第7课《兼爱》课件(共48张PPT)

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

兼爱

学习目标:

1. 了解墨子及其作品;

2.掌握重点的文言字词及特殊句式,理解课文大意; 3.探究本文注重逻辑、质朴深刻的说理之美

4. 体悟大爱情怀,学习墨子关爱他人、积极救世的

精 神 。

导入新课

、

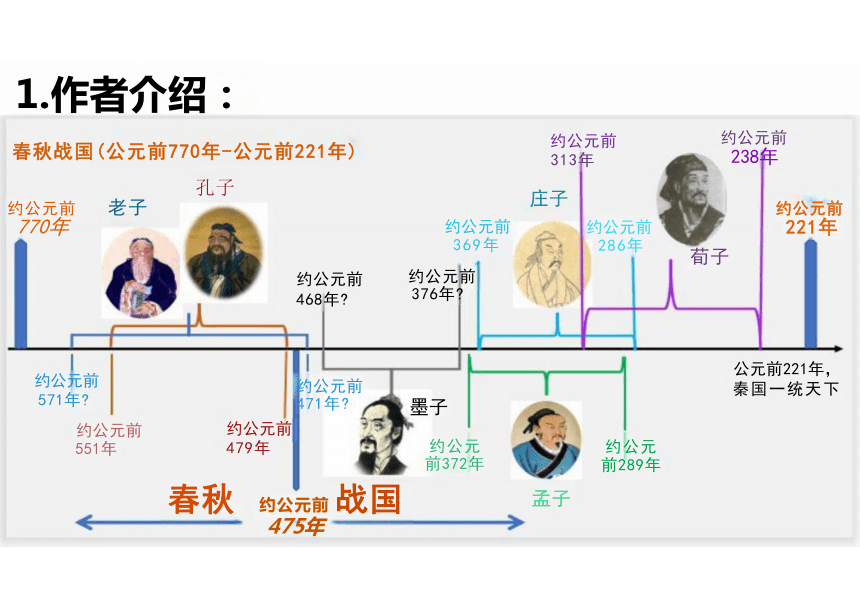

1.作者介绍:

春秋战国(公元前770年-公元前221年)

孔子

约公元前 老子

770年

约公元前 468年

约公元前

313年

庄子

约公元前 286年

约公元 前289年

孟子

约公元前

238年

约公元前 221年

荀子

公元前221年, 秦国一统天下

约公元前

369年

约公元前

376年

墨子

约公元

前372年

春秋 约公元前 战国

475年

约公元前 471年

约公元前

479年

约公元前

571年

约公元前 551年

墨子,名翟di, 战国时鲁国人 ( 或

说宋国人), 墨家学派创始人,思想家、

教 育 家 ( 主张教育目的是实现救世济民,重视教授

生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识)、

军 事 家 ( 主 张“有备无患 ”,反对侵略战争,主张

采取防御战术)、科学家、发明家。

中国历史上唯一一位农民出身的哲学家

△墨家与儒家并称“ 显 学 ”,有“非儒即墨”之称;

△墨子创立了以几何学、物理学、光 学为突出成就的一整 套科学理论,被后世尊称为“ 科 圣 ”。

墨子死后,墨家分为相里氏之墨、相夫氏之墨、

邓陵氏之墨三个学派。 其弟子根据墨子生平事迹的

史料,收集其语录,完成了《墨子》 一书传世。

△他提出“兼爱”“非攻”“尚贤”“节俭”等观点;

即无差别的爱,不分厚薄亲疏。对待别人要如同对待自己, 爱护别人如同爱护自己,彼此之间相亲相爱,不受等级地位、

家族地域的限制。

是墨子军事思想的集中体现,即反对一切非正义(侵略)

的战争。

反对世袭制度,强调举贤不分门第,不分亲疏贵贱,以贤!

;能为用人标准,没有才干不能做官。

一 - -. J

反对铺张浪费、劳民伤财、繁文缛节。主张凡不利于实用, 不能给百姓带来利益的,应一概取消。

> 兼 爱

> 非 攻

> 尚 贤 > 节 俭

2 .作品介绍:

>《墨子》是战国时期 的哲学著作

( 由墨子的自著和弟子记述墨子的 言论两部分组成)

> 文章由小及大、连类比譬、逐层推 理 。语言质朴,逻辑严密,善于运 用具体事例说理。

> 中国古代严格意义上的论说文,就 是从《墨子》开始的。

中经典藏 李 小 龙 译 注 中 年書局

墨 子

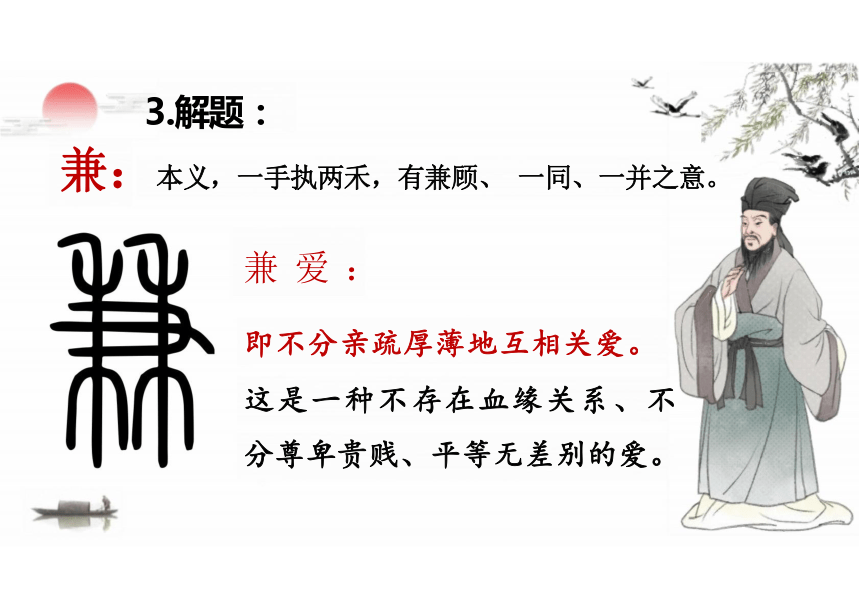

3 .解题:

兼:本义,一手执两禾,有兼顾、 一同、一并之意。

兼 爱 :

即不分亲疏厚薄地互相关爱。

这是一种不存在血缘关系、不 分尊卑贵贱、平等无差别的爱。

二 、

初读课文,

整体感知。

圣人以 治天 下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。 譬 之如医 之攻人之疾者然,

必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然 必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之

所自起,则弗能治。

文意疏通:

第一段:

译文 :

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人, 一定要知道祸 乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就 不能治理。这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产 生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能 治疗。治理祸乱又何尝不是这样呢 一定要知道祸乱兴起的原因 ,

于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

能治之。 ”

论证方法: 医之攻人之疾者,必知疾之所自起,焉能攻之

类比论证

治乱者,必知乱之所自起,焉能治之

本段采用了类比论证,以“医生治病需要明确的

病因”来写“圣人治国需要明确混乱产生的原因”。

思考:本段的中心句是什么 运用了什么论证方法

中 心 句 : “圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉

Tips:比喻论证VS 类比论证 比喻论证是指用比 喻者(喻体)之理去论 证被比喻者(本体)之理的论证方法。 例 子 : 《劝学》开篇以“青,取之于蓝, 而青于蓝,冰,水为之,而寒于水" 来比喻任何人通过发愤学习,都能提 高、进步的道理。

R/ES.OFLAD

些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点

的论证方法。

例 子 :

《孟子》: “鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,

义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察

乱何自起 起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自 爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而

自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

第二段 :

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸

乱兴起的原因。尝试考察祸乱因何而起 起于人们不互相亲爱。 臣和子不孝敬君与父,这就是所说的祸乱。儿子爱自己而不爱父 亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,

因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此

使君王受损失而使自己得利。这就是所谓的祸乱。

译 文 :

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此

亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏 子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利; 君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也

皆起不相爱。

不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;君主爱

自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。

这是为什么呢 都是起于不互相亲爱。

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱

臣子,这也是天下所谓的祸乱。父亲爱自己而不爱子 女,因此使孩子受损失而使自己得利;兄长爱自己而

译 文 :

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以

利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也 皆起不 相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其

家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,

故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

译 文:即使是天下偷窃和劫夺财物的人,也是这样。偷窃者只

爱自己的家,不爱别人的家,因此以偷窃别人的家而使自己的家 得利;劫夺财物者只爱自身,不爱别人,因此伤害别人而使自己 得利。这是什么原因呢 都是起于不相爱。即使是大夫之间互相 侵夺封地,诸侯之间互相攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自 己的封地,不爱别人的封地,所以侵夺别人的封地而使自己的封 地得利。诸侯各自爱自己的封国,不爱别人的封国,所以攻伐别 人的封国而使自己的封国得利。天下的纷乱之事,全都在这里了。

①臣子不孝君父,子亏父而自利,弟

亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

②父之不慈子,兄之不慈弟,君之 不慈臣,这也是乱;

思考:本段的中心句是什么

“天下之乱”有哪些 产生原因是什么

中心句 :

当察乱何自 起 起不相爱。

③贼人以利其身,是乱;大夫之相

乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的

原因 是“ 自 爱 ” ,而 不爱人。

父子不慈孝

兄弟不和调

君臣不惠忠 设问:是何也 皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然

人与之相盗相贼 设问:是何也 皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者,亦然。

封地与封地相篡 封国与封国相攻

设 问:当察乱何自起 起不相爱。举 例 、 反 面 论 述

起因:亏人自利,自爱而不相爱

列举事例

分 析 原 因

臣子之不孝君父,所谓乱也。

下 之 乱 物 , 具 此 而 已 矣

现象:乱

天

爱其身,犹有不孝者乎 视父兄与君若其身,恶施不孝

犹有不慈者乎 视弟子与臣若其身,恶施不慈 故不孝不

慈亡。犹有盗贼乎 视人之室若其室,谁窃 视人身若其

身,谁贼 故盗贼有亡。

察此何自起 皆起不相爱。 若使天下兼相爱,爱人若

第三段:

译 文 :

考察这是因何而起的呢 都起于不相爱。假使天下都能相亲相 爱 ,爱别人就像爱自己,还会有不孝的人吗 看待父亲、兄长和君 主像看待自身,怎么会实行不孝的事情呢 还会有不慈爱的人吗 看待弟弟、子女和臣子像看待自身,怎么会实行不慈爱的事情呢 所以不孝不慈都没有了。还会有偷窃和劫夺财物的人吗 看待别人

的家如同自己的家一样,谁还会盗窃 看待别人如同自己一样,谁

还会伤害人 所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎 视人家若不

其家,谁乱 视人国若其国,谁攻 故大夫之相乱

家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国 不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝 慈,若此则天下治。

译 文 :

还会有大夫之间相互侵夺封地、诸侯之间相互攻伐封国的事吗 看 待别人的封地如同自己的封地一样,谁还会发动祸乱 看待别人的 封国如同自己的封国一样,谁还会发动攻伐 因此大夫互相侵夺封 地,诸侯互相攻伐封国的现象就又没有了。假使天下的人都能相亲 相爱,国家与国家之间不相互攻伐,封地与封地之间不相互侵夺 , 偷盗抢劫没有了,君臣父子都能孝敬慈爱,像这样天下就安定了。

本段运用假 设、铺 排、反 问的 句 式 ,正面论证了“天下兼相爱,

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有” “谁”引起的反问句,以反诘

的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

铺排

正面论证

反 问

第二段反面论证

10个“若”

4个“犹有” 3个“谁”

思考:本段的中心句是什么 运用了什么论证方法

假设论证

对比论证

故圣人以治天下为事者,恶 wū 得不禁恶wù 而劝爱

故天下兼相爱则治,交相恶wù 则乱。故子墨子曰不可以

第四段:

不劝爱人者,此也。

所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不

禁绝憎恨而鼓励相爱呢 所以天下之人全都互相亲爱就会安定太 平,互相憎恨就会发生祸乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人, 就是这个道理。

译 文 :

“故天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

主 旨 归 纳 :

本文认为“乱”起于人们的“不相爱”, 人

们损人害人以求自爱自利。墨子倡导“兼 相 爱,

交相利 ” ,从而实现“ 天 下 治 ”的政治蓝图。

思考:本文第四段的结论是什么

三 、

精读课文,

深入研讨。

探究一:分析本文的论证结构

1.首先提出“治天下必知乱之所自起”的观点,就像医生治病要先

知道病源; 提出问题

2. 接着指出 “乱自起” 的原因是 “不相爱”,文章的论述从父 子、兄弟、 君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,

3.然后通过假设,从正面论证,提出解决问题的办法:“ 天 下

则天下治 ”; 解 决 问 题

4.最后总结全文,得出“兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

分层论述乱起自“不相爱”的观点;

得出结论

分析问题

兼 相 爱,

探究二:分析本文的说理特点

是

① 多用设问句和反问句,引发读者思考,加强作者对观点的阐述,使得 观点更加鲜明。如:当察乱何自起 起不相爱。

② 层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱” 就可以天下大治,也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家

与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这

句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等 人的事例,生动、贴切。

④ 综合运用类比论证、对比论证、假设论证等论证手法。

墨子的学说面对的是平民阶层,要让他的学说流行于大众,被世 人接受,那么他的观点就要简单化。

他必须通过这种简单归因和反复强调的方法才能突出他的“兼爱” 主张,同时,他努力通过追求语言的浅显和论证的形象化来让自己的主 张变得极容易理解,这样才能让更多人接受他的主张。

思考: 《兼爱》逻辑清晰,层层递进,由观点到

结论,墨子为何用重复的语言进行表达

一是时代特征。春秋战国时期,土地兼并,诸侯国之间战乱频仍。各国

都在不断壮大自己的军事实力,渴望通过战争兼并其他国家,对“强大” 的渴慕是那个时代的特征,墨子的“兼爱”思想无立足之地。

二是阶级局限。墨子的“兼爱”思想,是站在当时社会弱势群体的角度, 客观地反映了身处贫困与战乱中的人们的愿望。但是,这种思想在等级 社会中难以施行,只是墨子的一种不切实际的空想。

探究三: “兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世 开出的药方,它在当时的社会可能实现吗

不可能实现。

四、

拓展延伸

是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。”

亲亲而仁民,仁民而爱物。”

课外拓展: (链接学习提示)

墨家兼爱or儒家仁爱

《孟子 ·滕文公下》: “天下之言,不归杨,则归墨。杨氏为我,

孟子曰:“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。

仁:会意字,从人,从二。《说文解字》:仁,亲也。亲者,密至也。

子曰:"仁者,人也,亲亲为大。"(《中庸》)

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子》)

孟子曰:"君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民, 仁民而爱物。"(《孟子 ·尽心上》)

孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也; 敬长,义也。(《孟子》)

《说文 ·秣(lì) 部》:"兼,并也。兼持二禾。"

“兼收并蓄”"兼容并包”。一手握两禾。并有。

巫马子谓子墨子曰:"我与子异,我不能兼爱。我爱邹人于(超过)越人 ,爱鲁人于邹人,爱我乡人于鲁人,爱我家人于乡人,爱我亲于我家人, 爱我身于吾亲,以为近我也。击我则疾(疼痛),击彼则不疾于我,我何 故疾者之不拂(去除),而不疾者之拂 故我有杀彼以利我,无杀我以利 彼。" (《墨子 ·耕柱》)

亲亲之爱就是对自己的亲人——父母、子女、兄弟姐妹的爱;

忠恕之道是“己欲立而立人,己欲达而达人”、“己所不欲,勿施于人”; 恻隐之心是孟子提出来的,这是“仁”的善端,又提出“老吾老以及人之

老,幼吾幼以及人之幼”,儒家仁爱它有一个由内向外的一种外推,有这

样的一种差别,既分等级又有一个范围。

儒家的仁爱有三种范畴:一是亲亲之爱,二是忠恕之道,三是恻隐之心。

思考:儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”的异同

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容相 同之处

二者都显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,

交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。

都产生于春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱

纷争的理想。

社会背景和基本目标相同

内涵一致

① 仁爱是有差等的,不均衡的。

儒家的爱,是建立在宗法血缘的 基 础 上 的 ,君子最爱的首先是双亲,其次是民 众,最后是万物,从天性中的情感出发,强调推己及人,有差序格局。 (双亲 — — 民众——万物)

② 兼爱是无差等的,均衡的。

“官无常贵,民无终贱”,要求人们爱人如己,人人平等,即不分亲疏厚 薄地互相关爱,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。

爱心无垠,善意无穷。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容不同之处

爱的方式

① 兼爱一定是双向交互的 。

墨子的兼爱思想站在功利的角度,提出对等互报的原则“兼相爱,

交相利”。这个“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利” 的思想 。

② 仁 爱则不一定,也可以是单向不求回报的。

儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人, 己欲达而达人”主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容不同之处

爱的关系

“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实

行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的 光照,虽不可触及,却让人明亮。”

我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就 忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合 现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

—— 余秋雨

墨子的“兼爱”思想对当今社会有何意义

“兼爱”思想创造地转化自爱自利为相爱相利。 “兼爱” 的互利性、互助性、对等性以及爱人若己的方式,使人与人和 睦相处、共存共荣、良性互动。当今世界,经济一体化与政治、 文化的多元化的矛盾日益突出,能源危机、生态恶化、环境污

染、社会失序、人们的精神失守、道德失范、价值失衡,人类 正面临着前所未有的生存和发展问题。

我们学习墨子思想,借鉴其兼爱学说的精华,对于人类正 确认识自身,认识外界,维护世界和平,建设和谐社会,保护 人类共有的地球家园,都具有积极的现实意义。

人类命运共同体

视人之国,

若视其国;视 人之家,若视 其家;视人之 身,若视其身。

建设持久和平、

普遍安全、共同繁 荣、开放包容、清 洁美丽的世界。

兼爱思想孕育出了人类命运共同体的伟大思想

墨子

疫情期间,总共有71个国家向中国 提供过物资或现金支持,这其中又 有老挝、柬埔寨、缅甸三个东南亚 的邻国既提供防控物资支持,又提 供其他物资支持。

兼相爱,交相利

外交部 :

中国政府已经或正在向127个国家 和4个国际组织提供物资援助

交部发富人熟立案6月10日在例们记者会上况

中国政府已经或正在肉127个国家和4个国际组织

提供包括医用口平。防护服、检测试剂等在内的物责援助

中国还内世卫组织病载2000万类元

累 计南11居原出13批医疗与家组

同150多个国家以及国际维积单行了70多场专家视频会

兼爱思想的现实意义

各美其美、美人之美、美美与共、天下大同

世界

中国

露置目指

墨子是中国的良心和灵魂

——张 知 寒

2500多年前,墨子亲眼目睹了当时社会的 不合理现象,提出了一系列为广大平民利益而 着想的解决社会危机的方针和措施,成为我们 民族精神绵延不绝的源头。直到今天,他的“ 兼爱”思想仍对我们有着非常重要的影响。了 解了墨子的兼爱思想后,希望同学们在以后的 日子里,能够以更广阔的胸怀和眼光来观照这 世界,不仅爱与自己有关的人,也关爱与自己 看似无关的人!

课 堂 小 结

墨子像

兼爱

学习目标:

1. 了解墨子及其作品;

2.掌握重点的文言字词及特殊句式,理解课文大意; 3.探究本文注重逻辑、质朴深刻的说理之美

4. 体悟大爱情怀,学习墨子关爱他人、积极救世的

精 神 。

导入新课

、

1.作者介绍:

春秋战国(公元前770年-公元前221年)

孔子

约公元前 老子

770年

约公元前 468年

约公元前

313年

庄子

约公元前 286年

约公元 前289年

孟子

约公元前

238年

约公元前 221年

荀子

公元前221年, 秦国一统天下

约公元前

369年

约公元前

376年

墨子

约公元

前372年

春秋 约公元前 战国

475年

约公元前 471年

约公元前

479年

约公元前

571年

约公元前 551年

墨子,名翟di, 战国时鲁国人 ( 或

说宋国人), 墨家学派创始人,思想家、

教 育 家 ( 主张教育目的是实现救世济民,重视教授

生产、军事技能、自然科学知识和逻辑知识)、

军 事 家 ( 主 张“有备无患 ”,反对侵略战争,主张

采取防御战术)、科学家、发明家。

中国历史上唯一一位农民出身的哲学家

△墨家与儒家并称“ 显 学 ”,有“非儒即墨”之称;

△墨子创立了以几何学、物理学、光 学为突出成就的一整 套科学理论,被后世尊称为“ 科 圣 ”。

墨子死后,墨家分为相里氏之墨、相夫氏之墨、

邓陵氏之墨三个学派。 其弟子根据墨子生平事迹的

史料,收集其语录,完成了《墨子》 一书传世。

△他提出“兼爱”“非攻”“尚贤”“节俭”等观点;

即无差别的爱,不分厚薄亲疏。对待别人要如同对待自己, 爱护别人如同爱护自己,彼此之间相亲相爱,不受等级地位、

家族地域的限制。

是墨子军事思想的集中体现,即反对一切非正义(侵略)

的战争。

反对世袭制度,强调举贤不分门第,不分亲疏贵贱,以贤!

;能为用人标准,没有才干不能做官。

一 - -. J

反对铺张浪费、劳民伤财、繁文缛节。主张凡不利于实用, 不能给百姓带来利益的,应一概取消。

> 兼 爱

> 非 攻

> 尚 贤 > 节 俭

2 .作品介绍:

>《墨子》是战国时期 的哲学著作

( 由墨子的自著和弟子记述墨子的 言论两部分组成)

> 文章由小及大、连类比譬、逐层推 理 。语言质朴,逻辑严密,善于运 用具体事例说理。

> 中国古代严格意义上的论说文,就 是从《墨子》开始的。

中经典藏 李 小 龙 译 注 中 年書局

墨 子

3 .解题:

兼:本义,一手执两禾,有兼顾、 一同、一并之意。

兼 爱 :

即不分亲疏厚薄地互相关爱。

这是一种不存在血缘关系、不 分尊卑贵贱、平等无差别的爱。

二 、

初读课文,

整体感知。

圣人以 治天 下为事者也,必知乱之所自起,焉能治之;

不知乱之所自起,则不能治。 譬 之如医 之攻人之疾者然,

必知疾之所自起,焉能攻之;不知疾之所自起,则弗能攻。

治乱者何独不然 必知乱之所自起,焉能治之;不知乱之

所自起,则弗能治。

文意疏通:

第一段:

译文 :

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人, 一定要知道祸 乱兴起的原因,于是才能治理天下;不知道祸乱兴起的原因,就 不能治理。这就好比医生治疗人的疾病一样,一定要知道疾病产 生的原因,于是才能进行治疗;不知道疾病产生的原因,就不能 治疗。治理祸乱又何尝不是这样呢 一定要知道祸乱兴起的原因 ,

于是才能进行治理;不知道祸乱兴起的原因,就不能治理。

能治之。 ”

论证方法: 医之攻人之疾者,必知疾之所自起,焉能攻之

类比论证

治乱者,必知乱之所自起,焉能治之

本段采用了类比论证,以“医生治病需要明确的

病因”来写“圣人治国需要明确混乱产生的原因”。

思考:本段的中心句是什么 运用了什么论证方法

中 心 句 : “圣人以治天下为事者也,必知乱之所自起,焉

Tips:比喻论证VS 类比论证 比喻论证是指用比 喻者(喻体)之理去论 证被比喻者(本体)之理的论证方法。 例 子 : 《劝学》开篇以“青,取之于蓝, 而青于蓝,冰,水为之,而寒于水" 来比喻任何人通过发愤学习,都能提 高、进步的道理。

R/ES.OFLAD

些相同特点的事物(或事例)进行比较类推从而证明论点

的论证方法。

例 子 :

《孟子》: “鱼,我所欲也,熊掌,亦我所欲也,

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,我所欲也,

义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。"

类比论证是一种通过已知事物(或事例)与跟它有某

圣人以治天下为事者也,不可不察乱之所自起。当察

乱何自起 起不相爱。臣子之不孝君父,所谓乱也。子自 爱,不爱父,故亏父而自利;弟自爱,不爱兄,故亏兄而

自利;臣自爱,不爱君,故亏君而自利。此所谓乱也。

第二段 :

圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,不可不明察祸

乱兴起的原因。尝试考察祸乱因何而起 起于人们不互相亲爱。 臣和子不孝敬君与父,这就是所说的祸乱。儿子爱自己而不爱父 亲,因此使父亲受损失而使自己得利;弟弟爱自己而不爱兄长,

因此使兄长受损失而使自己得利;臣子爱自己而不爱君王,因此

使君王受损失而使自己得利。这就是所谓的祸乱。

译 文 :

虽父之不慈子,兄之不慈弟,君之不慈臣,此

亦天下之所谓乱也。父自爱也,不爱子,故亏 子而自利;兄自爱也,不爱弟,故亏弟而自利; 君自爱也,不爱臣,故亏臣而自利。是何也

皆起不相爱。

不爱弟弟,因此使弟弟受损失而使自己得利;君主爱

自己而不爱臣子,因此使臣子受损失而使自己得利。

这是为什么呢 都是起于不互相亲爱。

即使是父亲不爱子女,兄长不爱弟弟,君主不爱

臣子,这也是天下所谓的祸乱。父亲爱自己而不爱子 女,因此使孩子受损失而使自己得利;兄长爱自己而

译 文 :

虽至天下之为盗贼者,亦然。盗爱其室,不爱异室,故窃异室以

利其室。贼爱其身,不爱人,故贼人以利其身。此何也 皆起不 相爱。虽至大夫之相乱家、诸侯之相攻国者,亦然。大夫各爱其

家,不爱异家,故乱异家以利其家。诸侯各爱其国,不爱异国,

故攻异国以利其国。天下之乱物,具此而已矣。

译 文:即使是天下偷窃和劫夺财物的人,也是这样。偷窃者只

爱自己的家,不爱别人的家,因此以偷窃别人的家而使自己的家 得利;劫夺财物者只爱自身,不爱别人,因此伤害别人而使自己 得利。这是什么原因呢 都是起于不相爱。即使是大夫之间互相 侵夺封地,诸侯之间互相攻伐封国,也是这样。大夫各自爱他自 己的封地,不爱别人的封地,所以侵夺别人的封地而使自己的封 地得利。诸侯各自爱自己的封国,不爱别人的封国,所以攻伐别 人的封国而使自己的封国得利。天下的纷乱之事,全都在这里了。

①臣子不孝君父,子亏父而自利,弟

亏兄而自利,臣亏君而自利,此所谓乱;

②父之不慈子,兄之不慈弟,君之 不慈臣,这也是乱;

思考:本段的中心句是什么

“天下之乱”有哪些 产生原因是什么

中心句 :

当察乱何自 起 起不相爱。

③贼人以利其身,是乱;大夫之相

乱家,诸侯之相攻国,是乱。

这些乱象产生的

原因 是“ 自 爱 ” ,而 不爱人。

父子不慈孝

兄弟不和调

君臣不惠忠 设问:是何也 皆起不相爱。

虽至天下之为盗贼者亦然

人与之相盗相贼 设问:是何也 皆起不相爱。

虽至大夫之相乱家,诸侯之相攻国者,亦然。

封地与封地相篡 封国与封国相攻

设 问:当察乱何自起 起不相爱。举 例 、 反 面 论 述

起因:亏人自利,自爱而不相爱

列举事例

分 析 原 因

臣子之不孝君父,所谓乱也。

下 之 乱 物 , 具 此 而 已 矣

现象:乱

天

爱其身,犹有不孝者乎 视父兄与君若其身,恶施不孝

犹有不慈者乎 视弟子与臣若其身,恶施不慈 故不孝不

慈亡。犹有盗贼乎 视人之室若其室,谁窃 视人身若其

身,谁贼 故盗贼有亡。

察此何自起 皆起不相爱。 若使天下兼相爱,爱人若

第三段:

译 文 :

考察这是因何而起的呢 都起于不相爱。假使天下都能相亲相 爱 ,爱别人就像爱自己,还会有不孝的人吗 看待父亲、兄长和君 主像看待自身,怎么会实行不孝的事情呢 还会有不慈爱的人吗 看待弟弟、子女和臣子像看待自身,怎么会实行不慈爱的事情呢 所以不孝不慈都没有了。还会有偷窃和劫夺财物的人吗 看待别人

的家如同自己的家一样,谁还会盗窃 看待别人如同自己一样,谁

还会伤害人 所以盗贼又没有了。

犹有大夫之相乱家、诸侯之相攻国者乎 视人家若不

其家,谁乱 视人国若其国,谁攻 故大夫之相乱

家、诸侯之相攻国者有亡。若使天下兼相爱,国与国 不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝 慈,若此则天下治。

译 文 :

还会有大夫之间相互侵夺封地、诸侯之间相互攻伐封国的事吗 看 待别人的封地如同自己的封地一样,谁还会发动祸乱 看待别人的 封国如同自己的封国一样,谁还会发动攻伐 因此大夫互相侵夺封 地,诸侯互相攻伐封国的现象就又没有了。假使天下的人都能相亲 相爱,国家与国家之间不相互攻伐,封地与封地之间不相互侵夺 , 偷盗抢劫没有了,君臣父子都能孝敬慈爱,像这样天下就安定了。

本段运用假 设、铺 排、反 问的 句 式 ,正面论证了“天下兼相爱,

则天下治”的观点。

采用铺排的手法,连用“犹有” “谁”引起的反问句,以反诘

的语气坚定而鲜明地阐述了唯有“兼爱”才可止乱致治的观点。

铺排

正面论证

反 问

第二段反面论证

10个“若”

4个“犹有” 3个“谁”

思考:本段的中心句是什么 运用了什么论证方法

假设论证

对比论证

故圣人以治天下为事者,恶 wū 得不禁恶wù 而劝爱

故天下兼相爱则治,交相恶wù 则乱。故子墨子曰不可以

第四段:

不劝爱人者,此也。

所以圣人是把治理天下作为(自己的)事务的人,怎么能不

禁绝憎恨而鼓励相爱呢 所以天下之人全都互相亲爱就会安定太 平,互相憎恨就会发生祸乱。所以墨子说不可以不鼓励爱别人, 就是这个道理。

译 文 :

“故天下兼相爱则治,交相恶则乱。”

即统治者要鼓励人与人相亲相爱。

主 旨 归 纳 :

本文认为“乱”起于人们的“不相爱”, 人

们损人害人以求自爱自利。墨子倡导“兼 相 爱,

交相利 ” ,从而实现“ 天 下 治 ”的政治蓝图。

思考:本文第四段的结论是什么

三 、

精读课文,

深入研讨。

探究一:分析本文的论证结构

1.首先提出“治天下必知乱之所自起”的观点,就像医生治病要先

知道病源; 提出问题

2. 接着指出 “乱自起” 的原因是 “不相爱”,文章的论述从父 子、兄弟、 君臣之间的不相爱,到盗贼横行,再到大夫互相侵害、诸侯互相攻伐,

3.然后通过假设,从正面论证,提出解决问题的办法:“ 天 下

则天下治 ”; 解 决 问 题

4.最后总结全文,得出“兼相爱则治,交相恶则乱”的结论。

分层论述乱起自“不相爱”的观点;

得出结论

分析问题

兼 相 爱,

探究二:分析本文的说理特点

是

① 多用设问句和反问句,引发读者思考,加强作者对观点的阐述,使得 观点更加鲜明。如:当察乱何自起 起不相爱。

② 层层深入,逻辑性强,条理井然。墨子要阐述的是天下人只要“兼爱” 就可以天下大治,也就是文中“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家

与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能孝慈,若此,则天下治。”这

句话在文章的结尾,也是对上文的总结。

善于运用具体事例来说理。文中列举了大量君臣父子、盗贼、大夫等 人的事例,生动、贴切。

④ 综合运用类比论证、对比论证、假设论证等论证手法。

墨子的学说面对的是平民阶层,要让他的学说流行于大众,被世 人接受,那么他的观点就要简单化。

他必须通过这种简单归因和反复强调的方法才能突出他的“兼爱” 主张,同时,他努力通过追求语言的浅显和论证的形象化来让自己的主 张变得极容易理解,这样才能让更多人接受他的主张。

思考: 《兼爱》逻辑清晰,层层递进,由观点到

结论,墨子为何用重复的语言进行表达

一是时代特征。春秋战国时期,土地兼并,诸侯国之间战乱频仍。各国

都在不断壮大自己的军事实力,渴望通过战争兼并其他国家,对“强大” 的渴慕是那个时代的特征,墨子的“兼爱”思想无立足之地。

二是阶级局限。墨子的“兼爱”思想,是站在当时社会弱势群体的角度, 客观地反映了身处贫困与战乱中的人们的愿望。但是,这种思想在等级 社会中难以施行,只是墨子的一种不切实际的空想。

探究三: “兼爱”的思想可谓是墨子为当时的乱世 开出的药方,它在当时的社会可能实现吗

不可能实现。

四、

拓展延伸

是无君也;墨氏兼爱,是无父也。无父无君,是禽兽也。”

亲亲而仁民,仁民而爱物。”

课外拓展: (链接学习提示)

墨家兼爱or儒家仁爱

《孟子 ·滕文公下》: “天下之言,不归杨,则归墨。杨氏为我,

孟子曰:“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。

仁:会意字,从人,从二。《说文解字》:仁,亲也。亲者,密至也。

子曰:"仁者,人也,亲亲为大。"(《中庸》)

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子》)

孟子曰:"君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民, 仁民而爱物。"(《孟子 ·尽心上》)

孩提之童,无不知爱其亲也;及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也; 敬长,义也。(《孟子》)

《说文 ·秣(lì) 部》:"兼,并也。兼持二禾。"

“兼收并蓄”"兼容并包”。一手握两禾。并有。

巫马子谓子墨子曰:"我与子异,我不能兼爱。我爱邹人于(超过)越人 ,爱鲁人于邹人,爱我乡人于鲁人,爱我家人于乡人,爱我亲于我家人, 爱我身于吾亲,以为近我也。击我则疾(疼痛),击彼则不疾于我,我何 故疾者之不拂(去除),而不疾者之拂 故我有杀彼以利我,无杀我以利 彼。" (《墨子 ·耕柱》)

亲亲之爱就是对自己的亲人——父母、子女、兄弟姐妹的爱;

忠恕之道是“己欲立而立人,己欲达而达人”、“己所不欲,勿施于人”; 恻隐之心是孟子提出来的,这是“仁”的善端,又提出“老吾老以及人之

老,幼吾幼以及人之幼”,儒家仁爱它有一个由内向外的一种外推,有这

样的一种差别,既分等级又有一个范围。

儒家的仁爱有三种范畴:一是亲亲之爱,二是忠恕之道,三是恻隐之心。

思考:儒家的“仁爱”与墨家的“兼爱”的异同

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容相 同之处

二者都显出了爱的普遍性,孔子的“泛爱众”与墨子的“兼相爱,

交相利”都体现了爱的普遍性、广泛性。

都产生于春秋战国的社会动乱时期,都怀着安邦定国、终止混乱

纷争的理想。

社会背景和基本目标相同

内涵一致

① 仁爱是有差等的,不均衡的。

儒家的爱,是建立在宗法血缘的 基 础 上 的 ,君子最爱的首先是双亲,其次是民 众,最后是万物,从天性中的情感出发,强调推己及人,有差序格局。 (双亲 — — 民众——万物)

② 兼爱是无差等的,均衡的。

“官无常贵,民无终贱”,要求人们爱人如己,人人平等,即不分亲疏厚 薄地互相关爱,尤其去爱那些最可怜、最卑下、最被社会践踏的人。

爱心无垠,善意无穷。从这角度而言,墨子进入了一种更为崇高的境界。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容不同之处

爱的方式

① 兼爱一定是双向交互的 。

墨子的兼爱思想站在功利的角度,提出对等互报的原则“兼相爱,

交相利”。这个“利”,不是维护一己私利,更强调“利他”和“公利” 的思想 。

② 仁 爱则不一定,也可以是单向不求回报的。

儒家的“仁爱”思想是“己所不欲,勿施于人”“己欲立而立人, 己欲达而达人”主张尽心,不言回报,只求尽职尽责,不问自己的权利。

墨子的的“兼爱”和孔孟的“仁爱”内容不同之处

爱的关系

“如果要问我倾向何方,我会毫不犹豫地回答:墨家。虽然难于实

行,却为天下提出了一种纯粹的爱的理想。这种理想就像天际的 光照,虽不可触及,却让人明亮。”

我们对待传统文化,既不能因为它在历史上被淹没或批判,就 忽视它跨越时空的价值,也不能不加辨析全盘接受,而是应该结合 现实,结合国情,取其精华,去其糟粕。

兼爱非攻,是全人类的精神制高点。

—— 余秋雨

墨子的“兼爱”思想对当今社会有何意义

“兼爱”思想创造地转化自爱自利为相爱相利。 “兼爱” 的互利性、互助性、对等性以及爱人若己的方式,使人与人和 睦相处、共存共荣、良性互动。当今世界,经济一体化与政治、 文化的多元化的矛盾日益突出,能源危机、生态恶化、环境污

染、社会失序、人们的精神失守、道德失范、价值失衡,人类 正面临着前所未有的生存和发展问题。

我们学习墨子思想,借鉴其兼爱学说的精华,对于人类正 确认识自身,认识外界,维护世界和平,建设和谐社会,保护 人类共有的地球家园,都具有积极的现实意义。

人类命运共同体

视人之国,

若视其国;视 人之家,若视 其家;视人之 身,若视其身。

建设持久和平、

普遍安全、共同繁 荣、开放包容、清 洁美丽的世界。

兼爱思想孕育出了人类命运共同体的伟大思想

墨子

疫情期间,总共有71个国家向中国 提供过物资或现金支持,这其中又 有老挝、柬埔寨、缅甸三个东南亚 的邻国既提供防控物资支持,又提 供其他物资支持。

兼相爱,交相利

外交部 :

中国政府已经或正在向127个国家 和4个国际组织提供物资援助

交部发富人熟立案6月10日在例们记者会上况

中国政府已经或正在肉127个国家和4个国际组织

提供包括医用口平。防护服、检测试剂等在内的物责援助

中国还内世卫组织病载2000万类元

累 计南11居原出13批医疗与家组

同150多个国家以及国际维积单行了70多场专家视频会

兼爱思想的现实意义

各美其美、美人之美、美美与共、天下大同

世界

中国

露置目指

墨子是中国的良心和灵魂

——张 知 寒

2500多年前,墨子亲眼目睹了当时社会的 不合理现象,提出了一系列为广大平民利益而 着想的解决社会危机的方针和措施,成为我们 民族精神绵延不绝的源头。直到今天,他的“ 兼爱”思想仍对我们有着非常重要的影响。了 解了墨子的兼爱思想后,希望同学们在以后的 日子里,能够以更广阔的胸怀和眼光来观照这 世界,不仅爱与自己有关的人,也关爱与自己 看似无关的人!

课 堂 小 结

墨子像