24古人谈读书课件 (共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 24古人谈读书课件 (共21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 635.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-01-28 18:05:15 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

24.古人谈读书

不耻下问 默而识之

心既到矣,眼口岂不到乎?

会认字

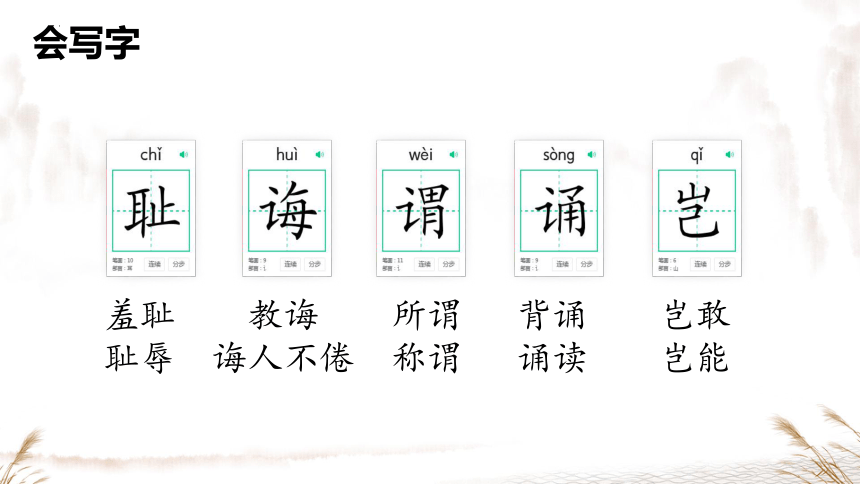

会写字

羞耻 教诲 所谓 背诵 岂敢

耻辱 诲人不倦 称谓 诵读 岂能

初读古文

一

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

孔子:名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。著名的思想家、教育家、儒家的创始人。

《论语》:儒家经典著作,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等。

知识锦囊

课文解读

结合注释,试着用自己的话解释第一部分的意思。

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

知之为知之,不知为不知,是知也。

【知】前面四个“知”是知道的意思,最后一个

“知”同“智”,是智慧的意思。

【为】就是。

译文:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的智慧。

态度要端正、诚实

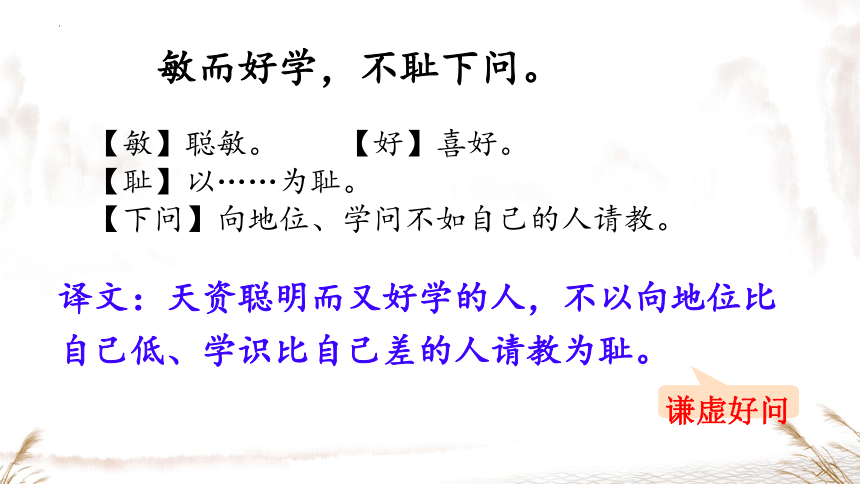

敏而好学,不耻下问。

【敏】聪敏。 【好】喜好。

【耻】以……为耻。

【下问】向地位、学问不如自己的人请教。

译文:天资聪明而又好学的人,不以向地位比自己低、学识比自己差的人请教为耻。

谦虚好问

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

【识】这里读作zhì,记住的意思。

【厌】满足。 【诲】教诲。 【倦】倦怠。

译文:把所学的知识默默地记在心中,勤奋学习而不满足,教导别人而不倦怠。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

译文:我并不是生下来就有知识的人,而是喜好古代文化,勤奋敏捷去求取知识的人。

【知】知识。 【者】······的人。

【好】喜好,喜爱。 【敏】此处指勤勉。

学如不及,犹恐失之。

【及】追赶。 【恐】恐怕。

【失】丢掉。

译文:学习如果不及时跟进努力探索,连已经学到的知识恐怕都会丢掉。

吾尝终日不食,终日不寝,以思,无益,不如学也。

【尝】曾经。 【寝】睡觉。 【以】去。

译文:我曾经整天不吃、整夜不睡地去思索,没有什么用处,还不如去学习。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

默默地记住读书的内容,勤奋学习从不满足,教诲他人不知疲倦。

我不是生来就懂得知识的人,而是爱好古代文化,勤勉地去追求知识的人。

学习如果不及时跟进努力探索,连已经学到的知识恐怕都会丢掉。

我曾经整天不吃,整夜不睡,去思考问题,但是并没有益处,还不如去学习。

整体理解

从《论语》中的6个句子中,你知道了哪些读书的道理呢?

讨论交流

第一句告诉我们学习态度要端正,做学问要诚实。

第二句告诉我们要谦虚好学,勤学好问。

第三、四句告诉我们学习要勤奋,不要偷懒。

第五句话告诉我们学习要持之以恒,不能三心二意。

第六句话告诉我们如果没有学习和实践就去思考,只能徒劳无益。

朱熹——《训学斋规》

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

朱熹,字元晦,号晦庵,南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人。世尊称为朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

主要作品:《春日》 《观书有感》。

走近作者

1.自由读第二部分,注意读准字音,注意断句,读出节奏。

2.借助注释,你读懂了哪些?和同桌交流一下,不懂的地方也可以跟同学交流。

学习提示

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎

——[宋]朱熹

说

叫做

这(书本上)

那么

既然

随意地

一定

也

重要

了

难道

语气助词

我

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

译文:我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,难道眼和口会不到吗?

联系自己的读书体会,说说课文对你的启发。

本课由两则文言文组成,记录了古人有关读书、学习的言论,告诉我们读书的正确态度和方法。

课文主旨

24.古人谈读书

不耻下问 默而识之

心既到矣,眼口岂不到乎?

会认字

会写字

羞耻 教诲 所谓 背诵 岂敢

耻辱 诲人不倦 称谓 诵读 岂能

初读古文

一

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

——《论语》

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

——[宋]朱熹

孔子:名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。著名的思想家、教育家、儒家的创始人。

《论语》:儒家经典著作,由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主,记录了孔子及其弟子言行,集中体现了孔子的政治主张、论理思想、道德观念及教育原则等。

知识锦囊

课文解读

结合注释,试着用自己的话解释第一部分的意思。

知之为知之,不知为不知,是知也。

敏而好学,不耻下问。

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

学如不及,犹恐失之。

吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

知之为知之,不知为不知,是知也。

【知】前面四个“知”是知道的意思,最后一个

“知”同“智”,是智慧的意思。

【为】就是。

译文:知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真正的智慧。

态度要端正、诚实

敏而好学,不耻下问。

【敏】聪敏。 【好】喜好。

【耻】以……为耻。

【下问】向地位、学问不如自己的人请教。

译文:天资聪明而又好学的人,不以向地位比自己低、学识比自己差的人请教为耻。

谦虚好问

默而识之,学而不厌,诲人不倦。

【识】这里读作zhì,记住的意思。

【厌】满足。 【诲】教诲。 【倦】倦怠。

译文:把所学的知识默默地记在心中,勤奋学习而不满足,教导别人而不倦怠。

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。

译文:我并不是生下来就有知识的人,而是喜好古代文化,勤奋敏捷去求取知识的人。

【知】知识。 【者】······的人。

【好】喜好,喜爱。 【敏】此处指勤勉。

学如不及,犹恐失之。

【及】追赶。 【恐】恐怕。

【失】丢掉。

译文:学习如果不及时跟进努力探索,连已经学到的知识恐怕都会丢掉。

吾尝终日不食,终日不寝,以思,无益,不如学也。

【尝】曾经。 【寝】睡觉。 【以】去。

译文:我曾经整天不吃、整夜不睡地去思索,没有什么用处,还不如去学习。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

默默地记住读书的内容,勤奋学习从不满足,教诲他人不知疲倦。

我不是生来就懂得知识的人,而是爱好古代文化,勤勉地去追求知识的人。

学习如果不及时跟进努力探索,连已经学到的知识恐怕都会丢掉。

我曾经整天不吃,整夜不睡,去思考问题,但是并没有益处,还不如去学习。

整体理解

从《论语》中的6个句子中,你知道了哪些读书的道理呢?

讨论交流

第一句告诉我们学习态度要端正,做学问要诚实。

第二句告诉我们要谦虚好学,勤学好问。

第三、四句告诉我们学习要勤奋,不要偷懒。

第五句话告诉我们学习要持之以恒,不能三心二意。

第六句话告诉我们如果没有学习和实践就去思考,只能徒劳无益。

朱熹——《训学斋规》

二

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎?

朱熹,字元晦,号晦庵,南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人。世尊称为朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

主要作品:《春日》 《观书有感》。

走近作者

1.自由读第二部分,注意读准字音,注意断句,读出节奏。

2.借助注释,你读懂了哪些?和同桌交流一下,不懂的地方也可以跟同学交流。

学习提示

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记,记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口岂不到乎

——[宋]朱熹

说

叫做

这(书本上)

那么

既然

随意地

一定

也

重要

了

难道

语气助词

我

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

译文:我曾经说过读书有三到,叫作心到、眼到、口到。心思不在书本上,那么眼睛就不会仔细看,心和眼既然不专一,却只是随意地诵读,那一定不能记住,即使记住了也不能长久。三到之中,心到最重要。心已经到了,难道眼和口会不到吗?

联系自己的读书体会,说说课文对你的启发。

本课由两则文言文组成,记录了古人有关读书、学习的言论,告诉我们读书的正确态度和方法。

课文主旨

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地