贵州省毕节市金沙县2024--2025学年上学期期中教学质量监测卷 八年级历史(含解析)

文档属性

| 名称 | 贵州省毕节市金沙县2024--2025学年上学期期中教学质量监测卷 八年级历史(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 09:38:35 | ||

图片预览

文档简介

贵州省毕节市金沙县2024-2025学年上学期期中教学质量监测卷

八年级历史

(时限:60分钟 满分:100分)

第一卷 (选择题 共48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分(下列各题的备选答案中,只有一项的正确或符合题意的答案。)

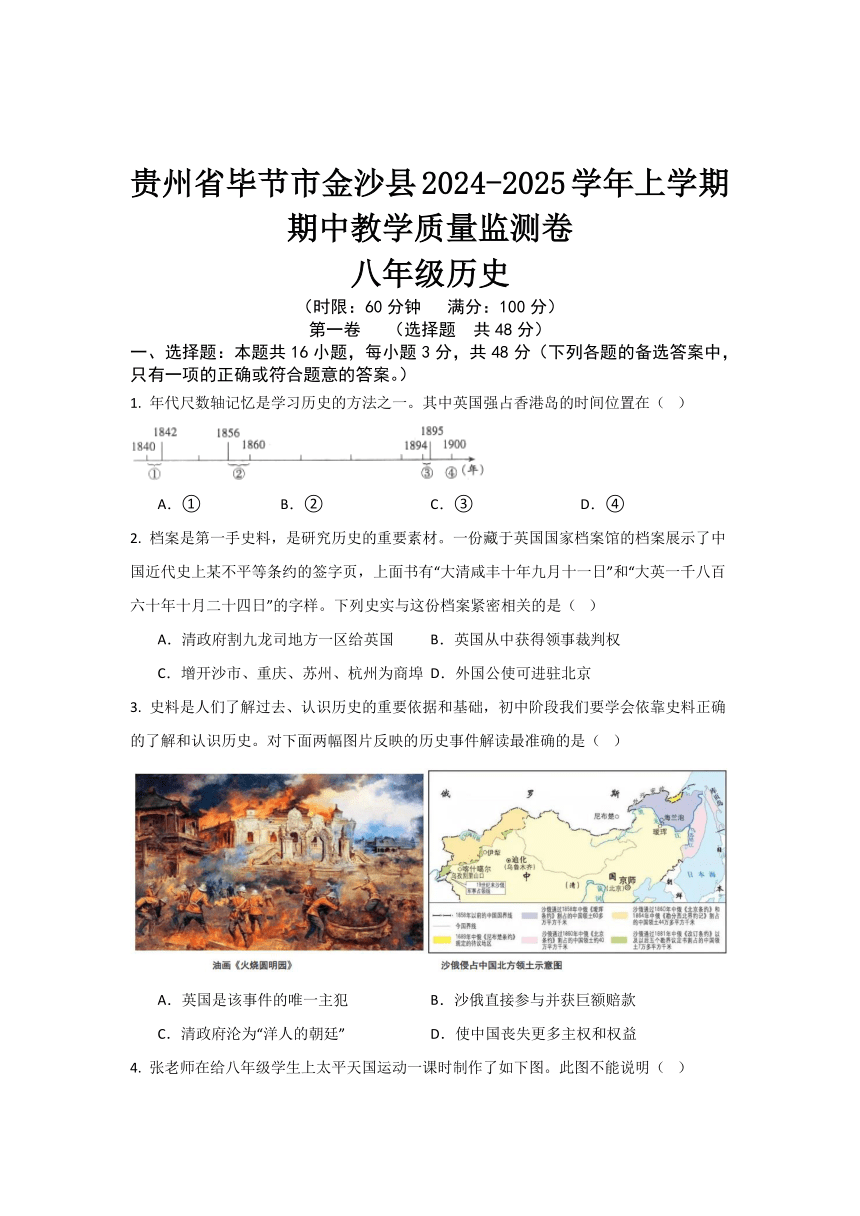

1. 年代尺数轴记忆是学习历史的方法之一。其中英国强占香港岛的时间位置在( )

A.① B.② C.③ D.④

2. 档案是第一手史料,是研究历史的重要素材。一份藏于英国国家档案馆的档案展示了中国近代史上某不平等条约的签字页,上面书有“大清咸丰十年九月十一日”和“大英一千八百六十年十月二十四日”的字样。下列史实与这份档案紧密相关的是( )

A.清政府割九龙司地方一区给英国 B.英国从中获得领事裁判权

C.增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 D.外国公使可进驻北京

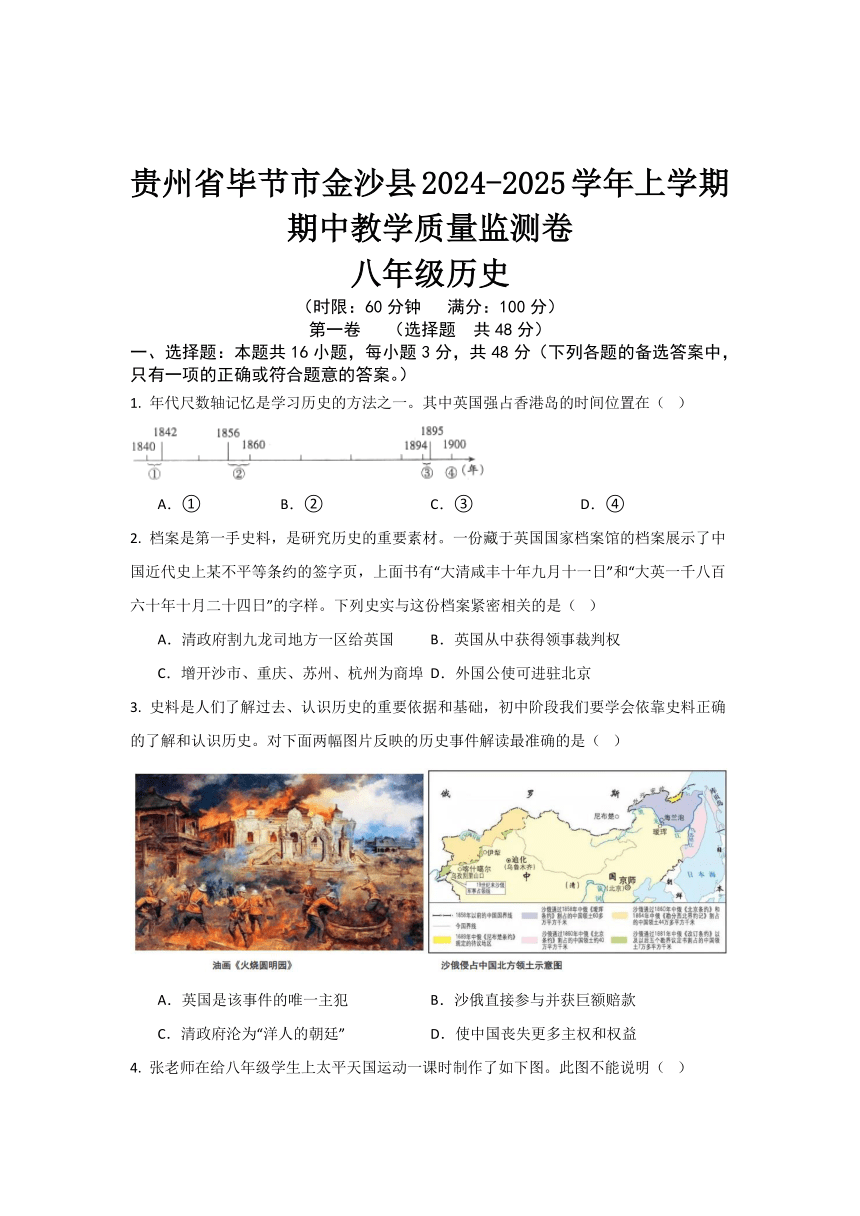

3. 史料是人们了解过去、认识历史的重要依据和基础,初中阶段我们要学会依靠史料正确的了解和认识历史。对下面两幅图片反映的历史事件解读最准确的是( )

A.英国是该事件的唯一主犯 B.沙俄直接参与并获巨额赔款

C.清政府沦为“洋人的朝廷” D.使中国丧失更多主权和权益

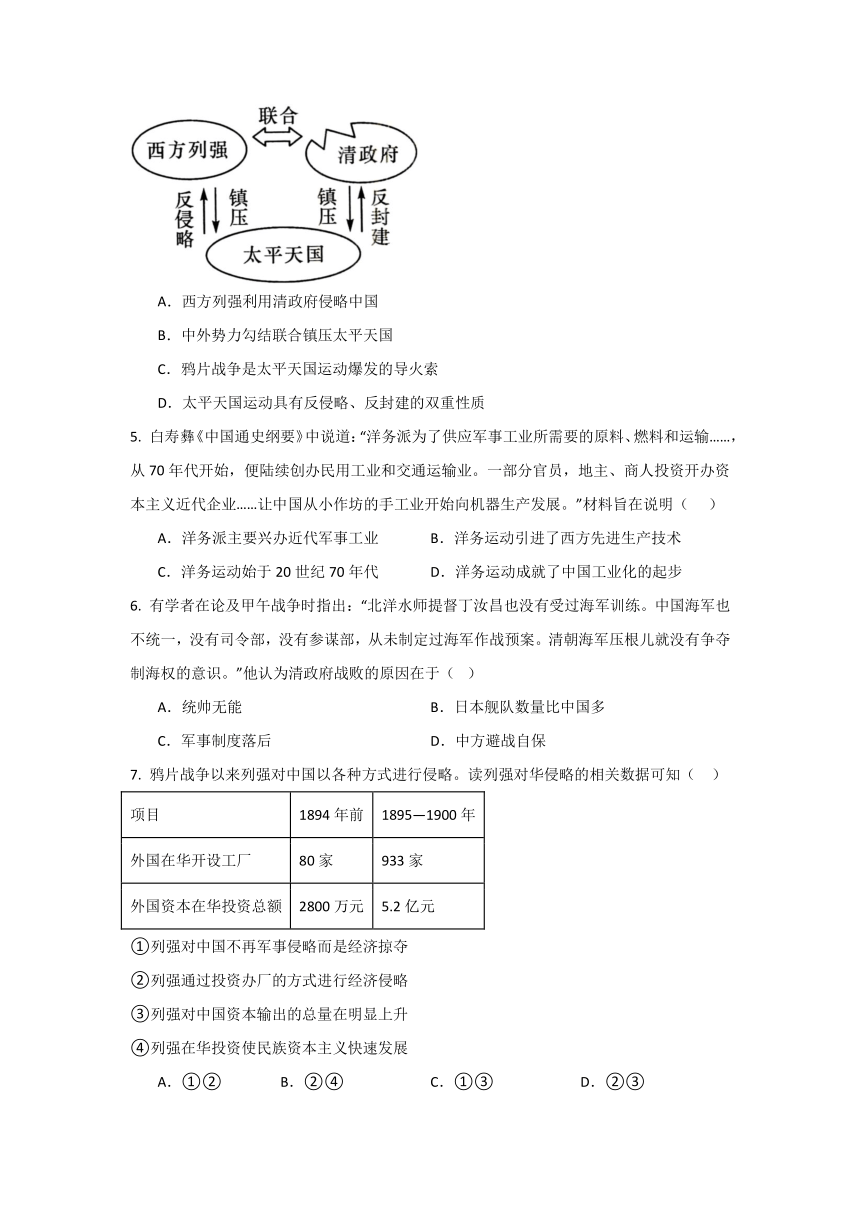

4. 张老师在给八年级学生上太平天国运动一课时制作了如下图。此图不能说明( )

A.西方列强利用清政府侵略中国

B.中外势力勾结联合镇压太平天国

C.鸦片战争是太平天国运动爆发的导火索

D.太平天国运动具有反侵略、反封建的双重性质

5. 白寿彝《中国通史纲要》中说道:“洋务派为了供应军事工业所需要的原料、燃料和运输……,从70年代开始,便陆续创办民用工业和交通运输业。一部分官员,地主、商人投资开办资本主义近代企业……让中国从小作坊的手工业开始向机器生产发展。”材料旨在说明( )

A.洋务派主要兴办近代军事工业 B.洋务运动引进了西方先进生产技术

C.洋务运动始于20世纪70年代 D.洋务运动成就了中国工业化的起步

6. 有学者在论及甲午战争时指出:“北洋水师提督丁汝昌也没有受过海军训练。中国海军也不统一,没有司令部,没有参谋部,从未制定过海军作战预案。清朝海军压根儿就没有争夺制海权的意识。”他认为清政府战败的原因在于( )

A.统帅无能 B.日本舰队数量比中国多

C.军事制度落后 D.中方避战自保

7. 鸦片战争以来列强对中国以各种方式进行侵略。读列强对华侵略的相关数据可知( )

项目 1894年前 1895—1900年

外国在华开设工厂 80家 933家

外国资本在华投资总额 2800万元 5.2亿元

①列强对中国不再军事侵略而是经济掠夺

②列强通过投资办厂的方式进行经济侵略

③列强对中国资本输出的总量在明显上升

④列强在华投资使民族资本主义快速发展

A.①② B.②④ C.①③ D.②③

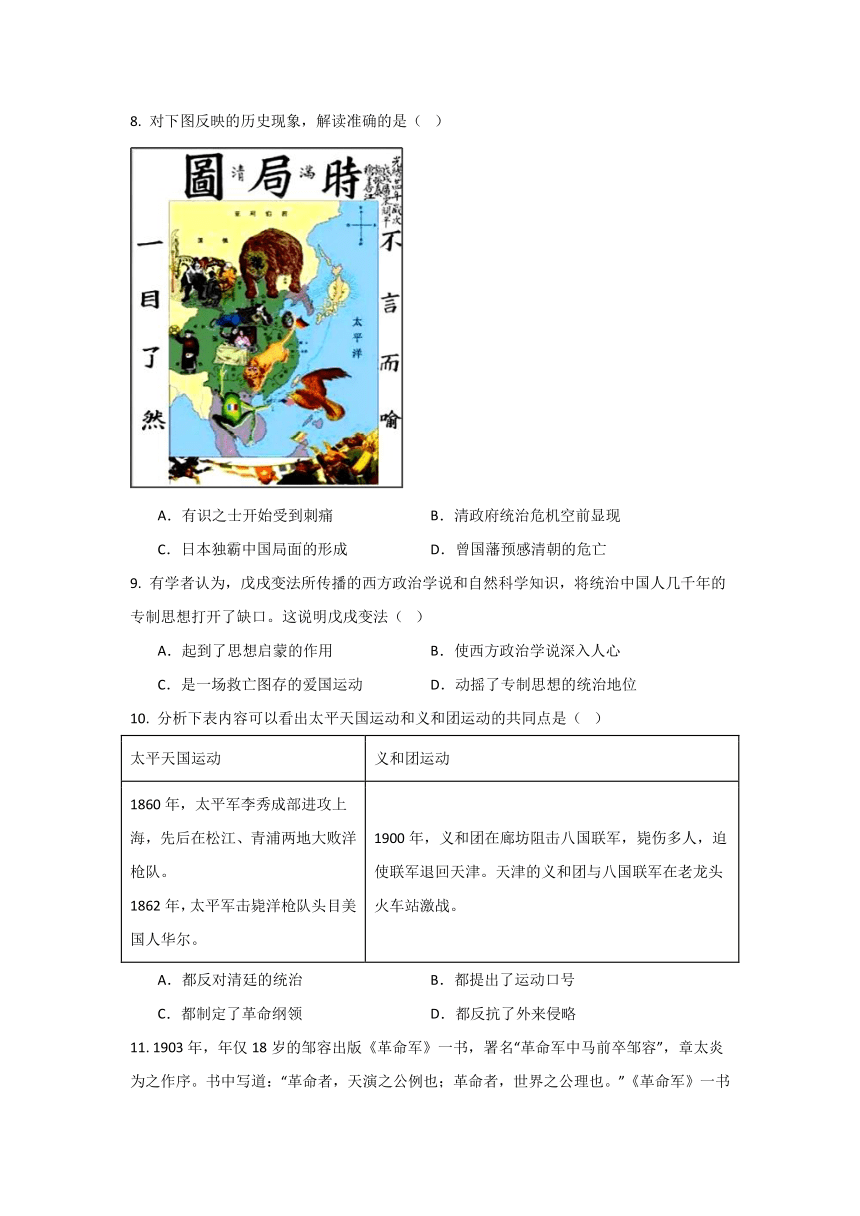

8. 对下图反映的历史现象,解读准确的是( )

A.有识之士开始受到刺痛 B.清政府统治危机空前显现

C.日本独霸中国局面的形成 D.曾国藩预感清朝的危亡

9. 有学者认为,戊戌变法所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治中国人几千年的专制思想打开了缺口。这说明戊戌变法( )

A.起到了思想启蒙的作用 B.使西方政治学说深入人心

C.是一场救亡图存的爱国运动 D.动摇了专制思想的统治地位

10. 分析下表内容可以看出太平天国运动和义和团运动的共同点是( )

太平天国运动 义和团运动

1860年,太平军李秀成部进攻上海,先后在松江、青浦两地大败洋枪队。 1862年,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔。 1900年,义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津。天津的义和团与八国联军在老龙头火车站激战。

A.都反对清廷的统治 B.都提出了运动口号

C.都制定了革命纲领 D.都反抗了外来侵略

11. 1903年,年仅18岁的邹容出版《革命军》一书,署名“革命军中马前卒邹容”,章太炎为之作序。书中写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。”《革命军》一书风行海内外,畅销一百余万册。材料可用于说明( )

A.中国民主革命思潮的涌动 B.中国革命赢得国际支持

C.民族资产阶级具有妥协性 D.三民主义顺应历史潮流

12. 武昌起义爆发后不久,一向仇视革命的广西巡抚在全副武装的革命志士及新军将领的“说服”下,一跃成为新政府的领导人;而同盟会广西支部部长未能在新政府获得一官半职,甚至连在广西都督府成立大会上发言的资格也没有。这段材料最能说明( )

A.清朝的领土已四分五裂 B.革命的社会基础广泛

C.辛亥革命潜伏失败隐患 D.民主与共和观念深入人心

13. 二十世纪20年代,鲁迅在《南腔北调集<自选集>自序》中写道:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。”这可以用来说明近代中国( )

A.民众政治参与热情高涨 B.选择君主专制制度符合国情

C.掀起了思想解放潮流 D.探索民主共和道路艰难曲折

14. 罗志田指出,今日说到新文化运动,最多提到的是所谓“德先生”和“赛先生”,是我们正在使用的白话文。实际上,陈独秀那段有名的“要拥护德先生又要拥护赛先生”的名言直到1919年《新青年》第6卷第1号才出现。材料表述的是新文化运动( )

A.发生的背景 B.开始的标志

C.发展的有利条件 D.带来的社会影响

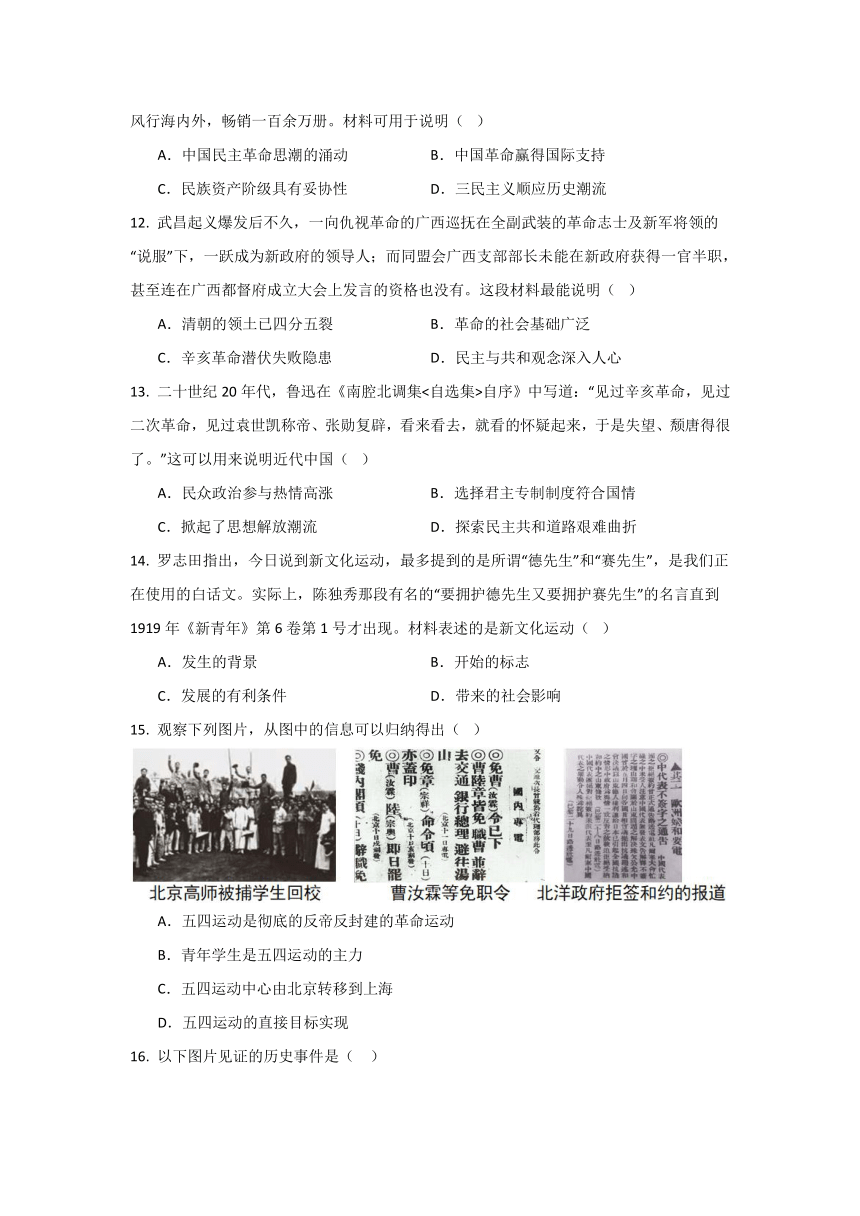

15. 观察下列图片,从图中的信息可以归纳得出( )

A.五四运动是彻底的反帝反封建的革命运动

B.青年学生是五四运动的主力

C.五四运动中心由北京转移到上海

D.五四运动的直接目标实现

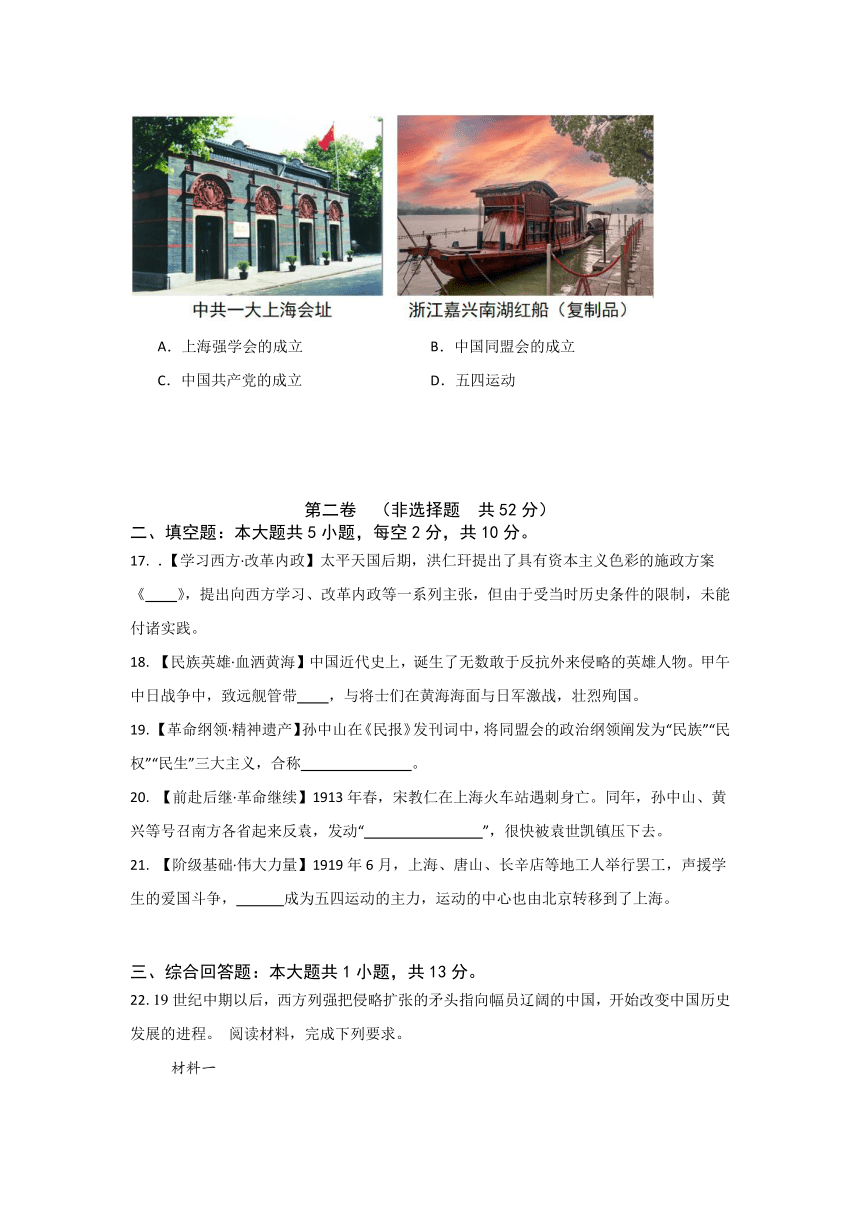

16. 以下图片见证的历史事件是( )

A.上海强学会的成立 B.中国同盟会的成立

C.中国共产党的成立 D.五四运动

第二卷 (非选择题 共52分)

二、填空题:本大题共5小题,每空2分,共10分。

17. .【学习西方·改革内政】太平天国后期,洪仁玕提出了具有资本主义色彩的施政方案《 》,提出向西方学习、改革内政等一系列主张,但由于受当时历史条件的限制,未能付诸实践。

18. 【民族英雄·血洒黄海】中国近代史上,诞生了无数敢于反抗外来侵略的英雄人物。甲午中日战争中,致远舰管带 ,与将士们在黄海海面与日军激战,壮烈殉国。

19. 【革命纲领·精神遗产】孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称 。

20. 【前赴后继·革命继续】1913年春,宋教仁在上海火车站遇刺身亡。同年,孙中山、黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“ ”,很快被袁世凯镇压下去。

21. 【阶级基础·伟大力量】1919年6月,上海、唐山、长辛店等地工人举行罢工,声援学生的爱国斗争, 成为五四运动的主力,运动的中心也由北京转移到了上海。

三、综合回答题:本大题共1小题,共13分。

22. 19世纪中期以后,西方列强把侵略扩张的矛头指向幅员辽阔的中国,开始改变中国历史发展的进程。 阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)根据材料一的两幅图片,简述两次侵华战争后中国被迫开放的对外通商口岸在地域分布上的变化(2分)。并结合所学知识,分析这种变化给中国带来的危害。(3分)

材料二 英法联军攻占首都,焚毁”万园之园”的皇家园林,标志着清政府被彻底打败。清政府也终于认识到俄、英、法、美等国势力强于清朝,而后成立总理衙门,以同等国家身份对待这些国家。

——摘编自卜宪群主编《中国通史》

(2)根据材料二、概述“标志着清政府被彻底打败”的战争和清政府在外交上的举措。(2分)

材料三 甲午战争前后,世界资本主义已经发展到帝国主义阶段,对中国的侵略也从以商品输出为主要形式转变到以资本输出为主要形式。《马关条约》规定的战争赔款高达23000万两白银(其中包括赎辽费3000万两),割让中国台湾及附近岛屿给日本,允许日本在通商口岸开设工厂等,把中国进一步推入了半殖民地的苦难深渊。此后,欧美列强蜂拥而至,掀起瓜分中国的狂潮。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

根据材料三、简述甲午战争前后,列强对中国经济侵略形式的变化(2分);并结合所学知识,说明这种变化出现的原因。(2分)

四、材料分析题:本大题共2小题,第23小题15分,第24小题14分,共29分。

23. . 一次次列强的侵略,一个个屈辱的条约,记录着中国的苦难岁月。中国近代史既是一部屈辱史,也是一部抗争史、探索史。自强的中国人不断寻求救国之路,进行着民主革命的伟大实践。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

洋务运动是在清政府内忧外患、封建统治岌岌可危的情况下不得不采取的一场“自救运动”,洋务派官僚……经过30多年的努力,在军事工业、民用工业、近代海军及教育文化等方面取得一些成就,是近代中国进行的第一次经济改革运动,也是近代中国第一次社会变革。 ——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

——摘编自李泽厚《中国近代思想史论》

(1)材料一图中人物是洋务运动的发起者中的哪一位?(2分)根据材料一文字并结合所学知识,概括洋务运动的特点。(3分)

材料二 维新派在变法的过程中他们依靠的始终是光绪所代表的皇权。然而,实际上光绪手中并无实权,他的一举一动都在慈禧太后的限制之下,因此,光绪所代表的只是皇权的形式,慈禧太后才是真正的皇权的代表。

——摘编自刘睿《戊戌变法中维新派的激进与保守》

(2)根据材料二、概括戊戌变法失败的原因(3分)。结合所学知识,指出戊戌变法运动产生的影响(2分)。

材料三 1901年带来了新的历史特点,这特点是国内斗争的空前激化和革命高潮的正式涌现。中国人民与清政府的矛盾,成了反帝斗争的突出课题,革命的锋芒指向了清政府。以孙中山为首的中国革命派思想,却完结在……那个悲惨的胜利中。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述1901年出现“新的历史特点”的原因(3分),并指出“以孙中山为首的中国革命派”的革命指导思想是什么?(2分)

24. 某班历史老师以“中国近代思想解放史”为主题设计了下列探究活动,请你完成相关任务。

【任务一 西方制度促觉醒】

20世纪初,国内革命情绪日趋高涨,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》等著作。各种革命团体如光复会、兴中会也纷纷成立。

——《中国历史》八年级上册

【任务二 思想文化促创新】

从1915年《青年杂志》创刊开始,陈独秀认为, (东洋文明)……名为“近世”,其实犹古之遗也。可称曰“近世文明”者……即西洋文明也……新文化的主张者们大都认为……东西方文明是不相融的……后者是“世界的”“科学的”,中国“非走西方文明的路不可”。——姜义华《中华文化通志·现代文化态》

【任务三 五四精神显力量】

五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。……在五四运动中,青年学生亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量。一些具有初步共产主义思想的知识分子开始“往民间去”,到工人中去开办学校、组织工会,这些人后来成为中国共产党的早期骨干。

【任务四 开天辟地展新篇】

浙江嘉兴南湖红船(复制品) 这是一声砸向旧世界的锤头撞击,和着十月革命的惊天霹雳。从上海望志路到南湖的红船发力,锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹。——《信念永恒》

(1)根据材料,概括20世纪初国内革命情绪高涨的表现。结合所学知识,指出章炳麟、邹容等人思想的共同点。(2分)

(2)根据材料结合所学知识,指出《青年杂志》的创刊有何重大意义(2分),并说说陈独秀为什么主张“非走西方文明的路不可”。 (2分)

(3)材料中的“辛亥革命不曾有的姿态”,这种姿态是指什么?(2分)

(4)根据以上材料并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在对应题号后的括号填正确;不正确,请在对应题号后的括号内填错误。(2分)

A与辛亥革命相比,五四运动更容易妥协且更加软弱。

B五四运动为后来中国共产党的诞生培养了许多骨干人才。

(5)“从上海望志路到南湖的红船”指的是哪一历史事件?(2分)结合所学知识,说明这一历史事件是如何“锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹”的。(2分)

参考答案

1.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,第一次鸦片战争期间(1841年1月)英国派兵强占了香港岛,英国强占香港岛的时间位置在①处,A项正确;B项②是第二次鸦片战争,C项③是甲午中日战争,D项④是八国联军侵华,BCD项均与题干不符,排除BCD项。故选A项。

2.【答案】A

【解析】根据材料结合所学知识可知,1860年,英法联军占领安定门,控制北京城,并扬言要直捣皇宫。奕 被迫与英、法交换了《天津条约》批准书,并签订了中英、中法《北京条约》。在条约中,清政府除承认《天津条约》继续有效外,又增开天津为商埠,割九龙司地方一区给英国,赔款额也大幅增加。据此可知,清政府割九龙司地方一区给英国与这份档案紧密相关,A项正确。故选A项。

3.【答案】D

【解析】根据材料中的油画《火烧圆明园》和沙俄侵占中国北方领土示意图的信息,可知此历史事件是第二次鸦片战争,第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,英国、法国、美国等西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区,沙俄占领中国北方大片领土,中国的半殖民地化程度进一步加深,D项正确。故选D项。

4.【答案】C

【解析】本题为逆向选择题。根据题干示意图可知,示意图说明了太平天国、清政府、列强三者之间的关系,没有涉及鸦片战争和太平天国之间的关系,C项符合题意,选择C项。故选C项。

5.【答案】D

【解析】根据题干“‘洋务派为了供应军事工业所需要的原料、燃料和运输……,从70年代开始,便陆续创办民用工业和交通运输业。一部分官员,地主、商人投资开办资本主义近代企业……让中国从小作坊的手工业开始向机器生产发展。’材料旨在说明”可知洋务运动促进了机器的使用,促进了生产力的提高,有利于工业化的发展,促进了中国工业化的起步,D项正确。故选D项。

6.【答案】C

【解析】根据材料“北洋水师提督丁汝昌也没有受过海军训练。中国海军也不统一,没有司令部,没有参谋部,从未制定过海军作战预案。清朝海军压根儿就没有争夺制海权的意识”可知,清朝没有保证海军战斗力的制度建设,因此材料从军事制度落后方面反映清政府战败的原因,C项正确;故选C项。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,1894年后外国在华工业投资大幅增长。结合所学知识,1895年中国在中日甲午战争中战败,被迫签订《马关条约》,允许外国在华开设工厂,产品运销内地免收内地税,标志着列强侵华方式由商品输出转向资本输出,因此列强对中国资本输出的总量在明显上升,②③正确,D项正确;1900年八国联军侵华战争爆发,说明列强仍然对中国军事侵略,①错误,列强在华投资,不利于民族资本主义发展,④错误,排除ABC项。故选D项。

8.【答案】B

【解析】根据题干图片“时局图”和所学知识可知,图中各种动物代表不同的列强,它们在中国领土上“各占一方”,形象地展示了清朝末年列强瓜分中国的严重危机,表明清政府无法有效保护自己的主权和领土完整,其统治面临严重威胁,B项正确;图片更直接地揭示了清朝末年列强瓜分中国的严重危机,并非仅仅使有识之士感到刺痛,排除A项;图片中虽有日本的标志,但它只是众多外国势力之一,不能证明日本独霸中国局面的形成,排除C项;图片反映的是甲午战争后列强掀起瓜分中国狂潮的局面,此时曾国藩已经去世,排除D项。故选B项。

9.【答案】A

【解析】根据材料“戊戌变法所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治中国人几千年的专制思想打开了缺口”并结合所学可知,变法维新运动中,维新派创办了众多报刊,出版了不少书籍,来传播西方的政治学说和科学知识,起到了思想启蒙的作用,让更多中国人了解了西方世界,材料说明戊戌变法起到了思想启蒙的作用,A项正确。故选A项。

10.【答案】D

【解析】根据材料“先后在松江、青浦两地大败洋枪队,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔”“义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津”分析可知太平天国运动和义和团运动都反抗西方列强的侵略,D项正确;材料没有体现反对清朝的统治,排除A项;义和团提出“扶清灭洋”的口号,太平天国运动只有颁布《天朝田亩制度》,且材料也没有体现运动口号,排除B项;太平天国运动颁布《天朝田亩制度》,义和团运动没有提出革命纲领,且材料也没有体现革命纲领,排除C项。故选D项。

11.【答案】A

【解析】根据题干信息“《革命军》一书风行海内外,畅销一百余万册。”和所学可知,20世纪初,自《辛丑条约》签订后,民族危机加剧,清政府成为“洋人的朝廷”,资产阶级革命思想逐渐在广泛传播,说明中国民主革命思潮涌动,A项正确;材料中未涉及国际支持中国资产阶级革命和民族资产阶级具有妥协性,排除B、C项;三民主义是孙中山的思想主张,不是邹容和章太炎,排除D项。故选A项。

12.【答案】C

【解析】据材料“一向仇视革命的广西巡抚在全副武装的革命志士及新军将领的“说服”下,一跃成为新政府的领导人;而同盟会广西支部部长未能在新政府获得一官半职,”可知,武昌起义后,广西旧官僚投机革命,而革命派却未能获得一官半职,这说明辛亥革命潜伏着失败的隐患,C项正确;材料中知设计广西一省案例,未涉及清政府的领土已经四分五裂和民主共和观念深入人心,排除A、D项;辛亥革命的参与者主要是革命派,也投机进了大量旧官僚,反而暴露了革命的社会基础不够广泛,排除D项。故选C项。

13.【答案】D

【解析】根据材料“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来......”可知民国建立后,社会秩序仍然很混乱,表明探索民主共和道路艰难曲折,D项正确;材料体现的是鲁迅的观点,体现不出民众参政,排除A项;辛亥革命推翻了君主专制制度,排除B项;辛亥革命、二次革命、袁世凯称帝、张勋复辟不属于思想解放,排除C项。故选D项。

14.【答案】D

【解析】根据材料信息“说到新文化运动,最多提到的是所谓‘德先生’和‘赛先生’,是我们正在使用的白话文”结合所学可知,新文化运动解放了人民的思想,推动了白话文的发展,对后世影响深远,D项正确;根据材料可知,罗志田强调新文化运动倡导白话文,表述的是新文化运动的影响,材料没有提及新文化运动的背景,排除A项;1915年陈独秀创办《青年杂志》,标志着新文化运动的开始,材料信息没有提及《青年杂志》,排除B项;根据材料可知,罗志田强调新文化运动倡导白话文,表述的是新文化运动的影响,材料没有提及促进新文化运动发展的条件,排除C项。故选D项。

15.【答案】D

【解析】根据题干信息结合所学知识可知,巴黎和会上中国外交失败,1919年5月4日,北京学生在天安门前发表宣言,并举行示威游行,学生们提出“外争主权,内惩国贼”“誓死力争,还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等口号,引发了五四运动,6月5日,上海工人罢工,商人罢市,工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心由北京转移到上海。结果是北洋政府释放被捕学生,罢免曹汝霖等人的职务,中国代表没有在“巴黎和约”上签字(拒签合约),这是中国人民反帝斗争的一次重大胜利。因此从图中的信息可以归纳得出五四运动的直接目标实现,D项正确;故选D项。

16.【答案】C

【解析】根据图片“中共一大上海会址”“浙江嘉兴南湖红船”并结合所学知识,中共一大刚开始在上海召开,后受到法租界巡捕的干扰,转移到浙江嘉兴南湖的游船上进行,中共一大的召开,标志着中国共产党的诞生,所以史料见证了中国共产党的诞生,C项正确;故选C项。

17.【答案】资政新篇

【解析】根据所学知识可知,《资政新篇》是太平天国运动后期,洪仁玕提出在中国发展资本主义的方案,但是由于脱离实际,不符合中国国情,未能付诸实践。因此,题干空格处应填写:资政新篇。

18.【答案】邓世昌

【解析】根据所学知识可知,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌,与将士们在黄海海面与日军激战,壮烈殉国。因此,题干空格处应填写:邓世昌。

19.【答案】“三民主义”

【解析】据所学知识可知,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族、民权、民生”三大主义,合称“三民主义”。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

20.【答案】 二次革命

【解析】根据所学二次革命的知识可知,1913年春,准备北上组阁的宋教仁在上海火车站遇刺身亡,幕后黑手是袁世凯的亲信。同年,孙中山、黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“二次革命”,但国民党力量涣散,很快被袁世凯镇压下去。

21.【答案】工人阶级

【解析】根据所学知识可知,1919年5月4日,北京学生在天安门前发表宣言,并举行示威游行。学生们提出“外争主权,内惩国贼”“誓死力争,还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等口号。要求严惩亲日派卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥。6月5日,上海工人罢工,商人罢市,工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心由北京转移到上海。因此,题干空格处应填写:工人阶级。

22.【答案】(1)变化:由东南沿海扩展(深入)到中国腹地;(注:如果回答:由东南沿海深入长江中下游地区则)危害:大大加深了中国的民族危机(或使中国的民族危机空前严重、或民族危机不断加深、侵犯了中国的贸易主权等都可)。

(2)战争:第二次鸦片战争;注:回答:英法联军火烧圆明园。

举措:成立总理衙门。

(3)变化:由商品输出为主转变为资本输出为主。

原因:①甲午战争前后(第二次工业革命)世界资本主义已经发展到帝国主义阶段;②甲午中日战争后允许列强在华开设工厂。

【解析】(1)变化:根据材料“近代中国开放通商口岸示意图”和所学知识可知,通商口岸从广州、厦门、福州、宁波、上海等到重庆、沙市等,体现了列强侵略范围的变化是由东南沿海扩展(深入)到中国腹地(由东南沿海深入长江中下游地区);

危害:根据所学知识可知,鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;甲午中日战争使中国的半殖民地化程度大大加深。因此,这种变化给中国带来的危害是大大加深了中国的民族危机(使中国的民族危机空前严重、民族危机不断加深、侵犯了中国的贸易主权等)。

(2)战争:根据材料“英法联军攻占首都,焚毁‘万园之园’的皇家园林,标志着清政府被彻底打败”和所学知识可知,英法联军攻占首都、火烧圆明园发生在第二次鸦片战争中,标志着清政府被彻底打败;

举措:根据材料“清政府也终于认识到俄、英、法、美等国势力强于清朝,而后成立总理衙门,以同等国家身份对待这些国家”可知,清政府在外交上的举措是成立总理衙门。

(3)变化:根据材料“允许日本在通商口岸开设工厂等”和所学知识可知,甲午战争前后,列强对中国经济侵略形式的变化是由商品输出为主转变为资本输出为主;

原因:根据材料“甲午战争前后,世界资本主义已经发展到帝国主义阶段,对中国的侵略也从以商品输出为主要形式转变到以资本输出为主要形式”“允许日本在通商口岸开设工厂等”可知,列强对中国经济侵略形式变化的原因是甲午战争前后(第二次工业革命)世界资本主义已经发展到帝国主义阶段;甲午中日战争后允许列强在华开设工厂。

23.【答案】(1)人物:李鸿章。特点:以自救为目的;涉及多个领域;兼具经济改革与社会变革的双重性。

(2)原因:依靠没有实权的皇帝;封建顽固势力强大。影响:在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(3)原因:清政府与列强签订了《辛丑条约》,清政府完全沦为了帝国主义统治中国的工具;民族危机空前加剧。指导思想:三民主义(或民族、民权、民生三大主义)。

【解析】(1)人物:观察图片结合所学知识可知,图中人物是李鸿章。特点:根据材料信息“洋务运动是在清政府内忧外患、封建统治岌岌可危的情况下不得不采取的一场‘自救运动’”,可得出洋务运动的特点是:以自救为目的;根据“在军事工业、民用工业、近代海军及教育文化等方面取得一些成就”,可得出洋务运动的特点是:涉及多个领域;根据“是近代中国进行的第一次经济改革运动,也是近代中国第一次社会变革”,可得出洋务运动的特点是:兼具经济改革与社会变革的双重性。

(2)原因:根据材料信息“他们依靠的始终是光绪所代表的皇权。然而,实际上光绪手中并无实权”,可得出戊戌变法失败的原因是:依靠没有实权的皇帝;根据“慈禧太后才是真正的皇权的代表”,结合所学戊戌政变的知识可知,戊戌变法失败的原因是:封建顽固势力强大。影响:根据所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(3)原因:根据材料时间信息“1901年”,结合所学知识可知,1901年,清政府与列强签订了《辛丑条约》,清政府完全沦为了帝国主义统治中国的工具,民族危机空前加剧。指导思想:根据所学知识可知,三民主义(或民族、民权、民生三大主义)是孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

24.【答案】(1)表现:资产阶级革命思想得到迅速传播;革命团体纷纷成立。共同点:号召人们推翻清政府的统治,建立民主共和制度。

(2)重大意义:是新文化运动兴起的标志。原因:中华民族危机严重,内忧外患;北洋军阀统治下政治局面十分混乱;陈独秀认为东西方文明是两个极端,不相容;当时西方文明处于世界领先地位等。

(3)是指:彻底地反对帝国主义和封建主义。

(4)判断:A错误;B正确

(5)事件:中共一大的召开(中国共产党的诞生)。说明:中国共产党的诞生,是中国历史上开辟地的大事变;自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。

【解析】(1)表现:根据任务一材料“20世纪初,国内革命情绪日趋高涨,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》等著作。各种革命团体如光复会、兴中会也纷纷成立。”概括得出,20世纪初国内革命情绪高涨的表现是:资产阶级革命思想得到迅速传播,革命团体纷纷成立。

共同点:根据所学知识可知,《辛丑条约》签订后,国内革命情绪日趋高涨,资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度。故章炳麟、邹容等人思想的共同点是:号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度。

(2)意义:根据任务二材料图片以及文字“从1915年《青年杂志》创刊开始,陈独秀认为,(东洋文明) ……名为‘近世’,其实犹古之遗也……”并结合所学知识可知,1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号号上发表《敬告青年》一文,正式吹响了新文化运动的号角。故《青年杂志》的创刊重大意义是:是新文化运动兴起的标志。

原因:根据任务二材料“陈独秀认为, (东洋文明)……名为‘近世’,其实犹古之遗也。可称曰‘近世文明’者……即西洋文明也……新文化的主张者们大都认为……东西方文明是不相融的……后者是‘世界的’‘科学的’,”结合所学知识可知,新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中。故陈独秀主张“非走西方文明的路不可”的原因是:中华民族危机严重,内忧外患;北洋军阀统治下政治局面十分混乱;陈独秀认为东西方文明是两个极端,不相容;当时西方文明处于世界领先地位等。

(3)是指:根据任务三材料“五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。”得出,材料中的“辛亥革命不曾有的姿态”,这种姿态是指彻底地反对帝国主义和封建主义。

(4)判断:根据任务三材料“五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。”结合所学知识可知,辛亥革命没有完成反帝反封建的任务;五四运动是一场彻底地反对帝国主义和封建主义爱国运动;故A表述错误。根据任务三材料“在五四运动中,青年学生亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量。一些具有初步共产主义思想的知识分子开始‘往民间去’,到工人中去开办学校、组织工会,这些人后来成为中国共产党的早期骨干。”结合所学可知,五四运动为中国共产党的诞生奠定了阶级基础;故B表述正确。

(5)事件:根据所学知识可知,1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开,会议期间,因受法租界巡捕的干扰,遂转移到浙江嘉兴南湖的一艘游船上,继续进行,最终完成会议议程。中共一大召开标志中国共产党诞生。因此“从上海望志路到南湖的红船”指的是中共一大的召开,中国共产党成立。

说明:根据所学知识可知,中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事变;自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。中国共产党诞生,是适应近代以来中国社会进步和革命发展的客观需要,是近代历史选择的必然结果。所以说中国共产党的诞生“锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹”。

八年级历史

(时限:60分钟 满分:100分)

第一卷 (选择题 共48分)

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分(下列各题的备选答案中,只有一项的正确或符合题意的答案。)

1. 年代尺数轴记忆是学习历史的方法之一。其中英国强占香港岛的时间位置在( )

A.① B.② C.③ D.④

2. 档案是第一手史料,是研究历史的重要素材。一份藏于英国国家档案馆的档案展示了中国近代史上某不平等条约的签字页,上面书有“大清咸丰十年九月十一日”和“大英一千八百六十年十月二十四日”的字样。下列史实与这份档案紧密相关的是( )

A.清政府割九龙司地方一区给英国 B.英国从中获得领事裁判权

C.增开沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 D.外国公使可进驻北京

3. 史料是人们了解过去、认识历史的重要依据和基础,初中阶段我们要学会依靠史料正确的了解和认识历史。对下面两幅图片反映的历史事件解读最准确的是( )

A.英国是该事件的唯一主犯 B.沙俄直接参与并获巨额赔款

C.清政府沦为“洋人的朝廷” D.使中国丧失更多主权和权益

4. 张老师在给八年级学生上太平天国运动一课时制作了如下图。此图不能说明( )

A.西方列强利用清政府侵略中国

B.中外势力勾结联合镇压太平天国

C.鸦片战争是太平天国运动爆发的导火索

D.太平天国运动具有反侵略、反封建的双重性质

5. 白寿彝《中国通史纲要》中说道:“洋务派为了供应军事工业所需要的原料、燃料和运输……,从70年代开始,便陆续创办民用工业和交通运输业。一部分官员,地主、商人投资开办资本主义近代企业……让中国从小作坊的手工业开始向机器生产发展。”材料旨在说明( )

A.洋务派主要兴办近代军事工业 B.洋务运动引进了西方先进生产技术

C.洋务运动始于20世纪70年代 D.洋务运动成就了中国工业化的起步

6. 有学者在论及甲午战争时指出:“北洋水师提督丁汝昌也没有受过海军训练。中国海军也不统一,没有司令部,没有参谋部,从未制定过海军作战预案。清朝海军压根儿就没有争夺制海权的意识。”他认为清政府战败的原因在于( )

A.统帅无能 B.日本舰队数量比中国多

C.军事制度落后 D.中方避战自保

7. 鸦片战争以来列强对中国以各种方式进行侵略。读列强对华侵略的相关数据可知( )

项目 1894年前 1895—1900年

外国在华开设工厂 80家 933家

外国资本在华投资总额 2800万元 5.2亿元

①列强对中国不再军事侵略而是经济掠夺

②列强通过投资办厂的方式进行经济侵略

③列强对中国资本输出的总量在明显上升

④列强在华投资使民族资本主义快速发展

A.①② B.②④ C.①③ D.②③

8. 对下图反映的历史现象,解读准确的是( )

A.有识之士开始受到刺痛 B.清政府统治危机空前显现

C.日本独霸中国局面的形成 D.曾国藩预感清朝的危亡

9. 有学者认为,戊戌变法所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治中国人几千年的专制思想打开了缺口。这说明戊戌变法( )

A.起到了思想启蒙的作用 B.使西方政治学说深入人心

C.是一场救亡图存的爱国运动 D.动摇了专制思想的统治地位

10. 分析下表内容可以看出太平天国运动和义和团运动的共同点是( )

太平天国运动 义和团运动

1860年,太平军李秀成部进攻上海,先后在松江、青浦两地大败洋枪队。 1862年,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔。 1900年,义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津。天津的义和团与八国联军在老龙头火车站激战。

A.都反对清廷的统治 B.都提出了运动口号

C.都制定了革命纲领 D.都反抗了外来侵略

11. 1903年,年仅18岁的邹容出版《革命军》一书,署名“革命军中马前卒邹容”,章太炎为之作序。书中写道:“革命者,天演之公例也;革命者,世界之公理也。”《革命军》一书风行海内外,畅销一百余万册。材料可用于说明( )

A.中国民主革命思潮的涌动 B.中国革命赢得国际支持

C.民族资产阶级具有妥协性 D.三民主义顺应历史潮流

12. 武昌起义爆发后不久,一向仇视革命的广西巡抚在全副武装的革命志士及新军将领的“说服”下,一跃成为新政府的领导人;而同盟会广西支部部长未能在新政府获得一官半职,甚至连在广西都督府成立大会上发言的资格也没有。这段材料最能说明( )

A.清朝的领土已四分五裂 B.革命的社会基础广泛

C.辛亥革命潜伏失败隐患 D.民主与共和观念深入人心

13. 二十世纪20年代,鲁迅在《南腔北调集<自选集>自序》中写道:“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来,于是失望、颓唐得很了。”这可以用来说明近代中国( )

A.民众政治参与热情高涨 B.选择君主专制制度符合国情

C.掀起了思想解放潮流 D.探索民主共和道路艰难曲折

14. 罗志田指出,今日说到新文化运动,最多提到的是所谓“德先生”和“赛先生”,是我们正在使用的白话文。实际上,陈独秀那段有名的“要拥护德先生又要拥护赛先生”的名言直到1919年《新青年》第6卷第1号才出现。材料表述的是新文化运动( )

A.发生的背景 B.开始的标志

C.发展的有利条件 D.带来的社会影响

15. 观察下列图片,从图中的信息可以归纳得出( )

A.五四运动是彻底的反帝反封建的革命运动

B.青年学生是五四运动的主力

C.五四运动中心由北京转移到上海

D.五四运动的直接目标实现

16. 以下图片见证的历史事件是( )

A.上海强学会的成立 B.中国同盟会的成立

C.中国共产党的成立 D.五四运动

第二卷 (非选择题 共52分)

二、填空题:本大题共5小题,每空2分,共10分。

17. .【学习西方·改革内政】太平天国后期,洪仁玕提出了具有资本主义色彩的施政方案《 》,提出向西方学习、改革内政等一系列主张,但由于受当时历史条件的限制,未能付诸实践。

18. 【民族英雄·血洒黄海】中国近代史上,诞生了无数敢于反抗外来侵略的英雄人物。甲午中日战争中,致远舰管带 ,与将士们在黄海海面与日军激战,壮烈殉国。

19. 【革命纲领·精神遗产】孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族”“民权”“民生”三大主义,合称 。

20. 【前赴后继·革命继续】1913年春,宋教仁在上海火车站遇刺身亡。同年,孙中山、黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“ ”,很快被袁世凯镇压下去。

21. 【阶级基础·伟大力量】1919年6月,上海、唐山、长辛店等地工人举行罢工,声援学生的爱国斗争, 成为五四运动的主力,运动的中心也由北京转移到了上海。

三、综合回答题:本大题共1小题,共13分。

22. 19世纪中期以后,西方列强把侵略扩张的矛头指向幅员辽阔的中国,开始改变中国历史发展的进程。 阅读材料,完成下列要求。

材料一

(1)根据材料一的两幅图片,简述两次侵华战争后中国被迫开放的对外通商口岸在地域分布上的变化(2分)。并结合所学知识,分析这种变化给中国带来的危害。(3分)

材料二 英法联军攻占首都,焚毁”万园之园”的皇家园林,标志着清政府被彻底打败。清政府也终于认识到俄、英、法、美等国势力强于清朝,而后成立总理衙门,以同等国家身份对待这些国家。

——摘编自卜宪群主编《中国通史》

(2)根据材料二、概述“标志着清政府被彻底打败”的战争和清政府在外交上的举措。(2分)

材料三 甲午战争前后,世界资本主义已经发展到帝国主义阶段,对中国的侵略也从以商品输出为主要形式转变到以资本输出为主要形式。《马关条约》规定的战争赔款高达23000万两白银(其中包括赎辽费3000万两),割让中国台湾及附近岛屿给日本,允许日本在通商口岸开设工厂等,把中国进一步推入了半殖民地的苦难深渊。此后,欧美列强蜂拥而至,掀起瓜分中国的狂潮。

——摘编自杨宁一《历史学习新视野新知识》

根据材料三、简述甲午战争前后,列强对中国经济侵略形式的变化(2分);并结合所学知识,说明这种变化出现的原因。(2分)

四、材料分析题:本大题共2小题,第23小题15分,第24小题14分,共29分。

23. . 一次次列强的侵略,一个个屈辱的条约,记录着中国的苦难岁月。中国近代史既是一部屈辱史,也是一部抗争史、探索史。自强的中国人不断寻求救国之路,进行着民主革命的伟大实践。阅读下列材料,回答相关问题。

材料一

洋务运动是在清政府内忧外患、封建统治岌岌可危的情况下不得不采取的一场“自救运动”,洋务派官僚……经过30多年的努力,在军事工业、民用工业、近代海军及教育文化等方面取得一些成就,是近代中国进行的第一次经济改革运动,也是近代中国第一次社会变革。 ——摘编自章开沅、朱英《中国近现代史》

——摘编自李泽厚《中国近代思想史论》

(1)材料一图中人物是洋务运动的发起者中的哪一位?(2分)根据材料一文字并结合所学知识,概括洋务运动的特点。(3分)

材料二 维新派在变法的过程中他们依靠的始终是光绪所代表的皇权。然而,实际上光绪手中并无实权,他的一举一动都在慈禧太后的限制之下,因此,光绪所代表的只是皇权的形式,慈禧太后才是真正的皇权的代表。

——摘编自刘睿《戊戌变法中维新派的激进与保守》

(2)根据材料二、概括戊戌变法失败的原因(3分)。结合所学知识,指出戊戌变法运动产生的影响(2分)。

材料三 1901年带来了新的历史特点,这特点是国内斗争的空前激化和革命高潮的正式涌现。中国人民与清政府的矛盾,成了反帝斗争的突出课题,革命的锋芒指向了清政府。以孙中山为首的中国革命派思想,却完结在……那个悲惨的胜利中。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述1901年出现“新的历史特点”的原因(3分),并指出“以孙中山为首的中国革命派”的革命指导思想是什么?(2分)

24. 某班历史老师以“中国近代思想解放史”为主题设计了下列探究活动,请你完成相关任务。

【任务一 西方制度促觉醒】

20世纪初,国内革命情绪日趋高涨,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》等著作。各种革命团体如光复会、兴中会也纷纷成立。

——《中国历史》八年级上册

【任务二 思想文化促创新】

从1915年《青年杂志》创刊开始,陈独秀认为, (东洋文明)……名为“近世”,其实犹古之遗也。可称曰“近世文明”者……即西洋文明也……新文化的主张者们大都认为……东西方文明是不相融的……后者是“世界的”“科学的”,中国“非走西方文明的路不可”。——姜义华《中华文化通志·现代文化态》

【任务三 五四精神显力量】

五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。……在五四运动中,青年学生亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量。一些具有初步共产主义思想的知识分子开始“往民间去”,到工人中去开办学校、组织工会,这些人后来成为中国共产党的早期骨干。

【任务四 开天辟地展新篇】

浙江嘉兴南湖红船(复制品) 这是一声砸向旧世界的锤头撞击,和着十月革命的惊天霹雳。从上海望志路到南湖的红船发力,锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹。——《信念永恒》

(1)根据材料,概括20世纪初国内革命情绪高涨的表现。结合所学知识,指出章炳麟、邹容等人思想的共同点。(2分)

(2)根据材料结合所学知识,指出《青年杂志》的创刊有何重大意义(2分),并说说陈独秀为什么主张“非走西方文明的路不可”。 (2分)

(3)材料中的“辛亥革命不曾有的姿态”,这种姿态是指什么?(2分)

(4)根据以上材料并结合所学知识,判断以下表述的正误。你认为正确,请在对应题号后的括号填正确;不正确,请在对应题号后的括号内填错误。(2分)

A与辛亥革命相比,五四运动更容易妥协且更加软弱。

B五四运动为后来中国共产党的诞生培养了许多骨干人才。

(5)“从上海望志路到南湖的红船”指的是哪一历史事件?(2分)结合所学知识,说明这一历史事件是如何“锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹”的。(2分)

参考答案

1.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,第一次鸦片战争期间(1841年1月)英国派兵强占了香港岛,英国强占香港岛的时间位置在①处,A项正确;B项②是第二次鸦片战争,C项③是甲午中日战争,D项④是八国联军侵华,BCD项均与题干不符,排除BCD项。故选A项。

2.【答案】A

【解析】根据材料结合所学知识可知,1860年,英法联军占领安定门,控制北京城,并扬言要直捣皇宫。奕 被迫与英、法交换了《天津条约》批准书,并签订了中英、中法《北京条约》。在条约中,清政府除承认《天津条约》继续有效外,又增开天津为商埠,割九龙司地方一区给英国,赔款额也大幅增加。据此可知,清政府割九龙司地方一区给英国与这份档案紧密相关,A项正确。故选A项。

3.【答案】D

【解析】根据材料中的油画《火烧圆明园》和沙俄侵占中国北方领土示意图的信息,可知此历史事件是第二次鸦片战争,第二次鸦片战争使中国丧失更多主权,英国、法国、美国等西方侵略势力由东南沿海一带深入到长江中下游地区,沙俄占领中国北方大片领土,中国的半殖民地化程度进一步加深,D项正确。故选D项。

4.【答案】C

【解析】本题为逆向选择题。根据题干示意图可知,示意图说明了太平天国、清政府、列强三者之间的关系,没有涉及鸦片战争和太平天国之间的关系,C项符合题意,选择C项。故选C项。

5.【答案】D

【解析】根据题干“‘洋务派为了供应军事工业所需要的原料、燃料和运输……,从70年代开始,便陆续创办民用工业和交通运输业。一部分官员,地主、商人投资开办资本主义近代企业……让中国从小作坊的手工业开始向机器生产发展。’材料旨在说明”可知洋务运动促进了机器的使用,促进了生产力的提高,有利于工业化的发展,促进了中国工业化的起步,D项正确。故选D项。

6.【答案】C

【解析】根据材料“北洋水师提督丁汝昌也没有受过海军训练。中国海军也不统一,没有司令部,没有参谋部,从未制定过海军作战预案。清朝海军压根儿就没有争夺制海权的意识”可知,清朝没有保证海军战斗力的制度建设,因此材料从军事制度落后方面反映清政府战败的原因,C项正确;故选C项。

7.【答案】D

【解析】根据材料可知,1894年后外国在华工业投资大幅增长。结合所学知识,1895年中国在中日甲午战争中战败,被迫签订《马关条约》,允许外国在华开设工厂,产品运销内地免收内地税,标志着列强侵华方式由商品输出转向资本输出,因此列强对中国资本输出的总量在明显上升,②③正确,D项正确;1900年八国联军侵华战争爆发,说明列强仍然对中国军事侵略,①错误,列强在华投资,不利于民族资本主义发展,④错误,排除ABC项。故选D项。

8.【答案】B

【解析】根据题干图片“时局图”和所学知识可知,图中各种动物代表不同的列强,它们在中国领土上“各占一方”,形象地展示了清朝末年列强瓜分中国的严重危机,表明清政府无法有效保护自己的主权和领土完整,其统治面临严重威胁,B项正确;图片更直接地揭示了清朝末年列强瓜分中国的严重危机,并非仅仅使有识之士感到刺痛,排除A项;图片中虽有日本的标志,但它只是众多外国势力之一,不能证明日本独霸中国局面的形成,排除C项;图片反映的是甲午战争后列强掀起瓜分中国狂潮的局面,此时曾国藩已经去世,排除D项。故选B项。

9.【答案】A

【解析】根据材料“戊戌变法所传播的西方政治学说和自然科学知识,将统治中国人几千年的专制思想打开了缺口”并结合所学可知,变法维新运动中,维新派创办了众多报刊,出版了不少书籍,来传播西方的政治学说和科学知识,起到了思想启蒙的作用,让更多中国人了解了西方世界,材料说明戊戌变法起到了思想启蒙的作用,A项正确。故选A项。

10.【答案】D

【解析】根据材料“先后在松江、青浦两地大败洋枪队,太平军击毙洋枪队头目美国人华尔”“义和团在廊坊阻击八国联军,毙伤多人,迫使联军退回天津”分析可知太平天国运动和义和团运动都反抗西方列强的侵略,D项正确;材料没有体现反对清朝的统治,排除A项;义和团提出“扶清灭洋”的口号,太平天国运动只有颁布《天朝田亩制度》,且材料也没有体现运动口号,排除B项;太平天国运动颁布《天朝田亩制度》,义和团运动没有提出革命纲领,且材料也没有体现革命纲领,排除C项。故选D项。

11.【答案】A

【解析】根据题干信息“《革命军》一书风行海内外,畅销一百余万册。”和所学可知,20世纪初,自《辛丑条约》签订后,民族危机加剧,清政府成为“洋人的朝廷”,资产阶级革命思想逐渐在广泛传播,说明中国民主革命思潮涌动,A项正确;材料中未涉及国际支持中国资产阶级革命和民族资产阶级具有妥协性,排除B、C项;三民主义是孙中山的思想主张,不是邹容和章太炎,排除D项。故选A项。

12.【答案】C

【解析】据材料“一向仇视革命的广西巡抚在全副武装的革命志士及新军将领的“说服”下,一跃成为新政府的领导人;而同盟会广西支部部长未能在新政府获得一官半职,”可知,武昌起义后,广西旧官僚投机革命,而革命派却未能获得一官半职,这说明辛亥革命潜伏着失败的隐患,C项正确;材料中知设计广西一省案例,未涉及清政府的领土已经四分五裂和民主共和观念深入人心,排除A、D项;辛亥革命的参与者主要是革命派,也投机进了大量旧官僚,反而暴露了革命的社会基础不够广泛,排除D项。故选C项。

13.【答案】D

【解析】根据材料“见过辛亥革命,见过二次革命,见过袁世凯称帝、张勋复辟,看来看去,就看的怀疑起来......”可知民国建立后,社会秩序仍然很混乱,表明探索民主共和道路艰难曲折,D项正确;材料体现的是鲁迅的观点,体现不出民众参政,排除A项;辛亥革命推翻了君主专制制度,排除B项;辛亥革命、二次革命、袁世凯称帝、张勋复辟不属于思想解放,排除C项。故选D项。

14.【答案】D

【解析】根据材料信息“说到新文化运动,最多提到的是所谓‘德先生’和‘赛先生’,是我们正在使用的白话文”结合所学可知,新文化运动解放了人民的思想,推动了白话文的发展,对后世影响深远,D项正确;根据材料可知,罗志田强调新文化运动倡导白话文,表述的是新文化运动的影响,材料没有提及新文化运动的背景,排除A项;1915年陈独秀创办《青年杂志》,标志着新文化运动的开始,材料信息没有提及《青年杂志》,排除B项;根据材料可知,罗志田强调新文化运动倡导白话文,表述的是新文化运动的影响,材料没有提及促进新文化运动发展的条件,排除C项。故选D项。

15.【答案】D

【解析】根据题干信息结合所学知识可知,巴黎和会上中国外交失败,1919年5月4日,北京学生在天安门前发表宣言,并举行示威游行,学生们提出“外争主权,内惩国贼”“誓死力争,还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等口号,引发了五四运动,6月5日,上海工人罢工,商人罢市,工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心由北京转移到上海。结果是北洋政府释放被捕学生,罢免曹汝霖等人的职务,中国代表没有在“巴黎和约”上签字(拒签合约),这是中国人民反帝斗争的一次重大胜利。因此从图中的信息可以归纳得出五四运动的直接目标实现,D项正确;故选D项。

16.【答案】C

【解析】根据图片“中共一大上海会址”“浙江嘉兴南湖红船”并结合所学知识,中共一大刚开始在上海召开,后受到法租界巡捕的干扰,转移到浙江嘉兴南湖的游船上进行,中共一大的召开,标志着中国共产党的诞生,所以史料见证了中国共产党的诞生,C项正确;故选C项。

17.【答案】资政新篇

【解析】根据所学知识可知,《资政新篇》是太平天国运动后期,洪仁玕提出在中国发展资本主义的方案,但是由于脱离实际,不符合中国国情,未能付诸实践。因此,题干空格处应填写:资政新篇。

18.【答案】邓世昌

【解析】根据所学知识可知,甲午中日战争中,致远舰管带邓世昌,与将士们在黄海海面与日军激战,壮烈殉国。因此,题干空格处应填写:邓世昌。

19.【答案】“三民主义”

【解析】据所学知识可知,孙中山在《民报》发刊词中,将同盟会的政治纲领阐发为“民族、民权、民生”三大主义,合称“三民主义”。三民主义成为孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

20.【答案】 二次革命

【解析】根据所学二次革命的知识可知,1913年春,准备北上组阁的宋教仁在上海火车站遇刺身亡,幕后黑手是袁世凯的亲信。同年,孙中山、黄兴等号召南方各省起来反袁,发动“二次革命”,但国民党力量涣散,很快被袁世凯镇压下去。

21.【答案】工人阶级

【解析】根据所学知识可知,1919年5月4日,北京学生在天安门前发表宣言,并举行示威游行。学生们提出“外争主权,内惩国贼”“誓死力争,还我青岛”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”等口号。要求严惩亲日派卖国贼曹汝霖、陆宗舆、章宗祥。6月5日,上海工人罢工,商人罢市,工人阶级成为五四运动的主力,运动的中心由北京转移到上海。因此,题干空格处应填写:工人阶级。

22.【答案】(1)变化:由东南沿海扩展(深入)到中国腹地;(注:如果回答:由东南沿海深入长江中下游地区则)危害:大大加深了中国的民族危机(或使中国的民族危机空前严重、或民族危机不断加深、侵犯了中国的贸易主权等都可)。

(2)战争:第二次鸦片战争;注:回答:英法联军火烧圆明园。

举措:成立总理衙门。

(3)变化:由商品输出为主转变为资本输出为主。

原因:①甲午战争前后(第二次工业革命)世界资本主义已经发展到帝国主义阶段;②甲午中日战争后允许列强在华开设工厂。

【解析】(1)变化:根据材料“近代中国开放通商口岸示意图”和所学知识可知,通商口岸从广州、厦门、福州、宁波、上海等到重庆、沙市等,体现了列强侵略范围的变化是由东南沿海扩展(深入)到中国腹地(由东南沿海深入长江中下游地区);

危害:根据所学知识可知,鸦片战争使中国开始沦为半殖民地半封建社会;甲午中日战争使中国的半殖民地化程度大大加深。因此,这种变化给中国带来的危害是大大加深了中国的民族危机(使中国的民族危机空前严重、民族危机不断加深、侵犯了中国的贸易主权等)。

(2)战争:根据材料“英法联军攻占首都,焚毁‘万园之园’的皇家园林,标志着清政府被彻底打败”和所学知识可知,英法联军攻占首都、火烧圆明园发生在第二次鸦片战争中,标志着清政府被彻底打败;

举措:根据材料“清政府也终于认识到俄、英、法、美等国势力强于清朝,而后成立总理衙门,以同等国家身份对待这些国家”可知,清政府在外交上的举措是成立总理衙门。

(3)变化:根据材料“允许日本在通商口岸开设工厂等”和所学知识可知,甲午战争前后,列强对中国经济侵略形式的变化是由商品输出为主转变为资本输出为主;

原因:根据材料“甲午战争前后,世界资本主义已经发展到帝国主义阶段,对中国的侵略也从以商品输出为主要形式转变到以资本输出为主要形式”“允许日本在通商口岸开设工厂等”可知,列强对中国经济侵略形式变化的原因是甲午战争前后(第二次工业革命)世界资本主义已经发展到帝国主义阶段;甲午中日战争后允许列强在华开设工厂。

23.【答案】(1)人物:李鸿章。特点:以自救为目的;涉及多个领域;兼具经济改革与社会变革的双重性。

(2)原因:依靠没有实权的皇帝;封建顽固势力强大。影响:在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(3)原因:清政府与列强签订了《辛丑条约》,清政府完全沦为了帝国主义统治中国的工具;民族危机空前加剧。指导思想:三民主义(或民族、民权、民生三大主义)。

【解析】(1)人物:观察图片结合所学知识可知,图中人物是李鸿章。特点:根据材料信息“洋务运动是在清政府内忧外患、封建统治岌岌可危的情况下不得不采取的一场‘自救运动’”,可得出洋务运动的特点是:以自救为目的;根据“在军事工业、民用工业、近代海军及教育文化等方面取得一些成就”,可得出洋务运动的特点是:涉及多个领域;根据“是近代中国进行的第一次经济改革运动,也是近代中国第一次社会变革”,可得出洋务运动的特点是:兼具经济改革与社会变革的双重性。

(2)原因:根据材料信息“他们依靠的始终是光绪所代表的皇权。然而,实际上光绪手中并无实权”,可得出戊戌变法失败的原因是:依靠没有实权的皇帝;根据“慈禧太后才是真正的皇权的代表”,结合所学戊戌政变的知识可知,戊戌变法失败的原因是:封建顽固势力强大。影响:根据所学知识可知,戊戌变法虽然失败了,但在思想文化方面产生了广泛而持久的影响。

(3)原因:根据材料时间信息“1901年”,结合所学知识可知,1901年,清政府与列强签订了《辛丑条约》,清政府完全沦为了帝国主义统治中国的工具,民族危机空前加剧。指导思想:根据所学知识可知,三民主义(或民族、民权、民生三大主义)是孙中山领导资产阶级革命的指导思想。

24.【答案】(1)表现:资产阶级革命思想得到迅速传播;革命团体纷纷成立。共同点:号召人们推翻清政府的统治,建立民主共和制度。

(2)重大意义:是新文化运动兴起的标志。原因:中华民族危机严重,内忧外患;北洋军阀统治下政治局面十分混乱;陈独秀认为东西方文明是两个极端,不相容;当时西方文明处于世界领先地位等。

(3)是指:彻底地反对帝国主义和封建主义。

(4)判断:A错误;B正确

(5)事件:中共一大的召开(中国共产党的诞生)。说明:中国共产党的诞生,是中国历史上开辟地的大事变;自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。

【解析】(1)表现:根据任务一材料“20世纪初,国内革命情绪日趋高涨,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》等著作。各种革命团体如光复会、兴中会也纷纷成立。”概括得出,20世纪初国内革命情绪高涨的表现是:资产阶级革命思想得到迅速传播,革命团体纷纷成立。

共同点:根据所学知识可知,《辛丑条约》签订后,国内革命情绪日趋高涨,资产阶级革命思想得到迅速传播,出现了章炳麟的《驳康有为论革命书》、邹容的《革命军》、陈天华的《猛回头》和《警世钟》等宣传民族民主革命的著作。这些著作号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度。故章炳麟、邹容等人思想的共同点是:号召人们起来推翻清政府的统治,建立民主共和制度。

(2)意义:根据任务二材料图片以及文字“从1915年《青年杂志》创刊开始,陈独秀认为,(东洋文明) ……名为‘近世’,其实犹古之遗也……”并结合所学知识可知,1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》,并在创刊号号上发表《敬告青年》一文,正式吹响了新文化运动的号角。故《青年杂志》的创刊重大意义是:是新文化运动兴起的标志。

原因:根据任务二材料“陈独秀认为, (东洋文明)……名为‘近世’,其实犹古之遗也。可称曰‘近世文明’者……即西洋文明也……新文化的主张者们大都认为……东西方文明是不相融的……后者是‘世界的’‘科学的’,”结合所学知识可知,新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中。故陈独秀主张“非走西方文明的路不可”的原因是:中华民族危机严重,内忧外患;北洋军阀统治下政治局面十分混乱;陈独秀认为东西方文明是两个极端,不相容;当时西方文明处于世界领先地位等。

(3)是指:根据任务三材料“五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。”得出,材料中的“辛亥革命不曾有的姿态”,这种姿态是指彻底地反对帝国主义和封建主义。

(4)判断:根据任务三材料“五四运动的伟大历史意义,在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,这就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底地不妥协地反对封建主义。”结合所学知识可知,辛亥革命没有完成反帝反封建的任务;五四运动是一场彻底地反对帝国主义和封建主义爱国运动;故A表述错误。根据任务三材料“在五四运动中,青年学生亲眼看到工人阶级表现出来的伟大力量。一些具有初步共产主义思想的知识分子开始‘往民间去’,到工人中去开办学校、组织工会,这些人后来成为中国共产党的早期骨干。”结合所学可知,五四运动为中国共产党的诞生奠定了阶级基础;故B表述正确。

(5)事件:根据所学知识可知,1921年7月,中国共产党第一次全国代表大会在上海秘密召开,会议期间,因受法租界巡捕的干扰,遂转移到浙江嘉兴南湖的一艘游船上,继续进行,最终完成会议议程。中共一大召开标志中国共产党诞生。因此“从上海望志路到南湖的红船”指的是中共一大的召开,中国共产党成立。

说明:根据所学知识可知,中国共产党的诞生,是中国历史上开天辟地的大事变;自从有了中国共产党,中国革命的面貌就焕然一新了。中国共产党诞生,是适应近代以来中国社会进步和革命发展的客观需要,是近代历史选择的必然结果。所以说中国共产党的诞生“锻造出一个民族驶向复兴彼岸的航迹”。

同课章节目录