第五单元20以内的进位加法(大单元设计)青岛版六三学制一年级上册数学2024(表格式)

文档属性

| 名称 | 第五单元20以内的进位加法(大单元设计)青岛版六三学制一年级上册数学2024(表格式) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 青岛版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-01-31 16:21:34 | ||

图片预览

文档简介

20以内的进位加法

大单元教学设计

一、单元基本信息

单元名称 20以内的进位加法 学科 数学

课程类型 国家课程 单元总课时 6课时

设计时间 2024.10 实施对象 一年级

班级人数 设计者 一年级团队

二、单元背景分析

(一)课标分析

1.课标摘录

(一)课标摘录

本单元属于第一学段数与代数领域中的数与运算主题,在《义务教育数学课程标准》(2022年版)中有以下叙述:

1.学段目标

经历简单的数的抽象过程,认识万以内的数,能进行简单的整数四则运算,形成初步的数感、符号意识和运算能力。

能在教师指导下,从日常生活中提出简单的数学问题,尝试运用所学的知识和方法解决问题。在解决问题的过程中,感悟分析问题和解决问题的基本方法。

对身边与数学有关的事务有好奇心,能参与数学学习活动。在他人帮助下,尝试克服困难,感受数学活动中的成功。

在一年级第一学期的入学适应期,利用生活经验和幼儿园相关活动经验,通过具体形象、生动活泼的活动方式学习简单的数学内容。

2.课程内容

(1)内容要求:

在具体情境中,了解四则运算的意义。探索加法的算理与算法,会整数加法。在解决生活情境问题的过程中,体会数和运算的意义,形成初步的符号意识、数感、运算能力和推理意识。

(2)学业要求:

能熟练口算20以内数的加法,形成初步的运算能力。

(3)教学提示:

数的运算教学应让学生感知数的加减运算要在相同数位上进行,体会简单的推理过程。引导学生通过具体操作活动,利用对应的方法理解加法的意义。在教学活动中,始终关注学生运算能力和推理意识的形成与发展。

2.课标分析

1.课标解读:学什么、学到什么程度、怎么学。

学什么 “探索加法的算理与算法,会整数加法”具体是指:借助学具操作,探索20以内的进位加法计算方法,明确算理。在解决问题的过程中,进一步知道加法的含义,会用多种方法口算20以内的进位加法。

学到什么程度 “能熟练口算20以内数的加法,形成初步的运算能力”具体是指:能提出并解决用加法计算的简单的实际问题,会用“点数法”、“把9看作10再减1”、“凑十法”等多种方法准确地、熟练地口算20以内的进位加法。

怎么学 1. 在解决问题的过程中,借助直观的学具操作,引导学生通过摆一摆、说一说等活动,探索并总结出口算方法。 2. 在简单熟悉的生活情境中,通过教师的引导,交流与分析、倾听与表达,明确算理、掌握算法,能根据实际情况选择喜欢的方法口算。

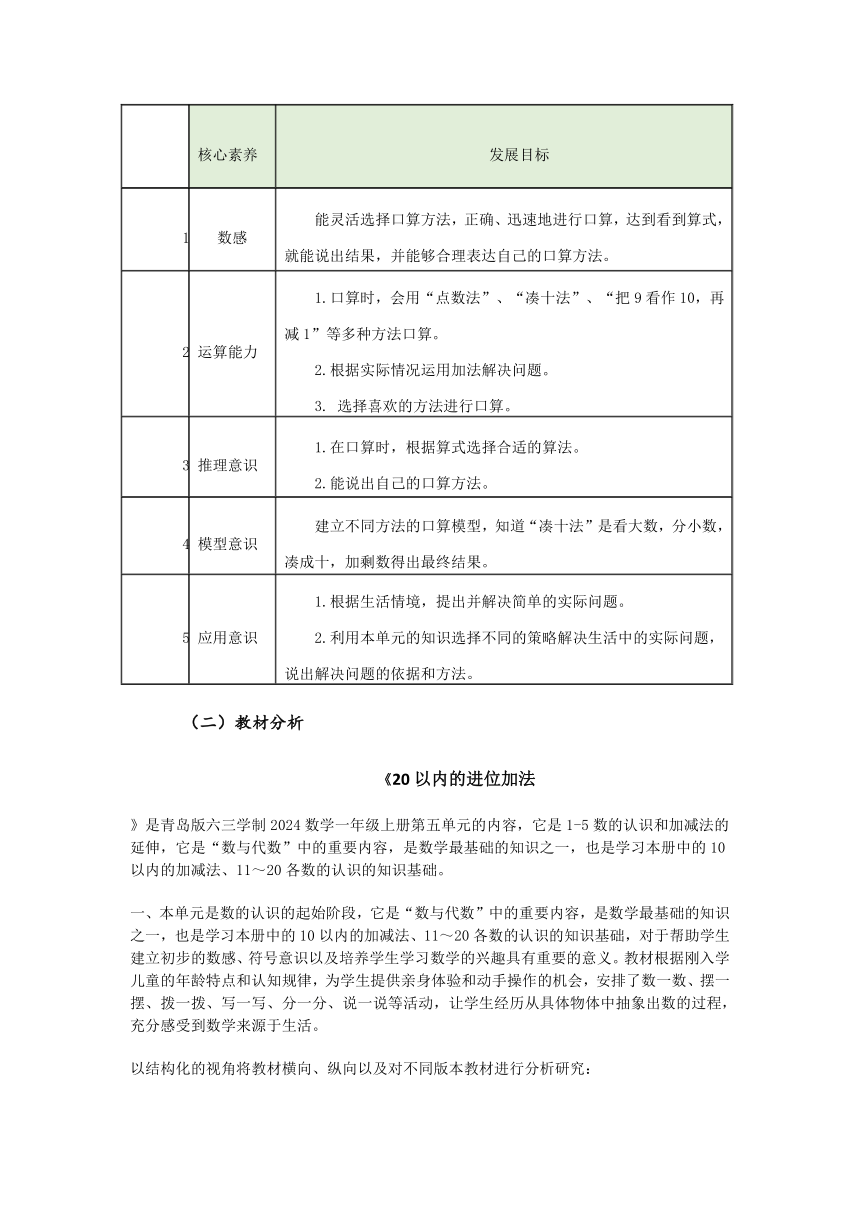

2.从课标分析可以看出,本单元要落实的核心素养是:数感、运算能力、推理意识、模型意识和应用意识。

核心素养 发展目标

1 数感 能灵活选择口算方法,正确、迅速地进行口算,达到看到算式,就能说出结果,并能够合理表达自己的口算方法。

2 运算能力 1.口算时,会用“点数法”、“凑十法”、“把9看作10,再减1”等多种方法口算。 2.根据实际情况运用加法解决问题。 3. 选择喜欢的方法进行口算。

3 推理意识 1.在口算时,根据算式选择合适的算法。 2.能说出自己的口算方法。

4 模型意识 建立不同方法的口算模型,知道“凑十法”是看大数,分小数,凑成十,加剩数得出最终结果。

5 应用意识 1.根据生活情境,提出并解决简单的实际问题。 2.利用本单元的知识选择不同的策略解决生活中的实际问题,说出解决问题的依据和方法。

(二)教材分析

《20以内的进位加法

》是青岛版六三学制2024数学一年级上册第五单元的内容,它是1-5数的认识和加减法的延伸,它是“数与代数”中的重要内容,是数学最基础的知识之一,也是学习本册中的10以内的加减法、11~20各数的认识的知识基础。

一、本单元是数的认识的起始阶段,它是“数与代数”中的重要内容,是数学最基础的知识之一,也是学习本册中的10以内的加减法、11~20各数的认识的知识基础,对于帮助学生建立初步的数感、符号意识以及培养学生学习数学的兴趣具有重要的意义。教材根据刚入学儿童的年龄特点和认知规律,为学生提供亲身体验和动手操作的机会,安排了数一数、摆一摆、拨一拨、写一写、分一分、说一说等活动,让学生经历从具体物体中抽象出数的过程,充分感受到数学来源于生活。

以结构化的视角将教材横向、纵向以及对不同版本教材进行分析研究:

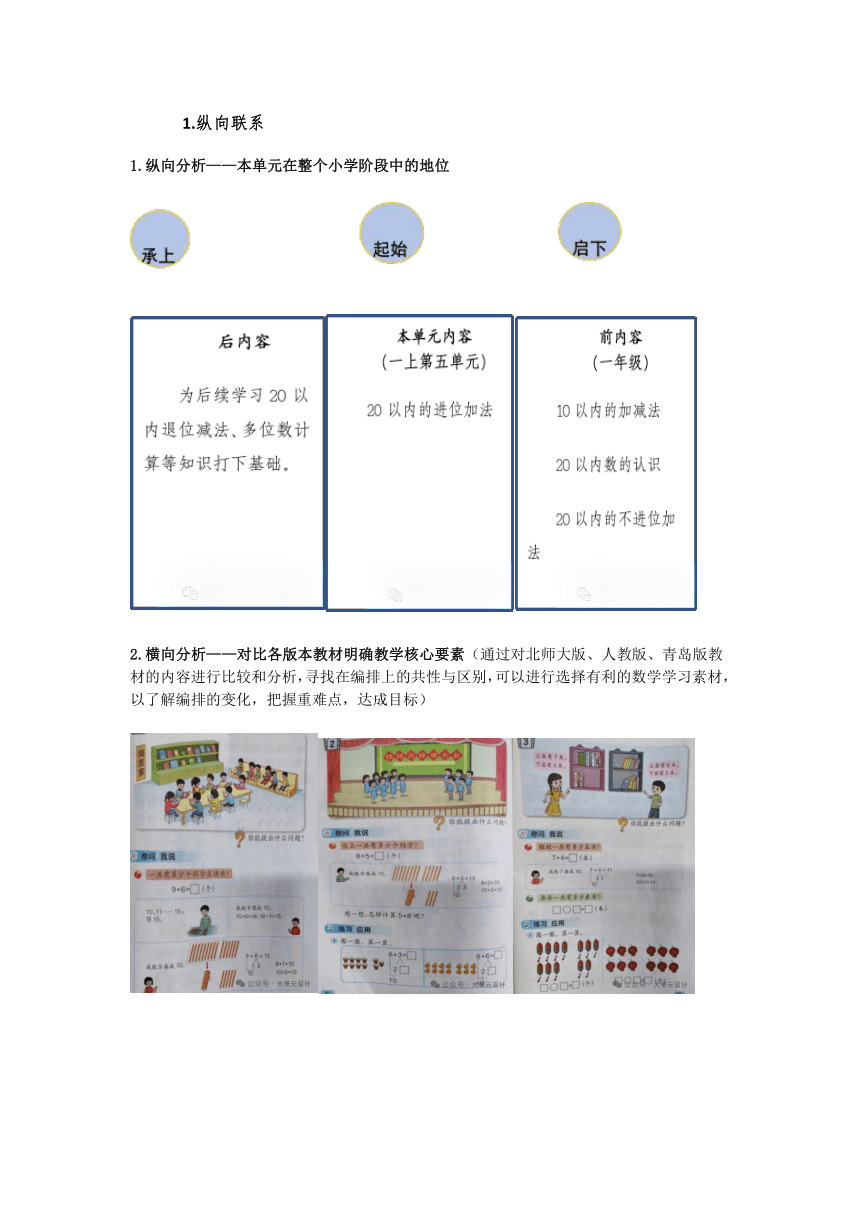

1.纵向联系

1.纵向分析——本单元在整个小学阶段中的地位

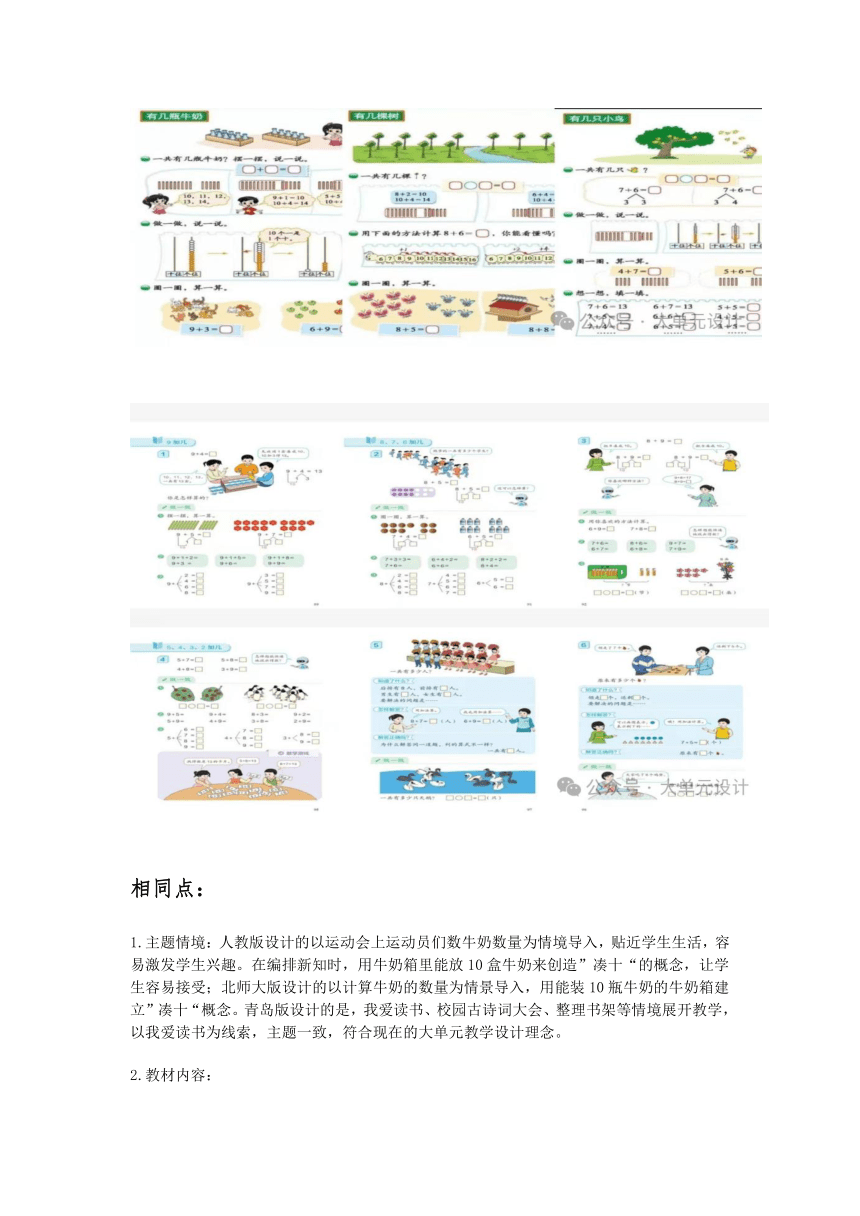

2.横向分析——对比各版本教材明确教学核心要素(通过对北师大版、人教版、青岛版教材的内容进行比较和分析,寻找在编排上的共性与区别,可以进行选择有利的数学学习素材,以了解编排的变化,把握重难点,达成目标)

相同点:

1.主题情境:人教版设计的以运动会上运动员们数牛奶数量为情境导入,贴近学生生活,容易激发学生兴趣。在编排新知时,用牛奶箱里能放10盒牛奶来创造”凑十“的概念,让学生容易接受;北师大版设计的以计算牛奶的数量为情景导入,用能装10瓶牛奶的牛奶箱建立”凑十“概念。青岛版设计的是,我爱读书、校园古诗词大会、整理书架等情境展开教学,以我爱读书为线索,主题一致,符合现在的大单元教学设计理念。

2.教材内容:

①重点一致,都放在引导学生利用“凑十法”的思路、方法知识解决新知识,明确算理、掌握算法。

②都是注重在解决问题的过程中,可以运用不同的策略、方法解决。提高应用意识。

不同点:

1.学习策略:不同版本的教材都是从生活情境引入,单元内容结构基本一致。但青岛版注重学生的实践活动体验,在比较各种方法的基础上总结出凑十法的简便性,更符合的学生的认知基础,更易于接受,建议采用。

2.学习内容安排:20以内进位加法计算教学主要包括3部分内容,第一部分9加几的教学,第二、三部分略显不同,北师版和青岛版都把8加几作为单独的教学内容,7、6、5加几合为一起教学,苏教版则把8、7加几合为一课时,6、5、4加几合为一课时,人教版则是把8、7、6合为一课时,5、4、3、2为一课时。不管是9加几、8加几、7、6、5加几……的学习都要经历写出算式——探究算法——寻找规律——快速口答的过程,学习内容具有相同的“过程结构”,算法上也具备一些相同的“方法结构”,都存在类同的“横向”和“纵向”的规律。

通过对比发现:不同教材的编排都注重利用模型,让学生在不同的操作活动中,从不同角度理解和掌握“凑十”的计算方法,体会进位加法的算理。每种教材至少呈现3种及以上的学习活动,摆一摆、说一说和圈一圈的学习活动是最基本的,在每种教材中都有。

本单元知识脉络清晰、板块明显,以“小小运动会”为主题情境,在每课时的教学中教材都呈现“凑十”法,不管是9加几、8加几、7、6、5加几……的学习都要经历写出算式——探究算法——寻找规律——快速口答的过程,学习内容具有相同的“过程结构”,算法上也具备一些相同的“方法结构”,都存在类同的“横向”和“纵向”的规律。

基于以上分析,整体上看,本单元非常注重情境的连贯性和整体性、知识探索的系统性和递进性、思维训练的启发性和层次性,符合大单元教学设计理念。

(三)学情分析

关于《6-10的认识和加、减法》,学生的起点在哪里?学习难点在哪里?还需提升什么? 为了准确了解学生的认知基础,我们以“表 1,表 2”为载体,通过问卷调查的 形式对一年级的部分学生进行了单元前测。

1.单元前测

表 1《6-10的认识和加、减法》单元前测掌握水平表现性评价框架

水平层次 具体描述 赋分

水平 1 熟练地数出6-10各数,会读、写这些数,掌握10以内各数的组成。 1

水平 2 掌握6-10各数的顺序,会比较它们的大小,能够描述物体的顺序与位置。 2

水平 3 理解6-10的加减法与5以内的加减法意义相同,理解6-10的加减法计算的算理,但不能用语言进行具体描述算理。 3

水平 4 理解6-10的加减法与5以内的加减法意义相同,理解10以内连加、连减和加减混合算式的运算顺序,掌握10以内的加减法算理。 4

前测题目 具体任务 设计意图 对应的水平层次

1.小明吃了8个水饺,盘子里还剩2个水饺,一共有几个水饺? 思考:计算时,你是怎样得出结果的? 任务一:请举例 说明你的想法 。 了 解 学 生 对 于数的意义理解。 水平 1

2.计算: 9+3 9+4 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务二: 10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 1、2

3.计算: 8+3 8+4 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务三:10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 2、 3、4

4.计算: 7+5 6+6 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务四:10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 2、 3、4

表 2《20以内的进位加法》单元前测任务设计及设计意图

前测数据分析

项目 水平 1 水平 2 水平 3 水平 4

人数 22 14 6 3

百分率 48.89% 31.11% 13.33% 6.67%

综合分析

原有认知和学习能力 学生已经学习了10以内的加减法、20以内数的认识、20以内的不进位加法的基础上学习的。学生已具备了在新的情境中通过点数和接着数的方法解决问题的能力,掌握了“10加几”的计算方法,但不具有要求的用“凑十法”解决问题和从生活中发现问题、提出问题的能力。

本单元新知 1.结合具体情境进一步理解加法的含义,掌握20以内的进位加法的口算方法,并能正确地口算。 2.经历探索20以内的进位加法计算方法的过程,通过观察、操作、比较、分析和交流等活动,培养学生的思考能力,初步体会抽象、概括、推理的方法;在不同算法的交流中,感受算法多样化,初步培养思维的敏捷性、灵活性。 3. 能利用所学知识,提出并解决简单的实际问题,了解同一个问题可以用不同的方法解决,感受数学与生活的联系,体验学数学、用数学的乐趣。

单元前测 表 1 和表 2

前测结果 分析 通过观察统计结果,我们发现在认识数字和加减方面,有48.89%学生能够会认会读会写10以内各数并且知道数的组成,有31.11%能够计算出9加几以内数的大小。有13.33%能够计算出8加几,但对太理解算理;6.67%理解7加几和6加几,但不能用语言表述其过程:总体来看,大部学生可以利用原有知识基础迁学习奠定了坚实基础。

学习障碍点 学生对于20以内加法算理不理解,部分学生能正确计算,但对于为什么这样计算说不清楚,说明学生的思维的有序性有欠缺,语言表达力不足。由于学生年龄小、活泼好动,注意力易分散,学生主要以形象思维为主,在教学中,要创设贴近学生生活、学生感兴趣的教学情境,激发学生的学习兴趣。

突破障碍点的方式方法 复习加法10以内加减法的知识,利用知识的迁移,理解10以内的加减法。在探究20以算理时借助数形结合方式理解加减法的意义,进一步理解20以内加法的算理,掌握20以内加减法的计算方法。在帮助学生明确算理、激发兴趣上可以利用多种方式激发学生的参与兴趣,形成一个大的学习氛围,让学生动起来,主动参与获取知识的过程,从而理解算理,学会方法。

三、单元组织中心

单元大概念:

通过课程分析、核心素养、教材分析等一系列的研究分析,我们得出本单元的大概念:计数单位的累加。

单元大任务:

基本问题 子问题

怎样计算“9加几”及相应的“几加9”的进位加法? 1.怎样用点数法计算9加几? 2.怎样用把9看作10再减1的方法计算9加几? 3.怎样用凑十法计算9加几? 4.怎样计算几加9,你有什么发现?

怎样计算“8加几”及相应的“几加8”的进位加法? 1.怎样计算8加几? 2.比较不同的计算方法,说一说哪种最便捷? 3.举例说一说什么是凑十法?

1.怎样计算“7加几”及相应的“几加7”的进位加法? 2.怎样计算“6加几”及相应的“几加6”的进位加法? 1.怎样计算7加几? 2. 怎样计算6加几?

四、单元目标

综合考虑以上课标分析、教材分析、学情调研的结果,确定本单元的目标为:

1.结合具体情境进一步理解加法的含义,掌握20以内的进位加法的口算方法,并能正确地口算。

2.经历探索20以内的进位加法计算方法的过程,通过观察、操作、比较、分析和交流等活动,培养学生的思考能力,初步体会抽象、概括、推理的方法;在不同算法的交流中,感受算法多样化,初步培养思维的敏捷性、灵活性。

3. 能利用所学知识,提出并解决简单的实际问题,了解同一个问题可以用不同的方法解决,感受数学与生活的联系,体验学数学、用数学的乐趣。

五、单元评价

基本问题 子问题 评价任务

怎样计算“9加几”及相应的“几加9”的进位加法? 1.怎样用点数法计算9加几? 2.怎样用把9看作10再减1的方法计算9加几? 3.怎样用凑十法计算9加几? 4.怎样计算几加9,你有什么发现? 1.借助学具,用多种方法计算9加几。 2.能说出口算过程,总结出口算方法。

怎样计算“8加几”及相应的“几加8”的进位加法? 1.怎样计算8加几? 2.比较不同的计算方法,说一说哪种最便捷? 3.举例说一说什么是凑十法? 1.用多种方法计算8加几。 2.能说出口算过程,总结出口算方法。

1.怎样计算“7加几”及相应的“几加7”的进位加法? 2.怎样计算“6加几”及相应的“几加6”的进位加法? 1.怎样计算7加几? 2. 怎样计算6加几? 1.用多种方法计算7加几、6加几的进位加法。 2.说出口算过程,总结出口算方法。

过程性评价

基本问题 自主评价学习目标 表现程度 单元起始课 探究课1 探究课2 探究课3 单元整理课

☆☆ ☆

制定运动会方案 ①根据情境制定出运动会方案,根据方案提出符合实际需求的问题。 能 不太确定 不能

②阅读学习标准,明确学习方向,完成自评清晰本单元的学习结果。 能 不太确定 不能

③在方案制定过程中,通过自主学习,合作交流,能规划出单元学习路径图。 能 不太确定 不能

9加几 ①能借助学具用多种方法口算9加几的进位加法; 能 不太确定 不能

②能说出口算的依据,总结出口算方法; 能 不太确定 不能

8加几 ①能用多种方法口算8加几的进位加法; 会 不太确定 不会

②能用多种方法口算8加几; 能 不太确定 不能

③能说出口算的依据,总结出口算方法; 能 不太确定 不能

7加几 6加几 ①能用多种方法口算7加几、6加几的进位加法; 知道 不太确定 不知道

②能说出口算的依据,总结出口算方法。 能 不太确定 不能

大单元教学设计

一、单元基本信息

单元名称 20以内的进位加法 学科 数学

课程类型 国家课程 单元总课时 6课时

设计时间 2024.10 实施对象 一年级

班级人数 设计者 一年级团队

二、单元背景分析

(一)课标分析

1.课标摘录

(一)课标摘录

本单元属于第一学段数与代数领域中的数与运算主题,在《义务教育数学课程标准》(2022年版)中有以下叙述:

1.学段目标

经历简单的数的抽象过程,认识万以内的数,能进行简单的整数四则运算,形成初步的数感、符号意识和运算能力。

能在教师指导下,从日常生活中提出简单的数学问题,尝试运用所学的知识和方法解决问题。在解决问题的过程中,感悟分析问题和解决问题的基本方法。

对身边与数学有关的事务有好奇心,能参与数学学习活动。在他人帮助下,尝试克服困难,感受数学活动中的成功。

在一年级第一学期的入学适应期,利用生活经验和幼儿园相关活动经验,通过具体形象、生动活泼的活动方式学习简单的数学内容。

2.课程内容

(1)内容要求:

在具体情境中,了解四则运算的意义。探索加法的算理与算法,会整数加法。在解决生活情境问题的过程中,体会数和运算的意义,形成初步的符号意识、数感、运算能力和推理意识。

(2)学业要求:

能熟练口算20以内数的加法,形成初步的运算能力。

(3)教学提示:

数的运算教学应让学生感知数的加减运算要在相同数位上进行,体会简单的推理过程。引导学生通过具体操作活动,利用对应的方法理解加法的意义。在教学活动中,始终关注学生运算能力和推理意识的形成与发展。

2.课标分析

1.课标解读:学什么、学到什么程度、怎么学。

学什么 “探索加法的算理与算法,会整数加法”具体是指:借助学具操作,探索20以内的进位加法计算方法,明确算理。在解决问题的过程中,进一步知道加法的含义,会用多种方法口算20以内的进位加法。

学到什么程度 “能熟练口算20以内数的加法,形成初步的运算能力”具体是指:能提出并解决用加法计算的简单的实际问题,会用“点数法”、“把9看作10再减1”、“凑十法”等多种方法准确地、熟练地口算20以内的进位加法。

怎么学 1. 在解决问题的过程中,借助直观的学具操作,引导学生通过摆一摆、说一说等活动,探索并总结出口算方法。 2. 在简单熟悉的生活情境中,通过教师的引导,交流与分析、倾听与表达,明确算理、掌握算法,能根据实际情况选择喜欢的方法口算。

2.从课标分析可以看出,本单元要落实的核心素养是:数感、运算能力、推理意识、模型意识和应用意识。

核心素养 发展目标

1 数感 能灵活选择口算方法,正确、迅速地进行口算,达到看到算式,就能说出结果,并能够合理表达自己的口算方法。

2 运算能力 1.口算时,会用“点数法”、“凑十法”、“把9看作10,再减1”等多种方法口算。 2.根据实际情况运用加法解决问题。 3. 选择喜欢的方法进行口算。

3 推理意识 1.在口算时,根据算式选择合适的算法。 2.能说出自己的口算方法。

4 模型意识 建立不同方法的口算模型,知道“凑十法”是看大数,分小数,凑成十,加剩数得出最终结果。

5 应用意识 1.根据生活情境,提出并解决简单的实际问题。 2.利用本单元的知识选择不同的策略解决生活中的实际问题,说出解决问题的依据和方法。

(二)教材分析

《20以内的进位加法

》是青岛版六三学制2024数学一年级上册第五单元的内容,它是1-5数的认识和加减法的延伸,它是“数与代数”中的重要内容,是数学最基础的知识之一,也是学习本册中的10以内的加减法、11~20各数的认识的知识基础。

一、本单元是数的认识的起始阶段,它是“数与代数”中的重要内容,是数学最基础的知识之一,也是学习本册中的10以内的加减法、11~20各数的认识的知识基础,对于帮助学生建立初步的数感、符号意识以及培养学生学习数学的兴趣具有重要的意义。教材根据刚入学儿童的年龄特点和认知规律,为学生提供亲身体验和动手操作的机会,安排了数一数、摆一摆、拨一拨、写一写、分一分、说一说等活动,让学生经历从具体物体中抽象出数的过程,充分感受到数学来源于生活。

以结构化的视角将教材横向、纵向以及对不同版本教材进行分析研究:

1.纵向联系

1.纵向分析——本单元在整个小学阶段中的地位

2.横向分析——对比各版本教材明确教学核心要素(通过对北师大版、人教版、青岛版教材的内容进行比较和分析,寻找在编排上的共性与区别,可以进行选择有利的数学学习素材,以了解编排的变化,把握重难点,达成目标)

相同点:

1.主题情境:人教版设计的以运动会上运动员们数牛奶数量为情境导入,贴近学生生活,容易激发学生兴趣。在编排新知时,用牛奶箱里能放10盒牛奶来创造”凑十“的概念,让学生容易接受;北师大版设计的以计算牛奶的数量为情景导入,用能装10瓶牛奶的牛奶箱建立”凑十“概念。青岛版设计的是,我爱读书、校园古诗词大会、整理书架等情境展开教学,以我爱读书为线索,主题一致,符合现在的大单元教学设计理念。

2.教材内容:

①重点一致,都放在引导学生利用“凑十法”的思路、方法知识解决新知识,明确算理、掌握算法。

②都是注重在解决问题的过程中,可以运用不同的策略、方法解决。提高应用意识。

不同点:

1.学习策略:不同版本的教材都是从生活情境引入,单元内容结构基本一致。但青岛版注重学生的实践活动体验,在比较各种方法的基础上总结出凑十法的简便性,更符合的学生的认知基础,更易于接受,建议采用。

2.学习内容安排:20以内进位加法计算教学主要包括3部分内容,第一部分9加几的教学,第二、三部分略显不同,北师版和青岛版都把8加几作为单独的教学内容,7、6、5加几合为一起教学,苏教版则把8、7加几合为一课时,6、5、4加几合为一课时,人教版则是把8、7、6合为一课时,5、4、3、2为一课时。不管是9加几、8加几、7、6、5加几……的学习都要经历写出算式——探究算法——寻找规律——快速口答的过程,学习内容具有相同的“过程结构”,算法上也具备一些相同的“方法结构”,都存在类同的“横向”和“纵向”的规律。

通过对比发现:不同教材的编排都注重利用模型,让学生在不同的操作活动中,从不同角度理解和掌握“凑十”的计算方法,体会进位加法的算理。每种教材至少呈现3种及以上的学习活动,摆一摆、说一说和圈一圈的学习活动是最基本的,在每种教材中都有。

本单元知识脉络清晰、板块明显,以“小小运动会”为主题情境,在每课时的教学中教材都呈现“凑十”法,不管是9加几、8加几、7、6、5加几……的学习都要经历写出算式——探究算法——寻找规律——快速口答的过程,学习内容具有相同的“过程结构”,算法上也具备一些相同的“方法结构”,都存在类同的“横向”和“纵向”的规律。

基于以上分析,整体上看,本单元非常注重情境的连贯性和整体性、知识探索的系统性和递进性、思维训练的启发性和层次性,符合大单元教学设计理念。

(三)学情分析

关于《6-10的认识和加、减法》,学生的起点在哪里?学习难点在哪里?还需提升什么? 为了准确了解学生的认知基础,我们以“表 1,表 2”为载体,通过问卷调查的 形式对一年级的部分学生进行了单元前测。

1.单元前测

表 1《6-10的认识和加、减法》单元前测掌握水平表现性评价框架

水平层次 具体描述 赋分

水平 1 熟练地数出6-10各数,会读、写这些数,掌握10以内各数的组成。 1

水平 2 掌握6-10各数的顺序,会比较它们的大小,能够描述物体的顺序与位置。 2

水平 3 理解6-10的加减法与5以内的加减法意义相同,理解6-10的加减法计算的算理,但不能用语言进行具体描述算理。 3

水平 4 理解6-10的加减法与5以内的加减法意义相同,理解10以内连加、连减和加减混合算式的运算顺序,掌握10以内的加减法算理。 4

前测题目 具体任务 设计意图 对应的水平层次

1.小明吃了8个水饺,盘子里还剩2个水饺,一共有几个水饺? 思考:计算时,你是怎样得出结果的? 任务一:请举例 说明你的想法 。 了 解 学 生 对 于数的意义理解。 水平 1

2.计算: 9+3 9+4 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务二: 10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 1、2

3.计算: 8+3 8+4 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务三:10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 2、 3、4

4.计算: 7+5 6+6 思考:10以内的加法是怎么计算的?20以内的不进位加法是怎么计算的? 任务四:10以内的加法是怎么计算的,20以内的不进位加法是怎么计算的。 对计算方法的理解 水平 2、 3、4

表 2《20以内的进位加法》单元前测任务设计及设计意图

前测数据分析

项目 水平 1 水平 2 水平 3 水平 4

人数 22 14 6 3

百分率 48.89% 31.11% 13.33% 6.67%

综合分析

原有认知和学习能力 学生已经学习了10以内的加减法、20以内数的认识、20以内的不进位加法的基础上学习的。学生已具备了在新的情境中通过点数和接着数的方法解决问题的能力,掌握了“10加几”的计算方法,但不具有要求的用“凑十法”解决问题和从生活中发现问题、提出问题的能力。

本单元新知 1.结合具体情境进一步理解加法的含义,掌握20以内的进位加法的口算方法,并能正确地口算。 2.经历探索20以内的进位加法计算方法的过程,通过观察、操作、比较、分析和交流等活动,培养学生的思考能力,初步体会抽象、概括、推理的方法;在不同算法的交流中,感受算法多样化,初步培养思维的敏捷性、灵活性。 3. 能利用所学知识,提出并解决简单的实际问题,了解同一个问题可以用不同的方法解决,感受数学与生活的联系,体验学数学、用数学的乐趣。

单元前测 表 1 和表 2

前测结果 分析 通过观察统计结果,我们发现在认识数字和加减方面,有48.89%学生能够会认会读会写10以内各数并且知道数的组成,有31.11%能够计算出9加几以内数的大小。有13.33%能够计算出8加几,但对太理解算理;6.67%理解7加几和6加几,但不能用语言表述其过程:总体来看,大部学生可以利用原有知识基础迁学习奠定了坚实基础。

学习障碍点 学生对于20以内加法算理不理解,部分学生能正确计算,但对于为什么这样计算说不清楚,说明学生的思维的有序性有欠缺,语言表达力不足。由于学生年龄小、活泼好动,注意力易分散,学生主要以形象思维为主,在教学中,要创设贴近学生生活、学生感兴趣的教学情境,激发学生的学习兴趣。

突破障碍点的方式方法 复习加法10以内加减法的知识,利用知识的迁移,理解10以内的加减法。在探究20以算理时借助数形结合方式理解加减法的意义,进一步理解20以内加法的算理,掌握20以内加减法的计算方法。在帮助学生明确算理、激发兴趣上可以利用多种方式激发学生的参与兴趣,形成一个大的学习氛围,让学生动起来,主动参与获取知识的过程,从而理解算理,学会方法。

三、单元组织中心

单元大概念:

通过课程分析、核心素养、教材分析等一系列的研究分析,我们得出本单元的大概念:计数单位的累加。

单元大任务:

基本问题 子问题

怎样计算“9加几”及相应的“几加9”的进位加法? 1.怎样用点数法计算9加几? 2.怎样用把9看作10再减1的方法计算9加几? 3.怎样用凑十法计算9加几? 4.怎样计算几加9,你有什么发现?

怎样计算“8加几”及相应的“几加8”的进位加法? 1.怎样计算8加几? 2.比较不同的计算方法,说一说哪种最便捷? 3.举例说一说什么是凑十法?

1.怎样计算“7加几”及相应的“几加7”的进位加法? 2.怎样计算“6加几”及相应的“几加6”的进位加法? 1.怎样计算7加几? 2. 怎样计算6加几?

四、单元目标

综合考虑以上课标分析、教材分析、学情调研的结果,确定本单元的目标为:

1.结合具体情境进一步理解加法的含义,掌握20以内的进位加法的口算方法,并能正确地口算。

2.经历探索20以内的进位加法计算方法的过程,通过观察、操作、比较、分析和交流等活动,培养学生的思考能力,初步体会抽象、概括、推理的方法;在不同算法的交流中,感受算法多样化,初步培养思维的敏捷性、灵活性。

3. 能利用所学知识,提出并解决简单的实际问题,了解同一个问题可以用不同的方法解决,感受数学与生活的联系,体验学数学、用数学的乐趣。

五、单元评价

基本问题 子问题 评价任务

怎样计算“9加几”及相应的“几加9”的进位加法? 1.怎样用点数法计算9加几? 2.怎样用把9看作10再减1的方法计算9加几? 3.怎样用凑十法计算9加几? 4.怎样计算几加9,你有什么发现? 1.借助学具,用多种方法计算9加几。 2.能说出口算过程,总结出口算方法。

怎样计算“8加几”及相应的“几加8”的进位加法? 1.怎样计算8加几? 2.比较不同的计算方法,说一说哪种最便捷? 3.举例说一说什么是凑十法? 1.用多种方法计算8加几。 2.能说出口算过程,总结出口算方法。

1.怎样计算“7加几”及相应的“几加7”的进位加法? 2.怎样计算“6加几”及相应的“几加6”的进位加法? 1.怎样计算7加几? 2. 怎样计算6加几? 1.用多种方法计算7加几、6加几的进位加法。 2.说出口算过程,总结出口算方法。

过程性评价

基本问题 自主评价学习目标 表现程度 单元起始课 探究课1 探究课2 探究课3 单元整理课

☆☆ ☆

制定运动会方案 ①根据情境制定出运动会方案,根据方案提出符合实际需求的问题。 能 不太确定 不能

②阅读学习标准,明确学习方向,完成自评清晰本单元的学习结果。 能 不太确定 不能

③在方案制定过程中,通过自主学习,合作交流,能规划出单元学习路径图。 能 不太确定 不能

9加几 ①能借助学具用多种方法口算9加几的进位加法; 能 不太确定 不能

②能说出口算的依据,总结出口算方法; 能 不太确定 不能

8加几 ①能用多种方法口算8加几的进位加法; 会 不太确定 不会

②能用多种方法口算8加几; 能 不太确定 不能

③能说出口算的依据,总结出口算方法; 能 不太确定 不能

7加几 6加几 ①能用多种方法口算7加几、6加几的进位加法; 知道 不太确定 不知道

②能说出口算的依据,总结出口算方法。 能 不太确定 不能

同课章节目录