4.3.2 等比数列的前n项和 教学设计

文档属性

| 名称 | 4.3.2 等比数列的前n项和 教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 43.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教A版(2019) | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-01 15:26:51 | ||

图片预览

文档简介

《等比数列的前n项和》教学设计

一、教学目标

(1)理解并掌握等比数列前n项和公式的推导过程、公式的特点。

(2)能熟练运用公式解决相关问题,包括已知等比数列的基本量求前n项和,以及利用前n项和公式解决一些实际应用问题 。

(3)通过对等比数列前n项和公式的探究,体会从特殊到一般的思维方法,培养学生的逻辑推理能力和运算能力。

(4)经历公式推导过程,提升学生类比、分析、归纳的能力,以及运用数学知识解决实际问题的能力。

二、教学重难点

重点

1.等比数列前n项和公式的推导过程及公式的应用。

2.理解等比数列前n项和公式的特点,能根据已知条件选择合适的公式进行计算。

难点

1.等比数列前n项和公式的推导方法——错位相减法的理解和运用。

2.对等比数列前n项和公式中q = 1和q≠1两种情况的分类讨论及应用。

三、教学方法

讲授法、讨论法、探究法相结合。通过设置问题情境引导学生思考,组织学生讨论交流,在探究过程中启发学生思维,让学生逐步掌握知识。

教学过程

(一)情境引入(4分钟)

讲述古代印度国王奖赏国际象棋发明者的故事:发明者要求在棋盘的第1个格子里放1颗麦粒,第2个格子里放2颗麦粒,第3个格子里放4颗麦粒,以此类推,每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里麦粒数的2倍,直到第64个格子。国王觉得这要求很容易满足,就答应了。然而,国王很快发现,即使把全国的麦粒都拿来,也无法满足发明者的要求。

提出问题:同学们,你们知道一共需要多少颗麦粒吗?这实际上就是求等比数列1,2,4,…,263的前64项的和,如何求等比数列的前n项和呢?由此引出本节课的课题。

(二)知识回顾(3分钟)

等比数列的定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数(不为零),那么这个数列就叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示。

等比数列的通项公式:an=a1qn-1 。

等差数列前n项和公式的推导方法——倒序相加法。通过回顾这些知识,为等比数列前n项和公式的推导做铺垫。

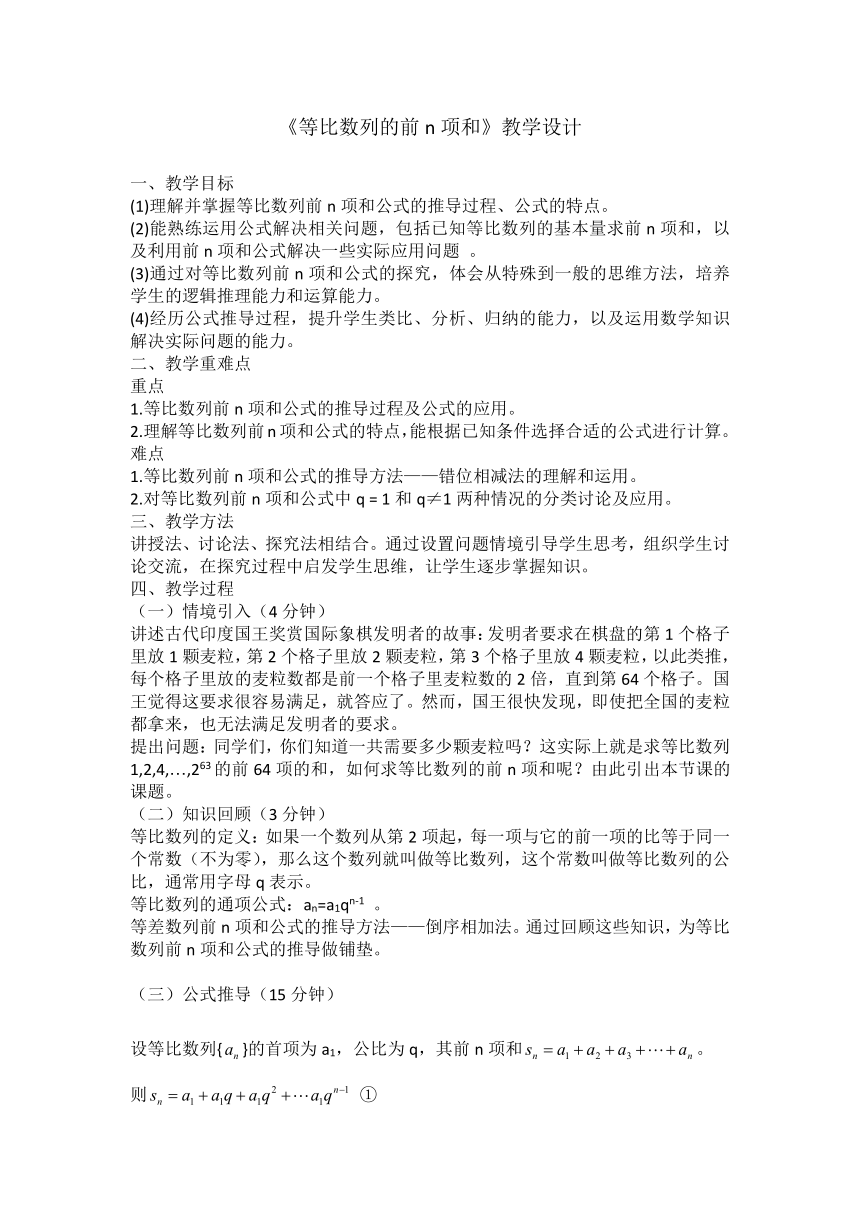

(三)公式推导(15分钟)

设等比数列{}的首项为a1,公比为q,其前n项和。

则 ①

②

由① - ②可得:

当q≠1时, ,又因为,所以。

当q = 1时,等比数列{}为常数列,。

在推导过程中,重点讲解错位相减法的原理和操作步骤,引导学生理解为什么要这样做,以及如何通过这种方法消去中间项,从而得到前n项和公式。同时,强调对q = 1和q≠1两种情况的分类讨论,让学生明白这是由等比数列的性质决定的,避免在应用公式时出现错误。

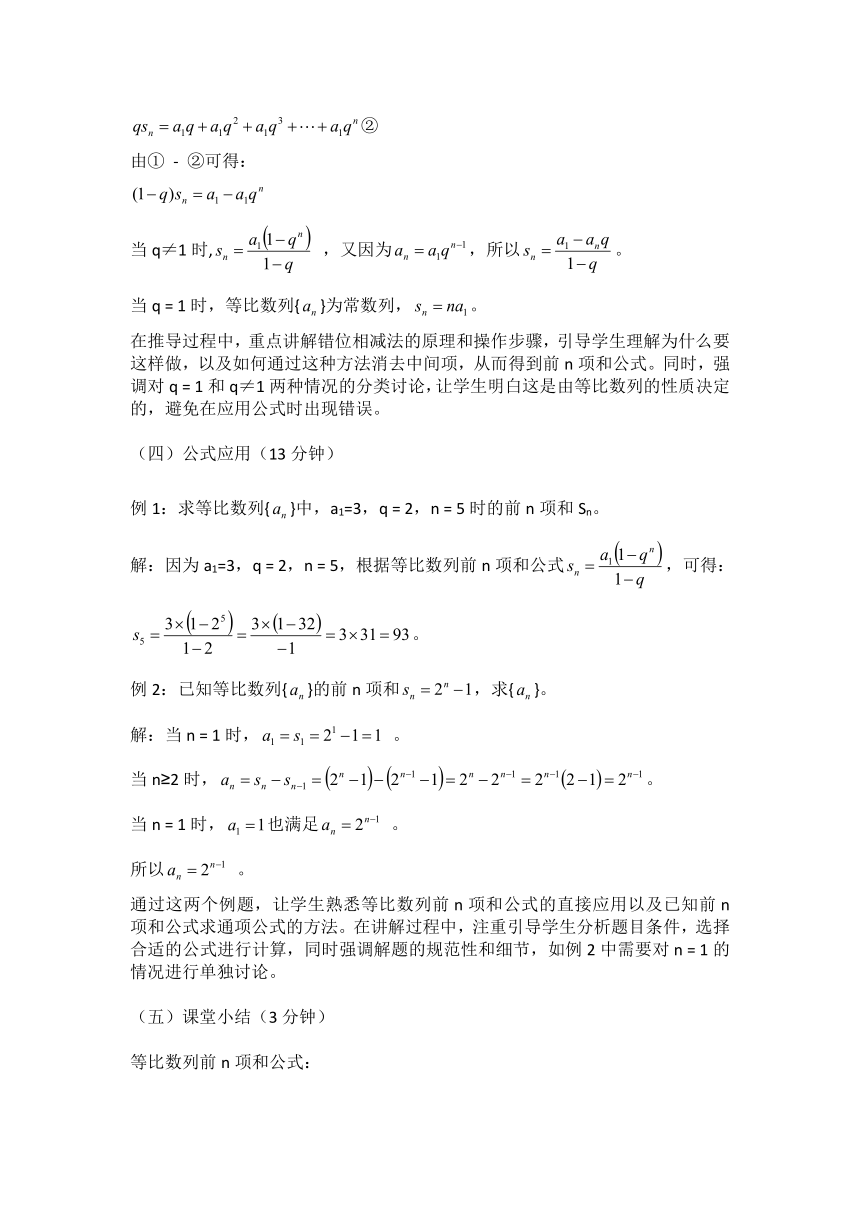

(四)公式应用(13分钟)

例1:求等比数列{}中,a1=3,q = 2,n = 5时的前n项和Sn。

解:因为a1=3,q = 2,n = 5,根据等比数列前n项和公式,可得:

。

例2:已知等比数列{}的前n项和,求{}。

解:当n = 1时, 。

当n≥2时,。

当n = 1时,也满足 。

所以 。

通过这两个例题,让学生熟悉等比数列前n项和公式的直接应用以及已知前n项和公式求通项公式的方法。在讲解过程中,注重引导学生分析题目条件,选择合适的公式进行计算,同时强调解题的规范性和细节,如例2中需要对n = 1的情况进行单独讨论。

(五)课堂小结(3分钟)

等比数列前n项和公式:

当q≠1时,或;

当q = 1时, 。

公式推导方法:错位相减法。

在应用公式时要注意:

对q = 1和q≠1两种情况进行分类讨论。

根据已知条件,选择合适的公式进行计算。

(六)布置作业(2分钟)

已知等比数列{}中,,求。

设等比数列{}的前n项和为Sn,若,求公比q的值。

五、教学反思

成功之处

1.通过有趣的历史故事引入课题,激发了学生的学习兴趣和好奇心,让学生迅速融入到课堂氛围中,积极参与到知识的探究过程中。

2.在公式推导过程中,详细讲解了错位相减法的原理和步骤,引导学生逐步理解和掌握,大部分学生能够跟上教学节奏,理解公式的推导过程。通过对公式的分类讨论,让学生清楚地认识到公式的适用条件,为后续的公式应用奠定了基础。

3.例题的选择具有针对性和层次性,从简单的公式直接应用到稍复杂的已知前n项和公式求通项公式,让学生在练习中逐步巩固所学知识,提高了学生的运算能力和解决问题的能力。

不足之处

1.在推导公式时,虽然大部分学生能够理解,但仍有部分学生对于错位相减法的理解存在困难,在后续的练习中表现出对公式的应用不够熟练。在今后的教学中,对于这部分学生需要加强辅导,通过更多的实例和练习帮助他们理解和掌握。

2.在课堂时间把控上不够精准,导致课堂小结有些仓促,没有充分让学生发表自己的收获和体会。在今后的教学设计中,要更加合理地安排教学时间,确保每个教学环节都能顺利完成,同时给学生留出足够的思考和总结时间。

3.在教学过程中,对学生的评价方式比较单一,主要以教师评价为主,缺乏学生自评和互评。在今后的教学中,应注重多元化的评价方式,鼓励学生积极参与评价,这样不仅能让学生更好地认识自己的学习情况,还能培养学生的批判性思维和合作交流能力。

改进措施

1.针对学生对错位相减法理解困难的问题,在课后安排专门的辅导时间,为学生提供更多的练习和讲解,通过一对一的指导帮助学生解决问题。同时,可以制作一些关于错位相减法的教学视频,供学生课后自主学习,加深对知识点的理解。

2.在今后的教学设计中,更加细致地规划每个教学环节的时间,在课堂上根据学生的实际反应灵活调整教学进度。在课堂小结环节,可以先让学生自己总结本节课的重点内容,然后小组内交流讨论,最后教师进行总结和补充,这样可以充分发挥学生的主体作用,提高课堂小结的效果。

3.引入多元化的评价方式,在课堂上增加学生自评和互评环节。例如,在学生完成练习题后,让学生先自我评价解题过程和答案的准确性,然后小组内成员互相评价,提出优点和改进建议。教师在这个过程中进行巡视和指导,最后对学生的表现进行综合评价。通过这种方式,激发学生的学习积极性,提高学生的学习效果。

一、教学目标

(1)理解并掌握等比数列前n项和公式的推导过程、公式的特点。

(2)能熟练运用公式解决相关问题,包括已知等比数列的基本量求前n项和,以及利用前n项和公式解决一些实际应用问题 。

(3)通过对等比数列前n项和公式的探究,体会从特殊到一般的思维方法,培养学生的逻辑推理能力和运算能力。

(4)经历公式推导过程,提升学生类比、分析、归纳的能力,以及运用数学知识解决实际问题的能力。

二、教学重难点

重点

1.等比数列前n项和公式的推导过程及公式的应用。

2.理解等比数列前n项和公式的特点,能根据已知条件选择合适的公式进行计算。

难点

1.等比数列前n项和公式的推导方法——错位相减法的理解和运用。

2.对等比数列前n项和公式中q = 1和q≠1两种情况的分类讨论及应用。

三、教学方法

讲授法、讨论法、探究法相结合。通过设置问题情境引导学生思考,组织学生讨论交流,在探究过程中启发学生思维,让学生逐步掌握知识。

教学过程

(一)情境引入(4分钟)

讲述古代印度国王奖赏国际象棋发明者的故事:发明者要求在棋盘的第1个格子里放1颗麦粒,第2个格子里放2颗麦粒,第3个格子里放4颗麦粒,以此类推,每个格子里放的麦粒数都是前一个格子里麦粒数的2倍,直到第64个格子。国王觉得这要求很容易满足,就答应了。然而,国王很快发现,即使把全国的麦粒都拿来,也无法满足发明者的要求。

提出问题:同学们,你们知道一共需要多少颗麦粒吗?这实际上就是求等比数列1,2,4,…,263的前64项的和,如何求等比数列的前n项和呢?由此引出本节课的课题。

(二)知识回顾(3分钟)

等比数列的定义:如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数(不为零),那么这个数列就叫做等比数列,这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母q表示。

等比数列的通项公式:an=a1qn-1 。

等差数列前n项和公式的推导方法——倒序相加法。通过回顾这些知识,为等比数列前n项和公式的推导做铺垫。

(三)公式推导(15分钟)

设等比数列{}的首项为a1,公比为q,其前n项和。

则 ①

②

由① - ②可得:

当q≠1时, ,又因为,所以。

当q = 1时,等比数列{}为常数列,。

在推导过程中,重点讲解错位相减法的原理和操作步骤,引导学生理解为什么要这样做,以及如何通过这种方法消去中间项,从而得到前n项和公式。同时,强调对q = 1和q≠1两种情况的分类讨论,让学生明白这是由等比数列的性质决定的,避免在应用公式时出现错误。

(四)公式应用(13分钟)

例1:求等比数列{}中,a1=3,q = 2,n = 5时的前n项和Sn。

解:因为a1=3,q = 2,n = 5,根据等比数列前n项和公式,可得:

。

例2:已知等比数列{}的前n项和,求{}。

解:当n = 1时, 。

当n≥2时,。

当n = 1时,也满足 。

所以 。

通过这两个例题,让学生熟悉等比数列前n项和公式的直接应用以及已知前n项和公式求通项公式的方法。在讲解过程中,注重引导学生分析题目条件,选择合适的公式进行计算,同时强调解题的规范性和细节,如例2中需要对n = 1的情况进行单独讨论。

(五)课堂小结(3分钟)

等比数列前n项和公式:

当q≠1时,或;

当q = 1时, 。

公式推导方法:错位相减法。

在应用公式时要注意:

对q = 1和q≠1两种情况进行分类讨论。

根据已知条件,选择合适的公式进行计算。

(六)布置作业(2分钟)

已知等比数列{}中,,求。

设等比数列{}的前n项和为Sn,若,求公比q的值。

五、教学反思

成功之处

1.通过有趣的历史故事引入课题,激发了学生的学习兴趣和好奇心,让学生迅速融入到课堂氛围中,积极参与到知识的探究过程中。

2.在公式推导过程中,详细讲解了错位相减法的原理和步骤,引导学生逐步理解和掌握,大部分学生能够跟上教学节奏,理解公式的推导过程。通过对公式的分类讨论,让学生清楚地认识到公式的适用条件,为后续的公式应用奠定了基础。

3.例题的选择具有针对性和层次性,从简单的公式直接应用到稍复杂的已知前n项和公式求通项公式,让学生在练习中逐步巩固所学知识,提高了学生的运算能力和解决问题的能力。

不足之处

1.在推导公式时,虽然大部分学生能够理解,但仍有部分学生对于错位相减法的理解存在困难,在后续的练习中表现出对公式的应用不够熟练。在今后的教学中,对于这部分学生需要加强辅导,通过更多的实例和练习帮助他们理解和掌握。

2.在课堂时间把控上不够精准,导致课堂小结有些仓促,没有充分让学生发表自己的收获和体会。在今后的教学设计中,要更加合理地安排教学时间,确保每个教学环节都能顺利完成,同时给学生留出足够的思考和总结时间。

3.在教学过程中,对学生的评价方式比较单一,主要以教师评价为主,缺乏学生自评和互评。在今后的教学中,应注重多元化的评价方式,鼓励学生积极参与评价,这样不仅能让学生更好地认识自己的学习情况,还能培养学生的批判性思维和合作交流能力。

改进措施

1.针对学生对错位相减法理解困难的问题,在课后安排专门的辅导时间,为学生提供更多的练习和讲解,通过一对一的指导帮助学生解决问题。同时,可以制作一些关于错位相减法的教学视频,供学生课后自主学习,加深对知识点的理解。

2.在今后的教学设计中,更加细致地规划每个教学环节的时间,在课堂上根据学生的实际反应灵活调整教学进度。在课堂小结环节,可以先让学生自己总结本节课的重点内容,然后小组内交流讨论,最后教师进行总结和补充,这样可以充分发挥学生的主体作用,提高课堂小结的效果。

3.引入多元化的评价方式,在课堂上增加学生自评和互评环节。例如,在学生完成练习题后,让学生先自我评价解题过程和答案的准确性,然后小组内成员互相评价,提出优点和改进建议。教师在这个过程中进行巡视和指导,最后对学生的表现进行综合评价。通过这种方式,激发学生的学习积极性,提高学生的学习效果。