广东省广州市白云区2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市白云区2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 309.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-03 11:14:30 | ||

图片预览

文档简介

广东省广州市白云区2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题

第一部分积累与运用(24分)

1.(2分)下列词语中,每对加点字的读音都相同的一项是( )

A.歼灭/阡陌交通 省事/不省人事

B.游弋/金戈铁马 行辈/五行缺土

C.笨拙/咄咄逼人 拜谒/怒不可遏

D.屏障/重峦叠嶂 勉强/强聒不舍

2.(2分)下列词语中没有错别字的一项是( )

A.妖饶 自惭形秽 阔绰 箪食壶桨

B.制裁 漫不经心 端详 不攻自破

C.箴言 言不及义 岔气 炯乎不同

D.困厄 自暴自弃 塌败 五赃六腑

3.(2分)下列句子中,加点词语使用最恰当的一项是( )

A.创意年俗秀《别开生面》将各地年俗与饮食文化荡然无存地展现在舞台上,成为春晚一大亮点。

B.六尺巷,不由分说指六尺宽的巷子,承载着古人的历史智慧及相互礼让、以和为贵的传统美德。

C.中国科技人员心无旁骛地做研究,攻克了多项世界级技术难题,最终使得“梦想”号海试成功。

D.在巴黎奥运会上,中国体育代表团以拼搏精神斩获多枚金牌,他们的丰功伟绩感动了每一个人。

4.(2分)下列句子中,没有语病的一项是( )

A.广州马拉松自开始报名以来便得到广大市民的热烈响应,跑友们相约报名参与,“广马”热度不断飙升。

B.沙湾古镇中秋的“鱼灯展”不仅是融合传统文化与现代审美的一次尝试,更让古镇的夜晚变得璀璨夺目。

C.中国诗词大会旨在以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为宗旨,让人们从诗词中涵养心灵。

D.随着乡村全面振兴的深入实施,使得各地市助力乡村文化发展,持续推进乡村公共文化空间的提档升级。

5.(8分)阅读材料,完成题目。

李子柒的“柒式”视频风靡海内外,其文化影响力巨大,形成了良好的社会效应。

【材料一】

李子柒,这位在国内外享有盛名的短视频内容创作者,于11月12日下午通过社交平台发布了一条时

长14分钟的视频,正式宣告她的回归。视频中,李子柒展示了一件名为“紫气东来”的中国漆器作品,这件作品以其精美独特的工艺和深厚的文化内涵,吸引了广泛关注。

此次归来,李子柒表示她在过去三年里并未闲着,而是遍访了中国20多个省份,拜访了100多位非物质文化遗产传承人和文化工作者,学习并深入研究了更多的传统技艺。她希望通过自己的努力,继续推广和传承中国的传统文化。

在新的社交媒体视频中,李子柒详细展示了制作漆器的过程,从选材、雕刻到上漆、晾干,每一步都透露着匠人的精神和方法。她用镜头记录了这些难得一见的工艺,让更多人了解并欣赏到了中国传统手工艺的魅力。

此次复出,不仅是李子柒个人职业生涯的一个新起点,也是中国传统文化在全球传播中的一次重要推动。我们有理由相信,将会有更多人通过她的镜头,感受到中国文化的独特魅力。

(澎湃新闻报道)

【材料二】

李子柒回来了。停更三年后,她连发三条视频,依旧是传统文化、田园生活、诗意栖居、自我呈现,满满的“柒式”治愈风,让网友直呼“久违了”。

李子柒携最新作品回归大众视线,新视频以中国非物质文化遗产“漆器”为主题展示了中国漆器的独特美学和工艺之美。该作品获得3小时7000万播放量、5小时播放量破亿的亮眼成绩,李子柒的回归得到了网友热烈回应。李子柒回归,让人们在欣赏美景的同时,也感受到了传统文化的魅力。“国潮热”就像是一张鲜活的文化名片,让中华文化的魅力在国际舞台持续绽放。

(搜狐新闻《人民日报:李子柒谈传统文化》)

【材料三】

(摘自《百度百科》)

(1)任务一:请你用一句话概括材料一的澎湃新闻。(3分)

(2)任务二:结合材料,简要介绍“李子柒现象”。(2分)

(3)任务三:互联网时代,如何让中华文化更好成为“顶流”?请你为传播中华传统文化积极建言献策。(3分)

6.(8分)古诗文默写。

(1)根据课本,补写出下列名篇名句中的空缺部分。(任选4题作答,共4分)

①沉舟侧畔千帆过, 。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

②溪云初起日沉阁, 。(许浑《咸阳城东楼》)

③三军可夺帅也, 。(《论语 子罕》)

④ ,徙倚欲何依。(王绩《野望》)

⑤ ,在乎山水之间也。(欧阳修《醉翁亭记》)

⑥ ,端居耻圣明。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(2)品味经典诗文,感受古代战争的残酷。请根据批注完成表格。(4分)

诗句 批注 出处

万里赴戎机,关山度若飞。 风驰电掣,不远万里奔赴战场 乐府《木兰诗》

① , 。 兵临城下,一场大战一触即发 李贺《雁门太守行》

② , 。 假设战败,二乔命运将会改写 杜牧《赤壁》

第二部分阅读与鉴赏(46分)

7.(12分)阅读下面的文段,完成问题。

【甲】

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(范仲淹《岳阳楼记》,有删节)

【乙】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(刘禹锡《陋室铭》)

【丙】

予家城市,人事丛委①,应酬为劳。老母在堂,于礼不能远离,日惟避喧南园内。松柏之间,有一草庐,岁久敝漏,不蔽风雨,且卑隘②如坐阱中。不得已改作焉。撤草而覆之以瓦左右置牖③前后为门,疏朗空洞,落日后犹能辨蝇头字。中设一扁,名以“后知轩”。夫松柏皆后凋材也,必于岁寒然后知,为人者,固宜若志坚心,养松柏后凋之节。又居之四面通明者为轩,孰谓斯名不情称哉?

(选自李开轩《后知轩记》,有改动)

【注】①丛委:繁杂,堆积。②卑隘:矮小狭窄。③牖(yǒu):窗户。

(1)下列选项中加点词语意思相同的一项是 (2分)

A.属予作文以记之/不得已改作焉

B.后天下之乐而乐/必于岁寒然后知

C.有仙则名/名以“后知轩”

D.斯是陋室,惟吾德馨/孰谓斯名不情称哉

(2)下列对【丙】文中加波浪线部分的断句,正确的一项是 (2分)

A.撤草而覆之/以瓦左右置牖前/后为门

B.撤草而覆之/以瓦左右置牖/前后为门

C.撤草而覆之以瓦/左右置牖/前后为门

D.撤草而覆之以瓦/左右置牖前/后为门

(3)用现代汉语翻译选文中的划线句子。

①微斯人,吾谁与归?(2分)

②养松柏后凋之节。(2分)

(4)古语云:“亭台楼阁皆为志之所归”,意思是每一所建筑的书写都能表达作者的情志。请结合三篇选文简要分析。(4分)

8.(4分)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

商山早行

(温庭筠)

晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。

(1)发挥想象,描绘“槲叶落山路,枳花明驿墙”画面。(1分)

(2)诗歌四联无一“早”字,但无处不写“早”。试在颔联中找出一个写“早”的事物,并自选角度赏

析。(3分)

9.(13分)阅读以下材料,完成问题。

“向未来”项目小组开展“大国未来 人口红利”专题学习活动,整理了四份材料。

【材料一】

世界第一人口大国首次迎来人口负增长。消息颇具冲击力,舆论比较关注的则是中国的人口红利是否已经消失。

受访专家均提到,事实上,很多人对“人口红利”的理解不透彻。宋健解释,通常所说的人口红利是一个经济学概念,主要指“人口规模”或“人口结构”红利,就是指在人口转变过程中,少儿人口比例下降而老年人口比例尚未大幅增加、总抚养比相对较低时期,形成“人口机会窗口”,若是能抓住这一机会窗口,充分利用丰富而廉价的劳动力资源,所可能创造的经济增长。

郑真真坦言,人口红利并非唾手可得,“先要有一个机会,还要能抓住这个机会”。她告诉记者,我国过去几十年里的“机会”是劳动年龄人口占比非常大,劳动人口年龄的增长又正好和改革开放相重合。上世纪90年代开始,外资的引入和使用、沿海地区的工业发展,包括经济全球化的发展,都给中国劳动力带来了就业机会,进而创造出人口红利。“其实在此次人口负增长以前,2012年我国的劳动年龄人口就已经开始负增长了。”郑真真表示,因此很难说人口负增长对于挖掘人口红利就是一件坏事,这取决于经济社会的决策是什么,以及如何利用现有资源。

宋健向《中国报道》记者分析,人口负增长在人口总量和人口结构两个方面对经济社会的发展产生影响。有利的方面是人口总量对资源环境的压力将有所减轻,各方面的人均指标更可能得到提升,就业压力、住房压力等将得到缓解;不利的影响是结构性挑战愈加严峻,可能对创新能力、消费能力、国防力量等造成负面影响。

随着人口负增长到来,人口总量逐渐减少、老龄化程度不断加深。宋健表示,由人口规模或人口结构引发的红利机会将消失。不过人口学界也认为,前述中国峰值人口的惯性作用能在人口持续负增长状态下维持30~50年,这段时间便是宝贵的“人口机会窗口期”。

宋健称,未来几十年,需要通过开发人口素质等其他要素寻找新的红利机会,利用好尚且存在的有利因素,比如我国劳动年龄人口规模依然巨大、人口素质日益提升、人口流动性强等。

在有关抓住“人口机会窗口期”的决策部署中,延迟退休政策被置于重要一环。郑真真向《中国报道》记者表示,低龄老人依旧可以发挥积极作用,延迟退休或将成为必然,我们需要在制度上和思想上适应老龄社会。

党的二十大报告提出“实施渐进式延迟法定退休年龄”,2022年底召开的中央经济工作会议再次明确“适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策”。郑真真强调,开发老年人力资源不能依靠延迟退休这一单项

政策,在提高个人意愿上,社会保障协同制度应优先到位。

(摘自学习强国平台)

链接:此次,决定将实施三孩生育政策及配套支持措施的重大意义概括为四个“有利于”:有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略;有利于保持人力资源禀赋优势,应对世界百年未有之大变局;有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平;有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生。

(新华社《实施三孩生育政策,配套生育支持措施——解读<中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定>》)

【材料二】

2024年国庆期间,广州市围绕“十一黄金周,快乐到广州”的主题,策划并举办了超过两千场文旅活动,活动内容多样,覆盖文艺演出、文博展览、非遗展示等多个领域,旨在为游客提供丰富的文化体验,欢迎各地游客的到来。广州在多家在线旅游平台的国庆旅游数据中持续占据热门地位。

2024年广州“十一”黄金周的旅游数据(部分)

统计项目 总接待游客量 出入境游客量 文旅消费总量

数值 1441万人次 25万人次 112.6亿元

同比增长 3.7% 50% 2.2%

(摘自《广州日报》)

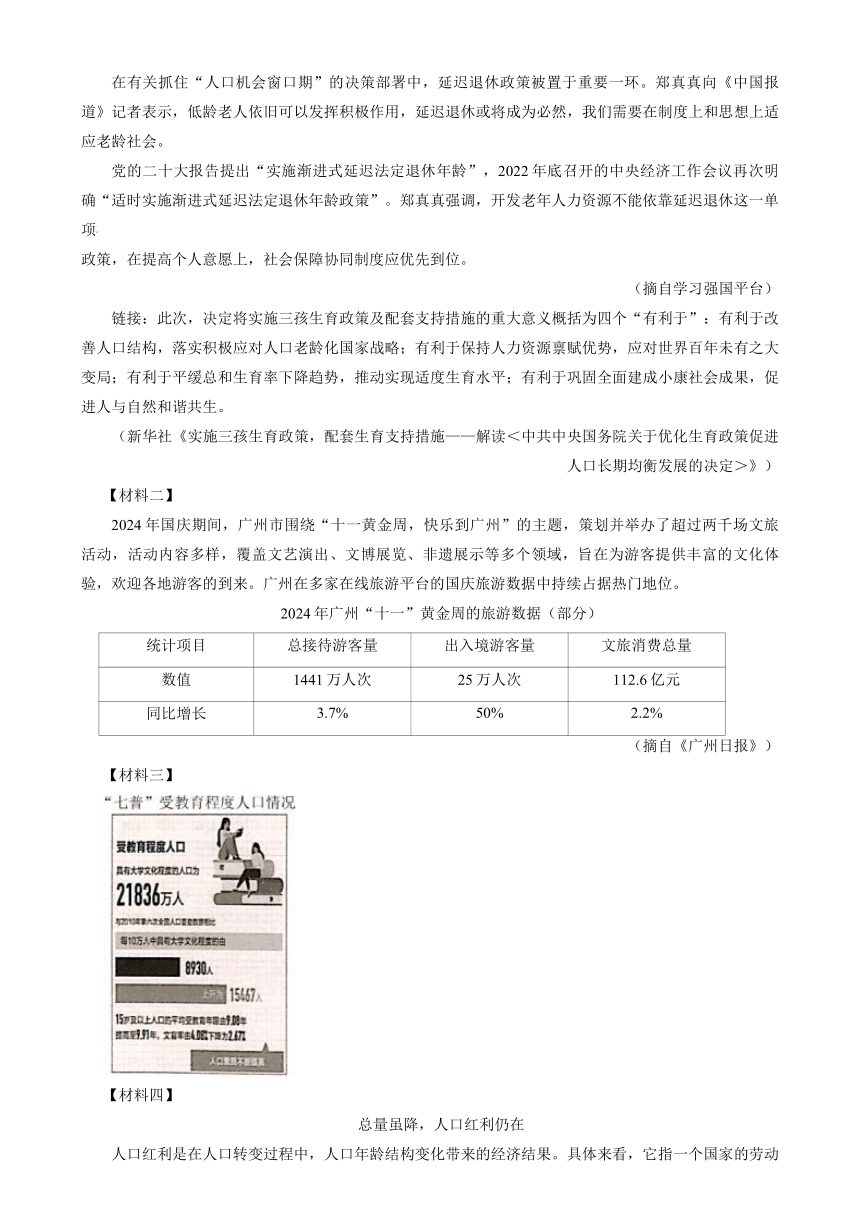

【材料三】

【材料四】

总量虽降,人口红利仍在

人口红利是在人口转变过程中,人口年龄结构变化带来的经济结果。具体来看,它指一个国家的劳动

年龄人口占总人口比重较大,社会抚养负担较轻,为经济发展创造了有利的人口条件。业内人士介绍,判断一国是否拥有人口红利,重点看两个指标:一是劳动年龄人口;二是将劳动年龄人口作为分母,其他年龄组如儿童人口、老年人口作为分子,二者相比计算得出的人口抚养比。从第一项指标来看,中国劳动年龄人口总量和比例目前均处于相对较高水平。从第二项指标看,一般来说,把人口总抚养比低于50%的阶段称之为人口红利期。北京大学人口研究所所长陈功表示,根据第七次全国人口普查数据,2020年中国人口总抚养比(0—14周岁和65周岁及以上人口数加总与15—64周岁人口数之比)为45.9%,与2010年相比有所提高,但当前国内仍然处于人口抚养比低于50%的人口红利期。

(摘自人民日报海外版《总量虽降,人口红利仍在》2021年5月19日)

(1)下列对“人口红利”的理解,其中不正确的一项是 (3分)

A.人口红利指劳动力资源在“人口机会窗口”期所能创造的经济增长。

B.人口红利是在人口转变过程中,人口年龄结构变化带来的经济结果。

C.一个国家劳动年龄人口占总人口比重越大,这个国家人口红利越高。

D.2020年中国人口总抚养比为45.9%,我国目前仍然处在人口红利期。

(2)下列说法与材料不相符的一项是 (3分)

A.人口负增长在人口总量和人口结构两个方面对经济社会的发展产生影响,有有利的一面,有不利的一面。

B.人口总抚养比指的是全国0—14周岁少儿和65周岁及以上老年人的人口数之和与15—64周岁人口数的比例。

C.“人口机会窗口期”是少儿人口比例下降而老年人口比例尚未大幅增加时期,即指总抚养比相对较低时期。

D.今年国庆黄金周,广州总接待游客量、出入境游客量、文旅消费总量均实现同比增长,这就是人口红利。

(3)项目组尝试列举实例来分析材料,其中不正确的一项是 (3分)

A.广州医科大学等高校扩大招生人数:通过建构高质量教育体系,能实现人口红利向人才红利转变。

B.南投集团员工生育三孩可享受一年带薪假期:实施生育三孩政策,是开发二次人口红利的有力措施。

C.某区12所幼儿园暂停招生:人口负增长不利于挖掘人口红利,国家拟通过延退政策保住人口红利。

D.人大代表建议增设端午中秋黄金周:以推动假日经济拉动内需、刺激消费,让民众共享人口红利。

(4)你认为中国的人口红利会消失吗?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

10.(17分)阅读下面文字,完成问题。

窗前的树

(张抗抗)

①我的窗前有一棵树。

②那是一棵高大的洋槐。树冠差不多可达六层的楼顶。粗壮的树干与三层的阳台相齐,碧绿而茂密的树叶部分正对着我四楼的窗户。

③坐在书桌前,一树浓阴收入眼底。从春到秋,由晨至昏,任是着意的或是不经意抬头,终是满眼的赏心悦目。

④那树想必已生长了多年。我们还没有搬来的时候,它就站立在这里了。或许,我还没出生的时候,它就已成为一棵树了。就因为它的缘故,我们曾真心希望能拥有这个单元的一扇窗。后来果真如愿,我们从此天天享受着它的清凉与恬静,很是满足,很觉幸福。

⑤洋槐在春天,似乎比其他的树都沉稳些。杨与柳都已翠叶青青,它才爆出米粒般大的嫩芽,只星星点点的一层隐绿,悄悄然绝不喧哗。又过了些日子,忽然就挂满了一串串葡萄似的花苞,又如一只只浅绿色的蜻蜓缀满树枝——当它张开翅膀跃跃欲飞时,薄薄的羽翼成为回荡在春日温和的云朵下一首优雅迷人的轻音乐。那个清晨你会被一阵来自梦中的花香唤醒,那香味甘甜淡雅、撩人心脾却又若有若无。你寻着这馥郁走上阳台,你的精神为之一振,你的眼前为之一亮,顿时整个世界都因此灿烂而壮丽:满满的一树雪白,袅袅低垂,如瀑布倾泻四溅。银珠般的花瓣在清风中微微飘荡,花气熏人,人也陶醉。

⑥便设法用手勾一串鲜嫩的槐花,一小朵一小朵地放进嘴里,如一个圣洁的吻,甜津津、凉丝丝的。轻轻地咽下,心也香了。洋槐开花的日子,是我们的槐花节。

⑦槐花开过,才知春是真的来了。铺在桌上的稿纸,便也文思灵动起来。那时的文字,就有了些许轻松。

⑧夏日的洋槐,巍巍然郁郁葱葱,一派的生机勃发。骄阳下如华盖蔽日,烈焰下送来阵阵清风。夏日常有雨,暴雨如注时,偏爱久久站在窗前看我的槐树——它任凭狂风将树冠刮得东歪西倒,满树的绿叶呼号犹如一头发怒的雄狮,它翻滚,它旋转,它颤栗,它呻吟。曾有好几次我以为它会被风暴折断,闪电与雷鸣照亮黑暗的瞬间,我窥见它的树干却始终岿然。大雨过后,它轻轻抖落身上的水珠,那一片片细碎光滑的叶子被雨水洗得发亮,饱含着水分,安详而平静。

⑨那个时刻我便为它幽幽地滋生出一种感动,自己的心似乎也变得干净而澄明。雨后清新的湿气萦绕书桌徘徊不去,我想这书桌会不会是用洋槐木做的呢?否则为何它负载着沉重的思维却依然结实有力。

⑩洋槐给我一春一夏的绿色,到秋天,艳阳在树顶涂出一抹金黄,不几日,窗前已被装点得金碧辉煌。秋风乍起,金色的槐树叶如雨纷纷飘落,我的思路便常常被树叶的沙沙声打断。我明白那是一种告别的方式。它们从不缠缠绵绵凄凄切切,它们只是痛痛快快利利索索地向我挥挥手连头也不回。它们离开了槐树就好比清除了衰老抛去了陈旧,是一个必然,一种整合,一次更新。它们一日日稀疏凋零,安然地沉入泥

土,把自己还原给自己。它们需要休养生息,一如我需要忘却所有的陈词滥调而寻找新的开始。所以凝望这棵斑驳而残缺的树,我并不怎么觉得感伤和悲凉——我知道它们明年还会再回来。

冬天的洋槐便静静地沉默。它赤裸着全身一无遮挡,向我展示它的挺拔与骄傲。或许没人理会过它的存在,它活得孤独,却也活得自信,活得潇洒。雪后的槐树一身素裹银光璀璨,犹如在阳光中回响着的一曲庄严华丽的交响乐。寒流摇撼它时,它黑色的枝条俨然如乐队指挥庄严的手臂,指挥着风的合奏。树叶落尽以后,树杈间露出一只褐色的鸟窝,肥硕的喜鹊啄着树枝喳喳欢叫,几只麻雀飞来飞去到我的阳台上寻食,偶尔还有乌鸦的黑影匆匆掠过,时喜时悲地营造出一派生命的气氛,使我常常猜测着鸟们的语言,也许是在提醒着我什么。

四季的洋槐便如一幅幅不倦变幻的图画,镶入我窗口这巨大的画框。冬去春来,老槐衰而复荣、败而复兴,重新回来的是原来那棵老槐;可是,我知道它已不再是原来的那棵槐树了——它的每一片树叶、每一滴浆汁,都由新的细胞、新的物质构成。它是一棵新的老槐树。

年复一年,我已同我的洋槐度过了六个春秋。在我的一生中,我与槐树无言相对的时间将超过所有的人。

这段漫长又真实的日子,槐树与我无声的对话,便构成一种神秘的默契……

(选自《读者》)2007年第23期)

(1)下列对本文的理解与分析,不正确的一项是 (3分)

A.文章语言优美、节奏舒缓、感情细腻,使用大量的比喻句和拟人句,读来朗朗上口。

B.作者将自然景物描写与个人生活、情感巧妙地结合起来,体现人与自然的和谐共生。

C.从不“缠缠绵绵凄凄切切”,只是“痛痛快快利利索索”,着力写洋槐的潇洒恣意。

D.作者工笔细描洋槐在一年四季不同的形态美,尤其喜爱春天满树灿烂而壮丽的槐花。

(2)你喜欢哪个季节的洋槐?参照示例,给这个季节的洋槐拟写标题(如,自信潇洒的冬之战士),并结合原文说说原因。(4分)

(3)根据括号中的提示,结合上下文赏析加点词和划横线句的表达效果。(4分)

①洋槐在春天,似乎比其他的树都沉稳些。(从词语运用的角度)

②寒流摇撼它时,它黑色的枝条俨然如乐队指挥庄严的手臂,指挥着风的合奏。(从修辞手法的角度)

(4)“我知道它已不再是原来的那棵槐树了——它的每一片树叶、每一滴浆汁,都由新的细胞、新的物质构成。它是一棵新的老槐树”蕴藉含蓄,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

第三部分写作(50分)

11.(50分)作文。

根据提示,将题目《,真美!》补充完整,写一篇文章。

法国雕塑家罗丹:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”一朵花,一片云,一幅画,一个人……只要用心观察,你会发现美一定在我们的身边。

要求:①文体自选(诗歌除外);②600字以上;③文中不能出现考生的姓名和所在学校名称。

12.(4分)请根据阅读积累,完成“读经典我思考”主题读书卡。(4分)

2024年“读经典我思考”主题读书卡 班级:九(2)班 姓名:唐岱

阅读要求 读经典 我思考

经典名著 三复情节 中国人为什么对数词“三”情有独钟?

读思结合体悟成长 ① ②

《西游记》 ③

④ 祥子三起三落的人生

读书名言 读书是一种崇高的享受,它能使人从狭隘的个人生活中解脱出来,使人的精神得到升华和净化。读书能使人接触到人类最伟大的思想;能使人受到人类最高尚的情感的感染;能使人的心灵变得更加宽广和深邃。——阿尔伯特 爱因斯坦

13.(4分)“书籍的力量,跨越时空、洞见未见、启迪心灵”。请选择其中一本经典名著,在班级“典耀中华”主题读书会上分享你的读书感受。

①《红星照耀中国》

②《经典常谈》

③《艾青诗选》

广东省广州市白云区2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题

答案及简析

1.答案:D

简析:A项,“歼灭”的“歼”读jiān,“阡陌交通”的“阡”读qiān;“省事”的“省”读shěng,“不省人事”的“省”读xǐng。B项,“游弋”的“弋”读yì,“金戈铁马”的“戈”读gē;“行辈”的“行”读háng,“五行缺土”的“行”读xíng。C项,“笨拙”的“拙”读zhuō,“咄咄逼人”的“咄”读duō;“拜谒”的“谒”读yè,“怒不可遏”的“遏”读è。D项,“屏障”和“重峦叠嶂”的“嶂”都读zhàng,“勉强”和“强聒不舍”的“强”都读qiǎng。

2.答案:B

简析:A项,“妖饶”应为“妖娆”,“箪食壶桨”应为“箪食壶浆”;C项,“炯乎不同”应为“迥乎不同”;D项,“五赃六腑”应为“五脏六腑”。

3.答案:C

简析:A项,“荡然无存”意思是完全消失,与“展现在舞台上”矛盾;B项,“不由分说”指不容人分辩解释,此处应用“不言而喻”;D项,“丰功伟绩”指对社会作出突出贡献,创造过巨大业绩,用于形容运动员在奥运会上的成绩,语义过重。

4.答案:A

简析:B项,逻辑不当,应是“不仅让古镇的夜晚变得璀璨夺目,更是融合传统文化与现代审美的一次尝试”;C项,句式杂糅,删去“旨在”;D项,成分残缺,删去“随着”或“使得”。

5.答案

(1)示例:李子柒回归让传统文化再绽光彩。

(2)示例:“李子柒现象”指的是围绕李子柒所产生的一系列独特的文化、经济、社会等方面的影响和反应。

(3)示例:①深入挖掘文化内涵;②创新传播方式;③线上线下结合;④鼓励文化创新;⑤培养文化人才。

简析:(1)概括材料一主要内容,抓住李子柒回归及对传统文化传播的意义;(2)结合材料,明确“李子柒现象”围绕其产生的多方面影响;(3)从文化内涵挖掘、传播方式创新等方面提建议。

6.答案

(1)①病树前头万木春②山雨欲来风满楼③匹夫不可夺志也④东皋薄暮望⑤醉翁之意不在酒⑥欲济无舟楫

(2)①黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开②东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

简析:(1)根据平时积累填写,注意“欲”“皋”“楫”等易错字;(2)根据批注和诗歌内容填写,“摧”“鳞”等字易写错。

7.答案

(1)D

(2)C

(3)①如果没有这种人,我同谁一道呢?②培养松柏经冬不凋的气节。

(4)【甲】通过写重修岳阳楼,表达了作者范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负和“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟。【乙】作者刘禹锡通过描写陋室,表达了作者不与世俗同流合污、洁身自好、安贫乐道的生活态度。【丙】作者李开先通过写自己改建草庐表达了自己要像松柏一样培养坚贞不屈的气节,追求一种坚守自我、不随波逐流的情志。

简析:(1)A项,“作”分别是“写”“建造、修建”;B项,“后”分别是“在……之后”“这样以后”;C项,“名”分别是“出名、著名”“命名”;D项,“斯”都是“这”。(2)“撤草而覆之以瓦”表意完整,“左右置牖”“前后为门”并列,C断句正确。(3)准确翻译重点字词;(4)结合文本内容分析作者情志。

8.答案

(1)干枯的槲叶纷纷脱落在山路上。枳树的白花也已开放在驿墙边,显得十分耀眼夺目。

(2)鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。“鸡声”和“月”字,突出了“早行”。

简析:(1)抓住意象描绘画面;(2)从颔联中“鸡声”“月”等事物体现“早行”特点分析。

9.答案

(1)C

(2)D

(3)C

(4)中国的人口红利不会立即消失,但会面临一些挑战和变化。从材料一可知,中国峰值人口的惯性作用能在人口持续负增长状态下维持30-50年,这段时间是宝贵的“人口机会窗口期”,且未来几十年,我国劳动年龄人口规模依然巨大、人口素质日益提升、人口流动性强等,可通过开发这些要素寻找新的红利机会。材料四也提到当前国内仍然处于人口抚养比低于50%的人口红利期。不过,随着人口结构的变化,确实需要积极应对。同时,实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于改善人口结构,保持人力资源禀赋优势等,从长远来看也有助于维持和创造新的人口红利。

简析:(1)C项,判断人口红利不能仅看劳动年龄人口占比,C错误;(2)广州国庆旅游数据增长不能简单等同于人口红利,D错误;(3)幼儿园暂停招生原因多样,与人口负增长及延退政策无必然联系,C错误;(4)结合材料从人口结构现状、政策影响等方面分析。

10.答案

(1)D

(2)示例:孤独自信的冬之舞者。原因:冬天的洋槐赤裸着全身,一无遮挡,活得孤独却自信潇洒,雪后一身素裹银光璀璨,枝条在寒流摇撼时,宛如乐队指挥庄严的手臂,仿佛在指挥着风的合奏,似在冬日舞台上独自舞蹈,展现独特风姿,故而可拟此标题。

(3)①“沉稳”一词本是用来形容人的性格沉着稳重,这里运用拟人的修辞手法,将洋槐当作人来写,赋予洋槐人的性格特点,生动形象地写出了洋槐在春天发芽、开花相较于其他树较晚、较缓的特点,表现出洋槐不急于展现自己,含蓄内敛的姿态,也流露出作者对洋槐这一特点的欣赏之情。②此句运用了比喻的修辞手法,把洋槐黑色的枝条比作乐队指挥庄严的手臂,把风吹动枝条的景象比作乐队指挥在指挥风的合奏,生动形象地描绘出冬天洋槐枝条在寒流中刚劲、有力且富有节奏感的姿态,展现出洋槐在冬日里虽历经寒冷却依然挺拔、自信的风采,同时也表达了作者对洋槐的赞美之情。

(4)这句话蕴含着深刻的哲理与作者对生命的感悟。从自然角度看,洋槐每一年都会经历四季轮回,在这个过程中它不断新陈代谢,树叶、浆汁等都由新的细胞、物质构成,它的外在形态虽然看似还是那棵老槐树,但实际上它一直在生长变化,是一棵处于更新状态的“新”槐树,体现了自然万物生生不息、循环更替的规律。从作者与之相处的情感角度来说,随着时间推移,作者与洋槐度过多个春秋,在无声的陪伴中,彼此都在经历着变化,作者对洋槐的认识与情感也在不断加深和更新,每一年面对的虽是同一棵槐树,却又有着不同的感受与理解,象征着人与自然界的关系也是在不断变化、发展且相互影响的,饱含着作者对洋槐、对生命、对人与自然关系的深刻思考。

简析:(1)文章对洋槐四季都有独特情感,并非只喜爱春天槐花,D错误;(2)选择季节,结合特点拟标题并阐述原因;(3)①从拟人修辞角度分析“沉稳”的表达效果;②从比喻修辞角度分析句子;(4)从自然规律和作者情感角度理解句子含义。

11.答案:略

简析:这是半命题作文,先补充题目,围绕“美”展开,通过具体事物或人物展现美,表达感受和赞美,可从自然、生活、人性等方面选材。

12.答案

①《三国演义》

②诸葛亮三气周瑜

③三借芭蕉扇

④《骆驼祥子》

中国人对数词“三”情有独钟,这背后有着深厚的文化渊源。在中国传统文化里,“三”常被视为一个具有完整意义的数字,它代表着多数、圆满、稳定等诸多含义,所以在文学创作中频繁使用“三复情节”,以增强作品的表现力与文化底蕴。

简析:根据名著情节填写,从文化内涵角度分析“三”在文学作品中频繁出现的原因。

13.答案:示例一:阅读《经典常谈》让我对中国传统文化经典有了更全面、更深入的认识。以前觉得这些经典很遥远、很晦涩,现在发现它们与我们的生活息息相关。这些经典是中华民族智慧的结晶,传承着中华民族的价值观和精神追求。我们应该积极学习和传承这些经典文化,增强民族自豪感和文化自信。示例二:读《艾青诗选》让我感受到了诗歌的力量。艾青的诗能够触动人心,让我更加热爱自己的祖国和人民。同时,也让我认识到诗歌是一种表达情感和思想的有力工具。在生活中,我们也可以像艾青一样,用文字来抒发自己对生活、对社会的感受。

简析:选择一本名著,从内容、主题、收获感受等方面分享读书体会,可结合具体情节。

第一部分积累与运用(24分)

1.(2分)下列词语中,每对加点字的读音都相同的一项是( )

A.歼灭/阡陌交通 省事/不省人事

B.游弋/金戈铁马 行辈/五行缺土

C.笨拙/咄咄逼人 拜谒/怒不可遏

D.屏障/重峦叠嶂 勉强/强聒不舍

2.(2分)下列词语中没有错别字的一项是( )

A.妖饶 自惭形秽 阔绰 箪食壶桨

B.制裁 漫不经心 端详 不攻自破

C.箴言 言不及义 岔气 炯乎不同

D.困厄 自暴自弃 塌败 五赃六腑

3.(2分)下列句子中,加点词语使用最恰当的一项是( )

A.创意年俗秀《别开生面》将各地年俗与饮食文化荡然无存地展现在舞台上,成为春晚一大亮点。

B.六尺巷,不由分说指六尺宽的巷子,承载着古人的历史智慧及相互礼让、以和为贵的传统美德。

C.中国科技人员心无旁骛地做研究,攻克了多项世界级技术难题,最终使得“梦想”号海试成功。

D.在巴黎奥运会上,中国体育代表团以拼搏精神斩获多枚金牌,他们的丰功伟绩感动了每一个人。

4.(2分)下列句子中,没有语病的一项是( )

A.广州马拉松自开始报名以来便得到广大市民的热烈响应,跑友们相约报名参与,“广马”热度不断飙升。

B.沙湾古镇中秋的“鱼灯展”不仅是融合传统文化与现代审美的一次尝试,更让古镇的夜晚变得璀璨夺目。

C.中国诗词大会旨在以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为宗旨,让人们从诗词中涵养心灵。

D.随着乡村全面振兴的深入实施,使得各地市助力乡村文化发展,持续推进乡村公共文化空间的提档升级。

5.(8分)阅读材料,完成题目。

李子柒的“柒式”视频风靡海内外,其文化影响力巨大,形成了良好的社会效应。

【材料一】

李子柒,这位在国内外享有盛名的短视频内容创作者,于11月12日下午通过社交平台发布了一条时

长14分钟的视频,正式宣告她的回归。视频中,李子柒展示了一件名为“紫气东来”的中国漆器作品,这件作品以其精美独特的工艺和深厚的文化内涵,吸引了广泛关注。

此次归来,李子柒表示她在过去三年里并未闲着,而是遍访了中国20多个省份,拜访了100多位非物质文化遗产传承人和文化工作者,学习并深入研究了更多的传统技艺。她希望通过自己的努力,继续推广和传承中国的传统文化。

在新的社交媒体视频中,李子柒详细展示了制作漆器的过程,从选材、雕刻到上漆、晾干,每一步都透露着匠人的精神和方法。她用镜头记录了这些难得一见的工艺,让更多人了解并欣赏到了中国传统手工艺的魅力。

此次复出,不仅是李子柒个人职业生涯的一个新起点,也是中国传统文化在全球传播中的一次重要推动。我们有理由相信,将会有更多人通过她的镜头,感受到中国文化的独特魅力。

(澎湃新闻报道)

【材料二】

李子柒回来了。停更三年后,她连发三条视频,依旧是传统文化、田园生活、诗意栖居、自我呈现,满满的“柒式”治愈风,让网友直呼“久违了”。

李子柒携最新作品回归大众视线,新视频以中国非物质文化遗产“漆器”为主题展示了中国漆器的独特美学和工艺之美。该作品获得3小时7000万播放量、5小时播放量破亿的亮眼成绩,李子柒的回归得到了网友热烈回应。李子柒回归,让人们在欣赏美景的同时,也感受到了传统文化的魅力。“国潮热”就像是一张鲜活的文化名片,让中华文化的魅力在国际舞台持续绽放。

(搜狐新闻《人民日报:李子柒谈传统文化》)

【材料三】

(摘自《百度百科》)

(1)任务一:请你用一句话概括材料一的澎湃新闻。(3分)

(2)任务二:结合材料,简要介绍“李子柒现象”。(2分)

(3)任务三:互联网时代,如何让中华文化更好成为“顶流”?请你为传播中华传统文化积极建言献策。(3分)

6.(8分)古诗文默写。

(1)根据课本,补写出下列名篇名句中的空缺部分。(任选4题作答,共4分)

①沉舟侧畔千帆过, 。(刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》)

②溪云初起日沉阁, 。(许浑《咸阳城东楼》)

③三军可夺帅也, 。(《论语 子罕》)

④ ,徙倚欲何依。(王绩《野望》)

⑤ ,在乎山水之间也。(欧阳修《醉翁亭记》)

⑥ ,端居耻圣明。(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(2)品味经典诗文,感受古代战争的残酷。请根据批注完成表格。(4分)

诗句 批注 出处

万里赴戎机,关山度若飞。 风驰电掣,不远万里奔赴战场 乐府《木兰诗》

① , 。 兵临城下,一场大战一触即发 李贺《雁门太守行》

② , 。 假设战败,二乔命运将会改写 杜牧《赤壁》

第二部分阅读与鉴赏(46分)

7.(12分)阅读下面的文段,完成问题。

【甲】

庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡。越明年,政通人和,百废具兴,乃重修岳阳楼,增其旧制,刻唐贤今人诗赋于其上,属予作文以记之。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲,居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎!噫!微斯人,吾谁与归?

(范仲淹《岳阳楼记》,有删节)

【乙】

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(刘禹锡《陋室铭》)

【丙】

予家城市,人事丛委①,应酬为劳。老母在堂,于礼不能远离,日惟避喧南园内。松柏之间,有一草庐,岁久敝漏,不蔽风雨,且卑隘②如坐阱中。不得已改作焉。撤草而覆之以瓦左右置牖③前后为门,疏朗空洞,落日后犹能辨蝇头字。中设一扁,名以“后知轩”。夫松柏皆后凋材也,必于岁寒然后知,为人者,固宜若志坚心,养松柏后凋之节。又居之四面通明者为轩,孰谓斯名不情称哉?

(选自李开轩《后知轩记》,有改动)

【注】①丛委:繁杂,堆积。②卑隘:矮小狭窄。③牖(yǒu):窗户。

(1)下列选项中加点词语意思相同的一项是 (2分)

A.属予作文以记之/不得已改作焉

B.后天下之乐而乐/必于岁寒然后知

C.有仙则名/名以“后知轩”

D.斯是陋室,惟吾德馨/孰谓斯名不情称哉

(2)下列对【丙】文中加波浪线部分的断句,正确的一项是 (2分)

A.撤草而覆之/以瓦左右置牖前/后为门

B.撤草而覆之/以瓦左右置牖/前后为门

C.撤草而覆之以瓦/左右置牖/前后为门

D.撤草而覆之以瓦/左右置牖前/后为门

(3)用现代汉语翻译选文中的划线句子。

①微斯人,吾谁与归?(2分)

②养松柏后凋之节。(2分)

(4)古语云:“亭台楼阁皆为志之所归”,意思是每一所建筑的书写都能表达作者的情志。请结合三篇选文简要分析。(4分)

8.(4分)阅读下面的诗歌,然后回答问题。

商山早行

(温庭筠)

晨起动征铎,客行悲故乡。鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。因思杜陵梦,凫雁满回塘。

(1)发挥想象,描绘“槲叶落山路,枳花明驿墙”画面。(1分)

(2)诗歌四联无一“早”字,但无处不写“早”。试在颔联中找出一个写“早”的事物,并自选角度赏

析。(3分)

9.(13分)阅读以下材料,完成问题。

“向未来”项目小组开展“大国未来 人口红利”专题学习活动,整理了四份材料。

【材料一】

世界第一人口大国首次迎来人口负增长。消息颇具冲击力,舆论比较关注的则是中国的人口红利是否已经消失。

受访专家均提到,事实上,很多人对“人口红利”的理解不透彻。宋健解释,通常所说的人口红利是一个经济学概念,主要指“人口规模”或“人口结构”红利,就是指在人口转变过程中,少儿人口比例下降而老年人口比例尚未大幅增加、总抚养比相对较低时期,形成“人口机会窗口”,若是能抓住这一机会窗口,充分利用丰富而廉价的劳动力资源,所可能创造的经济增长。

郑真真坦言,人口红利并非唾手可得,“先要有一个机会,还要能抓住这个机会”。她告诉记者,我国过去几十年里的“机会”是劳动年龄人口占比非常大,劳动人口年龄的增长又正好和改革开放相重合。上世纪90年代开始,外资的引入和使用、沿海地区的工业发展,包括经济全球化的发展,都给中国劳动力带来了就业机会,进而创造出人口红利。“其实在此次人口负增长以前,2012年我国的劳动年龄人口就已经开始负增长了。”郑真真表示,因此很难说人口负增长对于挖掘人口红利就是一件坏事,这取决于经济社会的决策是什么,以及如何利用现有资源。

宋健向《中国报道》记者分析,人口负增长在人口总量和人口结构两个方面对经济社会的发展产生影响。有利的方面是人口总量对资源环境的压力将有所减轻,各方面的人均指标更可能得到提升,就业压力、住房压力等将得到缓解;不利的影响是结构性挑战愈加严峻,可能对创新能力、消费能力、国防力量等造成负面影响。

随着人口负增长到来,人口总量逐渐减少、老龄化程度不断加深。宋健表示,由人口规模或人口结构引发的红利机会将消失。不过人口学界也认为,前述中国峰值人口的惯性作用能在人口持续负增长状态下维持30~50年,这段时间便是宝贵的“人口机会窗口期”。

宋健称,未来几十年,需要通过开发人口素质等其他要素寻找新的红利机会,利用好尚且存在的有利因素,比如我国劳动年龄人口规模依然巨大、人口素质日益提升、人口流动性强等。

在有关抓住“人口机会窗口期”的决策部署中,延迟退休政策被置于重要一环。郑真真向《中国报道》记者表示,低龄老人依旧可以发挥积极作用,延迟退休或将成为必然,我们需要在制度上和思想上适应老龄社会。

党的二十大报告提出“实施渐进式延迟法定退休年龄”,2022年底召开的中央经济工作会议再次明确“适时实施渐进式延迟法定退休年龄政策”。郑真真强调,开发老年人力资源不能依靠延迟退休这一单项

政策,在提高个人意愿上,社会保障协同制度应优先到位。

(摘自学习强国平台)

链接:此次,决定将实施三孩生育政策及配套支持措施的重大意义概括为四个“有利于”:有利于改善人口结构,落实积极应对人口老龄化国家战略;有利于保持人力资源禀赋优势,应对世界百年未有之大变局;有利于平缓总和生育率下降趋势,推动实现适度生育水平;有利于巩固全面建成小康社会成果,促进人与自然和谐共生。

(新华社《实施三孩生育政策,配套生育支持措施——解读<中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定>》)

【材料二】

2024年国庆期间,广州市围绕“十一黄金周,快乐到广州”的主题,策划并举办了超过两千场文旅活动,活动内容多样,覆盖文艺演出、文博展览、非遗展示等多个领域,旨在为游客提供丰富的文化体验,欢迎各地游客的到来。广州在多家在线旅游平台的国庆旅游数据中持续占据热门地位。

2024年广州“十一”黄金周的旅游数据(部分)

统计项目 总接待游客量 出入境游客量 文旅消费总量

数值 1441万人次 25万人次 112.6亿元

同比增长 3.7% 50% 2.2%

(摘自《广州日报》)

【材料三】

【材料四】

总量虽降,人口红利仍在

人口红利是在人口转变过程中,人口年龄结构变化带来的经济结果。具体来看,它指一个国家的劳动

年龄人口占总人口比重较大,社会抚养负担较轻,为经济发展创造了有利的人口条件。业内人士介绍,判断一国是否拥有人口红利,重点看两个指标:一是劳动年龄人口;二是将劳动年龄人口作为分母,其他年龄组如儿童人口、老年人口作为分子,二者相比计算得出的人口抚养比。从第一项指标来看,中国劳动年龄人口总量和比例目前均处于相对较高水平。从第二项指标看,一般来说,把人口总抚养比低于50%的阶段称之为人口红利期。北京大学人口研究所所长陈功表示,根据第七次全国人口普查数据,2020年中国人口总抚养比(0—14周岁和65周岁及以上人口数加总与15—64周岁人口数之比)为45.9%,与2010年相比有所提高,但当前国内仍然处于人口抚养比低于50%的人口红利期。

(摘自人民日报海外版《总量虽降,人口红利仍在》2021年5月19日)

(1)下列对“人口红利”的理解,其中不正确的一项是 (3分)

A.人口红利指劳动力资源在“人口机会窗口”期所能创造的经济增长。

B.人口红利是在人口转变过程中,人口年龄结构变化带来的经济结果。

C.一个国家劳动年龄人口占总人口比重越大,这个国家人口红利越高。

D.2020年中国人口总抚养比为45.9%,我国目前仍然处在人口红利期。

(2)下列说法与材料不相符的一项是 (3分)

A.人口负增长在人口总量和人口结构两个方面对经济社会的发展产生影响,有有利的一面,有不利的一面。

B.人口总抚养比指的是全国0—14周岁少儿和65周岁及以上老年人的人口数之和与15—64周岁人口数的比例。

C.“人口机会窗口期”是少儿人口比例下降而老年人口比例尚未大幅增加时期,即指总抚养比相对较低时期。

D.今年国庆黄金周,广州总接待游客量、出入境游客量、文旅消费总量均实现同比增长,这就是人口红利。

(3)项目组尝试列举实例来分析材料,其中不正确的一项是 (3分)

A.广州医科大学等高校扩大招生人数:通过建构高质量教育体系,能实现人口红利向人才红利转变。

B.南投集团员工生育三孩可享受一年带薪假期:实施生育三孩政策,是开发二次人口红利的有力措施。

C.某区12所幼儿园暂停招生:人口负增长不利于挖掘人口红利,国家拟通过延退政策保住人口红利。

D.人大代表建议增设端午中秋黄金周:以推动假日经济拉动内需、刺激消费,让民众共享人口红利。

(4)你认为中国的人口红利会消失吗?请结合材料谈谈你的看法。(4分)

10.(17分)阅读下面文字,完成问题。

窗前的树

(张抗抗)

①我的窗前有一棵树。

②那是一棵高大的洋槐。树冠差不多可达六层的楼顶。粗壮的树干与三层的阳台相齐,碧绿而茂密的树叶部分正对着我四楼的窗户。

③坐在书桌前,一树浓阴收入眼底。从春到秋,由晨至昏,任是着意的或是不经意抬头,终是满眼的赏心悦目。

④那树想必已生长了多年。我们还没有搬来的时候,它就站立在这里了。或许,我还没出生的时候,它就已成为一棵树了。就因为它的缘故,我们曾真心希望能拥有这个单元的一扇窗。后来果真如愿,我们从此天天享受着它的清凉与恬静,很是满足,很觉幸福。

⑤洋槐在春天,似乎比其他的树都沉稳些。杨与柳都已翠叶青青,它才爆出米粒般大的嫩芽,只星星点点的一层隐绿,悄悄然绝不喧哗。又过了些日子,忽然就挂满了一串串葡萄似的花苞,又如一只只浅绿色的蜻蜓缀满树枝——当它张开翅膀跃跃欲飞时,薄薄的羽翼成为回荡在春日温和的云朵下一首优雅迷人的轻音乐。那个清晨你会被一阵来自梦中的花香唤醒,那香味甘甜淡雅、撩人心脾却又若有若无。你寻着这馥郁走上阳台,你的精神为之一振,你的眼前为之一亮,顿时整个世界都因此灿烂而壮丽:满满的一树雪白,袅袅低垂,如瀑布倾泻四溅。银珠般的花瓣在清风中微微飘荡,花气熏人,人也陶醉。

⑥便设法用手勾一串鲜嫩的槐花,一小朵一小朵地放进嘴里,如一个圣洁的吻,甜津津、凉丝丝的。轻轻地咽下,心也香了。洋槐开花的日子,是我们的槐花节。

⑦槐花开过,才知春是真的来了。铺在桌上的稿纸,便也文思灵动起来。那时的文字,就有了些许轻松。

⑧夏日的洋槐,巍巍然郁郁葱葱,一派的生机勃发。骄阳下如华盖蔽日,烈焰下送来阵阵清风。夏日常有雨,暴雨如注时,偏爱久久站在窗前看我的槐树——它任凭狂风将树冠刮得东歪西倒,满树的绿叶呼号犹如一头发怒的雄狮,它翻滚,它旋转,它颤栗,它呻吟。曾有好几次我以为它会被风暴折断,闪电与雷鸣照亮黑暗的瞬间,我窥见它的树干却始终岿然。大雨过后,它轻轻抖落身上的水珠,那一片片细碎光滑的叶子被雨水洗得发亮,饱含着水分,安详而平静。

⑨那个时刻我便为它幽幽地滋生出一种感动,自己的心似乎也变得干净而澄明。雨后清新的湿气萦绕书桌徘徊不去,我想这书桌会不会是用洋槐木做的呢?否则为何它负载着沉重的思维却依然结实有力。

⑩洋槐给我一春一夏的绿色,到秋天,艳阳在树顶涂出一抹金黄,不几日,窗前已被装点得金碧辉煌。秋风乍起,金色的槐树叶如雨纷纷飘落,我的思路便常常被树叶的沙沙声打断。我明白那是一种告别的方式。它们从不缠缠绵绵凄凄切切,它们只是痛痛快快利利索索地向我挥挥手连头也不回。它们离开了槐树就好比清除了衰老抛去了陈旧,是一个必然,一种整合,一次更新。它们一日日稀疏凋零,安然地沉入泥

土,把自己还原给自己。它们需要休养生息,一如我需要忘却所有的陈词滥调而寻找新的开始。所以凝望这棵斑驳而残缺的树,我并不怎么觉得感伤和悲凉——我知道它们明年还会再回来。

冬天的洋槐便静静地沉默。它赤裸着全身一无遮挡,向我展示它的挺拔与骄傲。或许没人理会过它的存在,它活得孤独,却也活得自信,活得潇洒。雪后的槐树一身素裹银光璀璨,犹如在阳光中回响着的一曲庄严华丽的交响乐。寒流摇撼它时,它黑色的枝条俨然如乐队指挥庄严的手臂,指挥着风的合奏。树叶落尽以后,树杈间露出一只褐色的鸟窝,肥硕的喜鹊啄着树枝喳喳欢叫,几只麻雀飞来飞去到我的阳台上寻食,偶尔还有乌鸦的黑影匆匆掠过,时喜时悲地营造出一派生命的气氛,使我常常猜测着鸟们的语言,也许是在提醒着我什么。

四季的洋槐便如一幅幅不倦变幻的图画,镶入我窗口这巨大的画框。冬去春来,老槐衰而复荣、败而复兴,重新回来的是原来那棵老槐;可是,我知道它已不再是原来的那棵槐树了——它的每一片树叶、每一滴浆汁,都由新的细胞、新的物质构成。它是一棵新的老槐树。

年复一年,我已同我的洋槐度过了六个春秋。在我的一生中,我与槐树无言相对的时间将超过所有的人。

这段漫长又真实的日子,槐树与我无声的对话,便构成一种神秘的默契……

(选自《读者》)2007年第23期)

(1)下列对本文的理解与分析,不正确的一项是 (3分)

A.文章语言优美、节奏舒缓、感情细腻,使用大量的比喻句和拟人句,读来朗朗上口。

B.作者将自然景物描写与个人生活、情感巧妙地结合起来,体现人与自然的和谐共生。

C.从不“缠缠绵绵凄凄切切”,只是“痛痛快快利利索索”,着力写洋槐的潇洒恣意。

D.作者工笔细描洋槐在一年四季不同的形态美,尤其喜爱春天满树灿烂而壮丽的槐花。

(2)你喜欢哪个季节的洋槐?参照示例,给这个季节的洋槐拟写标题(如,自信潇洒的冬之战士),并结合原文说说原因。(4分)

(3)根据括号中的提示,结合上下文赏析加点词和划横线句的表达效果。(4分)

①洋槐在春天,似乎比其他的树都沉稳些。(从词语运用的角度)

②寒流摇撼它时,它黑色的枝条俨然如乐队指挥庄严的手臂,指挥着风的合奏。(从修辞手法的角度)

(4)“我知道它已不再是原来的那棵槐树了——它的每一片树叶、每一滴浆汁,都由新的细胞、新的物质构成。它是一棵新的老槐树”蕴藉含蓄,请结合全文谈谈你的理解。(6分)

第三部分写作(50分)

11.(50分)作文。

根据提示,将题目《,真美!》补充完整,写一篇文章。

法国雕塑家罗丹:“美是到处都有的。对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”一朵花,一片云,一幅画,一个人……只要用心观察,你会发现美一定在我们的身边。

要求:①文体自选(诗歌除外);②600字以上;③文中不能出现考生的姓名和所在学校名称。

12.(4分)请根据阅读积累,完成“读经典我思考”主题读书卡。(4分)

2024年“读经典我思考”主题读书卡 班级:九(2)班 姓名:唐岱

阅读要求 读经典 我思考

经典名著 三复情节 中国人为什么对数词“三”情有独钟?

读思结合体悟成长 ① ②

《西游记》 ③

④ 祥子三起三落的人生

读书名言 读书是一种崇高的享受,它能使人从狭隘的个人生活中解脱出来,使人的精神得到升华和净化。读书能使人接触到人类最伟大的思想;能使人受到人类最高尚的情感的感染;能使人的心灵变得更加宽广和深邃。——阿尔伯特 爱因斯坦

13.(4分)“书籍的力量,跨越时空、洞见未见、启迪心灵”。请选择其中一本经典名著,在班级“典耀中华”主题读书会上分享你的读书感受。

①《红星照耀中国》

②《经典常谈》

③《艾青诗选》

广东省广州市白云区2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题

答案及简析

1.答案:D

简析:A项,“歼灭”的“歼”读jiān,“阡陌交通”的“阡”读qiān;“省事”的“省”读shěng,“不省人事”的“省”读xǐng。B项,“游弋”的“弋”读yì,“金戈铁马”的“戈”读gē;“行辈”的“行”读háng,“五行缺土”的“行”读xíng。C项,“笨拙”的“拙”读zhuō,“咄咄逼人”的“咄”读duō;“拜谒”的“谒”读yè,“怒不可遏”的“遏”读è。D项,“屏障”和“重峦叠嶂”的“嶂”都读zhàng,“勉强”和“强聒不舍”的“强”都读qiǎng。

2.答案:B

简析:A项,“妖饶”应为“妖娆”,“箪食壶桨”应为“箪食壶浆”;C项,“炯乎不同”应为“迥乎不同”;D项,“五赃六腑”应为“五脏六腑”。

3.答案:C

简析:A项,“荡然无存”意思是完全消失,与“展现在舞台上”矛盾;B项,“不由分说”指不容人分辩解释,此处应用“不言而喻”;D项,“丰功伟绩”指对社会作出突出贡献,创造过巨大业绩,用于形容运动员在奥运会上的成绩,语义过重。

4.答案:A

简析:B项,逻辑不当,应是“不仅让古镇的夜晚变得璀璨夺目,更是融合传统文化与现代审美的一次尝试”;C项,句式杂糅,删去“旨在”;D项,成分残缺,删去“随着”或“使得”。

5.答案

(1)示例:李子柒回归让传统文化再绽光彩。

(2)示例:“李子柒现象”指的是围绕李子柒所产生的一系列独特的文化、经济、社会等方面的影响和反应。

(3)示例:①深入挖掘文化内涵;②创新传播方式;③线上线下结合;④鼓励文化创新;⑤培养文化人才。

简析:(1)概括材料一主要内容,抓住李子柒回归及对传统文化传播的意义;(2)结合材料,明确“李子柒现象”围绕其产生的多方面影响;(3)从文化内涵挖掘、传播方式创新等方面提建议。

6.答案

(1)①病树前头万木春②山雨欲来风满楼③匹夫不可夺志也④东皋薄暮望⑤醉翁之意不在酒⑥欲济无舟楫

(2)①黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开②东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔

简析:(1)根据平时积累填写,注意“欲”“皋”“楫”等易错字;(2)根据批注和诗歌内容填写,“摧”“鳞”等字易写错。

7.答案

(1)D

(2)C

(3)①如果没有这种人,我同谁一道呢?②培养松柏经冬不凋的气节。

(4)【甲】通过写重修岳阳楼,表达了作者范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负和“不以物喜,不以己悲”的旷达胸襟。【乙】作者刘禹锡通过描写陋室,表达了作者不与世俗同流合污、洁身自好、安贫乐道的生活态度。【丙】作者李开先通过写自己改建草庐表达了自己要像松柏一样培养坚贞不屈的气节,追求一种坚守自我、不随波逐流的情志。

简析:(1)A项,“作”分别是“写”“建造、修建”;B项,“后”分别是“在……之后”“这样以后”;C项,“名”分别是“出名、著名”“命名”;D项,“斯”都是“这”。(2)“撤草而覆之以瓦”表意完整,“左右置牖”“前后为门”并列,C断句正确。(3)准确翻译重点字词;(4)结合文本内容分析作者情志。

8.答案

(1)干枯的槲叶纷纷脱落在山路上。枳树的白花也已开放在驿墙边,显得十分耀眼夺目。

(2)鸡声嘹亮,茅草店沐浴着晓月的余晖;足迹凌乱,木板桥覆盖着早春的寒霜。“鸡声”和“月”字,突出了“早行”。

简析:(1)抓住意象描绘画面;(2)从颔联中“鸡声”“月”等事物体现“早行”特点分析。

9.答案

(1)C

(2)D

(3)C

(4)中国的人口红利不会立即消失,但会面临一些挑战和变化。从材料一可知,中国峰值人口的惯性作用能在人口持续负增长状态下维持30-50年,这段时间是宝贵的“人口机会窗口期”,且未来几十年,我国劳动年龄人口规模依然巨大、人口素质日益提升、人口流动性强等,可通过开发这些要素寻找新的红利机会。材料四也提到当前国内仍然处于人口抚养比低于50%的人口红利期。不过,随着人口结构的变化,确实需要积极应对。同时,实施三孩生育政策及配套支持措施,有利于改善人口结构,保持人力资源禀赋优势等,从长远来看也有助于维持和创造新的人口红利。

简析:(1)C项,判断人口红利不能仅看劳动年龄人口占比,C错误;(2)广州国庆旅游数据增长不能简单等同于人口红利,D错误;(3)幼儿园暂停招生原因多样,与人口负增长及延退政策无必然联系,C错误;(4)结合材料从人口结构现状、政策影响等方面分析。

10.答案

(1)D

(2)示例:孤独自信的冬之舞者。原因:冬天的洋槐赤裸着全身,一无遮挡,活得孤独却自信潇洒,雪后一身素裹银光璀璨,枝条在寒流摇撼时,宛如乐队指挥庄严的手臂,仿佛在指挥着风的合奏,似在冬日舞台上独自舞蹈,展现独特风姿,故而可拟此标题。

(3)①“沉稳”一词本是用来形容人的性格沉着稳重,这里运用拟人的修辞手法,将洋槐当作人来写,赋予洋槐人的性格特点,生动形象地写出了洋槐在春天发芽、开花相较于其他树较晚、较缓的特点,表现出洋槐不急于展现自己,含蓄内敛的姿态,也流露出作者对洋槐这一特点的欣赏之情。②此句运用了比喻的修辞手法,把洋槐黑色的枝条比作乐队指挥庄严的手臂,把风吹动枝条的景象比作乐队指挥在指挥风的合奏,生动形象地描绘出冬天洋槐枝条在寒流中刚劲、有力且富有节奏感的姿态,展现出洋槐在冬日里虽历经寒冷却依然挺拔、自信的风采,同时也表达了作者对洋槐的赞美之情。

(4)这句话蕴含着深刻的哲理与作者对生命的感悟。从自然角度看,洋槐每一年都会经历四季轮回,在这个过程中它不断新陈代谢,树叶、浆汁等都由新的细胞、物质构成,它的外在形态虽然看似还是那棵老槐树,但实际上它一直在生长变化,是一棵处于更新状态的“新”槐树,体现了自然万物生生不息、循环更替的规律。从作者与之相处的情感角度来说,随着时间推移,作者与洋槐度过多个春秋,在无声的陪伴中,彼此都在经历着变化,作者对洋槐的认识与情感也在不断加深和更新,每一年面对的虽是同一棵槐树,却又有着不同的感受与理解,象征着人与自然界的关系也是在不断变化、发展且相互影响的,饱含着作者对洋槐、对生命、对人与自然关系的深刻思考。

简析:(1)文章对洋槐四季都有独特情感,并非只喜爱春天槐花,D错误;(2)选择季节,结合特点拟标题并阐述原因;(3)①从拟人修辞角度分析“沉稳”的表达效果;②从比喻修辞角度分析句子;(4)从自然规律和作者情感角度理解句子含义。

11.答案:略

简析:这是半命题作文,先补充题目,围绕“美”展开,通过具体事物或人物展现美,表达感受和赞美,可从自然、生活、人性等方面选材。

12.答案

①《三国演义》

②诸葛亮三气周瑜

③三借芭蕉扇

④《骆驼祥子》

中国人对数词“三”情有独钟,这背后有着深厚的文化渊源。在中国传统文化里,“三”常被视为一个具有完整意义的数字,它代表着多数、圆满、稳定等诸多含义,所以在文学创作中频繁使用“三复情节”,以增强作品的表现力与文化底蕴。

简析:根据名著情节填写,从文化内涵角度分析“三”在文学作品中频繁出现的原因。

13.答案:示例一:阅读《经典常谈》让我对中国传统文化经典有了更全面、更深入的认识。以前觉得这些经典很遥远、很晦涩,现在发现它们与我们的生活息息相关。这些经典是中华民族智慧的结晶,传承着中华民族的价值观和精神追求。我们应该积极学习和传承这些经典文化,增强民族自豪感和文化自信。示例二:读《艾青诗选》让我感受到了诗歌的力量。艾青的诗能够触动人心,让我更加热爱自己的祖国和人民。同时,也让我认识到诗歌是一种表达情感和思想的有力工具。在生活中,我们也可以像艾青一样,用文字来抒发自己对生活、对社会的感受。

简析:选择一本名著,从内容、主题、收获感受等方面分享读书体会,可结合具体情节。

同课章节目录