上海市虹口区2024-2025学年九年级上学期期末(一模)考试语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 上海市虹口区2024-2025学年九年级上学期期末(一模)考试语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 338.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-03 11:29:47 | ||

图片预览

文档简介

上海市虹口区2024-2025学年九年级上学期期末(一模)考试语文试卷

一、古诗文(35分)

1.(13分)默写。

(1)无可奈何花落去, 。(晏殊《浣溪沙》)

(2) ,两鬓苍苍十指黑。(白居易《卖炭翁》)

(3)复行数十步, 。(陶渊明《桃花源记》)

(4)小虹整理积累水月相映的诗文佳句时,由“月下飞天镜”想到《岳阳楼记》中有异曲同工之妙的“ , ”。

2.(22分)阅读下面的诗文,完成问题。

【甲】

野望

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

【乙】

(节选)

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

【丙】

武昌九曲亭记(节选)

子瞻迁于齐安①,庐于江上。齐安无名山,而江之南武昌诸山,陂陁蔓延,涧谷深密,中有浮图②精舍③,西曰西山,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,萧然绝俗,车马之迹不至。每风止日出,江水伏息,子瞻杖策载酒,乘渔舟,乱流而南。山中有二三子,好客而喜游。闻子瞻至,幅巾迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,酌酒相劳。意适忘反,往往留宿于山上。以此居齐安三年,不知其久也。

【注释】①齐安:古郡名,即黄州。这篇文章作于公元1082年(元丰五年)。②浮图:梵语,指佛寺。③精舍:僧人住所。

(1)【乙】文节选自课文《 》,作者欧阳修与【丙】文中的“子瞻”(即北宋文学家 )同属于“唐宋八大家”。(2分)

(2)解释下列句中的加点词。(4分)

①晦明变化者

②下列选项中,对【丙】文“依山临壑”中“临”的解释最恰当的一项是

A.靠近

B.来到

C.将要

D.面对

(3)用现代汉语翻译下面句子。(3分)

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(4)【甲】【乙】【丙】三篇诗文由山色之景入情。【甲】诗颔联、颈联以 结合的手法表现出一幅安乐祥和的田园秋景图,尾联笔锋一转抒发了 之情;【乙】文表达了 之乐;【丙】文先绘山水,再叙人情,由景及人,“ ”四字足以体现出子瞻在齐安的愉悦洒脱之情。(8分)

(5)【丙】文首句提及“子瞻迁于齐安”,请结合文意分析他能够“居齐安三年,不知其久也”的原因。(5分)

二、现代文(35分)

3.(16分)阅读下文,完成问题。

从“李约瑟之问”到未来之问

①为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学?从“李约瑟之问”出发,我们的疑问仿佛更多了:“李约瑟之问”是否源于西方中心主义视角?在21世纪,“李约瑟之问”是否已经被消解?从“李约瑟之问”出发,中国又该如何融入科学发展的未来?要回答这些问题,应该先回到文明的开端。

②许倬云在《万古江河》中这样写道:以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”,“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长。中国文化从早期就展现了开放性、善于融合的特点。但为什么在中国古代没有出现系统性科学研究的萌芽?一方面可能源于中国文化与皇权结合得过于紧密;另一方面,中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论——这导致了直到明朝,人们依然寄希望于通过语义模糊的“格物致知”来达到对自然界的深刻理解以及自省。

③所谓“格物致知”,最早出自于《礼记 大学》。所谓“格物”,可以理解为对外界事物的认识,而“致知”则是升华到了理性思维的程度。问题在于,当涉及到人究竟该如何从“格物”上升到“致知”的方法论时,这部经典著作中并没有做出清晰的解释。

④以现代眼光看,这种既缺乏一定的逻辑基础,也没有方法论指引的“格物”方法,很难帮助人对自然界有更加深刻的理解。因为现代科学是建立在形式逻辑之上,以数学为基础,通过对外部世界分类、分科,通过行之有效的科学手段进行研究而发展起来的。

⑤中国文化自成体系,但它似乎并没有找到一条通往现代科学的道路。而在世界的另一边,经过了漫长的中世纪和文艺复兴的欧洲思想家们也感受到了多方面的困境,欧洲同样需要外来文化的注入以解决自身的难题。从17世纪开始,中西方文化一次剧烈的碰撞和融合开始了,至少有两位从未到过中国的思想家不约而同地把目光投向了中国。

⑥伏尔泰堪称法国启蒙运动的精神领袖。他相信中国的历史开端早于欧洲,而且因为中国人的历史记载都是以天文观测为基础,也就更为可信。当时德国数学家莱布尼茨,与牛顿几乎同时发明了微积分学。他意识到中国文明是一种独立于西方世界的古老且高度发达的文明。他曾经热情地学习《易经》,并由此得到启发,发明了二进制数学。可见当时欧洲知识界希望能够与中国文化交流、互补的积极态度。

⑦虽然中国文化中缺乏对逻辑学和数学的重视,很难从中产生现代科学,但经过20世纪初的科学革命之后,人们有些意外地发现,中国文化可能在现代社会为科学发展提供了一个全新的视角。中国文化历来习惯于把人自身的存在与外界看作一个整体来统一对待,所谓“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事”。到了科学高度发达的21世纪,这种包含观察者自身的整体性思维反而可能对科学发展产生西方文化无法起到的引导作用。

⑧百川归海,中国文化已经成为世界文化的一部分。我们可以认为中西方文化的交流、互补、融合,早在几百年前伏尔泰和莱布尼茨的时代就已经开始。如今更应该探究的,也许是中国文化在和世界其他文化相互融合之后,凭借其特质,将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展。

(有删改)

【注】李约瑟(1900—1995):中国科学院外籍院士、生物化学和科学史学家。

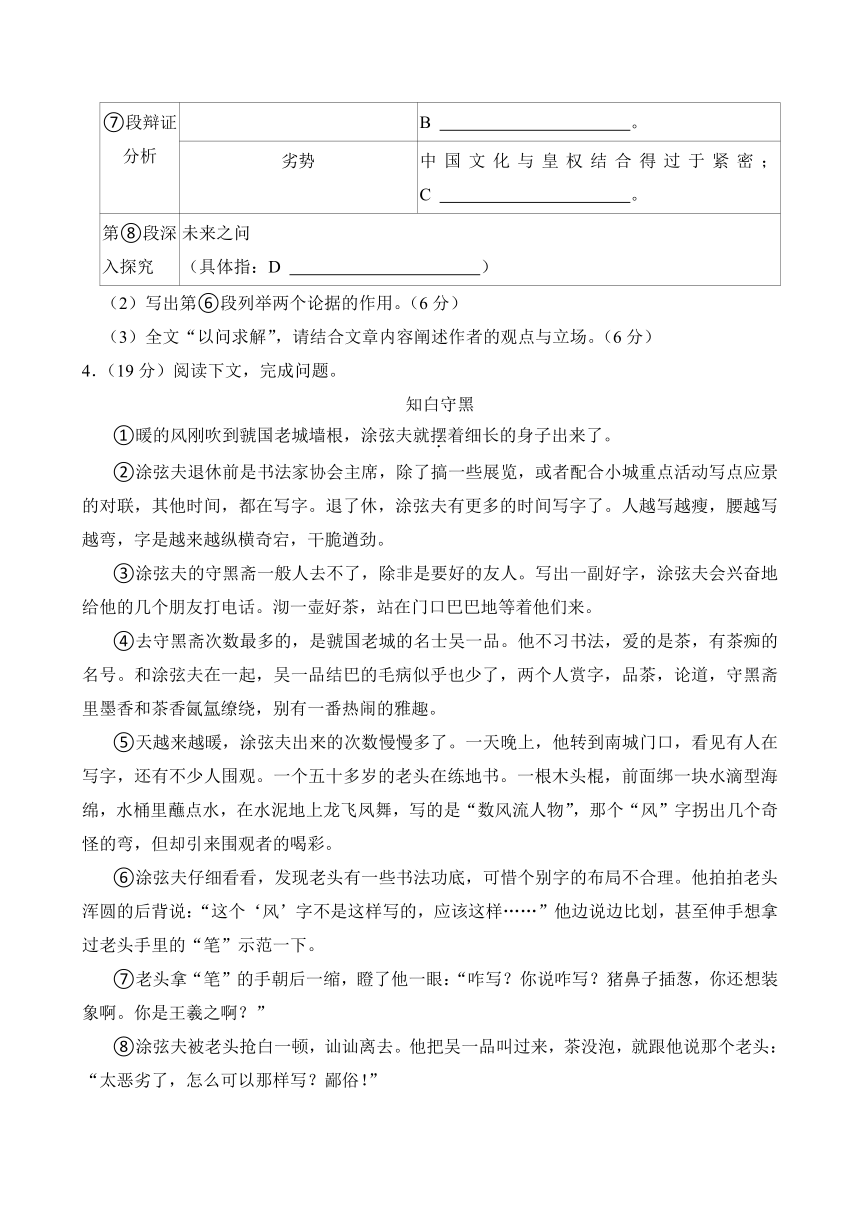

(1)根据文章的论述,完成下表。(4分)

第①段提出问题 “李约瑟之问” (具体指:A )

第②—⑦段辩证分析 优势 中国文化具有开放性、善于融合的特点;B 。

劣势 中国文化与皇权结合得过于紧密;C 。

第⑧段深入探究 未来之问 (具体指:D )

(2)写出第⑥段列举两个论据的作用。(6分)

(3)全文“以问求解”,请结合文章内容阐述作者的观点与立场。(6分)

4.(19分)阅读下文,完成问题。

知白守黑

①暖的风刚吹到虢国老城墙根,涂弦夫就摆着细长的身子出来了。

②涂弦夫退休前是书法家协会主席,除了搞一些展览,或者配合小城重点活动写点应景的对联,其他时间,都在写字。退了休,涂弦夫有更多的时间写字了。人越写越瘦,腰越写越弯,字是越来越纵横奇宕,干脆遒劲。

③涂弦夫的守黑斋一般人去不了,除非是要好的友人。写出一副好字,涂弦夫会兴奋地给他的几个朋友打电话。沏一壶好茶,站在门口巴巴地等着他们来。

④去守黑斋次数最多的,是虢国老城的名士吴一品。他不习书法,爱的是茶,有茶痴的名号。和涂弦夫在一起,吴一品结巴的毛病似乎也少了,两个人赏字,品茶,论道,守黑斋里墨香和茶香氤氲缭绕,别有一番热闹的雅趣。

⑤天越来越暖,涂弦夫出来的次数慢慢多了。一天晚上,他转到南城门口,看见有人在写字,还有不少人围观。一个五十多岁的老头在练地书。一根木头棍,前面绑一块水滴型海绵,水桶里蘸点水,在水泥地上龙飞凤舞,写的是“数风流人物”,那个“风”字拐出几个奇怪的弯,但却引来围观者的喝彩。

⑥涂弦夫仔细看看,发现老头有一些书法功底,可惜个别字的布局不合理。他拍拍老头浑圆的后背说:“这个‘风’字不是这样写的,应该这样……”他边说边比划,甚至伸手想拿过老头手里的“笔”示范一下。

⑦老头拿“笔”的手朝后一缩,瞪了他一眼:“咋写?你说咋写?猪鼻子插葱,你还想装象啊。你是王羲之啊?”

⑧涂弦夫被老头抢白一顿,讪讪离去。他把吴一品叫过来,茶没泡,就跟他说那个老头:“太恶劣了,怎么可以那样写?鄙俗!”

⑨吴一品一言不发,看着涂弦夫在守黑斋里转圈,义愤填膺。末了,他微微笑,把涂弦夫拉到书房门口,指着门上“守黑斋”三个字让他看,吴一品说:“知白守黑,对吧?”

⑩涂弦夫当初给书房取的名叫守墨斋,吴一品看后摇摇头,说:“好,但不如去了土,叫守黑斋。”涂弦夫问为什么,吴一品说:“看过《道德经》吧?”涂弦夫说:“知其白,守其黑,为天下式,可是这个?”吴一品一拍手:“对……对……对了。”于是,守墨斋便成了守黑斋。

看着守黑斋三个字,涂弦夫说:“老兄,还是你高啊。知白守黑,得有容人之心啊。走,喝茶。”

再从南城门口经过,涂弦夫看到那个微胖的老头:还在那儿锲而不舍地写,依然是“数风流人物”,那个“风”字依然拐出好几个奇怪的弯。

写完,老头得意地看看围观的人群,涂弦夫喊了一声:“好!”

老头看到他,似乎还记得。老头说:“老仙儿,这回不挑刺了,来两笔?”

涂弦夫摆摆枯瘦手:“免了,免了。”

老头不依不饶:“怕丢丑?”

涂弦夫说:“怕丢丑。”

老头哈哈大笑:“我天天练,总会有进步。你要记得,不懂就不要乱说啊。”

涂弦夫点点头;“是,是,大有进步。”

老头活动活动肩膀手臂,提了桶换个地方接着写,涂弦夫看着自得其乐的他,觉得这也是一种境界。

(有删改)

(1)下列关于①—④段的理解正确的一项是 (3分)

A.小说开头交代了涂弦夫的身份,是后文他看不惯老头从而起冲突的根本原因。

B.小说开头提及涂弦夫的字纵横奇宕,干脆遒劲,是为了反衬老头书法水平不高。

C.“去守黑斋次数最多”暗示了吴一品此人特殊,为下文他改变涂弦夫埋下伏笔。

D.墨香和茶香具有象征意义,代表涂弦夫和吴一品不同的处世态度和思想境界。

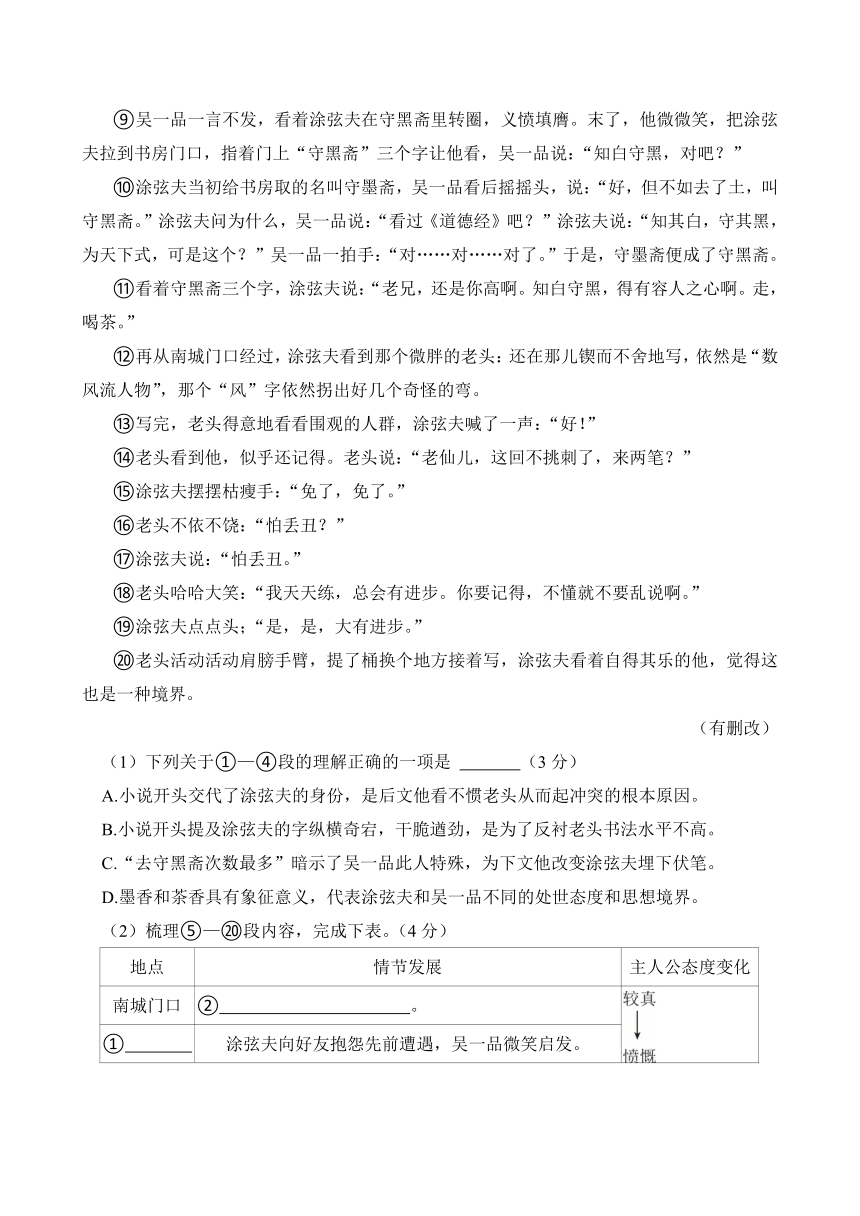

(2)梳理⑤— 段内容,完成下表。(4分)

地点 情节发展 主人公态度变化

南城门口 ② 。

① 涂弦夫向好友抱怨先前遭遇,吴一品微笑启发。

南城门口 再见老头写字,涂弦夫喝彩,老头自得其乐。

(3)探究小说语言。

A.用词贴合人物心理,突出人物形象。如第①段“暖的风刚吹到虢国老城墙根,涂弦夫就摆着细长的身子出来了”,句中加点字“摆”写出了 。(2分)

B.人物对话特色鲜明,富有表现力。请结合第 — 段举例分析。(5分)

(4)联系全文,简述作者精心构思书房改名细节的深意。(5分)

三、综合运用(20分)

5.(20分)九年级某班同学阅读《从“李约瑟之问”到未来之问》一文后,产生了浓厚兴趣与深度思考。语文课代表组织了一场以“中西方文化交流”为主题的讨论,邀请你参与。

(1)小语同学认为中国文化自成体系。正如《经典常谈》目录中提到《 》《 》等经典著作,展示了我国古代思想文化的基本面貌。(2分)

(2)小文同学发现西方文化建立了一套注重科学实证法的体系。他把《昆虫记》中法布尔对“象态橡栗象”的介绍转化为下面的流程图。(6分)

①处应填写: 。

②处排列的顺序应为 、 、 。

③处应填写: 。

(3)你提出了新的看法:中西方文化在创造力和想象力上各有千秋。比如《海底两万里》中虚构的“诺第留斯号”潜水艇,源自对现实中相关科学知识的创造。(3分)

“诺第留斯号”潜水艇长70米,最宽处8米,是长圆柱体,末端呈锥形的潜艇①。它有多个储水舱,控制潜艇的下潜深度是靠改变水舱的水量来实现的②。这艘潜艇的驱动完全靠电力,而电力主要来源于开采海底煤矿,用煤里的热能去提取海水里的钠,将钠与汞混合构成汞合金,替代本生灯电池里的锌③。

请选择下面合适的句子为上述文字依次注解。(各选择一项序号)

①

②

③

A.流线体设计的物体表面平滑且逐渐变化,从而减小阻力。

B.“诺第留斯号”潜水艇的下潜和上浮是通过改变潜艇内部的空气质量来实现的。

C.如同热气球的上升是靠减小热气球内部的空气质量来实现的。

D.海洋中的氯化钠被完全提取利用可解决电池问题。

E.“诺第留斯号”潜水艇的电力供应系统较为复杂,涉及到多种能源转化。

(4)小语同学赞同你的看法。就像《经典常谈》中提到古人“会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的”,这种造字法被称为“ ”。如“人”“言”为“ ”本义为 ,也是创造力和想象力的文化产物。(3分)

(5)大家理性地发表了看法,请你结合讨论主题和讨论过程,补全讨论共识稿。(6分)

讨论共识稿

中西方文化都属于世界文化,同中有异。一方面,① ;另一方面,② 。只有③ ,才能实现中西方文化的交流、互补、融合。

四、写作(60分)

6.(60分)作文。

题目:慢慢靠近

要求:(1)写一篇600字左右的文章;(2)不得透露个人相关信息;(3)不得抄袭。

上海市虹口区2024-2025学年九年级上学期期末(一模)考试语文试卷

答案及简析

这份试卷涵盖了古诗文、现代文、综合运用以及写作等部分,全面考查学生的语文知识和能力。答案及简析如下:

1.答案

似曾相识燕归来

满面尘灰烟火色

豁然开朗

浮光跃金,静影沉璧

简析:本题主要考查对古诗文的背诵和准确默写。需注意“燕”不要误写为“雁”;“璧”是美玉的意思,不要写成“壁”;“豁”字的书写也需准确。这些诗句分别出自晏殊《浣溪沙》、白居易《卖炭翁》、陶渊明《桃花源记》和范仲淹《岳阳楼记》,平时背诵时要理解诗句含义,加强记忆。

2.(1)答案:醉翁亭记;苏轼

简析:《醉翁亭记》是欧阳修的经典作品,在文学史上具有重要地位。“唐宋八大家”是唐宋时期八大散文家的合称,苏轼与欧阳修都在其中,这是文学常识的考查,需要学生日常积累。

(2)答案

①明亮

②A

简析:①“晦明变化者”中,“晦”表示昏暗,“明”表示明亮,结合语境可理解其义。②“依山临壑”描述的是地理位置关系,“临”解释为“靠近”更符合文意,像“临渊羡鱼”中的“临”也是此义。

(3)答案:早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,那乐趣也是无穷无尽的。

简析:翻译时,“朝”即早晨,“暮”是傍晚,“四时”指四季,“景”是景色,“无穷”表示没有穷尽。要按照现代汉语表达习惯调整语序,使句子通顺自然。

(4)答案

动静

孤独抑郁、追怀古人

欣赏山水、随四季变化而不同的游玩

意适忘反

简析:《野望》颔联、颈联中,“树树皆秋色,山山唯落晖”是静态的山林景色,“牧人驱犊返,猎马带禽归”是动态的人物活动,动静结合描绘出田园秋景图。尾联“相顾无相识,长歌怀采薇”,诗人在现实中找不到知音,只能追怀古代隐士,抒发孤独抑郁之情。《醉翁亭记》通过描绘山间朝暮和四季景色的变化,如“日出而林霏开,云归而岩穴暝”“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”等,表达了作者欣赏山水、享受随四季变化而不同的游玩乐趣。《武昌九曲亭记》中“意适忘反”直接体现出子瞻在齐安游玩时心情畅快,忘记返回,尽显愉悦洒脱。

(5)答案:一是武昌诸山景色优美,环境清幽绝俗;二是有热情好客、喜爱游玩的山中友人相伴;三是能在这样的环境中尽情享受生活,心情畅快。

简析:从文中“陂陁蔓延,涧谷深密,中有浮图精舍,西曰西山,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,萧然绝俗,车马之迹不至”可看出武昌诸山景色迷人、环境清幽,能让人远离尘世喧嚣,身心愉悦。“山中有二三子,好客而喜游。闻子瞻至,幅巾迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,酌酒相劳”描绘出友人热情好客,与子瞻一同游玩的欢乐场景,给子瞻的生活增添乐趣。“意适忘反,往往留宿于山上”表明子瞻在这样的环境和氛围中尽情享受生活,心情愉悦,所以才“居齐安三年,不知其久也”。

3.(1)答案

A:为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学?

B:“格物”可以理解为对外界事物的认识,“致知”则是升华到了理性思维的程度

C:中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论

D:中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展。

简析:A在文章第①段明确提出“为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学”就是“李约瑟之问”。B根据第③段对“格物致知”的解释概括得出。C从第②段“另一方面,中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论”可直接得出。D依据第⑧段“如今更应该探究的,也许是中国文化在和世界其他文化相互融合之后,凭借其特质,将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”概括。

(2)答案:伏尔泰相信中国的历史开端早于欧洲且更可信;莱布尼茨热情学习《易经》并由此得到启发,发明了二进制数学。作者列举这两个事例,具体有力地证明了“欧洲同样需要外来文化的注入以解决自身的难题”的观点,表明“当时欧洲知识界希望能够与中国文化交流、互补的积极态度”。

简析:第⑥段先指出欧洲需要外来文化解决自身难题,中西方文化开始碰撞融合,然后列举伏尔泰和莱布尼茨的事例。伏尔泰对中国历史的认可,莱布尼茨从《易经》获得启发发明二进制数学,都具体地说明了当时欧洲知识界对中国文化的积极态度,有力地支撑了论点。

(3)答案:作者从“李约瑟之问”引出本文论述的主要内容,指出中华文明具有优势和劣势,但是西方文化同样如此,而且从17世纪开始,至少有两位从未到过中国的西方思想家不约而同地把目光投向了中国;最后提出本文的观点,即作者的未来之问“中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”。

简析:文章开篇以“李约瑟之问”引发思考,接着在第②-⑦段辩证分析中国文化的优势(开放性、善于融合等)与劣势(与皇权结合紧密、不注重观察方法论等),同时提到西方文化也面临困境且需要中国文化。最后在第⑧段提出“中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”这一未来之问,表明作者观点。

4.(1)答案:C

简析:A项涂弦夫与老头起冲突的根本原因是他直接指出老头写字的问题,而非其身份。B项提及涂弦夫的字不是为了反衬老头,而是突出他的书法水平。D项墨香和茶香主要是营造氛围,并非象征两人处世态度和思想境界。C项“去守黑斋次数最多”确实暗示了吴一品的特殊,为后文他用“知白守黑”启发涂弦夫埋下伏笔。

(2)答案

①守黑斋

②涂弦夫看到老头练地书,指出其“风”字写法不当,遭到老头反驳,感到尴尬并寻求吴一品的意见

③豁达

简析:①根据“涂弦夫被老头抢白一顿,讪讪离去。他把吴一品叫过来,茶没泡,就跟他说那个老头”可知地点是守黑斋。②结合第⑤-⑧段内容,涂弦夫看到老头写字并指出问题,被老头反驳后很尴尬,找吴一品诉说,据此概括。③从涂弦夫再次见到老头写字时不再挑刺,还喝彩,能看出他变得豁达。

(3)答案

A:涂弦夫走路的姿态,既显现出他的瘦高身材,也透露出一种悠闲自在的态度,反映出他对生活的从容与自信

B:“老头说:‘老仙儿,这回不挑刺了,来两笔’”表现出老头的幽默和豁达;“涂弦夫说:‘怕丢丑。’”推动了情节发展,揭示了人物性格和内心世界。特别是涂弦夫最后点头表示认同,表明他已经开始接受新的观点,逐渐改变了原有的态度。

简析:A“摆”字生动形象地描绘出涂弦夫走路时的姿态,展现出他的身材特点,同时也体现出他悠闲自在的生活态度,反映出他对生活的从容自信。B老头的话用“老仙儿”这样的称呼,以及“不挑刺了,来两笔”的话语,体现出他的幽默和豁达。涂弦夫“怕丢丑”的回答,既推动了两人对话的情节发展,又能看出他此时的谦逊和自省,他点头认同老头的话,表明他心态的转变。

(4)答案:书房改名细节的深意:通过改名为“守黑斋”,涂弦夫逐渐领悟到了包容与谦逊的重要性,学会了尊重不同的观点和生活方式。这一转变帮助涂弦夫以更加开放的心态面对生活中的种种挑战和不同的人群。

简析:起初涂弦夫给书房取名“守墨斋”,吴一品建议改为“守黑斋”并解释了“知白守黑”的含义。后来涂弦夫在与老头的事情中,领悟到这一理念,不再对老头的书法挑刺,学会包容不同。这一改名细节体现了他思想的转变,以及对他面对生活态度的影响。

5.(1)答案:尚书;诗经

简析:《经典常谈》介绍了众多中国古代经典著作,《尚书》记录古代政治文件等,《诗经》是古代诗歌总集,它们都能展示我国古代思想文化的基本面貌,答案不唯一,符合要求即可。

(2)答案

①猜想假设

②B、C、A

③象态橡栗象们钻孔直达橡栗底部,然后才把卵轻轻地放进去,而不是钻到橡栗果实的中部就收工。因为只有橡栗的底部,在靠近绒毛层的地方,才有质地最为柔软、营养最为丰富的胚芽层食物,象态橡栗象幼虫们的娇嫩口器才咬得动。它们一出生就躺在了一座芳香柔软的巨大面包坊里,可见它们的母亲考虑得有多么周到。

简析:①根据科学实证法流程和“我们可以猜测”可知此处是猜想假设环节。②B句“捉象态橡栗象并放入实验室观察”是实验的开始;C句描述钻探过程,是实验的进行;A句说明实验观察到的结果,所以顺序是B、C、A。③根据《昆虫记》中关于象态橡栗象产卵的相关内容,补充出合理的推断结论。

(3)答案

①A

②C

③E

简析:①“诺第留斯号”潜水艇的长圆柱体、末端呈锥形的设计是流线体,A选项解释了流线体设计的作用,符合对①处的注解。②“控制潜艇的下潜深度是靠改变水舱的水量来实现的”,C选项用热气球上升靠减小内部空气质量来类比,能帮助理解潜艇下潜原理。③“电力主要来源于开采海底煤矿,用煤里的热能去提取海水里的钠……”体现出电力供应系统复杂,涉及多种能源转化,E选项符合。

(4)答案:会意;信;真心诚意、诚实、不欺骗

简析:“会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的”这种造字法是会意。“人”和“言”组成“信”,其本义就是真心诚意、诚实、不欺骗。

(5)答案

①相得益彰,相映生辉

②各具特色、互相依存

③互相借鉴,兼容并包

简析:①处强调中西方文化相互映衬,共同展现美好。②处突出中西方文化各自有特点且相互依赖。③处说明实现中西方文化交流融合的方法是互相学习、包容接纳。

6.答案:略

简析:《慢慢靠近》这个题目,适合写成记叙文。可以写人,如慢慢靠近某个同学、亲人,通过具体事例展现从不了解到了解的过程;也可以写物,如慢慢靠近一本书、一种艺术形式等,体现认识和感悟逐渐加深的过程。写作时要注意把“慢慢”的过程写详细,融入真情实感,突出主题。

一、古诗文(35分)

1.(13分)默写。

(1)无可奈何花落去, 。(晏殊《浣溪沙》)

(2) ,两鬓苍苍十指黑。(白居易《卖炭翁》)

(3)复行数十步, 。(陶渊明《桃花源记》)

(4)小虹整理积累水月相映的诗文佳句时,由“月下飞天镜”想到《岳阳楼记》中有异曲同工之妙的“ , ”。

2.(22分)阅读下面的诗文,完成问题。

【甲】

野望

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

【乙】

(节选)

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

【丙】

武昌九曲亭记(节选)

子瞻迁于齐安①,庐于江上。齐安无名山,而江之南武昌诸山,陂陁蔓延,涧谷深密,中有浮图②精舍③,西曰西山,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,萧然绝俗,车马之迹不至。每风止日出,江水伏息,子瞻杖策载酒,乘渔舟,乱流而南。山中有二三子,好客而喜游。闻子瞻至,幅巾迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,酌酒相劳。意适忘反,往往留宿于山上。以此居齐安三年,不知其久也。

【注释】①齐安:古郡名,即黄州。这篇文章作于公元1082年(元丰五年)。②浮图:梵语,指佛寺。③精舍:僧人住所。

(1)【乙】文节选自课文《 》,作者欧阳修与【丙】文中的“子瞻”(即北宋文学家 )同属于“唐宋八大家”。(2分)

(2)解释下列句中的加点词。(4分)

①晦明变化者

②下列选项中,对【丙】文“依山临壑”中“临”的解释最恰当的一项是

A.靠近

B.来到

C.将要

D.面对

(3)用现代汉语翻译下面句子。(3分)

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

(4)【甲】【乙】【丙】三篇诗文由山色之景入情。【甲】诗颔联、颈联以 结合的手法表现出一幅安乐祥和的田园秋景图,尾联笔锋一转抒发了 之情;【乙】文表达了 之乐;【丙】文先绘山水,再叙人情,由景及人,“ ”四字足以体现出子瞻在齐安的愉悦洒脱之情。(8分)

(5)【丙】文首句提及“子瞻迁于齐安”,请结合文意分析他能够“居齐安三年,不知其久也”的原因。(5分)

二、现代文(35分)

3.(16分)阅读下文,完成问题。

从“李约瑟之问”到未来之问

①为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学?从“李约瑟之问”出发,我们的疑问仿佛更多了:“李约瑟之问”是否源于西方中心主义视角?在21世纪,“李约瑟之问”是否已经被消解?从“李约瑟之问”出发,中国又该如何融入科学发展的未来?要回答这些问题,应该先回到文明的开端。

②许倬云在《万古江河》中这样写道:以黄河流域为核心的“中国”,一步一步走向世界文化中的“中国”,“自己”与“他者”之间的互动,使中国文化不断成长。中国文化从早期就展现了开放性、善于融合的特点。但为什么在中国古代没有出现系统性科学研究的萌芽?一方面可能源于中国文化与皇权结合得过于紧密;另一方面,中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论——这导致了直到明朝,人们依然寄希望于通过语义模糊的“格物致知”来达到对自然界的深刻理解以及自省。

③所谓“格物致知”,最早出自于《礼记 大学》。所谓“格物”,可以理解为对外界事物的认识,而“致知”则是升华到了理性思维的程度。问题在于,当涉及到人究竟该如何从“格物”上升到“致知”的方法论时,这部经典著作中并没有做出清晰的解释。

④以现代眼光看,这种既缺乏一定的逻辑基础,也没有方法论指引的“格物”方法,很难帮助人对自然界有更加深刻的理解。因为现代科学是建立在形式逻辑之上,以数学为基础,通过对外部世界分类、分科,通过行之有效的科学手段进行研究而发展起来的。

⑤中国文化自成体系,但它似乎并没有找到一条通往现代科学的道路。而在世界的另一边,经过了漫长的中世纪和文艺复兴的欧洲思想家们也感受到了多方面的困境,欧洲同样需要外来文化的注入以解决自身的难题。从17世纪开始,中西方文化一次剧烈的碰撞和融合开始了,至少有两位从未到过中国的思想家不约而同地把目光投向了中国。

⑥伏尔泰堪称法国启蒙运动的精神领袖。他相信中国的历史开端早于欧洲,而且因为中国人的历史记载都是以天文观测为基础,也就更为可信。当时德国数学家莱布尼茨,与牛顿几乎同时发明了微积分学。他意识到中国文明是一种独立于西方世界的古老且高度发达的文明。他曾经热情地学习《易经》,并由此得到启发,发明了二进制数学。可见当时欧洲知识界希望能够与中国文化交流、互补的积极态度。

⑦虽然中国文化中缺乏对逻辑学和数学的重视,很难从中产生现代科学,但经过20世纪初的科学革命之后,人们有些意外地发现,中国文化可能在现代社会为科学发展提供了一个全新的视角。中国文化历来习惯于把人自身的存在与外界看作一个整体来统一对待,所谓“宇宙内事乃己分内事,己分内事乃宇宙内事”。到了科学高度发达的21世纪,这种包含观察者自身的整体性思维反而可能对科学发展产生西方文化无法起到的引导作用。

⑧百川归海,中国文化已经成为世界文化的一部分。我们可以认为中西方文化的交流、互补、融合,早在几百年前伏尔泰和莱布尼茨的时代就已经开始。如今更应该探究的,也许是中国文化在和世界其他文化相互融合之后,凭借其特质,将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展。

(有删改)

【注】李约瑟(1900—1995):中国科学院外籍院士、生物化学和科学史学家。

(1)根据文章的论述,完成下表。(4分)

第①段提出问题 “李约瑟之问” (具体指:A )

第②—⑦段辩证分析 优势 中国文化具有开放性、善于融合的特点;B 。

劣势 中国文化与皇权结合得过于紧密;C 。

第⑧段深入探究 未来之问 (具体指:D )

(2)写出第⑥段列举两个论据的作用。(6分)

(3)全文“以问求解”,请结合文章内容阐述作者的观点与立场。(6分)

4.(19分)阅读下文,完成问题。

知白守黑

①暖的风刚吹到虢国老城墙根,涂弦夫就摆着细长的身子出来了。

②涂弦夫退休前是书法家协会主席,除了搞一些展览,或者配合小城重点活动写点应景的对联,其他时间,都在写字。退了休,涂弦夫有更多的时间写字了。人越写越瘦,腰越写越弯,字是越来越纵横奇宕,干脆遒劲。

③涂弦夫的守黑斋一般人去不了,除非是要好的友人。写出一副好字,涂弦夫会兴奋地给他的几个朋友打电话。沏一壶好茶,站在门口巴巴地等着他们来。

④去守黑斋次数最多的,是虢国老城的名士吴一品。他不习书法,爱的是茶,有茶痴的名号。和涂弦夫在一起,吴一品结巴的毛病似乎也少了,两个人赏字,品茶,论道,守黑斋里墨香和茶香氤氲缭绕,别有一番热闹的雅趣。

⑤天越来越暖,涂弦夫出来的次数慢慢多了。一天晚上,他转到南城门口,看见有人在写字,还有不少人围观。一个五十多岁的老头在练地书。一根木头棍,前面绑一块水滴型海绵,水桶里蘸点水,在水泥地上龙飞凤舞,写的是“数风流人物”,那个“风”字拐出几个奇怪的弯,但却引来围观者的喝彩。

⑥涂弦夫仔细看看,发现老头有一些书法功底,可惜个别字的布局不合理。他拍拍老头浑圆的后背说:“这个‘风’字不是这样写的,应该这样……”他边说边比划,甚至伸手想拿过老头手里的“笔”示范一下。

⑦老头拿“笔”的手朝后一缩,瞪了他一眼:“咋写?你说咋写?猪鼻子插葱,你还想装象啊。你是王羲之啊?”

⑧涂弦夫被老头抢白一顿,讪讪离去。他把吴一品叫过来,茶没泡,就跟他说那个老头:“太恶劣了,怎么可以那样写?鄙俗!”

⑨吴一品一言不发,看着涂弦夫在守黑斋里转圈,义愤填膺。末了,他微微笑,把涂弦夫拉到书房门口,指着门上“守黑斋”三个字让他看,吴一品说:“知白守黑,对吧?”

⑩涂弦夫当初给书房取的名叫守墨斋,吴一品看后摇摇头,说:“好,但不如去了土,叫守黑斋。”涂弦夫问为什么,吴一品说:“看过《道德经》吧?”涂弦夫说:“知其白,守其黑,为天下式,可是这个?”吴一品一拍手:“对……对……对了。”于是,守墨斋便成了守黑斋。

看着守黑斋三个字,涂弦夫说:“老兄,还是你高啊。知白守黑,得有容人之心啊。走,喝茶。”

再从南城门口经过,涂弦夫看到那个微胖的老头:还在那儿锲而不舍地写,依然是“数风流人物”,那个“风”字依然拐出好几个奇怪的弯。

写完,老头得意地看看围观的人群,涂弦夫喊了一声:“好!”

老头看到他,似乎还记得。老头说:“老仙儿,这回不挑刺了,来两笔?”

涂弦夫摆摆枯瘦手:“免了,免了。”

老头不依不饶:“怕丢丑?”

涂弦夫说:“怕丢丑。”

老头哈哈大笑:“我天天练,总会有进步。你要记得,不懂就不要乱说啊。”

涂弦夫点点头;“是,是,大有进步。”

老头活动活动肩膀手臂,提了桶换个地方接着写,涂弦夫看着自得其乐的他,觉得这也是一种境界。

(有删改)

(1)下列关于①—④段的理解正确的一项是 (3分)

A.小说开头交代了涂弦夫的身份,是后文他看不惯老头从而起冲突的根本原因。

B.小说开头提及涂弦夫的字纵横奇宕,干脆遒劲,是为了反衬老头书法水平不高。

C.“去守黑斋次数最多”暗示了吴一品此人特殊,为下文他改变涂弦夫埋下伏笔。

D.墨香和茶香具有象征意义,代表涂弦夫和吴一品不同的处世态度和思想境界。

(2)梳理⑤— 段内容,完成下表。(4分)

地点 情节发展 主人公态度变化

南城门口 ② 。

① 涂弦夫向好友抱怨先前遭遇,吴一品微笑启发。

南城门口 再见老头写字,涂弦夫喝彩,老头自得其乐。

(3)探究小说语言。

A.用词贴合人物心理,突出人物形象。如第①段“暖的风刚吹到虢国老城墙根,涂弦夫就摆着细长的身子出来了”,句中加点字“摆”写出了 。(2分)

B.人物对话特色鲜明,富有表现力。请结合第 — 段举例分析。(5分)

(4)联系全文,简述作者精心构思书房改名细节的深意。(5分)

三、综合运用(20分)

5.(20分)九年级某班同学阅读《从“李约瑟之问”到未来之问》一文后,产生了浓厚兴趣与深度思考。语文课代表组织了一场以“中西方文化交流”为主题的讨论,邀请你参与。

(1)小语同学认为中国文化自成体系。正如《经典常谈》目录中提到《 》《 》等经典著作,展示了我国古代思想文化的基本面貌。(2分)

(2)小文同学发现西方文化建立了一套注重科学实证法的体系。他把《昆虫记》中法布尔对“象态橡栗象”的介绍转化为下面的流程图。(6分)

①处应填写: 。

②处排列的顺序应为 、 、 。

③处应填写: 。

(3)你提出了新的看法:中西方文化在创造力和想象力上各有千秋。比如《海底两万里》中虚构的“诺第留斯号”潜水艇,源自对现实中相关科学知识的创造。(3分)

“诺第留斯号”潜水艇长70米,最宽处8米,是长圆柱体,末端呈锥形的潜艇①。它有多个储水舱,控制潜艇的下潜深度是靠改变水舱的水量来实现的②。这艘潜艇的驱动完全靠电力,而电力主要来源于开采海底煤矿,用煤里的热能去提取海水里的钠,将钠与汞混合构成汞合金,替代本生灯电池里的锌③。

请选择下面合适的句子为上述文字依次注解。(各选择一项序号)

①

②

③

A.流线体设计的物体表面平滑且逐渐变化,从而减小阻力。

B.“诺第留斯号”潜水艇的下潜和上浮是通过改变潜艇内部的空气质量来实现的。

C.如同热气球的上升是靠减小热气球内部的空气质量来实现的。

D.海洋中的氯化钠被完全提取利用可解决电池问题。

E.“诺第留斯号”潜水艇的电力供应系统较为复杂,涉及到多种能源转化。

(4)小语同学赞同你的看法。就像《经典常谈》中提到古人“会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的”,这种造字法被称为“ ”。如“人”“言”为“ ”本义为 ,也是创造力和想象力的文化产物。(3分)

(5)大家理性地发表了看法,请你结合讨论主题和讨论过程,补全讨论共识稿。(6分)

讨论共识稿

中西方文化都属于世界文化,同中有异。一方面,① ;另一方面,② 。只有③ ,才能实现中西方文化的交流、互补、融合。

四、写作(60分)

6.(60分)作文。

题目:慢慢靠近

要求:(1)写一篇600字左右的文章;(2)不得透露个人相关信息;(3)不得抄袭。

上海市虹口区2024-2025学年九年级上学期期末(一模)考试语文试卷

答案及简析

这份试卷涵盖了古诗文、现代文、综合运用以及写作等部分,全面考查学生的语文知识和能力。答案及简析如下:

1.答案

似曾相识燕归来

满面尘灰烟火色

豁然开朗

浮光跃金,静影沉璧

简析:本题主要考查对古诗文的背诵和准确默写。需注意“燕”不要误写为“雁”;“璧”是美玉的意思,不要写成“壁”;“豁”字的书写也需准确。这些诗句分别出自晏殊《浣溪沙》、白居易《卖炭翁》、陶渊明《桃花源记》和范仲淹《岳阳楼记》,平时背诵时要理解诗句含义,加强记忆。

2.(1)答案:醉翁亭记;苏轼

简析:《醉翁亭记》是欧阳修的经典作品,在文学史上具有重要地位。“唐宋八大家”是唐宋时期八大散文家的合称,苏轼与欧阳修都在其中,这是文学常识的考查,需要学生日常积累。

(2)答案

①明亮

②A

简析:①“晦明变化者”中,“晦”表示昏暗,“明”表示明亮,结合语境可理解其义。②“依山临壑”描述的是地理位置关系,“临”解释为“靠近”更符合文意,像“临渊羡鱼”中的“临”也是此义。

(3)答案:早晨上山,傍晚返回,四季的景色不同,那乐趣也是无穷无尽的。

简析:翻译时,“朝”即早晨,“暮”是傍晚,“四时”指四季,“景”是景色,“无穷”表示没有穷尽。要按照现代汉语表达习惯调整语序,使句子通顺自然。

(4)答案

动静

孤独抑郁、追怀古人

欣赏山水、随四季变化而不同的游玩

意适忘反

简析:《野望》颔联、颈联中,“树树皆秋色,山山唯落晖”是静态的山林景色,“牧人驱犊返,猎马带禽归”是动态的人物活动,动静结合描绘出田园秋景图。尾联“相顾无相识,长歌怀采薇”,诗人在现实中找不到知音,只能追怀古代隐士,抒发孤独抑郁之情。《醉翁亭记》通过描绘山间朝暮和四季景色的变化,如“日出而林霏开,云归而岩穴暝”“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴”等,表达了作者欣赏山水、享受随四季变化而不同的游玩乐趣。《武昌九曲亭记》中“意适忘反”直接体现出子瞻在齐安游玩时心情畅快,忘记返回,尽显愉悦洒脱。

(5)答案:一是武昌诸山景色优美,环境清幽绝俗;二是有热情好客、喜爱游玩的山中友人相伴;三是能在这样的环境中尽情享受生活,心情畅快。

简析:从文中“陂陁蔓延,涧谷深密,中有浮图精舍,西曰西山,东曰寒溪。依山临壑,隐蔽松枥,萧然绝俗,车马之迹不至”可看出武昌诸山景色迷人、环境清幽,能让人远离尘世喧嚣,身心愉悦。“山中有二三子,好客而喜游。闻子瞻至,幅巾迎笑,相携徜徉而上。穷山之深,力极而息,扫叶席草,酌酒相劳”描绘出友人热情好客,与子瞻一同游玩的欢乐场景,给子瞻的生活增添乐趣。“意适忘反,往往留宿于山上”表明子瞻在这样的环境和氛围中尽情享受生活,心情愉悦,所以才“居齐安三年,不知其久也”。

3.(1)答案

A:为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学?

B:“格物”可以理解为对外界事物的认识,“致知”则是升华到了理性思维的程度

C:中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论

D:中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展。

简析:A在文章第①段明确提出“为什么在科技上一直领先的中国文明,没有产生近代科学”就是“李约瑟之问”。B根据第③段对“格物致知”的解释概括得出。C从第②段“另一方面,中国文化中历来不注重总结对自然界进行观察的方法论”可直接得出。D依据第⑧段“如今更应该探究的,也许是中国文化在和世界其他文化相互融合之后,凭借其特质,将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”概括。

(2)答案:伏尔泰相信中国的历史开端早于欧洲且更可信;莱布尼茨热情学习《易经》并由此得到启发,发明了二进制数学。作者列举这两个事例,具体有力地证明了“欧洲同样需要外来文化的注入以解决自身的难题”的观点,表明“当时欧洲知识界希望能够与中国文化交流、互补的积极态度”。

简析:第⑥段先指出欧洲需要外来文化解决自身难题,中西方文化开始碰撞融合,然后列举伏尔泰和莱布尼茨的事例。伏尔泰对中国历史的认可,莱布尼茨从《易经》获得启发发明二进制数学,都具体地说明了当时欧洲知识界对中国文化的积极态度,有力地支撑了论点。

(3)答案:作者从“李约瑟之问”引出本文论述的主要内容,指出中华文明具有优势和劣势,但是西方文化同样如此,而且从17世纪开始,至少有两位从未到过中国的西方思想家不约而同地把目光投向了中国;最后提出本文的观点,即作者的未来之问“中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”。

简析:文章开篇以“李约瑟之问”引发思考,接着在第②-⑦段辩证分析中国文化的优势(开放性、善于融合等)与劣势(与皇权结合紧密、不注重观察方法论等),同时提到西方文化也面临困境且需要中国文化。最后在第⑧段提出“中国文化将如何影响此前以西方文化为主流的人类科学发展”这一未来之问,表明作者观点。

4.(1)答案:C

简析:A项涂弦夫与老头起冲突的根本原因是他直接指出老头写字的问题,而非其身份。B项提及涂弦夫的字不是为了反衬老头,而是突出他的书法水平。D项墨香和茶香主要是营造氛围,并非象征两人处世态度和思想境界。C项“去守黑斋次数最多”确实暗示了吴一品的特殊,为后文他用“知白守黑”启发涂弦夫埋下伏笔。

(2)答案

①守黑斋

②涂弦夫看到老头练地书,指出其“风”字写法不当,遭到老头反驳,感到尴尬并寻求吴一品的意见

③豁达

简析:①根据“涂弦夫被老头抢白一顿,讪讪离去。他把吴一品叫过来,茶没泡,就跟他说那个老头”可知地点是守黑斋。②结合第⑤-⑧段内容,涂弦夫看到老头写字并指出问题,被老头反驳后很尴尬,找吴一品诉说,据此概括。③从涂弦夫再次见到老头写字时不再挑刺,还喝彩,能看出他变得豁达。

(3)答案

A:涂弦夫走路的姿态,既显现出他的瘦高身材,也透露出一种悠闲自在的态度,反映出他对生活的从容与自信

B:“老头说:‘老仙儿,这回不挑刺了,来两笔’”表现出老头的幽默和豁达;“涂弦夫说:‘怕丢丑。’”推动了情节发展,揭示了人物性格和内心世界。特别是涂弦夫最后点头表示认同,表明他已经开始接受新的观点,逐渐改变了原有的态度。

简析:A“摆”字生动形象地描绘出涂弦夫走路时的姿态,展现出他的身材特点,同时也体现出他悠闲自在的生活态度,反映出他对生活的从容自信。B老头的话用“老仙儿”这样的称呼,以及“不挑刺了,来两笔”的话语,体现出他的幽默和豁达。涂弦夫“怕丢丑”的回答,既推动了两人对话的情节发展,又能看出他此时的谦逊和自省,他点头认同老头的话,表明他心态的转变。

(4)答案:书房改名细节的深意:通过改名为“守黑斋”,涂弦夫逐渐领悟到了包容与谦逊的重要性,学会了尊重不同的观点和生活方式。这一转变帮助涂弦夫以更加开放的心态面对生活中的种种挑战和不同的人群。

简析:起初涂弦夫给书房取名“守墨斋”,吴一品建议改为“守黑斋”并解释了“知白守黑”的含义。后来涂弦夫在与老头的事情中,领悟到这一理念,不再对老头的书法挑刺,学会包容不同。这一改名细节体现了他思想的转变,以及对他面对生活态度的影响。

5.(1)答案:尚书;诗经

简析:《经典常谈》介绍了众多中国古代经典著作,《尚书》记录古代政治文件等,《诗经》是古代诗歌总集,它们都能展示我国古代思想文化的基本面貌,答案不唯一,符合要求即可。

(2)答案

①猜想假设

②B、C、A

③象态橡栗象们钻孔直达橡栗底部,然后才把卵轻轻地放进去,而不是钻到橡栗果实的中部就收工。因为只有橡栗的底部,在靠近绒毛层的地方,才有质地最为柔软、营养最为丰富的胚芽层食物,象态橡栗象幼虫们的娇嫩口器才咬得动。它们一出生就躺在了一座芳香柔软的巨大面包坊里,可见它们的母亲考虑得有多么周到。

简析:①根据科学实证法流程和“我们可以猜测”可知此处是猜想假设环节。②B句“捉象态橡栗象并放入实验室观察”是实验的开始;C句描述钻探过程,是实验的进行;A句说明实验观察到的结果,所以顺序是B、C、A。③根据《昆虫记》中关于象态橡栗象产卵的相关内容,补充出合理的推断结论。

(3)答案

①A

②C

③E

简析:①“诺第留斯号”潜水艇的长圆柱体、末端呈锥形的设计是流线体,A选项解释了流线体设计的作用,符合对①处的注解。②“控制潜艇的下潜深度是靠改变水舱的水量来实现的”,C选项用热气球上升靠减小内部空气质量来类比,能帮助理解潜艇下潜原理。③“电力主要来源于开采海底煤矿,用煤里的热能去提取海水里的钠……”体现出电力供应系统复杂,涉及多种能源转化,E选项符合。

(4)答案:会意;信;真心诚意、诚实、不欺骗

简析:“会合两个或两个以上的字为一个字,这一个字的意义是那几个字的意义积成的”这种造字法是会意。“人”和“言”组成“信”,其本义就是真心诚意、诚实、不欺骗。

(5)答案

①相得益彰,相映生辉

②各具特色、互相依存

③互相借鉴,兼容并包

简析:①处强调中西方文化相互映衬,共同展现美好。②处突出中西方文化各自有特点且相互依赖。③处说明实现中西方文化交流融合的方法是互相学习、包容接纳。

6.答案:略

简析:《慢慢靠近》这个题目,适合写成记叙文。可以写人,如慢慢靠近某个同学、亲人,通过具体事例展现从不了解到了解的过程;也可以写物,如慢慢靠近一本书、一种艺术形式等,体现认识和感悟逐渐加深的过程。写作时要注意把“慢慢”的过程写详细,融入真情实感,突出主题。

同课章节目录