山东省巨野县第一中学历史(岳麓版)必修二:第11课 近代中国民族资本主义的曲折发展(共17张PPT)

文档属性

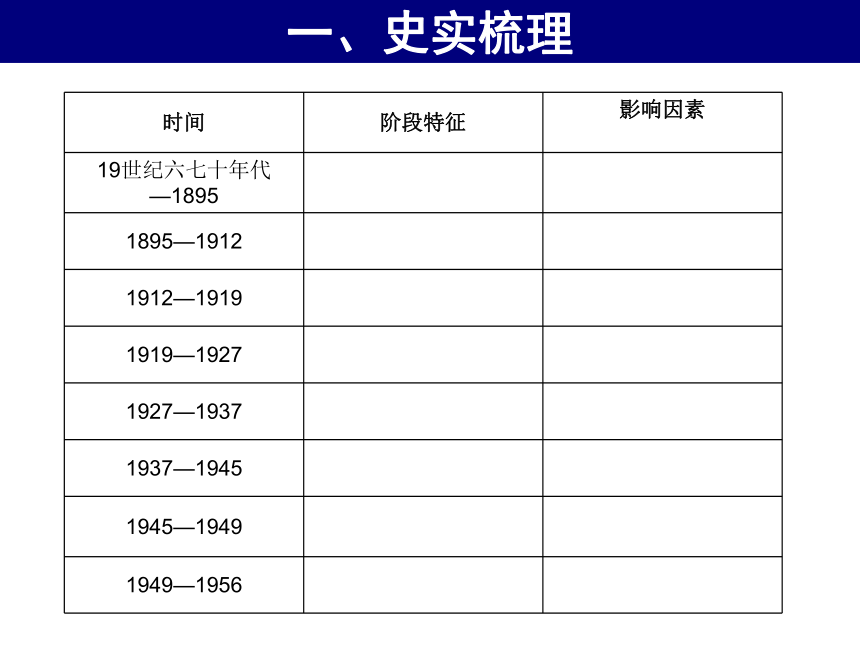

| 名称 | 山东省巨野县第一中学历史(岳麓版)必修二:第11课 近代中国民族资本主义的曲折发展(共17张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 362.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2016-04-27 07:32:31 | ||

图片预览

文档简介

课件17张PPT。第16讲 近代中国民族资本主义的曲折发展了解近代中国民族资本主义曲折发展的史实;

探讨影响中国近代民族资本主义发展的因素;

探讨在半殖民地半封建社会条件下,民族资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

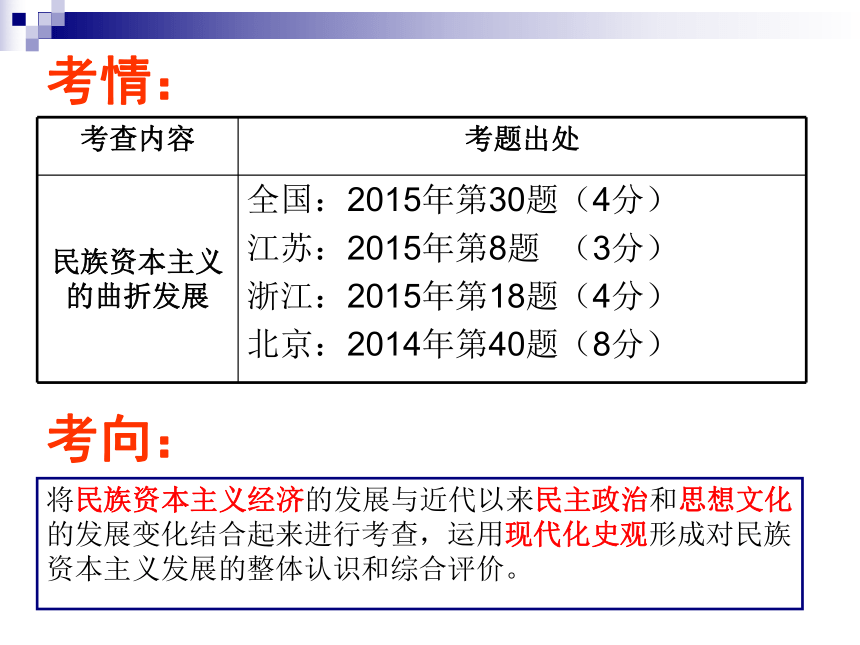

课程标准考情:将民族资本主义经济的发展与近代以来民主政治和思想文化的发展变化结合起来进行考查,运用现代化史观形成对民族资本主义发展的整体认识和综合评价。

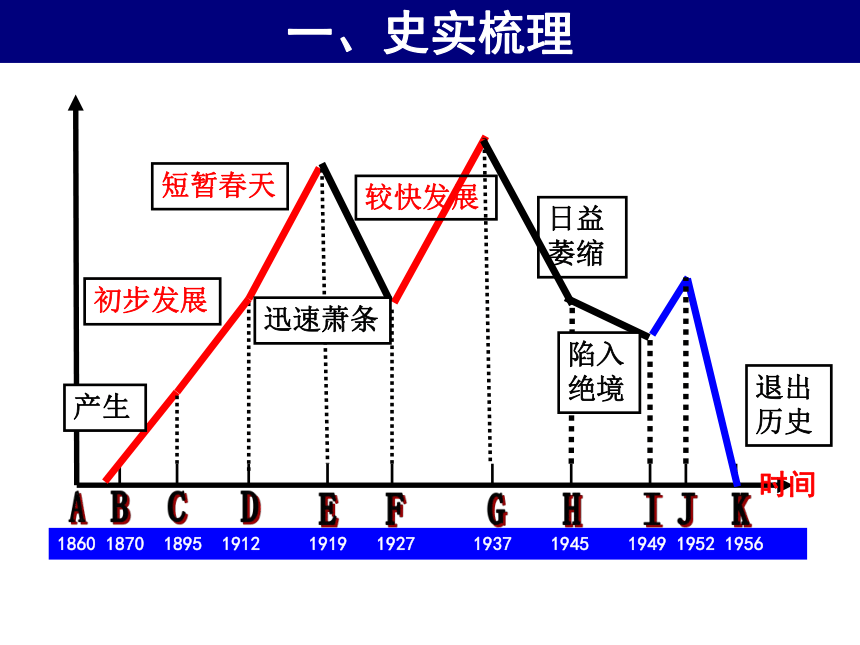

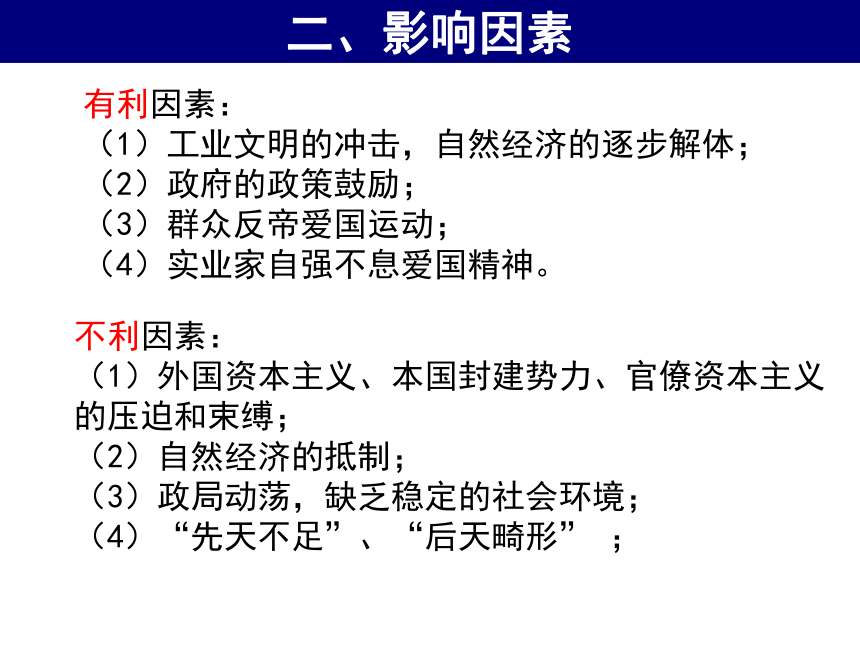

考向:一、史实梳理IAGCDBFEHJK1860 1870 1895 1912 1919 1927 1937 1945 1949 1952 1956产生初步发展短暂春天较快发展日益萎缩陷入绝境时间退出历史迅速萧条一、史实梳理二、影响因素有利因素:

(1)工业文明的冲击,自然经济的逐步解体;

(2)政府的政策鼓励;

(3)群众反帝爱国运动;

(4)实业家自强不息爱国精神。不利因素:

(1)外国资本主义、本国封建势力、官僚资本主义 的压迫和束缚;

(2)自然经济的抵制;

(3)政局动荡,缺乏稳定的社会环境;

(4)“先天不足”、“后天畸形” ; 材料1: 1894年以前,资本超过1万元的制造业,平均每家资本还不到9万元,只有清王朝所办的同类企业资本的1/10。上海发昌机器厂建厂时只有一座打铁炉,四五个工人;70年代发昌机器厂自身的技术力量还很薄弱,它制造的小火轮船,发动机系英国造。资金少、规模小、

技术力量薄弱工业布局不合理:主要分布在沿海及通商口岸附近 材料2:1895—1898年间,国内新创建的企业,资本在万元以上的有60多家,其中80%属于轻工业。工业结构不合理:以

轻工业为主重工业为辅材料4 : 受外国资本主义、本国封建势力、官僚资本的压迫,始终得不到充分发展,具有两面性材料3:二、影响因素有利因素:

(1)工业文明的冲击,自然经济的逐步解体;

(2)政府的政策鼓励;

(3)群众反帝爱国运动;

(4)实业家自强不息爱国精神。不利因素:

(1)外国资本主义、本国封建势力、官僚资本主义 的压迫和束缚;

(2)自然经济的抵制;

(3)政局动荡,缺乏稳定的社会环境;

(4)“先天不足”、“后天畸形” ; 根本原因:半殖民地半封建社会性质启示三、地位和作用研史料 得史论P116经济政治趋势思想 三、地位和作用(2)思想上:

不断冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为资产阶级民主思想和马克思主义思想的传播提供了条件。(1)经济:

作为一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步,推动中国近代化。(3)政治上:

推动了一系列资产阶级民主改良与革命;无产阶级队伍逐渐壮大,为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立准备了阶级条件。1、作用:(1)经济:作为一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步,推动中国近代化。

(2)政治:推动了一系列资产阶级民主革命;随着民族资本主义的发展,无产阶级队伍逐渐壮大(为维新变法、辛亥革命、新民主主义革命的到来和中共的建立等准备了阶级条件。)

(3)思想:不断冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为资产阶级思想和马克思主义思想的传播提供了条件。中国民族资本主义是在中国半殖民地半封建化的过程中产生和发展起来的;它的产生瓦解冲击着自然经济,对外国经济侵略起了抵制作用;但半殖民地半封建的社会性质也决定了民族资产阶级的缺陷,并受三重压迫,难以独立发展,不能成为中国革命胜利的领导阶级。促进了中国的近代化进程不能领导中国革命胜利2、历史地位:小结1、(2014·安徽文综·15)“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有 ( )

①世界棉纺织业渐超趋萎缩 ②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业 ④商人投资规模过度

A. ① ③ B. ② ④ C. ① ④ D. ② ③五、巩固练习B2、(2015·浙江文综·20)荣德生等刊登宣言:“东(三)省沦亡,于今两月,我国民政府迁延无措……且于国际联盟中显示让步……同人等以匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”,相约“监督政府之外交进行,对于一切有碍国家利益之行动,共抗争之。”这可以作为直接史料来说明 ( )

A.国际联盟对日本侵略中国东北的迁就

B.民族工业在夹缝中求生存的历史命运

C.近代实业家具有较强的民族救亡意识

D.国民政府对日本侵华采取不抵抗政策C3、(2015·四川文综·7)1935年国民党五届一中全会通过的《确定国民经济建设实施计划大纲案》,明确了“建设国民经济,必须为全盘之统制”的政策。该政策( )

①受国家干预经济思潮影响

②消除了列强经济压迫

③有利于构建战时经济体制

④遏制了官僚资本势力

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④A4、(2014·全国大纲卷·16)晚清一著名人士提出,“机器厂可兴作业,小轮舟可便通达,今各省皆为厉禁……徒使洋货流行”。建议“宜纵民为之,并加保护。”这种主张被正式推行是在( )

A.19世纪70年代 B.19世纪80年代

C.19世纪90年代 D.20世纪20年代

C6、(2014·北京文综·40)(24分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。 (1)原因: ①中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;

②为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

(2)过程: ①抗战初期企业迁往武汉;

②武汉失守前又迁往西北、西南等地。 参考答案:

探讨影响中国近代民族资本主义发展的因素;

探讨在半殖民地半封建社会条件下,民族资本主义在中国近代历史发展进程中的地位和作用。

课程标准考情:将民族资本主义经济的发展与近代以来民主政治和思想文化的发展变化结合起来进行考查,运用现代化史观形成对民族资本主义发展的整体认识和综合评价。

考向:一、史实梳理IAGCDBFEHJK1860 1870 1895 1912 1919 1927 1937 1945 1949 1952 1956产生初步发展短暂春天较快发展日益萎缩陷入绝境时间退出历史迅速萧条一、史实梳理二、影响因素有利因素:

(1)工业文明的冲击,自然经济的逐步解体;

(2)政府的政策鼓励;

(3)群众反帝爱国运动;

(4)实业家自强不息爱国精神。不利因素:

(1)外国资本主义、本国封建势力、官僚资本主义 的压迫和束缚;

(2)自然经济的抵制;

(3)政局动荡,缺乏稳定的社会环境;

(4)“先天不足”、“后天畸形” ; 材料1: 1894年以前,资本超过1万元的制造业,平均每家资本还不到9万元,只有清王朝所办的同类企业资本的1/10。上海发昌机器厂建厂时只有一座打铁炉,四五个工人;70年代发昌机器厂自身的技术力量还很薄弱,它制造的小火轮船,发动机系英国造。资金少、规模小、

技术力量薄弱工业布局不合理:主要分布在沿海及通商口岸附近 材料2:1895—1898年间,国内新创建的企业,资本在万元以上的有60多家,其中80%属于轻工业。工业结构不合理:以

轻工业为主重工业为辅材料4 : 受外国资本主义、本国封建势力、官僚资本的压迫,始终得不到充分发展,具有两面性材料3:二、影响因素有利因素:

(1)工业文明的冲击,自然经济的逐步解体;

(2)政府的政策鼓励;

(3)群众反帝爱国运动;

(4)实业家自强不息爱国精神。不利因素:

(1)外国资本主义、本国封建势力、官僚资本主义 的压迫和束缚;

(2)自然经济的抵制;

(3)政局动荡,缺乏稳定的社会环境;

(4)“先天不足”、“后天畸形” ; 根本原因:半殖民地半封建社会性质启示三、地位和作用研史料 得史论P116经济政治趋势思想 三、地位和作用(2)思想上:

不断冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为资产阶级民主思想和马克思主义思想的传播提供了条件。(1)经济:

作为一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步,推动中国近代化。(3)政治上:

推动了一系列资产阶级民主改良与革命;无产阶级队伍逐渐壮大,为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立准备了阶级条件。1、作用:(1)经济:作为一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步,推动中国近代化。

(2)政治:推动了一系列资产阶级民主革命;随着民族资本主义的发展,无产阶级队伍逐渐壮大(为维新变法、辛亥革命、新民主主义革命的到来和中共的建立等准备了阶级条件。)

(3)思想:不断冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为资产阶级思想和马克思主义思想的传播提供了条件。中国民族资本主义是在中国半殖民地半封建化的过程中产生和发展起来的;它的产生瓦解冲击着自然经济,对外国经济侵略起了抵制作用;但半殖民地半封建的社会性质也决定了民族资产阶级的缺陷,并受三重压迫,难以独立发展,不能成为中国革命胜利的领导阶级。促进了中国的近代化进程不能领导中国革命胜利2、历史地位:小结1、(2014·安徽文综·15)“吾国纱厂事业,自欧战起后,获利甚厚,国人鉴于利之所在,均争相投资,设厂增锭,大有风起云涌之概。迨欧战告终,本纱之输出杜绝,外纱复纷至沓来,遂致连年市价,一蹶不振。”据此判断,第一次世界大战后中国棉纺织业“一蹶不振”的原因有 ( )

①世界棉纺织业渐超趋萎缩 ②西方列强经济侵略

③官僚资本挤压民族企业 ④商人投资规模过度

A. ① ③ B. ② ④ C. ① ④ D. ② ③五、巩固练习B2、(2015·浙江文综·20)荣德生等刊登宣言:“东(三)省沦亡,于今两月,我国民政府迁延无措……且于国际联盟中显示让步……同人等以匹夫有责之义,谨先发起‘国难自救会’之组织”,相约“监督政府之外交进行,对于一切有碍国家利益之行动,共抗争之。”这可以作为直接史料来说明 ( )

A.国际联盟对日本侵略中国东北的迁就

B.民族工业在夹缝中求生存的历史命运

C.近代实业家具有较强的民族救亡意识

D.国民政府对日本侵华采取不抵抗政策C3、(2015·四川文综·7)1935年国民党五届一中全会通过的《确定国民经济建设实施计划大纲案》,明确了“建设国民经济,必须为全盘之统制”的政策。该政策( )

①受国家干预经济思潮影响

②消除了列强经济压迫

③有利于构建战时经济体制

④遏制了官僚资本势力

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④A4、(2014·全国大纲卷·16)晚清一著名人士提出,“机器厂可兴作业,小轮舟可便通达,今各省皆为厉禁……徒使洋货流行”。建议“宜纵民为之,并加保护。”这种主张被正式推行是在( )

A.19世纪70年代 B.19世纪80年代

C.19世纪90年代 D.20世纪20年代

C6、(2014·北京文综·40)(24分)中国工业布局受政治、资源、市场等因素影响不断变化。

1932年,日本在上海挑起一·二八事变。鉴于中国重要工厂绝大部分都集中于上海,而内地各省几乎没有工业基础,难以满足抗战的物资需要,南京国民政府计划将工厂内迁。1937年,国民政府制订了《工厂迁移协助办法》,打算在武汉建立新工业区。截止到1937年底,上海迁出民营企业146家,各种机件14600余吨。南京沦陷后,国民政府再次动员企业迁移,拟定《西南西北工业建设计划》。从1938年7月起,已在武汉的工厂又大规模拆迁,主要迁往湘、桂、黔、滇、陕、川,共迁出企业304家,物资511825吨。

结合材料及所学,概述20世纪30年代中国工业内迁的原因及过程。 (1)原因: ①中国现代工业多集中在东南沿海地区,分布不平衡;

②为了支持长期抗战,国民政府决定将工业内迁。

(2)过程: ①抗战初期企业迁往武汉;

②武汉失守前又迁往西北、西南等地。 参考答案:

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的农耕经济

- 第1课 精耕细作农业生产模式的形成

- 第2课 中国古代的土地制度

- 第3课 区域经济和重心的南移

- 第4课 农耕时代的手工业

- 第5课 农耕时代的商业与城市

- 第6课 近代前夜的发展与迟滞

- 第二单元 工业文明的崛起和对中国的冲击

- 第7课 新航路的开辟

- 第8课 欧洲殖民者的扩张与掠夺

- 第9课 改变世界的工业革命

- 第10课 近代中国社会经济结构的变动

- 第11课 民国时期民族工业的曲折发展

- 第12课 新潮冲击下的社会生活

- 第13课 交通与通讯的变化

- 第三单元 各国经济体制的创新和调整

- 第14课 社会主义经济体制的建立

- 第15课 大萧条与罗斯福新政

- 第16课 战后资本主义经济的调整

- 第17课 苏联的经济改革

- 第四单元 中国社会主义建设发展道路的探索

- 第18课 中国社会主义经济建设曲折发展

- 第19课 经济体制改革

- 第20课 对外开放格局的形成

- 第21课 经济腾飞与生活巨变

- 第五单元 经济全球化的趋势

- 第23课 战后资本主义世界经济体系的形成

- 第24课 欧洲的经济区域一体化

- 第25课 亚洲与美洲的经济区域集团化

- 第26课 经济全球化的趋势