1.2 解码孟子的论辩密码—《齐桓晋文之事》教学设计

文档属性

| 名称 | 1.2 解码孟子的论辩密码—《齐桓晋文之事》教学设计 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 13:57:52 | ||

图片预览

文档简介

解码孟子的论辩密码—《齐桓晋文之事》教学设计

一、教学目标

语言建构:反复诵读,整体把握文意,借助注释和工具书深化理解,有意识地积累一些文言词语和语法知识,进一步提高独立阅读文言文的能力。

思维发展:把握本文中孟子提出的主要观点,理清其迂回曲折的论辩思路,体会其论事说理的技巧和表达风格。

文化传承:理解孟子的政治主张和社会理想,从不同角度思考其深层底蕴,并结合当下的社会文化生活,思考其现代意义。

二、教学重难点

1.重点:反复诵读,整体把握文意,有意识地积累一些文言词语和语法知识,提高文言阅读能力;把握本文主要观点和思路。

2.难点:领会孟子论事说理的技巧和表达风格;理解孟子的政治主张和社会理想,鉴古观今。

三、教学过程

(一)导入:

回顾曾经学过的孟子语录:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

生,我所欲也;义亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

穷则独善其身,达则兼济天下。

今天我们一起学习《孟子》中的名篇《齐桓晋文之事》,理解孟子的思想主张,感受其气势充沛、逻辑严密的雄辩之风。

(二)任务解读:

学习任务一 聆听雅言,洞悉文脉。

1、探微题义,洞察史脉

(1)解读题目

“齐桓”:齐桓公,姜姓,吕氏,名小白。姜太公吕尚的第十二代孙,春秋五霸之首。在位期间励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国日益强盛。

“晋文”:晋文公,姬姓,晋氏,名重耳。晋献公之子,春秋时期著名的政治家,晋国第二十二任君主,文治武功卓著。在赵衰、魏武子、介之推等贤才的辅佐下,成为春秋五霸之一。

“事”:就是用武力称霸于诸侯的事业。

(2)社会背景

《齐桓晋文之事》是《孟子·梁惠王上》的名篇之一,是孟子晚年第二次到齐国和齐宣王的一次谈话记录。在齐宣王询问有关齐桓、晋文称霸之事的时候,孟子针对当时的社会现实,通过亲切生动的举例,浅显恰切的设喻,明确犀利的语言,最终说动了齐宣王,阐发了自己“发政施仁”、“保民而王”等主张。

2、谛听文韵,厘定层级

学生听朗读带,借助下面表格,概括内容。

分层 段落 齐宣王态度 主要内容

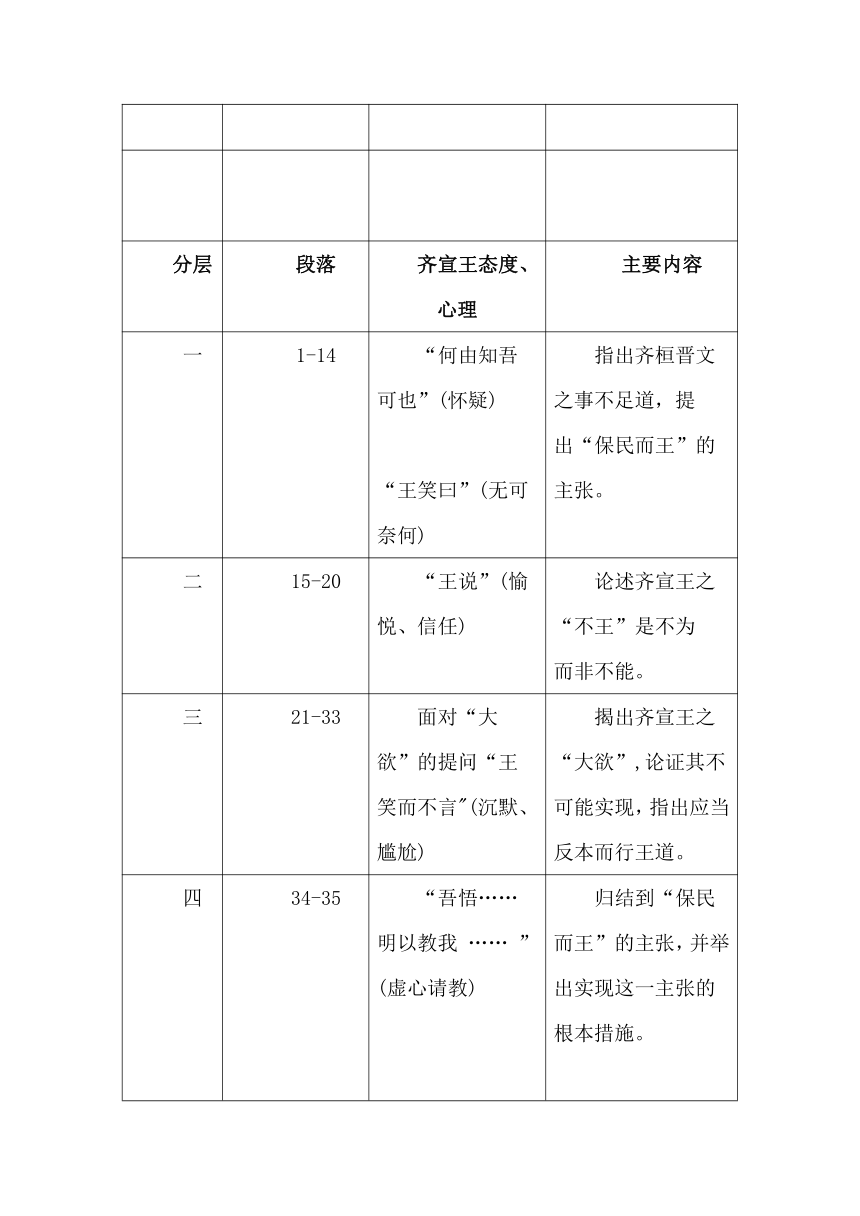

分层 段落 齐宣王态度、心理 主要内容

一 1-14 “何由知吾可也”(怀疑)

“王笑曰”(无可奈何) 指出齐桓晋文之事不足道,提

出“保民而王”的主张。

二 15-20 “王说”(愉悦、信任) 论述齐宣王之“不王”是不为

而非不能。

三 21-33 面对“大欲”的提问“王笑而不言"(沉默、尴尬) 揭出齐宣王之“大欲”,论证其不可能实现,指出应当反本而行王道。

四 34-35 “吾悟……明以教我 …… ”

(虚心请教) 归结到“保民而王”的主张,并举出实现这一主张的根本措施。

学习任务二 精研雅篇,涵泳论辩妙艺

1、小组合作:每个小组从课文四个部分中选择其一,交流研讨,完成以下三个小任务。其后,每组推选一位代表分享研读成果。

(1)借助注释,疏通大意,圈画出重要文言实词、虚词、句式等。

(2)梳理这一部分双方对话流程,思考孟子的应对策略和论证方法。

(3)学贵有疑,大胆提出你在阅读过程中的疑惑,在组内进行交流讨论。

2、研读各个部分

(1)第一部分(1-14段)

梳理对话流程:齐王问王道——孟子提出“保民而王”——齐王问保民——孟子问“以羊易牛”——齐王肯定事实——孟子提出“爱”和“不忍”——齐王解释——孟子分析“牛羊何择”——齐王笑——孟子提出不忍“乃仁术”

提问:齐宣王询问“齐桓晋文之事”,孟子的回答“仲尼之徒无道桓文之事者”是否符合事实?(不符合事实。)孟子为何撒谎?

齐宣王想要知道称霸天下的方法,孟子如果直接回答他的问题,这次谈话的中心便很难回到“王道”之上了,那么说服宣王实行“王道”的意图便绝难实现了。所以,他以“仲尼之徒无道桓文之事”巧妙地回避了,然后再以一句“无以,则王乎”将宣王引到自己的话题上来。从论辩艺术的角度来讲,孟子撒谎的目的显然在于:巧换话题,化被动为主动,掌握谈话的主动权。

提问:孟子是如何打消齐宣王的疑虑、因势利导获取其信任的?请用三段论的形式来展示孟子的论证逻辑。

A.大前提:如果有不忍之心,就有行王道仁政的可能(基础)。

小前提:以羊易牛证明你有不忍之心。

结论:你有行王道的可能(基础)。

B.大前提:“远庖厨”,“见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉”就是“仁术”。

小前提:齐宣王“以羊易牛”,是因为看到牛觳觫,不忍见其死。

结论:“以羊易牛”是乃“仁术”。

(2)第二部分(15-20段)

梳理对话流程:齐宣王追问“此心之所以合于王者,何也?”——孟子举例说明“不为也,非不能也”的道理——齐宣王问“不为”和“不能”的区别——孟子再次举例论述,明确“不王”的症结所在,提出“推恩”是“保民而王”的实现途径。

提问:这一部分用了哪些论证方法?取得了怎样的效果?

类比论证

力举百钧,不举一羽——不用力

明察秋毫,不见舆薪——不用明

恩及禽兽,功不至于百姓——不用恩

对比设喻

孟子以一组比喻加鲜明对比说明宣王“不王”并非“挟太山以超北海之类也”,而是为老者“折枝之类也”,让宣王看到行王道的容易性!

在论述“保民而王”的途径时,将推恩和不推恩的结果进行鲜明对比,让齐宣王明白由小及大、由近及远的推恩对于实现王道的重要性。

论辩效果:孟子善譬巧对,循循善诱,层层深入。通过一系列形象的比喻加巧妙的对比,引导着齐宣王一步步往自己的政治主张上靠拢,有层次有逻辑,不急不缓,使得最终结论的得出水到渠成,令人信服!

(3)第三部分(21-33段)

梳理对话流程:齐宣王提出“求大欲”——孟子问大欲——王笑而不言——孟子追问大欲——王否定——孟子揭露“王之所大欲”并指出其错误——王问理由——孟子警告有灾——王问原因——孟子以“邹楚之战”发文,再提“发政施仁”

提问:孟子采取了什么样的应对策略和论证方法,让齐宣王最终说出“我虽不敏,请尝试之”呢?

A.应对策略:以势相激,步步紧逼,设喻类比,击破幻想。孟子用反问句“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”一激,使齐宣王无暇思索,直接说出心中想法——“将以求吾之所大欲”。孟子抓住“大欲”,连连反问,故意提出“肥甘”、“轻暖”、“采色”、“声音”、“便嬖”五项,旁敲侧击,逼出齐宣王的“大欲”——“欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”然后又用“缘木求鱼”的比喻形象地说明了齐宣王要以区区之齐去战胜八倍于自己的各诸侯国是多么愚蠢,再以邹楚之战类比以一齐而战诸侯,指出齐胜绝无可能。生动的比喻,到位的类比分析,彻底打碎了齐宣王的幻想,犹如当头棒喝,使他看到欲王天下只有一条路可走,那就是“发政施仁”。

B.论证方法:比喻论证、类比论证、假设论证。

第27段运用比喻论证。孟子用“缘木求鱼”比喻齐宣王“以若所为”去谋求“辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷”的大欲,形象地说明了该做法的可笑和愚蠢,并进一步晓以利害。

第31-33段运用类比论证。以邹楚之战类比以一齐而战诸侯,指出齐胜绝无可能。

第33段用了正反对比和假设论证。

(4)第四部分(34-35段)

梳理对话流程:齐宣王再问王道——孟子正面论述“保民而王”主张的具体内容。

提问:孟子采取了什么样的应对策略和论证方法来论述自己“保民而王”主张呢?

A.应对策略:诱之以利。经过上面层层剖析,反复交锋,齐宣王愿意放弃图霸的主张,诚恳地接受孟子的意见,并虚心请教,“我虽不敏,请尝试之”。此时正是推行自己的施政思想的最佳时机,孟子具体论述了“保民而王”的施政纲领,极言王道蓝图之利好,“然而不王者,未之有也”,投其所好,以利诱之,使齐宣王不得不心动。

B.论证方法:正反对比论证,将“明君制民之产”和“今也制民之产”的情况进行鲜明对比,论证了“保民”对于王道的重要性。“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”(《史记·管晏列传》)

学习任务三 聚议探微,洞悉孟子睿见

1.在《齐桓晋文之事》一文中,孟子为我们描绘了一个什么样的理想社会?

明确:孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,恬静和谐,带有浪漫色彩的小农经济社会。

①首先这个社会的核心人物——国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;

②其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附于之;

③再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,能够推己及人,做到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,整个社会不再有受难之人。总之,是国泰民安,天下太平。

2.孟子的政治主张和社会理想在当时能否被接受和实现?为什么?

参考:(1)孟子描绘的行王道的理想社会蓝图,虽然十分动人,但是齐宣王最后并未去发政施仁。孟子周游列国,宋、邹、薛、滕、鲁、 魏……每到一国,他都是备受礼遇的士人,然而他的主张,始终无法真正吸引那些热衷攻伐和争霸的当权者。

(2)原因:①时代背景。孟子所处的时代,是礼崩乐坏、父子相残、战乱不息、诸侯争霸的战国时代。大国关心的是如何称霸诸侯,乃至一统天下;小国关心的是如何在夹缝中求生存。武力、权谋、法制、霸道是各国国君最关心的问题。通过制民之产发展经济、富民教民,需要很长时间才能见到效果,而战乱年代,是不会有这样的机会的。所以,在那样的乱世,孟子的仁政与王道,当然就显得不合时宜。

②“民贵君轻”。孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,他的“民本思想”注定其立场与君王立场不一样。“推恩”、制民之产、实行仁政等举措都会不同程度地损害君王的利益,因而不会被君王采纳。

四、课堂总结

两千年前的的那篇气势充沛、逻辑严密、滔滔雄辩的《齐桓晋文之事》,记录了孟子与齐宣王的一次对话,也记录了亚圣的思想主张和社会理想。“发政施仁”“以民为本”“保民而王”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”……这些穿越时空的先贤的声音,给我们以智慧,予我们以滋养。沧海桑田,时易世变,但是孟子的思想依然闪烁着理性的光辉,并且一定程度地指导着现代社会的发展。

五、板书设计

牛羊之喻 心怀仁术

折枝之喻 能行王道

齐桓晋文之事 缘木求鱼 应行王道

邹楚之喻

施政纲领 王道途径

一、教学目标

语言建构:反复诵读,整体把握文意,借助注释和工具书深化理解,有意识地积累一些文言词语和语法知识,进一步提高独立阅读文言文的能力。

思维发展:把握本文中孟子提出的主要观点,理清其迂回曲折的论辩思路,体会其论事说理的技巧和表达风格。

文化传承:理解孟子的政治主张和社会理想,从不同角度思考其深层底蕴,并结合当下的社会文化生活,思考其现代意义。

二、教学重难点

1.重点:反复诵读,整体把握文意,有意识地积累一些文言词语和语法知识,提高文言阅读能力;把握本文主要观点和思路。

2.难点:领会孟子论事说理的技巧和表达风格;理解孟子的政治主张和社会理想,鉴古观今。

三、教学过程

(一)导入:

回顾曾经学过的孟子语录:

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

生,我所欲也;义亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。

穷则独善其身,达则兼济天下。

今天我们一起学习《孟子》中的名篇《齐桓晋文之事》,理解孟子的思想主张,感受其气势充沛、逻辑严密的雄辩之风。

(二)任务解读:

学习任务一 聆听雅言,洞悉文脉。

1、探微题义,洞察史脉

(1)解读题目

“齐桓”:齐桓公,姜姓,吕氏,名小白。姜太公吕尚的第十二代孙,春秋五霸之首。在位期间励精图治,起用管仲为相,推行改革,实行军政合一、兵民合一的制度,促使齐国日益强盛。

“晋文”:晋文公,姬姓,晋氏,名重耳。晋献公之子,春秋时期著名的政治家,晋国第二十二任君主,文治武功卓著。在赵衰、魏武子、介之推等贤才的辅佐下,成为春秋五霸之一。

“事”:就是用武力称霸于诸侯的事业。

(2)社会背景

《齐桓晋文之事》是《孟子·梁惠王上》的名篇之一,是孟子晚年第二次到齐国和齐宣王的一次谈话记录。在齐宣王询问有关齐桓、晋文称霸之事的时候,孟子针对当时的社会现实,通过亲切生动的举例,浅显恰切的设喻,明确犀利的语言,最终说动了齐宣王,阐发了自己“发政施仁”、“保民而王”等主张。

2、谛听文韵,厘定层级

学生听朗读带,借助下面表格,概括内容。

分层 段落 齐宣王态度 主要内容

分层 段落 齐宣王态度、心理 主要内容

一 1-14 “何由知吾可也”(怀疑)

“王笑曰”(无可奈何) 指出齐桓晋文之事不足道,提

出“保民而王”的主张。

二 15-20 “王说”(愉悦、信任) 论述齐宣王之“不王”是不为

而非不能。

三 21-33 面对“大欲”的提问“王笑而不言"(沉默、尴尬) 揭出齐宣王之“大欲”,论证其不可能实现,指出应当反本而行王道。

四 34-35 “吾悟……明以教我 …… ”

(虚心请教) 归结到“保民而王”的主张,并举出实现这一主张的根本措施。

学习任务二 精研雅篇,涵泳论辩妙艺

1、小组合作:每个小组从课文四个部分中选择其一,交流研讨,完成以下三个小任务。其后,每组推选一位代表分享研读成果。

(1)借助注释,疏通大意,圈画出重要文言实词、虚词、句式等。

(2)梳理这一部分双方对话流程,思考孟子的应对策略和论证方法。

(3)学贵有疑,大胆提出你在阅读过程中的疑惑,在组内进行交流讨论。

2、研读各个部分

(1)第一部分(1-14段)

梳理对话流程:齐王问王道——孟子提出“保民而王”——齐王问保民——孟子问“以羊易牛”——齐王肯定事实——孟子提出“爱”和“不忍”——齐王解释——孟子分析“牛羊何择”——齐王笑——孟子提出不忍“乃仁术”

提问:齐宣王询问“齐桓晋文之事”,孟子的回答“仲尼之徒无道桓文之事者”是否符合事实?(不符合事实。)孟子为何撒谎?

齐宣王想要知道称霸天下的方法,孟子如果直接回答他的问题,这次谈话的中心便很难回到“王道”之上了,那么说服宣王实行“王道”的意图便绝难实现了。所以,他以“仲尼之徒无道桓文之事”巧妙地回避了,然后再以一句“无以,则王乎”将宣王引到自己的话题上来。从论辩艺术的角度来讲,孟子撒谎的目的显然在于:巧换话题,化被动为主动,掌握谈话的主动权。

提问:孟子是如何打消齐宣王的疑虑、因势利导获取其信任的?请用三段论的形式来展示孟子的论证逻辑。

A.大前提:如果有不忍之心,就有行王道仁政的可能(基础)。

小前提:以羊易牛证明你有不忍之心。

结论:你有行王道的可能(基础)。

B.大前提:“远庖厨”,“见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉”就是“仁术”。

小前提:齐宣王“以羊易牛”,是因为看到牛觳觫,不忍见其死。

结论:“以羊易牛”是乃“仁术”。

(2)第二部分(15-20段)

梳理对话流程:齐宣王追问“此心之所以合于王者,何也?”——孟子举例说明“不为也,非不能也”的道理——齐宣王问“不为”和“不能”的区别——孟子再次举例论述,明确“不王”的症结所在,提出“推恩”是“保民而王”的实现途径。

提问:这一部分用了哪些论证方法?取得了怎样的效果?

类比论证

力举百钧,不举一羽——不用力

明察秋毫,不见舆薪——不用明

恩及禽兽,功不至于百姓——不用恩

对比设喻

孟子以一组比喻加鲜明对比说明宣王“不王”并非“挟太山以超北海之类也”,而是为老者“折枝之类也”,让宣王看到行王道的容易性!

在论述“保民而王”的途径时,将推恩和不推恩的结果进行鲜明对比,让齐宣王明白由小及大、由近及远的推恩对于实现王道的重要性。

论辩效果:孟子善譬巧对,循循善诱,层层深入。通过一系列形象的比喻加巧妙的对比,引导着齐宣王一步步往自己的政治主张上靠拢,有层次有逻辑,不急不缓,使得最终结论的得出水到渠成,令人信服!

(3)第三部分(21-33段)

梳理对话流程:齐宣王提出“求大欲”——孟子问大欲——王笑而不言——孟子追问大欲——王否定——孟子揭露“王之所大欲”并指出其错误——王问理由——孟子警告有灾——王问原因——孟子以“邹楚之战”发文,再提“发政施仁”

提问:孟子采取了什么样的应对策略和论证方法,让齐宣王最终说出“我虽不敏,请尝试之”呢?

A.应对策略:以势相激,步步紧逼,设喻类比,击破幻想。孟子用反问句“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?”一激,使齐宣王无暇思索,直接说出心中想法——“将以求吾之所大欲”。孟子抓住“大欲”,连连反问,故意提出“肥甘”、“轻暖”、“采色”、“声音”、“便嬖”五项,旁敲侧击,逼出齐宣王的“大欲”——“欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”然后又用“缘木求鱼”的比喻形象地说明了齐宣王要以区区之齐去战胜八倍于自己的各诸侯国是多么愚蠢,再以邹楚之战类比以一齐而战诸侯,指出齐胜绝无可能。生动的比喻,到位的类比分析,彻底打碎了齐宣王的幻想,犹如当头棒喝,使他看到欲王天下只有一条路可走,那就是“发政施仁”。

B.论证方法:比喻论证、类比论证、假设论证。

第27段运用比喻论证。孟子用“缘木求鱼”比喻齐宣王“以若所为”去谋求“辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷”的大欲,形象地说明了该做法的可笑和愚蠢,并进一步晓以利害。

第31-33段运用类比论证。以邹楚之战类比以一齐而战诸侯,指出齐胜绝无可能。

第33段用了正反对比和假设论证。

(4)第四部分(34-35段)

梳理对话流程:齐宣王再问王道——孟子正面论述“保民而王”主张的具体内容。

提问:孟子采取了什么样的应对策略和论证方法来论述自己“保民而王”主张呢?

A.应对策略:诱之以利。经过上面层层剖析,反复交锋,齐宣王愿意放弃图霸的主张,诚恳地接受孟子的意见,并虚心请教,“我虽不敏,请尝试之”。此时正是推行自己的施政思想的最佳时机,孟子具体论述了“保民而王”的施政纲领,极言王道蓝图之利好,“然而不王者,未之有也”,投其所好,以利诱之,使齐宣王不得不心动。

B.论证方法:正反对比论证,将“明君制民之产”和“今也制民之产”的情况进行鲜明对比,论证了“保民”对于王道的重要性。“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。”(《史记·管晏列传》)

学习任务三 聚议探微,洞悉孟子睿见

1.在《齐桓晋文之事》一文中,孟子为我们描绘了一个什么样的理想社会?

明确:孟子描绘了一个人民安居乐业,社会道德高尚,恬静和谐,带有浪漫色彩的小农经济社会。

①首先这个社会的核心人物——国君有仁爱之心,且能“推恩”于百姓;

②其次,国家有凝聚力,有吸引力,仕者、耕者欲至,商者、行者欲来,天下“疾其君者”欲归附于之;

③再次,国家人民生活富足,百姓有恒产,足温饱,知孝悌,懂礼节,不仅自己的家中安乐和睦,而且所有的人充满爱心,能够推己及人,做到“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,整个社会不再有受难之人。总之,是国泰民安,天下太平。

2.孟子的政治主张和社会理想在当时能否被接受和实现?为什么?

参考:(1)孟子描绘的行王道的理想社会蓝图,虽然十分动人,但是齐宣王最后并未去发政施仁。孟子周游列国,宋、邹、薛、滕、鲁、 魏……每到一国,他都是备受礼遇的士人,然而他的主张,始终无法真正吸引那些热衷攻伐和争霸的当权者。

(2)原因:①时代背景。孟子所处的时代,是礼崩乐坏、父子相残、战乱不息、诸侯争霸的战国时代。大国关心的是如何称霸诸侯,乃至一统天下;小国关心的是如何在夹缝中求生存。武力、权谋、法制、霸道是各国国君最关心的问题。通过制民之产发展经济、富民教民,需要很长时间才能见到效果,而战乱年代,是不会有这样的机会的。所以,在那样的乱世,孟子的仁政与王道,当然就显得不合时宜。

②“民贵君轻”。孟子主张“民为贵,社稷次之,君为轻”,他的“民本思想”注定其立场与君王立场不一样。“推恩”、制民之产、实行仁政等举措都会不同程度地损害君王的利益,因而不会被君王采纳。

四、课堂总结

两千年前的的那篇气势充沛、逻辑严密、滔滔雄辩的《齐桓晋文之事》,记录了孟子与齐宣王的一次对话,也记录了亚圣的思想主张和社会理想。“发政施仁”“以民为本”“保民而王”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”……这些穿越时空的先贤的声音,给我们以智慧,予我们以滋养。沧海桑田,时易世变,但是孟子的思想依然闪烁着理性的光辉,并且一定程度地指导着现代社会的发展。

五、板书设计

牛羊之喻 心怀仁术

折枝之喻 能行王道

齐桓晋文之事 缘木求鱼 应行王道

邹楚之喻

施政纲领 王道途径

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])