22 《礼记》二则 课件(共15张PPT)

文档属性

| 名称 | 22 《礼记》二则 课件(共15张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-03 21:30:54 | ||

图片预览

文档简介

(共15张PPT)

文体常识

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉经学家戴圣编纂。是“五经”之一。是我国古代一部重要的典章制度选集,共20卷49篇。主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》二则

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》

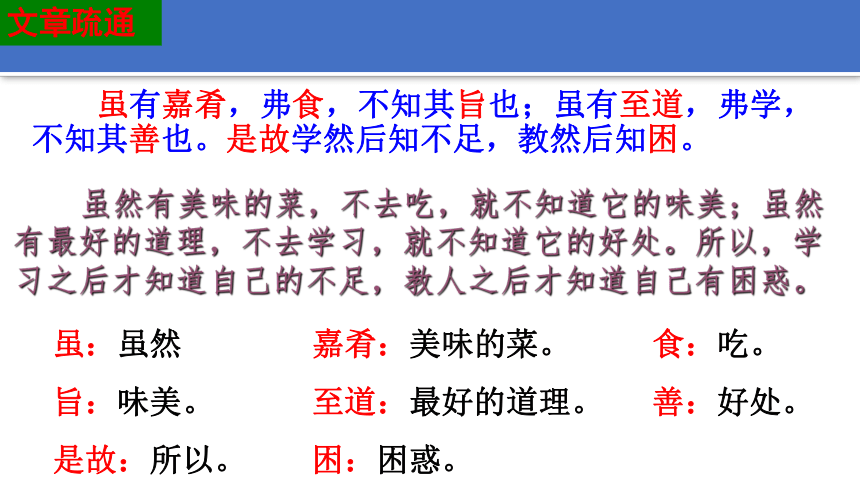

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

虽:虽然 嘉肴:美味的菜。 食:吃。

旨:味美。 至道:最好的道理。 善:好处。

是故:所以。 困:困惑。

虽然有美味的菜,不去吃,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

文章疏通

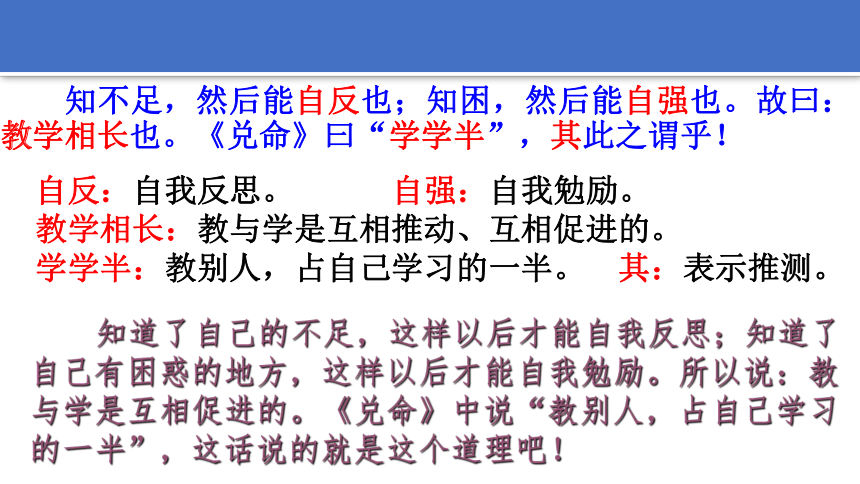

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自反:自我反思。 自强:自我勉励。 教学相长:教与学是互相推动、互相促进的。 学学半:教别人,占自己学习的一半。 其:表示推测。

知道了自己的不足,这样以后才能自我反思;知道了自己有困惑的地方,这样以后才能自我勉励。所以说:教与学是互相促进的。《兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

研读文本

本文的观点是什么?是怎样论证观点的?

文章先把 “嘉肴” 和 “至道” 做类比,指出学习的重要性;

进而又从教与学两个方面加以论证;

最后引用《兑命》中的名言来进一步论证观点。

教学相长(教与学是互相促进的)

类比说理:根据两种事物在某些特征上的相似,推断它们在其他特征上也相似。

“教学相长”的道理给你怎样的启示?

1.学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。

2.“教学相长”意味着学习中的互动和交流。在教别人时,可以增长自己的知识,因为要想教会别人,自己必须有全面深刻的理解,所以“教”也是学习的一部分。

课堂小结

文章用类比手法阐述了“教学相长”的观点,即教人和学习是相互促进,相辅相成的。

大道:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

行:施行。 为:是。 贤:品德高尚。 与:同“举”,推举。 能:才干出众。 修:培养。

在大道施行的时候,天下是公共的,选拔推举品德高尚、有才干的人给大家办事,人人讲求诚信,培养和睦气氛。

文章疏通

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养, 男有分,女有归。

亲:以……为亲。 子:以……为子。 有所终:有终老的保障。 有所长:顺利成长。 矜:通“鳏”,老而无妻。 寡:老而无夫。 孤:幼而无父。 独:老而无子。 废疾:有残疾而不能做事。 分:职分,职守。 归:女子出嫁。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人有终老的保障,壮年人能发挥自己的才能,为社会效力,年幼的人能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾而不能做事的人都能得到供养。男子有职分,女子有归宿。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

恶:厌恶。 藏:私藏。 是故:因此。 兴:兴起。闭:闭塞。 乱:作乱。 贼:害人。 作:兴起。 外户:从外面把门带上。 闭:用门闩插上。 是:这。 谓:叫做。

财物,厌恶把它扔在地上,但之所以厌恶不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力并不一定是为了自己的私利。因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会兴起,所以家家户户的门从外面带上而不从里面闩上。这就叫做“大同”社会。

精读文本

什么是“大道”?什么是“大同”?

大道,指儒家推崇的上古时代的政治制度,可以理解为治理社会的最高境界;

大同,可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

执政者施行大道,老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

哪些句子描述了“大同”社会的特征?是什么样的特征?

(1)故人不独亲其亲,……废疾者皆有所养。

(2)男有分,女有归。

(3)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

人人都能受到社会关爱。(满足生存需要)

人人都能各尽其责,安居乐业。(满足发展需要)

物尽其用,人尽其力。(满足精神需要)

哪些句子描绘了“大同”社会的美好景象?

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

运用对比的手法,把现实社会跟理想的“大同”社会作对比,反映古代人民对美好社会的憧憬。

文中为什么要描述这种美好的社会景象?

探究

文中的“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”有没有相似的地方?

有,“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的景象构想出来的。

例如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可看出“桃源”中的老人和孩子生活很幸福、快乐,这就是“大同”社会中的“老有所终、幼有所长”。

由此还可以推知桃源中矜、寡、孤、独、废疾者同样受到社会的关爱。

结构回顾

大道之行也

一(1、2句)

对“大同”社会的总体描述。

二(3、4句)

“大同”社会的基本特征

人人都能受到全社会的关爱

人人都能安居乐业

物尽其用,人尽其力

三(5、6句)

总结全文:描绘“大同”社会的美好景象

文体常识

《礼记》又名《小戴礼记》、《小戴记》,据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉经学家戴圣编纂。是“五经”之一。是我国古代一部重要的典章制度选集,共20卷49篇。主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想、教育思想、政治思想、美学思想,是一部儒家思想的资料汇编。

《礼记》二则

《诗经》、《尚书》、《礼记》、《周易》、《春秋》

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。

虽:虽然 嘉肴:美味的菜。 食:吃。

旨:味美。 至道:最好的道理。 善:好处。

是故:所以。 困:困惑。

虽然有美味的菜,不去吃,就不知道它的味美;虽然有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有困惑。

文章疏通

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!

自反:自我反思。 自强:自我勉励。 教学相长:教与学是互相推动、互相促进的。 学学半:教别人,占自己学习的一半。 其:表示推测。

知道了自己的不足,这样以后才能自我反思;知道了自己有困惑的地方,这样以后才能自我勉励。所以说:教与学是互相促进的。《兑命》中说“教别人,占自己学习的一半”,这话说的就是这个道理吧!

研读文本

本文的观点是什么?是怎样论证观点的?

文章先把 “嘉肴” 和 “至道” 做类比,指出学习的重要性;

进而又从教与学两个方面加以论证;

最后引用《兑命》中的名言来进一步论证观点。

教学相长(教与学是互相促进的)

类比说理:根据两种事物在某些特征上的相似,推断它们在其他特征上也相似。

“教学相长”的道理给你怎样的启示?

1.学是第一位的,不学,则无法获得知识,也无法知道自己的不足,也就没有完善自己的机会。

2.“教学相长”意味着学习中的互动和交流。在教别人时,可以增长自己的知识,因为要想教会别人,自己必须有全面深刻的理解,所以“教”也是学习的一部分。

课堂小结

文章用类比手法阐述了“教学相长”的观点,即教人和学习是相互促进,相辅相成的。

大道:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。

行:施行。 为:是。 贤:品德高尚。 与:同“举”,推举。 能:才干出众。 修:培养。

在大道施行的时候,天下是公共的,选拔推举品德高尚、有才干的人给大家办事,人人讲求诚信,培养和睦气氛。

文章疏通

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养, 男有分,女有归。

亲:以……为亲。 子:以……为子。 有所终:有终老的保障。 有所长:顺利成长。 矜:通“鳏”,老而无妻。 寡:老而无夫。 孤:幼而无父。 独:老而无子。 废疾:有残疾而不能做事。 分:职分,职守。 归:女子出嫁。

因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,要使老年人有终老的保障,壮年人能发挥自己的才能,为社会效力,年幼的人能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾而不能做事的人都能得到供养。男子有职分,女子有归宿。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

恶:厌恶。 藏:私藏。 是故:因此。 兴:兴起。闭:闭塞。 乱:作乱。 贼:害人。 作:兴起。 外户:从外面把门带上。 闭:用门闩插上。 是:这。 谓:叫做。

财物,厌恶把它扔在地上,但之所以厌恶不一定是因为想要据为己有;力气,厌恶它不出于自己,但愿意多出力并不一定是为了自己的私利。因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事情不会兴起,所以家家户户的门从外面带上而不从里面闩上。这就叫做“大同”社会。

精读文本

什么是“大道”?什么是“大同”?

大道,指儒家推崇的上古时代的政治制度,可以理解为治理社会的最高境界;

大同,可以理解为儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

执政者施行大道,老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

哪些句子描述了“大同”社会的特征?是什么样的特征?

(1)故人不独亲其亲,……废疾者皆有所养。

(2)男有分,女有归。

(3)货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

人人都能受到社会关爱。(满足生存需要)

人人都能各尽其责,安居乐业。(满足发展需要)

物尽其用,人尽其力。(满足精神需要)

哪些句子描绘了“大同”社会的美好景象?

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。是谓大同。

运用对比的手法,把现实社会跟理想的“大同”社会作对比,反映古代人民对美好社会的憧憬。

文中为什么要描述这种美好的社会景象?

探究

文中的“大同”社会跟陶渊明描绘的“世外桃源”有没有相似的地方?

有,“世外桃源”的境界是根据“大同”社会的景象构想出来的。

例如从“黄发垂髫,并怡然自乐”中可看出“桃源”中的老人和孩子生活很幸福、快乐,这就是“大同”社会中的“老有所终、幼有所长”。

由此还可以推知桃源中矜、寡、孤、独、废疾者同样受到社会的关爱。

结构回顾

大道之行也

一(1、2句)

对“大同”社会的总体描述。

二(3、4句)

“大同”社会的基本特征

人人都能受到全社会的关爱

人人都能安居乐业

物尽其用,人尽其力

三(5、6句)

总结全文:描绘“大同”社会的美好景象

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读