北京市海淀区2024-2025学年高三上学期1月期末考试生物试卷(有答案)

文档属性

| 名称 | 北京市海淀区2024-2025学年高三上学期1月期末考试生物试卷(有答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 988.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-02 22:19:15 | ||

图片预览

文档简介

海淀区2024-2025学年第一学期期末练习

高三生物学

2025.01

本试卷共8页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

第一部分

本部分共15题,每题2分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.乳酸菌和色球蓝细菌均

A.具有核膜 B.具有核糖体

C.进行有丝分裂 D.属于生产者

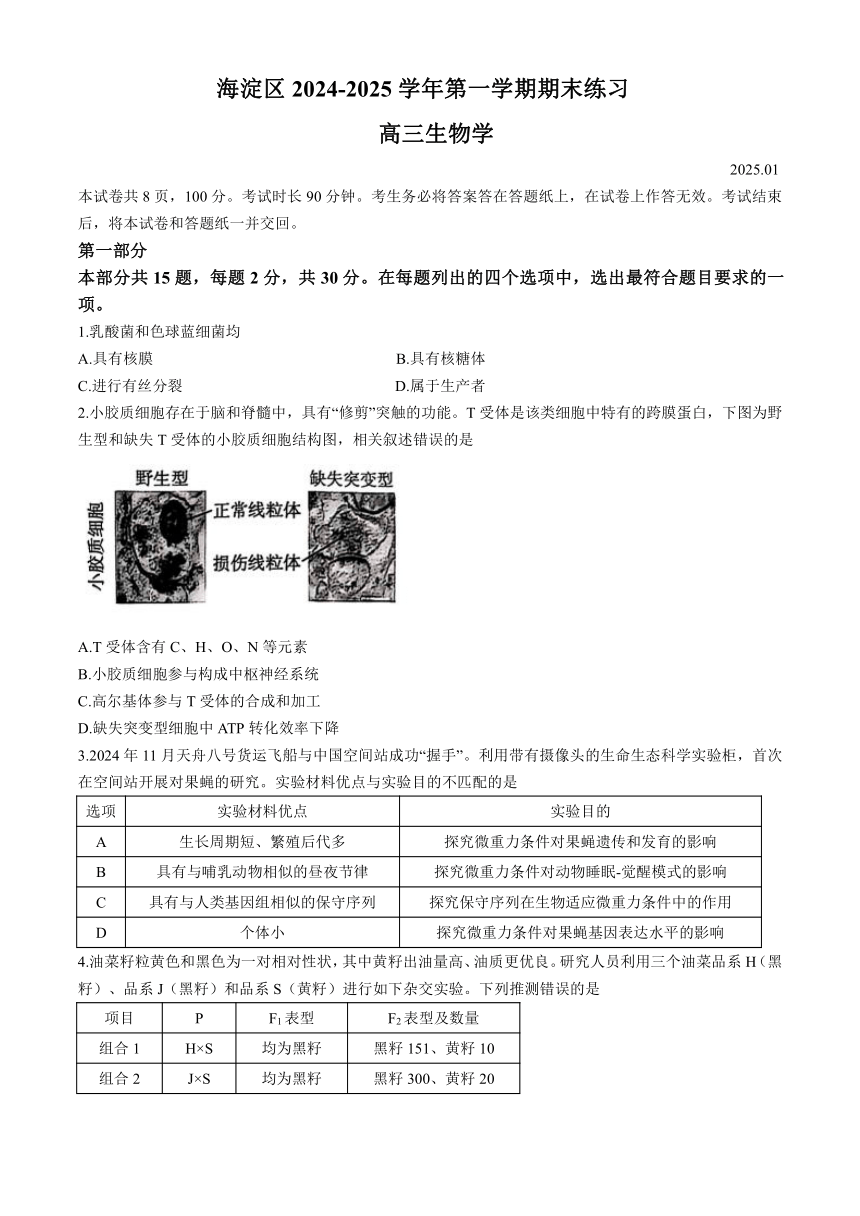

2.小胶质细胞存在于脑和脊髓中,具有“修剪”突触的功能。T受体是该类细胞中特有的跨膜蛋白,下图为野生型和缺失T受体的小胶质细胞结构图,相关叙述错误的是

A.T受体含有C、H、O、N等元素

B.小胶质细胞参与构成中枢神经系统

C.高尔基体参与T受体的合成和加工

D.缺失突变型细胞中ATP转化效率下降

3.2024年11月天舟八号货运飞船与中国空间站成功“握手”。利用带有摄像头的生命生态科学实验柜,首次在空间站开展对果蝇的研究。实验材料优点与实验目的不匹配的是

选项 实验材料优点 实验目的

A 生长周期短、繁殖后代多 探究微重力条件对果蝇遗传和发育的影响

B 具有与哺乳动物相似的昼夜节律 探究微重力条件对动物睡眠-觉醒模式的影响

C 具有与人类基因组相似的保守序列 探究保守序列在生物适应微重力条件中的作用

D 个体小 探究微重力条件对果蝇基因表达水平的影响

4.油菜籽粒黄色和黑色为一对相对性状,其中黄籽出油量高、油质更优良。研究人员利用三个油菜品系H(黑籽)、品系J(黑籽)和品系S(黄籽)进行如下杂交实验。下列推测错误的是

项目 P F1表型 F2表型及数量

组合1 H×S 均为黑籽 黑籽151、黄籽10

组合2 J×S 均为黑籽 黑籽300、黄籽20

A.籽粒黄色和黑色至少受2对等位基因控制

B.组合1中籽粒颜色的分离比是交叉互换的结果

C.品系H与J控制籽粒颜色的基因型可能相同也可能不同

D.品系S与组合2的F1杂交,子代中黑籽:黄籽约为3:1

5.柳穿鱼的花具有两种类型,植株甲呈两侧对称,植株乙呈辐射对称。研究发现,柳穿鱼花的形态结构与Lcyc基因直接相关,右图为用限制酶PstI切割该基因的结果。下列叙述不能作为支持“柳穿鱼花型变异是一种表观遗传现象”证据的是

A.植株甲和乙Lcyc基因的碱基序列相同

B.植株甲和乙Lcyc基因的转录发生在细胞核中

C.(绝大多数植株的花与甲相似,少数与乙相似)

D.PstI不能识别被甲基化修饰的位点,可能产生右图结果

6.近年,我国科学家在重庆地区发现了志留纪早期的双叉苗家鱼化石上保存着成对腹鳍痕迹,与陆生脊椎动物的四肢结构起源相同。下列叙述错误的是

A.该成果支持鱼类与人类有共同祖先

B.化石为研究动物起源提供直接证据

C.胚胎学、细胞和分子水平的证据也可以为动物的起源提供佐证

D.利用分子生物学技术从该化石中提取DNA,能复活古生物

7.植物激素和动物激素的共性不包括

A.催化细胞代谢以调节相关生理过程

B.内外刺激影响其合成

C.合成后可被运至作用部位发挥功能

D.微量且高效

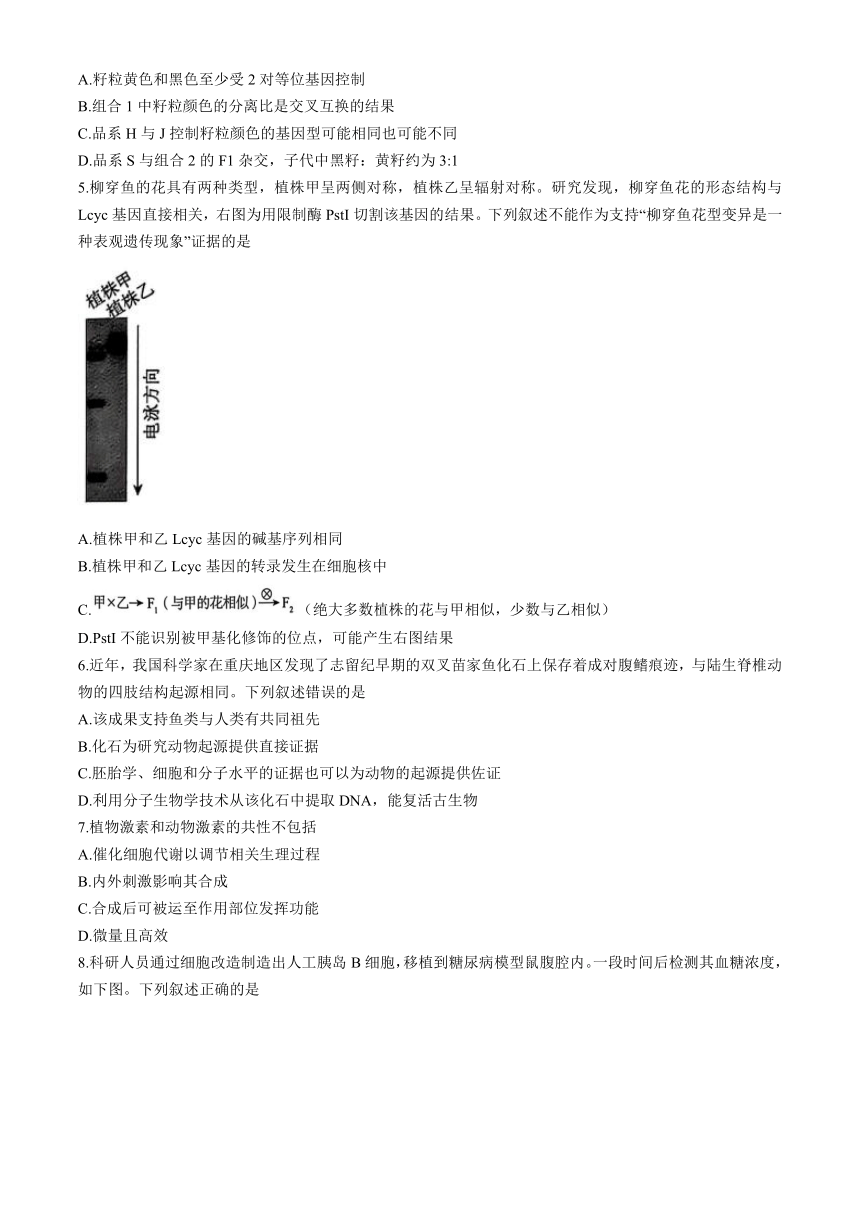

8.科研人员通过细胞改造制造出人工胰岛B细胞,移植到糖尿病模型鼠腹腔内。一段时间后检测其血糖浓度,如下图。下列叙述正确的是

A.本实验是为了检验人工胰岛B细胞可否替代胰岛B细胞

B.由图可知,3组降低模型鼠血糖浓度的效果优于2组

C.2、3组的血糖浓度低于1组说明移植可完全治愈糖尿病

D.1组初始血糖浓度高于4组可能是肌糖原分解过多所致

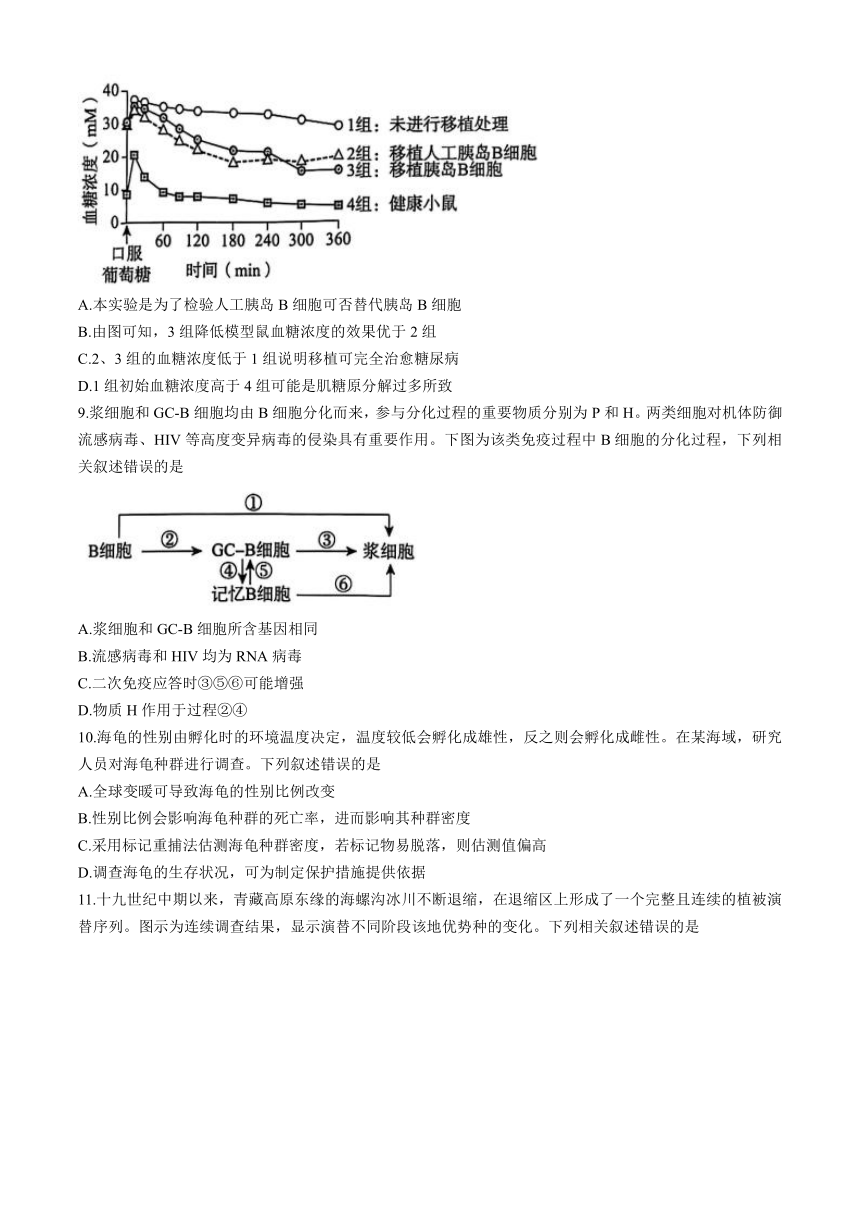

9.浆细胞和GC-B细胞均由B细胞分化而来,参与分化过程的重要物质分别为P和H。两类细胞对机体防御流感病毒、HIV等高度变异病毒的侵染具有重要作用。下图为该类免疫过程中B细胞的分化过程,下列相关叙述错误的是

A.浆细胞和GC-B细胞所含基因相同

B.流感病毒和HIV均为RNA病毒

C.二次免疫应答时③⑤⑥可能增强

D.物质H作用于过程②④

10.海龟的性别由孵化时的环境温度决定,温度较低会孵化成雄性,反之则会孵化成雌性。在某海域,研究人员对海龟种群进行调查。下列叙述错误的是

A.全球变暖可导致海龟的性别比例改变

B.性别比例会影响海龟种群的死亡率,进而影响其种群密度

C.采用标记重捕法估测海龟种群密度,若标记物易脱落,则估测值偏高

D.调查海龟的生存状况,可为制定保护措施提供依据

11.十九世纪中期以来,青藏高原东缘的海螺沟冰川不断退缩,在退缩区上形成了一个完整且连续的植被演替序列。图示为连续调查结果,显示演替不同阶段该地优势种的变化。下列相关叙述错误的是

A.冰川退缩区的演替过程属于次生演替

B.在群落演替过程中生物量逐渐增加

C.糙皮桦和峨眉冷杉存在生态位重叠

D.中期林冠层郁闭度增加不利于喜光的沙棘生存

12.从马盲肠中分离出能够降解纤维素的厌氧细菌并对其进行鉴定,实验流程和结果如下图。下列叙述错误的是

A.①~③的培养基以纤维素为唯一碳源

B.①~③应在无氧条件下倒置培养

C.菌落甲分泌的纤维素分解酶的降解能力低于乙

D.筛选出的菌株可研发为反刍动物的饲料添加剂

13.图示为我国科学家成功培养得到健康存活的克隆恒河猴的过程,下列叙述错误的是

A.培养过程涉及到体外受精、动物细胞培养和显微注射等技术

B.细胞核在受体细胞中不能完全恢复分化前功能导致克隆成功率低

C.胚胎移植前可用滋养层乙的细胞对克隆的恒河猴进行遗传筛查

D.该技术可获得特定疾病模型的恒河猴用于评估药物有效性

14.某校学生小组利用植物组织培养技术培育“手指植物”,下列说法错误的是

A.对健壮的外植体进行消毒后接种

B.诱导愈伤组织时需要遮光处理

C.再分化时培养基无需添加有机物

D.诱导过程需调整植物激素比例

15.基因工程应用广泛,成果丰硕。下列有关基因工程应用的叙述,错误的是

A.利用大肠杆菌可以直接生产出有活性的重组人胰岛素

B.通过增加转入外源抗除草剂基因的种类提高作物抗性

C.利用乳腺特异表达基因的启动子在乳汁中获得血清白蛋白

D.将海鱼抗冻蛋白基因通过转基因操作获得抗冻番茄新品种

第二部分

本部分共6题,共70分。

16.(12分)

为研究全球变暖对生态系统功能的影响,科研人员进行了系列实验。

(1)生态系统中能量的________________、传递、转化和________________的过程,称为生态系统的能量流动。

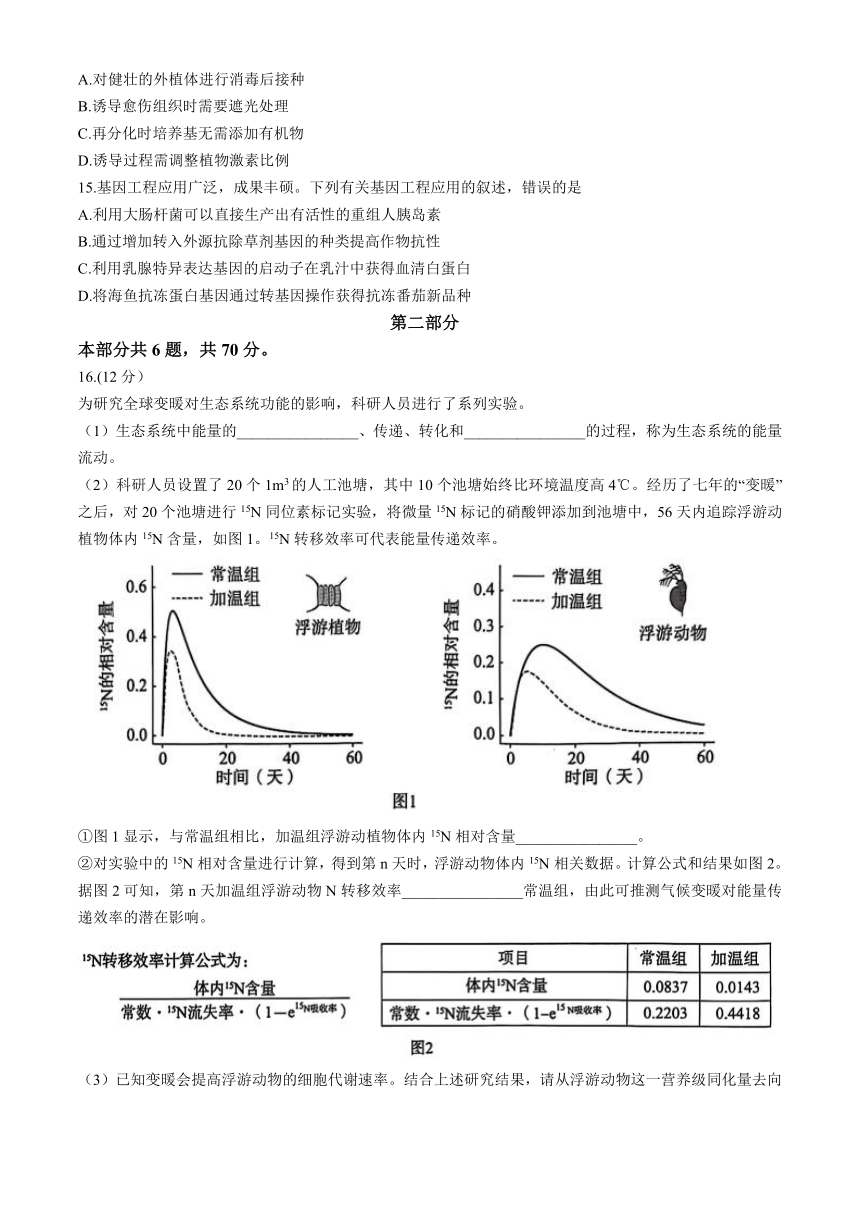

(2)科研人员设置了20个1m3的人工池塘,其中10个池塘始终比环境温度高4℃。经历了七年的“变暖”之后,对20个池塘进行15N同位素标记实验,将微量15N标记的硝酸钾添加到池塘中,56天内追踪浮游动植物体内15N含量,如图1。15N转移效率可代表能量传递效率。

①图1显示,与常温组相比,加温组浮游动植物体内15N相对含量________________。

②对实验中的15N相对含量进行计算,得到第n天时,浮游动物体内15N相关数据。计算公式和结果如图2。

据图2可知,第n天加温组浮游动物N转移效率________________常温组,由此可推测气候变暖对能量传递效率的潜在影响。

(3)已知变暖会提高浮游动物的细胞代谢速率。结合上述研究结果,请从浮游动物这一营养级同化量去向的角度,预测并分析变暖与能量传递效率之间的关系。___________。

(4)综合上述研究,下列关于全球变暖影响的预测合理的是________________(多选)。

a.喜冷磷虾的环境容纳量会提高

b.陆生生物的生态位可能扩张或收缩

c.海洋中最高营养级的生物量将下降

d.生态系统的抵抗力稳定性将会升高

17.(12分)

为探究水稻光合效率与结实率之间的内在联系,科研人员展开如下研究。

(1)水稻叶片利用光反应产生的________________,在叶绿体________________中将CO2转化为三碳化合物,进而形成蔗糖和淀粉。

(2)科研人员对水稻的光合作用途径进行改造,获得植株G,在抽穗期和成熟期(影响水稻结实率和产量的关键期)分别检测其茎节韧皮部中有机物含量,结果如下表。

植株类别 抽穗期 成熟期

淀粉(mg·g-1DDW) 蔗糖(mg·g-1DW) 淀粉(mg·g-1DW) 蔗糖(mg·g-1DW)

野生型(WT) 7 38 3 22

植株G 13 65 24 90

实验结果显示,与WT相比,__________________。

(3)种植后发现,植株G的结实率低于预期。为探究其原因,科研人员将WT与植株G进行正反交,结果如图1;观察WT与植株G花粉内部情况,结果如图2。依据图1、图2结果推测,植株G结实率低的原因是________________。

(4)花粉的营养物质来源于叶片制造的有机物。已知蔗糖通过韧皮部运输至花粉后转化为淀粉,进而形成淀粉粒。科研人员发现,植株G韧皮部中积累大量淀粉,推测淀粉“阻塞”蔗糖运输。为验证上述推测,检测了植株G花粉中的有机物含量,结果如图3。图3结果是否支持科研人员的推测,请说明理由。_______。

18.(12分)

脑和机体的免疫系统有着紧密的联系,能够感知和调控免疫反应。科研人员利用小鼠进行研究。

(1)神经系统与免疫系统的相互联系中,以信号分子________________作为相互通讯的分子“语言”。

(2)细菌的脂多糖(LPS)能引起小鼠强烈的免疫反应——炎症反应,此时若抑制小鼠脑干中的N区,会导致促炎因子IL-6显著增加、抗炎因子IL-10显著减少。用LPS分别刺激野生型小鼠(WT)和免疫细胞上LPS受体缺失的小鼠(KO),检测小鼠N区神经元的兴奋性,结果如图1。以上信息表明,N区可________________炎症反应,并且免疫细胞通过________________,参与N区神经元的激活。

(3)研究发现,迷走神经是向脑干传递信息的重要途径,LPS不能直接激活迷走神经,但炎症信号能激活。科研人员进一步探究迷走神经中两类神经元——C和T的功能。

①给3组WT小鼠注射LPS,检测不同处理条件下外周血中炎症因子的含量,结果显示C仅导致L-6分泌量下降,而T导致_________________。

②研究发现,C和T均能通过突触激活N区,切断小鼠迷走神经后,N区对LPS的反应消失。已知N区有两类神经元——N1和N2。请结合上述信息,在答题纸中补充必要的箭头,并标注“正反馈”“负反馈”,完善图3中N区和免疫系统相互作用的机理。

(4)在抗细菌感染的治疗时,糖皮质激素类药物可作用于体温调节中枢,消除发热症状。综上所述,________________网络在内环境稳态的维持中发挥重要作用。

19.(12分)

疫霉菌感染会造成辣椒严重减产,科研人员开展相关研究。

(1)红光可以激活________________色素,进而促进相关蛋白(如H蛋白)的合成,调节植物体对病原菌的响应。

(2)已知水杨酸(SA)可以抵御疫霉菌侵染,科研人员测定辣椒叶片中的SA含量,如图1。据此分析,两种不同光处理后,辣椒感染程度不同的原因是________________。

(3)已知P酶催化合成SA。研究发现,正常辣椒叶片几乎不表达H蛋白;若发生感染,4天后叶片中的H蛋白含量显著升高。额外施加红光处理感染叶片,H蛋白在1小时内可达到相同水平。科研人员推测,H蛋白可能调控P基因表达P酶。为验证上述推测,开展如下实验。

实验一:进行如图2所示转基因操作,随后用荧光素处理获得的转基因辣椒叶片,检测荧光素酶催化荧光素氧化发出的荧光,结果显示,与对照组相比,转基因植株荧光强度较高。

图2中,质粒上甲、乙、丙处依次应为________________(填选项前字母)。

a.P基因启动子b。组成型启动子c.H基因启动子d.P基因e.H基因f。荧光素酶基因

注:组成型启动子能够调控基因在全部组织中稳定转录。

实验二:将不同组分混合保温后,电泳检测标记条带如图3。本实验中的X是_________________(填选项前字母)。结果表明,H蛋白直接结合P基因启动子。

a.标记的P基因启动子

b.未标记的P基因启动子

c.标记的无关基因启动子

d.未标记的无关基因启动子

(4)证实“辣椒感染后H蛋白促进P基因表达”这一结论,实验一比实验二更具有说服力,体现在________________。

(5)结合以上研究,请提出一种减轻疫霉菌感染造成减产的措施。____________。

20.(10分)阅读下面的材料,完成(1)~(4)题。

新的基因编辑工具——桥接RNA

基因组编辑技术是指对生物体基因组特定位点进行定点“修改”的操作,从而精准地改变生物体的遗传信息。科研人员新近发现一种更加精准有效的用于基因组编辑的工具——桥接RNA。S基因能编码重组酶,但其发挥作用的过程中,需要一段特殊的RNA参与,这一段特殊的RNA由S基因上游的非编码区转录而来。这段RNA发生折叠,在空间上形成三个茎环,其中第

三茎环中间各自形成一个大的泡状结构,如图1。第二茎环与可插入目标片段的靶标序列结合,其中上半链和下半链分别有一部分与靶标序列的左侧和右侧序列结合。第三茎环与含有目标片段的供体序列结合,其中上半链和下半链分别有一部分与供体序列的左侧和右侧序列结合。第二、三茎环将靶标序列和供体序列结合在一起,使其在空间上相互靠近,所以称其为桥接RNA,再与重组酶结合形成图2所示的复合物。重组酶可以识别并切割靶标序列和供体序列的特定部位,将供体序列中的目标片段插入到靶标序列中,实现基因重组,如图3。

此外,可以对桥接RNA的第二、三茎环进行人工设计,用以结合和重组不同的DNA片段,突破了以往基因编辑中目标片段大小的限制,为基因组设计敞开新的大门。

(1)设计桥接RNA茎环中的结合序列需要明确靶标序列和供体序列的碱基排序,然后通过人工合成的方式获取与桥接RNA对应的特定DNA序列,并利用________________技术大量扩增。

(2)根据已学和文中信息推测,下列关于桥接RNA的叙述,错误的是________________(多选)。

a.控制重组酶和桥接RNA合成的DNA上有RNA聚合酶结合位点

b.桥接RNA的第二、三茎环用于识别并切割靶标序列和供体序列

c.重组酶切割桥接RNA拉近的靶标序列和供体序列,实现DNA重组

d.重组酶-桥接RNA复合物不能实现基因突变或染色体变异

(3)科研人员发现大肠杆菌中质粒B上的卡那霉素抗性基因不能表达,若用本文中的工具向质粒B中插入启动子,实验流程为:向大肠杆菌中转入另一质粒,包含________________→将该质粒________________→使用含有卡那霉素的培养基筛选→获取基因编辑成功的菌株。

(4)请设计绿色荧光蛋白(GFP)报告系统,在答题纸上用图例示意GFP基因和终止子的位置,经重组酶-桥接RNA复合物处理可使其从无荧光变为能发出绿色荧光。

该报告系统可证明,重组酶-桥接RNA复合物除能实现DNA片段插入外,还能实现DNA片段__________________。

21.(12分)

为解释玉米进化中的一些问题,科研人员开展下列研究。

将纯合的大刍草m与玉米w进行杂交,F1产生的花粉中有部分不育。为寻找大刍草m中与此现象相关的基因,科研人员将F1连续回交8代获得植株T,如下图,回交的每一代均出现花粉部分不育的现象。

据此分析,多代回交对于找到大刍草m中相关基因的价值是________________。

(2)进一步研究发现,大刍草m的5号染色体上D基因的表达产物靶向抑制花粉发育中关键基因的表达,导致花粉不育。m的5号和6号染色体上分别有一个失活基因T1和T2,两者共同表达时,才能使D基因的表达产物失活。玉米w的5号和6号染色体上对应的基因分别为d、t1和t2,对雌、雄配子的育性均无影响。

①据此推测,上述基因中遵循自由组合定律的是________________。

②F1~F8产生的花粉中不育和可育的比例均为3:1。据此分析,影响花粉育性的可能原因是,在F1减数分裂及形成花粉过程中,D基因表达发生在_________________(时期),而T1、T2基因表达发生在________________(时期)。

(3)请利用上述机制,在答题纸上用遗传图解分析植株T作为母本、玉米w作为父本的杂交过程,写出子代基因型,并标注每种基因型的个体产生的花粉育性及其比例。____________。

(4)杂交引入新的变异是驱动进化的重要因素,但特定基因会自私性地遗传给下一代。四千年前原生于亚热带地区的玉米与大刍草m杂交,通过基因交流获得抗寒性状,进而迅速扩散到全世界。请分析自私性遗传在玉米进化与适应中的重要意义。____________。

海淀区2024—2025学年第一学期期末练习

高三生物学 参考答案

第一部分

每题 2 分,共 30 分。

1.B 2.C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.D 10. B

11.A 12. C 13.C 14.C 15.A

第二部分

本部分共 6 题,共 70 分。

16.(12分)

(1)输入 散失

(2)① 低 ② 低于

(3)变暖会提高浮游动物的细胞代谢速率,呼吸作用以热能形式散失的能量会增加,该营养级用于自身生长、发育和繁殖等生命活动的能量可能有所下降,导致流向下一营养级的能量减少,能量传递效率降低。

(4)b、c

17.(12分)

(1)ATP和NADPH 基质

(2)植株G在接穗期和成熟期茎节韧皮部中蔗糖和淀粉的含量均明显增加

(3)花粉中淀粉粒减少,柱头上花粉的萌发受抑制

(4)不支持。植株G花粉中蔗糖含量明显高于WT,说明不是蔗糖运输障碍导致的。

18.(12分)

(1)神经递质、细胞因子

(2)抑制 LPS受体接受LPS刺激

(3)① IL-6分泌量显著下降,IL-10分泌量上升

② 见下图。

(4)神经-体液-免疫调节

高三生物学

2025.01

本试卷共8页,100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题纸上,在试卷上作答无效。考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。

第一部分

本部分共15题,每题2分,共30分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

1.乳酸菌和色球蓝细菌均

A.具有核膜 B.具有核糖体

C.进行有丝分裂 D.属于生产者

2.小胶质细胞存在于脑和脊髓中,具有“修剪”突触的功能。T受体是该类细胞中特有的跨膜蛋白,下图为野生型和缺失T受体的小胶质细胞结构图,相关叙述错误的是

A.T受体含有C、H、O、N等元素

B.小胶质细胞参与构成中枢神经系统

C.高尔基体参与T受体的合成和加工

D.缺失突变型细胞中ATP转化效率下降

3.2024年11月天舟八号货运飞船与中国空间站成功“握手”。利用带有摄像头的生命生态科学实验柜,首次在空间站开展对果蝇的研究。实验材料优点与实验目的不匹配的是

选项 实验材料优点 实验目的

A 生长周期短、繁殖后代多 探究微重力条件对果蝇遗传和发育的影响

B 具有与哺乳动物相似的昼夜节律 探究微重力条件对动物睡眠-觉醒模式的影响

C 具有与人类基因组相似的保守序列 探究保守序列在生物适应微重力条件中的作用

D 个体小 探究微重力条件对果蝇基因表达水平的影响

4.油菜籽粒黄色和黑色为一对相对性状,其中黄籽出油量高、油质更优良。研究人员利用三个油菜品系H(黑籽)、品系J(黑籽)和品系S(黄籽)进行如下杂交实验。下列推测错误的是

项目 P F1表型 F2表型及数量

组合1 H×S 均为黑籽 黑籽151、黄籽10

组合2 J×S 均为黑籽 黑籽300、黄籽20

A.籽粒黄色和黑色至少受2对等位基因控制

B.组合1中籽粒颜色的分离比是交叉互换的结果

C.品系H与J控制籽粒颜色的基因型可能相同也可能不同

D.品系S与组合2的F1杂交,子代中黑籽:黄籽约为3:1

5.柳穿鱼的花具有两种类型,植株甲呈两侧对称,植株乙呈辐射对称。研究发现,柳穿鱼花的形态结构与Lcyc基因直接相关,右图为用限制酶PstI切割该基因的结果。下列叙述不能作为支持“柳穿鱼花型变异是一种表观遗传现象”证据的是

A.植株甲和乙Lcyc基因的碱基序列相同

B.植株甲和乙Lcyc基因的转录发生在细胞核中

C.(绝大多数植株的花与甲相似,少数与乙相似)

D.PstI不能识别被甲基化修饰的位点,可能产生右图结果

6.近年,我国科学家在重庆地区发现了志留纪早期的双叉苗家鱼化石上保存着成对腹鳍痕迹,与陆生脊椎动物的四肢结构起源相同。下列叙述错误的是

A.该成果支持鱼类与人类有共同祖先

B.化石为研究动物起源提供直接证据

C.胚胎学、细胞和分子水平的证据也可以为动物的起源提供佐证

D.利用分子生物学技术从该化石中提取DNA,能复活古生物

7.植物激素和动物激素的共性不包括

A.催化细胞代谢以调节相关生理过程

B.内外刺激影响其合成

C.合成后可被运至作用部位发挥功能

D.微量且高效

8.科研人员通过细胞改造制造出人工胰岛B细胞,移植到糖尿病模型鼠腹腔内。一段时间后检测其血糖浓度,如下图。下列叙述正确的是

A.本实验是为了检验人工胰岛B细胞可否替代胰岛B细胞

B.由图可知,3组降低模型鼠血糖浓度的效果优于2组

C.2、3组的血糖浓度低于1组说明移植可完全治愈糖尿病

D.1组初始血糖浓度高于4组可能是肌糖原分解过多所致

9.浆细胞和GC-B细胞均由B细胞分化而来,参与分化过程的重要物质分别为P和H。两类细胞对机体防御流感病毒、HIV等高度变异病毒的侵染具有重要作用。下图为该类免疫过程中B细胞的分化过程,下列相关叙述错误的是

A.浆细胞和GC-B细胞所含基因相同

B.流感病毒和HIV均为RNA病毒

C.二次免疫应答时③⑤⑥可能增强

D.物质H作用于过程②④

10.海龟的性别由孵化时的环境温度决定,温度较低会孵化成雄性,反之则会孵化成雌性。在某海域,研究人员对海龟种群进行调查。下列叙述错误的是

A.全球变暖可导致海龟的性别比例改变

B.性别比例会影响海龟种群的死亡率,进而影响其种群密度

C.采用标记重捕法估测海龟种群密度,若标记物易脱落,则估测值偏高

D.调查海龟的生存状况,可为制定保护措施提供依据

11.十九世纪中期以来,青藏高原东缘的海螺沟冰川不断退缩,在退缩区上形成了一个完整且连续的植被演替序列。图示为连续调查结果,显示演替不同阶段该地优势种的变化。下列相关叙述错误的是

A.冰川退缩区的演替过程属于次生演替

B.在群落演替过程中生物量逐渐增加

C.糙皮桦和峨眉冷杉存在生态位重叠

D.中期林冠层郁闭度增加不利于喜光的沙棘生存

12.从马盲肠中分离出能够降解纤维素的厌氧细菌并对其进行鉴定,实验流程和结果如下图。下列叙述错误的是

A.①~③的培养基以纤维素为唯一碳源

B.①~③应在无氧条件下倒置培养

C.菌落甲分泌的纤维素分解酶的降解能力低于乙

D.筛选出的菌株可研发为反刍动物的饲料添加剂

13.图示为我国科学家成功培养得到健康存活的克隆恒河猴的过程,下列叙述错误的是

A.培养过程涉及到体外受精、动物细胞培养和显微注射等技术

B.细胞核在受体细胞中不能完全恢复分化前功能导致克隆成功率低

C.胚胎移植前可用滋养层乙的细胞对克隆的恒河猴进行遗传筛查

D.该技术可获得特定疾病模型的恒河猴用于评估药物有效性

14.某校学生小组利用植物组织培养技术培育“手指植物”,下列说法错误的是

A.对健壮的外植体进行消毒后接种

B.诱导愈伤组织时需要遮光处理

C.再分化时培养基无需添加有机物

D.诱导过程需调整植物激素比例

15.基因工程应用广泛,成果丰硕。下列有关基因工程应用的叙述,错误的是

A.利用大肠杆菌可以直接生产出有活性的重组人胰岛素

B.通过增加转入外源抗除草剂基因的种类提高作物抗性

C.利用乳腺特异表达基因的启动子在乳汁中获得血清白蛋白

D.将海鱼抗冻蛋白基因通过转基因操作获得抗冻番茄新品种

第二部分

本部分共6题,共70分。

16.(12分)

为研究全球变暖对生态系统功能的影响,科研人员进行了系列实验。

(1)生态系统中能量的________________、传递、转化和________________的过程,称为生态系统的能量流动。

(2)科研人员设置了20个1m3的人工池塘,其中10个池塘始终比环境温度高4℃。经历了七年的“变暖”之后,对20个池塘进行15N同位素标记实验,将微量15N标记的硝酸钾添加到池塘中,56天内追踪浮游动植物体内15N含量,如图1。15N转移效率可代表能量传递效率。

①图1显示,与常温组相比,加温组浮游动植物体内15N相对含量________________。

②对实验中的15N相对含量进行计算,得到第n天时,浮游动物体内15N相关数据。计算公式和结果如图2。

据图2可知,第n天加温组浮游动物N转移效率________________常温组,由此可推测气候变暖对能量传递效率的潜在影响。

(3)已知变暖会提高浮游动物的细胞代谢速率。结合上述研究结果,请从浮游动物这一营养级同化量去向的角度,预测并分析变暖与能量传递效率之间的关系。___________。

(4)综合上述研究,下列关于全球变暖影响的预测合理的是________________(多选)。

a.喜冷磷虾的环境容纳量会提高

b.陆生生物的生态位可能扩张或收缩

c.海洋中最高营养级的生物量将下降

d.生态系统的抵抗力稳定性将会升高

17.(12分)

为探究水稻光合效率与结实率之间的内在联系,科研人员展开如下研究。

(1)水稻叶片利用光反应产生的________________,在叶绿体________________中将CO2转化为三碳化合物,进而形成蔗糖和淀粉。

(2)科研人员对水稻的光合作用途径进行改造,获得植株G,在抽穗期和成熟期(影响水稻结实率和产量的关键期)分别检测其茎节韧皮部中有机物含量,结果如下表。

植株类别 抽穗期 成熟期

淀粉(mg·g-1DDW) 蔗糖(mg·g-1DW) 淀粉(mg·g-1DW) 蔗糖(mg·g-1DW)

野生型(WT) 7 38 3 22

植株G 13 65 24 90

实验结果显示,与WT相比,__________________。

(3)种植后发现,植株G的结实率低于预期。为探究其原因,科研人员将WT与植株G进行正反交,结果如图1;观察WT与植株G花粉内部情况,结果如图2。依据图1、图2结果推测,植株G结实率低的原因是________________。

(4)花粉的营养物质来源于叶片制造的有机物。已知蔗糖通过韧皮部运输至花粉后转化为淀粉,进而形成淀粉粒。科研人员发现,植株G韧皮部中积累大量淀粉,推测淀粉“阻塞”蔗糖运输。为验证上述推测,检测了植株G花粉中的有机物含量,结果如图3。图3结果是否支持科研人员的推测,请说明理由。_______。

18.(12分)

脑和机体的免疫系统有着紧密的联系,能够感知和调控免疫反应。科研人员利用小鼠进行研究。

(1)神经系统与免疫系统的相互联系中,以信号分子________________作为相互通讯的分子“语言”。

(2)细菌的脂多糖(LPS)能引起小鼠强烈的免疫反应——炎症反应,此时若抑制小鼠脑干中的N区,会导致促炎因子IL-6显著增加、抗炎因子IL-10显著减少。用LPS分别刺激野生型小鼠(WT)和免疫细胞上LPS受体缺失的小鼠(KO),检测小鼠N区神经元的兴奋性,结果如图1。以上信息表明,N区可________________炎症反应,并且免疫细胞通过________________,参与N区神经元的激活。

(3)研究发现,迷走神经是向脑干传递信息的重要途径,LPS不能直接激活迷走神经,但炎症信号能激活。科研人员进一步探究迷走神经中两类神经元——C和T的功能。

①给3组WT小鼠注射LPS,检测不同处理条件下外周血中炎症因子的含量,结果显示C仅导致L-6分泌量下降,而T导致_________________。

②研究发现,C和T均能通过突触激活N区,切断小鼠迷走神经后,N区对LPS的反应消失。已知N区有两类神经元——N1和N2。请结合上述信息,在答题纸中补充必要的箭头,并标注“正反馈”“负反馈”,完善图3中N区和免疫系统相互作用的机理。

(4)在抗细菌感染的治疗时,糖皮质激素类药物可作用于体温调节中枢,消除发热症状。综上所述,________________网络在内环境稳态的维持中发挥重要作用。

19.(12分)

疫霉菌感染会造成辣椒严重减产,科研人员开展相关研究。

(1)红光可以激活________________色素,进而促进相关蛋白(如H蛋白)的合成,调节植物体对病原菌的响应。

(2)已知水杨酸(SA)可以抵御疫霉菌侵染,科研人员测定辣椒叶片中的SA含量,如图1。据此分析,两种不同光处理后,辣椒感染程度不同的原因是________________。

(3)已知P酶催化合成SA。研究发现,正常辣椒叶片几乎不表达H蛋白;若发生感染,4天后叶片中的H蛋白含量显著升高。额外施加红光处理感染叶片,H蛋白在1小时内可达到相同水平。科研人员推测,H蛋白可能调控P基因表达P酶。为验证上述推测,开展如下实验。

实验一:进行如图2所示转基因操作,随后用荧光素处理获得的转基因辣椒叶片,检测荧光素酶催化荧光素氧化发出的荧光,结果显示,与对照组相比,转基因植株荧光强度较高。

图2中,质粒上甲、乙、丙处依次应为________________(填选项前字母)。

a.P基因启动子b。组成型启动子c.H基因启动子d.P基因e.H基因f。荧光素酶基因

注:组成型启动子能够调控基因在全部组织中稳定转录。

实验二:将不同组分混合保温后,电泳检测标记条带如图3。本实验中的X是_________________(填选项前字母)。结果表明,H蛋白直接结合P基因启动子。

a.标记的P基因启动子

b.未标记的P基因启动子

c.标记的无关基因启动子

d.未标记的无关基因启动子

(4)证实“辣椒感染后H蛋白促进P基因表达”这一结论,实验一比实验二更具有说服力,体现在________________。

(5)结合以上研究,请提出一种减轻疫霉菌感染造成减产的措施。____________。

20.(10分)阅读下面的材料,完成(1)~(4)题。

新的基因编辑工具——桥接RNA

基因组编辑技术是指对生物体基因组特定位点进行定点“修改”的操作,从而精准地改变生物体的遗传信息。科研人员新近发现一种更加精准有效的用于基因组编辑的工具——桥接RNA。S基因能编码重组酶,但其发挥作用的过程中,需要一段特殊的RNA参与,这一段特殊的RNA由S基因上游的非编码区转录而来。这段RNA发生折叠,在空间上形成三个茎环,其中第

三茎环中间各自形成一个大的泡状结构,如图1。第二茎环与可插入目标片段的靶标序列结合,其中上半链和下半链分别有一部分与靶标序列的左侧和右侧序列结合。第三茎环与含有目标片段的供体序列结合,其中上半链和下半链分别有一部分与供体序列的左侧和右侧序列结合。第二、三茎环将靶标序列和供体序列结合在一起,使其在空间上相互靠近,所以称其为桥接RNA,再与重组酶结合形成图2所示的复合物。重组酶可以识别并切割靶标序列和供体序列的特定部位,将供体序列中的目标片段插入到靶标序列中,实现基因重组,如图3。

此外,可以对桥接RNA的第二、三茎环进行人工设计,用以结合和重组不同的DNA片段,突破了以往基因编辑中目标片段大小的限制,为基因组设计敞开新的大门。

(1)设计桥接RNA茎环中的结合序列需要明确靶标序列和供体序列的碱基排序,然后通过人工合成的方式获取与桥接RNA对应的特定DNA序列,并利用________________技术大量扩增。

(2)根据已学和文中信息推测,下列关于桥接RNA的叙述,错误的是________________(多选)。

a.控制重组酶和桥接RNA合成的DNA上有RNA聚合酶结合位点

b.桥接RNA的第二、三茎环用于识别并切割靶标序列和供体序列

c.重组酶切割桥接RNA拉近的靶标序列和供体序列,实现DNA重组

d.重组酶-桥接RNA复合物不能实现基因突变或染色体变异

(3)科研人员发现大肠杆菌中质粒B上的卡那霉素抗性基因不能表达,若用本文中的工具向质粒B中插入启动子,实验流程为:向大肠杆菌中转入另一质粒,包含________________→将该质粒________________→使用含有卡那霉素的培养基筛选→获取基因编辑成功的菌株。

(4)请设计绿色荧光蛋白(GFP)报告系统,在答题纸上用图例示意GFP基因和终止子的位置,经重组酶-桥接RNA复合物处理可使其从无荧光变为能发出绿色荧光。

该报告系统可证明,重组酶-桥接RNA复合物除能实现DNA片段插入外,还能实现DNA片段__________________。

21.(12分)

为解释玉米进化中的一些问题,科研人员开展下列研究。

将纯合的大刍草m与玉米w进行杂交,F1产生的花粉中有部分不育。为寻找大刍草m中与此现象相关的基因,科研人员将F1连续回交8代获得植株T,如下图,回交的每一代均出现花粉部分不育的现象。

据此分析,多代回交对于找到大刍草m中相关基因的价值是________________。

(2)进一步研究发现,大刍草m的5号染色体上D基因的表达产物靶向抑制花粉发育中关键基因的表达,导致花粉不育。m的5号和6号染色体上分别有一个失活基因T1和T2,两者共同表达时,才能使D基因的表达产物失活。玉米w的5号和6号染色体上对应的基因分别为d、t1和t2,对雌、雄配子的育性均无影响。

①据此推测,上述基因中遵循自由组合定律的是________________。

②F1~F8产生的花粉中不育和可育的比例均为3:1。据此分析,影响花粉育性的可能原因是,在F1减数分裂及形成花粉过程中,D基因表达发生在_________________(时期),而T1、T2基因表达发生在________________(时期)。

(3)请利用上述机制,在答题纸上用遗传图解分析植株T作为母本、玉米w作为父本的杂交过程,写出子代基因型,并标注每种基因型的个体产生的花粉育性及其比例。____________。

(4)杂交引入新的变异是驱动进化的重要因素,但特定基因会自私性地遗传给下一代。四千年前原生于亚热带地区的玉米与大刍草m杂交,通过基因交流获得抗寒性状,进而迅速扩散到全世界。请分析自私性遗传在玉米进化与适应中的重要意义。____________。

海淀区2024—2025学年第一学期期末练习

高三生物学 参考答案

第一部分

每题 2 分,共 30 分。

1.B 2.C 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.D 10. B

11.A 12. C 13.C 14.C 15.A

第二部分

本部分共 6 题,共 70 分。

16.(12分)

(1)输入 散失

(2)① 低 ② 低于

(3)变暖会提高浮游动物的细胞代谢速率,呼吸作用以热能形式散失的能量会增加,该营养级用于自身生长、发育和繁殖等生命活动的能量可能有所下降,导致流向下一营养级的能量减少,能量传递效率降低。

(4)b、c

17.(12分)

(1)ATP和NADPH 基质

(2)植株G在接穗期和成熟期茎节韧皮部中蔗糖和淀粉的含量均明显增加

(3)花粉中淀粉粒减少,柱头上花粉的萌发受抑制

(4)不支持。植株G花粉中蔗糖含量明显高于WT,说明不是蔗糖运输障碍导致的。

18.(12分)

(1)神经递质、细胞因子

(2)抑制 LPS受体接受LPS刺激

(3)① IL-6分泌量显著下降,IL-10分泌量上升

② 见下图。

(4)神经-体液-免疫调节

同课章节目录