【核心素养目标】 第三章 第一节 科学探究:声音的产生与传播 教案(表格式)2024-2025学年 沪科版 八年级全一册

文档属性

| 名称 | 【核心素养目标】 第三章 第一节 科学探究:声音的产生与传播 教案(表格式)2024-2025学年 沪科版 八年级全一册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 23.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-02-03 13:44:32 | ||

图片预览

文档简介

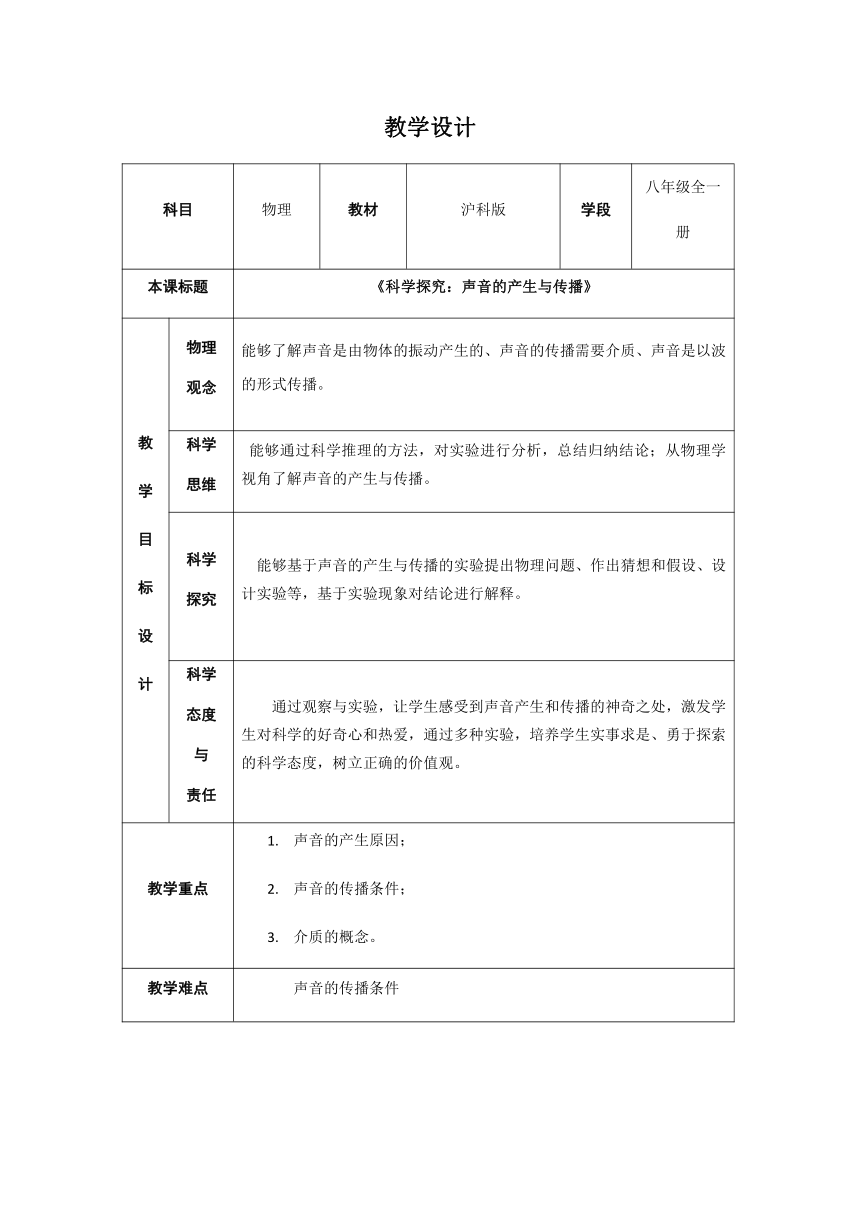

教学设计

科目 物理 教材 沪科版 学段 八年级全一册

本课标题 《科学探究:声音的产生与传播》

教 学 目 标 设 计 物理 观念 能够了解声音是由物体的振动产生的、声音的传播需要介质、声音是以波的形式传播。

科学 思维 能够通过科学推理的方法,对实验进行分析,总结归纳结论;从物理学视角了解声音的产生与传播。

科学 探究 能够基于声音的产生与传播的实验提出物理问题、作出猜想和假设、设计实验等,基于实验现象对结论进行解释。

科学 态度 与 责任 通过观察与实验,让学生感受到声音产生和传播的神奇之处,激发学生对科学的好奇心和热爱,通过多种实验,培养学生实事求是、勇于探索的科学态度,树立正确的价值观。

教学重点 声音的产生原因; 声音的传播条件; 介质的概念。

教学难点 声音的传播条件

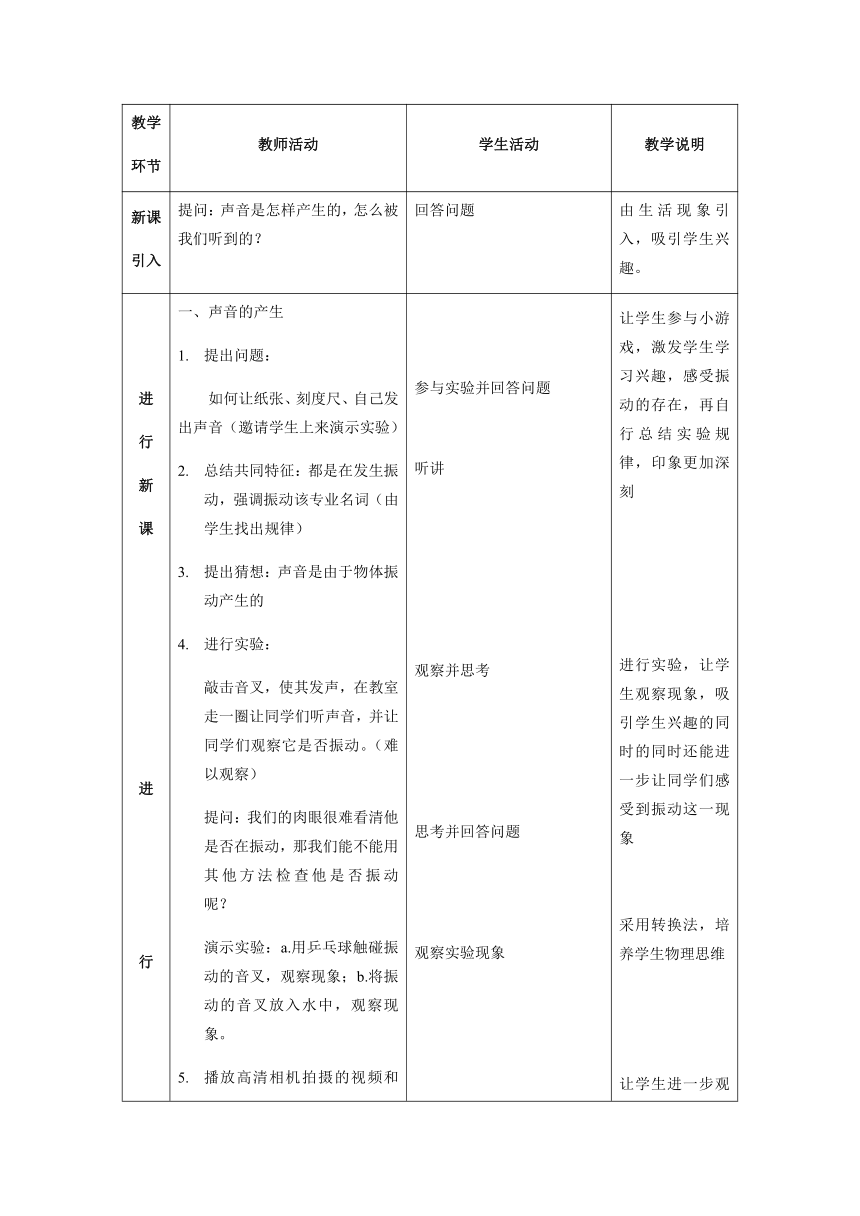

教学 环节 教师活动 学生活动 教学说明

新课 引入 提问:声音是怎样产生的,怎么被我们听到的? 回答问题 由生活现象引入,吸引学生兴趣。

进 行 新 课 进 行 新 课 声音的产生 提出问题: 如何让纸张、刻度尺、自己发出声音(邀请学生上来演示实验) 总结共同特征:都是在发生振动,强调振动该专业名词(由学生找出规律) 提出猜想:声音是由于物体振动产生的 进行实验: 敲击音叉,使其发声,在教室走一圈让同学们听声音,并让同学们观察它是否振动。(难以观察) 提问:我们的肉眼很难看清他是否在振动,那我们能不能用其他方法检查他是否振动呢? 演示实验:a.用乒乓球触碰振动的音叉,观察现象;b.将振动的音叉放入水中,观察现象。 播放高清相机拍摄的视频和扬声器上黄豆跳动视频。 讲解转换法,让学生读一遍定义,并把转换法写在课本上。 总结实验结论,并让同学们勾画课本内容。 常见乐器发声的振动部位 展示各类乐器的发声部位。弦:箜篌、吉他、二胡、古筝,空气柱:笛子、萨克斯、圆号,打击:锣、鼓。稍微拓展一下,哺乳动物靠声带发声,昆虫靠翅膀发声、鸟类靠鸣管发声。 声音是怎么传播的 提出问题:物体发出的声音是怎样传到我们的耳朵里的? 作出猜想与假设:声音的传播是否需要某种东西作为媒介。 进行实验 让同学们将耳朵贴在课桌上,轻轻敲击桌子,谈谈他们的发现,得到:声音可以在固体中传播。 播放花样游泳视频,分析花样游泳和日常谈话的例子,得到:声音可以在 液体和气体中传播。 总结结论:固体、液体和气体可以作为声音传播的媒介,物理学中将这样的物质称为介质。 提出问题:如果没有介质能不能传播声音呢?介绍真空状态。 进行实验 播放玻璃罩实验视频,引导得到:声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播。 7总结全部规律:a.声音的传播需要介质。 (介质可以是固体、液体、气体。) b.真空不能传声。 声音的传播形式 介绍声波以及人耳接收声音的原理,点名回答练习习题。 声速 让学生对比表格得到结论(点名),分析先看到闪电在听到雷声例子,让学生记住15℃下空气的传播速度 回声 1.讲解回声的原理以及形成条件。 2.计算回声产生条件。 3.了解减小回声的措施。 六、小结 参与实验并回答问题 听讲 观察并思考 思考并回答问题 观察实验现象 听讲并朗读内容 回答问题并勾画课本内容 听讲、思考和回答问题 思考问题 进行实验,回答问题 思考并回答问题 记录 思考问题 观察实验现象 听讲并记录 听讲、回答问题 思考并回答问题 听讲、并用所学知识进行计算 听讲 让学生参与小游戏,激发学生学习兴趣,感受振动的存在,再自行总结实验规律,印象更加深刻 进行实验,让学生观察现象,吸引学生兴趣的同时的同时还能进一步让同学们感受到振动这一现象 采用转换法,培养学生物理思维 让学生进一步观察实验现象 加深印象 联系生活乐器实例,让学生对于声音的产生有更深的感受,体验到物理在生活当中的运用 提出问题,让学生进行思考 通过小实验和视频让学生感受声音在物体当中传播的效果 总结加深学生记忆 观看实验,探究真空状态下声音的变化 由同学们自己对比得到结论,印象更深刻,分析生活中实例 让学生对回声产生条件进行计算,印象跟深刻,也能将所学知识进行运用。 加深印象

课 堂 检 测 点名回答课堂练习 回答问题 对所学知识进行检测

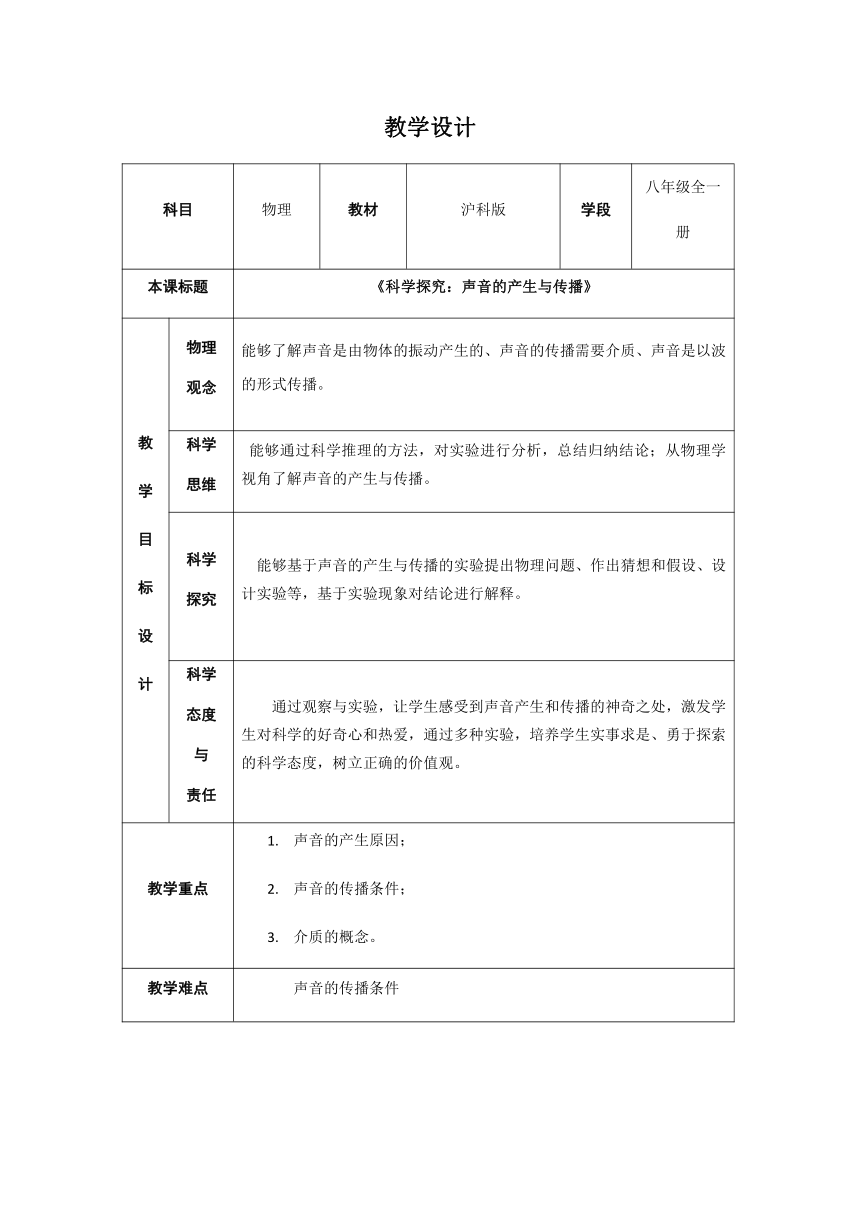

科目 物理 教材 沪科版 学段 八年级全一册

本课标题 《科学探究:声音的产生与传播》

教 学 目 标 设 计 物理 观念 能够了解声音是由物体的振动产生的、声音的传播需要介质、声音是以波的形式传播。

科学 思维 能够通过科学推理的方法,对实验进行分析,总结归纳结论;从物理学视角了解声音的产生与传播。

科学 探究 能够基于声音的产生与传播的实验提出物理问题、作出猜想和假设、设计实验等,基于实验现象对结论进行解释。

科学 态度 与 责任 通过观察与实验,让学生感受到声音产生和传播的神奇之处,激发学生对科学的好奇心和热爱,通过多种实验,培养学生实事求是、勇于探索的科学态度,树立正确的价值观。

教学重点 声音的产生原因; 声音的传播条件; 介质的概念。

教学难点 声音的传播条件

教学 环节 教师活动 学生活动 教学说明

新课 引入 提问:声音是怎样产生的,怎么被我们听到的? 回答问题 由生活现象引入,吸引学生兴趣。

进 行 新 课 进 行 新 课 声音的产生 提出问题: 如何让纸张、刻度尺、自己发出声音(邀请学生上来演示实验) 总结共同特征:都是在发生振动,强调振动该专业名词(由学生找出规律) 提出猜想:声音是由于物体振动产生的 进行实验: 敲击音叉,使其发声,在教室走一圈让同学们听声音,并让同学们观察它是否振动。(难以观察) 提问:我们的肉眼很难看清他是否在振动,那我们能不能用其他方法检查他是否振动呢? 演示实验:a.用乒乓球触碰振动的音叉,观察现象;b.将振动的音叉放入水中,观察现象。 播放高清相机拍摄的视频和扬声器上黄豆跳动视频。 讲解转换法,让学生读一遍定义,并把转换法写在课本上。 总结实验结论,并让同学们勾画课本内容。 常见乐器发声的振动部位 展示各类乐器的发声部位。弦:箜篌、吉他、二胡、古筝,空气柱:笛子、萨克斯、圆号,打击:锣、鼓。稍微拓展一下,哺乳动物靠声带发声,昆虫靠翅膀发声、鸟类靠鸣管发声。 声音是怎么传播的 提出问题:物体发出的声音是怎样传到我们的耳朵里的? 作出猜想与假设:声音的传播是否需要某种东西作为媒介。 进行实验 让同学们将耳朵贴在课桌上,轻轻敲击桌子,谈谈他们的发现,得到:声音可以在固体中传播。 播放花样游泳视频,分析花样游泳和日常谈话的例子,得到:声音可以在 液体和气体中传播。 总结结论:固体、液体和气体可以作为声音传播的媒介,物理学中将这样的物质称为介质。 提出问题:如果没有介质能不能传播声音呢?介绍真空状态。 进行实验 播放玻璃罩实验视频,引导得到:声音可以在空气中传播,但不能在真空中传播。 7总结全部规律:a.声音的传播需要介质。 (介质可以是固体、液体、气体。) b.真空不能传声。 声音的传播形式 介绍声波以及人耳接收声音的原理,点名回答练习习题。 声速 让学生对比表格得到结论(点名),分析先看到闪电在听到雷声例子,让学生记住15℃下空气的传播速度 回声 1.讲解回声的原理以及形成条件。 2.计算回声产生条件。 3.了解减小回声的措施。 六、小结 参与实验并回答问题 听讲 观察并思考 思考并回答问题 观察实验现象 听讲并朗读内容 回答问题并勾画课本内容 听讲、思考和回答问题 思考问题 进行实验,回答问题 思考并回答问题 记录 思考问题 观察实验现象 听讲并记录 听讲、回答问题 思考并回答问题 听讲、并用所学知识进行计算 听讲 让学生参与小游戏,激发学生学习兴趣,感受振动的存在,再自行总结实验规律,印象更加深刻 进行实验,让学生观察现象,吸引学生兴趣的同时的同时还能进一步让同学们感受到振动这一现象 采用转换法,培养学生物理思维 让学生进一步观察实验现象 加深印象 联系生活乐器实例,让学生对于声音的产生有更深的感受,体验到物理在生活当中的运用 提出问题,让学生进行思考 通过小实验和视频让学生感受声音在物体当中传播的效果 总结加深学生记忆 观看实验,探究真空状态下声音的变化 由同学们自己对比得到结论,印象更深刻,分析生活中实例 让学生对回声产生条件进行计算,印象跟深刻,也能将所学知识进行运用。 加深印象

课 堂 检 测 点名回答课堂练习 回答问题 对所学知识进行检测

同课章节目录

- 第一章 打开物理世界的大门

- 第一节 走进神奇

- 第二节 探索之路

- 第三节 站在巨人的肩膀上

- 第二章 运动的世界

- 第一节 动与静

- 第二节 长度与时间的测量

- 第三节 快与慢

- 第四节 科学探究:速度的变化

- 第三章 声的世界

- 第一节 科学探究:声音的产生与传播

- 第二节 声音的特性

- 第三节 超声与次声

- 第四章 多彩的光

- 第一节 光的反射

- 第二节 平面镜成像

- 第三节 光的折射

- 第四节 光的色散

- 第五节 科学探究:凸透镜成像

- 第六节 神奇的眼睛

- 第五章 质量与密度

- 第一节 质量

- 第二节 学习使用天平和量筒

- 第三节 科学探究:物质的密度

- 第四节 密度知识的应用

- 第六章 熟悉而陌生的力

- 第一节 力

- 第二节 怎样描述力

- 第三节 弹力与弹簧测力计

- 第四节 来自地球的力

- 第五节 科学探究:摩擦力

- 第七章 力与运动

- 第一节 科学探究:牛顿第一定律

- 第二节 力的合成

- 第三节 力的平衡

- 第八章 压强

- 第一节 压力的作用效果

- 第二节 科学探究:液体的压强

- 第三节 空气的“力量”

- 第四节 流体压强与流速的关系

- 第九章 浮力

- 第一节 认识浮力

- 第二节 阿基米德原理

- 第三节 物体的浮与沉

- 第十章 机械与人

- 第一节 科学探究:杠杆的平衡条件

- 第二节 滑轮及其应用

- 第三节 做功了吗

- 第四节 做功的快慢

- 第五节 机械效率

- 第六节 合理利用机械能

- 第十一章 小粒子与大宇宙

- 第一节 走进微观

- 第二节 看不见的运动

- 第三节 探索宇宙