27记承天寺夜游

图片预览

文档简介

课件25张PPT。记承天寺夜游注释朗读 译文 作者答问 记承天寺夜游

苏轼返回上页 下页 苏轼

宋代文学家返回上页 下页 三苏祠一门父子三词客

千古文章四大家返回上页 下页 三苏祠返回上页 下页 重申翻译课文的要求:

1.尽量翻译出每一个字;

2.补足省略成分;

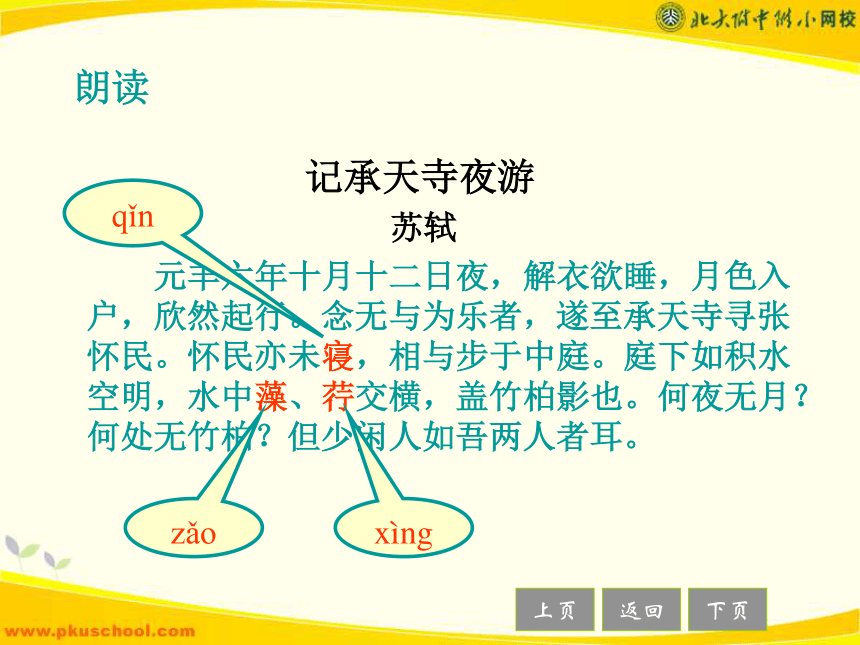

3.通畅。 返回上页 下页 朗读 记承天寺夜游

苏轼

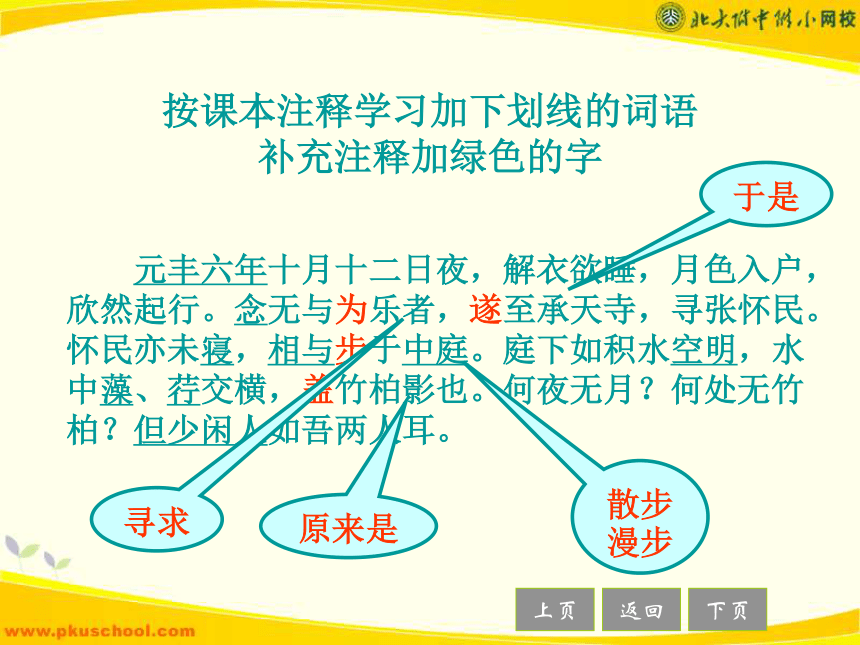

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。返回上页 下页 qǐnzǎoxìng按课本注释学习加下划线的词语 补充注释加绿色的字 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。返回上页 下页 寻求原来是于是散步漫步译文 元丰六年十月十二日夜,我脱了衣服打算睡觉,见月光照进门窗,就高兴地起来走出去。想到没有人与我一同寻乐,便到承天寺去找张怀民。怀民也没睡,于是一起在院中散步。院中如水一般明澈,水中水草、浮萍交错,那是竹子、柏树的影儿 。哪一夜没有月光?哪里没有竹柏?只是缺少像我俩这样的闲人啊。返回上页 下页 “遂至承天寺寻张怀民”, 张怀民是什么人?和苏轼一样被贬的人。

“怀民亦未寝”的“亦”字可看出二人同样的命运。返回上页 下页 寻见张怀民后讲了些什么?约他寻什么“乐” ?他是否同意?在一般人笔下,这都是要写的。作者为什么不写?与主题无关。

为求文笔洗练。返回上页 下页 庭中的“积水”是什么?——月色。返回上页 下页 庭中的“藻、荇”是什么?——竹、柏的影子。返回上页 下页 “水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,用了比喻没有呢?用了,但好像没有用一样。

这样写,有更加逼真的艺术效果。返回上页 下页 苏轼写月,有明写,有暗写,请分别举例。明写:月色入户

暗写:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。返回上页 下页 入夜即“解衣欲睡” ;

见月色入户,便“欣然起行” ;

与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细,那么清楚。返回上页 下页 结尾的“闲人”是点睛之笔, 前文还有哪几处写出“闲”的表现?你认为苏轼为什么“闲”?苏轼被贬担任黄州团练副使,这是一闲职,所以“闲”;

他有旷达的胸襟,把贬谪的悲苦消释在悠闲的赏月和漫步中,这是“闲”的根本原因。返回上页 下页 从他的“闲”中分明可以读出一种苦,从哪个词可以读出?“为乐”——寻找快乐。

苏轼罹文字狱,被贬黄州,心情忧郁。他月夜寻乐正是为了消释心中抑郁。在政治漩涡中破损了的心灵从大自然的美景中可得以恢复。返回上页 下页 寥寥数语,种种微妙复杂的感情尽在其中。请你说说“闲人”句中含有哪些感情。赏月的欣喜

漫步的悠闲

贬谪的悲苦

弃置的不满

……返回上页 下页 此文仅84字,却是千古名篇, 为什么?说说你的见解。文笔极为凝练,字约义丰;

感情含蓄深沉,耐人寻味;

表达了旷达、洒脱的胸襟。

……

返回上页 下页 本文最可贵的是:被贬后仍有豁达、洒脱的情怀。返回上页 下页 这样好的文章,怎能不背过! 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。返回上页 下页 理解性背诵默写 写月夜美景的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横

返回上页 下页 理解性背诵默写2 本文的点睛之笔是:但少闲人如吾两人者耳。

返回上页 下页 再 见制作:张国生返回上页

千古文章四大家返回上页 下页 三苏祠返回上页 下页 重申翻译课文的要求:

1.尽量翻译出每一个字;

2.补足省略成分;

3.通畅。 返回上页 下页 朗读 记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。返回上页 下页 qǐnzǎoxìng按课本注释学习加下划线的词语 补充注释加绿色的字 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。返回上页 下页 寻求原来是于是散步漫步译文 元丰六年十月十二日夜,我脱了衣服打算睡觉,见月光照进门窗,就高兴地起来走出去。想到没有人与我一同寻乐,便到承天寺去找张怀民。怀民也没睡,于是一起在院中散步。院中如水一般明澈,水中水草、浮萍交错,那是竹子、柏树的影儿 。哪一夜没有月光?哪里没有竹柏?只是缺少像我俩这样的闲人啊。返回上页 下页 “遂至承天寺寻张怀民”, 张怀民是什么人?和苏轼一样被贬的人。

“怀民亦未寝”的“亦”字可看出二人同样的命运。返回上页 下页 寻见张怀民后讲了些什么?约他寻什么“乐” ?他是否同意?在一般人笔下,这都是要写的。作者为什么不写?与主题无关。

为求文笔洗练。返回上页 下页 庭中的“积水”是什么?——月色。返回上页 下页 庭中的“藻、荇”是什么?——竹、柏的影子。返回上页 下页 “水中藻、荇交横,盖竹柏影也”,用了比喻没有呢?用了,但好像没有用一样。

这样写,有更加逼真的艺术效果。返回上页 下页 苏轼写月,有明写,有暗写,请分别举例。明写:月色入户

暗写:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。返回上页 下页 入夜即“解衣欲睡” ;

见月色入户,便“欣然起行” ;

与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细,那么清楚。返回上页 下页 结尾的“闲人”是点睛之笔, 前文还有哪几处写出“闲”的表现?你认为苏轼为什么“闲”?苏轼被贬担任黄州团练副使,这是一闲职,所以“闲”;

他有旷达的胸襟,把贬谪的悲苦消释在悠闲的赏月和漫步中,这是“闲”的根本原因。返回上页 下页 从他的“闲”中分明可以读出一种苦,从哪个词可以读出?“为乐”——寻找快乐。

苏轼罹文字狱,被贬黄州,心情忧郁。他月夜寻乐正是为了消释心中抑郁。在政治漩涡中破损了的心灵从大自然的美景中可得以恢复。返回上页 下页 寥寥数语,种种微妙复杂的感情尽在其中。请你说说“闲人”句中含有哪些感情。赏月的欣喜

漫步的悠闲

贬谪的悲苦

弃置的不满

……返回上页 下页 此文仅84字,却是千古名篇, 为什么?说说你的见解。文笔极为凝练,字约义丰;

感情含蓄深沉,耐人寻味;

表达了旷达、洒脱的胸襟。

……

返回上页 下页 本文最可贵的是:被贬后仍有豁达、洒脱的情怀。返回上页 下页 这样好的文章,怎能不背过! 元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。返回上页 下页 理解性背诵默写 写月夜美景的句子是:庭下如积水空明,水中藻、荇交横

返回上页 下页 理解性背诵默写2 本文的点睛之笔是:但少闲人如吾两人者耳。

返回上页 下页 再 见制作:张国生返回上页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》