第5课 工业革命与工厂制度 导学案(含答案)2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活

文档属性

| 名称 | 第5课 工业革命与工厂制度 导学案(含答案)2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2经济与社会生活 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 272.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 19:33:46 | ||

图片预览

文档简介

第5课 工业革命与工厂制度

班级 姓名

核心素养

1结合学者关于英国工生产的史料,认识工厂制的特点及其影响。(唯物史观、历史解释、史料实证)

2.认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。(时空观念、历史解释、家国情怀)

学习标

1.认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响: 理解生产方式变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

2.通过整理时间轴,理解工业革命对人类社会带来的革命性意义,并认识世界历史横向与纵向发展的关系:辩证认识工业革命的双重影响。(唯物史观、时空观念)

3.通过学生展示调查报告,认识工业革命带来的生产方式的变革,以及工厂制度的特点与影响,生产方式的变革。(史料实证、历史解释)

4通过学生实际调查家多企业与生活变化,以及范旭东等爱国人士的学习,明白科技的重要性,增强对家多和国家的认同感。(家国情怀)

学习重难点

(1)梳理机器大生产与工厂制度建立的史实,认识生产力进步对经济发展的影响。

(2)概述工业革命后社会生活方式的主要变化,体会生产方式变革对人类社会发展的影响

知识导航

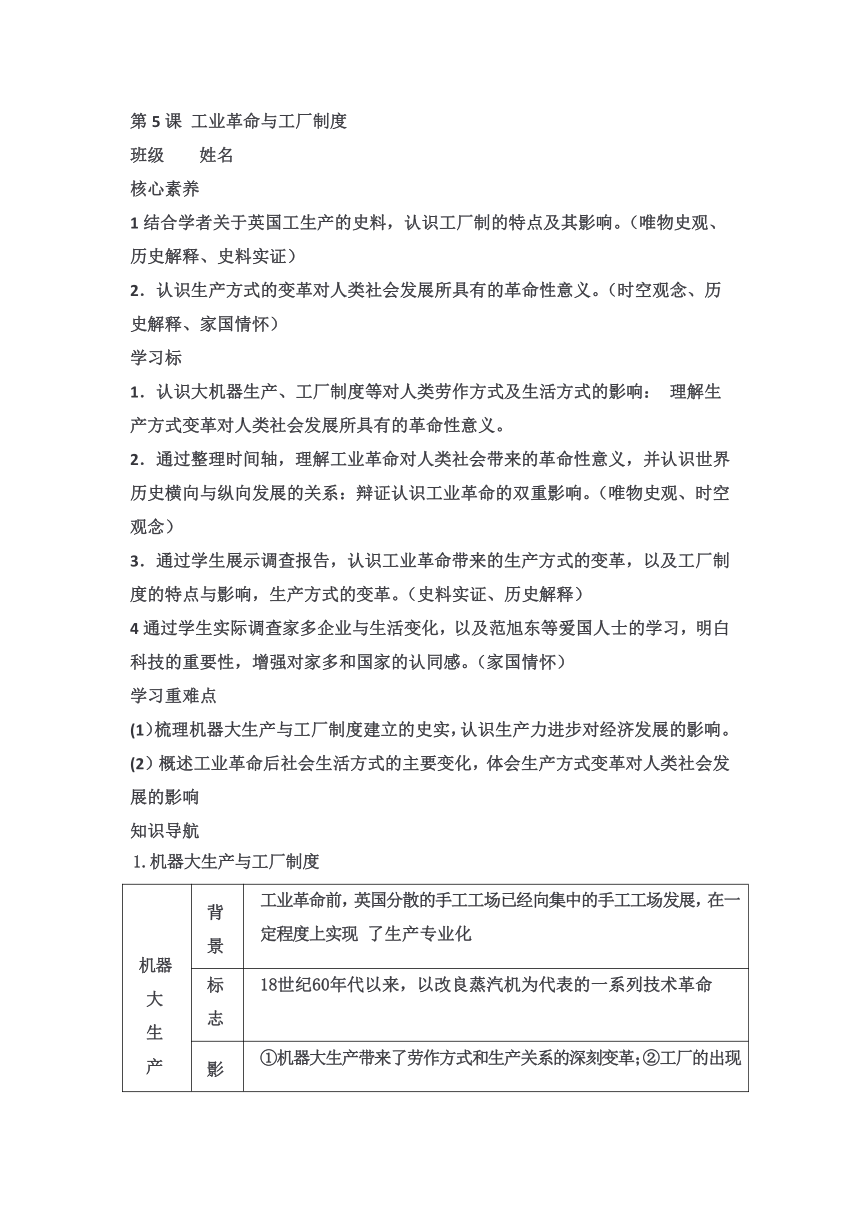

1.机器大生产与工厂制度

机器大 生产 背景 工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现 了生产专业化

标志 18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命

影响 ①机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革;②工厂的出现,彻底改变了 手工作坊零碎分散的生产状态

工厂制 度 含义 工厂制度是第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分 工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织

特点 生产模式 大规模集中生产,采用生产流水线形式

劳作方式 工人往往实行倒班制,各生产环节协同劳作

管理方式 制定严格的规章制度,强化纪律意识

原料供应 工厂统一供应、合理调配

影响 组织管理 带来生产组织和管理形式的 巨 变 ;

生产效率 分工明确、管理科学,便于集中管理工人,挖掘工人的劳动潜质,提高 生产效率,从而产生更大的经济效益

女性地位 推动了传统家庭结构和家庭关系的变革,女性开始走出家庭,社会地位 提高

雇佣制度 近代工厂制度的建立,彻底摆脱了封建行会制度的束缚,最终确立了以 工资形式支付报酬的、自由的雇佣劳动制度

近代中 国工厂 产生 洋务企业 19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南机器制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产

制度 发展 民族工业 张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工 厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来

工业 革命 对中 国的 影响 经济上 打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,开始沦为西方 资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义的产生与发展

政治上 中国沦为半殖民地半封建社会;客观上促进中国人民救亡图存,寻求民 主、共和、独立之路

思想文化 西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,如促进中国近代 教育发展。客观上促进了中国开始近代化进程

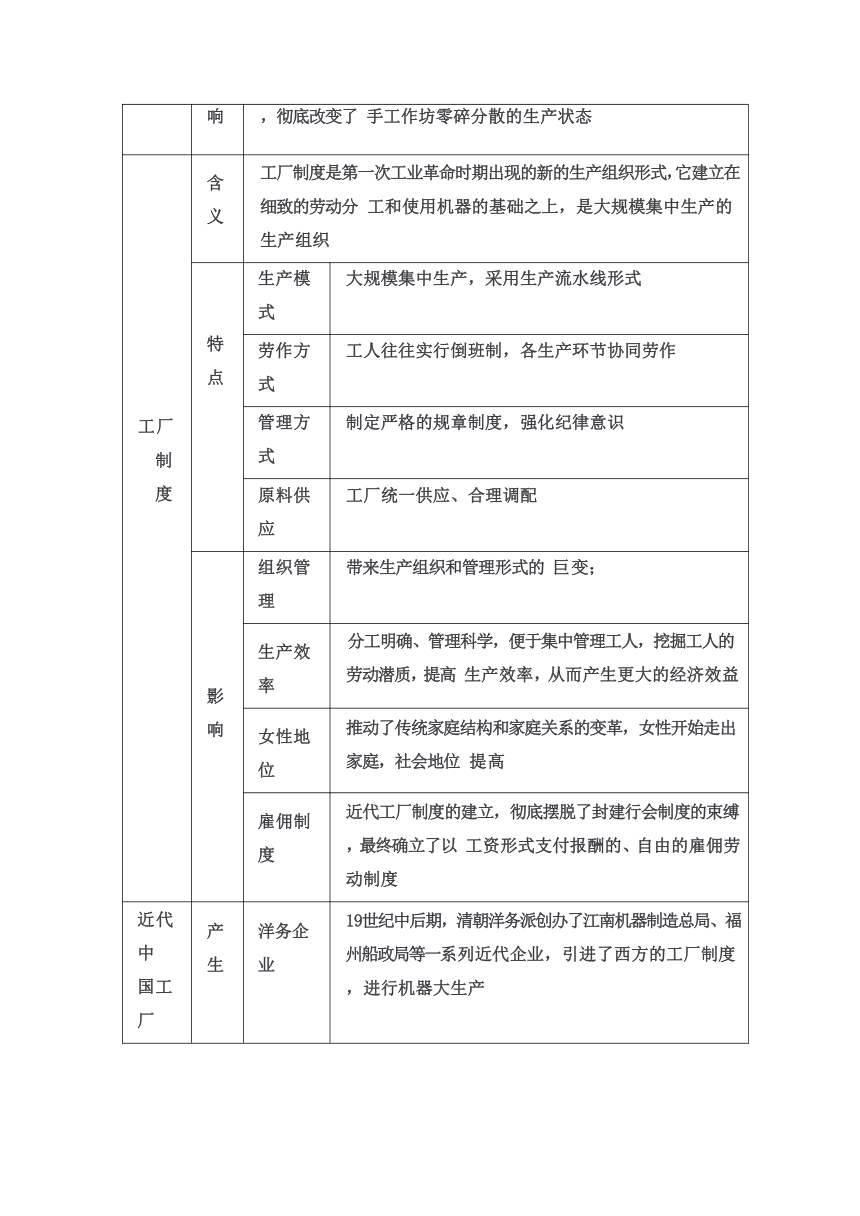

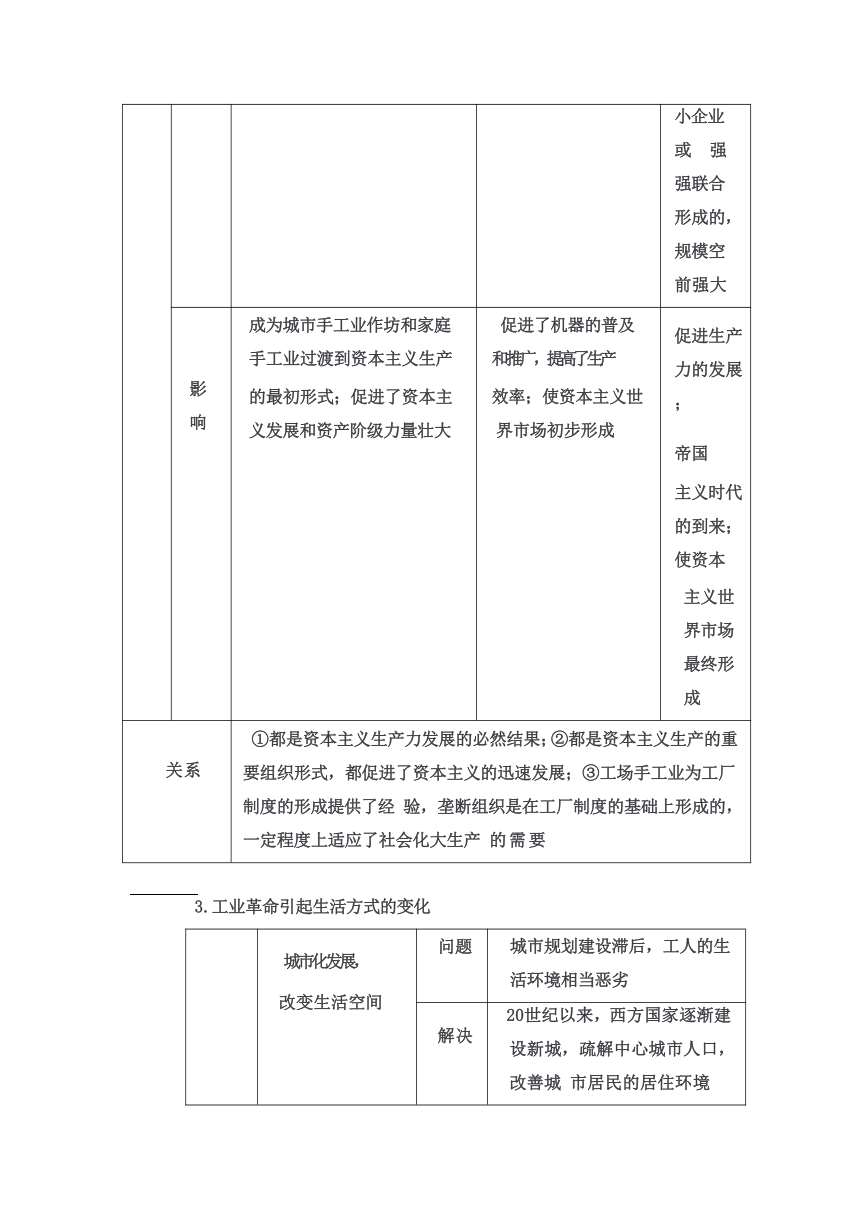

2.资本主义生产组织形式比较

类别 手工工场 工厂制度 垄断组织

区 别 时期 16C.中叶到18C.中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基 础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家 庭手工业,规模较大 相对于工场手工业, 规模较大,工人集中 大企业兼并中小企业或 强强联合形成的,规模空 前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭 手工业过渡到资本主义生产 的最初形式;促进了资本主 义发展和资产阶级力量壮大 促进了机器的普及 和 推 广 ,提高了生产 效率;使资本主义世 界市场初步形成 促进生产力的发展; 帝国 主义时代的到来;使资本 主义世界市场最终形成

关系 ①都是资本主义生产力发展的必然结果;②都是资本主义生产的重要组织形式,都促进了资本主义的迅速发展;③工场手工业为工厂制度的形成提供了经 验,垄断组织是在工厂制度的基础上形成的,一定程度上适应了社会化大生产 的需要

3.工业革命引起生活方式的变化

积极 城市化发展, 改变生活空间 问题 城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣

解决 20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城 市居民的居住环境

交通运输业进 步,便利出行 原因 工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度 快、成本低而受人青睐

影响 欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与 贸易往来,大大增加了社会的流动性,使世界联系更加紧密

促进乡村的改 变 生产 以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了农场,农业现代化水平大大提高

人口 大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了

人们的时间观 念增强 原因 工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则

表现 城市中社会上层人士出行往往戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟

初等教育推 广,文化素质 逐渐提升 原因 机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求

表现 ①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过 立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持;②中国:元清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂

工人运动和马 克思主义 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,法国里昂工人两次起义、英国宪章 运 动 、德国西里西亚纺织工人起义等工人运动,标志着工人阶级登上历史 舞台,促进了马克思主义的诞生

消极 工人劳动时间长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康

习题巩固

1.工业革命后,工人阶级的实际收入增加,许多工人家庭有了可自由支配的收入,除了用于购买家庭必需品之外,也可以用来支付某些休闲活动的开支。因此越来越多的休闲领域变成了可以通过销售谋利的项目。据此可知,工业革命 ( )

A.推动了休闲运动的兴起 B.提高了工人的生活质量

C.削弱了两大阶级的对立 D.促进了城市商业的繁荣

2.1803年,英国约克郡西区织出的呢绒只有1/16是产自资本家经营的大工厂,其余的约有43万匹则是由老板兼工匠在作坊里织出的。根据1831年英国议会的调查,该年英国工厂工人为404,317人,手工工人为1159,867人。这体现出该时期英国 ( )

A.急需大力推进蒸汽机的普及 B.工业经济组织呈现出多样性

C.手工生产阻碍了生产力发展 D.工厂制难以适应经济的需求

3.在中世纪的英国,肉是奢侈之物。进入15世纪,英国乡村屠户的生意逐渐兴旺起来,村庄永久性啤酒馆相当普遍。这表明 ( )

A.食物物种交流改变了人们的饮食习惯

B.食物储备技术进步确保人民身体健康

C.农业生产效率提升推动饮食结构变化

D.君主立宪制政体有利于保障食品安全

4.19世纪30年代,英国立法规定满足一定年龄条件的童工须在周一至周五强制入学,为此,政府还创设了工厂视察制度,要求视察员监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持。这些举措 ( )

A.有利于儿童的身心健康 B.适应了工业革命的需求

C.强化了纪律和时间观念 D.保证了生产效率和质量

5.1814年印度向英国输出了126万匹棉布,到1835年降到30万匹。同期英国棉布进入印度的数量由90万码增加到5100万码。这些变化主要在于当时英国( )

A.扩大了棉纺织手工工场 B.完成了海外的殖民扩张

C.确立了“世界工厂”地位 D.改变了棉纺织生产模式

6.1886年,李鸿章在《遵议维持商局疏》中提出,轮船招商局之设以与外洋轮船相争衡,可保中国之利权,故此呈请免北洋三口出口税二成。掌管关口免税之事的户部以轮船招商局向为总理衙门所辖为由,坚驳其请。材料表明( )

A.洋务运动致力于维护利权 B.洋务企业效益甚微

C.中央与地方存在利益冲突 D.晚清机构职责不明

7.工业化在吸收劳动力的同时也在排斥一部分劳动力。工场手工业由于其劳动密集型和普及性的特点,吸收了大量的剩余劳动力,在工业革命后的英国仍大量存在。这表明工场手工业是( )

A.工业时代的需求 B.机器工业的有益补充

C.传统文明的延续 D.工业发展的初始阶段

8.如图所示是19世纪20年代英国某纺织厂生产的场景。这可用于说明当时( )

A.工人开始有意识地反抗

B.妇女的政治地位有所提高

C.流水线生产提高了效率

D.生产组织的形式出现巨变

9.近代上海“计时之器,仅有日晷仪,用者亦不多,购买外洋钟表者尤为稀少;自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行。”这说明( )

A.外洋钟表彻底取代了传统的计时工具

B.交通的发展缩短了人们的通行时间

C.新式交通工具强化了人们的时间观念

D.交通的改进加强了各地之间的沟通

10.英国作家西蒙·加菲尔德在其著作《时间观》中提到:(19世纪以来)当时间从被动计时工具变成了衡量价值的重要标准,时间管理便成为衡量成功的重要标准;准时成为对人默认的要求,效率成为工业竞争的主要战场。由此可知,新时间观的出现源于( )

新航路开辟的影响 B.工业革命的推动

C.新道德观念的要求 D.现代科技的进步

答案

BBCBD CBDCB

班级 姓名

核心素养

1结合学者关于英国工生产的史料,认识工厂制的特点及其影响。(唯物史观、历史解释、史料实证)

2.认识生产方式的变革对人类社会发展所具有的革命性意义。(时空观念、历史解释、家国情怀)

学习标

1.认识大机器生产、工厂制度等对人类劳作方式及生活方式的影响: 理解生产方式变革对人类社会发展所具有的革命性意义。

2.通过整理时间轴,理解工业革命对人类社会带来的革命性意义,并认识世界历史横向与纵向发展的关系:辩证认识工业革命的双重影响。(唯物史观、时空观念)

3.通过学生展示调查报告,认识工业革命带来的生产方式的变革,以及工厂制度的特点与影响,生产方式的变革。(史料实证、历史解释)

4通过学生实际调查家多企业与生活变化,以及范旭东等爱国人士的学习,明白科技的重要性,增强对家多和国家的认同感。(家国情怀)

学习重难点

(1)梳理机器大生产与工厂制度建立的史实,认识生产力进步对经济发展的影响。

(2)概述工业革命后社会生活方式的主要变化,体会生产方式变革对人类社会发展的影响

知识导航

1.机器大生产与工厂制度

机器大 生产 背景 工业革命前,英国分散的手工工场已经向集中的手工工场发展,在一定程度上实现 了生产专业化

标志 18世纪60年代以来,以改良蒸汽机为代表的一系列技术革命

影响 ①机器大生产带来了劳作方式和生产关系的深刻变革;②工厂的出现,彻底改变了 手工作坊零碎分散的生产状态

工厂制 度 含义 工厂制度是第一次工业革命时期出现的新的生产组织形式,它建立在细致的劳动分 工和使用机器的基础之上,是大规模集中生产的生产组织

特点 生产模式 大规模集中生产,采用生产流水线形式

劳作方式 工人往往实行倒班制,各生产环节协同劳作

管理方式 制定严格的规章制度,强化纪律意识

原料供应 工厂统一供应、合理调配

影响 组织管理 带来生产组织和管理形式的 巨 变 ;

生产效率 分工明确、管理科学,便于集中管理工人,挖掘工人的劳动潜质,提高 生产效率,从而产生更大的经济效益

女性地位 推动了传统家庭结构和家庭关系的变革,女性开始走出家庭,社会地位 提高

雇佣制度 近代工厂制度的建立,彻底摆脱了封建行会制度的束缚,最终确立了以 工资形式支付报酬的、自由的雇佣劳动制度

近代中 国工厂 产生 洋务企业 19世纪中后期,清朝洋务派创办了江南机器制造总局、福州船政局等一系列近代企业,引进了西方的工厂制度,进行机器大生产

制度 发展 民族工业 张謇、范旭东等一批民族资本家主张实业救国,开办工厂并借鉴西方工 厂的管理经验,中国民族工业初步发展起来

工业 革命 对中 国的 影响 经济上 打开了中国的大门,使中国被迫卷入资本主义世界市场,开始沦为西方 资本主义经济的附庸,客观上促进了中国民族资本主义的产生与发展

政治上 中国沦为半殖民地半封建社会;客观上促进中国人民救亡图存,寻求民 主、共和、独立之路

思想文化 西方思想开始传入,中国出现“向西方学习”的思潮,如促进中国近代 教育发展。客观上促进了中国开始近代化进程

2.资本主义生产组织形式比较

类别 手工工场 工厂制度 垄断组织

区 别 时期 16C.中叶到18C.中叶 工业革命时期 第二次工业革命时期

生产 手段 以手工劳动为基础 以机器大生产为基 础 主要依靠科技提高生产率

规模 相对于城市手工业作坊和家 庭手工业,规模较大 相对于工场手工业, 规模较大,工人集中 大企业兼并中小企业或 强强联合形成的,规模空 前强大

影响 成为城市手工业作坊和家庭 手工业过渡到资本主义生产 的最初形式;促进了资本主 义发展和资产阶级力量壮大 促进了机器的普及 和 推 广 ,提高了生产 效率;使资本主义世 界市场初步形成 促进生产力的发展; 帝国 主义时代的到来;使资本 主义世界市场最终形成

关系 ①都是资本主义生产力发展的必然结果;②都是资本主义生产的重要组织形式,都促进了资本主义的迅速发展;③工场手工业为工厂制度的形成提供了经 验,垄断组织是在工厂制度的基础上形成的,一定程度上适应了社会化大生产 的需要

3.工业革命引起生活方式的变化

积极 城市化发展, 改变生活空间 问题 城市规划建设滞后,工人的生活环境相当恶劣

解决 20世纪以来,西方国家逐渐建设新城,疏解中心城市人口,改善城 市居民的居住环境

交通运输业进 步,便利出行 原因 工业革命对煤等矿石的需求刺激了运河的开凿;铁路运输以其速度 快、成本低而受人青睐

影响 欧美国家形成了水陆运输网,促进了城际间、国际间的人口交流与 贸易往来,大大增加了社会的流动性,使世界联系更加紧密

促进乡村的改 变 生产 以英国为代表的西方国家农业机械日益普及,普遍建立了农场,农业现代化水平大大提高

人口 大量人口从闭塞、宁静的乡村田园生活中走出,人们的眼界开阔了

人们的时间观 念增强 原因 工厂制度及蒸汽机车等交通工具的出现,使人们必须守时,准时准点成为现代生活的准则

表现 城市中社会上层人士出行往往戴表,大城市的车站、码头、银行、机关及市区街道多设有标准钟

初等教育推 广,文化素质 逐渐提升 原因 机器生产代替手工劳动、城市化迅猛发展等现实因素,对广大民众的文化素质提出了更高的要求

表现 ①西方:1802年英国颁布第一部《工厂法》后,西方国家不断通过 立法推行初等教育,政府加大对教育的经费支持;②中国:元清政府推行“癸卯学制”以来,出现了大量小学堂和中学堂

工人运动和马 克思主义 19世纪,欧洲社会主义运动风起云涌,法国里昂工人两次起义、英国宪章 运 动 、德国西里西亚纺织工人起义等工人运动,标志着工人阶级登上历史 舞台,促进了马克思主义的诞生

消极 工人劳动时间长,工作与生活环境恶劣,传染病与职业病严重危害产业工人的健康

习题巩固

1.工业革命后,工人阶级的实际收入增加,许多工人家庭有了可自由支配的收入,除了用于购买家庭必需品之外,也可以用来支付某些休闲活动的开支。因此越来越多的休闲领域变成了可以通过销售谋利的项目。据此可知,工业革命 ( )

A.推动了休闲运动的兴起 B.提高了工人的生活质量

C.削弱了两大阶级的对立 D.促进了城市商业的繁荣

2.1803年,英国约克郡西区织出的呢绒只有1/16是产自资本家经营的大工厂,其余的约有43万匹则是由老板兼工匠在作坊里织出的。根据1831年英国议会的调查,该年英国工厂工人为404,317人,手工工人为1159,867人。这体现出该时期英国 ( )

A.急需大力推进蒸汽机的普及 B.工业经济组织呈现出多样性

C.手工生产阻碍了生产力发展 D.工厂制难以适应经济的需求

3.在中世纪的英国,肉是奢侈之物。进入15世纪,英国乡村屠户的生意逐渐兴旺起来,村庄永久性啤酒馆相当普遍。这表明 ( )

A.食物物种交流改变了人们的饮食习惯

B.食物储备技术进步确保人民身体健康

C.农业生产效率提升推动饮食结构变化

D.君主立宪制政体有利于保障食品安全

4.19世纪30年代,英国立法规定满足一定年龄条件的童工须在周一至周五强制入学,为此,政府还创设了工厂视察制度,要求视察员监督工厂主;同时政府鼓励大工厂主举办工厂学校,并加大对教育的经费支持。这些举措 ( )

A.有利于儿童的身心健康 B.适应了工业革命的需求

C.强化了纪律和时间观念 D.保证了生产效率和质量

5.1814年印度向英国输出了126万匹棉布,到1835年降到30万匹。同期英国棉布进入印度的数量由90万码增加到5100万码。这些变化主要在于当时英国( )

A.扩大了棉纺织手工工场 B.完成了海外的殖民扩张

C.确立了“世界工厂”地位 D.改变了棉纺织生产模式

6.1886年,李鸿章在《遵议维持商局疏》中提出,轮船招商局之设以与外洋轮船相争衡,可保中国之利权,故此呈请免北洋三口出口税二成。掌管关口免税之事的户部以轮船招商局向为总理衙门所辖为由,坚驳其请。材料表明( )

A.洋务运动致力于维护利权 B.洋务企业效益甚微

C.中央与地方存在利益冲突 D.晚清机构职责不明

7.工业化在吸收劳动力的同时也在排斥一部分劳动力。工场手工业由于其劳动密集型和普及性的特点,吸收了大量的剩余劳动力,在工业革命后的英国仍大量存在。这表明工场手工业是( )

A.工业时代的需求 B.机器工业的有益补充

C.传统文明的延续 D.工业发展的初始阶段

8.如图所示是19世纪20年代英国某纺织厂生产的场景。这可用于说明当时( )

A.工人开始有意识地反抗

B.妇女的政治地位有所提高

C.流水线生产提高了效率

D.生产组织的形式出现巨变

9.近代上海“计时之器,仅有日晷仪,用者亦不多,购买外洋钟表者尤为稀少;自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行。”这说明( )

A.外洋钟表彻底取代了传统的计时工具

B.交通的发展缩短了人们的通行时间

C.新式交通工具强化了人们的时间观念

D.交通的改进加强了各地之间的沟通

10.英国作家西蒙·加菲尔德在其著作《时间观》中提到:(19世纪以来)当时间从被动计时工具变成了衡量价值的重要标准,时间管理便成为衡量成功的重要标准;准时成为对人默认的要求,效率成为工业竞争的主要战场。由此可知,新时间观的出现源于( )

新航路开辟的影响 B.工业革命的推动

C.新道德观念的要求 D.现代科技的进步

答案

BBCBD CBDCB

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化