8.《池子与河流》教学设计(表格式)

图片预览

文档简介

部编版语文三年级下册第二单元《池子与河流》教学设计

课题 《池子和河流》

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.认识本课“滔、涯、妇”等8个生字,掌握多音字“应”,理解文中“行吟诗人”“推究哲理”等相关词语的意思。积累AABC.ABAC式的词语。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,知道河流与池子各自的观点,能够分角色进行朗读体验。 3.了解课文内容,准确了解文中池子、河流在生活中所对应的形象,懂得“才能不利用就要衰退,它会逐渐磨灭;才能一旦让懒惰支配,它就一无所为”,明白生命的价值在于奉献的道理。

【评价任务】 1.能正确认读本课“滔、涯、妇”等8个生字,掌握多音字“应”,积累AABC.ABAC式的相关词语。(目标1) 2. 能正确、流利地朗读课文,知道河流与池子的观点各是什么。(目标2) 3.能有理有据地对河流池子的观点发表看法,同时明白生命的价值在于奉献的道理。(目标3)

【学习内容】 《池子和河流》是一篇寓言故事,作者以诗歌的独特形式将池子与河流两种不同的人生观点融入到人物的对话中,表现了池子贪图安逸、清闲与平静狭隘的追求,以及河流奉献他人和社会的崇高理想,揭示了“才能不利用就要衰退,它会逐渐磨灭;才能一旦让懒惰支配,它就一无所为”的道理,引导学生在朗读与对比中体会“不同的人生观决定不同的命运”,明白生命的价值在于奉献的道理。

【学情分析】 三年级学生的抽象思维还离不开具体形象的支撑,探求寓意需引导学生凭借想象将文字变成活动的生活画面,由于他们的认知能力有限,对于主题却未必能够真正知晓,同时对于故事中所蕴含的深刻寓意也不能准确解读和把握。因此,我们要引导学生从课题入手,初步把握课文内容;要读好对话,比较人物的不同想法;要联系生活经验发表看法:池子与河流的观点,你更赞同哪一种,说出理由。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:创设情境,激发兴趣。1.学生看图观察河流与池子二者的特点。 导入一 一、媒体激趣,话题引入 1.课件出示池子、河流的图片,引导学生观察两种事物并说说二者的不同之处(池子的

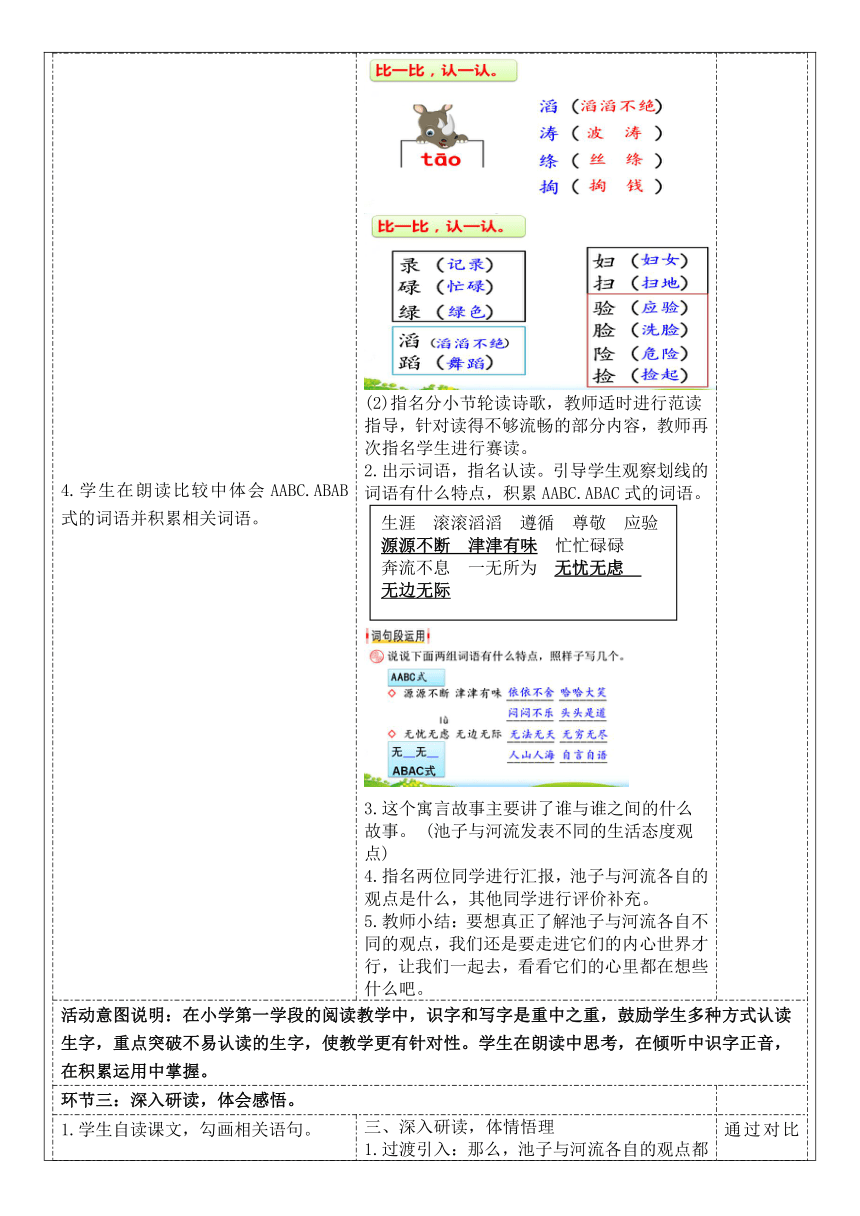

2.根据已有生活经验,结合图片说一说河流与池子的不同特点。水很多时候是死水,而河流的水总是流动不息的……),教师肯定学生的认知。 2.过渡引入:有一天,池子和河流进行了一场有趣的辩论,孩子们,你们想知道他们辩论的话题是什么,最终的结果又是怎样的吗?那好,让我们一起走进课文《池子与河流》吧(板书课题,学生齐读)。 正确辨别图中河流与池子。 通过观察能发现河流与池子的不同特点。活动意图说明:课堂伊始,以图片的方式导入,并揭示课题,调动学生学习的积极性。借助图片说出河流与池子的不同特点,为理解后文内容做铺垫。环节二:回顾学法,自主学习。 学生回顾寓言的特点:寓言的形式多样,用故事揭示道理。 学生自由指读课文,借助拼音,读准字音、读通句子。 听同学读生字,其余同学反馈评价,有错及时纠正。学生齐读生字。 4.学生在朗读比较中体会AABC.ABAB式的词语并积累相关词语。 一、回顾交流,引入学习 1. 同学们,我们这一单元学习的都是寓言故事,我们知道了每篇寓言故事都包含了深刻的道理。其实,寓言故事的形式是多样的,有文言文的寓言故事,也有童话版的寓言故事,而且,寓言故事也可以用诗歌的形式来表达。今天这一篇课文《河流与池子》就是以诗歌的形式来呈现的。 2.出示学习要求,学生自主学习。 标出课文的小节,选择自己喜欢的方式读课文,读准字音,思考河流与池子各自的想法和做法是怎样的,用自己喜欢的方式勾画出来。 二、自读检查,感知课文大意 1.交流检查自主朗读课文情况。 (1)课件出示文中的生字,指名朗读生字,注意指导读准“尊、遵”“滔、涛、绦、掏”两类同音字的读音,并利用形近字辨析组词准确区分字义。 (2)指名分小节轮读诗歌,教师适时进行范读指导,针对读得不够流畅的部分内容,教师再次指名学生进行赛读。 2.出示词语,指名认读。引导学生观察划线的词语有什么特点,积累AABC.ABAC式的词语。 (

生涯

滚滚滔滔 遵循 尊敬 应验

源源不断 津津有味

忙忙碌碌

奔流不息 一无所为

无忧无虑

无边无际

) 3.这个寓言故事主要讲了谁与谁之间的什么故事。 (池子与河流发表不同的生活态度观点) 4.指名两位同学进行汇报,池子与河流各自的观点是什么,其他同学进行评价补充。 5.教师小结:要想真正了解池子与河流各自不同的观点,我们还是要走进它们的内心世界才行,让我们一起去,看看它们的心里都在想些什么吧。 在自主阅读中认识生字,在对比中辨析识字。 在分角色朗读中感受河流与池子的生活态度及观点。 通过观察发现AABC.ABAC式词语的特点并积累。 活动意图说明:在小学第一学段的阅读教学中,识字和写字是重中之重,鼓励学生多种方式认读生字,重点突破不易认读的生字,使教学更有针对性。学生在朗读中思考,在倾听中识字正音,在积累运用中掌握。环节三:深入研读,体会感悟。1.学生自读课文,勾画相关语句。 2.学生同桌交流自己的看法。 3.在同学的交流汇报中发表自己的观点。在对比中感受河流与池子的不同人生观。 4.在交流中说出自己赞同的观点,并说出理由。 5.联系生活,知道河流与池子代表的人的特点,明白本文揭示的寓意,能树立正确的人生观。 三、深入研读,体情悟理 1.过渡引入:那么,池子与河流各自的观点都是怎样的呢?自读1-8小节,用横线画出描写池子想法和做法的词句,用波浪线画出描写河流想法和做法的词句,看看自己从中都读懂了它们怎样的价值观。 2.学生自主研读、思考,然后与同桌交流自己的理解,教师巡视并作点拨指导。 3.质疑探究:从池子说的几段话中,你觉得池子的观点是怎样的?你听出了它对于河流的一种怎样的态度(听出了池子对于河流的同情)?课件出示诗歌第3小节,重点引导学生抓住句子:“我的命运有多好,比起来,你我相差竟这么大!”指导他们读出池子同情、可怜河流“不幸命运”的情感。 (1)引导学生再读诗歌第1-7小节,想一想在池子看来,自己的命运“好”在哪些地方,河流的命运又“差”在哪些地方?试着用文中的词语进行概述。 (2)指名汇报交流自己的理解。指导朗读诗歌第1、2小节体会池子对河流的奔流不息、负重与操心的同情和不解(板书:奔流,负重、操心),再指名朗读第5、6小节,感受池子为自己安逸、清闲、平静的生活状态感到满足(板书:安逸、清闲、平静)。随文理解“无忧无虑”(没有一点忧愁和顾虑),“哲理”(关于宇宙和人生根本的原理),同时指导学生对比朗读,进一步体会池子前后说话的不同语气。 4.再读诗歌第7、8小节,河流认同池子的观点吗? (1)课件出示两小节,指名朗读,想一想你从这两小节河流的话中听懂了什么。 (师归纳板书:奉献他人 受到尊敬) (2)师范读,引导学生从河流的话中体会其无私奉献他人,因而必然会被别人尊重,生命也更有价值的道理。 5.再读诗歌第9、10小节,看看河流的话是否正确。 (1)全班齐读,同时说说对“应验”(后来发生的事实与预先所言,所估计的相符)的理解,教师补充,同时抓住“长流不断、完全枯干”体会两种人生态度导致的完全不同的结局。 (2)重点出示最后一小节,引导学生交流对这小节诗歌意思的理解,教师适时引导学生明确“才能”只有在不断利用、勤劳奋斗以及乐于奉献的过程中才不会磨灭。 6.延伸探究:想一想,在生活中“池子"和“河流”分别代表哪类人(池子----只顾享受眼前安逸的得过且过的人,河流----为社会作贡献,为自己的才能不断增添光彩的人)。你在生活中遇到过池子或河流这样的人吗?你会对他说些什么呢? (补充板书:生命的价值在于努力奉献)。 7.课件出示几则关于奉献他人的名言警句,指导学生朗读。通过对比发现河流与池子的不同现状与不同人生观。 能在具体的语句中发现二者的不同观点。 在对比中感受不同的人生观决定不同的现状,决定不同的命运。 能从中收到启发,树立正确的人生观。 活动意图说明:引导学生在分角色朗读和对比中,感受不同的人生观决定了一个人不同的奋斗方向,决定了不同的命运。 在理解课文揭示的道理之后,能联系实际,迁移运用。环节四:课堂总结,拓展延伸1. 学生积累名言,联系生活,明白道理。 2.能结合自己的情况给自己明确努力的方向。 四、课堂小结 是啊,我们每个人在一生中的任何时段内都不可白白地荒废了大好年华,应当在自己的有生之年像河流那样为社会多做贡献,只有这样我们才能为自己的生命增添光彩,相反地,如果我们像池子一样只顾享受眼前的舒适,到后来,换来的只能是人生价值的空白,才能彻底被毁灭。能联系生活,明白道理,树立正确的人生观。 活动意图说明:本环节注意引导学生联系生活实际,树立正确的人生观,从自身出发,找到努力的方向,学以致用。

【板书设计】

【教学反思】

【作业设计】

一、字词小明星

(

滔( ) ②涯( ) ③妇( ) ④碌( )

⑤遵( ) ⑥循( )

⑦

尊( )

⑧

验( )

)1.我能给生字注音。

2.我能比一比,认一认,再组词。

zūn 尊( )( ) 遵( )( )

tāo 滔( )涛( )掏( )绦( )

3.我会选择正确的读音。

(

y

ì

ng

) (

y

ī

ng

)

答应( ) 应( )该 应( )用 应( )有尽有

二、阅读对对碰

4.我会照样子写词语。

(1)这清闲的生活无忧无虑,还有什么能够代替?

无忧无虑 无边无际

(2)我用源源不断的清洁的水,年年给人们带来利益。

源源不断 念念不忘

5.我会说。

池子与河流的观点,我更赞同( )的观点,因为

课题 《池子和河流》

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

【学习目标】 1.认识本课“滔、涯、妇”等8个生字,掌握多音字“应”,理解文中“行吟诗人”“推究哲理”等相关词语的意思。积累AABC.ABAC式的词语。 2.正确、流利、有感情地朗读课文,知道河流与池子各自的观点,能够分角色进行朗读体验。 3.了解课文内容,准确了解文中池子、河流在生活中所对应的形象,懂得“才能不利用就要衰退,它会逐渐磨灭;才能一旦让懒惰支配,它就一无所为”,明白生命的价值在于奉献的道理。

【评价任务】 1.能正确认读本课“滔、涯、妇”等8个生字,掌握多音字“应”,积累AABC.ABAC式的相关词语。(目标1) 2. 能正确、流利地朗读课文,知道河流与池子的观点各是什么。(目标2) 3.能有理有据地对河流池子的观点发表看法,同时明白生命的价值在于奉献的道理。(目标3)

【学习内容】 《池子和河流》是一篇寓言故事,作者以诗歌的独特形式将池子与河流两种不同的人生观点融入到人物的对话中,表现了池子贪图安逸、清闲与平静狭隘的追求,以及河流奉献他人和社会的崇高理想,揭示了“才能不利用就要衰退,它会逐渐磨灭;才能一旦让懒惰支配,它就一无所为”的道理,引导学生在朗读与对比中体会“不同的人生观决定不同的命运”,明白生命的价值在于奉献的道理。

【学情分析】 三年级学生的抽象思维还离不开具体形象的支撑,探求寓意需引导学生凭借想象将文字变成活动的生活画面,由于他们的认知能力有限,对于主题却未必能够真正知晓,同时对于故事中所蕴含的深刻寓意也不能准确解读和把握。因此,我们要引导学生从课题入手,初步把握课文内容;要读好对话,比较人物的不同想法;要联系生活经验发表看法:池子与河流的观点,你更赞同哪一种,说出理由。

【学习过程】 学生活动教师活动评价要点环节一:创设情境,激发兴趣。1.学生看图观察河流与池子二者的特点。 导入一 一、媒体激趣,话题引入 1.课件出示池子、河流的图片,引导学生观察两种事物并说说二者的不同之处(池子的

2.根据已有生活经验,结合图片说一说河流与池子的不同特点。水很多时候是死水,而河流的水总是流动不息的……),教师肯定学生的认知。 2.过渡引入:有一天,池子和河流进行了一场有趣的辩论,孩子们,你们想知道他们辩论的话题是什么,最终的结果又是怎样的吗?那好,让我们一起走进课文《池子与河流》吧(板书课题,学生齐读)。 正确辨别图中河流与池子。 通过观察能发现河流与池子的不同特点。活动意图说明:课堂伊始,以图片的方式导入,并揭示课题,调动学生学习的积极性。借助图片说出河流与池子的不同特点,为理解后文内容做铺垫。环节二:回顾学法,自主学习。 学生回顾寓言的特点:寓言的形式多样,用故事揭示道理。 学生自由指读课文,借助拼音,读准字音、读通句子。 听同学读生字,其余同学反馈评价,有错及时纠正。学生齐读生字。 4.学生在朗读比较中体会AABC.ABAB式的词语并积累相关词语。 一、回顾交流,引入学习 1. 同学们,我们这一单元学习的都是寓言故事,我们知道了每篇寓言故事都包含了深刻的道理。其实,寓言故事的形式是多样的,有文言文的寓言故事,也有童话版的寓言故事,而且,寓言故事也可以用诗歌的形式来表达。今天这一篇课文《河流与池子》就是以诗歌的形式来呈现的。 2.出示学习要求,学生自主学习。 标出课文的小节,选择自己喜欢的方式读课文,读准字音,思考河流与池子各自的想法和做法是怎样的,用自己喜欢的方式勾画出来。 二、自读检查,感知课文大意 1.交流检查自主朗读课文情况。 (1)课件出示文中的生字,指名朗读生字,注意指导读准“尊、遵”“滔、涛、绦、掏”两类同音字的读音,并利用形近字辨析组词准确区分字义。 (2)指名分小节轮读诗歌,教师适时进行范读指导,针对读得不够流畅的部分内容,教师再次指名学生进行赛读。 2.出示词语,指名认读。引导学生观察划线的词语有什么特点,积累AABC.ABAC式的词语。 (

生涯

滚滚滔滔 遵循 尊敬 应验

源源不断 津津有味

忙忙碌碌

奔流不息 一无所为

无忧无虑

无边无际

) 3.这个寓言故事主要讲了谁与谁之间的什么故事。 (池子与河流发表不同的生活态度观点) 4.指名两位同学进行汇报,池子与河流各自的观点是什么,其他同学进行评价补充。 5.教师小结:要想真正了解池子与河流各自不同的观点,我们还是要走进它们的内心世界才行,让我们一起去,看看它们的心里都在想些什么吧。 在自主阅读中认识生字,在对比中辨析识字。 在分角色朗读中感受河流与池子的生活态度及观点。 通过观察发现AABC.ABAC式词语的特点并积累。 活动意图说明:在小学第一学段的阅读教学中,识字和写字是重中之重,鼓励学生多种方式认读生字,重点突破不易认读的生字,使教学更有针对性。学生在朗读中思考,在倾听中识字正音,在积累运用中掌握。环节三:深入研读,体会感悟。1.学生自读课文,勾画相关语句。 2.学生同桌交流自己的看法。 3.在同学的交流汇报中发表自己的观点。在对比中感受河流与池子的不同人生观。 4.在交流中说出自己赞同的观点,并说出理由。 5.联系生活,知道河流与池子代表的人的特点,明白本文揭示的寓意,能树立正确的人生观。 三、深入研读,体情悟理 1.过渡引入:那么,池子与河流各自的观点都是怎样的呢?自读1-8小节,用横线画出描写池子想法和做法的词句,用波浪线画出描写河流想法和做法的词句,看看自己从中都读懂了它们怎样的价值观。 2.学生自主研读、思考,然后与同桌交流自己的理解,教师巡视并作点拨指导。 3.质疑探究:从池子说的几段话中,你觉得池子的观点是怎样的?你听出了它对于河流的一种怎样的态度(听出了池子对于河流的同情)?课件出示诗歌第3小节,重点引导学生抓住句子:“我的命运有多好,比起来,你我相差竟这么大!”指导他们读出池子同情、可怜河流“不幸命运”的情感。 (1)引导学生再读诗歌第1-7小节,想一想在池子看来,自己的命运“好”在哪些地方,河流的命运又“差”在哪些地方?试着用文中的词语进行概述。 (2)指名汇报交流自己的理解。指导朗读诗歌第1、2小节体会池子对河流的奔流不息、负重与操心的同情和不解(板书:奔流,负重、操心),再指名朗读第5、6小节,感受池子为自己安逸、清闲、平静的生活状态感到满足(板书:安逸、清闲、平静)。随文理解“无忧无虑”(没有一点忧愁和顾虑),“哲理”(关于宇宙和人生根本的原理),同时指导学生对比朗读,进一步体会池子前后说话的不同语气。 4.再读诗歌第7、8小节,河流认同池子的观点吗? (1)课件出示两小节,指名朗读,想一想你从这两小节河流的话中听懂了什么。 (师归纳板书:奉献他人 受到尊敬) (2)师范读,引导学生从河流的话中体会其无私奉献他人,因而必然会被别人尊重,生命也更有价值的道理。 5.再读诗歌第9、10小节,看看河流的话是否正确。 (1)全班齐读,同时说说对“应验”(后来发生的事实与预先所言,所估计的相符)的理解,教师补充,同时抓住“长流不断、完全枯干”体会两种人生态度导致的完全不同的结局。 (2)重点出示最后一小节,引导学生交流对这小节诗歌意思的理解,教师适时引导学生明确“才能”只有在不断利用、勤劳奋斗以及乐于奉献的过程中才不会磨灭。 6.延伸探究:想一想,在生活中“池子"和“河流”分别代表哪类人(池子----只顾享受眼前安逸的得过且过的人,河流----为社会作贡献,为自己的才能不断增添光彩的人)。你在生活中遇到过池子或河流这样的人吗?你会对他说些什么呢? (补充板书:生命的价值在于努力奉献)。 7.课件出示几则关于奉献他人的名言警句,指导学生朗读。通过对比发现河流与池子的不同现状与不同人生观。 能在具体的语句中发现二者的不同观点。 在对比中感受不同的人生观决定不同的现状,决定不同的命运。 能从中收到启发,树立正确的人生观。 活动意图说明:引导学生在分角色朗读和对比中,感受不同的人生观决定了一个人不同的奋斗方向,决定了不同的命运。 在理解课文揭示的道理之后,能联系实际,迁移运用。环节四:课堂总结,拓展延伸1. 学生积累名言,联系生活,明白道理。 2.能结合自己的情况给自己明确努力的方向。 四、课堂小结 是啊,我们每个人在一生中的任何时段内都不可白白地荒废了大好年华,应当在自己的有生之年像河流那样为社会多做贡献,只有这样我们才能为自己的生命增添光彩,相反地,如果我们像池子一样只顾享受眼前的舒适,到后来,换来的只能是人生价值的空白,才能彻底被毁灭。能联系生活,明白道理,树立正确的人生观。 活动意图说明:本环节注意引导学生联系生活实际,树立正确的人生观,从自身出发,找到努力的方向,学以致用。

【板书设计】

【教学反思】

【作业设计】

一、字词小明星

(

滔( ) ②涯( ) ③妇( ) ④碌( )

⑤遵( ) ⑥循( )

⑦

尊( )

⑧

验( )

)1.我能给生字注音。

2.我能比一比,认一认,再组词。

zūn 尊( )( ) 遵( )( )

tāo 滔( )涛( )掏( )绦( )

3.我会选择正确的读音。

(

y

ì

ng

) (

y

ī

ng

)

答应( ) 应( )该 应( )用 应( )有尽有

二、阅读对对碰

4.我会照样子写词语。

(1)这清闲的生活无忧无虑,还有什么能够代替?

无忧无虑 无边无际

(2)我用源源不断的清洁的水,年年给人们带来利益。

源源不断 念念不忘

5.我会说。

池子与河流的观点,我更赞同( )的观点,因为

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地