统编版《中外历史纲要》(上)第6课 从隋唐盛世到五代十国课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版《中外历史纲要》(上)第6课 从隋唐盛世到五代十国课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 20:26:37 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

从隋唐盛世到五代十国

——以隋唐运河为中心的考察

了解课标,引领学习

课标要求

了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期区域经济的发展、民族交融等的新成就。

重点:唐朝盛世出现的原因及表现

难点:隋唐兴衰中的经济与政治互动

一、隋朝兴亡与运河的开凿

二、运河与唐朝的盛世之景

三、运河成唐末的乱世之殇

一、隋朝兴亡与运河的开凿

(一)隋朝的历史发展脉络

1.隋的建立

581年北周外戚杨坚代周称帝,建立隋朝,定都长安。

2.隋的统一

589年隋灭陈,完成统一。

3.隋的兴盛

隋文帝励精图治,国力日强。隋在长安、洛阳广设仓库。隋炀帝兴建洛阳,开通大运河。

4.隋的灭亡

618年,隋炀帝在江都被部将杀死。

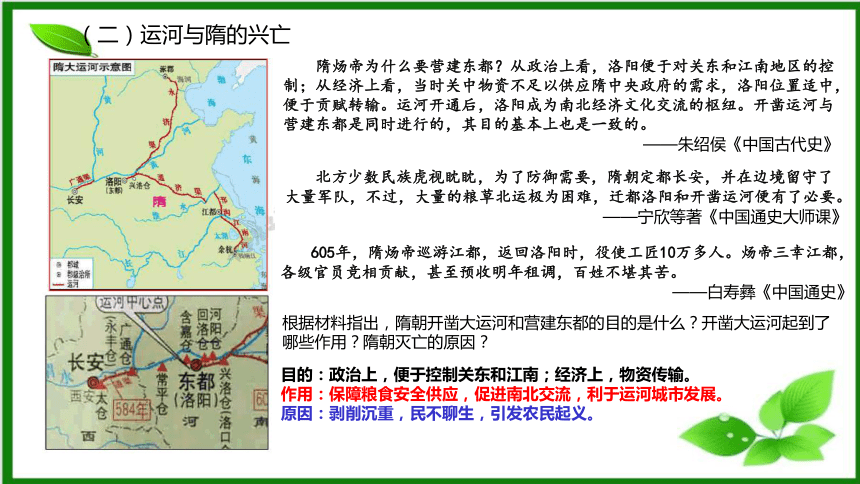

隋炀帝为什么要营建东都?从政治上看,洛阳便于对关东和江南地区的控制;从经济上看,当时关中物资不足以供应隋中央政府的需求,洛阳位置适中,便于贡赋转输。运河开通后,洛阳成为南北经济文化交流的枢纽。开凿运河与营建东都是同时进行的,其目的基本上也是一致的。

——朱绍侯《中国古代史》

根据材料指出,隋朝开凿大运河和营建东都的目的是什么?开凿大运河起到了哪些作用?隋朝灭亡的原因?

(二)运河与隋的兴亡

605年,隋炀帝巡游江都,返回洛阳时,役使工匠10万多人。炀帝三幸江都,各级官员竞相贡献,甚至预收明年租调,百姓不堪其苦。

——白寿彝《中国通史》

北方少数民族虎视眈眈,为了防御需要,隋朝定都长安,并在边境留守了大量军队,不过,大量的粮草北运极为困难,迁都洛阳和开凿运河便有了必要。

——宁欣等著《中国通史大师课》

目的:政治上,便于控制关东和江南;经济上,物资传输。

作用:保障粮食安全供应,促进南北交流,利于运河城市发展。

原因:剥削沉重,民不聊生,引发农民起义。

二、运河与唐朝的盛世之景

(一)唐朝建立

关陇集团:关指关中,陇指陇山。关陇集团作为一支强大的政治力量和利益共同体,隋朝的建立成为关陇集团发展的巅峰。隋朝为了巩固皇权,试图削弱关陇集团的势力,触犯了关陇集团的利益。

2、建立:

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。

1、背景:

(1)隋炀帝大兴土木、穷奢极欲,生产破坏,引发农民起义。

(2)隋朝的核心利益集团——关陇集团的利益受损,导致李渊起兵。

二、运河与唐朝的盛世之景

(二)贞观之治

唐与突厥关系:贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡。草原各族共尊唐太宗为“天可汗”,设安西都护府。

贞观年间,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏,国家出现了开明政治局面,史称“贞观之治”。

唐与吐蕃关系:唐太宗时期,唐蕃和亲,文成公主带去大批手工艺品和技术、医药书籍等,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

材料: 隋朝西京太仓、东京含嘉仓、洛口仓等储米粟多者千万石,天下义仓又皆充满,布帛各数千万。至贞观年间,各仓存储丰厚。这些仓库的米粮主要由运河运自江淮。

太宗时,居长安的内外文武高级官员仅642人。王朝统一后,战争消耗与后世相比,开支较少。关中平原的粮食出产及部分江南财赋尚能供给都城长安及国家需要。

——摘编自《通典》

贞观之治时,对大运河运输的江南财赋已经有较多依赖。

大运河与贞观之治有何关系?

二、运河与唐朝的盛世之景

(三)高宗及武后时期

唐与突厥关系:联合回纥灭西突厥,设北庭都护府。

唐高宗及武则天当政时期,社会经济持续发展。

生产工具变革:江南地区的曲辕犁

材料: 高宗于显庆二年行幸洛阳,因洛阳“通赋贡于四方”,遂把洛阳建为东都。在武后执政的二十余年内,仅居长安两年,其余均在洛阳。

高宗死后,武后拟护送灵驾返长安,谏官陈子昂书云:伏惟大行皇帝之遗天下,梓宫将迁坐京师,銮舆亦欲陪幸,计非上策。三辅……顷遭荒馑,人被荐饥。自河而西,无非赤地。陛下不料其难,欲长驱大驾,千乘万骑,何方取给 洛口积天下之粟,今欲舍而不顾,背以长驱,使有识惊嗟,天下失望。

——摘编自《陈伯玉文集》

高宗及武后时期,对大运河运输的江南财赋依赖程度已经很高。

唐高宗和武则天时期,为何营建洛阳?

洛阳位于大运河的交通的要冲,是江淮物资北运的集散中心。关中作为军事政治重心不能与经济优越的江淮密切联系,以致关中常出现粮荒。政府遂营建东都洛阳,以度过灾荒。

二、运河与唐的盛世之景

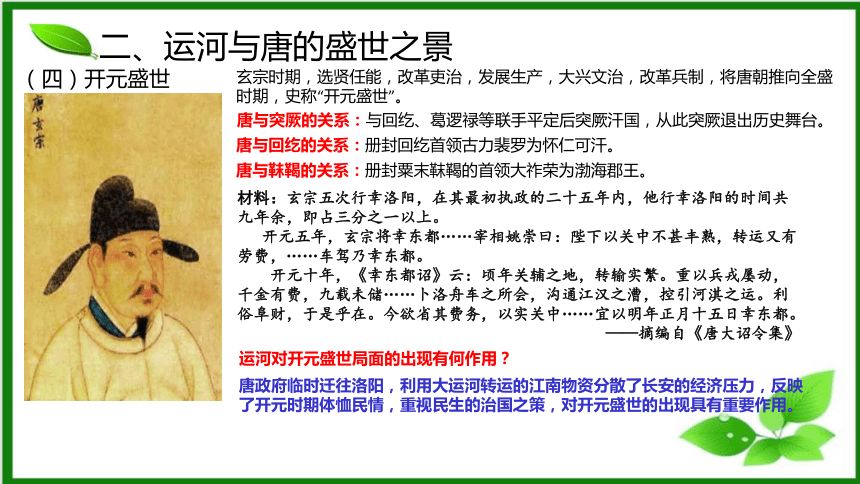

(四)开元盛世

唐与突厥的关系:与回纥、葛逻禄等联手平定后突厥汗国,从此突厥退出历史舞台。

玄宗时期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”。

唐与回纥的关系:册封回纥首领古力裴罗为怀仁可汗。

材料:玄宗五次行幸洛阳,在其最初执政的二十五年内,他行幸洛阳的时间共九年余,即占三分之一以上。

开元五年,玄宗将幸东都……宰相姚崇曰:陛下以关中不甚丰熟,转运又有劳费,……车驾乃幸东都。

开元十年,《幸东都诏》云:顷年关辅之地,转输实繁。重以兵戎屡动,千金有费,九载未储……卜洛舟车之所会,沟通江汉之漕,控引河淇之运。利俗阜财,于是乎在。今欲省其费务,以实关中……宜以明年正月十五日幸东都。

——摘编自《唐大诏令集》

唐政府临时迁往洛阳,利用大运河转运的江南物资分散了长安的经济压力,反映了开元时期体恤民情,重视民生的治国之策,对开元盛世的出现具有重要作用。

唐与靺鞨的关系:册封粟末靺鞨的首领大祚荣为渤海郡王。

运河对开元盛世局面的出现有何作用?

合作探究:水与城的双向互动

材料:自淮南之西,大江之东,南至闽广,迁徙贸易之人,往返皆出扬州,舟车日夜灌输,京中豪族视扬州为利薮,设立邸店,想见当时扬州之繁富。楚州位于淮水上,江河未通前,原为一不甚重要之城市。自江河道通,遂一变而为由淮入汴达京师之门户。其余徐州、汴州,亦因运河造通而骤趋重要。

——摘自《唐会要》

结合所学,对中国古代“水与城的双向互动”进行合理解释。

从背景角度作答,经济重心逐渐南移;隋唐政治军事中心与经济中心分离趋势明显。

从内容角度作答,隋唐大运河开通后,扬州、楚州、汴州、徐州等运河城市繁荣;城市发展又促进了政府对运河的疏浚和管理。

从影响角度作答,大运河沟通了南北,有利于古代城市格局的发展。

总结升华,隋唐时期运河城市的发展,是运河与城市互为影响的结果。

隋唐运河分布图

(一)安史之乱

安史之乱军事路线图

三、运河成唐末的乱世之殇

唐玄宗在边境增设军镇,节度使兵力随之扩大。玄宗后期,朝政趋于腐败。

755年,安禄山、史思明在范阳起兵叛乱,历时八年,史称“安史之乱”。

洛阳、潼关、长安等。

政治中心和运河转运及仓储的重要城市。

都城的重要性;大运河的粮食转运,对于战争双方的至关重要。

从右图可推知,争夺最激烈的地点在哪里?

为什么争夺这些地点?

激烈争夺这些地点,说明了什么?

(二)藩镇割据

三、运河成唐末的乱世之殇

安史之乱后,唐朝陆续在内地增设藩镇。管辖数州,独立性强,形成割据局面,严重削弱了唐朝统治。

材料:781年,唐德宗鉴于河北、山东等地藩镇跋扈,在汴州筑城防御。淄青节度使李正己、魏博节度使田悦以重兵集中于足以控制运河的徐州,以阻止江淮运船的北上。

当叛乱平定,运河重新开通时,江淮米船驶达山西垣曲,正在晋南一带平叛而军粮不足的中央部队,气势大振。当运粮船队抵达陕州的消息由传至长安,德宗更是喜极欲狂的对太子说:“米已至陕,吾父子得生矣!”

——摘编自《唐宋帝国与运河》

结合所学,分析唐德宗为何“喜极欲狂”?

江淮的粮食运达陕州,保障了军队和政府的粮食需求。

上述现象说明了什么?

大运河对唐朝的物资保障有重要作用

(三)帝国的崩溃与运河

三、运河成唐末的乱世之殇

822年,汴州军乱死灰复燃;王智兴利用徐州军队,劫掠由运河北运的江淮物资。

868年,庞勋率军切断江淮运路,占据了运河交通枢纽徐州,江淮物资遂不能由运河北运,运河交通完全断绝。

875年,黄巢起义军占领长安,起义军将领朱温降唐,逐渐控制政权。

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁,唐朝灭亡。

运河与唐朝的灭亡有何关系?

运河的切断,导致江淮财赋无法运抵中央政府,军饷供应得不到保障。当农民起义发生之时,政府难以平定。

(四)五代十国

三、运河成唐末的乱世之殇

朱温篡夺帝位,建立后梁,他打通运河计划失败。此时,运河不能重新把军事政治重心和江淮地区连系起来,因此,后梁国势不强。此后,黄河流域相继出现后唐、后晋、后汉、后周政权。五代除后唐定都洛阳外,其余都定都开封,都试图利用运河沟通政治与经济的中心,但都未能成功。

北宋结束了五代十国的局面,定都汴梁城,汴水从城中经过,汴水就是隋唐大运河通济渠的一段。可见,隋唐以后,运河对政治统治的作用仍在延续。

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开皇之治

唐朝建立

隋朝建立

589年完成统一

960年

北宋建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴继

短

盛

乱

1.北宋学者欧阳修在《新唐书·兵志》中说:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四”。材料所述历史现象造成唐王朝后期的不良局面是

A.内轻外重 B.外戚专权 C.宦官专权 D.朋党之争

课堂练习

A

2.大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑工程。据此推断大运河的修建

A.解决了南北发展不平衡问题 B.开始了南方的经济开发

C.推动了南北经济文化的交流 D.导致了隋朝统治的灭亡

C

3.处于衰落之中的吐蕃王朝,接连三次派员到长安请求会盟。此时唐朝(824年)也处于“疮痍未复”的境况,对吐蕃的请盟极表同意。双方举行了隆重的会盟仪式。双方重申“甥舅和协”、“社稷如一统”。由此说明,此次会盟

A.助推着唐朝全盛局面的形成 B.标志着吐蕃直属中央政权的开始

C.重启了唐蕃之间的和亲关系 D.表达了藏汉人民团结友好的愿望

D

布置作业

《国史论衡》中说:隋唐运河沟通以后,对于平衡南北经济,开发东南,以至安史之乱后维持北方经济及提高江南文化水准有密切关系。

淮河南部一带经济得到发展,沿运河一带的商业城市,如楚州、扬州等,先后繁荣起来。淮南一带逐渐成为全国的经济重心和粮仓。安史之乱后,藩镇割据,北方经济逐渐破产,国家开支有赖于江淮经济的支持,使唐代国运延续了一百五十年之久。

结合所学,对运河在唐代的重要作用进行合理解释。

三百多年的隋唐已消逝在历史的长河之中,但大运河还在。“夜市桥边火,春风寺外船”描写出运河沿岸的繁荣;“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”描写出诗人孤独无依的缕缕清愁;“萧墙祸生人事变,晏驾不得归秦中”抒发了诗人对历史兴亡的慨叹。

情感升华

不管是对河上漂泊的感慨,渡口送别亲友的感伤,还是对开凿运河功过的反思,无不是诗人客观现实的情感再现。这些精美的诗行在大运河里徜徉,幻化成一幅含韵丰赡的情感画卷。

正如习主席所说,“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好,传承好,利用好”。从历史时光里的舳舻千里、渔火延绵,到现实图景里的物阜民丰、水清岸绿,大运河传承文脉,生机澎湃。

从隋唐盛世到五代十国

——以隋唐运河为中心的考察

了解课标,引领学习

课标要求

了解隋唐时期封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期区域经济的发展、民族交融等的新成就。

重点:唐朝盛世出现的原因及表现

难点:隋唐兴衰中的经济与政治互动

一、隋朝兴亡与运河的开凿

二、运河与唐朝的盛世之景

三、运河成唐末的乱世之殇

一、隋朝兴亡与运河的开凿

(一)隋朝的历史发展脉络

1.隋的建立

581年北周外戚杨坚代周称帝,建立隋朝,定都长安。

2.隋的统一

589年隋灭陈,完成统一。

3.隋的兴盛

隋文帝励精图治,国力日强。隋在长安、洛阳广设仓库。隋炀帝兴建洛阳,开通大运河。

4.隋的灭亡

618年,隋炀帝在江都被部将杀死。

隋炀帝为什么要营建东都?从政治上看,洛阳便于对关东和江南地区的控制;从经济上看,当时关中物资不足以供应隋中央政府的需求,洛阳位置适中,便于贡赋转输。运河开通后,洛阳成为南北经济文化交流的枢纽。开凿运河与营建东都是同时进行的,其目的基本上也是一致的。

——朱绍侯《中国古代史》

根据材料指出,隋朝开凿大运河和营建东都的目的是什么?开凿大运河起到了哪些作用?隋朝灭亡的原因?

(二)运河与隋的兴亡

605年,隋炀帝巡游江都,返回洛阳时,役使工匠10万多人。炀帝三幸江都,各级官员竞相贡献,甚至预收明年租调,百姓不堪其苦。

——白寿彝《中国通史》

北方少数民族虎视眈眈,为了防御需要,隋朝定都长安,并在边境留守了大量军队,不过,大量的粮草北运极为困难,迁都洛阳和开凿运河便有了必要。

——宁欣等著《中国通史大师课》

目的:政治上,便于控制关东和江南;经济上,物资传输。

作用:保障粮食安全供应,促进南北交流,利于运河城市发展。

原因:剥削沉重,民不聊生,引发农民起义。

二、运河与唐朝的盛世之景

(一)唐朝建立

关陇集团:关指关中,陇指陇山。关陇集团作为一支强大的政治力量和利益共同体,隋朝的建立成为关陇集团发展的巅峰。隋朝为了巩固皇权,试图削弱关陇集团的势力,触犯了关陇集团的利益。

2、建立:

618年,李渊在长安称帝,建立唐朝,是为唐高祖。

1、背景:

(1)隋炀帝大兴土木、穷奢极欲,生产破坏,引发农民起义。

(2)隋朝的核心利益集团——关陇集团的利益受损,导致李渊起兵。

二、运河与唐朝的盛世之景

(二)贞观之治

唐与突厥关系:贞观初年,唐军击败并俘获东突厥可汗,东突厥汗国灭亡。草原各族共尊唐太宗为“天可汗”,设安西都护府。

贞观年间,轻徭薄赋,劝课农桑,戒奢从简,知人善任,虚怀纳谏,国家出现了开明政治局面,史称“贞观之治”。

唐与吐蕃关系:唐太宗时期,唐蕃和亲,文成公主带去大批手工艺品和技术、医药书籍等,促进了汉藏的友好关系和经济文化交流。

材料: 隋朝西京太仓、东京含嘉仓、洛口仓等储米粟多者千万石,天下义仓又皆充满,布帛各数千万。至贞观年间,各仓存储丰厚。这些仓库的米粮主要由运河运自江淮。

太宗时,居长安的内外文武高级官员仅642人。王朝统一后,战争消耗与后世相比,开支较少。关中平原的粮食出产及部分江南财赋尚能供给都城长安及国家需要。

——摘编自《通典》

贞观之治时,对大运河运输的江南财赋已经有较多依赖。

大运河与贞观之治有何关系?

二、运河与唐朝的盛世之景

(三)高宗及武后时期

唐与突厥关系:联合回纥灭西突厥,设北庭都护府。

唐高宗及武则天当政时期,社会经济持续发展。

生产工具变革:江南地区的曲辕犁

材料: 高宗于显庆二年行幸洛阳,因洛阳“通赋贡于四方”,遂把洛阳建为东都。在武后执政的二十余年内,仅居长安两年,其余均在洛阳。

高宗死后,武后拟护送灵驾返长安,谏官陈子昂书云:伏惟大行皇帝之遗天下,梓宫将迁坐京师,銮舆亦欲陪幸,计非上策。三辅……顷遭荒馑,人被荐饥。自河而西,无非赤地。陛下不料其难,欲长驱大驾,千乘万骑,何方取给 洛口积天下之粟,今欲舍而不顾,背以长驱,使有识惊嗟,天下失望。

——摘编自《陈伯玉文集》

高宗及武后时期,对大运河运输的江南财赋依赖程度已经很高。

唐高宗和武则天时期,为何营建洛阳?

洛阳位于大运河的交通的要冲,是江淮物资北运的集散中心。关中作为军事政治重心不能与经济优越的江淮密切联系,以致关中常出现粮荒。政府遂营建东都洛阳,以度过灾荒。

二、运河与唐的盛世之景

(四)开元盛世

唐与突厥的关系:与回纥、葛逻禄等联手平定后突厥汗国,从此突厥退出历史舞台。

玄宗时期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期,史称“开元盛世”。

唐与回纥的关系:册封回纥首领古力裴罗为怀仁可汗。

材料:玄宗五次行幸洛阳,在其最初执政的二十五年内,他行幸洛阳的时间共九年余,即占三分之一以上。

开元五年,玄宗将幸东都……宰相姚崇曰:陛下以关中不甚丰熟,转运又有劳费,……车驾乃幸东都。

开元十年,《幸东都诏》云:顷年关辅之地,转输实繁。重以兵戎屡动,千金有费,九载未储……卜洛舟车之所会,沟通江汉之漕,控引河淇之运。利俗阜财,于是乎在。今欲省其费务,以实关中……宜以明年正月十五日幸东都。

——摘编自《唐大诏令集》

唐政府临时迁往洛阳,利用大运河转运的江南物资分散了长安的经济压力,反映了开元时期体恤民情,重视民生的治国之策,对开元盛世的出现具有重要作用。

唐与靺鞨的关系:册封粟末靺鞨的首领大祚荣为渤海郡王。

运河对开元盛世局面的出现有何作用?

合作探究:水与城的双向互动

材料:自淮南之西,大江之东,南至闽广,迁徙贸易之人,往返皆出扬州,舟车日夜灌输,京中豪族视扬州为利薮,设立邸店,想见当时扬州之繁富。楚州位于淮水上,江河未通前,原为一不甚重要之城市。自江河道通,遂一变而为由淮入汴达京师之门户。其余徐州、汴州,亦因运河造通而骤趋重要。

——摘自《唐会要》

结合所学,对中国古代“水与城的双向互动”进行合理解释。

从背景角度作答,经济重心逐渐南移;隋唐政治军事中心与经济中心分离趋势明显。

从内容角度作答,隋唐大运河开通后,扬州、楚州、汴州、徐州等运河城市繁荣;城市发展又促进了政府对运河的疏浚和管理。

从影响角度作答,大运河沟通了南北,有利于古代城市格局的发展。

总结升华,隋唐时期运河城市的发展,是运河与城市互为影响的结果。

隋唐运河分布图

(一)安史之乱

安史之乱军事路线图

三、运河成唐末的乱世之殇

唐玄宗在边境增设军镇,节度使兵力随之扩大。玄宗后期,朝政趋于腐败。

755年,安禄山、史思明在范阳起兵叛乱,历时八年,史称“安史之乱”。

洛阳、潼关、长安等。

政治中心和运河转运及仓储的重要城市。

都城的重要性;大运河的粮食转运,对于战争双方的至关重要。

从右图可推知,争夺最激烈的地点在哪里?

为什么争夺这些地点?

激烈争夺这些地点,说明了什么?

(二)藩镇割据

三、运河成唐末的乱世之殇

安史之乱后,唐朝陆续在内地增设藩镇。管辖数州,独立性强,形成割据局面,严重削弱了唐朝统治。

材料:781年,唐德宗鉴于河北、山东等地藩镇跋扈,在汴州筑城防御。淄青节度使李正己、魏博节度使田悦以重兵集中于足以控制运河的徐州,以阻止江淮运船的北上。

当叛乱平定,运河重新开通时,江淮米船驶达山西垣曲,正在晋南一带平叛而军粮不足的中央部队,气势大振。当运粮船队抵达陕州的消息由传至长安,德宗更是喜极欲狂的对太子说:“米已至陕,吾父子得生矣!”

——摘编自《唐宋帝国与运河》

结合所学,分析唐德宗为何“喜极欲狂”?

江淮的粮食运达陕州,保障了军队和政府的粮食需求。

上述现象说明了什么?

大运河对唐朝的物资保障有重要作用

(三)帝国的崩溃与运河

三、运河成唐末的乱世之殇

822年,汴州军乱死灰复燃;王智兴利用徐州军队,劫掠由运河北运的江淮物资。

868年,庞勋率军切断江淮运路,占据了运河交通枢纽徐州,江淮物资遂不能由运河北运,运河交通完全断绝。

875年,黄巢起义军占领长安,起义军将领朱温降唐,逐渐控制政权。

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁,唐朝灭亡。

运河与唐朝的灭亡有何关系?

运河的切断,导致江淮财赋无法运抵中央政府,军饷供应得不到保障。当农民起义发生之时,政府难以平定。

(四)五代十国

三、运河成唐末的乱世之殇

朱温篡夺帝位,建立后梁,他打通运河计划失败。此时,运河不能重新把军事政治重心和江淮地区连系起来,因此,后梁国势不强。此后,黄河流域相继出现后唐、后晋、后汉、后周政权。五代除后唐定都洛阳外,其余都定都开封,都试图利用运河沟通政治与经济的中心,但都未能成功。

北宋结束了五代十国的局面,定都汴梁城,汴水从城中经过,汴水就是隋唐大运河通济渠的一段。可见,隋唐以后,运河对政治统治的作用仍在延续。

755年

618年

907年

朱温废唐

贞观之治

武周政治

开元盛世

安史之乱

藩镇割据

黄巢起义

581年

开皇之治

唐朝建立

隋朝建立

589年完成统一

960年

北宋建立

隋

唐

五代十国

隋唐兴继

短

盛

乱

1.北宋学者欧阳修在《新唐书·兵志》中说:“大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四”。材料所述历史现象造成唐王朝后期的不良局面是

A.内轻外重 B.外戚专权 C.宦官专权 D.朋党之争

课堂练习

A

2.大运河以洛阳为中心,向北到涿郡,向南到余杭,是中国古代劳动人民创造的一项伟大的水利建筑工程。据此推断大运河的修建

A.解决了南北发展不平衡问题 B.开始了南方的经济开发

C.推动了南北经济文化的交流 D.导致了隋朝统治的灭亡

C

3.处于衰落之中的吐蕃王朝,接连三次派员到长安请求会盟。此时唐朝(824年)也处于“疮痍未复”的境况,对吐蕃的请盟极表同意。双方举行了隆重的会盟仪式。双方重申“甥舅和协”、“社稷如一统”。由此说明,此次会盟

A.助推着唐朝全盛局面的形成 B.标志着吐蕃直属中央政权的开始

C.重启了唐蕃之间的和亲关系 D.表达了藏汉人民团结友好的愿望

D

布置作业

《国史论衡》中说:隋唐运河沟通以后,对于平衡南北经济,开发东南,以至安史之乱后维持北方经济及提高江南文化水准有密切关系。

淮河南部一带经济得到发展,沿运河一带的商业城市,如楚州、扬州等,先后繁荣起来。淮南一带逐渐成为全国的经济重心和粮仓。安史之乱后,藩镇割据,北方经济逐渐破产,国家开支有赖于江淮经济的支持,使唐代国运延续了一百五十年之久。

结合所学,对运河在唐代的重要作用进行合理解释。

三百多年的隋唐已消逝在历史的长河之中,但大运河还在。“夜市桥边火,春风寺外船”描写出运河沿岸的繁荣;“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”描写出诗人孤独无依的缕缕清愁;“萧墙祸生人事变,晏驾不得归秦中”抒发了诗人对历史兴亡的慨叹。

情感升华

不管是对河上漂泊的感慨,渡口送别亲友的感伤,还是对开凿运河功过的反思,无不是诗人客观现实的情感再现。这些精美的诗行在大运河里徜徉,幻化成一幅含韵丰赡的情感画卷。

正如习主席所说,“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好,传承好,利用好”。从历史时光里的舳舻千里、渔火延绵,到现实图景里的物阜民丰、水清岸绿,大运河传承文脉,生机澎湃。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进