福建省泉州市丰泽区北附中学2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 福建省泉州市丰泽区北附中学2024-2025学年九年级上学期期末考试语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-04 12:04:58 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年九年级上学期期末考试试题

语文

(试卷满分:150分 考试时间:120分钟)

一、积累与运用(23分)

1.根据语境,补写出古代诗文名句。(8分)

(1)孔子认为志士仁人应有杀身成仁的勇气,与此相应的,孟子在《鱼我所欲也》中也提到了“① ”,这些都是中华民族宝贵的精神财富。

(2)苏轼《江城子·密州出猎》中表达自己渴望为国御敌立功的句子是:“② ,西北望,射天狼。”

(3)《岳阳楼记》中写洞庭湖的月夜美景的句子是“浮光跃金,③ ”。

(4)李白在《行路难》中的“长风破浪会有时,④ ”,表达了积极进取、永不言弃的坚定信念。

(5)辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中描写了紧张激烈的战斗场面的句子是:

⑤ ,⑥ 。

(6)岑参《白雪歌送武判官归京》中“山回路转不见君,⑦ ”表达诗人对朋友的不舍。

(7)赞美对事业勇于献身的精神,我们可引用李商隐《无题》中“春蚕到死丝方尽,⑧________”的诗句。

2.阅读下面的文字,按要求作答。(9分)

“尘隅冷眼旁观客,世间百态触人心”,人世间从不缺少看客。在鲁迅笔下,当孔乙己一踏进咸亨酒店,这里qǐng ( ① )刻热闹起来,看客们不断地撕扯着他脸上和心上的伤bā ( ② ),尽情戏谑哄笑;在契诃夫笔下,一个荒táng ( ③ )的年代,一个善变的巡警,一条咬了人的小狗,一群无聊的看客,给我们上演了一段可笑而又令人压抑的故事。他们的作品不只是简单的招人一笑,一读自然往往会笑,不过笑后总会剩下些什么……

在许多优秀文学作品中,“看客”有着特殊的意义和价值。他们有 甲 (A.漠不关心B.麻木冷漠)的共性,是生活中 乙 (A.彻头彻尾 B.名副其实)的配角。“看客”之恶是丙(A.如影随形 B.无形无影)的,但是却具有无比的杀伤力。“看客”映射出社会之病,作品尽显语言讽刺艺术,使读者引起深刻反思。

(1)在①一③处填写汉字。(3分)

(2)请结合语境,选择正确的成语填在甲、乙、丙三处。 (填选项字母)(3分)

甲( ) 乙( ) 丙( )

(3)语段中画横线句子存在语病,请写出正确的句子。(3分)

3.名著阅读。(6分)

根据知识卡片,从备选作品中任选一部,结合其中突转的情节,仿照示例完成探究。

知识卡片

突转 突转的作用及示例

也称陡转、突变,指突然打破常规,事情向相反方向变化。形成情节突转的方法:逆境、倒霉、灾难、极端顺境…… ①促使人物性格发展变化;②显露小说主旨,传达作者的情感态度。示例:《我的叔叔于勒》中,在船上看到穷困落魄的于勒后,父母对于勒的态度发生了巨大转变,于勒从“正直”“有良心的人”变成了“流氓”“贼”,这样情节上的突转,揭示并讽刺了当时人性的自私冷酷、极度虚荣。

备选作品:(1)《简·爱》 (2)《水浒传》

二、阅读(67分)

【一】戏问花门酒家翁

岑参

老人七十仍沽①酒,千壶百瓮花门②口。

道旁榆荚巧似钱,摘来沽酒君肯否?

【注释】①沽:买或卖。首句的“沽”是卖的意思,末句的“沽”是买的意思。②花门:即花门楼,凉州(今甘肃武威)馆舍名。

4.阅读下面的诗歌,请你替讨论中的小文和小语完成下面小题。(7分)

小文:这是一首别具一格的抒情小诗。诗人来到凉州城中,看到了(1)“ ”的春色和老人(2)“ ”的场面。(2分)

小语:是啊。诗的开头两句纯用(3) 手法,如实写出普通人的生活情景,堪称盛唐时期千里河西的一幅生动的风俗画。从字里行间可以感受到边塞百姓(4)_____的生活。(2分)

小文:最有情趣的是,诗人与卖酒老翁开玩笑:(5) (1分)

小语:诗人是“戏问”,你觉得老翁会如何“戏答”呢

小文:我想,老翁会说:(6) (2分)

【二】阅读下面文言文,完成下面小题。(17分)

黄生允修借书。随园主人①授以书,而告之曰:“书非借不能读也。子不闻藏书者乎?七略四库,天子之书,然天子读书者有几?汗牛充栋,富贵家之书,然富贵人读书者有几?其他祖父积、子孙弃者无论焉。非独书为然,天下物皆然。非夫人之物而强假焉,必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已,曰:‘今日存,明日去,吾不得而见之矣。’若业为吾所有,必高束焉,庋②藏焉,曰‘姑俟异日观’云尔。”

余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富。往借,不与,归而形诸梦。其切如是。故有所览辄省记。通籍③后,俸去书来落落大满素蟫④灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

[注]①随园主人:指作者袁枚。②度(guǐ):放置、保存。③通籍:指做官。④素蟑(yín):指书里的蛀虫。

5.根据提示,解释下列加点词。(4分)

加点词 方法提示 解释(填写文字)

非夫人之物而强假焉 查阅词典选择义项 假:①虚假的;②假如;③借。 (1)假:

而惴惴焉摩玩之不已 根据语境推断。 (2)已:

姑俟异日观 根据成语推断:俟机而动 (3)俟:

其切如是 联系课文解释词义: 非独贤者有是心也。(《鱼我所欲也》) (4)是:

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.俸去/书来落落/大满素蟫灰丝/时蒙卷轴

B.俸去/书来落落大满/素蟫灰丝/时蒙卷轴

C.俸去书来/落落/大满素蟫灰丝/时蒙卷轴

D.俸去书来/落落大满/素蟫灰丝/时蒙卷轴

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)非独书为然,天下物皆然。

(2)余幼好书,家贫难致。

8.本文与《送东阳马生序》都讲述了自己借书的经历。本文作者认为“书非借不能读也”的原因是什么 本文的写作目的是什么 (4分)

【三】记叙文阅读。(20分)

槐树底下搭戏台

① 有多少个村庄,就有多少座戏台。

② 戏台,是一个村庄最重要的场所,显赫地坐在视觉的高处,与四周简陋的房屋形成 鲜明对比。农村人对戏台真是太热爱了,他们把唱戏看作是村庄的脸面和荣光,一年能开 上两台戏,庄稼汉外出走动,那得挺起胸脯仰起脸。

③ 戏台,拢着几千年中国人的梦想。“演朝野奇闻兴废输赢可鉴,唱古今人物是非曲直 当资。”大幕打开,活生生的历史开合在人间的戏台上,那一刻,戏台连着庄稼人过日子的 心心念念,丢下苦闷,放下农事,美美地望上一眼,望过去,也就望见了虚虚幻幻的来日 方长。

④ 戏台,北宋叫“舞亭”“乐楼”,中国现存的12座元代戏台都在山西,山西古戏台 号称中国古建、北方戏曲“活的历史”。山西历史上有过6次大移民,移民不惮万里跋涉、 离乡背井,面对与出生地迥异的方言、风俗习惯,在精神上急需一种文化的归属感和认同 感。“家乡戏”作为当时非常重要的一种文化娱乐活动,自然也被带到了迁徙地。外乡人生 根落地,“音随地改”,随着时间流逝,逐步形成了具有地方韵味的杂交戏剧。看着乡戏, 听着乡音,乡村的戏台于平淡平常之中系着撕心裂胆、揪肠挂肚的乡情。

⑤ 要说什么地方最能体现乡村的味道,肯定是戏台。

⑥ 一年中最值得记住的喜庆,是从秋收后的锣鼓声开始的。粮食丰收了,一台社戏水 到蕖成,只要唱戏了,生活就进入了最饱满最恣意的时刻。台上锣鼓家伙一响,台下黑乎 乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片十八岁的春光。很多人你平常想不起来,在你就要 将他忘掉的时候,一转身却和他在戏台下碰面了。戏台是一扇窗户,你可以由此而向外观 望,戏台是四维空间,是你观望过往和现实的途径。

⑦ 走到天涯海角的家乡人,到了社戏的节点上,再忙也要找一个借口,回乡看戏去。 “回乡看戏”,啥时候念着了,心会吊在腔子里咣咣响。

⑧ “六七步九州四海,三五人万马千军。”四个龙套,一个主将,台上转一个圈就一下 从长安北上出了雁门关。戏剧脸谱来源于生活,也是生活的概括。晒得漆黑、吓得煞白、 臊得通红、病得焦黄的人脸,被勾勒、放大、夸张,成了戏剧的脸谱。关羽的丹凤眼卧蚕眉、 张飞的豹头环眼、赵匡胤的面如重枣、媒婆嘴角那一颗超级大痦子等,夸张着人们的趣味。

⑨ 在乡村,深秋一场戏结束后,冬天才真正开始。村庄成了麻雀的世界,它们把饥饿 和焦躁嚷嚷得满世界都知道。冬天里的乡村就像黑白电影,而人们在黑白世界里,想着明 年春来的第一场戏。

⑩ 记得有一年,我姑姑家的女儿爱苗进山里来看我。我和爱苗胳膊上挂了丝巾当水袖, 两个人在炕上对唱《断桥》,奶奶坐在对面炕上咧开嘴笑,细碎的阳光紧贴在她的头发上闪着光辉,她的眼睛随着我们的表演渐渐湿润。乡下飘着粮食成熟的味道,我总是在乡下才会 认清自己。在乡下,戏台上生动的时光加深了我对生活的热爱和对亲人的眷恋。

“姐儿哪门前一棵槐,槐树底下搭戏台,前晌唱的梁山伯,后晌又唱祝英台……”

庄稼人从大地深处直起身子,在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜。生存 之外,精神在循迹攀升。一台戏结束后,人们便找到了白天与夜晚交替的节奏和韵律,找到舒缓、释放、安宁,然后进入周而复始的劳动之境。

9. 下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 戏剧脸谱来源于生活,也是生活的概括,夸张着人们的趣味。

B. 本文紧扣“戏台”,记叙了游览山西现存的12座戏台的经历。

C. 戏台是村庄最重要的场所,也是最能够体现乡村味道的地方。

D.本文不只写戏台,也借写戏台写出民俗风情,写出人生百态。

10. 根据要求品析词句。(5分)

(1)“回乡看戏”,啥时候念着了,心会吊在腔子里咣咣响。(联系语境说说加点处语言表达的妙处)(3分)

(2)请结合文章尾段的内容,分析画线句子的内涵或效果。(2分)

庄稼人从大地深处直起身子,在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜。

11. 下面这句话写出了家乡戏怎样的特点?(3分)

“六七步九州四海,三五人万马千军四个龙套,一个主将,台上转一个圈就一 下从长安北上出了雁门关。

12. 文章的第⑩段删去是否合适?为什么?(4分)

13.文中写道:“要说什么地方最能体现乡村的味道,肯定是戏台。”戏台为什么“最能体现乡村的味道” 请根据文意,简要概括。(6分)

(四)阅读下文,完成下面小题。(12分)

宋词中的“意难平”为何触动人心

①“意难平”,出自南宋孙应时的《阻风泊归舟游净众寺》一诗:“愁边动寒角,夜久意难平。”而宋词却能将“意难平”的情绪表达得更淋漓尽致。这种闲情愁绪,如同贺铸描绘的“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,萦绕笼罩在宋词里。

②宋词里为何弥漫着如此多的“意难平”呢?这跟特殊时代背景下词作者的人生经历紧密相关。诸位顶流宋词名家,多是人生跌宕起伏,情感、仕途、家国多种不如意交织,最终不平成就了词章,失意酿成了诗意。

③宋词中的“意难平”并不单一,而是角度多元、情感丰富,能契合人生中多种不如意时的情境,更易引起共鸣。

④如情感上的“意难平”。若是相爱不能相守,可读情路崎岖的柳永,读他的“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”;若是爱而不得,可读陆游,在《钗头凤 红酥手》里品尝他和唐婉“一怀愁绪,几年离索”的无限伤感;若是永失所爱,可读苏轼,在《江城子 乙卯正月二十日夜记梦》里咀嚼他和王弗“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的一往情深。

⑤如仕途上的“意难平”。可以读秦观,在“雾失楼台,月迷津渡”中,期待“驿寄梅花,鱼传尺素”,品饮“桃源望断无寻处”“砌成此恨无重数”的无奈。可以读蒋捷,从“少年听雨歌楼上”的意气风发到“壮年听雨客舟中”的壮志未酬,至晚年“听雨僧庐下”“一任阶前、点滴到天明”的与时光握手言和。

⑥生命历程中的那些无力感和苍凉感在宋词里都有生动体现。而这种词句的流淌、氛围的营造,击中了很多人心中柔软的一面。

⑦但宋词之所以有魅力,能成为经典,是因为它的“意难平”并非只是一味沉沦,而是有节制的伤感。比如姜夔,这位科场失意的白衣秀士,一生不平愤懑之事虽然不断,但他的词风却是清空骚雅,“如孤云野飞,去留无迹”。如他正月看灯写的词,前句虽是“花满市,月侵衣。少年情事老来悲”的伤感,后句却转为“沙河塘上春寒浅,看了游人缓缓归”的接纳与和解。

⑧宋词中的“意难平”不只是愤懑,而是走向了旷达。比如苏轼,他和苏辙中秋不能相聚时,在“起舞弄清影,何似在人间”这里还较为凄凉,但过渡到中间已开始用“此事古难全”化解,最后笔锋一转,变成“但愿人长久,千里共婵娟”的希望。他困在黄州时,这种不平和愤懑之气,也被他咀嚼消化,变成“莫听穿林打叶声”的旷达,化成“门前流水尚能西”的执着。

⑨宋词中的“意难平”最振奋人心之处,在于它不只是小我的“意难平”,而是积攒了力量、酝酿了希望,走向了民族家国的大情怀。比如辛弃疾,这位少年时叱咤风云、取敌将首级如囊中取物的马上战将,人生的下半场却辗转各地、报国无门。在马放南山、刀剑入库之后,他选择了写词。尽管词作中也常流露出失意的感慨,可终究峰回路转,变成“青山遮不住,毕竟东流去”,释放出“金戈铁马,气吞万里如虎”的豪情,凝练成“了却君王天下事,赢得生前身后名”的壮志。这也是人们钟爱辛词的最大缘由,它让人们有一种勇于前行、走出困境的力量。只要不放弃,笔墨和刀剑都是报国的利器。

⑩意难平时,可读宋词,既可在婉约词的共情共鸣中得到抚慰和治愈,更可在苏轼的旷达、辛弃疾的豪放中积蓄力量,走出困境——“归去,也无风雨也无晴”;“道‘男儿到死心如铁’。看试手,补天裂”。

14.以下是梳理本文内容后做的思维导图,请补全。(4分)

15.有人认为第④和第⑤段引用的诗词过多,有堆砌之感,对此你怎么看 请简析。(4分)

16.同学在整理“论据要言之有据”的素材时,发现教材就是最好的资源库,下面开发的教材论据,哪项适合放在第⑨段作为论据 请结合词人的时代背景或经历,从“论据与论点契合”的角度进行判断并谈谈理由。(4分)

A.晏殊《浣溪沙》:无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

B.范仲淹《渔家傲·秋思》:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

C.未敦儒《相见欢》:试倩悲风吹泪过扬州。

(五)阅读下面的材料,完成问题。(11分)

【材料一】

汉字作为一种形、音、义三位一体的符号系统,源于日月鸟兽之形,作为中华文明之标志,连接中华民族的历史、现在和未来,方寸之间充满美感。

汉字体现出何种中华文明之美

一是典雅之美。汉字作为古典文字的代表,历经甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书等多种书写形式的演变,穿越三千多年走到现在,其构形、内涵及其记录的思想文化,都体现了中华文明早期的审美思想和观念形态,造就了中华文化的深厚与博大,展现了汉字与中华文明古老悠远的典雅之美。

二是构形之美。汉字通过画成其物,描写客观物象来造型,其体态变化多姿,生动形象;其构形追求对称均衡,符合美学原则。汉字构形可以说是古人智慧和巧思的生动记录,每个古老汉字的构形,都是前人思想和智慧的结晶,其构造既美在形式,也美在巧思。

三是韵律之美。早期的汉字主要用软笔书写,也有刀刻的甲骨文和铸造的金文。汉字在书写过程中,由于控笔操刀的缘故,力道轻重变化、用笔(刀)起落运转和节奏快慢,综合展现出一种韵律之美。与世界上其他文字系统相比,只有汉字既是记录语言、传递信息的实用工具,又兼有艺术创造和审美的功能。汉字不仅是一种书写符号,还成为一种审美对象。从某种意义上说,汉字之美也就是中华文明之美。

(选自《如何从“汉字之美”认识中华文明》,有删改)

【材料二】

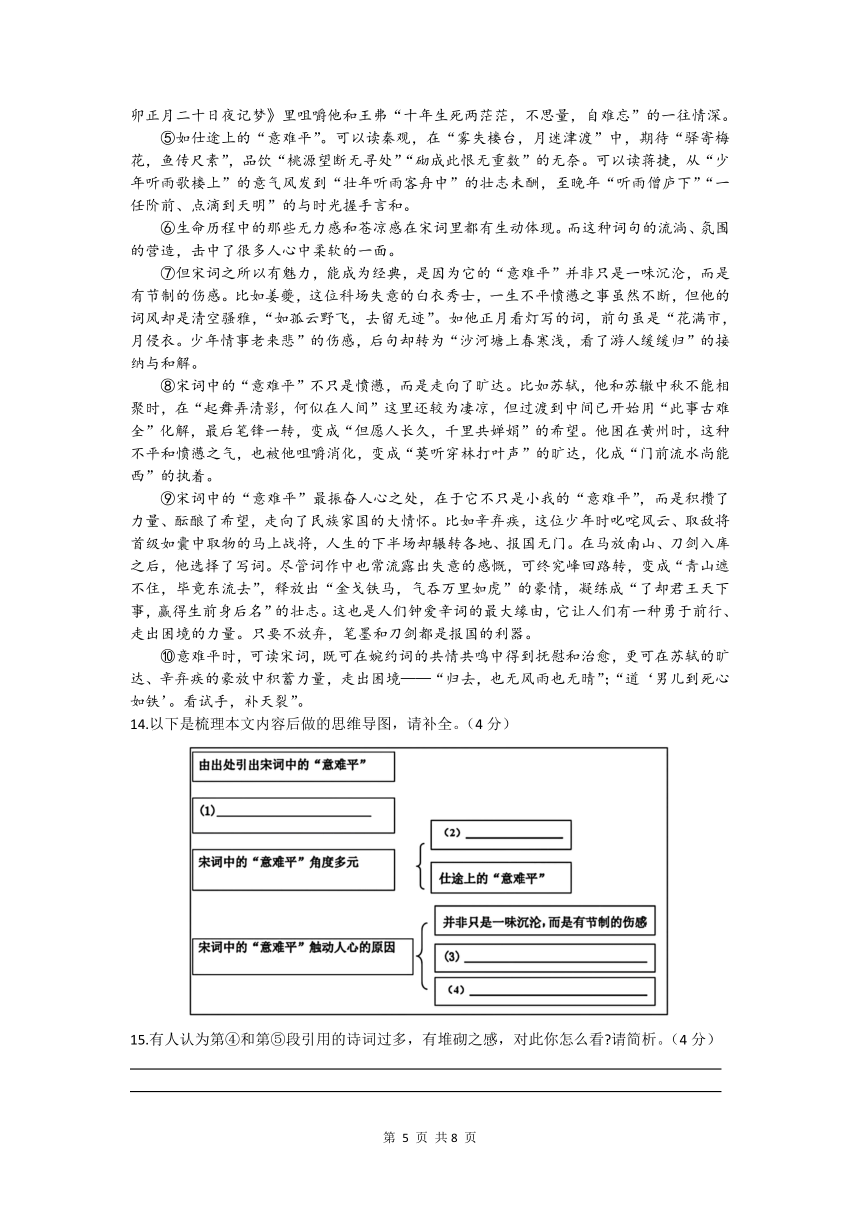

为调查初中同学的汉字书写现状,杨民杰设计了“初中生汉字书写教学”问卷,并发放给300名初中学生。以下是他的部分调查结果。

(节选自杨民杰《基于语文核心素养的初中汉字书写教学研究》)

【材料三】

绝大多数形近字、形近偏旁虽然稍不留意就会混淆,但是如果理解了不同汉字、不同偏旁的含义,这样的错误就会大大减少。例如,“初”表示用刀裁衣,也就是做衣服的开始,所以是衣字旁“衣”,而不是示字旁“礻”所以,如果每个人都能关注日常使用的汉字,琢磨一下这些汉字为什么这么写,通过自己查询或者请教别人去探求答案,长期积累,必有所得。

(节选自《从汉字窥见中华文化的“精气神”》,有删改)

【材料四】

2009年开馆的中国文字博物馆,是安阳的热门打卡地。面向社会大众的“甲骨学堂”活动正热火朝天地在这里进行……如今,殷墟内外、安阳城乡,处处可见甲骨文的神韵——百余座甲骨文书屋遍布公园、学校、社区;“甲骨文文化创意设计大赛”等赛事更是让高冷的古文字化身“表情包”“真人秀”;“了不起的甲骨文”微信小程序通过故事性引入、游戏化互动、社交化分享,让甲骨文成为数字空间里的社交新宠……

(节选自《汉字的故事从这里开始……》,有删改)

17.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.每个古老汉字的构形,都是前人思想和智慧的结晶,其构造既美在形式,也美在巧思。

B.汉字与其他文字一样,既是记录语言、传递信息的实用工具,又兼有艺术创造和审美的功能。

C.如果理解了不同汉字、不同偏旁的含义,形近字的混淆错误就能杜绝。

D.甲骨文文化创意设计大赛通过故事性引入、游戏化互动、社交化分享,让甲骨文成为数字空间里的社交新宠。

18.小深总是把“箫鼓追随春社近”的“箫”字写成“萧”,订正很多次却还是出错,请你仿照【材料三】中的例子,根据不同偏旁的含义,帮他记住这个字的正确写法。(4分)

19.请以简洁的语言概括材料二呈现的信息,并提出一条改善学生汉字书写质量的具体建议。

(4分)

三、写作(60分)

20.阅读下面的文字,按要求作文。

阅读下面的材料,根据要求写作。

成长中,我们的技能不断提高,认识不断深入,所处境界也会逐步提升:知识越学越有趣,乐曲越弹越流畅,风光越赏越美妙,作品越读越精彩,与人相处越来越和谐……

请你以“渐入佳境”为题,写一篇记叙文,可写实,可想象。要求:①内容具体充实;②文中不得出现真实的人名、校名、地名;③不少于750字。

100

200

100

200

100

2024-2025学年九年级上学期期末考试试题

语文答案

一、积累与运用(23分)

1.(1)①舍生而取义者也(2) ②会挽雕弓如满月(3)③静影沉璧

(4) ④直挂云帆济沧海 (5) ⑤马作的卢飞快 ⑥如霹雳弦惊

(6) ⑦雪上空留马行处(7)⑧蜡炬成灰泪始干

2.(1) ①顷 ②疤 ③唐

(2)甲处填B,乙处填A,丙处填A。

(3)改为“使读者进行深刻反思”或者“引起读者深刻反思”。

3.示例一:《水浒传》中,林冲在风雪山神庙后人生轨迹发生了巨大的转变。林冲从逆来顺受、委曲求全到拔刀而起怒杀仇敌,走向反抗。这样的性格突转反映了社会的黑暗,揭示了“官逼民反,民不得不反”的社会现实。

示例二:《简 爱》中,简 爱和罗切斯特即将举行婚礼,但简 爱在得知罗切斯特已有妻子之后选择离开。即使简爱仍然爱着罗切斯特但也毫不犹豫地选择离开。这个突转将一个勇敢独立、自尊自强的女性形象刻画得淋漓尽致。

二、阅读(67分)

【一】戏问花门酒家翁

4.(1)榆荚巧似钱(2)(七十仍)沽酒

(3)夸张

(4)安乐(幸福、美好)的生活。

(5)道旁榆英巧似钱,摘来沽酒君肯否

(6)请你一壶又何妨!(或一壶美酒迎贵客,榆钱一串也无妨!)

【二】阅读下面文言文,完成下面小题。(17分)

5.(1)借(2)停止(3)等待(4)这,这样

6.C

7.①不只读书是这样,天下的事物(也)都是这样。

②我小时候爱好读书,但是家里贫穷,很难得到书读。

8.原因:当书籍是借来的时,人们往往因为担心归还期限和书籍的损坏,而更加珍惜阅读的机会,因此会更加用心、专注地阅读。这种紧迫感和责任感促使人们提高阅读效率,深入理解书中的内容。

写作目的是:劝诫后辈珍惜当下条件,刻苦读书。

【三】记叙文阅读。(20分)

9.B

10.(1)参考示例:“吊”“咣咣响”生动描摹出了游子们内心激动雀跃到无法自己的情态,形象生动地写出了游子对于回乡看戏的渴望和热切。

(2)这句话中的“庄稼人从大地深处直起身子”意味着农民们结束了一天的劳作,身心疲惫;“在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜”则形象地表达了当农民们看到戏台时,他们内心的疲惫和烦恼仿佛都被洗净了,变得清澈透明,说明他们渴望通过看戏来放松自己,寻找精神的慰藉,同时,也体现了戏台在乡村生活中的重要地位和作用。

11.参考示例:戏台上只是三五个人就可展现千军万马的气势,走上六七步路,就体现了跨越九州四海的豪迈。两句话充分体现了家乡戏以小见大的特点。

12.参考示例1: 我认为可以删去。即使没有第⑩段,文章的结构依然完整,文意依然顺畅。

参考示例2:我认为不可以删去。第⑩段的插叙描绘了一家人唱戏、听戏的温馨画面,已成了回忆中最深情的部分。这也是我们热爱家乡戏的重要原因。第⑩段的插叙不仅使文章结构更多元,而且丰富了文章的内涵。

13.参考示例:①戏台可以让劳累的庄稼人纾解劳作的辛劳,排解生活的苦闷烦恼;②通过戏台,人们可以参古鉴今,望见美好的未来;③戏台承载着浓厚的乡情;④在看戏听戏的过程中人们找到了文化的归属感和认同感;⑤舞台上生动的时光也可以加深人们对生活的热爱和对亲人的眷恋。

(四)阅读下文,完成下面小题。(12分)

14.(1)宋词里弥漫着许多“意难平”的原因

(2)情感上的“意难平”

(3)不只是愤懑,而是走向了旷达

(4)不只是小我,而是走向了家国的大情怀(意对即可)

15.我认为第④和第⑤段引用的诗词没有过多。这两段列举了许多诗词从情感上和仕途上“意难平”两个角度,更有力地证明“宋词中的‘意难平’并不单一,而是角度多元、情感丰富,能契合人生中多种不如意时的情境,更易引起共鸣”

16.示例一:我认为B项在第⑨段作为论据合理。此诗写于词人任陕西经略副使兼延州知州(镇守西北边疆)期间,此句既表达了将士们天长日久防守危城涌起的思乡之情,又借典故“燕然勒功”表达抵御侵略壮志难酬的伤感。此词表达了思乡忧国的情怀,所以放在第⑨段作为论据合理。

示例二:我认为C项在第⑨段作为论据合理。因为靖康之难,词人客居金陵,登上金陵城西门城楼,写下了这首词。“中原乱,簪缨散,几时收 ”表达了词人渴望早日收复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷萄安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。‘试倩悲风吹泪,过扬州”一句,表达词人要借悲风把泪水吹到扬州去的心理。扬州是抗金的前线重镇、国防要地,此句表现了词人对前线战事的关切。此词能表达词人的民族家国情怀。所以放在第⑨段作为论据合理。(选B或C,理由合理即可:选A7分)

(五)阅读下面的材料,完成问题。(11分)

17. A

18.根据不同偏旁的含义,我们可以告诉他,“箫”是一种管乐器,由竹子制成,因此这个字是竹字头“大”,而“萧”则表示冷落、衰败,所以是草字头“十”。因此,正确的写法应该是“箫”,而不是“萧”。

19.信息:大多数同学认为学生自己的重视程度是影响汉字书写的关键因素。

建议:让同学们都能意识到汉字书写的重要性,同学们可以开展汉字规范书写比赛等活动。

三、写作(60分)

20.略

语文

(试卷满分:150分 考试时间:120分钟)

一、积累与运用(23分)

1.根据语境,补写出古代诗文名句。(8分)

(1)孔子认为志士仁人应有杀身成仁的勇气,与此相应的,孟子在《鱼我所欲也》中也提到了“① ”,这些都是中华民族宝贵的精神财富。

(2)苏轼《江城子·密州出猎》中表达自己渴望为国御敌立功的句子是:“② ,西北望,射天狼。”

(3)《岳阳楼记》中写洞庭湖的月夜美景的句子是“浮光跃金,③ ”。

(4)李白在《行路难》中的“长风破浪会有时,④ ”,表达了积极进取、永不言弃的坚定信念。

(5)辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》中描写了紧张激烈的战斗场面的句子是:

⑤ ,⑥ 。

(6)岑参《白雪歌送武判官归京》中“山回路转不见君,⑦ ”表达诗人对朋友的不舍。

(7)赞美对事业勇于献身的精神,我们可引用李商隐《无题》中“春蚕到死丝方尽,⑧________”的诗句。

2.阅读下面的文字,按要求作答。(9分)

“尘隅冷眼旁观客,世间百态触人心”,人世间从不缺少看客。在鲁迅笔下,当孔乙己一踏进咸亨酒店,这里qǐng ( ① )刻热闹起来,看客们不断地撕扯着他脸上和心上的伤bā ( ② ),尽情戏谑哄笑;在契诃夫笔下,一个荒táng ( ③ )的年代,一个善变的巡警,一条咬了人的小狗,一群无聊的看客,给我们上演了一段可笑而又令人压抑的故事。他们的作品不只是简单的招人一笑,一读自然往往会笑,不过笑后总会剩下些什么……

在许多优秀文学作品中,“看客”有着特殊的意义和价值。他们有 甲 (A.漠不关心B.麻木冷漠)的共性,是生活中 乙 (A.彻头彻尾 B.名副其实)的配角。“看客”之恶是丙(A.如影随形 B.无形无影)的,但是却具有无比的杀伤力。“看客”映射出社会之病,作品尽显语言讽刺艺术,使读者引起深刻反思。

(1)在①一③处填写汉字。(3分)

(2)请结合语境,选择正确的成语填在甲、乙、丙三处。 (填选项字母)(3分)

甲( ) 乙( ) 丙( )

(3)语段中画横线句子存在语病,请写出正确的句子。(3分)

3.名著阅读。(6分)

根据知识卡片,从备选作品中任选一部,结合其中突转的情节,仿照示例完成探究。

知识卡片

突转 突转的作用及示例

也称陡转、突变,指突然打破常规,事情向相反方向变化。形成情节突转的方法:逆境、倒霉、灾难、极端顺境…… ①促使人物性格发展变化;②显露小说主旨,传达作者的情感态度。示例:《我的叔叔于勒》中,在船上看到穷困落魄的于勒后,父母对于勒的态度发生了巨大转变,于勒从“正直”“有良心的人”变成了“流氓”“贼”,这样情节上的突转,揭示并讽刺了当时人性的自私冷酷、极度虚荣。

备选作品:(1)《简·爱》 (2)《水浒传》

二、阅读(67分)

【一】戏问花门酒家翁

岑参

老人七十仍沽①酒,千壶百瓮花门②口。

道旁榆荚巧似钱,摘来沽酒君肯否?

【注释】①沽:买或卖。首句的“沽”是卖的意思,末句的“沽”是买的意思。②花门:即花门楼,凉州(今甘肃武威)馆舍名。

4.阅读下面的诗歌,请你替讨论中的小文和小语完成下面小题。(7分)

小文:这是一首别具一格的抒情小诗。诗人来到凉州城中,看到了(1)“ ”的春色和老人(2)“ ”的场面。(2分)

小语:是啊。诗的开头两句纯用(3) 手法,如实写出普通人的生活情景,堪称盛唐时期千里河西的一幅生动的风俗画。从字里行间可以感受到边塞百姓(4)_____的生活。(2分)

小文:最有情趣的是,诗人与卖酒老翁开玩笑:(5) (1分)

小语:诗人是“戏问”,你觉得老翁会如何“戏答”呢

小文:我想,老翁会说:(6) (2分)

【二】阅读下面文言文,完成下面小题。(17分)

黄生允修借书。随园主人①授以书,而告之曰:“书非借不能读也。子不闻藏书者乎?七略四库,天子之书,然天子读书者有几?汗牛充栋,富贵家之书,然富贵人读书者有几?其他祖父积、子孙弃者无论焉。非独书为然,天下物皆然。非夫人之物而强假焉,必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已,曰:‘今日存,明日去,吾不得而见之矣。’若业为吾所有,必高束焉,庋②藏焉,曰‘姑俟异日观’云尔。”

余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富。往借,不与,归而形诸梦。其切如是。故有所览辄省记。通籍③后,俸去书来落落大满素蟫④灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

[注]①随园主人:指作者袁枚。②度(guǐ):放置、保存。③通籍:指做官。④素蟑(yín):指书里的蛀虫。

5.根据提示,解释下列加点词。(4分)

加点词 方法提示 解释(填写文字)

非夫人之物而强假焉 查阅词典选择义项 假:①虚假的;②假如;③借。 (1)假:

而惴惴焉摩玩之不已 根据语境推断。 (2)已:

姑俟异日观 根据成语推断:俟机而动 (3)俟:

其切如是 联系课文解释词义: 非独贤者有是心也。(《鱼我所欲也》) (4)是:

6.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.俸去/书来落落/大满素蟫灰丝/时蒙卷轴

B.俸去/书来落落大满/素蟫灰丝/时蒙卷轴

C.俸去书来/落落/大满素蟫灰丝/时蒙卷轴

D.俸去书来/落落大满/素蟫灰丝/时蒙卷轴

7.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)非独书为然,天下物皆然。

(2)余幼好书,家贫难致。

8.本文与《送东阳马生序》都讲述了自己借书的经历。本文作者认为“书非借不能读也”的原因是什么 本文的写作目的是什么 (4分)

【三】记叙文阅读。(20分)

槐树底下搭戏台

① 有多少个村庄,就有多少座戏台。

② 戏台,是一个村庄最重要的场所,显赫地坐在视觉的高处,与四周简陋的房屋形成 鲜明对比。农村人对戏台真是太热爱了,他们把唱戏看作是村庄的脸面和荣光,一年能开 上两台戏,庄稼汉外出走动,那得挺起胸脯仰起脸。

③ 戏台,拢着几千年中国人的梦想。“演朝野奇闻兴废输赢可鉴,唱古今人物是非曲直 当资。”大幕打开,活生生的历史开合在人间的戏台上,那一刻,戏台连着庄稼人过日子的 心心念念,丢下苦闷,放下农事,美美地望上一眼,望过去,也就望见了虚虚幻幻的来日 方长。

④ 戏台,北宋叫“舞亭”“乐楼”,中国现存的12座元代戏台都在山西,山西古戏台 号称中国古建、北方戏曲“活的历史”。山西历史上有过6次大移民,移民不惮万里跋涉、 离乡背井,面对与出生地迥异的方言、风俗习惯,在精神上急需一种文化的归属感和认同 感。“家乡戏”作为当时非常重要的一种文化娱乐活动,自然也被带到了迁徙地。外乡人生 根落地,“音随地改”,随着时间流逝,逐步形成了具有地方韵味的杂交戏剧。看着乡戏, 听着乡音,乡村的戏台于平淡平常之中系着撕心裂胆、揪肠挂肚的乡情。

⑤ 要说什么地方最能体现乡村的味道,肯定是戏台。

⑥ 一年中最值得记住的喜庆,是从秋收后的锣鼓声开始的。粮食丰收了,一台社戏水 到蕖成,只要唱戏了,生活就进入了最饱满最恣意的时刻。台上锣鼓家伙一响,台下黑乎 乎清一色核桃皮般的脸上,会漾开一片十八岁的春光。很多人你平常想不起来,在你就要 将他忘掉的时候,一转身却和他在戏台下碰面了。戏台是一扇窗户,你可以由此而向外观 望,戏台是四维空间,是你观望过往和现实的途径。

⑦ 走到天涯海角的家乡人,到了社戏的节点上,再忙也要找一个借口,回乡看戏去。 “回乡看戏”,啥时候念着了,心会吊在腔子里咣咣响。

⑧ “六七步九州四海,三五人万马千军。”四个龙套,一个主将,台上转一个圈就一下 从长安北上出了雁门关。戏剧脸谱来源于生活,也是生活的概括。晒得漆黑、吓得煞白、 臊得通红、病得焦黄的人脸,被勾勒、放大、夸张,成了戏剧的脸谱。关羽的丹凤眼卧蚕眉、 张飞的豹头环眼、赵匡胤的面如重枣、媒婆嘴角那一颗超级大痦子等,夸张着人们的趣味。

⑨ 在乡村,深秋一场戏结束后,冬天才真正开始。村庄成了麻雀的世界,它们把饥饿 和焦躁嚷嚷得满世界都知道。冬天里的乡村就像黑白电影,而人们在黑白世界里,想着明 年春来的第一场戏。

⑩ 记得有一年,我姑姑家的女儿爱苗进山里来看我。我和爱苗胳膊上挂了丝巾当水袖, 两个人在炕上对唱《断桥》,奶奶坐在对面炕上咧开嘴笑,细碎的阳光紧贴在她的头发上闪着光辉,她的眼睛随着我们的表演渐渐湿润。乡下飘着粮食成熟的味道,我总是在乡下才会 认清自己。在乡下,戏台上生动的时光加深了我对生活的热爱和对亲人的眷恋。

“姐儿哪门前一棵槐,槐树底下搭戏台,前晌唱的梁山伯,后晌又唱祝英台……”

庄稼人从大地深处直起身子,在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜。生存 之外,精神在循迹攀升。一台戏结束后,人们便找到了白天与夜晚交替的节奏和韵律,找到舒缓、释放、安宁,然后进入周而复始的劳动之境。

9. 下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 戏剧脸谱来源于生活,也是生活的概括,夸张着人们的趣味。

B. 本文紧扣“戏台”,记叙了游览山西现存的12座戏台的经历。

C. 戏台是村庄最重要的场所,也是最能够体现乡村味道的地方。

D.本文不只写戏台,也借写戏台写出民俗风情,写出人生百态。

10. 根据要求品析词句。(5分)

(1)“回乡看戏”,啥时候念着了,心会吊在腔子里咣咣响。(联系语境说说加点处语言表达的妙处)(3分)

(2)请结合文章尾段的内容,分析画线句子的内涵或效果。(2分)

庄稼人从大地深处直起身子,在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜。

11. 下面这句话写出了家乡戏怎样的特点?(3分)

“六七步九州四海,三五人万马千军四个龙套,一个主将,台上转一个圈就一 下从长安北上出了雁门关。

12. 文章的第⑩段删去是否合适?为什么?(4分)

13.文中写道:“要说什么地方最能体现乡村的味道,肯定是戏台。”戏台为什么“最能体现乡村的味道” 请根据文意,简要概括。(6分)

(四)阅读下文,完成下面小题。(12分)

宋词中的“意难平”为何触动人心

①“意难平”,出自南宋孙应时的《阻风泊归舟游净众寺》一诗:“愁边动寒角,夜久意难平。”而宋词却能将“意难平”的情绪表达得更淋漓尽致。这种闲情愁绪,如同贺铸描绘的“一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨”,萦绕笼罩在宋词里。

②宋词里为何弥漫着如此多的“意难平”呢?这跟特殊时代背景下词作者的人生经历紧密相关。诸位顶流宋词名家,多是人生跌宕起伏,情感、仕途、家国多种不如意交织,最终不平成就了词章,失意酿成了诗意。

③宋词中的“意难平”并不单一,而是角度多元、情感丰富,能契合人生中多种不如意时的情境,更易引起共鸣。

④如情感上的“意难平”。若是相爱不能相守,可读情路崎岖的柳永,读他的“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”;若是爱而不得,可读陆游,在《钗头凤 红酥手》里品尝他和唐婉“一怀愁绪,几年离索”的无限伤感;若是永失所爱,可读苏轼,在《江城子 乙卯正月二十日夜记梦》里咀嚼他和王弗“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”的一往情深。

⑤如仕途上的“意难平”。可以读秦观,在“雾失楼台,月迷津渡”中,期待“驿寄梅花,鱼传尺素”,品饮“桃源望断无寻处”“砌成此恨无重数”的无奈。可以读蒋捷,从“少年听雨歌楼上”的意气风发到“壮年听雨客舟中”的壮志未酬,至晚年“听雨僧庐下”“一任阶前、点滴到天明”的与时光握手言和。

⑥生命历程中的那些无力感和苍凉感在宋词里都有生动体现。而这种词句的流淌、氛围的营造,击中了很多人心中柔软的一面。

⑦但宋词之所以有魅力,能成为经典,是因为它的“意难平”并非只是一味沉沦,而是有节制的伤感。比如姜夔,这位科场失意的白衣秀士,一生不平愤懑之事虽然不断,但他的词风却是清空骚雅,“如孤云野飞,去留无迹”。如他正月看灯写的词,前句虽是“花满市,月侵衣。少年情事老来悲”的伤感,后句却转为“沙河塘上春寒浅,看了游人缓缓归”的接纳与和解。

⑧宋词中的“意难平”不只是愤懑,而是走向了旷达。比如苏轼,他和苏辙中秋不能相聚时,在“起舞弄清影,何似在人间”这里还较为凄凉,但过渡到中间已开始用“此事古难全”化解,最后笔锋一转,变成“但愿人长久,千里共婵娟”的希望。他困在黄州时,这种不平和愤懑之气,也被他咀嚼消化,变成“莫听穿林打叶声”的旷达,化成“门前流水尚能西”的执着。

⑨宋词中的“意难平”最振奋人心之处,在于它不只是小我的“意难平”,而是积攒了力量、酝酿了希望,走向了民族家国的大情怀。比如辛弃疾,这位少年时叱咤风云、取敌将首级如囊中取物的马上战将,人生的下半场却辗转各地、报国无门。在马放南山、刀剑入库之后,他选择了写词。尽管词作中也常流露出失意的感慨,可终究峰回路转,变成“青山遮不住,毕竟东流去”,释放出“金戈铁马,气吞万里如虎”的豪情,凝练成“了却君王天下事,赢得生前身后名”的壮志。这也是人们钟爱辛词的最大缘由,它让人们有一种勇于前行、走出困境的力量。只要不放弃,笔墨和刀剑都是报国的利器。

⑩意难平时,可读宋词,既可在婉约词的共情共鸣中得到抚慰和治愈,更可在苏轼的旷达、辛弃疾的豪放中积蓄力量,走出困境——“归去,也无风雨也无晴”;“道‘男儿到死心如铁’。看试手,补天裂”。

14.以下是梳理本文内容后做的思维导图,请补全。(4分)

15.有人认为第④和第⑤段引用的诗词过多,有堆砌之感,对此你怎么看 请简析。(4分)

16.同学在整理“论据要言之有据”的素材时,发现教材就是最好的资源库,下面开发的教材论据,哪项适合放在第⑨段作为论据 请结合词人的时代背景或经历,从“论据与论点契合”的角度进行判断并谈谈理由。(4分)

A.晏殊《浣溪沙》:无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

B.范仲淹《渔家傲·秋思》:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

C.未敦儒《相见欢》:试倩悲风吹泪过扬州。

(五)阅读下面的材料,完成问题。(11分)

【材料一】

汉字作为一种形、音、义三位一体的符号系统,源于日月鸟兽之形,作为中华文明之标志,连接中华民族的历史、现在和未来,方寸之间充满美感。

汉字体现出何种中华文明之美

一是典雅之美。汉字作为古典文字的代表,历经甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书等多种书写形式的演变,穿越三千多年走到现在,其构形、内涵及其记录的思想文化,都体现了中华文明早期的审美思想和观念形态,造就了中华文化的深厚与博大,展现了汉字与中华文明古老悠远的典雅之美。

二是构形之美。汉字通过画成其物,描写客观物象来造型,其体态变化多姿,生动形象;其构形追求对称均衡,符合美学原则。汉字构形可以说是古人智慧和巧思的生动记录,每个古老汉字的构形,都是前人思想和智慧的结晶,其构造既美在形式,也美在巧思。

三是韵律之美。早期的汉字主要用软笔书写,也有刀刻的甲骨文和铸造的金文。汉字在书写过程中,由于控笔操刀的缘故,力道轻重变化、用笔(刀)起落运转和节奏快慢,综合展现出一种韵律之美。与世界上其他文字系统相比,只有汉字既是记录语言、传递信息的实用工具,又兼有艺术创造和审美的功能。汉字不仅是一种书写符号,还成为一种审美对象。从某种意义上说,汉字之美也就是中华文明之美。

(选自《如何从“汉字之美”认识中华文明》,有删改)

【材料二】

为调查初中同学的汉字书写现状,杨民杰设计了“初中生汉字书写教学”问卷,并发放给300名初中学生。以下是他的部分调查结果。

(节选自杨民杰《基于语文核心素养的初中汉字书写教学研究》)

【材料三】

绝大多数形近字、形近偏旁虽然稍不留意就会混淆,但是如果理解了不同汉字、不同偏旁的含义,这样的错误就会大大减少。例如,“初”表示用刀裁衣,也就是做衣服的开始,所以是衣字旁“衣”,而不是示字旁“礻”所以,如果每个人都能关注日常使用的汉字,琢磨一下这些汉字为什么这么写,通过自己查询或者请教别人去探求答案,长期积累,必有所得。

(节选自《从汉字窥见中华文化的“精气神”》,有删改)

【材料四】

2009年开馆的中国文字博物馆,是安阳的热门打卡地。面向社会大众的“甲骨学堂”活动正热火朝天地在这里进行……如今,殷墟内外、安阳城乡,处处可见甲骨文的神韵——百余座甲骨文书屋遍布公园、学校、社区;“甲骨文文化创意设计大赛”等赛事更是让高冷的古文字化身“表情包”“真人秀”;“了不起的甲骨文”微信小程序通过故事性引入、游戏化互动、社交化分享,让甲骨文成为数字空间里的社交新宠……

(节选自《汉字的故事从这里开始……》,有删改)

17.下列对材料的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.每个古老汉字的构形,都是前人思想和智慧的结晶,其构造既美在形式,也美在巧思。

B.汉字与其他文字一样,既是记录语言、传递信息的实用工具,又兼有艺术创造和审美的功能。

C.如果理解了不同汉字、不同偏旁的含义,形近字的混淆错误就能杜绝。

D.甲骨文文化创意设计大赛通过故事性引入、游戏化互动、社交化分享,让甲骨文成为数字空间里的社交新宠。

18.小深总是把“箫鼓追随春社近”的“箫”字写成“萧”,订正很多次却还是出错,请你仿照【材料三】中的例子,根据不同偏旁的含义,帮他记住这个字的正确写法。(4分)

19.请以简洁的语言概括材料二呈现的信息,并提出一条改善学生汉字书写质量的具体建议。

(4分)

三、写作(60分)

20.阅读下面的文字,按要求作文。

阅读下面的材料,根据要求写作。

成长中,我们的技能不断提高,认识不断深入,所处境界也会逐步提升:知识越学越有趣,乐曲越弹越流畅,风光越赏越美妙,作品越读越精彩,与人相处越来越和谐……

请你以“渐入佳境”为题,写一篇记叙文,可写实,可想象。要求:①内容具体充实;②文中不得出现真实的人名、校名、地名;③不少于750字。

100

200

100

200

100

2024-2025学年九年级上学期期末考试试题

语文答案

一、积累与运用(23分)

1.(1)①舍生而取义者也(2) ②会挽雕弓如满月(3)③静影沉璧

(4) ④直挂云帆济沧海 (5) ⑤马作的卢飞快 ⑥如霹雳弦惊

(6) ⑦雪上空留马行处(7)⑧蜡炬成灰泪始干

2.(1) ①顷 ②疤 ③唐

(2)甲处填B,乙处填A,丙处填A。

(3)改为“使读者进行深刻反思”或者“引起读者深刻反思”。

3.示例一:《水浒传》中,林冲在风雪山神庙后人生轨迹发生了巨大的转变。林冲从逆来顺受、委曲求全到拔刀而起怒杀仇敌,走向反抗。这样的性格突转反映了社会的黑暗,揭示了“官逼民反,民不得不反”的社会现实。

示例二:《简 爱》中,简 爱和罗切斯特即将举行婚礼,但简 爱在得知罗切斯特已有妻子之后选择离开。即使简爱仍然爱着罗切斯特但也毫不犹豫地选择离开。这个突转将一个勇敢独立、自尊自强的女性形象刻画得淋漓尽致。

二、阅读(67分)

【一】戏问花门酒家翁

4.(1)榆荚巧似钱(2)(七十仍)沽酒

(3)夸张

(4)安乐(幸福、美好)的生活。

(5)道旁榆英巧似钱,摘来沽酒君肯否

(6)请你一壶又何妨!(或一壶美酒迎贵客,榆钱一串也无妨!)

【二】阅读下面文言文,完成下面小题。(17分)

5.(1)借(2)停止(3)等待(4)这,这样

6.C

7.①不只读书是这样,天下的事物(也)都是这样。

②我小时候爱好读书,但是家里贫穷,很难得到书读。

8.原因:当书籍是借来的时,人们往往因为担心归还期限和书籍的损坏,而更加珍惜阅读的机会,因此会更加用心、专注地阅读。这种紧迫感和责任感促使人们提高阅读效率,深入理解书中的内容。

写作目的是:劝诫后辈珍惜当下条件,刻苦读书。

【三】记叙文阅读。(20分)

9.B

10.(1)参考示例:“吊”“咣咣响”生动描摹出了游子们内心激动雀跃到无法自己的情态,形象生动地写出了游子对于回乡看戏的渴望和热切。

(2)这句话中的“庄稼人从大地深处直起身子”意味着农民们结束了一天的劳作,身心疲惫;“在看见戏台的刹那,所有人的心变得澄明如镜”则形象地表达了当农民们看到戏台时,他们内心的疲惫和烦恼仿佛都被洗净了,变得清澈透明,说明他们渴望通过看戏来放松自己,寻找精神的慰藉,同时,也体现了戏台在乡村生活中的重要地位和作用。

11.参考示例:戏台上只是三五个人就可展现千军万马的气势,走上六七步路,就体现了跨越九州四海的豪迈。两句话充分体现了家乡戏以小见大的特点。

12.参考示例1: 我认为可以删去。即使没有第⑩段,文章的结构依然完整,文意依然顺畅。

参考示例2:我认为不可以删去。第⑩段的插叙描绘了一家人唱戏、听戏的温馨画面,已成了回忆中最深情的部分。这也是我们热爱家乡戏的重要原因。第⑩段的插叙不仅使文章结构更多元,而且丰富了文章的内涵。

13.参考示例:①戏台可以让劳累的庄稼人纾解劳作的辛劳,排解生活的苦闷烦恼;②通过戏台,人们可以参古鉴今,望见美好的未来;③戏台承载着浓厚的乡情;④在看戏听戏的过程中人们找到了文化的归属感和认同感;⑤舞台上生动的时光也可以加深人们对生活的热爱和对亲人的眷恋。

(四)阅读下文,完成下面小题。(12分)

14.(1)宋词里弥漫着许多“意难平”的原因

(2)情感上的“意难平”

(3)不只是愤懑,而是走向了旷达

(4)不只是小我,而是走向了家国的大情怀(意对即可)

15.我认为第④和第⑤段引用的诗词没有过多。这两段列举了许多诗词从情感上和仕途上“意难平”两个角度,更有力地证明“宋词中的‘意难平’并不单一,而是角度多元、情感丰富,能契合人生中多种不如意时的情境,更易引起共鸣”

16.示例一:我认为B项在第⑨段作为论据合理。此诗写于词人任陕西经略副使兼延州知州(镇守西北边疆)期间,此句既表达了将士们天长日久防守危城涌起的思乡之情,又借典故“燕然勒功”表达抵御侵略壮志难酬的伤感。此词表达了思乡忧国的情怀,所以放在第⑨段作为论据合理。

示例二:我认为C项在第⑨段作为论据合理。因为靖康之难,词人客居金陵,登上金陵城西门城楼,写下了这首词。“中原乱,簪缨散,几时收 ”表达了词人渴望早日收复中原,还于旧都的强烈愿望,同时也是对朝廷萄安旦夕,不图恢复的愤慨和抗议。‘试倩悲风吹泪,过扬州”一句,表达词人要借悲风把泪水吹到扬州去的心理。扬州是抗金的前线重镇、国防要地,此句表现了词人对前线战事的关切。此词能表达词人的民族家国情怀。所以放在第⑨段作为论据合理。(选B或C,理由合理即可:选A7分)

(五)阅读下面的材料,完成问题。(11分)

17. A

18.根据不同偏旁的含义,我们可以告诉他,“箫”是一种管乐器,由竹子制成,因此这个字是竹字头“大”,而“萧”则表示冷落、衰败,所以是草字头“十”。因此,正确的写法应该是“箫”,而不是“萧”。

19.信息:大多数同学认为学生自己的重视程度是影响汉字书写的关键因素。

建议:让同学们都能意识到汉字书写的重要性,同学们可以开展汉字规范书写比赛等活动。

三、写作(60分)

20.略

同课章节目录