2024—2025学年度安徽省合肥市普通高中六校联盟高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省合肥市普通高中六校联盟高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 373.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 21:32:16 | ||

图片预览

文档简介

2024-2025学年第一学期期末考试

高一历史试卷

(考试时间:75分钟满分:100分)

命题学校:合肥五中命题教师:陈胜喜审题教师:胡玉明

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个正确答案,请把正确答案涂在答题卷上)

1.约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位。这标志着

A.青铜器取代了旧石器 B.部落取代了氏族

C.世袭制取代了禅让制 D.国家取代了部落

2.下面为秦汉时期地方政府管理体制情况表,对其理解正确的是

朝代 县制 地方行政管理体制 层级

秦 郡县制 郡--县 二级制

汉 西汉和东汉前期:郡--县 东汉末期:州--郡--县 二级制 三级制

A.两汉统治者直接沿袭秦朝的郡县制 B.东汉地方管理体制发生了本质变化

C.郡县制是秦朝开创一项重要制度 D.汉承秦制保持了政治制度稳定性

3.《汉书》记载,西汉建立后,“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,什五而税一、量吏禄,度官用,以赋于民。”这种政策

A.是汉武帝推行的重要经济政策 B.体现了统治者与百姓同甘共苦的思想

C.有利于社会经济的恢复和发展 D.以“罢黜百家,独尊儒术”思想为指导

4.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《魏书·武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于大疫,吏士多死者,乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡。

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

C.曹操借瘟疫推卸战败的责任 D.赤壁之战导致疾疫蔓延

5.东晋陶渊明作诗云“种豆南山下,草盛豆苗稀”;诗人李绅的《悯农》可谓家喻户晓,“锄禾日当午,汗滴禾下土”;而诗人李白诗作“炉火照天地,红星乱紫烟”则从正面描写和歌颂了冶铁工人的艰辛劳动。这些诗作说明

A.文学作品呈现贵族化趋势 B.文学创作与社会生活相联系

C.农业生态环境开始被关注 D.农业发展与传统历法相结合

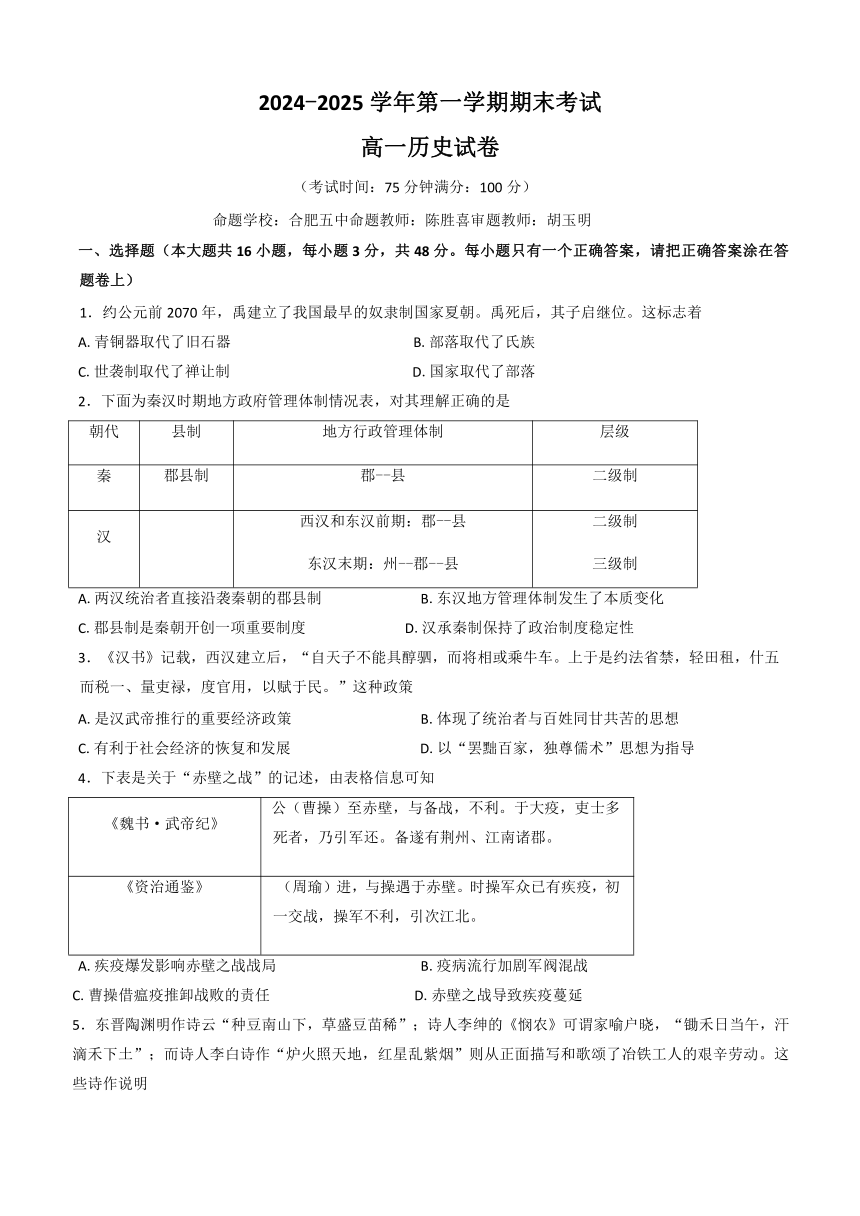

6.图1是魏晋至唐赋税制度的演变过程,这反映了该时期赋税变革的趋势是

图1

A.政府对农民人身控制减弱 B.政府税赋项目日益繁杂

C.田宅无定主已成为普遍现象 D.农民赋役负担逐渐减轻

7.《千金方》是唐代医学名著,书中孙思邈将妇人方、儿童方置于首要位置,此书名为“千金”,并不是说其中药方价值千金,而是指“人命至重,贵于千金,一方济之,德逾于此”。由此可见,《千金方》

A.收录的药方价值较低 B.体现了浓厚的人文关怀

C.在民间得到广泛传播 D.是世界上首部国家药典

8.乾隆十三年(1748年),清廷开始禁止汉民到蒙地耕种,明令:“民人(汉族)所典蒙古地亩,应计所典年份,依次还给原主”,而内地诸省百姓往往蜂拥而至,难以阻挡。到道光元年(1821年),清廷遂议定:“(蒙古)敖汉旗招民(汉族)开垦之地一律给予印照,按亩交租”。清政府这一政策调整反映出,当时

A.朝廷极力奉行重农理念 B.蒙汉边地互市数量增多

C.内地人地矛盾日趋尖锐 D.国家财政亏空愈发严重

9.1860年代以后的晚清,江南地区土布业“即用手拉梭机,自纺自织,后即逐步改用铁木机,织改良土布,并开始染色······产地遍布于江阴、常熟、武进、无锡······以江阴、常熟为丰”。据此可知,这一时期江南地区

A.农副产品出口激增 B.纺织行业的近代化初显

C.自然经济基本解体 D.民族资本主义发展迅速

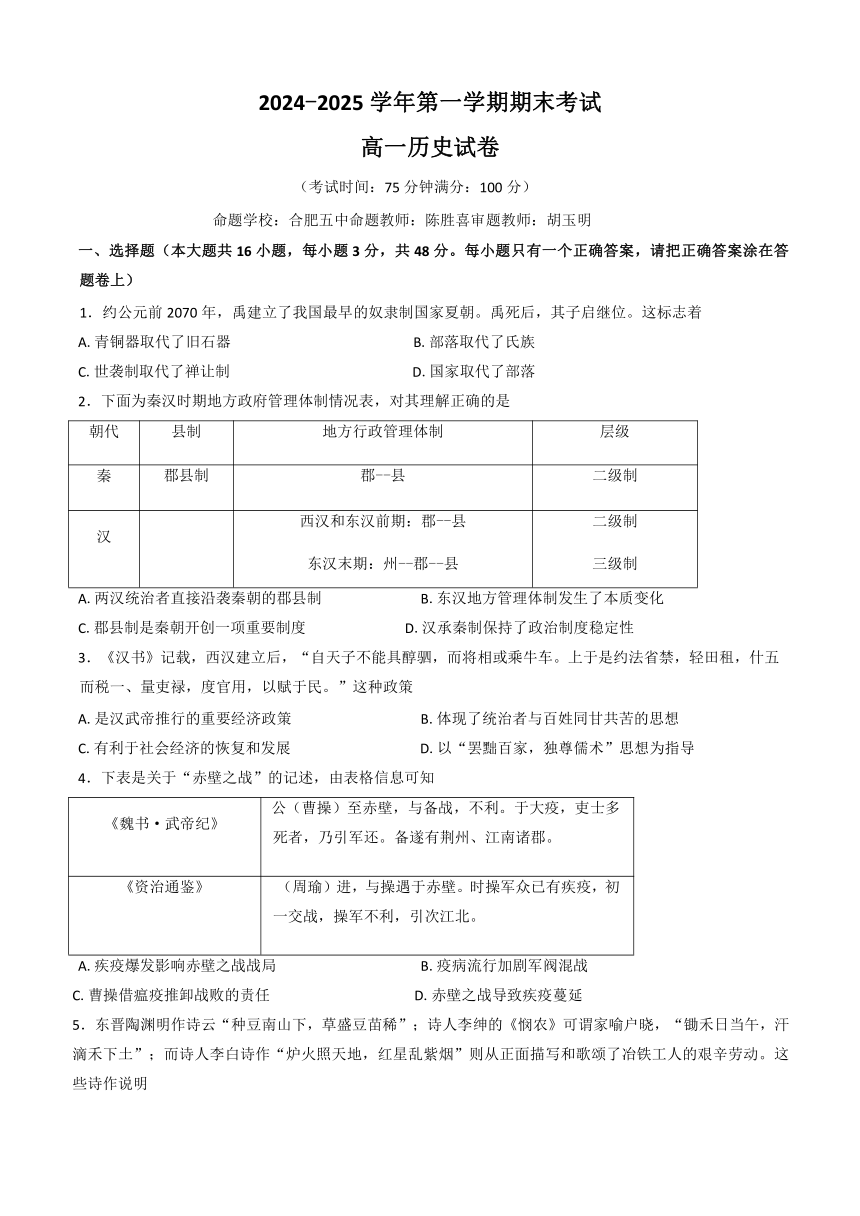

10.图2为旗人在绿营各级武官中的占比变化,其中曲线A处占比下降显著,对此解释最合理的是

图2

A.太平天国运动引起权力结构变化 B.洋务运动促使汉族督抚势力兴起

C.戊戌维新运动冲击旧式官僚结构 D.清末新政改革促使人才结构调整

11.近十余年的戊戌变法研究,内容质量越来越高,发现了很多新的史料······思考角度越来越新,如心态史学、比较史学等等。据此可知

A.史学研究必须依据考古发掘 B.传统的史实无法解释历史事件

C.新史料比传统史料更具价值 D.新视角利于多元认识历史事件

12.辛亥革命时期,因女子参军而出现过女子国民军、女子北伐光复军等团体。虽然她们以“追花木兰、梁红玉之芳尘”为号召,但当她们以“专制达于极点,满清之气运告终,共和程度既齐,汉族之河山当复”为宣言的时候,她们已经远远超越了花木兰和梁红玉的芳尘。这主要反映了

A.女性民权意识的增强 B.民族平等思想深入人心

C.清政府已成众矢之的 D.妇女成为革命的主力军

13.1915年,陈独秀在《新青年》创刊号中曾申明“批评时政非其旨也”,1920年时则说:“你谈政治也罢,不谈政治也罢。除非逃在深山人迹绝对不到的地方,政治总会寻着你的······我现在所谈的政治不是普通政治问题,更不是行政问题,乃是关系国家民族根本存亡的政治根本问题。”陈独秀的这一转变,主要是因为

A.民族资本主义的发展 B.民主科学思想的传播

C.中国民族危机的加剧 D.俄国十月革命的影响

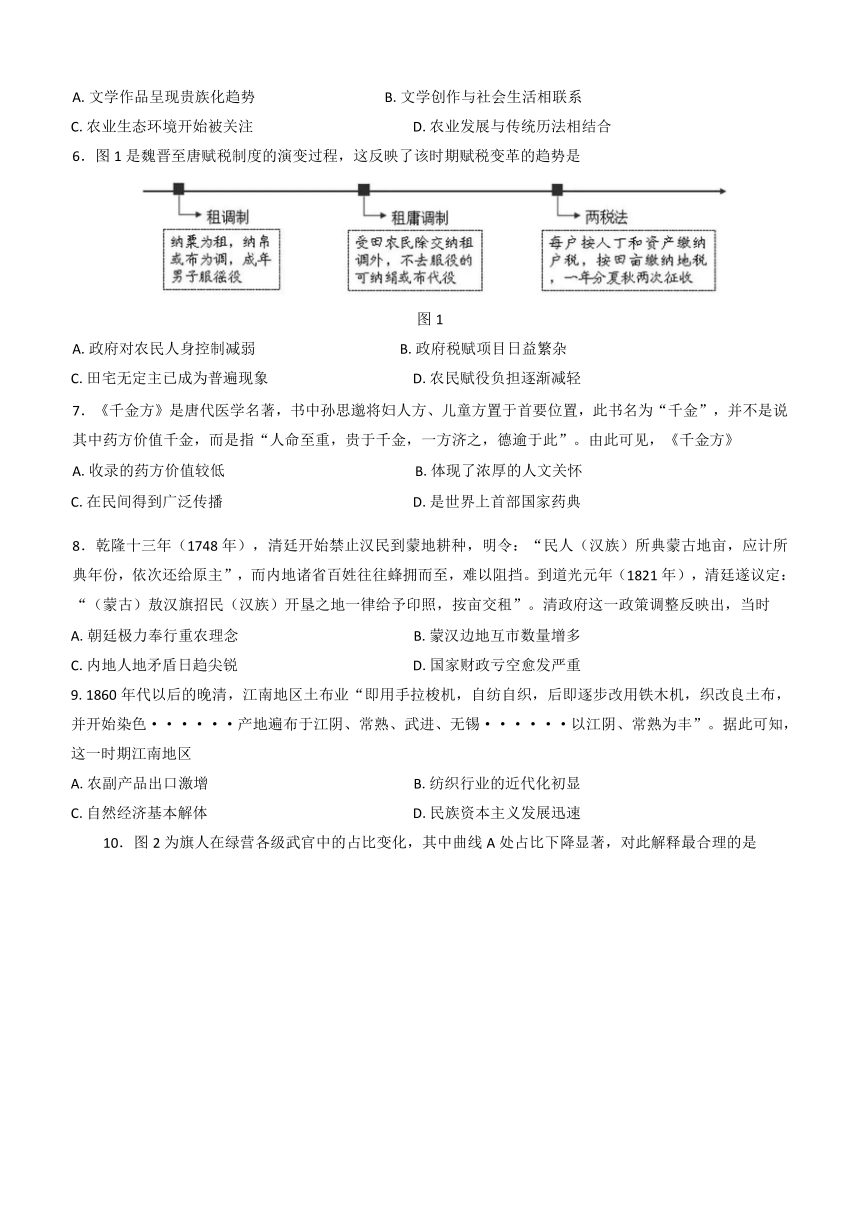

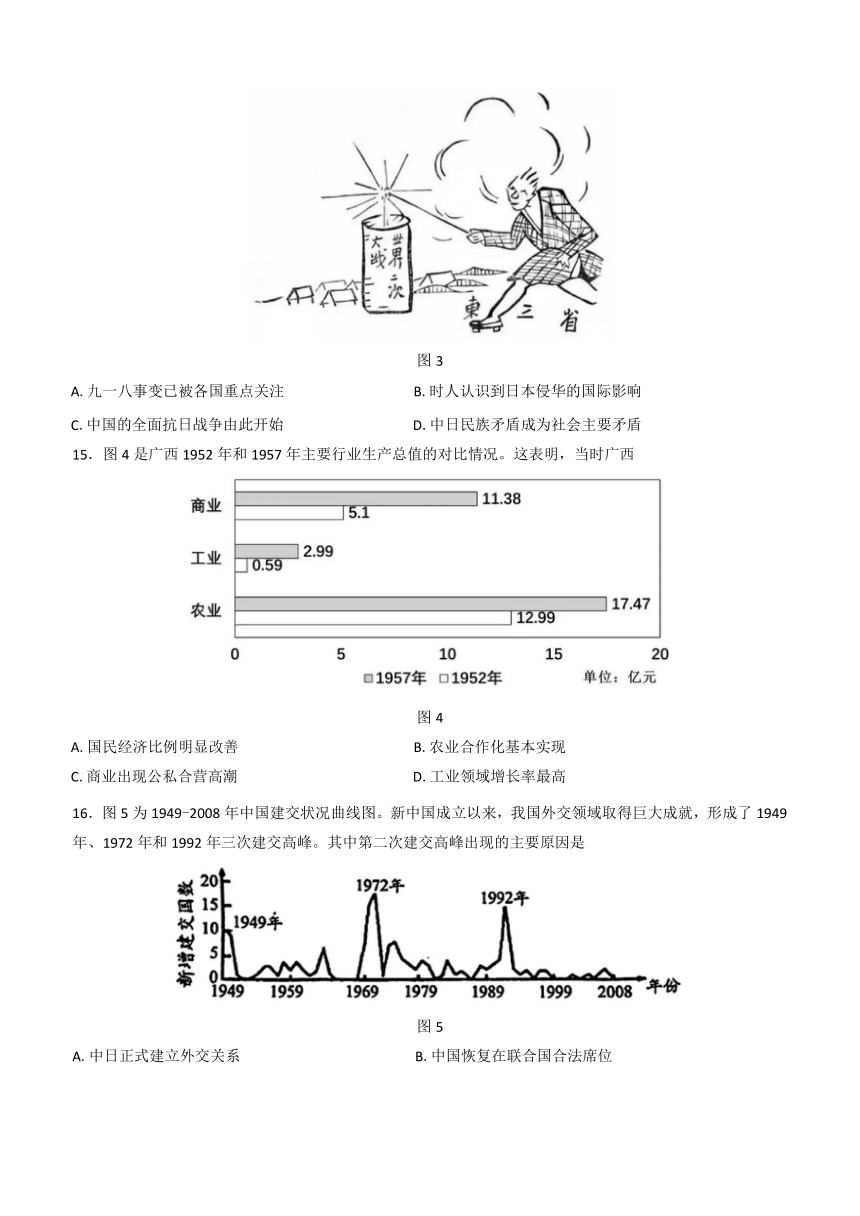

14.图3是发表于1931年的题为《看呀!倭奴把二次世界大战的导火线点燃了!》的漫画,据此可知

图3

A.九一八事变已被各国重点关注 B.时人认识到日本侵华的国际影响

C.中国的全面抗日战争由此开始 D.中日民族矛盾成为社会主要矛盾

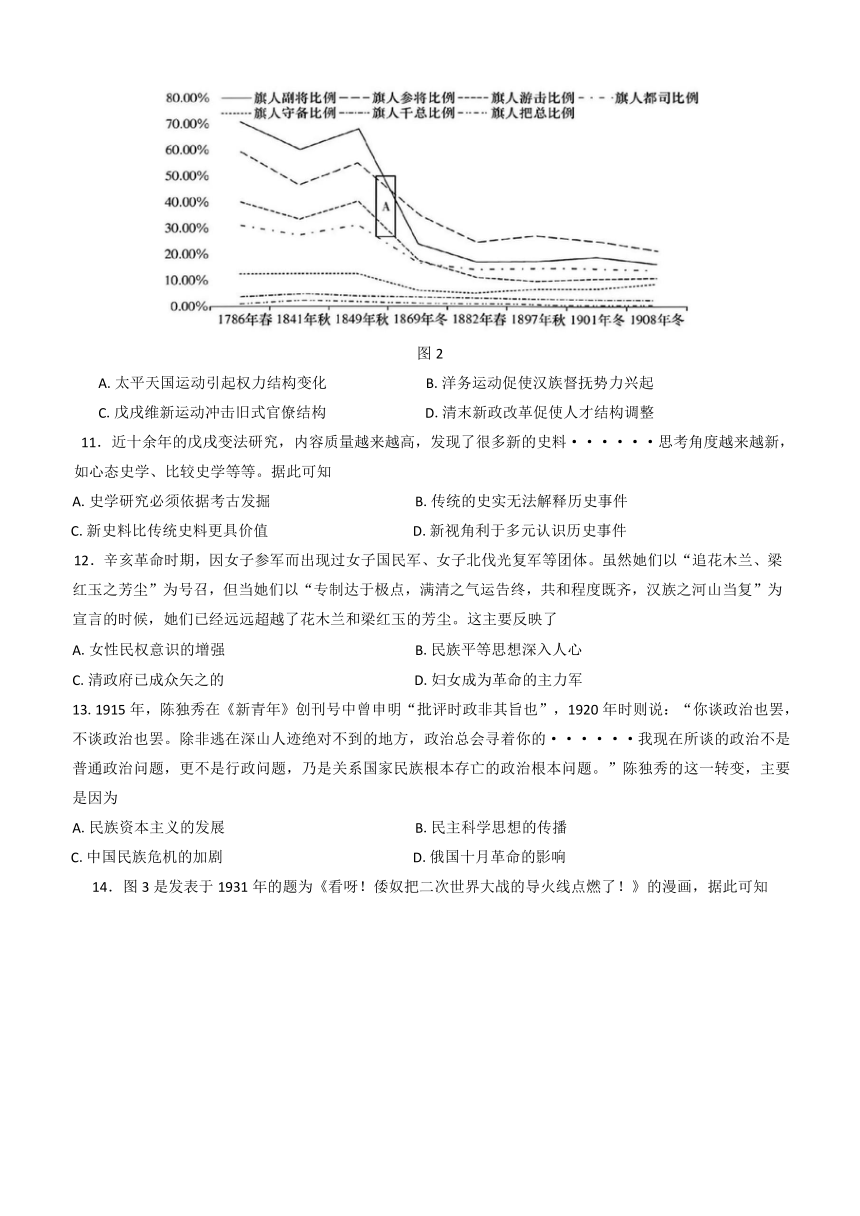

15.图4是广西1952年和1957年主要行业生产总值的对比情况。这表明,当时广西

图4

A.国民经济比例明显改善 B.农业合作化基本实现

C.商业出现公私合营高潮 D.工业领域增长率最高

16.图5为1949-2008年中国建交状况曲线图。新中国成立以来,我国外交领域取得巨大成就,形成了1949年、1972年和1992年三次建交高峰。其中第二次建交高峰出现的主要原因是

图5

A.中日正式建立外交关系 B.中国恢复在联合国合法席位

C.中美正式建立外交关系 D.中美的关系开始走向正常化

二、非选择题(本大题共3小题,17题25分,18题15分,19题12分,共52分。请把正确答案写在答题卷上)

17.阅读材料,回答下列问题。(25分)

材料一元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。-.....当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

--摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

--《通典·选举二》

材料三随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”......科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。......秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

--摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据材料一、二、三,指出我国古代选官制度的名称及其选官的标准。(9分)

(2)比较材料一和材料三中的考试所起的作用有何不同?并据此说明两者选官制度的关系。(6分)

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立选官制度的社会原因。综合上述材料,概括隋朝选官制度的特点。(10分)

18.阅读材料,回答下列问题。(15分)

材料一1978年中共十一届三中全会实现了新中国成立以来党深远意义的伟大转折,其后,我国城市化的发展逐渐走上了健康的轨道。新兴的小城镇在经济发达的广东、江浙地区,由乡镇企业带动的小城镇如雨后春笋般发展起来。1980年5月,中共中央和国务院决定将深圳、珠海、汕头、厦门这四个出口特区改为经济特区,使深圳、珠海等原来偏僻的小渔村和小县城迅速崛起并发展为大都市。2001年正式启动的西部大开发战略,推动了中国西部城市化发展的步伐。材料二“中国式的现代化”是邓小平在改革开放初期探索国民经济调整过程中提出的。1979年3月21日,邓小平首次提出“中国式的四个现代化”(工业、农业、国防、科学技术)的概念。同年12月,邓小平阐明:“我们要实现的是中国式的现代化,是“小康之家””。1984年3月,他进一步指出“小康之家”就是“翻两番,到本世纪末在中国建立一个小康社会。这个小康社会叫做中国式的现代化。”1987年,邓小平又提出中国现代化建设“三步走”的发展战略,使社会主义建设事业的蓝图更加清晰完善,有迹可循。邓小平“中国式的现代化”思想在回答中国怎样实现现代化的问题上,提出了一系列新的概念和新的观点。这一思想,来源于中国现代化建设的实践,满足中国现代化建设的需要,为我们在新时期胜利实现社会主义现代化提供了强大武器。

--摘编自姜婷《邓小平“中国式的现代化”思想研究》

(1)据材料一,概括改革开放以来中国城市化发展的表现。(6分)

(2)据材料二,概述邓小平“中国式的现代化”思想的主要内容,并分析这一思想的意义。(9分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

民族韧性,即柔而不弱、刚而不脆的精神特质,是中华民族精神谱系的有机组成,是中华文明生生不息的精神密码和指引中华民族实现伟大复兴的强大精神力量。这种精神在实现“站起来”“富起来”“强起来”的不同发展阶段具有不同的形式表达。近代以降,帝国主义加之国内的官僚资本主义和封建主义将中华民族的“弯枝”压到最低点,人民陷入亡国灭种的深渊,看不清中国要到哪里去。将历史的“弯枝”以救亡图存的保护机制、动力机制和强大的自我修复能力反弹出去,成为民族韧性指引中华民族实现“站起来”的最深刻的根据。

--摘编自《民族韧性:民族复兴进程的透视》根据材料,结合中国近代史所学知识,以“韧性”为主题,自拟论题并加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

2024—2025学年度安徽省合肥市普通高中六校联盟高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:禹死后,其子启继位,从此世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”,C选项正确。青铜器取代旧石器是生产力发展的结果,与启继位无关,A选项错误;部落和氏族的演变与启继位没有直接联系,B选项错误;国家在夏朝建立时已经形成,并非启继位的标志,D选项错误。

2.答案:D

简析:汉朝在地方管理上部分沿袭秦朝郡县制,同时在西汉和东汉前期、东汉末期有所变化,但整体保持了政治制度的稳定性,D选项正确。东汉后期地方管理体制变为州-郡-县三级制,并非直接沿袭秦朝,A选项错误;东汉地方管理体制虽有变化,但本质依然是封建地方行政管理制度,B选项错误;郡县制在春秋战国时期已出现,并非秦朝开创,C选项错误。

3.答案:C

简析:西汉初期实行的“约法省禁,轻田租”政策,有利于减轻百姓负担,促进社会经济的恢复和发展,C选项正确。这是西汉初期的政策,并非汉武帝推行,A选项错误;该政策是为了恢复经济,并非统治者与百姓同甘共苦,B选项错误;“罢黜百家,独尊儒术”是汉武帝时期的思想政策,与材料中的经济政策时间不符,D选项错误。

4.答案:A

简析:《魏书 武帝纪》和《资治通鉴》都提到曹操军队在赤壁之战时有疾疫,且影响了战局,说明疾疫爆发影响赤壁之战战局,A选项正确。材料强调疾疫对战局的影响,而非加剧军阀混战,B选项错误;材料未体现曹操借瘟疫推卸战败责任,C选项错误;材料是疾疫影响赤壁之战,不是赤壁之战导致疾疫蔓延,D选项错误。

5.答案:B

简析:陶渊明、李绅、李白的诗作分别反映了农业生产和冶铁工人的劳动生活,说明文学创作与社会生活相联系,B选项正确。这些诗作反映的是普通生活,并非贵族化趋势,A选项错误;仅从这些诗作不能得出农业生态环境开始被关注,C选项错误;材料未提及农业发展与传统历法的结合,D选项错误。

6.答案:A

简析:从魏晋至唐赋税制度演变来看,从租调制到租庸调制再到两税法,以人丁为主的征税标准逐渐向以资产为主转变,反映出政府对农民人身控制减弱,A选项正确。两税法简化了税目,并非日益繁杂,B选项错误;材料未体现田宅无定主成为普遍现象,C选项错误;材料不能表明农民赋役负担逐渐减轻,D选项错误。

7.答案:B

简析:孙思邈将妇人方、儿童方置于首要位置,且强调“人命至重”,体现了《千金方》浓厚的人文关怀,B选项正确。书中药方价值并非较低,A选项错误;材料未提及该书在民间的传播情况,C选项错误;世界上首部国家药典是《唐本草》,D选项错误。

8.答案:C

简析:清廷起初禁止汉民到蒙地耕种,后因内地百姓大量前往,不得不调整政策,这反映出内地人地矛盾日趋尖锐,C选项正确。材料主要体现的是人地矛盾,并非朝廷奉行重农理念,A选项错误;材料未涉及蒙汉边地互市数量,B选项错误;材料没有体现国家财政亏空情况,D选项错误。

9.答案:B

简析:江南地区土布业采用铁木机等近代生产工具,说明纺织行业的近代化初显,B选项正确。材料未提及农副产品出口,A选项错误;自然经济基本解体是在鸦片战争后,且材料不能体现,C选项错误;材料说的是土布业,并非民族资本主义,D选项错误。

10.答案:A

简析:曲线A处对应的时间是19世纪60年代左右,这一时期太平天国运动沉重打击了清王朝统治,引起权力结构变化,导致旗人在绿营各级武官中的占比下降,A选项正确。洋务运动主要是学习西方技术,与旗人在绿营武官占比下降关系不大,B选项错误;戊戌维新运动发生在19世纪90年代,C选项错误;清末新政改革始于20世纪初,D选项错误。

11.答案:D

简析:新的思考角度如心态史学、比较史学等有利于从多元角度认识历史事件,D选项正确。史学研究的依据多样,并非必须依据考古发掘,A选项错误;传统史实可以解释历史事件,B选项错误;新史料和传统史料都有价值,不能简单比较,C选项错误。

12.答案:A

简析:辛亥革命时期女子参军并提出超越传统的宣言,反映出女性民权意识的增强,A选项正确。材料强调的是女性民权意识,并非民族平等思想,B选项错误;材料未体现清政府成为众矢之的,C选项错误;妇女不是革命的主力军,D选项错误。

13.答案:C

简析:1915-1920年,中国民族危机加剧,使陈独秀认识到政治问题关系国家民族根本存亡,从而转变态度,C选项正确。民族资本主义发展、民主科学思想传播、俄国十月革命影响并非主要原因,A、B、D选项错误。

14.答案:B

简析:1931年的漫画将日本侵华与二次世界大战导火线联系起来,说明时人认识到日本侵华的国际影响,B选项正确。九一八事变并未被各国重点关注,A选项错误;中国全面抗日战争始于1937年七七事变,C选项错误;1935年华北事变后中日民族矛盾才逐渐成为社会主要矛盾,D选项错误。

15.答案:D

简析:从图中数据对比可知,广西1957年工业生产总值相比1952年增长幅度最大,即工业领域增长率最高,D选项正确。仅从工业、农业、商业生产总值对比,不能说明国民经济比例明显改善,A选项错误;材料未体现农业合作化,B选项错误;材料没有关于公私合营高潮的信息,C选项错误。

16.答案:D

简析:1972年中美关系开始走向正常化,推动了中国与众多西方国家建交,形成第二次建交高峰,D选项正确。中日建交是中美关系正常化的影响之一,A选项错误;中国恢复在联合国合法席位提升了国际地位,但不是第二次建交高峰的主要原因,B选项错误;中美正式建交是在1979年,C选项错误。

17.

(1)选官制度及标准:察举制,以品德为标准;九品中正制,以门第为标准;科举制,以考试成绩为标准。

(2)考试作用及关系:察举制中考试不决定取舍,只决定高下;科举制主要以考试成绩决定取舍。科举制由察举制发展而来。

(3)隋朝选官制度原因及特点:原因是门阀世族衰落,庶族地主势力增强,为打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础。特点是自由报考、分科考试、按成绩取舍。

18.

(1)城市化发展表现:城市化发展走上健康轨道;新兴小城镇发展起来;经济特区崛起。

(2)“中国式的现代化”思想内容及意义:内容包括建设社会主义四个现代化,以建设小康社会为目标,以“三步走”为发展战略。意义是丰富和发展了中国特色社会主义思想体系,推动了改革开放,加快社会主义现代化建设进程。

19.示例

论题:近代中国在救亡图存中展现出强大“韧性”,推动了中华文明的新生。

阐释:鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建社会,民族危机加深。各阶级阶层先后探索救亡图存之路,如太平天国运动、洋务运动、维新变法、辛亥革命等。中国共产党诞生后,历经国民革命、土地革命、抗日战争、解放战争,最终推翻三座大山,实现人民当家作主。这体现了中华民族坚韧不拔的精神,推动了中华文明的自救与新生。

高一历史试卷

(考试时间:75分钟满分:100分)

命题学校:合肥五中命题教师:陈胜喜审题教师:胡玉明

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个正确答案,请把正确答案涂在答题卷上)

1.约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位。这标志着

A.青铜器取代了旧石器 B.部落取代了氏族

C.世袭制取代了禅让制 D.国家取代了部落

2.下面为秦汉时期地方政府管理体制情况表,对其理解正确的是

朝代 县制 地方行政管理体制 层级

秦 郡县制 郡--县 二级制

汉 西汉和东汉前期:郡--县 东汉末期:州--郡--县 二级制 三级制

A.两汉统治者直接沿袭秦朝的郡县制 B.东汉地方管理体制发生了本质变化

C.郡县制是秦朝开创一项重要制度 D.汉承秦制保持了政治制度稳定性

3.《汉书》记载,西汉建立后,“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。上于是约法省禁,轻田租,什五而税一、量吏禄,度官用,以赋于民。”这种政策

A.是汉武帝推行的重要经济政策 B.体现了统治者与百姓同甘共苦的思想

C.有利于社会经济的恢复和发展 D.以“罢黜百家,独尊儒术”思想为指导

4.下表是关于“赤壁之战”的记述,由表格信息可知

《魏书·武帝纪》 公(曹操)至赤壁,与备战,不利。于大疫,吏士多死者,乃引军还。备遂有荆州、江南诸郡。

《资治通鉴》 (周瑜)进,与操遇于赤壁。时操军众已有疾疫,初一交战,操军不利,引次江北。

A.疾疫爆发影响赤壁之战战局 B.疫病流行加剧军阀混战

C.曹操借瘟疫推卸战败的责任 D.赤壁之战导致疾疫蔓延

5.东晋陶渊明作诗云“种豆南山下,草盛豆苗稀”;诗人李绅的《悯农》可谓家喻户晓,“锄禾日当午,汗滴禾下土”;而诗人李白诗作“炉火照天地,红星乱紫烟”则从正面描写和歌颂了冶铁工人的艰辛劳动。这些诗作说明

A.文学作品呈现贵族化趋势 B.文学创作与社会生活相联系

C.农业生态环境开始被关注 D.农业发展与传统历法相结合

6.图1是魏晋至唐赋税制度的演变过程,这反映了该时期赋税变革的趋势是

图1

A.政府对农民人身控制减弱 B.政府税赋项目日益繁杂

C.田宅无定主已成为普遍现象 D.农民赋役负担逐渐减轻

7.《千金方》是唐代医学名著,书中孙思邈将妇人方、儿童方置于首要位置,此书名为“千金”,并不是说其中药方价值千金,而是指“人命至重,贵于千金,一方济之,德逾于此”。由此可见,《千金方》

A.收录的药方价值较低 B.体现了浓厚的人文关怀

C.在民间得到广泛传播 D.是世界上首部国家药典

8.乾隆十三年(1748年),清廷开始禁止汉民到蒙地耕种,明令:“民人(汉族)所典蒙古地亩,应计所典年份,依次还给原主”,而内地诸省百姓往往蜂拥而至,难以阻挡。到道光元年(1821年),清廷遂议定:“(蒙古)敖汉旗招民(汉族)开垦之地一律给予印照,按亩交租”。清政府这一政策调整反映出,当时

A.朝廷极力奉行重农理念 B.蒙汉边地互市数量增多

C.内地人地矛盾日趋尖锐 D.国家财政亏空愈发严重

9.1860年代以后的晚清,江南地区土布业“即用手拉梭机,自纺自织,后即逐步改用铁木机,织改良土布,并开始染色······产地遍布于江阴、常熟、武进、无锡······以江阴、常熟为丰”。据此可知,这一时期江南地区

A.农副产品出口激增 B.纺织行业的近代化初显

C.自然经济基本解体 D.民族资本主义发展迅速

10.图2为旗人在绿营各级武官中的占比变化,其中曲线A处占比下降显著,对此解释最合理的是

图2

A.太平天国运动引起权力结构变化 B.洋务运动促使汉族督抚势力兴起

C.戊戌维新运动冲击旧式官僚结构 D.清末新政改革促使人才结构调整

11.近十余年的戊戌变法研究,内容质量越来越高,发现了很多新的史料······思考角度越来越新,如心态史学、比较史学等等。据此可知

A.史学研究必须依据考古发掘 B.传统的史实无法解释历史事件

C.新史料比传统史料更具价值 D.新视角利于多元认识历史事件

12.辛亥革命时期,因女子参军而出现过女子国民军、女子北伐光复军等团体。虽然她们以“追花木兰、梁红玉之芳尘”为号召,但当她们以“专制达于极点,满清之气运告终,共和程度既齐,汉族之河山当复”为宣言的时候,她们已经远远超越了花木兰和梁红玉的芳尘。这主要反映了

A.女性民权意识的增强 B.民族平等思想深入人心

C.清政府已成众矢之的 D.妇女成为革命的主力军

13.1915年,陈独秀在《新青年》创刊号中曾申明“批评时政非其旨也”,1920年时则说:“你谈政治也罢,不谈政治也罢。除非逃在深山人迹绝对不到的地方,政治总会寻着你的······我现在所谈的政治不是普通政治问题,更不是行政问题,乃是关系国家民族根本存亡的政治根本问题。”陈独秀的这一转变,主要是因为

A.民族资本主义的发展 B.民主科学思想的传播

C.中国民族危机的加剧 D.俄国十月革命的影响

14.图3是发表于1931年的题为《看呀!倭奴把二次世界大战的导火线点燃了!》的漫画,据此可知

图3

A.九一八事变已被各国重点关注 B.时人认识到日本侵华的国际影响

C.中国的全面抗日战争由此开始 D.中日民族矛盾成为社会主要矛盾

15.图4是广西1952年和1957年主要行业生产总值的对比情况。这表明,当时广西

图4

A.国民经济比例明显改善 B.农业合作化基本实现

C.商业出现公私合营高潮 D.工业领域增长率最高

16.图5为1949-2008年中国建交状况曲线图。新中国成立以来,我国外交领域取得巨大成就,形成了1949年、1972年和1992年三次建交高峰。其中第二次建交高峰出现的主要原因是

图5

A.中日正式建立外交关系 B.中国恢复在联合国合法席位

C.中美正式建立外交关系 D.中美的关系开始走向正常化

二、非选择题(本大题共3小题,17题25分,18题15分,19题12分,共52分。请把正确答案写在答题卷上)

17.阅读材料,回答下列问题。(25分)

材料一元光元年,汉武帝“初令郡国举孝廉各一人”。叶梦得《石林燕语》卷九云:“汉举贤良,自董仲舒以来,皆对策三道。-.....当时未有黜落法,对策者皆被选,但有高下尔。”此后,郡国每岁荐举孝廉,由朝廷加以考核,任命为官,成为定制。

--摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料二延康元年,吏部尚书陈群以天朝选用不尽人才,乃立“九品官人之法”,州郡皆置中正,以定其选,择州郡之贤有识鉴者为之,区别人物,第其高下。

--《通典·选举二》

材料三随着门阀世族的衰落,九品中正制在开皇年间被隋文帝废除,改为主要通过察举选拔官员。唐人杨绾曰:“近炀帝始置进士之科,当时犹试策而已。”......科举由应试人于一定日期,投牒自进,按科应试。共同竞争,试后有黜落,中试者举用之;然后为真正考试。......秀才、明经等科是由察举转化而来,进士科为新设科目。

--摘编自邓嗣禹《中国科举制度起源考》

(1)根据材料一、二、三,指出我国古代选官制度的名称及其选官的标准。(9分)

(2)比较材料一和材料三中的考试所起的作用有何不同?并据此说明两者选官制度的关系。(6分)

(3)根据材料二、三,结合所学知识说明隋朝创立选官制度的社会原因。综合上述材料,概括隋朝选官制度的特点。(10分)

18.阅读材料,回答下列问题。(15分)

材料一1978年中共十一届三中全会实现了新中国成立以来党深远意义的伟大转折,其后,我国城市化的发展逐渐走上了健康的轨道。新兴的小城镇在经济发达的广东、江浙地区,由乡镇企业带动的小城镇如雨后春笋般发展起来。1980年5月,中共中央和国务院决定将深圳、珠海、汕头、厦门这四个出口特区改为经济特区,使深圳、珠海等原来偏僻的小渔村和小县城迅速崛起并发展为大都市。2001年正式启动的西部大开发战略,推动了中国西部城市化发展的步伐。材料二“中国式的现代化”是邓小平在改革开放初期探索国民经济调整过程中提出的。1979年3月21日,邓小平首次提出“中国式的四个现代化”(工业、农业、国防、科学技术)的概念。同年12月,邓小平阐明:“我们要实现的是中国式的现代化,是“小康之家””。1984年3月,他进一步指出“小康之家”就是“翻两番,到本世纪末在中国建立一个小康社会。这个小康社会叫做中国式的现代化。”1987年,邓小平又提出中国现代化建设“三步走”的发展战略,使社会主义建设事业的蓝图更加清晰完善,有迹可循。邓小平“中国式的现代化”思想在回答中国怎样实现现代化的问题上,提出了一系列新的概念和新的观点。这一思想,来源于中国现代化建设的实践,满足中国现代化建设的需要,为我们在新时期胜利实现社会主义现代化提供了强大武器。

--摘编自姜婷《邓小平“中国式的现代化”思想研究》

(1)据材料一,概括改革开放以来中国城市化发展的表现。(6分)

(2)据材料二,概述邓小平“中国式的现代化”思想的主要内容,并分析这一思想的意义。(9分)

19.阅读材料,完成下列要求。(12分)

民族韧性,即柔而不弱、刚而不脆的精神特质,是中华民族精神谱系的有机组成,是中华文明生生不息的精神密码和指引中华民族实现伟大复兴的强大精神力量。这种精神在实现“站起来”“富起来”“强起来”的不同发展阶段具有不同的形式表达。近代以降,帝国主义加之国内的官僚资本主义和封建主义将中华民族的“弯枝”压到最低点,人民陷入亡国灭种的深渊,看不清中国要到哪里去。将历史的“弯枝”以救亡图存的保护机制、动力机制和强大的自我修复能力反弹出去,成为民族韧性指引中华民族实现“站起来”的最深刻的根据。

--摘编自《民族韧性:民族复兴进程的透视》根据材料,结合中国近代史所学知识,以“韧性”为主题,自拟论题并加以阐释。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰)

2024—2025学年度安徽省合肥市普通高中六校联盟高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:C

简析:禹死后,其子启继位,从此世袭制代替禅让制,“家天下”取代“公天下”,C选项正确。青铜器取代旧石器是生产力发展的结果,与启继位无关,A选项错误;部落和氏族的演变与启继位没有直接联系,B选项错误;国家在夏朝建立时已经形成,并非启继位的标志,D选项错误。

2.答案:D

简析:汉朝在地方管理上部分沿袭秦朝郡县制,同时在西汉和东汉前期、东汉末期有所变化,但整体保持了政治制度的稳定性,D选项正确。东汉后期地方管理体制变为州-郡-县三级制,并非直接沿袭秦朝,A选项错误;东汉地方管理体制虽有变化,但本质依然是封建地方行政管理制度,B选项错误;郡县制在春秋战国时期已出现,并非秦朝开创,C选项错误。

3.答案:C

简析:西汉初期实行的“约法省禁,轻田租”政策,有利于减轻百姓负担,促进社会经济的恢复和发展,C选项正确。这是西汉初期的政策,并非汉武帝推行,A选项错误;该政策是为了恢复经济,并非统治者与百姓同甘共苦,B选项错误;“罢黜百家,独尊儒术”是汉武帝时期的思想政策,与材料中的经济政策时间不符,D选项错误。

4.答案:A

简析:《魏书 武帝纪》和《资治通鉴》都提到曹操军队在赤壁之战时有疾疫,且影响了战局,说明疾疫爆发影响赤壁之战战局,A选项正确。材料强调疾疫对战局的影响,而非加剧军阀混战,B选项错误;材料未体现曹操借瘟疫推卸战败责任,C选项错误;材料是疾疫影响赤壁之战,不是赤壁之战导致疾疫蔓延,D选项错误。

5.答案:B

简析:陶渊明、李绅、李白的诗作分别反映了农业生产和冶铁工人的劳动生活,说明文学创作与社会生活相联系,B选项正确。这些诗作反映的是普通生活,并非贵族化趋势,A选项错误;仅从这些诗作不能得出农业生态环境开始被关注,C选项错误;材料未提及农业发展与传统历法的结合,D选项错误。

6.答案:A

简析:从魏晋至唐赋税制度演变来看,从租调制到租庸调制再到两税法,以人丁为主的征税标准逐渐向以资产为主转变,反映出政府对农民人身控制减弱,A选项正确。两税法简化了税目,并非日益繁杂,B选项错误;材料未体现田宅无定主成为普遍现象,C选项错误;材料不能表明农民赋役负担逐渐减轻,D选项错误。

7.答案:B

简析:孙思邈将妇人方、儿童方置于首要位置,且强调“人命至重”,体现了《千金方》浓厚的人文关怀,B选项正确。书中药方价值并非较低,A选项错误;材料未提及该书在民间的传播情况,C选项错误;世界上首部国家药典是《唐本草》,D选项错误。

8.答案:C

简析:清廷起初禁止汉民到蒙地耕种,后因内地百姓大量前往,不得不调整政策,这反映出内地人地矛盾日趋尖锐,C选项正确。材料主要体现的是人地矛盾,并非朝廷奉行重农理念,A选项错误;材料未涉及蒙汉边地互市数量,B选项错误;材料没有体现国家财政亏空情况,D选项错误。

9.答案:B

简析:江南地区土布业采用铁木机等近代生产工具,说明纺织行业的近代化初显,B选项正确。材料未提及农副产品出口,A选项错误;自然经济基本解体是在鸦片战争后,且材料不能体现,C选项错误;材料说的是土布业,并非民族资本主义,D选项错误。

10.答案:A

简析:曲线A处对应的时间是19世纪60年代左右,这一时期太平天国运动沉重打击了清王朝统治,引起权力结构变化,导致旗人在绿营各级武官中的占比下降,A选项正确。洋务运动主要是学习西方技术,与旗人在绿营武官占比下降关系不大,B选项错误;戊戌维新运动发生在19世纪90年代,C选项错误;清末新政改革始于20世纪初,D选项错误。

11.答案:D

简析:新的思考角度如心态史学、比较史学等有利于从多元角度认识历史事件,D选项正确。史学研究的依据多样,并非必须依据考古发掘,A选项错误;传统史实可以解释历史事件,B选项错误;新史料和传统史料都有价值,不能简单比较,C选项错误。

12.答案:A

简析:辛亥革命时期女子参军并提出超越传统的宣言,反映出女性民权意识的增强,A选项正确。材料强调的是女性民权意识,并非民族平等思想,B选项错误;材料未体现清政府成为众矢之的,C选项错误;妇女不是革命的主力军,D选项错误。

13.答案:C

简析:1915-1920年,中国民族危机加剧,使陈独秀认识到政治问题关系国家民族根本存亡,从而转变态度,C选项正确。民族资本主义发展、民主科学思想传播、俄国十月革命影响并非主要原因,A、B、D选项错误。

14.答案:B

简析:1931年的漫画将日本侵华与二次世界大战导火线联系起来,说明时人认识到日本侵华的国际影响,B选项正确。九一八事变并未被各国重点关注,A选项错误;中国全面抗日战争始于1937年七七事变,C选项错误;1935年华北事变后中日民族矛盾才逐渐成为社会主要矛盾,D选项错误。

15.答案:D

简析:从图中数据对比可知,广西1957年工业生产总值相比1952年增长幅度最大,即工业领域增长率最高,D选项正确。仅从工业、农业、商业生产总值对比,不能说明国民经济比例明显改善,A选项错误;材料未体现农业合作化,B选项错误;材料没有关于公私合营高潮的信息,C选项错误。

16.答案:D

简析:1972年中美关系开始走向正常化,推动了中国与众多西方国家建交,形成第二次建交高峰,D选项正确。中日建交是中美关系正常化的影响之一,A选项错误;中国恢复在联合国合法席位提升了国际地位,但不是第二次建交高峰的主要原因,B选项错误;中美正式建交是在1979年,C选项错误。

17.

(1)选官制度及标准:察举制,以品德为标准;九品中正制,以门第为标准;科举制,以考试成绩为标准。

(2)考试作用及关系:察举制中考试不决定取舍,只决定高下;科举制主要以考试成绩决定取舍。科举制由察举制发展而来。

(3)隋朝选官制度原因及特点:原因是门阀世族衰落,庶族地主势力增强,为打破门阀世族在政治上的垄断,扩大统治基础。特点是自由报考、分科考试、按成绩取舍。

18.

(1)城市化发展表现:城市化发展走上健康轨道;新兴小城镇发展起来;经济特区崛起。

(2)“中国式的现代化”思想内容及意义:内容包括建设社会主义四个现代化,以建设小康社会为目标,以“三步走”为发展战略。意义是丰富和发展了中国特色社会主义思想体系,推动了改革开放,加快社会主义现代化建设进程。

19.示例

论题:近代中国在救亡图存中展现出强大“韧性”,推动了中华文明的新生。

阐释:鸦片战争后,中国沦为半殖民地半封建社会,民族危机加深。各阶级阶层先后探索救亡图存之路,如太平天国运动、洋务运动、维新变法、辛亥革命等。中国共产党诞生后,历经国民革命、土地革命、抗日战争、解放战争,最终推翻三座大山,实现人民当家作主。这体现了中华民族坚韧不拔的精神,推动了中华文明的自救与新生。

同课章节目录