2024—2025学年度安徽省临泉田家炳实验中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度安徽省临泉田家炳实验中学高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 161.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 21:36:50 | ||

图片预览

文档简介

高一上学期期末历史试卷

(75分钟 100分)

一、选择题:(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.2021年9月,“山高水阔 长流天际——长江流域青铜文明特展”在四川博物院举办,该展览的第二部分为“群雄竞华”,通过丰富多彩的展品呈现了长江中下游地区古城方国的璀璨文明。主办方这一部分的展览设置说明

A.农耕文明在交融中发展 B.兼容并包造就璀璨的文明

C.中华文化在传承中进步 D.中华文明起源具有多元性

2.据史载,“旧制,州牧奏二千石长吏不任位者,事皆先下三公,三公遣掾史案验,然后黜退。(光武)帝时用明察,不复委任三府,而权归刺举之吏”。这表明东汉时

A.地方行政监察体系日益完善 B.地方监察官的职权有所扩大

C.中央注重对地方官吏的监察 D.皇帝可以直接管理地方事务

3.下面为某同学收集的有关晋代历史的素材。其可用于说明,当时

素材 出处

西晋时期,石崇“有庐在河南金谷中,去城十里,有田十顷,羊二百口,鸡猪鹅鸭之属,莫不毕备” 石崇《金谷诗序》

东晋末年,勃海刁逵一家自其祖侨居京口(今江苏镇江),至逵兄弟子侄,“以货殖为务,有田万顷,奴婢数千人”“奴客纵横,固吝山泽” 《晋书·刁协传》

A.世家庄园经济的发展 B.小农经济发展衰微

C.江东经济的持续开发 D.土地兼并现象严重

4.孙思邈原以文名世,魏徵奉诏修史,恐有遗漏,屡次造访孙思邈;当时许多知名人士如卢照邻等,都曾向他问学。然其学医后,史书则把他的著作归列为“方技”类,而不入儒林。这一现象说明,当时

A.医学发展深受史学影响 B.社会对行医要求较高

C.医生执业环境有待改善 D.政府重视医学的发展

5.995年,辽圣宗诏令诸道民户,自穆宗以来“胁从”为奴隶者,“仍籍州县”。部分寨堡的民户,迁置州县垦殖。“又诏山前后未纳税户,并于密云、燕乐两县,占田置业”,缴纳赋税,这被称为“私田制”。辽圣宗此举

A.抑制了世家大族的发展 B.强化了中央集权制度

C.加快了本民族的封建化 D.活跃了边疆农牧经济

6.严复指出:若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什(同“十”)八九可断言也。这实际上反映了

A.科举制对宋朝政治的塑造 B.两宋文学艺术的世俗化

C.宋代世俗文化教育的成就 D.程朱理学的强大影响力

7.明初至清中叶,国家管理沿海渔民的方式由移植针对内地定居农民的户籍身份管理,转变为根据濒海人群生计特质,通过船只来掌控流动人口,即所谓的“以舟系人”。这种新的管理方式

A.增强了政府对海疆的管理 B.表明政府主权意识形成

C.强化了对沿海渔民的控制 D.说明政府严守海禁政策

8.1872~1875年,清政府通过官阶奖励组织了多批幼童赴美留学。下表列出了当时留学生来源省份的信息。这一情形出现的主要原因是

省份 广东 江苏 浙江 安徽 福建 山东 总计

人数 84 21 8 4 2 1 120

A.中国社会阶层流动固化 B.中国社会封闭而保守

C.广东基础教育发展最好 D.国家对外政策的开明

9.1912~1921年,张謇在大生企业获得空前发展的背景下,增加了在金融业、交通运输业及其他服务性行业方面的投资,并努力兴办新式学堂,尤其致力于师范教育。这使张謇实现了从传统士大夫到现代企业家的角色转换。这体现出张謇的优秀品质是

A.浓厚的民主共和理念 B.积极乐观的进取精神

C.强烈的社会责任意识 D.居安思危的忧患意识

10.尽管《新青年》同人基本上都赞成将汉字横排,但这一要求到1926年停刊时也未能实现。当时有人指出:《新青年》……上海印业、商务、中华不愿代印,其余民友各家尚属幼稚。对于《新青年》以好花头太多,略较费事,均表示不愿。这反映了当时

A.文化革新缺乏坚实的基础 B.印刷技术阻碍文化多元化

C.民族资本主义发展不充分 D.激进的改革无法赢得认可

11.下图是为配合《中华苏维埃共和国婚姻条例》的颁布而发行的宣传画。这表明当时

A.中国共产党积极构建革命统一战线

B.民国时期妇女受西方思想影响较大

C.国民革命引发了妇女解放的新浪潮

D.苏区政权积极推进根据地社会变革

12.1942年,周恩来指示:“在反对蒋介石法西斯统治的斗争中……希望西南地方的民主力量能同共产党密切联系,具体配合。”在周恩来的指导下,中共中央南方局通过前期争取白崇禧,后期争取李济深的举措,得以将一批共产党员、民主人士和文化人士安排到桂林地区从事抗日活动。上述举动表明中国共产党

A.加紧抗战领导权的争夺 B.坚持民主建国革命纲领

C.谋求维护国共合作关系 D.贯彻执行全面抗战路线

13.在抗战胜利后的一年内,重庆约80%的中小工厂倒闭了。1946年,上海原有制药厂200余家,到年底倒闭歇业的有120余家,其余各厂也只能勉强维持。抗战胜利后的三年间,国统区的进口贸易总值大于出口贸易总值,达11亿多美元。造成此现象的主要原因是

A.国民政府坚持独裁统治 B.日本侵华战争的破坏

C.国民党的恶性通胀政策 D.国统区经济统制的加强

14.在积极发展对外关系的实践活动中,以周恩来为首的中国外交决策层结合国际国内社会背景的深刻变化,在外交理论上进行了大胆探索。这一时期“探索”的杰出成果是

A.“一边倒”外交方针 B.和平共处五项原则

C.“一带一路”倡议 D.“求同存异”方针

15.1961年4月,四川雅安天全县全面施行精简机构,下放人员支援农业,从工业、交通、基本建设和其他方面压缩了3978人回乡。1961年7月25日前,全县自1958年1月以来来自农村的职工全部压缩回农村。这折射出党和中央政府致力于

A.巩固计划建设成果 B.强化农村基础建设

C.调整国民经济比重 D.摆脱苏联模式影响

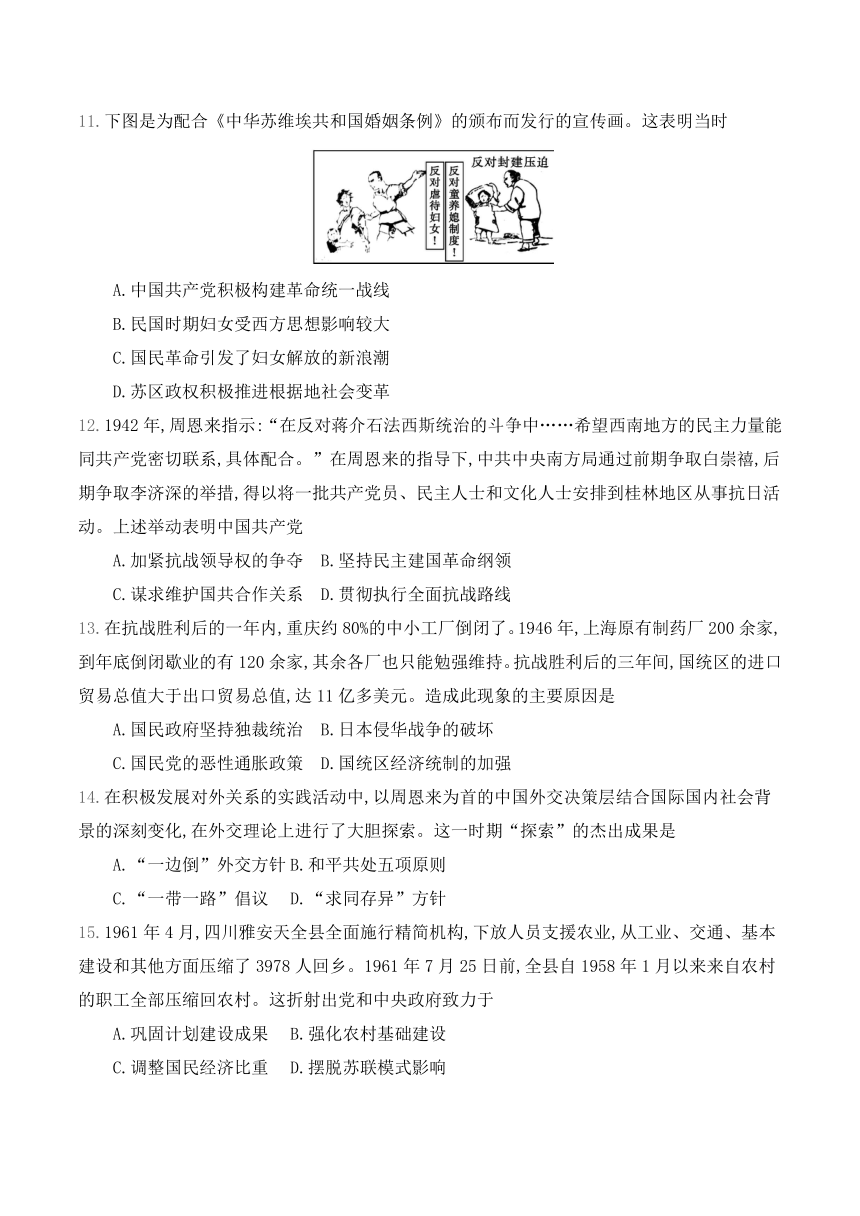

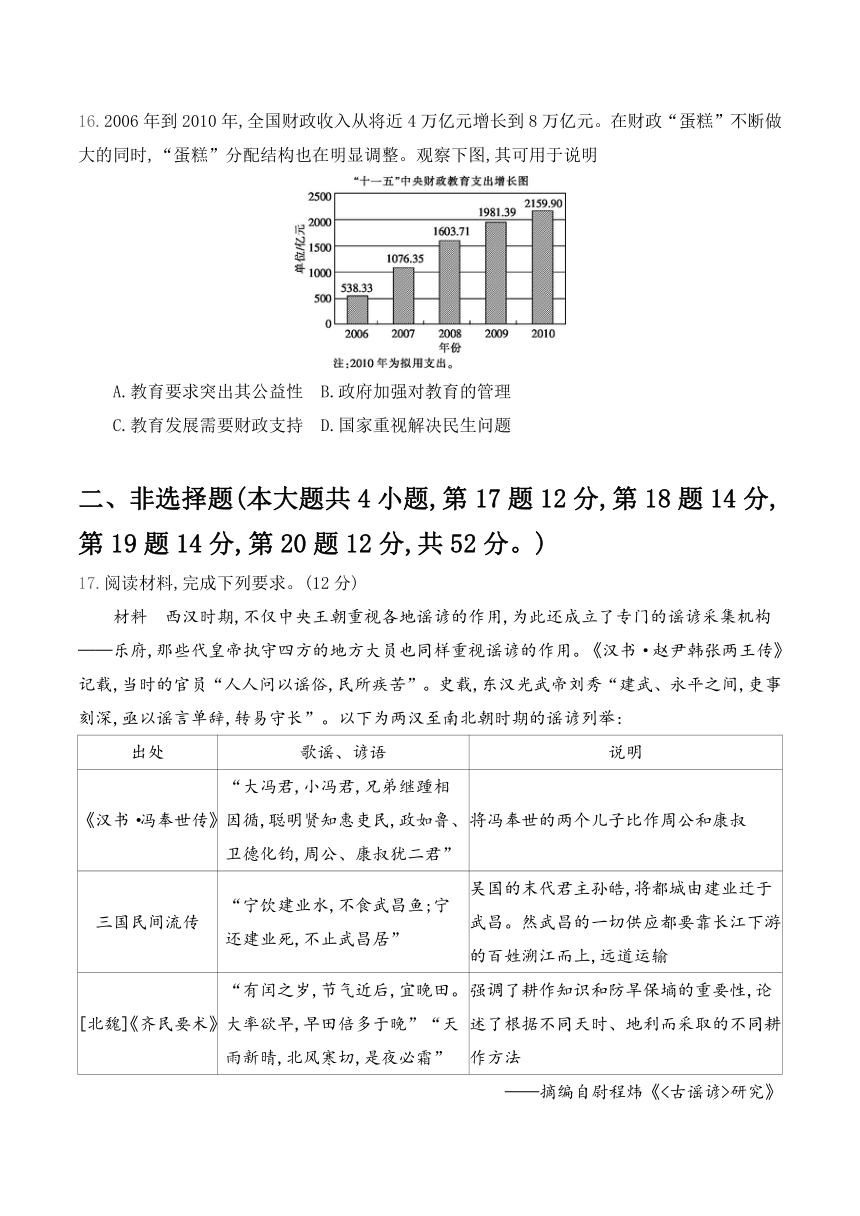

16.2006年到2010年,全国财政收入从将近4万亿元增长到8万亿元。在财政“蛋糕”不断做大的同时,“蛋糕”分配结构也在明显调整。观察下图,其可用于说明

A.教育要求突出其公益性 B.政府加强对教育的管理

C.教育发展需要财政支持 D.国家重视解决民生问题

二、非选择题(本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 西汉时期,不仅中央王朝重视各地谣谚的作用,为此还成立了专门的谣谚采集机构——乐府,那些代皇帝执守四方的地方大员也同样重视谣谚的作用。《汉书·赵尹韩张两王传》记载,当时的官员“人人问以谣俗,民所疾苦”。史载,东汉光武帝刘秀“建武、永平之间,吏事刻深,亟以谣言单辞,转易守长”。以下为两汉至南北朝时期的谣谚列举:

出处 歌谣、谚语 说明

《汉书·冯奉世传》 “大冯君,小冯君,兄弟继踵相因循,聪明贤知惠吏民,政如鲁、卫德化钧,周公、康叔犹二君” 将冯奉世的两个儿子比作周公和康叔

三国民间流传 “宁饮建业水,不食武昌鱼;宁还建业死,不止武昌居” 吴国的末代君主孙皓,将都城由建业迁于武昌。然武昌的一切供应都要靠长江下游的百姓溯江而上,远道运输

[北魏]《齐民要术》 “有闰之岁,节气近后,宜晚田。大率欲早,早田倍多于晚”“天雨新晴,北风寒切,是夜必霜” 强调了耕作知识和防旱保墒的重要性,论述了根据不同天时、地利而采取的不同耕作方法

——摘编自尉程炜《<古谣谚>研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分析两汉统治者重视谣谚的原因。(6分)

(2)提取材料信息,说明谣谚对研究古代历史的史料价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 明代永乐至宣德年间(1403~1435年),北京城市人口激增。弘治年间(1488~1505年)开始外迁京城及京畿卫所军士,实行边戍屯居。在长城沿线设置九个军事重镇(亦称“九边”),后又在北京西北增设了昌平镇和真保镇,统领大批卫所的官兵保卫边防。这些官兵大多亦兵亦农,战时打仗,平时从事种植业和畜牧业生产。朝廷令顺天府会同五城兵马司整治关厢(即城门外大街及其附近地区,多为商贩和无业游民聚集地)内外,并令大兴、宛平二县配合,规定:没有“京籍”者,须搬至离京百里之地;房子可以拆走,但如有愿意空手出门者,可以领到一些补偿款;有“纳户执照”者(即工商执照),“营业者不得超过五人,超者裁之”;愿意返乡者,根据每户的人口数量及路程的远近,给予一定的盘缠(路费)和安置费;等等。经过多年的整治,到万历初期,各关厢内外居民大为减少。

——摘编自姜涛《明清如何疏解北京人口》

材料二 在计划经济体制的影响下,我国从20世纪50年代开始形成城乡二元的户籍制度和就业制度,这种相对封闭、城乡分割的户籍制度和就业制度,使得城市对外来人口缺乏服务意识和包容度。20世纪70年代末到90年代初,国家的户籍制度和就业制度虽然有所松动,但是城乡二元的制度并没有得到根本的解决。此后,随着我国经济步入快速发展的轨道,国家对流动人口管理的政策由“控制盲目流动”调整为“鼓励、引导和实行宏观调控下的有序流动”,户籍制度、就业制度、社会保障制度等方面都进行了有利于外来人口的改革。近年来,随着我国城市化进程的加快,外来人口在全面建设小康社会中的突出贡献越来越受到社会的认可。特别是在构建社会主义和谐社会的背景下,中国共产党“立党为公、执政为民”的执政理念不断深入人心,如何提高外来人口对城市的认同感、归属感,实现外来人口与本地城市人口的整合,推行“一体化”管理已成为城市管理外来人口的主要方向。

——摘编自肖意贞《论我国城市外来人口管理理念的演变》

(1)根据材料一,概括明朝在疏解北京人口方面的措施的特点,并结合所学知识分析其影响。(6分)

(2)根据材料二,指出20世纪90年代前后我国城市外来人口管理理念的变化。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈历史上城市外来人口的管理实践带给我们的启示。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 “五族共和”口号是武昌起义爆发后由湖北军政府首先提出来的。他们曾议决有关事项共14款,其中前四款是:(一)以咨议局为军政府;(二)称中国为中华民国;(三)改政体为五族共和;(四)规定国旗为五色,以红黄蓝白黑代表汉满蒙回藏为一家。后经新闻媒体传播,“五族共和”一词在全国普遍流行并成为革命党人的政治口号。1912年2月,清政府在《清帝逊位诏书》中表示:“今全国人民心理,多倾向共和……总期人民安堵,海宇乂安。仍合满蒙汉回藏五族完全领土,为一大中华民国。”袁世凯就任民国大总统的第一年,也多次申明“五族共和”的主张。民国初年,孙中山多次在有关民族事务的讲演或文件中宣传五族共和、五族一家的理念,号召各族人民团结起来,共同建设新国家。但从1919年以后,孙中山公开批评五族共和,大力主张“应该把我们中国所有各民族融成一个‘中华民族’”。

——摘编自方素梅《辛亥革命与中国民族关系的新变化》

材料二 南京临时政府成立后,孙中山在执掌国家政权期间,基本上放弃了“驱除鞑虏”的话语,而在“五族共和”的话语背景下,表达了“中华一家”及“大一统”思想。在《中华民国临时大总统宣言书》中,他力倡“民族统一”,“国家之本,在于人民。合汉满蒙回藏诸地为一国,即合汉满蒙回藏诸族为一人,是曰民族之统一”,并倡言在共和体制下,各族人民享有同等的参政权,“今我共和成立,凡属蒙、藏、青海、回疆同胞,在昔之受压制于一部者,今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权”,“今者民国成立,政尚共和,合汉满蒙回藏而成一家,亦犹是一族”。这些思想及相关政策,“把帝国(清王朝)的复合性民族结构,或重新构成为‘中华民族’这一文化-国民共同体,并且把她与‘中国’这一政治单位安排得恰到好处”。

——摘编自田毅鹏《“内藩外夷”与“五族共和”》

(1)根据材料一、二,概括“五族共和”思想的内涵,并结合所学知识分析其提出的背景。(8分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,简要评析“五族共和”思想。(6分)

20.新中国成立以来,中国共产党提出了一系列对国家发展、社会进步发挥着重要作用的标语口号。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

阶段 标语口号

1949~1952年 “中国人民站起来了”“抗美援朝,保家卫国”“必须镇压反革命”“三反”“五反”等

1953~1956年 “总路线是照耀我们各项工作的灯塔”“三大改造”“走合作化道路”“和平共处五项原则”“百花齐放,百家争鸣”“长期共存、互相监督”“向科学进军”等

曲折建设阶段 “鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”等

“文化大革命”时期 “以阶级斗争为纲”“革命无罪,造反有理”“抓革命,促生产”“打倒四人帮”等

改革开放以来 “解放思想,实事求是,团结一致向前看”“和平统一,一国两制”“建设有中国特色的社会主义”“贫穷不是社会主义”“发展才是硬道理”“三个有利于”“发展社会主义市场经济”“中国梦”“将改革进行到底”“不忘初心,牢记使命”“继承和弘扬中华优秀传统文化”等

——摘编自钟帅《我国标语口号的时代变迁及其意识形态功能探析(1949-2019)》

根据上述材料,确定一个主题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

2024—2025学年度安徽省临泉田家炳实验中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:D

简析:展览呈现长江中下游地区古城方国的璀璨文明,体现出不同区域文明各有特色,反映了中华文明起源具有多元性,D选项正确。材料未涉及文明交融、兼容并包和传承的信息,A、B、C选项错误。

2.答案:B

简析:东汉时州牧在监察权基础上增加劾奏处分权,其职权扩大,不利于中央对地方的控制,B选项正确,C选项错误;材料仅体现州牧职权变化,不能表明地方行政监察体系日益完善,A选项错误;材料未提及皇帝直接管理地方事务,D选项错误。

3.答案:A

简析:材料中石崇和刁逵家族庄园规模大、产业丰富、奴婢众多,体现了世家庄园经济的发展,A选项正确;材料未涉及小农经济,B选项错误;仅一个江东的例子不能说明江东经济持续开发,C选项错误;材料未体现土地兼并,D选项错误。

4.答案:C

简析:孙思邈学医后著作被列为“方技”类,不入儒林,反映出当时医学和医生不受重视,执业环境有待改善,C选项正确,D选项错误;材料未体现医学发展受史学影响,A选项错误;材料也未提及社会对行医的要求,B选项错误。

5.答案:C

简析:辽圣宗让奴隶成为编民并从事农耕、缴纳赋税,这一举措使契丹接受了汉人的农耕生产方式,加快了本民族的封建化进程,C选项正确;材料未涉及世家大族,A选项错误;该举措主要影响的是民族发展,并非强化中央集权,B选项错误;材料未体现对边疆农牧经济的影响,D选项错误。

6.答案:D

简析:严复认为研究人心、政俗之变应重点研究宋朝,结合所学,宋朝“人心、政俗”方面影响后代最大的是程朱理学,所以材料实际上反映了程朱理学的强大影响力,D选项正确;A、B、C选项与材料主旨不符。

7.答案:A

简析:“以舟系人”的管理方式使国家对编户及疆域的控制向海洋延伸,增强了政府对海疆的管理,A选项正确;材料不能表明政府主权意识形成,B选项错误;这种管理方式不是强化对沿海渔民的控制,C选项错误;材料无法体现政府严守海禁政策,D选项错误。

8.答案:B

简析:清政府以官阶奖励组织幼童赴美留学,但除广东外其他省份学生热情不高,整体反映出当时中国社会封闭保守,B选项正确;材料不能体现社会阶层流动固化,A选项错误;留学生多来自广东不能说明其基础教育最好,C选项错误;当时国家对外政策并不开明,D选项错误。

9.答案:C

简析:张謇在企业发展时投资其他行业和兴办新式学堂,试图以企业发展影响和改造社会,体现了他强烈的社会责任意识,C选项正确;材料未体现民主共和理念,A选项错误;B、D选项与材料主旨不符。

10.答案:A

简析:《新青年》主张汉字横排却未能实现,因为印刷业不愿配合,这反映出当时文化革新缺乏坚实的基础,A选项正确;汉字横排不属于文化多元化,B选项错误;材料与民族资本主义发展无关,C选项错误;仅汉字横排主张未实现不能得出激进改革无法赢得认可的结论,D选项错误。

11.答案:D

简析:宣传画配合《中华苏维埃共和国婚姻条例》,宣扬妇女解放,反对封建婚姻家庭制度,体现了苏区政权积极推进根据地社会变革,D选项正确;材料反映的是土地革命时期,A、C选项时间不符;材料未体现妇女受西方思想影响,B选项错误。

12.答案:D

简析:抗战时期中国共产党加强与地方民主力量合作,安排人员到桂林从事抗日活动,这是贯彻执行全面抗战路线,依靠人民群众抗战的表现,D选项正确;A、B、C选项对材料主旨理解错误。

13.答案:A

简析:抗战胜利后国统区民族企业大量倒闭,进口贸易总值大于出口贸易总值,主要原因是国民政府坚持独裁统治,准备内战,A选项正确;当时抗战已胜利,B选项错误;恶性通胀政策是原因之一,但不是主要原因,C选项错误;经济统制政策主要在抗战期间,D选项错误。

14.答案:B

简析:新中国成立初期,周恩来为首的外交决策层提出和平共处五项原则,标志着我国外交政策的奠定和外交理论的重大突破,B选项正确;“一边倒”方针、“求同存异”方针不是外交理论探索成果,A、D选项错误;“一带一路”倡议时间不符,C选项错误。

15.答案:C

简析:1961年处于国民经济调整时期,天全县精简机构、下放人员支援农业,是党和中央政府对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针,调整国民经济比重的表现,C选项正确;A、B、D选项对材料理解错误。

16.答案:D

简析:财政收入增长的同时,在教育等民生领域开支加大,说明国家重视解决民生问题,D选项正确;材料未涉及教育公益性,A选项错误;加大教育投入不代表加强管理,B选项错误;材料未体现教育发展需要财政支持,C选项错误。

17.

(1)原因:谣谚能反映民众喜好和民心所向;统治者通过谣谚了解民情;察举制、征辟制选官制度的影响;儒学对政治影响力的增强。

(2)史料价值:谣谚能反映社会历史和民众心声。如汉代谣谚可研究地方政治;三国谣谚可研究吴国经济开发;北魏谣谚可研究黄河流域农业发展。谣谚是研究社会史的重要补充资料。

18.

(1)特点:以京畿卫所军士、商户和游民为主要对象;措施多样且政策灵活;寻求周边地区配合;鼓励返乡与边戍屯居相结合。

影响:缓解北京城人口压力,稳定社会秩序;促进北部边疆开发,稳固边防;为后世解决城市人口问题提供借鉴。

(2)变化:从限制、控制到包容、服务,再到整合、共享。

(3)启示:重视外来人口管理;管理政策应适应城市发展需要;包容的管理体现城市活力。

19.

(1)内涵:共和政体下国家统一、民族统一和民族平等。

背景:清政府民族压迫致民族矛盾尖锐;中国多民族的国情;边疆形势严峻,“排满”口号不适应现实;革命政权亟待巩固;西方民主启蒙思想影响,国人民族认同感增强。

(2)评析:“五族共和”思想体现了中国多民族国家的状况,表达了民族团结联合的愿望,在当时具有号召力,为改善民族关系提供土壤。虽将民族划分为五种不科学,但在当时背景下切合实际,有积极意义。

20.示例

主题:口号是党的方针政策的精练体现,推动了中国社会的进步。

阐述:1953年提出过渡时期总路线等口号,推动社会主义改造,建立社会主义经济制度。改革开放时期提出系列口号,推动改革取得突破,中国经济发展,加入世界贸易组织,经济总量上升。

总结:标语口号鼓舞人心、凝聚力量,推动中国经济发展与社会进步。

(75分钟 100分)

一、选择题:(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。)

1.2021年9月,“山高水阔 长流天际——长江流域青铜文明特展”在四川博物院举办,该展览的第二部分为“群雄竞华”,通过丰富多彩的展品呈现了长江中下游地区古城方国的璀璨文明。主办方这一部分的展览设置说明

A.农耕文明在交融中发展 B.兼容并包造就璀璨的文明

C.中华文化在传承中进步 D.中华文明起源具有多元性

2.据史载,“旧制,州牧奏二千石长吏不任位者,事皆先下三公,三公遣掾史案验,然后黜退。(光武)帝时用明察,不复委任三府,而权归刺举之吏”。这表明东汉时

A.地方行政监察体系日益完善 B.地方监察官的职权有所扩大

C.中央注重对地方官吏的监察 D.皇帝可以直接管理地方事务

3.下面为某同学收集的有关晋代历史的素材。其可用于说明,当时

素材 出处

西晋时期,石崇“有庐在河南金谷中,去城十里,有田十顷,羊二百口,鸡猪鹅鸭之属,莫不毕备” 石崇《金谷诗序》

东晋末年,勃海刁逵一家自其祖侨居京口(今江苏镇江),至逵兄弟子侄,“以货殖为务,有田万顷,奴婢数千人”“奴客纵横,固吝山泽” 《晋书·刁协传》

A.世家庄园经济的发展 B.小农经济发展衰微

C.江东经济的持续开发 D.土地兼并现象严重

4.孙思邈原以文名世,魏徵奉诏修史,恐有遗漏,屡次造访孙思邈;当时许多知名人士如卢照邻等,都曾向他问学。然其学医后,史书则把他的著作归列为“方技”类,而不入儒林。这一现象说明,当时

A.医学发展深受史学影响 B.社会对行医要求较高

C.医生执业环境有待改善 D.政府重视医学的发展

5.995年,辽圣宗诏令诸道民户,自穆宗以来“胁从”为奴隶者,“仍籍州县”。部分寨堡的民户,迁置州县垦殖。“又诏山前后未纳税户,并于密云、燕乐两县,占田置业”,缴纳赋税,这被称为“私田制”。辽圣宗此举

A.抑制了世家大族的发展 B.强化了中央集权制度

C.加快了本民族的封建化 D.活跃了边疆农牧经济

6.严复指出:若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什(同“十”)八九可断言也。这实际上反映了

A.科举制对宋朝政治的塑造 B.两宋文学艺术的世俗化

C.宋代世俗文化教育的成就 D.程朱理学的强大影响力

7.明初至清中叶,国家管理沿海渔民的方式由移植针对内地定居农民的户籍身份管理,转变为根据濒海人群生计特质,通过船只来掌控流动人口,即所谓的“以舟系人”。这种新的管理方式

A.增强了政府对海疆的管理 B.表明政府主权意识形成

C.强化了对沿海渔民的控制 D.说明政府严守海禁政策

8.1872~1875年,清政府通过官阶奖励组织了多批幼童赴美留学。下表列出了当时留学生来源省份的信息。这一情形出现的主要原因是

省份 广东 江苏 浙江 安徽 福建 山东 总计

人数 84 21 8 4 2 1 120

A.中国社会阶层流动固化 B.中国社会封闭而保守

C.广东基础教育发展最好 D.国家对外政策的开明

9.1912~1921年,张謇在大生企业获得空前发展的背景下,增加了在金融业、交通运输业及其他服务性行业方面的投资,并努力兴办新式学堂,尤其致力于师范教育。这使张謇实现了从传统士大夫到现代企业家的角色转换。这体现出张謇的优秀品质是

A.浓厚的民主共和理念 B.积极乐观的进取精神

C.强烈的社会责任意识 D.居安思危的忧患意识

10.尽管《新青年》同人基本上都赞成将汉字横排,但这一要求到1926年停刊时也未能实现。当时有人指出:《新青年》……上海印业、商务、中华不愿代印,其余民友各家尚属幼稚。对于《新青年》以好花头太多,略较费事,均表示不愿。这反映了当时

A.文化革新缺乏坚实的基础 B.印刷技术阻碍文化多元化

C.民族资本主义发展不充分 D.激进的改革无法赢得认可

11.下图是为配合《中华苏维埃共和国婚姻条例》的颁布而发行的宣传画。这表明当时

A.中国共产党积极构建革命统一战线

B.民国时期妇女受西方思想影响较大

C.国民革命引发了妇女解放的新浪潮

D.苏区政权积极推进根据地社会变革

12.1942年,周恩来指示:“在反对蒋介石法西斯统治的斗争中……希望西南地方的民主力量能同共产党密切联系,具体配合。”在周恩来的指导下,中共中央南方局通过前期争取白崇禧,后期争取李济深的举措,得以将一批共产党员、民主人士和文化人士安排到桂林地区从事抗日活动。上述举动表明中国共产党

A.加紧抗战领导权的争夺 B.坚持民主建国革命纲领

C.谋求维护国共合作关系 D.贯彻执行全面抗战路线

13.在抗战胜利后的一年内,重庆约80%的中小工厂倒闭了。1946年,上海原有制药厂200余家,到年底倒闭歇业的有120余家,其余各厂也只能勉强维持。抗战胜利后的三年间,国统区的进口贸易总值大于出口贸易总值,达11亿多美元。造成此现象的主要原因是

A.国民政府坚持独裁统治 B.日本侵华战争的破坏

C.国民党的恶性通胀政策 D.国统区经济统制的加强

14.在积极发展对外关系的实践活动中,以周恩来为首的中国外交决策层结合国际国内社会背景的深刻变化,在外交理论上进行了大胆探索。这一时期“探索”的杰出成果是

A.“一边倒”外交方针 B.和平共处五项原则

C.“一带一路”倡议 D.“求同存异”方针

15.1961年4月,四川雅安天全县全面施行精简机构,下放人员支援农业,从工业、交通、基本建设和其他方面压缩了3978人回乡。1961年7月25日前,全县自1958年1月以来来自农村的职工全部压缩回农村。这折射出党和中央政府致力于

A.巩固计划建设成果 B.强化农村基础建设

C.调整国民经济比重 D.摆脱苏联模式影响

16.2006年到2010年,全国财政收入从将近4万亿元增长到8万亿元。在财政“蛋糕”不断做大的同时,“蛋糕”分配结构也在明显调整。观察下图,其可用于说明

A.教育要求突出其公益性 B.政府加强对教育的管理

C.教育发展需要财政支持 D.国家重视解决民生问题

二、非选择题(本大题共4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料 西汉时期,不仅中央王朝重视各地谣谚的作用,为此还成立了专门的谣谚采集机构——乐府,那些代皇帝执守四方的地方大员也同样重视谣谚的作用。《汉书·赵尹韩张两王传》记载,当时的官员“人人问以谣俗,民所疾苦”。史载,东汉光武帝刘秀“建武、永平之间,吏事刻深,亟以谣言单辞,转易守长”。以下为两汉至南北朝时期的谣谚列举:

出处 歌谣、谚语 说明

《汉书·冯奉世传》 “大冯君,小冯君,兄弟继踵相因循,聪明贤知惠吏民,政如鲁、卫德化钧,周公、康叔犹二君” 将冯奉世的两个儿子比作周公和康叔

三国民间流传 “宁饮建业水,不食武昌鱼;宁还建业死,不止武昌居” 吴国的末代君主孙皓,将都城由建业迁于武昌。然武昌的一切供应都要靠长江下游的百姓溯江而上,远道运输

[北魏]《齐民要术》 “有闰之岁,节气近后,宜晚田。大率欲早,早田倍多于晚”“天雨新晴,北风寒切,是夜必霜” 强调了耕作知识和防旱保墒的重要性,论述了根据不同天时、地利而采取的不同耕作方法

——摘编自尉程炜《<古谣谚>研究》

(1)根据材料并结合所学知识,分析两汉统治者重视谣谚的原因。(6分)

(2)提取材料信息,说明谣谚对研究古代历史的史料价值。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 明代永乐至宣德年间(1403~1435年),北京城市人口激增。弘治年间(1488~1505年)开始外迁京城及京畿卫所军士,实行边戍屯居。在长城沿线设置九个军事重镇(亦称“九边”),后又在北京西北增设了昌平镇和真保镇,统领大批卫所的官兵保卫边防。这些官兵大多亦兵亦农,战时打仗,平时从事种植业和畜牧业生产。朝廷令顺天府会同五城兵马司整治关厢(即城门外大街及其附近地区,多为商贩和无业游民聚集地)内外,并令大兴、宛平二县配合,规定:没有“京籍”者,须搬至离京百里之地;房子可以拆走,但如有愿意空手出门者,可以领到一些补偿款;有“纳户执照”者(即工商执照),“营业者不得超过五人,超者裁之”;愿意返乡者,根据每户的人口数量及路程的远近,给予一定的盘缠(路费)和安置费;等等。经过多年的整治,到万历初期,各关厢内外居民大为减少。

——摘编自姜涛《明清如何疏解北京人口》

材料二 在计划经济体制的影响下,我国从20世纪50年代开始形成城乡二元的户籍制度和就业制度,这种相对封闭、城乡分割的户籍制度和就业制度,使得城市对外来人口缺乏服务意识和包容度。20世纪70年代末到90年代初,国家的户籍制度和就业制度虽然有所松动,但是城乡二元的制度并没有得到根本的解决。此后,随着我国经济步入快速发展的轨道,国家对流动人口管理的政策由“控制盲目流动”调整为“鼓励、引导和实行宏观调控下的有序流动”,户籍制度、就业制度、社会保障制度等方面都进行了有利于外来人口的改革。近年来,随着我国城市化进程的加快,外来人口在全面建设小康社会中的突出贡献越来越受到社会的认可。特别是在构建社会主义和谐社会的背景下,中国共产党“立党为公、执政为民”的执政理念不断深入人心,如何提高外来人口对城市的认同感、归属感,实现外来人口与本地城市人口的整合,推行“一体化”管理已成为城市管理外来人口的主要方向。

——摘编自肖意贞《论我国城市外来人口管理理念的演变》

(1)根据材料一,概括明朝在疏解北京人口方面的措施的特点,并结合所学知识分析其影响。(6分)

(2)根据材料二,指出20世纪90年代前后我国城市外来人口管理理念的变化。(4分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈历史上城市外来人口的管理实践带给我们的启示。(4分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一 “五族共和”口号是武昌起义爆发后由湖北军政府首先提出来的。他们曾议决有关事项共14款,其中前四款是:(一)以咨议局为军政府;(二)称中国为中华民国;(三)改政体为五族共和;(四)规定国旗为五色,以红黄蓝白黑代表汉满蒙回藏为一家。后经新闻媒体传播,“五族共和”一词在全国普遍流行并成为革命党人的政治口号。1912年2月,清政府在《清帝逊位诏书》中表示:“今全国人民心理,多倾向共和……总期人民安堵,海宇乂安。仍合满蒙汉回藏五族完全领土,为一大中华民国。”袁世凯就任民国大总统的第一年,也多次申明“五族共和”的主张。民国初年,孙中山多次在有关民族事务的讲演或文件中宣传五族共和、五族一家的理念,号召各族人民团结起来,共同建设新国家。但从1919年以后,孙中山公开批评五族共和,大力主张“应该把我们中国所有各民族融成一个‘中华民族’”。

——摘编自方素梅《辛亥革命与中国民族关系的新变化》

材料二 南京临时政府成立后,孙中山在执掌国家政权期间,基本上放弃了“驱除鞑虏”的话语,而在“五族共和”的话语背景下,表达了“中华一家”及“大一统”思想。在《中华民国临时大总统宣言书》中,他力倡“民族统一”,“国家之本,在于人民。合汉满蒙回藏诸地为一国,即合汉满蒙回藏诸族为一人,是曰民族之统一”,并倡言在共和体制下,各族人民享有同等的参政权,“今我共和成立,凡属蒙、藏、青海、回疆同胞,在昔之受压制于一部者,今皆得为国家主体,皆得为共和国之主人翁,即皆能取得国家参政权”,“今者民国成立,政尚共和,合汉满蒙回藏而成一家,亦犹是一族”。这些思想及相关政策,“把帝国(清王朝)的复合性民族结构,或重新构成为‘中华民族’这一文化-国民共同体,并且把她与‘中国’这一政治单位安排得恰到好处”。

——摘编自田毅鹏《“内藩外夷”与“五族共和”》

(1)根据材料一、二,概括“五族共和”思想的内涵,并结合所学知识分析其提出的背景。(8分)

(2)根据上述材料并结合所学知识,简要评析“五族共和”思想。(6分)

20.新中国成立以来,中国共产党提出了一系列对国家发展、社会进步发挥着重要作用的标语口号。阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

阶段 标语口号

1949~1952年 “中国人民站起来了”“抗美援朝,保家卫国”“必须镇压反革命”“三反”“五反”等

1953~1956年 “总路线是照耀我们各项工作的灯塔”“三大改造”“走合作化道路”“和平共处五项原则”“百花齐放,百家争鸣”“长期共存、互相监督”“向科学进军”等

曲折建设阶段 “鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”等

“文化大革命”时期 “以阶级斗争为纲”“革命无罪,造反有理”“抓革命,促生产”“打倒四人帮”等

改革开放以来 “解放思想,实事求是,团结一致向前看”“和平统一,一国两制”“建设有中国特色的社会主义”“贫穷不是社会主义”“发展才是硬道理”“三个有利于”“发展社会主义市场经济”“中国梦”“将改革进行到底”“不忘初心,牢记使命”“继承和弘扬中华优秀传统文化”等

——摘编自钟帅《我国标语口号的时代变迁及其意识形态功能探析(1949-2019)》

根据上述材料,确定一个主题,并结合所学知识进行简要阐述。(要求:主题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

2024—2025学年度安徽省临泉田家炳实验中学高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

1.答案:D

简析:展览呈现长江中下游地区古城方国的璀璨文明,体现出不同区域文明各有特色,反映了中华文明起源具有多元性,D选项正确。材料未涉及文明交融、兼容并包和传承的信息,A、B、C选项错误。

2.答案:B

简析:东汉时州牧在监察权基础上增加劾奏处分权,其职权扩大,不利于中央对地方的控制,B选项正确,C选项错误;材料仅体现州牧职权变化,不能表明地方行政监察体系日益完善,A选项错误;材料未提及皇帝直接管理地方事务,D选项错误。

3.答案:A

简析:材料中石崇和刁逵家族庄园规模大、产业丰富、奴婢众多,体现了世家庄园经济的发展,A选项正确;材料未涉及小农经济,B选项错误;仅一个江东的例子不能说明江东经济持续开发,C选项错误;材料未体现土地兼并,D选项错误。

4.答案:C

简析:孙思邈学医后著作被列为“方技”类,不入儒林,反映出当时医学和医生不受重视,执业环境有待改善,C选项正确,D选项错误;材料未体现医学发展受史学影响,A选项错误;材料也未提及社会对行医的要求,B选项错误。

5.答案:C

简析:辽圣宗让奴隶成为编民并从事农耕、缴纳赋税,这一举措使契丹接受了汉人的农耕生产方式,加快了本民族的封建化进程,C选项正确;材料未涉及世家大族,A选项错误;该举措主要影响的是民族发展,并非强化中央集权,B选项错误;材料未体现对边疆农牧经济的影响,D选项错误。

6.答案:D

简析:严复认为研究人心、政俗之变应重点研究宋朝,结合所学,宋朝“人心、政俗”方面影响后代最大的是程朱理学,所以材料实际上反映了程朱理学的强大影响力,D选项正确;A、B、C选项与材料主旨不符。

7.答案:A

简析:“以舟系人”的管理方式使国家对编户及疆域的控制向海洋延伸,增强了政府对海疆的管理,A选项正确;材料不能表明政府主权意识形成,B选项错误;这种管理方式不是强化对沿海渔民的控制,C选项错误;材料无法体现政府严守海禁政策,D选项错误。

8.答案:B

简析:清政府以官阶奖励组织幼童赴美留学,但除广东外其他省份学生热情不高,整体反映出当时中国社会封闭保守,B选项正确;材料不能体现社会阶层流动固化,A选项错误;留学生多来自广东不能说明其基础教育最好,C选项错误;当时国家对外政策并不开明,D选项错误。

9.答案:C

简析:张謇在企业发展时投资其他行业和兴办新式学堂,试图以企业发展影响和改造社会,体现了他强烈的社会责任意识,C选项正确;材料未体现民主共和理念,A选项错误;B、D选项与材料主旨不符。

10.答案:A

简析:《新青年》主张汉字横排却未能实现,因为印刷业不愿配合,这反映出当时文化革新缺乏坚实的基础,A选项正确;汉字横排不属于文化多元化,B选项错误;材料与民族资本主义发展无关,C选项错误;仅汉字横排主张未实现不能得出激进改革无法赢得认可的结论,D选项错误。

11.答案:D

简析:宣传画配合《中华苏维埃共和国婚姻条例》,宣扬妇女解放,反对封建婚姻家庭制度,体现了苏区政权积极推进根据地社会变革,D选项正确;材料反映的是土地革命时期,A、C选项时间不符;材料未体现妇女受西方思想影响,B选项错误。

12.答案:D

简析:抗战时期中国共产党加强与地方民主力量合作,安排人员到桂林从事抗日活动,这是贯彻执行全面抗战路线,依靠人民群众抗战的表现,D选项正确;A、B、C选项对材料主旨理解错误。

13.答案:A

简析:抗战胜利后国统区民族企业大量倒闭,进口贸易总值大于出口贸易总值,主要原因是国民政府坚持独裁统治,准备内战,A选项正确;当时抗战已胜利,B选项错误;恶性通胀政策是原因之一,但不是主要原因,C选项错误;经济统制政策主要在抗战期间,D选项错误。

14.答案:B

简析:新中国成立初期,周恩来为首的外交决策层提出和平共处五项原则,标志着我国外交政策的奠定和外交理论的重大突破,B选项正确;“一边倒”方针、“求同存异”方针不是外交理论探索成果,A、D选项错误;“一带一路”倡议时间不符,C选项错误。

15.答案:C

简析:1961年处于国民经济调整时期,天全县精简机构、下放人员支援农业,是党和中央政府对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”方针,调整国民经济比重的表现,C选项正确;A、B、D选项对材料理解错误。

16.答案:D

简析:财政收入增长的同时,在教育等民生领域开支加大,说明国家重视解决民生问题,D选项正确;材料未涉及教育公益性,A选项错误;加大教育投入不代表加强管理,B选项错误;材料未体现教育发展需要财政支持,C选项错误。

17.

(1)原因:谣谚能反映民众喜好和民心所向;统治者通过谣谚了解民情;察举制、征辟制选官制度的影响;儒学对政治影响力的增强。

(2)史料价值:谣谚能反映社会历史和民众心声。如汉代谣谚可研究地方政治;三国谣谚可研究吴国经济开发;北魏谣谚可研究黄河流域农业发展。谣谚是研究社会史的重要补充资料。

18.

(1)特点:以京畿卫所军士、商户和游民为主要对象;措施多样且政策灵活;寻求周边地区配合;鼓励返乡与边戍屯居相结合。

影响:缓解北京城人口压力,稳定社会秩序;促进北部边疆开发,稳固边防;为后世解决城市人口问题提供借鉴。

(2)变化:从限制、控制到包容、服务,再到整合、共享。

(3)启示:重视外来人口管理;管理政策应适应城市发展需要;包容的管理体现城市活力。

19.

(1)内涵:共和政体下国家统一、民族统一和民族平等。

背景:清政府民族压迫致民族矛盾尖锐;中国多民族的国情;边疆形势严峻,“排满”口号不适应现实;革命政权亟待巩固;西方民主启蒙思想影响,国人民族认同感增强。

(2)评析:“五族共和”思想体现了中国多民族国家的状况,表达了民族团结联合的愿望,在当时具有号召力,为改善民族关系提供土壤。虽将民族划分为五种不科学,但在当时背景下切合实际,有积极意义。

20.示例

主题:口号是党的方针政策的精练体现,推动了中国社会的进步。

阐述:1953年提出过渡时期总路线等口号,推动社会主义改造,建立社会主义经济制度。改革开放时期提出系列口号,推动改革取得突破,中国经济发展,加入世界贸易组织,经济总量上升。

总结:标语口号鼓舞人心、凝聚力量,推动中国经济发展与社会进步。

同课章节目录