第6课 戊戌变法 教学设计

图片预览

文档简介

《戊戌变法》教学设计

学情分析

本课的授课对象是初二年级学生,经过初中一年的学习,已经具备一定的阅读和分析历史材料的能力,对成成变法有一些浅显的认知。但在思维能力上,理解戊戌变法失败的原因和戊戌变法的影响有一定困难。基于以上学情,在课程的重点内容上,我尽量减少理论性的陈述,辅之以视频、图片和生动的材料,创设情境,营造氛围,引导学生由浅入深探究问题,感悟历史,从而攻克知识难点,提高学生认知水平。

教学目标

1.通过本课的学习,学生能够了解公车上书、维新运动的展开等基本史实、初步认识百日维新的内容和变法失败的原因及意义等。

2.利用历史图片和史料,引导学生在自主阅读的基础上感知历史,分析史料得出结论,归纳出百日维新的主要内容,分析得出变法失败的原因、意义和教训;通过讨论“戊戌变法失败的原因”培养学生利用历史知识综合分析问题的能力。

3.通过学习维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生的爱国热情、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重难点及教学方法

教学重点:公车上书、戊戌变法的内容及影响

教学难点:戊戌变法的历史意义和失败的原因

教学方法:设问引导法、史料分析法、讲授法

教学过程

(一)新课导入

【教师活动】展示:吴玉章对《马关条约》签订后的回忆。“我还记得战败的消息传到我的家乡时,我和哥哥痛哭不止。这真是前所未有的亡国条约!……从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,……这是多么大的耻辱啊!”

提问:根据材料并结合所学知识判断吴玉章提到的“战争”和“条约”分别指什么?

【学生活动】阅读材料,思考问题,结合所学材料和所学知识判定:“战争”为中日甲午战争;“条约”为《马关条约》。

【设计意图】问题导入,温故知新,使学生迅速进入状态,切身感受民族危机的沉重,引发学习兴趣。

【过渡】甲午中日战争中,中国人被一向不齿的日本打败,感到莫大耻辱,国家衰亡的危机感上升,救亡图存的决心更加强烈。中国人意识到,单纯技术上的革新已经无法拯救中国,着手展开制度层面上的革新。最具代表性的尝试就是“戊戌变法”,也就是我们今天要学习的内容。

(二)新课讲授

环节一:揭开序幕:康有为与公车上书

【教师活动】解释“公车”的含义:汉朝时,很多地方用公家的车马,递送应征入京的士人,后来,人们就用“公车”作为举人入京应试的代称。由于此次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上称为“公车上书”。

展示视频:中国通史系列视频中公车上书内容

【学生活动】学生根据所展示视频并结合课本知识,完成知识梳理,回答出公车上书的时间、背景、领导人等内容。

【设计意图】插入相关视频,激起学生的学习兴趣;让学生自行梳理知识点,培养学生的自学能力。

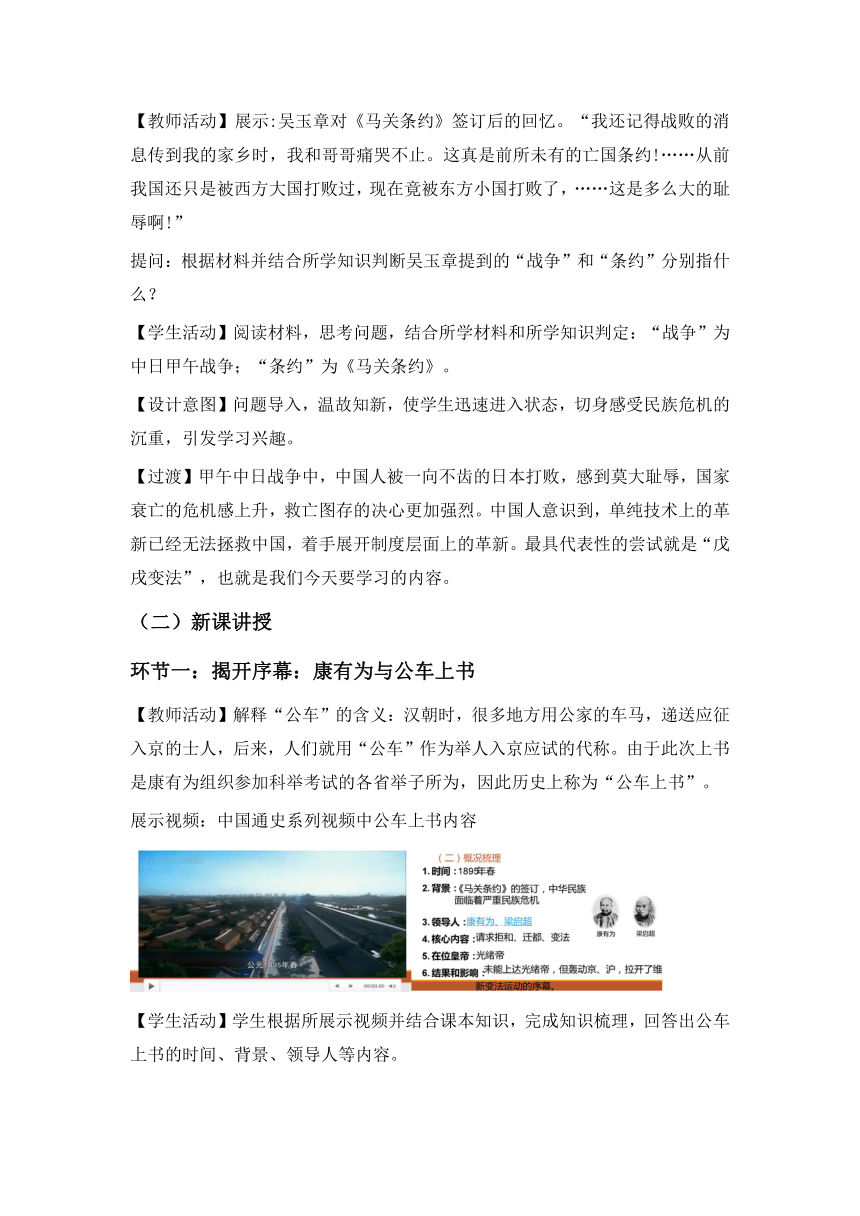

【教师活动】阅读教材“人物扫描”板块,了解归纳康有为、梁启超的生平要点。

【学生活动】阅读完课本后总结康有为、梁启超的生平要点,并积极回答。(预设:康有为去过香港、创办了万木草堂,梁启超是康有为的学生……)

【教师活动】表扬学生的积极发言和归纳能力。

【设计意图】让学生更加了解历史人物。

【过渡】:

公车上书虽然失败,但是维新派人士并没有放弃,康梁等维新人士在全国各地设立学堂、组织学会,创办报刊。

环节二:继续发展:组织学会,创办报刊

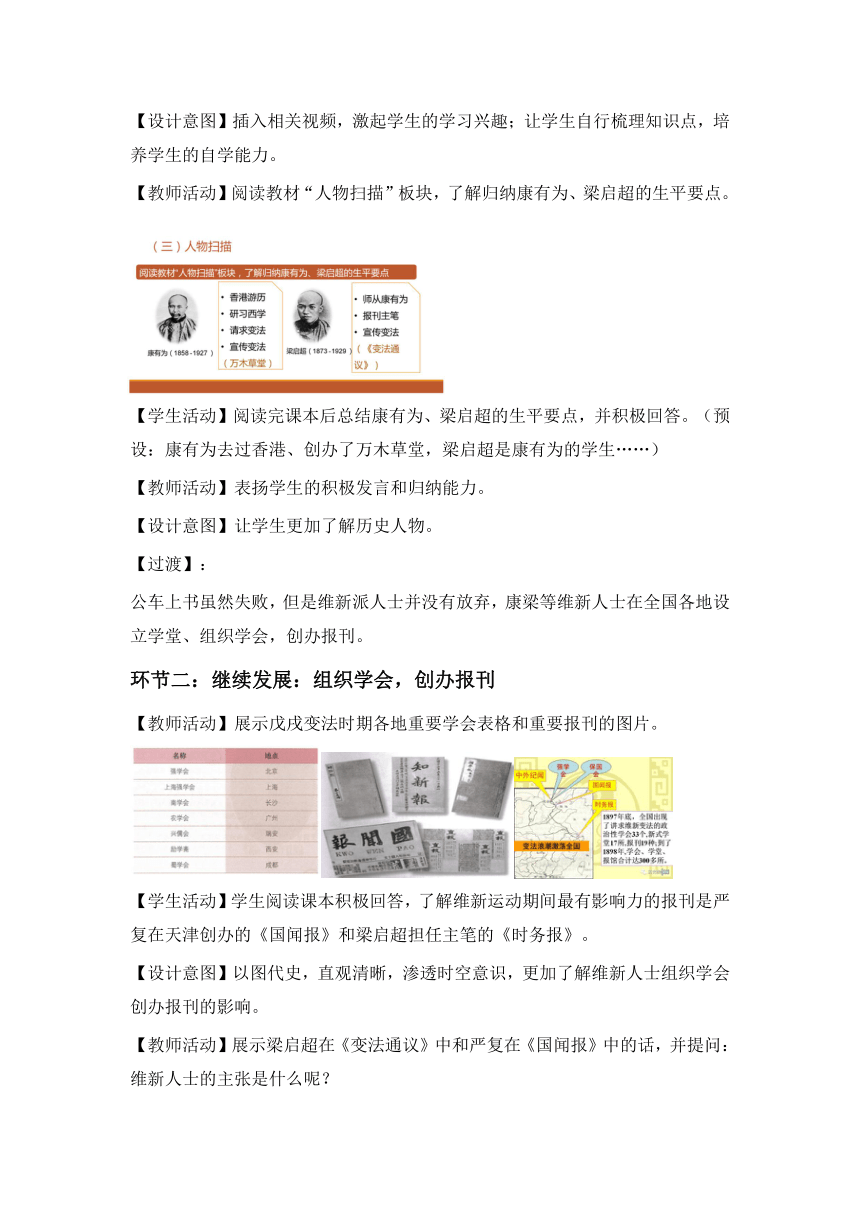

【教师活动】展示戊戌变法时期各地重要学会表格和重要报刊的图片。

【学生活动】学生阅读课本积极回答,了解维新运动期间最有影响力的报刊是严复在天津创办的《国闻报》和梁启超担任主笔的《时务报》。

【设计意图】以图代史,直观清晰,渗透时空意识,更加了解维新人士组织学会创办报刊的影响。

【教师活动】展示梁启超在《变法通议》中和严复在《国闻报》中的话,并提问:维新人士的主张是什么呢?

【学生活动】阅读材料,逐层剖析问题,认识到维新派的目的在于变法图强。

【设计意图】通过梁启超、严复两个核心人物的观点,引导学生认识到维新派主要“新”在变革中国社会的政治制度上,通过改良,建立君主立宪制的政体。(简单解释君主立宪制)

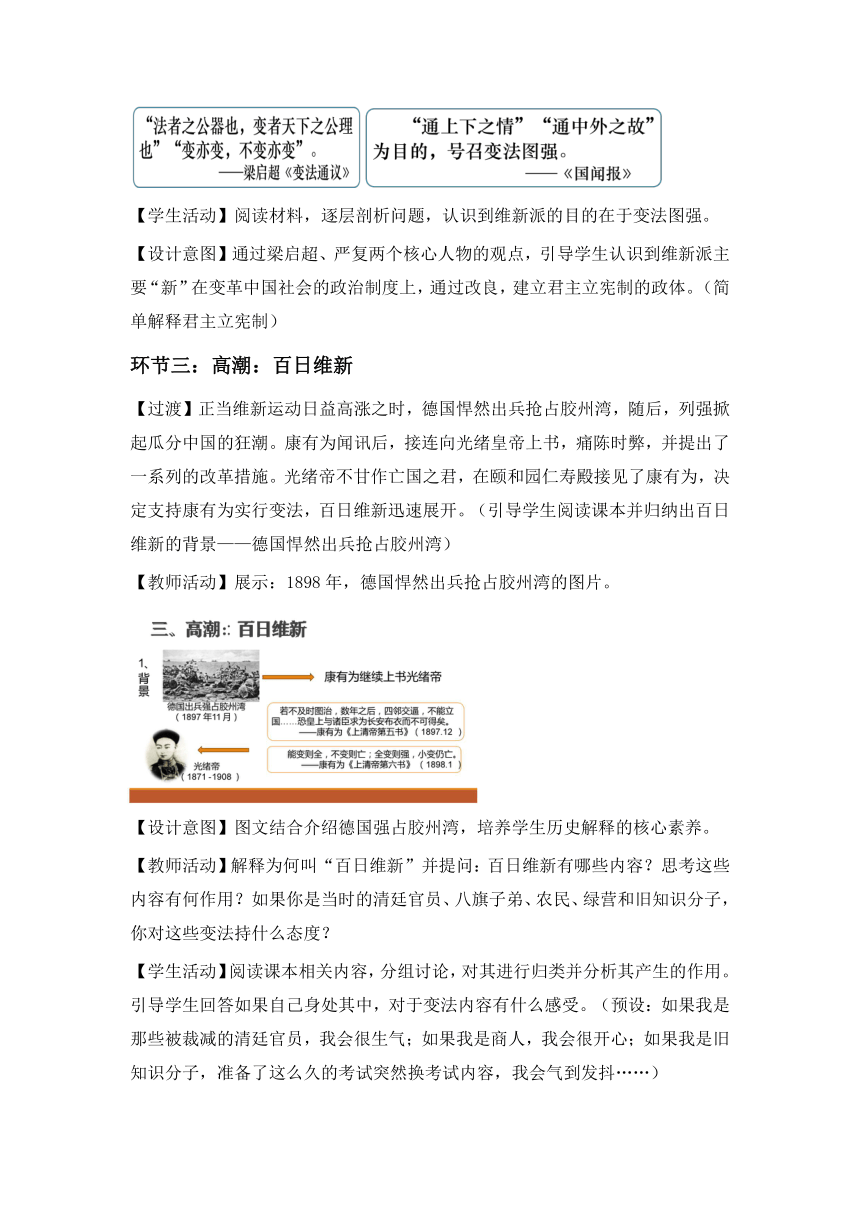

环节三:高潮:百日维新

【过渡】正当维新运动日益高涨之时,德国悍然出兵抢占胶州湾,随后,列强掀起瓜分中国的狂潮。康有为闻讯后,接连向光绪皇帝上书,痛陈时弊,并提出了一系列的改革措施。光绪帝不甘作亡国之君,在颐和园仁寿殿接见了康有为,决定支持康有为实行变法,百日维新迅速展开。(引导学生阅读课本并归纳出百日维新的背景——德国悍然出兵抢占胶州湾)

【教师活动】展示:1898年,德国悍然出兵抢占胶州湾的图片。

【设计意图】图文结合介绍德国强占胶州湾,培养学生历史解释的核心素养。

【教师活动】解释为何叫“百日维新”并提问:百日维新有哪些内容?思考这些内容有何作用?如果你是当时的清廷官员、八旗子弟、农民、绿营和旧知识分子,你对这些变法持什么态度?

【学生活动】阅读课本相关内容,分组讨论,对其进行归类并分析其产生的作用。引导学生回答如果自己身处其中,对于变法内容有什么感受。(预设:如果我是那些被裁减的清廷官员,我会很生气;如果我是商人,我会很开心;如果我是旧知识分子,准备了这么久的考试突然换考试内容,我会气到发抖……)

【师生共同总结】

【设计意图】引导学生主动探究历史问题,理解百日维新“新”在何处。提高学生对课堂的参与和探究问题的积极性,“身临其境”体会各个阶层对于变法的态度。

【教师活动】展示材料:初十日寄各省添设海军军费;十一日明发各省一律设立学堂;十五日明发各省农政、工艺并设商务局;十七日寄刘坤一、张之洞,拟定商务办法;十八日寄刘坤一、陈宝箴,浙湘省建枪弹厂斟酌筹办……

【设计意图】摘取百日维新过程中的一个片段,引导学生初步感受变法措施的急促以及下达政令的密度。为之后理解戊戌变法的失败原因进行铺垫。

【过渡】:变法的内容虽然有很多积极作用,但是也触碰了到了顽固派的利益,他们不断向慈禧太后进言,“变法保中国,不保大清”,1898年9月21日,慈禧太后等人发动戊戌政变,囚禁光绪帝,废新法,同时大肆搜捕维新人士。戊戌变法宣告失败。康有为、梁启超先后逃亡日本,六君子喋血菜市口。新政除京师大学堂外全部废除。

环节四:结局:变法失败

【教师活动】展示谭嗣同图片并补充谭嗣同的生平背景,提问:以谭嗣同为首的戊戌六君子有着怎样的精神品质?

【学生活动】感知谭嗣同以及六君子英勇无畏的精神。

【设计意图】展示谭嗣同诗句,进而分析谭嗣同等维新人士的品质,学习忧国忧民、敢为天下先的爱国精神和创新精神,通过感悟英雄精神,培养学生家国情怀、历史解释的历史核心素养。

【教师活动】展示材料,根据材料并结合课本思考戊戌变法失败的原因是什么?(教师积极引导)

【学生活动】阅读材料并分析,踊跃回答。(预设:很多人持观望态度;维新派势力小;未获得群众支持……)

【设计意图】学生通过史料分析讨论归纳戊戌变法失败的原因是①慈禧太后为首的顽固派势力强大,光绪帝没有实权②操之过急、违背规律、脱离现实③缺乏群众基础④根本原因:资本主义经济发展不充分,进而得出教训:资本主义的改良主义道路在中国行不通!通过史料研读,培养学生分析归纳、历史解释的历史核心素养。

【教师活动】展示材料并提问,戊戌变法的意义

【学生活动】阅读材料并结合课本分析其意义。

【师生共同总结】戊戌变法是一场爱国救亡的政治运动;在思想文化方面产生了深远而持久的影响,起到了思想启蒙的作用。

【设计意图】学生史料分析讨论归纳戊戌变法的影响,知道戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,培养学生分析归纳、历史解释的历史核心素养。

(三)课堂小结

与学生共同回顾本课所学知识,并指出:戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神。

六、板书设计

七、课后作业

1、设计本课思维导图,班内进行比赛;

2、在本课所学历史人物中任选一人,以“某某某,我想对你说”为题,穿越时空,与历史人物展开对话,谈谈自己对这次变法的体会和认识,下节课课前展示。

八、教学反思

本节课比较好地方:

在课堂中,以问题引领的方式去突出本节课《课标》重点化解难点,基本上能够实现教学目标。通过丰富、直观、有趣的文史材料让学生感觉本课的学习目标非常简单,通过小组讨论形式增强学生学习自主性。培养学生的史学能力,做到“论从史出,史由证来”,做到让历史说话,用事实发言。注意引导学生发言和思考,环环相扣,让学生拓展思维,训练思维,培养学生的历史理解力。当堂测验的内容和课上所讲内容衔接,题目也较为基础,能够获得较好的学习反馈

本节课需要提升的地方如下:

在问题引领中设计有些生硬,可以设计的更加活泼有趣;过渡衔接生硬,不够自然;活动指令性不太明确;可在介绍背景、过程、影响,可以多添加一些史料;课堂测验中可以增加史料分析题。

学情分析

本课的授课对象是初二年级学生,经过初中一年的学习,已经具备一定的阅读和分析历史材料的能力,对成成变法有一些浅显的认知。但在思维能力上,理解戊戌变法失败的原因和戊戌变法的影响有一定困难。基于以上学情,在课程的重点内容上,我尽量减少理论性的陈述,辅之以视频、图片和生动的材料,创设情境,营造氛围,引导学生由浅入深探究问题,感悟历史,从而攻克知识难点,提高学生认知水平。

教学目标

1.通过本课的学习,学生能够了解公车上书、维新运动的展开等基本史实、初步认识百日维新的内容和变法失败的原因及意义等。

2.利用历史图片和史料,引导学生在自主阅读的基础上感知历史,分析史料得出结论,归纳出百日维新的主要内容,分析得出变法失败的原因、意义和教训;通过讨论“戊戌变法失败的原因”培养学生利用历史知识综合分析问题的能力。

3.通过学习维新人士的进步立场和为变法图强勇于牺牲的事迹,激发学生的爱国热情、振兴中华的高尚情操和历史责任感,树立以天下为己任的正确人生观和价值观。

教学重难点及教学方法

教学重点:公车上书、戊戌变法的内容及影响

教学难点:戊戌变法的历史意义和失败的原因

教学方法:设问引导法、史料分析法、讲授法

教学过程

(一)新课导入

【教师活动】展示:吴玉章对《马关条约》签订后的回忆。“我还记得战败的消息传到我的家乡时,我和哥哥痛哭不止。这真是前所未有的亡国条约!……从前我国还只是被西方大国打败过,现在竟被东方小国打败了,……这是多么大的耻辱啊!”

提问:根据材料并结合所学知识判断吴玉章提到的“战争”和“条约”分别指什么?

【学生活动】阅读材料,思考问题,结合所学材料和所学知识判定:“战争”为中日甲午战争;“条约”为《马关条约》。

【设计意图】问题导入,温故知新,使学生迅速进入状态,切身感受民族危机的沉重,引发学习兴趣。

【过渡】甲午中日战争中,中国人被一向不齿的日本打败,感到莫大耻辱,国家衰亡的危机感上升,救亡图存的决心更加强烈。中国人意识到,单纯技术上的革新已经无法拯救中国,着手展开制度层面上的革新。最具代表性的尝试就是“戊戌变法”,也就是我们今天要学习的内容。

(二)新课讲授

环节一:揭开序幕:康有为与公车上书

【教师活动】解释“公车”的含义:汉朝时,很多地方用公家的车马,递送应征入京的士人,后来,人们就用“公车”作为举人入京应试的代称。由于此次上书是康有为组织参加科举考试的各省举子所为,因此历史上称为“公车上书”。

展示视频:中国通史系列视频中公车上书内容

【学生活动】学生根据所展示视频并结合课本知识,完成知识梳理,回答出公车上书的时间、背景、领导人等内容。

【设计意图】插入相关视频,激起学生的学习兴趣;让学生自行梳理知识点,培养学生的自学能力。

【教师活动】阅读教材“人物扫描”板块,了解归纳康有为、梁启超的生平要点。

【学生活动】阅读完课本后总结康有为、梁启超的生平要点,并积极回答。(预设:康有为去过香港、创办了万木草堂,梁启超是康有为的学生……)

【教师活动】表扬学生的积极发言和归纳能力。

【设计意图】让学生更加了解历史人物。

【过渡】:

公车上书虽然失败,但是维新派人士并没有放弃,康梁等维新人士在全国各地设立学堂、组织学会,创办报刊。

环节二:继续发展:组织学会,创办报刊

【教师活动】展示戊戌变法时期各地重要学会表格和重要报刊的图片。

【学生活动】学生阅读课本积极回答,了解维新运动期间最有影响力的报刊是严复在天津创办的《国闻报》和梁启超担任主笔的《时务报》。

【设计意图】以图代史,直观清晰,渗透时空意识,更加了解维新人士组织学会创办报刊的影响。

【教师活动】展示梁启超在《变法通议》中和严复在《国闻报》中的话,并提问:维新人士的主张是什么呢?

【学生活动】阅读材料,逐层剖析问题,认识到维新派的目的在于变法图强。

【设计意图】通过梁启超、严复两个核心人物的观点,引导学生认识到维新派主要“新”在变革中国社会的政治制度上,通过改良,建立君主立宪制的政体。(简单解释君主立宪制)

环节三:高潮:百日维新

【过渡】正当维新运动日益高涨之时,德国悍然出兵抢占胶州湾,随后,列强掀起瓜分中国的狂潮。康有为闻讯后,接连向光绪皇帝上书,痛陈时弊,并提出了一系列的改革措施。光绪帝不甘作亡国之君,在颐和园仁寿殿接见了康有为,决定支持康有为实行变法,百日维新迅速展开。(引导学生阅读课本并归纳出百日维新的背景——德国悍然出兵抢占胶州湾)

【教师活动】展示:1898年,德国悍然出兵抢占胶州湾的图片。

【设计意图】图文结合介绍德国强占胶州湾,培养学生历史解释的核心素养。

【教师活动】解释为何叫“百日维新”并提问:百日维新有哪些内容?思考这些内容有何作用?如果你是当时的清廷官员、八旗子弟、农民、绿营和旧知识分子,你对这些变法持什么态度?

【学生活动】阅读课本相关内容,分组讨论,对其进行归类并分析其产生的作用。引导学生回答如果自己身处其中,对于变法内容有什么感受。(预设:如果我是那些被裁减的清廷官员,我会很生气;如果我是商人,我会很开心;如果我是旧知识分子,准备了这么久的考试突然换考试内容,我会气到发抖……)

【师生共同总结】

【设计意图】引导学生主动探究历史问题,理解百日维新“新”在何处。提高学生对课堂的参与和探究问题的积极性,“身临其境”体会各个阶层对于变法的态度。

【教师活动】展示材料:初十日寄各省添设海军军费;十一日明发各省一律设立学堂;十五日明发各省农政、工艺并设商务局;十七日寄刘坤一、张之洞,拟定商务办法;十八日寄刘坤一、陈宝箴,浙湘省建枪弹厂斟酌筹办……

【设计意图】摘取百日维新过程中的一个片段,引导学生初步感受变法措施的急促以及下达政令的密度。为之后理解戊戌变法的失败原因进行铺垫。

【过渡】:变法的内容虽然有很多积极作用,但是也触碰了到了顽固派的利益,他们不断向慈禧太后进言,“变法保中国,不保大清”,1898年9月21日,慈禧太后等人发动戊戌政变,囚禁光绪帝,废新法,同时大肆搜捕维新人士。戊戌变法宣告失败。康有为、梁启超先后逃亡日本,六君子喋血菜市口。新政除京师大学堂外全部废除。

环节四:结局:变法失败

【教师活动】展示谭嗣同图片并补充谭嗣同的生平背景,提问:以谭嗣同为首的戊戌六君子有着怎样的精神品质?

【学生活动】感知谭嗣同以及六君子英勇无畏的精神。

【设计意图】展示谭嗣同诗句,进而分析谭嗣同等维新人士的品质,学习忧国忧民、敢为天下先的爱国精神和创新精神,通过感悟英雄精神,培养学生家国情怀、历史解释的历史核心素养。

【教师活动】展示材料,根据材料并结合课本思考戊戌变法失败的原因是什么?(教师积极引导)

【学生活动】阅读材料并分析,踊跃回答。(预设:很多人持观望态度;维新派势力小;未获得群众支持……)

【设计意图】学生通过史料分析讨论归纳戊戌变法失败的原因是①慈禧太后为首的顽固派势力强大,光绪帝没有实权②操之过急、违背规律、脱离现实③缺乏群众基础④根本原因:资本主义经济发展不充分,进而得出教训:资本主义的改良主义道路在中国行不通!通过史料研读,培养学生分析归纳、历史解释的历史核心素养。

【教师活动】展示材料并提问,戊戌变法的意义

【学生活动】阅读材料并结合课本分析其意义。

【师生共同总结】戊戌变法是一场爱国救亡的政治运动;在思想文化方面产生了深远而持久的影响,起到了思想启蒙的作用。

【设计意图】学生史料分析讨论归纳戊戌变法的影响,知道戊戌变法是一场救亡图存的爱国运动,在思想文化方面产生了广泛而持久的影响,培养学生分析归纳、历史解释的历史核心素养。

(三)课堂小结

与学生共同回顾本课所学知识,并指出:戊戌变法的失败,使中国丧失了一次摆脱民族危机,走向富强的机会。但是维新志士们满怀爱国热情,为变法奔走呼号,殚精竭虑,他们的行动符合历史潮流,是爱国的、进步的,显示了中华民族不屈不挠的抗争精神。

六、板书设计

七、课后作业

1、设计本课思维导图,班内进行比赛;

2、在本课所学历史人物中任选一人,以“某某某,我想对你说”为题,穿越时空,与历史人物展开对话,谈谈自己对这次变法的体会和认识,下节课课前展示。

八、教学反思

本节课比较好地方:

在课堂中,以问题引领的方式去突出本节课《课标》重点化解难点,基本上能够实现教学目标。通过丰富、直观、有趣的文史材料让学生感觉本课的学习目标非常简单,通过小组讨论形式增强学生学习自主性。培养学生的史学能力,做到“论从史出,史由证来”,做到让历史说话,用事实发言。注意引导学生发言和思考,环环相扣,让学生拓展思维,训练思维,培养学生的历史理解力。当堂测验的内容和课上所讲内容衔接,题目也较为基础,能够获得较好的学习反馈

本节课需要提升的地方如下:

在问题引领中设计有些生硬,可以设计的更加活泼有趣;过渡衔接生硬,不够自然;活动指令性不太明确;可在介绍背景、过程、影响,可以多添加一些史料;课堂测验中可以增加史料分析题。

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹