《劝学》《师说》联读课件(共60张PPT)

文档属性

| 名称 | 《劝学》《师说》联读课件(共60张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 829.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 16:37:20 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

学

劝

培根说过,知识就是力量;高尔基也有“书籍是人类进步的阶梯”的

名言。那么,获取知识的途径是什么 答案只有一个,就是学习,不停 地学习!关于这一点,两千多年前集儒家之大成的荀子所作的《劝 学》,就对此做了精辟论述和循循善诱的解释。学习这篇文章, 一

要积累文中出现的文言知识,二要了解学习的重要性和应有的正确 态度和方法。

《劝学》是荀子的代表作之 一 。荀子和孟子

同属于儒家,但在人性问题上,荀子与孟子的认

识恰好相反,孟子认为“人之初,性本善”,人要保

持自己的善性;荀子认为人性本恶,人要通过后

天的学习、反省才能够弃恶扬善。荀子还认为人认识客观事物,首 先要通过感觉器官和外界事物接触,强调“行”对于“知”的必要性和 后天学习的重要性,他主张“明礼义而化之”。因此他十分重视教育 的作用,强调教育的重要性。《劝学》是《荀子》的首篇,是荀子 五十岁游齐,为稷下学宫祭酒(学宫的最高长官)时,针对来自全国各 地的学生写下的鼓励学习的箴言。文章分别从学习的重要性、学 习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关 学习的问题。

新课助读

自主梳理

★荀子(约前313—前238),名况,时人尊称为荀卿,汉代避汉宣帝讳,

改称孙卿。战国时期赵国人,著名思想家、教育家,儒家学派代表

人物。荀子一生“序列著数万言”,《荀子》 一书大部分章节出自荀 子之手, 一小部分出自其弟子之手,现存32篇。

新课助读

自主梳理

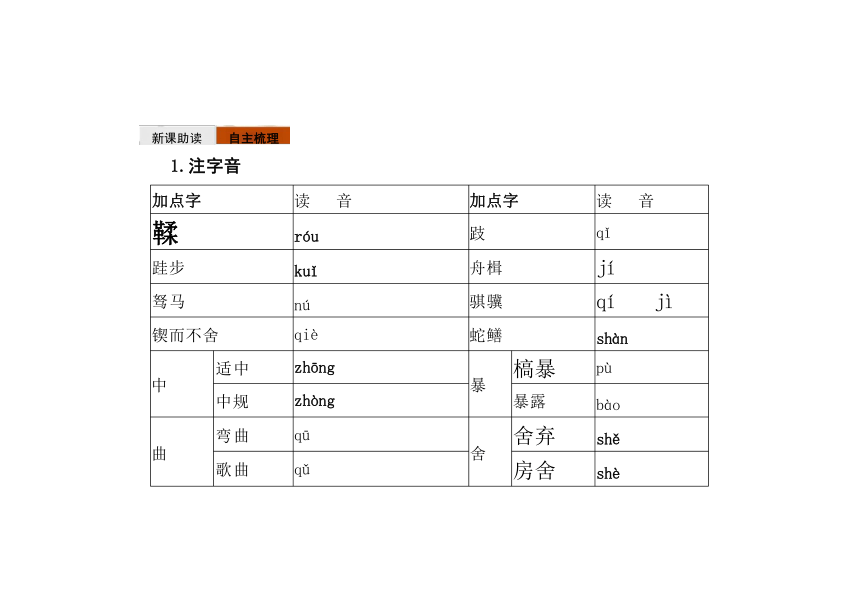

加点字 读 音 加点字

读 音

鞣 róu 跂

qǐ

跬步 kuǐ 舟楫

jí

驽马 nú 骐骥

qí jì

锲而不舍 qiè 蛇鳝

shàn

中 适中 zhōng 暴 槁暴

pù

中规 zhòng 暴露

bào

曲 弯曲 qū 舍 舍弃

shě

歌曲 qǔ 房舍

shè

新课助读 自主梳理

1.注字音

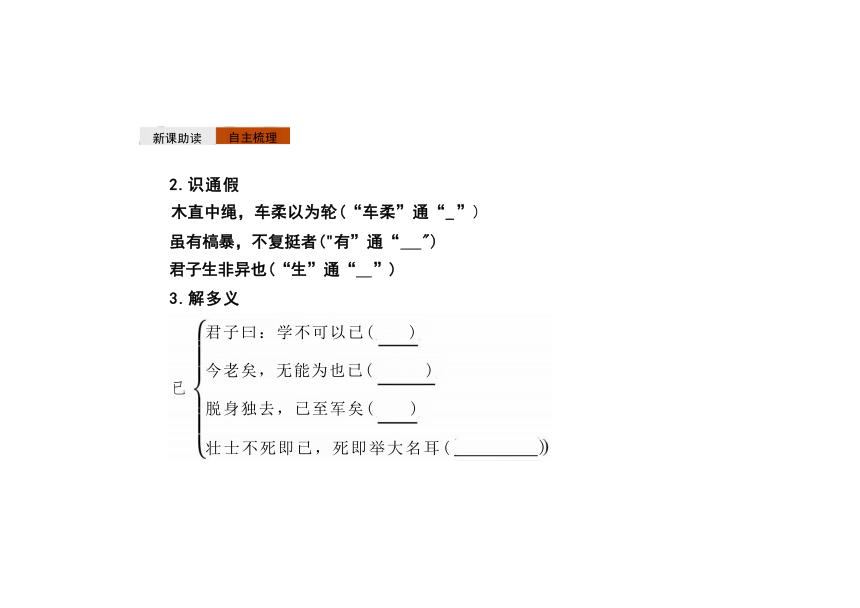

2.识通假

木直中绳,车柔以为轮(“车柔”通“_ ”)

虽有槁暴,不复挺者("有”通“ ") 君子生非异也(“生”通“ ”)

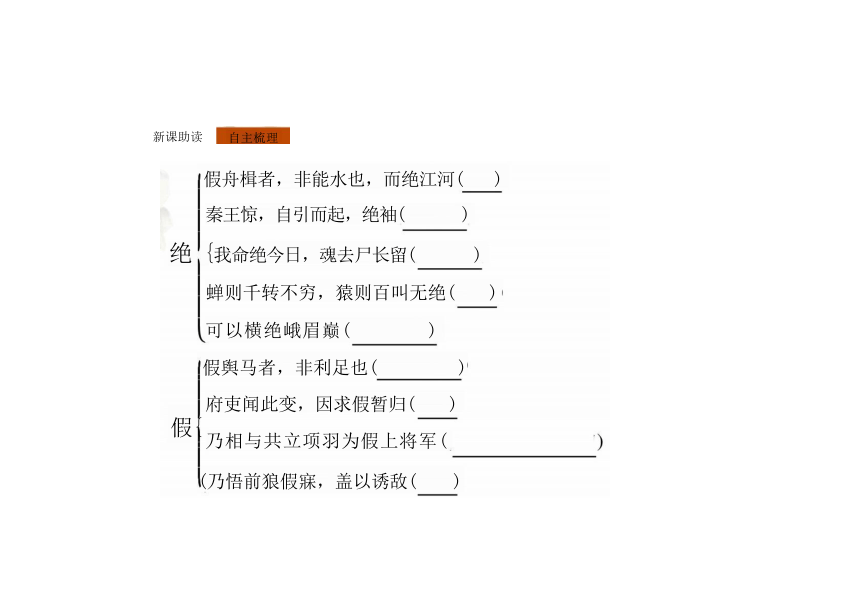

3.解多义

君子曰:学不可以已( )

今老矣,无能为也已( )

脱身独去,已至军矣( )

壮士不死即已,死即举大名耳( )

新课助读 自主梳理

已

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝( )

可以横绝峨眉巅( )

假舆马者,非利足也( ) 府吏闻此变,因求假暂归( ) 乃相与共立项羽为假上将军(

假舟楫者,非能水也,而绝江河( )

秦王惊,自引而起,绝袖( ) 绝 {我命绝今日,魂去尸长留( )

(乃悟前狼假寐,盖以诱敌( )

自主梳理

假{

新课助读

积土成山,风雨兴焉()

犹不能不以之兴怀( ) 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身(

怀王怒,大兴师伐秦( )

知明而行无过矣(

而<吾尝终日而思矣(

假舆马者,非利足也,而致千里(

自主梳理

新课助读

兴

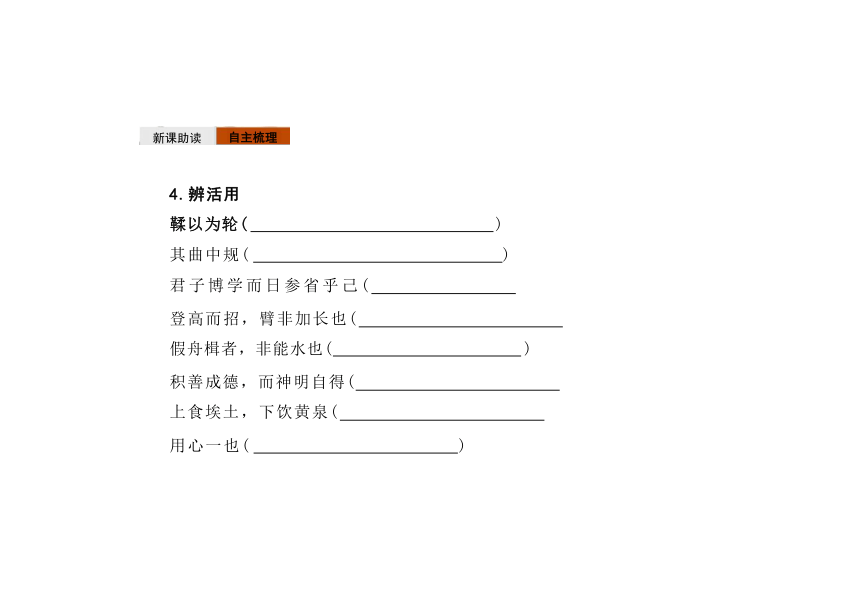

4.辨活用

鞣以为轮( ) 其曲中规( ) 君子博学而日参省乎己(

登高而招,臂非加长也( 假舟楫者,非能水也( )

积善成德,而神明自得( 上食埃土,下饮黄泉(

用心一也( )

新课助读 自主梳理

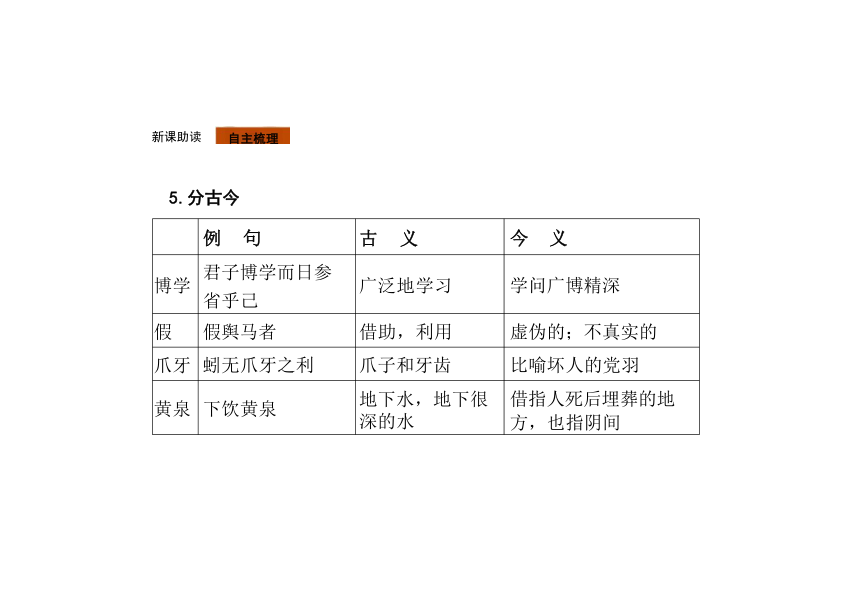

例 句 古 义

今 义

博学 君子博学而日参 省乎己 广泛地学习

学问广博精深

假 假舆马者 借助,利用

虚伪的;不真实的

爪牙 蚓无爪牙之利 爪子和牙齿

比喻坏人的党羽

黄泉 下饮黄泉 地下水,地下很 深的水

借指人死后埋葬的地 方,也指阴间

自主梳理

5.分古今

新课助读

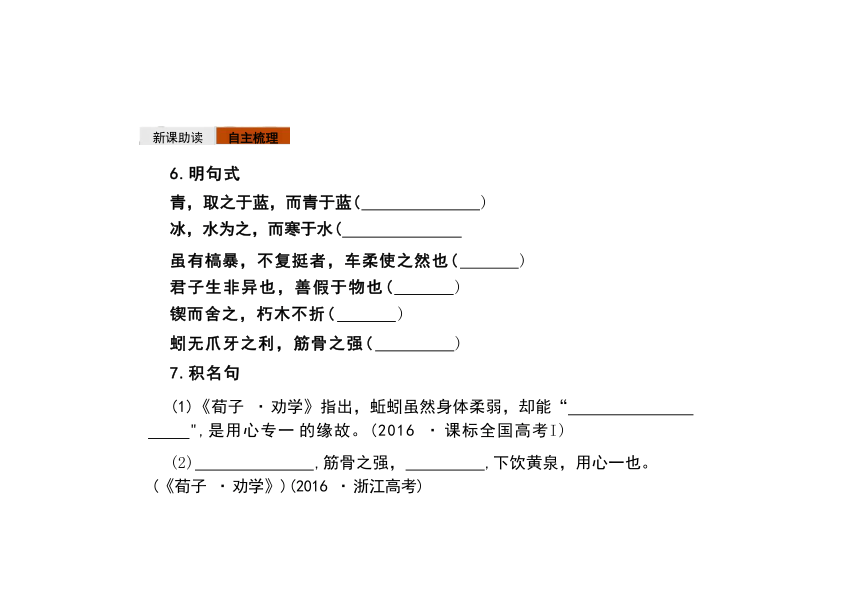

6.明句式

青,取之于蓝,而青于蓝( )

冰,水为之,而寒于水(

虽有槁暴,不复挺者,车柔使之然也( )

君子生非异也,善假于物也( )

锲而舍之,朽木不折( )

蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

7.积名句

(1)《荀子 · 劝学》指出,蚯蚓虽然身体柔弱,却能“ ",是用心专一 的缘故。(2016 · 课标全国高考I)

(2) ,筋骨之强, ,下饮黄泉,用心一也。 (《荀子 · 劝学》)(2016 · 浙江高考)

新课助读 自主梳理

(3)君子博学而日参省乎己, 。 (《荀子 · 劝 学》)(2015 · 湖北高考)

(4)顺风而呼,声非加疾也, 。(《荀子 ·劝学》)(2014 ·福建 高 考 )

(5) , 不能十步; ,功在不舍。(《荀子 · 劝 学》)(2014 · 辽宁高考)

(6)假舆马者,非利足也, ,非能水也,而绝江河。 (《荀子 · 劝学》)(2014 · 浙江高考)

(7)蚓无爪牙之利, __,上食埃土, 用 心 一 也 。 (《荀子 · 劝学》)(2013.课标全国高考I)

(8) ,而神明自得, 。(《荀子 · 劝学》)

新课助读 自主梳理

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

1. “吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”至“善假于物也”。

点评:这是文中气势贯通、语脉联系紧密的一个语段。这段文 字作者用了五个比喻。开头先用“终日而思""不如须臾之所学”来 阐说,接着就用“跂而望”“不如登高之博见”这个比喻,形象地说明只 有摆正“学”和“思”的关系,才能使学习产生显著效果。为了把道理 说得更透彻,作者顺势而下,连用“登高而招”“顺风而呼""假舆

马”“假舟楫”四个比喻,从见、闻、陆、水等方面阐明了在实际生 活中借助外界条件的重要作用,从而说明借助学习,就能弥补自己 的不足,取得更显著的成效。最后得出结论:君子之所以能超越常 人,并非先天素质与一般人有差异,而是靠后天的学习。

2.积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,

圣心备焉。

点 评:此句谈论积累的意义。作者用两个比喻来说理,从“积

土”“积水”推论到积德,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是 不断积累起来的。荀子根本不承认“天生圣人”的说法。他指出,人 只要努力学习,“积善成德”,就可以具备圣人的思想。圣人也是不断 学习而成的,正如他在《性恶》篇中所说的,“积善而不息"“涂之人 可以为禹”。荀子十分强调“积善”的作用,因而,这里连设两喻,从正 面论证了积累的作用。

多维探究 结构图解 审美鉴赏

句段点评

3.骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;

锲而不舍,金石可镂。

点 评:这 里 谈 论 的 是 如 何 积 累 的 问 题 。 作 者 用 四 个 比 喻 正 反 对 比:先用“骐骥”“驽马”对比,骐骥本身条件虽然好,但如果止于一跃, 还达不到十步;驽马本身条件虽然差,但如果能前进“不舍”,也可以 跑得很远。这便告诉人们,客观条件的好坏,不是学习好坏的决定 因素,坚持不懈才是学好的关键。接着,荀子又用“锲而不舍”与“锲 而舍之”相对比,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。对 于人们的学习而言,如果一曝十寒,时学时辍,再简单的知识也学不 会;如果能持之以恒,即使是再深的知识也可以学会。

荀子认为“积”并非一朝一夕之功,必须日积月累,必须坚持不懈。

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

1.讲学习的道理,鼓励人们学习,有可能流于空洞僵硬说理的俗套,

给人以单调枯燥之感。但这篇文章却形象清新、脍炙人口,千百年 来为人们传诵。其原因是什么

提 示:本文能脍炙人口的原因在于,作者把深奥的道理寓于大量 浅显贴切的比喻之中,运用比喻时手法又极其灵活自然,生动鲜明, 绝无枯燥的学究气。如文章开头,连用“青,取之于蓝,而青于蓝"“冰, 水为之,而寒于水"“木受绳则直”“金就砺则利"四个比喻,从不同的 角度来阐述“学不可以已”的道理,堪称雄辩奇才,口若悬河,收到了 先声夺人的强烈效果。值得指出的是,文中所用的喻体几乎都是常 见的、易懂的,这些信手拈来的通俗明了的比喻,使人自然而然地

联想到某些直观、浅近的事物,进而连类比物,启迪思考,接受作者 所说的深刻道理。

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

2.孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终

日而思矣,不如须臾之所学也。”二人的说法是否矛盾 你是怎样理 解的

提 示:两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不 思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学思 结合。荀子并没有否定思考,他反对的是单靠坐在屋子里苦思冥想 的方法。他强调利用外界事物,向实际学习。他通过“终日思”与

“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。荀子 把“所学”与“善假于物”联系起来,这意味着学习的目的是要认识客 观事物的规律,并利用这些规律知识,去改造客观世界。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

假舟楫 善 假 “积”与“不积”对比 “舍”与“不舍”对比 “一”与“躁”对比

积

持

专 )

知明、无过修身养德

思不如学 善 学

登高、顺风、假舆马、

(青、冰 要学 木、金

提高修养

改变才智

结构图解 审美鉴赏

作用(反复设喻)

态度(正反对比)

意义(正面设喻)

借助

学习

句段点评 多维探究

劝学

学 不 可 以 已

“荀”常手法生光辉

本文通篇设喻,适时对举,使所讲道理形象生动,鲜明突出。

1 .生动的比喻。

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体。如为了说明“学 不可以已”的道理,作者用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮 的制造以及水寒而成冰等事例为喻加以说明,充分论证了“学不可 以已”的道理。这样化深奥为浅近,由感性到理性,令人心悦诚服。

(2)设喻方式多样:①正面设喻,如“青出于蓝”“冰寒于水"“车柔以 为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。②正反设喻,如 “蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正

反对照把所要说明的道理说得更具体明白。③反复设喻,如“跂而 望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻, 使读者加深对道理的理解。

句段点评

审美鉴赏

多维探究

结 构 图 解

(3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:①有的是将道理隐含于

比喻之中,如“青出于蓝”“冰寒于水"‘锲而舍之”“锲而不舍”。②有 的先设喻,后引出道理,如第三段,作者先连用五个比喻,后引出“善 假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进 一步论证,如第四段,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积 善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一 步论证。

句段点评

审美鉴赏

结构图解

多维探究

2.鲜明的对举。

对举是一种行文方式,就是将相关的两个事物(包括同类事物或 相反事物)同时举出,其句子构造也相同或大体相同。从行文方式 看,对举有许多好处。读起来节奏整齐划一,铿锵有力。以同类事 物对举,可以丰富内容,加深印象,如文章开头,连用“青,取之于蓝,而 青于蓝”"冰,水为之,而寒于水"“木受绳则直”“金就砺则利”等比喻, 从不同侧面来阐述“学不可以已”的道理,收到了先声夺人的强烈效 果。以相反事物对举,可以使读者获得对问题的鲜明认识。如以

“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”做对比,充分显示出“不舍” 对于学习的重大意义。用“蚓”和“蟹”做对比,前者“用心一也”,后者

“用心躁也”,阐述了学习时专心致志的重要性。

比喻和对举虽说都是常用手法,但在荀子笔下却能使文章极具说 服力和感染力。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

小时候常去外婆家,每次去外婆家的路上必在一个杂草丛生的土 丘上玩耍一阵。年龄稍大一些时,问大人土丘是何物,被告知是大 地主的坟墓。直到上初中才惊讶地听说那个土丘原来是荀子墓。 当再去外婆家路过这个土丘时,内疚之情便油然而生。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了一代又一代中华儿 女的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,在我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫 的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放, 而是无情地把这位客人抛到荒山野外。

素材积累

寂寞荀子 王善鹏

美文品读

素材积累

荀子墓位于兰陵镇东南两千米处,墓地东邻横山山脉,这就注定 了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城, 已经不是先生在位时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于 山东省苍山(今兰陵)县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过

的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城 任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,也 没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍 是 凄 凉 。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

美文品读 素材积累

二

这使我不禁想起了兰陵的另一位名人,他是被茅盾先生称为“午 夜彗星”的近代作家王思玷先生。王思玷先生可谓是新文化运动 的先驱,他仅留的几篇作品被家兄王善民先生编入《午夜彗星》。 在兰陵,王思玷是名人,甚至胜过荀子。如果你有机会去兰陵,站在 西街口上, 一定能看见西山上王思玷先生的巨型雕像,王思玷先生 神采奕奕,戴一副近视镜,留中分头。面对两千米外长眠的荀子,不 知他感想如何

面对一代宗师,王思玷先生像是在背诵荀子的名言:“故不登高山, 不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问 之大也.... ”

王思玷先生的雕像是在地方政协的倡议下,兰陵的仁人志士们自

筹资金竖立的,雕像下面的石座四周密密麻麻地刻满了捐钱人的名 字。不难看出,兰陵人还是挺慷慨的。

“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处 是他乡。”这是李白的《客中行》,李白的许多著名诗篇都是酒后 有感而发,他一生的著作数不胜数,兰陵人对《客中行》却情有独 钟。兰陵酒的商标上不仅有李白的诗篇,更有李白的头像,并且以 法律的形式进行了注册,这难道不是兰陵人的精明

《客中行》不是诗,更像广告词,比那个铺天盖地的推销词“相信 我,没错的”说得更加含蓄而富有内涵。李白对兰陵酒产生的名人 效应持久不衰,使兰陵人世代受益。兰陵人把一个酿酒作坊发展成 今天的集团公司,这除了兰陵人自身的努力之外,李白功不可没。

美文品读

素材积累

兰陵人知恩图报,在美酒厂的办公楼前建起了一座高大雄壮的太

白楼。据说这个太白楼的建造发挥了兰陵人大胆的想象力,登上太 白楼,使人联想到李白当年把酒临风醉卧兰陵的洒脱风采。看得出, 兰陵人还是有深厚的文化底蕴的。

三

相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令, 在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,施惠于民, 政平而民安。

美文品读

素材积累

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,今天荀子庙年

久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子 墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋诗一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀 卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆 棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年

(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年(1904)又立“楚兰陵 令荀卿之墓"碑,1977年荀子墓被公布为第一批省级重点文物保护 单位,苍山县革委会另立保护标志碑一座。

我想起了荀子的另一篇文章:“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不 肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不 能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,俏则谩之,是人 之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能 明,是人之三必穷也…... ”

美文品读

素材积累

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。

品读提示:本文是一篇凭吊性散文,文章纵横开阖,说古论今,既 有对先贤寂寞的悲悯,又有对今人市侩的嘲讽。读后让人想起郁达 夫在《怀鲁迅》 一文中的话:“没有伟大的人物出现的民族,是世界 上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰 的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

美文品读

素材积累

《劝学》较系统地论述了学习的目的、意义、态度和方法,是古

代论述学习的重要文章。在本文中,荀子从朴素的唯物主义观点出 发,指出人的道德、知识、才能不是天生就有的,而是通过后天的

学习取得的。君子之所以能超过常人,并非先天素质好,而是后天 善于学习使然。文中又指出学习要靠积累,持之以恒,用心专一 。 我们可积累如下关于“劝学”“善假于物”的素材。

美文品读 素材积累

●荀子在《劝学》中告诫我们:“君子生非异也,善假于物也。”对

于“善假于物”,我们可以这样理解: 一是善于借助外物之力,达到自 己的目的;二是善于通过学习,使物为我用;三是善于发挥人的主观 能动性。“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝 江河。”的确如此,人的力量是有限的,快不过马,飞不过鸟,眼锐不

及鹰,嗅觉不如犬。但是聪明的人善于利用外物,从而使自己的能

力百倍千倍地延伸。汉高祖刘邦平定天下后,总结出了一条经验,

他之所以能够战胜项羽,主要就是因为“善假于物”,善用各种各样的 人才。他说:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇 国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,

攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下 也。"大凡成功人士,都懂得利用他人之力来弥补自己的不足,成就 自己的事业。

美文品读 素材积累

●古人劝学

少年易老学难成, 一寸光阴不可轻。未觉池塘春草梦,阶前梧叶 已秋声。(朱熹《劝学诗》)

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔 读书迟。(颜真卿《劝学诗》)

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。未晓不妨权放过,切身须要 急思量。(陆九渊《读书》)

读书患不多,思义患不明。患足已不学,既学患不行。(韩愈《劝 学诗》)

春读书,兴味长,磨其砚,笔花香。读书求学不宜懒,天地日月比人 忙。燕语莺歌希领悟,桃红李白写文章。(熊伯伊《四季读书歌》)

美文品读 素材积累

说

师

“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”韩愈是卓

越的散文家、诗人,更是伟大的教育家。他在思想方面力主儒学, 排斥佛老;在文学方面反对六朝浮夸艳丽之风,提倡文以载道,词必 自出;在为人处世方面不平即鸣,光明磊落。他不仅传承了儒家的 教育思想,还第一次提出了“道之所存,师之所存”的择师标准,使千 年儒风得以发扬光大。学习本文, 一要学习韩愈抨击流俗、敢为人 师的精神,二要掌握正反对比的论证方法。

《师说》是韩愈的一篇著名论文,作于唐德宗贞元十八年(802),

韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对人们在门第观念影响 下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中 正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门

阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官, 他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代, 九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师 也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则 足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道” 为师,“道”在即师在,在当时具有明显的进步意义。与韩愈同时代的 柳宗元在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师,有辄哗笑 之,以为狂人。

新课助读

自主梳理

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为

师…...愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。” 由此可以看出《师说》的写作背景和作者的斗争精神。

★韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人。韩氏祖籍昌黎 (今辽宁义海),每自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。曾任监察御史、 国子博士、吏部侍郎等职。因谏阻宪宗迎佛骨,被贬为潮州刺史, 后官至吏部侍郎。卒谥“文”。他是唐代“古文运动”的倡导者,苏轼 称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先 生集》。

★“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议, 也可以夹叙夹议, 一般为陈述自己对某种事物的见解。《捕蛇者说》 《马说》《爱莲说》都属“说” 一类文章。《师说》意思是解说关

于“从师”的道理。

新课助读

自主梳理

加点字 读 音 加点字

读 音

庸知 yōng 近谀

yú

苌弘 cháng 老聃

dān

郯子 tán 李蟠

pán

解 解惑 jiě 择 择师

zé

押解 jiè 择菜

zhái

读 句读 dòu 传 经传

zhuàn

读书 dú 流传

chuán

2.识通假

师者,所以传道受业解惑也(“受”通“_”) 或师焉,或不焉(“不”通“ _ ”)

新课助读 自主梳理

1.注 字 音

3.解多义

古之学者必有师( )

吾 师 道 也 ( _ )

师

师道之不传也久矣( )

吾从而师之( )

师者,所以传道受业解惑也( )

道 师道之不传也久矣( )

余嘉其能行古道( ) 所以传道受业解惑也( _ )

解 {秦军解去,遂救邯郸,存赵( )

太后之色少解(

新课助读 自主梳理

(小学而大遗,吾未见其明也( )

秦无亡矢遗镞之费( )

遗

飘飘乎如遗世独立( )

(公子闻之,往请,欲厚遗之( )

圣人无常师( )

常 {备他盗之出入与非常也( )

十七为君妇,心中常苦悲( )

自主梳理

新课助读

择师而教之( )

郯子之徒( )

古 之 学 者 ( )

师道之不复,可知矣(

句读之不知( )

六艺经传皆通习之(

自主梳理

新课助读

新课助读 自主梳理

生乎吾前,其闻道也固先乎吾( )

古之圣人,其出人也远矣( )

其 余嘉其能行古道( )

夫庸知其年之先后生于吾乎( )

其皆出于此乎 ( )

4.辨活用

吾从而师之( ) 吾师道也(

是故圣益圣,愚益愚( 则耻师焉(

小学而大遗(

例 句 古 义

今 义

学者 古之学者必有师 求学的人

在学术上有所成就的人

所以 师者,所以传道 受业解惑也 用来……的

表示因果关系的连词

从而 吾从而师之 跟随并且

表目的或结果的连词

无 是故无贵无贱 不论,不分

没有

众人 今之众人 一般人

大家;许多人

小学 小学而大遗 小的方面学习

对儿童、少年实施初等

教育的学校,给儿童、少| 年以全面的基础教育

新课助读 自主梳理

5.分古今

例 句 古 义

今 义

不必 是故弟子不必不 如师 不一定

表示事理上或情理上不 需要

古文 年十七,好古文 秦汉的散文, 与“韵文”相对

“五四”以前的文言文的 统称

6. 明句式

师者,所以传道受业解惑也( ) 句读之不知,惑之不解( )

师不必贤于弟子( )

不拘于时,学于余( )

爱其子,择师而教之( )

自主梳理

新课助读

7.积名句

(1) ,其为惑也,终不解矣。(韩愈《师说》)(2015 · 安徽 高考)

(2)师者, 。(韩愈《师说》)(2015 · 福建高考)

(3)韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻

道在自己之先,要以之为师;而“ "。(2014.大纲全国高考)

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉, 。(韩愈《师说》)(2013 .北京高考)

(5)呜呼!师道之不复,可知矣。 君 子 不 齿 ,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

(6) ,闻道有先后,术业有专 攻,如是而已。(韩愈《师说》)

自主梳理

新课助读

(7)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓 。(韩愈《师说》)

(8)爱其子, ;于其身也, ,惑矣。(韩愈《师 说》)

(9). 孰能无惑 (韩愈《师说》)

(10)是故无贵无贱,无长无少, _ 。(韩愈《师 说》)

新课助读 自主梳理

1.古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

点 评:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着指出师 的作用是“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。然 后句句紧承,推论出“道之所存,师之所存”的观点。同时,开头郑重 提出“古之学者必有师”,就隐含着对“今之学者”不从师的批判意味, 很自然地为第二段埋下了伏笔。在“传道受业解惑”三者之中,“传 道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。 作者第一次鲜明地提出教师的责任,意义非凡。

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

2.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明

也。

点 评: “句读之不知”“惑之不解”,均为宾语前置句,“之”为宾语前 置的标志,其正常语序应为“不知句读”“不解惑”。

“句读之不知”和“或师焉”相呼应,“惑之不解”和“或不焉”相呼应。 这句话的意思是:不知句读的要从师,有疑问解不开的却不从师,小 的方面倒要学习,大的方面(却)放弃了,我没有看到他聪明在什么地

方 。

这里作者仍是在强调从师的重要性,小事能从师,师亦只是“授之 书而习其句读”而已,而对于真正的“惑”,却耻学于师,这样的人怎能 “见其明”呢

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

3.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专

攻 , 如 是 而 已 。

点 评:这句话的意思是:因此,学生不一定不如老师,老师不一定 比学生贤能,听到道理有先有后,学问技艺各有专长,如此罢了。

这一 句是在已用老师的职能做了理论论证和用孔子的言行做了 事实论证之后,顺理成章、水到渠成地得出的进一步的结论。这个 结论,是对“道之所存,师之所存”的深化,也是对士大夫之族耻学于 师的进一步批判,说明了师生关系是相对的,教与学是可以相长的。 这一句由“是故”引出,用“如是而已”结尾,化繁为简,精辟透彻,高瞻 远 瞩 。

审美鉴赏

句段点评

多维探究

结构图解

本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从

师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面

提 示:韩愈在《师说》中对“从师”问题的深刻认识,至少体现在 三个方面。 一是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书 而习其句读”的“受业”,扩大到“传道"“解惑”,明确提出“师者,所以传 道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个 了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族” 的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也” 的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无 论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广 阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先 后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出"弟子不必不如师,师不必 贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长 的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

古之学者必有师

提出论点 无贵无贱,无长无少

道之所存,师之所存

古之圣人,从师而问

今之众人,耻学于师

爱其子,择师而教

自 比

于其身,则耻师焉

巫医乐师百工不耻相师 士大夫从师则群聚笑之一

孔 子 师 郯 子 等 人

圣人无常师

“ 三 人 行 , 则 必 有 我 师 ”

交代写作缘起,激励后学

反面 论证

正面 论证

结构图解 审美鉴赏

( 举 例 )

( 引 用 )

句段点评 多维探究

分 析 论 证

对 比

一横比

-纵比

多姿语言“愈”生动

《师说》 一 文因多姿的语言而议论生动。

(1)简省的表达。如“传道受业解惑”6个字,极其准确而又深刻地

阐明了教师的三大职责及其相互关系:“传道”是核心,“受业”是目

的,“解惑”是手段。无论时代怎么变,“道”的内容怎么变,“受业解惑” 都是不变的。

句段点评 多维探究 结构图解

审美鉴赏

(2)整散的结合。

韩愈的散文素以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和 对偶句式上。他的这种风格,在本文中也得到了充分的体现。例如, 第二段“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”与“今之众人,其 下圣人也亦远矣,而耻学于师”是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚

亦愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。 而这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所 以为愚”,又都是排偶句。

(3)顶真的运用。

顶真即用上一句的结尾字,做下一句的开头。本文这样的句式很 多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。 人非生而知之者,孰能无惑 惑而不从师 …. …”这种句式的运用,加强 了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

(4)丰富的语气。

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当

成功的。如用“嗟乎""呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年

相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族” 的神态,用“如是而已”这样的语句表示结论的无可置疑。文章的第 二段, 一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一 样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆 出于此乎”,是推测语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语

气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”, 是感叹语气。这些错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。

句段点评

审美鉴赏

结构图解

多维探究

美文品读 素材积累

读 韩 愈

梁 衡

韩愈为“唐宋八大家”之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈 其人是从读韩愈其文开始的。就连他写的奏折,也比一般为官者讲 究些,于理、于情都特别动人,文字铿锵有力。他的那篇《谏迎佛

骨表》,有一股不怕鬼、不信邪的凛然大气和献身精神。但是,韩 愈越是肝脑涂地陈利害表忠心,宪宗就越觉得他是在抗龙颜,揭龙 鳞,大逆不道。于是,大喝一声把他赶出京城,贬到八千里外的海边 潮州去当地方小官。

韩愈这一贬,是他人生的一大挫折。因为这不同于一般的逆境, 一般的不顺,比之李白的怀才不遇,柳永的屡试不第要严重得多。 他们不过是登山无路,韩愈是已登山顶,又一下子被推到无底深渊, 其心情之坏可想而知。他在过蓝关时写了那首著名的诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。 云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

美文品读

素材积累

这是给前来看他的侄孙写的,其心境之冷可见一斑。但是,当他

到了潮州后,发现当地的情况比他的心境还要坏。就气候水土而言, 这里还算富庶,但由于地处偏僻,文化落后,弊政陋习极多极重。农 耕方式原始,乡村学校不兴,有钱人养奴成风。见此情景韩愈大吃

一惊,同为大唐圣土,同为大唐子民,何忍遗此一隅,视而不救呢 他 觉得凭自己的知识、能力还能为地方百姓做点事,觉得比之百姓之 苦,自己的这点冤、这点苦反倒算不了什么。于是他到任之后,就 如新官上任一般,连续干了四件事。 一是驱除鳄鱼,大除其害。二 是兴修水利,推广北方先进的耕作技术。三是赎放奴婢。他下令奴 婢可以用工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不 得蓄奴。四是兴办教育,请先生,建学校,甚至还“以正音为潮人诲”。 当其获罪海隅,尚能心系百姓,真是难能可贵了。

美文品读

素材积累

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时

代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗 帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当 它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔;而当它面对逆流 邪说时,又表现出撼山易撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方 面反对王叔文的改革, 一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即 藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。他亲自参与平定叛乱。 到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气 概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士第四次才中,在考 官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他犯上 直言,被贬又继续尽其所能为民办事。这是中国知识分子的传统, 以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运 动,领导了一场文章革命。

美文品读

素材积累

他要求“文以载道”“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个

重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。他既立业又立言,全面实 践了儒家道德。

人生的逆境大约可分四种: 一曰生活之苦,饥寒交迫;二曰心境之 苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处 逆境之心也分四种: 一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满 腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在 第 二 、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又 脚踏实地,尽力而为。只这一点他就比屈原、李白高明,没有只停 留在江畔沉吟、蜀道叹难上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只

是奉献于民,求成于心。

美文品读

素材积累

一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一

起时就价值无穷,就被社会所承认。于是,我心中也渐渐泛起这样 的四句诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

八月为民兴四利, 一片江山尽姓韩。

品读提示:梁衡的文化散文美不胜收,这篇文章除了正面叙述有 关史实之外,还用文学笔法为我们描述了一个身处逆境、不怨天尤 人、爱民如子的知识分子形象。此外,作者还从不同角度烘托这一 形象。 一是与同处逆境的屈原、李白做对比,凸显韩愈的坦然和担 当;二是从人对逆境的心态方面赞美韩愈的精神。

美文品读

素材积累

教育是关系国计民生的大事,国民对待教育的态度,关系到一个

国家能否人才辈出、后继有人。《师说》作为一篇第一次明确阐 释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代 还是在今天,都具有十分重要的意义。

●孔子是中国最早的教育家, 一部《论语》记载的大多是孔子如 何传道解惑的事迹,却很少见到他如何教学生识字读书的事。可见, 学习最初是为了求道或解惑的。不知从何时起,学习变成了以学习 教材字句为主,并渐渐丢掉了最初的目的,到如今,这种情形就更为 突出了,“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”,韩愈认为这是“小

学而大遗”,这种“抓了芝麻,丢了西瓜”的做法,是很不明智的。

美文品读 素材积累

●韩愈因《谏迎佛骨表》被贬潮州, 一下子进入人生事业的低谷,

但他没有像屈原、李白那样只停留在江畔沉吟、蜀道叹难上。只 这一点他就比屈原、李白高明,他不辞海隅之小,不求其功之显,只 是奉献于民,求成于心。有人研究,韩愈之前,潮州只有进士三名,韩 愈之后,到南宋时,登第进士就达一百七十二名,是他大开教育之功。 在那个耻于从师的年代里,韩愈勇敢地站出来,写下了我国教育史

上著名的论述师道的文章 — — 《师说》。

美文品读 素材积累

学

劝

培根说过,知识就是力量;高尔基也有“书籍是人类进步的阶梯”的

名言。那么,获取知识的途径是什么 答案只有一个,就是学习,不停 地学习!关于这一点,两千多年前集儒家之大成的荀子所作的《劝 学》,就对此做了精辟论述和循循善诱的解释。学习这篇文章, 一

要积累文中出现的文言知识,二要了解学习的重要性和应有的正确 态度和方法。

《劝学》是荀子的代表作之 一 。荀子和孟子

同属于儒家,但在人性问题上,荀子与孟子的认

识恰好相反,孟子认为“人之初,性本善”,人要保

持自己的善性;荀子认为人性本恶,人要通过后

天的学习、反省才能够弃恶扬善。荀子还认为人认识客观事物,首 先要通过感觉器官和外界事物接触,强调“行”对于“知”的必要性和 后天学习的重要性,他主张“明礼义而化之”。因此他十分重视教育 的作用,强调教育的重要性。《劝学》是《荀子》的首篇,是荀子 五十岁游齐,为稷下学宫祭酒(学宫的最高长官)时,针对来自全国各 地的学生写下的鼓励学习的箴言。文章分别从学习的重要性、学 习的态度以及学习的内容和方法等方面,全面而深刻地论说了有关 学习的问题。

新课助读

自主梳理

★荀子(约前313—前238),名况,时人尊称为荀卿,汉代避汉宣帝讳,

改称孙卿。战国时期赵国人,著名思想家、教育家,儒家学派代表

人物。荀子一生“序列著数万言”,《荀子》 一书大部分章节出自荀 子之手, 一小部分出自其弟子之手,现存32篇。

新课助读

自主梳理

加点字 读 音 加点字

读 音

鞣 róu 跂

qǐ

跬步 kuǐ 舟楫

jí

驽马 nú 骐骥

qí jì

锲而不舍 qiè 蛇鳝

shàn

中 适中 zhōng 暴 槁暴

pù

中规 zhòng 暴露

bào

曲 弯曲 qū 舍 舍弃

shě

歌曲 qǔ 房舍

shè

新课助读 自主梳理

1.注字音

2.识通假

木直中绳,车柔以为轮(“车柔”通“_ ”)

虽有槁暴,不复挺者("有”通“ ") 君子生非异也(“生”通“ ”)

3.解多义

君子曰:学不可以已( )

今老矣,无能为也已( )

脱身独去,已至军矣( )

壮士不死即已,死即举大名耳( )

新课助读 自主梳理

已

蝉则千转不穷,猿则百叫无绝( )

可以横绝峨眉巅( )

假舆马者,非利足也( ) 府吏闻此变,因求假暂归( ) 乃相与共立项羽为假上将军(

假舟楫者,非能水也,而绝江河( )

秦王惊,自引而起,绝袖( ) 绝 {我命绝今日,魂去尸长留( )

(乃悟前狼假寐,盖以诱敌( )

自主梳理

假{

新课助读

积土成山,风雨兴焉()

犹不能不以之兴怀( ) 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身(

怀王怒,大兴师伐秦( )

知明而行无过矣(

而<吾尝终日而思矣(

假舆马者,非利足也,而致千里(

自主梳理

新课助读

兴

4.辨活用

鞣以为轮( ) 其曲中规( ) 君子博学而日参省乎己(

登高而招,臂非加长也( 假舟楫者,非能水也( )

积善成德,而神明自得( 上食埃土,下饮黄泉(

用心一也( )

新课助读 自主梳理

例 句 古 义

今 义

博学 君子博学而日参 省乎己 广泛地学习

学问广博精深

假 假舆马者 借助,利用

虚伪的;不真实的

爪牙 蚓无爪牙之利 爪子和牙齿

比喻坏人的党羽

黄泉 下饮黄泉 地下水,地下很 深的水

借指人死后埋葬的地 方,也指阴间

自主梳理

5.分古今

新课助读

6.明句式

青,取之于蓝,而青于蓝( )

冰,水为之,而寒于水(

虽有槁暴,不复挺者,车柔使之然也( )

君子生非异也,善假于物也( )

锲而舍之,朽木不折( )

蚓无爪牙之利,筋骨之强( )

7.积名句

(1)《荀子 · 劝学》指出,蚯蚓虽然身体柔弱,却能“ ",是用心专一 的缘故。(2016 · 课标全国高考I)

(2) ,筋骨之强, ,下饮黄泉,用心一也。 (《荀子 · 劝学》)(2016 · 浙江高考)

新课助读 自主梳理

(3)君子博学而日参省乎己, 。 (《荀子 · 劝 学》)(2015 · 湖北高考)

(4)顺风而呼,声非加疾也, 。(《荀子 ·劝学》)(2014 ·福建 高 考 )

(5) , 不能十步; ,功在不舍。(《荀子 · 劝 学》)(2014 · 辽宁高考)

(6)假舆马者,非利足也, ,非能水也,而绝江河。 (《荀子 · 劝学》)(2014 · 浙江高考)

(7)蚓无爪牙之利, __,上食埃土, 用 心 一 也 。 (《荀子 · 劝学》)(2013.课标全国高考I)

(8) ,而神明自得, 。(《荀子 · 劝学》)

新课助读 自主梳理

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

1. “吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也”至“善假于物也”。

点评:这是文中气势贯通、语脉联系紧密的一个语段。这段文 字作者用了五个比喻。开头先用“终日而思""不如须臾之所学”来 阐说,接着就用“跂而望”“不如登高之博见”这个比喻,形象地说明只 有摆正“学”和“思”的关系,才能使学习产生显著效果。为了把道理 说得更透彻,作者顺势而下,连用“登高而招”“顺风而呼""假舆

马”“假舟楫”四个比喻,从见、闻、陆、水等方面阐明了在实际生 活中借助外界条件的重要作用,从而说明借助学习,就能弥补自己 的不足,取得更显著的成效。最后得出结论:君子之所以能超越常 人,并非先天素质与一般人有差异,而是靠后天的学习。

2.积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,

圣心备焉。

点 评:此句谈论积累的意义。作者用两个比喻来说理,从“积

土”“积水”推论到积德,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是 不断积累起来的。荀子根本不承认“天生圣人”的说法。他指出,人 只要努力学习,“积善成德”,就可以具备圣人的思想。圣人也是不断 学习而成的,正如他在《性恶》篇中所说的,“积善而不息"“涂之人 可以为禹”。荀子十分强调“积善”的作用,因而,这里连设两喻,从正 面论证了积累的作用。

多维探究 结构图解 审美鉴赏

句段点评

3.骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;

锲而不舍,金石可镂。

点 评:这 里 谈 论 的 是 如 何 积 累 的 问 题 。 作 者 用 四 个 比 喻 正 反 对 比:先用“骐骥”“驽马”对比,骐骥本身条件虽然好,但如果止于一跃, 还达不到十步;驽马本身条件虽然差,但如果能前进“不舍”,也可以 跑得很远。这便告诉人们,客观条件的好坏,不是学习好坏的决定 因素,坚持不懈才是学好的关键。接着,荀子又用“锲而不舍”与“锲 而舍之”相对比,说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就。对 于人们的学习而言,如果一曝十寒,时学时辍,再简单的知识也学不 会;如果能持之以恒,即使是再深的知识也可以学会。

荀子认为“积”并非一朝一夕之功,必须日积月累,必须坚持不懈。

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

1.讲学习的道理,鼓励人们学习,有可能流于空洞僵硬说理的俗套,

给人以单调枯燥之感。但这篇文章却形象清新、脍炙人口,千百年 来为人们传诵。其原因是什么

提 示:本文能脍炙人口的原因在于,作者把深奥的道理寓于大量 浅显贴切的比喻之中,运用比喻时手法又极其灵活自然,生动鲜明, 绝无枯燥的学究气。如文章开头,连用“青,取之于蓝,而青于蓝"“冰, 水为之,而寒于水"“木受绳则直”“金就砺则利"四个比喻,从不同的 角度来阐述“学不可以已”的道理,堪称雄辩奇才,口若悬河,收到了 先声夺人的强烈效果。值得指出的是,文中所用的喻体几乎都是常 见的、易懂的,这些信手拈来的通俗明了的比喻,使人自然而然地

联想到某些直观、浅近的事物,进而连类比物,启迪思考,接受作者 所说的深刻道理。

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

2.孔子说:“学而不思则罔,思而不学则殆。”而荀子却说:“吾尝终

日而思矣,不如须臾之所学也。”二人的说法是否矛盾 你是怎样理 解的

提 示:两位儒家大师的观点看似矛盾,其实并不相悖。“学而不 思则罔,思而不学则殆”强调的是学习需要正确的态度和方法,学思 结合。荀子并没有否定思考,他反对的是单靠坐在屋子里苦思冥想 的方法。他强调利用外界事物,向实际学习。他通过“终日思”与

“须臾学”的对比,雄辩地证明了空想不如“善假于物”的学习。荀子 把“所学”与“善假于物”联系起来,这意味着学习的目的是要认识客 观事物的规律,并利用这些规律知识,去改造客观世界。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

假舟楫 善 假 “积”与“不积”对比 “舍”与“不舍”对比 “一”与“躁”对比

积

持

专 )

知明、无过修身养德

思不如学 善 学

登高、顺风、假舆马、

(青、冰 要学 木、金

提高修养

改变才智

结构图解 审美鉴赏

作用(反复设喻)

态度(正反对比)

意义(正面设喻)

借助

学习

句段点评 多维探究

劝学

学 不 可 以 已

“荀”常手法生光辉

本文通篇设喻,适时对举,使所讲道理形象生动,鲜明突出。

1 .生动的比喻。

(1)以日常生活中常见的事情或现象作为喻体。如为了说明“学 不可以已”的道理,作者用了人们生活中常见的靛青的提取、车轮 的制造以及水寒而成冰等事例为喻加以说明,充分论证了“学不可 以已”的道理。这样化深奥为浅近,由感性到理性,令人心悦诚服。

(2)设喻方式多样:①正面设喻,如“青出于蓝”“冰寒于水"“车柔以 为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。②正反设喻,如 “蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正

反对照把所要说明的道理说得更具体明白。③反复设喻,如“跂而 望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻, 使读者加深对道理的理解。

句段点评

审美鉴赏

多维探究

结 构 图 解

(3)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:①有的是将道理隐含于

比喻之中,如“青出于蓝”“冰寒于水"‘锲而舍之”“锲而不舍”。②有 的先设喻,后引出道理,如第三段,作者先连用五个比喻,后引出“善 假于物也”的道理。③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进 一步论证,如第四段,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积 善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一 步论证。

句段点评

审美鉴赏

结构图解

多维探究

2.鲜明的对举。

对举是一种行文方式,就是将相关的两个事物(包括同类事物或 相反事物)同时举出,其句子构造也相同或大体相同。从行文方式 看,对举有许多好处。读起来节奏整齐划一,铿锵有力。以同类事 物对举,可以丰富内容,加深印象,如文章开头,连用“青,取之于蓝,而 青于蓝”"冰,水为之,而寒于水"“木受绳则直”“金就砺则利”等比喻, 从不同侧面来阐述“学不可以已”的道理,收到了先声夺人的强烈效 果。以相反事物对举,可以使读者获得对问题的鲜明认识。如以

“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”做对比,充分显示出“不舍” 对于学习的重大意义。用“蚓”和“蟹”做对比,前者“用心一也”,后者

“用心躁也”,阐述了学习时专心致志的重要性。

比喻和对举虽说都是常用手法,但在荀子笔下却能使文章极具说 服力和感染力。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

荀子很寂寞,也很无奈,从他那荒凉的陵墓可以看得出来。

小时候常去外婆家,每次去外婆家的路上必在一个杂草丛生的土 丘上玩耍一阵。年龄稍大一些时,问大人土丘是何物,被告知是大 地主的坟墓。直到上初中才惊讶地听说那个土丘原来是荀子墓。 当再去外婆家路过这个土丘时,内疚之情便油然而生。

在我名不见经传的故乡,竟沉睡着一位影响了一代又一代中华儿 女的圣贤,这使我不由得感到自豪,随即又不安起来。

我开始埋怨家乡的父老,在我们这片贫瘠的土地上,有如此显赫 的人物,我们既没有尽地主之谊,更没有表现出鲁南人的热情豪放, 而是无情地把这位客人抛到荒山野外。

素材积累

寂寞荀子 王善鹏

美文品读

素材积累

荀子墓位于兰陵镇东南两千米处,墓地东邻横山山脉,这就注定 了荀子墓的地理位置在山麓洼地。荀子墓西邻城南王庄,所谓城, 已经不是先生在位时那个曾经辉煌的兰陵城了,如今的兰陵,属于 山东省苍山(今兰陵)县的一个镇,除了李白在《客中行》里赞誉过

的那个美酒厂还艰难地支撑着兰陵的门面,已经看不出当年兰陵城 任何的蛛丝马迹了。

荀子墓长满了野草,周围有几棵瘦弱的洋槐,既没有楼阁庙宇,也 没有苍松翠柏。逢年过节或许没有人烧香祭奠,至今给人的感觉仍 是 凄 凉 。

荀子远离喧嚣,被世间的尘埃湮没。

美文品读 素材积累

二

这使我不禁想起了兰陵的另一位名人,他是被茅盾先生称为“午 夜彗星”的近代作家王思玷先生。王思玷先生可谓是新文化运动 的先驱,他仅留的几篇作品被家兄王善民先生编入《午夜彗星》。 在兰陵,王思玷是名人,甚至胜过荀子。如果你有机会去兰陵,站在 西街口上, 一定能看见西山上王思玷先生的巨型雕像,王思玷先生 神采奕奕,戴一副近视镜,留中分头。面对两千米外长眠的荀子,不 知他感想如何

面对一代宗师,王思玷先生像是在背诵荀子的名言:“故不登高山, 不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问 之大也.... ”

王思玷先生的雕像是在地方政协的倡议下,兰陵的仁人志士们自

筹资金竖立的,雕像下面的石座四周密密麻麻地刻满了捐钱人的名 字。不难看出,兰陵人还是挺慷慨的。

“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。但使主人能醉客,不知何处 是他乡。”这是李白的《客中行》,李白的许多著名诗篇都是酒后 有感而发,他一生的著作数不胜数,兰陵人对《客中行》却情有独 钟。兰陵酒的商标上不仅有李白的诗篇,更有李白的头像,并且以 法律的形式进行了注册,这难道不是兰陵人的精明

《客中行》不是诗,更像广告词,比那个铺天盖地的推销词“相信 我,没错的”说得更加含蓄而富有内涵。李白对兰陵酒产生的名人 效应持久不衰,使兰陵人世代受益。兰陵人把一个酿酒作坊发展成 今天的集团公司,这除了兰陵人自身的努力之外,李白功不可没。

美文品读

素材积累

兰陵人知恩图报,在美酒厂的办公楼前建起了一座高大雄壮的太

白楼。据说这个太白楼的建造发挥了兰陵人大胆的想象力,登上太 白楼,使人联想到李白当年把酒临风醉卧兰陵的洒脱风采。看得出, 兰陵人还是有深厚的文化底蕴的。

三

相对于李白来说,荀子是个地道的兰陵人,他曾两度就任兰陵令, 在位十八年,走遍了兰陵的山山水水,政绩卓著,内治外联,施惠于民, 政平而民安。

美文品读

素材积累

宋朝徽宗皇帝非常敬重荀子,曾下令建造荀子庙,今天荀子庙年

久失修,早已倾圮。明朝诗人李晔专程来兰陵拜谒荀子墓,见荀子 墓孤寂荒凉,感慨万千,曾赋诗一首:“古冢萧萧鞠狐兔,路人指点荀 卿墓。当时文采凌星虹,此日荒凉卧烟雾。卧烟雾,秋黄昏,苍苍荆 棘如云屯。野花发尽无人到,惟有蛛丝罗墓门。”道光二十一年

(1841)清政府曾补建荀子墓碑一座,光绪三十年(1904)又立“楚兰陵 令荀卿之墓"碑,1977年荀子墓被公布为第一批省级重点文物保护 单位,苍山县革委会另立保护标志碑一座。

我想起了荀子的另一篇文章:“人有三不祥:幼而不肯事长,贱而不 肯事贵,不肖而不肯事贤,是人之三不祥也。人有三必穷:为上则不 能爱下,为下则好非其上,是人之一必穷也;乡则不若,俏则谩之,是人 之二必穷也;知行浅薄,曲直有以相县矣,然而仁人不能推,知士不能 明,是人之三必穷也…... ”

美文品读

素材积累

我定眼看看兰陵人,再次瞻仰荀子墓,竟无言以对。

品读提示:本文是一篇凭吊性散文,文章纵横开阖,说古论今,既 有对先贤寂寞的悲悯,又有对今人市侩的嘲讽。读后让人想起郁达 夫在《怀鲁迅》 一文中的话:“没有伟大的人物出现的民族,是世界 上最可怜的生物之群;有了伟大的人物,而不知拥护、爱戴、崇仰 的国家,是没有希望的奴隶之邦。”

美文品读

素材积累

《劝学》较系统地论述了学习的目的、意义、态度和方法,是古

代论述学习的重要文章。在本文中,荀子从朴素的唯物主义观点出 发,指出人的道德、知识、才能不是天生就有的,而是通过后天的

学习取得的。君子之所以能超过常人,并非先天素质好,而是后天 善于学习使然。文中又指出学习要靠积累,持之以恒,用心专一 。 我们可积累如下关于“劝学”“善假于物”的素材。

美文品读 素材积累

●荀子在《劝学》中告诫我们:“君子生非异也,善假于物也。”对

于“善假于物”,我们可以这样理解: 一是善于借助外物之力,达到自 己的目的;二是善于通过学习,使物为我用;三是善于发挥人的主观 能动性。“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝 江河。”的确如此,人的力量是有限的,快不过马,飞不过鸟,眼锐不

及鹰,嗅觉不如犬。但是聪明的人善于利用外物,从而使自己的能

力百倍千倍地延伸。汉高祖刘邦平定天下后,总结出了一条经验,

他之所以能够战胜项羽,主要就是因为“善假于物”,善用各种各样的 人才。他说:“夫运筹策帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇 国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,

攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下 也。"大凡成功人士,都懂得利用他人之力来弥补自己的不足,成就 自己的事业。

美文品读 素材积累

●古人劝学

少年易老学难成, 一寸光阴不可轻。未觉池塘春草梦,阶前梧叶 已秋声。(朱熹《劝学诗》)

三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白首方悔 读书迟。(颜真卿《劝学诗》)

读书切戒在慌忙,涵泳工夫兴味长。未晓不妨权放过,切身须要 急思量。(陆九渊《读书》)

读书患不多,思义患不明。患足已不学,既学患不行。(韩愈《劝 学诗》)

春读书,兴味长,磨其砚,笔花香。读书求学不宜懒,天地日月比人 忙。燕语莺歌希领悟,桃红李白写文章。(熊伯伊《四季读书歌》)

美文品读 素材积累

说

师

“文章随代起,烟瘴几时开。不有韩夫子,人心尚草莱!”韩愈是卓

越的散文家、诗人,更是伟大的教育家。他在思想方面力主儒学, 排斥佛老;在文学方面反对六朝浮夸艳丽之风,提倡文以载道,词必 自出;在为人处世方面不平即鸣,光明磊落。他不仅传承了儒家的 教育思想,还第一次提出了“道之所存,师之所存”的择师标准,使千 年儒风得以发扬光大。学习本文, 一要学习韩愈抨击流俗、敢为人 师的精神,二要掌握正反对比的论证方法。

《师说》是韩愈的一篇著名论文,作于唐德宗贞元十八年(802),

韩愈任国子监四门博士时。这篇文章是针对人们在门第观念影响 下“耻学于师”的坏风气写的。门第观念源于魏晋南北朝的九品中 正制,自魏文帝曹丕实行九品中正制后,形成了以士族为代表的门

阀制度,重门第之分,严士庶之别,士族子弟凭高贵的门第可以做官, 他们不需要学习,也看不起老师,他们尊“家法”而鄙从师。到唐代, 九品中正制废除了,改以官爵的高下为区分门第的标准。这对择师 也有很大的影响,在当时士大夫阶层中,就普遍存在着从师“位卑则 足羞,官盛则近谀”的心理。韩愈反对这种错误的观念,提出以“道” 为师,“道”在即师在,在当时具有明显的进步意义。与韩愈同时代的 柳宗元在《答韦中立论师道书》中说:“今之世不闻有师,有辄哗笑 之,以为狂人。

新课助读

自主梳理

独韩愈奋不顾流俗,犯笑侮,收召后学,作《师说》,因抗颜而为

师…...愈以是得狂名,居长安,炊不暇熟,又挈挈而东,如是者数矣。” 由此可以看出《师说》的写作背景和作者的斗争精神。

★韩愈(768—824),字退之,河阳(今河南孟州)人。韩氏祖籍昌黎 (今辽宁义海),每自称“昌黎韩愈”,世称“韩昌黎”。曾任监察御史、 国子博士、吏部侍郎等职。因谏阻宪宗迎佛骨,被贬为潮州刺史, 后官至吏部侍郎。卒谥“文”。他是唐代“古文运动”的倡导者,苏轼 称他“文起八代之衰”,明人列他为“唐宋八大家”之首。有《昌黎先 生集》。

★“说”是古代散文中的一种文体,属议论文的范围,可以先叙后议, 也可以夹叙夹议, 一般为陈述自己对某种事物的见解。《捕蛇者说》 《马说》《爱莲说》都属“说” 一类文章。《师说》意思是解说关

于“从师”的道理。

新课助读

自主梳理

加点字 读 音 加点字

读 音

庸知 yōng 近谀

yú

苌弘 cháng 老聃

dān

郯子 tán 李蟠

pán

解 解惑 jiě 择 择师

zé

押解 jiè 择菜

zhái

读 句读 dòu 传 经传

zhuàn

读书 dú 流传

chuán

2.识通假

师者,所以传道受业解惑也(“受”通“_”) 或师焉,或不焉(“不”通“ _ ”)

新课助读 自主梳理

1.注 字 音

3.解多义

古之学者必有师( )

吾 师 道 也 ( _ )

师

师道之不传也久矣( )

吾从而师之( )

师者,所以传道受业解惑也( )

道 师道之不传也久矣( )

余嘉其能行古道( ) 所以传道受业解惑也( _ )

解 {秦军解去,遂救邯郸,存赵( )

太后之色少解(

新课助读 自主梳理

(小学而大遗,吾未见其明也( )

秦无亡矢遗镞之费( )

遗

飘飘乎如遗世独立( )

(公子闻之,往请,欲厚遗之( )

圣人无常师( )

常 {备他盗之出入与非常也( )

十七为君妇,心中常苦悲( )

自主梳理

新课助读

择师而教之( )

郯子之徒( )

古 之 学 者 ( )

师道之不复,可知矣(

句读之不知( )

六艺经传皆通习之(

自主梳理

新课助读

新课助读 自主梳理

生乎吾前,其闻道也固先乎吾( )

古之圣人,其出人也远矣( )

其 余嘉其能行古道( )

夫庸知其年之先后生于吾乎( )

其皆出于此乎 ( )

4.辨活用

吾从而师之( ) 吾师道也(

是故圣益圣,愚益愚( 则耻师焉(

小学而大遗(

例 句 古 义

今 义

学者 古之学者必有师 求学的人

在学术上有所成就的人

所以 师者,所以传道 受业解惑也 用来……的

表示因果关系的连词

从而 吾从而师之 跟随并且

表目的或结果的连词

无 是故无贵无贱 不论,不分

没有

众人 今之众人 一般人

大家;许多人

小学 小学而大遗 小的方面学习

对儿童、少年实施初等

教育的学校,给儿童、少| 年以全面的基础教育

新课助读 自主梳理

5.分古今

例 句 古 义

今 义

不必 是故弟子不必不 如师 不一定

表示事理上或情理上不 需要

古文 年十七,好古文 秦汉的散文, 与“韵文”相对

“五四”以前的文言文的 统称

6. 明句式

师者,所以传道受业解惑也( ) 句读之不知,惑之不解( )

师不必贤于弟子( )

不拘于时,学于余( )

爱其子,择师而教之( )

自主梳理

新课助读

7.积名句

(1) ,其为惑也,终不解矣。(韩愈《师说》)(2015 · 安徽 高考)

(2)师者, 。(韩愈《师说》)(2015 · 福建高考)

(3)韩愈在《师说》中说:从师与年纪无关,比自己年纪大的人,闻

道在自己之先,要以之为师;而“ "。(2014.大纲全国高考)

(4)句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉, 。(韩愈《师说》)(2013 .北京高考)

(5)呜呼!师道之不复,可知矣。 君 子 不 齿 ,其可怪也欤!(韩愈《师说》)

(6) ,闻道有先后,术业有专 攻,如是而已。(韩愈《师说》)

自主梳理

新课助读

(7)彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓 。(韩愈《师说》)

(8)爱其子, ;于其身也, ,惑矣。(韩愈《师 说》)

(9). 孰能无惑 (韩愈《师说》)

(10)是故无贵无贱,无长无少, _ 。(韩愈《师 说》)

新课助读 自主梳理

1.古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。

点 评:文章开头便提出“古之学者必有师”的论断,紧接着指出师 的作用是“传道受业解惑”,以此作为全文立论的出发点和依据。然 后句句紧承,推论出“道之所存,师之所存”的观点。同时,开头郑重 提出“古之学者必有师”,就隐含着对“今之学者”不从师的批判意味, 很自然地为第二段埋下了伏笔。在“传道受业解惑”三者之中,“传 道”是核心,“受业”是手段,“解惑”是“传道受业”中必然遇到的问题。 作者第一次鲜明地提出教师的责任,意义非凡。

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

2.句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明

也。

点 评: “句读之不知”“惑之不解”,均为宾语前置句,“之”为宾语前 置的标志,其正常语序应为“不知句读”“不解惑”。

“句读之不知”和“或师焉”相呼应,“惑之不解”和“或不焉”相呼应。 这句话的意思是:不知句读的要从师,有疑问解不开的却不从师,小 的方面倒要学习,大的方面(却)放弃了,我没有看到他聪明在什么地

方 。

这里作者仍是在强调从师的重要性,小事能从师,师亦只是“授之 书而习其句读”而已,而对于真正的“惑”,却耻学于师,这样的人怎能 “见其明”呢

结构图解 审美鉴赏

句段点评

多维探究

3.是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专

攻 , 如 是 而 已 。

点 评:这句话的意思是:因此,学生不一定不如老师,老师不一定 比学生贤能,听到道理有先有后,学问技艺各有专长,如此罢了。

这一 句是在已用老师的职能做了理论论证和用孔子的言行做了 事实论证之后,顺理成章、水到渠成地得出的进一步的结论。这个 结论,是对“道之所存,师之所存”的深化,也是对士大夫之族耻学于 师的进一步批判,说明了师生关系是相对的,教与学是可以相长的。 这一句由“是故”引出,用“如是而已”结尾,化繁为简,精辟透彻,高瞻 远 瞩 。

审美鉴赏

句段点评

多维探究

结构图解

本文虽然是一篇鼓励人们从师学习的文章,却体现了韩愈对“从

师”问题的深刻认识,这种深刻认识体现在哪些方面

提 示:韩愈在《师说》中对“从师”问题的深刻认识,至少体现在 三个方面。 一是突破了一般人对教师作用认识的局限,从“授之书 而习其句读”的“受业”,扩大到“传道"“解惑”,明确提出“师者,所以传 道受业解惑也”这个对教师作用的全面而崭新的界定,在当时是个 了不起的进步,在今天仍有现实意义。二是针对上层“士大夫之族” 的门第观念,明确提出“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也” 的全新的从师之道的观念:从师即学道,唯“道”是问,凡是闻道者无 论贵贱长幼都可为师。这个石破天惊的新观念,开拓了为师者的广 阔领域。三是在“道之所存,师之所存”的观点指导下,从“闻道有先 后,术业有专攻”的客观事实出发,推论出"弟子不必不如师,师不必 贤于弟子”的崭新观点,说明师生关系是相对的,教与学是可以相长 的,闪耀着朴素的辩证唯物论的思想光辉。

句段点评 多维探究 结构图解 审美鉴赏

古之学者必有师

提出论点 无贵无贱,无长无少

道之所存,师之所存

古之圣人,从师而问

今之众人,耻学于师

爱其子,择师而教

自 比

于其身,则耻师焉

巫医乐师百工不耻相师 士大夫从师则群聚笑之一

孔 子 师 郯 子 等 人

圣人无常师

“ 三 人 行 , 则 必 有 我 师 ”

交代写作缘起,激励后学

反面 论证

正面 论证

结构图解 审美鉴赏

( 举 例 )

( 引 用 )

句段点评 多维探究

分 析 论 证

对 比

一横比

-纵比

多姿语言“愈”生动

《师说》 一 文因多姿的语言而议论生动。

(1)简省的表达。如“传道受业解惑”6个字,极其准确而又深刻地

阐明了教师的三大职责及其相互关系:“传道”是核心,“受业”是目

的,“解惑”是手段。无论时代怎么变,“道”的内容怎么变,“受业解惑” 都是不变的。

句段点评 多维探究 结构图解

审美鉴赏

(2)整散的结合。

韩愈的散文素以气势充沛、笔力雄放著称,这体现在多用排比和 对偶句式上。他的这种风格,在本文中也得到了充分的体现。例如, 第二段“古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉”与“今之众人,其 下圣人也亦远矣,而耻学于师”是排偶句。接下去,“是故圣益圣,愚

亦愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎”则是散句。 而这一长的散句中,“圣益圣,愚亦愚”和“圣人之所以为圣,愚人之所 以为愚”,又都是排偶句。

(3)顶真的运用。

顶真即用上一句的结尾字,做下一句的开头。本文这样的句式很 多,如开头的几句:“古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。 人非生而知之者,孰能无惑 惑而不从师 …. …”这种句式的运用,加强 了句子之间的连接,使论述环环相扣,严密紧凑。

句段点评 多维探究

结构图解 审美鉴赏

(4)丰富的语气。

丰富的语气表达,可以增强文章的生动性,本文在这方面是相当

成功的。如用“嗟乎""呜呼”这样的语气词加强感叹,用“彼与彼年

相若也,道相似也”这样的摹状语句有声有色地描绘“士大夫之族” 的神态,用“如是而已”这样的语句表示结论的无可置疑。文章的第 二段, 一连用了三组对比揭示“耻学于师”的不明智,得出的结论是一 样的,但语气却各不相同。“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆 出于此乎”,是推测语气;“小学而大遗,吾未见其明也”,是判断语

气;“巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤”, 是感叹语气。这些错综变化的语句,使议论更生动,说理更深刻。

句段点评

审美鉴赏

结构图解

多维探究

美文品读 素材积累

读 韩 愈

梁 衡

韩愈为“唐宋八大家”之首,其文章写得好是真的。所以,我读韩愈 其人是从读韩愈其文开始的。就连他写的奏折,也比一般为官者讲 究些,于理、于情都特别动人,文字铿锵有力。他的那篇《谏迎佛

骨表》,有一股不怕鬼、不信邪的凛然大气和献身精神。但是,韩 愈越是肝脑涂地陈利害表忠心,宪宗就越觉得他是在抗龙颜,揭龙 鳞,大逆不道。于是,大喝一声把他赶出京城,贬到八千里外的海边 潮州去当地方小官。

韩愈这一贬,是他人生的一大挫折。因为这不同于一般的逆境, 一般的不顺,比之李白的怀才不遇,柳永的屡试不第要严重得多。 他们不过是登山无路,韩愈是已登山顶,又一下子被推到无底深渊, 其心情之坏可想而知。他在过蓝关时写了那首著名的诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

欲为圣明除弊事,肯将衰朽惜残年。 云横秦岭家何在 雪拥蓝关马不前。 知汝远来应有意,好收吾骨瘴江边。

美文品读

素材积累

这是给前来看他的侄孙写的,其心境之冷可见一斑。但是,当他

到了潮州后,发现当地的情况比他的心境还要坏。就气候水土而言, 这里还算富庶,但由于地处偏僻,文化落后,弊政陋习极多极重。农 耕方式原始,乡村学校不兴,有钱人养奴成风。见此情景韩愈大吃

一惊,同为大唐圣土,同为大唐子民,何忍遗此一隅,视而不救呢 他 觉得凭自己的知识、能力还能为地方百姓做点事,觉得比之百姓之 苦,自己的这点冤、这点苦反倒算不了什么。于是他到任之后,就 如新官上任一般,连续干了四件事。 一是驱除鳄鱼,大除其害。二 是兴修水利,推广北方先进的耕作技术。三是赎放奴婢。他下令奴 婢可以用工钱抵债,钱债相抵就给人自由,不抵者可用钱赎,以后不 得蓄奴。四是兴办教育,请先生,建学校,甚至还“以正音为潮人诲”。 当其获罪海隅,尚能心系百姓,真是难能可贵了。

美文品读

素材积累

一个人为文不说空话,为官不说假话,为政务求实绩,这在封建时

代难能可贵。应该说韩愈是言行一致的。他在政治上高举儒家旗 帜,是个封建传统思想道德的维护者。传统这个东西有两面性,当 它面对革命新潮时,表现出一副可憎的顽固面孔;而当它面对逆流 邪说时,又表现出撼山易撼传统难的威严。韩愈也是这样,他一方 面反对王叔文的改革, 一方面又对当时最尖锐的两个社会问题,即 藩镇割据和佛道泛滥,深恶痛绝,坚决抨击。他亲自参与平定叛乱。 到晚年时还以衰朽之身一人一马到叛军营中去劝敌投诚,其英雄气 概不亚于关云长单刀赴会。他出身小户,考进士第四次才中,在考 官时又三次碰壁,乌纱帽得来不易,按说他该惜官如命,但是他犯上 直言,被贬又继续尽其所能为民办事。这是中国知识分子的传统, 以国为任,以民为本,不违心,不费时,不浪费生命。他又倡导古文运 动,领导了一场文章革命。

美文品读

素材积累

他要求“文以载道”“陈言务去”,开一代文章先河,砍掉了骈文这个

重形式求华丽的节外之枝,而直承秦汉。他既立业又立言,全面实 践了儒家道德。

人生的逆境大约可分四种: 一曰生活之苦,饥寒交迫;二曰心境之 苦,怀才不遇;三曰事业受阻,功败垂成;四曰存亡之危,身处绝境。处 逆境之心也分四种: 一是心灰意冷,逆来顺受;二是怨天尤人,牢骚满 腹;三是见心明志,直言疾呼;四是泰然处之,尽力有为。韩愈是处在 第 二 、第三种逆境,而选择了后两种心态,既见心明志,著文倡道,又 脚踏实地,尽力而为。只这一点他就比屈原、李白高明,没有只停 留在江畔沉吟、蜀道叹难上。他不辞海隅之小,不求其功之显,只

是奉献于民,求成于心。

美文品读

素材积累

一个人是微不足道的,但是当他与百姓利益,与社会进步连在一

起时就价值无穷,就被社会所承认。于是,我心中也渐渐泛起这样 的四句诗:

一封朝奏九重天,夕贬潮州路八千。

八月为民兴四利, 一片江山尽姓韩。

品读提示:梁衡的文化散文美不胜收,这篇文章除了正面叙述有 关史实之外,还用文学笔法为我们描述了一个身处逆境、不怨天尤 人、爱民如子的知识分子形象。此外,作者还从不同角度烘托这一 形象。 一是与同处逆境的屈原、李白做对比,凸显韩愈的坦然和担 当;二是从人对逆境的心态方面赞美韩愈的精神。

美文品读

素材积累

教育是关系国计民生的大事,国民对待教育的态度,关系到一个

国家能否人才辈出、后继有人。《师说》作为一篇第一次明确阐 释教师职责、呼吁关注教育、注重从师学习的文章,无论是在唐代 还是在今天,都具有十分重要的意义。

●孔子是中国最早的教育家, 一部《论语》记载的大多是孔子如 何传道解惑的事迹,却很少见到他如何教学生识字读书的事。可见, 学习最初是为了求道或解惑的。不知从何时起,学习变成了以学习 教材字句为主,并渐渐丢掉了最初的目的,到如今,这种情形就更为 突出了,“句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉”,韩愈认为这是“小

学而大遗”,这种“抓了芝麻,丢了西瓜”的做法,是很不明智的。

美文品读 素材积累

●韩愈因《谏迎佛骨表》被贬潮州, 一下子进入人生事业的低谷,

但他没有像屈原、李白那样只停留在江畔沉吟、蜀道叹难上。只 这一点他就比屈原、李白高明,他不辞海隅之小,不求其功之显,只 是奉献于民,求成于心。有人研究,韩愈之前,潮州只有进士三名,韩 愈之后,到南宋时,登第进士就达一百七十二名,是他大开教育之功。 在那个耻于从师的年代里,韩愈勇敢地站出来,写下了我国教育史

上著名的论述师道的文章 — — 《师说》。

美文品读 素材积累

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读