第7课 古代的商业贸易 导学案(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第7课 古代的商业贸易 导学案(含答案)--2024-2025学年高二历史统编版(2019)选择性必修2 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 78.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 08:53:46 | ||

图片预览

文档简介

第7课古代的商业贸易

课程标准

1.了解商业贸易的起源和古代世界的商业活动,认识古代商业贸易对不同地区文明交流的作用

2.知道中国古代商业贸易的发展历程,理解其在不同历史时期的特点和影响。

核心素养

1.时空观念:梳理古代商业贸易在不同历史时期、不同地区的发展脉络,明确其时空演变特征,如丝绸之路在不同朝代的延伸与贸易变化,以及古代世界其他贸易路线的时空分布。

2.史料实证:运用文字、图片、考古等多种史料,论证古代商业贸易的发展状况、交易物品、贸易方式等,如通过《史记货殖列传》了解西汉商业发展,借助考古出土的货币研究古代贸易规模。

3.历史解释:阐释古代商业贸易发展的原因、影响,分析不同地区商业贸易模式的差异,如对比中国古代与古代希腊商业贸易特点的不同及其成因。

4.唯物史观:从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系出发,理解古代商业贸易与社会发展的相互作用,如商业繁荣对城市兴起、社会阶层变动的影响。

5.家国情怀:认识中国古代商业贸易成就对世界文明发展的贡献,增强民族自豪感;同时理解商业贸易在促进不同文明交流互鉴中的重要意义,培养开放包容的文化态度。

知识导航

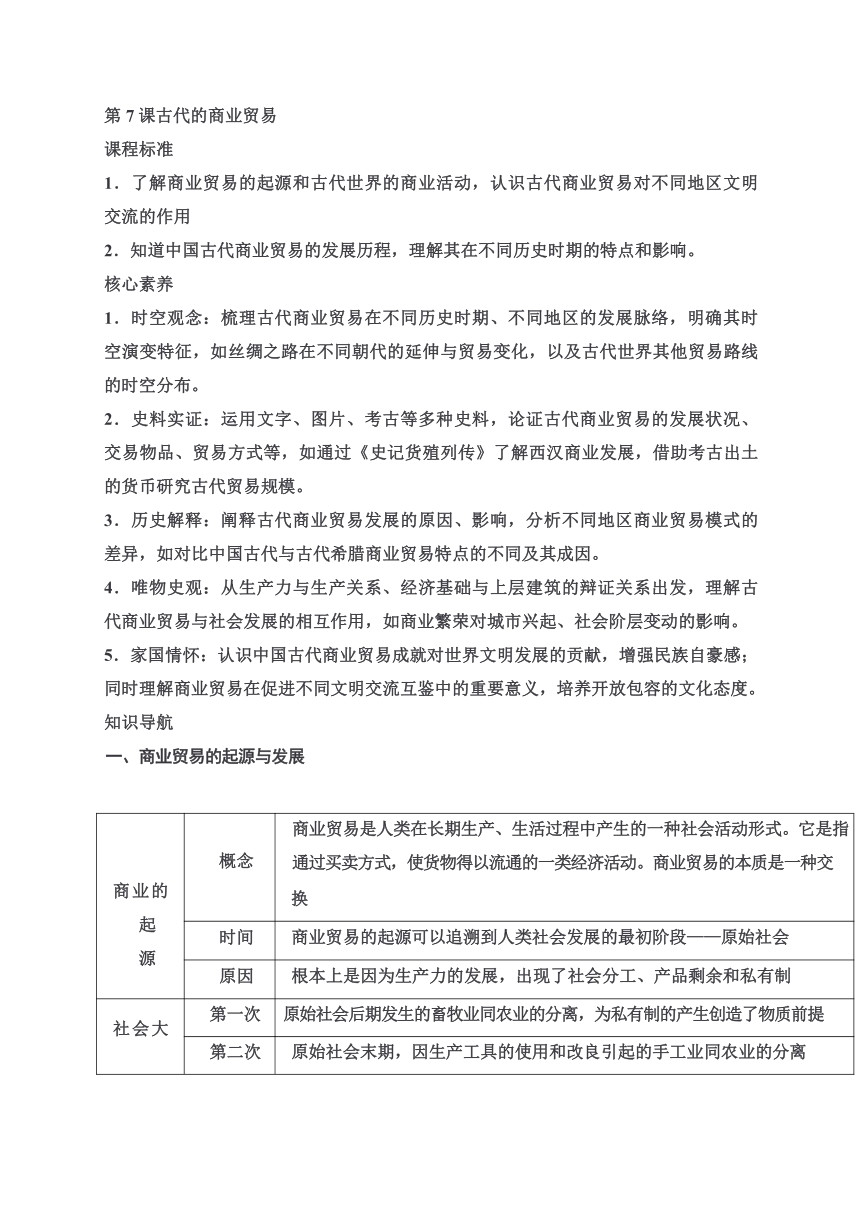

一、商业贸易的起源与发展

商业的起 源 概念 商业贸易是人类在长期生产、生活过程中产生的一种社会活动形式。它是指 通过买卖方式,使货物得以流通的一类经济活动。商业贸易的本质是一种交 换

时间 商业贸易的起源可以追溯到人类社会发展的最初阶段——原始社会

原因 根本上是因为生产力的发展,出现了社会分工、产品剩余和私有制

社会大分 工 第一次 原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离,为私有制的产生创造了物质前提

第二次 原始社会末期,因生产工具的使用和改良引起的手工业同农业的分离

第三次 奴隶社会初期出现专门经营商品买卖的商人,商业资本开始积累

中国古代 的商业贸 易 商朝 出现了专门从事商品交换的商人,商业贸易遍及商代统治区域和周边地区, 商业主要掌握在官府和贵族手里

西周 “工商食官”:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务

春秋战国 发展表现 “工商食官”的格局被打破,商人的社会地位有所提高,出现 私商

原因 ①春秋战国时期生产力水平提高,出现私营手工业;②周王室 衰微,官府控制商业的局面被打破;③诸侯为增强国力重视经 济发展;④成功商人的示范作用

秦汉 货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。(重农抑商政策)

魏晋南北 朝 商业发展相对缓慢,草市(集市)出现,并受政府管理

唐宋 表现 随着商品经济的发展,城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一 步繁荣

重农抑商 政策松动 ①商业时间:定时启闭——早市、夜市繁荣; ②商业区域:严格坊市制——坊市界限不复存在,市分于街巷 形成街市(城郭和乡村允许置市贸易,草市繁荣); ③官府管理:受官府直接监控——商业活动不受官府直接监管

元朝 大都成为国际商业大都会;杭州是南方最大的商业和手工业中心;对外贸易 发达,泉州是元代最大港口,也是世界第一大港

明清 ①农产品和手工业品的商品化程度加深;②区域间长途贩运贸易发展,形成 全国范围的商业贸易网络;③出现地域性“商帮”(“徽商”和“晋商”); ④白银货币化;⑤商业市镇的兴盛;⑥钱庄、票号等金融机构出现

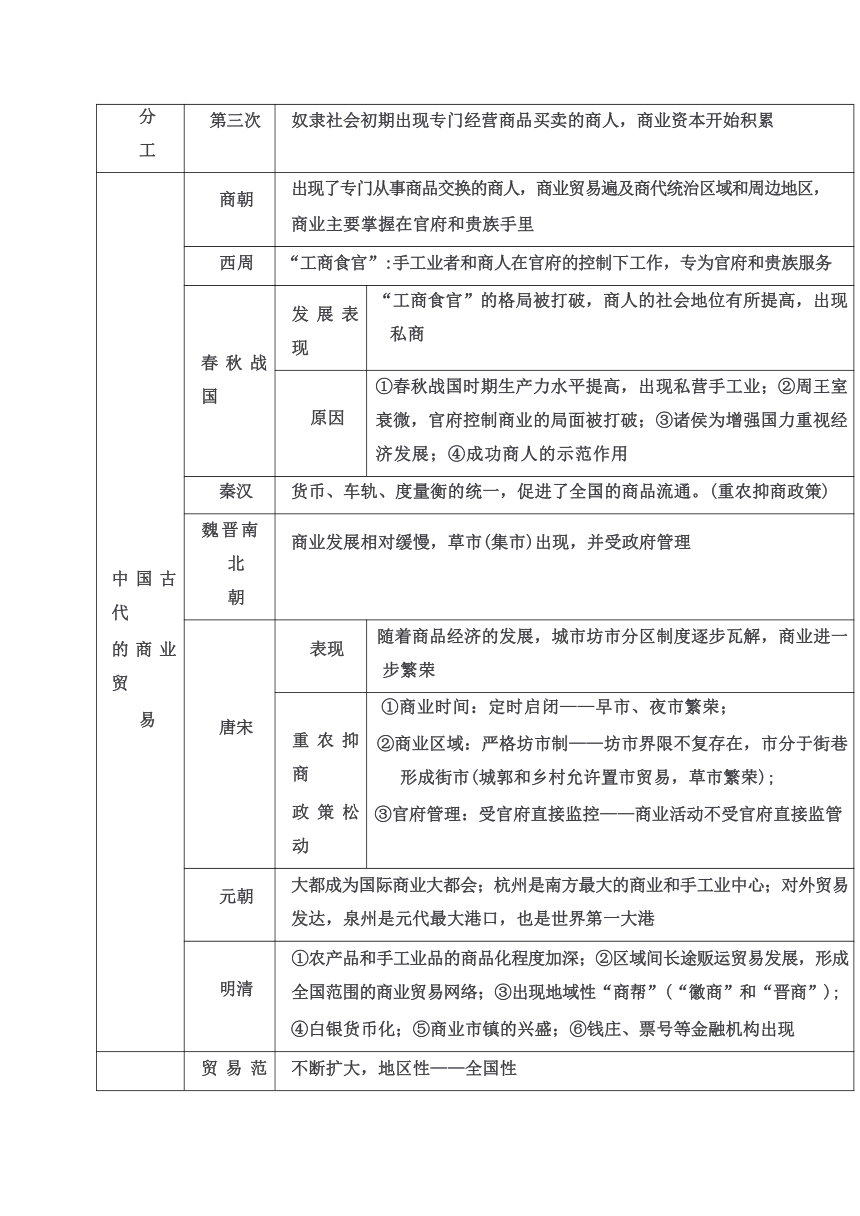

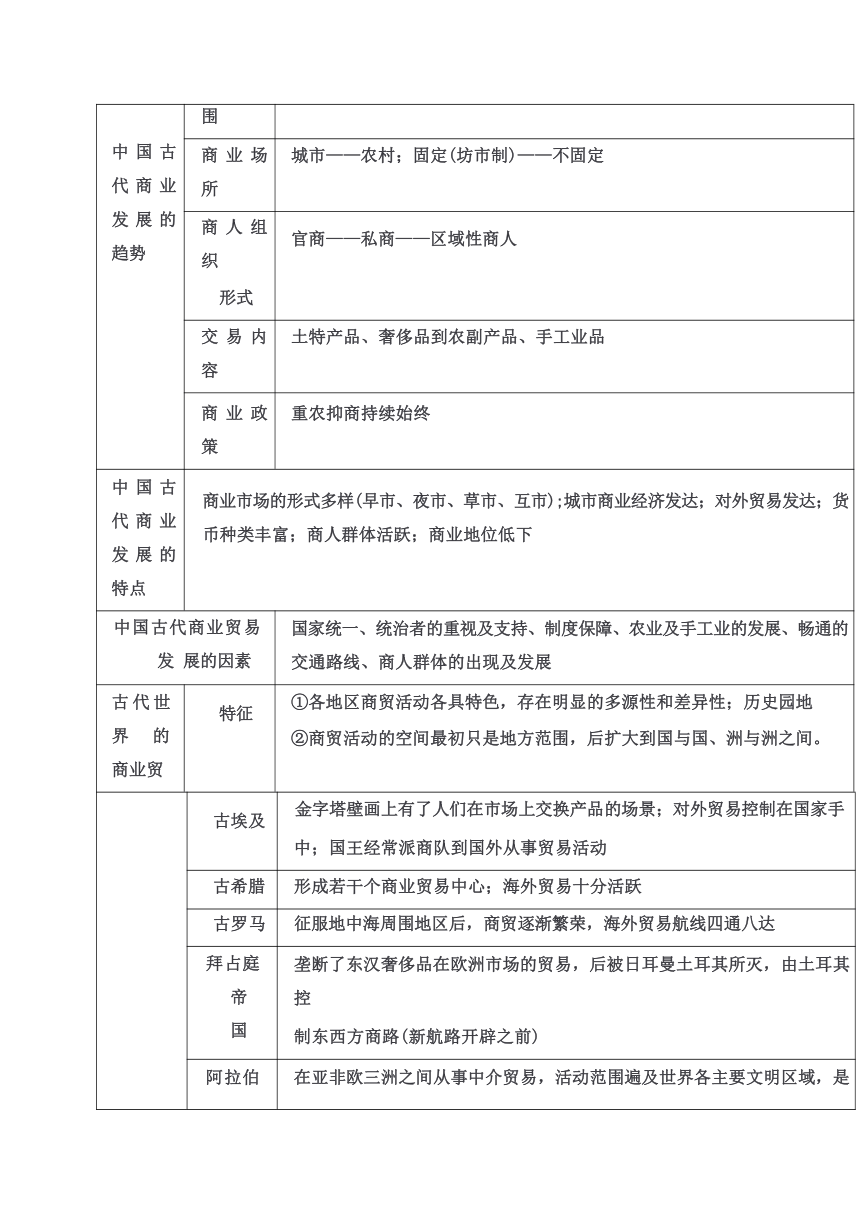

中国古代商业发展的趋势 贸易范围 不断扩大,地区性——全国性

商业场所 城市——农村;固定(坊市制)——不固定

商人组织 形式 官商——私商——区域性商人

交易内容 土特产品、奢侈品到农副产品、手工业品

商业政策 重农抑商持续始终

中国古代商业发展的特点 商业市场的形式多样(早市、夜市、草市、互市);城市商业经济发达;对外贸易发达;货 币种类丰富;商人群体活跃;商业地位低下

中国古代商业贸易发 展的因素 国家统一、统治者的重视及支持、制度保障、农业及手工业的发展、畅通的 交通路线、商人群体的出现及发展

古代世界 的商业贸 特征 ①各地区商贸活动各具特色,存在明显的多源性和差异性;历史园地 ②商贸活动的空间最初只是地方范围,后扩大到国与国、洲与洲之间。

古埃及 金字塔壁画上有了人们在市场上交换产品的场景;对外贸易控制在国家手 中;国王经常派商队到国外从事贸易活动

古希腊 形成若干个商业贸易中心;海外贸易十分活跃

古罗马 征服地中海周围地区后,商贸逐渐繁荣,海外贸易航线四通八达

拜占庭帝 国 垄断了东汉奢侈品在欧洲市场的贸易,后被日耳曼土耳其所灭,由土耳其控 制东西方商路(新航路开辟之前)

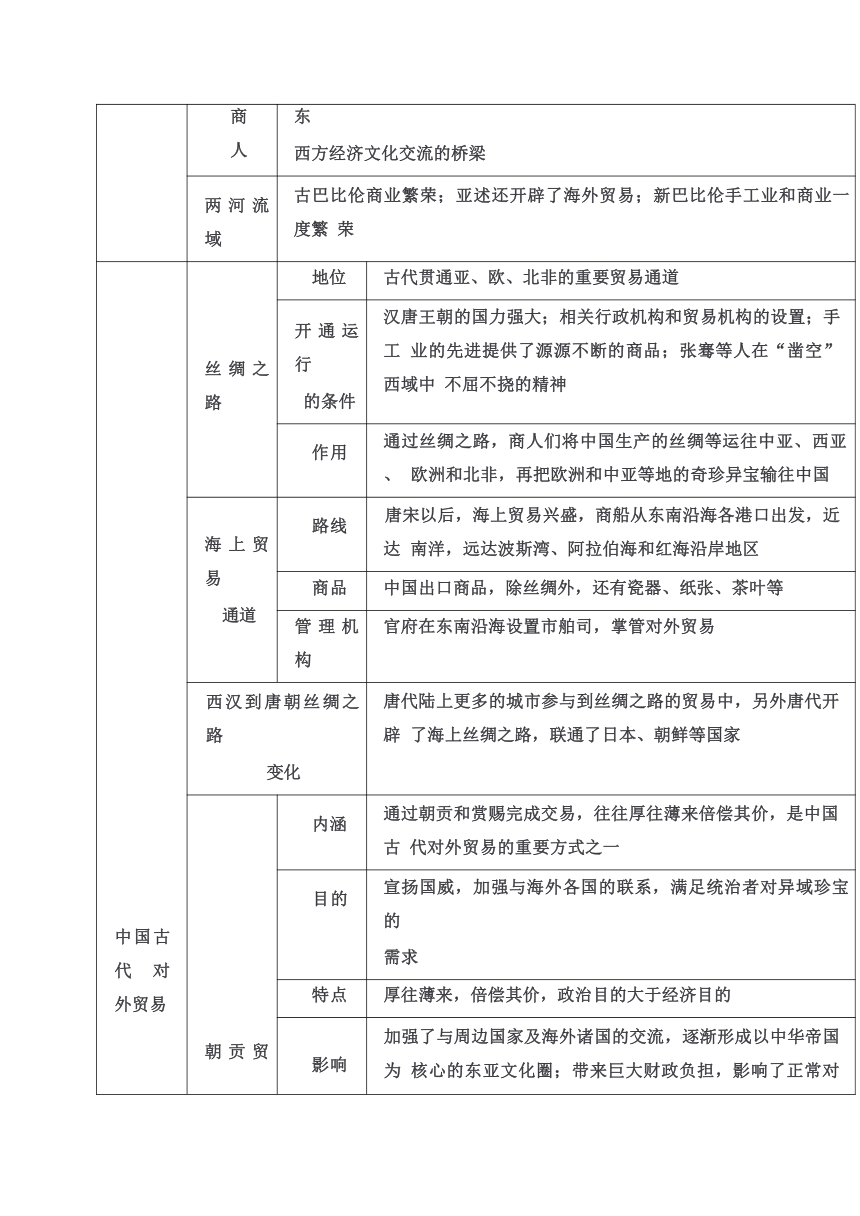

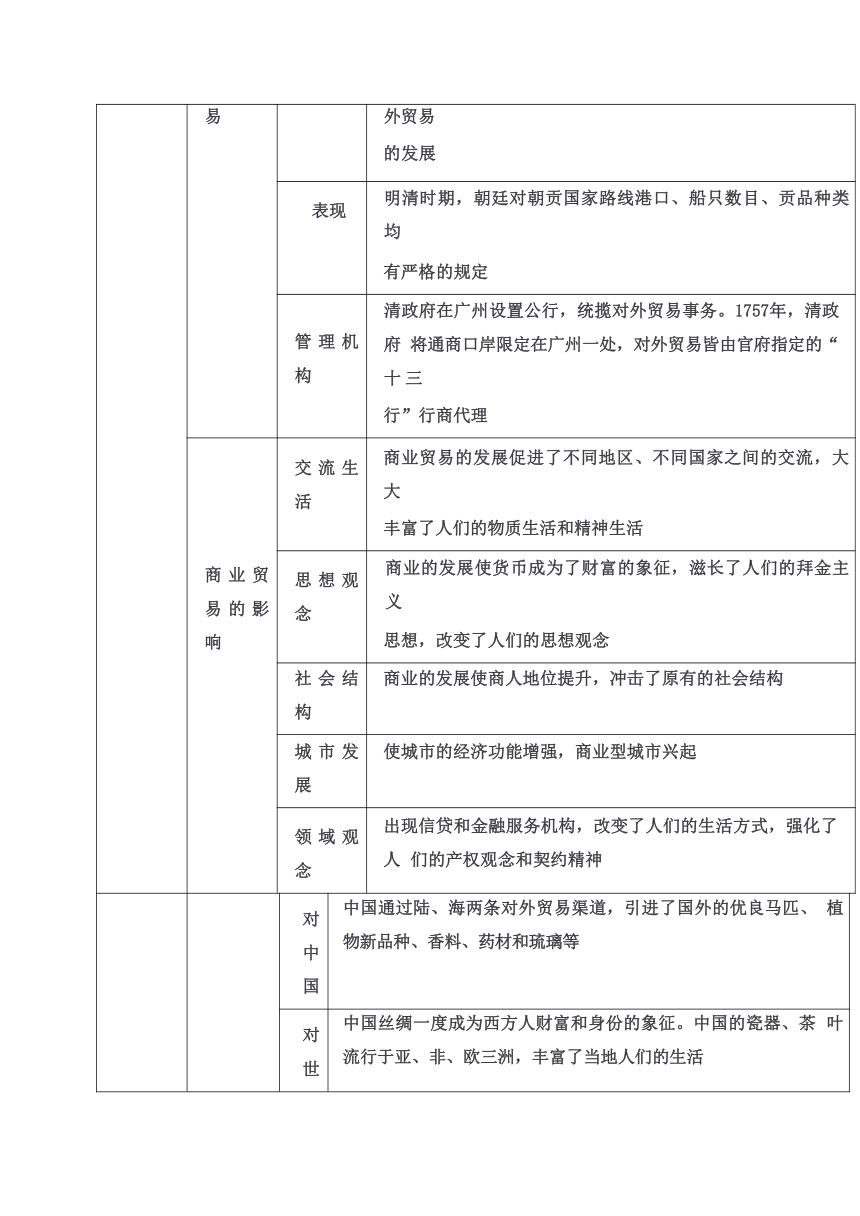

阿拉伯商 人 在亚非欧三洲之间从事中介贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域,是东 西方经济文化交流的桥梁

两河流域 古巴比伦商业繁荣;亚述还开辟了海外贸易;新巴比伦手工业和商业一度繁 荣

中国古代 对外贸易 丝绸之路 地位 古代贯通亚、欧、北非的重要贸易通道

开通运行 的条件 汉唐王朝的国力强大;相关行政机构和贸易机构的设置;手工 业的先进提供了源源不断的商品;张骞等人在“凿空”西域中 不屈不挠的精神

作用 通过丝绸之路,商人们将中国生产的丝绸等运往中亚、西亚、 欧洲和北非,再把欧洲和中亚等地的奇珍异宝输往中国

海上贸易 通道 路线 唐宋以后,海上贸易兴盛,商船从东南沿海各港口出发,近达 南洋,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区

商品 中国出口商品,除丝绸外,还有瓷器、纸张、茶叶等

管理机构 官府在东南沿海设置市舶司,掌管对外贸易

西汉到唐朝丝绸之路 变化 唐代陆上更多的城市参与到丝绸之路的贸易中,另外唐代开辟 了海上丝绸之路,联通了日本、朝鲜等国家

朝贡贸易 内涵 通过朝贡和赏赐完成交易,往往厚往薄来倍偿其价,是中国古 代对外贸易的重要方式之一

目的 宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的 需求

特点 厚往薄来,倍偿其价,政治目的大于经济目的

影响 加强了与周边国家及海外诸国的交流,逐渐形成以中华帝国为 核心的东亚文化圈;带来巨大财政负担,影响了正常对外贸易 的发展

表现 明清时期,朝廷对朝贡国家路线港口、船只数目、贡品种类均 有严格的规定

管理机构 清政府在广州设置公行,统揽对外贸易事务。1757年,清政府 将通商口岸限定在广州一处,对外贸易皆由官府指定的“ 十 三 行”行商代理

商业贸易的影响 交流生活 商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大 丰富了人们的物质生活和精神生活

思想观念 商业的发展使货币成为了财富的象征,滋长了人们的拜金主义 思想,改变了人们的思想观念

社会结构 商业的发展使商人地位提升,冲击了原有的社会结构

城市发展 使城市的经济功能增强,商业型城市兴起

领域观念 出现信贷和金融服务机构,改变了人们的生活方式,强化了人 们的产权观念和契约精神

对中国 中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、 植物新品种、香料、药材和琉璃等

对世界 中国丝绸一度成为西方人财富和身份的象征。中国的瓷器、茶 叶流行于亚、非、欧三洲,丰富了当地人们的生活

二、货币、信贷、商业契约

货 币 概念 作为固定充当一般等价物的特殊商品,货币是在商品交换发展到一定程度时才出 现的

产生与 发展 早期商业交换的形式是以物易物。随着商业规模的扩张,人们开始以货币为媒介 进行商品交换

中国早在商朝就用贝等天然物作为货币。公元前11世纪,古埃及开始用铜块和银 块作为货币。公元前8一前7世纪,小亚细亚出现了金属铸币

作用意 义 ①便利了商品交换和流通;②成为财富的象征;③促使商业的功能由最初的互补 余缺向逐利增财转化;④货币已经渗透到社会的方方面面,在人们生活中发挥着 重要的作用。但也容易滋长人们的拜金主义思想

信贷 概念 广义的信贷指存款放款的信用活动的总称。狭义则仅指贷款,货币持有者将货币资 金按一定的利率借给用款人,用款人需要在约定的期限内归还本息的信用活动

古代世 界发展 公元前22— 前21C. 两河流域:出现了经营借贷的商人。神庙、宫廷也从事放贷业务, 不同形式的借贷有不同的利息规定,生活消费类借贷明显具有扶贫 的特征,具有社会救济性质的免息借贷

公元前16— 前11C. 古代埃及:出现了较为完备的借贷合约。借贷行为必须有证人,还 要履行担保等程序,受到法律保护

公元前4C, 古希腊:出现了汇票的雏形。商业迅速发展,货币流通范围不断扩 大,专门从事货币兑换、保管和汇兑的经营行业开始兴起

古代中 国发展 周代 《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载;

春秋 实物借贷形式已经比较普遍,出现了货币信贷;

唐朝 信贷业务由存贷款发展到汇兑,出现了类似现代汇票的“飞钱”(作 用:减低对铜钱需求,缓和钱币不足;便于商人的贸易活动时); 当铺取得合法地位,成为独立金融机构

宋朝 交子、会子等纸币开始使用,逐渐取代不少汇兑业务;

明中期以后 钱铺等新式金融机构盛行起来;

清朝 除传统借贷关系外,资本性借贷也有显著发展,出现了本票性质的 庄票(特点:偿还性;增值性;流通性)

新变化 明朝中期以后,钱铺等新式金融机构盛行起来。业务:兑换银钱、 经营存款、汇兑款项、发放贷款

商业 契约 概念 在经济活动中交易当事人双方订立的有关买卖、抵押、借贷、租赁等事项的文书 或条款,有口头商业契约和文书商业契约,契约实际上就是合同

特点 契约关系的双方是平等的;契约关系的主体是自由的主体;契约主体要诚实守信, 善意履行契约内容;契约要保障主体双方的公平性

契约精 神 自由、平等、守信精神,证据意识、财产观念

古代世 界发展 古埃及 公元前3000年左右,商业契约广泛使用。凡转让重要财产,都要在 地方或中央官署达成书面契约,由书记官登记、备案,以证明财产 的所有权

两河流域 公元前2600年左右,已使用契约;古巴比伦时期,订立契约是普遍 现象。契约除明确规定当事人双方在所从事活动中的责权、利以外, 在末尾必须有双方的盖章,以及几位证人的签名

古代中 国发展 商周时期 出现契约

汉朝以后 凡涉及买卖、租佃、借贷等财产关系和收养、雇佣、立嗣等人身关 系的事宜,当事人之间几乎都要订立契约

唐宋以后 由于商品经济的不断发展,契约的应用更加广泛

作用意 义 ①有利于维护契约关系双方的利益;②有利于促进商品交换活动的有序进行;③ 有利于促进社会诚信体系的建设;④有利于维护社会秩序

三大商业媒介发展对人们日 常生活影响 商业活动领域日益扩 大 ;商品经济繁荣;人们生活方式与观念转变

习题巩固

1(2024重庆高考)1284年,元朝政府下令禁止权势之家进行海外贸易,犯者籍没一半家产,但这一禁令收效甚微。1293年,不再禁止权势之家"入蕃为贾",而是约束不法行为,"依着百姓每(们)的体例,与抽分者"。此后权势之家出海为贾现象增多。这反映出元朝()

A.征税加剧社会贫富分化

B.贵族势力扩张威胁专制皇权

C.法律调整缓和阶级矛盾

D.海外贸易繁荣推动政策变革

2.(2024 甘肃高考)明朝中后期,商品经济繁荣。海禁之时,民间多私携物品往交趾诸处,经日本转手贩卖,换取日本长崎银,将至中国,凿沉其舟,携银以归。私商冒险带回白银的深层原因是,当时明朝()

A.东南沿海倭患严重

B.白银主要来自日本

C.海上商业贸易发达

D.经济高度依赖白银

3(2024.全国高考甲卷)《齐民要术》提倡在市场附近种植速生树种以获利。隋代长安大量屯兵,出现"樵贵帛贱"的现象。唐中期"京师苦樵薪乏",后期百姓甚至砍伐桑树,运到市场上"卖作薪蒸"。上述现象表明隋唐时期()A.重农抑商政策废弛

B.都城能源问题突出

C.自然生态环境好转

D.市镇经济开始崛起

4.(2024广西高考)明初,北京内城"商贾未集,市鏖尚疏",因此官府在皇城四门外等地修建民房和店房,召民居住,召商居货。明中后期,"正阳门前搭盖棚房,居之为肆",形成"布棚摊子满前门"的外城市肆。这反映了( )a.城市商业区域的扩张

B.新的经营方式出现

C.城市商业分工的繁细

D.工商业市镇的兴起

5(2024.福建高考)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸岛上,居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等,该岛还发现了9-10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了()

A,环印度洋贸易的影响

B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变

D.阿拉伯人的优势地位

6.如图是唐宋海上交通路线简图此图反映出( )

A. 中国与天竺、波斯交往频繁 B. 经济重心南移的完成

C. 指南针广泛应用于航海事业 D. 对外贸易的持续发展

7.明清时期,江南地区出现了许多女性文学世家,一家之中祖孙、母女、婆媳、姊妹、姑嫂、妯娌等均系诗人、词人、文学家。她们敢于发声否定“内言不出于阃(内室)”的传统观念,自著诗话、诗评;一些书坊也编选、出版女性诗文总集、选集、别集。这可反映当时江南地区( )

A. 经济发展推动了社会进步 B. 妇女政治地位的显著提高

C. 市民阶层文化生活的丰富 D. 书院教育摆脱了科举束缚

8.庄票又称钱庄票,是清代钱庄发行的一种会票。发行兑换券性质的庄票是钱庄的首要业务,钱庄按寄存户存钱(银)填发存款收据,不记名,不论何人持有,凭票即付,可以代替现金流通。庄票的出现表明清代( )

A. 商人社会地位的提高 B. 金属货币的流通量不足

C. 资本性借贷有所发展 D. 借贷纠纷得以和平解决

9.徽商不仅在家乡修建祠堂“祭用朱文公家礼”,而且他们“贾而好儒”,把业儒看得高于服贾,尤对子弟业儒无不寄予厚望,期待甚殷。这说明当时( )

A. 儒学对商业的影响 B. 商业行为亟待规范

C. 徽商的社会地位提高 D. 儒学确立了正统地位

10.唐诗“夜市桥边火,春风寺外船”、“沿溜入阊门,千灯夜市喧”等描写了唐朝后期夜市的繁荣景象。当时夜市的繁荣表明( )

A. 商品经济得到了发展 B. 江南已成为中国经济重心

C. 工商业市镇蓬勃兴起 D. 全国性商业中心已经形成

答案

DDBAA DACDA

课程标准

1.了解商业贸易的起源和古代世界的商业活动,认识古代商业贸易对不同地区文明交流的作用

2.知道中国古代商业贸易的发展历程,理解其在不同历史时期的特点和影响。

核心素养

1.时空观念:梳理古代商业贸易在不同历史时期、不同地区的发展脉络,明确其时空演变特征,如丝绸之路在不同朝代的延伸与贸易变化,以及古代世界其他贸易路线的时空分布。

2.史料实证:运用文字、图片、考古等多种史料,论证古代商业贸易的发展状况、交易物品、贸易方式等,如通过《史记货殖列传》了解西汉商业发展,借助考古出土的货币研究古代贸易规模。

3.历史解释:阐释古代商业贸易发展的原因、影响,分析不同地区商业贸易模式的差异,如对比中国古代与古代希腊商业贸易特点的不同及其成因。

4.唯物史观:从生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的辩证关系出发,理解古代商业贸易与社会发展的相互作用,如商业繁荣对城市兴起、社会阶层变动的影响。

5.家国情怀:认识中国古代商业贸易成就对世界文明发展的贡献,增强民族自豪感;同时理解商业贸易在促进不同文明交流互鉴中的重要意义,培养开放包容的文化态度。

知识导航

一、商业贸易的起源与发展

商业的起 源 概念 商业贸易是人类在长期生产、生活过程中产生的一种社会活动形式。它是指 通过买卖方式,使货物得以流通的一类经济活动。商业贸易的本质是一种交 换

时间 商业贸易的起源可以追溯到人类社会发展的最初阶段——原始社会

原因 根本上是因为生产力的发展,出现了社会分工、产品剩余和私有制

社会大分 工 第一次 原始社会后期发生的畜牧业同农业的分离,为私有制的产生创造了物质前提

第二次 原始社会末期,因生产工具的使用和改良引起的手工业同农业的分离

第三次 奴隶社会初期出现专门经营商品买卖的商人,商业资本开始积累

中国古代 的商业贸 易 商朝 出现了专门从事商品交换的商人,商业贸易遍及商代统治区域和周边地区, 商业主要掌握在官府和贵族手里

西周 “工商食官”:手工业者和商人在官府的控制下工作,专为官府和贵族服务

春秋战国 发展表现 “工商食官”的格局被打破,商人的社会地位有所提高,出现 私商

原因 ①春秋战国时期生产力水平提高,出现私营手工业;②周王室 衰微,官府控制商业的局面被打破;③诸侯为增强国力重视经 济发展;④成功商人的示范作用

秦汉 货币、车轨、度量衡的统一,促进了全国的商品流通。(重农抑商政策)

魏晋南北 朝 商业发展相对缓慢,草市(集市)出现,并受政府管理

唐宋 表现 随着商品经济的发展,城市坊市分区制度逐步瓦解,商业进一 步繁荣

重农抑商 政策松动 ①商业时间:定时启闭——早市、夜市繁荣; ②商业区域:严格坊市制——坊市界限不复存在,市分于街巷 形成街市(城郭和乡村允许置市贸易,草市繁荣); ③官府管理:受官府直接监控——商业活动不受官府直接监管

元朝 大都成为国际商业大都会;杭州是南方最大的商业和手工业中心;对外贸易 发达,泉州是元代最大港口,也是世界第一大港

明清 ①农产品和手工业品的商品化程度加深;②区域间长途贩运贸易发展,形成 全国范围的商业贸易网络;③出现地域性“商帮”(“徽商”和“晋商”); ④白银货币化;⑤商业市镇的兴盛;⑥钱庄、票号等金融机构出现

中国古代商业发展的趋势 贸易范围 不断扩大,地区性——全国性

商业场所 城市——农村;固定(坊市制)——不固定

商人组织 形式 官商——私商——区域性商人

交易内容 土特产品、奢侈品到农副产品、手工业品

商业政策 重农抑商持续始终

中国古代商业发展的特点 商业市场的形式多样(早市、夜市、草市、互市);城市商业经济发达;对外贸易发达;货 币种类丰富;商人群体活跃;商业地位低下

中国古代商业贸易发 展的因素 国家统一、统治者的重视及支持、制度保障、农业及手工业的发展、畅通的 交通路线、商人群体的出现及发展

古代世界 的商业贸 特征 ①各地区商贸活动各具特色,存在明显的多源性和差异性;历史园地 ②商贸活动的空间最初只是地方范围,后扩大到国与国、洲与洲之间。

古埃及 金字塔壁画上有了人们在市场上交换产品的场景;对外贸易控制在国家手 中;国王经常派商队到国外从事贸易活动

古希腊 形成若干个商业贸易中心;海外贸易十分活跃

古罗马 征服地中海周围地区后,商贸逐渐繁荣,海外贸易航线四通八达

拜占庭帝 国 垄断了东汉奢侈品在欧洲市场的贸易,后被日耳曼土耳其所灭,由土耳其控 制东西方商路(新航路开辟之前)

阿拉伯商 人 在亚非欧三洲之间从事中介贸易,活动范围遍及世界各主要文明区域,是东 西方经济文化交流的桥梁

两河流域 古巴比伦商业繁荣;亚述还开辟了海外贸易;新巴比伦手工业和商业一度繁 荣

中国古代 对外贸易 丝绸之路 地位 古代贯通亚、欧、北非的重要贸易通道

开通运行 的条件 汉唐王朝的国力强大;相关行政机构和贸易机构的设置;手工 业的先进提供了源源不断的商品;张骞等人在“凿空”西域中 不屈不挠的精神

作用 通过丝绸之路,商人们将中国生产的丝绸等运往中亚、西亚、 欧洲和北非,再把欧洲和中亚等地的奇珍异宝输往中国

海上贸易 通道 路线 唐宋以后,海上贸易兴盛,商船从东南沿海各港口出发,近达 南洋,远达波斯湾、阿拉伯海和红海沿岸地区

商品 中国出口商品,除丝绸外,还有瓷器、纸张、茶叶等

管理机构 官府在东南沿海设置市舶司,掌管对外贸易

西汉到唐朝丝绸之路 变化 唐代陆上更多的城市参与到丝绸之路的贸易中,另外唐代开辟 了海上丝绸之路,联通了日本、朝鲜等国家

朝贡贸易 内涵 通过朝贡和赏赐完成交易,往往厚往薄来倍偿其价,是中国古 代对外贸易的重要方式之一

目的 宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝的 需求

特点 厚往薄来,倍偿其价,政治目的大于经济目的

影响 加强了与周边国家及海外诸国的交流,逐渐形成以中华帝国为 核心的东亚文化圈;带来巨大财政负担,影响了正常对外贸易 的发展

表现 明清时期,朝廷对朝贡国家路线港口、船只数目、贡品种类均 有严格的规定

管理机构 清政府在广州设置公行,统揽对外贸易事务。1757年,清政府 将通商口岸限定在广州一处,对外贸易皆由官府指定的“ 十 三 行”行商代理

商业贸易的影响 交流生活 商业贸易的发展促进了不同地区、不同国家之间的交流,大大 丰富了人们的物质生活和精神生活

思想观念 商业的发展使货币成为了财富的象征,滋长了人们的拜金主义 思想,改变了人们的思想观念

社会结构 商业的发展使商人地位提升,冲击了原有的社会结构

城市发展 使城市的经济功能增强,商业型城市兴起

领域观念 出现信贷和金融服务机构,改变了人们的生活方式,强化了人 们的产权观念和契约精神

对中国 中国通过陆、海两条对外贸易渠道,引进了国外的优良马匹、 植物新品种、香料、药材和琉璃等

对世界 中国丝绸一度成为西方人财富和身份的象征。中国的瓷器、茶 叶流行于亚、非、欧三洲,丰富了当地人们的生活

二、货币、信贷、商业契约

货 币 概念 作为固定充当一般等价物的特殊商品,货币是在商品交换发展到一定程度时才出 现的

产生与 发展 早期商业交换的形式是以物易物。随着商业规模的扩张,人们开始以货币为媒介 进行商品交换

中国早在商朝就用贝等天然物作为货币。公元前11世纪,古埃及开始用铜块和银 块作为货币。公元前8一前7世纪,小亚细亚出现了金属铸币

作用意 义 ①便利了商品交换和流通;②成为财富的象征;③促使商业的功能由最初的互补 余缺向逐利增财转化;④货币已经渗透到社会的方方面面,在人们生活中发挥着 重要的作用。但也容易滋长人们的拜金主义思想

信贷 概念 广义的信贷指存款放款的信用活动的总称。狭义则仅指贷款,货币持有者将货币资 金按一定的利率借给用款人,用款人需要在约定的期限内归还本息的信用活动

古代世 界发展 公元前22— 前21C. 两河流域:出现了经营借贷的商人。神庙、宫廷也从事放贷业务, 不同形式的借贷有不同的利息规定,生活消费类借贷明显具有扶贫 的特征,具有社会救济性质的免息借贷

公元前16— 前11C. 古代埃及:出现了较为完备的借贷合约。借贷行为必须有证人,还 要履行担保等程序,受到法律保护

公元前4C, 古希腊:出现了汇票的雏形。商业迅速发展,货币流通范围不断扩 大,专门从事货币兑换、保管和汇兑的经营行业开始兴起

古代中 国发展 周代 《周礼》中已经有了借贷纠纷的记载;

春秋 实物借贷形式已经比较普遍,出现了货币信贷;

唐朝 信贷业务由存贷款发展到汇兑,出现了类似现代汇票的“飞钱”(作 用:减低对铜钱需求,缓和钱币不足;便于商人的贸易活动时); 当铺取得合法地位,成为独立金融机构

宋朝 交子、会子等纸币开始使用,逐渐取代不少汇兑业务;

明中期以后 钱铺等新式金融机构盛行起来;

清朝 除传统借贷关系外,资本性借贷也有显著发展,出现了本票性质的 庄票(特点:偿还性;增值性;流通性)

新变化 明朝中期以后,钱铺等新式金融机构盛行起来。业务:兑换银钱、 经营存款、汇兑款项、发放贷款

商业 契约 概念 在经济活动中交易当事人双方订立的有关买卖、抵押、借贷、租赁等事项的文书 或条款,有口头商业契约和文书商业契约,契约实际上就是合同

特点 契约关系的双方是平等的;契约关系的主体是自由的主体;契约主体要诚实守信, 善意履行契约内容;契约要保障主体双方的公平性

契约精 神 自由、平等、守信精神,证据意识、财产观念

古代世 界发展 古埃及 公元前3000年左右,商业契约广泛使用。凡转让重要财产,都要在 地方或中央官署达成书面契约,由书记官登记、备案,以证明财产 的所有权

两河流域 公元前2600年左右,已使用契约;古巴比伦时期,订立契约是普遍 现象。契约除明确规定当事人双方在所从事活动中的责权、利以外, 在末尾必须有双方的盖章,以及几位证人的签名

古代中 国发展 商周时期 出现契约

汉朝以后 凡涉及买卖、租佃、借贷等财产关系和收养、雇佣、立嗣等人身关 系的事宜,当事人之间几乎都要订立契约

唐宋以后 由于商品经济的不断发展,契约的应用更加广泛

作用意 义 ①有利于维护契约关系双方的利益;②有利于促进商品交换活动的有序进行;③ 有利于促进社会诚信体系的建设;④有利于维护社会秩序

三大商业媒介发展对人们日 常生活影响 商业活动领域日益扩 大 ;商品经济繁荣;人们生活方式与观念转变

习题巩固

1(2024重庆高考)1284年,元朝政府下令禁止权势之家进行海外贸易,犯者籍没一半家产,但这一禁令收效甚微。1293年,不再禁止权势之家"入蕃为贾",而是约束不法行为,"依着百姓每(们)的体例,与抽分者"。此后权势之家出海为贾现象增多。这反映出元朝()

A.征税加剧社会贫富分化

B.贵族势力扩张威胁专制皇权

C.法律调整缓和阶级矛盾

D.海外贸易繁荣推动政策变革

2.(2024 甘肃高考)明朝中后期,商品经济繁荣。海禁之时,民间多私携物品往交趾诸处,经日本转手贩卖,换取日本长崎银,将至中国,凿沉其舟,携银以归。私商冒险带回白银的深层原因是,当时明朝()

A.东南沿海倭患严重

B.白银主要来自日本

C.海上商业贸易发达

D.经济高度依赖白银

3(2024.全国高考甲卷)《齐民要术》提倡在市场附近种植速生树种以获利。隋代长安大量屯兵,出现"樵贵帛贱"的现象。唐中期"京师苦樵薪乏",后期百姓甚至砍伐桑树,运到市场上"卖作薪蒸"。上述现象表明隋唐时期()A.重农抑商政策废弛

B.都城能源问题突出

C.自然生态环境好转

D.市镇经济开始崛起

4.(2024广西高考)明初,北京内城"商贾未集,市鏖尚疏",因此官府在皇城四门外等地修建民房和店房,召民居住,召商居货。明中后期,"正阳门前搭盖棚房,居之为肆",形成"布棚摊子满前门"的外城市肆。这反映了( )a.城市商业区域的扩张

B.新的经营方式出现

C.城市商业分工的繁细

D.工商业市镇的兴起

5(2024.福建高考)马达加斯加岛靠近非洲大陆东岸岛上,居民现在使用的马达加斯加语的词汇来自梵语、班图语等,该岛还发现了9-10世纪伊斯兰教徒的坟墓和波斯风格的陶器。这些现象反映了()

A,环印度洋贸易的影响

B.古代语言的融合发展

C.非洲本土文化的演变

D.阿拉伯人的优势地位

6.如图是唐宋海上交通路线简图此图反映出( )

A. 中国与天竺、波斯交往频繁 B. 经济重心南移的完成

C. 指南针广泛应用于航海事业 D. 对外贸易的持续发展

7.明清时期,江南地区出现了许多女性文学世家,一家之中祖孙、母女、婆媳、姊妹、姑嫂、妯娌等均系诗人、词人、文学家。她们敢于发声否定“内言不出于阃(内室)”的传统观念,自著诗话、诗评;一些书坊也编选、出版女性诗文总集、选集、别集。这可反映当时江南地区( )

A. 经济发展推动了社会进步 B. 妇女政治地位的显著提高

C. 市民阶层文化生活的丰富 D. 书院教育摆脱了科举束缚

8.庄票又称钱庄票,是清代钱庄发行的一种会票。发行兑换券性质的庄票是钱庄的首要业务,钱庄按寄存户存钱(银)填发存款收据,不记名,不论何人持有,凭票即付,可以代替现金流通。庄票的出现表明清代( )

A. 商人社会地位的提高 B. 金属货币的流通量不足

C. 资本性借贷有所发展 D. 借贷纠纷得以和平解决

9.徽商不仅在家乡修建祠堂“祭用朱文公家礼”,而且他们“贾而好儒”,把业儒看得高于服贾,尤对子弟业儒无不寄予厚望,期待甚殷。这说明当时( )

A. 儒学对商业的影响 B. 商业行为亟待规范

C. 徽商的社会地位提高 D. 儒学确立了正统地位

10.唐诗“夜市桥边火,春风寺外船”、“沿溜入阊门,千灯夜市喧”等描写了唐朝后期夜市的繁荣景象。当时夜市的繁荣表明( )

A. 商品经济得到了发展 B. 江南已成为中国经济重心

C. 工商业市镇蓬勃兴起 D. 全国性商业中心已经形成

答案

DDBAA DACDA

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化