广东省大湾区2024-2025学年高二上学期期末统一测试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省大湾区2024-2025学年高二上学期期末统一测试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 08:54:45 | ||

图片预览

文档简介

大湾区2024—2025学年高二年级第一学期期末统一测试

历史试题

(本试卷共8页,满分100分。考试时间90分钟)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求)

1. 西周初年,周公对封卫的康叔表示,对待殷商遗民要尊重其原先的法律,在册封叔虞的文书中指出要“启以夏政”。《周礼》中还提出了“刑新国用轻典”“刑平国用中典”“刑乱国用重典”等观点。这表明,西周治国( )

A. 重视民生和民意 B. 秉持礼法结合原则

C 具有一定灵活性 D. 承袭夏商两代制度

2. 先秦时期的村落继承了原始聚落的“集村”式形态,村民相对集中地聚居在一个村落共同体中。至战国秦汉时期,在“集村”外又出现了一定数量的散村,一些农民开始摆脱村落共同体的藩篱,开垦荒地,另辟居处。这一变化的主要原因是( )

A. 铁犁牛耕使用 B. 宗法制度的瓦解 C. 争霸战争的结束 D. 国家政策的引导

3. 西汉初年的《户律》规定,居民进行田宅买卖或者根据遗嘱分割田产,都要依法定籍(登记变更情况),并鼓励分割后独立建立户籍,如相关官吏故意为难拖延定籍,则给予处罚。这些规定意在

A. 加强官吏的管理 B. 抵制土地自由买卖

C. 禁止农民的迁徙 D. 保证政府财政收入

4. 西汉时期,江南地区发生疫病的次数明显低于长江以北地区,其中江南地区无明确疫情记载,但长江以北地区却发生了11次之多。主要原因是( )

A. 南方重视疫病的防治 B. 疫情与人口密度相关

C. 北方战乱使灾害频发 D. 南方的政局较为稳定

5. 隋唐时期,文才、辩才类的妇女事迹在正史中基本绝迹,而在“礼教”“贞节”“孝义”三大类中,妇女的人数、事迹相较于前代都有增加。这表明隋唐时期( )

A. 史学评论具有多元性 B. 政府更加注重伦理教化

C. 理学影响进一步扩大 D. 妇女阶层文化素质下降

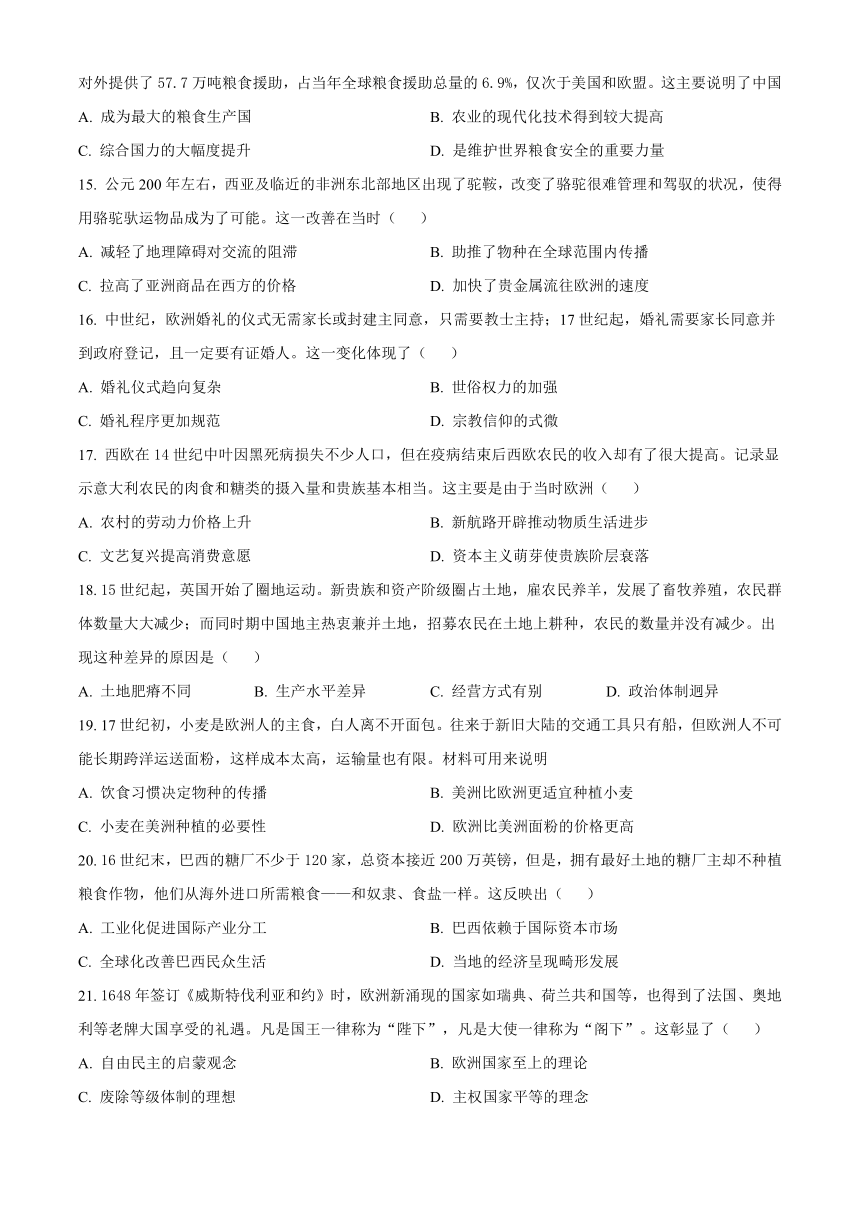

6. 下表是唐前期军力分布表。对该时期的解读正确的是( )

道名 关中 河东 河南 陇右(今甘肃) 其他 合计

军府数 288 164 74 37 94 657

占军府% 43.8 25 113 5.6 14.3 100

A. 采取外重内轻的原则 B. 有助于维护边疆的安全

C. 重视和保护关陇地区 D. 体现了开明的民族政策

7. 中国古代某一城市人们出行,习惯坐马,不习惯乘轿,“寻常出街市干事,稍似路远倦行,逐坊巷桥市,自有假赁鞍马(租马)者,不过百钱。”这一城市最可能是( )

A. 西周时期的镐京 B. 汉代初期的长安

C. 唐朝前期的扬州 D. 北宋时期的汴京

8. 明朝时期的官僚系统包括监察系统在内的每一官员均受到监察,监察机构之间也要互相纠举,如科道之间,都察院与按察司之间等等,这样的制度设计( )

A. 保证了吏治廉洁 B. 缓和了阶级矛盾 C. 加强了君主专制 D. 造成了冗官冗费

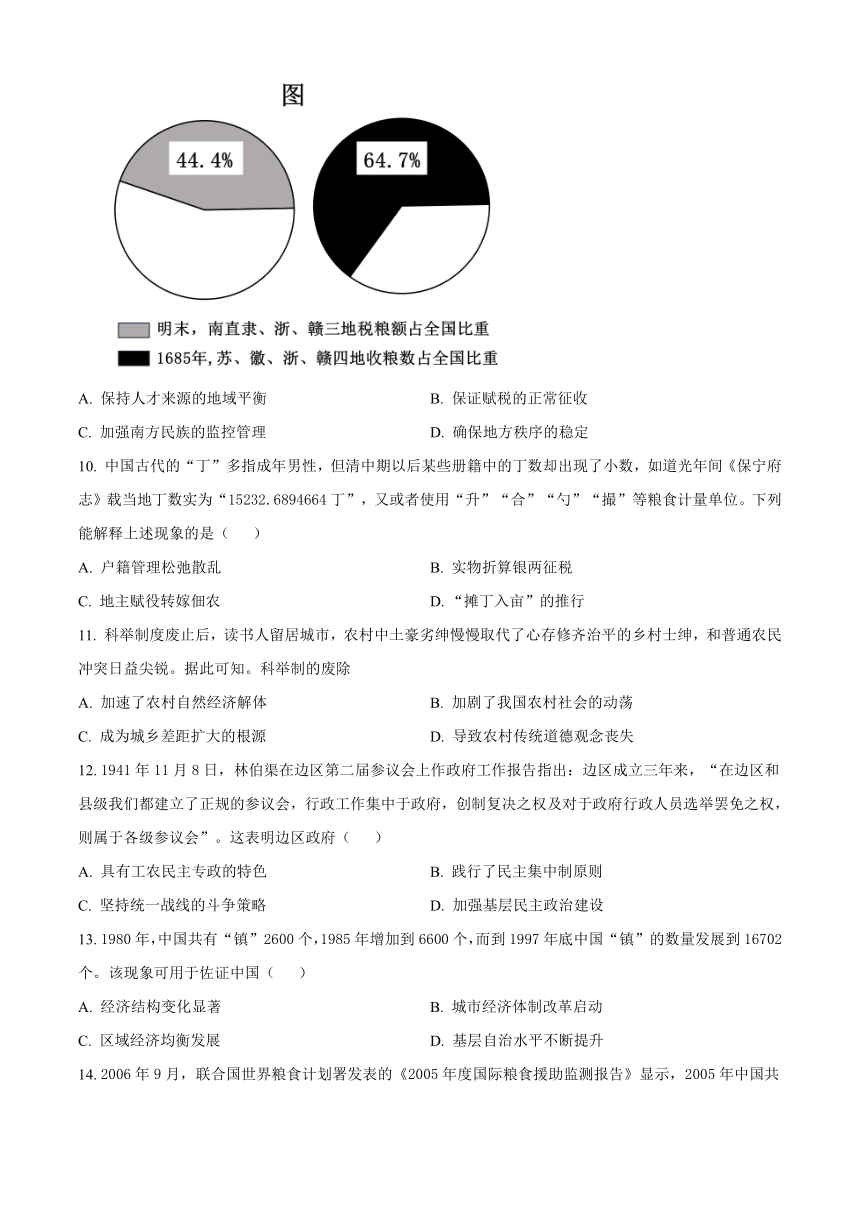

9. 明代规定苏州、松江、江西、浙江人“毋得任户部”;清顺治时“令户部司官,不得用苏、松、常、杭、嘉、湖人。”结合图1信息推断,明清两代此举的主要意图是( )

A. 保持人才来源的地域平衡 B. 保证赋税的正常征收

C. 加强南方民族的监控管理 D. 确保地方秩序的稳定

10. 中国古代的“丁”多指成年男性,但清中期以后某些册籍中的丁数却出现了小数,如道光年间《保宁府志》载当地丁数实为“15232.6894664丁”,又或者使用“升”“合”“勺”“撮”等粮食计量单位。下列能解释上述现象的是( )

A. 户籍管理松弛散乱 B. 实物折算银两征税

C. 地主赋役转嫁佃农 D. “摊丁入亩”的推行

11. 科举制度废止后,读书人留居城市,农村中土豪劣绅慢慢取代了心存修齐治平的乡村士绅,和普通农民冲突日益尖锐。据此可知。科举制的废除

A. 加速了农村自然经济解体 B. 加剧了我国农村社会的动荡

C. 成为城乡差距扩大的根源 D. 导致农村传统道德观念丧失

12. 1941年11月8日,林伯渠在边区第二届参议会上作政府工作报告指出:边区成立三年来,“在边区和县级我们都建立了正规的参议会,行政工作集中于政府,创制复决之权及对于政府行政人员选举罢免之权,则属于各级参议会”。这表明边区政府( )

A. 具有工农民主专政的特色 B. 践行了民主集中制原则

C. 坚持统一战线的斗争策略 D. 加强基层民主政治建设

13. 1980年,中国共有“镇”2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国“镇”的数量发展到16702个。该现象可用于佐证中国( )

A. 经济结构变化显著 B. 城市经济体制改革启动

C. 区域经济均衡发展 D. 基层自治水平不断提升

14. 2006年9月,联合国世界粮食计划署发表的《2005年度国际粮食援助监测报告》显示,2005年中国共对外提供了57.7万吨粮食援助,占当年全球粮食援助总量的6.9%,仅次于美国和欧盟。这主要说明了中国

A. 成为最大的粮食生产国 B. 农业的现代化技术得到较大提高

C. 综合国力的大幅度提升 D. 是维护世界粮食安全的重要力量

15. 公元200年左右,西亚及临近的非洲东北部地区出现了驼鞍,改变了骆驼很难管理和驾驭的状况,使得用骆驼驮运物品成为了可能。这一改善在当时( )

A. 减轻了地理障碍对交流的阻滞 B. 助推了物种在全球范围内传播

C. 拉高了亚洲商品在西方的价格 D. 加快了贵金属流往欧洲的速度

16. 中世纪,欧洲婚礼的仪式无需家长或封建主同意,只需要教士主持;17世纪起,婚礼需要家长同意并到政府登记,且一定要有证婚人。这一变化体现了( )

A. 婚礼仪式趋向复杂 B. 世俗权力的加强

C. 婚礼程序更加规范 D. 宗教信仰的式微

17. 西欧在14世纪中叶因黑死病损失不少人口,但在疫病结束后西欧农民的收入却有了很大提高。记录显示意大利农民的肉食和糖类的摄入量和贵族基本相当。这主要是由于当时欧洲( )

A. 农村的劳动力价格上升 B. 新航路开辟推动物质生活进步

C. 文艺复兴提高消费意愿 D. 资本主义萌芽使贵族阶层衰落

18. 15世纪起,英国开始了圈地运动。新贵族和资产阶级圈占土地,雇农民养羊,发展了畜牧养殖,农民群体数量大大减少;而同时期中国地主热衷兼并土地,招募农民在土地上耕种,农民的数量并没有减少。出现这种差异的原因是( )

A. 土地肥瘠不同 B. 生产水平差异 C. 经营方式有别 D. 政治体制迥异

19. 17世纪初,小麦是欧洲人的主食,白人离不开面包。往来于新旧大陆的交通工具只有船,但欧洲人不可能长期跨洋运送面粉,这样成本太高,运输量也有限。材料可用来说明

A. 饮食习惯决定物种的传播 B. 美洲比欧洲更适宜种植小麦

C. 小麦在美洲种植的必要性 D. 欧洲比美洲面粉的价格更高

20. 16世纪末,巴西的糖厂不少于120家,总资本接近200万英镑,但是,拥有最好土地的糖厂主却不种植粮食作物,他们从海外进口所需粮食——和奴隶、食盐一样。这反映出( )

A. 工业化促进国际产业分工 B. 巴西依赖于国际资本市场

C. 全球化改善巴西民众生活 D. 当地的经济呈现畸形发展

21. 1648年签订《威斯特伐利亚和约》时,欧洲新涌现的国家如瑞典、荷兰共和国等,也得到了法国、奥地利等老牌大国享受的礼遇。凡是国王一律称为“陛下”,凡是大使一律称为“阁下”。这彰显了( )

A. 自由民主的启蒙观念 B. 欧洲国家至上的理论

C. 废除等级体制的理想 D. 主权国家平等的理念

22. 维也纳会议中签订的《最后议定书》规定,划定国界后,对境内的“异族”民众,应给予其6年期限,处理其所得财产,并给予其选择所属国家的权利。这一规定( )

A. 实现了欧洲强国均势的格局 B. 有助于欧洲民族国家的发展

C. 避免了国家之间的边界争端 D. 促进了近代外交制度的建立

23. 16—18世纪,欧洲主要从海外进口香料、烟草、蔗糖、茶、咖啡和瓷器等;19世纪,主要进口商品逐渐变为金属、植物油、染料、棉花和麻等。导致该变化的主要原因是( )

A. 世界市场规模的扩大 B. 全球殖民强国的更替

C. 欧洲生产方式的变革 D. 亚非拉美地区的衰落

24. 英国18世纪人口死亡率明显下降,但1816年以后死亡率上升,1831-1841年,工厂集中的伯明翰每千人死亡率由14.6上升到27.2,利物浦由21上升到34.8、导致上述情况发生的重要原因是

A. 城市环境极其恶化 B. 化学工业污染严重

C. 人口膨胀食物短缺 D. 医疗技术水平下降

25. 1815年,英国《谷物法》将国内小麦的价格固定在80先令/夸脱(重量计价)的较高水平上,超过这一价格才可以自由进口。这个政策最主要的受益者是( )

A. 产业工人 B. 进口商人 C. 工业资产阶级 D. 土地贵族

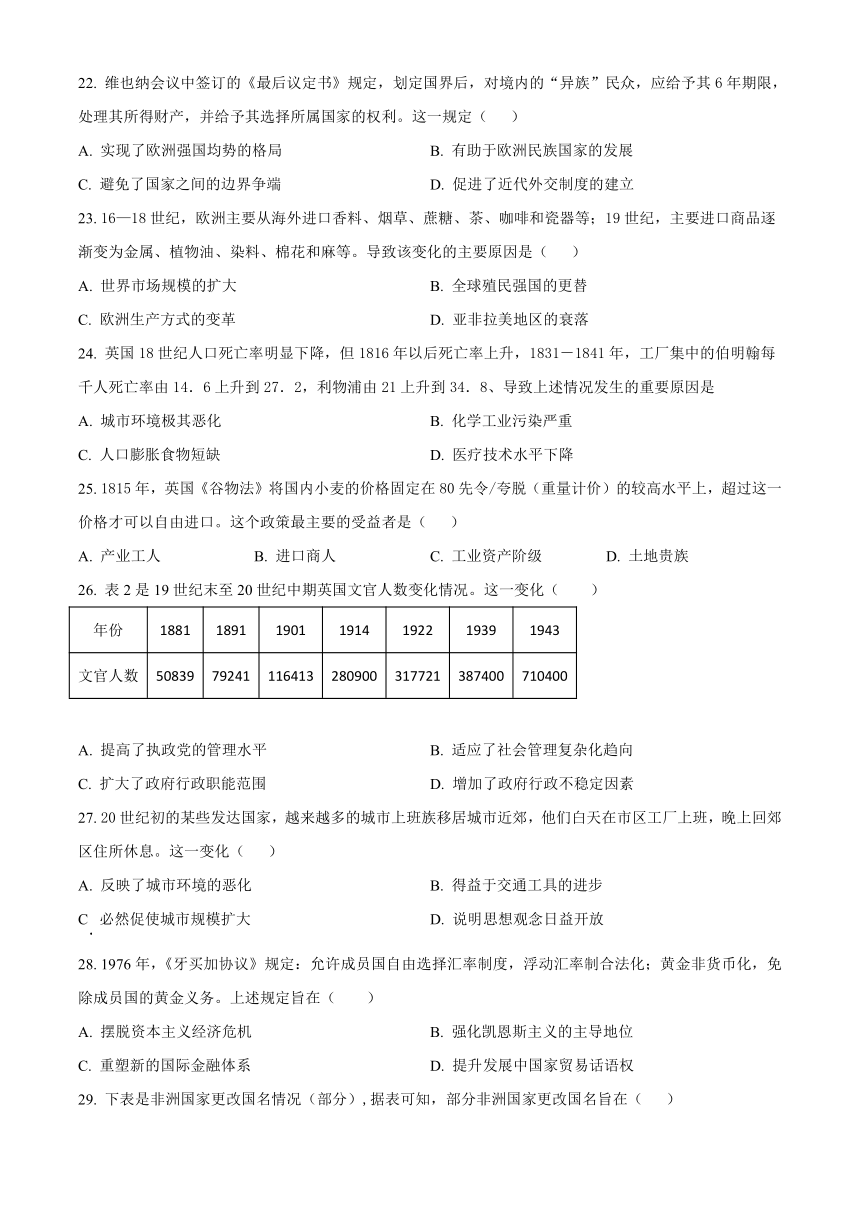

26. 表2是19世纪末至20世纪中期英国文官人数变化情况。这一变化( )

年份 1881 1891 1901 1914 1922 1939 1943

文官人数 50839 79241 116413 280900 317721 387400 710400

A. 提高了执政党的管理水平 B. 适应了社会管理复杂化趋向

C. 扩大了政府行政职能范围 D. 增加了政府行政不稳定因素

27. 20世纪初的某些发达国家,越来越多的城市上班族移居城市近郊,他们白天在市区工厂上班,晚上回郊区住所休息。这一变化( )

A. 反映了城市环境的恶化 B. 得益于交通工具的进步

C 必然促使城市规模扩大 D. 说明思想观念日益开放

28. 1976年,《牙买加协议》规定:允许成员国自由选择汇率制度,浮动汇率制合法化;黄金非货币化,免除成员国的黄金义务。上述规定旨在( )

A. 摆脱资本主义经济危机 B. 强化凯恩斯主义的主导地位

C. 重塑新的国际金融体系 D. 提升发展中国家贸易话语权

29. 下表是非洲国家更改国名情况(部分),据表可知,部分非洲国家更改国名旨在( )

时间 原国名 现国名(简称)

1957年 黄金海岸 加纳

1960年 法属苏丹 马里

1977年 法属索马里 吉布提

A. 增进对国家认同 B. 瓦解世界殖民体系

C. 支持不结盟运动 D. 加强非洲国家团结

30. 新角度西方的高福利可能会取代或部分取代家庭成员间相互赡养、哺育和照顾的功能,带来“去家庭化”现象,会减少或解除家庭成员间传统的责任和义务,滋长人们的“福利依赖”心理。这说明福利制度( )

A. 摒弃了传统家庭观念 B. 改变了人们的生活方式

C. 带来了社会道德危机 D. 导致政府财政不堪重负

二、非选择题。(本大题共3小题,31小题14分,32小题14分,33小题12分,共40分)

31. 阅读材料,回答问题。

材料一 明代以来,淞江地区水网淤积、水旱灾害频发,嘉定地段尤为严重,该地农民开始弃稻种棉。“十田九棉”的种植结构加剧了当地缺粮的局面,百姓需“以花成布,以布贸银,以银兑米”,几经周折耗损。时任礼部尚书、嘉定人徐学谟谒见首辅张居正,积极推动漕粮折银,并最终获得支持。

——摘编自姜云峰《环境、赋税与地方社会——明代嘉定折漕过程及效应》

材料二 英格兰斯图亚特王朝(1603—1714年)常常撇开议会管理国家。1689年《权利法案》第4条规定:“凡未经议会准许,借口国王特权或供国王使用而征收的金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆当违法”。1854年,议会制定《公共收入统一基金支出法》,规定:国内收入部、关税部的所有年度财政预算,都要提交议会。18世纪中叶,用于济贫的开支每年约为70万镑,19世纪初支付济贫开支的济贫税增长了62%。

——摘编自滕淑娜《从赋税来源与用途看英国近代议会与税收》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括促成明代嘉定漕粮折银的因素。

(2)根据材料二,归纳17世纪末以来英国赋税制度的变化特点。

(3)综合以上材料,从国家治理的角度谈谈你对赋税改革的认识。

32. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求

材料 清中叶以前,中国交通依靠人力、畜力、水运等自然力,同时出行方式还具有明显的等级制色彩。19世纪中叶开口通商以后,半机械化的西式马车、人力车、自行车,以及机械化的轮船、火车、汽车等新式交通工具相继传入并逐步发展,新式交通工具逐渐成为全国城市及长途交通的主导。此后,人们的出行更加快捷、舒适、方便。出行方式商业化程度大增,因而也更趋于平等化、大众化。但值得关注的是,交通工具发展是不平衡的,这也对社会的发展造成了深远影响。

——摘编自李长莉《近代交通进步的社会文化效应对国人生活的影响》

(1)根据材料概括近代中国交通工具进步的表现,并指出其历史背景。

(2)根据材料,说明近代中国交通工具进步的影响。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者在分析近代上海的崛起时,认为上海是“因商而兴,以商立市”;有人则指出,近代上海三次国内移民高潮,分别发生在太平天国时期、抗日战争初期和解放战争时期;还有人则提出,近代海运发展以后,上海优越的地理位置极大地影响了上海的命运;也有学者关注全方位的开放给上海带来的活力与吸引力;还有人突出上海的崛起与中国半殖民地化是同步进行的。

——摘编自刘海岩《近代中国城市史研究的回顾与展望》等

结合材料和所学知识,围绕“上海的崛起与近代中国”自拟一个论题,可以认可、修正、反驳材料观点或提出新观点,并运用中国近代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

大湾区2024—2025学年高二年级第一学期期末统一测试

历史试题

(本试卷共8页,满分100分。考试时间90分钟)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求)

【1题答案】

【答案】C

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】D

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】C

【7题答案】

【答案】D

【8题答案】

【答案】C

【9题答案】

【答案】B

【10题答案】

【答案】D

【11题答案】

【答案】B

【12题答案】

【答案】B

【13题答案】

【答案】A

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】A

【16题答案】

【答案】B

【17题答案】

【答案】A

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】C

【20题答案】

【答案】D

【21题答案】

【答案】D

【22题答案】

【答案】B

【23题答案】

【答案】C

【24题答案】

【答案】A

【25题答案】

【答案】D

【26题答案】

【答案】B

【27题答案】

【答案】B

【28题答案】

【答案】C

【29题答案】

【答案】A

【30题答案】

【答案】C

二、非选择题。(本大题共3小题,31小题14分,32小题14分,33小题12分,共40分)

【31题答案】

【答案】(1)因素:自然环境恶化;棉纺织技术发达;漕粮缴纳成本高;士大夫的支持; “一条鞭法”赋税改革的推动;商品经济的发展。

(2)特点:议会逐渐掌握税收大权;有法律体系的保障;社会福利的支出比重逐渐增加。

(3)认识:赋税改革是国家治理能力的体现;国家是赋税改革的权力主体;顺应时代要求的赋税改革都推动了社会的进步。

【32题答案】

【答案】(1)表现:从传统交通工具向新式交通工具(由自然力向机械力)。

背景:工业革命的扩展;近代中国开口通商;城市化;近代中国社会变革。

(2)影响:推动近代交通发展(推动了近代化进程;推动了城市化进程),便利人们出行;促进观念变化(人们接受近代科技);促进公民社会形成;淡化等级色彩(促进平等意识);加剧城乡不平衡;加强了各地联系。

【33题答案】

【答案】论题:近代上海的崛起与中国半殖民地化的进程密切相关。

论述:鸦片战争后,上海被迫开放为通商口岸,成为列强在华的重要据点。随着《南京条约》的签订,上海逐渐成为外国资本和商品进入中国的门户。列强在上海设立租界,建立银行、工厂和商业机构,使上海迅速发展成为中国的经济中心。太平天国时期,大量难民涌入上海,推动了城市人口的增长和商业的繁荣。抗日战争初期,上海成为战时避难所,吸引了大量难民和资本,进一步促进了城市的发展。解放战争时期,上海作为国民政府的经济中心,吸引了大量资本和人才的流入。上海的地理位置优越,位于长江入海口,便于海运和内河航运的发展。近代海运的发展,使上海成为中国对外贸易的重要港口,进一步推动了城市的崛起。全方位的开放政策,使上海成为中外文化、经济交流的中心,吸引了大量外资和技术,促进了城市的现代化进程。综上所述,近代上海的崛起与中国半殖民地化的进程密不可分。列强的侵略和资本的输入,推动了上海的快速发展,使其成为中国近代化的重要窗口和经济中心。

历史试题

(本试卷共8页,满分100分。考试时间90分钟)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求)

1. 西周初年,周公对封卫的康叔表示,对待殷商遗民要尊重其原先的法律,在册封叔虞的文书中指出要“启以夏政”。《周礼》中还提出了“刑新国用轻典”“刑平国用中典”“刑乱国用重典”等观点。这表明,西周治国( )

A. 重视民生和民意 B. 秉持礼法结合原则

C 具有一定灵活性 D. 承袭夏商两代制度

2. 先秦时期的村落继承了原始聚落的“集村”式形态,村民相对集中地聚居在一个村落共同体中。至战国秦汉时期,在“集村”外又出现了一定数量的散村,一些农民开始摆脱村落共同体的藩篱,开垦荒地,另辟居处。这一变化的主要原因是( )

A. 铁犁牛耕使用 B. 宗法制度的瓦解 C. 争霸战争的结束 D. 国家政策的引导

3. 西汉初年的《户律》规定,居民进行田宅买卖或者根据遗嘱分割田产,都要依法定籍(登记变更情况),并鼓励分割后独立建立户籍,如相关官吏故意为难拖延定籍,则给予处罚。这些规定意在

A. 加强官吏的管理 B. 抵制土地自由买卖

C. 禁止农民的迁徙 D. 保证政府财政收入

4. 西汉时期,江南地区发生疫病的次数明显低于长江以北地区,其中江南地区无明确疫情记载,但长江以北地区却发生了11次之多。主要原因是( )

A. 南方重视疫病的防治 B. 疫情与人口密度相关

C. 北方战乱使灾害频发 D. 南方的政局较为稳定

5. 隋唐时期,文才、辩才类的妇女事迹在正史中基本绝迹,而在“礼教”“贞节”“孝义”三大类中,妇女的人数、事迹相较于前代都有增加。这表明隋唐时期( )

A. 史学评论具有多元性 B. 政府更加注重伦理教化

C. 理学影响进一步扩大 D. 妇女阶层文化素质下降

6. 下表是唐前期军力分布表。对该时期的解读正确的是( )

道名 关中 河东 河南 陇右(今甘肃) 其他 合计

军府数 288 164 74 37 94 657

占军府% 43.8 25 113 5.6 14.3 100

A. 采取外重内轻的原则 B. 有助于维护边疆的安全

C. 重视和保护关陇地区 D. 体现了开明的民族政策

7. 中国古代某一城市人们出行,习惯坐马,不习惯乘轿,“寻常出街市干事,稍似路远倦行,逐坊巷桥市,自有假赁鞍马(租马)者,不过百钱。”这一城市最可能是( )

A. 西周时期的镐京 B. 汉代初期的长安

C. 唐朝前期的扬州 D. 北宋时期的汴京

8. 明朝时期的官僚系统包括监察系统在内的每一官员均受到监察,监察机构之间也要互相纠举,如科道之间,都察院与按察司之间等等,这样的制度设计( )

A. 保证了吏治廉洁 B. 缓和了阶级矛盾 C. 加强了君主专制 D. 造成了冗官冗费

9. 明代规定苏州、松江、江西、浙江人“毋得任户部”;清顺治时“令户部司官,不得用苏、松、常、杭、嘉、湖人。”结合图1信息推断,明清两代此举的主要意图是( )

A. 保持人才来源的地域平衡 B. 保证赋税的正常征收

C. 加强南方民族的监控管理 D. 确保地方秩序的稳定

10. 中国古代的“丁”多指成年男性,但清中期以后某些册籍中的丁数却出现了小数,如道光年间《保宁府志》载当地丁数实为“15232.6894664丁”,又或者使用“升”“合”“勺”“撮”等粮食计量单位。下列能解释上述现象的是( )

A. 户籍管理松弛散乱 B. 实物折算银两征税

C. 地主赋役转嫁佃农 D. “摊丁入亩”的推行

11. 科举制度废止后,读书人留居城市,农村中土豪劣绅慢慢取代了心存修齐治平的乡村士绅,和普通农民冲突日益尖锐。据此可知。科举制的废除

A. 加速了农村自然经济解体 B. 加剧了我国农村社会的动荡

C. 成为城乡差距扩大的根源 D. 导致农村传统道德观念丧失

12. 1941年11月8日,林伯渠在边区第二届参议会上作政府工作报告指出:边区成立三年来,“在边区和县级我们都建立了正规的参议会,行政工作集中于政府,创制复决之权及对于政府行政人员选举罢免之权,则属于各级参议会”。这表明边区政府( )

A. 具有工农民主专政的特色 B. 践行了民主集中制原则

C. 坚持统一战线的斗争策略 D. 加强基层民主政治建设

13. 1980年,中国共有“镇”2600个,1985年增加到6600个,而到1997年底中国“镇”的数量发展到16702个。该现象可用于佐证中国( )

A. 经济结构变化显著 B. 城市经济体制改革启动

C. 区域经济均衡发展 D. 基层自治水平不断提升

14. 2006年9月,联合国世界粮食计划署发表的《2005年度国际粮食援助监测报告》显示,2005年中国共对外提供了57.7万吨粮食援助,占当年全球粮食援助总量的6.9%,仅次于美国和欧盟。这主要说明了中国

A. 成为最大的粮食生产国 B. 农业的现代化技术得到较大提高

C. 综合国力的大幅度提升 D. 是维护世界粮食安全的重要力量

15. 公元200年左右,西亚及临近的非洲东北部地区出现了驼鞍,改变了骆驼很难管理和驾驭的状况,使得用骆驼驮运物品成为了可能。这一改善在当时( )

A. 减轻了地理障碍对交流的阻滞 B. 助推了物种在全球范围内传播

C. 拉高了亚洲商品在西方的价格 D. 加快了贵金属流往欧洲的速度

16. 中世纪,欧洲婚礼的仪式无需家长或封建主同意,只需要教士主持;17世纪起,婚礼需要家长同意并到政府登记,且一定要有证婚人。这一变化体现了( )

A. 婚礼仪式趋向复杂 B. 世俗权力的加强

C. 婚礼程序更加规范 D. 宗教信仰的式微

17. 西欧在14世纪中叶因黑死病损失不少人口,但在疫病结束后西欧农民的收入却有了很大提高。记录显示意大利农民的肉食和糖类的摄入量和贵族基本相当。这主要是由于当时欧洲( )

A. 农村的劳动力价格上升 B. 新航路开辟推动物质生活进步

C. 文艺复兴提高消费意愿 D. 资本主义萌芽使贵族阶层衰落

18. 15世纪起,英国开始了圈地运动。新贵族和资产阶级圈占土地,雇农民养羊,发展了畜牧养殖,农民群体数量大大减少;而同时期中国地主热衷兼并土地,招募农民在土地上耕种,农民的数量并没有减少。出现这种差异的原因是( )

A. 土地肥瘠不同 B. 生产水平差异 C. 经营方式有别 D. 政治体制迥异

19. 17世纪初,小麦是欧洲人的主食,白人离不开面包。往来于新旧大陆的交通工具只有船,但欧洲人不可能长期跨洋运送面粉,这样成本太高,运输量也有限。材料可用来说明

A. 饮食习惯决定物种的传播 B. 美洲比欧洲更适宜种植小麦

C. 小麦在美洲种植的必要性 D. 欧洲比美洲面粉的价格更高

20. 16世纪末,巴西的糖厂不少于120家,总资本接近200万英镑,但是,拥有最好土地的糖厂主却不种植粮食作物,他们从海外进口所需粮食——和奴隶、食盐一样。这反映出( )

A. 工业化促进国际产业分工 B. 巴西依赖于国际资本市场

C. 全球化改善巴西民众生活 D. 当地的经济呈现畸形发展

21. 1648年签订《威斯特伐利亚和约》时,欧洲新涌现的国家如瑞典、荷兰共和国等,也得到了法国、奥地利等老牌大国享受的礼遇。凡是国王一律称为“陛下”,凡是大使一律称为“阁下”。这彰显了( )

A. 自由民主的启蒙观念 B. 欧洲国家至上的理论

C. 废除等级体制的理想 D. 主权国家平等的理念

22. 维也纳会议中签订的《最后议定书》规定,划定国界后,对境内的“异族”民众,应给予其6年期限,处理其所得财产,并给予其选择所属国家的权利。这一规定( )

A. 实现了欧洲强国均势的格局 B. 有助于欧洲民族国家的发展

C. 避免了国家之间的边界争端 D. 促进了近代外交制度的建立

23. 16—18世纪,欧洲主要从海外进口香料、烟草、蔗糖、茶、咖啡和瓷器等;19世纪,主要进口商品逐渐变为金属、植物油、染料、棉花和麻等。导致该变化的主要原因是( )

A. 世界市场规模的扩大 B. 全球殖民强国的更替

C. 欧洲生产方式的变革 D. 亚非拉美地区的衰落

24. 英国18世纪人口死亡率明显下降,但1816年以后死亡率上升,1831-1841年,工厂集中的伯明翰每千人死亡率由14.6上升到27.2,利物浦由21上升到34.8、导致上述情况发生的重要原因是

A. 城市环境极其恶化 B. 化学工业污染严重

C. 人口膨胀食物短缺 D. 医疗技术水平下降

25. 1815年,英国《谷物法》将国内小麦的价格固定在80先令/夸脱(重量计价)的较高水平上,超过这一价格才可以自由进口。这个政策最主要的受益者是( )

A. 产业工人 B. 进口商人 C. 工业资产阶级 D. 土地贵族

26. 表2是19世纪末至20世纪中期英国文官人数变化情况。这一变化( )

年份 1881 1891 1901 1914 1922 1939 1943

文官人数 50839 79241 116413 280900 317721 387400 710400

A. 提高了执政党的管理水平 B. 适应了社会管理复杂化趋向

C. 扩大了政府行政职能范围 D. 增加了政府行政不稳定因素

27. 20世纪初的某些发达国家,越来越多的城市上班族移居城市近郊,他们白天在市区工厂上班,晚上回郊区住所休息。这一变化( )

A. 反映了城市环境的恶化 B. 得益于交通工具的进步

C 必然促使城市规模扩大 D. 说明思想观念日益开放

28. 1976年,《牙买加协议》规定:允许成员国自由选择汇率制度,浮动汇率制合法化;黄金非货币化,免除成员国的黄金义务。上述规定旨在( )

A. 摆脱资本主义经济危机 B. 强化凯恩斯主义的主导地位

C. 重塑新的国际金融体系 D. 提升发展中国家贸易话语权

29. 下表是非洲国家更改国名情况(部分),据表可知,部分非洲国家更改国名旨在( )

时间 原国名 现国名(简称)

1957年 黄金海岸 加纳

1960年 法属苏丹 马里

1977年 法属索马里 吉布提

A. 增进对国家认同 B. 瓦解世界殖民体系

C. 支持不结盟运动 D. 加强非洲国家团结

30. 新角度西方的高福利可能会取代或部分取代家庭成员间相互赡养、哺育和照顾的功能,带来“去家庭化”现象,会减少或解除家庭成员间传统的责任和义务,滋长人们的“福利依赖”心理。这说明福利制度( )

A. 摒弃了传统家庭观念 B. 改变了人们的生活方式

C. 带来了社会道德危机 D. 导致政府财政不堪重负

二、非选择题。(本大题共3小题,31小题14分,32小题14分,33小题12分,共40分)

31. 阅读材料,回答问题。

材料一 明代以来,淞江地区水网淤积、水旱灾害频发,嘉定地段尤为严重,该地农民开始弃稻种棉。“十田九棉”的种植结构加剧了当地缺粮的局面,百姓需“以花成布,以布贸银,以银兑米”,几经周折耗损。时任礼部尚书、嘉定人徐学谟谒见首辅张居正,积极推动漕粮折银,并最终获得支持。

——摘编自姜云峰《环境、赋税与地方社会——明代嘉定折漕过程及效应》

材料二 英格兰斯图亚特王朝(1603—1714年)常常撇开议会管理国家。1689年《权利法案》第4条规定:“凡未经议会准许,借口国王特权或供国王使用而征收的金钱,超出议会准许之时限或方式者,皆当违法”。1854年,议会制定《公共收入统一基金支出法》,规定:国内收入部、关税部的所有年度财政预算,都要提交议会。18世纪中叶,用于济贫的开支每年约为70万镑,19世纪初支付济贫开支的济贫税增长了62%。

——摘编自滕淑娜《从赋税来源与用途看英国近代议会与税收》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括促成明代嘉定漕粮折银的因素。

(2)根据材料二,归纳17世纪末以来英国赋税制度的变化特点。

(3)综合以上材料,从国家治理的角度谈谈你对赋税改革的认识。

32. 阅读材料并结合所学知识,完成下列要求

材料 清中叶以前,中国交通依靠人力、畜力、水运等自然力,同时出行方式还具有明显的等级制色彩。19世纪中叶开口通商以后,半机械化的西式马车、人力车、自行车,以及机械化的轮船、火车、汽车等新式交通工具相继传入并逐步发展,新式交通工具逐渐成为全国城市及长途交通的主导。此后,人们的出行更加快捷、舒适、方便。出行方式商业化程度大增,因而也更趋于平等化、大众化。但值得关注的是,交通工具发展是不平衡的,这也对社会的发展造成了深远影响。

——摘编自李长莉《近代交通进步的社会文化效应对国人生活的影响》

(1)根据材料概括近代中国交通工具进步的表现,并指出其历史背景。

(2)根据材料,说明近代中国交通工具进步的影响。

33. 阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者在分析近代上海的崛起时,认为上海是“因商而兴,以商立市”;有人则指出,近代上海三次国内移民高潮,分别发生在太平天国时期、抗日战争初期和解放战争时期;还有人则提出,近代海运发展以后,上海优越的地理位置极大地影响了上海的命运;也有学者关注全方位的开放给上海带来的活力与吸引力;还有人突出上海的崛起与中国半殖民地化是同步进行的。

——摘编自刘海岩《近代中国城市史研究的回顾与展望》等

结合材料和所学知识,围绕“上海的崛起与近代中国”自拟一个论题,可以认可、修正、反驳材料观点或提出新观点,并运用中国近代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

大湾区2024—2025学年高二年级第一学期期末统一测试

历史试题

(本试卷共8页,满分100分。考试时间90分钟)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名、考场号、座位号和准考证号填写在答题卡上,将条形码横贴在答题卡“条形码粘贴处”。

2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。

4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题:(本大题共30小题,每小题2分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一个最符合题目要求)

【1题答案】

【答案】C

【2题答案】

【答案】A

【3题答案】

【答案】D

【4题答案】

【答案】B

【5题答案】

【答案】B

【6题答案】

【答案】C

【7题答案】

【答案】D

【8题答案】

【答案】C

【9题答案】

【答案】B

【10题答案】

【答案】D

【11题答案】

【答案】B

【12题答案】

【答案】B

【13题答案】

【答案】A

【14题答案】

【答案】D

【15题答案】

【答案】A

【16题答案】

【答案】B

【17题答案】

【答案】A

【18题答案】

【答案】C

【19题答案】

【答案】C

【20题答案】

【答案】D

【21题答案】

【答案】D

【22题答案】

【答案】B

【23题答案】

【答案】C

【24题答案】

【答案】A

【25题答案】

【答案】D

【26题答案】

【答案】B

【27题答案】

【答案】B

【28题答案】

【答案】C

【29题答案】

【答案】A

【30题答案】

【答案】C

二、非选择题。(本大题共3小题,31小题14分,32小题14分,33小题12分,共40分)

【31题答案】

【答案】(1)因素:自然环境恶化;棉纺织技术发达;漕粮缴纳成本高;士大夫的支持; “一条鞭法”赋税改革的推动;商品经济的发展。

(2)特点:议会逐渐掌握税收大权;有法律体系的保障;社会福利的支出比重逐渐增加。

(3)认识:赋税改革是国家治理能力的体现;国家是赋税改革的权力主体;顺应时代要求的赋税改革都推动了社会的进步。

【32题答案】

【答案】(1)表现:从传统交通工具向新式交通工具(由自然力向机械力)。

背景:工业革命的扩展;近代中国开口通商;城市化;近代中国社会变革。

(2)影响:推动近代交通发展(推动了近代化进程;推动了城市化进程),便利人们出行;促进观念变化(人们接受近代科技);促进公民社会形成;淡化等级色彩(促进平等意识);加剧城乡不平衡;加强了各地联系。

【33题答案】

【答案】论题:近代上海的崛起与中国半殖民地化的进程密切相关。

论述:鸦片战争后,上海被迫开放为通商口岸,成为列强在华的重要据点。随着《南京条约》的签订,上海逐渐成为外国资本和商品进入中国的门户。列强在上海设立租界,建立银行、工厂和商业机构,使上海迅速发展成为中国的经济中心。太平天国时期,大量难民涌入上海,推动了城市人口的增长和商业的繁荣。抗日战争初期,上海成为战时避难所,吸引了大量难民和资本,进一步促进了城市的发展。解放战争时期,上海作为国民政府的经济中心,吸引了大量资本和人才的流入。上海的地理位置优越,位于长江入海口,便于海运和内河航运的发展。近代海运的发展,使上海成为中国对外贸易的重要港口,进一步推动了城市的崛起。全方位的开放政策,使上海成为中外文化、经济交流的中心,吸引了大量外资和技术,促进了城市的现代化进程。综上所述,近代上海的崛起与中国半殖民地化的进程密不可分。列强的侵略和资本的输入,推动了上海的快速发展,使其成为中国近代化的重要窗口和经济中心。

同课章节目录