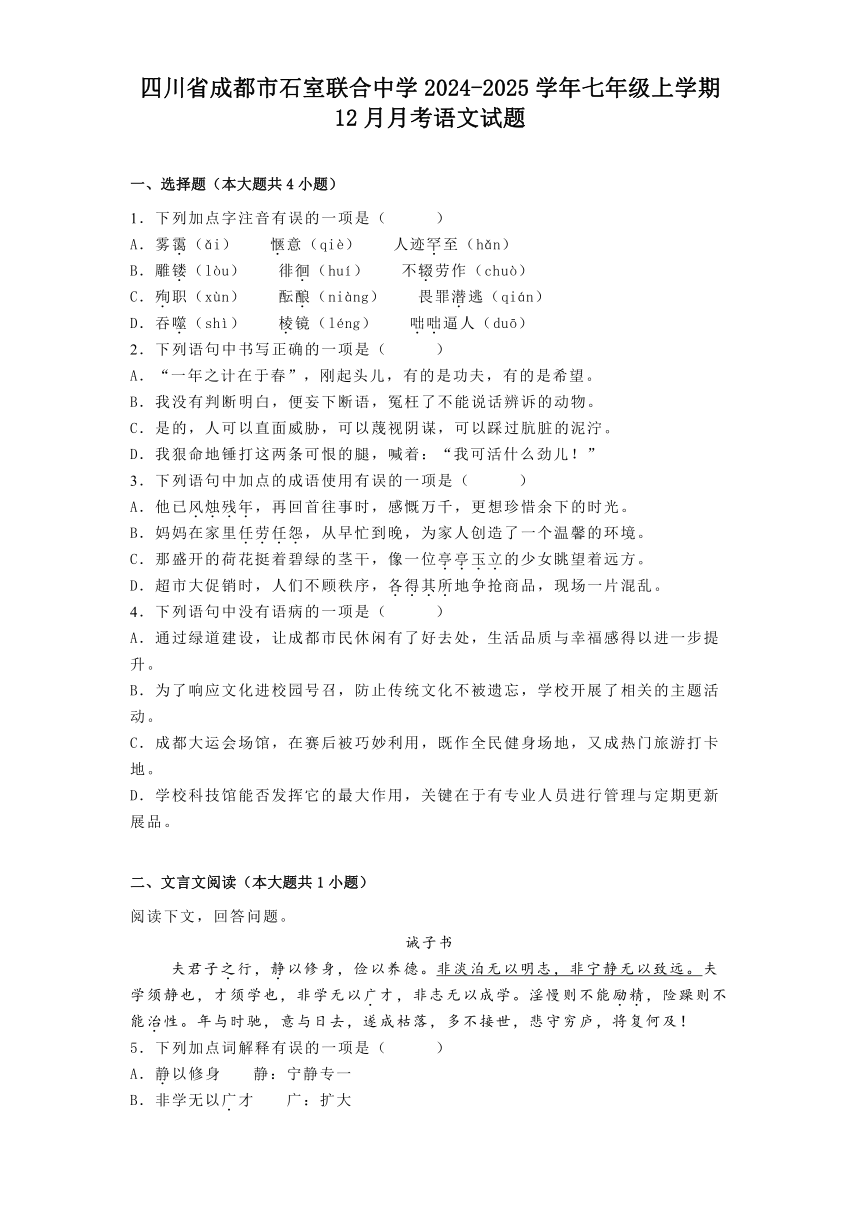

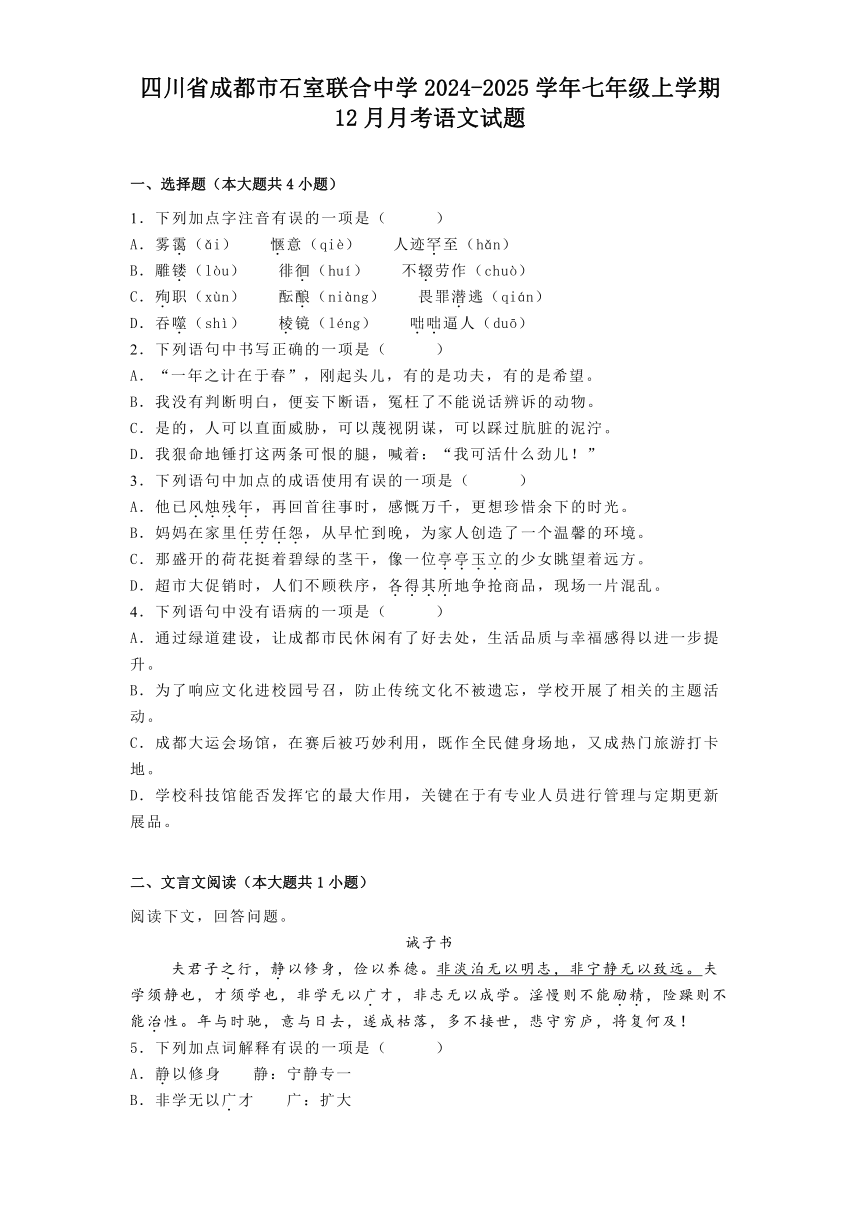

四川省成都市石室联合中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 四川省成都市石室联合中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 31.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-04 21:59:40 | ||

图片预览

文档简介

四川省成都市石室联合中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

一、选择题(本大题共4小题)

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.雾霭(ǎi) 惬意(qiè) 人迹罕至(hǎn)

B.雕镂(lòu) 徘徊(huí) 不辍劳作(chuò)

C.殉职(xùn) 酝酿(niàng) 畏罪潜逃(qián)

D.吞噬(shì) 棱镜(léng) 咄咄逼人(duō)

2.下列语句中书写正确的一项是( )

A.“一年之计在于春”,刚起头儿,有的是功夫,有的是希望。

B.我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了不能说话辨诉的动物。

C.是的,人可以直面威胁,可以蔑视阴谋,可以踩过肮脏的泥泞。

D.我狠命地锤打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”

3.下列语句中加点的成语使用有误的一项是( )

A.他已风烛残年,再回首往事时,感慨万千,更想珍惜余下的时光。

B.妈妈在家里任劳任怨,从早忙到晚,为家人创造了一个温馨的环境。

C.那盛开的荷花挺着碧绿的茎干,像一位亭亭玉立的少女眺望着远方。

D.超市大促销时,人们不顾秩序,各得其所地争抢商品,现场一片混乱。

4.下列语句中没有语病的一项是( )

A.通过绿道建设,让成都市民休闲有了好去处,生活品质与幸福感得以进一步提升。

B.为了响应文化进校园号召,防止传统文化不被遗忘,学校开展了相关的主题活动。

C.成都大运会场馆,在赛后被巧妙利用,既作全民健身场地,又成热门旅游打卡地。

D.学校科技馆能否发挥它的最大作用,关键在于有专业人员进行管理与定期更新展品。

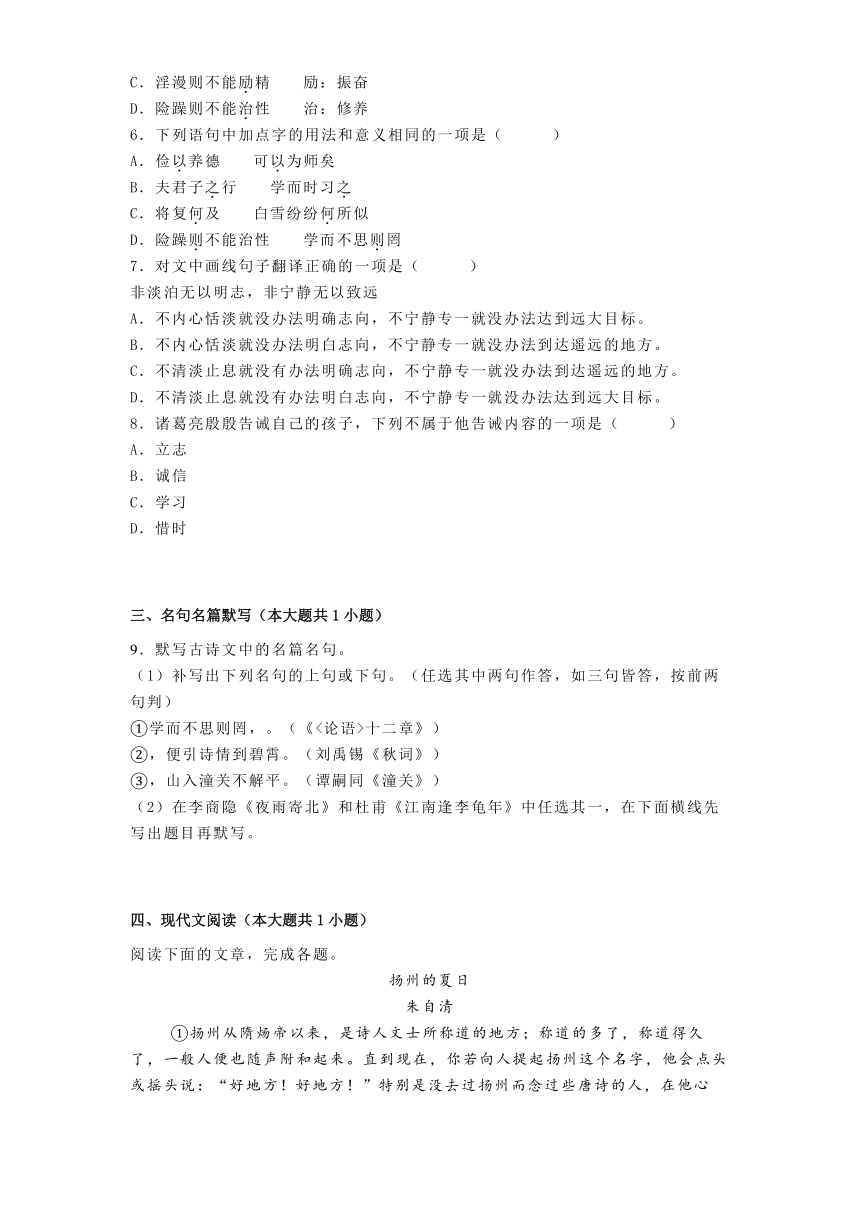

二、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

5.下列加点词解释有误的一项是( )

A.静以修身 静:宁静专一

B.非学无以广才 广:扩大

C.淫漫则不能励精 励:振奋

D.险躁则不能治性 治:修养

6.下列语句中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.俭以养德 可以为师矣

B.夫君子之行 学而时习之

C.将复何及 白雪纷纷何所似

D.险躁则不能治性 学而不思则罔

7.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

非淡泊无以明志,非宁静无以致远

A.不内心恬淡就没办法明确志向,不宁静专一就没办法达到远大目标。

B.不内心恬淡就没办法明白志向,不宁静专一就没办法到达遥远的地方。

C.不清淡止息就没有办法明确志向,不宁静专一就没办法到达遥远的地方。

D.不清淡止息就没有办法明白志向,不宁静专一就没办法达到远大目标。

8.诸葛亮殷殷告诫自己的孩子,下列不属于他告诫内容的一项是( )

A.立志

B.诚信

C.学习

D.惜时

三、名句名篇默写(本大题共1小题)

9.默写古诗文中的名篇名句。

(1)补写出下列名句的上句或下句。(任选其中两句作答,如三句皆答,按前两句判)

①学而不思则罔,。(《<论语>十二章》)

②,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

③,山入潼关不解平。(谭嗣同《潼关》)

(2)在李商隐《夜雨寄北》和杜甫《江南逢李龟年》中任选其一,在下面横线先写出题目再默写。

四、现代文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文章,完成各题。

扬州的夏日

朱自清

①扬州从隋炀帝以来,是诗人文士所称道的地方;称道的多了,称道得久了,一般人便也随声附和起来。直到现在,你若向人提起扬州这个名字,他会点头或摇头说:“好地方!好地方!”特别是没去过扬州而念过些唐诗的人,在他心里,扬州真像蜃楼海市一般美丽;他若念过《扬州画舫录》一类书,那更了不得了。

②扬州的夏日,好处大半便在水上——有人称为“瘦西湖”,这个名字真是太“瘦”了,假西湖之名以行,“雅得这样俗”,老实说,我是不喜欢的。下船的地方便是护城河,曼衍开去,曲曲折折,直到平山堂,——这是你们熟悉的名字——有七八里河道,还有许多权权桠桠的支流。这条河其实也没有顶大的好处,只是曲折而有些幽静,和别处不同。

③扬州的船有三种:大船专供宴游之用,可以打牌。小时候常跟了父亲去,在船里听着谋得利洋行的唱片。现在这样乘船的大概少了吧?其次是“小划子”,真像一瓣西瓜,由一个男人或女人用竹篙撑着。乘的人多了,便可雇两只,前后用小凳子跨着,这也可算得“方舟”了。后来又有一种“洋划”,比大船小,比“小划子”大,上支布篷,可以遮日遮雨。“洋划”渐渐地多,大船渐渐地少,然而“小划子”总是有人要的。这不独因为价钱最贱,也因为它的伶俐。一个人坐在船中,让一个人站在船尾上用竹篙一下一下地撑着,简直是一首唐诗,或一幅山水画。

④北门外一带,叫做下街,“茶馆”最多,往往一面临河。船行过时,茶客与乘客可以随便招呼说话。船上人若高兴时,也可以向茶馆中要一壶茶,或一两种“小笼点心”,在河中喝着,吃着,谈着。回来时再将茶壶和所谓小笼,连价款一并交给茶馆中人。撑船的都与茶馆相熟,他们不怕你白吃。扬州的小笼点心实在不错:我离开扬州,也走过七八处大大小小的地方,还没有吃过那样好的点心;这其实是值得惦记的。茶馆的地方大致总好,名字也颇有好的。如香影廊,绿杨村,红叶山庄,都是到现在还记得的。绿杨村的幌子,挂在绿杨树上,随风飘展,使人想起“绿杨城郭.是扬州”的名句。里面还有小池,丛竹,茅亭,景物最幽。这一带的茶馆布置都历落有致,迥非上海、北平方方正正的茶楼可比。

⑤“下河”总是下午。傍晚回来,在暮霭朦胧中上了岸,将大褂折好搭在腕上,一手微微摇着扇子;这样进了北门或天宁门走回家中。这时候可以念“又得浮生半日闲”那一句诗了。

(选自《白华旬刊》第4期,有删改)

10.作者说扬州是诗人文士所“称道”的地方,扬州值得“称道”的地方在哪里,结合文章简要概括。

11.请从修辞的角度赏析文中画线句子的表达效果。

其次是“小划子”,真像一瓣西瓜,由一个男人或女人用竹篙撑着。

12.结尾处“又得浮生半日闲”流露了作者怎样的情感?请结合文章内容分析。

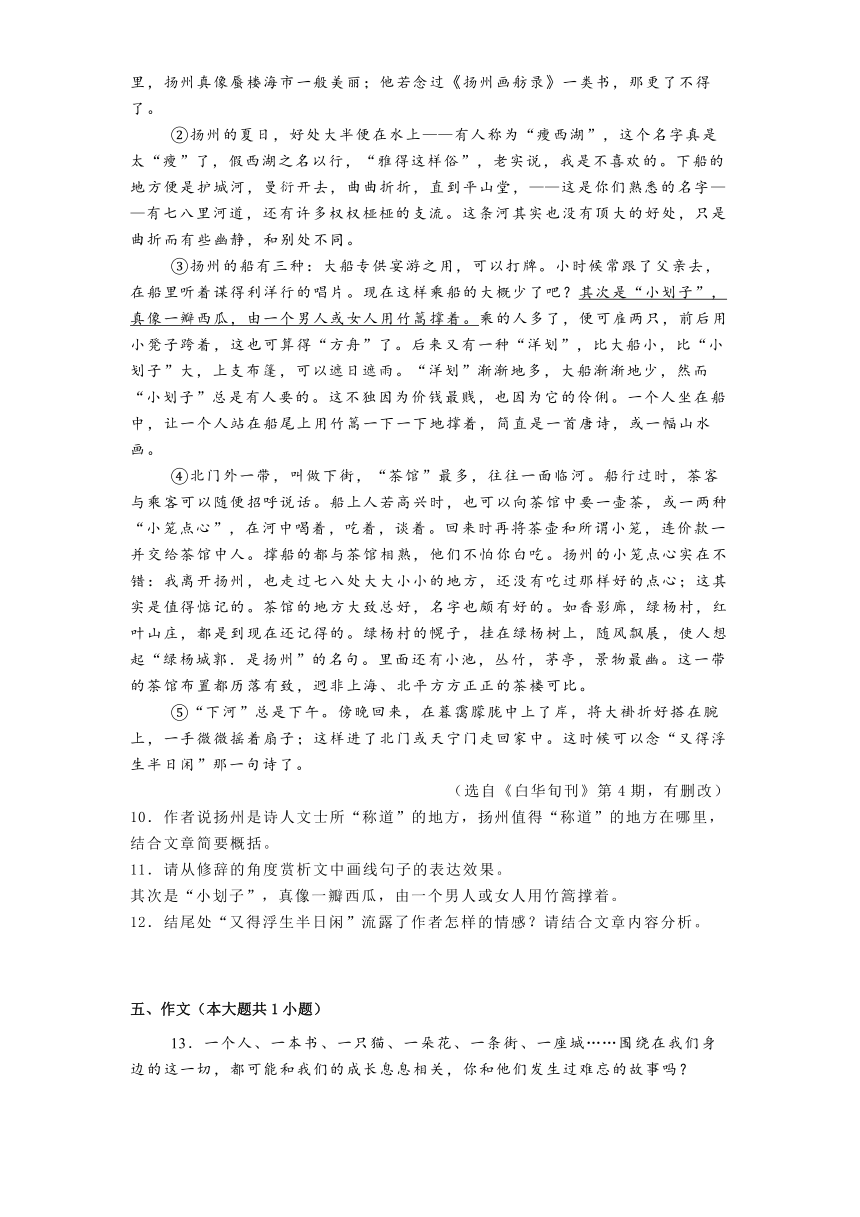

五、作文(本大题共1小题)

13.一个人、一本书、一只猫、一朵花、一条街、一座城……围绕在我们身边的这一切,都可能和我们的成长息息相关,你和他们发生过难忘的故事吗?

请结合自己的经历和感悟,以“我和________________的故事”为题,写一篇记叙文。

要求:①将半命题补充完整;②有真情实感,不得抄袭、套作;③不少于600字;④不得出现真实的人名、校名和地名。

六、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读下面的唐诗,完成下面小题。

山中送别

【唐】王维

山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归?

14.请你发挥想象力,描绘“日暮掩门扉”这句诗呈现出的画面。

15.这首诗传达出作者怎样的情感?请结合诗句,简要分析。

七、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉,诣门者,皆俊才清称及中表亲戚,乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”

既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳①有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。

太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰“小时了了,大未必佳。”文举曰:“想君小时,未必了了。”韪大踧踖②。

(选自《世说新语》)

【注释】:①伯阳即老子,姓李名耳,孔子曾向老子请教,尊其为师。②踧踖(cùjí):恭敬而不安的样子。

16.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.时李元礼有盛名 时:当时

B.文举至门 至:到

C.既通,前坐 前:向前

D.人以其语语之 语:告诉

17.将文中划线句子翻译为现代汉语。

(1)元礼及宾客莫不奇之。

(2)小时了了,大未必佳。

18.课文《陈太丘与友期行》中的陈元方和本文的孔文举两人的性格有哪些异同?请结合原文简要分析。

八、名著阅读(本大题共1小题)

19.在叙述中插入诗词,是《西游记》行文的一个特点。下面是从《西游记》中摘录的有关孙悟空的诗句,请概括出相应的故事情节。

(1)渴饮嫆铜捱岁月,饥餐铁弹度时光。天灾苦困遭磨折,人事凄凉喜命长。

(2)棒架威风长,枪来野性狂。一个是混元真大圣,一个是正果善财郎。

九、选择题(本大题共1小题)

20.下列对《西游记》有关内容的表述不正确的一项是( )

A.《西游记》中,花果山上的一块仙石产一石卵,见风化作石猴。石猴率先发现水帘洞,众猴称他为“千岁大王”,自此遂称美猴王。

B.《西游记》中,孙悟空在铁扇公主处未借到真扇,就偷了牛魔王的坐骑,假扮牛魔王骗得真扇,后被牛魔王所扮的唐僧骗了回去。

C.《西游记》中,石猴觅得水帘洞,众猴讲信义拥戴他为王。这一情节印证了“神魔皆有人情,精魅亦通世故”。

D.《西游记》中,孙悟空面对妖怪有时也会遇到麻烦。例如青牛怪有一个白森森的“金刚琢”,能把金箍棒一股脑儿套去,让孙悟空不得不另行设法。

十、现代文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文章,完成各题。

竹影

苏诗布

①我老家的屋门口有一片竹林。

②阳光似乎有一双手一样,总把竹林捆成一束,从早晨到黄昏,自由自在地变大变小,拉长挤短。从家门口探进来的竹子的影子,就可以读懂时间,读懂日子走过的声音。这种声音母亲最懂,比闹钟更让她清醒。竹子的影子总能告诉母亲煮饭的时间,或是翻晒衣物的时辰。

③许多年了,那片竹林用它的富有喂养着我们。谷雨过后,林子里的小竹笋破土而出,一簇簇的,直往上长。于是采撷竹笋就成了母亲让我们回家乡的借口,似乎那竹笋每长一寸,我们回家的日子就近了许多。其实,在外生活的日子总不能让母亲算得那么准确,竹笋长得过高了,家门口那条小路依旧看不见我们兄弟的身影。母亲只好自己来采撷那些竹笋,升灶堂,烧沸水,剥笋皮,一场忙碌,大铁锅便渐渐地积满了竹笋。母亲坐在灶堂口,面对燃得火热的柴火,心想,孩子们快回家了。等到我们到家时,母亲总说,昨天“灶堂火”笑得厉害,我就知道你们要回家了。在阳光里,母亲的竹笋慢慢地变成了笋干。阳光越过那片竹林时,母亲像翻晒衣物一样伺弄着那些笋片。最后,那些笋片几乎成了我们桌上的美味,成了我们咀嚼乡情的依托。

④三年前,母亲生了场大病,手术过后又回到老家那片竹林。

⑤今年谷雨后,我早早地回老家了。母亲看见我回来,就说,昨天“灶堂火”笑得很旺。母亲明显瘦了,大概是她听不到我们喊叫她的声音。母亲一看见我,就一跳一跳地从屋门口跑了出来,跨过走廊,越过庭院那片浓浓的竹林影子。母亲那一跳一跳的,让我的心终究有些宽慰,其实那简单的动作已经告诉我,母亲的身体有了很大的好转。

⑥母亲依旧忘不了那片竹林。她似乎也知道我的心思,我还没有进家门口她就带着我进那竹子林了。母亲边走边说,你回来得早了,竹笋还没有成片长出。

⑦浓浓的竹阴里只有依稀的几棵小竹笋,它们光着身子,如果不细心还看不见它们破土而出的身段儿。只在竹子林外边,有几棵长高了的竹笋,它们好像早熟的孩子,显得有些夸张。母亲说,那是引路笋,采不得的。母亲跟在我的身后,依旧是一坎一坎地越过那团竹阴。走出竹阴,阳光在一个瞬间亮丽了许多。母亲好像不忍心让我空手而回,又折回身子隐入竹林里,透过斑驳的光影,母亲还是那样一跳一跳地,越过竹林的沟坎。不一会儿,母亲从竹林里钻了出来,抱了长短不一的竹笋,母亲的脸上、头发沾了许多的竹子叶片。我想帮母亲扫落那些碎屑,但面对母亲忙着整理那些竹笋,面对她额上渗出的汗水,我的手停住了。我只在心里祈祷,愿母亲每天都能越过那团竹阴,去领受竹林这一边阳光的收获。

⑧母亲捆好那些竹笋,似乎还不满意,又砍下了一根高高的竹子。母亲说,这竹子挺好的,你回去可以架在阳台上挂衣服。

⑨面对竹竿,我突然想到了几千年前那个远嫁的女子。《诗经》的《卫风·竹竿》里记录了那个远嫁的女子的思念情怀:“籊籊竹竿,以钓于淇。岂不尔思,远莫致之。泉源在左,淇水在右。女子有行,远父母兄弟。”泉水、淇水,逐渐远去;父母兄弟,逐渐远离。远嫁的女儿,回忆起童年在淇水边钓鱼等快乐的情形,思念之情能不涌动吗?

⑩一根竹竿无法挑动一片竹林。就像我每一次回老家,一场重逢并不能带走亲情的全部。而在母亲的心里,孩子们每一次回家都像竹笋成长一样,爱慢慢地长成竹子,慢慢地长成竹阴。

(选自《中华活页文选》)

注释①籊籊:读作tì,意为“长而尖削貌”。

21.文章围绕“竹影”写了母亲哪些事?请简要概括。

22.请从人物描写角度赏析文中第⑤段画线句。

母亲一看见我,就一跳一跳地从屋门口跑了出来,跨过走廊,越过庭院那片浓浓的竹林影子。

23.文中的母亲是一个怎样的人?请结合全文简要分析。

24.文章以“竹影”为题,有何作用?请结合文章简要分析。

十一、综合性学习(本大题共1小题)

25.读书伴随我们的成长。下面是几则关于读书的材料,请按照要求,解答题目。

(1)下面几则名言是从哪几个角度来谈读书的,根据提示填空。

我读书越多,书籍就使我和世界越接近,生活对我也变得越加光明和有意义。——高尔基 读书的价值

读书有三到,谓心到,眼到,口到。——朱熹 ①________

为中华之崛起而读书。——周恩来 ②________

① ②

(2)下面是关于读书方法的一段话,请给它们排出正确的顺序。

①绝不可兴致一来拼命读,兴头过后就丢弃一旁。

②人生中读过的书,走过的路,也许会随着时间的流逝走出人的记忆。

③读书之法,贵在持之以恒。

④然而它给人们潜移默化的影响却永远不会消逝。

(3)开卷有益,下面是一首关于读书的小诗。请依照例句,补全内容。

书像春风,吹开了我智慧的花苞;________________,________________。

书像秋阳,照亮了我迷惘的理想;________________,________________。

① ②

③ ④

四川省成都市石室联合中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

答案及简析

1.答案:B

简析:“徘徊”的“徊”应读“huái”,B选项注音有误。A、C、D选项中加点字的注音均正确。

2.答案:C

简析:A选项中“功夫”应写作“工夫”,“工夫”指时间,“功夫”侧重于本领、造诣等;B选项“辨诉”应写作“辩诉”,“辩”有辩解之意;D选项“锤打”应写作“捶打”,“捶”指用拳头或棒槌敲打。C选项书写全部正确。

3.答案:D

简析:“各得其所”原指每个人都得到了满足,后指每个人或事物都得到恰当的安排。在超市大促销人们争抢商品的语境中,用“各得其所”不恰当,可改为“争先恐后”。A选项“风烛残年”形容人到了接近死亡的晚年,使用恰当;B选项“任劳任怨”体现做事不辞辛劳且不怕埋怨,用于形容妈妈的付出合适;C选项“亭亭玉立”形容女子或花木挺拔美观,用来形容荷花合适。

4.答案:C

简析:A选项“通过”和“让”并用,造成句子缺少主语,可删去“通过”或“让”;B选项“防止”和“不”表意重复,可删去“不”;D选项“能否”是两面,“关键在于”是一面,两面对一面,可删去“能否”,或在“在于”后加“是否”。C选项没有语病。

5.答案:B

简析:“非学无以广才”中“广”是“增长”的意思,不是“扩大”,B选项解释有误。A、C、D选项对加点词的解释均正确。

6.答案:D

简析:A选项中,“俭以养德”的“以”是连词,表目的,可译为“用来”;“可以为师矣”的“以”是介词,可译为“凭借”。B选项“夫君子之行”的“之”是结构助词,可译为“的”;“学而时习之”的“之”是代词,代指学过的知识。C选项“将复何及”的“何”是副词,可译为“怎么”;“白雪纷纷何所似”的“何”是疑问代词,可译为“什么”。D选项“险躁则不能治性”和“学而不思则罔”的“则”都是连词,表顺承,可译为“就”。所以选D。

7.答案:A

简析:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”中,“淡泊”意思是内心恬淡、不慕名利,“明志”是明确志向,“致远”是达到远大目标。A选项翻译准确,B选项“明白志向”“到达遥远的地方”翻译错误;C选项“清淡止息”错误;D选项“明白志向”错误。

8.答案:B

简析:文中“非志无以成学”强调立志,“夫学须静也,才须学也”强调学习,“年与时驰,意与日去”强调惜时,未提及“诚信”,B选项不属于诸葛亮告诫的内容。A、C、D选项均是文中所体现的告诫内容。

9.答案:思而不学则殆;晴空一鹤排云上;河流大野犹嫌束;《夜雨寄北》君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。/《江南逢李龟年》岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。

简析:默写时要注意“殆”“鹤”“嫌”“涨”“岐”“逢”等字词的正确书写,避免错别字。《夜雨寄北》和《江南逢李龟年》任选一首默写即可。

10.答案:①扬州具有悠久的历史文化底蕴;②扬州的水上风情独具特色;③扬州的船只种类繁多,各有特色;④扬州的茶馆众多,布置雅致。

简析:从文章第①段“扬州从隋炀帝以来,是诗人文士所称道的地方”可知扬州历史文化底蕴深厚;第②段写扬州夏日水上风光,“这条河其实也没有顶大的好处,只是曲折而有些幽静,和别处不同”体现水上风情独特;第③段介绍扬州的船有大船、“小划子”、“洋划”,各具特色;第④段写扬州“茶馆”多,“这一带的茶馆布置都历落有致”,布置雅致。

11.答案:运用比喻修辞,不仅形象地描绘了“小划子”的形状与特点,还营造出了一种清新、愉悦的氛围,表达了作者的喜爱之情。

简析:把“小划子”比作“一瓣西瓜”,形象地写出了“小划子”的形状。这种比喻让读者能更直观地感受到“小划子”的样子,同时也营造出清新、愉悦的氛围,从侧面表达出作者对“小划子”的喜爱。

12.答案:结尾处“又得浮生半日闲”一句,流露出作者在现实生活中奔波忙碌,充满压力的状况下,渴望过上这种悠闲生活的思想感情。

简析:作者在扬州的夏日,体验到了乘船、品茶、欣赏风景等悠闲的生活。“又得浮生半日闲”表达出作者对这种悠闲生活的喜爱,也暗示出他在平常生活中可能比较忙碌、压力较大,所以才会对这半日的悠闲时光如此珍惜和向往。

13.答案:略

简析:这是一篇半命题记叙文。首先要补充完整题目,如“我和书的故事”“我和小猫的故事”等。写作时,要围绕所填对象展开,讲述与之发生的难忘故事,注意要有真情实感,结合自身经历,通过细节描写展现故事的生动性,突出故事对自己的影响,结尾可适当抒情或议论,升华主题。

14.答案:示例:夕阳西下,天色渐渐暗了下来,在这寂静的山中,送别友人之后,诗人缓缓地关上那扇简陋的柴门,周围只余下他孤独的身影,山中的静谧氛围越发浓重了。

简析:描绘画面时,要抓住“日暮”(傍晚时分,点明时间)、“掩柴扉”(关上柴门的动作)等关键信息,添加合理的细节,如周围的环境(寂静的山中)、诗人的状态(孤独的身影)等,让画面更生动形象。

15.答案:与友人的惜别,对友人的牵挂,对重聚的期盼。“山中相送罢,日暮掩柴扉”,诗人在山中送别友人后,直到日暮才掩上柴门,可见送别时的不舍,而友人离去后,独对柴门,更显孤寂。“春草明年绿,王孙归不归”,借春草每年都会再绿,询问友人明年是否归来,进一步体现出对友人能否再来相聚的牵挂与期待,这种不确定也加深了思念之情。

简析:从“相送罢”“日暮掩柴扉”能看出诗人送别友人时的不舍,以及送别后的孤寂。“春草明年绿,王孙归不归”以景衬情,借春草之绿,询问友人归期,表达出对友人的牵挂和重聚的期盼,以及这份不确定带来的更深厚的思念。

16.答案:C

简析:“既通,前坐”中“前”是“上前”的意思,C选项解释有误。A、B、D选项对加点词的解释正确。

17.答案:(1)李元礼和宾客们没有不对他的话感到惊奇的。(2)小时候聪明伶俐,长大了未必出众。

简析:(1)句中“莫”是“没有谁”,“奇”是“对……感到惊奇”,“之”代指孔融的话。(2)句中“了了”是“聪明伶俐的样子”,“佳”是“出色,优秀”的意思。翻译时要准确译出这些字词的意思,使句子通顺。

18.答案:相同点是两人都聪明机智。陈元方面对父亲友人的无礼,能据理反驳,维护父亲尊严;孔文举在拜访李元礼时,巧妙应对门吏和陈韪的刁难。不同点在于陈元方更注重礼仪,在反驳友人时言辞有理有节;孔文举则更加大胆直接,在回应陈韪时毫不客气,以其人之道还治其人之身。

简析:陈元方在《陈太丘与友期行》中,指出友人“无信”“无礼”,维护父亲尊严,体现出聪明机智且言辞有理有节;孔文举面对门吏阻拦,以孔子和老子的关系表明自己与李元礼是世交得以进门,面对陈韪的刁难,直接回应“想君小时,未必了了”,展现出聪明大胆。两人都聪明,但应对方式有所不同。

19.答案:(1)被定五行山(2)大战红孩儿

简析:(1)诗句“渴饮嫆铜捱岁月,饥餐铁弹度时光。天灾苦困遭磨折,人事凄凉喜命长”描述的是孙悟空被压在五行山下时的情景,所以对应的故事情节是被定五行山。(2)“棒架威风长,枪来野性狂。一个是混元真大圣,一个是正果善财郎”,“棒”是孙悟空的武器,“善财郎”指红孩儿,所以对应的情节是大战红孩儿。

20.答案:B

简析:孙悟空是被牛魔王扮成的猪八戒骗回了扇子,不是被扮成唐僧的牛魔王骗回,B选项表述错误。A、C、D选项对《西游记》内容的表述正确。

21.答案:文章写了母亲根据竹子影子判断时间煮饭、翻晒衣物;母亲在竹笋长成时盼孩子回家,采摘竹笋;母亲在竹阴下忙碌,为孩子准备竹笋;母亲大病后带孩子进竹林,砍竹子给孩子等事。

简析:从第②段可知母亲依据竹影安排家务;第③段写母亲盼孩子回家采竹笋;第⑦段体现母亲在竹阴下为“我”准备竹笋;第⑧段写母亲大病后带“我”进竹林砍竹子,概括这些情节即可。

22.答案:运用动作描写,“一跳一跳”“跑”“跨过”“越过”等动词,生动形象地写出了母亲看到“我”回家时的激动和喜悦,表现了母亲对“我”的思念之情以及身体好转后的活力。

简析:通过“一跳一跳”“跑”“跨过”“越过”等动作描写,能直观地感受到母亲见到“我”时的兴奋,体现出她对“我”的思念,“一跳一跳”也侧面反映出母亲身体好转后的活力。

23.答案:母亲是一个勤劳的人,如她根据竹子影子安排家务劳作;母亲是一个关爱孩子的人,她盼孩子回家,为孩子准备竹笋等;母亲是一个坚强的人,大病后仍能在竹林中忙碌。

简析:从母亲依据竹影安排家务可看出勤劳;盼孩子回家并准备竹笋体现关爱孩子;大病后还在竹林忙碌,说明母亲坚强。

24.答案:“竹影”是贯穿全文的线索,文章围绕“竹影”展开对母亲的描写;“竹影”营造了温馨的氛围,承载着母亲对孩子的爱和孩子对家乡的思念之情;以“竹影”为题,富有诗意,能吸引读者阅读兴趣。

简析:文章多处围绕“竹影”展开,如母亲依据竹影做事等,所以是线索。文中在竹影下有母亲对孩子的爱,也有孩子对家乡的眷恋,营造出温馨氛围。“竹影”这一题目富有诗意,能激发读者好奇心和阅读兴趣。

25.答案:(1)①读书的方法②读书的目的(2)③①②④(3)示例:书像夏雨,润泽了我干涸的心田;书像冬雪,净化了我浮躁的灵魂。(答案不唯一,只要符合书的特点和对“我”的积极影响即可)

简析:(1)朱熹的话强调心、眼、口并用的读书方法;周恩来的话表明读书是为了中华之崛起,是读书的目的。(2)③句提出“读书之法,贵在持之以恒”的观点,①句从反面说明不能不持之以恒,②④句阐述书对人的影响,先说明书的内容可能被遗忘,再转折强调影响不会消逝,所以顺序为③①②④。(3)仿写时要以书为本体,选择与四季相关的事物作喻体,如夏雨、冬雪等,体现书对“我”的积极影响,如润泽心田、净化灵魂等。

一、选择题(本大题共4小题)

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.雾霭(ǎi) 惬意(qiè) 人迹罕至(hǎn)

B.雕镂(lòu) 徘徊(huí) 不辍劳作(chuò)

C.殉职(xùn) 酝酿(niàng) 畏罪潜逃(qián)

D.吞噬(shì) 棱镜(léng) 咄咄逼人(duō)

2.下列语句中书写正确的一项是( )

A.“一年之计在于春”,刚起头儿,有的是功夫,有的是希望。

B.我没有判断明白,便妄下断语,冤枉了不能说话辨诉的动物。

C.是的,人可以直面威胁,可以蔑视阴谋,可以踩过肮脏的泥泞。

D.我狠命地锤打这两条可恨的腿,喊着:“我可活什么劲儿!”

3.下列语句中加点的成语使用有误的一项是( )

A.他已风烛残年,再回首往事时,感慨万千,更想珍惜余下的时光。

B.妈妈在家里任劳任怨,从早忙到晚,为家人创造了一个温馨的环境。

C.那盛开的荷花挺着碧绿的茎干,像一位亭亭玉立的少女眺望着远方。

D.超市大促销时,人们不顾秩序,各得其所地争抢商品,现场一片混乱。

4.下列语句中没有语病的一项是( )

A.通过绿道建设,让成都市民休闲有了好去处,生活品质与幸福感得以进一步提升。

B.为了响应文化进校园号召,防止传统文化不被遗忘,学校开展了相关的主题活动。

C.成都大运会场馆,在赛后被巧妙利用,既作全民健身场地,又成热门旅游打卡地。

D.学校科技馆能否发挥它的最大作用,关键在于有专业人员进行管理与定期更新展品。

二、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

诫子书

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

5.下列加点词解释有误的一项是( )

A.静以修身 静:宁静专一

B.非学无以广才 广:扩大

C.淫漫则不能励精 励:振奋

D.险躁则不能治性 治:修养

6.下列语句中加点字的用法和意义相同的一项是( )

A.俭以养德 可以为师矣

B.夫君子之行 学而时习之

C.将复何及 白雪纷纷何所似

D.险躁则不能治性 学而不思则罔

7.对文中画线句子翻译正确的一项是( )

非淡泊无以明志,非宁静无以致远

A.不内心恬淡就没办法明确志向,不宁静专一就没办法达到远大目标。

B.不内心恬淡就没办法明白志向,不宁静专一就没办法到达遥远的地方。

C.不清淡止息就没有办法明确志向,不宁静专一就没办法到达遥远的地方。

D.不清淡止息就没有办法明白志向,不宁静专一就没办法达到远大目标。

8.诸葛亮殷殷告诫自己的孩子,下列不属于他告诫内容的一项是( )

A.立志

B.诚信

C.学习

D.惜时

三、名句名篇默写(本大题共1小题)

9.默写古诗文中的名篇名句。

(1)补写出下列名句的上句或下句。(任选其中两句作答,如三句皆答,按前两句判)

①学而不思则罔,。(《<论语>十二章》)

②,便引诗情到碧霄。(刘禹锡《秋词》)

③,山入潼关不解平。(谭嗣同《潼关》)

(2)在李商隐《夜雨寄北》和杜甫《江南逢李龟年》中任选其一,在下面横线先写出题目再默写。

四、现代文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文章,完成各题。

扬州的夏日

朱自清

①扬州从隋炀帝以来,是诗人文士所称道的地方;称道的多了,称道得久了,一般人便也随声附和起来。直到现在,你若向人提起扬州这个名字,他会点头或摇头说:“好地方!好地方!”特别是没去过扬州而念过些唐诗的人,在他心里,扬州真像蜃楼海市一般美丽;他若念过《扬州画舫录》一类书,那更了不得了。

②扬州的夏日,好处大半便在水上——有人称为“瘦西湖”,这个名字真是太“瘦”了,假西湖之名以行,“雅得这样俗”,老实说,我是不喜欢的。下船的地方便是护城河,曼衍开去,曲曲折折,直到平山堂,——这是你们熟悉的名字——有七八里河道,还有许多权权桠桠的支流。这条河其实也没有顶大的好处,只是曲折而有些幽静,和别处不同。

③扬州的船有三种:大船专供宴游之用,可以打牌。小时候常跟了父亲去,在船里听着谋得利洋行的唱片。现在这样乘船的大概少了吧?其次是“小划子”,真像一瓣西瓜,由一个男人或女人用竹篙撑着。乘的人多了,便可雇两只,前后用小凳子跨着,这也可算得“方舟”了。后来又有一种“洋划”,比大船小,比“小划子”大,上支布篷,可以遮日遮雨。“洋划”渐渐地多,大船渐渐地少,然而“小划子”总是有人要的。这不独因为价钱最贱,也因为它的伶俐。一个人坐在船中,让一个人站在船尾上用竹篙一下一下地撑着,简直是一首唐诗,或一幅山水画。

④北门外一带,叫做下街,“茶馆”最多,往往一面临河。船行过时,茶客与乘客可以随便招呼说话。船上人若高兴时,也可以向茶馆中要一壶茶,或一两种“小笼点心”,在河中喝着,吃着,谈着。回来时再将茶壶和所谓小笼,连价款一并交给茶馆中人。撑船的都与茶馆相熟,他们不怕你白吃。扬州的小笼点心实在不错:我离开扬州,也走过七八处大大小小的地方,还没有吃过那样好的点心;这其实是值得惦记的。茶馆的地方大致总好,名字也颇有好的。如香影廊,绿杨村,红叶山庄,都是到现在还记得的。绿杨村的幌子,挂在绿杨树上,随风飘展,使人想起“绿杨城郭.是扬州”的名句。里面还有小池,丛竹,茅亭,景物最幽。这一带的茶馆布置都历落有致,迥非上海、北平方方正正的茶楼可比。

⑤“下河”总是下午。傍晚回来,在暮霭朦胧中上了岸,将大褂折好搭在腕上,一手微微摇着扇子;这样进了北门或天宁门走回家中。这时候可以念“又得浮生半日闲”那一句诗了。

(选自《白华旬刊》第4期,有删改)

10.作者说扬州是诗人文士所“称道”的地方,扬州值得“称道”的地方在哪里,结合文章简要概括。

11.请从修辞的角度赏析文中画线句子的表达效果。

其次是“小划子”,真像一瓣西瓜,由一个男人或女人用竹篙撑着。

12.结尾处“又得浮生半日闲”流露了作者怎样的情感?请结合文章内容分析。

五、作文(本大题共1小题)

13.一个人、一本书、一只猫、一朵花、一条街、一座城……围绕在我们身边的这一切,都可能和我们的成长息息相关,你和他们发生过难忘的故事吗?

请结合自己的经历和感悟,以“我和________________的故事”为题,写一篇记叙文。

要求:①将半命题补充完整;②有真情实感,不得抄袭、套作;③不少于600字;④不得出现真实的人名、校名和地名。

六、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读下面的唐诗,完成下面小题。

山中送别

【唐】王维

山中相送罢,日暮掩柴扉。

春草明年绿,王孙归不归?

14.请你发挥想象力,描绘“日暮掩门扉”这句诗呈现出的画面。

15.这首诗传达出作者怎样的情感?请结合诗句,简要分析。

七、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

孔文举年十岁,随父到洛。时李元礼有盛名,为司隶校尉,诣门者,皆俊才清称及中表亲戚,乃通。文举至门,谓吏曰:“我是李府君亲。”

既通,前坐。元礼问曰:“君与仆有何亲?”对曰:“昔先君仲尼与君先人伯阳①有师资之尊,是仆与君奕世为通好也。”元礼及宾客莫不奇之。

太中大夫陈韪后至,人以其语语之,韪曰“小时了了,大未必佳。”文举曰:“想君小时,未必了了。”韪大踧踖②。

(选自《世说新语》)

【注释】:①伯阳即老子,姓李名耳,孔子曾向老子请教,尊其为师。②踧踖(cùjí):恭敬而不安的样子。

16.下列语句中加点词的解释有误的一项是( )

A.时李元礼有盛名 时:当时

B.文举至门 至:到

C.既通,前坐 前:向前

D.人以其语语之 语:告诉

17.将文中划线句子翻译为现代汉语。

(1)元礼及宾客莫不奇之。

(2)小时了了,大未必佳。

18.课文《陈太丘与友期行》中的陈元方和本文的孔文举两人的性格有哪些异同?请结合原文简要分析。

八、名著阅读(本大题共1小题)

19.在叙述中插入诗词,是《西游记》行文的一个特点。下面是从《西游记》中摘录的有关孙悟空的诗句,请概括出相应的故事情节。

(1)渴饮嫆铜捱岁月,饥餐铁弹度时光。天灾苦困遭磨折,人事凄凉喜命长。

(2)棒架威风长,枪来野性狂。一个是混元真大圣,一个是正果善财郎。

九、选择题(本大题共1小题)

20.下列对《西游记》有关内容的表述不正确的一项是( )

A.《西游记》中,花果山上的一块仙石产一石卵,见风化作石猴。石猴率先发现水帘洞,众猴称他为“千岁大王”,自此遂称美猴王。

B.《西游记》中,孙悟空在铁扇公主处未借到真扇,就偷了牛魔王的坐骑,假扮牛魔王骗得真扇,后被牛魔王所扮的唐僧骗了回去。

C.《西游记》中,石猴觅得水帘洞,众猴讲信义拥戴他为王。这一情节印证了“神魔皆有人情,精魅亦通世故”。

D.《西游记》中,孙悟空面对妖怪有时也会遇到麻烦。例如青牛怪有一个白森森的“金刚琢”,能把金箍棒一股脑儿套去,让孙悟空不得不另行设法。

十、现代文阅读(本大题共1小题)

阅读下面的文章,完成各题。

竹影

苏诗布

①我老家的屋门口有一片竹林。

②阳光似乎有一双手一样,总把竹林捆成一束,从早晨到黄昏,自由自在地变大变小,拉长挤短。从家门口探进来的竹子的影子,就可以读懂时间,读懂日子走过的声音。这种声音母亲最懂,比闹钟更让她清醒。竹子的影子总能告诉母亲煮饭的时间,或是翻晒衣物的时辰。

③许多年了,那片竹林用它的富有喂养着我们。谷雨过后,林子里的小竹笋破土而出,一簇簇的,直往上长。于是采撷竹笋就成了母亲让我们回家乡的借口,似乎那竹笋每长一寸,我们回家的日子就近了许多。其实,在外生活的日子总不能让母亲算得那么准确,竹笋长得过高了,家门口那条小路依旧看不见我们兄弟的身影。母亲只好自己来采撷那些竹笋,升灶堂,烧沸水,剥笋皮,一场忙碌,大铁锅便渐渐地积满了竹笋。母亲坐在灶堂口,面对燃得火热的柴火,心想,孩子们快回家了。等到我们到家时,母亲总说,昨天“灶堂火”笑得厉害,我就知道你们要回家了。在阳光里,母亲的竹笋慢慢地变成了笋干。阳光越过那片竹林时,母亲像翻晒衣物一样伺弄着那些笋片。最后,那些笋片几乎成了我们桌上的美味,成了我们咀嚼乡情的依托。

④三年前,母亲生了场大病,手术过后又回到老家那片竹林。

⑤今年谷雨后,我早早地回老家了。母亲看见我回来,就说,昨天“灶堂火”笑得很旺。母亲明显瘦了,大概是她听不到我们喊叫她的声音。母亲一看见我,就一跳一跳地从屋门口跑了出来,跨过走廊,越过庭院那片浓浓的竹林影子。母亲那一跳一跳的,让我的心终究有些宽慰,其实那简单的动作已经告诉我,母亲的身体有了很大的好转。

⑥母亲依旧忘不了那片竹林。她似乎也知道我的心思,我还没有进家门口她就带着我进那竹子林了。母亲边走边说,你回来得早了,竹笋还没有成片长出。

⑦浓浓的竹阴里只有依稀的几棵小竹笋,它们光着身子,如果不细心还看不见它们破土而出的身段儿。只在竹子林外边,有几棵长高了的竹笋,它们好像早熟的孩子,显得有些夸张。母亲说,那是引路笋,采不得的。母亲跟在我的身后,依旧是一坎一坎地越过那团竹阴。走出竹阴,阳光在一个瞬间亮丽了许多。母亲好像不忍心让我空手而回,又折回身子隐入竹林里,透过斑驳的光影,母亲还是那样一跳一跳地,越过竹林的沟坎。不一会儿,母亲从竹林里钻了出来,抱了长短不一的竹笋,母亲的脸上、头发沾了许多的竹子叶片。我想帮母亲扫落那些碎屑,但面对母亲忙着整理那些竹笋,面对她额上渗出的汗水,我的手停住了。我只在心里祈祷,愿母亲每天都能越过那团竹阴,去领受竹林这一边阳光的收获。

⑧母亲捆好那些竹笋,似乎还不满意,又砍下了一根高高的竹子。母亲说,这竹子挺好的,你回去可以架在阳台上挂衣服。

⑨面对竹竿,我突然想到了几千年前那个远嫁的女子。《诗经》的《卫风·竹竿》里记录了那个远嫁的女子的思念情怀:“籊籊竹竿,以钓于淇。岂不尔思,远莫致之。泉源在左,淇水在右。女子有行,远父母兄弟。”泉水、淇水,逐渐远去;父母兄弟,逐渐远离。远嫁的女儿,回忆起童年在淇水边钓鱼等快乐的情形,思念之情能不涌动吗?

⑩一根竹竿无法挑动一片竹林。就像我每一次回老家,一场重逢并不能带走亲情的全部。而在母亲的心里,孩子们每一次回家都像竹笋成长一样,爱慢慢地长成竹子,慢慢地长成竹阴。

(选自《中华活页文选》)

注释①籊籊:读作tì,意为“长而尖削貌”。

21.文章围绕“竹影”写了母亲哪些事?请简要概括。

22.请从人物描写角度赏析文中第⑤段画线句。

母亲一看见我,就一跳一跳地从屋门口跑了出来,跨过走廊,越过庭院那片浓浓的竹林影子。

23.文中的母亲是一个怎样的人?请结合全文简要分析。

24.文章以“竹影”为题,有何作用?请结合文章简要分析。

十一、综合性学习(本大题共1小题)

25.读书伴随我们的成长。下面是几则关于读书的材料,请按照要求,解答题目。

(1)下面几则名言是从哪几个角度来谈读书的,根据提示填空。

我读书越多,书籍就使我和世界越接近,生活对我也变得越加光明和有意义。——高尔基 读书的价值

读书有三到,谓心到,眼到,口到。——朱熹 ①________

为中华之崛起而读书。——周恩来 ②________

① ②

(2)下面是关于读书方法的一段话,请给它们排出正确的顺序。

①绝不可兴致一来拼命读,兴头过后就丢弃一旁。

②人生中读过的书,走过的路,也许会随着时间的流逝走出人的记忆。

③读书之法,贵在持之以恒。

④然而它给人们潜移默化的影响却永远不会消逝。

(3)开卷有益,下面是一首关于读书的小诗。请依照例句,补全内容。

书像春风,吹开了我智慧的花苞;________________,________________。

书像秋阳,照亮了我迷惘的理想;________________,________________。

① ②

③ ④

四川省成都市石室联合中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

答案及简析

1.答案:B

简析:“徘徊”的“徊”应读“huái”,B选项注音有误。A、C、D选项中加点字的注音均正确。

2.答案:C

简析:A选项中“功夫”应写作“工夫”,“工夫”指时间,“功夫”侧重于本领、造诣等;B选项“辨诉”应写作“辩诉”,“辩”有辩解之意;D选项“锤打”应写作“捶打”,“捶”指用拳头或棒槌敲打。C选项书写全部正确。

3.答案:D

简析:“各得其所”原指每个人都得到了满足,后指每个人或事物都得到恰当的安排。在超市大促销人们争抢商品的语境中,用“各得其所”不恰当,可改为“争先恐后”。A选项“风烛残年”形容人到了接近死亡的晚年,使用恰当;B选项“任劳任怨”体现做事不辞辛劳且不怕埋怨,用于形容妈妈的付出合适;C选项“亭亭玉立”形容女子或花木挺拔美观,用来形容荷花合适。

4.答案:C

简析:A选项“通过”和“让”并用,造成句子缺少主语,可删去“通过”或“让”;B选项“防止”和“不”表意重复,可删去“不”;D选项“能否”是两面,“关键在于”是一面,两面对一面,可删去“能否”,或在“在于”后加“是否”。C选项没有语病。

5.答案:B

简析:“非学无以广才”中“广”是“增长”的意思,不是“扩大”,B选项解释有误。A、C、D选项对加点词的解释均正确。

6.答案:D

简析:A选项中,“俭以养德”的“以”是连词,表目的,可译为“用来”;“可以为师矣”的“以”是介词,可译为“凭借”。B选项“夫君子之行”的“之”是结构助词,可译为“的”;“学而时习之”的“之”是代词,代指学过的知识。C选项“将复何及”的“何”是副词,可译为“怎么”;“白雪纷纷何所似”的“何”是疑问代词,可译为“什么”。D选项“险躁则不能治性”和“学而不思则罔”的“则”都是连词,表顺承,可译为“就”。所以选D。

7.答案:A

简析:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”中,“淡泊”意思是内心恬淡、不慕名利,“明志”是明确志向,“致远”是达到远大目标。A选项翻译准确,B选项“明白志向”“到达遥远的地方”翻译错误;C选项“清淡止息”错误;D选项“明白志向”错误。

8.答案:B

简析:文中“非志无以成学”强调立志,“夫学须静也,才须学也”强调学习,“年与时驰,意与日去”强调惜时,未提及“诚信”,B选项不属于诸葛亮告诫的内容。A、C、D选项均是文中所体现的告诫内容。

9.答案:思而不学则殆;晴空一鹤排云上;河流大野犹嫌束;《夜雨寄北》君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。/《江南逢李龟年》岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。正是江南好风景,落花时节又逢君。

简析:默写时要注意“殆”“鹤”“嫌”“涨”“岐”“逢”等字词的正确书写,避免错别字。《夜雨寄北》和《江南逢李龟年》任选一首默写即可。

10.答案:①扬州具有悠久的历史文化底蕴;②扬州的水上风情独具特色;③扬州的船只种类繁多,各有特色;④扬州的茶馆众多,布置雅致。

简析:从文章第①段“扬州从隋炀帝以来,是诗人文士所称道的地方”可知扬州历史文化底蕴深厚;第②段写扬州夏日水上风光,“这条河其实也没有顶大的好处,只是曲折而有些幽静,和别处不同”体现水上风情独特;第③段介绍扬州的船有大船、“小划子”、“洋划”,各具特色;第④段写扬州“茶馆”多,“这一带的茶馆布置都历落有致”,布置雅致。

11.答案:运用比喻修辞,不仅形象地描绘了“小划子”的形状与特点,还营造出了一种清新、愉悦的氛围,表达了作者的喜爱之情。

简析:把“小划子”比作“一瓣西瓜”,形象地写出了“小划子”的形状。这种比喻让读者能更直观地感受到“小划子”的样子,同时也营造出清新、愉悦的氛围,从侧面表达出作者对“小划子”的喜爱。

12.答案:结尾处“又得浮生半日闲”一句,流露出作者在现实生活中奔波忙碌,充满压力的状况下,渴望过上这种悠闲生活的思想感情。

简析:作者在扬州的夏日,体验到了乘船、品茶、欣赏风景等悠闲的生活。“又得浮生半日闲”表达出作者对这种悠闲生活的喜爱,也暗示出他在平常生活中可能比较忙碌、压力较大,所以才会对这半日的悠闲时光如此珍惜和向往。

13.答案:略

简析:这是一篇半命题记叙文。首先要补充完整题目,如“我和书的故事”“我和小猫的故事”等。写作时,要围绕所填对象展开,讲述与之发生的难忘故事,注意要有真情实感,结合自身经历,通过细节描写展现故事的生动性,突出故事对自己的影响,结尾可适当抒情或议论,升华主题。

14.答案:示例:夕阳西下,天色渐渐暗了下来,在这寂静的山中,送别友人之后,诗人缓缓地关上那扇简陋的柴门,周围只余下他孤独的身影,山中的静谧氛围越发浓重了。

简析:描绘画面时,要抓住“日暮”(傍晚时分,点明时间)、“掩柴扉”(关上柴门的动作)等关键信息,添加合理的细节,如周围的环境(寂静的山中)、诗人的状态(孤独的身影)等,让画面更生动形象。

15.答案:与友人的惜别,对友人的牵挂,对重聚的期盼。“山中相送罢,日暮掩柴扉”,诗人在山中送别友人后,直到日暮才掩上柴门,可见送别时的不舍,而友人离去后,独对柴门,更显孤寂。“春草明年绿,王孙归不归”,借春草每年都会再绿,询问友人明年是否归来,进一步体现出对友人能否再来相聚的牵挂与期待,这种不确定也加深了思念之情。

简析:从“相送罢”“日暮掩柴扉”能看出诗人送别友人时的不舍,以及送别后的孤寂。“春草明年绿,王孙归不归”以景衬情,借春草之绿,询问友人归期,表达出对友人的牵挂和重聚的期盼,以及这份不确定带来的更深厚的思念。

16.答案:C

简析:“既通,前坐”中“前”是“上前”的意思,C选项解释有误。A、B、D选项对加点词的解释正确。

17.答案:(1)李元礼和宾客们没有不对他的话感到惊奇的。(2)小时候聪明伶俐,长大了未必出众。

简析:(1)句中“莫”是“没有谁”,“奇”是“对……感到惊奇”,“之”代指孔融的话。(2)句中“了了”是“聪明伶俐的样子”,“佳”是“出色,优秀”的意思。翻译时要准确译出这些字词的意思,使句子通顺。

18.答案:相同点是两人都聪明机智。陈元方面对父亲友人的无礼,能据理反驳,维护父亲尊严;孔文举在拜访李元礼时,巧妙应对门吏和陈韪的刁难。不同点在于陈元方更注重礼仪,在反驳友人时言辞有理有节;孔文举则更加大胆直接,在回应陈韪时毫不客气,以其人之道还治其人之身。

简析:陈元方在《陈太丘与友期行》中,指出友人“无信”“无礼”,维护父亲尊严,体现出聪明机智且言辞有理有节;孔文举面对门吏阻拦,以孔子和老子的关系表明自己与李元礼是世交得以进门,面对陈韪的刁难,直接回应“想君小时,未必了了”,展现出聪明大胆。两人都聪明,但应对方式有所不同。

19.答案:(1)被定五行山(2)大战红孩儿

简析:(1)诗句“渴饮嫆铜捱岁月,饥餐铁弹度时光。天灾苦困遭磨折,人事凄凉喜命长”描述的是孙悟空被压在五行山下时的情景,所以对应的故事情节是被定五行山。(2)“棒架威风长,枪来野性狂。一个是混元真大圣,一个是正果善财郎”,“棒”是孙悟空的武器,“善财郎”指红孩儿,所以对应的情节是大战红孩儿。

20.答案:B

简析:孙悟空是被牛魔王扮成的猪八戒骗回了扇子,不是被扮成唐僧的牛魔王骗回,B选项表述错误。A、C、D选项对《西游记》内容的表述正确。

21.答案:文章写了母亲根据竹子影子判断时间煮饭、翻晒衣物;母亲在竹笋长成时盼孩子回家,采摘竹笋;母亲在竹阴下忙碌,为孩子准备竹笋;母亲大病后带孩子进竹林,砍竹子给孩子等事。

简析:从第②段可知母亲依据竹影安排家务;第③段写母亲盼孩子回家采竹笋;第⑦段体现母亲在竹阴下为“我”准备竹笋;第⑧段写母亲大病后带“我”进竹林砍竹子,概括这些情节即可。

22.答案:运用动作描写,“一跳一跳”“跑”“跨过”“越过”等动词,生动形象地写出了母亲看到“我”回家时的激动和喜悦,表现了母亲对“我”的思念之情以及身体好转后的活力。

简析:通过“一跳一跳”“跑”“跨过”“越过”等动作描写,能直观地感受到母亲见到“我”时的兴奋,体现出她对“我”的思念,“一跳一跳”也侧面反映出母亲身体好转后的活力。

23.答案:母亲是一个勤劳的人,如她根据竹子影子安排家务劳作;母亲是一个关爱孩子的人,她盼孩子回家,为孩子准备竹笋等;母亲是一个坚强的人,大病后仍能在竹林中忙碌。

简析:从母亲依据竹影安排家务可看出勤劳;盼孩子回家并准备竹笋体现关爱孩子;大病后还在竹林忙碌,说明母亲坚强。

24.答案:“竹影”是贯穿全文的线索,文章围绕“竹影”展开对母亲的描写;“竹影”营造了温馨的氛围,承载着母亲对孩子的爱和孩子对家乡的思念之情;以“竹影”为题,富有诗意,能吸引读者阅读兴趣。

简析:文章多处围绕“竹影”展开,如母亲依据竹影做事等,所以是线索。文中在竹影下有母亲对孩子的爱,也有孩子对家乡的眷恋,营造出温馨氛围。“竹影”这一题目富有诗意,能激发读者好奇心和阅读兴趣。

25.答案:(1)①读书的方法②读书的目的(2)③①②④(3)示例:书像夏雨,润泽了我干涸的心田;书像冬雪,净化了我浮躁的灵魂。(答案不唯一,只要符合书的特点和对“我”的积极影响即可)

简析:(1)朱熹的话强调心、眼、口并用的读书方法;周恩来的话表明读书是为了中华之崛起,是读书的目的。(2)③句提出“读书之法,贵在持之以恒”的观点,①句从反面说明不能不持之以恒,②④句阐述书对人的影响,先说明书的内容可能被遗忘,再转折强调影响不会消逝,所以顺序为③①②④。(3)仿写时要以书为本体,选择与四季相关的事物作喻体,如夏雨、冬雪等,体现书对“我”的积极影响,如润泽心田、净化灵魂等。

同课章节目录