福建省厦门第一中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 福建省厦门第一中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 119.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-04 22:07:05 | ||

图片预览

文档简介

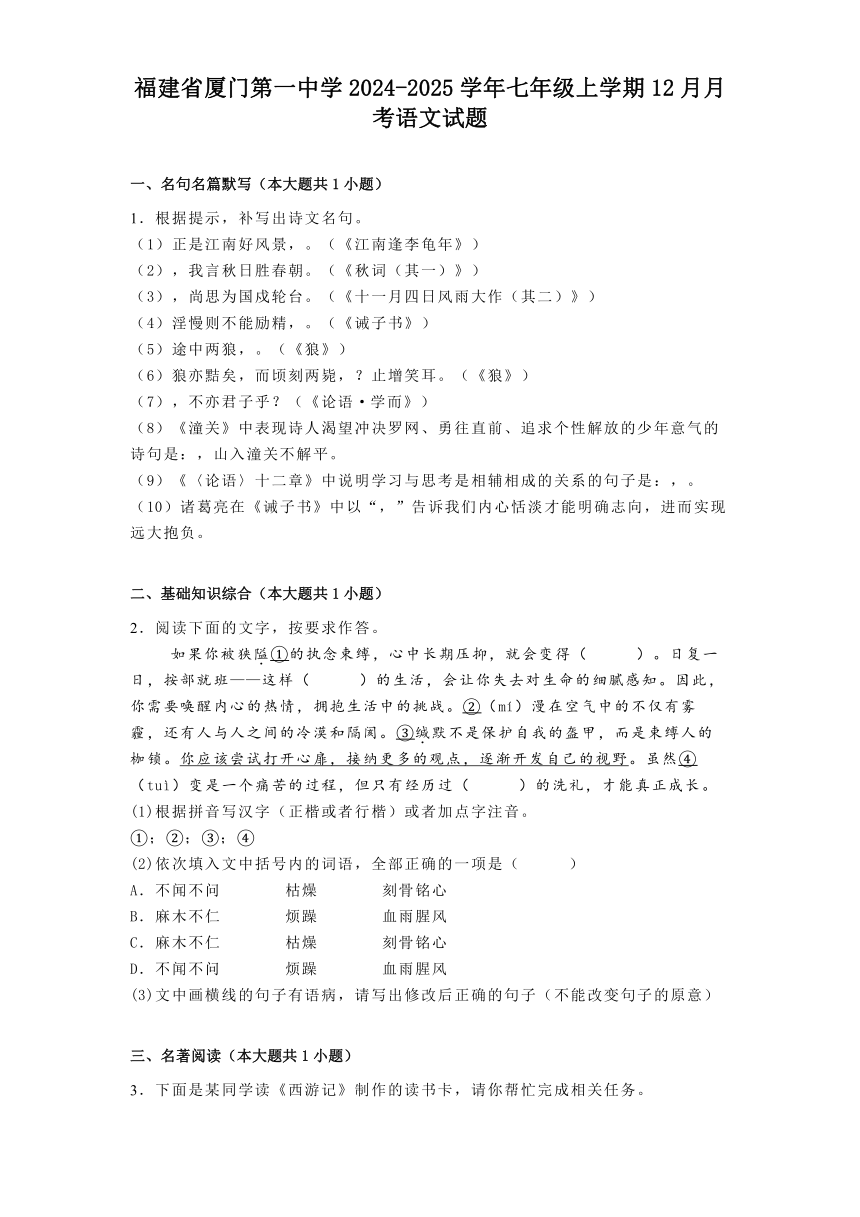

福建省厦门第一中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

一、名句名篇默写(本大题共1小题)

1.根据提示,补写出诗文名句。

(1)正是江南好风景,。(《江南逢李龟年》)

(2),我言秋日胜春朝。(《秋词(其一)》)

(3),尚思为国戍轮台。(《十一月四日风雨大作(其二)》)

(4)淫慢则不能励精,。(《诫子书》)

(5)途中两狼,。(《狼》)

(6)狼亦黠矣,而顷刻两毙,?止增笑耳。(《狼》)

(7),不亦君子乎?(《论语·学而》)

(8)《潼关》中表现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气的诗句是:,山入潼关不解平。

(9)《〈论语〉十二章》中说明学习与思考是相辅相成的关系的句子是:,。

(10)诸葛亮在《诫子书》中以“,”告诉我们内心恬淡才能明确志向,进而实现远大抱负。

二、基础知识综合(本大题共1小题)

2.阅读下面的文字,按要求作答。

如果你被狭隘①的执念束缚,心中长期压抑,就会变得( )。日复一日,按部就班——这样( )的生活,会让你失去对生命的细腻感知。因此,你需要唤醒内心的热情,拥抱生活中的挑战。②(mí)漫在空气中的不仅有雾霾,还有人与人之间的冷漠和隔阂。③缄默不是保护自我的盔甲,而是束缚人的枷锁。你应该尝试打开心扉,接纳更多的观点,逐渐开发自己的视野。虽然④(tuì)变是一个痛苦的过程,但只有经历过( )的洗礼,才能真正成长。

(1)根据拼音写汉字(正楷或者行楷)或者加点字注音。

①;②;③;④

(2)依次填入文中括号内的词语,全部正确的一项是( )

A.不闻不问 枯燥 刻骨铭心

B.麻木不仁 烦躁 血雨腥风

C.麻木不仁 枯燥 刻骨铭心

D.不闻不问 烦躁 血雨腥风

(3)文中画横线的句子有语病,请写出修改后正确的句子(不能改变句子的原意)

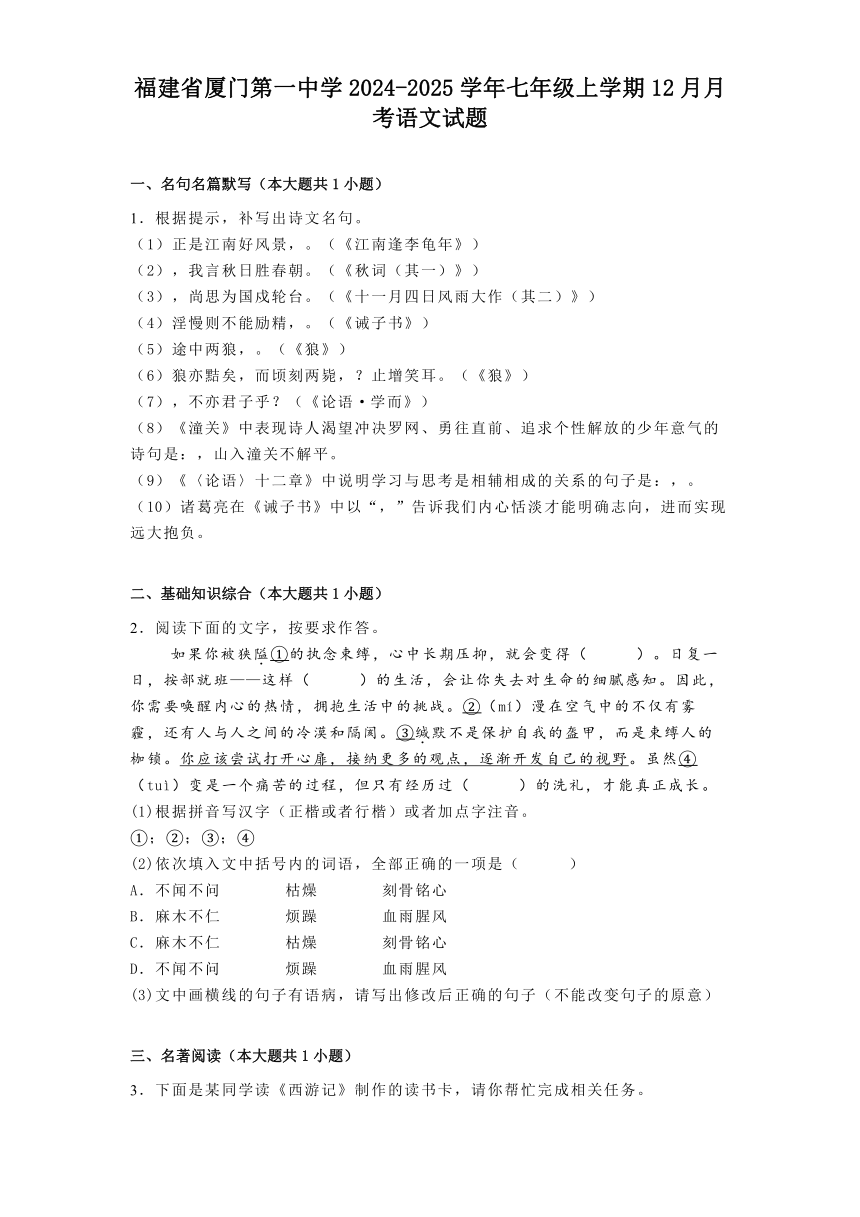

三、名著阅读(本大题共1小题)

3.下面是某同学读《西游记》制作的读书卡,请你帮忙完成相关任务。

阅读策略 内容呈现 阅读思考/记录

关注人物 ……还未曾坐得稳,只听又叫:“师父救人呵!”长老抬头看时,原来是个小孩童,赤条条的吊在那树上,兜住缰便骂行者道:“这泼猴多大惫懒!全无有一些儿善良之意,心心只是要撒泼行凶哩!我那般说叫唤的是个人声,他就千言万语只嚷是妖怪!你看那树上吊的不是个人么?”……那长老将鞭梢指着问道:“你是那家孩儿?因有甚事,吊在此间?说与我,好救你。”(《西游记》) (1)句中的“小孩童”是:,是之子。

关注评价 有人戏称,电视剧《西游记》中沙僧只有五句台词:“大师兄,师父被妖怪抓走了。”“大师兄,二师兄被妖怪抓走了。”“大师兄,师父和二师兄被妖怪抓走了。”“师父,你放心,大师兄会来救我们的。”“大师兄说得对。”有人认为,西天取经路上,没有沙僧也可以。 (2)你同意这个观点吗?请结合《西游记》原著内容,阐明理由(至少两条)。

四、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读下面诗歌,完成下面小题。

夜雨寄北

[唐]李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第一句中的两个“期”字,一问一答,诗人思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。

B.第二句写想象中的景象,诗人把自己的愁苦融入幻想中连绵的夜雨、涨满的秋池中。

C.后两句超越时空,把当前的时间推移到未来,不仅是安慰妻子,也是暂且宽慰自己。

D.全诗构思新巧,跌宕有致,道出了刹那间情感的曲折变化,言浅意深,语短情长。

5.诗中两次提到的“巴山夜雨”有何不同之处?请简要分析。

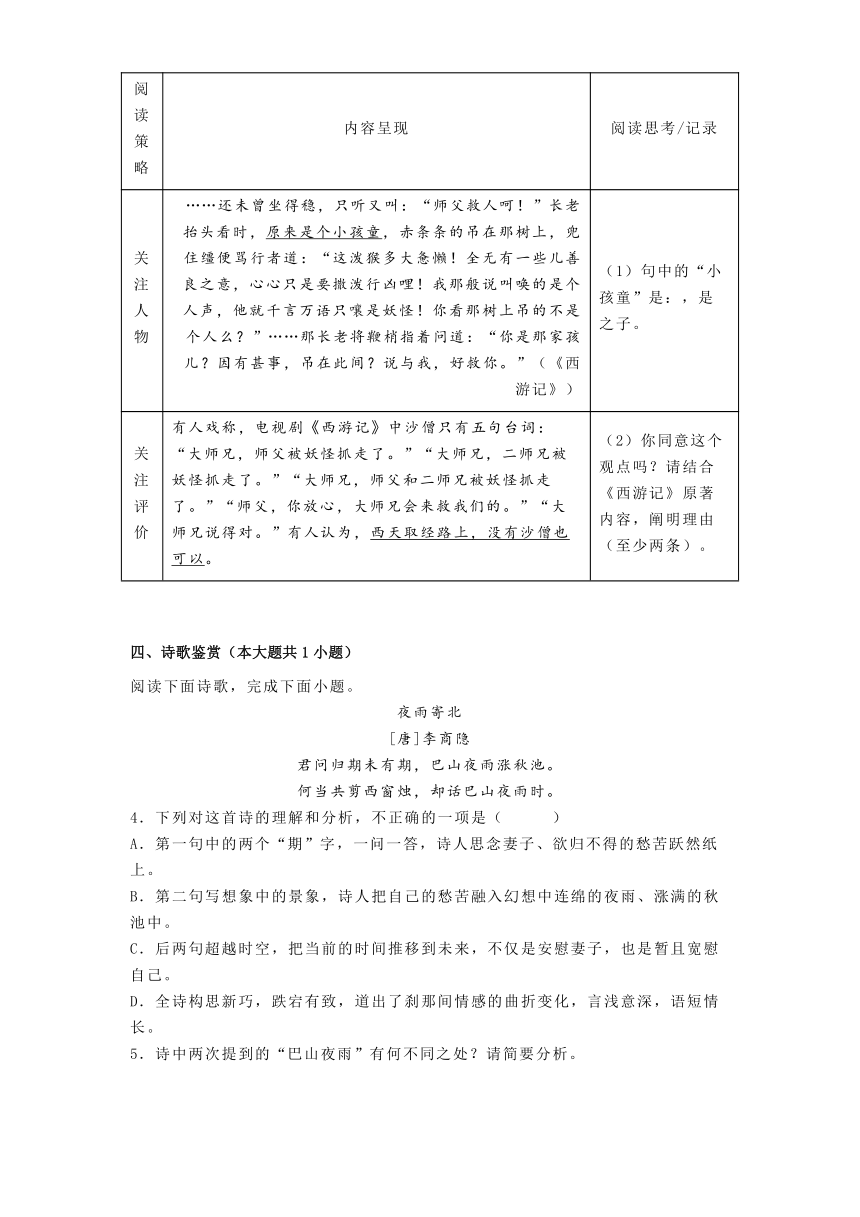

五、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

________

①镜中的这张脸,与母亲太相似。我久久凝视镜中的自己,在自己脸上仿佛看到母亲年轻时的模样。我不仅外表像母亲,有时我甚至觉得自己的生命,也仿佛接续了母亲曾经的使命。

②当年,母亲是部队文工团优秀的舞蹈演员,在她艺术状态最好时怀了我。有朋友劝她,为了延续舞蹈生命,最好不要那么早生孩子。但对当时的母亲而言,孕育我就是她心底最大的喜悦和幸福。朋友一语成谶,母亲生下了我,随后便渐渐远离了挚爱的舞台。

③母亲从未说过她为我牺牲了什么,但如果她要这么说,我其实是会非常信服的。毕竟那一张张母亲走边防、上高原、顶风冒雪为战士们演出的照片,还有那些沉甸甸的奖杯、证书,现在依然被母亲珍藏着,在书架上静静地立着。母亲经常小心翼翼地擦拭它们,仿佛在和过往的青春和军旅生活说着话。

④母亲是否后悔过,我不知道,但打我记事起,舞蹈便成为我生活的一部分。在这面形体镜前,我哭过,为母亲教授时的严厉;我笑过,为母亲难得露出的笑容和肯定赞许的目光。那些年里,我每走一步,她都在盯着,仿佛给我的脚踩套上了铁球,让我行走困难。我清楚记得11岁那天,我独自前往北京,来到这所全军顶尖的专业院校求学。我感觉自己的脚步突然变得轻盈了许多,几乎要飞起来。

⑤毫无疑问,这是一场“蓄谋已久”的逃离。从准备舞蹈考试到最后的体检、审查,只用了一周时间。当那张军校录取通知书摆在母亲面前,她的表情由开始的惊愕转为欣慰,继而仿佛有些落寞,最后复杂地一笑。宿命般的,我踏上了与母亲相同的路。

⑥母女都是在无意识中做对手,因为最有可比性。当年的母亲是出色的女战士,那炽热如火、坚忍顽强的精神从来都奔腾在她的血管中。如今我也成了一名女战士,决不能比母亲逊色。为了像母亲那样担当舞剧的主角,我每天凌晨5点开始训练,无数次重复地踢腿下腰,旋转跳跃,满身淤青,伤痕累累,虽然困难很多,压力不小,但我从未想过放弃。习惯了咬牙坚持,也习惯了吞下眼泪、委屈自藏。一晃,我21岁了,同母亲分开生活已经10年了。时间意味着距离,而距离又仿佛意味着成熟。

⑦这两年,我作为文艺轻骑队的一员,多次赴边防参加慰问演出。暮春,边防线上仍然春寒料峭。高原上犀利的冷风在不远不近的地方回旋试探,稀薄的空气里混杂着草籽、树芽、昆虫的味道。面庞黝黑的边防战士们矗立天地之间,与星辰为友、与日月为伴。他们为国戍边,远离家人,但精神是蓬勃明亮的。他们领花上的星,像激情的火苗,燃烧、跳动。

⑧轮到我上台表演了,虽然此时头痛欲裂,但我无法辜负战友们热烈的掌声和挥舞的手臂。连续高强度的转场和演出过程中,我始终保持着良好的状态。这是此行的最后一站,我明显感到了身体的透支,心情却是激越亢奋的。这是一个在慰问演出路上即景创作的、反映部队野外驻训生活的舞蹈,对舞蹈演员的体力、爆发力要求都很高。我仰起脖子,伸展四肢,带着最灿烂的笑容旋转。但在做最后一个翻跳动作时,我还是因为严重的高原反应跌倒了……

⑨当我缓缓睁开眼睛时,发现母亲在病床前不言不语,一脸疲惫的中年人模样,可黑白夹杂的发间,却有着直抵人心的温暖。她来回抚摸着我打着石膏的右腿。我说:“小伤,没什么大不了的。”母亲挽起自己的裤脚,那是我第一次细看母亲的腿。该怎么形容呢?膝盖骨有些突出,腿上有道像蜈蚣一样刺目的疤,还有些大大小小无法消除的伤痕。母亲跟随文工团,去过很多边防连队。一路走,一路创作演出,激励官兵,鼓舞斗志。她身上的伤疤,印证着她走过的路、执行过的任务、履行过的职责。如今的我,也走在这条母亲曾经走过的路上,扎根部队,为兵服务。

⑩看过暗夜辉明的星光,也走过年少刻骨的芳华。许久之前,很久以后,漫长的时光、深邃的情感都叠印在这身笔挺的军装上。那是母亲已经远去的、闪闪发光的生命存在;亦是我正在为之奋斗、热血澎湃的军旅人生。

你看,时间留下的痕迹淡去,又轮回一个簇新的春天。

(选自《解放军报》,有删改)

6.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章讲述了“我”的从军经历,以及“我”与母亲两代文艺兵的军旅人生故事。

B.文章开头强调“我”很像母亲,对情节的发展和主题表现作用不大,可有可无。

C.“我”在军校学习时面对困难和压力从不放弃,是因为“我”不想比母亲逊色。

D.文章采用第一人称,叙述自然顺畅,能真切地表达感情,给读者真实生动之感。

7.联系上下文,按要求赏析。

(1)母亲经常小心翼翼地擦拭它们,仿佛在和过往的青春和军旅生活说着话。(赏析加点词语)

(2)他们领花上的星,像激情的火苗,燃烧、跳动。(赏析句子)

8.结合文章内容,分析第⑦段画线句子不能删去的原因。

9.请为本文选择合适的标题,并说说你选择的理由。

A.《母亲的影子》

B.《簇新的春天》

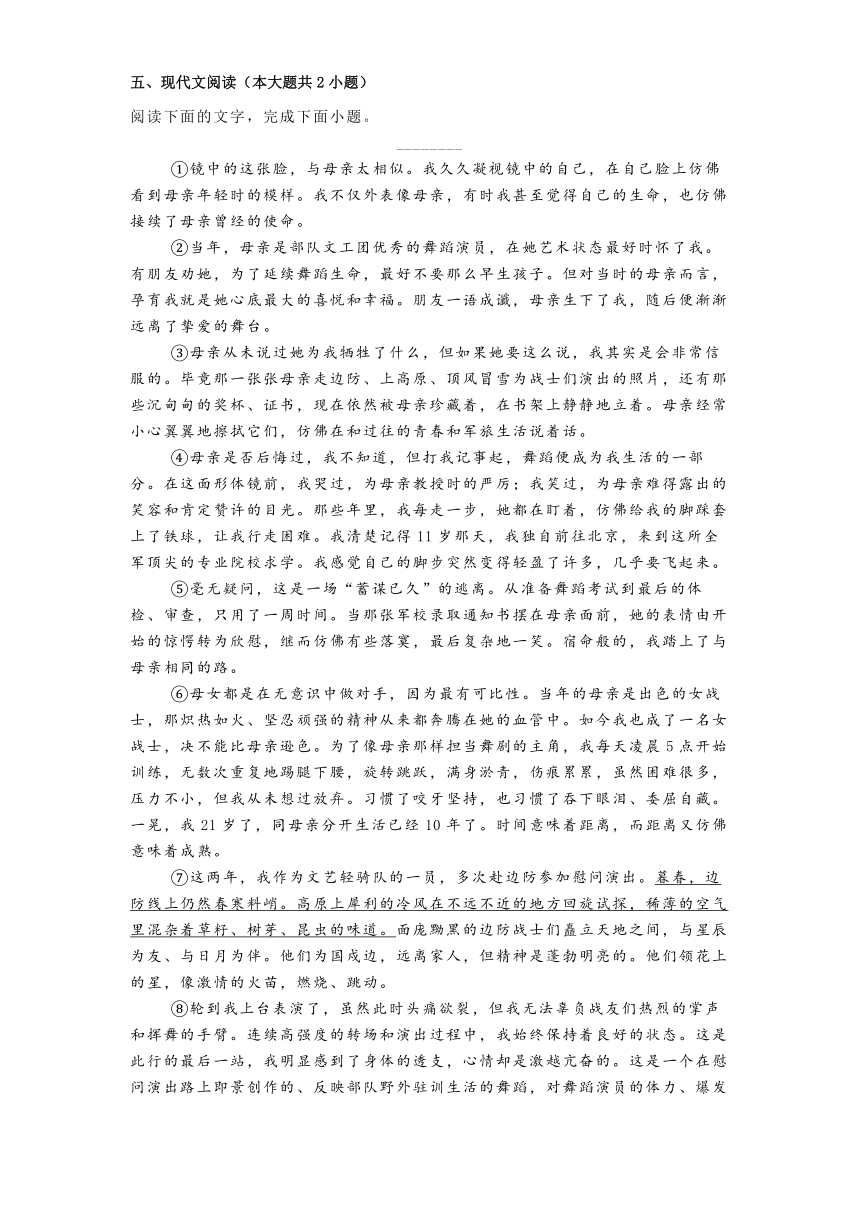

阅读下文,回答问题。

材料一:

①说到“研学”,就不得不提起“游学”。早在中国古代就有“游学”的历史,学子远游异地,求师问道,寻求真知。孔子带着诸弟子周游列国,抛却政治和历史的因素,本质上就是孔子做了一次游学活动。因此,在谈及“游学”时,一般都会把周游列国的孔子奉为游学的鼻祖。追溯历史,郦道元、玄奘、李时珍、徐霞客都可以算作游学的先行者,他们有明确的游学路线和资源,也有清晰的目标,方法则有访谈、记录等等。可见,我国古人就有游历四方,探寻真知的觉悟。

②从2013年开始,国家就提出了“研学旅行”的概念。教育部的相关负责人也曾表示:“研学旅行不是一般的旅游,要有课程的开发,特别是到了富有教育意义的革命传统基地和文化基地,要把革命的精神、文化的内涵讲出来,让学生受到教育。”相较游学,研学是种研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,更加注重“学”,重视课程内容,更加强化其深刻的教育意义。

③研学旅行是“旅游+”概念下的新模式,它延续和发展了古代游学“读万卷书,行万里路”的教育理念和人文精神,成为素质教育的新方式。随着体验式教育理念和旅游业的跨界融合,研学旅行成为市场热点,特别是近年来,在“文化+旅游”的时代浪潮推动下,未来的研学旅行甚至会出现许多倍的爆发峰值。

(选自《还你一个真实的研学旅行》,有删改)

材料二:

我国境内游学和境外游学人数(单位:万人次)

材料三:

教育部等11部门印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置,推动研学旅行健康快速发展。此意见一出,也引发了多方思考:

家长:担忧。

研学旅行可以让孩子增长见识、扩展视野,培养孩子们的团队协作能力。但是,当学生从传统的“课堂时间”离开家长视野、走出学校围墙,家长们多少有些担忧。

校长:需要保障机制。

也很想带学生出去寓教于乐,可安全责任太大了,万一出事,学校就会被推向风口浪尖。此外,旅行涉及吃、住、行等,学校没有专项经费列支,按规定也不能向学生家长收费,活动很难开展。

老师:内容如何有意义?

很多老师担忧:“研学旅行如何才能真正与课改内容结合?怎么把这个研学做得有意义很重要,而不是单纯地吃吃喝喝像旅行一样。”

专家:需要专业组织来操作。

四川省教育学会秘书长纪大海提出自己的思考,他认为:现在一些旅行社搞的所谓研学旅行,是游而不研。而学校开展的一些社会实践活动,又是研而不游。真正的研学旅行,需要专业化的组织来操作。

(选自《研学旅行,要走的“路”还很远》,有删改)

10.下面对以上材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.研学旅行和古代游学的理念和精神完全一致。

B.境内游学的增长率远远低于境外游学的增长率。

C.家长、老师、专家等均对研学表示深切的担忧。

D.研学旅行若能与课改内容相结合,会更有意义。

11.阅读材料二,说说你从图中得出的结论。

12.小厦同学计划在寒假参加研学旅行,但小厦母亲认为“研学旅行就是吃吃喝喝像旅行一样”,不同意小厦参加研学旅行。假如你是小厦,请你结合材料一和材料二的相关内容说服母亲,以提高她对研学旅行的认识。

福建省厦门第一中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

答案及简析

1.答案:

落花时节又逢君

自古逢秋悲寂寥

僵卧孤村不自哀

险躁则不能治性

缀行甚远

禽兽之变诈几何哉

人不知而不愠

河流大野犹嫌束

学而不思则罔,思而不学则殆

非淡泊无以明志,非宁静无以致远

简析:本题考查名句默写,需准确记忆并书写诗句,注意“逢”“寂寥”“僵”“躁”“缀”“罔”“殆”“致”等字词的写法,避免错别字。

2.答案:

(1)ài;弥;jiān;蜕

(2)C

(3)你应该尝试打开心扉,接纳更多的观点,逐渐开阔自己的视野。

简析:

(1)考查字音字形。“隘”读“ài”;“mí漫”写作“弥漫”;“缄”读“jiān”;“tuì变”写作“蜕变”。

(2)“麻木不仁”形容对外界事物反应迟钝或漠不关心,符合被执念束缚、压抑的状态;“枯燥”侧重于单调、无趣,契合按部就班的生活;“刻骨铭心”强调记忆深刻,与经历洗礼后成长相匹配,所以选C。

(3)原句中“开发”与“视野”搭配不当,“开阔”与“视野”搭配更合适。

3.答案:

红孩儿;牛魔王和铁扇公主

不同意。理由:①沙僧在取经团队中起到调和矛盾的作用,如当孙悟空和猪八戒发生争执时,他会从中劝解。②沙僧任劳任怨,一路挑担,承担了许多后勤工作,为取经成功提供了保障。③沙僧忠诚坚定,始终陪伴在唐僧身边,不离不弃,在遇到困难时也能保持镇定,是团队稳定的重要因素。

简析:

根据《西游记》情节,“小孩童”是红孩儿,是牛魔王和铁扇公主之子。

沙僧在取经团队中作用重要,从调和矛盾、承担后勤工作、忠诚坚定等方面可看出他不可或缺。如孙悟空和猪八戒争执时,沙僧能劝解;他一路挑担,保障后勤;面对困难不离不弃,稳定团队。

4.答案:B

简析:第二句“巴山夜雨涨秋池”是实写眼前景象,诗人将愁苦融入其中,并非想象之景,B选项理解错误。A、C、D选项理解正确。

5.答案:第一次“巴山夜雨”是实写,描绘了诗人当时所处的环境,巴山地区夜晚下雨,秋雨涨满水池的景象,渲染了孤独、愁苦的氛围;第二次“巴山夜雨”是虚写,是诗人想象未来与妻子相聚时,回忆起今夜巴山夜雨的情景,表达了对团聚的期盼和对妻子的思念。

简析:第一次“巴山夜雨”是现实场景,通过描写雨夜秋池,烘托出诗人的孤独愁苦。第二次是想象与妻子相聚时回忆此刻,以虚写表达对团聚的渴望和对妻子的思念。

6.答案:B

简析:文章开头强调“我”像母亲,为下文“我”选择与母亲相同的职业、传承母亲的精神做铺垫,对情节发展和主题表现有重要作用,并非可有可无,B选项错误。A、C、D选项正确。

7.答案:

(1)“小心翼翼”形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。这里写出母亲对那些记录她青春和军旅生活的照片、奖杯、证书的珍视,表现母亲对往昔军旅生涯的怀念。

(2)运用比喻的修辞手法,把“领花上的星”比作“激情的火苗”,生动形象地写出边防战士领花上星星的闪亮以及战士们充满激情、蓬勃向上的精神状态。

简析:

(1)“小心翼翼”体现母亲擦拭物品时的谨慎,反映出她对过去军旅生活相关物品的珍视,进而表现出对往昔军旅生涯的怀念。

(2)此句运用比喻,将“领花上的星”比作“激情的火苗”,形象地描绘出星星的闪亮,也展现出战士们充满激情、蓬勃向上的精神风貌。

8.答案:①内容上,描写边防战士的生活环境和精神面貌,表现他们戍边的艰辛和伟大,丰富了文章内容。②结构上,为下文“我”在慰问演出中的表现做铺垫,衬托“我”坚持为兵服务的精神。③主题上,体现军人的奉献精神,深化文章主旨。

简析:从内容看,描写边防战士环境和精神,丰富了文章;结构上,为下文“我”的表现做铺垫;主题上,突出军人奉献精神,深化主旨。

9.答案:

选择A。理由:①“母亲的影子”贯穿全文,“我”在外表、经历、精神等方面都有母亲的影子,如都成为文艺兵,都在艰苦环境中坚持为兵服务等。②“母亲的影子”象征着传承,“我”传承了母亲的军旅精神,标题揭示了文章主旨。

选择B。理由:①“簇新的春天”象征着希望和新的开始,“我”在经历诸多困难后,迎来新的成长和发展,如同春天的到来。②结尾处“时间留下的痕迹淡去,又轮回一个簇新的春天”呼应标题,使文章结构完整。

简析:A选项“母亲的影子”作为标题,贯穿全文且象征传承,揭示主旨;B选项“簇新的春天”象征希望和新开始,结尾呼应标题,使文章结构完整,两个标题选择其一并阐述合理理由即可。

10.答案:D

简析:A选项,研学旅行延续和发展了古代游学理念和精神,并非完全一致;B选项,境内游学增长率不低于境外游学增长率;C选项,专家强调需要专业组织操作,并非深切担忧;D选项,根据材料可知研学旅行与课改内容结合会更有意义,D选项正确。

11.答案:①2014-2017年我国境内游学和境外游学人数总体呈上升趋势。②境内游学人数始终远高于境外游学人数。在这四年中,每一年境内游学的人次都比境外游学的人次多很多。

简析:观察材料二图表,从境内游学和境外游学人数的变化趋势以及两者数量对比进行总结。

12.答案:妈妈,研学旅行不是您想的那样只是吃吃喝喝。研学旅行是研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,它延续了古代游学“读万卷书,行万里路”的理念。在研学旅行中,我们可以到富有教育意义的地方,学习革命精神和文化内涵,增长见识,扩展视野。您看,近年来境内外游学人数都在不断增长,很多同学都从中受益。而且研学旅行如果能与课改内容结合,会更有意义,能培养我的团队协作能力等。所以您就让我参加吧。

简析:结合材料一和材料二,向母亲解释研学旅行的性质、理念、意义,如延续古代游学理念、增长见识、培养能力等,并用境内外游学人数增长加以佐证,劝说母亲同意参加研学旅行。

一、名句名篇默写(本大题共1小题)

1.根据提示,补写出诗文名句。

(1)正是江南好风景,。(《江南逢李龟年》)

(2),我言秋日胜春朝。(《秋词(其一)》)

(3),尚思为国戍轮台。(《十一月四日风雨大作(其二)》)

(4)淫慢则不能励精,。(《诫子书》)

(5)途中两狼,。(《狼》)

(6)狼亦黠矣,而顷刻两毙,?止增笑耳。(《狼》)

(7),不亦君子乎?(《论语·学而》)

(8)《潼关》中表现诗人渴望冲决罗网、勇往直前、追求个性解放的少年意气的诗句是:,山入潼关不解平。

(9)《〈论语〉十二章》中说明学习与思考是相辅相成的关系的句子是:,。

(10)诸葛亮在《诫子书》中以“,”告诉我们内心恬淡才能明确志向,进而实现远大抱负。

二、基础知识综合(本大题共1小题)

2.阅读下面的文字,按要求作答。

如果你被狭隘①的执念束缚,心中长期压抑,就会变得( )。日复一日,按部就班——这样( )的生活,会让你失去对生命的细腻感知。因此,你需要唤醒内心的热情,拥抱生活中的挑战。②(mí)漫在空气中的不仅有雾霾,还有人与人之间的冷漠和隔阂。③缄默不是保护自我的盔甲,而是束缚人的枷锁。你应该尝试打开心扉,接纳更多的观点,逐渐开发自己的视野。虽然④(tuì)变是一个痛苦的过程,但只有经历过( )的洗礼,才能真正成长。

(1)根据拼音写汉字(正楷或者行楷)或者加点字注音。

①;②;③;④

(2)依次填入文中括号内的词语,全部正确的一项是( )

A.不闻不问 枯燥 刻骨铭心

B.麻木不仁 烦躁 血雨腥风

C.麻木不仁 枯燥 刻骨铭心

D.不闻不问 烦躁 血雨腥风

(3)文中画横线的句子有语病,请写出修改后正确的句子(不能改变句子的原意)

三、名著阅读(本大题共1小题)

3.下面是某同学读《西游记》制作的读书卡,请你帮忙完成相关任务。

阅读策略 内容呈现 阅读思考/记录

关注人物 ……还未曾坐得稳,只听又叫:“师父救人呵!”长老抬头看时,原来是个小孩童,赤条条的吊在那树上,兜住缰便骂行者道:“这泼猴多大惫懒!全无有一些儿善良之意,心心只是要撒泼行凶哩!我那般说叫唤的是个人声,他就千言万语只嚷是妖怪!你看那树上吊的不是个人么?”……那长老将鞭梢指着问道:“你是那家孩儿?因有甚事,吊在此间?说与我,好救你。”(《西游记》) (1)句中的“小孩童”是:,是之子。

关注评价 有人戏称,电视剧《西游记》中沙僧只有五句台词:“大师兄,师父被妖怪抓走了。”“大师兄,二师兄被妖怪抓走了。”“大师兄,师父和二师兄被妖怪抓走了。”“师父,你放心,大师兄会来救我们的。”“大师兄说得对。”有人认为,西天取经路上,没有沙僧也可以。 (2)你同意这个观点吗?请结合《西游记》原著内容,阐明理由(至少两条)。

四、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读下面诗歌,完成下面小题。

夜雨寄北

[唐]李商隐

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.第一句中的两个“期”字,一问一答,诗人思念妻子、欲归不得的愁苦跃然纸上。

B.第二句写想象中的景象,诗人把自己的愁苦融入幻想中连绵的夜雨、涨满的秋池中。

C.后两句超越时空,把当前的时间推移到未来,不仅是安慰妻子,也是暂且宽慰自己。

D.全诗构思新巧,跌宕有致,道出了刹那间情感的曲折变化,言浅意深,语短情长。

5.诗中两次提到的“巴山夜雨”有何不同之处?请简要分析。

五、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读下面的文字,完成下面小题。

________

①镜中的这张脸,与母亲太相似。我久久凝视镜中的自己,在自己脸上仿佛看到母亲年轻时的模样。我不仅外表像母亲,有时我甚至觉得自己的生命,也仿佛接续了母亲曾经的使命。

②当年,母亲是部队文工团优秀的舞蹈演员,在她艺术状态最好时怀了我。有朋友劝她,为了延续舞蹈生命,最好不要那么早生孩子。但对当时的母亲而言,孕育我就是她心底最大的喜悦和幸福。朋友一语成谶,母亲生下了我,随后便渐渐远离了挚爱的舞台。

③母亲从未说过她为我牺牲了什么,但如果她要这么说,我其实是会非常信服的。毕竟那一张张母亲走边防、上高原、顶风冒雪为战士们演出的照片,还有那些沉甸甸的奖杯、证书,现在依然被母亲珍藏着,在书架上静静地立着。母亲经常小心翼翼地擦拭它们,仿佛在和过往的青春和军旅生活说着话。

④母亲是否后悔过,我不知道,但打我记事起,舞蹈便成为我生活的一部分。在这面形体镜前,我哭过,为母亲教授时的严厉;我笑过,为母亲难得露出的笑容和肯定赞许的目光。那些年里,我每走一步,她都在盯着,仿佛给我的脚踩套上了铁球,让我行走困难。我清楚记得11岁那天,我独自前往北京,来到这所全军顶尖的专业院校求学。我感觉自己的脚步突然变得轻盈了许多,几乎要飞起来。

⑤毫无疑问,这是一场“蓄谋已久”的逃离。从准备舞蹈考试到最后的体检、审查,只用了一周时间。当那张军校录取通知书摆在母亲面前,她的表情由开始的惊愕转为欣慰,继而仿佛有些落寞,最后复杂地一笑。宿命般的,我踏上了与母亲相同的路。

⑥母女都是在无意识中做对手,因为最有可比性。当年的母亲是出色的女战士,那炽热如火、坚忍顽强的精神从来都奔腾在她的血管中。如今我也成了一名女战士,决不能比母亲逊色。为了像母亲那样担当舞剧的主角,我每天凌晨5点开始训练,无数次重复地踢腿下腰,旋转跳跃,满身淤青,伤痕累累,虽然困难很多,压力不小,但我从未想过放弃。习惯了咬牙坚持,也习惯了吞下眼泪、委屈自藏。一晃,我21岁了,同母亲分开生活已经10年了。时间意味着距离,而距离又仿佛意味着成熟。

⑦这两年,我作为文艺轻骑队的一员,多次赴边防参加慰问演出。暮春,边防线上仍然春寒料峭。高原上犀利的冷风在不远不近的地方回旋试探,稀薄的空气里混杂着草籽、树芽、昆虫的味道。面庞黝黑的边防战士们矗立天地之间,与星辰为友、与日月为伴。他们为国戍边,远离家人,但精神是蓬勃明亮的。他们领花上的星,像激情的火苗,燃烧、跳动。

⑧轮到我上台表演了,虽然此时头痛欲裂,但我无法辜负战友们热烈的掌声和挥舞的手臂。连续高强度的转场和演出过程中,我始终保持着良好的状态。这是此行的最后一站,我明显感到了身体的透支,心情却是激越亢奋的。这是一个在慰问演出路上即景创作的、反映部队野外驻训生活的舞蹈,对舞蹈演员的体力、爆发力要求都很高。我仰起脖子,伸展四肢,带着最灿烂的笑容旋转。但在做最后一个翻跳动作时,我还是因为严重的高原反应跌倒了……

⑨当我缓缓睁开眼睛时,发现母亲在病床前不言不语,一脸疲惫的中年人模样,可黑白夹杂的发间,却有着直抵人心的温暖。她来回抚摸着我打着石膏的右腿。我说:“小伤,没什么大不了的。”母亲挽起自己的裤脚,那是我第一次细看母亲的腿。该怎么形容呢?膝盖骨有些突出,腿上有道像蜈蚣一样刺目的疤,还有些大大小小无法消除的伤痕。母亲跟随文工团,去过很多边防连队。一路走,一路创作演出,激励官兵,鼓舞斗志。她身上的伤疤,印证着她走过的路、执行过的任务、履行过的职责。如今的我,也走在这条母亲曾经走过的路上,扎根部队,为兵服务。

⑩看过暗夜辉明的星光,也走过年少刻骨的芳华。许久之前,很久以后,漫长的时光、深邃的情感都叠印在这身笔挺的军装上。那是母亲已经远去的、闪闪发光的生命存在;亦是我正在为之奋斗、热血澎湃的军旅人生。

你看,时间留下的痕迹淡去,又轮回一个簇新的春天。

(选自《解放军报》,有删改)

6.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是( )

A.文章讲述了“我”的从军经历,以及“我”与母亲两代文艺兵的军旅人生故事。

B.文章开头强调“我”很像母亲,对情节的发展和主题表现作用不大,可有可无。

C.“我”在军校学习时面对困难和压力从不放弃,是因为“我”不想比母亲逊色。

D.文章采用第一人称,叙述自然顺畅,能真切地表达感情,给读者真实生动之感。

7.联系上下文,按要求赏析。

(1)母亲经常小心翼翼地擦拭它们,仿佛在和过往的青春和军旅生活说着话。(赏析加点词语)

(2)他们领花上的星,像激情的火苗,燃烧、跳动。(赏析句子)

8.结合文章内容,分析第⑦段画线句子不能删去的原因。

9.请为本文选择合适的标题,并说说你选择的理由。

A.《母亲的影子》

B.《簇新的春天》

阅读下文,回答问题。

材料一:

①说到“研学”,就不得不提起“游学”。早在中国古代就有“游学”的历史,学子远游异地,求师问道,寻求真知。孔子带着诸弟子周游列国,抛却政治和历史的因素,本质上就是孔子做了一次游学活动。因此,在谈及“游学”时,一般都会把周游列国的孔子奉为游学的鼻祖。追溯历史,郦道元、玄奘、李时珍、徐霞客都可以算作游学的先行者,他们有明确的游学路线和资源,也有清晰的目标,方法则有访谈、记录等等。可见,我国古人就有游历四方,探寻真知的觉悟。

②从2013年开始,国家就提出了“研学旅行”的概念。教育部的相关负责人也曾表示:“研学旅行不是一般的旅游,要有课程的开发,特别是到了富有教育意义的革命传统基地和文化基地,要把革命的精神、文化的内涵讲出来,让学生受到教育。”相较游学,研学是种研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,更加注重“学”,重视课程内容,更加强化其深刻的教育意义。

③研学旅行是“旅游+”概念下的新模式,它延续和发展了古代游学“读万卷书,行万里路”的教育理念和人文精神,成为素质教育的新方式。随着体验式教育理念和旅游业的跨界融合,研学旅行成为市场热点,特别是近年来,在“文化+旅游”的时代浪潮推动下,未来的研学旅行甚至会出现许多倍的爆发峰值。

(选自《还你一个真实的研学旅行》,有删改)

材料二:

我国境内游学和境外游学人数(单位:万人次)

材料三:

教育部等11部门印发了《关于推进中小学生研学旅行的意见》,要求各地将研学旅行摆在更加重要的位置,推动研学旅行健康快速发展。此意见一出,也引发了多方思考:

家长:担忧。

研学旅行可以让孩子增长见识、扩展视野,培养孩子们的团队协作能力。但是,当学生从传统的“课堂时间”离开家长视野、走出学校围墙,家长们多少有些担忧。

校长:需要保障机制。

也很想带学生出去寓教于乐,可安全责任太大了,万一出事,学校就会被推向风口浪尖。此外,旅行涉及吃、住、行等,学校没有专项经费列支,按规定也不能向学生家长收费,活动很难开展。

老师:内容如何有意义?

很多老师担忧:“研学旅行如何才能真正与课改内容结合?怎么把这个研学做得有意义很重要,而不是单纯地吃吃喝喝像旅行一样。”

专家:需要专业组织来操作。

四川省教育学会秘书长纪大海提出自己的思考,他认为:现在一些旅行社搞的所谓研学旅行,是游而不研。而学校开展的一些社会实践活动,又是研而不游。真正的研学旅行,需要专业化的组织来操作。

(选自《研学旅行,要走的“路”还很远》,有删改)

10.下面对以上材料的理解和分析,正确的一项是( )

A.研学旅行和古代游学的理念和精神完全一致。

B.境内游学的增长率远远低于境外游学的增长率。

C.家长、老师、专家等均对研学表示深切的担忧。

D.研学旅行若能与课改内容相结合,会更有意义。

11.阅读材料二,说说你从图中得出的结论。

12.小厦同学计划在寒假参加研学旅行,但小厦母亲认为“研学旅行就是吃吃喝喝像旅行一样”,不同意小厦参加研学旅行。假如你是小厦,请你结合材料一和材料二的相关内容说服母亲,以提高她对研学旅行的认识。

福建省厦门第一中学2024-2025学年七年级上学期12月月考语文试题

答案及简析

1.答案:

落花时节又逢君

自古逢秋悲寂寥

僵卧孤村不自哀

险躁则不能治性

缀行甚远

禽兽之变诈几何哉

人不知而不愠

河流大野犹嫌束

学而不思则罔,思而不学则殆

非淡泊无以明志,非宁静无以致远

简析:本题考查名句默写,需准确记忆并书写诗句,注意“逢”“寂寥”“僵”“躁”“缀”“罔”“殆”“致”等字词的写法,避免错别字。

2.答案:

(1)ài;弥;jiān;蜕

(2)C

(3)你应该尝试打开心扉,接纳更多的观点,逐渐开阔自己的视野。

简析:

(1)考查字音字形。“隘”读“ài”;“mí漫”写作“弥漫”;“缄”读“jiān”;“tuì变”写作“蜕变”。

(2)“麻木不仁”形容对外界事物反应迟钝或漠不关心,符合被执念束缚、压抑的状态;“枯燥”侧重于单调、无趣,契合按部就班的生活;“刻骨铭心”强调记忆深刻,与经历洗礼后成长相匹配,所以选C。

(3)原句中“开发”与“视野”搭配不当,“开阔”与“视野”搭配更合适。

3.答案:

红孩儿;牛魔王和铁扇公主

不同意。理由:①沙僧在取经团队中起到调和矛盾的作用,如当孙悟空和猪八戒发生争执时,他会从中劝解。②沙僧任劳任怨,一路挑担,承担了许多后勤工作,为取经成功提供了保障。③沙僧忠诚坚定,始终陪伴在唐僧身边,不离不弃,在遇到困难时也能保持镇定,是团队稳定的重要因素。

简析:

根据《西游记》情节,“小孩童”是红孩儿,是牛魔王和铁扇公主之子。

沙僧在取经团队中作用重要,从调和矛盾、承担后勤工作、忠诚坚定等方面可看出他不可或缺。如孙悟空和猪八戒争执时,沙僧能劝解;他一路挑担,保障后勤;面对困难不离不弃,稳定团队。

4.答案:B

简析:第二句“巴山夜雨涨秋池”是实写眼前景象,诗人将愁苦融入其中,并非想象之景,B选项理解错误。A、C、D选项理解正确。

5.答案:第一次“巴山夜雨”是实写,描绘了诗人当时所处的环境,巴山地区夜晚下雨,秋雨涨满水池的景象,渲染了孤独、愁苦的氛围;第二次“巴山夜雨”是虚写,是诗人想象未来与妻子相聚时,回忆起今夜巴山夜雨的情景,表达了对团聚的期盼和对妻子的思念。

简析:第一次“巴山夜雨”是现实场景,通过描写雨夜秋池,烘托出诗人的孤独愁苦。第二次是想象与妻子相聚时回忆此刻,以虚写表达对团聚的渴望和对妻子的思念。

6.答案:B

简析:文章开头强调“我”像母亲,为下文“我”选择与母亲相同的职业、传承母亲的精神做铺垫,对情节发展和主题表现有重要作用,并非可有可无,B选项错误。A、C、D选项正确。

7.答案:

(1)“小心翼翼”形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。这里写出母亲对那些记录她青春和军旅生活的照片、奖杯、证书的珍视,表现母亲对往昔军旅生涯的怀念。

(2)运用比喻的修辞手法,把“领花上的星”比作“激情的火苗”,生动形象地写出边防战士领花上星星的闪亮以及战士们充满激情、蓬勃向上的精神状态。

简析:

(1)“小心翼翼”体现母亲擦拭物品时的谨慎,反映出她对过去军旅生活相关物品的珍视,进而表现出对往昔军旅生涯的怀念。

(2)此句运用比喻,将“领花上的星”比作“激情的火苗”,形象地描绘出星星的闪亮,也展现出战士们充满激情、蓬勃向上的精神风貌。

8.答案:①内容上,描写边防战士的生活环境和精神面貌,表现他们戍边的艰辛和伟大,丰富了文章内容。②结构上,为下文“我”在慰问演出中的表现做铺垫,衬托“我”坚持为兵服务的精神。③主题上,体现军人的奉献精神,深化文章主旨。

简析:从内容看,描写边防战士环境和精神,丰富了文章;结构上,为下文“我”的表现做铺垫;主题上,突出军人奉献精神,深化主旨。

9.答案:

选择A。理由:①“母亲的影子”贯穿全文,“我”在外表、经历、精神等方面都有母亲的影子,如都成为文艺兵,都在艰苦环境中坚持为兵服务等。②“母亲的影子”象征着传承,“我”传承了母亲的军旅精神,标题揭示了文章主旨。

选择B。理由:①“簇新的春天”象征着希望和新的开始,“我”在经历诸多困难后,迎来新的成长和发展,如同春天的到来。②结尾处“时间留下的痕迹淡去,又轮回一个簇新的春天”呼应标题,使文章结构完整。

简析:A选项“母亲的影子”作为标题,贯穿全文且象征传承,揭示主旨;B选项“簇新的春天”象征希望和新开始,结尾呼应标题,使文章结构完整,两个标题选择其一并阐述合理理由即可。

10.答案:D

简析:A选项,研学旅行延续和发展了古代游学理念和精神,并非完全一致;B选项,境内游学增长率不低于境外游学增长率;C选项,专家强调需要专业组织操作,并非深切担忧;D选项,根据材料可知研学旅行与课改内容结合会更有意义,D选项正确。

11.答案:①2014-2017年我国境内游学和境外游学人数总体呈上升趋势。②境内游学人数始终远高于境外游学人数。在这四年中,每一年境内游学的人次都比境外游学的人次多很多。

简析:观察材料二图表,从境内游学和境外游学人数的变化趋势以及两者数量对比进行总结。

12.答案:妈妈,研学旅行不是您想的那样只是吃吃喝喝。研学旅行是研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,它延续了古代游学“读万卷书,行万里路”的理念。在研学旅行中,我们可以到富有教育意义的地方,学习革命精神和文化内涵,增长见识,扩展视野。您看,近年来境内外游学人数都在不断增长,很多同学都从中受益。而且研学旅行如果能与课改内容结合,会更有意义,能培养我的团队协作能力等。所以您就让我参加吧。

简析:结合材料一和材料二,向母亲解释研学旅行的性质、理念、意义,如延续古代游学理念、增长见识、培养能力等,并用境内外游学人数增长加以佐证,劝说母亲同意参加研学旅行。

同课章节目录