统编版高中语文选择性必修上册3.1 《别了,“不列颠尼亚”》3.2《县委书记的榜样—焦裕禄》课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册3.1 《别了,“不列颠尼亚”》3.2《县委书记的榜样—焦裕禄》课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 22.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 11:01:04 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

Goodbye Roman Britain

香港回归·英舰离港

/

预习任务

(一)总结消息的新闻特征和结构。

(二)本文将背景材料与现实场景有机融合在了一起,请找出本文写了几处现实场景,并画出与之对应的背景材料。

(三)文中有许多富有意味的细节,选取1处反复品味,思考其中体现的作者的情感与态度。

(一)概括各标题所写的人物事例,分析本文刻画焦裕禄形象的手法。

(二)结合两篇文章,归纳消息和人物通讯的区别。

核心目标

1.了解新闻文体的相关知识;

2.把握文中的场景特写,体会背景材料与现实场景的有机结合;

3.感受作者字里行间流露出的深厚的爱国情感和民族自豪感、自信心。

本文荣获第八届“中国新闻奖”一等奖。请认真阅读文本,你认为文本获奖的理由有哪些

核心任务

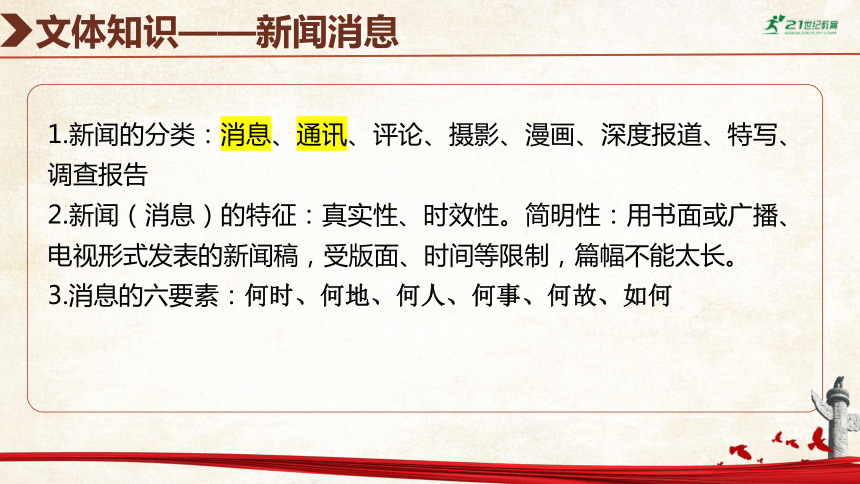

1.新闻的分类:消息、通讯、评论、摄影、漫画、深度报道、特写、调查报告

2.新闻(消息)的特征:真实性、时效性。简明性:用书面或广播、电视形式发表的新闻稿,受版面、时间等限制,篇幅不能太长。

3.消息的六要素:何时、何地、何人、何事、何故、如何

文体知识——新闻消息

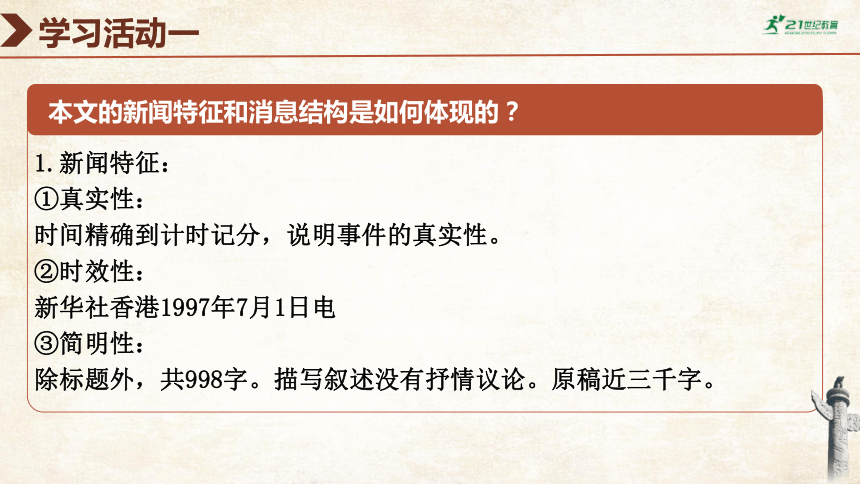

1.新闻特征:

①真实性:

时间精确到计时记分,说明事件的真实性。

②时效性:

新华社香港1997年7月1日电

③简明性:

除标题外,共998字。描写叙述没有抒情议论。原稿近三千字。

学习活动一

本文的新闻特征和消息结构是如何体现的?

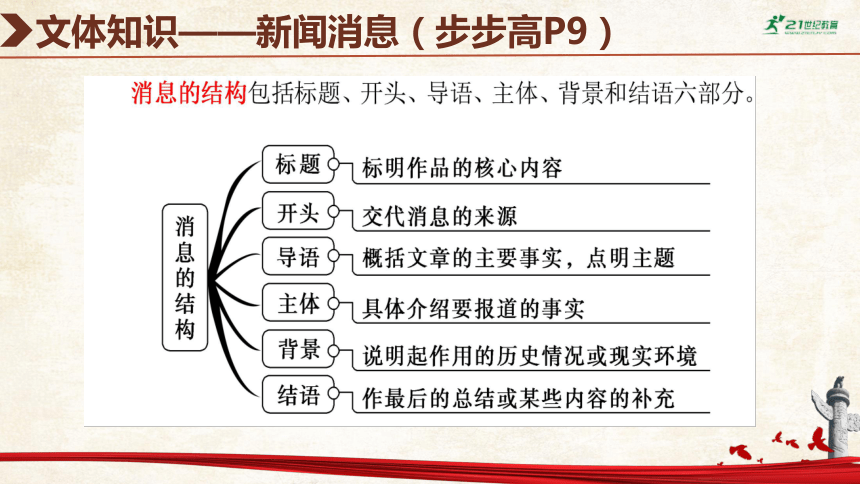

文体知识——新闻消息(步步高P9)

2.消息结构:按消息的结构划分层次并概括。

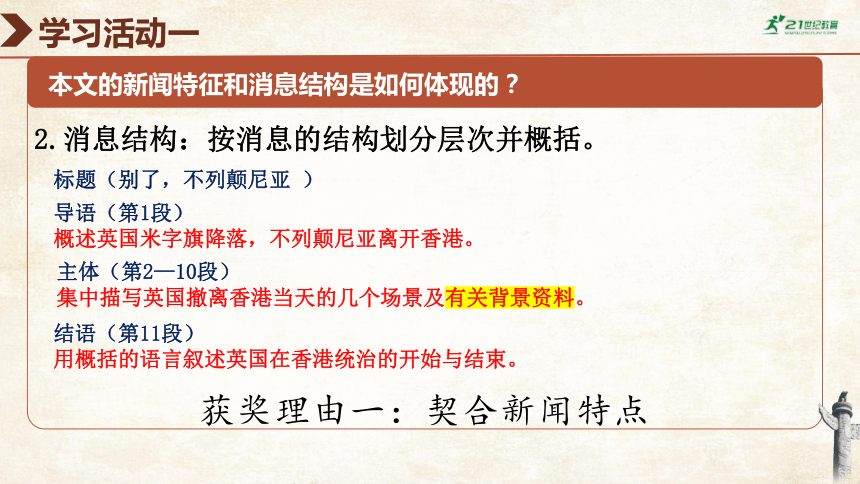

学习活动一

本文的新闻特征和消息结构是如何体现的?

标题(别了,不列颠尼亚 )

导语(第1段)

概述英国米字旗降落,不列颠尼亚离开香港。

主体(第2—10段)

集中描写英国撤离香港当天的几个场景及有关背景资料。

结语(第11段)

用概括的语言叙述英国在香港统治的开始与结束。

获奖理由一:契合新闻特点

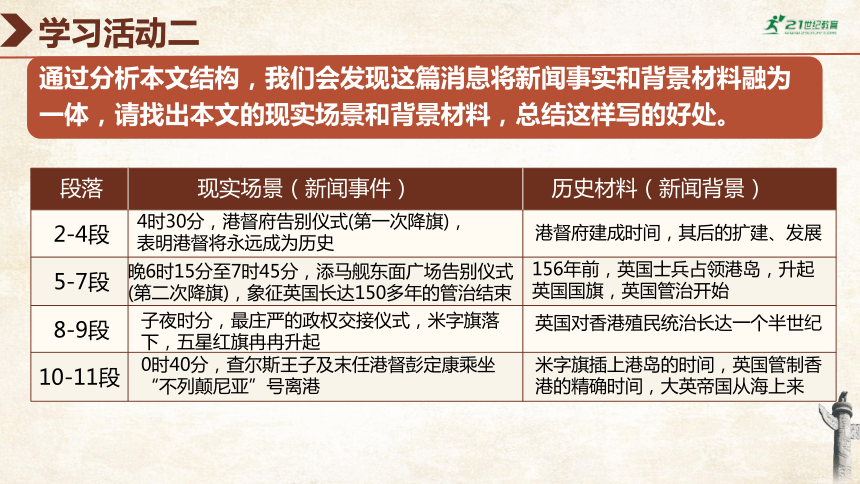

学习活动二

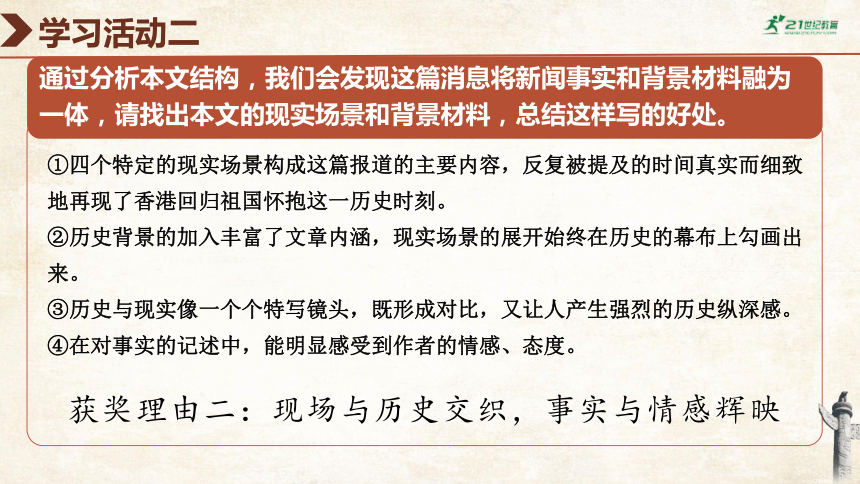

通过分析本文结构,我们会发现这篇消息将新闻事实和背景材料融为一体,请找出本文的现实场景和背景材料,总结这样写的好处。

2-4段

5-7段

8-9段

10-11段

段落

现实场景(新闻事件)

历史材料(新闻背景)

4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督将永远成为历史

晚6时15分至7时45分,添马舰东面广场告别仪式(第二次降旗),象征英国长达150多年的管治结束

子夜时分,最庄严的政权交接仪式,米字旗落下,五星红旗冉冉升起

0时40分,查尔斯王子及末任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离港

港督府建成时间,其后的扩建、发展

156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗,英国管治开始

英国对香港殖民统治长达一个半世纪

米字旗插上港岛的时间,英国管制香港的精确时间,大英帝国从海上来

①四个特定的现实场景构成这篇报道的主要内容,反复被提及的时间真实而细致地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻。

②历史背景的加入丰富了文章内涵,现实场景的展开始终在历史的幕布上勾画出来。

③历史与现实像一个个特写镜头,既形成对比,又让人产生强烈的历史纵深感。

④在对事实的记述中,能明显感受到作者的情感、态度。

学习活动二

通过分析本文结构,我们会发现这篇消息将新闻事实和背景材料融为一体,请找出本文的现实场景和背景材料,总结这样写的好处。

获奖理由二:现场与历史交织,事实与情感辉映

初中学过《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》,你觉得两篇新闻标题有哪些不同的地方?角度有什么不同?

学习活动三

本文标题与报道角度有什么特点?

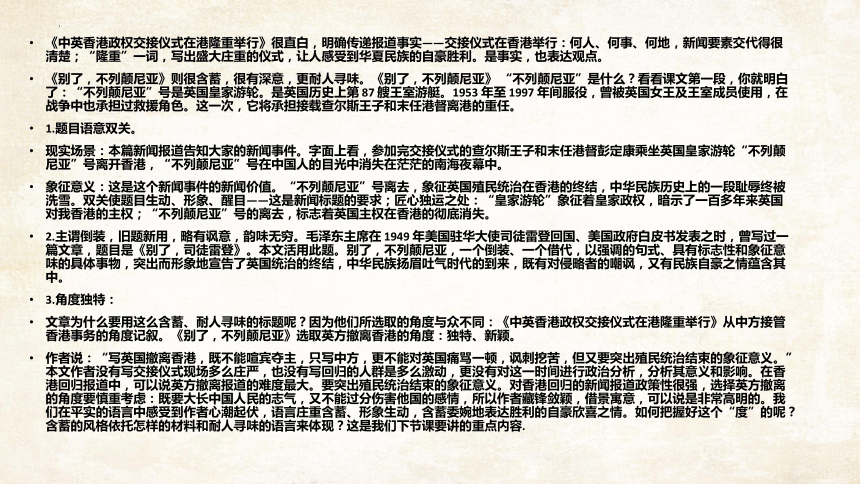

《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》很直白,明确传递报道事实——交接仪式在香港举行:何人、何事、何地,新闻要素交代得很清楚;“隆重”一词,写出盛大庄重的仪式,让人感受到华夏民族的自豪胜利。是事实,也表达观点。

《别了,不列颠尼亚》则很含蓄,很有深意,更耐人寻味。《别了,不列颠尼亚》 “不列颠尼亚”是什么?看看课文第一段,你就明白了:“不列颠尼亚”号是英国皇家游轮。是英国历史上第 87 艘王室游艇。1953 年至 1997 年间服役,曾被英国女王及王室成员使用,在战争中也承担过救援角色。这一次,它将承担接载查尔斯王子和末任港督离港的重任。

1.题目语意双关。

现实场景:本篇新闻报道告知大家的新闻事件。字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,“不列颠尼亚”号在中国人的目光中消失在茫茫的南海夜幕中。

象征意义:这是这个新闻事件的新闻价值。“不列颠尼亚”号离去,象征英国殖民统治在香港的终结,中华民族历史上的一段耻辱终被洗雪。双关使题目生动、形象、醒目——这是新闻标题的要求;匠心独运之处:“皇家游轮”象征着皇家政权,暗示了一百多年来英国对我香港的主权;“不列颠尼亚”号的离去,标志着英国主权在香港的彻底消失。

2.主谓倒装,旧题新用,略有讽意,韵味无穷。毛泽东主席在 1949 年美国驻华大使司徒雷登回国、美国政府白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此题。别了,不列颠尼亚,一个倒装、一个借代,以强调的句式、具有标志性和象征意味的具体事物,突出而形象地宣告了英国统治的终结,中华民族扬眉吐气时代的到来,既有对侵略者的嘲讽,又有民族自豪之情蕴含其中。

3.角度独特:

文章为什么要用这么含蓄、耐人寻味的标题呢?因为他们所选取的角度与众不同:《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》从中方接管香港事务的角度记叙。《别了,不列颠尼亚》选取英方撤离香港的角度:独特、新颖。

作者说:“写英国撤离香港,既不能喧宾夺主,只写中方,更不能对英国痛骂一顿,讽刺挖苦,但又要突出殖民统治结束的象征意义。”本文作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写回归的人群是多么激动,更没有对这一时间进行政治分析,分析其意义和影响。在香港回归报道中,可以说英方撤离报道的难度最大。要突出殖民统治结束的象征意义。对香港回归的新闻报道政策性很强,选择英方撤离的角度要慎重考虑:既要大长中国人民的志气,又不能过分伤害他国的感情,所以作者藏锋敛颖,借景寓意,可以说是非常高明的。我们在平实的语言中感受到作者心潮起伏,语言庄重含蓄、形象生动,含蓄委婉地表达胜利的自豪欣喜之情。如何把握好这个“度”的呢?含蓄的风格依托怎样的材料和耐人寻味的语言来体现?这是我们下节课要讲的重点内容.

1.题目新颖:

①语义双关。表面含义是查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,这是写实的一面,是现实场景。深层含义是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

②主谓倒装。突出了“别了”这一内容,能更好地表达情感,突出文章主题。

③运用借代,“不列颠尼亚”指代英国,妥帖生动。

2.角度独特:作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写庆祝回归的人群多么激动,更没有对这一事件进行政治分析,阐述其意义和影响,而是选择了英方撤离这样一个角度,将现实的事件放在了一个历史的背景中,显得比较新颖, 也更加突出了事件的历史意义。

学习活动三

本文标题与报道角度有什么特点?

获奖理由三:独特的角度和巧妙的标题

末任港督的彭定康,当他即将告别港督庭院时,是“面色凝重”地“注视着”港督旗帜在“‘日落余音’的号角声”中降下旗杆,这几个细节连缀在一起,把英国对香港管治的末日之感刻画得淋漓尽致。

“不列颠尼亚”号游轮与大厦上巨幅紫荆花图案所构成的“日落仪式”的背景,这是作者的独特发现,一经妙笔点染,便给读者的心理造成了巨大的冲击,从而深刻地烙印在人们的脑海中。

“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》再再开起”,这样细致的描述,更让读者感受到祖国的尊严和民族的骄傲,百年前的耻辱,在中国改革开放的今天,终于得以洗雪。

学习活动四

选取细节反复品味,思考其中体现的作者的情感与态度。

获奖理由四:语言含蓄,细节描写生动

v

s

现实已为陈迹

又从海上去

今日英国7时45分降旗

子夜时分易帜,7月1日第一分钟,五星红旗升起

子夜时分易帜,6月30日最后一分钟,米字旗最后一次降下

大英帝国从海上来

156年前英国在添马舰东面升旗

港督府建筑历史扩建

文中哪些地方使用了对比手法?请找出来。

《别了,“不列颠尼亚”》对比。

本文荣获第八届“中国新闻奖”一等奖。请认真阅读文本,你认为文本获奖的理由有哪些

小结

契合新闻特点

1

现场与历史交织,事实与情感辉映

2

独特的角度和巧妙的标题

3

语言含蓄,细节描写生动

4

恰到好处运用对比手法,国人的喜悦之情跃然纸上。

5

别了不列颠尼亚

1、了解人物通讯的特点,学习通过典型事例表现人物品质的写法。

2、分析文章“以言见人”的特点,分析语言的特色。

3、感受焦裕禄的伟大人格,学习焦裕禄高尚的精神品质,树立正确的人生观与价值观。

o

学习目标

香港回归

文题解读

县委书记的榜样——焦裕禄

“县委书记”是焦裕禄的身份

“榜样”是贯串全文始终的写作主旨

“焦裕禄”是这篇通讯的写作对象

由题目可知,本文是通过介绍焦裕禄的事迹,赞扬他身上所体现出来的“全心全意为人民服务”的宝贵的共产党人的精神。

香港回归

阅读《县委书记的榜样焦裕禄》一文,明确文章写了哪些具体事件,记录了人物哪些个性语言,从中总结人物精神,并找出作者想要表达的立场,小组合作完成表格。

合作学习活动一:品读人物,走近时代楷模

Collaborative Learning Activity 1: Reading Characters and Approaching Role Models of the Times

香港回归

段落结构

具体事件

个性语言

人物精神

作者立场

香港回归

个性语言

人物精神

作者立场

段落结构

具体事件

正面塑形:

“兰考是灾区......革命者在困难面前要逞英雄。”

目标坚定

不畏艰难

赞扬了焦裕禄乐观

坚定的革命主义精神

引子

初到兰考就忙于了解情况,观察灾情

正面塑形:

“吃别人嚼过的馍没味道”

“雨天,群众缺烧的,不吃啦”

亲临一线身先士卒

赞扬了焦裕禄求实细致、实事求是、脚踏实地工作作风

吃别人嚼过

的馍没味道

带领县委班子深入一线进行细致的调查研究

正面塑形:“共产党员应该在群众最困难的时候,......帮助群众。”

心系群众

忘我工作

赞扬焦裕禄在抗灾斗争中艰苦奋斗身先士卒的英雄气概

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

带领兰考人民全力抗洪救灾

他心里装着群体人民,唯独没有他自己

身患肝癌,但不顾个人安危坚持工作

正面塑形:

“病是个欺软怕硬...”“春天要安排一年的工作...”“灾区群众生活很困难...”“谈你们的情况吧...”

热爱群众

不惧病痛

赞扬了焦裕禄亲民爱民、无私奉献的精神品质

“活着我没有治好风沙,死了也要看着你们把沙丘治好”

患癌住院但依旧关心兰考人

正面塑形:

“你回去对县委同志说...”

“活着我没有...”

鞠躬尽瘁

死而后已

赞扬了焦裕禄不忘初心、心系民生勤政爱民的革命情怀

他没有死

他还活着

他的精神永远鼓舞着兰考人民

侧面衬形:

“我们的好书记,你是活活地

为俺兰考人民,硬给累死的...”

肉体虽死精神永存

赞扬了焦裕禄一心为民、肉体虽死精神永存的崇高品德

“以言见人”是人物通讯常用的写作手法。

香港回归

除了“以言写人”运用白描化的语言描写展现焦裕禄光辉伟大的形象,文章还运用了哪些手法?请小组合作探究(至少找到两种,并结合文本分析)

合作学习活动二:探究写法

生动的细节描写

对于焦裕禄身患严重肝病仍坚持工作的场景,文中用“踩”“顶”“揣”“按”一系列动词将焦裕禄忍痛工作的细节描绘出来,简明生动,朴实形象

抓住“发呆”的神态,揭示了焦裕禄心中时刻装着人民的襟怀。

焦裕禄听见风雪声;倚在门边望着风雪发呆。

典型的环境描写

第三段写“三害”的象征和标志:“黄沙”“青色的冰凌”“白茫茫的盐碱地”。色调的变化,展现出兰考大地遭受灾荒的苦难景象,更显示出焦裕禄身上的责任之重大。面对这种状况,焦裕禄不退缩、不逃避,展现了其不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

文中除了对焦裕禄言行举止的直接描写外,还通过其他的人物来表现焦裕禄的崇高品质。

引言部分:“大家议论说新来的县委书记看问题高人一着棋,他能从困难中看到希望能从不利条件中看到有利因素”,通过别人的评价,表现了焦裕禄不怕困难、勇于担当的精神。

第一节:通过对金营大队支部书记李广志的“吃惊”“非常感动”的描写,表现了焦裕禄重视调研、实事求是的精神风貌。

最后一节,通过老百姓的回忆、评价,表现了焦裕禄鞠躬尽瘁、死而后已的崇高精神。

有力的侧面烘托

文章是通过哪些手法来刻画焦裕禄这光辉伟大的形象的?

白描化的语言描写

生动的细节描写

典型的环境描写

有力的侧面烘托

多角度

多层次

刻画人物

人物品质美

主旨点睛

Keynote Highlights

香港回归

本文通过讲述焦裕禄到兰考县任县委书记以来,不顾身体健康,与自然灾害顽强抗争,与百姓同甘共苦、舍身忘我工作的先进事迹,塑造了一个优秀的共产党员的光辉形象,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、求真务实、迎难而上以及无私奉献的焦裕禄精神。同时,也点出了这种精神的价值及其影响。

考点链接

香港回归

1.下面是焦裕禄陵园徽标,请介绍徽标除文字以外的构图要素及寓意。不超过85字。

该徽标采用“焦裕禄”三字汉语拼音的变形字母“JYL”进行图形创意。Y和上面的四片叶子为泡桐树形,寓意焦裕禄种树,后人乘凉。Y上部像书形,寓意其精神永载史册。

本文和前一课《别了,不列颠尼亚》都属于新闻体裁,一篇是新闻消息,一篇是新闻通讯。结合高一所学《喜看稻菽千重浪》等文章,总结新闻消息与新闻通讯的不同点,并填写在表格中。

新闻 题材 结构 表达方式 语言特点 内容 时效

消息 选材相对广泛

通讯 要求意义深刻

格式严谨

灵活多样

记叙为主

综合多样

简洁明了

生动形象

简要概括

细致全面

时效性强

时效性弱

Goodbye Roman Britain

香港回归·英舰离港

/

预习任务

(一)总结消息的新闻特征和结构。

(二)本文将背景材料与现实场景有机融合在了一起,请找出本文写了几处现实场景,并画出与之对应的背景材料。

(三)文中有许多富有意味的细节,选取1处反复品味,思考其中体现的作者的情感与态度。

(一)概括各标题所写的人物事例,分析本文刻画焦裕禄形象的手法。

(二)结合两篇文章,归纳消息和人物通讯的区别。

核心目标

1.了解新闻文体的相关知识;

2.把握文中的场景特写,体会背景材料与现实场景的有机结合;

3.感受作者字里行间流露出的深厚的爱国情感和民族自豪感、自信心。

本文荣获第八届“中国新闻奖”一等奖。请认真阅读文本,你认为文本获奖的理由有哪些

核心任务

1.新闻的分类:消息、通讯、评论、摄影、漫画、深度报道、特写、调查报告

2.新闻(消息)的特征:真实性、时效性。简明性:用书面或广播、电视形式发表的新闻稿,受版面、时间等限制,篇幅不能太长。

3.消息的六要素:何时、何地、何人、何事、何故、如何

文体知识——新闻消息

1.新闻特征:

①真实性:

时间精确到计时记分,说明事件的真实性。

②时效性:

新华社香港1997年7月1日电

③简明性:

除标题外,共998字。描写叙述没有抒情议论。原稿近三千字。

学习活动一

本文的新闻特征和消息结构是如何体现的?

文体知识——新闻消息(步步高P9)

2.消息结构:按消息的结构划分层次并概括。

学习活动一

本文的新闻特征和消息结构是如何体现的?

标题(别了,不列颠尼亚 )

导语(第1段)

概述英国米字旗降落,不列颠尼亚离开香港。

主体(第2—10段)

集中描写英国撤离香港当天的几个场景及有关背景资料。

结语(第11段)

用概括的语言叙述英国在香港统治的开始与结束。

获奖理由一:契合新闻特点

学习活动二

通过分析本文结构,我们会发现这篇消息将新闻事实和背景材料融为一体,请找出本文的现实场景和背景材料,总结这样写的好处。

2-4段

5-7段

8-9段

10-11段

段落

现实场景(新闻事件)

历史材料(新闻背景)

4时30分,港督府告别仪式(第一次降旗),表明港督将永远成为历史

晚6时15分至7时45分,添马舰东面广场告别仪式(第二次降旗),象征英国长达150多年的管治结束

子夜时分,最庄严的政权交接仪式,米字旗落下,五星红旗冉冉升起

0时40分,查尔斯王子及末任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离港

港督府建成时间,其后的扩建、发展

156年前,英国士兵占领港岛,升起英国国旗,英国管治开始

英国对香港殖民统治长达一个半世纪

米字旗插上港岛的时间,英国管制香港的精确时间,大英帝国从海上来

①四个特定的现实场景构成这篇报道的主要内容,反复被提及的时间真实而细致地再现了香港回归祖国怀抱这一历史时刻。

②历史背景的加入丰富了文章内涵,现实场景的展开始终在历史的幕布上勾画出来。

③历史与现实像一个个特写镜头,既形成对比,又让人产生强烈的历史纵深感。

④在对事实的记述中,能明显感受到作者的情感、态度。

学习活动二

通过分析本文结构,我们会发现这篇消息将新闻事实和背景材料融为一体,请找出本文的现实场景和背景材料,总结这样写的好处。

获奖理由二:现场与历史交织,事实与情感辉映

初中学过《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》,你觉得两篇新闻标题有哪些不同的地方?角度有什么不同?

学习活动三

本文标题与报道角度有什么特点?

《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》很直白,明确传递报道事实——交接仪式在香港举行:何人、何事、何地,新闻要素交代得很清楚;“隆重”一词,写出盛大庄重的仪式,让人感受到华夏民族的自豪胜利。是事实,也表达观点。

《别了,不列颠尼亚》则很含蓄,很有深意,更耐人寻味。《别了,不列颠尼亚》 “不列颠尼亚”是什么?看看课文第一段,你就明白了:“不列颠尼亚”号是英国皇家游轮。是英国历史上第 87 艘王室游艇。1953 年至 1997 年间服役,曾被英国女王及王室成员使用,在战争中也承担过救援角色。这一次,它将承担接载查尔斯王子和末任港督离港的重任。

1.题目语意双关。

现实场景:本篇新闻报道告知大家的新闻事件。字面上看,参加完交接仪式的查尔斯王子和末任港督彭定康乘坐英国皇家游轮“不列颠尼亚”号离开香港,“不列颠尼亚”号在中国人的目光中消失在茫茫的南海夜幕中。

象征意义:这是这个新闻事件的新闻价值。“不列颠尼亚”号离去,象征英国殖民统治在香港的终结,中华民族历史上的一段耻辱终被洗雪。双关使题目生动、形象、醒目——这是新闻标题的要求;匠心独运之处:“皇家游轮”象征着皇家政权,暗示了一百多年来英国对我香港的主权;“不列颠尼亚”号的离去,标志着英国主权在香港的彻底消失。

2.主谓倒装,旧题新用,略有讽意,韵味无穷。毛泽东主席在 1949 年美国驻华大使司徒雷登回国、美国政府白皮书发表之时,曾写过一篇文章,题目是《别了,司徒雷登》。本文活用此题。别了,不列颠尼亚,一个倒装、一个借代,以强调的句式、具有标志性和象征意味的具体事物,突出而形象地宣告了英国统治的终结,中华民族扬眉吐气时代的到来,既有对侵略者的嘲讽,又有民族自豪之情蕴含其中。

3.角度独特:

文章为什么要用这么含蓄、耐人寻味的标题呢?因为他们所选取的角度与众不同:《中英香港政权交接仪式在港隆重举行》从中方接管香港事务的角度记叙。《别了,不列颠尼亚》选取英方撤离香港的角度:独特、新颖。

作者说:“写英国撤离香港,既不能喧宾夺主,只写中方,更不能对英国痛骂一顿,讽刺挖苦,但又要突出殖民统治结束的象征意义。”本文作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写回归的人群是多么激动,更没有对这一时间进行政治分析,分析其意义和影响。在香港回归报道中,可以说英方撤离报道的难度最大。要突出殖民统治结束的象征意义。对香港回归的新闻报道政策性很强,选择英方撤离的角度要慎重考虑:既要大长中国人民的志气,又不能过分伤害他国的感情,所以作者藏锋敛颖,借景寓意,可以说是非常高明的。我们在平实的语言中感受到作者心潮起伏,语言庄重含蓄、形象生动,含蓄委婉地表达胜利的自豪欣喜之情。如何把握好这个“度”的呢?含蓄的风格依托怎样的材料和耐人寻味的语言来体现?这是我们下节课要讲的重点内容.

1.题目新颖:

①语义双关。表面含义是查尔斯王子和离任港督彭定康乘坐“不列颠尼亚”号离开香港,这是写实的一面,是现实场景。深层含义是象征着英国管治在香港的终结,中华民族的一段耻辱被洗刷。

②主谓倒装。突出了“别了”这一内容,能更好地表达情感,突出文章主题。

③运用借代,“不列颠尼亚”指代英国,妥帖生动。

2.角度独特:作者没有写交接仪式现场多么庄严,也没有写庆祝回归的人群多么激动,更没有对这一事件进行政治分析,阐述其意义和影响,而是选择了英方撤离这样一个角度,将现实的事件放在了一个历史的背景中,显得比较新颖, 也更加突出了事件的历史意义。

学习活动三

本文标题与报道角度有什么特点?

获奖理由三:独特的角度和巧妙的标题

末任港督的彭定康,当他即将告别港督庭院时,是“面色凝重”地“注视着”港督旗帜在“‘日落余音’的号角声”中降下旗杆,这几个细节连缀在一起,把英国对香港管治的末日之感刻画得淋漓尽致。

“不列颠尼亚”号游轮与大厦上巨幅紫荆花图案所构成的“日落仪式”的背景,这是作者的独特发现,一经妙笔点染,便给读者的心理造成了巨大的冲击,从而深刻地烙印在人们的脑海中。

“在新的一天来临的第一分钟,五星红旗伴着《义勇军进行曲》再再开起”,这样细致的描述,更让读者感受到祖国的尊严和民族的骄傲,百年前的耻辱,在中国改革开放的今天,终于得以洗雪。

学习活动四

选取细节反复品味,思考其中体现的作者的情感与态度。

获奖理由四:语言含蓄,细节描写生动

v

s

现实已为陈迹

又从海上去

今日英国7时45分降旗

子夜时分易帜,7月1日第一分钟,五星红旗升起

子夜时分易帜,6月30日最后一分钟,米字旗最后一次降下

大英帝国从海上来

156年前英国在添马舰东面升旗

港督府建筑历史扩建

文中哪些地方使用了对比手法?请找出来。

《别了,“不列颠尼亚”》对比。

本文荣获第八届“中国新闻奖”一等奖。请认真阅读文本,你认为文本获奖的理由有哪些

小结

契合新闻特点

1

现场与历史交织,事实与情感辉映

2

独特的角度和巧妙的标题

3

语言含蓄,细节描写生动

4

恰到好处运用对比手法,国人的喜悦之情跃然纸上。

5

别了不列颠尼亚

1、了解人物通讯的特点,学习通过典型事例表现人物品质的写法。

2、分析文章“以言见人”的特点,分析语言的特色。

3、感受焦裕禄的伟大人格,学习焦裕禄高尚的精神品质,树立正确的人生观与价值观。

o

学习目标

香港回归

文题解读

县委书记的榜样——焦裕禄

“县委书记”是焦裕禄的身份

“榜样”是贯串全文始终的写作主旨

“焦裕禄”是这篇通讯的写作对象

由题目可知,本文是通过介绍焦裕禄的事迹,赞扬他身上所体现出来的“全心全意为人民服务”的宝贵的共产党人的精神。

香港回归

阅读《县委书记的榜样焦裕禄》一文,明确文章写了哪些具体事件,记录了人物哪些个性语言,从中总结人物精神,并找出作者想要表达的立场,小组合作完成表格。

合作学习活动一:品读人物,走近时代楷模

Collaborative Learning Activity 1: Reading Characters and Approaching Role Models of the Times

香港回归

段落结构

具体事件

个性语言

人物精神

作者立场

香港回归

个性语言

人物精神

作者立场

段落结构

具体事件

正面塑形:

“兰考是灾区......革命者在困难面前要逞英雄。”

目标坚定

不畏艰难

赞扬了焦裕禄乐观

坚定的革命主义精神

引子

初到兰考就忙于了解情况,观察灾情

正面塑形:

“吃别人嚼过的馍没味道”

“雨天,群众缺烧的,不吃啦”

亲临一线身先士卒

赞扬了焦裕禄求实细致、实事求是、脚踏实地工作作风

吃别人嚼过

的馍没味道

带领县委班子深入一线进行细致的调查研究

正面塑形:“共产党员应该在群众最困难的时候,......帮助群众。”

心系群众

忘我工作

赞扬焦裕禄在抗灾斗争中艰苦奋斗身先士卒的英雄气概

当群众最困难的时候,共产党员要出现在群众面前

带领兰考人民全力抗洪救灾

他心里装着群体人民,唯独没有他自己

身患肝癌,但不顾个人安危坚持工作

正面塑形:

“病是个欺软怕硬...”“春天要安排一年的工作...”“灾区群众生活很困难...”“谈你们的情况吧...”

热爱群众

不惧病痛

赞扬了焦裕禄亲民爱民、无私奉献的精神品质

“活着我没有治好风沙,死了也要看着你们把沙丘治好”

患癌住院但依旧关心兰考人

正面塑形:

“你回去对县委同志说...”

“活着我没有...”

鞠躬尽瘁

死而后已

赞扬了焦裕禄不忘初心、心系民生勤政爱民的革命情怀

他没有死

他还活着

他的精神永远鼓舞着兰考人民

侧面衬形:

“我们的好书记,你是活活地

为俺兰考人民,硬给累死的...”

肉体虽死精神永存

赞扬了焦裕禄一心为民、肉体虽死精神永存的崇高品德

“以言见人”是人物通讯常用的写作手法。

香港回归

除了“以言写人”运用白描化的语言描写展现焦裕禄光辉伟大的形象,文章还运用了哪些手法?请小组合作探究(至少找到两种,并结合文本分析)

合作学习活动二:探究写法

生动的细节描写

对于焦裕禄身患严重肝病仍坚持工作的场景,文中用“踩”“顶”“揣”“按”一系列动词将焦裕禄忍痛工作的细节描绘出来,简明生动,朴实形象

抓住“发呆”的神态,揭示了焦裕禄心中时刻装着人民的襟怀。

焦裕禄听见风雪声;倚在门边望着风雪发呆。

典型的环境描写

第三段写“三害”的象征和标志:“黄沙”“青色的冰凌”“白茫茫的盐碱地”。色调的变化,展现出兰考大地遭受灾荒的苦难景象,更显示出焦裕禄身上的责任之重大。面对这种状况,焦裕禄不退缩、不逃避,展现了其不怕困难、勇于担当的大无畏精神。

文中除了对焦裕禄言行举止的直接描写外,还通过其他的人物来表现焦裕禄的崇高品质。

引言部分:“大家议论说新来的县委书记看问题高人一着棋,他能从困难中看到希望能从不利条件中看到有利因素”,通过别人的评价,表现了焦裕禄不怕困难、勇于担当的精神。

第一节:通过对金营大队支部书记李广志的“吃惊”“非常感动”的描写,表现了焦裕禄重视调研、实事求是的精神风貌。

最后一节,通过老百姓的回忆、评价,表现了焦裕禄鞠躬尽瘁、死而后已的崇高精神。

有力的侧面烘托

文章是通过哪些手法来刻画焦裕禄这光辉伟大的形象的?

白描化的语言描写

生动的细节描写

典型的环境描写

有力的侧面烘托

多角度

多层次

刻画人物

人物品质美

主旨点睛

Keynote Highlights

香港回归

本文通过讲述焦裕禄到兰考县任县委书记以来,不顾身体健康,与自然灾害顽强抗争,与百姓同甘共苦、舍身忘我工作的先进事迹,塑造了一个优秀的共产党员的光辉形象,铸就了亲民爱民、艰苦奋斗、求真务实、迎难而上以及无私奉献的焦裕禄精神。同时,也点出了这种精神的价值及其影响。

考点链接

香港回归

1.下面是焦裕禄陵园徽标,请介绍徽标除文字以外的构图要素及寓意。不超过85字。

该徽标采用“焦裕禄”三字汉语拼音的变形字母“JYL”进行图形创意。Y和上面的四片叶子为泡桐树形,寓意焦裕禄种树,后人乘凉。Y上部像书形,寓意其精神永载史册。

本文和前一课《别了,不列颠尼亚》都属于新闻体裁,一篇是新闻消息,一篇是新闻通讯。结合高一所学《喜看稻菽千重浪》等文章,总结新闻消息与新闻通讯的不同点,并填写在表格中。

新闻 题材 结构 表达方式 语言特点 内容 时效

消息 选材相对广泛

通讯 要求意义深刻

格式严谨

灵活多样

记叙为主

综合多样

简洁明了

生动形象

简要概括

细致全面

时效性强

时效性弱