统编版高中语文选择性必修上册 古诗词诵读《无衣》课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册 古诗词诵读《无衣》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 11:01:04 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

大家印象中的军中战歌是什么样的?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。---辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄《从军行》

曲调慷慨激昂、雄壮有力

课文导入

秦风 无衣

核心素养

1.了解《诗经》有关的基础知识;

2.反复诵读,理解诗歌的内容

3.掌握本诗的章法结构特点,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神

导学自学,了解诗经

活动一

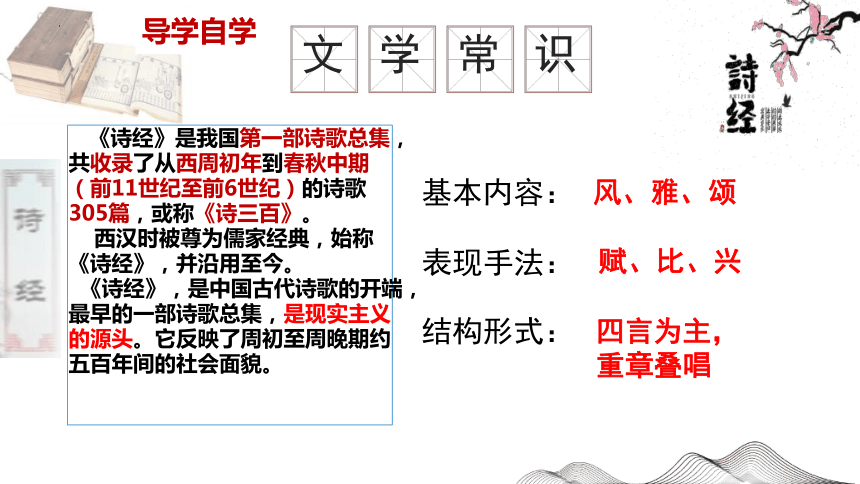

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,或称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》,是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,是现实主义的源头。它反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

基本内容:

表现手法:

结构形式:

文

学

常

识

风、雅、颂

赋、比、兴

四言为主,

重章叠唱

导学自学

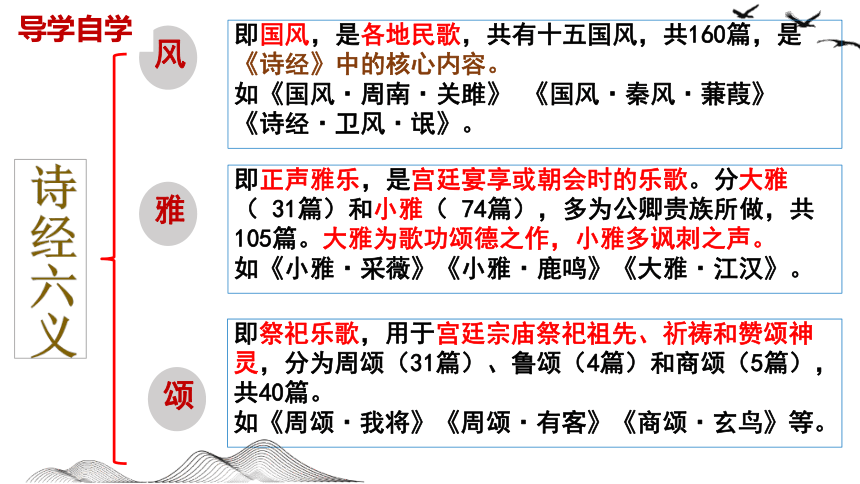

风

雅

颂

即国风,是各地民歌,共有十五国风,共160篇,是《诗经》中的核心内容。

如《国风·周南·关雎》 《国风·秦风·蒹葭》

《诗经·卫风·氓》。

即正声雅乐,是宫廷宴享或朝会时的乐歌。分大雅( 31篇)和小雅( 74篇),多为公卿贵族所做,共105篇。大雅为歌功颂德之作,小雅多讽刺之声。

如《小雅·采薇》《小雅·鹿鸣》《大雅·江汉》。

即祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先、祈祷和赞颂神灵,分为周颂(31篇)、鲁颂(4篇)和商颂(5篇),共40篇。

如《周颂·我将》《周颂·有客》《商颂·玄鸟》等。

导学自学

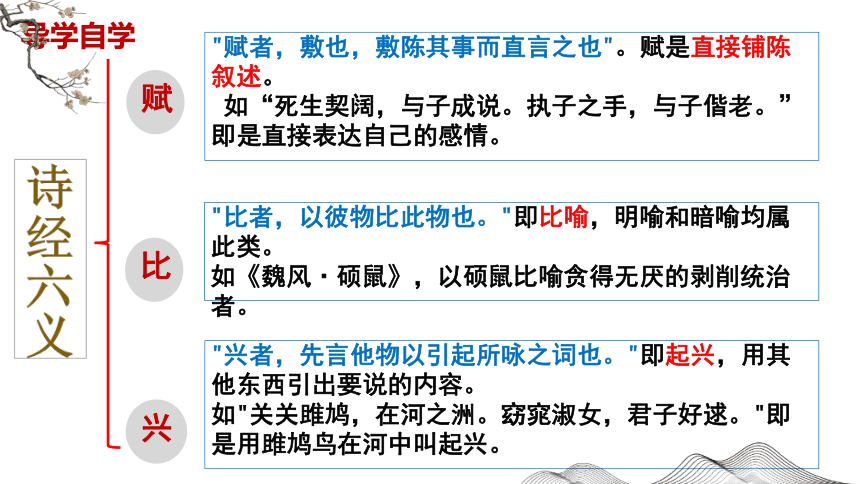

赋

比

"赋者,敷也,敷陈其事而直言之也"。赋是直接铺陈叙述。

如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”即是直接表达自己的感情。

"比者,以彼物比此物也。"即比喻,明喻和暗喻均属此类。

如《魏风·硕鼠》,以硕鼠比喻贪得无厌的剥削统治者。

"兴者,先言他物以引起所咏之词也。"即起兴,用其他东西引出要说的内容。

如"关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。"即是用雎鸠鸟在河中叫起兴。

兴

导学自学

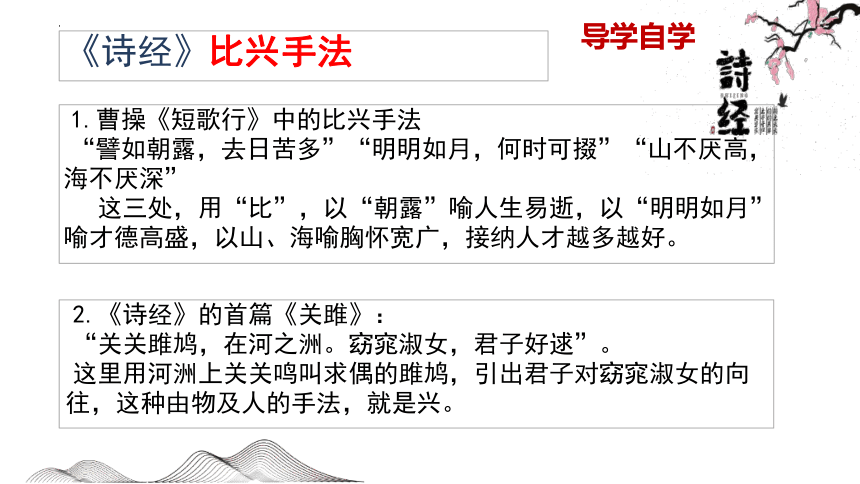

《诗经》比兴手法

2.《诗经》的首篇《关雎》:

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”。

这里用河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠,引出君子对窈窕淑女的向往,这种由物及人的手法,就是兴。

1.曹操《短歌行》中的比兴手法

“譬如朝露,去日苦多”“明明如月,何时可掇”“山不厌高,海不厌深”

这三处,用“比”,以“朝露”喻人生易逝,以“明明如月”喻才德高盛,以山、海喻胸怀宽广,接纳人才越多越好。

导学自学

【《诗经》-比兴手法】

比兴经常一起用而不分彼此,只要用了比或者兴,就可以说用了比兴手法,不要做单一分析。

如《孔雀东南飞》的开头,“孔雀东南飞,五里一徘徊”用“孔雀东南飞,五里一徘徊”起兴,在这里,诗人以孔雀失偶,不忍别离,暗喻了文中一对恩爱夫妻焦仲卿和刘兰芝的恩爱依恋、难舍难分,用具体的形象渲染了凄婉缠绵的气氛,为下文的爱情悲剧作铺垫。

也激发了读者想象,为全诗定下了一种缠绵悱恻的情调。同时又引起下文的故事,起到了统摄全篇的作用。这里既有“比”,也有“兴”。

导学自学

《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌。

秦,古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部,包括西汉水流域大部),东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来。统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部。

“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前六二二年)的一百五、六十年间。

《国风·秦风》共有十首诗:车邻、驷驖[sìtiě] 、小戎、蒹葭、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

关于秦风

导学自学

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗似在这一背景下产生。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。

《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

社会背景

导学自学

无衣

《诗经 秦风》

—— 秦地百姓抗击西戎入 侵的军中战歌

解题:

标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

导学自学

VS

秦国

西戎

保家卫国

导学自学

反复诵读

读准节奏

读出语调

活动二

1.划分朗读节奏 ,说说看,应该用什么语气,语调来诵读这首诗?

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

岂曰/无衣?与子/同袍 。王于/兴师,修我/戈矛 ,与子/同仇 。

岂曰/无衣?与子/同泽 。王于/兴师,修我/矛戟 ,与子/偕作 !

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵 ,与子/偕行 !

把握节奏和语调

朗诵节奏和语调

这是一首慷慨激昂的从军曲!

诗歌音节短促,声调激昂

语气、语调

例句 句式特点

岂曰无衣? 设问语气

与子同袍 肯定语气

王于兴师,修我戈矛 肯定语气

语调

升调

降调

紧急快速

字词释义,讨论释疑

活动三

字词释义

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

袍

长衣 。行军者日以当衣,夜以当被。就是今之披风,或名斗篷。

王于兴师

犹言国家要出兵打仗。于:句中助词。

戈、矛

都是长柄的兵器,戈平头而旁有枝,矛头尖锐。

子

你,指战友。

同仇

共同对付敌人。

矛

戈

字词释义

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

泽

同“襗”,贴身穿的衣服。

戟

兵器名。古戟形似戈,具横直两锋。

偕作

一同起来,指共同行动。作,起。

裳

(cháng)下衣,此指战裙。

甲兵

即铠甲和兵器。

戟

甲

谁说没有衣裳?和你穿一件长袍。君王要起兵,修整好戈和矛,和你共同对付敌人!

谁说没有衣裳?和你同穿一件里衣。君王要起兵,修整好矛和戟,和你共同行动!

谁说没有衣裳?和你同穿一件下衣。君王要起兵,修整好铠甲和兵器,和你共同上前线!

诗歌翻译

讨论释疑

1.《无衣》每章开头形式相同,下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?只变换几个字,这属于什么艺术手法?有什么作用?

2.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

诗中有哪些变化?

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

重章叠句

每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

反馈生成

1.内容上

(1)渲染战斗的紧张气氛;

(2)突出诗歌主题,强烈表现战士们同仇敌忾、团结一致、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神;

2.形式上

(1)便于记忆和咏唱。

(2)增强诗歌的节奏美和音乐感,使感情得到尽情的抒发

(3)形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味

重章叠唱的作用

2.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

与子同袍 修我戈矛 与子同仇

与子同泽 修我矛戟 与子偕作

与子同裳 修我甲兵 与子偕行

战袍

里衣

下裙

长柄武器

长柄武器

铠甲兵器

一样仇恨

一起行动

共赴战场

所穿战服

表现战士们克服困难、团结互助的情景。

所用兵器

表现战士们磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。

思想行动

表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

反馈生成

主题

表现了战士们慷慨赴敌、同仇敌忾的战斗豪情和团结互助、保家卫国的爱国精神。

层层深入

士气高昂 团结友爱 积极响应

不计困难 齐心奋战 同仇敌忾

勇赴战场 激昂慷慨 豪迈乐观

舍生忘死 英勇抗敌 保家卫国

反馈生成

《无衣》一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

全诗风格矫健爽朗,采用了重章叠唱的形式抒写将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪,舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概和爱国主义精神。

(2014湖南)阅读下面的古诗,完成题目。(8分)

桃夭(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

[注]①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。 ③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。(2分)

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

1、本诗在章法结构上采用了重章叠句的形式。

2、①以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。

②以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺。

③联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。(2分)

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

1.《无衣》语言富有强烈的动作性:“___________”“___________”“_____________”

使人想象到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。

2.《无衣》共三章,采用了重叠复沓的形式。首章结句“_______________”,是情绪方面的,说的是他们有共同的敌人。二章结句“____________”,是行动的开始。三章结句“_____________”,表明诗中的战士们将奔赴前线共同杀敌了。

修我戈矛 修我矛戟 修我甲兵

与子偕行

课

堂

检

测

与子同仇

与子偕作

3.《无衣》每章开头都采用了问答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏制的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上了一把火,于是无数战士同声响应:“________________”“________________”“___________”。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

4.《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是“ , ”。

王于兴师

修我戈矛

课

堂

检

测

大家印象中的军中战歌是什么样的?

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。---辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。——王昌龄《从军行》

曲调慷慨激昂、雄壮有力

课文导入

秦风 无衣

核心素养

1.了解《诗经》有关的基础知识;

2.反复诵读,理解诗歌的内容

3.掌握本诗的章法结构特点,体会诗歌中战士间的深厚情谊,并培养爱国主义精神

导学自学,了解诗经

活动一

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收录了从西周初年到春秋中期(前11世纪至前6世纪)的诗歌305篇,或称《诗三百》。

西汉时被尊为儒家经典,始称《诗经》,并沿用至今。

《诗经》,是中国古代诗歌的开端,最早的一部诗歌总集,是现实主义的源头。它反映了周初至周晚期约五百年间的社会面貌。

基本内容:

表现手法:

结构形式:

文

学

常

识

风、雅、颂

赋、比、兴

四言为主,

重章叠唱

导学自学

风

雅

颂

即国风,是各地民歌,共有十五国风,共160篇,是《诗经》中的核心内容。

如《国风·周南·关雎》 《国风·秦风·蒹葭》

《诗经·卫风·氓》。

即正声雅乐,是宫廷宴享或朝会时的乐歌。分大雅( 31篇)和小雅( 74篇),多为公卿贵族所做,共105篇。大雅为歌功颂德之作,小雅多讽刺之声。

如《小雅·采薇》《小雅·鹿鸣》《大雅·江汉》。

即祭祀乐歌,用于宫廷宗庙祭祀祖先、祈祷和赞颂神灵,分为周颂(31篇)、鲁颂(4篇)和商颂(5篇),共40篇。

如《周颂·我将》《周颂·有客》《商颂·玄鸟》等。

导学自学

赋

比

"赋者,敷也,敷陈其事而直言之也"。赋是直接铺陈叙述。

如“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老。”即是直接表达自己的感情。

"比者,以彼物比此物也。"即比喻,明喻和暗喻均属此类。

如《魏风·硕鼠》,以硕鼠比喻贪得无厌的剥削统治者。

"兴者,先言他物以引起所咏之词也。"即起兴,用其他东西引出要说的内容。

如"关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。"即是用雎鸠鸟在河中叫起兴。

兴

导学自学

《诗经》比兴手法

2.《诗经》的首篇《关雎》:

“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”。

这里用河洲上关关鸣叫求偶的雎鸠,引出君子对窈窕淑女的向往,这种由物及人的手法,就是兴。

1.曹操《短歌行》中的比兴手法

“譬如朝露,去日苦多”“明明如月,何时可掇”“山不厌高,海不厌深”

这三处,用“比”,以“朝露”喻人生易逝,以“明明如月”喻才德高盛,以山、海喻胸怀宽广,接纳人才越多越好。

导学自学

【《诗经》-比兴手法】

比兴经常一起用而不分彼此,只要用了比或者兴,就可以说用了比兴手法,不要做单一分析。

如《孔雀东南飞》的开头,“孔雀东南飞,五里一徘徊”用“孔雀东南飞,五里一徘徊”起兴,在这里,诗人以孔雀失偶,不忍别离,暗喻了文中一对恩爱夫妻焦仲卿和刘兰芝的恩爱依恋、难舍难分,用具体的形象渲染了凄婉缠绵的气氛,为下文的爱情悲剧作铺垫。

也激发了读者想象,为全诗定下了一种缠绵悱恻的情调。同时又引起下文的故事,起到了统摄全篇的作用。这里既有“比”,也有“兴”。

导学自学

《诗经》十五国风之一,共十篇,为秦地民歌。

秦,古秦国在西犬丘(今甘肃天水南部,包括西汉水流域大部),东周初,因秦襄公护送周平王东迁有功,开始列为诸侯,改建都于雍(今陕西凤翔),自此逐渐强大起来。统治区大致包括今陕西中部和甘肃东南部。

“秦风”就是这个区域的诗。秦诗产生的时代大致说来是自春秋初至秦穆公(死于前六二二年)的一百五、六十年间。

《国风·秦风》共有十首诗:车邻、驷驖[sìtiě] 、小戎、蒹葭、终南、黄鸟、晨风、无衣、渭阳和权舆。

关于秦风

导学自学

《无衣》选自十五《国风》中的秦风,属于秦国民歌。据今人考证,秦襄公七年(周幽王十一年,公元前771年),周王室内讧,导致戎族入侵,攻进镐京,周王朝土地大部沦陷,秦国靠近王畿,与周王室休戚相关,遂奋起反抗。此诗似在这一背景下产生。

公元前771年,周幽王奢侈淫逸,朝政腐败黑暗,统治集团内讧,造成国弱兵残。周幽王岳父申侯趁机勾结西戎犬戎攻入国都,幽王死,周域大半沦落,于是平王举室东迁。勇武善战的秦地人民,眼看沦陷的国土将要遭到敌人的蹂躏,便纷纷响应秦襄王兴师御敌的号召,保家卫国,参军参战,一鼓作气击退了侵扰的贼兵。

《无衣》便是在此历史背景下所产生的,是一首秦国人民慷慨从军、抗击西戎入侵的军中歌谣。

社会背景

导学自学

无衣

《诗经 秦风》

—— 秦地百姓抗击西戎入 侵的军中战歌

解题:

标题“无衣”的意思是说当时军情紧急,征衣一时难以齐备。

导学自学

VS

秦国

西戎

保家卫国

导学自学

反复诵读

读准节奏

读出语调

活动二

1.划分朗读节奏 ,说说看,应该用什么语气,语调来诵读这首诗?

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

岂曰/无衣?与子/同袍 。王于/兴师,修我/戈矛 ,与子/同仇 。

岂曰/无衣?与子/同泽 。王于/兴师,修我/矛戟 ,与子/偕作 !

岂曰/无衣?与子/同裳。王于/兴师,修我/甲兵 ,与子/偕行 !

把握节奏和语调

朗诵节奏和语调

这是一首慷慨激昂的从军曲!

诗歌音节短促,声调激昂

语气、语调

例句 句式特点

岂曰无衣? 设问语气

与子同袍 肯定语气

王于兴师,修我戈矛 肯定语气

语调

升调

降调

紧急快速

字词释义,讨论释疑

活动三

字词释义

无衣

岂曰无衣?与子同袍。

王于兴师,修我戈矛。与子同仇!

袍

长衣 。行军者日以当衣,夜以当被。就是今之披风,或名斗篷。

王于兴师

犹言国家要出兵打仗。于:句中助词。

戈、矛

都是长柄的兵器,戈平头而旁有枝,矛头尖锐。

子

你,指战友。

同仇

共同对付敌人。

矛

戈

字词释义

岂曰无衣?与子同泽。

王于兴师,修我矛戟。与子偕作!

岂曰无衣?与子同裳。

王于兴师,修我甲兵。与子偕行!

泽

同“襗”,贴身穿的衣服。

戟

兵器名。古戟形似戈,具横直两锋。

偕作

一同起来,指共同行动。作,起。

裳

(cháng)下衣,此指战裙。

甲兵

即铠甲和兵器。

戟

甲

谁说没有衣裳?和你穿一件长袍。君王要起兵,修整好戈和矛,和你共同对付敌人!

谁说没有衣裳?和你同穿一件里衣。君王要起兵,修整好矛和戟,和你共同行动!

谁说没有衣裳?和你同穿一件下衣。君王要起兵,修整好铠甲和兵器,和你共同上前线!

诗歌翻译

讨论释疑

1.《无衣》每章开头形式相同,下一章的“岂曰无衣”是不是对上一章的简单重复?只变换几个字,这属于什么艺术手法?有什么作用?

2.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

诗中有哪些变化?

岂曰无衣?与子同袍。王于兴师,修我长矛,与子同仇。

岂曰无衣?与子同泽。王于兴师,修我矛戟,与子偕作。

岂曰无衣?与子同裳。王于兴师,修我甲兵,与子偕行。

重章叠句

每一章句数、字数相等,但结构的相同并不意味简单的、机械的重复,而是不断递进,有所发展的。

反馈生成

1.内容上

(1)渲染战斗的紧张气氛;

(2)突出诗歌主题,强烈表现战士们同仇敌忾、团结一致、为国征战、英勇抗敌的英雄气概和爱国主义精神;

2.形式上

(1)便于记忆和咏唱。

(2)增强诗歌的节奏美和音乐感,使感情得到尽情的抒发

(3)形成了一种回环往复的美,带给人一种委婉而深长的韵味

重章叠唱的作用

2.与子同仇”“与子偕作”“与子偕行”,这三句在内容上有什么联系?

与子同袍 修我戈矛 与子同仇

与子同泽 修我矛戟 与子偕作

与子同裳 修我甲兵 与子偕行

战袍

里衣

下裙

长柄武器

长柄武器

铠甲兵器

一样仇恨

一起行动

共赴战场

所穿战服

表现战士们克服困难、团结互助的情景。

所用兵器

表现战士们磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。

思想行动

表现战士们爱国的情感与大无畏的精神。

反馈生成

主题

表现了战士们慷慨赴敌、同仇敌忾的战斗豪情和团结互助、保家卫国的爱国精神。

层层深入

士气高昂 团结友爱 积极响应

不计困难 齐心奋战 同仇敌忾

勇赴战场 激昂慷慨 豪迈乐观

舍生忘死 英勇抗敌 保家卫国

反馈生成

《无衣》一首激昂慷慨、同仇敌忾的战歌,表现了秦国军民团结互助、共御外侮的高昂士气和乐观精神。

全诗风格矫健爽朗,采用了重章叠唱的形式抒写将士们在大敌当前、兵临城下之际,以大局为重,与周王室保持一致,一听“王于兴师”,磨刀擦枪,舞戈挥戟,奔赴前线共同杀敌的英雄主义气概和爱国主义精神。

(2014湖南)阅读下面的古诗,完成题目。(8分)

桃夭(《诗经》)

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归①,宜其室家。桃之夭夭,有蕡②其实。之子于归,宜其家室。桃之夭夭,其叶蓁蓁③。之子于归,宜其家人。

[注]①归:出嫁。②蕡(fén):草木果实繁盛硕大的样子。 ③蓁蓁(zhēn):草木茂盛的样子。

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。(2分)

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

1、本诗在章法结构上采用了重章叠句的形式。

2、①以“桃之夭夭”起兴,通过铺垫和渲染,热烈而真挚地表达了对新娘的赞美和祝福。

②以桃设比,通过对桃花、桃实、桃叶的描写,在赞美新娘美丽贤淑的同时,从不同的角度祝福新娘婚后夫妻和睦、子孙繁衍、家族兴旺。

③联想巧妙,形象鲜明,意趣盎然。

1、本诗在章法结构上采用了 的形式。(2分)

2、请从比兴手法运用的角度赏析全诗。(6分)

1.《无衣》语言富有强烈的动作性:“___________”“___________”“_____________”

使人想象到战士们在磨刀擦枪、舞戈挥戟的热烈场面。

2.《无衣》共三章,采用了重叠复沓的形式。首章结句“_______________”,是情绪方面的,说的是他们有共同的敌人。二章结句“____________”,是行动的开始。三章结句“_____________”,表明诗中的战士们将奔赴前线共同杀敌了。

修我戈矛 修我矛戟 修我甲兵

与子偕行

课

堂

检

测

与子同仇

与子偕作

3.《无衣》每章开头都采用了问答式的句法。一句“岂曰无衣”,似自责,似反问,洋溢着不可遏制的愤怒与愤慨,仿佛在人们复仇的心灵上点上了一把火,于是无数战士同声响应:“________________”“________________”“___________”。

与子同袍

与子同泽

与子同裳

4.《无衣》中,描写君王要发兵了,要修理好戈矛准备战斗的句子是“ , ”。

王于兴师

修我戈矛

课

堂

检

测