统编版高中语文选择性必修上册11《百年孤独(节选)》课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册11《百年孤独(节选)》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 103.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 11:01:04 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

Only solitude remains as new as ever

生命中曾经有过的一切绚烂,原来究竟都需求用寂寞来归还。

—— 加西亚·马尔克斯

只有孤独恒常如新

情境导入

历史的发展总是夹带着文明之间的交流与碰撞。当一个闭塞的小村庄被卷进世界文明的浪潮,被迫前行时,又会发生些什么呢?今天,让我们跟着马尔克斯一起,走近那个如梦似幻的“马孔多”一探究竟。

百 年 孤 独

A century of solitude

加西亚·马尔克斯

了解作者

加西亚 马尔克斯(1927——2014),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一。1967年出版《百年孤独》。1982年获诺贝尔文学奖。马尔克斯作品的主要特色是幻想与现实的巧妙结合,以此来反映社会现实生活,审视人生和世界。 作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,被誉为“二十世纪文学标杆”,马尔克斯将现实主义与幻想结合起来,创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。

马尔克斯从小受外祖母神话故事的影响,这为他后来的文学创作提供了丰富的素材。他的作品荒诞神奇,但无不植根于拉丁美洲民族的土壤上,马尔克斯在创作中又采用了阿拉伯神话故事和印第安民间传说的技巧,兼容并蓄,逐渐形成自己的风格。 他善于把现实主义的场面、情节和完全出于虚构的幻想情景有机融为一体,通过光怪陆离的魔幻世界的折射,表现活生生的社会现实。代表作《枯枝败叶》《百年孤独》《霍乱实际时机的爱情》。

了解作者

关于作品

《百年孤独》,是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说,是其代表作,也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著之一。

作品影响

《百年孤独》风格独特,既气势恢宏又奇幻诡丽。粗犷处寥寥数笔勾勒出数十年内战的血腥冷酷;细腻处描写热恋中情欲煎熬如慕如诉;奇诡处人间鬼界过去未来变幻莫测。轻灵厚重,兼而有之,被公认为魔幻现实主义最具代表性的作品。被称为“20世纪用西班牙文写作的最杰出的长篇小说之一”。

在《百年孤独》发表之前,马尔克斯在拉丁美洲文坛之外并不广为人知。《百年孤独》刚一面世即震惊拉丁美洲文坛及整个西班牙语世界,并很快被翻译为多种语言。马尔克斯也一跃成为名噪一时的世界级作家。

《百年孤独》对中国作家的影响

30多年来,没有任何一部外国名著能超过《百年孤独》对中国作家的影响。余华、苏童、韩少功、贾平凹、扎西达娃、刘恒、马原等作家的小说中都有《百年孤独》的影子。

创作背景

从1830年至19世纪末的70年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。长期以来,拉丁美洲这一地区的国家和民族,经历了外来文化的洗礼、西班牙等欧洲殖民者的入侵,在争取独立的斗争中付出了血的代价。摆脱殖民统治后,这一地区的人民又生活在军事独裁者的暴虐统治中。马尔克斯在小说中描写了一个象征着他故乡阿拉卡塔卡的小镇马孔多的时代变迁,以虚构的世界隐喻现实,不仅探讨了哥伦比亚的孤独闭塞,同时指出这是拉丁美洲的民族通病。

小说前面的情节是:

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。

马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。 他想寻找通往外部世界的道路也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了邻近的城镇。

马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

梳理情节·前情回顾

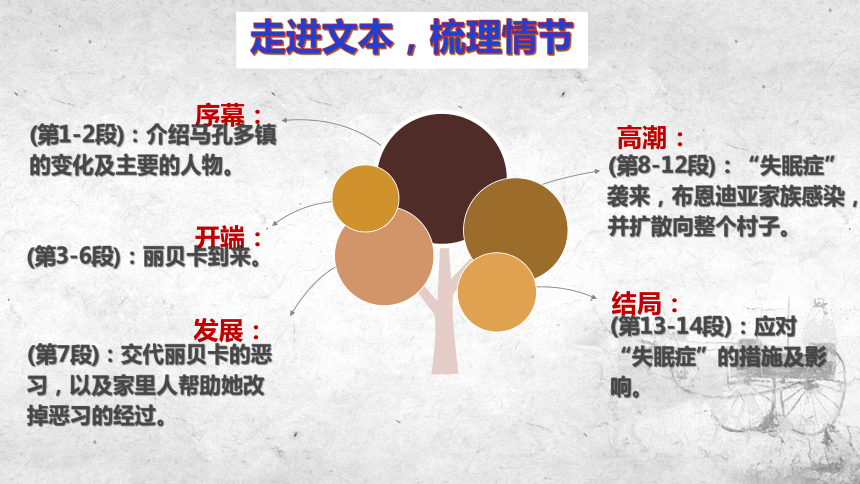

序幕:

(第1-2段):介绍马孔多镇的变化及主要的人物。

开端:

(第3-6段):丽贝卡到来。

发展:

(第7段):交代丽贝卡的恶习,以及家里人帮助她改掉恶习的经过。

高潮:

(第8-12段):“失眠症”袭来,布恩迪亚家族感染,并扩散向整个村子。

结局:

(第13-14段):应对“失眠症”的措施及影响。

走进文本,梳理情节

1. 文章第一句话“马孔多变了样”,变成什么样了?

2. 节选写了哪些人物?简要概况人物特点。

本文是《百年孤独》的节选部分,你认为文中所写的“孤独”体现在哪些方面?

失眠症的可怕之处在哪儿?染上失眠症之后,人们做出了哪些努力?

失眠症、失忆症情节有何象征意义?结合创作背景探讨。

合作探究

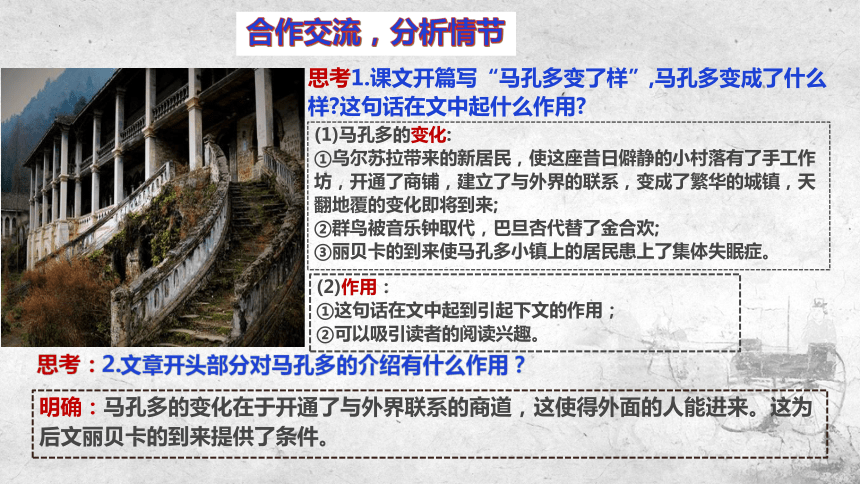

合作交流,分析情节

思考:2.文章开头部分对马孔多的介绍有什么作用?

明确:马孔多的变化在于开通了与外界联系的商道,这使得外面的人能进来。这为后文丽贝卡的到来提供了条件。

思考1.课文开篇写“马孔多变了样”,马孔多变成了什么样 这句话在文中起什么作用

(1)马孔多的变化:

①乌尔苏拉带来的新居民,使这座昔日僻静的小村落有了手工作坊,开通了商铺,建立了与外界的联系,变成了繁华的城镇,天翻地覆的变化即将到来;

②群鸟被音乐钟取代,巴旦杏代替了金合欢;

③丽贝卡的到来使马孔多小镇上的居民患上了集体失眠症。

(2)作用:

①这句话在文中起到引起下文的作用;

②可以吸引读者的阅读兴趣。

“小说是用密码写就的现实,是对世界的一种揣度。”

——马尔克斯《番石榴飘香》

文本密码

何谓百年?为何孤独?

第一代

第二代

第三代

何塞·阿尔卡蒂奥

奥雷里亚诺

乌尔苏拉

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

人物关系

马孔多的创立者

布恩迪亚妻子

梅尔基亚德斯

吉卜赛老人

布恩迪亚朋友

阿玛兰妲

丽贝卡

布恩迪亚长子

布恩迪亚次子

小女儿

养女

阿尔卡蒂奥

阿尔卡蒂奥之子

比西塔西翁

印第安姐姐

印加王后裔

卡塔乌雷

印第安弟弟

印加王后裔

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

1.何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚:

①他是马孔多小镇的创建者。

②他极富责任心,受人尊重,很有威信。

③他向往外来的科学文明,积极进取,不懈探索。

④他具有惊人的智慧和实干精神。

补充:他的精神世界与马孔多狭隘、落后、保守的现实格格不入,他陷入孤独之中不能自拔,以至于精神失常,被家人绑在一棵大树上,几十年后才在那棵树上死去。乌尔苏拉成为家里的顶梁柱。

第1段:他在新落户的居民中赢得极大尊重;第13段:召集起各家家长,把自己……

第2段:很快便营造出一种井然有序的实干氛围;发现了能使树木经久不衰的办法……

第1段:他着迷于眼前的现实;他忙于设计街道,规划新居……

一个身材健壮、智慧过人、想象力丰富、极富号召力和超人的探索精神的男人

2.乌尔苏拉:

①勇于开拓。

②勤劳务实。

③善良宽厚。

④睿智果断。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

第1段:探得了与外界的通道,打破马孔多的闭塞。

第2段:一心扩展家业,每天两次用树枝穿着糖制小鸡小鱼出门销售。

第7段:收留并热心治疗丽贝卡的恶习且使之好转,并建立了亲密的关系。

第9段/第12段:相信印第安人对失眠症的解释,隔离丽贝卡,并熬制各种草药治疗失眠症。

一个伟大的母亲。她顽强、睿智、执着、独立,并不逊色于她的丈夫,是布恩迪亚家族的灵魂,是整个家族的支撑者。

补充:乌尔苏拉

乌尔苏拉拥有普通妇女中最为优秀的品质,她是丈夫的好妻子,儿女中的好母亲,家族中默默奉献不辞劳苦的人。她操持家务并且经营有道,亲自率领木匠泥瓦匠修建家园,把房子刷成白色,规划漂亮迷人的秋海棠长廊,即使遭受战乱也依然坚持重建家园。她教育后代果敢有方,鞭打暴戾的孙子,痛斥奥雷里亚诺上校的不仁。她收养说不清亲属关系的丽贝卡视如己出,改掉她吃土的恶习。她招待儿子的死敌在家里吃饭,只因为那人为穷人做了许多好事。她爱家族中所有的人,独自去寻找出走的大儿子而迷失回家的路,她说阿玛兰妲是最温柔的人……她一生操劳而没有任何怨言,而家族正是在她死后陷入加速的灭亡中,如果说她的丈夫以极大的魄力开创了马孔多,乌尔苏拉则以全部的心力经营了整个家族,从这一点来说她一点也不比丈夫逊色。

乌尔苏拉是一个实际的、自律的、又充满活力的人,她一共活了一百多岁,贯穿了布恩迪亚六代家族的兴衰史。在晚年,她凭着诡异的直觉料理家事,甚至没有人发现她已经失明了的事实。在临死之前,她已经萎缩得像一个胎儿一样了。

布恩迪亚家的家庭主妇,是家族的守护者。

3.丽贝卡:

①父母双亡的孤儿。

②体弱多病。

③有怪癖。

④时而外向时而孤僻。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

补充:在何塞·阿尔卡蒂奥被离奇枪杀之后,她就过着与世隔绝、孤独的生活直到去世。

第6段:由几位皮草商带着从外地跋涉而来,托付给布恩迪亚家。

第6段:外貌等都显示出她体弱多名、多年忍饥挨饿。

第7-8段:有独自吮手指、吃湿土和石灰墙皮的习惯;初到不吃不喝,不与人交流。还患有失眠症。

第7-8:/恶习治疗后融入了新家庭;会讲西班牙语,手头活计干得出色,会哼唱舞曲、自编歌词。

如何理解丽贝卡吃土的情节?

“土”就是丽贝卡孤独的代表,对吃土有所执念的丽贝卡,并不喜欢混着蚯蚓的湿土味道,但却戒不掉这种味道。丽贝卡喜欢吃土,却不喜欢与人交流,“吃土”正是她孤独的表现,她通过这种行为来抗拒孤独。当她内心感到孤独时,苦涩的土的味道是唯一能够排解她痛苦的良方。

她是像乌尔苏拉一样倔强、坚强,能够把苦难化作生存下去的勇气的人。

4.奥雷里亚诺:

稳重沉着,有些孤僻,理性、头脑清醒,善于思考,有预见能力。

第2、3、4、14段:热心于金银器工艺,从早到晚待在被遗弃的实验室里;能预见丽贝卡将要到来;想出了抵御失忆的“标签”方法。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

补充:他长大后爱上马孔多里正千金蕾梅黛丝,但他美丽的妻子却因阿玛兰妲的不小心,意外被毒死,于是他参加了内战,当上上校。他年老归家后,每日炼金子作小金鱼,像父亲一样过着与世隔绝、孤独的日子,一直到死。

奥雷里亚诺一生都在为虚荣心、自尊心、荣誉感而不停战斗,他忍受着权力的孤独,失去了爱的能力,最后只能在反复制作小金鱼中排遣孤独。

探究:布恩迪亚、乌尔苏拉、奥雷里亚诺、丽贝卡,每个人的孤独的表现形式和孤独的原因,每个人有每个人难以言说的孤独。

表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

奥雷里亚诺

阿玛兰妲·阿尔卡迪奥

丽贝卡

“孤独”

表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

奥雷里亚诺

阿玛兰妲·阿尔卡迪奥

丽贝卡

忙于整治市镇、钻研技术

天才的孤独、思维超越了常人的极限

忙碌、一心扩展家业

苦心支撑、不被支持和理解

从早到晚待在被遗弃的实验室里

父母各忙各的,对子女爱的疏忽

父母各忙各的,对子女爱的疏忽

拒绝学习西班牙语,只说土语

食土、吮手指、惊恐不安

父母早逝,漂泊流浪,爱的缺乏和爱无保障

1.生活方式是“孤独”的。布恩迪亚,乌尔苏拉各自忙碌;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,丽贝卡自始至终有很多怪癖。

2.精神上是“孤独”的,在布恩迪亚家族中,夫妻,父子,母子,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。

总结:你看到了哪些“孤独”?

3.布恩迪亚家族是“孤独”的。

心灵的封闭、固守、不交流,爱的缺失,灵魂的极度痛苦。(布恩迪亚家族里一代又一代的人都反复使用那几个相同的名字。其家庭人员也缺少沟通,如布恩迪亚,乌尔苏拉各自忙碌;长子阿尔卡蒂奥离家出走;次子奥雷里亚诺沉默寡言,全神贯注于金银艺实验;丽贝卡自始至终有很多怪癖。)

4.马孔多是“孤独的”。

它位置偏僻,难与外界沟通。这个充满魔幻色彩的村子置身于现代科技文明之外,外面偶尔透进来的一道光,最终也被卷入小镇一代代注定破败的循环之中。

5.马孔多的居民是“孤独”的。

他们有挥之不去的自闭意识,他们只因何塞·阿尔卡蒂奥没有一道归来,就排挤以梅尔基亚德斯为代表的吉卜赛人;马孔多的居民对失眠症缺乏正确的认识,更没有意识到它的危害,把紧急情况视为常态而不去寻求有效的治疗方法。

“百年”之谜:历史缩影

马孔多的三个历史阶段︰

第一阶段由布恩地亚家族的第一代阿卡迪奥带领人们开辟马孔多,此时的马贡多基本上是一个世外桃源式的自然村落,颇似19世纪前后闭塞落后的哥伦比亚;

第二阶段马孔多卷入了战争,失去了往日平静的生活,很像内战动乱时期的哥伦比亚;

第三阶段马孔多变成了一个被美国联合果品公司控制的香蕉园,象征着外国垄断资本对哥伦比亚的侵入和破坏。

马孔多有什么隐喻?为何这样描绘“百年”?

①内因:马孔多自身的愚昧、落后、封闭、固执、僵化等民族痼疾。

②外因:异域文化和土著文化的冲突所致。西方文化代替了本土文化,“马孔多”虽然还在,但是民族的精神家园没有了。

“缺乏文化的归属感,在紊乱的心理状态下,在贫困与落后的泥沼中挣扎,结果是越陷越深,这就是马孔多镇人孤独的症结所在。”

思考:

“马孔多”是“孤独的”。本该是一个世外桃源式的小镇,为什么会成为孤独的“培养皿”,使一个家族遭遇了长达百年的“孤独”?

“孤独的反义词是团结。”

——马尔克斯《番石榴飘香》

思考:什么是“孤独”

1.新商道开辟,马孔多与外界联系更多,外界的新鲜事物不断进入马孔多。

2.丽贝卡从遥远的马纳乌雷辛苦跋涉到来之后,出现了各种怪异行为。

3.马孔多小镇的居民染上了失眠症。

“孤独”之谜:情节密码

“马孔多” 镇上的人团不团结(热不热闹)?一直都是这样吗?

1.“马孔多变了样”→有哪些变化?

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚……释放从建村伊始就以歌声欢快报时的群鸟,代之以家家户户各备一台音乐钟。这些雕刻精美的木钟是用金刚鹦鹉从阿拉伯人那里换来的,由何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚统一校准。每隔半小时镇上便响起同一乐曲的欢快和弦,一到正午更是蔚为壮观,所有时钟分秒不差地同时奏响整曲华尔兹。

时间

猜想:马孔多之前的时间流逝状况?

时间之谜

“它是一处乐土,没人超过三十岁,也没有死去。”

传统时间的缓慢和凝固

谁打破了“传统时间”的运行?

情节还有关于时间与变化的元素吗?

传统时间:自然的、永恒的、循环的

机械时间:一次性的、不可再生的、不确定的

失去对时间的个性化的传统认知

钟表代表什么?

马克思认为,钟表是之后所有机器的原型。芒福德认为,钟表是一种精神生活的内在标准。随着钟表所代表的机械时间的到来,每个人都像被发条驱动的永不停息的钟表,时间是人的一切,人并不拥有生活,只是拥有时间。人类社会从时间过剩状态迅速进入到时间短缺的过程,现代社会基本完全处于“时间饥饿”状态,时间成为人类最严厉的法律。

时间的隐喻

“很快营造出一种井然有序的实干氛围”

现代文明的秩序和权力表征

“拒绝吉卜赛人扎营”

“只批准一种自由”

人们都因不用睡觉而兴高采烈,因为那时候马孔多有太多的事情要做,时间总不够用。他们夜以继日地工作,很快就把活儿都干完了,凌晨3点便无所事事,听着音乐钟数华尔兹的音符。

“时间饥饿”: 只拥有时间没有拥有生活

时间标准殖民化:悄无声息的控制

群鸟 代之以 音乐钟

自然时间(传统时间) 代之以 机械时间(现代时间)

每年三月前后,一家衣衫褴褛的吉普赛人都会来到村边扎下帐篷,击鼓鸣笛,在喧闹欢腾中介绍新近的发明。吉普赛人梅尔基亚德斯给何塞带来磁铁、望远镜、放大镜、星盘、炼金术。另外一批新的吉普赛人则带来了冰块。

那一刻,市镇上的人都在一阵可怖的汽笛声和急促的喷气轰响中惊愕不已。之前几个星期,他们曾看见一队工人铺设枕木和铁轨,但没有人在意,都认为是吉普赛人带着新花样归来,还是吹笛子打铃鼓那老一套,吹嘘耶路撒冷的天才们发明的鬼知道什么药水。人们从汽笛和喷气引发的骚乱中间回过神来之后,都涌上街头,看见奥雷里亚诺·特里斯特正在火车上向他们招手。他们目瞪ロ呆地望着用鲜花装扮的火车在晚点八个月后首次开到。这列无辜的黄色火车注定要为马孔多带来无数疑窦与明证,无数甜蜜与不幸,无数变化、灾难与怀念。(《百年孤独》)

补充资料:马孔多之“变”

结论:现代文明和殖民者的野蛮入侵,使得偏远闭塞又宁静的小村庄马孔多发生巨变,他们把马孔多闹了个天翻地覆。马孔多在文明洪流的巨大冲击中狂欢、逃避、堕落、崩溃,最终消失。

失眠症与遗忘症

马孔多人:忘记了事物的名字

丽贝卡:不沟通→沟通→传播失眠症

2.“失眠症”有何特点,他们是如何对待的?作者写这一情节有何象征意义?

第9段:“失眠症最可怕之处不在于让人毫无倦意不能入睡,而是会不可逆转地恶化到更严重的境地:遗忘。也就是说,患者慢慢习惯了无眠的状态,就开始淡忘童年的记忆,继之以事物的名称和概念,最后是各人的身份,以至失去自我,沦为没有过往的白痴。”

兴高采烈 隔离外乡人 视为常态 贴标签

马孔多之“变”

失眠症

“只是一旦标签文字的意义也被遗忘,这般靠词语暂时维系的现实终将一去不返。”

马孔多在外来文化的影响下,正在逐渐麻木地遗忘自己的历史和文化,遗忘自己摆脱命运控制的初衷。

应对方式变化:

失眠症的隐喻

基础性、本土性、非外来(语)

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚……用小刷子蘸上墨水给每样东西注明名称:桌子,椅子,钟,门,墙,床,平锅。他又到畜栏为动物和植物标上名称:奶牛,山羊,猪,母鸡,木薯,海芋,香蕉。

遗忘的都是一些什么东西?

民族的历史和现实正在被遗忘

语言的隐喻

大家几乎要相信她是个聋哑儿,直到印第安人用他们的语言问她要不要喝点儿水的时候,她才眼神一动仿佛认出了他们,点了点头。他们……无法忍受她在撕咬和吐口水之余古怪难解的呼号。印第安人听得目瞪口呆,说那是他们语言中最污秽的辱骂。

丽贝卡为什么起初不沟通,后来沟通,最后融洽融入?

乌尔苏拉知道后,在药物治疗之外又加上了皮带抽打。永远无从确知,究竟是大黄或毒打,还是二者一起最终发挥了效用,总之几个星期后丽贝卡显出康复的迹象。不久家人又发现她的卡斯蒂利亚语说得和印第安土语一样流利……

阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲……顽固地不肯说卡斯蒂利亚语,而只说瓜希拉土语。

所谓的“顽固”,其实是当地人的原始心态和语言表征尚没有被外来文明侵袭的保留。乌尔苏拉通过希望儿女们都说卡斯蒂利亚语来获得某种安全感,而不说这种语言的丽贝卡先是被认为是疯掉,后来直接被毒打。在这个事件中,拉丁美洲的原始语言如何被侵略并且以什么样的方式消亡,由此可见一斑。

语言的合法性

“群体的话语实践构成了一种特定的权力实践的方式,话语的实现同时也是权力的实现,因为权力与欲望始终围绕着言语的合法性展开斗争。”

(福柯)

语言的被控制意味着什么?

象征了拉丁美洲当地人,一个混合文化被欧洲天主教信仰强行成为当地的主流文化的过程,殖民者的语言及其承载的文化对殖民地进行播撒和渗透。

失眠症、失忆症情节的象征意义——勿忘历史

这个经历了许多沧桑变化的马孔多小镇,正是拉丁美洲大陆的象征。

马孔多居民患失眠症的描写,比喻拉丁美洲的人民,由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷,从而揭示出拉丁美洲百年逃不出循环往复的苦难的内在原因。

马孔多的人们为摆脱失忆症所做的一切努力象征着:作者警示人们不要忘记历史,不要忘记昔日内战的残酷与灾难,更不要忘记百姓的愚昧无知和民族的贫穷落后。只有这样,才能避免历史悲剧的重演。

如何抵制外来“文明”的入侵,如何在正确吸收外来文明成果时而不丧失自我,靠自己的力量繁荣本民族的经济,摆脱孤独走向文明,是《百年孤独》给我们的又一启示。摆脱孤独必须靠自救。要摆脱民族落后状况,只有靠自救,靠本民族主动地吸收外来的文明,而不能大开国门以外族文明的入侵来达到改良的目的。

研 究 探 讨

明确:1.布恩迪亚家族象征着整个拉丁美洲,这个家族的兴衰象征着拉丁美洲的兴衰。

2.阿拉伯人沿商道进入马孔多,意味着文明对此地的冲击。

3.失忆症象征着人们对历史的遗忘,贴在物品上的标签则象征着自欺欺人的历史教育。马孔多居民遗忘了事物,遗忘了生活,也遗忘了历史,变得麻木不仁。

小说有什么象征意义

明确:

①“百年”指拉丁美洲人民被压迫、被剥削的苦难岁月是漫长的;“孤独”“指拉丁美洲长期愚昧、落后、保守、僵化。

②作者以“百年孤独”为题,意在引起读者思考造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径

造成“孤独” 的原因:

①哥伦比亚国内外反动独裁政权。

②外国侵略者的政治压迫与经济掠夺。

③拉丁美洲精神文化上的陋绝封闭固执和美洲人孤独阴暗的心理。

思考:标题含义:

分析小说为何定名为“孤独”,造成马孔多百年孤独的原因是什么

主题归纳

本课节选的这部分写的是马孔多历史的一个抉择点——这个偏远、闭塞而宁静的小村庄,随着商道的开通,开始卷入外部世界的纷纷扰扰。作者通过描写马孔多人患上了“失眠症”造成“失忆”这一如真似幻的情节,表现了马孔多在文明洪流面前受到巨大冲击。作者意在提醒公众牢记容易被人遗忘的 拉丁美洲大陆的历史。

布恩迪亚家族所有人都试图以各自的方式突破孤独,但激烈的行动总是归于失败,最后一个个都以不同的方式陷入更深沉的孤独之中,无法摆脱“百年孤独”的循环命运。

马尔克斯在解释人物的孤独性时说:“布恩迪亚整个家族都不懂爱情,不通人道,这就是他们孤独和受挫的秘密。”

揭示人物孤独的精神状态,是为了寻找出路,摆脱孤独。马尔克斯以积极的心态思考着拉丁美洲“百年孤独”的原因和结束苦难的途径。作者说过,“孤独的反义词是团结”,香蕉公司工人罢工“是我们历史上要求解放,寻求联系,获取沟通的一种努力”。

正如作家莫言所说:“加西亚·马尔克斯是用一颗悲怆的心灵去寻找拉美迷失的、温暖的精神家园……他站在一个非常高的高度,充满同情地鸟瞰纷纷攘攘的人类世界。”

主题:揭示孤独是为了摆脱孤独

深层主题: 摆脱孤独

《百年孤独》通过马孔多的变迁和布恩蒂亚家庭的经历,揭露和批判了哥伦比亚国内外反动独裁政权的残暴和外国侵略者对拉美民族的政治压迫与经济掠夺,号召拉美人民团结起来反对专制独裁,反对帝国主义,反对愚昧、落后、野蛮,预示了拉美人民将告别愚昧、孤独,走向觉醒与文明。

魔幻现实主义

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。他们立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体,往往写得晦涩难懂,被称为魔幻现实主义。它之所以在拉美兴盛,首先是因为拉美有产生它的土壤;其次有它丰富的文学传统。魔幻是指神秘而富于变幻的内容,或者说是通过幻想才可能有的事情;现实是指客观存在的内容。从本质上讲,魔幻现实主义文学所要表现的,并不是魔幻,而是现实。“魔幻”只是手法,反映“现实”才是目的。在体裁上,以小说为主。

回顾文本,鉴赏技巧

代表人物:马尔克斯

原则:变现实为幻想而不失其真。

特点:

弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

回顾文本,鉴赏技巧

魔幻现实主义

(一)“魔幻”性带有浓厚的本土色彩——神秘色彩

文中大量神话、鬼怪传说,以及他们对生与死、梦幻与现实等问题的思考,正是印第安民族所特有的“魔幻意识”的体现,也是拉丁美洲普通百姓真实的心理活动。

“变现实为幻想而不失真”——魔幻现实主义

活动四:品味语言,体悟手法

(二)荒诞、夸张、想象的描写

丽贝卡不吃其他食物,“只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮”。

(三)象征隐喻

每个子孙都有相同的名字,象征拉美土地上周而复始的贫穷、战乱、迷茫和孤独。

失眠症导致了失忆症,象征着跨入现代社会的人们,对来路的迷失,对去路的迷茫。

人物的孤独、马孔多的孤独象征着当时哥伦比亚乃至拉丁美洲甚至人类的孤独。

骨殖“像母鸡抱窝似的咯咯作响”;

丽贝卡的父亲“身着白色亚麻衣裳,衬衫领口别着一粒金扣,给她带来一束玫瑰”;

她的母亲“用纤细的手指拣出一枝玫瑰簪在她发间”。

这些给人以视、听觉上的真实感,从而构建了“似真非真、似梦非梦”的艺术境界。

(四) 在细节刻画上很逼真,唤起读者现实经验,给人以真实感。

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

多年以后——未来

面对行刑队——(未来的)当下、现在

回想、遥远的下午——过去

(五)大量借鉴西方现代派的表现手法,并在此基础上不断创新,以增强小说的感染力。

①从未来的角度回忆过去的新颖倒叙法,强化了小说的历史纵深感。

小说开头写乌尔苏拉的姑妈与何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的叔父近亲结婚,生出了带有猪尾巴的儿子,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚遇到吉卜赛人获得羊皮手稿。

小说最后又以奥雷里亚诺·布恩迪亚破译手稿,生出长着猪尾巴的婴儿结束。

循环式的叙事手法,大大增强了小说整体的魔幻色彩。

(六)圆形循环的时间结构

活动四:品味语言,体悟手法

你认为文章中的哪些情节是真实的,哪些情节似乎是虚幻的?

虚幻:

(1)梅尔基亚德斯的部落由于逾越了人类知识的界限,已从大地上被抹去。p1

(2)奥雷里亚诺对丽贝卡到来的预言。 p3-5

(3)丽贝卡父母的骨殖会发出咯啦咯啦的响声。 P6

(4)丽贝卡失眠,“双眼像猫眼一般在黑暗中放光”。 p8

(5)失眠症可以传染,丽贝卡让整个镇子的人都染上了失眠症。 p12

(6)“他们不仅能看到自己的梦境,还能看到别人的梦境。”p12

真实:

(1)丽贝卡不吃正常食物,“只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮”。丽贝卡在现实中的原型是作者的妹妹马尔戈特。

(2)丽贝卡失眠描写,“坐在摇椅上吮着手指。”

(3)对人物的外貌刻画细致,对许多细节描写的处理都显得真实。

(4)对疫病的防控措施也显得具体而真实。

真实与奇幻水乳交融,使作品呈现出一个亦真亦幻的魔幻世界,增添了许多神秘氛围和拉丁美洲的地域色彩。

马尔克斯获得诺贝尔奖时的致辞:

面对压迫、掠夺和歧视,我们的回答是生活下去,任何洪水猛兽、瘟疫、饥饿、动乱,甚至数百年的战争,都不能削弱生命战胜死亡的优势。这种优势还在发展,还在加速:每年的出生者要比死亡者多七千四百万,新出生的人口相当于纽约每年人口增长的七倍,而他们大部分出生在并不富裕的国家里,其中当然包括拉美。相反地,那些最繁荣的国家却积蓄了足够摧毁不仅数百倍于当今存在的人类,而且可以消灭存在于这个倒霉世界上的任何生物的破坏力。

也是在像今天这样一个场合里,我的导师福克纳在这个大厅里说过:“我拒绝接受人类末日的说法。”……面对这个出人意料,从人类史看似乎是乌托邦式的现实,我们作为寓言的创造者,想念这一切是可能的;我们感到有权利相信:着手创造一种与这种乌托邦相反的现实还为时不晚,到那时,任何人无权决定他人的生活或者死亡的方式;到那时,爱情将成为千真万确的现实,幸福将成为可能;到那时,那些命中注定成为百年孤独的家族,将最终得到在地球上永远生存的第二次机会。

Cien a os de soledad

“多年以后,面对行刑队,奥里雷亚诺· 布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,许多事物还没有名字,提到的时候尚需用手指指点点。”

“文学不死”

孤独是永恒的主题,学会与孤独共处,与孤独斗争。

拓展运用

1.提取下列材料的要点给“魔幻现实主义”下定义。(不超过60个字)

魔幻现实主义文学是20世纪50年代前后在拉丁美洲兴起的一种文学流派,主要表现在小说领域。这些作品大多以神奇、魔幻的手法反映拉丁美洲各国的现实生活,把神奇和怪诞的人物和情节,以及各种超自然的现象插入反映现实的叙事和描写中,使拉丁美洲现实的政治社会变成了一种现代神话,既有离奇幻想的意境,又有现实主义的情节和场面。人鬼难分,幻觉和现实相混,从而创造出一种魔幻和现实融为体、魔幻而不失其真实的独特风格。因此,人们把这种手法称为“魔幻现实主义”。

参考答案:魔幻现实主义是一种将魔幻和现实融为一体,具有魔幻而不失其真实的独特风格的小说(艺术)创作手法。

2.仔细揣摩下面文字的内容和句式,补写出空缺的句子,使整段文字语意完整连贯、内容贴切逻辑严密,每处不超过15个字。

孤独,虽无法准确定义,① 。19世纪,作家爱伦·坡在《人群中的人》中描述了现代人孤独的处境,主人公不断追逐人群却寻找不到安慰。很多人也都有这样的经历:遇到不痛快,想找人倾诉,翻开通讯录,② 。马尔克斯创作完《百年孤独》后这样解释:孤独是一种爱的能力的缺失。在人群中,只有带着爱意、打破坚壳、努力追逐的人,③ 。

【答案】 ①却是现代人逃避不了的一种情绪(却是现代人的现实处境)

②猛然发现不知打给谁

③才能收获温暖(才能 够化解孤独)

课后作业-思考:

1.如果马孔多没有开通商道,是不是就能够解决马孔多百年孤独的问题呢

2.请同学们复习《齐桓晋文之事》中“他人有心,予忖度之”这句话,将两篇文章对照分析,思考一下拉丁美洲式的孤独有没有普遍性?

Only solitude remains as new as ever

生命中曾经有过的一切绚烂,原来究竟都需求用寂寞来归还。

—— 加西亚·马尔克斯

只有孤独恒常如新

情境导入

历史的发展总是夹带着文明之间的交流与碰撞。当一个闭塞的小村庄被卷进世界文明的浪潮,被迫前行时,又会发生些什么呢?今天,让我们跟着马尔克斯一起,走近那个如梦似幻的“马孔多”一探究竟。

百 年 孤 独

A century of solitude

加西亚·马尔克斯

了解作者

加西亚 马尔克斯(1927——2014),哥伦比亚作家、记者和社会活动家,拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,20世纪最有影响力的作家之一。1967年出版《百年孤独》。1982年获诺贝尔文学奖。马尔克斯作品的主要特色是幻想与现实的巧妙结合,以此来反映社会现实生活,审视人生和世界。 作为一个天才的、赢得广泛赞誉的小说家,被誉为“二十世纪文学标杆”,马尔克斯将现实主义与幻想结合起来,创造了一部风云变幻的哥伦比亚和整个南美大陆的神话般的历史。

马尔克斯从小受外祖母神话故事的影响,这为他后来的文学创作提供了丰富的素材。他的作品荒诞神奇,但无不植根于拉丁美洲民族的土壤上,马尔克斯在创作中又采用了阿拉伯神话故事和印第安民间传说的技巧,兼容并蓄,逐渐形成自己的风格。 他善于把现实主义的场面、情节和完全出于虚构的幻想情景有机融为一体,通过光怪陆离的魔幻世界的折射,表现活生生的社会现实。代表作《枯枝败叶》《百年孤独》《霍乱实际时机的爱情》。

了解作者

关于作品

《百年孤独》,是哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯创作的长篇小说,是其代表作,也是拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表作,被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。

作品描写了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及加勒比海沿岸小镇马孔多的百年兴衰,反映了拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。作品融入神话传说、民间故事、宗教典故等神秘因素,巧妙地糅合了现实与虚幻,展现出一个瑰丽的想象世界,成为20世纪重要的经典文学巨著之一。

作品影响

《百年孤独》风格独特,既气势恢宏又奇幻诡丽。粗犷处寥寥数笔勾勒出数十年内战的血腥冷酷;细腻处描写热恋中情欲煎熬如慕如诉;奇诡处人间鬼界过去未来变幻莫测。轻灵厚重,兼而有之,被公认为魔幻现实主义最具代表性的作品。被称为“20世纪用西班牙文写作的最杰出的长篇小说之一”。

在《百年孤独》发表之前,马尔克斯在拉丁美洲文坛之外并不广为人知。《百年孤独》刚一面世即震惊拉丁美洲文坛及整个西班牙语世界,并很快被翻译为多种语言。马尔克斯也一跃成为名噪一时的世界级作家。

《百年孤独》对中国作家的影响

30多年来,没有任何一部外国名著能超过《百年孤独》对中国作家的影响。余华、苏童、韩少功、贾平凹、扎西达娃、刘恒、马原等作家的小说中都有《百年孤独》的影子。

创作背景

从1830年至19世纪末的70年间,哥伦比亚爆发过几十次内战,使数十万人丧生。长期以来,拉丁美洲这一地区的国家和民族,经历了外来文化的洗礼、西班牙等欧洲殖民者的入侵,在争取独立的斗争中付出了血的代价。摆脱殖民统治后,这一地区的人民又生活在军事独裁者的暴虐统治中。马尔克斯在小说中描写了一个象征着他故乡阿拉卡塔卡的小镇马孔多的时代变迁,以虚构的世界隐喻现实,不仅探讨了哥伦比亚的孤独闭塞,同时指出这是拉丁美洲的民族通病。

小说前面的情节是:

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与表妹乌尔苏拉结婚后,带领一群年轻人离开家乡,长途跋涉来到一个偏远的地区,建立了小村庄马孔多。

马孔多交通闭塞,只有一群吉卜赛人偶尔来访,带来磁铁、望远镜、冰块等新鲜事物,却被村里人看作魔法。何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚与吉卜赛老人梅尔基亚德斯结为好友,埋头钻研炼金术,却一无所获。 他想寻找通往外部世界的道路也以失败告终。反而是乌尔苏拉在寻找离家出走的大儿子何塞·阿尔卡蒂奥时,无意中发现了邻近的城镇。

马孔多自此与繁华世界建立了联系,天翻地覆的变化即将到来。

梳理情节·前情回顾

序幕:

(第1-2段):介绍马孔多镇的变化及主要的人物。

开端:

(第3-6段):丽贝卡到来。

发展:

(第7段):交代丽贝卡的恶习,以及家里人帮助她改掉恶习的经过。

高潮:

(第8-12段):“失眠症”袭来,布恩迪亚家族感染,并扩散向整个村子。

结局:

(第13-14段):应对“失眠症”的措施及影响。

走进文本,梳理情节

1. 文章第一句话“马孔多变了样”,变成什么样了?

2. 节选写了哪些人物?简要概况人物特点。

本文是《百年孤独》的节选部分,你认为文中所写的“孤独”体现在哪些方面?

失眠症的可怕之处在哪儿?染上失眠症之后,人们做出了哪些努力?

失眠症、失忆症情节有何象征意义?结合创作背景探讨。

合作探究

合作交流,分析情节

思考:2.文章开头部分对马孔多的介绍有什么作用?

明确:马孔多的变化在于开通了与外界联系的商道,这使得外面的人能进来。这为后文丽贝卡的到来提供了条件。

思考1.课文开篇写“马孔多变了样”,马孔多变成了什么样 这句话在文中起什么作用

(1)马孔多的变化:

①乌尔苏拉带来的新居民,使这座昔日僻静的小村落有了手工作坊,开通了商铺,建立了与外界的联系,变成了繁华的城镇,天翻地覆的变化即将到来;

②群鸟被音乐钟取代,巴旦杏代替了金合欢;

③丽贝卡的到来使马孔多小镇上的居民患上了集体失眠症。

(2)作用:

①这句话在文中起到引起下文的作用;

②可以吸引读者的阅读兴趣。

“小说是用密码写就的现实,是对世界的一种揣度。”

——马尔克斯《番石榴飘香》

文本密码

何谓百年?为何孤独?

第一代

第二代

第三代

何塞·阿尔卡蒂奥

奥雷里亚诺

乌尔苏拉

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

人物关系

马孔多的创立者

布恩迪亚妻子

梅尔基亚德斯

吉卜赛老人

布恩迪亚朋友

阿玛兰妲

丽贝卡

布恩迪亚长子

布恩迪亚次子

小女儿

养女

阿尔卡蒂奥

阿尔卡蒂奥之子

比西塔西翁

印第安姐姐

印加王后裔

卡塔乌雷

印第安弟弟

印加王后裔

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

1.何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚:

①他是马孔多小镇的创建者。

②他极富责任心,受人尊重,很有威信。

③他向往外来的科学文明,积极进取,不懈探索。

④他具有惊人的智慧和实干精神。

补充:他的精神世界与马孔多狭隘、落后、保守的现实格格不入,他陷入孤独之中不能自拔,以至于精神失常,被家人绑在一棵大树上,几十年后才在那棵树上死去。乌尔苏拉成为家里的顶梁柱。

第1段:他在新落户的居民中赢得极大尊重;第13段:召集起各家家长,把自己……

第2段:很快便营造出一种井然有序的实干氛围;发现了能使树木经久不衰的办法……

第1段:他着迷于眼前的现实;他忙于设计街道,规划新居……

一个身材健壮、智慧过人、想象力丰富、极富号召力和超人的探索精神的男人

2.乌尔苏拉:

①勇于开拓。

②勤劳务实。

③善良宽厚。

④睿智果断。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

第1段:探得了与外界的通道,打破马孔多的闭塞。

第2段:一心扩展家业,每天两次用树枝穿着糖制小鸡小鱼出门销售。

第7段:收留并热心治疗丽贝卡的恶习且使之好转,并建立了亲密的关系。

第9段/第12段:相信印第安人对失眠症的解释,隔离丽贝卡,并熬制各种草药治疗失眠症。

一个伟大的母亲。她顽强、睿智、执着、独立,并不逊色于她的丈夫,是布恩迪亚家族的灵魂,是整个家族的支撑者。

补充:乌尔苏拉

乌尔苏拉拥有普通妇女中最为优秀的品质,她是丈夫的好妻子,儿女中的好母亲,家族中默默奉献不辞劳苦的人。她操持家务并且经营有道,亲自率领木匠泥瓦匠修建家园,把房子刷成白色,规划漂亮迷人的秋海棠长廊,即使遭受战乱也依然坚持重建家园。她教育后代果敢有方,鞭打暴戾的孙子,痛斥奥雷里亚诺上校的不仁。她收养说不清亲属关系的丽贝卡视如己出,改掉她吃土的恶习。她招待儿子的死敌在家里吃饭,只因为那人为穷人做了许多好事。她爱家族中所有的人,独自去寻找出走的大儿子而迷失回家的路,她说阿玛兰妲是最温柔的人……她一生操劳而没有任何怨言,而家族正是在她死后陷入加速的灭亡中,如果说她的丈夫以极大的魄力开创了马孔多,乌尔苏拉则以全部的心力经营了整个家族,从这一点来说她一点也不比丈夫逊色。

乌尔苏拉是一个实际的、自律的、又充满活力的人,她一共活了一百多岁,贯穿了布恩迪亚六代家族的兴衰史。在晚年,她凭着诡异的直觉料理家事,甚至没有人发现她已经失明了的事实。在临死之前,她已经萎缩得像一个胎儿一样了。

布恩迪亚家的家庭主妇,是家族的守护者。

3.丽贝卡:

①父母双亡的孤儿。

②体弱多病。

③有怪癖。

④时而外向时而孤僻。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

补充:在何塞·阿尔卡蒂奥被离奇枪杀之后,她就过着与世隔绝、孤独的生活直到去世。

第6段:由几位皮草商带着从外地跋涉而来,托付给布恩迪亚家。

第6段:外貌等都显示出她体弱多名、多年忍饥挨饿。

第7-8段:有独自吮手指、吃湿土和石灰墙皮的习惯;初到不吃不喝,不与人交流。还患有失眠症。

第7-8:/恶习治疗后融入了新家庭;会讲西班牙语,手头活计干得出色,会哼唱舞曲、自编歌词。

如何理解丽贝卡吃土的情节?

“土”就是丽贝卡孤独的代表,对吃土有所执念的丽贝卡,并不喜欢混着蚯蚓的湿土味道,但却戒不掉这种味道。丽贝卡喜欢吃土,却不喜欢与人交流,“吃土”正是她孤独的表现,她通过这种行为来抗拒孤独。当她内心感到孤独时,苦涩的土的味道是唯一能够排解她痛苦的良方。

她是像乌尔苏拉一样倔强、坚强,能够把苦难化作生存下去的勇气的人。

4.奥雷里亚诺:

稳重沉着,有些孤僻,理性、头脑清醒,善于思考,有预见能力。

第2、3、4、14段:热心于金银器工艺,从早到晚待在被遗弃的实验室里;能预见丽贝卡将要到来;想出了抵御失忆的“标签”方法。

在这三个事件中,涉及了哪些人物?请简要概括他(她)们的故事和形象特点。

活动二:了解人物,感受“孤独”

补充:他长大后爱上马孔多里正千金蕾梅黛丝,但他美丽的妻子却因阿玛兰妲的不小心,意外被毒死,于是他参加了内战,当上上校。他年老归家后,每日炼金子作小金鱼,像父亲一样过着与世隔绝、孤独的日子,一直到死。

奥雷里亚诺一生都在为虚荣心、自尊心、荣誉感而不停战斗,他忍受着权力的孤独,失去了爱的能力,最后只能在反复制作小金鱼中排遣孤独。

探究:布恩迪亚、乌尔苏拉、奥雷里亚诺、丽贝卡,每个人的孤独的表现形式和孤独的原因,每个人有每个人难以言说的孤独。

表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

奥雷里亚诺

阿玛兰妲·阿尔卡迪奥

丽贝卡

“孤独”

表现形式 孤独原因

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚

乌尔苏拉

奥雷里亚诺

阿玛兰妲·阿尔卡迪奥

丽贝卡

忙于整治市镇、钻研技术

天才的孤独、思维超越了常人的极限

忙碌、一心扩展家业

苦心支撑、不被支持和理解

从早到晚待在被遗弃的实验室里

父母各忙各的,对子女爱的疏忽

父母各忙各的,对子女爱的疏忽

拒绝学习西班牙语,只说土语

食土、吮手指、惊恐不安

父母早逝,漂泊流浪,爱的缺乏和爱无保障

1.生活方式是“孤独”的。布恩迪亚,乌尔苏拉各自忙碌;长子阿尔卡蒂奥离家出走,次子沉默寡言,丽贝卡自始至终有很多怪癖。

2.精神上是“孤独”的,在布恩迪亚家族中,夫妻,父子,母子,兄弟姐妹之间,始终没有推心置腹的切磋商讨,没有心心相印的感情沟通,彼此之间缺乏信任和了解,缺乏关怀和支持。

总结:你看到了哪些“孤独”?

3.布恩迪亚家族是“孤独”的。

心灵的封闭、固守、不交流,爱的缺失,灵魂的极度痛苦。(布恩迪亚家族里一代又一代的人都反复使用那几个相同的名字。其家庭人员也缺少沟通,如布恩迪亚,乌尔苏拉各自忙碌;长子阿尔卡蒂奥离家出走;次子奥雷里亚诺沉默寡言,全神贯注于金银艺实验;丽贝卡自始至终有很多怪癖。)

4.马孔多是“孤独的”。

它位置偏僻,难与外界沟通。这个充满魔幻色彩的村子置身于现代科技文明之外,外面偶尔透进来的一道光,最终也被卷入小镇一代代注定破败的循环之中。

5.马孔多的居民是“孤独”的。

他们有挥之不去的自闭意识,他们只因何塞·阿尔卡蒂奥没有一道归来,就排挤以梅尔基亚德斯为代表的吉卜赛人;马孔多的居民对失眠症缺乏正确的认识,更没有意识到它的危害,把紧急情况视为常态而不去寻求有效的治疗方法。

“百年”之谜:历史缩影

马孔多的三个历史阶段︰

第一阶段由布恩地亚家族的第一代阿卡迪奥带领人们开辟马孔多,此时的马贡多基本上是一个世外桃源式的自然村落,颇似19世纪前后闭塞落后的哥伦比亚;

第二阶段马孔多卷入了战争,失去了往日平静的生活,很像内战动乱时期的哥伦比亚;

第三阶段马孔多变成了一个被美国联合果品公司控制的香蕉园,象征着外国垄断资本对哥伦比亚的侵入和破坏。

马孔多有什么隐喻?为何这样描绘“百年”?

①内因:马孔多自身的愚昧、落后、封闭、固执、僵化等民族痼疾。

②外因:异域文化和土著文化的冲突所致。西方文化代替了本土文化,“马孔多”虽然还在,但是民族的精神家园没有了。

“缺乏文化的归属感,在紊乱的心理状态下,在贫困与落后的泥沼中挣扎,结果是越陷越深,这就是马孔多镇人孤独的症结所在。”

思考:

“马孔多”是“孤独的”。本该是一个世外桃源式的小镇,为什么会成为孤独的“培养皿”,使一个家族遭遇了长达百年的“孤独”?

“孤独的反义词是团结。”

——马尔克斯《番石榴飘香》

思考:什么是“孤独”

1.新商道开辟,马孔多与外界联系更多,外界的新鲜事物不断进入马孔多。

2.丽贝卡从遥远的马纳乌雷辛苦跋涉到来之后,出现了各种怪异行为。

3.马孔多小镇的居民染上了失眠症。

“孤独”之谜:情节密码

“马孔多” 镇上的人团不团结(热不热闹)?一直都是这样吗?

1.“马孔多变了样”→有哪些变化?

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚……释放从建村伊始就以歌声欢快报时的群鸟,代之以家家户户各备一台音乐钟。这些雕刻精美的木钟是用金刚鹦鹉从阿拉伯人那里换来的,由何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚统一校准。每隔半小时镇上便响起同一乐曲的欢快和弦,一到正午更是蔚为壮观,所有时钟分秒不差地同时奏响整曲华尔兹。

时间

猜想:马孔多之前的时间流逝状况?

时间之谜

“它是一处乐土,没人超过三十岁,也没有死去。”

传统时间的缓慢和凝固

谁打破了“传统时间”的运行?

情节还有关于时间与变化的元素吗?

传统时间:自然的、永恒的、循环的

机械时间:一次性的、不可再生的、不确定的

失去对时间的个性化的传统认知

钟表代表什么?

马克思认为,钟表是之后所有机器的原型。芒福德认为,钟表是一种精神生活的内在标准。随着钟表所代表的机械时间的到来,每个人都像被发条驱动的永不停息的钟表,时间是人的一切,人并不拥有生活,只是拥有时间。人类社会从时间过剩状态迅速进入到时间短缺的过程,现代社会基本完全处于“时间饥饿”状态,时间成为人类最严厉的法律。

时间的隐喻

“很快营造出一种井然有序的实干氛围”

现代文明的秩序和权力表征

“拒绝吉卜赛人扎营”

“只批准一种自由”

人们都因不用睡觉而兴高采烈,因为那时候马孔多有太多的事情要做,时间总不够用。他们夜以继日地工作,很快就把活儿都干完了,凌晨3点便无所事事,听着音乐钟数华尔兹的音符。

“时间饥饿”: 只拥有时间没有拥有生活

时间标准殖民化:悄无声息的控制

群鸟 代之以 音乐钟

自然时间(传统时间) 代之以 机械时间(现代时间)

每年三月前后,一家衣衫褴褛的吉普赛人都会来到村边扎下帐篷,击鼓鸣笛,在喧闹欢腾中介绍新近的发明。吉普赛人梅尔基亚德斯给何塞带来磁铁、望远镜、放大镜、星盘、炼金术。另外一批新的吉普赛人则带来了冰块。

那一刻,市镇上的人都在一阵可怖的汽笛声和急促的喷气轰响中惊愕不已。之前几个星期,他们曾看见一队工人铺设枕木和铁轨,但没有人在意,都认为是吉普赛人带着新花样归来,还是吹笛子打铃鼓那老一套,吹嘘耶路撒冷的天才们发明的鬼知道什么药水。人们从汽笛和喷气引发的骚乱中间回过神来之后,都涌上街头,看见奥雷里亚诺·特里斯特正在火车上向他们招手。他们目瞪ロ呆地望着用鲜花装扮的火车在晚点八个月后首次开到。这列无辜的黄色火车注定要为马孔多带来无数疑窦与明证,无数甜蜜与不幸,无数变化、灾难与怀念。(《百年孤独》)

补充资料:马孔多之“变”

结论:现代文明和殖民者的野蛮入侵,使得偏远闭塞又宁静的小村庄马孔多发生巨变,他们把马孔多闹了个天翻地覆。马孔多在文明洪流的巨大冲击中狂欢、逃避、堕落、崩溃,最终消失。

失眠症与遗忘症

马孔多人:忘记了事物的名字

丽贝卡:不沟通→沟通→传播失眠症

2.“失眠症”有何特点,他们是如何对待的?作者写这一情节有何象征意义?

第9段:“失眠症最可怕之处不在于让人毫无倦意不能入睡,而是会不可逆转地恶化到更严重的境地:遗忘。也就是说,患者慢慢习惯了无眠的状态,就开始淡忘童年的记忆,继之以事物的名称和概念,最后是各人的身份,以至失去自我,沦为没有过往的白痴。”

兴高采烈 隔离外乡人 视为常态 贴标签

马孔多之“变”

失眠症

“只是一旦标签文字的意义也被遗忘,这般靠词语暂时维系的现实终将一去不返。”

马孔多在外来文化的影响下,正在逐渐麻木地遗忘自己的历史和文化,遗忘自己摆脱命运控制的初衷。

应对方式变化:

失眠症的隐喻

基础性、本土性、非外来(语)

何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚……用小刷子蘸上墨水给每样东西注明名称:桌子,椅子,钟,门,墙,床,平锅。他又到畜栏为动物和植物标上名称:奶牛,山羊,猪,母鸡,木薯,海芋,香蕉。

遗忘的都是一些什么东西?

民族的历史和现实正在被遗忘

语言的隐喻

大家几乎要相信她是个聋哑儿,直到印第安人用他们的语言问她要不要喝点儿水的时候,她才眼神一动仿佛认出了他们,点了点头。他们……无法忍受她在撕咬和吐口水之余古怪难解的呼号。印第安人听得目瞪口呆,说那是他们语言中最污秽的辱骂。

丽贝卡为什么起初不沟通,后来沟通,最后融洽融入?

乌尔苏拉知道后,在药物治疗之外又加上了皮带抽打。永远无从确知,究竟是大黄或毒打,还是二者一起最终发挥了效用,总之几个星期后丽贝卡显出康复的迹象。不久家人又发现她的卡斯蒂利亚语说得和印第安土语一样流利……

阿尔卡蒂奥和阿玛兰妲……顽固地不肯说卡斯蒂利亚语,而只说瓜希拉土语。

所谓的“顽固”,其实是当地人的原始心态和语言表征尚没有被外来文明侵袭的保留。乌尔苏拉通过希望儿女们都说卡斯蒂利亚语来获得某种安全感,而不说这种语言的丽贝卡先是被认为是疯掉,后来直接被毒打。在这个事件中,拉丁美洲的原始语言如何被侵略并且以什么样的方式消亡,由此可见一斑。

语言的合法性

“群体的话语实践构成了一种特定的权力实践的方式,话语的实现同时也是权力的实现,因为权力与欲望始终围绕着言语的合法性展开斗争。”

(福柯)

语言的被控制意味着什么?

象征了拉丁美洲当地人,一个混合文化被欧洲天主教信仰强行成为当地的主流文化的过程,殖民者的语言及其承载的文化对殖民地进行播撒和渗透。

失眠症、失忆症情节的象征意义——勿忘历史

这个经历了许多沧桑变化的马孔多小镇,正是拉丁美洲大陆的象征。

马孔多居民患失眠症的描写,比喻拉丁美洲的人民,由于无法摆脱封闭、孤独、与世隔绝的生活,正在逐步遗忘自己的历史,遗忘自己摆脱命运控制的初衷,从而揭示出拉丁美洲百年逃不出循环往复的苦难的内在原因。

马孔多的人们为摆脱失忆症所做的一切努力象征着:作者警示人们不要忘记历史,不要忘记昔日内战的残酷与灾难,更不要忘记百姓的愚昧无知和民族的贫穷落后。只有这样,才能避免历史悲剧的重演。

如何抵制外来“文明”的入侵,如何在正确吸收外来文明成果时而不丧失自我,靠自己的力量繁荣本民族的经济,摆脱孤独走向文明,是《百年孤独》给我们的又一启示。摆脱孤独必须靠自救。要摆脱民族落后状况,只有靠自救,靠本民族主动地吸收外来的文明,而不能大开国门以外族文明的入侵来达到改良的目的。

研 究 探 讨

明确:1.布恩迪亚家族象征着整个拉丁美洲,这个家族的兴衰象征着拉丁美洲的兴衰。

2.阿拉伯人沿商道进入马孔多,意味着文明对此地的冲击。

3.失忆症象征着人们对历史的遗忘,贴在物品上的标签则象征着自欺欺人的历史教育。马孔多居民遗忘了事物,遗忘了生活,也遗忘了历史,变得麻木不仁。

小说有什么象征意义

明确:

①“百年”指拉丁美洲人民被压迫、被剥削的苦难岁月是漫长的;“孤独”“指拉丁美洲长期愚昧、落后、保守、僵化。

②作者以“百年孤独”为题,意在引起读者思考造成马孔多——实际上是拉丁美洲的缩影——百年孤独的原因,以及打破这种状态的根本途径

造成“孤独” 的原因:

①哥伦比亚国内外反动独裁政权。

②外国侵略者的政治压迫与经济掠夺。

③拉丁美洲精神文化上的陋绝封闭固执和美洲人孤独阴暗的心理。

思考:标题含义:

分析小说为何定名为“孤独”,造成马孔多百年孤独的原因是什么

主题归纳

本课节选的这部分写的是马孔多历史的一个抉择点——这个偏远、闭塞而宁静的小村庄,随着商道的开通,开始卷入外部世界的纷纷扰扰。作者通过描写马孔多人患上了“失眠症”造成“失忆”这一如真似幻的情节,表现了马孔多在文明洪流面前受到巨大冲击。作者意在提醒公众牢记容易被人遗忘的 拉丁美洲大陆的历史。

布恩迪亚家族所有人都试图以各自的方式突破孤独,但激烈的行动总是归于失败,最后一个个都以不同的方式陷入更深沉的孤独之中,无法摆脱“百年孤独”的循环命运。

马尔克斯在解释人物的孤独性时说:“布恩迪亚整个家族都不懂爱情,不通人道,这就是他们孤独和受挫的秘密。”

揭示人物孤独的精神状态,是为了寻找出路,摆脱孤独。马尔克斯以积极的心态思考着拉丁美洲“百年孤独”的原因和结束苦难的途径。作者说过,“孤独的反义词是团结”,香蕉公司工人罢工“是我们历史上要求解放,寻求联系,获取沟通的一种努力”。

正如作家莫言所说:“加西亚·马尔克斯是用一颗悲怆的心灵去寻找拉美迷失的、温暖的精神家园……他站在一个非常高的高度,充满同情地鸟瞰纷纷攘攘的人类世界。”

主题:揭示孤独是为了摆脱孤独

深层主题: 摆脱孤独

《百年孤独》通过马孔多的变迁和布恩蒂亚家庭的经历,揭露和批判了哥伦比亚国内外反动独裁政权的残暴和外国侵略者对拉美民族的政治压迫与经济掠夺,号召拉美人民团结起来反对专制独裁,反对帝国主义,反对愚昧、落后、野蛮,预示了拉美人民将告别愚昧、孤独,走向觉醒与文明。

魔幻现实主义

魔幻现实主义是拉丁美洲特有的文学流派。他们立足于拉美现实,运用荒诞派的手法,将拉美的现实生活与神魔鬼怪等幻觉的东西融为一体,往往写得晦涩难懂,被称为魔幻现实主义。它之所以在拉美兴盛,首先是因为拉美有产生它的土壤;其次有它丰富的文学传统。魔幻是指神秘而富于变幻的内容,或者说是通过幻想才可能有的事情;现实是指客观存在的内容。从本质上讲,魔幻现实主义文学所要表现的,并不是魔幻,而是现实。“魔幻”只是手法,反映“现实”才是目的。在体裁上,以小说为主。

回顾文本,鉴赏技巧

代表人物:马尔克斯

原则:变现实为幻想而不失其真。

特点:

弥漫着浓重而强烈的神奇气氛。

具有鲜明的反殖反帝反封建反独裁的进步倾向。

善于借鉴、吸收和运用外来文化,并且结合本民族的习俗加以提炼、发展和融会贯通。

回顾文本,鉴赏技巧

魔幻现实主义

(一)“魔幻”性带有浓厚的本土色彩——神秘色彩

文中大量神话、鬼怪传说,以及他们对生与死、梦幻与现实等问题的思考,正是印第安民族所特有的“魔幻意识”的体现,也是拉丁美洲普通百姓真实的心理活动。

“变现实为幻想而不失真”——魔幻现实主义

活动四:品味语言,体悟手法

(二)荒诞、夸张、想象的描写

丽贝卡不吃其他食物,“只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮”。

(三)象征隐喻

每个子孙都有相同的名字,象征拉美土地上周而复始的贫穷、战乱、迷茫和孤独。

失眠症导致了失忆症,象征着跨入现代社会的人们,对来路的迷失,对去路的迷茫。

人物的孤独、马孔多的孤独象征着当时哥伦比亚乃至拉丁美洲甚至人类的孤独。

骨殖“像母鸡抱窝似的咯咯作响”;

丽贝卡的父亲“身着白色亚麻衣裳,衬衫领口别着一粒金扣,给她带来一束玫瑰”;

她的母亲“用纤细的手指拣出一枝玫瑰簪在她发间”。

这些给人以视、听觉上的真实感,从而构建了“似真非真、似梦非梦”的艺术境界。

(四) 在细节刻画上很逼真,唤起读者现实经验,给人以真实感。

“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”

多年以后——未来

面对行刑队——(未来的)当下、现在

回想、遥远的下午——过去

(五)大量借鉴西方现代派的表现手法,并在此基础上不断创新,以增强小说的感染力。

①从未来的角度回忆过去的新颖倒叙法,强化了小说的历史纵深感。

小说开头写乌尔苏拉的姑妈与何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚的叔父近亲结婚,生出了带有猪尾巴的儿子,何塞·阿尔卡蒂奥·布恩迪亚遇到吉卜赛人获得羊皮手稿。

小说最后又以奥雷里亚诺·布恩迪亚破译手稿,生出长着猪尾巴的婴儿结束。

循环式的叙事手法,大大增强了小说整体的魔幻色彩。

(六)圆形循环的时间结构

活动四:品味语言,体悟手法

你认为文章中的哪些情节是真实的,哪些情节似乎是虚幻的?

虚幻:

(1)梅尔基亚德斯的部落由于逾越了人类知识的界限,已从大地上被抹去。p1

(2)奥雷里亚诺对丽贝卡到来的预言。 p3-5

(3)丽贝卡父母的骨殖会发出咯啦咯啦的响声。 P6

(4)丽贝卡失眠,“双眼像猫眼一般在黑暗中放光”。 p8

(5)失眠症可以传染,丽贝卡让整个镇子的人都染上了失眠症。 p12

(6)“他们不仅能看到自己的梦境,还能看到别人的梦境。”p12

真实:

(1)丽贝卡不吃正常食物,“只喜欢吃院子里的湿土和用指甲刮下的石灰墙皮”。丽贝卡在现实中的原型是作者的妹妹马尔戈特。

(2)丽贝卡失眠描写,“坐在摇椅上吮着手指。”

(3)对人物的外貌刻画细致,对许多细节描写的处理都显得真实。

(4)对疫病的防控措施也显得具体而真实。

真实与奇幻水乳交融,使作品呈现出一个亦真亦幻的魔幻世界,增添了许多神秘氛围和拉丁美洲的地域色彩。

马尔克斯获得诺贝尔奖时的致辞:

面对压迫、掠夺和歧视,我们的回答是生活下去,任何洪水猛兽、瘟疫、饥饿、动乱,甚至数百年的战争,都不能削弱生命战胜死亡的优势。这种优势还在发展,还在加速:每年的出生者要比死亡者多七千四百万,新出生的人口相当于纽约每年人口增长的七倍,而他们大部分出生在并不富裕的国家里,其中当然包括拉美。相反地,那些最繁荣的国家却积蓄了足够摧毁不仅数百倍于当今存在的人类,而且可以消灭存在于这个倒霉世界上的任何生物的破坏力。

也是在像今天这样一个场合里,我的导师福克纳在这个大厅里说过:“我拒绝接受人类末日的说法。”……面对这个出人意料,从人类史看似乎是乌托邦式的现实,我们作为寓言的创造者,想念这一切是可能的;我们感到有权利相信:着手创造一种与这种乌托邦相反的现实还为时不晚,到那时,任何人无权决定他人的生活或者死亡的方式;到那时,爱情将成为千真万确的现实,幸福将成为可能;到那时,那些命中注定成为百年孤独的家族,将最终得到在地球上永远生存的第二次机会。

Cien a os de soledad

“多年以后,面对行刑队,奥里雷亚诺· 布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。那时的马孔多是一个二十户人家的村落,泥巴和芦苇盖成的屋子沿河岸排开,湍急的河水清澈见底,河床里卵石洁白光滑宛如史前巨蛋。世界新生伊始,许多事物还没有名字,提到的时候尚需用手指指点点。”

“文学不死”

孤独是永恒的主题,学会与孤独共处,与孤独斗争。

拓展运用

1.提取下列材料的要点给“魔幻现实主义”下定义。(不超过60个字)

魔幻现实主义文学是20世纪50年代前后在拉丁美洲兴起的一种文学流派,主要表现在小说领域。这些作品大多以神奇、魔幻的手法反映拉丁美洲各国的现实生活,把神奇和怪诞的人物和情节,以及各种超自然的现象插入反映现实的叙事和描写中,使拉丁美洲现实的政治社会变成了一种现代神话,既有离奇幻想的意境,又有现实主义的情节和场面。人鬼难分,幻觉和现实相混,从而创造出一种魔幻和现实融为体、魔幻而不失其真实的独特风格。因此,人们把这种手法称为“魔幻现实主义”。

参考答案:魔幻现实主义是一种将魔幻和现实融为一体,具有魔幻而不失其真实的独特风格的小说(艺术)创作手法。

2.仔细揣摩下面文字的内容和句式,补写出空缺的句子,使整段文字语意完整连贯、内容贴切逻辑严密,每处不超过15个字。

孤独,虽无法准确定义,① 。19世纪,作家爱伦·坡在《人群中的人》中描述了现代人孤独的处境,主人公不断追逐人群却寻找不到安慰。很多人也都有这样的经历:遇到不痛快,想找人倾诉,翻开通讯录,② 。马尔克斯创作完《百年孤独》后这样解释:孤独是一种爱的能力的缺失。在人群中,只有带着爱意、打破坚壳、努力追逐的人,③ 。

【答案】 ①却是现代人逃避不了的一种情绪(却是现代人的现实处境)

②猛然发现不知打给谁

③才能收获温暖(才能 够化解孤独)

课后作业-思考:

1.如果马孔多没有开通商道,是不是就能够解决马孔多百年孤独的问题呢

2.请同学们复习《齐桓晋文之事》中“他人有心,予忖度之”这句话,将两篇文章对照分析,思考一下拉丁美洲式的孤独有没有普遍性?