2025届高考语文二轮复习:诗歌专题之干谒诗精品课件

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文二轮复习:诗歌专题之干谒诗精品课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 181.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 15:17:55 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

诗歌专题:干谒诗

湖南见真师① 戴复古②

[注]①真师:真德秀,南宋学者,庆元进士,时任潭州知州兼湖南安抚使。师,对人的尊称。

A.从题材(内容)来看,这是一首干谒诗,同题材的诗还有孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》。

文学体裁:是指文学作品的具体样式,简称“文体”。常见的有诗歌、小说、散文、剧本、寓言、通讯等。

致身虽自文章选,经世尤高政事科。

致身:出仕。即取得官员资格的意思。

自:从,凭借。经世:治理社会。

经世致用:经世,治理社会;致用,尽其所用。关注社会现实,面对社会矛盾,并用所学解决社会问题,以求达到国治民安的实效。

B.首联高度称赞真师,直言他不仅凭借文章优异出仕,而且政治才能也非常卓越。

以若所为即?伊吕,使其不遇亦丘轲。

若、其:人称代词,“你”。即:就是。

伊尹:商朝的开国元勋,杰出的政治家。

吕尚:周朝的开国元勋杰出的军事家。

使:假使 遇:才能为君主赏识,得到重用。

C.颔联议论,认为真师若得志可以胜过(×)伊尹、吕尚,不得志亦可以比孔子、孟轲。

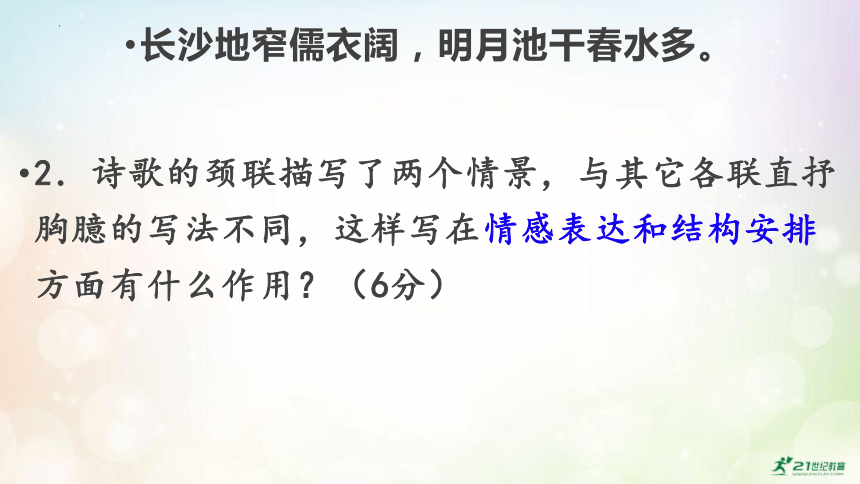

长沙地窄儒衣阔,明月池干春水多。

2.诗歌的颈联描写了两个情景,与其它各联直抒胸臆的写法不同,这样写在情感表达和结构安排方面有什么作用?(6分)

在情感表达上:①“地窄”“衣阔”形成对比,长沙土地不够广大,但真师的才华就像儒士的衣袖一样宽大,暗含对真师仅担任地方官的惋惜之意;

②明月池本已干涸,今逢春而水满,是将真师比作甘霖,表达对真师治理能力的高度评价和赞美。

在结构安排上:承上启下。

①承接上文对真师治理能力和高尚品格的赞美,②引出下文写上天对潭州的偏心,让这样一位济世之才仅在此担任地方官。

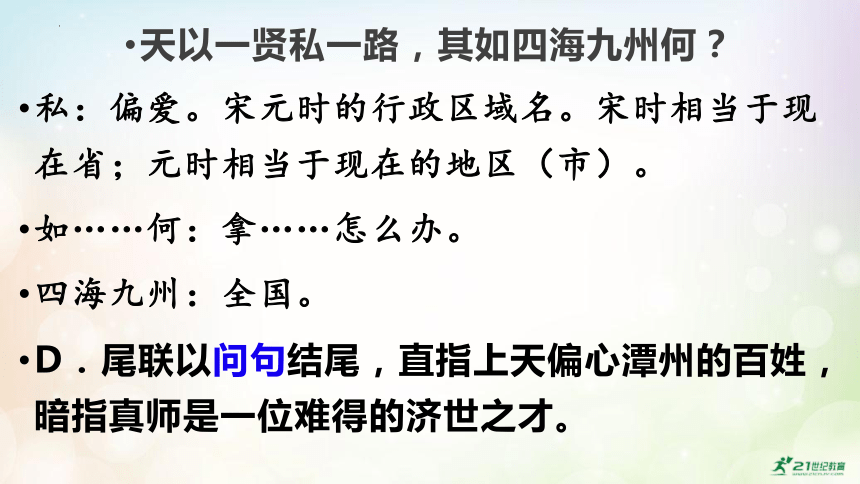

天以一贤私一路,其如四海九州何?

私:偏爱。宋元时的行政区域名。宋时相当于现在省;元时相当于现在的地区(市)。

如……何:拿……怎么办。

四海九州:全国。

D.尾联以问句结尾,直指上天偏心潭州的百姓,暗指真师是一位难得的济世之才。

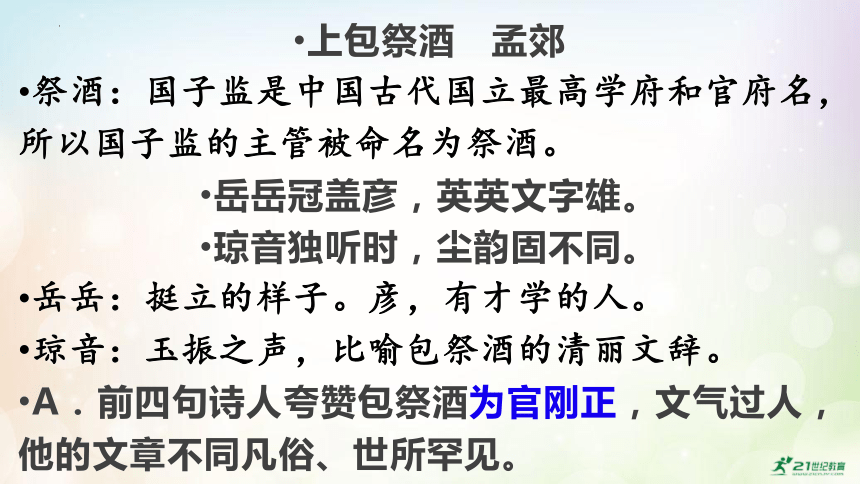

上包祭酒 孟郊

祭酒:国子监是中国古代国立最高学府和官府名,所以国子监的主管被命名为祭酒。

岳岳冠盖彦,英英文字雄。

琼音独听时,尘韵固不同。

岳岳:挺立的样子。彦,有才学的人。

琼音:玉振之声,比喻包祭酒的清丽文辞。

A.前四句诗人夸赞包祭酒为官刚正,文气过人,他的文章不同凡俗、世所罕见。

春云生纸上,秋涛起胸中。

这两句承接上句的“尘韵固不同”,由包祭酒的文章论至其情怀。“春云”“秋涛”皆为美景,而侧重点不同,前者萧散,有闲淡之趣,后者壮阔,有慷慨之志。

时吟五君咏,再举七子风。

五君咏:南朝宋诗人颜延之曾作《五君咏》,称颂竹林七贤中的嵇康、向秀、刘伶、阮籍、阮咸五人,王戎、山涛因贵显不在其中。

七子:建安七子,东汉末年汉献帝建安年间孔融、王粲等七名文士。一般认为他们代表了那个时期刚健有力的文学风格,即“建安风骨”。

B.第五到八句中诗人表现自己(×)才华出众的同时,还赞美了包祭酒崇高的人格追求。

何幸松桂侣,见知勤苦功。

何幸:用反问的语气表示很幸运。

写包祭酒以松桂为伴侣,形容其坚贞、高雅、脱俗。 “见知”的主语为“松桂侣”, “见”代指作者自己,第二句包祭酒了解到作者的勤苦——两人或许已经见面甚至有诗文书信往还。

C.第九、十两句诗人既表达了内心的仰慕之情,也借此表现自己勤奋努力的品行。

愿将黄鹤翅,一借飞云空。

黄鹤:是善飞的健鸟,比喻高才贤士,此处指包祭酒。

D.整首诗将多种抒情手法(直抒胸臆、典故、对比)巧妙地结合在一起,使作者干谒之情表达得真诚而恳切。

4.同为干谒诗,本诗最后两句与孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”在表达渴望被举荐的情感时有什么异同?(6分)

相同点:都运用了比喻修辞。①本诗中“黄鹤翅”比喻包祭酒,“飞云空”比喻步入仕途。

②孟诗中“垂钓者”比喻当朝执政的人,指张九龄。“羡鱼情”比喻从政的心愿。两首诗都表达了希望得到赏识和举荐,进入仕途的心愿。

不同点:①本诗表达渴望被举荐的情感更直接而强烈。最后两句写希望能借助黄鹤的翅膀飞上九天,翱翔万里,作者希望借助包祭酒的提携而中科举、得仕途。

②孟诗表达此情委婉而含蓄。最后两句写我这个闲居的隐士不能够为您效力,备感无奈,我只能空向您表达一番羡慕之情罢了。

献池州牧 杜荀鹤

池阳今日似渔阳,大变凶年作小康。

池州:地名,唐元和年间,改池州为池阳郡。

牧:古代州的长官。凶年:荒年。

小康:儒家理想中的所谓政教清明、人民富裕安乐的社会局面,指禹、汤、文、武、成王、周公之治。低于“大同”理想。后多指境内安宁,社会经济情况较好。

江路静来通客货,郡城安后绝戎装。

绝:尽。

戎装:军装,此处借以代指军人、军队。

颔联写战火之后,郡城安定,江路平静,军人绝迹,客货辐辏(车的辐条集凑于车轴心。指人或物聚集在一起),一派繁荣祥和。

B.“江路静”与“郡城安”,写出凶年之后、戎装断绝的安定美好生活。

分开野色收新麦,惊断莺声摘嫩桑。

嫩柔:形容词名化,嫩柔的桑叶。

颈联写由于麦子和草木颜色不同,似乎被分隔开来。人们都忙着采摘嫩柔的桑叶,黄莺的歌唱也因为受到惊吓而中断。平实的文字包含着诗人内心的满足和高兴,以及对池州牧的称赞和歌颂。

C.颈联“惊断莺声”景物描写具有衬托作用,表现劳动人民的勤于劳作。

纵有逋民归未得,远闻仁政旋还乡。

逋bū民:逃亡在外的人。

旋:不久,即刻。

A.本诗献给地方官,意图在于展示才华抱负(×),与以求引荐的干谒诗情感相同。

D.本诗将丰富的内涵压缩于七律短幅中,语言清新通俗、平易近人。

6.诗人追求仁政,“仁政”在诗中有哪些体现?请结合内容简要分析。(6分)

①反对战争。直接抒发对“小康”的祈愿,叙述水陆交通安全,郡城不见军人,表达对社会安定、人民安乐的政治诉求。

②重视生产。描写商贾往来不绝,百货畅行无阻,新麦得以收割,嫩桑得以采摘,绘出一幅百业兴盛、百姓勤劳的画卷。

③以民为本。想象背井离乡的流民,闻说家乡变化,不久远道还乡,安居乐业,暗含诗人对幸福生活、美好未来的憧憬。

④为官仁爱。这首诗献给当地官员,既是对他们工作的钦敬和赞美,也是对他们想民生疾苦、同百姓忧乐的期待和劝勉。

东溪别业寄吉州段郎中① 方干

别业:别墅。【注】奖掖:奖励提拔。

前山含远翠,罗列在窗中。

A.山岭苍翠夺目,映入窗中,这美丽的景象反衬出了诗人伤感悲戚(×)的心情。

B.“在窗中”照应题目中的“东溪别业”,表明了作者写诗和观景的地点。

尽日人不到,一尊谁与同。

尽日:整日。尊:通“樽”,酒杯。

颔联希望能有人一同饮酒谈天说地。

凉随莲叶雨,暑避柳条风。

C.随着敲打莲叶的雨的到来、舞动柳条的风的吹拂,暑气消退,凉意盎然。

岂分长岑寂,明时有至公。

分:料想。岑cén寂:寂静,寂寞。

至公:最公正的人。

D.尾联上句暗示作者在科举上久不得志,下句“至公”是对段郎中的赞颂。

8.前人评此诗“欲人提携之意,颔联即已寓之。”请结合诗句谈谈你对这句话的理解。(6分)

①尾联说,怎能料到自己会长期寂寞,但相信政治清明的时候是有特别公正的人的。意思是段成式就是一个至公之人。作者以这样的赞美,请求段成式伸出援手来帮助自己。

②这种请人提携之意,其实在颔联中已隐隐透出,颔联是说自己很是孤独,其言外之意就是希望段成式能够成为一同喝酒的人。这就为尾联表达请求之意做了铺垫。

赠徐安宜(节选) 李白

A.从题材来看,这首诗属于干谒诗,同题材的诗有孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》。

白田见楚老,歌咏徐安宜。

歌咏:以诗歌颂扬。

清风动百里,惠化闻京师。

清风:清惠的风化。惠化:被人称道的教化。

B.第二联中动词遣用颇具艺术性,“动”“闻”两词均属词类活用,巧妙地赞扬徐安宜。

浮人若云归,耕种满郊岐。

浮人:在外流浪的人。

C.第三联中诗人把自己说成游子,正享受着徐安宜的恩德,可见诗人有知恩之心。

游子滞安邑,怀恩未忍辞。

滞:停留。

游荡在外的我,暂居在安邑,蒙受着你的关怀与恩爱,真不忍心跟你辞别。

翳君树桃李,岁晚托深期。

翳:遮掩。

托您的荫蔽,希望你向朝廷推荐推荐。

D.本诗体现了“圣贤发愤之所为作”(×)的创作特点,也反映出诗歌用于社交的实用性功能。

10.本诗运用多种手法来“歌咏”徐安宜,请选三种作简要赏析。(6分)

①运用侧面描写,通过楚老、浮人、游子等人物,侧面“歌咏”徐安宜;

②通过夸张的手法,歌咏徐安宜教化之风,遍及百里;

③采用比喻的手法,将桃李比作受关心的人,夸奖徐安宜培养和关心他人。

好风凭借力,送我上青云

——古代干谒诗举隅

1.最低调的干谒诗:孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,空有羡鱼情。(后四句)

孟浩然写这首诗,目的是想得到张九龄的引荐、赏识和录用。只是自尊心使然,铺叙委婉,极力泯灭干谒之痕。

2.最甜蜜的干谒诗:唐朱庆馀《近试上张水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

诗以新妇自比,以新郎比张籍,以公婆比主考官,借以征求张籍的意见。全诗选材新颖,视角独特,以“入时无”三字为灵魂,将自己能否踏上仕途与新妇紧张不安的心绪作比,令人玩味。

3.最牛气的干谒诗:李白《上李邕(渝州刺史)》

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

宣父:唐太宗诏尊孔子为宣父。《论语》:“子曰:“后生可畏。焉知来者之不如今也?”

孔圣人还说后生可畏,大丈夫可不能轻视年轻人啊!表现了李白勇于追求而且自信、自负、不畏流俗的精神。

4.最狂妄的干谒诗:杜甫《奉赠韦左丞丈》

丈:丈人,对长者的尊称。

赋料扬雄敌,诗看子建亲。

李邕求识面,王翰愿卜邻。

辞赋估计可以比美西汉辞赋家扬雄,诗歌看来与才高八斗的曹植接近。

北海郡太守李邕要求见面,写《凉州词》的诗人王翰愿意结邻。

5.最悲催的干谒诗:孟浩然《岁暮归南山》

北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

《新唐书》:维私邀入内署,俄而玄宗至,浩然匿床下,维以实对,帝喜曰:“朕闻其人而未见也,何惧而匿?” 帝问其诗,浩然再拜,自诵所为,至“不才明主弃”之句,帝曰:“卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我?”因放还。

诗歌专题:干谒诗

湖南见真师① 戴复古②

[注]①真师:真德秀,南宋学者,庆元进士,时任潭州知州兼湖南安抚使。师,对人的尊称。

A.从题材(内容)来看,这是一首干谒诗,同题材的诗还有孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》。

文学体裁:是指文学作品的具体样式,简称“文体”。常见的有诗歌、小说、散文、剧本、寓言、通讯等。

致身虽自文章选,经世尤高政事科。

致身:出仕。即取得官员资格的意思。

自:从,凭借。经世:治理社会。

经世致用:经世,治理社会;致用,尽其所用。关注社会现实,面对社会矛盾,并用所学解决社会问题,以求达到国治民安的实效。

B.首联高度称赞真师,直言他不仅凭借文章优异出仕,而且政治才能也非常卓越。

以若所为即?伊吕,使其不遇亦丘轲。

若、其:人称代词,“你”。即:就是。

伊尹:商朝的开国元勋,杰出的政治家。

吕尚:周朝的开国元勋杰出的军事家。

使:假使 遇:才能为君主赏识,得到重用。

C.颔联议论,认为真师若得志可以胜过(×)伊尹、吕尚,不得志亦可以比孔子、孟轲。

长沙地窄儒衣阔,明月池干春水多。

2.诗歌的颈联描写了两个情景,与其它各联直抒胸臆的写法不同,这样写在情感表达和结构安排方面有什么作用?(6分)

在情感表达上:①“地窄”“衣阔”形成对比,长沙土地不够广大,但真师的才华就像儒士的衣袖一样宽大,暗含对真师仅担任地方官的惋惜之意;

②明月池本已干涸,今逢春而水满,是将真师比作甘霖,表达对真师治理能力的高度评价和赞美。

在结构安排上:承上启下。

①承接上文对真师治理能力和高尚品格的赞美,②引出下文写上天对潭州的偏心,让这样一位济世之才仅在此担任地方官。

天以一贤私一路,其如四海九州何?

私:偏爱。宋元时的行政区域名。宋时相当于现在省;元时相当于现在的地区(市)。

如……何:拿……怎么办。

四海九州:全国。

D.尾联以问句结尾,直指上天偏心潭州的百姓,暗指真师是一位难得的济世之才。

上包祭酒 孟郊

祭酒:国子监是中国古代国立最高学府和官府名,所以国子监的主管被命名为祭酒。

岳岳冠盖彦,英英文字雄。

琼音独听时,尘韵固不同。

岳岳:挺立的样子。彦,有才学的人。

琼音:玉振之声,比喻包祭酒的清丽文辞。

A.前四句诗人夸赞包祭酒为官刚正,文气过人,他的文章不同凡俗、世所罕见。

春云生纸上,秋涛起胸中。

这两句承接上句的“尘韵固不同”,由包祭酒的文章论至其情怀。“春云”“秋涛”皆为美景,而侧重点不同,前者萧散,有闲淡之趣,后者壮阔,有慷慨之志。

时吟五君咏,再举七子风。

五君咏:南朝宋诗人颜延之曾作《五君咏》,称颂竹林七贤中的嵇康、向秀、刘伶、阮籍、阮咸五人,王戎、山涛因贵显不在其中。

七子:建安七子,东汉末年汉献帝建安年间孔融、王粲等七名文士。一般认为他们代表了那个时期刚健有力的文学风格,即“建安风骨”。

B.第五到八句中诗人表现自己(×)才华出众的同时,还赞美了包祭酒崇高的人格追求。

何幸松桂侣,见知勤苦功。

何幸:用反问的语气表示很幸运。

写包祭酒以松桂为伴侣,形容其坚贞、高雅、脱俗。 “见知”的主语为“松桂侣”, “见”代指作者自己,第二句包祭酒了解到作者的勤苦——两人或许已经见面甚至有诗文书信往还。

C.第九、十两句诗人既表达了内心的仰慕之情,也借此表现自己勤奋努力的品行。

愿将黄鹤翅,一借飞云空。

黄鹤:是善飞的健鸟,比喻高才贤士,此处指包祭酒。

D.整首诗将多种抒情手法(直抒胸臆、典故、对比)巧妙地结合在一起,使作者干谒之情表达得真诚而恳切。

4.同为干谒诗,本诗最后两句与孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》中“坐观垂钓者,徒有羡鱼情”在表达渴望被举荐的情感时有什么异同?(6分)

相同点:都运用了比喻修辞。①本诗中“黄鹤翅”比喻包祭酒,“飞云空”比喻步入仕途。

②孟诗中“垂钓者”比喻当朝执政的人,指张九龄。“羡鱼情”比喻从政的心愿。两首诗都表达了希望得到赏识和举荐,进入仕途的心愿。

不同点:①本诗表达渴望被举荐的情感更直接而强烈。最后两句写希望能借助黄鹤的翅膀飞上九天,翱翔万里,作者希望借助包祭酒的提携而中科举、得仕途。

②孟诗表达此情委婉而含蓄。最后两句写我这个闲居的隐士不能够为您效力,备感无奈,我只能空向您表达一番羡慕之情罢了。

献池州牧 杜荀鹤

池阳今日似渔阳,大变凶年作小康。

池州:地名,唐元和年间,改池州为池阳郡。

牧:古代州的长官。凶年:荒年。

小康:儒家理想中的所谓政教清明、人民富裕安乐的社会局面,指禹、汤、文、武、成王、周公之治。低于“大同”理想。后多指境内安宁,社会经济情况较好。

江路静来通客货,郡城安后绝戎装。

绝:尽。

戎装:军装,此处借以代指军人、军队。

颔联写战火之后,郡城安定,江路平静,军人绝迹,客货辐辏(车的辐条集凑于车轴心。指人或物聚集在一起),一派繁荣祥和。

B.“江路静”与“郡城安”,写出凶年之后、戎装断绝的安定美好生活。

分开野色收新麦,惊断莺声摘嫩桑。

嫩柔:形容词名化,嫩柔的桑叶。

颈联写由于麦子和草木颜色不同,似乎被分隔开来。人们都忙着采摘嫩柔的桑叶,黄莺的歌唱也因为受到惊吓而中断。平实的文字包含着诗人内心的满足和高兴,以及对池州牧的称赞和歌颂。

C.颈联“惊断莺声”景物描写具有衬托作用,表现劳动人民的勤于劳作。

纵有逋民归未得,远闻仁政旋还乡。

逋bū民:逃亡在外的人。

旋:不久,即刻。

A.本诗献给地方官,意图在于展示才华抱负(×),与以求引荐的干谒诗情感相同。

D.本诗将丰富的内涵压缩于七律短幅中,语言清新通俗、平易近人。

6.诗人追求仁政,“仁政”在诗中有哪些体现?请结合内容简要分析。(6分)

①反对战争。直接抒发对“小康”的祈愿,叙述水陆交通安全,郡城不见军人,表达对社会安定、人民安乐的政治诉求。

②重视生产。描写商贾往来不绝,百货畅行无阻,新麦得以收割,嫩桑得以采摘,绘出一幅百业兴盛、百姓勤劳的画卷。

③以民为本。想象背井离乡的流民,闻说家乡变化,不久远道还乡,安居乐业,暗含诗人对幸福生活、美好未来的憧憬。

④为官仁爱。这首诗献给当地官员,既是对他们工作的钦敬和赞美,也是对他们想民生疾苦、同百姓忧乐的期待和劝勉。

东溪别业寄吉州段郎中① 方干

别业:别墅。【注】奖掖:奖励提拔。

前山含远翠,罗列在窗中。

A.山岭苍翠夺目,映入窗中,这美丽的景象反衬出了诗人伤感悲戚(×)的心情。

B.“在窗中”照应题目中的“东溪别业”,表明了作者写诗和观景的地点。

尽日人不到,一尊谁与同。

尽日:整日。尊:通“樽”,酒杯。

颔联希望能有人一同饮酒谈天说地。

凉随莲叶雨,暑避柳条风。

C.随着敲打莲叶的雨的到来、舞动柳条的风的吹拂,暑气消退,凉意盎然。

岂分长岑寂,明时有至公。

分:料想。岑cén寂:寂静,寂寞。

至公:最公正的人。

D.尾联上句暗示作者在科举上久不得志,下句“至公”是对段郎中的赞颂。

8.前人评此诗“欲人提携之意,颔联即已寓之。”请结合诗句谈谈你对这句话的理解。(6分)

①尾联说,怎能料到自己会长期寂寞,但相信政治清明的时候是有特别公正的人的。意思是段成式就是一个至公之人。作者以这样的赞美,请求段成式伸出援手来帮助自己。

②这种请人提携之意,其实在颔联中已隐隐透出,颔联是说自己很是孤独,其言外之意就是希望段成式能够成为一同喝酒的人。这就为尾联表达请求之意做了铺垫。

赠徐安宜(节选) 李白

A.从题材来看,这首诗属于干谒诗,同题材的诗有孟浩然的《望洞庭湖赠张丞相》。

白田见楚老,歌咏徐安宜。

歌咏:以诗歌颂扬。

清风动百里,惠化闻京师。

清风:清惠的风化。惠化:被人称道的教化。

B.第二联中动词遣用颇具艺术性,“动”“闻”两词均属词类活用,巧妙地赞扬徐安宜。

浮人若云归,耕种满郊岐。

浮人:在外流浪的人。

C.第三联中诗人把自己说成游子,正享受着徐安宜的恩德,可见诗人有知恩之心。

游子滞安邑,怀恩未忍辞。

滞:停留。

游荡在外的我,暂居在安邑,蒙受着你的关怀与恩爱,真不忍心跟你辞别。

翳君树桃李,岁晚托深期。

翳:遮掩。

托您的荫蔽,希望你向朝廷推荐推荐。

D.本诗体现了“圣贤发愤之所为作”(×)的创作特点,也反映出诗歌用于社交的实用性功能。

10.本诗运用多种手法来“歌咏”徐安宜,请选三种作简要赏析。(6分)

①运用侧面描写,通过楚老、浮人、游子等人物,侧面“歌咏”徐安宜;

②通过夸张的手法,歌咏徐安宜教化之风,遍及百里;

③采用比喻的手法,将桃李比作受关心的人,夸奖徐安宜培养和关心他人。

好风凭借力,送我上青云

——古代干谒诗举隅

1.最低调的干谒诗:孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,空有羡鱼情。(后四句)

孟浩然写这首诗,目的是想得到张九龄的引荐、赏识和录用。只是自尊心使然,铺叙委婉,极力泯灭干谒之痕。

2.最甜蜜的干谒诗:唐朱庆馀《近试上张水部》

洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。

妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无?

诗以新妇自比,以新郎比张籍,以公婆比主考官,借以征求张籍的意见。全诗选材新颖,视角独特,以“入时无”三字为灵魂,将自己能否踏上仕途与新妇紧张不安的心绪作比,令人玩味。

3.最牛气的干谒诗:李白《上李邕(渝州刺史)》

世人见我恒殊调,闻余大言皆冷笑。

宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少。

宣父:唐太宗诏尊孔子为宣父。《论语》:“子曰:“后生可畏。焉知来者之不如今也?”

孔圣人还说后生可畏,大丈夫可不能轻视年轻人啊!表现了李白勇于追求而且自信、自负、不畏流俗的精神。

4.最狂妄的干谒诗:杜甫《奉赠韦左丞丈》

丈:丈人,对长者的尊称。

赋料扬雄敌,诗看子建亲。

李邕求识面,王翰愿卜邻。

辞赋估计可以比美西汉辞赋家扬雄,诗歌看来与才高八斗的曹植接近。

北海郡太守李邕要求见面,写《凉州词》的诗人王翰愿意结邻。

5.最悲催的干谒诗:孟浩然《岁暮归南山》

北阙休上书,南山归敝庐。

不才明主弃,多病故人疏。

《新唐书》:维私邀入内署,俄而玄宗至,浩然匿床下,维以实对,帝喜曰:“朕闻其人而未见也,何惧而匿?” 帝问其诗,浩然再拜,自诵所为,至“不才明主弃”之句,帝曰:“卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我?”因放还。