统编版高中语文选择性必修上册5.1《大学之道》课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册5.1《大学之道》课件 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 106.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

高中语文 选择性必修上册 第二单元

课堂导入

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

孙中山先生称《大学》为:中国政治哲学,最有系统之学,无论国外任何政治哲学家都未见到,都未说出,为中国独有之宝贝。

学习目标

解读文本的核心思想“三纲 ”“八目”的内容。

探究“诚意,正心”的内涵并从中获得启示。

积累“明、静、安、虑、得、格物、壹是”等词语含义。

了解与《大学》相关的文学常识。

作品介绍

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》四十九篇中的第四十二篇。

在宋代之前,《大学》篇章长期附属于《礼记》之中。朱熹将《大学》独立出来,并为《大学》和《中庸》撰写了章句,同时为《论语》和《孟子》做了注释,将这四部著作汇编成册,形成了《四书章句集注》。由此,《大学》与《中庸》、《论语》、《孟子》并称为“四书”,且《大学》被尊为“四书”之首。

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,又称 ______________,和________、________并称“三礼”。

《小戴礼记》

《仪礼》

《周礼》

《礼记》

作品介绍

《礼记》是古代一部重要的典章制度选集,共46篇,其主要内容:

一是介绍先秦的礼制条文,

二是阐述了周礼的意义。

《礼记》是研究先秦社会的重要资料,是儒家思想的资料汇编,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养、社会和谐建设起着重要的影响。

作品介绍

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文经学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁国人。

了解编者

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

解读题目

“大学之道”

意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

道:本指道路,在这里指在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的基本的礼节和文化课。

十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

解读题目

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

观看《朗读者》薛其坤老师朗读视频

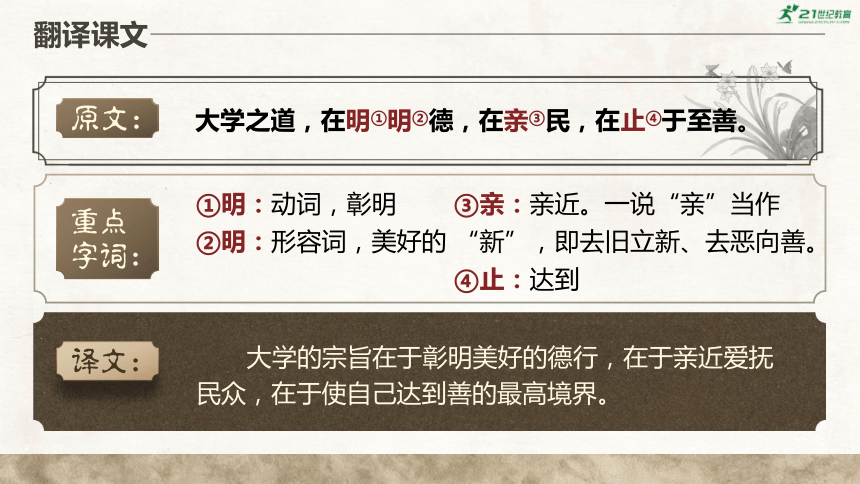

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

翻译课文

①明:动词,彰明

②明:形容词,美好的

③亲:亲近。一说“亲”当作“新”,即去旧立新、去恶向善。

④止:达到

大学之道,在明①明②德,在亲③民,在止④于至善。

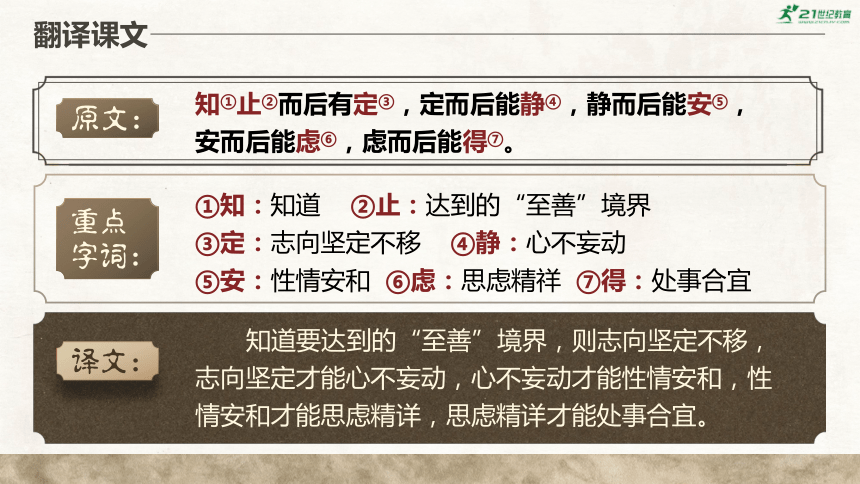

知①止②而后有定③,定而后能静④,静而后能安⑤,安而后能虑⑥,虑而后能得⑦。

①知:知道 ②止:达到的“至善”境界

③定:志向坚定不移 ④静:心不妄动

⑤安:性情安和 ⑥虑:思虑精祥 ⑦得:处事合宜

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

翻译课文

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

近:动词,接近

万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

翻译课文

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐①其家。欲齐其家者,先修②其身。

①齐:使……整齐有序 ②修:修养

古代那些要想在天下彰明美好的德行的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。

翻译课文

欲修其身者,先正①其心。欲正其心者,先诚②其意。欲诚其意者,先致③其知。

①正:使……端正

②诚:使……真诚 ③致:获得

要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。

翻译课文

致知在格物①。物格而后知至②,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

①格物:推究事物的原理。

②知至:对外物之理认识充分

获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

翻译课文

自天子以至于庶人①,壹是②皆以修身为本③。

①庶人:平民百姓

②壹是:一概,一律

③本:根本

上自国家元首下至平民百姓,一律都要把修养品性作为根本。

翻译课文

“三纲八目”

①“纲”的本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。

②“目”是网眼,比喻事物的从属部分。

③二者的关系是纲比目大,目从属于纲。

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

①所谓“明明德”,意指不断地彰明人内在的光明的德行,培养高尚的道德。这是求知和修身。

②所谓“亲民”,是指做到求知和修身的方法。怎样才能达到“明明德”,就要做到亲民,推己及人。

③所谓“止于至善” 是指“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限完善的过程。

回答问题

“明明德”侧重于“内圣”

“亲民”侧重于“外王”

“止于至善”是最终追求

回答问题

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。由于这个说法和儒家理念相符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

回答问题

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整的社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

先后

本末

终始

回答问题

2.从第一段看,如何能做到三纲?

明明德

亲民

止于至善

三纲:

目标

步骤

止

定

静

安

虑

得

近道

回答问题

3.勾画有关“八目”的语句,解读内容。

回答问题

3.勾画有关“八目”的语句,解读内容。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

推究事物的原理

获得更多知识

意念诚实不欺

去除私心杂念

具有良好修养

处理好家族间关系

治理好国家

彰显美好品德

方法(步骤)

根本、关键

目的

回答问题

4.“八目”之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

修己以安人

既有其积极的一面,也有消极的一面。

回答问题

5.你如何看待本文提到的“大学之道”

①积极的影响:

《大学》一书着重于提升学习者的道德品质,并提倡对社会的关怀与积极参与,这对塑造良好的社会风尚和推动社会进步具有正面影响。《大学》中提出的“修身、齐家、治国、平天下”的理念,几乎成为知识分子的共同追求。这一理念倡导积极投身社会,重视个人修养,关注民众疾苦,致力于改善人民生活,保障社会安宁,支持国家统一,对社会的发展和稳定起到了关键作用。

②消极的影响:

《大学》将人们的思想局限在儒家思想的框架内,导致古代文人士大夫出现思想僵化的弊端。在古代中国,若有人不遵循“修身、齐家、治国、平天下”的道路,轻则被指责为无才,重则被视为违背经典,遭到众人的指责和攻击,使得文人士大夫不敢轻易偏离这一路径。此外,“达则兼济天下”的理念最终目的是服务于最高统治者,因此不可避免地带有强烈的政治色彩。

回答问题

5.你如何看待本文提到的“大学之道”

《大学之道》通过“三纲”明确了为人修身的根本宗旨,并以“修身”为核心,进一步指出修身的步骤和目的,即“八目”。通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

本文总结

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:

______________,____________,___________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:____________________,_________________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:_________________,__________________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,__________________。

情景默写

大学之道

在明明德

在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

致知在格物

物格而后知至

身修而后家齐

家齐而后国治

国治而后天下平

“所谓诚其意者,毋(wú)自欺也,如恶(wù)恶(è)臭(xiù),如好(hào)好(hǎo)色,此之谓自谦(qiè)。故君子必慎其独也。小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌(yǎn)然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣!此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。” 曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心广体胖(pán),故君子必诚其意。

【诚意】

1.如何做到诚意?

③慎独。独自一人时也谨慎不苟。严格且自觉地控制自己的欲望,不靠别人监督。“慎独”是一种修为境界。要达到这种境界就需要树立远大的理想,不断地提高自己的修养。

①保持内心的诚实不欺。所谓诚其意者,毋(wú)自欺也。

②内心所想与外在表现一致。“诚于中,形于外” ,内心的真实,总是会在外表上表现出来的。

【诚意】

谓修养之道,在于端正自己的心灵。若心中充满愤怒,便无法达到内心的平和;若心生恐惧,也无法保持心灵的稳定;若过于喜好或沉溺于快乐,同样无法达到内心的正直;若忧虑重重,亦无法达到内心的平静。心灵若不在正道上,便会视而不见,听而不闻,食不知味。这就是所说的修养在于正心。

【正心】

2.如何做到正心?

【正心】

②若内心充满愤怒,则难以保持心灵的正直;若心生恐惧,亦难以达到内心的平和;若对某物过分偏爱,心灵亦无法保持端正;若忧虑重重,内心亦难以端正。欲使内心正直,需摒弃私欲杂念,消除得失之患,不被情绪所左右,从而维持心态的端正。

①正,即端正调整至合适的角度。

3.说说“诚意”和“正心”带给你的启示?

①独处时,应保持心灵的警觉,避免效仿文中所述的“小人”,在无人时做出不端行为,并在他人面前隐藏过错。我们应当努力使内心的真实情感与外在行为相吻合,唯有如此,方能提升个人的品德修养。

②面对生活中多种情绪,不因喜爱而偏好,不因愤怒而憎恨,保持自己内心的端正,这样才能达到修身的目的。

——《礼记》

1、贤者狎而敬之,畏而爱之。爱而知其恶,憎而知其善。

2、博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。

3、凡官民材,必先论之,论辨然后使之,任事然后爵之,位定然后禄之。

4、知为人子,然后可以为人父;知为人臣,然后可以为人君;知事人,然后能使人。

查阅工具书,理解以下句子的含义并逐字翻译。

布置作业

高中语文 选择性必修上册 第二单元

课堂导入

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

孙中山先生称《大学》为:中国政治哲学,最有系统之学,无论国外任何政治哲学家都未见到,都未说出,为中国独有之宝贝。

学习目标

解读文本的核心思想“三纲 ”“八目”的内容。

探究“诚意,正心”的内涵并从中获得启示。

积累“明、静、安、虑、得、格物、壹是”等词语含义。

了解与《大学》相关的文学常识。

作品介绍

《大学之道》出自《礼记》,是《礼记》四十九篇中的第四十二篇。

在宋代之前,《大学》篇章长期附属于《礼记》之中。朱熹将《大学》独立出来,并为《大学》和《中庸》撰写了章句,同时为《论语》和《孟子》做了注释,将这四部著作汇编成册,形成了《四书章句集注》。由此,《大学》与《中庸》、《论语》、《孟子》并称为“四书”,且《大学》被尊为“四书”之首。

据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣(西汉时期学者、礼学家)所编,又称 ______________,和________、________并称“三礼”。

《小戴礼记》

《仪礼》

《周礼》

《礼记》

作品介绍

《礼记》是古代一部重要的典章制度选集,共46篇,其主要内容:

一是介绍先秦的礼制条文,

二是阐述了周礼的意义。

《礼记》是研究先秦社会的重要资料,是儒家思想的资料汇编,对儒家文化传承、当代文化教育和德行教养、社会和谐建设起着重要的影响。

作品介绍

戴圣,西汉官员、学者,西汉今文经学“小戴学”的开创者。生卒年不详,字次君,世称小戴,西汉梁国人。

了解编者

戴圣一生以学习儒家经典为主,与叔父戴德俱学《礼》于后苍,二人合称为“大小戴”。

宣帝时立为博士,参与石渠阁论议,任九江太守,编成《小戴礼记》即今本《礼记》。

解读题目

“大学之道”

意思是大学的宗旨,大学的最终目的。

道:本指道路,在这里指在学习政治、哲学时所掌握的规律和原则。

古代儿童八岁上小学,主要学习“洒扫、应对、进退、礼乐射御书数”之类的基本的礼节和文化课。

十五岁后可进入大学,开始学习伦理、政治、哲学等“穷理正心,修己治人”的学问。

解读题目

“大学”,在古代的含义有两种:“博学”之态;与“小学”相对的“大人之学”。

观看《朗读者》薛其坤老师朗读视频

大学的宗旨在于彰明美好的德行,在于亲近爱抚民众,在于使自己达到善的最高境界。

翻译课文

①明:动词,彰明

②明:形容词,美好的

③亲:亲近。一说“亲”当作“新”,即去旧立新、去恶向善。

④止:达到

大学之道,在明①明②德,在亲③民,在止④于至善。

知①止②而后有定③,定而后能静④,静而后能安⑤,安而后能虑⑥,虑而后能得⑦。

①知:知道 ②止:达到的“至善”境界

③定:志向坚定不移 ④静:心不妄动

⑤安:性情安和 ⑥虑:思虑精祥 ⑦得:处事合宜

知道要达到的“至善”境界,则志向坚定不移,志向坚定才能心不妄动,心不妄动才能性情安和,性情安和才能思虑精详,思虑精详才能处事合宜。

翻译课文

物有本末,事有终始,知所先后,则近道矣。

近:动词,接近

万物都有本有末,凡事都有始有终,知道事物的先后次序,那就接近大学的宗旨了。

翻译课文

古之欲明明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐①其家。欲齐其家者,先修②其身。

①齐:使……整齐有序 ②修:修养

古代那些要想在天下彰明美好的德行的人,先要治理好自己的国家。要想治理好自己的国家,先使家族中的各种关系整齐有序。要想使家族中的各种关系整齐有序,先要修养自身的品性。

翻译课文

欲修其身者,先正①其心。欲正其心者,先诚②其意。欲诚其意者,先致③其知。

①正:使……端正

②诚:使……真诚 ③致:获得

要想修养自身的品性,先要端正自己的心思。要想端正自己的心思,先要使自己的意念真诚。要想使自己的意念真诚,先要获得知识。

翻译课文

致知在格物①。物格而后知至②,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

①格物:推究事物的原理。

②知至:对外物之理认识充分

获得知识的办法在于探究事物的原理。推究事物的原理之后就能对外物之理认识充分,充分认识了外物之后意念才能真诚,意念真诚后心思才能端正,心思端正后才能修养品性,品性修养后才能管理好家庭和家族,管理好家庭和家族后才能治理好国家,治理好国家后天下才能太平。

翻译课文

自天子以至于庶人①,壹是②皆以修身为本③。

①庶人:平民百姓

②壹是:一概,一律

③本:根本

上自国家元首下至平民百姓,一律都要把修养品性作为根本。

翻译课文

“三纲八目”

①“纲”的本意是提网的总绳,比喻事物的主干部分。

②“目”是网眼,比喻事物的从属部分。

③二者的关系是纲比目大,目从属于纲。

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

①所谓“明明德”,意指不断地彰明人内在的光明的德行,培养高尚的道德。这是求知和修身。

②所谓“亲民”,是指做到求知和修身的方法。怎样才能达到“明明德”,就要做到亲民,推己及人。

③所谓“止于至善” 是指“终身行之”,不达到最理想的境界不停止,这是一个无限完善的过程。

回答问题

“明明德”侧重于“内圣”

“亲民”侧重于“外王”

“止于至善”是最终追求

回答问题

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

“内圣外王”最早出自《庄子 · 天下》。由于这个说法和儒家理念相符合,于是就被儒家借用,并逐渐形成了儒家哲学的主题——内圣外王之道。“内圣”就是修身养德,要求人要做一个有德行的人;“外王”就是齐家、治国、平天下。“内圣外王”的统一是儒家学者们追求的最高境界。

回答问题

1.勾画有关“三纲” 的语句,解读内容。

这三个纲领构成一个由低级到高级、由个体到群体的完整的社会体系,它表达了儒家一贯倡导的以教化为手段、以德政为目的的施政主张。

先后

本末

终始

回答问题

2.从第一段看,如何能做到三纲?

明明德

亲民

止于至善

三纲:

目标

步骤

止

定

静

安

虑

得

近道

回答问题

3.勾画有关“八目”的语句,解读内容。

回答问题

3.勾画有关“八目”的语句,解读内容。

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

推究事物的原理

获得更多知识

意念诚实不欺

去除私心杂念

具有良好修养

处理好家族间关系

治理好国家

彰显美好品德

方法(步骤)

根本、关键

目的

回答问题

4.“八目”之间是什么关系?

格物

致知

诚意

正心

修身

齐家

治国

平天下

修己以安人

既有其积极的一面,也有消极的一面。

回答问题

5.你如何看待本文提到的“大学之道”

①积极的影响:

《大学》一书着重于提升学习者的道德品质,并提倡对社会的关怀与积极参与,这对塑造良好的社会风尚和推动社会进步具有正面影响。《大学》中提出的“修身、齐家、治国、平天下”的理念,几乎成为知识分子的共同追求。这一理念倡导积极投身社会,重视个人修养,关注民众疾苦,致力于改善人民生活,保障社会安宁,支持国家统一,对社会的发展和稳定起到了关键作用。

②消极的影响:

《大学》将人们的思想局限在儒家思想的框架内,导致古代文人士大夫出现思想僵化的弊端。在古代中国,若有人不遵循“修身、齐家、治国、平天下”的道路,轻则被指责为无才,重则被视为违背经典,遭到众人的指责和攻击,使得文人士大夫不敢轻易偏离这一路径。此外,“达则兼济天下”的理念最终目的是服务于最高统治者,因此不可避免地带有强烈的政治色彩。

回答问题

5.你如何看待本文提到的“大学之道”

《大学之道》通过“三纲”明确了为人修身的根本宗旨,并以“修身”为核心,进一步指出修身的步骤和目的,即“八目”。通过学习,我们可以得知,在长期占据中国封建统治思想主导地位的儒家文化中,修身、齐家、治国、平天下乃文人志士之所向往,个人、家族、民族、国家、天下联系密切。

本文总结

(1)《大学之道》中,阐明为人处世的根本原则的句子是:

______________,____________,___________,_______________。

(2)《大学之道》中,提出普天之下,不论身份高低,都应将加强个人品性修养作为根本的句子是:____________________,_________________。

(3)《大学之道》中点明获得知识的途径的句子是:_________________,__________________。

(4)《大学之道》中,写儒家以修、齐、治、平层层推进,由己及人,达到天下太平的句子是:________________,________________,__________________。

情景默写

大学之道

在明明德

在亲民

在止于至善

自天子以至于庶人

壹是皆以修身为本

致知在格物

物格而后知至

身修而后家齐

家齐而后国治

国治而后天下平

“所谓诚其意者,毋(wú)自欺也,如恶(wù)恶(è)臭(xiù),如好(hào)好(hǎo)色,此之谓自谦(qiè)。故君子必慎其独也。小人闲居为不善,无所不至,见君子而后厌(yǎn)然,掩其不善,而著其善。人之视己,如见其肺肝然,则何益矣!此谓诚于中,形于外,故君子必慎其独也。” 曾子曰:“十目所视,十手所指,其严乎!”富润屋,德润身,心广体胖(pán),故君子必诚其意。

【诚意】

1.如何做到诚意?

③慎独。独自一人时也谨慎不苟。严格且自觉地控制自己的欲望,不靠别人监督。“慎独”是一种修为境界。要达到这种境界就需要树立远大的理想,不断地提高自己的修养。

①保持内心的诚实不欺。所谓诚其意者,毋(wú)自欺也。

②内心所想与外在表现一致。“诚于中,形于外” ,内心的真实,总是会在外表上表现出来的。

【诚意】

谓修养之道,在于端正自己的心灵。若心中充满愤怒,便无法达到内心的平和;若心生恐惧,也无法保持心灵的稳定;若过于喜好或沉溺于快乐,同样无法达到内心的正直;若忧虑重重,亦无法达到内心的平静。心灵若不在正道上,便会视而不见,听而不闻,食不知味。这就是所说的修养在于正心。

【正心】

2.如何做到正心?

【正心】

②若内心充满愤怒,则难以保持心灵的正直;若心生恐惧,亦难以达到内心的平和;若对某物过分偏爱,心灵亦无法保持端正;若忧虑重重,内心亦难以端正。欲使内心正直,需摒弃私欲杂念,消除得失之患,不被情绪所左右,从而维持心态的端正。

①正,即端正调整至合适的角度。

3.说说“诚意”和“正心”带给你的启示?

①独处时,应保持心灵的警觉,避免效仿文中所述的“小人”,在无人时做出不端行为,并在他人面前隐藏过错。我们应当努力使内心的真实情感与外在行为相吻合,唯有如此,方能提升个人的品德修养。

②面对生活中多种情绪,不因喜爱而偏好,不因愤怒而憎恨,保持自己内心的端正,这样才能达到修身的目的。

——《礼记》

1、贤者狎而敬之,畏而爱之。爱而知其恶,憎而知其善。

2、博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。

3、凡官民材,必先论之,论辨然后使之,任事然后爵之,位定然后禄之。

4、知为人子,然后可以为人父;知为人臣,然后可以为人君;知事人,然后能使人。

查阅工具书,理解以下句子的含义并逐字翻译。

布置作业