第1课 《古诗三首》 课内和课外类文阅读 专项练 2024--2025学年小学语文统编版三年级下册

文档属性

| 名称 | 第1课 《古诗三首》 课内和课外类文阅读 专项练 2024--2025学年小学语文统编版三年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 51.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 14:41:14 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

《古诗三首》 课内和课外类文阅读 专项练

2024--2025学年小学语文统编版三年级下册

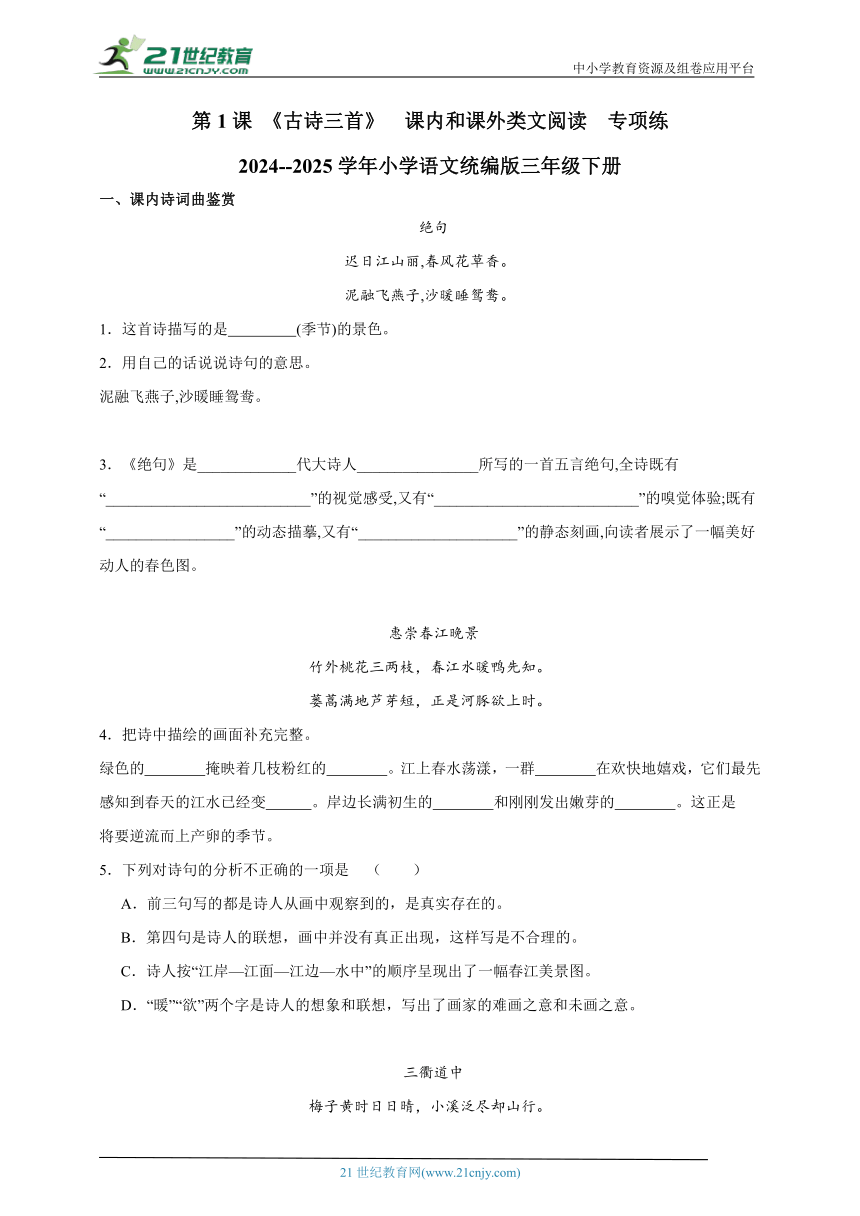

一、课内诗词曲鉴赏

绝句

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

1.这首诗描写的是 (季节)的景色。

2.用自己的话说说诗句的意思。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

3.《绝句》是_____________代大诗人________________所写的一首五言绝句,全诗既有“___________________________”的视觉感受,又有“___________________________”的嗅觉体验;既有“_________________”的动态描摹,又有“_____________________”的静态刻画,向读者展示了一幅美好动人的春色图。

惠崇春江晚景

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

4.把诗中描绘的画面补充完整。

绿色的 掩映着几枝粉红的 。江上春水荡漾,一群 在欢快地嬉戏,它们最先感知到春天的江水已经变 。岸边长满初生的 和刚刚发出嫩芽的 。这正是 将要逆流而上产卵的季节。

5.下列对诗句的分析不正确的一项是 ( )

A.前三句写的都是诗人从画中观察到的,是真实存在的。

B.第四句是诗人的联想,画中并没有真正出现,这样写是不合理的。

C.诗人按“江岸—江面—江边—水中”的顺序呈现出了一幅春江美景图。

D.“暖”“欲”两个字是诗人的想象和联想,写出了画家的难画之意和未画之意。

三衢道中

梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。

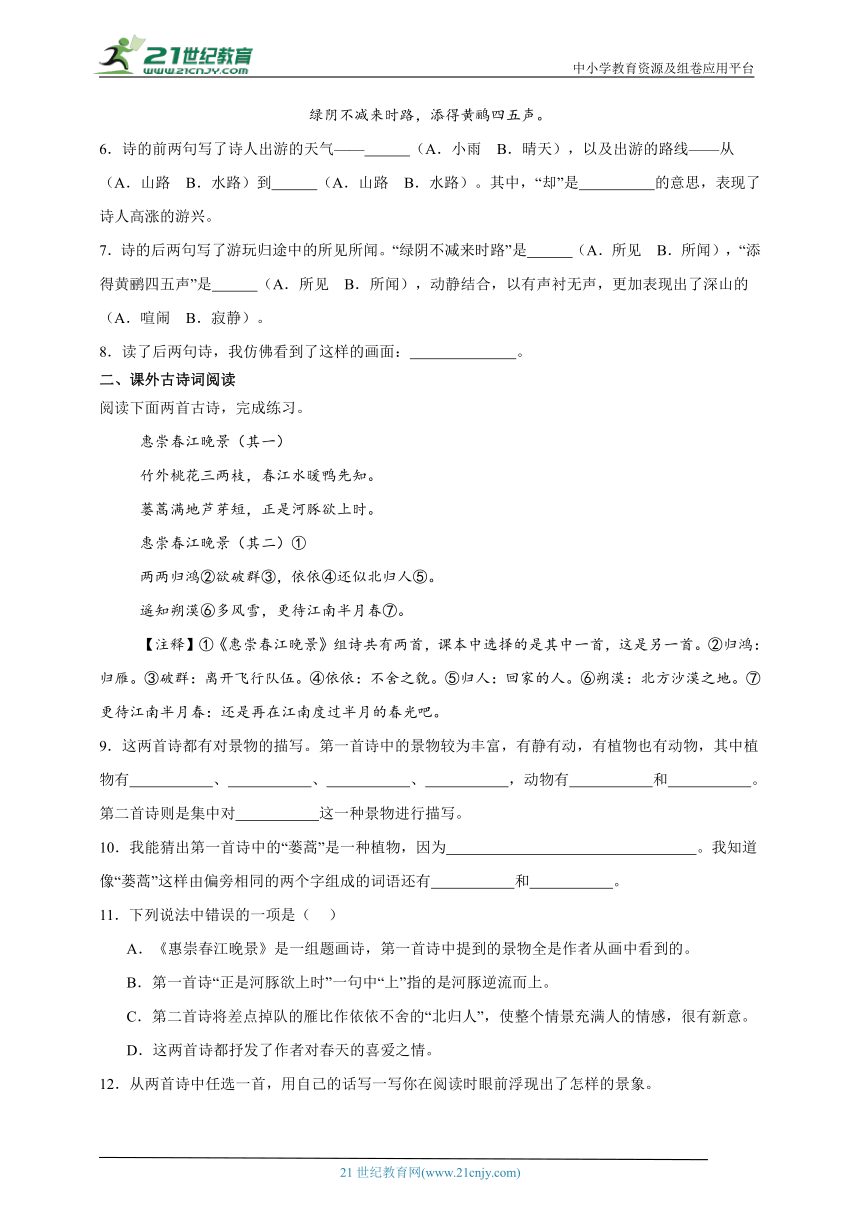

绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。

6.诗的前两句写了诗人出游的天气—— (A.小雨 B.晴天),以及出游的路线——从 (A.山路 B.水路)到 (A.山路 B.水路)。其中,“却”是 的意思,表现了诗人高涨的游兴。

7.诗的后两句写了游玩归途中的所见所闻。“绿阴不减来时路”是 (A.所见 B.所闻),“添得黄鹂四五声”是 (A.所见 B.所闻),动静结合,以有声衬无声,更加表现出了深山的 (A.喧闹 B.寂静)。

8.读了后两句诗,我仿佛看到了这样的画面: 。

二、课外古诗词阅读

阅读下面两首古诗,完成练习。

惠崇春江晚景(其一)

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

惠崇春江晚景(其二)①

两两归鸿②欲破群③,依依④还似北归人⑤。

遥知朔漠⑥多风雪,更待江南半月春⑦。

【注释】①《惠崇春江晚景》组诗共有两首,课本中选择的是其中一首,这是另一首。②归鸿:归雁。③破群:离开飞行队伍。④依依:不舍之貌。⑤归人:回家的人。⑥朔漠:北方沙漠之地。⑦更待江南半月春:还是再在江南度过半月的春光吧。

9.这两首诗都有对景物的描写。第一首诗中的景物较为丰富,有静有动,有植物也有动物,其中植物有 、 、 、 ,动物有 和 。第二首诗则是集中对 这一种景物进行描写。

10.我能猜出第一首诗中的“蒌蒿”是一种植物,因为 。我知道像“蒌蒿”这样由偏旁相同的两个字组成的词语还有 和 。

11.下列说法中错误的一项是( )

A.《惠崇春江晚景》是一组题画诗,第一首诗中提到的景物全是作者从画中看到的。

B.第一首诗“正是河豚欲上时”一句中“上”指的是河豚逆流而上。

C.第二首诗将差点掉队的雁比作依依不舍的“北归人”,使整个情景充满人的情感,很有新意。

D.这两首诗都抒发了作者对春天的喜爱之情。

12.从两首诗中任选一首,用自己的话写一写你在阅读时眼前浮现出了怎样的景象。

题 画

袁枚

村落晚晴天,桃花映水鲜。

牧童何处去,牛背一鸥眠。

13.根据上下文可推测出“桃花映水鲜”的意思是: ,由此可知这是 (时间) (正在下雨 雨后放晴)时的景象。

14.“牛背一鸥眠”这句诗给你什么样的感受?

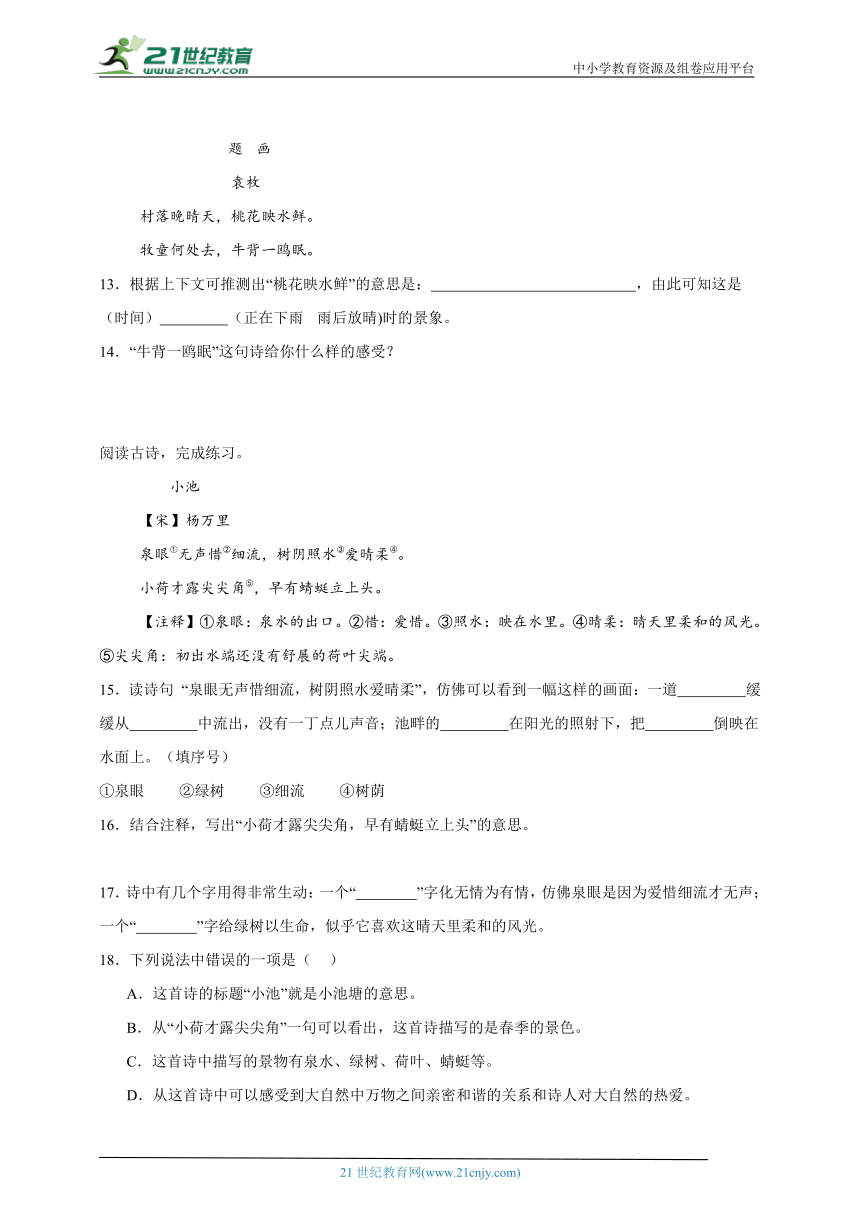

阅读古诗,完成练习。

小池

【宋】杨万里

泉眼①无声惜②细流,树阴照水③爱晴柔④。

小荷才露尖尖角⑤,早有蜻蜓立上头。

【注释】①泉眼:泉水的出口。②惜:爱惜。③照水:映在水里。④晴柔:晴天里柔和的风光。⑤尖尖角:初出水端还没有舒展的荷叶尖端。

15.读诗句 “泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”,仿佛可以看到一幅这样的画面:一道 缓缓从 中流出,没有一丁点儿声音;池畔的 在阳光的照射下,把 倒映在水面上。(填序号)

①泉眼 ②绿树 ③细流 ④树荫

16.结合注释,写出“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的意思。

17.诗中有几个字用得非常生动:一个“ ”字化无情为有情,仿佛泉眼是因为爱惜细流才无声;一个“ ”字给绿树以生命,似乎它喜欢这晴天里柔和的风光。

18.下列说法中错误的一项是( )

A.这首诗的标题“小池”就是小池塘的意思。

B.从“小荷才露尖尖角”一句可以看出,这首诗描写的是春季的景色。

C.这首诗中描写的景物有泉水、绿树、荷叶、蜻蜓等。

D.从这首诗中可以感受到大自然中万物之间亲密和谐的关系和诗人对大自然的热爱。

参考答案

1.春季 2.湿软的泥土引来只只飞燕,温暖的沙滩上睡着对对鸳鸯。 3.唐 杜甫 江山丽 花草香 飞燕子 睡鸳鸯

1.本题考查古诗内容理解。

结合诗句句子“迟日江山丽,春风花草香。”,抓住关键词“春”可知这首诗描写的是春季的景色;

2.本题考查诗句解释。

泥融:这里指泥土滋润、湿润。鸳鸯:一种水鸟,雄鸟与雌鸟常双双出没。诗句意思为:燕子衔着湿泥忙筑巢,暖和的沙子上睡着成双成对的鸳鸯

3.本题考查古诗内容理解。

《绝句二首》是唐代诗人杜甫的作品,诗人从大处着墨,描绘出在初春灿烂阳光的照耀下,浣花溪一带明净绚丽的春景,用笔简洁而色彩浓艳。“迟日”即春日,这里用以突出初春的阳光,以统摄全篇。同时用一“丽”字点染“江山”,表现了春日阳光普照,四野青绿,溪水映日的秀丽景色。这虽是粗笔勾画,笔底却是春光骀荡。给人留下“江山丽”的视觉感受;抓住诗句中关键词“花草香”可知从嗅觉的角度描绘了闻到的气味;第三句诗人“泥融飞燕子”选择初春最常见,也是最具有特征性的动态景物来勾画。春暖花开,泥融土湿,秋去春归的燕子,正繁忙地飞来飞去,衔泥筑巢。这生动的描写,使画面更加充满勃勃生机,春意盎然,还有一种动态美。杜甫对燕子的观察十分细致,“泥融”紧扣首句,因春回大地,阳光普照才“泥融”;紫燕新归,衔泥做巢而不停地飞翔,显出一番春意闹的情状。第四句“沙暖睡鸳鸯”是勾勒静态景物。春日冲融,日丽沙暖,鸳鸯也要享受这春天的温暖,在溪边的沙洲上静睡不动。

4. 竹林 桃花 鸭子 暖 蒌蒿 芦节 河豚 5.B

4.本题考查内容理解。

学生可结合古诗的翻译进行填空。

译文:竹林外两三枝桃花初放,水中嬉戏的鸭子最先察觉到初春江水的回暖。河滩上长满了蒌蒿,芦苇也长出短短的新芽,而河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

5.本题考查内容理解。

“竹外桃花三两枝”,隔着疏落的翠竹望去,几枝桃花摇曳身姿。桃竹相衬,红绿掩映,春意格外惹人喜爱。这虽然只是简单一句,却透出很多信息。首先,它显示出竹林的稀疏,要是细密,就无法见到桃花了。其次,它表明季节,点出了一个“早”字。春寒刚过,还不是桃花怒放之时,但春天的无限生机和潜力,已经透露出来。

“春江水暖鸭先知”,视觉由远及近,即从江岸到江面。江上春水荡漾,好动的鸭子在江水中嬉戏游玩。“鸭先知”侧面说明春江水还略带寒意,因而别的动物都还没有敏感到春天的来临,这就与首句中的桃花“三两枝”相呼应,表明早春时节。

“蒌蒿满地芦芽短”,这两句诗仍然紧扣“早春”来进行描写,那满地蒌蒿、短短的芦芽,黄绿相间、艳丽迷人,呈现出一派春意盎然、欣欣向荣的景象。“河豚欲上”借河豚只在春江水暖时才往上游的特征,进一步突出一个“春”字,本是画面所无,也是画笔难到的,可是诗人却成功地“状难写之景如在目前”,给整个画面注入了春天的气息和生命的活力。

“正是河豚欲上时”画面虽未描写河豚的动向,但诗人却从蒌蒿丛生、芦苇吐芽推测而知“河豚欲上”,从而画出海豚在春江水发时沿江上行的形象,用想象得出的虚境补充了实境。苏轼就是通过这样的笔墨,把无声的、静止的画面,转化为有声的、活动的诗境。在苏轼眼里,这幅画已经不再是画框之内平面的、静止的纸上图景,而是以内在的深邃体会和精微的细腻观察给人以生态感。前者如画,后者逼真,两者混同,不知何者为画境,何者为真景。诗人的艺术联想拓宽了绘画所表现的视觉之外的天地,使诗情、画意得到了完美的结合。

C项:诗人先从身边写起:初春,大地复苏,竹林已被新叶染成一片嫩绿,更引人注目的是桃树上也已绽开了三两枝早开的桃花,色彩鲜明,向人们报告春的信息。接着,诗人的视线由江边转到江中,那在岸边期待了整整一个冬季的鸭群,早已按捺不住,抢着下水嬉戏了。然后,诗人由江中写到江岸,更细致地观察描写初春景象:由于得到了春江水的滋润,满地的蒌蒿长出新枝了,芦芽儿吐尖了;这一切无不显示了春天的活力,惹人怜爱。诗人进而联想到,这正是河豚肥美上市的时节,引人更广阔地遐想。全诗洋溢着一股浓厚而清新的生活气息。

6. B B A 再、又 7. A B B 8.山路上绿树成荫,不亚于来时的路,树林中不时传来几声黄鹂悦耳的鸣叫

6.本题考查诗词名句理解和字词解释。

第一句句点明此行的时间,“梅子黄时”正是江南梅雨时节(黄梅天),难得有这样“日日晴”的好天气,因此诗人的心情自然也为之一爽,游兴愈浓。诗人乘轻舟泛溪而行,溪尽而兴不尽,于是舍舟登岸,山路步行。一个“却”字,道出了他高涨的游兴。

“小溪泛尽却山行”翻译:乘小船走到小溪的尽头,再走山间小路。却:再、又。

7.本题考查诗词名句理解。

“绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。”翻译:山路上古树苍翠,与水路上的风景相比也毫不逊色,深林丛中传来几声黄鹂的欢鸣声,更增添了些幽趣。

绿阴不减来时路”是所见,添得黄鹂四五声”是所闻。以黄鹂的叫声衬托山里的寂静。

三四句紧承“山行”,写绿树荫浓,爽静宜人,更有黄鹂啼鸣,幽韵悦耳,渲染出诗人舒畅愉悦的情怀。“来时路”将此行悄然过渡到归程,“添得”二字则暗示出行归而兴致犹浓,故能注意到归途有黄鹂助兴,由此可见出此作构思之机巧、剪裁之精当。

8.本题考查诗词名句理解。

第三句写“绿阴”,游山归来的路目,绿阴那美好的景象仍然不减登山时的浓郁。第四句写黄莺声,路边绿林中又增添了几声悦耳的黄莺的鸣叫声,为三衢山道中增添了无穷的生机和意趣。

如:山路上古树苍翠、绿树成荫,与来的时候一样浓密,深林丛中传来几声黄鹂的唤鸣声。

9. 桃花 蒌蒿 竹 芦芽 鸭 河豚 大雁 10. 这两个字都是 “草字头”的字。 芙蓉 茉莉 11.B 12.早春的清晨,诗人信步江畔。迷离的晨雾尚未散尽,令人仿佛置身仙境。转过青青的竹林,一株桃树闪入眼帘,看那满树花苞,已有两三枝绽放笑脸。一阵“嘎嘎”的欢叫传入耳中,循声望去,三两只鸭子迈着蹒跚的步子,趟过水边的嫩苇丛,在江水中自在游弋。江水转暖了,河豚上市的时节也到了!

9.本题主要考查对古诗理解能力,以及对是诗句关键信息的定位、抓取能力。第一首诗要注意诗中关于植物和动物词语,通读古诗一一找出即可。第二首诗题“飞雁图”,对大雁北飞融入人的感情,侧面表现了江南春美。所以是集中对大雁进行了描写。

10.本题考查汉字字形和词义的掌握情况。偏旁是汉字的构成部件。偏旁部首一般都有明显的意义,可以帮助学生了解字义、记忆字形,平时注意总结和积累。

因为“蒌蒿”这两个字,它上面全是草字头,一般草字头都跟植物有关系。类似的词语有:花草、菊花、茶花、茉莉、芙蓉等。

11.本题主要考查对古诗文的识记、理解和运用能力,以及对于诗歌情感的把控能力。首先要对古诗有一个字面上的了解,然后还需要仔细品析诗歌中的情感,理解其中的意境。第一首诗“正是河豚欲上时”一句中“河豚”指河豚,“上”仅指逆流而上。故B错误。

12.本题考查学生掌握描绘诗歌画面的方法。熟读古诗,结合注释体会诗句的意思。①找出描写到的所有事物;②找出这些景物的修饰语;③加上修饰词,将这些景物加以描述;④运用想象和联想用顺畅的语言将这些景物连缀成画面。语言简洁,还要注意表达的有序性,答案不唯一。

13. 桃花映照在水中,显得更加鲜艳。 傍晚 雨后放晴 14.给人一种恬静、安适、悠闲的感觉。

13.本题考查对诗句的理解能力。

译文:乡村傍晚雨后初晴的天空格外明朗,桃花映照在水中,显得更加鲜艳。放牛的牧童也不知道去哪里了,只看见远处牛背上有一只鸥鸟,正睡得香甜。

晚晴:傍晚雨后初晴。何处:哪里,什么地方。

“桃花映水鲜”意思是:桃花映照在水中,显得更加鲜艳。

从“村落晚晴天”可以知道是傍晚雨后放晴的景象。

14.本题考查了学生对于诗歌意境的鉴赏。

“牛背一鸥眠”意思是:只看见远处牛背上有一只鸥鸟,正睡得香甜。

描绘的情景是牛儿在安静的吃草,一只欧在牛背上睡着了,而牧童却不知道到哪儿玩耍了。给人一种恬静、安适、悠闲的感觉。

15. ③ ① ② ④ 16.娇嫩的小荷叶刚从水面露出尖尖的角,早有一只调皮的小蜻蜓立在它的上头。 17. 惜 爱 18.B

15.本题主要考查对古诗文的理解和运用能力。“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”两句,把读者带入了一个小巧精致、柔和宜人的境界之中,一道细流缓缓从泉眼中流出,没有一点声音;池畔的绿树在斜阳的照射下,将树阴投入水中,明暗斑驳,清晰可见。

16.本题考查诗句翻译能力。解答此题,先结合课下注释翻译为现代汉语,整体感知文本,再进行翻译即可。

17.考查赏析古诗炼字的能力。炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。一个“惜”字,化无情为有情,仿佛泉眼是因为爱惜涓滴,才让它无声地缓缓流淌;一个“爱”字,给绿树以生命,似乎它是喜欢这晴柔的风光,才以水为镜,展现自己的绰约风姿。

18.本题考查学生对古诗内容的理解与掌握。作答此类题目,一定要认真阅读每个选项,正确理解其意思,然后结合题目的要求选出错误答案;从“小荷才露尖尖角”一句可以看出,这首诗描写的应是夏季初夏的景色。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

《古诗三首》 课内和课外类文阅读 专项练

2024--2025学年小学语文统编版三年级下册

一、课内诗词曲鉴赏

绝句

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

1.这首诗描写的是 (季节)的景色。

2.用自己的话说说诗句的意思。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

3.《绝句》是_____________代大诗人________________所写的一首五言绝句,全诗既有“___________________________”的视觉感受,又有“___________________________”的嗅觉体验;既有“_________________”的动态描摹,又有“_____________________”的静态刻画,向读者展示了一幅美好动人的春色图。

惠崇春江晚景

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

4.把诗中描绘的画面补充完整。

绿色的 掩映着几枝粉红的 。江上春水荡漾,一群 在欢快地嬉戏,它们最先感知到春天的江水已经变 。岸边长满初生的 和刚刚发出嫩芽的 。这正是 将要逆流而上产卵的季节。

5.下列对诗句的分析不正确的一项是 ( )

A.前三句写的都是诗人从画中观察到的,是真实存在的。

B.第四句是诗人的联想,画中并没有真正出现,这样写是不合理的。

C.诗人按“江岸—江面—江边—水中”的顺序呈现出了一幅春江美景图。

D.“暖”“欲”两个字是诗人的想象和联想,写出了画家的难画之意和未画之意。

三衢道中

梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。

绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。

6.诗的前两句写了诗人出游的天气—— (A.小雨 B.晴天),以及出游的路线——从 (A.山路 B.水路)到 (A.山路 B.水路)。其中,“却”是 的意思,表现了诗人高涨的游兴。

7.诗的后两句写了游玩归途中的所见所闻。“绿阴不减来时路”是 (A.所见 B.所闻),“添得黄鹂四五声”是 (A.所见 B.所闻),动静结合,以有声衬无声,更加表现出了深山的 (A.喧闹 B.寂静)。

8.读了后两句诗,我仿佛看到了这样的画面: 。

二、课外古诗词阅读

阅读下面两首古诗,完成练习。

惠崇春江晚景(其一)

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

惠崇春江晚景(其二)①

两两归鸿②欲破群③,依依④还似北归人⑤。

遥知朔漠⑥多风雪,更待江南半月春⑦。

【注释】①《惠崇春江晚景》组诗共有两首,课本中选择的是其中一首,这是另一首。②归鸿:归雁。③破群:离开飞行队伍。④依依:不舍之貌。⑤归人:回家的人。⑥朔漠:北方沙漠之地。⑦更待江南半月春:还是再在江南度过半月的春光吧。

9.这两首诗都有对景物的描写。第一首诗中的景物较为丰富,有静有动,有植物也有动物,其中植物有 、 、 、 ,动物有 和 。第二首诗则是集中对 这一种景物进行描写。

10.我能猜出第一首诗中的“蒌蒿”是一种植物,因为 。我知道像“蒌蒿”这样由偏旁相同的两个字组成的词语还有 和 。

11.下列说法中错误的一项是( )

A.《惠崇春江晚景》是一组题画诗,第一首诗中提到的景物全是作者从画中看到的。

B.第一首诗“正是河豚欲上时”一句中“上”指的是河豚逆流而上。

C.第二首诗将差点掉队的雁比作依依不舍的“北归人”,使整个情景充满人的情感,很有新意。

D.这两首诗都抒发了作者对春天的喜爱之情。

12.从两首诗中任选一首,用自己的话写一写你在阅读时眼前浮现出了怎样的景象。

题 画

袁枚

村落晚晴天,桃花映水鲜。

牧童何处去,牛背一鸥眠。

13.根据上下文可推测出“桃花映水鲜”的意思是: ,由此可知这是 (时间) (正在下雨 雨后放晴)时的景象。

14.“牛背一鸥眠”这句诗给你什么样的感受?

阅读古诗,完成练习。

小池

【宋】杨万里

泉眼①无声惜②细流,树阴照水③爱晴柔④。

小荷才露尖尖角⑤,早有蜻蜓立上头。

【注释】①泉眼:泉水的出口。②惜:爱惜。③照水:映在水里。④晴柔:晴天里柔和的风光。⑤尖尖角:初出水端还没有舒展的荷叶尖端。

15.读诗句 “泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”,仿佛可以看到一幅这样的画面:一道 缓缓从 中流出,没有一丁点儿声音;池畔的 在阳光的照射下,把 倒映在水面上。(填序号)

①泉眼 ②绿树 ③细流 ④树荫

16.结合注释,写出“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的意思。

17.诗中有几个字用得非常生动:一个“ ”字化无情为有情,仿佛泉眼是因为爱惜细流才无声;一个“ ”字给绿树以生命,似乎它喜欢这晴天里柔和的风光。

18.下列说法中错误的一项是( )

A.这首诗的标题“小池”就是小池塘的意思。

B.从“小荷才露尖尖角”一句可以看出,这首诗描写的是春季的景色。

C.这首诗中描写的景物有泉水、绿树、荷叶、蜻蜓等。

D.从这首诗中可以感受到大自然中万物之间亲密和谐的关系和诗人对大自然的热爱。

参考答案

1.春季 2.湿软的泥土引来只只飞燕,温暖的沙滩上睡着对对鸳鸯。 3.唐 杜甫 江山丽 花草香 飞燕子 睡鸳鸯

1.本题考查古诗内容理解。

结合诗句句子“迟日江山丽,春风花草香。”,抓住关键词“春”可知这首诗描写的是春季的景色;

2.本题考查诗句解释。

泥融:这里指泥土滋润、湿润。鸳鸯:一种水鸟,雄鸟与雌鸟常双双出没。诗句意思为:燕子衔着湿泥忙筑巢,暖和的沙子上睡着成双成对的鸳鸯

3.本题考查古诗内容理解。

《绝句二首》是唐代诗人杜甫的作品,诗人从大处着墨,描绘出在初春灿烂阳光的照耀下,浣花溪一带明净绚丽的春景,用笔简洁而色彩浓艳。“迟日”即春日,这里用以突出初春的阳光,以统摄全篇。同时用一“丽”字点染“江山”,表现了春日阳光普照,四野青绿,溪水映日的秀丽景色。这虽是粗笔勾画,笔底却是春光骀荡。给人留下“江山丽”的视觉感受;抓住诗句中关键词“花草香”可知从嗅觉的角度描绘了闻到的气味;第三句诗人“泥融飞燕子”选择初春最常见,也是最具有特征性的动态景物来勾画。春暖花开,泥融土湿,秋去春归的燕子,正繁忙地飞来飞去,衔泥筑巢。这生动的描写,使画面更加充满勃勃生机,春意盎然,还有一种动态美。杜甫对燕子的观察十分细致,“泥融”紧扣首句,因春回大地,阳光普照才“泥融”;紫燕新归,衔泥做巢而不停地飞翔,显出一番春意闹的情状。第四句“沙暖睡鸳鸯”是勾勒静态景物。春日冲融,日丽沙暖,鸳鸯也要享受这春天的温暖,在溪边的沙洲上静睡不动。

4. 竹林 桃花 鸭子 暖 蒌蒿 芦节 河豚 5.B

4.本题考查内容理解。

学生可结合古诗的翻译进行填空。

译文:竹林外两三枝桃花初放,水中嬉戏的鸭子最先察觉到初春江水的回暖。河滩上长满了蒌蒿,芦苇也长出短短的新芽,而河豚此时正要逆流而上,从大海回游到江河里来了。

5.本题考查内容理解。

“竹外桃花三两枝”,隔着疏落的翠竹望去,几枝桃花摇曳身姿。桃竹相衬,红绿掩映,春意格外惹人喜爱。这虽然只是简单一句,却透出很多信息。首先,它显示出竹林的稀疏,要是细密,就无法见到桃花了。其次,它表明季节,点出了一个“早”字。春寒刚过,还不是桃花怒放之时,但春天的无限生机和潜力,已经透露出来。

“春江水暖鸭先知”,视觉由远及近,即从江岸到江面。江上春水荡漾,好动的鸭子在江水中嬉戏游玩。“鸭先知”侧面说明春江水还略带寒意,因而别的动物都还没有敏感到春天的来临,这就与首句中的桃花“三两枝”相呼应,表明早春时节。

“蒌蒿满地芦芽短”,这两句诗仍然紧扣“早春”来进行描写,那满地蒌蒿、短短的芦芽,黄绿相间、艳丽迷人,呈现出一派春意盎然、欣欣向荣的景象。“河豚欲上”借河豚只在春江水暖时才往上游的特征,进一步突出一个“春”字,本是画面所无,也是画笔难到的,可是诗人却成功地“状难写之景如在目前”,给整个画面注入了春天的气息和生命的活力。

“正是河豚欲上时”画面虽未描写河豚的动向,但诗人却从蒌蒿丛生、芦苇吐芽推测而知“河豚欲上”,从而画出海豚在春江水发时沿江上行的形象,用想象得出的虚境补充了实境。苏轼就是通过这样的笔墨,把无声的、静止的画面,转化为有声的、活动的诗境。在苏轼眼里,这幅画已经不再是画框之内平面的、静止的纸上图景,而是以内在的深邃体会和精微的细腻观察给人以生态感。前者如画,后者逼真,两者混同,不知何者为画境,何者为真景。诗人的艺术联想拓宽了绘画所表现的视觉之外的天地,使诗情、画意得到了完美的结合。

C项:诗人先从身边写起:初春,大地复苏,竹林已被新叶染成一片嫩绿,更引人注目的是桃树上也已绽开了三两枝早开的桃花,色彩鲜明,向人们报告春的信息。接着,诗人的视线由江边转到江中,那在岸边期待了整整一个冬季的鸭群,早已按捺不住,抢着下水嬉戏了。然后,诗人由江中写到江岸,更细致地观察描写初春景象:由于得到了春江水的滋润,满地的蒌蒿长出新枝了,芦芽儿吐尖了;这一切无不显示了春天的活力,惹人怜爱。诗人进而联想到,这正是河豚肥美上市的时节,引人更广阔地遐想。全诗洋溢着一股浓厚而清新的生活气息。

6. B B A 再、又 7. A B B 8.山路上绿树成荫,不亚于来时的路,树林中不时传来几声黄鹂悦耳的鸣叫

6.本题考查诗词名句理解和字词解释。

第一句句点明此行的时间,“梅子黄时”正是江南梅雨时节(黄梅天),难得有这样“日日晴”的好天气,因此诗人的心情自然也为之一爽,游兴愈浓。诗人乘轻舟泛溪而行,溪尽而兴不尽,于是舍舟登岸,山路步行。一个“却”字,道出了他高涨的游兴。

“小溪泛尽却山行”翻译:乘小船走到小溪的尽头,再走山间小路。却:再、又。

7.本题考查诗词名句理解。

“绿阴不减来时路,添得黄鹂四五声。”翻译:山路上古树苍翠,与水路上的风景相比也毫不逊色,深林丛中传来几声黄鹂的欢鸣声,更增添了些幽趣。

绿阴不减来时路”是所见,添得黄鹂四五声”是所闻。以黄鹂的叫声衬托山里的寂静。

三四句紧承“山行”,写绿树荫浓,爽静宜人,更有黄鹂啼鸣,幽韵悦耳,渲染出诗人舒畅愉悦的情怀。“来时路”将此行悄然过渡到归程,“添得”二字则暗示出行归而兴致犹浓,故能注意到归途有黄鹂助兴,由此可见出此作构思之机巧、剪裁之精当。

8.本题考查诗词名句理解。

第三句写“绿阴”,游山归来的路目,绿阴那美好的景象仍然不减登山时的浓郁。第四句写黄莺声,路边绿林中又增添了几声悦耳的黄莺的鸣叫声,为三衢山道中增添了无穷的生机和意趣。

如:山路上古树苍翠、绿树成荫,与来的时候一样浓密,深林丛中传来几声黄鹂的唤鸣声。

9. 桃花 蒌蒿 竹 芦芽 鸭 河豚 大雁 10. 这两个字都是 “草字头”的字。 芙蓉 茉莉 11.B 12.早春的清晨,诗人信步江畔。迷离的晨雾尚未散尽,令人仿佛置身仙境。转过青青的竹林,一株桃树闪入眼帘,看那满树花苞,已有两三枝绽放笑脸。一阵“嘎嘎”的欢叫传入耳中,循声望去,三两只鸭子迈着蹒跚的步子,趟过水边的嫩苇丛,在江水中自在游弋。江水转暖了,河豚上市的时节也到了!

9.本题主要考查对古诗理解能力,以及对是诗句关键信息的定位、抓取能力。第一首诗要注意诗中关于植物和动物词语,通读古诗一一找出即可。第二首诗题“飞雁图”,对大雁北飞融入人的感情,侧面表现了江南春美。所以是集中对大雁进行了描写。

10.本题考查汉字字形和词义的掌握情况。偏旁是汉字的构成部件。偏旁部首一般都有明显的意义,可以帮助学生了解字义、记忆字形,平时注意总结和积累。

因为“蒌蒿”这两个字,它上面全是草字头,一般草字头都跟植物有关系。类似的词语有:花草、菊花、茶花、茉莉、芙蓉等。

11.本题主要考查对古诗文的识记、理解和运用能力,以及对于诗歌情感的把控能力。首先要对古诗有一个字面上的了解,然后还需要仔细品析诗歌中的情感,理解其中的意境。第一首诗“正是河豚欲上时”一句中“河豚”指河豚,“上”仅指逆流而上。故B错误。

12.本题考查学生掌握描绘诗歌画面的方法。熟读古诗,结合注释体会诗句的意思。①找出描写到的所有事物;②找出这些景物的修饰语;③加上修饰词,将这些景物加以描述;④运用想象和联想用顺畅的语言将这些景物连缀成画面。语言简洁,还要注意表达的有序性,答案不唯一。

13. 桃花映照在水中,显得更加鲜艳。 傍晚 雨后放晴 14.给人一种恬静、安适、悠闲的感觉。

13.本题考查对诗句的理解能力。

译文:乡村傍晚雨后初晴的天空格外明朗,桃花映照在水中,显得更加鲜艳。放牛的牧童也不知道去哪里了,只看见远处牛背上有一只鸥鸟,正睡得香甜。

晚晴:傍晚雨后初晴。何处:哪里,什么地方。

“桃花映水鲜”意思是:桃花映照在水中,显得更加鲜艳。

从“村落晚晴天”可以知道是傍晚雨后放晴的景象。

14.本题考查了学生对于诗歌意境的鉴赏。

“牛背一鸥眠”意思是:只看见远处牛背上有一只鸥鸟,正睡得香甜。

描绘的情景是牛儿在安静的吃草,一只欧在牛背上睡着了,而牧童却不知道到哪儿玩耍了。给人一种恬静、安适、悠闲的感觉。

15. ③ ① ② ④ 16.娇嫩的小荷叶刚从水面露出尖尖的角,早有一只调皮的小蜻蜓立在它的上头。 17. 惜 爱 18.B

15.本题主要考查对古诗文的理解和运用能力。“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”两句,把读者带入了一个小巧精致、柔和宜人的境界之中,一道细流缓缓从泉眼中流出,没有一点声音;池畔的绿树在斜阳的照射下,将树阴投入水中,明暗斑驳,清晰可见。

16.本题考查诗句翻译能力。解答此题,先结合课下注释翻译为现代汉语,整体感知文本,再进行翻译即可。

17.考查赏析古诗炼字的能力。炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。一个“惜”字,化无情为有情,仿佛泉眼是因为爱惜涓滴,才让它无声地缓缓流淌;一个“爱”字,给绿树以生命,似乎它是喜欢这晴柔的风光,才以水为镜,展现自己的绰约风姿。

18.本题考查学生对古诗内容的理解与掌握。作答此类题目,一定要认真阅读每个选项,正确理解其意思,然后结合题目的要求选出错误答案;从“小荷才露尖尖角”一句可以看出,这首诗描写的应是夏季初夏的景色。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 古诗三首

- 2 燕子

- 3 荷花

- 4* 昆虫备忘录

- 口语交际:春游去哪儿玩

- 习作:我的植物朋友

- 语文园地

- 第二单元

- 5 守株待兔

- 6 陶罐和铁罐

- 7 鹿角和鹿腿

- 8* 池子与河流

- 口语交际:该不该实行班干部轮流制

- 习作:看图画,写一写

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 纸的发明

- 11 赵州桥

- 12* 一幅名扬中外的画

- 语文园地

- 第四单元

- 13 花钟

- 14 蜜蜂

- 15* 小虾

- 习作:我做了一项小实验

- 语文园地

- 第五单元

- 16 宇宙的另一边

- 17 我变成了一棵树

- 习作例文

- 习作:奇妙的想象

- 第六单元

- 18 童年的水墨画

- 19 剃头大师

- 20 肥皂泡

- 21* 我不能失信

- 习作:身边那些有特点的人

- 语文园地

- 第七单元

- 22 我们奇妙的世界

- 23 海底世界

- 24 火烧云

- 口语交际:劝告

- 习作:国宝大熊猫

- 语文园地

- 第八单元

- 25 慢性子裁缝和急性子顾客

- 26* 方帽子店

- 27 漏

- 28* 枣核

- 口语交际:趣味故事会

- 习作:这样想象真有趣

- 语文园地