北京市昌平区2024-2025学年七年级上学期期末语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 北京市昌平区2024-2025学年七年级上学期期末语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 325.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 19:08:27 | ||

图片预览

文档简介

北京市昌平区2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

一、基础知识综合(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

班级进行了“知家乡,爱昌平”主题探究活动,活动后计划举办专题展览。下面是展览内容的初稿,请你进行审校、修改和补充。

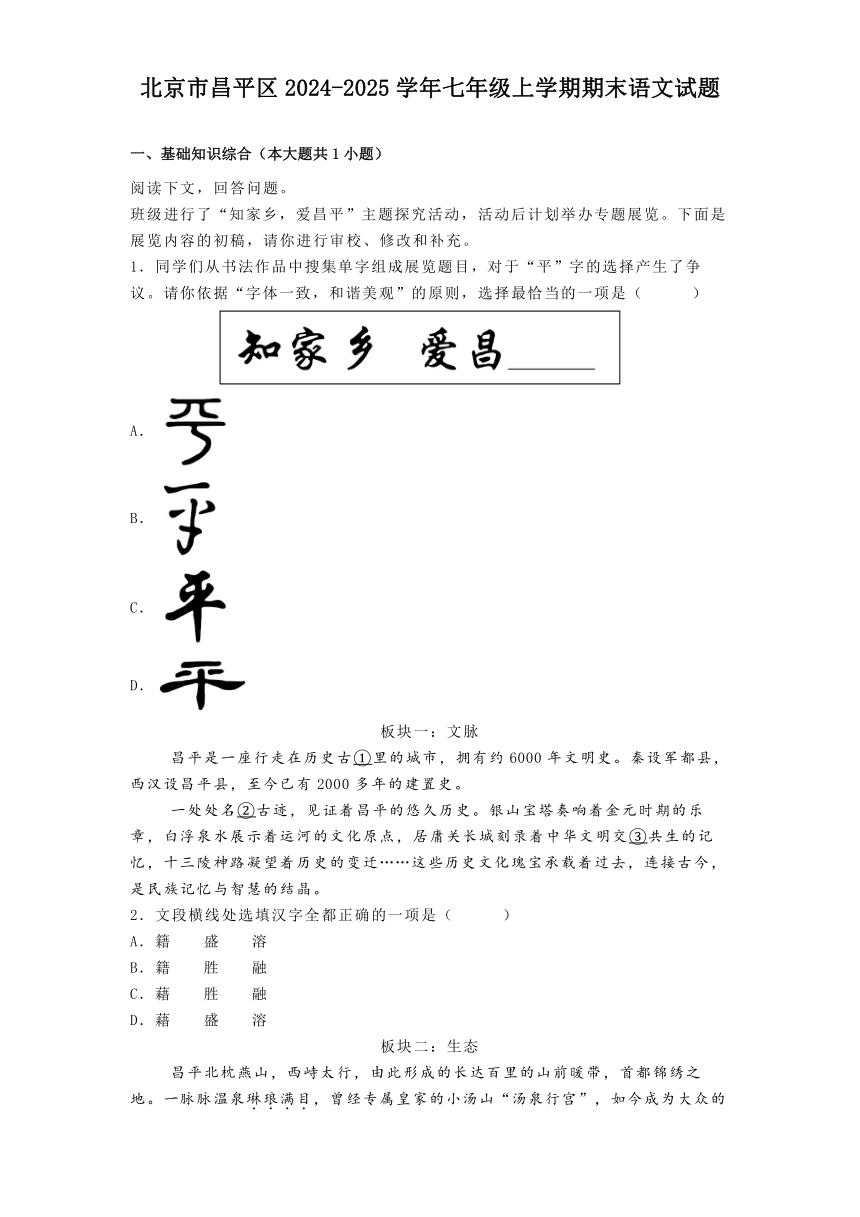

1.同学们从书法作品中搜集单字组成展览题目,对于“平”字的选择产生了争议。请你依据“字体一致,和谐美观”的原则,选择最恰当的一项是( )

A.

B.

C.

D.

板块一:文脉

昌平是一座行走在历史古①里的城市,拥有约6000年文明史。秦设军都县,西汉设昌平县,至今已有2000多年的建置史。

一处处名②古迹,见证着昌平的悠久历史。银山宝塔奏响着金元时期的乐章,白浮泉水展示着运河的文化原点,居庸关长城刻录着中华文明交③共生的记忆,十三陵神路凝望着历史的变迁……这些历史文化瑰宝承载着过去,连接古今,是民族记忆与智慧的结晶。

2.文段横线处选填汉字全都正确的一项是( )

A.籍 盛 溶

B.籍 胜 融

C.藉 胜 融

D.藉 盛 溶

板块二:生态

昌平北枕燕山,西峙太行,由此形成的长达百里的山前暖带,首都锦绣之地。一脉脉温泉琳琅满目,曾经专属皇家的小汤山“汤泉行宫”,如今成为大众的康养圣地。波光粼粼的温榆河,灌溉着京北千里沃野,形成一幅幅美丽而富饶的田园画卷。兴寿草莓基地硕果累累,现代化种植技术与大自然规律的完美结合,使其成为现代农业中人与自然和谐共生的样板。城市森林公园,生态景观廊道,特色文化沟峪,畅意休闲民宿……一个个独具匠心的新景观,构筑起首都西北部生态屏障。

3.你检查文段中加点的四字词语使用的情况,其使用不恰当的一项是( )

A.琳琅满目

B.波光粼粼

C.和谐共生

D.独具匠心

4.根据文段内容,在横线处补全语句,最恰当的一项是( )

A.犹如长长的臂弯,环抱着

B.犹如浩瀚的星河,装点着

C.就像美丽的花环,点缀着

D.就像五彩的丝线,缠绕着

板块三:创智

昌平是北京重要的科教基地,汇聚了一流科技园区【甲】一流创新型企业和一流科技人才。未来科学城“两谷一园”协同发力:东区“能源谷”。中国能源领域战略支撑点【乙】西区“生命谷”,北京自贸试验区科技创新片区的重要组成部分,人类生命健康的探索重地;高教园,紧靠昌平新城,科教资源富集,一流高校荟萃,为首都高质量发展提供人才支撑。

5.在文段甲、乙两处依次填入标点符号,恰当的一项是( )

A.顿号 逗号

B.逗号 逗号

C.顿号 分号

D.逗号 分号

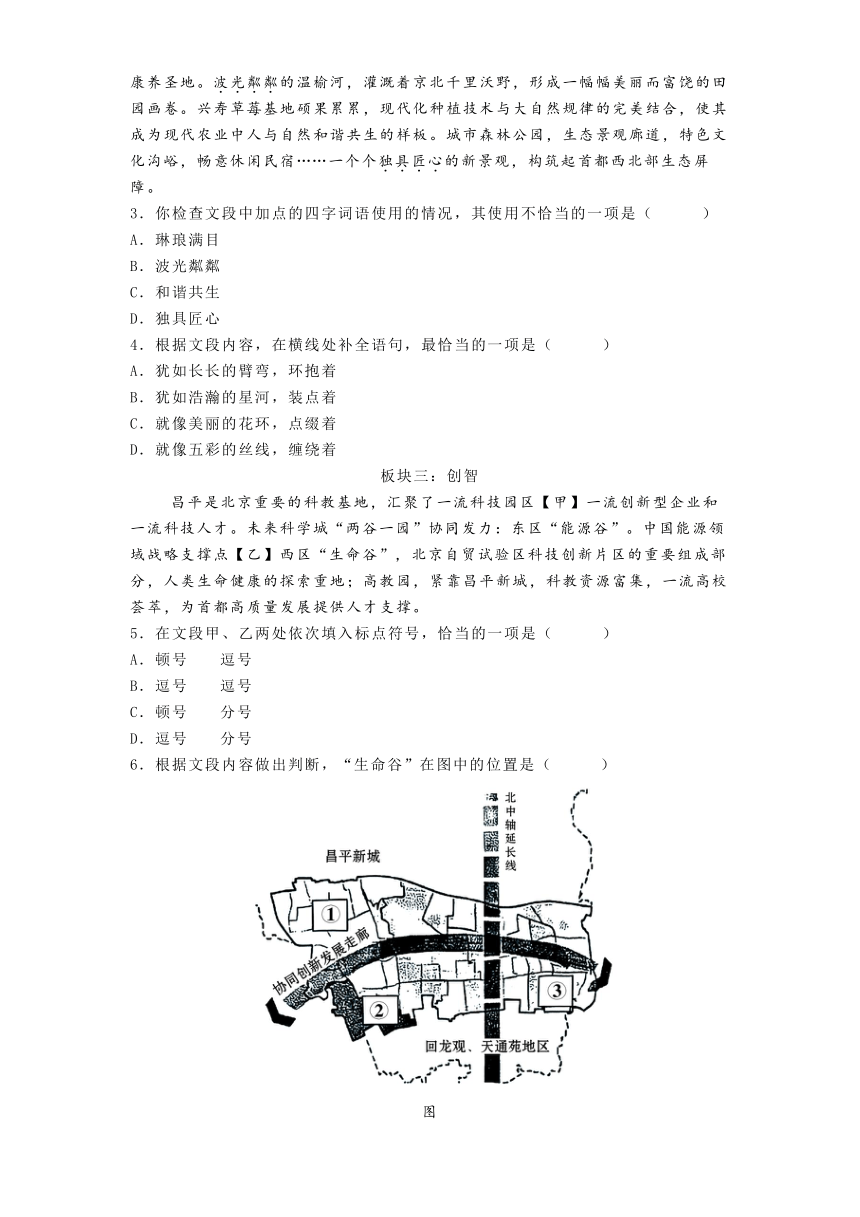

6.根据文段内容做出判断,“生命谷”在图中的位置是( )

图

A.①

B.②

C.③

板块四:结语

7.同学们结合活动主题拟写了一副对联。下列填补对联最恰当的一项是( )

知家乡①存雅韵

爱昌平创新科技②

A.传承文脉 助发展

B.文脉传承 续华章

C.文脉传承 助发展

D.传承文脉 续华章

二、名句名篇默写(本大题共1小题)

8.默写。

(1),江春入旧年。(王湾《次北固山下》)

(2)学而不思则罔,。(《论语》)

(3)在古人的创作中,自然界中的日月星辰皆可入诗。如含有“月”字的连续两句“,。”(本试卷中出现的句子除外)

三、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读《观沧海》和《天净沙·秋思》,完成下面小题。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

9.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

在《观沧海》中,“①”一句点明了秋景。在《天净沙·秋思》里,作者借助“枯藤”“老树”“昏鸦”等景物,营造出秋天②的氛围,抒发了游子的羁旅之苦和思乡之愁。同样是借秋景抒怀,《观沧海》则表达了诗人③。

10.用自己的话描绘“小桥流水人家”所展现的画面,并分析这一句的作用。

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读《诫子书》,完成下面小题。

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

11.“年与时驰”中“时”与下列词语中加点的“时”,意思相同的一项是( )

A.学而时习

B.时隐时现

C.时来运转

D.时不我待

12.对文中“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的理解不正确的是( )

A.“非淡泊无以明志”,“淡泊”指不为名利所动,能安贫乐道,守道不移。

B.“非宁静无以致远”,“宁静”指内心安宁,屏除杂念和干扰,宁静专一。

C.“淡泊”“宁静”方能明确内心真实所想,才会坚定自己的志向,进而实现自己的远大抱负。

D.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,表明“明志”是“淡泊”和“宁静”的前提。

13.根据《诫子书》及下面材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

陈谏议教子

宋陈谏议①家有劣马,性暴,不可驭②,蹄③啮④伤人多矣。一日,谏议入厩,不见是马,因诘仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人⑤矣。尧咨者,陈谏议之子也。谏议遽⑥召子,曰:“汝⑦为贵臣,家中左右尚不能制⑧,贾人安能蓄⑨之?是移祸于人也!”急命人追贾人取马,而偿其直⑩。戒仆养之终老。时人称陈谏议有古仁人之风。

(选自《宋名臣言行录》)

注:①[陈议]姓陈、谏议是官名。②[驭]驾驭马匹。③[蹄]名词活用动词,踢。④[啮]、⑤[费人]商人。⑥[遽]马上,赶快。⑦[汝]你。⑧[制]制服。⑨[蓄]饲养。⑩[直]通“值”、价值。

古人重视家庭教育。诸葛亮在文章开篇劝勉儿子要“①”,在文章结尾提醒儿于要②并为社会作贡献;陈谏议教育儿子不能“③”,由此我们可以看出他希望儿子做一个能够设身处地为他人着想的人。

五、名著阅读(本大题共1小题)

14.阅读《西游记》,不同的人会有不同的感悟。有人读出的是团队协作的力量,有人读出的是对权威的反抗精神,还有人读出的是对信念的执着坚守……请结合小说的相关情节说说你读出的是什么。(字数100字左右)

六、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读《京城新秋》,完成下面小题。

京城新秋

高自双

①北京的新秋带给我的是莫名的欣喜。街头巷尾仿佛一夜之间,暑热一扫而空,早晨突然有了明显的凉意。可是一到中午,太阳又是火辣辣的,在没有树荫的太阳底下走一会儿,晒得头上沁出细汗来了。

②俗话说:“立秋十八天,寸草结籽。”菜市场摊位上雪白新鲜的韭菜花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来。老北京有立秋腌制韭菜花的传统习惯,菜场里的老人家,你一把,我一包,买了韭菜花,回家亮出好手艺。一整个夏天都卖得快的西瓜,生意也淡了下去。老辈人说,过了立秋,再吃西瓜,肚子会有下沉的感觉。秋梨、葡萄,还有刚从地里刨出来的带土花生,已经长成个儿的红薯,青白分明的大葱,都摆出来了。

③老城区四合院的老枣树,不紧不慢,始终按着季节的更替变换生长着。此刻,向阳的一面的大枣,已经由青绿染上了淡紫,距红透了尚需时日,也许要等到中秋月圆了。小胡同里,吹过面颊的风像水流一样,少了往日的燥热,有了丝丝凉爽。高大威武的杨树,风过树梢时,发出哗哗的美妙声响。国槐的繁花期过去了,一串又一串青绿的槐豆,挂满了枝头,像是在炫耀着自己的成长。

④立秋时节,我爬上西土城城墙,沿着城墙顶上灌木丛中的小路,朝着蓟门桥方向北行。可是走了不远,就走不动了,长满酸枣、沙棘的灌木丛枝丫犬牙交错,绿叶覆盖,高过人头,把小路遮挡覆盖得密不透风,寸步难行。没有办法,只得原路返回。经春历夏,草木葳蕤①,达到了极致。夏天雨水较为集中,地面上的灰尘,空气中的烟雾尘埃,都被一场接一场的雨水冲洗得干干净净,好像专为迎接新秋的到来。

⑤秋高气爽,空气格外透明,人们的视线仿佛凭空看得远了许多。此时,我站在什刹海银锭桥上眺望西山,站在长安街与南池子南口交叉处望西山,西山显得比往日离得更近了一些。站在联想桥附近我家三楼窗前眺望,西山如黛,甚至可以清晰地到西山东坡上蜿蜒的小路。

⑥“云天收夏色,木叶动秋声。”天高风劲,本来落叶较晚的柳树,枝头忽然有一只叫了半声的蝉碰落了一片黄叶,蝉与黄叶一起翻滚着落了下来。一叶落知天下秋。秋天不知不觉来到了。秋阳下忙着捕捉蚊虫的蜻蜓,飞掠、悬停,给暑热渐消的北京平添了一抹淡淡的凉爽与诗意。

⑦还有蓝天下划破金色晨曦的沙沙鸽哨,那是多么动人心弦的声音。一群又一群雪白的鸽子掠过,把天空衬托得更加蔚蓝。眼前的天空,好像比我三十年前立秋那天所见更蓝了一些。

⑧秋日夜晚就更加迷人了。白露横天,星斗闪烁,明亮的北斗七星柄指西南。凉风习习,鸟宿树梢,虫声唧唧,秋夜如梦。刚刚度过了炎夏盛暑的人们,在院子里纳凉闲话到很晚了,还不肯上楼睡觉呢。

⑨金秋的帷幕就这样拉开了。

(选自《北京日报》)

①[葳蕤](wēi ruí)形容枝叶繁密,草木茂盛的样子。

15.文章精准捕捉北京新秋“新”之韵味,从街头巷尾的变化、菜市场里的变换,以及四合院、城墙边的季节更替,蝉落黄叶、蜻蜓捕蚊等动物在秋天的表现,人们生活的新变化等方面着墨,生动勾勒出京城新秋别样风貌。

16.对下列句子修辞手法及作用分析不正确的一项是( )

A.“菜市场摊位上雪白新鲜的韭莱花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来。”这句话运用比喻的修辞手法,把韭菜花比作宣告立秋到来的使者,生动形象地表现秋天的到来。

B.“老城区四合院的老枣树,不紧不慢,始终按着季节的更替变换生长着。”这句话运用拟人手法,将老枣树人格化,写出了老枣树生长得从容,从侧面衬托出初秋那种悠然的氛围。

C.“小胡同里,吹过面颊的风像水流一样,少了往日的燥热,有了丝丝凉爽。”这句话运用比喻的修辞手法,将风比作水流,形象地描绘出胡同里秋风轻柔、凉爽的特点。

D.“国槐的繁花期过去了,一串又一串青绿的槐豆,挂满了枝头,像是在炫耀着自己的成长。”这句话运用拟人的修辞手法,赋予槐豆“炫耀”的行为,生动地展现了槐豆挂满枝头的饱满状态,增添了趣味性。

17.本文多处运用对比和多感官结合的写法描摹秋景。请任选一种手法,结合文章第⑦段的内容,说说这样写的妙处。

18.结合全文,谈谈你对文章结尾“金秋的帷幕就这样拉开了”一句的理解。

阅读下文,回答问题。

看看母亲

武保忠

①我上大学后就和母亲不常生活在一起了。对于母亲对我人生的影响有多大,过去也没有多想过。庚寅年,母亲九十岁了,在这前一年又做了一次手木,差点离我们而去,这一下子让我想了许多许多。才更看到母亲究竟是一位什么样的人,对我的一生影响到底有多重要。

②我的母亲是农民,没有上过一天学,不识字。但从我记事起,就听她常说一句话:“人要想成点事,就得上学,就得学本事。”七岁那年,她用自己亲手织的花土布。在油灯下给我缝了一个书包,用针线缝了两个作业本,交八角钱买了课本,把我送进了村里的小学。从此,“人要想成点事,就得上学,就得学本事”这句话就成了我的座右铭。我上大学学的是中文专业,毕业后在经济管理岗位工作,我立即学了经济管理。近五十岁的时候又换了岗位,需要掌握财务会计业务知识,我就又学了这方面知识。不是这样不断的学习,我肯定不能干好这些工作。

③不记得母亲给家里人和我说过多么热情、多么关心的话,记得最清楚的是家里人要出远门时,母亲总是说:“出门的饺子回家的面,人到哪里都平安。”每逢家里人出远门,母亲都要包饺子相送,做面条相迎。上大学期间,每个假期回家后返校,我都要早上五点钟去镇上赶早班车。每次四点多钟,就会听到厨房里响起做饭声。不一会儿,就会见到母亲端着一大碗刚煮好的饺子,放到我面前。每次放假回家,不管天色早晚,也不管我在路上是否吃过饭,母亲都会很快做出一大碗热气腾腾的面条,看着我吃完。而每次都是重复着一句话:“出门的饺子回家的面,走到哪里都平安。”几十年过去了。我走遍了全国各地和大半个世界,不管到了哪里,我都想着这句话。那一个个又白又圆的饺子,就像母亲一句句的嘱托和祝福:那一根根面条,就像母亲手中放飞我这只风筝的长长丝线;一直伴随在我身边。使我一直都平平安安。饺子和面条也成了我一生最爱吃的饭食。

④小时候,我有时也和小伙伴吵嘴打架赌气。每逢这时,母亲总是说;“你敬人一尺,人敬你一丈;只要你对得起人,人家不会对不起你,路都是靠自己走宽的。”于是,就要求我主动去和人家和好。我们家有一棵大枣树,结的枣又大又红又甜,是全村最好的枣树。枣红的时候,整条街上的小伙伴都喷喷称赞,也都想吃几个尝尝。每逢把枣收下来,母亲就让我给这些小伙伴去送枣。对和我闹过别扭的小伙伴,我不想去送,母亲这时还是那句话:“路是靠自己走宽的,你得去。”我就按母亲的要求去送。就这样,我和闹过别扭的小伙伴后来都成了好兄弟。转眼几十年过去了,我到了不少地方,都和大家相处的不错,也没有遇到过大的坎坷,这得益于我从小就没有忘记母亲这句话。

⑤上中学的时候,父亲突然得了重病,很不好治,家里还遇上了一些别的困难,生活状况一下子很不好,我压力很大,想退学在家里干活,给母亲分担点困难。母亲知道后说:“男人要顶得住事,这点事都顶不住,以后成不了大事,你说啥也得上学。”在大学毕业前一年,得病十年多的父亲去世了。在这期间,一直是母亲照顾着重病的父亲和两个弟弟,操持着整个家务。我也一边想办法帮助母亲克服一些生活困难,一边顶着生活的压力上学、直到大学毕业到北京工作。在这几十年的工作和生活中,只要遇到困难和挫折,我都想起母亲说过的“男人要顶得住事”这句话,浑身也就有了勇气和力量。现在想起来,若不是母亲从小的苦心支持和鼓励,我可能早就离开了学校,也很难在这大半生中做成一些事情。

⑥前年冬天、母亲来北京我家居住,突然胆囊结石发作,是一些大块结石从胆囊进入了胆道,造成胆道堵塞,疼编难忍,不能吃喝,不几天就脸色蜡黄,已有并发胰腺炎的征兆,必须开刀做手术,摘除胆龛,否则,不可能活命。但对于八十九岁的母亲来说,这种手术风险根大,有可能下不了手术台,医生怎么也下不了做手术的决心。我和爱人从来没有遇到过这种事情,看着母亲的病苦模样,急得乱转,拿不定主意——不做手术吧,肯定没法活,做手术吧,也怕活不过来。尽管这些话我和医生都没有给母亲说明,母亲大约也看清楚了这事,把我和爱人叫到面前说:“开刀做手术吧,我不怕,越怕死越活不成,要活就得想办法,不想法啥事也办不成。”几句话坚定了我和医生做手术的决心。医生马上开始准备,很快做了胆切除手术。整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼。七天顺利出院,比年轻人恢复得都好都快,医生和同室的病友都为之称道佩服。母亲这次治病中表现出的勇气,让我和我爱人更加由衷敬佩。

⑦我觉得,我对母亲身上的这种勇气认识得太晚了。若是早些认识,像母亲一样,这几十年肯定还会多做成一些事情。我爱人曾几次说:“看看母亲,母亲没有文化,也没有见过多大世面,我们有文化,也工作了这么多年,为什么我们常常办事还不如母亲。”我想了很久说:“这是因为母亲对生活和困难有一种不屈不挠的精神。”

(选自《光明日报》)

19.阅读文章②-⑤段,根据文章内容,填写下面表格。

母亲的语言 对我的影响

人要想成点事,就得上学,就得学本事。 ①

出门的饺子回家的面,人到哪里都是平安。 始终怀揣着家的温暖与安全感,饺子和面条也成为一生眷恋的食物。

路是靠自己走宽的。 ②

③ ④

20.品读第⑥读段画线句“整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼”,说说其中蕴含了作者怎样的情感。

21.文章结尾,作者用“不屈不挠”来概括母亲的精神品质,你觉得是否恰当?请结合文章内容说明理由。

22.以下对《看看母亲》这个题目的理解不准确的一项是( )

A.提示文章围绕对母亲的重新审视展开,呈现母亲在作者成长历程中的多样言行与经历,以“看看”二字引领读者感受母亲形象的多面性与深刻性。

B.起到结构上的统领作用,使文章围绕母亲这一核心人物组织素材,展现母亲对作者人生的塑造意义。

C.有观察母亲的意思,是作者用眼睛观察母亲的外貌和日常行为,重点在于描写母亲的外貌、动作和语言。

D.表达作者对母亲的深情,借由题目传达出随着岁月沉淀而愈发浓烈的情感,强调母亲在作者心中地位的重要性。

七、作文(本大题共2小题)

23.课间十五分钟,是心灵的休憩站,是创意的孵化巢,是知识的巩固角,是社交的小舞台……在这短暂时光里,欢笑与思考交织,活力同探索共舞。请以《我的课间十五分钟》为题目,写一篇作文。不限文体(诗歌除外)。

24.请以“我小心翼翼地打开了一封来自未来的信”为开头,写一个故事。题目自拟。

要求:将作文题目写在答题卡上,作文内容积极向上,中心突出,字数不少于600字,不要出现所在学校的校名或师生姓名。

北京市昌平区2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

答案及简析

一、基础知识综合

1.答案:C

简析:题目要求依据“字体一致,和谐美观”的原则选择“平”字。给定书法作品中“知家乡爱昌”是楷书字体,A选项是篆书,风格古朴,笔画繁复;B选项是草书,结构简省,纵任狂放;D选项是隶书,讲究蚕头燕尾,一波三折;只有C选项是楷书,形体方正,笔画平直,与已有字体一致,所以选C。

2.答案:B

简析:“古籍”指古代流传下来的书籍,“籍”不能写成“藉”;“名胜古迹”是指风景优美且有古代遗迹的著名地方,“胜”表示优美的,不能用“盛”;“交融”意思是融合在一起,相互交汇,“融”不能写成“溶”。所以选B。

3.答案:A

简析:“琳琅满目”形容美好的事物众多,满眼都是,多指书籍、工艺品、商品等,不能用来形容温泉,A选项使用不恰当。“波光粼粼”形容水面被阳光或月光照射后,水波闪动的样子,用来描绘温榆河水面合适;“和谐共生”体现现代化种植技术与大自然规律融洽配合,使用恰当;“独具匠心”说明新景观设计精巧、有创意,使用恰当。

4.答案:A

简析:昌平北枕燕山,西峙太行形成的山前暖带对首都起到环绕、呵护作用。A选项“犹如长长的臂弯,环抱着”,用“臂弯”比喻山前暖带,“环抱着”生动体现其对首都的环绕、守护姿态,契合昌平与首都的地理关系和文段氛围。B选项“浩瀚的星河”与昌平山前暖带的实际作用关联不大;C选项“美丽的花环”侧重于装饰,无法体现守护意义;D选项“五彩的丝线,缠绕着”给人松散随意之感,不能准确表达暖带与首都的紧密关系。

5.答案:C

简析:甲处“一流科技园区”“一流创新型企业”“一流科技人才”是并列关系且并列成分较短,所以用顿号表示短暂停顿;乙处前面介绍东区“能源谷”,后面介绍西区“生命谷”,二者是并列关系的分句,所以用分号分隔,标明层次。

6.答案:B

简析:根据文段“西区‘生命谷’,北京自贸试验区科技创新片区的重要组成部分”以及地图中各区域的位置标注,结合“未来科学城‘两谷一园’协同发力”的描述,可判断“生命谷”在图中的②位置。

7.答案:D

简析:对联要求上下联词性相对、结构一致、内容相关。上联“知家乡”是动宾结构,“存雅韵”也是动宾结构,下联“爱昌平”是动宾结构,所以①处应是动宾结构“传承文脉”;上联“存雅韵”中“存”是动词,“雅韵”是名词,下联“创新科技”后也应接动宾结构,且“续华章”在词性和平仄上与“存雅韵”相对较为工整,在内容上也与上联呼应,展现对昌平的热爱与对未来的期许,所以②处填“续华章”。

二、名句名篇默写

8.答案:(1)海日生残夜;(2)思而不学则殆;(3)示例:月出惊山鸟,时鸣春涧中(王维《鸟鸣涧》)(本试卷中出现的句子除外,符合要求的诗句均可。如“举杯邀明月,对影成三人”(李白《月下独酌》);“海上生明月,天涯共此时”(张九龄《望月怀远》)等。)

简析:(1)(2)属于直接默写,注意“残”“殆”等字不要写错。(3)要求写出含有“月”字的连续两句诗,且不能是试卷中出现过的,所写诗句符合要求即可,如答案示例中的诗句。

三、诗歌鉴赏

9.答案:秋风萧瑟;凄凉、萧瑟;统一中原、建功立业的雄心壮志(或“博大的胸襟、宏伟的抱负”)

简析:《观沧海》中“秋风萧瑟”点明秋景;《天净沙 秋思》里“枯藤”“老树”“昏鸦”等景物营造出凄凉、萧瑟的氛围;《观沧海》描绘大海的壮阔景象,通过“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”表达了诗人曹操统一中原、建功立业的雄心壮志以及博大的胸襟。

10.答案:画面:一座小桥横跨在潺潺流淌的小溪上,溪水清澈见底,溪边有几户人家,屋顶上升起袅袅炊烟。(描绘出桥、水、人家等要素,语言通顺即可。)作用:①以乐景衬哀情,描绘出温馨恬静的景象,与游子的孤独漂泊形成鲜明对比,更加突出了游子的羁旅之苦和思乡之情。②营造出宁静、祥和的氛围,使读者更能感受到诗人内心的孤寂与凄凉。(意思对即可。)

简析:描绘画面时抓住“小桥”“流水”“人家”这些关键要素,用通顺的语言展现出温馨恬静的场景。“小桥流水人家”描绘的是温馨画面,而游子漂泊在外,这种乐景与游子的孤独形成鲜明对比,更能衬托出游子的羁旅之苦和思乡之情,同时宁静祥和的氛围也让读者更能体会诗人内心的孤寂凄凉。

四、文言文阅读

11.答案:D

简析:“年与时驰”中“时”是“时光”的意思。A选项“学而时习”中“时”是“按时”;B选项“时隐时现”中“时”是“时而”;C选项“时来运转”中“时”是“时机”;D选项“时不我待”中“时”是“时光”,与题干中“时”的意思相同。

12.答案:D

简析:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”意思是不恬静寡欲就无法明确志向,不保持内心宁静就无法到达远方,“淡泊”“宁静”是“明志”的前提,D选项理解错误。A、B、C选项对“淡泊”“宁静”的解释以及对句子的理解均正确。

13.答案:静以修身,俭以养德;珍惜时光;移祸于人

简析:《诫子书》开篇诸葛亮劝勉儿子要“静以修身,俭以养德”;结尾“年与时驰,意与日去……将复何及”提醒儿子要珍惜时光;陈谏议认为儿子把劣马卖给商人是“移祸于人”,希望儿子能设身处地为他人着想。

五、名著阅读

14.答案:示例:我读出的是对信念的执着坚守。唐僧师徒四人西天取经,历经九九八十一难,途中遭遇各种妖魔鬼怪、艰难险阻,但他们始终未曾放弃。尤其是唐僧,无论遇到多少诱惑和危险,都坚定信念,一心向佛,一定要取得真经。这种对信念的执着追求令人敬佩,也告诉我们在生活中无论遇到多大困难,只要坚守信念,就有可能实现目标。

简析:先明确自己读出的感悟是“对信念的执着坚守”,然后结合《西游记》中唐僧师徒四人西天取经历经磨难却始终不放弃,特别是唐僧一心向佛的情节进行阐述,最后点明这种精神对我们生活的启示。

六、现代文阅读

15.答案:天气;果蔬;植物

简析:文章第①段通过描写街头巷尾暑热的变化体现天气的不同;第②段写菜市场里果蔬的变换,如韭菜花增多、西瓜生意变淡、秋梨等上市;第③④段写四合院的老枣树、杨树、国槐以及城墙边的灌木丛等植物的生长变化,展现季节更替。

16.答案:A

简析:“菜市场摊位上雪白新鲜的韭莱花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来”这句话运用拟人的修辞手法,将韭菜花当作宣告立秋到来的使者,而不是比喻,A选项分析错误。B、C、D选项对各句修辞手法及作用的分析均正确。

17.答案:示例一:对比手法。将三十年前立秋所见的天空与现在立秋时的天空进行对比,突出现在天空更加蔚蓝,强调了京城新秋空气清新、环境变好的特点,表达了作者对京城新秋的喜爱之情。示例二:多感官结合写法。作者描写蓝天下划破金色晨曦的沙沙鸽哨,从视觉(“蓝天下”“雪白的鸽子”“蔚蓝的天空”)和听觉(“沙沙鸽哨”)角度,生动形象地描绘出京城新秋天空的美丽景象,给读者带来丰富的感官体验,让读者仿佛身临其境,感受到京城新秋的独特魅力。

简析:若选对比手法,抓住第⑦段中“眼前的天空,好像比我三十年前立秋那天所见更蓝了一些”,分析将现在与过去天空对比,突出现在天空特点以及表达的情感;若选多感官结合写法,从视觉描写(蓝天、白鸽、蔚蓝天空)和听觉描写(沙沙鸽哨)角度,阐述其对描绘景象、带给读者感受的作用。

18.答案:①表层含义:表明秋天正式来临,金秋时节的各种景象将依次呈现,如秋高气爽、落叶纷飞、果实成熟等。②深层含义:暗示京城新秋的独特韵味和美好已经展现在人们面前,它带来了自然的变化、生活的新景象以及人们心境的改变,开启了一个充满诗意和美好的季节,表达了作者对京城新秋的期待和喜爱之情。

简析:从表层看,这句话就是说秋天到了,金秋的各种景象即将展现;从深层分析,结合全文对京城新秋的描写,它代表着京城新秋独特的美好,包括自然、生活和人们心境的变化,表达了作者对京城新秋的期待与喜爱。

19.答案:①促使“我”不断学习新知识,适应不同工作岗位,努力干好工作。②让“我”懂得与人相处之道,与小伙伴和好,在各地都能与他人友好相处,人生道路顺遂。③男人要顶得住事。④给予“我”面对困难和挫折的勇气与力量,支撑“我”完成学业、应对生活难题。

简析:①处结合第②段母亲的话对“我”学习和工作的影响概括;②处根据第④段母亲的话让“我”与小伙伴和好以及长大后与人友好相处进行概括;③处直接从第⑤段提取母亲的话;④处结合第⑤段母亲的话对“我”面对困难和完成学业的作用进行概括。

20.答案:①对母亲坚强勇敢的敬佩之情,母亲在如此高风险的手术及术后恢复过程中,从未喊疼,展现出非凡的勇气。②心疼母亲,母亲虽未表达疼痛,但作者深知手术的痛苦,对母亲默默承受痛苦感到心疼。③为母亲感到骄傲,母亲的坚强表现让作者由衷地为有这样一位勇敢的母亲而自豪。

简析:母亲在高风险手术及恢复过程中不喊疼,体现出坚强勇敢,作者由此产生敬佩之情;作者知道手术痛苦,母亲却默默承受,所以会心疼;母亲的坚强让作者为她感到骄傲。这三种情感都蕴含在“整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼”这句话中。

21.答案:恰当。母亲在面对生活的各种困难时,如父亲重病、家庭困难时,鼓励“我”坚持上学,自己承担家庭重担,体现出坚韧不拔;在面对高风险手术时,坚定选择手术且术后坚强恢复,表现出勇敢无畏。这些都体现了母亲不屈不挠的精神品质。

简析:从文中母亲在父亲重病、家庭困难时鼓励“我”上学,自己承担家务,以及面对高风险手术勇敢选择并坚强恢复等情节,可以看出母亲面对困难不退缩,坚韧勇敢,所以用“不屈不挠”概括其精神品质恰当。

22.答案:C

简析:《看看母亲》这个题目重点不是用眼睛观察母亲的外貌,而是通过回忆母亲的言行对“我”的影响,展现母亲的精神品质以及“我”对母亲的重新审视和深厚情感,C选项理解不准确。A、B、D选项对题目的理解均正确。

七、作文

23-24.略

一、基础知识综合(本大题共1小题)

阅读下文,回答问题。

班级进行了“知家乡,爱昌平”主题探究活动,活动后计划举办专题展览。下面是展览内容的初稿,请你进行审校、修改和补充。

1.同学们从书法作品中搜集单字组成展览题目,对于“平”字的选择产生了争议。请你依据“字体一致,和谐美观”的原则,选择最恰当的一项是( )

A.

B.

C.

D.

板块一:文脉

昌平是一座行走在历史古①里的城市,拥有约6000年文明史。秦设军都县,西汉设昌平县,至今已有2000多年的建置史。

一处处名②古迹,见证着昌平的悠久历史。银山宝塔奏响着金元时期的乐章,白浮泉水展示着运河的文化原点,居庸关长城刻录着中华文明交③共生的记忆,十三陵神路凝望着历史的变迁……这些历史文化瑰宝承载着过去,连接古今,是民族记忆与智慧的结晶。

2.文段横线处选填汉字全都正确的一项是( )

A.籍 盛 溶

B.籍 胜 融

C.藉 胜 融

D.藉 盛 溶

板块二:生态

昌平北枕燕山,西峙太行,由此形成的长达百里的山前暖带,首都锦绣之地。一脉脉温泉琳琅满目,曾经专属皇家的小汤山“汤泉行宫”,如今成为大众的康养圣地。波光粼粼的温榆河,灌溉着京北千里沃野,形成一幅幅美丽而富饶的田园画卷。兴寿草莓基地硕果累累,现代化种植技术与大自然规律的完美结合,使其成为现代农业中人与自然和谐共生的样板。城市森林公园,生态景观廊道,特色文化沟峪,畅意休闲民宿……一个个独具匠心的新景观,构筑起首都西北部生态屏障。

3.你检查文段中加点的四字词语使用的情况,其使用不恰当的一项是( )

A.琳琅满目

B.波光粼粼

C.和谐共生

D.独具匠心

4.根据文段内容,在横线处补全语句,最恰当的一项是( )

A.犹如长长的臂弯,环抱着

B.犹如浩瀚的星河,装点着

C.就像美丽的花环,点缀着

D.就像五彩的丝线,缠绕着

板块三:创智

昌平是北京重要的科教基地,汇聚了一流科技园区【甲】一流创新型企业和一流科技人才。未来科学城“两谷一园”协同发力:东区“能源谷”。中国能源领域战略支撑点【乙】西区“生命谷”,北京自贸试验区科技创新片区的重要组成部分,人类生命健康的探索重地;高教园,紧靠昌平新城,科教资源富集,一流高校荟萃,为首都高质量发展提供人才支撑。

5.在文段甲、乙两处依次填入标点符号,恰当的一项是( )

A.顿号 逗号

B.逗号 逗号

C.顿号 分号

D.逗号 分号

6.根据文段内容做出判断,“生命谷”在图中的位置是( )

图

A.①

B.②

C.③

板块四:结语

7.同学们结合活动主题拟写了一副对联。下列填补对联最恰当的一项是( )

知家乡①存雅韵

爱昌平创新科技②

A.传承文脉 助发展

B.文脉传承 续华章

C.文脉传承 助发展

D.传承文脉 续华章

二、名句名篇默写(本大题共1小题)

8.默写。

(1),江春入旧年。(王湾《次北固山下》)

(2)学而不思则罔,。(《论语》)

(3)在古人的创作中,自然界中的日月星辰皆可入诗。如含有“月”字的连续两句“,。”(本试卷中出现的句子除外)

三、诗歌鉴赏(本大题共1小题)

阅读《观沧海》和《天净沙·秋思》,完成下面小题。

观沧海

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

9.根据你的理解,在下面横线上填写恰当的内容。

在《观沧海》中,“①”一句点明了秋景。在《天净沙·秋思》里,作者借助“枯藤”“老树”“昏鸦”等景物,营造出秋天②的氛围,抒发了游子的羁旅之苦和思乡之愁。同样是借秋景抒怀,《观沧海》则表达了诗人③。

10.用自己的话描绘“小桥流水人家”所展现的画面,并分析这一句的作用。

四、文言文阅读(本大题共1小题)

阅读《诫子书》,完成下面小题。

诫子书

诸葛亮

夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。夫学须静也,才须学也,非学无以广才,非志无以成学。淫慢则不能励精,险躁则不能治性。年与时驰,意与日去,遂成枯落,多不接世,悲守穷庐,将复何及!

11.“年与时驰”中“时”与下列词语中加点的“时”,意思相同的一项是( )

A.学而时习

B.时隐时现

C.时来运转

D.时不我待

12.对文中“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”的理解不正确的是( )

A.“非淡泊无以明志”,“淡泊”指不为名利所动,能安贫乐道,守道不移。

B.“非宁静无以致远”,“宁静”指内心安宁,屏除杂念和干扰,宁静专一。

C.“淡泊”“宁静”方能明确内心真实所想,才会坚定自己的志向,进而实现自己的远大抱负。

D.“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,表明“明志”是“淡泊”和“宁静”的前提。

13.根据《诫子书》及下面材料,在后面语段中的横线上填写恰当的内容。

陈谏议教子

宋陈谏议①家有劣马,性暴,不可驭②,蹄③啮④伤人多矣。一日,谏议入厩,不见是马,因诘仆:“彼马何以不见?”仆言为陈尧咨售之贾人⑤矣。尧咨者,陈谏议之子也。谏议遽⑥召子,曰:“汝⑦为贵臣,家中左右尚不能制⑧,贾人安能蓄⑨之?是移祸于人也!”急命人追贾人取马,而偿其直⑩。戒仆养之终老。时人称陈谏议有古仁人之风。

(选自《宋名臣言行录》)

注:①[陈议]姓陈、谏议是官名。②[驭]驾驭马匹。③[蹄]名词活用动词,踢。④[啮]、⑤[费人]商人。⑥[遽]马上,赶快。⑦[汝]你。⑧[制]制服。⑨[蓄]饲养。⑩[直]通“值”、价值。

古人重视家庭教育。诸葛亮在文章开篇劝勉儿子要“①”,在文章结尾提醒儿于要②并为社会作贡献;陈谏议教育儿子不能“③”,由此我们可以看出他希望儿子做一个能够设身处地为他人着想的人。

五、名著阅读(本大题共1小题)

14.阅读《西游记》,不同的人会有不同的感悟。有人读出的是团队协作的力量,有人读出的是对权威的反抗精神,还有人读出的是对信念的执着坚守……请结合小说的相关情节说说你读出的是什么。(字数100字左右)

六、现代文阅读(本大题共2小题)

阅读《京城新秋》,完成下面小题。

京城新秋

高自双

①北京的新秋带给我的是莫名的欣喜。街头巷尾仿佛一夜之间,暑热一扫而空,早晨突然有了明显的凉意。可是一到中午,太阳又是火辣辣的,在没有树荫的太阳底下走一会儿,晒得头上沁出细汗来了。

②俗话说:“立秋十八天,寸草结籽。”菜市场摊位上雪白新鲜的韭菜花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来。老北京有立秋腌制韭菜花的传统习惯,菜场里的老人家,你一把,我一包,买了韭菜花,回家亮出好手艺。一整个夏天都卖得快的西瓜,生意也淡了下去。老辈人说,过了立秋,再吃西瓜,肚子会有下沉的感觉。秋梨、葡萄,还有刚从地里刨出来的带土花生,已经长成个儿的红薯,青白分明的大葱,都摆出来了。

③老城区四合院的老枣树,不紧不慢,始终按着季节的更替变换生长着。此刻,向阳的一面的大枣,已经由青绿染上了淡紫,距红透了尚需时日,也许要等到中秋月圆了。小胡同里,吹过面颊的风像水流一样,少了往日的燥热,有了丝丝凉爽。高大威武的杨树,风过树梢时,发出哗哗的美妙声响。国槐的繁花期过去了,一串又一串青绿的槐豆,挂满了枝头,像是在炫耀着自己的成长。

④立秋时节,我爬上西土城城墙,沿着城墙顶上灌木丛中的小路,朝着蓟门桥方向北行。可是走了不远,就走不动了,长满酸枣、沙棘的灌木丛枝丫犬牙交错,绿叶覆盖,高过人头,把小路遮挡覆盖得密不透风,寸步难行。没有办法,只得原路返回。经春历夏,草木葳蕤①,达到了极致。夏天雨水较为集中,地面上的灰尘,空气中的烟雾尘埃,都被一场接一场的雨水冲洗得干干净净,好像专为迎接新秋的到来。

⑤秋高气爽,空气格外透明,人们的视线仿佛凭空看得远了许多。此时,我站在什刹海银锭桥上眺望西山,站在长安街与南池子南口交叉处望西山,西山显得比往日离得更近了一些。站在联想桥附近我家三楼窗前眺望,西山如黛,甚至可以清晰地到西山东坡上蜿蜒的小路。

⑥“云天收夏色,木叶动秋声。”天高风劲,本来落叶较晚的柳树,枝头忽然有一只叫了半声的蝉碰落了一片黄叶,蝉与黄叶一起翻滚着落了下来。一叶落知天下秋。秋天不知不觉来到了。秋阳下忙着捕捉蚊虫的蜻蜓,飞掠、悬停,给暑热渐消的北京平添了一抹淡淡的凉爽与诗意。

⑦还有蓝天下划破金色晨曦的沙沙鸽哨,那是多么动人心弦的声音。一群又一群雪白的鸽子掠过,把天空衬托得更加蔚蓝。眼前的天空,好像比我三十年前立秋那天所见更蓝了一些。

⑧秋日夜晚就更加迷人了。白露横天,星斗闪烁,明亮的北斗七星柄指西南。凉风习习,鸟宿树梢,虫声唧唧,秋夜如梦。刚刚度过了炎夏盛暑的人们,在院子里纳凉闲话到很晚了,还不肯上楼睡觉呢。

⑨金秋的帷幕就这样拉开了。

(选自《北京日报》)

①[葳蕤](wēi ruí)形容枝叶繁密,草木茂盛的样子。

15.文章精准捕捉北京新秋“新”之韵味,从街头巷尾的变化、菜市场里的变换,以及四合院、城墙边的季节更替,蝉落黄叶、蜻蜓捕蚊等动物在秋天的表现,人们生活的新变化等方面着墨,生动勾勒出京城新秋别样风貌。

16.对下列句子修辞手法及作用分析不正确的一项是( )

A.“菜市场摊位上雪白新鲜的韭莱花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来。”这句话运用比喻的修辞手法,把韭菜花比作宣告立秋到来的使者,生动形象地表现秋天的到来。

B.“老城区四合院的老枣树,不紧不慢,始终按着季节的更替变换生长着。”这句话运用拟人手法,将老枣树人格化,写出了老枣树生长得从容,从侧面衬托出初秋那种悠然的氛围。

C.“小胡同里,吹过面颊的风像水流一样,少了往日的燥热,有了丝丝凉爽。”这句话运用比喻的修辞手法,将风比作水流,形象地描绘出胡同里秋风轻柔、凉爽的特点。

D.“国槐的繁花期过去了,一串又一串青绿的槐豆,挂满了枝头,像是在炫耀着自己的成长。”这句话运用拟人的修辞手法,赋予槐豆“炫耀”的行为,生动地展现了槐豆挂满枝头的饱满状态,增添了趣味性。

17.本文多处运用对比和多感官结合的写法描摹秋景。请任选一种手法,结合文章第⑦段的内容,说说这样写的妙处。

18.结合全文,谈谈你对文章结尾“金秋的帷幕就这样拉开了”一句的理解。

阅读下文,回答问题。

看看母亲

武保忠

①我上大学后就和母亲不常生活在一起了。对于母亲对我人生的影响有多大,过去也没有多想过。庚寅年,母亲九十岁了,在这前一年又做了一次手木,差点离我们而去,这一下子让我想了许多许多。才更看到母亲究竟是一位什么样的人,对我的一生影响到底有多重要。

②我的母亲是农民,没有上过一天学,不识字。但从我记事起,就听她常说一句话:“人要想成点事,就得上学,就得学本事。”七岁那年,她用自己亲手织的花土布。在油灯下给我缝了一个书包,用针线缝了两个作业本,交八角钱买了课本,把我送进了村里的小学。从此,“人要想成点事,就得上学,就得学本事”这句话就成了我的座右铭。我上大学学的是中文专业,毕业后在经济管理岗位工作,我立即学了经济管理。近五十岁的时候又换了岗位,需要掌握财务会计业务知识,我就又学了这方面知识。不是这样不断的学习,我肯定不能干好这些工作。

③不记得母亲给家里人和我说过多么热情、多么关心的话,记得最清楚的是家里人要出远门时,母亲总是说:“出门的饺子回家的面,人到哪里都平安。”每逢家里人出远门,母亲都要包饺子相送,做面条相迎。上大学期间,每个假期回家后返校,我都要早上五点钟去镇上赶早班车。每次四点多钟,就会听到厨房里响起做饭声。不一会儿,就会见到母亲端着一大碗刚煮好的饺子,放到我面前。每次放假回家,不管天色早晚,也不管我在路上是否吃过饭,母亲都会很快做出一大碗热气腾腾的面条,看着我吃完。而每次都是重复着一句话:“出门的饺子回家的面,走到哪里都平安。”几十年过去了。我走遍了全国各地和大半个世界,不管到了哪里,我都想着这句话。那一个个又白又圆的饺子,就像母亲一句句的嘱托和祝福:那一根根面条,就像母亲手中放飞我这只风筝的长长丝线;一直伴随在我身边。使我一直都平平安安。饺子和面条也成了我一生最爱吃的饭食。

④小时候,我有时也和小伙伴吵嘴打架赌气。每逢这时,母亲总是说;“你敬人一尺,人敬你一丈;只要你对得起人,人家不会对不起你,路都是靠自己走宽的。”于是,就要求我主动去和人家和好。我们家有一棵大枣树,结的枣又大又红又甜,是全村最好的枣树。枣红的时候,整条街上的小伙伴都喷喷称赞,也都想吃几个尝尝。每逢把枣收下来,母亲就让我给这些小伙伴去送枣。对和我闹过别扭的小伙伴,我不想去送,母亲这时还是那句话:“路是靠自己走宽的,你得去。”我就按母亲的要求去送。就这样,我和闹过别扭的小伙伴后来都成了好兄弟。转眼几十年过去了,我到了不少地方,都和大家相处的不错,也没有遇到过大的坎坷,这得益于我从小就没有忘记母亲这句话。

⑤上中学的时候,父亲突然得了重病,很不好治,家里还遇上了一些别的困难,生活状况一下子很不好,我压力很大,想退学在家里干活,给母亲分担点困难。母亲知道后说:“男人要顶得住事,这点事都顶不住,以后成不了大事,你说啥也得上学。”在大学毕业前一年,得病十年多的父亲去世了。在这期间,一直是母亲照顾着重病的父亲和两个弟弟,操持着整个家务。我也一边想办法帮助母亲克服一些生活困难,一边顶着生活的压力上学、直到大学毕业到北京工作。在这几十年的工作和生活中,只要遇到困难和挫折,我都想起母亲说过的“男人要顶得住事”这句话,浑身也就有了勇气和力量。现在想起来,若不是母亲从小的苦心支持和鼓励,我可能早就离开了学校,也很难在这大半生中做成一些事情。

⑥前年冬天、母亲来北京我家居住,突然胆囊结石发作,是一些大块结石从胆囊进入了胆道,造成胆道堵塞,疼编难忍,不能吃喝,不几天就脸色蜡黄,已有并发胰腺炎的征兆,必须开刀做手术,摘除胆龛,否则,不可能活命。但对于八十九岁的母亲来说,这种手术风险根大,有可能下不了手术台,医生怎么也下不了做手术的决心。我和爱人从来没有遇到过这种事情,看着母亲的病苦模样,急得乱转,拿不定主意——不做手术吧,肯定没法活,做手术吧,也怕活不过来。尽管这些话我和医生都没有给母亲说明,母亲大约也看清楚了这事,把我和爱人叫到面前说:“开刀做手术吧,我不怕,越怕死越活不成,要活就得想办法,不想法啥事也办不成。”几句话坚定了我和医生做手术的决心。医生马上开始准备,很快做了胆切除手术。整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼。七天顺利出院,比年轻人恢复得都好都快,医生和同室的病友都为之称道佩服。母亲这次治病中表现出的勇气,让我和我爱人更加由衷敬佩。

⑦我觉得,我对母亲身上的这种勇气认识得太晚了。若是早些认识,像母亲一样,这几十年肯定还会多做成一些事情。我爱人曾几次说:“看看母亲,母亲没有文化,也没有见过多大世面,我们有文化,也工作了这么多年,为什么我们常常办事还不如母亲。”我想了很久说:“这是因为母亲对生活和困难有一种不屈不挠的精神。”

(选自《光明日报》)

19.阅读文章②-⑤段,根据文章内容,填写下面表格。

母亲的语言 对我的影响

人要想成点事,就得上学,就得学本事。 ①

出门的饺子回家的面,人到哪里都是平安。 始终怀揣着家的温暖与安全感,饺子和面条也成为一生眷恋的食物。

路是靠自己走宽的。 ②

③ ④

20.品读第⑥读段画线句“整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼”,说说其中蕴含了作者怎样的情感。

21.文章结尾,作者用“不屈不挠”来概括母亲的精神品质,你觉得是否恰当?请结合文章内容说明理由。

22.以下对《看看母亲》这个题目的理解不准确的一项是( )

A.提示文章围绕对母亲的重新审视展开,呈现母亲在作者成长历程中的多样言行与经历,以“看看”二字引领读者感受母亲形象的多面性与深刻性。

B.起到结构上的统领作用,使文章围绕母亲这一核心人物组织素材,展现母亲对作者人生的塑造意义。

C.有观察母亲的意思,是作者用眼睛观察母亲的外貌和日常行为,重点在于描写母亲的外貌、动作和语言。

D.表达作者对母亲的深情,借由题目传达出随着岁月沉淀而愈发浓烈的情感,强调母亲在作者心中地位的重要性。

七、作文(本大题共2小题)

23.课间十五分钟,是心灵的休憩站,是创意的孵化巢,是知识的巩固角,是社交的小舞台……在这短暂时光里,欢笑与思考交织,活力同探索共舞。请以《我的课间十五分钟》为题目,写一篇作文。不限文体(诗歌除外)。

24.请以“我小心翼翼地打开了一封来自未来的信”为开头,写一个故事。题目自拟。

要求:将作文题目写在答题卡上,作文内容积极向上,中心突出,字数不少于600字,不要出现所在学校的校名或师生姓名。

北京市昌平区2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

答案及简析

一、基础知识综合

1.答案:C

简析:题目要求依据“字体一致,和谐美观”的原则选择“平”字。给定书法作品中“知家乡爱昌”是楷书字体,A选项是篆书,风格古朴,笔画繁复;B选项是草书,结构简省,纵任狂放;D选项是隶书,讲究蚕头燕尾,一波三折;只有C选项是楷书,形体方正,笔画平直,与已有字体一致,所以选C。

2.答案:B

简析:“古籍”指古代流传下来的书籍,“籍”不能写成“藉”;“名胜古迹”是指风景优美且有古代遗迹的著名地方,“胜”表示优美的,不能用“盛”;“交融”意思是融合在一起,相互交汇,“融”不能写成“溶”。所以选B。

3.答案:A

简析:“琳琅满目”形容美好的事物众多,满眼都是,多指书籍、工艺品、商品等,不能用来形容温泉,A选项使用不恰当。“波光粼粼”形容水面被阳光或月光照射后,水波闪动的样子,用来描绘温榆河水面合适;“和谐共生”体现现代化种植技术与大自然规律融洽配合,使用恰当;“独具匠心”说明新景观设计精巧、有创意,使用恰当。

4.答案:A

简析:昌平北枕燕山,西峙太行形成的山前暖带对首都起到环绕、呵护作用。A选项“犹如长长的臂弯,环抱着”,用“臂弯”比喻山前暖带,“环抱着”生动体现其对首都的环绕、守护姿态,契合昌平与首都的地理关系和文段氛围。B选项“浩瀚的星河”与昌平山前暖带的实际作用关联不大;C选项“美丽的花环”侧重于装饰,无法体现守护意义;D选项“五彩的丝线,缠绕着”给人松散随意之感,不能准确表达暖带与首都的紧密关系。

5.答案:C

简析:甲处“一流科技园区”“一流创新型企业”“一流科技人才”是并列关系且并列成分较短,所以用顿号表示短暂停顿;乙处前面介绍东区“能源谷”,后面介绍西区“生命谷”,二者是并列关系的分句,所以用分号分隔,标明层次。

6.答案:B

简析:根据文段“西区‘生命谷’,北京自贸试验区科技创新片区的重要组成部分”以及地图中各区域的位置标注,结合“未来科学城‘两谷一园’协同发力”的描述,可判断“生命谷”在图中的②位置。

7.答案:D

简析:对联要求上下联词性相对、结构一致、内容相关。上联“知家乡”是动宾结构,“存雅韵”也是动宾结构,下联“爱昌平”是动宾结构,所以①处应是动宾结构“传承文脉”;上联“存雅韵”中“存”是动词,“雅韵”是名词,下联“创新科技”后也应接动宾结构,且“续华章”在词性和平仄上与“存雅韵”相对较为工整,在内容上也与上联呼应,展现对昌平的热爱与对未来的期许,所以②处填“续华章”。

二、名句名篇默写

8.答案:(1)海日生残夜;(2)思而不学则殆;(3)示例:月出惊山鸟,时鸣春涧中(王维《鸟鸣涧》)(本试卷中出现的句子除外,符合要求的诗句均可。如“举杯邀明月,对影成三人”(李白《月下独酌》);“海上生明月,天涯共此时”(张九龄《望月怀远》)等。)

简析:(1)(2)属于直接默写,注意“残”“殆”等字不要写错。(3)要求写出含有“月”字的连续两句诗,且不能是试卷中出现过的,所写诗句符合要求即可,如答案示例中的诗句。

三、诗歌鉴赏

9.答案:秋风萧瑟;凄凉、萧瑟;统一中原、建功立业的雄心壮志(或“博大的胸襟、宏伟的抱负”)

简析:《观沧海》中“秋风萧瑟”点明秋景;《天净沙 秋思》里“枯藤”“老树”“昏鸦”等景物营造出凄凉、萧瑟的氛围;《观沧海》描绘大海的壮阔景象,通过“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”表达了诗人曹操统一中原、建功立业的雄心壮志以及博大的胸襟。

10.答案:画面:一座小桥横跨在潺潺流淌的小溪上,溪水清澈见底,溪边有几户人家,屋顶上升起袅袅炊烟。(描绘出桥、水、人家等要素,语言通顺即可。)作用:①以乐景衬哀情,描绘出温馨恬静的景象,与游子的孤独漂泊形成鲜明对比,更加突出了游子的羁旅之苦和思乡之情。②营造出宁静、祥和的氛围,使读者更能感受到诗人内心的孤寂与凄凉。(意思对即可。)

简析:描绘画面时抓住“小桥”“流水”“人家”这些关键要素,用通顺的语言展现出温馨恬静的场景。“小桥流水人家”描绘的是温馨画面,而游子漂泊在外,这种乐景与游子的孤独形成鲜明对比,更能衬托出游子的羁旅之苦和思乡之情,同时宁静祥和的氛围也让读者更能体会诗人内心的孤寂凄凉。

四、文言文阅读

11.答案:D

简析:“年与时驰”中“时”是“时光”的意思。A选项“学而时习”中“时”是“按时”;B选项“时隐时现”中“时”是“时而”;C选项“时来运转”中“时”是“时机”;D选项“时不我待”中“时”是“时光”,与题干中“时”的意思相同。

12.答案:D

简析:“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”意思是不恬静寡欲就无法明确志向,不保持内心宁静就无法到达远方,“淡泊”“宁静”是“明志”的前提,D选项理解错误。A、B、C选项对“淡泊”“宁静”的解释以及对句子的理解均正确。

13.答案:静以修身,俭以养德;珍惜时光;移祸于人

简析:《诫子书》开篇诸葛亮劝勉儿子要“静以修身,俭以养德”;结尾“年与时驰,意与日去……将复何及”提醒儿子要珍惜时光;陈谏议认为儿子把劣马卖给商人是“移祸于人”,希望儿子能设身处地为他人着想。

五、名著阅读

14.答案:示例:我读出的是对信念的执着坚守。唐僧师徒四人西天取经,历经九九八十一难,途中遭遇各种妖魔鬼怪、艰难险阻,但他们始终未曾放弃。尤其是唐僧,无论遇到多少诱惑和危险,都坚定信念,一心向佛,一定要取得真经。这种对信念的执着追求令人敬佩,也告诉我们在生活中无论遇到多大困难,只要坚守信念,就有可能实现目标。

简析:先明确自己读出的感悟是“对信念的执着坚守”,然后结合《西游记》中唐僧师徒四人西天取经历经磨难却始终不放弃,特别是唐僧一心向佛的情节进行阐述,最后点明这种精神对我们生活的启示。

六、现代文阅读

15.答案:天气;果蔬;植物

简析:文章第①段通过描写街头巷尾暑热的变化体现天气的不同;第②段写菜市场里果蔬的变换,如韭菜花增多、西瓜生意变淡、秋梨等上市;第③④段写四合院的老枣树、杨树、国槐以及城墙边的灌木丛等植物的生长变化,展现季节更替。

16.答案:A

简析:“菜市场摊位上雪白新鲜的韭莱花,突然多起来了,在向人们宣告立秋的到来”这句话运用拟人的修辞手法,将韭菜花当作宣告立秋到来的使者,而不是比喻,A选项分析错误。B、C、D选项对各句修辞手法及作用的分析均正确。

17.答案:示例一:对比手法。将三十年前立秋所见的天空与现在立秋时的天空进行对比,突出现在天空更加蔚蓝,强调了京城新秋空气清新、环境变好的特点,表达了作者对京城新秋的喜爱之情。示例二:多感官结合写法。作者描写蓝天下划破金色晨曦的沙沙鸽哨,从视觉(“蓝天下”“雪白的鸽子”“蔚蓝的天空”)和听觉(“沙沙鸽哨”)角度,生动形象地描绘出京城新秋天空的美丽景象,给读者带来丰富的感官体验,让读者仿佛身临其境,感受到京城新秋的独特魅力。

简析:若选对比手法,抓住第⑦段中“眼前的天空,好像比我三十年前立秋那天所见更蓝了一些”,分析将现在与过去天空对比,突出现在天空特点以及表达的情感;若选多感官结合写法,从视觉描写(蓝天、白鸽、蔚蓝天空)和听觉描写(沙沙鸽哨)角度,阐述其对描绘景象、带给读者感受的作用。

18.答案:①表层含义:表明秋天正式来临,金秋时节的各种景象将依次呈现,如秋高气爽、落叶纷飞、果实成熟等。②深层含义:暗示京城新秋的独特韵味和美好已经展现在人们面前,它带来了自然的变化、生活的新景象以及人们心境的改变,开启了一个充满诗意和美好的季节,表达了作者对京城新秋的期待和喜爱之情。

简析:从表层看,这句话就是说秋天到了,金秋的各种景象即将展现;从深层分析,结合全文对京城新秋的描写,它代表着京城新秋独特的美好,包括自然、生活和人们心境的变化,表达了作者对京城新秋的期待与喜爱。

19.答案:①促使“我”不断学习新知识,适应不同工作岗位,努力干好工作。②让“我”懂得与人相处之道,与小伙伴和好,在各地都能与他人友好相处,人生道路顺遂。③男人要顶得住事。④给予“我”面对困难和挫折的勇气与力量,支撑“我”完成学业、应对生活难题。

简析:①处结合第②段母亲的话对“我”学习和工作的影响概括;②处根据第④段母亲的话让“我”与小伙伴和好以及长大后与人友好相处进行概括;③处直接从第⑤段提取母亲的话;④处结合第⑤段母亲的话对“我”面对困难和完成学业的作用进行概括。

20.答案:①对母亲坚强勇敢的敬佩之情,母亲在如此高风险的手术及术后恢复过程中,从未喊疼,展现出非凡的勇气。②心疼母亲,母亲虽未表达疼痛,但作者深知手术的痛苦,对母亲默默承受痛苦感到心疼。③为母亲感到骄傲,母亲的坚强表现让作者由衷地为有这样一位勇敢的母亲而自豪。

简析:母亲在高风险手术及恢复过程中不喊疼,体现出坚强勇敢,作者由此产生敬佩之情;作者知道手术痛苦,母亲却默默承受,所以会心疼;母亲的坚强让作者为她感到骄傲。这三种情感都蕴含在“整个住院治疗期间,母亲从始至终没有说过一声疼”这句话中。

21.答案:恰当。母亲在面对生活的各种困难时,如父亲重病、家庭困难时,鼓励“我”坚持上学,自己承担家庭重担,体现出坚韧不拔;在面对高风险手术时,坚定选择手术且术后坚强恢复,表现出勇敢无畏。这些都体现了母亲不屈不挠的精神品质。

简析:从文中母亲在父亲重病、家庭困难时鼓励“我”上学,自己承担家务,以及面对高风险手术勇敢选择并坚强恢复等情节,可以看出母亲面对困难不退缩,坚韧勇敢,所以用“不屈不挠”概括其精神品质恰当。

22.答案:C

简析:《看看母亲》这个题目重点不是用眼睛观察母亲的外貌,而是通过回忆母亲的言行对“我”的影响,展现母亲的精神品质以及“我”对母亲的重新审视和深厚情感,C选项理解不准确。A、B、D选项对题目的理解均正确。

七、作文

23-24.略

同课章节目录