统编版高中语文选择性必修上册6.1《老子》四章课件

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册6.1《老子》四章课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 192.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 15:17:55 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

选自《老子道德经注校释》

高中语文 选择性必修上册 第二单元

1.了解老子及其作品《道德经》。

2.掌握重要的实词、虚词和特殊句式。

3.思考老子思想处世的道理及现实意义。

学习目标

“李母怀胎八十一载,逍遥李树下,乃割左腋而生”

----《玄妙内篇》

新课导入

老子在周王室担任过守藏室史,后来看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关四处云游,骑青牛过函谷关时,在函谷府衙为府尹留下洋洋五千言《道德经》,我们今天学习的内容便出自此书。

新课导入

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

走近老子

走近老子

老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头。

他博学多才,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

走近老子

老子思想

“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

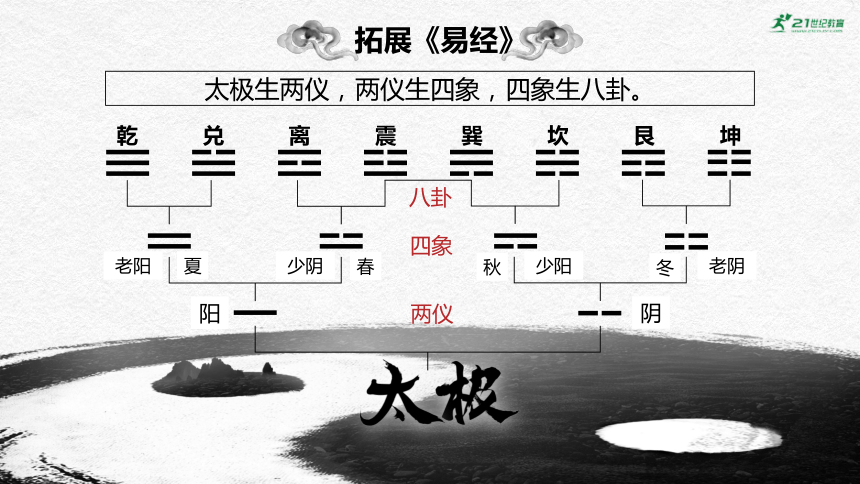

拓展《易经》

乾

兑

离

震

巽

坎

艮

坤

八卦

四象

两仪

阳

阴

老阳

少阴

少阳

老阴

夏

春

秋

冬

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。他认为“道生万物”,宇宙是一个自然产生及演变的过程,天地万物都依照自然规律发展变化。

老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的。“有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随”。

老子思想

在立身处世方面,老子强调“谦虚”“不争”“柔弱”“知足”等,主张把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。这种观点在一定条件下有合理性,但它忽视了矛盾双方的斗争,把转化看成是无条件的循环往复。

老子思想

在政治思想方面,老子主张“无为而治”,“无为”也就是不妄为。万事万物顺着自然之性萌生、发展,人们能够自由自在的生活,最终达到“相安无事”的自然状态。其理想政治境界是“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

老子思想

作品简介

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,分《道经》、《德经》上下两篇,以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,多以政治为旨归,被誉为万经之王。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

车轮的中心部位

揉和;黏土

门窗

“有”供人方便利用,正是“无”起了作用。

重点字词

三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

课文翻译

1、怎样理解“有”和“无”?对我们有何启示?

“有”和“无”是对立统一的,相互依存,相互作用。器物实体的“有”,提供便利的条件;器物中空的“无”,是其发挥作用的关键。

有无相生

理解内容

启示:一般人只注意到了实有的作用,而忽略了空虚的作用。我们要辩证地看待二者的关系,兼顾双方。

从世俗的经验展开思辨,用“车毂”等生活实例,直接论说道理。使用对偶句,增强韵味和气势,富有韵律美。

理解内容

2、试分析本章的论说特点

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖的人

自我夸耀

自我显露的不能显明

自我夸耀

为,做

行走不稳

同“形”

重点字词

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

课文翻译

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为会导致失败,不符合自然规律的政策不能取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,以一颗平常心去面对,方可长久。

理解内容

1、这一章告诉我们什么道理?

运用比喻论证的手法,将自以为是的做法比作是“物或恶之”的“余食赘肉”,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

理解内容

2、这一章采用了什么论证方法?

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久 。

死而不朽的人就是长寿。有道之人身死而道长存。

智慧

聪明

重点字词

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

课文翻译

应做自知、自胜、自足、强行的人。知晓别人的长处和短处,更要了解自己,不狂妄自负;同时坚定生活信念,保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。

运用对偶句和排比,增强气势,层层递进。

2、概括这一章的特点。

理解内容

1、概括这一章蕴含的道理?

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

显露迹象

解决

同“判”,分离

比喻极其细微的事物

同“蔂”,土筐

重点字词

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

动手去做的

有所把持的

指顺应自然,不求有所作为。

接近成功

重点字词

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

常人所不想要的

常人所不学习的

弥补、补救

不加以干预

重点字词

这段话表达了关于事物发展和处理的深刻哲理。它强调了对于事物发展的洞察力和预见性,以及在事情未发生或尚处于萌芽状态时进行干预和处理的重要性。事物在安然未生变的时候容易持守,意味着在事情还未出现变化或问题还未显现时,把握和维持现状相对容易。而当问题开始显露迹象时,解决起来就相对困难。同样,事物在脆弱的时候容易分离,在细微的时候容易散失,因此在事物还处于弱小或不起眼的时候,应该给予足够的重视和关注。

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

课文翻译

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。所以圣人不求有所作为,因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

课文翻译

所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,学习常人所不学习的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

课文翻译

壹(开头到治之于未乱):

贰(合抱之木到始于足下):

叁(为者败之到故无失):

肆(民之从事到则无败事):

伍(是以圣人欲不欲到最后):

善于把握先兆

强调积累的重要性

无为而治

从始至终保持谨慎

不妄动、不妄为

划分层次

大的事物总是始于小的东西发展起来,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是以“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的。告诫人们,无论做什么事,必须具有坚强的毅力,从小事做起,才能成就大事业。

使用比喻论证的论证方法,运用排比和对偶的修辞手法层层深入,增强说服力。

2.概括这一章的特点。

理解内容

1、概括这一章蕴含的道理?

①善用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象举例说理,概括抽象道理。如用 “毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,相依相生。

②善用逆向思维。

从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等。

③善用比喻、排比、对偶等修辞。

写作特色

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

(曾皙)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。” 夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

儒家思想中超然通达的一面:

子曰:“天下有道则见,无道则隐。”

子曰:“道不行,乘桴浮于海。”

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家思想中积极用世的一面:

修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。

绝圣弃智,民利百倍。绝仁弃义,民复孝慈。绝巧弃利,盗贼无有。

受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。

合作探究

儒道互补体现在何处?

中国古代士大夫最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎 “圣人”;而黛玉更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸, 婉若“仙子”。前者是主流、正统, 因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

合作探究

儒道互补体现在何处?

“谋事在人,成事在天”

“有所为有所不为”

在求知、为人、处世等方面,我们怎样去实践“儒道互补”呢?

现实意义

观看视频,了解道家和儒家在道德观上的本质区别。

选自《老子道德经注校释》

高中语文 选择性必修上册 第二单元

1.了解老子及其作品《道德经》。

2.掌握重要的实词、虚词和特殊句式。

3.思考老子思想处世的道理及现实意义。

学习目标

“李母怀胎八十一载,逍遥李树下,乃割左腋而生”

----《玄妙内篇》

新课导入

老子在周王室担任过守藏室史,后来看到周王朝越来越衰败,就离开故土,准备出函谷关四处云游,骑青牛过函谷关时,在函谷府衙为府尹留下洋洋五千言《道德经》,我们今天学习的内容便出自此书。

新课导入

老子,姓李名耳,字聃,春秋末期人。中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。曾被列为世界文化名人,世界百位历史名人之一。

走近老子

走近老子

老子哲学与古希腊哲学一起构成了人类哲学的两个源头。

他博学多才,孔子周游列国时曾到洛阳向老子问礼。晚年见周王室日趋没落,便骑青牛而去,回故乡楚国过着隐居生活。

走近老子

老子思想

“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”

“人法地,地法天,天法道,道法自然。”

“道生一,一生二,二生三,三生万物。”

拓展《易经》

乾

兑

离

震

巽

坎

艮

坤

八卦

四象

两仪

阳

阴

老阳

少阴

少阳

老阴

夏

春

秋

冬

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变。他认为“道生万物”,宇宙是一个自然产生及演变的过程,天地万物都依照自然规律发展变化。

老子哲学的精髓是他的朴素辩证法思想,认为天地万物都是相反相成的。“有无相生,难易相成,高下相倾,音声相和,前后相随”。

老子思想

在立身处世方面,老子强调“谦虚”“不争”“柔弱”“知足”等,主张把自己放在弱者地位,认为“柔弱胜刚强”。这种观点在一定条件下有合理性,但它忽视了矛盾双方的斗争,把转化看成是无条件的循环往复。

老子思想

在政治思想方面,老子主张“无为而治”,“无为”也就是不妄为。万事万物顺着自然之性萌生、发展,人们能够自由自在的生活,最终达到“相安无事”的自然状态。其理想政治境界是“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”。

老子思想

作品简介

《老子》又称《道德经》,共81章,5000余字,分《道经》、《德经》上下两篇,以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道,多以政治为旨归,被誉为万经之王。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

车轮的中心部位

揉和;黏土

门窗

“有”供人方便利用,正是“无”起了作用。

重点字词

三十根辐条汇集到一个毂当中,车的功用正是产生于车毂中空地方的“ 无”。和泥制作陶器,陶器的功用正是产生于陶器中空地方的“ 无”。开凿门窗建造房屋,房屋的功用正是产生于房屋四壁中空地方的“ 无”。所以“ 有”( 车子、器皿、屋室) 供人方便利用,正是“ 无”起了作用。

三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。

课文翻译

1、怎样理解“有”和“无”?对我们有何启示?

“有”和“无”是对立统一的,相互依存,相互作用。器物实体的“有”,提供便利的条件;器物中空的“无”,是其发挥作用的关键。

有无相生

理解内容

启示:一般人只注意到了实有的作用,而忽略了空虚的作用。我们要辩证地看待二者的关系,兼顾双方。

从世俗的经验展开思辨,用“车毂”等生活实例,直接论说道理。使用对偶句,增强韵味和气势,富有韵律美。

理解内容

2、试分析本章的论说特点

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

踮起脚尖的人

自我夸耀

自我显露的不能显明

自我夸耀

为,做

行走不稳

同“形”

重点字词

踮起脚的人不能久立,跨大步的人行走不稳,自我显露的人不能显明,自以为是的人不能彰显,自我夸耀的人不能建功,自我夸耀的人不能长久。( 这些行为)用道的观点来看,就叫作剩饭、赘瘤,人们常常厌恶它们,所以有道的人不这样做。

企者不立,跨者不行;自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行,物或恶之,故有道者不处。

课文翻译

顺道而行,不自己妄为。急躁冒进、自我炫耀的行为会导致失败,不符合自然规律的政策不能取得相应的成果,老子告诫人们为人应谦恭谨慎,为政应温和柔顺,只有脚踏实地,以一颗平常心去面对,方可长久。

理解内容

1、这一章告诉我们什么道理?

运用比喻论证的手法,将自以为是的做法比作是“物或恶之”的“余食赘肉”,点明这是有道的人不愿意做的事,更加形象生动,通俗易懂。

理解内容

2、这一章采用了什么论证方法?

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

勤勉而行的人有意志。

不丧失立身之基的人能够长久 。

死而不朽的人就是长寿。有道之人身死而道长存。

智慧

聪明

重点字词

认识别人的人有智慧,了解自己的人才算聪明。战胜别人的人有力量,战胜自己的人才算坚强。知道满足的人能够富有,勤勉而行的人有意志。不丧失立身之基的人能够长久,死而不朽的人就是长寿。

知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志。不失其所者久,死而不亡者寿。

课文翻译

应做自知、自胜、自足、强行的人。知晓别人的长处和短处,更要了解自己,不狂妄自负;同时坚定生活信念,保持旺盛的生命力和饱满的精神风貌,与大道“复归”,从而“死而不亡”。

运用对偶句和排比,增强气势,层层递进。

2、概括这一章的特点。

理解内容

1、概括这一章蕴含的道理?

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

显露迹象

解决

同“判”,分离

比喻极其细微的事物

同“蔂”,土筐

重点字词

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

动手去做的

有所把持的

指顺应自然,不求有所作为。

接近成功

重点字词

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

常人所不想要的

常人所不学习的

弥补、补救

不加以干预

重点字词

这段话表达了关于事物发展和处理的深刻哲理。它强调了对于事物发展的洞察力和预见性,以及在事情未发生或尚处于萌芽状态时进行干预和处理的重要性。事物在安然未生变的时候容易持守,意味着在事情还未出现变化或问题还未显现时,把握和维持现状相对容易。而当问题开始显露迹象时,解决起来就相对困难。同样,事物在脆弱的时候容易分离,在细微的时候容易散失,因此在事物还处于弱小或不起眼的时候,应该给予足够的重视和关注。

其安易持,其未兆易谋;其脆易泮,其微易散。为之于未有,治之于未乱。合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

课文翻译

动手去做的就会坏事,有所把持的就会失去。所以圣人不求有所作为,因此不会败事,不执意把持,因此不会丧失。一般人做事,常在接近成功时遭致失败。审慎面对事情的终结,一如开始时那样,就不会失败。

为者败之,执者失之。是以圣人无为故无败,无执故无失。民之从事,常于几成而败之。慎终如始,则无败事。

课文翻译

所以圣人想要常人所不想要的,不珍贵难得的货品,学习常人所不学习的,补救众人所犯的过错,以辅助万物的自然变化而不加以干预。

是以圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过,以辅万物之自然而不敢为。

课文翻译

壹(开头到治之于未乱):

贰(合抱之木到始于足下):

叁(为者败之到故无失):

肆(民之从事到则无败事):

伍(是以圣人欲不欲到最后):

善于把握先兆

强调积累的重要性

无为而治

从始至终保持谨慎

不妄动、不妄为

划分层次

大的事物总是始于小的东西发展起来,“合抱之木”、“九层之台”、“千里之行”的远大事情,都是以“生于毫末”、“起于累土”、“始于足下”为开端的。告诫人们,无论做什么事,必须具有坚强的毅力,从小事做起,才能成就大事业。

使用比喻论证的论证方法,运用排比和对偶的修辞手法层层深入,增强说服力。

2.概括这一章的特点。

理解内容

1、概括这一章蕴含的道理?

①善用具体形象表现抽象哲理。

以生活现象举例说理,概括抽象道理。如用 “毂”“器”“室”说明世间万物都存在“有”和“无”的对立统一,相依相生。

②善用逆向思维。

从常人思维的反面提出问题从而达到正面说理的效果。如圣人欲不欲,不贵难得之货,学不学,复众人之所过”等。

③善用比喻、排比、对偶等修辞。

写作特色

儒家偏重社会伦理,思考人与人的关系,强调道德完善和人格提升,注重积极进取的历史使命感和社会责任心;侧重人道。

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家偏重哲学问题,思考人与自然的关系,强调摆脱出世入世的束缚,注重宁静和谐与超越世俗的观念;侧重天道。

(曾皙)曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。” 夫子喟然叹曰:“吾与点也!”

儒家思想中超然通达的一面:

子曰:“天下有道则见,无道则隐。”

子曰:“道不行,乘桴浮于海。”

合作探究

儒道互补体现在何处?

道家思想中积极用世的一面:

修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。

绝圣弃智,民利百倍。绝仁弃义,民复孝慈。绝巧弃利,盗贼无有。

受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。

合作探究

儒道互补体现在何处?

中国古代士大夫最初总是希望能够“学而优则仕”,有一番作为;当理想受挫、四顾茫然时,便思退隐,寄情山水。

从“儒道互补”看“钗黛合一”

宝钗似乎是一个儒家人物,谨言慎行、积极进取,近乎 “圣人”;而黛玉更像一个道家人物,自然率真、灵动飘逸, 婉若“仙子”。前者是主流、正统, 因此为“(蘅芜)君”;后者为辅助,因此为“(潇湘)妃(子)”。

合作探究

儒道互补体现在何处?

“谋事在人,成事在天”

“有所为有所不为”

在求知、为人、处世等方面,我们怎样去实践“儒道互补”呢?

现实意义

观看视频,了解道家和儒家在道德观上的本质区别。