专题四:中国古代的民族关系和对外交往- 2025学年中考历史重难点专练(含答案)

文档属性

| 名称 | 专题四:中国古代的民族关系和对外交往- 2025学年中考历史重难点专练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 883.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 17:50:56 | ||

图片预览

文档简介

专题四:中国古代的民族关系和对外交往

一、选择题

1.下列关于西域都护表述正确的是( )

A.最早设立于公元前60年

B.标志着今西藏地区正式归属中央王朝

C.都护府设在今天的乌鲁木齐

D.颁行秦朝的号令,对西域地区进行有效的管理

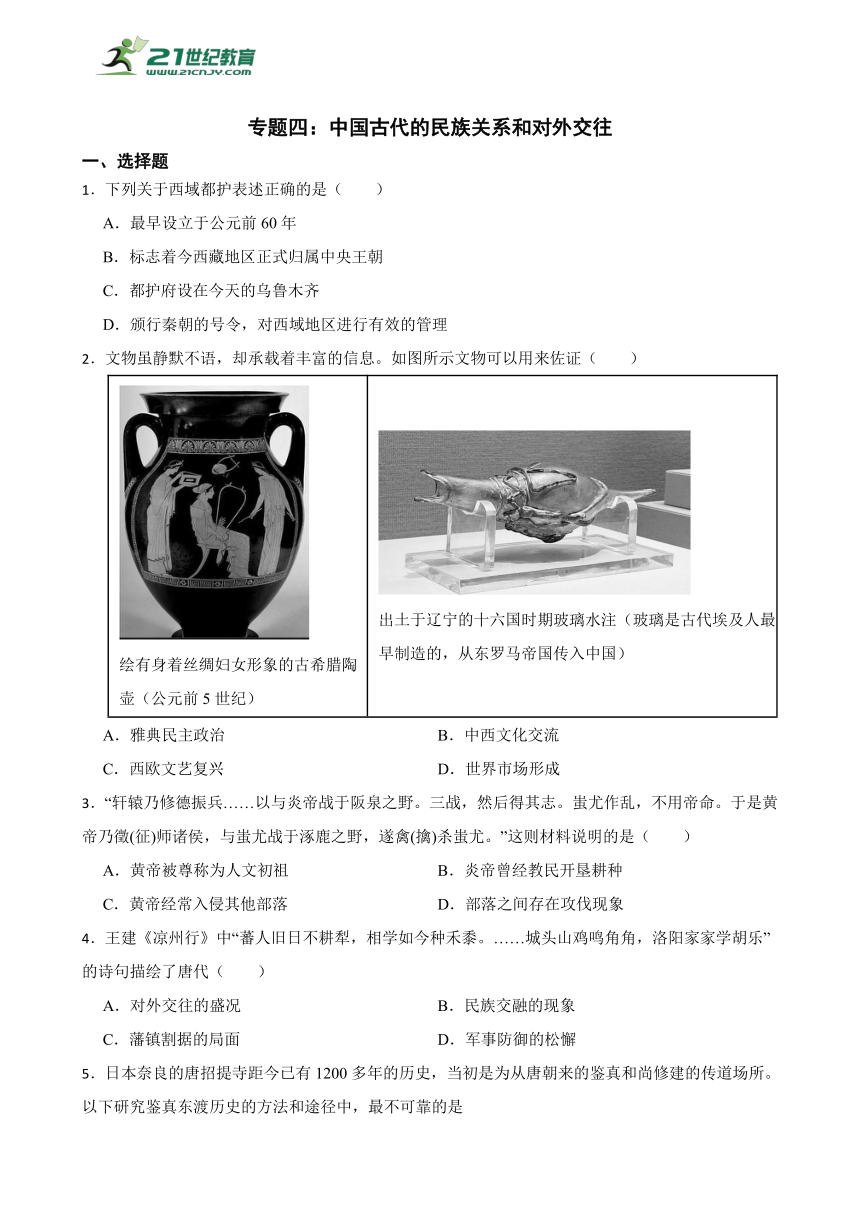

2.文物虽静默不语,却承载着丰富的信息。如图所示文物可以用来佐证( )

绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶(公元前5世纪) 出土于辽宁的十六国时期玻璃水注(玻璃是古代埃及人最早制造的,从东罗马帝国传入中国)

A.雅典民主政治 B.中西文化交流

C.西欧文艺复兴 D.世界市场形成

3.“轩辕乃修德振兵……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃徵(征)师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽(擒)杀蚩尤。”这则材料说明的是( )

A.黄帝被尊称为人文初祖 B.炎帝曾经教民开垦耕种

C.黄帝经常入侵其他部落 D.部落之间存在攻伐现象

4.王建《凉州行》中“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”的诗句描绘了唐代( )

A.对外交往的盛况 B.民族交融的现象

C.藩镇割据的局面 D.军事防御的松懈

5.日本奈良的唐招提寺距今已有1200多年的历史,当初是为从唐朝来的鉴真和尚修建的传道场所。以下研究鉴真东渡历史的方法和途径中,最不可靠的是

A.查阅历史文献 B.参观唐招提寺

C.咨询专家学者 D.观看电影《鉴真东渡》

6.唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。当时与我国进行友好往来的亚洲国家有 ( )

①日本 ②新罗 ③天竺 ④东罗马

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

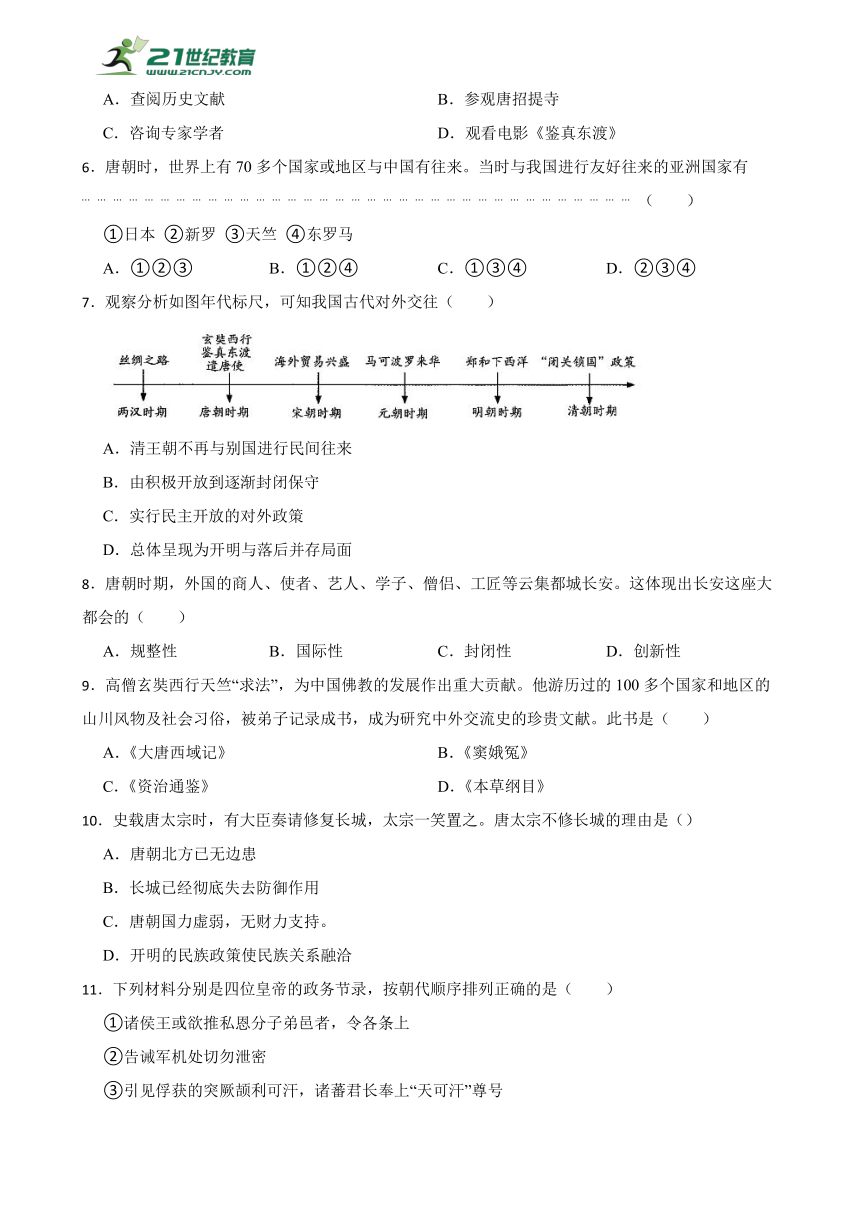

7.观察分析如图年代标尺,可知我国古代对外交往( )

A.清王朝不再与别国进行民间往来

B.由积极开放到逐渐封闭保守

C.实行民主开放的对外政策

D.总体呈现为开明与落后并存局面

8.唐朝时期,外国的商人、使者、艺人、学子、僧侣、工匠等云集都城长安。这体现出长安这座大都会的( )

A.规整性 B.国际性 C.封闭性 D.创新性

9.高僧玄奘西行天竺“求法”,为中国佛教的发展作出重大贡献。他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,被弟子记录成书,成为研究中外交流史的珍贵文献。此书是( )

A.《大唐西域记》 B.《窦娥冤》

C.《资治通鉴》 D.《本草纲目》

10.史载唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是()

A.唐朝北方已无边患

B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,无财力支持。

D.开明的民族政策使民族关系融洽

11.下列材料分别是四位皇帝的政务节录,按朝代顺序排列正确的是( )

①诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上

②告诫军机处切勿泄密

③引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

④始置诸州通判;凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行

A.①③④② B.①④③② C.④①②③ D.④③①②

12.唐太宗实行开明的民族政策,通过和亲的方式密切与少数民族的联系,有一位历史人物曾经以这样的方式嫁给吐蕃(今西藏)赞普松赞干布,她是( )

A.文成公主 B.花木兰 C.蔡文姬 D.王昭君

13.考古学家在对昭陵(唐太宗)附近的遗址发掘中,发现了文献中记载的立于昭陵的“十四国蕃君石像”,其中有“于阗王伏阇信、吐蕃赞普松赞干布”,这一发现可用于研究唐代的( )

A.经济水平 B.社会习俗 C.对外关系 D.民族政策

14.梁启超《饮冰室合集》载:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”这反映了中华民族的形成特点是( )

A.靠部落战争完成统一 B.由一个部落发展演变

C.通过诸侯国交流融合 D.由多个部族交融而成

15.如图为甘肃嘉峪关魏晋砖画中的两幅。它们共同反映了……………………… ( )

汉人胡食图 胡人牛耕图

A.政权分立 B.江南地区的开发

C.中外交往 D.北方民族大交融

16.形成正确的历史时空概念,掌握正确计算历史年代的方法是初中历史学习的目标之一。请判断下列历史事件发生在公元前1世纪的是( )

A.张骞于公元前138年出使西域

B.西汉政府于公元前60年设西域都护

C.刘秀于公元25年建立东汉

D.蔡伦于公元105年改进造纸术

17.在中国统一多民族国家的历史演进中,新疆各族人民同全国人民一道共同开拓了中国的辽阔疆土,共同缔造了多元一体的中华民族大家庭。该地区正式归属中央政府管辖开始于( )

A.秦朝 B.西汉 C.西晋 D.北朝

18.汤晓同学要做一期手抄报,搜集的素材有:北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成。由此判断,该期手抄报的主题是( )

A.国家统一 B.政权分立 C.社会变革 D.民族交融

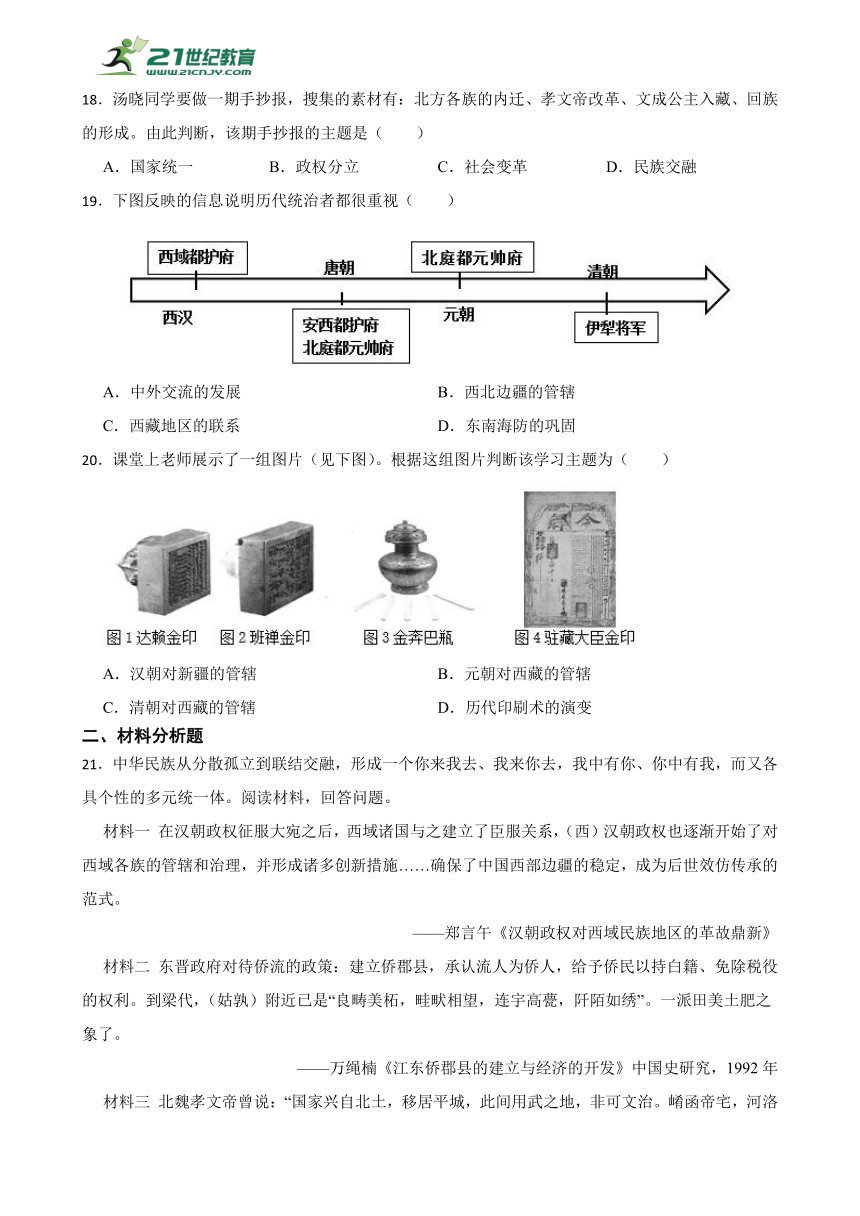

19.下图反映的信息说明历代统治者都很重视( )

A.中外交流的发展 B.西北边疆的管辖

C.西藏地区的联系 D.东南海防的巩固

20.课堂上老师展示了一组图片(见下图)。根据这组图片判断该学习主题为( )

A.汉朝对新疆的管辖 B.元朝对西藏的管辖

C.清朝对西藏的管辖 D.历代印刷术的演变

二、材料分析题

21.中华民族从分散孤立到联结交融,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。阅读材料,回答问题。

材料一 在汉朝政权征服大宛之后,西域诸国与之建立了臣服关系,(西)汉朝政权也逐渐开始了对西域各族的管辖和治理,并形成诸多创新措施……确保了中国西部边疆的稳定,成为后世效仿传承的范式。

——郑言午《汉朝政权对西域民族地区的革故鼎新》

材料二 东晋政府对待侨流的政策:建立侨郡县,承认流人为侨人,给予侨民以持白籍、免除税役的权利。到梁代,(姑孰)附近已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”。一派田美土肥之象了。

——万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》中国史研究,1992年

材料三 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地,非可文治。崤函帝宅,河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。移风易俗,信为甚难。”

——《魏书·任城王传》

(1)根据材料一结合所学知识,写出西汉对西域的管理机构及其影响。

(2)根据材料二,反映了江东地区什么经济景象并分析其出现原因。

(3)根据材料三结合所学知识,北魏孝文帝在“移风易俗”的具体措施并分析其历史意义?

(4)综合上述材料,围绕“民族与国家”主题提炼一个观点,并结合所学史实进行简要论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰,总结提升。)

22.唐朝是诗的国度,中国自古以来就有“诗史合一”的传统,通过唐诗,我们可以对唐朝的历史有更深的理解。

(1)贞观铜牙弩,开元锦兽张。——杜甫《复愁十二首》节选

按时序分别写出这首诗提到的两个唐朝盛世的名称和当时在位的皇帝。

时序排列 盛世名称 当时在位的皇帝

盛世一

盛世二

(2)某同学收集了一组唐诗,他认为这些唐诗,每一首都与历史教材中提到的某些史实密切相关。请仿照诗①的范例,帮助他把下表填写完整。

序号 作者 诗名 诗歌节选 可反应的史实和对史实的合理解读

① 白居易 《登观音台望城》 注:观音台为长安城中的高台 百千家似围棋局, 十二街如种菜畦。 【示例】唐都长安布局严整,规模宏大,人口众多

② 柳宗元 《乐府杂曲·鼓吹铙歌·高昌》 文皇南面坐,夷狄千群趋。…献号天可汗。注:“文皇”指的是唐太宗

③ 李白 《哭晁卿衡》 注:晁衡是唐朝时来华的日本人中的杰出代表 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

④ 孟郊 《登科后》 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花。

⑤ 杜甫 《春水》 接缕垂芳饵, 连筒灌小园。

(3)某同学认为上述五首诗歌能代表各个方面的盛唐气象,请帮助他完成整理。(填写对应诗歌序号即可)

农业发展 ;外交发展;民族交融 ;制度发展 ;城市发展

答案解析部分

1.A

2.B

3.D

从“‘轩辕乃修德振兵……以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽(擒)杀蚩尤’”可知,材料反映了黄帝与炎帝、黄帝与蚩尤之间的战争,这说明当时部落之间存在互相攻伐的现象,D正确;

黄帝为中华文明作出了重大贡献,后人尊称他为中华民族的“人文初祖”,但这与题干“‘以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野’”等不符,A错误;

传说炎帝曾教民开垦耕种,但这同样与与题干“‘以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野’”等不符,B错误;

题干材料反映了黄帝与炎帝、黄帝与蚩尤之间的战争,说明当时部落之间相互攻伐,而不是黄帝经常入侵其他部落,且这种说法也与题干“‘轩辕乃修德振兵’”“‘蚩尤作乱,不用帝命’”不符,C错误。

故答案为:D。

本题考点是古代神话传说。解题方法:结合所学分析题干内容,然后与选项对比即可。

4.B

5.D

6.A

唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”,除了日本与唐朝的友好往来外,天竺、新罗和唐朝还进行友好往来,①②③选项符合题意,选项A正确;

④罗马是欧洲国家,排除BCD。

故答案为A。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握唐朝对外交往的有关内容。

7.B

8.B

9.A

10.D

结合所学知识可知,唐太宗时期,注重发展与少数民族的关系。他实施开明的民族政策,得到了各个少数民族的尊重,使得当时的民族关系融洽。所以当时不需要修长城。选项D符合题意。

故答案为:D。

本题考查盛唐民族交往与交融的有关知识,旨在考查学生对历史事实的理解和识记能力。理解和识记贞观之治的相关史实是答题的关键。

11.A

12.A

13.D

14.D

根据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知中华民族的形成非一族所称,从古至今,远古时代的部落交错者相互往来,排除各自之间相关习俗,语言文化等方面的差异,趋向于走向统一文化认同,在这个过程中逐渐走向融合,形成统一民族,因此反映了中华民族形成的特点是由多个部落交融而成,故选D项

部落战争完成统一与题干内容不符,排除A项;

由一个部落发展演变与题干内容不符,排除B项;

通过诸侯国交流融合与题干内容不符,排除C项。

故答案为:D。

本题考查的是中华民族的形成。检测学生获取和解读历史信息、调动和运用所学知识、描述和解释历史现象,论证和发展问题,分析和解决问题的能力。

15.D

结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,北方和西北方少数民族大量进入中原,经过数百年的冲突与交往,他们与汉族逐渐汇聚。因此,本题中这组反映当时汉人胡食生活习俗的砖画可以用来直接研究民族交融,D正确;

题干所给材料体现的是饮食文化,不能反映出政权并立,A错误;

从题干所给材料看不出江南地区的开发,B错误;

题干反映当时汉人胡食生活习俗,与中外交往无关,C错误。

故答案为:D。

本题考点是民族交融。解题方法:结合所学分析砖画内容,然后与选项对比即可。

16.B

17.B

18.D

据材料“北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成”并结合所学可知,北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成体现了民族交流交融,故选D项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及国家统一,排除A项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及政权分立,排除B项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及社会变革,排除C项。

故答案为:D。

本题主要知识考点是古代民族交融。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握古代民族交融的相关史实。

19.B

20.C

C:根据题干图片“达赖金印”“班禅金印”“金奔巴瓶”“驻藏大臣金印”和结合所学可知,清朝时期,1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖,题干图片反映的是清朝管理西藏地区的史实,C项符合题意;

A:汉朝对新疆管理是设置西域都护,A项不符合题意;

B:元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,B项不符合题意;

D:题干图片反映的历史与清代管辖西藏有关,与历代印刷术的演变无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查清朝对西藏的管辖,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.(1)机构:西域都护。

影响:标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)景象:江南地区得到开发

原因:北方的人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术(北人南迁);东晋政府优待侨民政策(合理即可)

(3)说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等。(一点即可)

意义:促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)观点:民族融合是历史发展的必然趋势。

论述:中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。

结论:所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。)

(1)张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。结合所学可知,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)由材料“到梁代,(姑孰)附近已是‘良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣’。一派田美土肥之象了”可知,江南地区得到开发;原因:由材料“建立侨郡县,承认流人为侨人,给予侨民以持白籍、免除税役的权利”可知,东晋政府优待侨民政策,再加上北方人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术是江南地区得到开发的原因。

(3)结合所学可知,北魏孝文帝采取说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等措施来“移风易俗”。这些措施促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)本题属于开放性问题,学生观点明确,史论结合,条理清晰即可。综合上述材料,我们可以拟定观点:民族融合是历史发展的必然趋势

中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。

故答案为:(1)机构:西域都护。影响:标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)景象:江南地区得到开发;原因:北方的人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术(北人南迁);东晋政府优待侨民政策(合理即可)。

(3)说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等。(一点即可)

意义:促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)观点:民族融合是历史发展的必然趋势。

论述:中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。

结论:所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。)

本题难度适中,考查汉通西域和丝绸之路、北魏孝文帝改革、人口南迁和江南地区的开发等相关史实及学生的识记能力和分析问题的能力。理解并识记汉通西域和丝绸之路、北魏孝文帝改革、人口南迁和江南地区的开发等相关史实。

22.(1)

时序排列 盛世名称 当时在位的皇帝

盛世一 贞观之治 唐太宗(或李世民)

盛世二 开元盛世 唐玄宗(或李隆基)

(2)

序号 作者 诗名 诗歌节选 可反应的史实和对史实的合理解读

① 白居易 《登观音台望城》 百千家似围棋局, 十二街如种菜畦。 【示例】唐都长安布局严整,规模宏大,人口众多

② 柳宗元 《乐府杂曲·鼓吹铙歌·高昌》 文皇南面坐,夷狄千群趋。……献号天可汗。 唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族拥戴,被尊称为天可汗,推动了民族交融

③ 李白 《哭晁卿衡》 日本晁卿辞帝都, 征帆一片绕蓬壶。 唐朝时,日本派遣大量遣唐使来华,学习盛唐文化,唐朝的外交发展

④ 孟郊 《登科后》 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花。 唐朝实行科举制,促进了社会阶层的流动和教育的发展

⑤ 杜甫 《春水》 接缕垂芳饵, 连筒灌小园。 唐朝农业发达,使用了当时先进的灌溉工具筒车

(3)农业发展⑤;外交发展③;民族交融②;制度发展④;城市发展①

(1)结合所学知识,唐朝前期出现的盛世有贞观之治和开元盛世。唐太宗的年号是贞观,他统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。唐玄宗在位的前期,年号为“开元”。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)②:根据材料“文皇南面坐,夷狄千群趋。……献号天可汗”结合所学知识,反映了唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴。被尊奉为各族的“天可汗”,意即各族共同的君主。③:根据材料“晁衡是唐朝时来华的日本人中的杰出代表”及所学知识,反映了唐朝实行对外开放政策,日本多次派遣唐使学习唐朝文化,中日之间交流频繁。④:根据材料“登科后”及所学知识可知,反映了唐朝发展完善科举制。⑤:根据材料“连筒灌小园”及所学知识可知,反映了唐朝农民创制了新的灌溉工具——筒车,随水流自行转动,竹筒把水由低处汲到高处,便于灌溉。

(3)通过第二问的分析可知,农业发展⑤;外交发展③;民族交融②;制度发展④;城市发展①。

本题考查盛唐气象,侧重考查考生对基本概念、主干知识的理解掌握,考查考生的时空观念、历史解释的学科素养。

一、选择题

1.下列关于西域都护表述正确的是( )

A.最早设立于公元前60年

B.标志着今西藏地区正式归属中央王朝

C.都护府设在今天的乌鲁木齐

D.颁行秦朝的号令,对西域地区进行有效的管理

2.文物虽静默不语,却承载着丰富的信息。如图所示文物可以用来佐证( )

绘有身着丝绸妇女形象的古希腊陶壶(公元前5世纪) 出土于辽宁的十六国时期玻璃水注(玻璃是古代埃及人最早制造的,从东罗马帝国传入中国)

A.雅典民主政治 B.中西文化交流

C.西欧文艺复兴 D.世界市场形成

3.“轩辕乃修德振兵……以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃徵(征)师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽(擒)杀蚩尤。”这则材料说明的是( )

A.黄帝被尊称为人文初祖 B.炎帝曾经教民开垦耕种

C.黄帝经常入侵其他部落 D.部落之间存在攻伐现象

4.王建《凉州行》中“蕃人旧日不耕犁,相学如今种禾黍。……城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐”的诗句描绘了唐代( )

A.对外交往的盛况 B.民族交融的现象

C.藩镇割据的局面 D.军事防御的松懈

5.日本奈良的唐招提寺距今已有1200多年的历史,当初是为从唐朝来的鉴真和尚修建的传道场所。以下研究鉴真东渡历史的方法和途径中,最不可靠的是

A.查阅历史文献 B.参观唐招提寺

C.咨询专家学者 D.观看电影《鉴真东渡》

6.唐朝时,世界上有70多个国家或地区与中国有往来。当时与我国进行友好往来的亚洲国家有 ( )

①日本 ②新罗 ③天竺 ④东罗马

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.观察分析如图年代标尺,可知我国古代对外交往( )

A.清王朝不再与别国进行民间往来

B.由积极开放到逐渐封闭保守

C.实行民主开放的对外政策

D.总体呈现为开明与落后并存局面

8.唐朝时期,外国的商人、使者、艺人、学子、僧侣、工匠等云集都城长安。这体现出长安这座大都会的( )

A.规整性 B.国际性 C.封闭性 D.创新性

9.高僧玄奘西行天竺“求法”,为中国佛教的发展作出重大贡献。他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,被弟子记录成书,成为研究中外交流史的珍贵文献。此书是( )

A.《大唐西域记》 B.《窦娥冤》

C.《资治通鉴》 D.《本草纲目》

10.史载唐太宗时,有大臣奏请修复长城,太宗一笑置之。唐太宗不修长城的理由是()

A.唐朝北方已无边患

B.长城已经彻底失去防御作用

C.唐朝国力虚弱,无财力支持。

D.开明的民族政策使民族关系融洽

11.下列材料分别是四位皇帝的政务节录,按朝代顺序排列正确的是( )

①诸侯王或欲推私恩分子弟邑者,令各条上

②告诫军机处切勿泄密

③引见俘获的突厥颉利可汗,诸蕃君长奉上“天可汗”尊号

④始置诸州通判;凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行

A.①③④② B.①④③② C.④①②③ D.④③①②

12.唐太宗实行开明的民族政策,通过和亲的方式密切与少数民族的联系,有一位历史人物曾经以这样的方式嫁给吐蕃(今西藏)赞普松赞干布,她是( )

A.文成公主 B.花木兰 C.蔡文姬 D.王昭君

13.考古学家在对昭陵(唐太宗)附近的遗址发掘中,发现了文献中记载的立于昭陵的“十四国蕃君石像”,其中有“于阗王伏阇信、吐蕃赞普松赞干布”,这一发现可用于研究唐代的( )

A.经济水平 B.社会习俗 C.对外关系 D.民族政策

14.梁启超《饮冰室合集》载:“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也。”这反映了中华民族的形成特点是( )

A.靠部落战争完成统一 B.由一个部落发展演变

C.通过诸侯国交流融合 D.由多个部族交融而成

15.如图为甘肃嘉峪关魏晋砖画中的两幅。它们共同反映了……………………… ( )

汉人胡食图 胡人牛耕图

A.政权分立 B.江南地区的开发

C.中外交往 D.北方民族大交融

16.形成正确的历史时空概念,掌握正确计算历史年代的方法是初中历史学习的目标之一。请判断下列历史事件发生在公元前1世纪的是( )

A.张骞于公元前138年出使西域

B.西汉政府于公元前60年设西域都护

C.刘秀于公元25年建立东汉

D.蔡伦于公元105年改进造纸术

17.在中国统一多民族国家的历史演进中,新疆各族人民同全国人民一道共同开拓了中国的辽阔疆土,共同缔造了多元一体的中华民族大家庭。该地区正式归属中央政府管辖开始于( )

A.秦朝 B.西汉 C.西晋 D.北朝

18.汤晓同学要做一期手抄报,搜集的素材有:北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成。由此判断,该期手抄报的主题是( )

A.国家统一 B.政权分立 C.社会变革 D.民族交融

19.下图反映的信息说明历代统治者都很重视( )

A.中外交流的发展 B.西北边疆的管辖

C.西藏地区的联系 D.东南海防的巩固

20.课堂上老师展示了一组图片(见下图)。根据这组图片判断该学习主题为( )

A.汉朝对新疆的管辖 B.元朝对西藏的管辖

C.清朝对西藏的管辖 D.历代印刷术的演变

二、材料分析题

21.中华民族从分散孤立到联结交融,形成一个你来我去、我来你去,我中有你、你中有我,而又各具个性的多元统一体。阅读材料,回答问题。

材料一 在汉朝政权征服大宛之后,西域诸国与之建立了臣服关系,(西)汉朝政权也逐渐开始了对西域各族的管辖和治理,并形成诸多创新措施……确保了中国西部边疆的稳定,成为后世效仿传承的范式。

——郑言午《汉朝政权对西域民族地区的革故鼎新》

材料二 东晋政府对待侨流的政策:建立侨郡县,承认流人为侨人,给予侨民以持白籍、免除税役的权利。到梁代,(姑孰)附近已是“良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”。一派田美土肥之象了。

——万绳楠《江东侨郡县的建立与经济的开发》中国史研究,1992年

材料三 北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地,非可文治。崤函帝宅,河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。移风易俗,信为甚难。”

——《魏书·任城王传》

(1)根据材料一结合所学知识,写出西汉对西域的管理机构及其影响。

(2)根据材料二,反映了江东地区什么经济景象并分析其出现原因。

(3)根据材料三结合所学知识,北魏孝文帝在“移风易俗”的具体措施并分析其历史意义?

(4)综合上述材料,围绕“民族与国家”主题提炼一个观点,并结合所学史实进行简要论述。(要求:观点明确,史论结合,条理清晰,总结提升。)

22.唐朝是诗的国度,中国自古以来就有“诗史合一”的传统,通过唐诗,我们可以对唐朝的历史有更深的理解。

(1)贞观铜牙弩,开元锦兽张。——杜甫《复愁十二首》节选

按时序分别写出这首诗提到的两个唐朝盛世的名称和当时在位的皇帝。

时序排列 盛世名称 当时在位的皇帝

盛世一

盛世二

(2)某同学收集了一组唐诗,他认为这些唐诗,每一首都与历史教材中提到的某些史实密切相关。请仿照诗①的范例,帮助他把下表填写完整。

序号 作者 诗名 诗歌节选 可反应的史实和对史实的合理解读

① 白居易 《登观音台望城》 注:观音台为长安城中的高台 百千家似围棋局, 十二街如种菜畦。 【示例】唐都长安布局严整,规模宏大,人口众多

② 柳宗元 《乐府杂曲·鼓吹铙歌·高昌》 文皇南面坐,夷狄千群趋。…献号天可汗。注:“文皇”指的是唐太宗

③ 李白 《哭晁卿衡》 注:晁衡是唐朝时来华的日本人中的杰出代表 日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

④ 孟郊 《登科后》 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花。

⑤ 杜甫 《春水》 接缕垂芳饵, 连筒灌小园。

(3)某同学认为上述五首诗歌能代表各个方面的盛唐气象,请帮助他完成整理。(填写对应诗歌序号即可)

农业发展 ;外交发展;民族交融 ;制度发展 ;城市发展

答案解析部分

1.A

2.B

3.D

从“‘轩辕乃修德振兵……以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽(擒)杀蚩尤’”可知,材料反映了黄帝与炎帝、黄帝与蚩尤之间的战争,这说明当时部落之间存在互相攻伐的现象,D正确;

黄帝为中华文明作出了重大贡献,后人尊称他为中华民族的“人文初祖”,但这与题干“‘以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野’”等不符,A错误;

传说炎帝曾教民开垦耕种,但这同样与与题干“‘以与炎帝战于阪泉之野’”“‘与蚩尤战于涿鹿之野’”等不符,B错误;

题干材料反映了黄帝与炎帝、黄帝与蚩尤之间的战争,说明当时部落之间相互攻伐,而不是黄帝经常入侵其他部落,且这种说法也与题干“‘轩辕乃修德振兵’”“‘蚩尤作乱,不用帝命’”不符,C错误。

故答案为:D。

本题考点是古代神话传说。解题方法:结合所学分析题干内容,然后与选项对比即可。

4.B

5.D

6.A

唐朝在世界上享有很高的声望,各国称中国人为“唐人”,除了日本与唐朝的友好往来外,天竺、新罗和唐朝还进行友好往来,①②③选项符合题意,选项A正确;

④罗马是欧洲国家,排除BCD。

故答案为A。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握唐朝对外交往的有关内容。

7.B

8.B

9.A

10.D

结合所学知识可知,唐太宗时期,注重发展与少数民族的关系。他实施开明的民族政策,得到了各个少数民族的尊重,使得当时的民族关系融洽。所以当时不需要修长城。选项D符合题意。

故答案为:D。

本题考查盛唐民族交往与交融的有关知识,旨在考查学生对历史事实的理解和识记能力。理解和识记贞观之治的相关史实是答题的关键。

11.A

12.A

13.D

14.D

根据题干“华夏民族,非一族所成。太古以来,诸侯(指远古时期的部落)错居,接触交通,各去小异而大同,渐化合以成一族之形,后世所谓诸夏是也”可知中华民族的形成非一族所称,从古至今,远古时代的部落交错者相互往来,排除各自之间相关习俗,语言文化等方面的差异,趋向于走向统一文化认同,在这个过程中逐渐走向融合,形成统一民族,因此反映了中华民族形成的特点是由多个部落交融而成,故选D项

部落战争完成统一与题干内容不符,排除A项;

由一个部落发展演变与题干内容不符,排除B项;

通过诸侯国交流融合与题干内容不符,排除C项。

故答案为:D。

本题考查的是中华民族的形成。检测学生获取和解读历史信息、调动和运用所学知识、描述和解释历史现象,论证和发展问题,分析和解决问题的能力。

15.D

结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期,北方和西北方少数民族大量进入中原,经过数百年的冲突与交往,他们与汉族逐渐汇聚。因此,本题中这组反映当时汉人胡食生活习俗的砖画可以用来直接研究民族交融,D正确;

题干所给材料体现的是饮食文化,不能反映出政权并立,A错误;

从题干所给材料看不出江南地区的开发,B错误;

题干反映当时汉人胡食生活习俗,与中外交往无关,C错误。

故答案为:D。

本题考点是民族交融。解题方法:结合所学分析砖画内容,然后与选项对比即可。

16.B

17.B

18.D

据材料“北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成”并结合所学可知,北方各族的内迁、孝文帝改革、文成公主入藏、回族的形成体现了民族交流交融,故选D项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及国家统一,排除A项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及政权分立,排除B项。

该期手抄报的主题是民族交融,没有涉及社会变革,排除C项。

故答案为:D。

本题主要知识考点是古代民族交融。主要考查学生对历史的识记、理解能力。解题关键要熟练掌握古代民族交融的相关史实。

19.B

20.C

C:根据题干图片“达赖金印”“班禅金印”“金奔巴瓶”“驻藏大臣金印”和结合所学可知,清朝时期,1653年,清朝顺治皇帝册封“达赖喇嘛”,1713年,康熙皇帝册封“班禅额尔德尼”,并规定以后历世达赖和班禅都必须经过中央政府的册封。1727年,雍正设置驻藏大臣,代表中央政府与达赖和班禅共同管理西藏事务,规定达赖和班禅的继承,必须报请中央政府批准,加强对西藏的管理。清政府为加强对西藏的管辖制定了金瓶掣签制度。乾隆帝制定“金瓶掣签制度”,规定喇嘛教活佛转世人选必须由中央颁发的金奔巴瓶抽签决定,这一措施加强了对西藏的管辖,题干图片反映的是清朝管理西藏地区的史实,C项符合题意;

A:汉朝对新疆管理是设置西域都护,A项不符合题意;

B:元朝建立后,对西藏地区行使行政管理权,在这一地区设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,B项不符合题意;

D:题干图片反映的历史与清代管辖西藏有关,与历代印刷术的演变无关,D项不符合题意;

故答案为:C。

本题考查清朝对西藏的管辖,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

21.(1)机构:西域都护。

影响:标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)景象:江南地区得到开发

原因:北方的人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术(北人南迁);东晋政府优待侨民政策(合理即可)

(3)说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等。(一点即可)

意义:促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)观点:民族融合是历史发展的必然趋势。

论述:中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。

结论:所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。)

(1)张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。结合所学可知,西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)由材料“到梁代,(姑孰)附近已是‘良畴美柘,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣’。一派田美土肥之象了”可知,江南地区得到开发;原因:由材料“建立侨郡县,承认流人为侨人,给予侨民以持白籍、免除税役的权利”可知,东晋政府优待侨民政策,再加上北方人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术是江南地区得到开发的原因。

(3)结合所学可知,北魏孝文帝采取说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等措施来“移风易俗”。这些措施促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)本题属于开放性问题,学生观点明确,史论结合,条理清晰即可。综合上述材料,我们可以拟定观点:民族融合是历史发展的必然趋势

中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。

故答案为:(1)机构:西域都护。影响:标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖。

(2)景象:江南地区得到开发;原因:北方的人口南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术(北人南迁);东晋政府优待侨民政策(合理即可)。

(3)说汉语、改汉姓、学汉礼、遵汉制等。(一点即可)

意义:促进了民族融合,也增强北魏的实力。

(4)观点:民族融合是历史发展的必然趋势。

论述:中华民族在不断地交流和碰撞中形成多元统一体格局。如西汉西域都护的设置,标志着西域正式归属中央政权,有利于加强中央对西域的管辖,维护了民族的统一与发展;三国鼎立的局面,魏蜀吴各自发展又孕育统一的趋势;魏晋时期北人南迁,促进了江南地区的开发,亦促进了中国各地的民族大融合;北魏孝文帝汉化改革举措,促进了民族的融合等。

结论:所以说民族融合是一股不可阻挡的洪流,这是历史发展的必然趋势,民族融合是我国强大统一的重要因素,应当团结各民族人民共同创造中华文化历史大发展。)

本题难度适中,考查汉通西域和丝绸之路、北魏孝文帝改革、人口南迁和江南地区的开发等相关史实及学生的识记能力和分析问题的能力。理解并识记汉通西域和丝绸之路、北魏孝文帝改革、人口南迁和江南地区的开发等相关史实。

22.(1)

时序排列 盛世名称 当时在位的皇帝

盛世一 贞观之治 唐太宗(或李世民)

盛世二 开元盛世 唐玄宗(或李隆基)

(2)

序号 作者 诗名 诗歌节选 可反应的史实和对史实的合理解读

① 白居易 《登观音台望城》 百千家似围棋局, 十二街如种菜畦。 【示例】唐都长安布局严整,规模宏大,人口众多

② 柳宗元 《乐府杂曲·鼓吹铙歌·高昌》 文皇南面坐,夷狄千群趋。……献号天可汗。 唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族拥戴,被尊称为天可汗,推动了民族交融

③ 李白 《哭晁卿衡》 日本晁卿辞帝都, 征帆一片绕蓬壶。 唐朝时,日本派遣大量遣唐使来华,学习盛唐文化,唐朝的外交发展

④ 孟郊 《登科后》 春风得意马蹄疾, 一日看尽长安花。 唐朝实行科举制,促进了社会阶层的流动和教育的发展

⑤ 杜甫 《春水》 接缕垂芳饵, 连筒灌小园。 唐朝农业发达,使用了当时先进的灌溉工具筒车

(3)农业发展⑤;外交发展③;民族交融②;制度发展④;城市发展①

(1)结合所学知识,唐朝前期出现的盛世有贞观之治和开元盛世。唐太宗的年号是贞观,他统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”。唐玄宗在位的前期,年号为“开元”。当时政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定,唐朝的国力达到前所未有的强大,进入了鼎盛时期,历史上称为“开元盛世”。

(2)②:根据材料“文皇南面坐,夷狄千群趋。……献号天可汗”结合所学知识,反映了唐太宗实行开明的民族政策,得到周边各族的拥戴。被尊奉为各族的“天可汗”,意即各族共同的君主。③:根据材料“晁衡是唐朝时来华的日本人中的杰出代表”及所学知识,反映了唐朝实行对外开放政策,日本多次派遣唐使学习唐朝文化,中日之间交流频繁。④:根据材料“登科后”及所学知识可知,反映了唐朝发展完善科举制。⑤:根据材料“连筒灌小园”及所学知识可知,反映了唐朝农民创制了新的灌溉工具——筒车,随水流自行转动,竹筒把水由低处汲到高处,便于灌溉。

(3)通过第二问的分析可知,农业发展⑤;外交发展③;民族交融②;制度发展④;城市发展①。

本题考查盛唐气象,侧重考查考生对基本概念、主干知识的理解掌握,考查考生的时空观念、历史解释的学科素养。

同课章节目录