纲要(下)第1课 文明的产生与早期发展 课件(共78张PPT含视频)

文档属性

| 名称 | 纲要(下)第1课 文明的产生与早期发展 课件(共78张PPT含视频) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 57.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 08:18:36 | ||

图片预览

文档简介

(共78张PPT)

第1课 文明的产生与早期发展

重点:早期人类文明的产生了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成不同时空条件

难点:了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成不同时空条件

【课标要求】

知道早期人类文明的产生,了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成的不同时空条件;认识古代各大帝国的区域性影响和不同文明之间的早期联系

【重点难点】

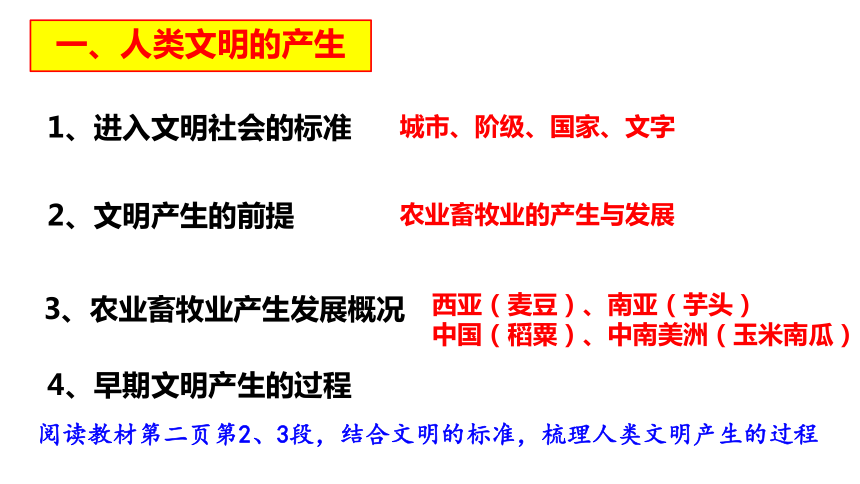

1、进入文明社会的标准

一、人类文明的产生

看视频回答:文明的标准

1、进入文明社会的标准

一、人类文明的产生

西方标准:城市、文字、冶金术

中国标准:城市、阶级、王权国家

标准到底是什么

人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的一些特征。这些特征包括:城市中心、国家的政治权利、纳贡或税收、文字、社会分为阶级或等级、巨大的建筑物、各种专门的艺术和科学,等等。并非所有文明都具有这些特征,但是这一组特征在确定世界上不同地域、不同时期的文明性质时,可以用作一般的指南。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阅读材料结合教材,明确进入文明社会的标准:

从视频、材料和教材可知,不同的学者对人类进入文明社会的标准认识不尽相同,一种文明也不一定都同时具备所有要素,但基本包括:城市、阶级、国家、文字的出现

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

城市、阶级、国家、文字等的出现

阅读材料结合课题下面导言,思考:人类进入文明的前提是什么

农业的起源,是人类历史上的巨大进步,以农耕畜牧为基础的定居聚落的出现,是人类通向文明社会的共同起点。从此,由村落到都邑,由部落到国家,人类一步步由史前走向文明

—王震中《文明与国家的起源》

文明产生的前提

农业畜牧业的产生与发展

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字的出现

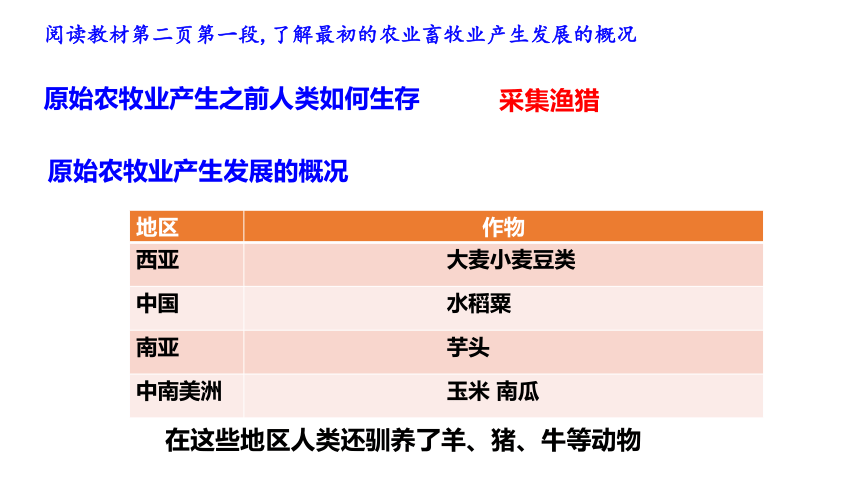

阅读教材第二页第一段,了解最初的农业畜牧业产生发展的概况

原始农牧业产生之前人类如何生存

采集渔猎

地区 作物

西亚 大麦小麦豆类

中国 水稻粟

南亚 芋头

中南美洲 玉米 南瓜

原始农牧业产生发展的概况

在这些地区人类还驯养了羊、猪、牛等动物

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字

4、早期文明产生的过程

西亚(麦豆)、南亚(芋头)

中国(稻粟)、中南美洲(玉米南瓜)

阅读教材第二页第2、3段,结合文明的标准,梳理人类文明产生的过程

城市的产生

阶级的产生

国家的产生

文字的产生

农业发展推动社会分工,手工业、商业出现;社会经济发展,一部分人从事专门的管理和文化创造工作;农耕生产需要人们定居生活,一些较大的居住点发展为早期城市

社会分工的发展、社会生产率的提高剩余产品的出现,推动私有制产生和阶级分化

在阶级矛盾和部落战争的双重作用下,逐渐出现了政府、军队、监狱等强制机关,国家形成。

进入奴隶社会,出于记事和管理的需要, 文字产生。

国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的机器(恩格斯)

文明产生的过程

采集渔猎

农耕畜牧

文字

城市

国家

阶级

文明

手工业

商业

剩余产品

私有制

播种收获

定居

记事

管理

阶级矛盾

部落战争

思考:文明产生的根本原因是什么

生产力的发展

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字

4、早期文明产生的过程

西亚(麦豆)南亚(芋头)中国(稻粟)中南美洲(玉米南瓜)

阶级——国家 —— 文字

城市

生产力

的发展

二、古代文明的多元特点

二、古代文明的多元特点

1、最初文明区域:

(一)最初的文明区域及文明的总体特征

西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域、欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。

请思考:古代文明分布有什么特点、什么原因

原因:

1、气候温暖,降水丰富

2、地势平坦,土地肥沃

3、水源充足,离河流近

4、动植物丰富

5、天然食物丰富,适合人类的居住

分布特点:大河流域

二、古代文明的多元特点

1、最初文明区域:西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域、欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。

(一)最初的文明及总体特征

奴隶主占有生产资料,把持国家权力,剥削奴隶和平民;由于生产力发展水平和交通条件的限制,各个文明基本独立发展,表现出明显的多元特征。

2、总体特征:

1、西亚两河流域文明

(二)最初文明的代表

幼发拉底河与底格里斯河发源于小亚细亚东部(土耳其境内)亚美尼亚高原,缓慢地经过南部平原。在离入海口约190公里处汇合,注入波斯湾。两河带来的巨量泥沙在下游不断淤积,形成了辽阔的大平原。把一片干旱贫瘠的地区变成了西亚唯一的沃土肥田。

“美索不达米亚”《圣经》称为“伊甸园”,古希腊语,意为“两条河中间的地方”,故又称为两河流域。

1)地理环境

两河地区天然无屏障,许多古代民族在此演出一部战争史,苏美尔人及其后继者的宗教信仰深受自然环境的影响,尤其受幼发拉底河与底格里斯河河水泛滥的影响,北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田,在苏美尔人的眼里他们的洪水之神是一位恶毒的神,美索不达米亚人的人生观带有恐惧和悲观的色彩,这反映了自然环境的不安全美索不达米亚人也试图编制完备的法典来减轻人们的不安全感汉谟拉比法典是其中最杰出的一部

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

依据材料并结合所学知识,指出这一地区自然环境有什么样的特点,对文化有什么影响

考古发掘已经证实,巴比伦文明是距今6000年到公元前500年两河流域一系列城市文明的总称。在古代,两河流域分为南北两部分,大体以今天伊拉克的首都巴格达为中心,北部称亚述,南部称巴比伦尼亚。巴比伦尼亚又可分为南北两部分,尼普尔(今名努法尔)以北叫阿卡德,以南叫苏美尔。

---陈晓红、毛锐《失落的文明:巴比伦》

古巴比伦文明

1)地理环境

干旱少雨;肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

1、西亚两河流域文明

根据教材,列表梳理、归纳古代两河流域文明的概况

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

西亚文明

政治

文化

公元前3500年约公元前2900 年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

两河流域

文字:世界上最古老的文字---楔形文字

文学:最早的史诗《吉尔伽美什》;洪水和方舟传说

数学:发明了60进位制

干旱少雨,幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。两条河流中间围成了一个肥沃的冲击平原:美索不达米亚

公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比统一两河流域;建立君主专制制度;制定了世界上现存最早的较完整的成文法典:《汉谟拉比法典》

西亚两河流域文明

古巴比伦销售契约

楔形文字也叫“钉头文字”或“箭头字”,古代西亚所用文字,多刻写在石头和泥(泥砖)上。笔画成楔状,颇像钉头或箭头。

《吉尔伽美什》是目前所知最早的史诗

吉尔伽美什

《吉尔伽美什史诗》被称为人类历史上的第一部长篇史诗,诞生于美索不达米亚文明时期,经过了多个世纪的流传后,“成书”在十二块泥版上。可惜后来湮没无闻,直到十九世纪才被重新发现并引起重视。

史诗的主人公,吉尔伽美什,是乌鲁克的君王,“他三分之二是神,三分之一是人”,但这样一位带有神性的英雄,却统治残暴,人民向天神申诉。于是天神创造了一个人物即恩奇都来和他对抗,二人打斗一番之后,惺惺相惜成为好友,吉尔伽美什从此转变性情,他们并肩战斗,成为为民除害的英雄,。

后来恩启都不幸死去,痛失好友的吉尔伽美什有感于人类必然死亡的命运,历经千辛万苦找到了人类始祖,远古的洪水幸存者、永生的吉乌苏德拉,后者称自己因为大洪水机遇而得不死,现在人类已不再有那样的机遇,不过可以求得一种长生不老仙草。吉尔伽美什克服重重困难,得到了仙草,本想与众人共享,但归途中仙草为蛇吞吃,只能空手而归。

史诗的结尾是吉尔伽美什和恩奇都和魂灵相遇,讨论死后冥府的情况,基调转为阴暗。

1)地理环境

干旱少雨,肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

3)《汉谟拉比法典》

1、西亚两河流域文明

《汉谟拉比法典》楔形文字

《吉尔伽美什》 60进位制洪水和方舟的传说

《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》原文刻在一段高2.25米的黑色玄武岩石柱上,故又名“石柱法”。

竖立在巴比伦的一座神殿里,现在收藏于巴黎卢浮宫。上端是汉谟拉比王站在太阳和正义之神沙马什面前接受象征王权的权标的浮雕;下端是用阿卡德楔形文字刻写的法典铭文,共282条对刑事、民事、贸易、婚姻、继承和审判制度等作了详细的规定。其中很多严格规定了奴隶和奴隶主之间的关系,规定如何处理自由民内部的矛盾和冲突,比较全面地反映了古巴比伦的社会阶级状况,是了解和研究古巴比伦王国的第一手文献。

史料1:

史料2:《汉谟拉比法典》共有282条:

1至5条是关于诉讼审判的规定,

6至126条是关于保护私有财产的规定;

127至195条关于婚姻、家庭与财产继承;

196至214条关于人身保护和“同态复仇法”……

242至277条关于租赁牲畜、船只以及佣工和报酬;

278至282条是关于奴隶的规定

史料3:……若贵族使平民及奴隶的眼睛受损可以免于赔款,无需赔偿;

奴隶将贵族的眼睛损坏则要在耳内灌油灌铅。

根据史料,分析《汉谟拉比法典》的特点

是世界上现存最早的较完整的成文法典,保护私有财产,维护奴隶主贵族阶级的利益。

1)地理环境

干旱少雨,肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

3)《汉谟拉比法典》

是世界上现存最早的较完整的成文法典,保护私有财产,维护奴隶主贵族阶级的利益。

1、西亚两河流域文明

《汉谟拉比法典》楔形文字

《吉尔伽美什》 60进位制洪水和方舟的传说

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

西亚文明

政治

文化

公元前3500年约公元前2900 年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

两河流域

文字:世界上最古老的文字---楔形文字

文学:最早的史诗《吉尔伽美什》;洪水和方舟传说

数学:发明了60进位制

干旱少雨,幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。两条河流中间围成了一个肥沃的冲击平原:美索不达米亚

公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比统一两河流域;建立君主专制制度;制定了世界上现存最早的较完整的成文法典:《汉谟拉比法典》

西亚两河流域文明

2、北非古埃及文明

尼罗河畔的歌声

太阳刚刚爬上山岗

尼罗河水闪金光

家乡美丽的土地上

劳动的人们在歌唱

忘掉你的忧愁和悲伤

唱出美好的希望

用劳动的汗水和歌声

迎接丰收的好时光

啊…啊…啊…

用劳动的汗水和歌声

迎接丰收的好时光

月亮挂在碧蓝的天空

尼罗河水在荡漾

晚风拂过的椰树下面

劳动的人们在歌唱

吹起你那动人的阿拉戈

再把铃鼓摇响

让一天的劳累和辛苦

随着歌声遗忘

啊…啊…啊…

让一天的劳累和辛苦

随着歌声遗忘

啊…啊…啊…

尼罗河流域西面是利比亚沙漠,东面是阿拉伯沙漠,南面是努比亚沙漠和飞流直泻的大瀑布,北面是三角洲地区的没有港湾的海岸,这些自然屏障使它受到特别好的保护,不易遭到外族的侵犯。埃及人生活在这块安全的流域地区,可以自由自在地安排自己的命运。尼罗河像一根天然的纽带,把整个流域地区连接成一个稳定、有效的整体,尼罗河每年可以预知且又水势平缓的泛滥则助长了埃及人的自信和乐观,埃及人则把他们的洪水之神看作“会给每个人带来欢乐”的喜神。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

依据材料并结合所学知识,指出这一地区自然环境有什么样的特点。对其文化有什么影响

2、北非古埃及文明

1)地理环境

1)地理环境

干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况

2、北非古埃及文明

根据教材,列表梳理、归纳埃及文明的成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

政治

文化

公元前3500 年左右,埃及文明兴起。

公元前3100年统一

古埃及文明

东北非尼罗河流域

东部有西奈沙漠而西临利比亚沙漠,北有地中海,干旱少雨。但流经这一区域的尼罗河每年均有泛滥而且准时,泛滥而不成灾。

法老具有至上的权威;

建立比较完善的官僚系统。

文字:象形文字

书写材料:莎草纸

建筑:金字塔

历法:制定了世界上第一部太阳历

北非古埃及文明

P5学思之窗:这段话体现了法老怎样的地位

法老被视为神,是法律的来源,古埃及人赞扬他说:威令在你的口中,认知在你的心中,而你的舌头可以产生正义

法老是神和真理的代表,至高无上

胡夫金字塔和狮身人面像

埃及象形文字

1)地理环境 干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况

3)环境与文明关系

象形文字、莎草纸、金字塔、太阳历

2、北非古埃及文明

尼罗河的涨落规律

尼罗河中的植物

尼罗河通道

尼罗河自然环境对文化的影响

太阳历

莎草纸

统一

古代埃及是尼罗河的馈赠

——希罗多德

计算尼罗河水的涨落期的需要,产生了埃及的天文学

——马克思

1)地理环境 干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况 象形文字、莎草纸、金字塔、太阳历

3)环境与文明关系

尼罗河的涨落规律(太阳历)

尼罗河中的植物(莎草纸)

尼罗河通道(统一)

2、北非古埃及文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

政治

文化

公元前3500 年左右,埃及文明兴起。

公元前3100年统一

古埃及文明

东北非尼罗河流域

东部有西奈沙漠而西临利比亚沙漠,北有地中海,干旱少雨。但流经这一区域的尼罗河每年均有泛滥而且准时,泛滥而不成灾。

法老具有至上的权威;

建立比较完善的官僚系统。

文字:象形文字

书写材料:莎草纸

建筑:金字塔

历法:制定了世界上第一部太阳历

北非古埃及文明

3、南亚古印度文明

古印度为地理概念,指南亚次大陆,包括今印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、不丹等领土。

北面是喜马拉雅山脉;南面是印度洋;东面是若开山脉-科西马丘陵-那加丘陵,加上大片原始森林隔开了东南亚;西面有兴都库什山脉和苏莱曼山,形成了一个较封闭的独立环境。

喜马拉雅山脉

1)地理环境

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3、南亚古印度文明

根据教材,列表梳理、归纳古代印度文明成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古印度河文明

公元前3千纪诞生,公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家

南亚印度河和恒河流域

古印度是指喜马拉雅山以南的整个南亚次大陆。印度河流域有着茂盛的热带森林,雨水丰沛。

种姓制度

宗教:公元前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,提出“众生平等”宣扬“忍耐顺从”,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

数学:创造了从1到9的数字,发明了0;提出按位记值的方法

文学作品:世界上最长的史诗——《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》

南亚古印度文明

《罗摩衍那》(梵语, Rāmāyana ,其含义为“罗摩的历程”或“罗摩传奇”),也可译作《拉麻传》,印度古代史诗,被誉为“大诗”之作,亦是诗歌的源头“最初的诗”。原为民间口头创作,在长期流传中屡经增润,相传由印度诗人蚁垤编写定本,与《摩诃婆罗多》并列为印度两大史诗。

《罗摩衍那》全书是诗体,用梵文写成,全文共分为7章,24000对对句。内容主要讲述阿逾陀国王子罗摩和他的妻子悉多的故事。以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线,表现了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。文中穿插了不少神话传说和小故事,描绘自然景色、战斗场面等花费了较多笔墨,恢宏博大,深邃精妙,将三界融会贯通,情景相互辉映,描绘出生动的形象,并以实例阐释道义。《罗摩衍那》在印度一直被奉为叙事诗的典范,其影响早已远超出印度,特别是在亚洲广泛流传,而被列入人类文化遗产

季羡林曾说过“孙悟空这个人物形象基本上是从印度《罗摩衍那》中借来的

哈奴曼(Hanuman),别名哈鲁曼,印度教神话人物,印度史诗《罗摩衍那》的神猴

《摩诃婆罗多》 (IASTMahābhārata)意思即“伟大的的婆罗多”,享誉世界的印度史诗,共18篇,约10万颂(诗节,一颂两行),有“二十万行长诗”之称,内容篇幅相当于《罗摩衍那》的4倍,它的汉语全译本,约有五百万字,被称为百科全书式的史诗。规模宏大、内容庞杂,主要描写婆罗多族的后裔般度和俱卢两族围绕王位继承权的斗争,反映列国纷争时代的印度社会,史诗中包含丰富的民间传说、寓言、神话和童话,还有大量宗教、哲学、政治和伦理方面的内容。

印度现代学者认为《摩诃婆罗多》是印度的民族史诗,堪称是“印度的灵魂”。

1)地理环境

2)文明概况

3、南亚古印度文明

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

佛教

种性制度

【思考】在印度神话中,不同种姓的人的地位与身体的部位之间是什么关系?

掌握祭祀

大多数是普通劳动者,少部分富有商人。从事农业、畜牧业、商业刹

由被征服的居民构成,从事农业、畜牧业、捕鱼业和手工业,为前三个等级服务

以国王为首的武士集团构成,掌管军事、行政权力

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

社会地位由其家庭出身决定

世代从事固定职业

原则上禁止通婚

宣扬来世和轮回

婆罗门教与种姓制度

P6学思之窗 印度神话中用人体不同部位比喻不同种姓,

有什么寓意

当他们分割普鲁沙时,

其口为婆罗门,

由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),

其双腿变成吠舍,

从其双脚生出首陀罗。

认为种姓制度从人类产生就出现了,强调其神圣不可变动的特性

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

4)佛教

等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗;

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

佛教

种性制度

3、南亚古印度文明

古印度佛教

(1)创立:公元前6世纪,乔达摩·悉达多创立。

(2)教义:反对婆罗门的特权。提出“众生平等”,宣扬“忍耐顺从”。

(3)对种姓制度形成了一定程度的冲击。

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

4)佛教

前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立,提出“众生平等”

等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗;

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

种性制度 佛教

3、南亚古印度文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古印度河文明

公元前3千纪诞生,公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家

南亚印度河和恒河流域

古印度是指喜马拉雅山以南的整个南亚次大陆。印度河流域有着茂盛的热带森林,雨水丰沛。

种姓制度

宗教:公元前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,提出“众生平等”宣扬“忍耐顺从”,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

数学:创造了从1到9的数字,发明了0;提出按位记值的方法

文学作品:世界上最长的史诗——《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》

南亚古印度文明

4、欧洲古希腊文明

看图思考:希腊地区与前几个地区地形最大的不同点是什么

它的地理范围大致以希腊半岛为中心,在希腊找不到肥沃的大河流域和开阔平原,连绵不绝的山岭河川将陆地隔成小块。这里海岸曲折,绿岛相连(岛屿星罗棋布,数逾480个) ,港湾众多,山岭沟壑,耕地缺乏,土地贫瘠,迫使希腊从事海外贸易,海外殖民和经济文化交流。而曲折的海岸线,众多的优良港湾尤为这些活动提供了条件。

——百度百科

希腊地理环境特点

1)地理环境

2)文明概况

岛屿众多、海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

4、欧洲古希腊文明

根据教材,列表梳理、归纳古希腊文明成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古希腊文明

公元前2千纪诞生克里特文明和迈锡尼文明;公元前8世纪到6世纪,城邦兴起

巴尔干半岛南部和爱琴海岛屿

东临爱琴海海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

具有小国寡民特征的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德首创历史一词;修昔底德是政治史传统的奠基人

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德奠定了西方哲学的基础。

欧洲古希腊文明

神话

古希腊神话:神人同形同性——人文色彩

文学

《荷马史诗》

埃斯库罗斯

(“悲剧之父”)

阿里斯托芬

(“喜剧之父”)

史学

希罗多德

(西方“历史之父”)

修昔底德

(政治史传统的奠基人)

哲学

苏格拉底

(“美德即知识”)

柏拉图

(“理想国”)

亚里士多德

(我爱我师,但我更爱真理)

山地多,平原少,海岸线漫长,岛屿多,地中海气候,利于葡萄橄榄等经济作物生长,利于小国寡民城邦制形成,促进商品经济发展,利于形成平等意识和冒险精神,推动了古希腊殖民扩张,有利于民主制发展。

思考:希腊地理环境与文化的关系

1)地理环境

2)文明概况

3)民主制度

海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德、修昔底德

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德

4、欧洲古希腊文明

小国寡民的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

古希腊民主制度特征

思考:根据图片史料,分析雅典民主政治的实质

希腊城邦民主政治建立在奴隶制基础之上,是成年男性公民的民主,妇女、外侨和奴隶都被排斥在公民队伍之外。是少数人的民主。

进步性:

1、古代西方世界政治文明的典范,对西方近代民主思想产生了重大影响。

2、促进了商品经济和思想文化的发展,造就了雅典的全面辉煌。

局限性:

1、建立在奴隶制基础之上,是成年男性公民的民主,妇女、外邦人、儿童、奴隶被排除在外,是少数奴隶主贵族的民主。

2、抽签选举、轮流坐庄意味着素养不同的人享有同等的国家管理权,容易导致国家权力的滥用、误用。

如何认识古希腊的民主政治

(苏格拉底之死)

苏格拉底之死

1)地理环境

2)文明概况

3)民主制度

海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德、修昔底德

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德

特征:小国寡民;斯巴达——寡头政治;雅典——民主政治

实质:建立在奴隶制基础之上的少数人的民主

4、古希腊文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古希腊文明

公元前2千纪诞生克里特文明和迈锡尼文明;公元前8世纪到6世纪,城邦兴起

巴尔干半岛南部和爱琴海岛屿

东临爱琴海海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

具有小国寡民特征的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德首创历史一词;修昔底德是政治史传统的奠基人

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德奠定了西方哲学的基础。

古希腊文明

探究:影响古代文明多元的因素

人类早期文明都是在特定时空下孕育的,越是文明初期受到自然条件的制约就越大,自然环境、历史条件、社会环境、经济状况、文化传统、民族特性、宗教信仰等等都是影响文明产生发展的因素

注意:地理环境是影响文明发展的重要因素,但不是决定因素

如何看待世界文明的多样性

交流互鉴

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

古代文明的多元特点

标准

前提

文字

阶级

农耕畜牧的成就

农耕畜牧的产生发展

国家

城市

北非:尼罗河流域古埃及文明

南亚:印度河恒河流域古印度文明

西亚:两河流域巴比伦文明

东亚:黄河长江流域中华文明

东南欧:巴尔干半岛爱琴海古希腊文明

大河文明

海洋文明

分散多元

(农耕文明)

第1课 文明的产生与早期发展

重点:早期人类文明的产生了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成不同时空条件

难点:了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成不同时空条件

【课标要求】

知道早期人类文明的产生,了解各文明古国发展的不同特点,并分析、认识这些特点形成的不同时空条件;认识古代各大帝国的区域性影响和不同文明之间的早期联系

【重点难点】

1、进入文明社会的标准

一、人类文明的产生

看视频回答:文明的标准

1、进入文明社会的标准

一、人类文明的产生

西方标准:城市、文字、冶金术

中国标准:城市、阶级、王权国家

标准到底是什么

人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的一些特征。这些特征包括:城市中心、国家的政治权利、纳贡或税收、文字、社会分为阶级或等级、巨大的建筑物、各种专门的艺术和科学,等等。并非所有文明都具有这些特征,但是这一组特征在确定世界上不同地域、不同时期的文明性质时,可以用作一般的指南。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

阅读材料结合教材,明确进入文明社会的标准:

从视频、材料和教材可知,不同的学者对人类进入文明社会的标准认识不尽相同,一种文明也不一定都同时具备所有要素,但基本包括:城市、阶级、国家、文字的出现

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

城市、阶级、国家、文字等的出现

阅读材料结合课题下面导言,思考:人类进入文明的前提是什么

农业的起源,是人类历史上的巨大进步,以农耕畜牧为基础的定居聚落的出现,是人类通向文明社会的共同起点。从此,由村落到都邑,由部落到国家,人类一步步由史前走向文明

—王震中《文明与国家的起源》

文明产生的前提

农业畜牧业的产生与发展

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字的出现

阅读教材第二页第一段,了解最初的农业畜牧业产生发展的概况

原始农牧业产生之前人类如何生存

采集渔猎

地区 作物

西亚 大麦小麦豆类

中国 水稻粟

南亚 芋头

中南美洲 玉米 南瓜

原始农牧业产生发展的概况

在这些地区人类还驯养了羊、猪、牛等动物

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字

4、早期文明产生的过程

西亚(麦豆)、南亚(芋头)

中国(稻粟)、中南美洲(玉米南瓜)

阅读教材第二页第2、3段,结合文明的标准,梳理人类文明产生的过程

城市的产生

阶级的产生

国家的产生

文字的产生

农业发展推动社会分工,手工业、商业出现;社会经济发展,一部分人从事专门的管理和文化创造工作;农耕生产需要人们定居生活,一些较大的居住点发展为早期城市

社会分工的发展、社会生产率的提高剩余产品的出现,推动私有制产生和阶级分化

在阶级矛盾和部落战争的双重作用下,逐渐出现了政府、军队、监狱等强制机关,国家形成。

进入奴隶社会,出于记事和管理的需要, 文字产生。

国家无非是一个阶级镇压另一个阶级的机器(恩格斯)

文明产生的过程

采集渔猎

农耕畜牧

文字

城市

国家

阶级

文明

手工业

商业

剩余产品

私有制

播种收获

定居

记事

管理

阶级矛盾

部落战争

思考:文明产生的根本原因是什么

生产力的发展

2、文明产生的前提

一、人类文明的产生

1、进入文明社会的标准

3、农业畜牧业产生发展概况

农业畜牧业的产生与发展

城市、阶级、国家、文字

4、早期文明产生的过程

西亚(麦豆)南亚(芋头)中国(稻粟)中南美洲(玉米南瓜)

阶级——国家 —— 文字

城市

生产力

的发展

二、古代文明的多元特点

二、古代文明的多元特点

1、最初文明区域:

(一)最初的文明区域及文明的总体特征

西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域、欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。

请思考:古代文明分布有什么特点、什么原因

原因:

1、气候温暖,降水丰富

2、地势平坦,土地肥沃

3、水源充足,离河流近

4、动植物丰富

5、天然食物丰富,适合人类的居住

分布特点:大河流域

二、古代文明的多元特点

1、最初文明区域:西亚的两河流域、北非的尼罗河流域、南亚的印度河和恒河流域、中国的黄河和长江流域、欧洲巴尔干半岛南部和爱琴海地区。

(一)最初的文明及总体特征

奴隶主占有生产资料,把持国家权力,剥削奴隶和平民;由于生产力发展水平和交通条件的限制,各个文明基本独立发展,表现出明显的多元特征。

2、总体特征:

1、西亚两河流域文明

(二)最初文明的代表

幼发拉底河与底格里斯河发源于小亚细亚东部(土耳其境内)亚美尼亚高原,缓慢地经过南部平原。在离入海口约190公里处汇合,注入波斯湾。两河带来的巨量泥沙在下游不断淤积,形成了辽阔的大平原。把一片干旱贫瘠的地区变成了西亚唯一的沃土肥田。

“美索不达米亚”《圣经》称为“伊甸园”,古希腊语,意为“两条河中间的地方”,故又称为两河流域。

1)地理环境

两河地区天然无屏障,许多古代民族在此演出一部战争史,苏美尔人及其后继者的宗教信仰深受自然环境的影响,尤其受幼发拉底河与底格里斯河河水泛滥的影响,北部的大雨加上源头山脉的积雪常引起特大洪水,毁坏农田,在苏美尔人的眼里他们的洪水之神是一位恶毒的神,美索不达米亚人的人生观带有恐惧和悲观的色彩,这反映了自然环境的不安全美索不达米亚人也试图编制完备的法典来减轻人们的不安全感汉谟拉比法典是其中最杰出的一部

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

依据材料并结合所学知识,指出这一地区自然环境有什么样的特点,对文化有什么影响

考古发掘已经证实,巴比伦文明是距今6000年到公元前500年两河流域一系列城市文明的总称。在古代,两河流域分为南北两部分,大体以今天伊拉克的首都巴格达为中心,北部称亚述,南部称巴比伦尼亚。巴比伦尼亚又可分为南北两部分,尼普尔(今名努法尔)以北叫阿卡德,以南叫苏美尔。

---陈晓红、毛锐《失落的文明:巴比伦》

古巴比伦文明

1)地理环境

干旱少雨;肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

1、西亚两河流域文明

根据教材,列表梳理、归纳古代两河流域文明的概况

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

西亚文明

政治

文化

公元前3500年约公元前2900 年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

两河流域

文字:世界上最古老的文字---楔形文字

文学:最早的史诗《吉尔伽美什》;洪水和方舟传说

数学:发明了60进位制

干旱少雨,幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。两条河流中间围成了一个肥沃的冲击平原:美索不达米亚

公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比统一两河流域;建立君主专制制度;制定了世界上现存最早的较完整的成文法典:《汉谟拉比法典》

西亚两河流域文明

古巴比伦销售契约

楔形文字也叫“钉头文字”或“箭头字”,古代西亚所用文字,多刻写在石头和泥(泥砖)上。笔画成楔状,颇像钉头或箭头。

《吉尔伽美什》是目前所知最早的史诗

吉尔伽美什

《吉尔伽美什史诗》被称为人类历史上的第一部长篇史诗,诞生于美索不达米亚文明时期,经过了多个世纪的流传后,“成书”在十二块泥版上。可惜后来湮没无闻,直到十九世纪才被重新发现并引起重视。

史诗的主人公,吉尔伽美什,是乌鲁克的君王,“他三分之二是神,三分之一是人”,但这样一位带有神性的英雄,却统治残暴,人民向天神申诉。于是天神创造了一个人物即恩奇都来和他对抗,二人打斗一番之后,惺惺相惜成为好友,吉尔伽美什从此转变性情,他们并肩战斗,成为为民除害的英雄,。

后来恩启都不幸死去,痛失好友的吉尔伽美什有感于人类必然死亡的命运,历经千辛万苦找到了人类始祖,远古的洪水幸存者、永生的吉乌苏德拉,后者称自己因为大洪水机遇而得不死,现在人类已不再有那样的机遇,不过可以求得一种长生不老仙草。吉尔伽美什克服重重困难,得到了仙草,本想与众人共享,但归途中仙草为蛇吞吃,只能空手而归。

史诗的结尾是吉尔伽美什和恩奇都和魂灵相遇,讨论死后冥府的情况,基调转为阴暗。

1)地理环境

干旱少雨,肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

3)《汉谟拉比法典》

1、西亚两河流域文明

《汉谟拉比法典》楔形文字

《吉尔伽美什》 60进位制洪水和方舟的传说

《汉谟拉比法典》

《汉谟拉比法典》原文刻在一段高2.25米的黑色玄武岩石柱上,故又名“石柱法”。

竖立在巴比伦的一座神殿里,现在收藏于巴黎卢浮宫。上端是汉谟拉比王站在太阳和正义之神沙马什面前接受象征王权的权标的浮雕;下端是用阿卡德楔形文字刻写的法典铭文,共282条对刑事、民事、贸易、婚姻、继承和审判制度等作了详细的规定。其中很多严格规定了奴隶和奴隶主之间的关系,规定如何处理自由民内部的矛盾和冲突,比较全面地反映了古巴比伦的社会阶级状况,是了解和研究古巴比伦王国的第一手文献。

史料1:

史料2:《汉谟拉比法典》共有282条:

1至5条是关于诉讼审判的规定,

6至126条是关于保护私有财产的规定;

127至195条关于婚姻、家庭与财产继承;

196至214条关于人身保护和“同态复仇法”……

242至277条关于租赁牲畜、船只以及佣工和报酬;

278至282条是关于奴隶的规定

史料3:……若贵族使平民及奴隶的眼睛受损可以免于赔款,无需赔偿;

奴隶将贵族的眼睛损坏则要在耳内灌油灌铅。

根据史料,分析《汉谟拉比法典》的特点

是世界上现存最早的较完整的成文法典,保护私有财产,维护奴隶主贵族阶级的利益。

1)地理环境

干旱少雨,肥沃平原:美索不达米亚

2)文明概况

3)《汉谟拉比法典》

是世界上现存最早的较完整的成文法典,保护私有财产,维护奴隶主贵族阶级的利益。

1、西亚两河流域文明

《汉谟拉比法典》楔形文字

《吉尔伽美什》 60进位制洪水和方舟的传说

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

西亚文明

政治

文化

公元前3500年约公元前2900 年,两河下游的苏美尔地区出现一系列城市国家

两河流域

文字:世界上最古老的文字---楔形文字

文学:最早的史诗《吉尔伽美什》;洪水和方舟传说

数学:发明了60进位制

干旱少雨,幼发拉底河和底格里斯河提供了充足的水源。两条河流中间围成了一个肥沃的冲击平原:美索不达米亚

公元前18世纪,古巴比伦的汉谟拉比统一两河流域;建立君主专制制度;制定了世界上现存最早的较完整的成文法典:《汉谟拉比法典》

西亚两河流域文明

2、北非古埃及文明

尼罗河畔的歌声

太阳刚刚爬上山岗

尼罗河水闪金光

家乡美丽的土地上

劳动的人们在歌唱

忘掉你的忧愁和悲伤

唱出美好的希望

用劳动的汗水和歌声

迎接丰收的好时光

啊…啊…啊…

用劳动的汗水和歌声

迎接丰收的好时光

月亮挂在碧蓝的天空

尼罗河水在荡漾

晚风拂过的椰树下面

劳动的人们在歌唱

吹起你那动人的阿拉戈

再把铃鼓摇响

让一天的劳累和辛苦

随着歌声遗忘

啊…啊…啊…

让一天的劳累和辛苦

随着歌声遗忘

啊…啊…啊…

尼罗河流域西面是利比亚沙漠,东面是阿拉伯沙漠,南面是努比亚沙漠和飞流直泻的大瀑布,北面是三角洲地区的没有港湾的海岸,这些自然屏障使它受到特别好的保护,不易遭到外族的侵犯。埃及人生活在这块安全的流域地区,可以自由自在地安排自己的命运。尼罗河像一根天然的纽带,把整个流域地区连接成一个稳定、有效的整体,尼罗河每年可以预知且又水势平缓的泛滥则助长了埃及人的自信和乐观,埃及人则把他们的洪水之神看作“会给每个人带来欢乐”的喜神。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

依据材料并结合所学知识,指出这一地区自然环境有什么样的特点。对其文化有什么影响

2、北非古埃及文明

1)地理环境

1)地理环境

干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况

2、北非古埃及文明

根据教材,列表梳理、归纳埃及文明的成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

政治

文化

公元前3500 年左右,埃及文明兴起。

公元前3100年统一

古埃及文明

东北非尼罗河流域

东部有西奈沙漠而西临利比亚沙漠,北有地中海,干旱少雨。但流经这一区域的尼罗河每年均有泛滥而且准时,泛滥而不成灾。

法老具有至上的权威;

建立比较完善的官僚系统。

文字:象形文字

书写材料:莎草纸

建筑:金字塔

历法:制定了世界上第一部太阳历

北非古埃及文明

P5学思之窗:这段话体现了法老怎样的地位

法老被视为神,是法律的来源,古埃及人赞扬他说:威令在你的口中,认知在你的心中,而你的舌头可以产生正义

法老是神和真理的代表,至高无上

胡夫金字塔和狮身人面像

埃及象形文字

1)地理环境 干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况

3)环境与文明关系

象形文字、莎草纸、金字塔、太阳历

2、北非古埃及文明

尼罗河的涨落规律

尼罗河中的植物

尼罗河通道

尼罗河自然环境对文化的影响

太阳历

莎草纸

统一

古代埃及是尼罗河的馈赠

——希罗多德

计算尼罗河水的涨落期的需要,产生了埃及的天文学

——马克思

1)地理环境 干旱少雨,尼罗河定期泛滥

2)文明概况 象形文字、莎草纸、金字塔、太阳历

3)环境与文明关系

尼罗河的涨落规律(太阳历)

尼罗河中的植物(莎草纸)

尼罗河通道(统一)

2、北非古埃及文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明成就

政治

文化

公元前3500 年左右,埃及文明兴起。

公元前3100年统一

古埃及文明

东北非尼罗河流域

东部有西奈沙漠而西临利比亚沙漠,北有地中海,干旱少雨。但流经这一区域的尼罗河每年均有泛滥而且准时,泛滥而不成灾。

法老具有至上的权威;

建立比较完善的官僚系统。

文字:象形文字

书写材料:莎草纸

建筑:金字塔

历法:制定了世界上第一部太阳历

北非古埃及文明

3、南亚古印度文明

古印度为地理概念,指南亚次大陆,包括今印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、不丹等领土。

北面是喜马拉雅山脉;南面是印度洋;东面是若开山脉-科西马丘陵-那加丘陵,加上大片原始森林隔开了东南亚;西面有兴都库什山脉和苏莱曼山,形成了一个较封闭的独立环境。

喜马拉雅山脉

1)地理环境

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3、南亚古印度文明

根据教材,列表梳理、归纳古代印度文明成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古印度河文明

公元前3千纪诞生,公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家

南亚印度河和恒河流域

古印度是指喜马拉雅山以南的整个南亚次大陆。印度河流域有着茂盛的热带森林,雨水丰沛。

种姓制度

宗教:公元前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,提出“众生平等”宣扬“忍耐顺从”,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

数学:创造了从1到9的数字,发明了0;提出按位记值的方法

文学作品:世界上最长的史诗——《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》

南亚古印度文明

《罗摩衍那》(梵语, Rāmāyana ,其含义为“罗摩的历程”或“罗摩传奇”),也可译作《拉麻传》,印度古代史诗,被誉为“大诗”之作,亦是诗歌的源头“最初的诗”。原为民间口头创作,在长期流传中屡经增润,相传由印度诗人蚁垤编写定本,与《摩诃婆罗多》并列为印度两大史诗。

《罗摩衍那》全书是诗体,用梵文写成,全文共分为7章,24000对对句。内容主要讲述阿逾陀国王子罗摩和他的妻子悉多的故事。以罗摩和妻子悉多的悲欢离合为故事主线,表现了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。文中穿插了不少神话传说和小故事,描绘自然景色、战斗场面等花费了较多笔墨,恢宏博大,深邃精妙,将三界融会贯通,情景相互辉映,描绘出生动的形象,并以实例阐释道义。《罗摩衍那》在印度一直被奉为叙事诗的典范,其影响早已远超出印度,特别是在亚洲广泛流传,而被列入人类文化遗产

季羡林曾说过“孙悟空这个人物形象基本上是从印度《罗摩衍那》中借来的

哈奴曼(Hanuman),别名哈鲁曼,印度教神话人物,印度史诗《罗摩衍那》的神猴

《摩诃婆罗多》 (IASTMahābhārata)意思即“伟大的的婆罗多”,享誉世界的印度史诗,共18篇,约10万颂(诗节,一颂两行),有“二十万行长诗”之称,内容篇幅相当于《罗摩衍那》的4倍,它的汉语全译本,约有五百万字,被称为百科全书式的史诗。规模宏大、内容庞杂,主要描写婆罗多族的后裔般度和俱卢两族围绕王位继承权的斗争,反映列国纷争时代的印度社会,史诗中包含丰富的民间传说、寓言、神话和童话,还有大量宗教、哲学、政治和伦理方面的内容。

印度现代学者认为《摩诃婆罗多》是印度的民族史诗,堪称是“印度的灵魂”。

1)地理环境

2)文明概况

3、南亚古印度文明

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

佛教

种性制度

【思考】在印度神话中,不同种姓的人的地位与身体的部位之间是什么关系?

掌握祭祀

大多数是普通劳动者,少部分富有商人。从事农业、畜牧业、商业刹

由被征服的居民构成,从事农业、畜牧业、捕鱼业和手工业,为前三个等级服务

以国王为首的武士集团构成,掌管军事、行政权力

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

社会地位由其家庭出身决定

世代从事固定职业

原则上禁止通婚

宣扬来世和轮回

婆罗门教与种姓制度

P6学思之窗 印度神话中用人体不同部位比喻不同种姓,

有什么寓意

当他们分割普鲁沙时,

其口为婆罗门,

由其双臂造成罗惹尼耶(刹帝利),

其双腿变成吠舍,

从其双脚生出首陀罗。

认为种姓制度从人类产生就出现了,强调其神圣不可变动的特性

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

4)佛教

等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗;

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

佛教

种性制度

3、南亚古印度文明

古印度佛教

(1)创立:公元前6世纪,乔达摩·悉达多创立。

(2)教义:反对婆罗门的特权。提出“众生平等”,宣扬“忍耐顺从”。

(3)对种姓制度形成了一定程度的冲击。

1)地理环境

2)文明概况

雨水充沛、植被茂盛

3)种性制度

4)佛教

前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立,提出“众生平等”

等级:婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗;

特点:贵贱分明、职业世袭、法律地位不平等

种性制度 佛教

3、南亚古印度文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古印度河文明

公元前3千纪诞生,公元前6世纪,恒河流域形成一系列国家

南亚印度河和恒河流域

古印度是指喜马拉雅山以南的整个南亚次大陆。印度河流域有着茂盛的热带森林,雨水丰沛。

种姓制度

宗教:公元前6世纪,乔达摩悉达多(释迦牟尼)创立佛教,提出“众生平等”宣扬“忍耐顺从”,对种姓制度形成了一定程度的冲击。

数学:创造了从1到9的数字,发明了0;提出按位记值的方法

文学作品:世界上最长的史诗——《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》

南亚古印度文明

4、欧洲古希腊文明

看图思考:希腊地区与前几个地区地形最大的不同点是什么

它的地理范围大致以希腊半岛为中心,在希腊找不到肥沃的大河流域和开阔平原,连绵不绝的山岭河川将陆地隔成小块。这里海岸曲折,绿岛相连(岛屿星罗棋布,数逾480个) ,港湾众多,山岭沟壑,耕地缺乏,土地贫瘠,迫使希腊从事海外贸易,海外殖民和经济文化交流。而曲折的海岸线,众多的优良港湾尤为这些活动提供了条件。

——百度百科

希腊地理环境特点

1)地理环境

2)文明概况

岛屿众多、海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

4、欧洲古希腊文明

根据教材,列表梳理、归纳古希腊文明成就

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古希腊文明

公元前2千纪诞生克里特文明和迈锡尼文明;公元前8世纪到6世纪,城邦兴起

巴尔干半岛南部和爱琴海岛屿

东临爱琴海海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

具有小国寡民特征的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德首创历史一词;修昔底德是政治史传统的奠基人

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德奠定了西方哲学的基础。

欧洲古希腊文明

神话

古希腊神话:神人同形同性——人文色彩

文学

《荷马史诗》

埃斯库罗斯

(“悲剧之父”)

阿里斯托芬

(“喜剧之父”)

史学

希罗多德

(西方“历史之父”)

修昔底德

(政治史传统的奠基人)

哲学

苏格拉底

(“美德即知识”)

柏拉图

(“理想国”)

亚里士多德

(我爱我师,但我更爱真理)

山地多,平原少,海岸线漫长,岛屿多,地中海气候,利于葡萄橄榄等经济作物生长,利于小国寡民城邦制形成,促进商品经济发展,利于形成平等意识和冒险精神,推动了古希腊殖民扩张,有利于民主制发展。

思考:希腊地理环境与文化的关系

1)地理环境

2)文明概况

3)民主制度

海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德、修昔底德

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德

4、欧洲古希腊文明

小国寡民的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

古希腊民主制度特征

思考:根据图片史料,分析雅典民主政治的实质

希腊城邦民主政治建立在奴隶制基础之上,是成年男性公民的民主,妇女、外侨和奴隶都被排斥在公民队伍之外。是少数人的民主。

进步性:

1、古代西方世界政治文明的典范,对西方近代民主思想产生了重大影响。

2、促进了商品经济和思想文化的发展,造就了雅典的全面辉煌。

局限性:

1、建立在奴隶制基础之上,是成年男性公民的民主,妇女、外邦人、儿童、奴隶被排除在外,是少数奴隶主贵族的民主。

2、抽签选举、轮流坐庄意味着素养不同的人享有同等的国家管理权,容易导致国家权力的滥用、误用。

如何认识古希腊的民主政治

(苏格拉底之死)

苏格拉底之死

1)地理环境

2)文明概况

3)民主制度

海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德、修昔底德

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德

特征:小国寡民;斯巴达——寡头政治;雅典——民主政治

实质:建立在奴隶制基础之上的少数人的民主

4、古希腊文明

时间

地域范围

自然环境

早期文明发展的表现

政治

文化

古希腊文明

公元前2千纪诞生克里特文明和迈锡尼文明;公元前8世纪到6世纪,城邦兴起

巴尔干半岛南部和爱琴海岛屿

东临爱琴海海岸线曲折、多山少平原、陆上交通不便

具有小国寡民特征的城邦,斯巴达实行少数人掌权的寡头政治;雅典实行多数人掌权的民主政治

文学:神话、戏剧

历史:希罗多德首创历史一词;修昔底德是政治史传统的奠基人

哲学:苏格拉底、柏拉图、亚里士多德奠定了西方哲学的基础。

古希腊文明

探究:影响古代文明多元的因素

人类早期文明都是在特定时空下孕育的,越是文明初期受到自然条件的制约就越大,自然环境、历史条件、社会环境、经济状况、文化传统、民族特性、宗教信仰等等都是影响文明产生发展的因素

注意:地理环境是影响文明发展的重要因素,但不是决定因素

如何看待世界文明的多样性

交流互鉴

文明的产生与早期发展

人类文明的产生

古代文明的多元特点

标准

前提

文字

阶级

农耕畜牧的成就

农耕畜牧的产生发展

国家

城市

北非:尼罗河流域古埃及文明

南亚:印度河恒河流域古印度文明

西亚:两河流域巴比伦文明

东亚:黄河长江流域中华文明

东南欧:巴尔干半岛爱琴海古希腊文明

大河文明

海洋文明

分散多元

(农耕文明)

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体