第三单元课外古诗词诵读 定风波 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第三单元课外古诗词诵读 定风波 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-05 21:50:35 | ||

图片预览

文档简介

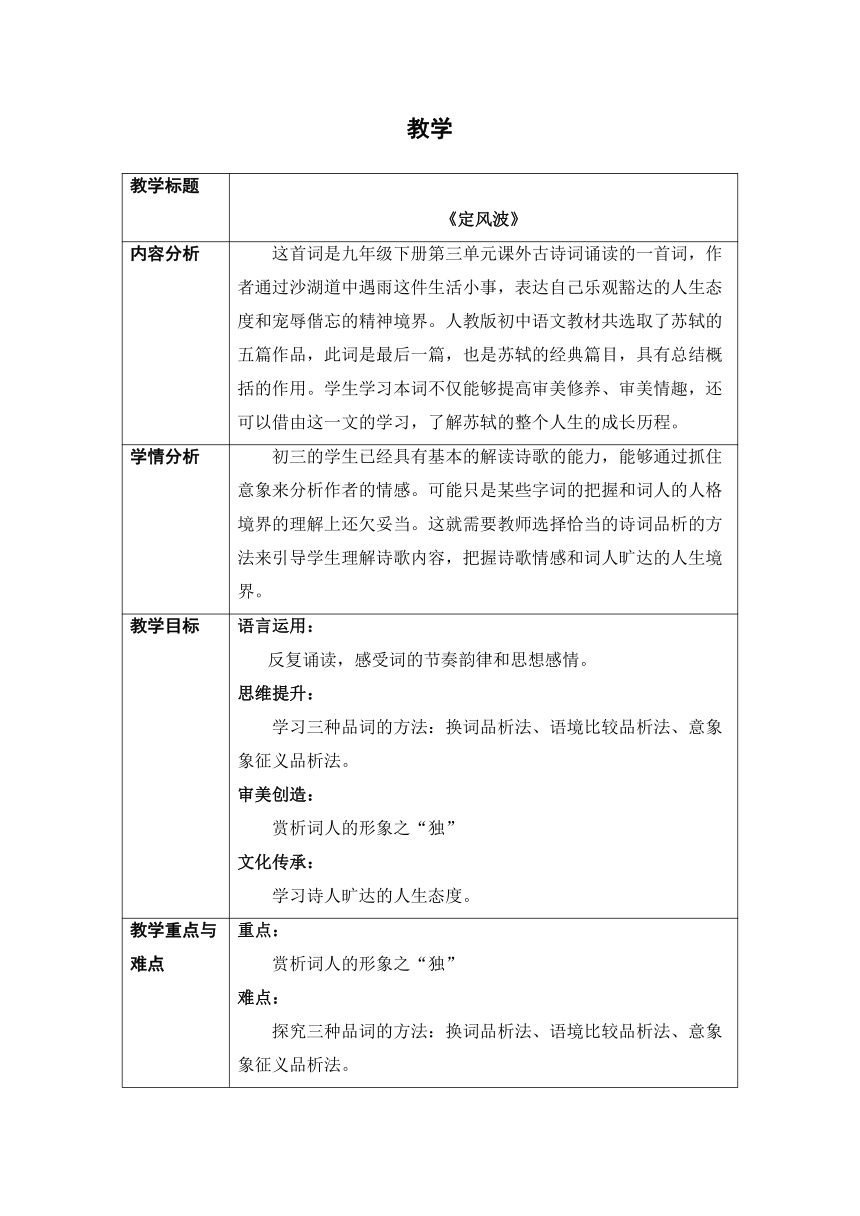

教学

教学标题 《定风波》

内容分析 这首词是九年级下册第三单元课外古诗词诵读的一首词,作者通过沙湖道中遇雨这件生活小事,表达自己乐观豁达的人生态度和宠辱偕忘的精神境界。人教版初中语文教材共选取了苏轼的五篇作品,此词是最后一篇,也是苏轼的经典篇目,具有总结概括的作用。学生学习本词不仅能够提高审美修养、审美情趣,还可以借由这一文的学习,了解苏轼的整个人生的成长历程。

学情分析 初三的学生已经具有基本的解读诗歌的能力,能够通过抓住意象来分析作者的情感。可能只是某些字词的把握和词人的人格境界的理解上还欠妥当。这就需要教师选择恰当的诗词品析的方法来引导学生理解诗歌内容,把握诗歌情感和词人旷达的人生境界。

教学目标 语言运用: 反复诵读,感受词的节奏韵律和思想感情。 思维提升: 学习三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。 审美创造: 赏析词人的形象之“独” 文化传承: 学习诗人旷达的人生态度。

教学重点与难点 重点: 赏析词人的形象之“独” 难点: 探究三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。

教学方法 诵读法、小组讨论法、合作探究法、提问法等

教具教学 PPT、教材

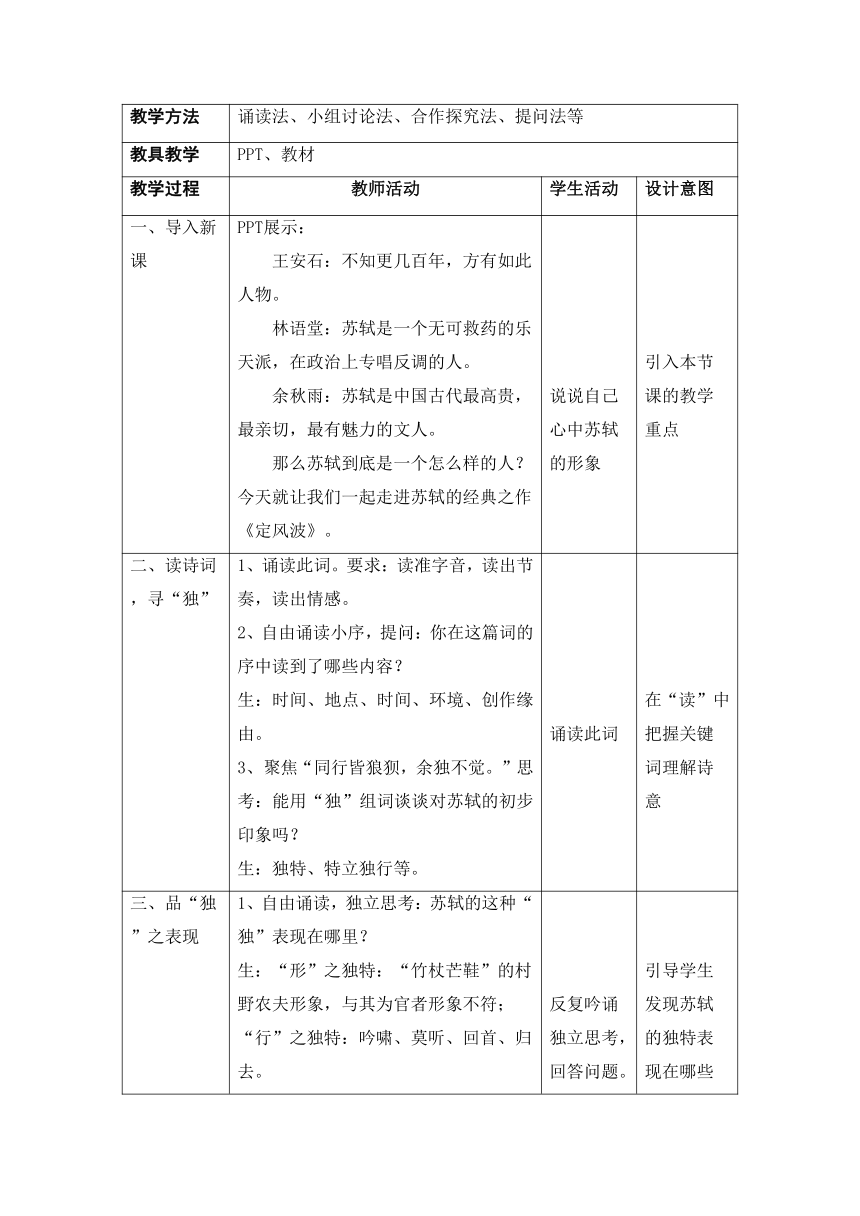

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图

一、导入新课 PPT展示: 王安石:不知更几百年,方有如此人物。 林语堂:苏轼是一个无可救药的乐天派,在政治上专唱反调的人。 余秋雨:苏轼是中国古代最高贵,最亲切,最有魅力的文人。 那么苏轼到底是一个怎么样的人?今天就让我们一起走进苏轼的经典之作《定风波》。 说说自己心中苏轼的形象 引入本节课的教学重点

二、读诗词,寻“独” 1、诵读此词。要求:读准字音,读出节奏,读出情感。 2、自由诵读小序,提问:你在这篇词的序中读到了哪些内容? 生:时间、地点、时间、环境、创作缘由。 聚焦“同行皆狼狈,余独不觉。”思考:能用“独”组词谈谈对苏轼的初步印象吗? 生:独特、特立独行等。 诵读此词 在“读”中把握关键词理解诗意

三、品“独”之表现 1、自由诵读,独立思考:苏轼的这种“独”表现在哪里? 生:“形”之独特:“竹杖芒鞋”的村野农夫形象,与其为官者形象不符; “行”之独特:吟啸、莫听、回首、归去。 “感觉”之独特:轻胜马、微冷、相迎、也无风雨也无晴。 反复吟诵独立思考,回答问题。 引导学生发现苏轼的独特表现在哪些方面

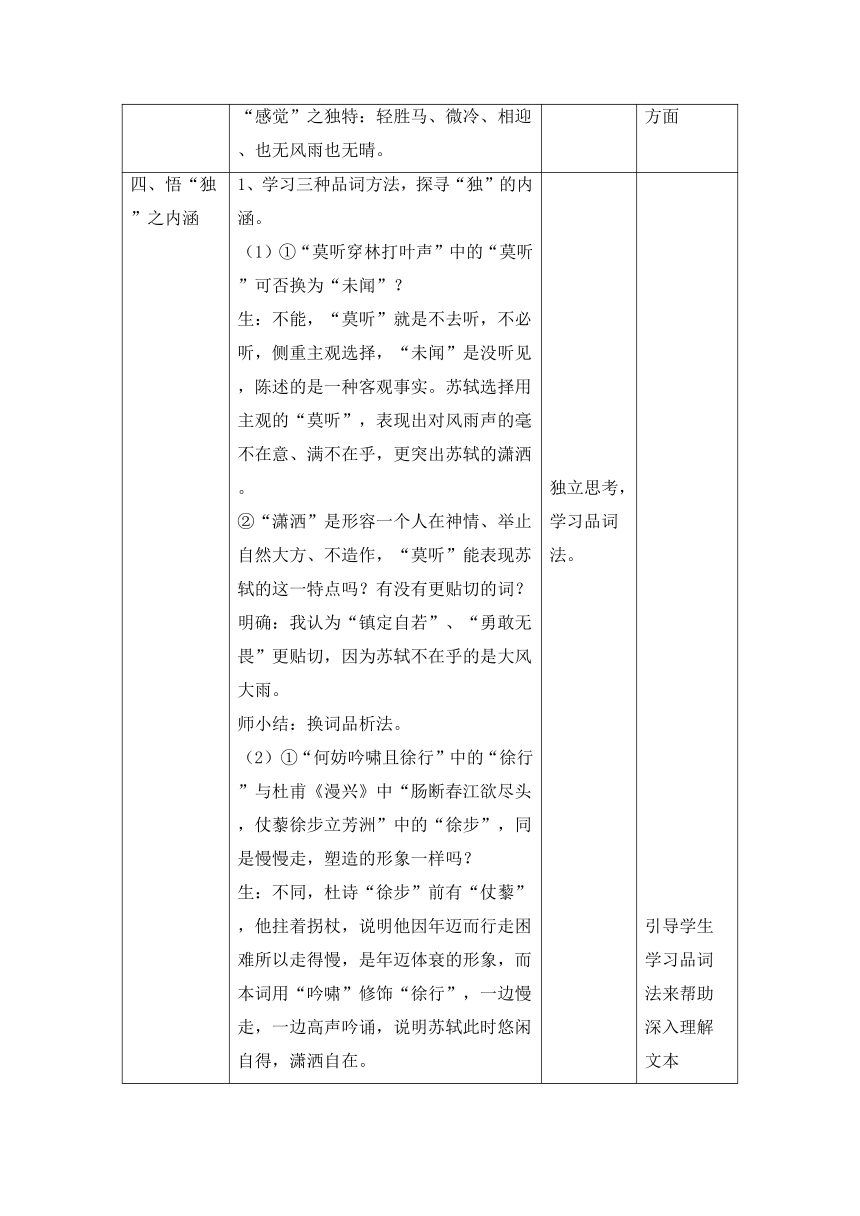

四、悟“独”之内涵 1、学习三种品词方法,探寻“独”的内涵。 (1)①“莫听穿林打叶声”中的“莫听”可否换为“未闻”? 生:不能,“莫听”就是不去听,不必听,侧重主观选择,“未闻”是没听见,陈述的是一种客观事实。苏轼选择用主观的“莫听”,表现出对风雨声的毫不在意、满不在乎,更突出苏轼的潇洒。 ②“潇洒”是形容一个人在神情、举止自然大方、不造作,“莫听”能表现苏轼的这一特点吗?有没有更贴切的词? 明确:我认为“镇定自若”、“勇敢无畏”更贴切,因为苏轼不在乎的是大风大雨。 师小结:换词品析法。 ①“何妨吟啸且徐行”中的“徐行”与杜甫《漫兴》中“肠断春江欲尽头,仗藜徐步立芳洲”中的“徐步”,同是慢慢走,塑造的形象一样吗? 生:不同,杜诗“徐步”前有“仗藜”,他拄着拐杖,说明他因年迈而行走困难所以走得慢,是年迈体衰的形象,而本词用“吟啸”修饰“徐行”,一边慢走,一边高声吟诵,说明苏轼此时悠闲自得,潇洒自在。 ②“啸”在《辞海》中解释为:“撮口发出长而清越的声音。”啸,是古代文人雅士们崇尚的一种独特行为。我们再来感受一下这几个古人的“啸”。 PPT展示: 独坐幽篁里,弹琴复长啸。——王维《竹里馆》 登东皋以舒啸,临清流而赋诗——陶渊明《归去来兮辞》 师小结:语境比较品析法。 “竹杖芒鞋轻胜马”中哪些词语有象征义呢? 生1:“竹杖芒鞋”象征年迈清贫的生活,“马”象征着繁华喧嚣的富贵生活,表现了他对官场生活的厌弃。 生2:“竹杖芒鞋”象征恬淡幽静的村居生活,表现了他的喜好自然、淡泊名利。 师小结:抓意象的象征义品析法。 结合刚刚学的三种品词方法,任选一处词句说说苏轼“独”的内涵。 生1:我用的是换词品析法,我把“谁怕”换为“不怕”,发现句式不同,“谁怕”反问句更能表示苏轼对狂风骤雨的藐视,而“不怕”否定句,给人感觉在掩饰心虚,自我壮胆。 生2:我使用换词品析法和结合语境比较分析法来品味。“山头斜照却相迎”,我先把“相迎”改为“相照”,发现不妥,“照”陈述的是客观情景,“迎”是迎接的意思,把夕阳拟人化,更加体现夕阳的温情。而在一般诗人眼里,夕阳是苍凉落寞的,如“夕阳无限好,只是近黄昏”,而结合语境,苏轼从夕阳中感受到的是温暖、美好。可以看出苏轼的乐观旷达。 生3:我用的是抓意象的象征义品析法,“也无风雨也无晴”中,风雨和晴象征人生的逆境和顺境,苏轼在经历“萧瑟”之后,用两个“也无”,反复强调顺境和逆境在他看来都毫无差别了,我从中看出他顺境不骄、逆境不惧、宠辱不惊的品质。 师小结:刚刚我们通过换词品析法、结合语境比较法、抓意象的象征义法,走向了文字深处,发现了苏轼的独特在于他的勇敢无畏、潇洒自在、淡泊名利、乐观旷达、宠辱不惊。 独立思考,学习品词法。 合作讨论,运用所学品词法自主探究苏轼“独”的内涵。 引导学生学习品词法来帮助深入理解文本 让学生立刻学以致用

五、拓展迁移 思考:苏轼的这种旷达乐观和宠辱不惊是与生俱来的吗?请同学们试着把下列苏轼的三篇文章按照写作时间排序。 PPT展示: ①水调歌头·明月几时有 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间。 ②定风波 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 ③江城子·密州出猎 鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 思考问题,各抒己见。 拓展学生的思维能力

作业设计 背诵此词。 2、推荐阅读林语堂的《苏东坡传》

板书设计 定风波 苏轼 独 勇敢无畏 潇洒自在 淡泊名利 乐观旷达 宠辱不惊

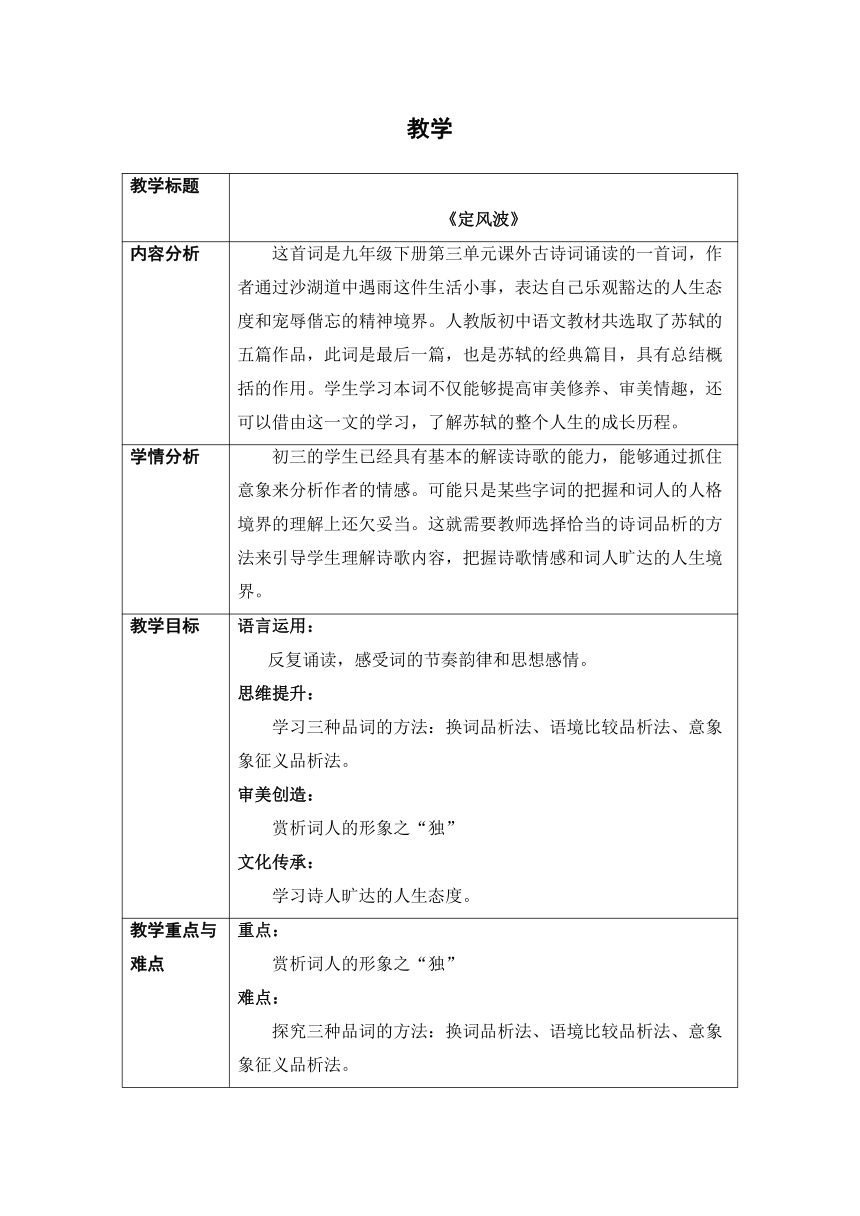

教学标题 《定风波》

内容分析 这首词是九年级下册第三单元课外古诗词诵读的一首词,作者通过沙湖道中遇雨这件生活小事,表达自己乐观豁达的人生态度和宠辱偕忘的精神境界。人教版初中语文教材共选取了苏轼的五篇作品,此词是最后一篇,也是苏轼的经典篇目,具有总结概括的作用。学生学习本词不仅能够提高审美修养、审美情趣,还可以借由这一文的学习,了解苏轼的整个人生的成长历程。

学情分析 初三的学生已经具有基本的解读诗歌的能力,能够通过抓住意象来分析作者的情感。可能只是某些字词的把握和词人的人格境界的理解上还欠妥当。这就需要教师选择恰当的诗词品析的方法来引导学生理解诗歌内容,把握诗歌情感和词人旷达的人生境界。

教学目标 语言运用: 反复诵读,感受词的节奏韵律和思想感情。 思维提升: 学习三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。 审美创造: 赏析词人的形象之“独” 文化传承: 学习诗人旷达的人生态度。

教学重点与难点 重点: 赏析词人的形象之“独” 难点: 探究三种品词的方法:换词品析法、语境比较品析法、意象象征义品析法。

教学方法 诵读法、小组讨论法、合作探究法、提问法等

教具教学 PPT、教材

教学过程 教师活动 学生活动 设计意图

一、导入新课 PPT展示: 王安石:不知更几百年,方有如此人物。 林语堂:苏轼是一个无可救药的乐天派,在政治上专唱反调的人。 余秋雨:苏轼是中国古代最高贵,最亲切,最有魅力的文人。 那么苏轼到底是一个怎么样的人?今天就让我们一起走进苏轼的经典之作《定风波》。 说说自己心中苏轼的形象 引入本节课的教学重点

二、读诗词,寻“独” 1、诵读此词。要求:读准字音,读出节奏,读出情感。 2、自由诵读小序,提问:你在这篇词的序中读到了哪些内容? 生:时间、地点、时间、环境、创作缘由。 聚焦“同行皆狼狈,余独不觉。”思考:能用“独”组词谈谈对苏轼的初步印象吗? 生:独特、特立独行等。 诵读此词 在“读”中把握关键词理解诗意

三、品“独”之表现 1、自由诵读,独立思考:苏轼的这种“独”表现在哪里? 生:“形”之独特:“竹杖芒鞋”的村野农夫形象,与其为官者形象不符; “行”之独特:吟啸、莫听、回首、归去。 “感觉”之独特:轻胜马、微冷、相迎、也无风雨也无晴。 反复吟诵独立思考,回答问题。 引导学生发现苏轼的独特表现在哪些方面

四、悟“独”之内涵 1、学习三种品词方法,探寻“独”的内涵。 (1)①“莫听穿林打叶声”中的“莫听”可否换为“未闻”? 生:不能,“莫听”就是不去听,不必听,侧重主观选择,“未闻”是没听见,陈述的是一种客观事实。苏轼选择用主观的“莫听”,表现出对风雨声的毫不在意、满不在乎,更突出苏轼的潇洒。 ②“潇洒”是形容一个人在神情、举止自然大方、不造作,“莫听”能表现苏轼的这一特点吗?有没有更贴切的词? 明确:我认为“镇定自若”、“勇敢无畏”更贴切,因为苏轼不在乎的是大风大雨。 师小结:换词品析法。 ①“何妨吟啸且徐行”中的“徐行”与杜甫《漫兴》中“肠断春江欲尽头,仗藜徐步立芳洲”中的“徐步”,同是慢慢走,塑造的形象一样吗? 生:不同,杜诗“徐步”前有“仗藜”,他拄着拐杖,说明他因年迈而行走困难所以走得慢,是年迈体衰的形象,而本词用“吟啸”修饰“徐行”,一边慢走,一边高声吟诵,说明苏轼此时悠闲自得,潇洒自在。 ②“啸”在《辞海》中解释为:“撮口发出长而清越的声音。”啸,是古代文人雅士们崇尚的一种独特行为。我们再来感受一下这几个古人的“啸”。 PPT展示: 独坐幽篁里,弹琴复长啸。——王维《竹里馆》 登东皋以舒啸,临清流而赋诗——陶渊明《归去来兮辞》 师小结:语境比较品析法。 “竹杖芒鞋轻胜马”中哪些词语有象征义呢? 生1:“竹杖芒鞋”象征年迈清贫的生活,“马”象征着繁华喧嚣的富贵生活,表现了他对官场生活的厌弃。 生2:“竹杖芒鞋”象征恬淡幽静的村居生活,表现了他的喜好自然、淡泊名利。 师小结:抓意象的象征义品析法。 结合刚刚学的三种品词方法,任选一处词句说说苏轼“独”的内涵。 生1:我用的是换词品析法,我把“谁怕”换为“不怕”,发现句式不同,“谁怕”反问句更能表示苏轼对狂风骤雨的藐视,而“不怕”否定句,给人感觉在掩饰心虚,自我壮胆。 生2:我使用换词品析法和结合语境比较分析法来品味。“山头斜照却相迎”,我先把“相迎”改为“相照”,发现不妥,“照”陈述的是客观情景,“迎”是迎接的意思,把夕阳拟人化,更加体现夕阳的温情。而在一般诗人眼里,夕阳是苍凉落寞的,如“夕阳无限好,只是近黄昏”,而结合语境,苏轼从夕阳中感受到的是温暖、美好。可以看出苏轼的乐观旷达。 生3:我用的是抓意象的象征义品析法,“也无风雨也无晴”中,风雨和晴象征人生的逆境和顺境,苏轼在经历“萧瑟”之后,用两个“也无”,反复强调顺境和逆境在他看来都毫无差别了,我从中看出他顺境不骄、逆境不惧、宠辱不惊的品质。 师小结:刚刚我们通过换词品析法、结合语境比较法、抓意象的象征义法,走向了文字深处,发现了苏轼的独特在于他的勇敢无畏、潇洒自在、淡泊名利、乐观旷达、宠辱不惊。 独立思考,学习品词法。 合作讨论,运用所学品词法自主探究苏轼“独”的内涵。 引导学生学习品词法来帮助深入理解文本 让学生立刻学以致用

五、拓展迁移 思考:苏轼的这种旷达乐观和宠辱不惊是与生俱来的吗?请同学们试着把下列苏轼的三篇文章按照写作时间排序。 PPT展示: ①水调歌头·明月几时有 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒,起舞弄清影,何似在人间。 ②定风波 回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。 ③江城子·密州出猎 鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。 思考问题,各抒己见。 拓展学生的思维能力

作业设计 背诵此词。 2、推荐阅读林语堂的《苏东坡传》

板书设计 定风波 苏轼 独 勇敢无畏 潇洒自在 淡泊名利 乐观旷达 宠辱不惊

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读