2025届高考文言文阅读复习攻略:文言文翻译之法 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考文言文阅读复习攻略:文言文翻译之法 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 444.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 17:11:16 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

文言文翻译之法

——2025 高考文言文阅读复习攻略

小试牛刀探真章

01

火眼金睛辨误区

02

稳扎稳打筑根基

03

实战演练促提升

04

目录

文言文翻译,综合考查我们对文言文的理解与运用能力,是文言文阅读考查的重中之重。

一、整句大意,通常分值在1分左右;

二、句中的关键实词(包含一词多义、古今异义词、通假字、偏义复词等)、关键虚词(高频虚词、可译可不译的虚词)、特殊用法(词类活用)、文言句式(判断句、被动句、倒装句,如主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置,以及省略句)等。

知识总览

01

题型示例:小试牛刀探真章

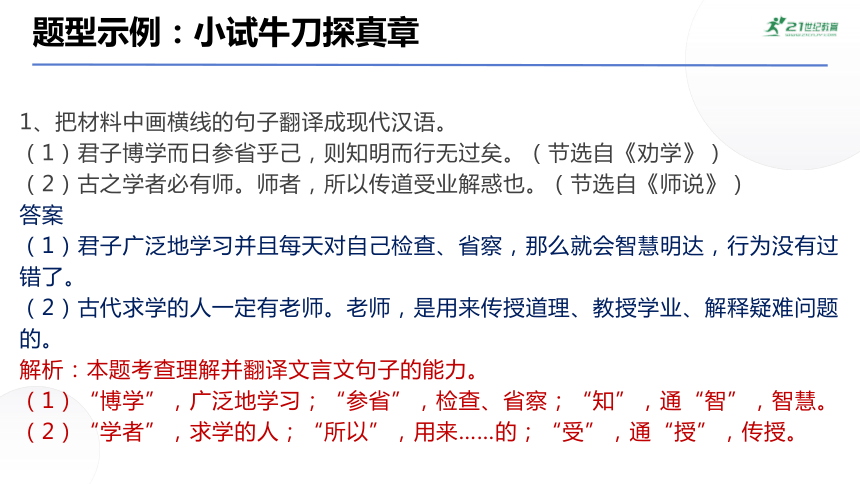

题型示例:小试牛刀探真章

1、把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(节选自《劝学》)

(2)古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。(节选自《师说》)

答案

(1)君子广泛地学习并且每天对自己检查、省察,那么就会智慧明达,行为没有过错了。

(2)古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

解析:本题考查理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“博学”,广泛地学习;“参省”,检查、省察;“知”,通“智”,智慧。

(2)“学者”,求学的人;“所以”,用来……的;“受”,通“授”,传授。

02

翻译的原则和要求:

稳扎稳打筑根基

翻译的原则:直译为主,意译为辅

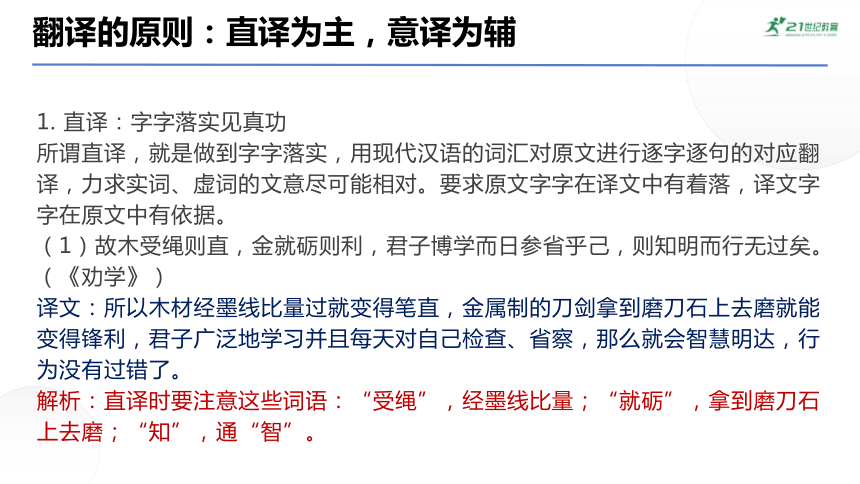

1. 直译:字字落实见真功

所谓直译,就是做到字字落实,用现代汉语的词汇对原文进行逐字逐句的对应翻译,力求实词、虚词的文意尽可能相对。要求原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有依据。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》)

译文:所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广泛地学习并且每天对自己检查、省察,那么就会智慧明达,行为没有过错了。

解析:直译时要注意这些词语:“受绳”,经墨线比量;“就砺”,拿到磨刀石上去磨;“知”,通“智”。

翻译的原则:直译为主,意译为辅

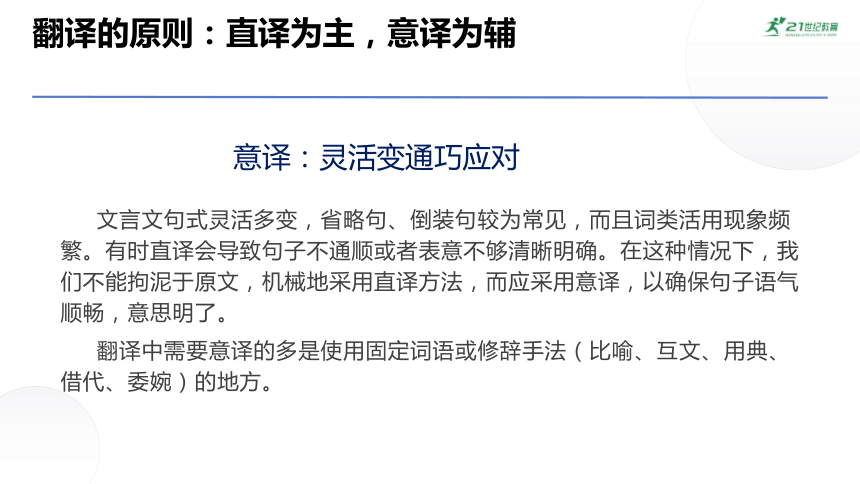

意译:灵活变通巧应对

文言文句式灵活多变,省略句、倒装句较为常见,而且词类活用现象频繁。有时直译会导致句子不通顺或者表意不够清晰明确。在这种情况下,我们不能拘泥于原文,机械地采用直译方法,而应采用意译,以确保句子语气顺畅,意思明了。

翻译中需要意译的多是使用固定词语或修辞手法(比喻、互文、用典、借代、委婉)的地方。

翻译的原则:直译为主,意译为辅

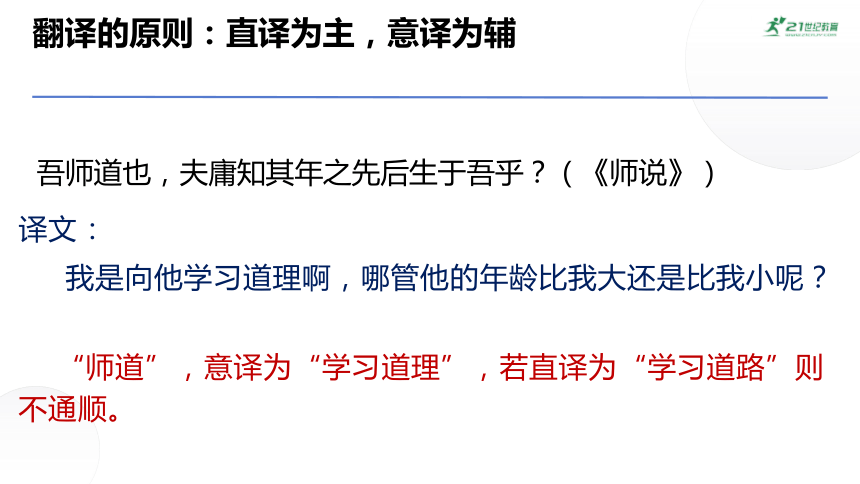

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

译文:

我是向他学习道理啊,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?

“师道”,意译为“学习道理”,若直译为“学习道路”则不通顺。

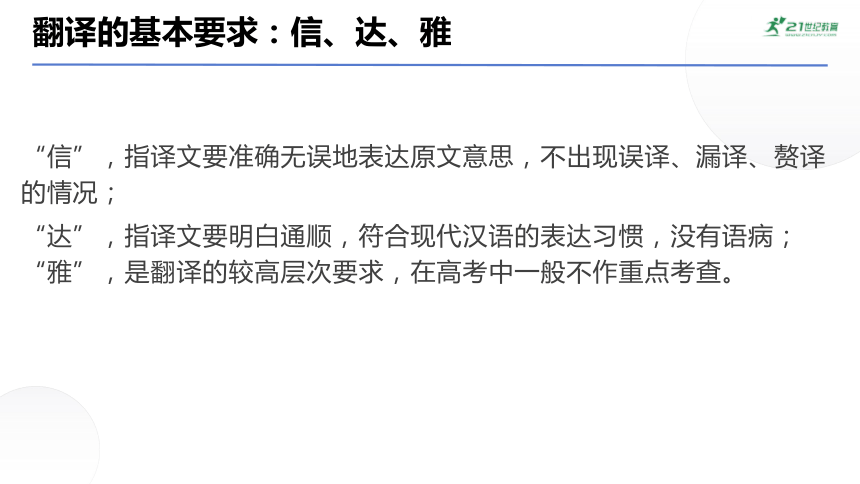

翻译的基本要求:信、达、雅

“信”,指译文要准确无误地表达原文意思,不出现误译、漏译、赘译的情况;

“达”,指译文要明白通顺,符合现代汉语的表达习惯,没有语病;“雅”,是翻译的较高层次要求,在高考中一般不作重点考查。

翻译的基本要求:信、达、雅

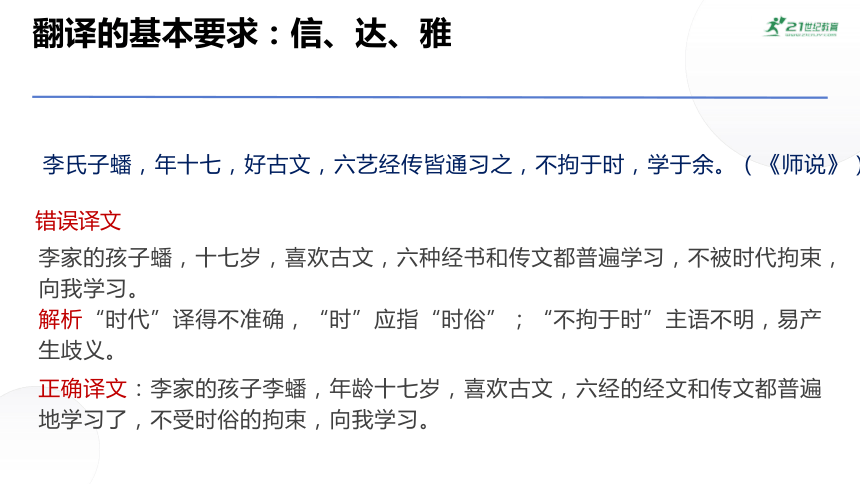

错误译文

李家的孩子蟠,十七岁,喜欢古文,六种经书和传文都普遍学习,不被时代拘束,向我学习。

解析“时代”译得不准确,“时”应指“时俗”;“不拘于时”主语不明,易产生歧义。

正确译文:李家的孩子李蟠,年龄十七岁,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。(《师说》)

根据语境解决硬译问题

语境对于翻译而言至关重要,在翻译文言句子时,应切实做到字回到词中,词回到句中,句回到段中,段回到篇中。

例:积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。 (《劝学》)

译文:堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。

根据语境解决硬译问题

解析

“ 焉”,根据语境,前两个“焉”是兼词,相当于“于此”,可译为“从这里”“在这儿”;第三个“焉”是语气助词,可不译。

03

规避翻译的易错点:

火眼金睛辨误区

1、误译文言实词

【例】假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《劝学》)

误译

借助车马的人,不是脚走得快,却能达到千里之外;借助船只的人,不是会游泳,却能断绝江河。

解析

“致”在这里是“到达”的意思,而不是“达到”;“绝”是“横渡”的意思,并非“断绝”。

正确译文

借助车马的人,不是脚走得快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是会游泳,却能横渡江河。

2. 误译文言虚词

【例】师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)

误译

从师学习的风尚不流传很久了!想要人没有疑惑很难了!

解析

句中的“之”是用在主谓之间,取消句子独立性的助词,可不译,译文没有体现这一点。

正确译文

从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑也很难了!

3. 译文用词不当

【例】巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(《师说》)

误译

巫医、乐师和各种工匠这些人,君子不与他们同列,现在他们的智慧竟然反而比不上,这真是奇怪啊!

解析

“不齿”,应译为“不屑与之同列”,表示极端鄙视,“不与他们同列”程度不够,不能准确表达原文情感。

正确译文

巫医、乐师和各种工匠这些人,君子不屑与之同列,现在君子的智慧竟然反而比不上他们,这真是奇怪啊!

4、语言不合规范

【例】是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》)

误译

所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到道理有先有后,学术技能有专门研究,就像这样罢了。

解析

“听到道理”表述口语化,与原文整体的书面语风格不一致;“学术技能”也不准确,“术业”应指学问和技艺。

正确译文

所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听闻道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此罢了。

5、不辨感彩

【例】彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。(《师说》)

误译

那些孩子们的老师,教他们读书,学习书中的文句,不是我所说的传授那些道理,解决那些疑难问题的老师。

解析

“孩子们”口语化,且“所谓”有强调、有所指的意味,译文没有体现出这种感彩。

正确译文

那些童子的老师,教给他们书本知识,帮助他们学习断句的,不是我所说的传授道理、解答疑难问题的老师。

6、误译原句语气

【例】其皆出于此乎?(《师说》)

误译

难道都是出于这个原因吗?

解析

“其皆出于此乎”是一种推测语气,应译为“大概都是出于这个原因吧”,译文处理为反问语气,不恰当。

正确译文

大概都是出于这个原因吧?

7、误译语法关系(单句)

【例】蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(《劝学》)

误译

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨,向上吃泥土,向下喝地下水,是因为心思专一。

解析

“爪牙之利,筋骨之强”是定语后置句,应译为“锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨”;“用心一也”,“用”是“因为”的意思,“心”指“心思”,译文对“用”和“心”理解错误。

正确译文

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它心思专一。

8、误译分句关系(复句)

【例】故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《劝学》)

误译

所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法成为江海。

解析

“不积跬步”与“无以至千里”、“不积小流”与“无以成江海”是假设关系,译文处理为因果关系,错误。

正确译文

所以如果不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;如果不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。

9、不懂修辞和文化常识

【例】句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(《师说》)

误译

不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,有的不向老师学习,小学阶段的知识遗忘了,大的方面却遗漏了,我没看出那种人是明智的。

解析

“小学”是古今异义词,这里指“小的方面学习”,并非现代意义上的“小学阶段”。

正确译文

不通晓句读,不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习,小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

04

对点练习:实战演练促提升

对点练习:实战演练促提升

1. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(1)人非生而知之者,孰能无惑?

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(1)人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑呢?

(2)因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

解析

(1)“知之”,懂得道理;“孰”,谁。

(2)“是故”,因此;“无”,无论;“道之所存,师之所存也”,判断句。

2. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(1)积善成德,而神明自得,圣心备焉。

(2)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

答案

(1)积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。

(2)螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它心思浮躁。

解析

(1)“善”,善行;“神明”,精神;“备”,具备。

(2)“跪”,腿;“寄托”,藏身;“用心躁也”,判断句,“用心”,因为心思。

3. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(1)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

(2)位卑则足羞,官盛则近谀。

答案

(1)现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

(2)以地位低的人为师,就足以感到羞耻;以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

解析

(1)“众人”,一般人;“下”,低于;“耻”,以……为耻。

(2)“位卑”,地位低;“羞”,感到羞耻;“官盛”,官职高;“谀”,谄媚。

文言文翻译之法

——2025 高考文言文阅读复习攻略

小试牛刀探真章

01

火眼金睛辨误区

02

稳扎稳打筑根基

03

实战演练促提升

04

目录

文言文翻译,综合考查我们对文言文的理解与运用能力,是文言文阅读考查的重中之重。

一、整句大意,通常分值在1分左右;

二、句中的关键实词(包含一词多义、古今异义词、通假字、偏义复词等)、关键虚词(高频虚词、可译可不译的虚词)、特殊用法(词类活用)、文言句式(判断句、被动句、倒装句,如主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置,以及省略句)等。

知识总览

01

题型示例:小试牛刀探真章

题型示例:小试牛刀探真章

1、把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(节选自《劝学》)

(2)古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。(节选自《师说》)

答案

(1)君子广泛地学习并且每天对自己检查、省察,那么就会智慧明达,行为没有过错了。

(2)古代求学的人一定有老师。老师,是用来传授道理、教授学业、解释疑难问题的。

解析:本题考查理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“博学”,广泛地学习;“参省”,检查、省察;“知”,通“智”,智慧。

(2)“学者”,求学的人;“所以”,用来……的;“受”,通“授”,传授。

02

翻译的原则和要求:

稳扎稳打筑根基

翻译的原则:直译为主,意译为辅

1. 直译:字字落实见真功

所谓直译,就是做到字字落实,用现代汉语的词汇对原文进行逐字逐句的对应翻译,力求实词、虚词的文意尽可能相对。要求原文字字在译文中有着落,译文字字在原文中有依据。

(1)故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。(《劝学》)

译文:所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广泛地学习并且每天对自己检查、省察,那么就会智慧明达,行为没有过错了。

解析:直译时要注意这些词语:“受绳”,经墨线比量;“就砺”,拿到磨刀石上去磨;“知”,通“智”。

翻译的原则:直译为主,意译为辅

意译:灵活变通巧应对

文言文句式灵活多变,省略句、倒装句较为常见,而且词类活用现象频繁。有时直译会导致句子不通顺或者表意不够清晰明确。在这种情况下,我们不能拘泥于原文,机械地采用直译方法,而应采用意译,以确保句子语气顺畅,意思明了。

翻译中需要意译的多是使用固定词语或修辞手法(比喻、互文、用典、借代、委婉)的地方。

翻译的原则:直译为主,意译为辅

吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?(《师说》)

译文:

我是向他学习道理啊,哪管他的年龄比我大还是比我小呢?

“师道”,意译为“学习道理”,若直译为“学习道路”则不通顺。

翻译的基本要求:信、达、雅

“信”,指译文要准确无误地表达原文意思,不出现误译、漏译、赘译的情况;

“达”,指译文要明白通顺,符合现代汉语的表达习惯,没有语病;“雅”,是翻译的较高层次要求,在高考中一般不作重点考查。

翻译的基本要求:信、达、雅

错误译文

李家的孩子蟠,十七岁,喜欢古文,六种经书和传文都普遍学习,不被时代拘束,向我学习。

解析“时代”译得不准确,“时”应指“时俗”;“不拘于时”主语不明,易产生歧义。

正确译文:李家的孩子李蟠,年龄十七岁,喜欢古文,六经的经文和传文都普遍地学习了,不受时俗的拘束,向我学习。

李氏子蟠,年十七,好古文,六艺经传皆通习之,不拘于时,学于余。(《师说》)

根据语境解决硬译问题

语境对于翻译而言至关重要,在翻译文言句子时,应切实做到字回到词中,词回到句中,句回到段中,段回到篇中。

例:积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。 (《劝学》)

译文:堆积土石成了高山,风雨从这里兴起;汇积水流成为深渊,蛟龙从这儿产生;积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。

根据语境解决硬译问题

解析

“ 焉”,根据语境,前两个“焉”是兼词,相当于“于此”,可译为“从这里”“在这儿”;第三个“焉”是语气助词,可不译。

03

规避翻译的易错点:

火眼金睛辨误区

1、误译文言实词

【例】假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。(《劝学》)

误译

借助车马的人,不是脚走得快,却能达到千里之外;借助船只的人,不是会游泳,却能断绝江河。

解析

“致”在这里是“到达”的意思,而不是“达到”;“绝”是“横渡”的意思,并非“断绝”。

正确译文

借助车马的人,不是脚走得快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是会游泳,却能横渡江河。

2. 误译文言虚词

【例】师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!(《师说》)

误译

从师学习的风尚不流传很久了!想要人没有疑惑很难了!

解析

句中的“之”是用在主谓之间,取消句子独立性的助词,可不译,译文没有体现这一点。

正确译文

从师学习的风尚不流传已经很久了!想要人没有疑惑也很难了!

3. 译文用词不当

【例】巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!(《师说》)

误译

巫医、乐师和各种工匠这些人,君子不与他们同列,现在他们的智慧竟然反而比不上,这真是奇怪啊!

解析

“不齿”,应译为“不屑与之同列”,表示极端鄙视,“不与他们同列”程度不够,不能准确表达原文情感。

正确译文

巫医、乐师和各种工匠这些人,君子不屑与之同列,现在君子的智慧竟然反而比不上他们,这真是奇怪啊!

4、语言不合规范

【例】是故弟子不必不如师,师不必贤于弟子,闻道有先后,术业有专攻,如是而已。(《师说》)

误译

所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听到道理有先有后,学术技能有专门研究,就像这样罢了。

解析

“听到道理”表述口语化,与原文整体的书面语风格不一致;“学术技能”也不准确,“术业”应指学问和技艺。

正确译文

所以学生不一定不如老师,老师不一定比学生贤能,听闻道理有早有晚,学问和技艺上各有各的专门研究,如此罢了。

5、不辨感彩

【例】彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。(《师说》)

误译

那些孩子们的老师,教他们读书,学习书中的文句,不是我所说的传授那些道理,解决那些疑难问题的老师。

解析

“孩子们”口语化,且“所谓”有强调、有所指的意味,译文没有体现出这种感彩。

正确译文

那些童子的老师,教给他们书本知识,帮助他们学习断句的,不是我所说的传授道理、解答疑难问题的老师。

6、误译原句语气

【例】其皆出于此乎?(《师说》)

误译

难道都是出于这个原因吗?

解析

“其皆出于此乎”是一种推测语气,应译为“大概都是出于这个原因吧”,译文处理为反问语气,不恰当。

正确译文

大概都是出于这个原因吧?

7、误译语法关系(单句)

【例】蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。(《劝学》)

误译

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨,向上吃泥土,向下喝地下水,是因为心思专一。

解析

“爪牙之利,筋骨之强”是定语后置句,应译为“锋利的爪子和牙齿,强壮的筋骨”;“用心一也”,“用”是“因为”的意思,“心”指“心思”,译文对“用”和“心”理解错误。

正确译文

蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到地下的泉水,这是因为它心思专一。

8、误译分句关系(复句)

【例】故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。(《劝学》)

误译

所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;不积累细小的流水,就没有办法成为江海。

解析

“不积跬步”与“无以至千里”、“不积小流”与“无以成江海”是假设关系,译文处理为因果关系,错误。

正确译文

所以如果不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;如果不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。

9、不懂修辞和文化常识

【例】句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。(《师说》)

误译

不通晓句读,不能解决疑惑,有的向老师学习,有的不向老师学习,小学阶段的知识遗忘了,大的方面却遗漏了,我没看出那种人是明智的。

解析

“小学”是古今异义词,这里指“小的方面学习”,并非现代意义上的“小学阶段”。

正确译文

不通晓句读,不能解决疑惑,有的(句读)向老师学习,有的(疑惑)却不向老师学习,小的方面倒要学习,大的方面反而放弃(不学),我没看出那种人是明智的。

04

对点练习:实战演练促提升

对点练习:实战演练促提升

1. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之;生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。吾师道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(1)人非生而知之者,孰能无惑?

(2)是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

(1)人不是生下来就懂得道理的,谁能没有疑惑呢?

(2)因此,无论地位高低贵贱,无论年纪大小,道理存在的地方,就是老师存在的地方。

解析

(1)“知之”,懂得道理;“孰”,谁。

(2)“是故”,因此;“无”,无论;“道之所存,师之所存也”,判断句。

2. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(1)积善成德,而神明自得,圣心备焉。

(2)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

答案

(1)积累善行养成高尚的道德,精神得到提升,圣人的心境由此具备。

(2)螃蟹有六条腿,两个蟹钳,但是没有蛇、鳝的洞穴它就无处藏身,这是因为它心思浮躁。

解析

(1)“善”,善行;“神明”,精神;“备”,具备。

(2)“跪”,腿;“寄托”,藏身;“用心躁也”,判断句,“用心”,因为心思。

3. 阅读下面的文段,翻译文中画横线的句子。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。彼童子之师,授之书而习其句读者,非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医乐师百工之人,不耻相师。士大夫之族,曰师曰弟子云者,则群聚而笑之。问之,则曰:“彼与彼年相若也,道相似也。位卑则足羞,官盛则近谀。”呜呼!师道之不复,可知矣。巫医乐师百工之人,君子不齿,今其智乃反不能及,其可怪也欤!

(1)今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

(2)位卑则足羞,官盛则近谀。

答案

(1)现在的一般人,他们(的才智)低于圣人很远,却以向老师学习为耻。

(2)以地位低的人为师,就足以感到羞耻;以官职高的人为师,就近乎谄媚了。

解析

(1)“众人”,一般人;“下”,低于;“耻”,以……为耻。

(2)“位卑”,地位低;“羞”,感到羞耻;“官盛”,官职高;“谀”,谄媚。