1 社戏 课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

义务教育语文八年级下册

社 戏

鲁迅

导入:

童年的生活是天真烂漫、多姿多彩的。提起童年,我们总会有无尽的回忆和向往。文学巨匠鲁迅先生不仅对百草园和三味书屋充满怀恋,对他在农村的一段生活也记忆犹新。今天,我们就来学习《社戏》这篇小说。

走近鲁迅

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。代表作:小说集《呐喊》、《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《二心集》等。

1.1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

2.1921年发表中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

3.1936年积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。1936年10月19日病逝于上海。

本文选自《呐喊》。《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。这部小说集于1923年8月由北京新潮出版社出版,集中有《狂人日记》《药》《明天》《阿Q正传》等14篇小说。

社,指土地神及祭祀土地神的活动。社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

小说知识回顾:

小说:以塑造人物形象为中心,通过情节的展开和环境的渲染来反映社会生活的一种文学体裁。

小说的三要素:人物、情节、环境。其中, “人物”是主要要素。

小说的情节结构:开端—发展—高潮—结局

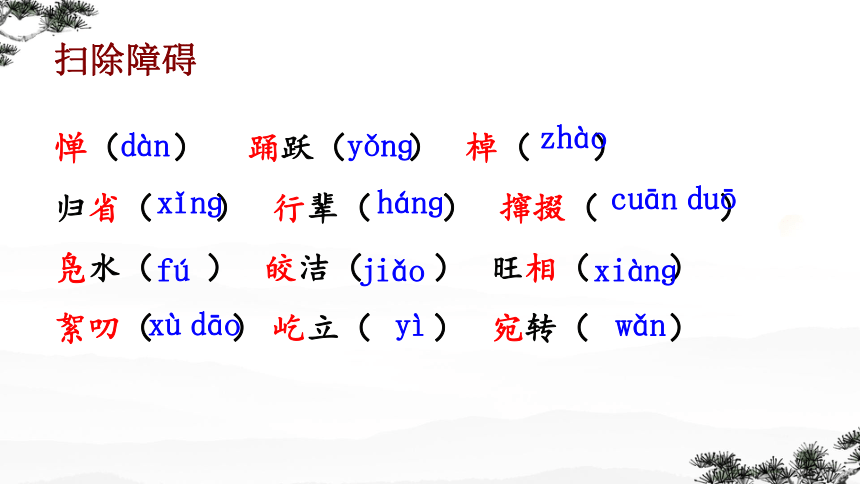

惮( ) 踊跃( ) 棹( )

归省( ) 行辈( ) 撺掇( )

凫水( ) 皎洁( ) 旺相( )

絮叨( ) 屹立( ) 宛转( )

扫除障碍

dàn

xǐnɡ

fú

xù dāo

yǒnɡ

hánɡ

jiǎo

yì

zhào

cuān duō

xiànɡ

wǎn

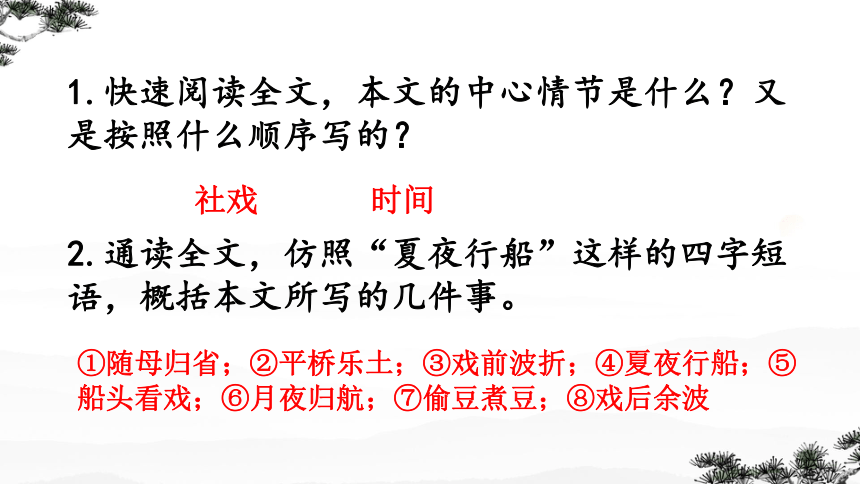

1.快速阅读全文,本文的中心情节是什么?又是按照什么顺序写的?

社戏

时间

2.通读全文,仿照“夏夜行船”这样的四字短语,概括本文所写的几件事。

①随母归省;②平桥乐土;③戏前波折;④夏夜行船;⑤船头看戏;⑥月夜归航;⑦偷豆煮豆;⑧戏后余波

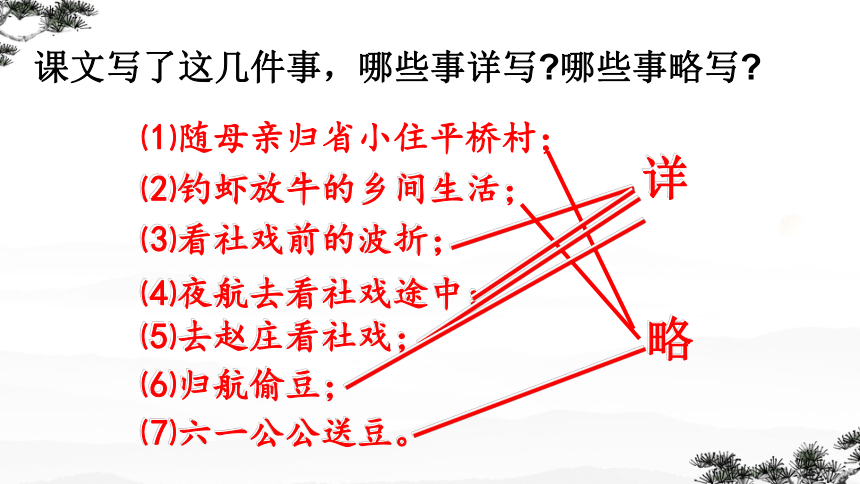

课文写了这几件事,哪些事详写 哪些事略写

⑴随母亲归省小住平桥村;

⑵钓虾放牛的乡间生活;

⑶看社戏前的波折;

⑷夜航去看社戏途中;

⑸去赵庄看社戏;

⑹归航偷豆;

⑺六一公公送豆。

详

略

为什么有的情节详写,有的情节略写

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?

这说明了什么?

为什么重点写平桥村?

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?这说明了什么?

(1)“我”在那里受到“优待”。(钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;和年幼的小孩“剥豆”;六一公公送我罗汉豆。)

(2)可以免念枯燥无味的书。

(3)没有封建礼教的约束,人人平等。

(4)有热情好客的小朋友们。(有“最聪明的双喜”,有乐于助人的桂生,有公而忘私的阿发。)

(5)有丰富多彩的生活情趣。(“掘蚯蚓”“钓虾”;放牛;看戏;偷豆、吃豆。)

“我”看不成戏时的心情是怎样的?

盼望

焦急

沮丧

猜测

生气

失望

三次波折:

①早上就叫不到船;

②央人到邻村去问,也没有;

③母亲不准“我”和别人一同去。

三次转机:

①八叔的航船回来了;

②少年们愿意和“我”一同去;

③双喜“写包票”保证不会出事。

好处:

①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做了充分的铺垫;

②初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

这一句用一个富有童话色彩的比喻,反映了儿童富于幻想的特点和愉快的心情。写老渔父的喝采,是通过旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。

课文最后说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”。真的是豆好吃,戏好看吗?

“我”所难忘的是平桥村老人孩子那份朴实、真挚的感情和那特有的农村风光、自由的空气、人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时在城镇未曾见到过,在后来的人生路途中也很少再见到的。“我”通过对这段往事的深情回忆,表达了对美好生活的向往之情。

作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中成长,受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。“我”作为客人,在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,尤其是在看社戏的前后,这种体贴照顾表现得淋漓尽致;“我”在这里可以免念那些陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,这种生活无疑是新鲜有趣、有魅力的。

“偷豆”的是与非:“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

他们“偷”的谁家的豆?

他们是怎么样“偷”的?

他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情;

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心;

“偷”反映了小朋友们周到细致、天真纯朴的天性。

文中的“偷”成为了一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

分析双喜和六一公公的言行,说说他们是怎样的人?

课堂小结

社戏

盼社戏——“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月夜归航

怀念好豆

怀念好戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

写法

1.人物形象栩栩如生

2.景物描写极具特色

3.叙事详略得当

义务教育语文八年级下册

社 戏

鲁迅

导入:

童年的生活是天真烂漫、多姿多彩的。提起童年,我们总会有无尽的回忆和向往。文学巨匠鲁迅先生不仅对百草园和三味书屋充满怀恋,对他在农村的一段生活也记忆犹新。今天,我们就来学习《社戏》这篇小说。

走近鲁迅

鲁迅(1881-1936),中国现代伟大的文学家、思想家、革命家。原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。代表作:小说集《呐喊》、《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》、杂文集《坟》、《二心集》等。

1.1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》。

2.1921年发表中篇小说《阿Q正传》,是中国现代文学史上杰出的作品之一。

3.1936年积极参加文学界和文化界的抗日民族统一战线。1936年10月19日病逝于上海。

本文选自《呐喊》。《呐喊》是鲁迅1918年至1922年所作的短篇小说的结集,作品真实地描绘了从辛亥革命到五四运动时期的社会生活,揭示了种种深层次的社会矛盾,对中国旧有制度及部分陈腐的传统观念进行了深刻的剖析和比较彻底的否定,表现出作者对民族生存浓重的忧患意识和对社会变革的强烈愿望。这部小说集于1923年8月由北京新潮出版社出版,集中有《狂人日记》《药》《明天》《阿Q正传》等14篇小说。

社,指土地神及祭祀土地神的活动。社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。

在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是戏场,社日儿童喜欲狂”的题咏。

小说知识回顾:

小说:以塑造人物形象为中心,通过情节的展开和环境的渲染来反映社会生活的一种文学体裁。

小说的三要素:人物、情节、环境。其中, “人物”是主要要素。

小说的情节结构:开端—发展—高潮—结局

惮( ) 踊跃( ) 棹( )

归省( ) 行辈( ) 撺掇( )

凫水( ) 皎洁( ) 旺相( )

絮叨( ) 屹立( ) 宛转( )

扫除障碍

dàn

xǐnɡ

fú

xù dāo

yǒnɡ

hánɡ

jiǎo

yì

zhào

cuān duō

xiànɡ

wǎn

1.快速阅读全文,本文的中心情节是什么?又是按照什么顺序写的?

社戏

时间

2.通读全文,仿照“夏夜行船”这样的四字短语,概括本文所写的几件事。

①随母归省;②平桥乐土;③戏前波折;④夏夜行船;⑤船头看戏;⑥月夜归航;⑦偷豆煮豆;⑧戏后余波

课文写了这几件事,哪些事详写 哪些事略写

⑴随母亲归省小住平桥村;

⑵钓虾放牛的乡间生活;

⑶看社戏前的波折;

⑷夜航去看社戏途中;

⑸去赵庄看社戏;

⑹归航偷豆;

⑺六一公公送豆。

详

略

为什么有的情节详写,有的情节略写

因为文章主要写看社戏,所以赵庄看社戏,夜航去看社戏途中,看社戏前的波折,看社戏后归航偷豆详写,其他情节与看社戏关系不大,所以略写。

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?

这说明了什么?

为什么重点写平桥村?

偏僻的平桥村,为什么“在我是乐土”?这说明了什么?

(1)“我”在那里受到“优待”。(钓虾“归我吃”;坐船“在舱中”;和年幼的小孩“剥豆”;六一公公送我罗汉豆。)

(2)可以免念枯燥无味的书。

(3)没有封建礼教的约束,人人平等。

(4)有热情好客的小朋友们。(有“最聪明的双喜”,有乐于助人的桂生,有公而忘私的阿发。)

(5)有丰富多彩的生活情趣。(“掘蚯蚓”“钓虾”;放牛;看戏;偷豆、吃豆。)

“我”看不成戏时的心情是怎样的?

盼望

焦急

沮丧

猜测

生气

失望

三次波折:

①早上就叫不到船;

②央人到邻村去问,也没有;

③母亲不准“我”和别人一同去。

三次转机:

①八叔的航船回来了;

②少年们愿意和“我”一同去;

③双喜“写包票”保证不会出事。

好处:

①笔法曲折,文气摇曳,为看社戏做了充分的铺垫;

②初步表现小伙伴的热情、能干等特点,尤其是“双喜”。

那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

这一句用一个富有童话色彩的比喻,反映了儿童富于幻想的特点和愉快的心情。写老渔父的喝采,是通过旁观者的赞美来衬托孩子们的驾船技术。

课文最后说“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,——也不再看到那夜似的好戏了”。真的是豆好吃,戏好看吗?

“我”所难忘的是平桥村老人孩子那份朴实、真挚的感情和那特有的农村风光、自由的空气、人与人之间和谐亲密的关系。这一切都是“我”童年时在城镇未曾见到过,在后来的人生路途中也很少再见到的。“我”通过对这段往事的深情回忆,表达了对美好生活的向往之情。

作者为什么说平桥村“在我是乐土”?

民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中成长,受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。“我”作为客人,在这里“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,尤其是在看社戏的前后,这种体贴照顾表现得淋漓尽致;“我”在这里可以免念那些陈腐无用的经书,对于自幼就接受封建礼教的“我”而言,这样的自由是多么宝贵的享受;而且在农村可以亲近大自然,“掘蚯蚓”“钓虾”“放牛”,相对于城镇宅院中“我”那种受束缚的生活而言,这种生活无疑是新鲜有趣、有魅力的。

“偷豆”的是与非:“偷”,一般意义上是“残酷、自私、遭人唾弃”的行为,那么在课文中,小朋友们“偷豆”是好还是坏呢?

可以从以下方面来分析:

小伙伴们“偷豆”的目的是什么?

他们“偷”的谁家的豆?

他们是怎么样“偷”的?

他们怎样预防“偷”的秘密被人发觉,又怎样对待可能出现的后果呢?

“偷”反映了小朋友们诚恳待客的热情;

“偷”跳动着小朋友们纯洁无私的心;

“偷”反映了小朋友们周到细致、天真纯朴的天性。

文中的“偷”成为了一种热情的、无私的、天真质朴的“偷”,“偷”出了情趣,“偷”出了欢乐。

分析双喜和六一公公的言行,说说他们是怎样的人?

课堂小结

社戏

盼社戏——“乐土”

看社戏

忆社戏

戏前波折

夏夜行船

船头看戏

月夜归航

怀念好豆

怀念好戏

民风淳朴

伙伴友善

回忆美好

写法

1.人物形象栩栩如生

2.景物描写极具特色

3.叙事详略得当

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读