2 回延安 课件(共33张PPT)

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

部编版八年级语文下册

回延安

贺敬之

学习目标

感知民歌“信天游”的形式和特点,感受浓郁的陕北风情。

1

2

理解诗歌内容,体会直接抒情和间接抒情中所蕴涵的深情。

3

品味富有表现力的语言,理解、继承并弘扬“延安精神”。

导入新课

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页,从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方。延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,1956年诗人贺敬之从北京来到延安参加“西北五省区青年造林大会”,时隔10年后重回到延安,看着热情欢迎他的延安老老少少,看着以前生活过、战斗过的地方旧貌换新颜……贺敬之心情无比激动,采用“信天游”的形式写下了现代诗《回延安》。

作者简介

贺敬之,1924年生,当代诗人、剧作家。曾参加抗日救亡运动,1940年赴延安鲁迅艺术学院学习。1945年和丁毅执笔集体创作我国第一部新歌剧《白毛女》,获1951年斯大林文学奖。这是我国新歌剧发展的里程碑,作品生动地表现出“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”这一深刻的主题。主要作品有《回延安》《放声歌唱》《雷锋之歌》等。出版有诗集《放歌集》《并没有冬天》《朝阳花开》等。

贺敬之

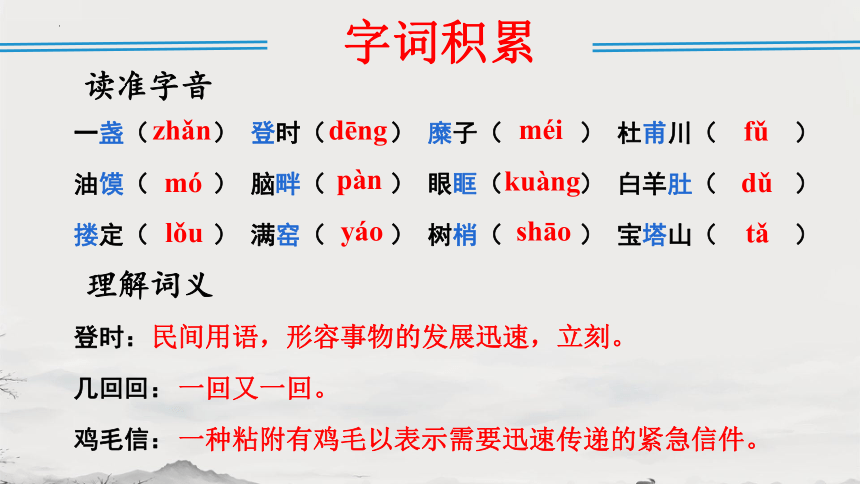

字词积累

一盏( ) 登时( ) 糜子( ) 杜甫川( )

油馍( ) 脑畔( ) 眼眶( ) 白羊肚( )

搂定( ) 满窑( ) 树梢( ) 宝塔山( )

mó

读准字音

zhǎn

lǒu

dēng

fǔ

pàn

shāo

tǎ

dǔ

kuàng

yáo

méi

理解词义

登时:

几回回:

鸡毛信:

民间用语,形容事物的发展迅速,立刻。

一回又一回。

一种粘附有鸡毛以表示需要迅速传递的紧急信件。

这首诗歌和以前读过的现代诗歌相比,有什么不同?

听老师读诗歌

明诗体

这首诗歌和以前读过的现代诗歌相比,有什么不同?

明诗体

①朗朗上口:两句一节,单独押韵,可以换韵;使用叠词。

②陕北方言:几回回、树根根、脑畔、白生生、羊羔羔。

③地方风物:宝塔山、杨家岭、枣园、延河、白羊肚手巾、红腰带、糜子、小米饭、米酒、油馍、木炭火、炕。

信天游,在陕北它叫“信天游”,又称“顺天游”“小曲子”, 在山西被称为“山曲”,在内蒙古则被叫作“爬山调”,是流传在中国西北地区的一种民歌形式,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。其歌词是以七字格二二三式为基本句格式的上下句变文体,有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。多运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,奔放热烈。

感知诗体

信天游

比较民歌歌词与本文的诗歌语言有什么相似点?

明诗体

两句一节、押韵、体现陕北的民俗、写革命生活和革命情感、感情热烈欢快豪迈。

诗人1940-1945年在延安学习生活了五年,对陕北民歌极其熟悉和热爱,他曾到当地群众家里收集整理了大量的“信天游”民歌,研究这种民歌的特点,后来他创作出经典的陕北民歌《南泥湾》,传唱大江南北。《回延安》这首诗就是贺敬之先生仿照“信天游”的民歌形式,再通过艺术性地创造而写成的。

默读诗歌,边读边圈画出富有地方色彩的词语,归纳提炼作者向我们展现了怎样的延安。

示例: 诗中有宝塔山、杜甫川、柳林铺、杨家岭、枣园……诗歌展现了延安鲜活的自然景观。

理诗脉

(1)延安独特的方言(紧紧儿、心窝、几回回、满心话、树根根、羊羔羔、几根根、白生生、几辈辈);

(2)延安特色的生活(小米饭、糜子、谷、米酒、油馍、木炭火、土烷、土窑洞);

(3)延安亲切的人民(老爷爷、团支书、社主任);

感受别样延安

默读诗歌,边读边圈画出富有地方色彩的词语,归纳提炼作者向我们展现了怎样的延安。

示例: 诗中有宝塔山、杜甫川、柳林铺、杨家岭、枣园……诗歌展现了延安鲜活的自然景观。

理诗脉

(4)延安鲜艳的人文风物(白羊肚手巾、红腰带、白窗纸、红窗花);

(5)延安光荣的革命传统(鸡毛信、保卫延安、杨家岭、宝塔山、枣园、延河、赤卫军、青年团、红领巾);

(6)延安卓越的建设成就(一条条街道、一座座楼房、一盏盏电灯、一排排绿树)

感受别样延安

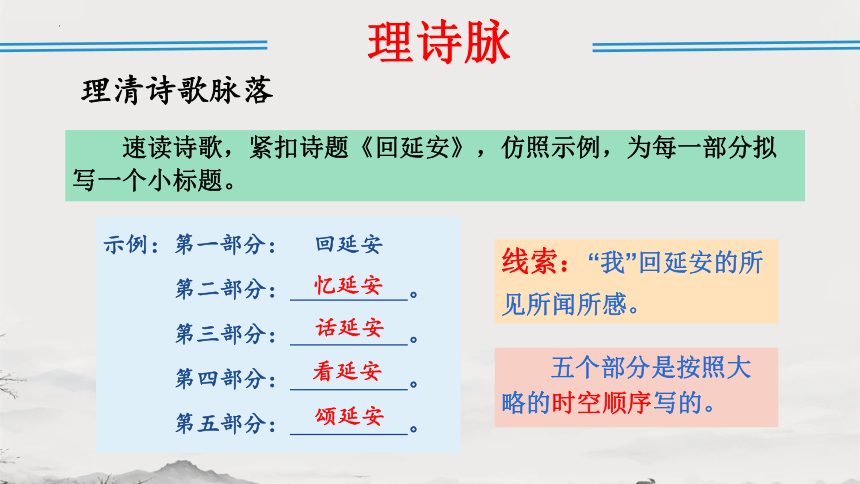

速读诗歌,紧扣诗题《回延安》,仿照示例,为每一部分拟写一个小标题。

理诗脉

示例:第一部分: 回延安

第二部分: 。

第三部分: 。

第四部分: 。

第五部分: 。

理清诗歌脉落

忆延安

话延安

看延安

颂延安

线索:“我”回延安的所见所闻所感。

五个部分是按照大略的时空顺序写的。

1956年3月,离开延安已经十年的贺敬之,到延安参加西北五省青年造林大会,这是他1945年离开延安之后,第一次重回延安,他的心情格外激动,一路上看不够、听不够,觉得有一肚子话想说想唱。离别延安前,要举行一个联欢会,需要他出一个节目,他觉得用信天游的曲调最适合表达自己这几天来的心情感受,于是“一边流泪,一边哼唱,一边记录”,连夜创作出了这篇经典之作,抒发了对延安的深切怀念,对党和人民的无限热爱。

感诗情

写作背景

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

诗句示例:手抓黄土我不放/紧紧儿贴在心窝上。

探究深情:通过“抓”“不放”“紧紧儿”“贴”等词语,表达了诗人对久别的黄土、对延安这片土地的如亲人般难舍难分的眷恋。

心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

重回延安“母亲”怀抱的急切与激动。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

杜甫川唱来柳林铺笑/红旗飘飘把手招。

白羊肚手巾红腰带/亲人们迎过延河来。

——对延安自然风景与人文风物久别重逢的喜悦。

树梢树枝树根根/亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈/小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷/肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我/母亲打发我们过黄河。

——对喂养“我”长大的党、延安以及延安人民群众的思念与感激。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

团支书又领进社主任/当年的放羊娃如今长成人。

——对革命事业后继有人、绵延不绝的喜悦。

千万条腿来千万只眼/也不够我走来也不够我看!

头顶着蓝天大明镜/延安城照在我心中。

——对喂养“我”长大的党、延安以及延安人民群众的感激。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

杨家岭的红旗啊高高地飘/革命万里起浪潮!

宝塔山下留脚印/毛主席登上了天安门!

——对延安光荣伟大的革命传统和红色文化的骄傲自豪。

赤卫军,青年团,红领巾/走着咱英雄几辈辈人……

社会主义路上大踏步走/光荣的延河还要在前头!

——对“延安精神”和美好未来的由衷歌颂,对社会主义道路的自信与坚定,对党的感恩与忠诚。

(男领)心口呀/莫要/这么/厉害地/跳,(压抑不住的喜悦)

(女领)灰尘呀/莫把我/眼睛/挡住了……(压抑不住的激动)

(男领)手抓/黄土/我不放,(炽热深情)紧紧儿/贴在/心窝上。

(女领)……几回回/梦里/回延安,(深情思念)双手/楼定/宝塔山。

(二人齐读)千声/万声/呼唤你,(直白热烈)——母亲/延安/就在/这里!

(全体同学合)母亲延安就在——这里!

(男领)杜甫川唱来柳林铺笑,(欢快喜悦)红旗飘飘把手招。

(女领)白羊肚手巾红腰带,(亲切喜悦)亲人们迎过延河来。

(二人齐读)满心话登时说不出来,(激动欢喜)一头扑在亲人怀。

(全体同学合)一头扑在亲人怀……

入诗境

设计朗读

朗读下面两组诗,说说这两组诗在抒情方式上有什么不同。

品诗味

第一组:

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!

革命的道路千万里,

天南海北想着你……

区别抒情方式

第二组:

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

直接抒情:面对抒情对象,运用第二人称“你”,直抒胸臆。

间接抒情:不直接倾吐,运用其他方式委婉含蓄地表达情感。

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第一组:

手抓黄土我不放,

紧紧儿贴在心窝上。

……几回回梦里回延安

双手楼定宝塔山。

满心话登时说不出来,

一头扑在亲人怀。

探究间接抒情

“抓”“放”“贴”“搂”“扑”等动词表现诗人与延安紧紧相依的亲密情感,准确形象地表达出诗人压抑不住的激动心情。

动作描写

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第二组:

老爷爷进门气喘得紧:

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

“保卫延安你们费了心,

白头发添了几根根。”

探究间接抒情

通过对人物的语言描写,说明不仅“我”想延安亲人,延安亲人也想“我”,侧面突出“我”与延安群众血浓于水的亲密关系。

语言描写

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第三组:

米酒油馍木炭火,

团团围定烷上坐。

满窑里围得不透风,

脑畔上还响着脚步声。

亲人见了亲人面,

欢喜的眼泪眼眶里转。

探究间接抒情

通过对延安风物的罗列描述,营造亲人欢聚的热闹场面,“不透风”“脚步声”从侧面展现人多且关系亲热。

场面描写

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹;

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

品读下面3组诗,揣摩每节诗的上下两句之间有什么共同关联

品诗味

第一组:

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好述。

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

——《诗经·蒹葭》

探究间接抒情

每节上下两句表达的内容相似和情感相通。

第二组:

树稍树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

——贺敬之《回延安》

第三组:

山丹丹开花红姣姣,

香香人材长得好。

羊群走路靠头羊,

陕北起了共产党。

——李季《王贵与李香香》

《诗经·蒹葭》中由成双成对的关雎鸟引出下文所要写的君子追求淑女,也含有比喻的意味,这是“比兴”。

“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”一节,延安对“我”的养育之恩,犹如羊妈妈喂羊羔吃奶一样,延安就是喂“我”养“我”的母亲。用“小羊盖吃奶”比喻“我”在延安“母亲”的滋养下成长,这是“比”;先说“小羊羔吃奶”,引出延安“母亲”滋养“我”长大,这是“兴”。

“东山的糜子西山的谷”先说山上的物产,以引起下文说“肩膀上的红旗手中的书”,这是“兴”。“红旗”和“书”是“我”当年在延安的斗争生活和学习生活的写照。

《王贵与李香香》中将“山丹丹”比作“香香”,“头羊”比作“共产党”这是“比”。由“山丹丹开花红姣姣”引出“香香人材长得好”,由“羊群走路靠头羊”引出“陕北起了共产党”,这是“兴”。

品诗味

探究间接抒情

“比兴”是民歌的常见表现手法。

比,即比喻,以彼物比此物;

兴,又叫起兴,先言他物以引起所咏之辞。 (朱熹语)

品诗味

探究间接抒情

“比兴”手法

运用用“比兴”手法,填补歌词。

品诗味

第一组:

高山青,涧水蓝。

阿里山的姑娘美如 。

阿里山的少年壮如 。

——台湾民歌《阿里山的姑娘》

探究间接抒情

第二组:

。

中国出了个毛泽东。

——陕北民歌《东方红》

水

山

东方红,太阳升

在诗人的眼中,延安是什么颜色呢?从哪里看出的?

铭精神

“杨家岭的红旗高高的飘”

“赤卫军,青年团,红领巾”

“红窗花”

“肩膀上的红旗手中的书”

“白羊肚手巾红腰带”。

红色

为什么延安在诗人的眼中是红色的?结合下面历史知识谈一谈。

铭精神

历史知识:1935年10月19日中国共产党率领工农红军到达陕北吴起镇,至1948年3月23日中共中央离开陕北,历时近13年,占中国新民主主义革命28年几乎一半时间。在这里,中国共产党自力更生、艰苦奋斗,战胜了自然条件艰苦、敌人封锁打击等各种挑战,领导全国抗战与解放战争,由小到大,由弱到强,由挫折走向胜利。

延安是一块革命圣地

延安是一种革命精神

齐读第五章,思考:诗人联想到了哪些与延安相关的内容?

铭精神

“杨家岭的红旗”“宝塔山下的脚印”“枣园的灯光”“滚滚的延河”都具有象征意蕴,凸显了延安在中国革命历史当中的重要意义,特别是革命时期形成的延安精神——自力更生、艰苦奋斗的精神,解放思想、实事求是的精神,全心全意为人民服务的精神,革命乐观主义精神,在诗人心中,再回延安,他首先想到的是那永不磨灭的延安精神。

联想了与延安相关的地点:杨家岭、宝塔山、枣园、延河

联想了与延安相关的人物:毛主席、赤卫军、青年团、红领巾

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和太阳。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香。

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

课堂总结

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

课堂总结

回眸往昔,我们披荆斩棘,感慨万千。喜看今朝,我们喜迎变化,心旷神怡。展望未来,我们豪情满怀,砥砺前行。希望我们新时代的少年们,在延安精神的感召下,以梦为马,不负韶华。

课后作业

1.运用间接抒情的方式,写几节短诗,表达对自己故乡喜爱和赞美之情。

2.阅读莫耶的《延安颂》、吴伯箫的《记一辆纺车》,体会“延安精神”的内涵。

板书设计

回延安

贺敬之

延安

精神

直接抒情

间接抒情

动作、语言、场景

“比兴”手法

部编版八年级语文下册

回延安

贺敬之

学习目标

感知民歌“信天游”的形式和特点,感受浓郁的陕北风情。

1

2

理解诗歌内容,体会直接抒情和间接抒情中所蕴涵的深情。

3

品味富有表现力的语言,理解、继承并弘扬“延安精神”。

导入新课

延安在中华民族历史上曾经写下辉煌的一页,从1935年到1948年,延安是中共中央的所在地,是中国人民解放斗争的总后方。延安精神,更是中华民族精神宝库中的珍贵财富。诗人贺敬之也曾经在延安生活和学习过五年,1956年诗人贺敬之从北京来到延安参加“西北五省区青年造林大会”,时隔10年后重回到延安,看着热情欢迎他的延安老老少少,看着以前生活过、战斗过的地方旧貌换新颜……贺敬之心情无比激动,采用“信天游”的形式写下了现代诗《回延安》。

作者简介

贺敬之,1924年生,当代诗人、剧作家。曾参加抗日救亡运动,1940年赴延安鲁迅艺术学院学习。1945年和丁毅执笔集体创作我国第一部新歌剧《白毛女》,获1951年斯大林文学奖。这是我国新歌剧发展的里程碑,作品生动地表现出“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”这一深刻的主题。主要作品有《回延安》《放声歌唱》《雷锋之歌》等。出版有诗集《放歌集》《并没有冬天》《朝阳花开》等。

贺敬之

字词积累

一盏( ) 登时( ) 糜子( ) 杜甫川( )

油馍( ) 脑畔( ) 眼眶( ) 白羊肚( )

搂定( ) 满窑( ) 树梢( ) 宝塔山( )

mó

读准字音

zhǎn

lǒu

dēng

fǔ

pàn

shāo

tǎ

dǔ

kuàng

yáo

méi

理解词义

登时:

几回回:

鸡毛信:

民间用语,形容事物的发展迅速,立刻。

一回又一回。

一种粘附有鸡毛以表示需要迅速传递的紧急信件。

这首诗歌和以前读过的现代诗歌相比,有什么不同?

听老师读诗歌

明诗体

这首诗歌和以前读过的现代诗歌相比,有什么不同?

明诗体

①朗朗上口:两句一节,单独押韵,可以换韵;使用叠词。

②陕北方言:几回回、树根根、脑畔、白生生、羊羔羔。

③地方风物:宝塔山、杨家岭、枣园、延河、白羊肚手巾、红腰带、糜子、小米饭、米酒、油馍、木炭火、炕。

信天游,在陕北它叫“信天游”,又称“顺天游”“小曲子”, 在山西被称为“山曲”,在内蒙古则被叫作“爬山调”,是流传在中国西北地区的一种民歌形式,两行一节,上下句押韵,一节一韵,诗行错落有致,读来高亢悠远。其歌词是以七字格二二三式为基本句格式的上下句变文体,有的一节表达一个简单独立的意思,有的几节构成一组,表达比较复杂的意思。信天游形式自由,常用来抒情,亦可叙事。多运用比兴手法,贴切、自然,增强了诗的音乐性;联想丰富,奔放热烈。

感知诗体

信天游

比较民歌歌词与本文的诗歌语言有什么相似点?

明诗体

两句一节、押韵、体现陕北的民俗、写革命生活和革命情感、感情热烈欢快豪迈。

诗人1940-1945年在延安学习生活了五年,对陕北民歌极其熟悉和热爱,他曾到当地群众家里收集整理了大量的“信天游”民歌,研究这种民歌的特点,后来他创作出经典的陕北民歌《南泥湾》,传唱大江南北。《回延安》这首诗就是贺敬之先生仿照“信天游”的民歌形式,再通过艺术性地创造而写成的。

默读诗歌,边读边圈画出富有地方色彩的词语,归纳提炼作者向我们展现了怎样的延安。

示例: 诗中有宝塔山、杜甫川、柳林铺、杨家岭、枣园……诗歌展现了延安鲜活的自然景观。

理诗脉

(1)延安独特的方言(紧紧儿、心窝、几回回、满心话、树根根、羊羔羔、几根根、白生生、几辈辈);

(2)延安特色的生活(小米饭、糜子、谷、米酒、油馍、木炭火、土烷、土窑洞);

(3)延安亲切的人民(老爷爷、团支书、社主任);

感受别样延安

默读诗歌,边读边圈画出富有地方色彩的词语,归纳提炼作者向我们展现了怎样的延安。

示例: 诗中有宝塔山、杜甫川、柳林铺、杨家岭、枣园……诗歌展现了延安鲜活的自然景观。

理诗脉

(4)延安鲜艳的人文风物(白羊肚手巾、红腰带、白窗纸、红窗花);

(5)延安光荣的革命传统(鸡毛信、保卫延安、杨家岭、宝塔山、枣园、延河、赤卫军、青年团、红领巾);

(6)延安卓越的建设成就(一条条街道、一座座楼房、一盏盏电灯、一排排绿树)

感受别样延安

速读诗歌,紧扣诗题《回延安》,仿照示例,为每一部分拟写一个小标题。

理诗脉

示例:第一部分: 回延安

第二部分: 。

第三部分: 。

第四部分: 。

第五部分: 。

理清诗歌脉落

忆延安

话延安

看延安

颂延安

线索:“我”回延安的所见所闻所感。

五个部分是按照大略的时空顺序写的。

1956年3月,离开延安已经十年的贺敬之,到延安参加西北五省青年造林大会,这是他1945年离开延安之后,第一次重回延安,他的心情格外激动,一路上看不够、听不够,觉得有一肚子话想说想唱。离别延安前,要举行一个联欢会,需要他出一个节目,他觉得用信天游的曲调最适合表达自己这几天来的心情感受,于是“一边流泪,一边哼唱,一边记录”,连夜创作出了这篇经典之作,抒发了对延安的深切怀念,对党和人民的无限热爱。

感诗情

写作背景

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

诗句示例:手抓黄土我不放/紧紧儿贴在心窝上。

探究深情:通过“抓”“不放”“紧紧儿”“贴”等词语,表达了诗人对久别的黄土、对延安这片土地的如亲人般难舍难分的眷恋。

心口呀莫要这么厉害地跳,

灰尘呀莫把我眼睛挡住了……

重回延安“母亲”怀抱的急切与激动。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

杜甫川唱来柳林铺笑/红旗飘飘把手招。

白羊肚手巾红腰带/亲人们迎过延河来。

——对延安自然风景与人文风物久别重逢的喜悦。

树梢树枝树根根/亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈/小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷/肩膀上的红旗手中的书。

手把手儿教会了我/母亲打发我们过黄河。

——对喂养“我”长大的党、延安以及延安人民群众的思念与感激。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

团支书又领进社主任/当年的放羊娃如今长成人。

——对革命事业后继有人、绵延不绝的喜悦。

千万条腿来千万只眼/也不够我走来也不够我看!

头顶着蓝天大明镜/延安城照在我心中。

——对喂养“我”长大的党、延安以及延安人民群众的感激。

寻读诗歌,寻找具有浓烈情感的句子,感受诗人对延安的深情。(注意结合文本,要带着感情把所选句子读出来。)

感诗情

杨家岭的红旗啊高高地飘/革命万里起浪潮!

宝塔山下留脚印/毛主席登上了天安门!

——对延安光荣伟大的革命传统和红色文化的骄傲自豪。

赤卫军,青年团,红领巾/走着咱英雄几辈辈人……

社会主义路上大踏步走/光荣的延河还要在前头!

——对“延安精神”和美好未来的由衷歌颂,对社会主义道路的自信与坚定,对党的感恩与忠诚。

(男领)心口呀/莫要/这么/厉害地/跳,(压抑不住的喜悦)

(女领)灰尘呀/莫把我/眼睛/挡住了……(压抑不住的激动)

(男领)手抓/黄土/我不放,(炽热深情)紧紧儿/贴在/心窝上。

(女领)……几回回/梦里/回延安,(深情思念)双手/楼定/宝塔山。

(二人齐读)千声/万声/呼唤你,(直白热烈)——母亲/延安/就在/这里!

(全体同学合)母亲延安就在——这里!

(男领)杜甫川唱来柳林铺笑,(欢快喜悦)红旗飘飘把手招。

(女领)白羊肚手巾红腰带,(亲切喜悦)亲人们迎过延河来。

(二人齐读)满心话登时说不出来,(激动欢喜)一头扑在亲人怀。

(全体同学合)一头扑在亲人怀……

入诗境

设计朗读

朗读下面两组诗,说说这两组诗在抒情方式上有什么不同。

品诗味

第一组:

千声万声呼唤你,

——母亲延安就在这里!

革命的道路千万里,

天南海北想着你……

区别抒情方式

第二组:

树梢树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

直接抒情:面对抒情对象,运用第二人称“你”,直抒胸臆。

间接抒情:不直接倾吐,运用其他方式委婉含蓄地表达情感。

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第一组:

手抓黄土我不放,

紧紧儿贴在心窝上。

……几回回梦里回延安

双手楼定宝塔山。

满心话登时说不出来,

一头扑在亲人怀。

探究间接抒情

“抓”“放”“贴”“搂”“扑”等动词表现诗人与延安紧紧相依的亲密情感,准确形象地表达出诗人压抑不住的激动心情。

动作描写

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第二组:

老爷爷进门气喘得紧:

“我梦见鸡毛信来——可真见亲人……”

“保卫延安你们费了心,

白头发添了几根根。”

探究间接抒情

通过对人物的语言描写,说明不仅“我”想延安亲人,延安亲人也想“我”,侧面突出“我”与延安群众血浓于水的亲密关系。

语言描写

结合下列各组诗句,探究:“间接抒情”有哪些方式?

品诗味

第三组:

米酒油馍木炭火,

团团围定烷上坐。

满窑里围得不透风,

脑畔上还响着脚步声。

亲人见了亲人面,

欢喜的眼泪眼眶里转。

探究间接抒情

通过对延安风物的罗列描述,营造亲人欢聚的热闹场面,“不透风”“脚步声”从侧面展现人多且关系亲热。

场面描写

一条条街道宽又平,

一座座楼房披彩虹;

一盏盏电灯亮又明,

一排排绿树迎春风……

品读下面3组诗,揣摩每节诗的上下两句之间有什么共同关联

品诗味

第一组:

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好述。

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

——《诗经·蒹葭》

探究间接抒情

每节上下两句表达的内容相似和情感相通。

第二组:

树稍树枝树根根,

亲山亲水有亲人。

羊羔羔吃奶眼望着妈,

小米饭养活我长大。

东山的糜子西山的谷,

肩膀上的红旗手中的书。

——贺敬之《回延安》

第三组:

山丹丹开花红姣姣,

香香人材长得好。

羊群走路靠头羊,

陕北起了共产党。

——李季《王贵与李香香》

《诗经·蒹葭》中由成双成对的关雎鸟引出下文所要写的君子追求淑女,也含有比喻的意味,这是“比兴”。

“羊羔羔吃奶眼望着妈,小米饭养活我长大”一节,延安对“我”的养育之恩,犹如羊妈妈喂羊羔吃奶一样,延安就是喂“我”养“我”的母亲。用“小羊盖吃奶”比喻“我”在延安“母亲”的滋养下成长,这是“比”;先说“小羊羔吃奶”,引出延安“母亲”滋养“我”长大,这是“兴”。

“东山的糜子西山的谷”先说山上的物产,以引起下文说“肩膀上的红旗手中的书”,这是“兴”。“红旗”和“书”是“我”当年在延安的斗争生活和学习生活的写照。

《王贵与李香香》中将“山丹丹”比作“香香”,“头羊”比作“共产党”这是“比”。由“山丹丹开花红姣姣”引出“香香人材长得好”,由“羊群走路靠头羊”引出“陕北起了共产党”,这是“兴”。

品诗味

探究间接抒情

“比兴”是民歌的常见表现手法。

比,即比喻,以彼物比此物;

兴,又叫起兴,先言他物以引起所咏之辞。 (朱熹语)

品诗味

探究间接抒情

“比兴”手法

运用用“比兴”手法,填补歌词。

品诗味

第一组:

高山青,涧水蓝。

阿里山的姑娘美如 。

阿里山的少年壮如 。

——台湾民歌《阿里山的姑娘》

探究间接抒情

第二组:

。

中国出了个毛泽东。

——陕北民歌《东方红》

水

山

东方红,太阳升

在诗人的眼中,延安是什么颜色呢?从哪里看出的?

铭精神

“杨家岭的红旗高高的飘”

“赤卫军,青年团,红领巾”

“红窗花”

“肩膀上的红旗手中的书”

“白羊肚手巾红腰带”。

红色

为什么延安在诗人的眼中是红色的?结合下面历史知识谈一谈。

铭精神

历史知识:1935年10月19日中国共产党率领工农红军到达陕北吴起镇,至1948年3月23日中共中央离开陕北,历时近13年,占中国新民主主义革命28年几乎一半时间。在这里,中国共产党自力更生、艰苦奋斗,战胜了自然条件艰苦、敌人封锁打击等各种挑战,领导全国抗战与解放战争,由小到大,由弱到强,由挫折走向胜利。

延安是一块革命圣地

延安是一种革命精神

齐读第五章,思考:诗人联想到了哪些与延安相关的内容?

铭精神

“杨家岭的红旗”“宝塔山下的脚印”“枣园的灯光”“滚滚的延河”都具有象征意蕴,凸显了延安在中国革命历史当中的重要意义,特别是革命时期形成的延安精神——自力更生、艰苦奋斗的精神,解放思想、实事求是的精神,全心全意为人民服务的精神,革命乐观主义精神,在诗人心中,再回延安,他首先想到的是那永不磨灭的延安精神。

联想了与延安相关的地点:杨家岭、宝塔山、枣园、延河

联想了与延安相关的人物:毛主席、赤卫军、青年团、红领巾

延安,我把你追寻

祁念曾

像翩翩归来的燕子,

在追寻昔日的春光;

像茁壮成长的小树,

在追寻雨露和太阳。

追寻你,延河叮咚的流水,

追寻你,枣园梨花的清香。

追寻你,南泥湾开荒的镢头,

追寻你,杨家岭讲话的会场。

一排排高楼大厦像雨后春笋,

一件件家用电器满目琳琅;

我们永远告别了破旧的茅屋,

却忘不了延安窑洞温热的土炕。

课堂总结

航天飞机探索宇宙的奥秘,

电子计算机奏出美妙的交响;

我们毫不犹豫丢掉了老牛破车,

却不能丢掉宝塔山顶天立地的脊梁。

延安,你的精神灿烂辉煌!

如果一旦失去了你啊,

那就仿佛没有了灵魂,

怎能向美好的未来展翅飞翔?

啊!延安,我把你追寻,

追寻信念,追寻金色的理想;

追寻温暖,追寻明媚的春光;

追寻光明,追寻火红的太阳!

课堂总结

回眸往昔,我们披荆斩棘,感慨万千。喜看今朝,我们喜迎变化,心旷神怡。展望未来,我们豪情满怀,砥砺前行。希望我们新时代的少年们,在延安精神的感召下,以梦为马,不负韶华。

课后作业

1.运用间接抒情的方式,写几节短诗,表达对自己故乡喜爱和赞美之情。

2.阅读莫耶的《延安颂》、吴伯箫的《记一辆纺车》,体会“延安精神”的内涵。

板书设计

回延安

贺敬之

延安

精神

直接抒情

间接抒情

动作、语言、场景

“比兴”手法

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读