第19课《枣儿》课件 (共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课《枣儿》课件 (共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-06 19:09:24 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

枣 儿

孙 鸿

课时目标

1、了解剧情,了解我国在现代化进程中人们生存状态的变化。

2、领会“枣儿”在剧中所起的作用。领悟剧本所蕴含的象征意义,理解剧本的主题。

3、把握剧中老人和男孩两个人物形象,理解他们的思想感情。

孙鸿,当代剧作家。他写的话剧小品《枣儿》,曾经荣获1999年中国曹禺戏剧奖·小品小戏奖一等奖。

作者简介

本文选自《剧本》1999年第1期。略有改动在改革开放的进程中,许多农村青壮年离开故土,到城里打工,老人和孩子留守家园。老人留恋故乡不愿到城里生活,孩子企盼父亲早日回到故乡,而到城里的青壮年却希望走出家园,走出封闭,走出传统,走进现代化的新生活。在这一社会背景下,到城里生活的农村人可能会出现情感上的迷失、精神上的失落,在农村留守家园的人可能在希望中充满迷茫,在企盼中漫透困惑,家庭关系必然发生变化,亲情、爱情在这样的社会变革时期面临着严峻的考验。

写作背景

独幕剧是戏剧的一种类型,是剧情在一幕之内完成的小型戏剧。

独幕剧通常只有一个场景,也可以有两个以上的场景,篇幅较短,人物较少,线索单纯,从一个生活侧面反映社会矛盾,构成一个独立完整的戏剧故事。

由于剧情受到严格的时间场景的限制,独幕剧一般情节单纯,结构非常紧凑,矛盾冲突展开比较迅速,形成高潮,戛然而上。

文体知识——独幕剧

整体感知—— 生字正音

嘴 馋

威 严

凝 视

囹 圄

蹑 手 蹑 脚

喃 喃 自 语

无 可 奈 何

整体感知——理解词语

喃喃:连续不断地小声说话的声音。

蓦然:猛然;不经心地。

翘首:抬起头来(望)。

囫囵:完整;整个儿的。

喜出望外:遇到出乎意料的喜事而特别高兴。

津津有味:形容有滋味、有趣味。

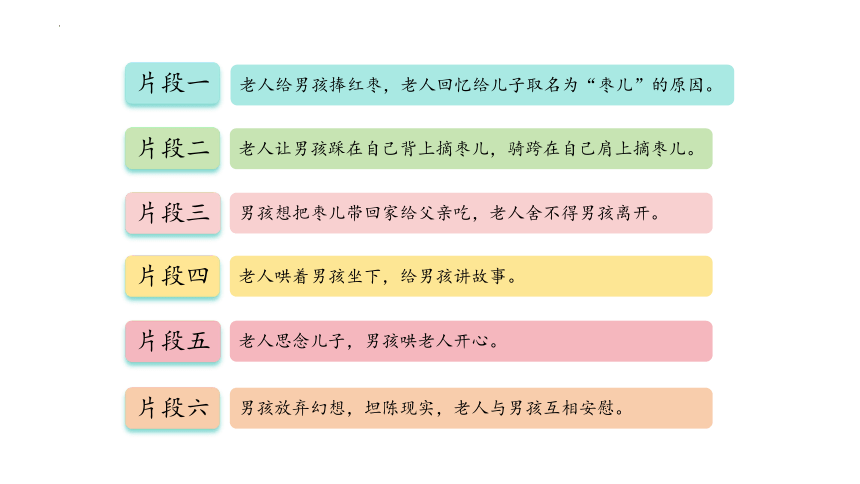

文中主要呈现了哪几个片段?

片段一

片段二

老人给男孩捧红枣,老人回忆给儿子取名为“枣儿”的原因。

老人让男孩踩在自己背上摘枣儿,骑跨在自己肩上摘枣儿。

片段三

男孩想把枣儿带回家给父亲吃,老人舍不得男孩离开。

片段四

片段五

老人哄着男孩坐下,给男孩讲故事。

老人思念儿子,男孩哄老人开心。

片段六

男孩放弃幻想,坦陈现实,老人与男孩互相安慰。

了解全剧的背景,体会“枣儿”在全剧中的作用.

“枣儿”是全剧的标题,并以“枣儿”贯穿全文,老人和孩子围绕“枣儿”进行对话,展开情节。

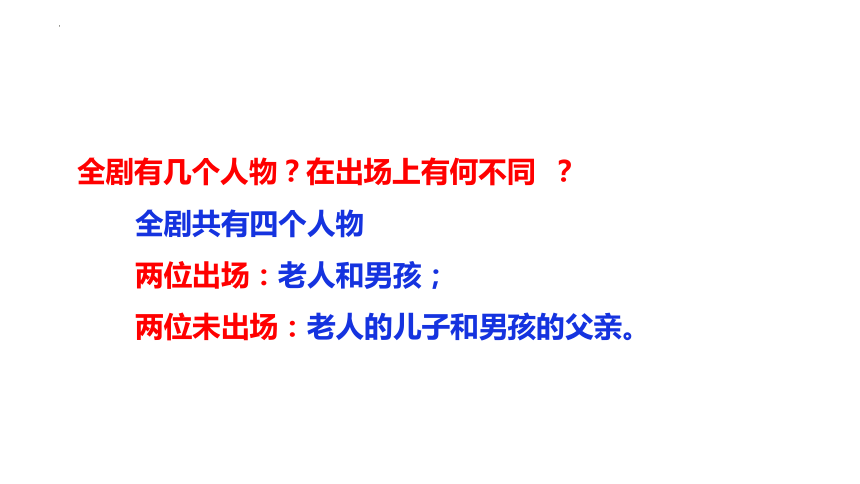

全剧有几个人物?在出场上有何不同 ?

全剧共有四个人物

两位出场:老人和男孩;

两位未出场:老人的儿子和男孩的父亲。

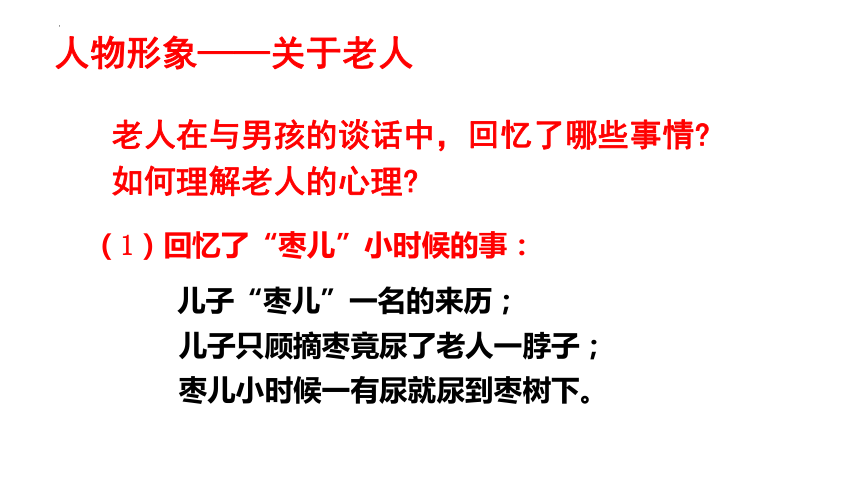

人物形象——关于老人

老人在与男孩的谈话中,回忆了哪些事情 如何理解老人的心理

(1)回忆了“枣儿”小时候的事:

儿子“枣儿”一名的来历;

儿子只顾摘枣竟尿了老人一脖子;

枣儿小时候一有尿就尿到枣树下。

(2)回忆了自己小时候的事:

偷枣而长出小枣树的事;

枣儿落到鬼子的钢盔上吓跑鬼子;

闹灾荒时靠枣儿活命的故事。

(3)老人在谈话中“沉思”“心事重重”“闪着泪花”,流露出老人对儿子的思念,对以往岁月的怀念,对故土的热爱之情,有一种浓浓的失落感。

老人对男孩的态度如何

老人请男孩吃枣;

老人让男孩骑跨在自己肩上摘枣;

老人给男孩讲故事;

老人与男孩拉勾发誓,老人紧紧搂住男孩;

“将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼”。

这些都表现了老人对男孩的疼爱,表现出了一种不是祖孙而如同祖孙般的长辈对晚辈的关爱,也折射出他对儿子的亲情。

分析人物形象

老一辈农民

老人

满怀亲情,富有爱心,念旧而传统,有希望有失落。

新生一代(农村)

男孩

思念亲人,好奇懂事,纯真可爱。

枣儿的意义

剧本以“枣儿”为标题,并以“枣儿”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。老人的经历、情感乃至命运,都与“枣儿”有着不解之缘;男孩对父亲的思念,也与“枣儿”相牵连。“枣儿”是全剧情节发展的线索,是人物对白的话题。

枣儿在剧中起什么作用?

关于枣儿的童谣在剧本首尾出现两次,这样写,有什么特殊的效果?

这首童谣表达了在摘枣儿中所融入的父母疼爱子女的亲情,以这首童谣开头,隐含了全剧与“枣儿”有关、与亲情有关的特定内容,并将人们带入具有民族传统风情、充满乡土气息的特定情境。结尾用这首童谣,但情境有所变化,由幕后换为前台,由哼唱变成呼喊,由没人回应转为“响起无数个童声呼唤声”,既与开头相呼应,又强化了剧中的情境和内容,深化了全剧的思想感情。

揣摩语言,分析下列台词中加横线的句子的象征意味。

(1)老人 老子个儿大,儿子个儿能小吗?

男孩 嘻,爷爷,我说枣儿个儿大!

老人 (自豪地)我儿子就叫枣儿。

不仅指个子,还隐含了永不褪色的亲情,永远割舍不了的乡情。

(2)老人 (捏捏男孩的脸)爷爷小时候,还不跟你一样?脸皮儿像这青枣,嫩白光滑呢。唉!眨眼工夫,六十年过去了——快吃枣儿吧。(从匾子里挑了颗熟透晒干的枣儿)你吃这颗。

男孩 (拿起熟枣放进嘴里)还是皱巴巴的甜呢。

老人 甜是甜,不中看,谁要啊。

老人内心呼喊儿子,因儿子没有回应而伤心;老人年老,被儿子遗忘,透出一种深深的失落感。

(3)老人 听好,我讲完一个故事,你才能吃一颗枣儿。噢,慢慢吃才能吃出个甜味。

不仅是对吃枣而言,也是对一般生活暂理的泛指,其中隐含的是对既往岁月、对传统生活、对精神家园的感情。

(4)男孩 枣儿叔叔啥时候回来?

老人 不知道。

男孩 迷路了吧?(见老人沉默,自语)不会的。这棵树好大好大,老远就瞧见了,枣儿叔叔哪儿会看不见?(见老人不语)爷爷,你怎么了?

“迷路”喻指情感的迷失、人生的迷失,表现了现代化进程中传统的失落、精神家园的失落

如何理解“你有了巧克力,就不会来了”中的“巧克力”?

“巧克力”具有与“枣儿”相对的文化意义和社会内涵,它是现代生活的象征。

说说你对“出远门的人有时候不认识回家的路了”一句的理解。

这句话表明人们接受了新的价值观和思想,而遗忘了传统观念。

象 征

艺术特色

象征就是托意于物,通过某一特定的具体形象来表现抽象事物和思想感情。

怎样理解剧中的象征手法?

“枣儿”所代表的是亲情和历史,也代表一种文化传统、一种生活方式;“枣儿”所牵涉的老人与男孩的情感困惑,以及老人与儿子、男孩与父亲等人物之间的关系,是当今社会的缩影,喻示的是社会转型期人们普遍面对的现实:在剧烈深刻的社会变革中,人们的情感心态、思想观念、生存方式、精神归宿都面临着严峻的考验。剧本运用象征手法,赋予了“枣儿”以丰富而深刻的社会内涵。剧中写的是老人和男孩因“枣儿”而发生的一段交往,但其内涵却是对当今社会状态以及各代人生存状态的一种隐喻,一种象征。

全剧围绕着“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,巧妙地串起现实与回忆、思念与盼望,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切思念,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

文章主旨

“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征;“巧克力”则具有和“枣儿”相对的文化意义和社会内涵,是现代生活的象征。

运用象征,内涵丰富

文本特色

剧中人物语言个性鲜明,真实自然,具有浓郁的感彩。老人的语言亲切朴实,富有情味,具有长者之风而又有很浓的乡土气息和很强的人生沧桑感。男孩的语言则显得纯真活泼、稚嫩可爱。从两人的对话中我们能真切地感受到他们的内心情感。剧中的舞台说明文字虽不多,但对表现人物的感情也有不可忽视的作用。

语言个性化,人物情感真挚

文本特色

布置作业

其实,在现实生活中我们身边也有许多类似剧本的情形。请大家想一想,写一写,我们该如何去关心他们?如何去帮助他们?

枣 儿

孙 鸿

课时目标

1、了解剧情,了解我国在现代化进程中人们生存状态的变化。

2、领会“枣儿”在剧中所起的作用。领悟剧本所蕴含的象征意义,理解剧本的主题。

3、把握剧中老人和男孩两个人物形象,理解他们的思想感情。

孙鸿,当代剧作家。他写的话剧小品《枣儿》,曾经荣获1999年中国曹禺戏剧奖·小品小戏奖一等奖。

作者简介

本文选自《剧本》1999年第1期。略有改动在改革开放的进程中,许多农村青壮年离开故土,到城里打工,老人和孩子留守家园。老人留恋故乡不愿到城里生活,孩子企盼父亲早日回到故乡,而到城里的青壮年却希望走出家园,走出封闭,走出传统,走进现代化的新生活。在这一社会背景下,到城里生活的农村人可能会出现情感上的迷失、精神上的失落,在农村留守家园的人可能在希望中充满迷茫,在企盼中漫透困惑,家庭关系必然发生变化,亲情、爱情在这样的社会变革时期面临着严峻的考验。

写作背景

独幕剧是戏剧的一种类型,是剧情在一幕之内完成的小型戏剧。

独幕剧通常只有一个场景,也可以有两个以上的场景,篇幅较短,人物较少,线索单纯,从一个生活侧面反映社会矛盾,构成一个独立完整的戏剧故事。

由于剧情受到严格的时间场景的限制,独幕剧一般情节单纯,结构非常紧凑,矛盾冲突展开比较迅速,形成高潮,戛然而上。

文体知识——独幕剧

整体感知—— 生字正音

嘴 馋

威 严

凝 视

囹 圄

蹑 手 蹑 脚

喃 喃 自 语

无 可 奈 何

整体感知——理解词语

喃喃:连续不断地小声说话的声音。

蓦然:猛然;不经心地。

翘首:抬起头来(望)。

囫囵:完整;整个儿的。

喜出望外:遇到出乎意料的喜事而特别高兴。

津津有味:形容有滋味、有趣味。

文中主要呈现了哪几个片段?

片段一

片段二

老人给男孩捧红枣,老人回忆给儿子取名为“枣儿”的原因。

老人让男孩踩在自己背上摘枣儿,骑跨在自己肩上摘枣儿。

片段三

男孩想把枣儿带回家给父亲吃,老人舍不得男孩离开。

片段四

片段五

老人哄着男孩坐下,给男孩讲故事。

老人思念儿子,男孩哄老人开心。

片段六

男孩放弃幻想,坦陈现实,老人与男孩互相安慰。

了解全剧的背景,体会“枣儿”在全剧中的作用.

“枣儿”是全剧的标题,并以“枣儿”贯穿全文,老人和孩子围绕“枣儿”进行对话,展开情节。

全剧有几个人物?在出场上有何不同 ?

全剧共有四个人物

两位出场:老人和男孩;

两位未出场:老人的儿子和男孩的父亲。

人物形象——关于老人

老人在与男孩的谈话中,回忆了哪些事情 如何理解老人的心理

(1)回忆了“枣儿”小时候的事:

儿子“枣儿”一名的来历;

儿子只顾摘枣竟尿了老人一脖子;

枣儿小时候一有尿就尿到枣树下。

(2)回忆了自己小时候的事:

偷枣而长出小枣树的事;

枣儿落到鬼子的钢盔上吓跑鬼子;

闹灾荒时靠枣儿活命的故事。

(3)老人在谈话中“沉思”“心事重重”“闪着泪花”,流露出老人对儿子的思念,对以往岁月的怀念,对故土的热爱之情,有一种浓浓的失落感。

老人对男孩的态度如何

老人请男孩吃枣;

老人让男孩骑跨在自己肩上摘枣;

老人给男孩讲故事;

老人与男孩拉勾发誓,老人紧紧搂住男孩;

“将枣儿塞进男孩嘴里,自己也拿起枣儿咀嚼”。

这些都表现了老人对男孩的疼爱,表现出了一种不是祖孙而如同祖孙般的长辈对晚辈的关爱,也折射出他对儿子的亲情。

分析人物形象

老一辈农民

老人

满怀亲情,富有爱心,念旧而传统,有希望有失落。

新生一代(农村)

男孩

思念亲人,好奇懂事,纯真可爱。

枣儿的意义

剧本以“枣儿”为标题,并以“枣儿”贯穿全剧,让老人与男孩围绕“枣儿”进行对话,展开情节。老人的经历、情感乃至命运,都与“枣儿”有着不解之缘;男孩对父亲的思念,也与“枣儿”相牵连。“枣儿”是全剧情节发展的线索,是人物对白的话题。

枣儿在剧中起什么作用?

关于枣儿的童谣在剧本首尾出现两次,这样写,有什么特殊的效果?

这首童谣表达了在摘枣儿中所融入的父母疼爱子女的亲情,以这首童谣开头,隐含了全剧与“枣儿”有关、与亲情有关的特定内容,并将人们带入具有民族传统风情、充满乡土气息的特定情境。结尾用这首童谣,但情境有所变化,由幕后换为前台,由哼唱变成呼喊,由没人回应转为“响起无数个童声呼唤声”,既与开头相呼应,又强化了剧中的情境和内容,深化了全剧的思想感情。

揣摩语言,分析下列台词中加横线的句子的象征意味。

(1)老人 老子个儿大,儿子个儿能小吗?

男孩 嘻,爷爷,我说枣儿个儿大!

老人 (自豪地)我儿子就叫枣儿。

不仅指个子,还隐含了永不褪色的亲情,永远割舍不了的乡情。

(2)老人 (捏捏男孩的脸)爷爷小时候,还不跟你一样?脸皮儿像这青枣,嫩白光滑呢。唉!眨眼工夫,六十年过去了——快吃枣儿吧。(从匾子里挑了颗熟透晒干的枣儿)你吃这颗。

男孩 (拿起熟枣放进嘴里)还是皱巴巴的甜呢。

老人 甜是甜,不中看,谁要啊。

老人内心呼喊儿子,因儿子没有回应而伤心;老人年老,被儿子遗忘,透出一种深深的失落感。

(3)老人 听好,我讲完一个故事,你才能吃一颗枣儿。噢,慢慢吃才能吃出个甜味。

不仅是对吃枣而言,也是对一般生活暂理的泛指,其中隐含的是对既往岁月、对传统生活、对精神家园的感情。

(4)男孩 枣儿叔叔啥时候回来?

老人 不知道。

男孩 迷路了吧?(见老人沉默,自语)不会的。这棵树好大好大,老远就瞧见了,枣儿叔叔哪儿会看不见?(见老人不语)爷爷,你怎么了?

“迷路”喻指情感的迷失、人生的迷失,表现了现代化进程中传统的失落、精神家园的失落

如何理解“你有了巧克力,就不会来了”中的“巧克力”?

“巧克力”具有与“枣儿”相对的文化意义和社会内涵,它是现代生活的象征。

说说你对“出远门的人有时候不认识回家的路了”一句的理解。

这句话表明人们接受了新的价值观和思想,而遗忘了传统观念。

象 征

艺术特色

象征就是托意于物,通过某一特定的具体形象来表现抽象事物和思想感情。

怎样理解剧中的象征手法?

“枣儿”所代表的是亲情和历史,也代表一种文化传统、一种生活方式;“枣儿”所牵涉的老人与男孩的情感困惑,以及老人与儿子、男孩与父亲等人物之间的关系,是当今社会的缩影,喻示的是社会转型期人们普遍面对的现实:在剧烈深刻的社会变革中,人们的情感心态、思想观念、生存方式、精神归宿都面临着严峻的考验。剧本运用象征手法,赋予了“枣儿”以丰富而深刻的社会内涵。剧中写的是老人和男孩因“枣儿”而发生的一段交往,但其内涵却是对当今社会状态以及各代人生存状态的一种隐喻,一种象征。

全剧围绕着“枣儿”展开情节,描写了老人和男孩之间的一段亲切交往,巧妙地串起现实与回忆、思念与盼望,表现了老人对儿子、男孩对父亲的深切思念,反映了我国在现代化进程中的社会变迁。

文章主旨

“枣儿”是亲情的象征,是故乡的象征,也是传统生活和精神家园的象征;“巧克力”则具有和“枣儿”相对的文化意义和社会内涵,是现代生活的象征。

运用象征,内涵丰富

文本特色

剧中人物语言个性鲜明,真实自然,具有浓郁的感彩。老人的语言亲切朴实,富有情味,具有长者之风而又有很浓的乡土气息和很强的人生沧桑感。男孩的语言则显得纯真活泼、稚嫩可爱。从两人的对话中我们能真切地感受到他们的内心情感。剧中的舞台说明文字虽不多,但对表现人物的感情也有不可忽视的作用。

语言个性化,人物情感真挚

文本特色

布置作业

其实,在现实生活中我们身边也有许多类似剧本的情形。请大家想一想,写一写,我们该如何去关心他们?如何去帮助他们?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读