15《我与地坛》(节选)课件(55张PPT)

文档属性

| 名称 | 15《我与地坛》(节选)课件(55张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-08 17:27:22 | ||

图片预览

文档简介

(共55张PPT)

史铁生

我与地坛

一位正值人生黄金时期的青年,在21岁生日这天突然残废了双腿,丧失了行走能力,面对巨大的打击,他的精神几乎崩溃。这时候,有一个地点抚平了他心灵的创伤,启迪了他对生命的感悟;有一个人给了他继续生存的勇气,给了他奋发向上的力量。最终,这位青年成了一位著名的作家。

让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。

——史铁生

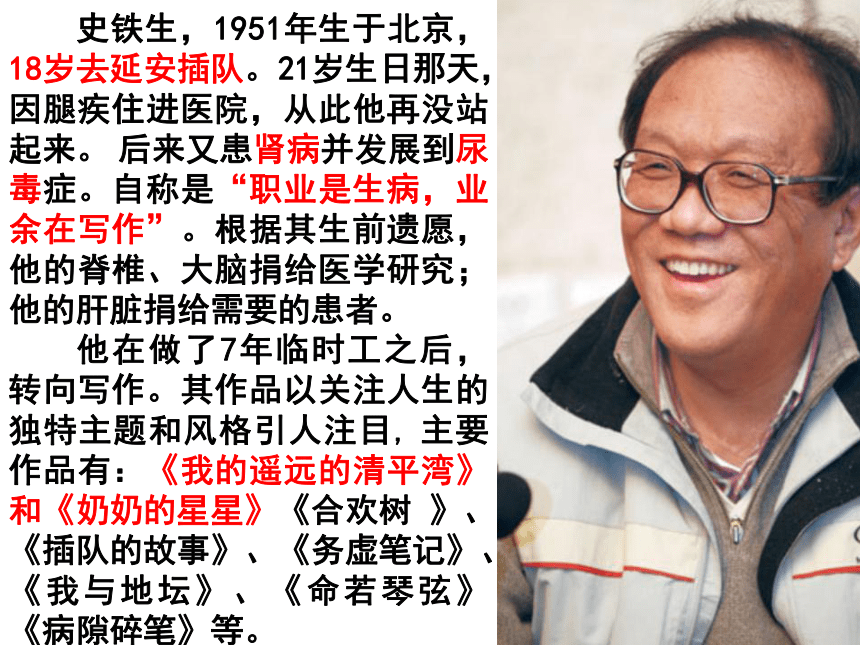

史铁生,1951年生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 后来又患肾病并发展到尿毒症。自称是“职业是生病,业余在写作”。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

他在做了7年临时工之后,转向写作。其作品以关注人生的独特主题和风格引人注目, 主要作品有:《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《我与地坛》、《命若琴弦》《病隙碎笔》等。

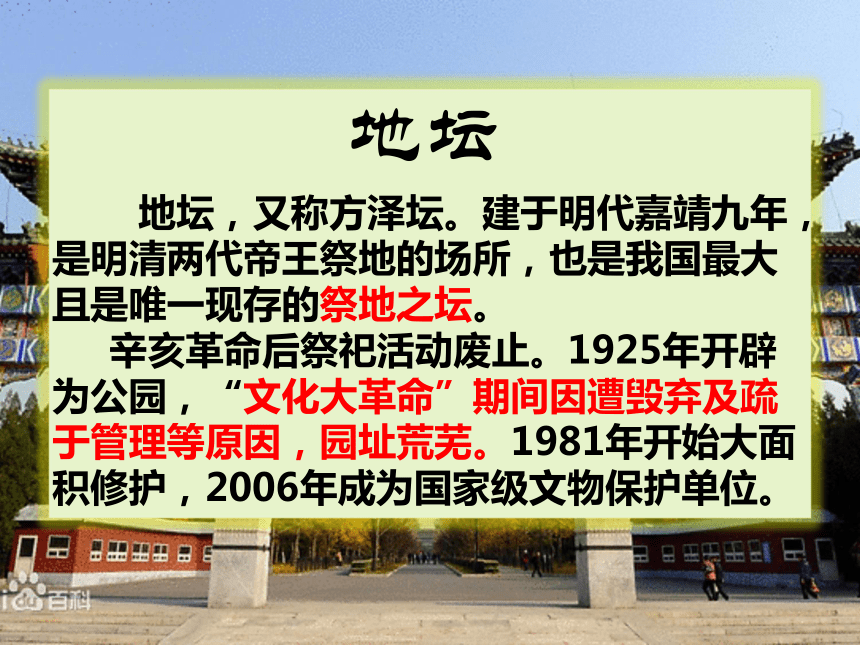

地坛

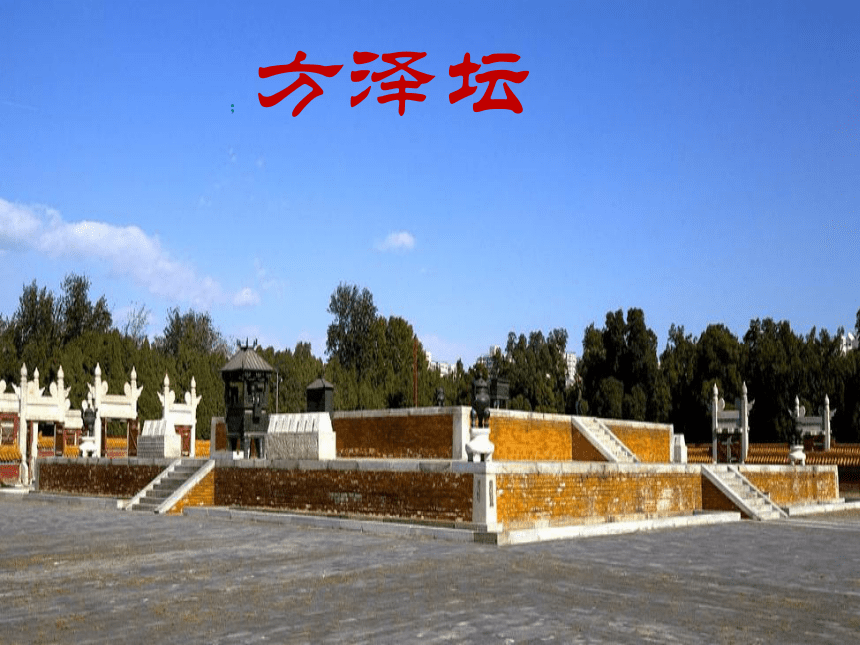

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

;牌楼

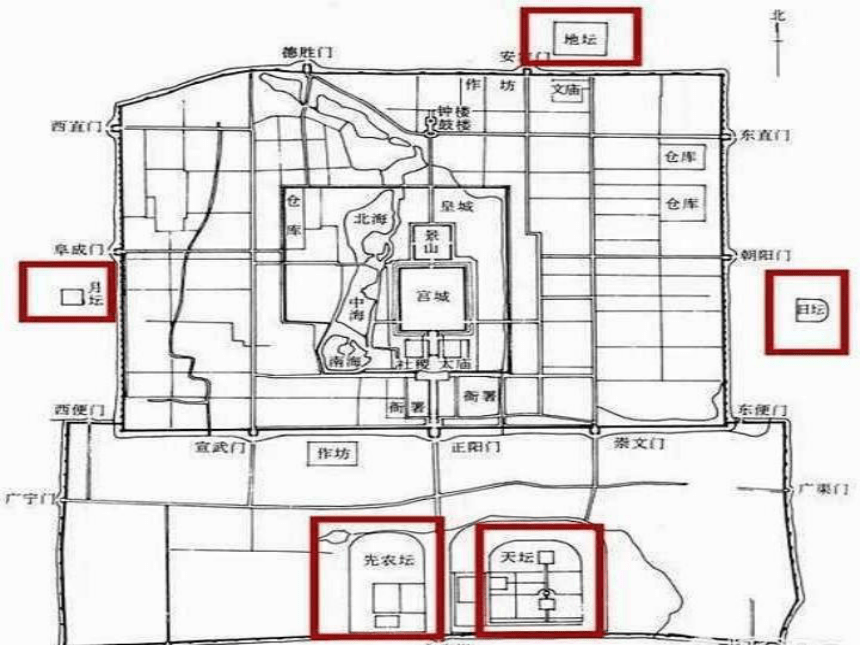

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先

农神。

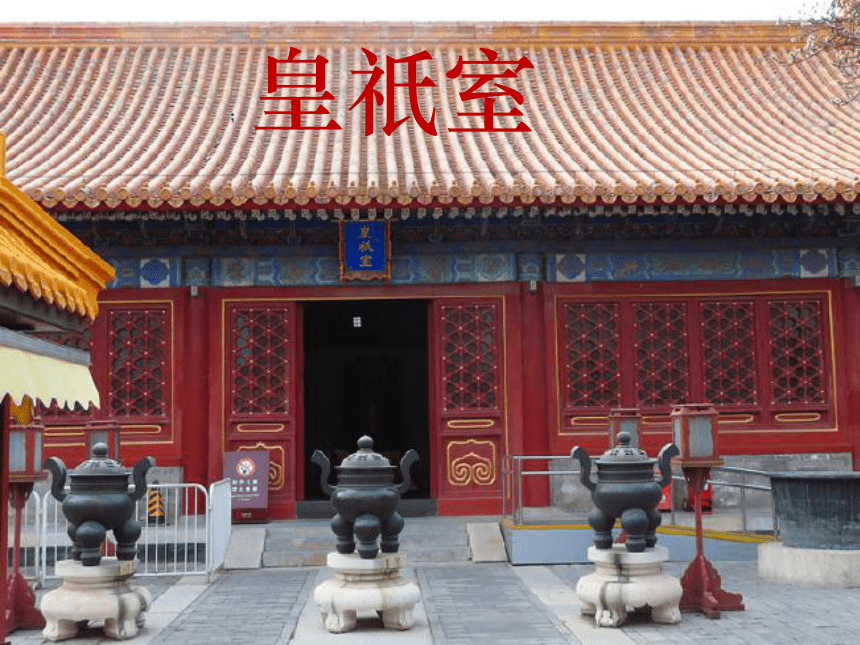

地坛从整体到局部都遵照我国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”等传统观念和象征传说构思设计的,现存古建筑有方泽坛、皇祇室、斋宫等。

;方泽坛

;皇祇室

;斋宫全景

面对不幸,何去何从?

荒芜 宿命 剥蚀 淡褪 坍圮

玉砌 亘古 撅 杈 捋

蝉蜕 窸窸窣窣 嘈杂 雕琢

熨帖 猝然 余暇 羡慕 步履 狼藉 隽永 恪守 教诲

sù

tān p

qì

ɡèn

kè

lǚ

yù

bō

tuì

juē

chà

tuì

xī

sū

cáo

zhuó

cù

xiá

xiàn

lǚ

jí

juàn

wú

读准下列字音:

huì

第一部分:我和地坛的关系

第二部分:我和母亲的关系

1.课文是节选,这篇散文分为两部分,分别揭示了什么关系?

整体感知

研读第一部分

第一部分:

写地坛,着重写地坛给“我”的启迪

(1—4)写“我”与地坛的缘分。

(5—7)写“我”在地坛的人生感悟。

1、作者是在什么样的情况下来到地坛?

2、作者在地坛里思考着什么问题?结果又如何?

3、作者在地坛中看见了什么?这给他带来怎样的影响和感悟?请结合课文第3、5、7段的景物描写体会地坛对作者的影响。

4、“地坛离我家很近”与“我家离地坛很近”语意有何差别?

5、“我常觉得这中间有着宿命的味道”,“我” 与地坛有着怎样的宿命?

细读第一部分内容,思考以下问题

在最狂妄的年龄双腿残废,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤

1.作者是在什么样的情况下来到地坛?

当时的精神状态如何?

2.我在地坛里思考了什么问题?找到这些问题的答案了吗?

作者的追寻……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

3.作者流连地坛,在这里看到了什么?又想到了什么?

(找出几处景物描写,诵读品味、勾画作者的感悟)

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看见自己的身影。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;

露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

3段、5段景物描写各有何特点?有何区别?

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳

废园

苍松翠 柏树幽

野草荒藤

蜂飞 蚁动 瓢虫升空

金蝉脱壳 露珠滚动

满园草木竞相荣

古旧 荒芜

生生不息

荒芜但并不衰败

特点

一个人,出生了,这就是一个不再可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

残废但并不颓废

思考:作者为什么尽选择些小虫小草之类的小生命来写,而不是其他宏大的景物呢?①弱小的生命活着更不容易,但它们都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;他们虽处在荒芜地,但它们都按自己的方式生存着、活动着,无言地诉说着生命的美丽。②启示作者——生,应是毫无疑议毫无辩驳的。虽然身处逆境,但不能颓废、消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。第7段景物描写

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

构成排比,从视、

听、嗅、味等角度,

显示了生命的激情,

洋溢着生命的律动。

三处景物描写的作用

第一,衬托人物心情;

第二,引发生命思索:为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考;

第三,本身即是感悟:景物描写本身,实际上也是对“生命”、对“世界”的解读。

4.“地坛离我家很近”与“我家离地坛很近”语意有何差别?

“地坛离我家很近”表明“我”残废之前以“我家”为中心,此时“我家”代表着物质家园;

“我家离地坛很近”表明“我”残废之后以“地坛”为中心,此时“地坛”代表着精神家园。

5.“我常觉得这中间有着宿命的味道”,“我” 与地坛有着怎样的宿命?

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

( 的)我

与

( 的 )地坛

同病相怜

荒芜但并不衰败

残废但并不颓废

精神家园

感悟地坛

研读第二部分

第二部分:

写母亲,着重写“我”对母亲的怀念

(8—10)写母亲的痛苦(痛苦深沉而不外露)。

(11—17)写母爱的伟大(母爱伟大而不张扬)。

1、文中写了关于“母亲”的哪几件事?

2、塑造了什么样的母亲形象?(学案4题)

文章是如何来写母亲的形象的?

3、作者以前的行为给母亲到底出了一个什么“难题”?母亲又是怎样对待这个“难题”?

4、史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?母亲给我的启示是什么?

母亲

帮“我”上地坛:

在家担忧“我”:

到地坛找“我”:

无言目送

坐卧难定

悄悄缓缓

1、文中写了关于“母亲”的哪几件事?

在我的记忆中,

这是一个 的母亲。

理由是:

母亲形象

文中的母亲

是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

文章是如何来写母亲的形象的?

文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?

这样写有什么好处?

正面描写和侧面烘托。

通过自己的心灵对话、自问自思、逐渐理解母亲对我的爱来写母亲的。表明对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。

这样写文章真诚动人。

3、作者以前的行为给母亲到底出了一个什么“难题”?母亲又是怎样对待这个“难题”?

(1)儿子的行为给母亲出了一个难以解决的矛盾:

五个“知道”,“担心”,不仅仅是“担心”,还有“痛苦”、“惊恐”。 (9、10段)

(2)母亲没有退缩,没有消极的对待,更没有放弃,而是“承担”这“苦难”,坚毅地走下去,母亲希望直到儿子找到一条通向自己幸福的道路。

4.史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?母亲给我的启示是什么?

他对母亲态度的变化是:曾经给母亲出了个怎样的难题(不理解)——母亲去世后悔恨自己——理解母亲——报答母亲——告慰母亲——怀念母亲。

母亲给我的影响和启迪是:母亲的默默的不张扬的关爱、母亲的坚韧的意志、母亲的承受、母亲让我找到了生存的意义。

5.体会重点语句:

(1)为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

①“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

②她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

③因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”

(2)我想,他又比我幸福,因为他的母亲还活着。

(3)而且我想,他的母亲也比我的母亲运气好,他的母亲没有一个双腿残疾的儿子……

思考:你是如何理解这两句话的?

作者回到园子中认识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。

这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

(4)怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

我

母 亲

地 坛

自然

精神家园

精神支柱

亲情

珍爱生命

体味人生

要有坚忍的意志

要理解他人

总结:母亲、我、地坛三者之间的关系?

结束语

人为什么活着 史铁生没有把自己悟得的答案昭告于世人。其实,离开了每个人特定的生活轨迹,离开了每个人独具的人生感悟,这样的答案近于废话。他只是说了,园神告诉他孩子,这不是别的,这是你的罪孽与福祉。而我想说,生与死之间有段距离,这就叫人生;怎样走过这段距离,这就叫生活。仅此而已!史铁生在文章的最后说:“要是有些事我没说,地坛,你别以为是我忘了,我什么也没忘,但是有些事只适合收藏”。我说:要是有话我没说,史铁生,你别以为是我忘了,我什么也没忘,但是有些话只适合收藏。

主旨归纳

①作者以自己的经历为基础, 叙述了自己多年来在地坛沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人应该怎样看待生命中的苦难。

②文中母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

③文章借地坛抒发了作者关于生命、生存等问题的哲思,表达了对母亲无尽的思念。

25岁全身瘫痪

双目失明……

以顽强的意志创作了长篇小说

《钢铁是怎样炼成的》

苏联作家

奥斯特洛夫斯基

(1904-1936)

事例一:

天生跛足……

拜伦(1788-1824)

英国19世纪著名

浪漫主义诗人

被称为“诗坛的拿破仑”

事例二:

事例三:

林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商有失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

41岁时因患脊髓灰质炎

下肢瘫痪……

50岁时当选美国总统

美国历史上唯一蝉联四届的总统

罗斯福(1882-1945)

事例四:

谢坤山

16岁时在工作时,因碰触高压电线而发生意外,四肢都被烧焦。知名口足画家,国际口足画会的亚洲理事。

尼克·胡哲

天生没有四肢,但是骑马、打鼓、游泳、足球,样样皆能。拥有两个大学学位,是企业总监。“没有四肢的生命” 组织创办人、著名残疾人励志演讲家。

事例五:

事例六:

张定宇

获授

“人民英雄”国家荣誉称号

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。他曾说:“我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”

“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”

事例七:

史铁生

我与地坛

一位正值人生黄金时期的青年,在21岁生日这天突然残废了双腿,丧失了行走能力,面对巨大的打击,他的精神几乎崩溃。这时候,有一个地点抚平了他心灵的创伤,启迪了他对生命的感悟;有一个人给了他继续生存的勇气,给了他奋发向上的力量。最终,这位青年成了一位著名的作家。

让历史铁一样地生着,借助蹒跚的脚印不断看那写作着的心魂。

——史铁生

史铁生,1951年生于北京,18岁去延安插队。21岁生日那天,因腿疾住进医院,从此他再没站起来。 后来又患肾病并发展到尿毒症。自称是“职业是生病,业余在写作”。根据其生前遗愿,他的脊椎、大脑捐给医学研究;他的肝脏捐给需要的患者。

他在做了7年临时工之后,转向写作。其作品以关注人生的独特主题和风格引人注目, 主要作品有:《我的遥远的清平湾》和《奶奶的星星》《合欢树 》、《插队的故事》、《务虚笔记》、《我与地坛》、《命若琴弦》《病隙碎笔》等。

地坛

地坛,又称方泽坛。建于明代嘉靖九年,是明清两代帝王祭地的场所,也是我国最大且是唯一现存的祭地之坛。

辛亥革命后祭祀活动废止。1925年开辟为公园,“文化大革命”期间因遭毁弃及疏于管理等原因,园址荒芜。1981年开始大面积修护,2006年成为国家级文物保护单位。

;牌楼

“北京五坛”:

天坛在故宫以南偏东,冬至祭天;

地坛在故宫以北,夏至祭土地神;

日坛在故宫以东,春分祭大明神;

月坛在故宫以西,秋分祭月明神;

先农坛在故宫以南偏西,立春祭先

农神。

地坛从整体到局部都遵照我国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”等传统观念和象征传说构思设计的,现存古建筑有方泽坛、皇祇室、斋宫等。

;方泽坛

;皇祇室

;斋宫全景

面对不幸,何去何从?

荒芜 宿命 剥蚀 淡褪 坍圮

玉砌 亘古 撅 杈 捋

蝉蜕 窸窸窣窣 嘈杂 雕琢

熨帖 猝然 余暇 羡慕 步履 狼藉 隽永 恪守 教诲

sù

tān p

qì

ɡèn

kè

lǚ

yù

bō

tuì

juē

chà

tuì

xī

sū

cáo

zhuó

cù

xiá

xiàn

lǚ

jí

juàn

wú

读准下列字音:

huì

第一部分:我和地坛的关系

第二部分:我和母亲的关系

1.课文是节选,这篇散文分为两部分,分别揭示了什么关系?

整体感知

研读第一部分

第一部分:

写地坛,着重写地坛给“我”的启迪

(1—4)写“我”与地坛的缘分。

(5—7)写“我”在地坛的人生感悟。

1、作者是在什么样的情况下来到地坛?

2、作者在地坛里思考着什么问题?结果又如何?

3、作者在地坛中看见了什么?这给他带来怎样的影响和感悟?请结合课文第3、5、7段的景物描写体会地坛对作者的影响。

4、“地坛离我家很近”与“我家离地坛很近”语意有何差别?

5、“我常觉得这中间有着宿命的味道”,“我” 与地坛有着怎样的宿命?

细读第一部分内容,思考以下问题

在最狂妄的年龄双腿残废,找不到工作,找不到出路,忽然什么都找不到了。

孤独忧郁、颓废迷惘、痛苦自伤

1.作者是在什么样的情况下来到地坛?

当时的精神状态如何?

2.我在地坛里思考了什么问题?找到这些问题的答案了吗?

作者的追寻……

我该不该去死?

我为什么要出生?

我应该怎么去活?

死,应该顺其自然

无须思考

地坛的述说

体验:生和死都是自然规律,对死不必急于求成

3.作者流连地坛,在这里看到了什么?又想到了什么?

(找出几处景物描写,诵读品味、勾画作者的感悟)

在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看见自己的身影。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;

露水在草叶上滚动,聚集 ,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。

3段、5段景物描写各有何特点?有何区别?

雕栏玉砌不复在

四壁朱颜改

残阳

废园

苍松翠 柏树幽

野草荒藤

蜂飞 蚁动 瓢虫升空

金蝉脱壳 露珠滚动

满园草木竞相荣

古旧 荒芜

生生不息

荒芜但并不衰败

特点

一个人,出生了,这就是一个不再可以辩论的问题,而只是上帝交给他的一个事实;上帝在交给我们这件事实的时候,已经顺便保证了它的结果,所以死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。

残废但并不颓废

思考:作者为什么尽选择些小虫小草之类的小生命来写,而不是其他宏大的景物呢?①弱小的生命活着更不容易,但它们都怀着强烈的生命意识,以自己特有的方式活在这个世界上;他们虽处在荒芜地,但它们都按自己的方式生存着、活动着,无言地诉说着生命的美丽。②启示作者——生,应是毫无疑议毫无辩驳的。虽然身处逆境,但不能颓废、消极,而应该像它们那样找到属于自己的那份生命的喜悦,为世界增添一份活力与亮色。第7段景物描写

落日的灿烂

雨燕高歌

孩子的脚印

苍黑的古柏

草木泥土的气味

落叶的味道

构成排比,从视、

听、嗅、味等角度,

显示了生命的激情,

洋溢着生命的律动。

三处景物描写的作用

第一,衬托人物心情;

第二,引发生命思索:为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、沉寂、荒芜的背景上,最容易展开对生命的思考;

第三,本身即是感悟:景物描写本身,实际上也是对“生命”、对“世界”的解读。

4.“地坛离我家很近”与“我家离地坛很近”语意有何差别?

“地坛离我家很近”表明“我”残废之前以“我家”为中心,此时“我家”代表着物质家园;

“我家离地坛很近”表明“我”残废之后以“地坛”为中心,此时“地坛”代表着精神家园。

5.“我常觉得这中间有着宿命的味道”,“我” 与地坛有着怎样的宿命?

(1)我家与地坛很近。

(2)我与地坛有着相同的命运。(“园子”荒芜,“我”残疾)

(3)地坛顽强的生命力给了“我”重新生活的勇气,让“我”领悟到生命的内涵。

( 的)我

与

( 的 )地坛

同病相怜

荒芜但并不衰败

残废但并不颓废

精神家园

感悟地坛

研读第二部分

第二部分:

写母亲,着重写“我”对母亲的怀念

(8—10)写母亲的痛苦(痛苦深沉而不外露)。

(11—17)写母爱的伟大(母爱伟大而不张扬)。

1、文中写了关于“母亲”的哪几件事?

2、塑造了什么样的母亲形象?(学案4题)

文章是如何来写母亲的形象的?

3、作者以前的行为给母亲到底出了一个什么“难题”?母亲又是怎样对待这个“难题”?

4、史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?母亲给我的启示是什么?

母亲

帮“我”上地坛:

在家担忧“我”:

到地坛找“我”:

无言目送

坐卧难定

悄悄缓缓

1、文中写了关于“母亲”的哪几件事?

在我的记忆中,

这是一个 的母亲。

理由是:

母亲形象

文中的母亲

是怎样的一位母亲?

是一位既疼儿子又理解儿子的母亲

是一位坚忍的母亲

是一位活得最苦的母亲

是一位不幸的母亲

是一位不张扬爱的母亲

文章是如何来写母亲的形象的?

文中几次出现“现在我才想到”、“许多年以后我才渐渐听出”之类的话,表现的是一种怎样的思想感情?

这样写有什么好处?

正面描写和侧面烘托。

通过自己的心灵对话、自问自思、逐渐理解母亲对我的爱来写母亲的。表明对母亲的深深的歉意,自己痛彻心肺的悔恨与永远无法弥补的遗憾。

这样写文章真诚动人。

3、作者以前的行为给母亲到底出了一个什么“难题”?母亲又是怎样对待这个“难题”?

(1)儿子的行为给母亲出了一个难以解决的矛盾:

五个“知道”,“担心”,不仅仅是“担心”,还有“痛苦”、“惊恐”。 (9、10段)

(2)母亲没有退缩,没有消极的对待,更没有放弃,而是“承担”这“苦难”,坚毅地走下去,母亲希望直到儿子找到一条通向自己幸福的道路。

4.史铁生对母亲的态度经历了怎样的变化?母亲给我的启示是什么?

他对母亲态度的变化是:曾经给母亲出了个怎样的难题(不理解)——母亲去世后悔恨自己——理解母亲——报答母亲——告慰母亲——怀念母亲。

母亲给我的影响和启迪是:母亲的默默的不张扬的关爱、母亲的坚韧的意志、母亲的承受、母亲让我找到了生存的意义。

5.体会重点语句:

(1)为什么作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”?

①“ 我”所承受的,是我自己的不幸;母亲不但要承受“我”的痛苦,还要承受不能将这种痛苦现于形色的痛苦。

②她不但要随时准备接受儿子自杀的噩耗,还要想儿子今后的人生道路该怎样走。

③因此,作者说“这样一个母亲,注定是活得最苦的母亲。”

(2)我想,他又比我幸福,因为他的母亲还活着。

(3)而且我想,他的母亲也比我的母亲运气好,他的母亲没有一个双腿残疾的儿子……

思考:你是如何理解这两句话的?

作者回到园子中认识到园中处处都有过“母亲的脚印”,处处都有母亲的牵挂与关爱。

这样的总结,形象地表现了母亲在“我”生命中的重要性,在“我”的每一寸进步中都凝聚着母亲的心血。母亲与地坛已经合二为一,融为一体,也早与“我”融为一体。

(4)怎样理解文章最后提到的“这园中不单处处都有我的车辙,有过我车辙的地方也都有过母亲的脚印”这句话?

我

母 亲

地 坛

自然

精神家园

精神支柱

亲情

珍爱生命

体味人生

要有坚忍的意志

要理解他人

总结:母亲、我、地坛三者之间的关系?

结束语

人为什么活着 史铁生没有把自己悟得的答案昭告于世人。其实,离开了每个人特定的生活轨迹,离开了每个人独具的人生感悟,这样的答案近于废话。他只是说了,园神告诉他孩子,这不是别的,这是你的罪孽与福祉。而我想说,生与死之间有段距离,这就叫人生;怎样走过这段距离,这就叫生活。仅此而已!史铁生在文章的最后说:“要是有些事我没说,地坛,你别以为是我忘了,我什么也没忘,但是有些事只适合收藏”。我说:要是有话我没说,史铁生,你别以为是我忘了,我什么也没忘,但是有些话只适合收藏。

主旨归纳

①作者以自己的经历为基础, 叙述了自己多年来在地坛沉思流连所观察到的人生百态和对命运的感悟,讲述了人应该怎样看待生命中的苦难。

②文中母亲与地坛融为一体,地坛是“我”虚化了的母亲,母亲是“我”心中永远的地坛。

③文章借地坛抒发了作者关于生命、生存等问题的哲思,表达了对母亲无尽的思念。

25岁全身瘫痪

双目失明……

以顽强的意志创作了长篇小说

《钢铁是怎样炼成的》

苏联作家

奥斯特洛夫斯基

(1904-1936)

事例一:

天生跛足……

拜伦(1788-1824)

英国19世纪著名

浪漫主义诗人

被称为“诗坛的拿破仑”

事例二:

事例三:

林肯21岁时经商失败,22岁参选州议员失败,24岁经商有失败,26岁丧妻,他伤心得几乎崩溃。到 49岁时,他先后经历了10次竞选失败,但他并不气馁,到52岁时,终于当选美国总统。

41岁时因患脊髓灰质炎

下肢瘫痪……

50岁时当选美国总统

美国历史上唯一蝉联四届的总统

罗斯福(1882-1945)

事例四:

谢坤山

16岁时在工作时,因碰触高压电线而发生意外,四肢都被烧焦。知名口足画家,国际口足画会的亚洲理事。

尼克·胡哲

天生没有四肢,但是骑马、打鼓、游泳、足球,样样皆能。拥有两个大学学位,是企业总监。“没有四肢的生命” 组织创办人、著名残疾人励志演讲家。

事例五:

事例六:

张定宇

获授

“人民英雄”国家荣誉称号

武汉市金银潭医院院长,渐冻症患者,疫情期间义无反顾、冲锋在前、救死扶伤,为打赢武汉保卫战作出重大贡献。他曾说:“我必须跑得更快,才能从病毒手里抢回更多病人。”

“我特别珍惜每一点时间,每一刻,每一会儿。我愿意和大家在一起。我愿意和空气、阳光在一起。”

事例七:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读