2.2 《红烛》 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 2.2 《红烛》 课件(共19张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-08 17:35:22 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

必修上册

第一单元

Red Candle

闻一多

导入课文

他是口的巨人,他是行的高标。

他用生命实现了他的言和行,他用言和行诠释了他的生命。

他是“红烛”的接班人,他是“死水”的唤醒者。

他的死是一首伟大的诗,他给我们留下了最完美、最伟大的诗篇。

他,就是?

闻一多。

二、作者简介

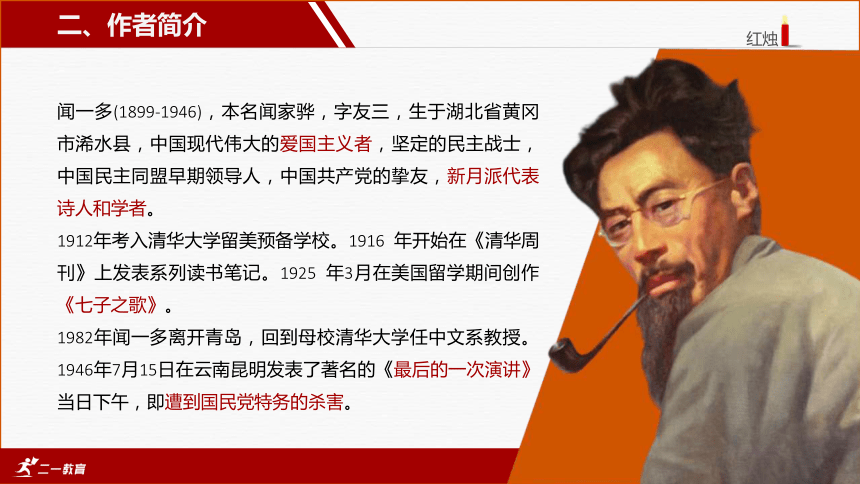

闻一多(1899-1946),本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916 年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925 年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。

1982年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

二、作者简介

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张,提倡诗歌创作“三美”——“音乐美”“建筑美”“绘画美”。

音乐美,指的是音节和旋律的美。

建筑美,指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)。

绘画美,指诗的对称和句的整齐。

三、写作背景

有谁知道闻一多先生为什么写作这首诗歌?

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对资本主义社会的失望和愤恨,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇。就是诗集《红烛》的序诗。

四、整体感知

听名家朗诵,师、生范读展示,把握诗词情感,有感情的齐读诗词。

四、整体感知

1、诵读

2、体裁:这是一首什么体裁的诗歌?

3、常识理解

①什么是红烛?

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

②从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

1、第一小节:

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。请赏析你认为精彩的字词。

“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。

我们可以感受到,诗人的那颗心,真是一颗赤子之心,是那么纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。

理解了这一点,对全诗的思想感情也就比较容易把握了。一个“吐”字;逼真的描状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态。

2、第二、三节

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。前后两种截然相反的回答;表明了诗人的醒悟,同时也更有力的表现了红烛精神的可贵。

①诗人在第二节用了何种修辞手法?

明确:比喻诗人把蜡比作躯体,把火比做灵魂。

②作者对红烛的认识如何?

明确:作者认为,躯体和灵魂应该是互相依存的,这样就产生了一个问题:“为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出?”起初觉得这是大惑不解的,认为红烛自己“一误再误”,诗人认为这真“矛盾”,自相冲突,不可理解。

③诗人最终是怎样理解红烛的?

明确:诗人终于彻悟了,对先前的认识来了一个彻底的自我否定。诗人理解了红烛,由衷的赞美红烛的奉献精神。

上一节说“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;下一节说“不误,不误”,用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈的表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人悟彻了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利已主义哲学完全对立的一种新的人生观。

诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

第二、三节是对红烛自我牺牲精神的讴歌。

3、第四节

第四节,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。“既制了,便烧着”,便要燃烧不息,“有一分热,发一分光”。人生的天职也在于奉献,活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放也灿烂的火光。诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。“烧罢!烧罢!……监狱!”

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

诗人爱国的赤诚之心是与祖国人民的命运,联系在一起的。

4、第五至第七节

①第五节用了何种修辞手法?

明确:拟人

一开始,首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

②第六节表达了作者的何种感情?

明确:诗人驰骋想象,亲切的问讯红烛:“何苦伤心流泪?”诗人同情,惊疑,思索。这里抒发的正是诗人在现实生活的漩涡中,内心所涌现的矛盾,痛苦和挣扎。

诗人经过一番求索,他恍然大悟:“哦,我知道了!”他寻求到的答案,是还有“残风”的存在。红烛“心火发光”,自身“烧蜡成灰”,世上并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但毫无敬意,相反“来侵你的光芒”。红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。红烛不怕牺牲自己,相反,他要充分的牺牲自己,为世人创造光明,他“急”的只是不能给世人带来更多的光明。

诗人自己怀着拯救祖国文明的美好意愿,不是同样受到黑暗丑恶势力的干扰和阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕么?冷酷的现实就是这样,你要创造光明,不但要牺牲了自己,还要“流一滴泪,灰一分心”。

③分析第七小节的含义:

明确:本节诗人托物言志,以烛泪比喻自己带泪的诗行,这些诗行中有诗人爱国之情,忧国之心,它能慰藉人间,使痛苦而麻木的世人感到欣慰,唤起他们的爱国之情,使祖国走向光明。

第五至第七节,是诗人对烛泪的思考、对红烛的劝慰。

5、第八、九节。

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平,不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。

在这样的社会中生活,只有作不屈的奉献,诗人劝勉红烛,也就是劝勉自己:“红烛啊!/‘莫问收获,但问耕耘’。”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。

这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

第八、九节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤

五、总结全文。

1、诗歌主旨:本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦,红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤诚的热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明作者的诗歌创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

《红烛》全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发感情,凸现了诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

2.以“红烛”为题的作用?

提示:(1)交代了写作对象。与引用诗句形成照应,突出了写作的主要内容。(2)表达了诗人对红烛的赞叹、赞美,是诗人理想与追求的化身。(3)象征的表现手法。(4)用“红烛”来象征自己对祖国的一颗赤诚的心。

五、总结全文。

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请你简要分析。

闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化:赞叹红烛的“红”,这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬,追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,写“灰心”与“创造”不公平的因果关系时,感伤之情又隐隐透出;但全诗的收束却又是昂扬向上的七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

红烛红

(第1节)

自焚

(第2节)

创造能量

(第3、4节)

流泪

(第5、6节)

伟绩

(第7节)

灰心与创造

(第8节)

收获与耕耘

(第9节)

五、总结全文。

红色 红心

蜡(躯体) 点亮世界

烧蜡成灰 放光 奉献精神

火(灵魂)

残风(邪恶的势力)

流泪 牺牲自我,创造光明

培出花儿 莫问收获,但问耕耘结成果子

托物言志:红烛——诗人

蜡烛

闻一多

六、拓展练习

澳门

你可知“妈港”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

香港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

阅读下面的文字,完成1~4题。

七子之歌

闻一多

六、拓展练习

A.“你可知‘妈港’不是我的真名姓?”与“叫我一声澳门”,表达了澳门对自己新名字的不认同。

B.“我身份虽微,地位险要”,这句诗是香港的哭诉与表白,表达了香港面积虽小但是位置重要的自我定位。

C.“如今狞恶的海狮扑在我身上,啖着我的骨肉,咽着我的脂膏”,这三句诗写出了香港被侵占,被掠夺,被凌辱的历史事实。

D.“母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应”,这三句诗,既表达了香港回归祖国怀抱的强烈愿望,也暗寓了当时祖国母亲积贫积弱的现状。

【解析】 A项,应为表达了澳门改名换姓、受制于人的辛酸痛苦之情。

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

六、拓展练习

A.《澳门》前四句,节奏逐渐加快语气变得激越,这种变化带有很浓的感情倾向。

B.这组诗运用反问、比拟、比喻等多种修辞手法,强化了诗歌的意蕴,增强了艺术感染力。

C.这组诗继承了中国古典诗歌现实主义的传统,“为时而作,为事而作”,重在叙事,缘事而情,具有震撼人心的艺术魅力。

D.“我离开你的襁褓太久了,母亲!”,这两句诗既倾诉了澳门被外敌掳走的经历,也与下文中的“三百年来”相照应。

【解析】 C项,“重在叙事,缘事而情”错,应该是重在抒情。

2.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

六、拓展练习

答:(示例)①“掳去”“肉体”指澳门被列强强占,“保管”“灵魂”是指澳门仍然是中国不可分割的一部分。②这句诗以澳门为视角,唱出了被掳走的酸楚,又弘扬了中华民族千百年来不屈不挠的精神品质。

4.整组诗的尾句都是“母亲!我要回来,母亲”,这样的安排有什么好处?请结合诗歌简要分析。

答:(示例)①凸显本诗的主题。突出了澳门、香港等对回归祖国怀抱的强烈愿望,表达了对祖国的热爱和眷恋之情,增强了作品的艺术感染力。②单看一首诗,“母亲”出现两次,而综合看两首诗,都以这句诗结尾,这就突出了抒情主人公的形象,让读者更好地感受到了深切眷恋着祖国母亲的澳门、香港的形象。③运用反复的修辞手法,具有强调和一唱三叹的作用。

3.如何理解“他们掳去的是我的肉体,你依然保管着我内心的灵魂”?

必修上册

第一单元

Red Candle

闻一多

导入课文

他是口的巨人,他是行的高标。

他用生命实现了他的言和行,他用言和行诠释了他的生命。

他是“红烛”的接班人,他是“死水”的唤醒者。

他的死是一首伟大的诗,他给我们留下了最完美、最伟大的诗篇。

他,就是?

闻一多。

二、作者简介

闻一多(1899-1946),本名闻家骅,字友三,生于湖北省黄冈市浠水县,中国现代伟大的爱国主义者,坚定的民主战士,中国民主同盟早期领导人,中国共产党的挚友,新月派代表诗人和学者。

1912年考入清华大学留美预备学校。1916 年开始在《清华周刊》上发表系列读书笔记。1925 年3月在美国留学期间创作《七子之歌》。

1982年闻一多离开青岛,回到母校清华大学任中文系教授。1946年7月15日在云南昆明发表了著名的《最后的一次演讲》,当日下午,即遭到国民党特务的杀害。

二、作者简介

新月派代表闻一多提出了“新诗格律化”的主张,提倡诗歌创作“三美”——“音乐美”“建筑美”“绘画美”。

音乐美,指的是音节和旋律的美。

建筑美,指的是词藻的运用,要体现出中国象形文字的视觉方面的印象(即富有形象感、色彩感和画面感)。

绘画美,指诗的对称和句的整齐。

三、写作背景

有谁知道闻一多先生为什么写作这首诗歌?

1922年闻一多赴美国留学,他不堪忍受受到的歧视,写过许多爱国诗篇。1926年从美国归来,但看到的是北洋军阀统治下民不聊生、政治腐败、经济凋弊的黑暗现实,极为失望。正是这种为现实所冷却了的爱和期望,成为了其诗的深层根基。

诗集《红烛》由诗人在清华和美国两个时期的作品组成。它的内容丰富广泛,既反映了当时青年知识分子不满现实的思想情绪,更表现了诗人希望献身艺术、报效祖国的理想;既反映了诗人对资本主义社会的失望和愤恨,更表现了诗人的炽热的爱国思乡之情;同时,既有对爱情、对自然的歌颂和赞美,也有对前途感到渺茫的感伤和哀怨。诗集《红烛》不但以浓烈的色彩独树一帜,而且还以丰富的想象、精炼的语言、典型的东方风格,形成了自己的独特个性。这首与诗集同名的诗篇。就是诗集《红烛》的序诗。

四、整体感知

听名家朗诵,师、生范读展示,把握诗词情感,有感情的齐读诗词。

四、整体感知

1、诵读

2、体裁:这是一首什么体裁的诗歌?

3、常识理解

①什么是红烛?

红色的蜡烛,多用于喜庆,如寿星像前,洞房内。

②从诗歌题材的特点来看,这是一首什么题材的诗?这种诗有什么特点?

这是一首咏物诗。咏物诗是托物言志的诗歌,通过对事物的咏叹体现人文思想。咏物诗中所咏之“物”往往是作者的自况,与诗人的自我形象完全融合在一起,作者在描摹事物中寄托了一定的感情,或流露出自己的人生态度,或寄寓美好的愿望,或包涵生活的哲理,或表现作者的生活情趣。

1、第一小节:

一开头,诗人就怀着敬慕的心情赞叹荧荧的红烛。请赏析你认为精彩的字词。

“红”是赤诚的象征。红烛,在诗人眼里,是理想的人格的化身。在这样的红烛面前,他提出了自我要求:“诗人啊/吐出你的心来比比,/可是一般颜色?”诗人的心应该也这样的红,否则就不配做诗人。

我们可以感受到,诗人的那颗心,真是一颗赤子之心,是那么纯洁率真,晶明透亮,灼灼发热。在这首诗中,可以说红烛就是诗人,诗人就是红烛,“人与物化,意与境融”。

理解了这一点,对全诗的思想感情也就比较容易把握了。一个“吐”字;逼真的描状了诗人那种火热的爱国情感不吐不快的神态。

2、第二、三节

这两节诗,诗人用设问手法,自问自答,生动的表现了一个思考觉悟的过程。前后两种截然相反的回答;表明了诗人的醒悟,同时也更有力的表现了红烛精神的可贵。

①诗人在第二节用了何种修辞手法?

明确:比喻诗人把蜡比作躯体,把火比做灵魂。

②作者对红烛的认识如何?

明确:作者认为,躯体和灵魂应该是互相依存的,这样就产生了一个问题:“为何更须烧蜡成灰,/然后才放光出?”起初觉得这是大惑不解的,认为红烛自己“一误再误”,诗人认为这真“矛盾”,自相冲突,不可理解。

③诗人最终是怎样理解红烛的?

明确:诗人终于彻悟了,对先前的认识来了一个彻底的自我否定。诗人理解了红烛,由衷的赞美红烛的奉献精神。

上一节说“一误再误”,错怪红烛的语气很强烈,又包含着自作聪明的意味;下一节说“不误,不误”,用了反复手法,否定语气更加强烈。一反一正两种回答,相形之下,更强烈的表现了认识的根本转变,包含着对先前自作聪明的惭愧,由顿悟而对红烛产生了深为敬仰的感情。诗人悟彻了,光是要“烧”出来的,只有自我燃烧,只有无私奉献,才能放出光芒。这正是与利已主义哲学完全对立的一种新的人生观。

诗人的思考,实际上反映了那个时代进步青年在探索人生真谛的思想历程中所遇到的矛盾和获得的觉悟。

第二、三节是对红烛自我牺牲精神的讴歌。

3、第四节

第四节,是诗人对红烛的殷殷寄语,也是诗人的自勉自励。“既制了,便烧着”,便要燃烧不息,“有一分热,发一分光”。人生的天职也在于奉献,活着就要让生命之火熊熊燃烧,让智慧和才能放也灿烂的火光。诗人借着红烛的形象激励自己,表达自己的信念和心愿。“烧罢!烧罢!……监狱!”

当时,民众深受封建主义帝国主义思想文化的毒害,如沉睡梦中尚未觉醒,血性犹存然而麻木不仁,有如身陷囵圄受着禁锢。诗人认为:自己的职责,就在于从梦中唤醒世人、救治世人的灵魂。使民众觉悟,使民众奋起,使民众热血沸腾,使民众走向光明,从封建主义帝国主义所设置的精神监狱中解放出来。

诗人爱国的赤诚之心是与祖国人民的命运,联系在一起的。

4、第五至第七节

①第五节用了何种修辞手法?

明确:拟人

一开始,首先揭示了一种很矛盾的现象:“你心火发光之期,正是泪流开始之日。”诗人的注意力转到烛泪上面,矛盾的现象已经包含着疑问。这一节开头的呼唤,是同情的呼唤,是惊疑的呼唤。

②第六节表达了作者的何种感情?

明确:诗人驰骋想象,亲切的问讯红烛:“何苦伤心流泪?”诗人同情,惊疑,思索。这里抒发的正是诗人在现实生活的漩涡中,内心所涌现的矛盾,痛苦和挣扎。

诗人经过一番求索,他恍然大悟:“哦,我知道了!”他寻求到的答案,是还有“残风”的存在。红烛“心火发光”,自身“烧蜡成灰”,世上并非都像诗人自己那样怀着敬意,那种邪恶的势力不但毫无敬意,相反“来侵你的光芒”。红烛流泪,是为烧得不稳而急得流泪。红烛不怕牺牲自己,相反,他要充分的牺牲自己,为世人创造光明,他“急”的只是不能给世人带来更多的光明。

诗人自己怀着拯救祖国文明的美好意愿,不是同样受到黑暗丑恶势力的干扰和阻挠,感到壮志难酬,为此而痛哭流涕么?冷酷的现实就是这样,你要创造光明,不但要牺牲了自己,还要“流一滴泪,灰一分心”。

③分析第七小节的含义:

明确:本节诗人托物言志,以烛泪比喻自己带泪的诗行,这些诗行中有诗人爱国之情,忧国之心,它能慰藉人间,使痛苦而麻木的世人感到欣慰,唤起他们的爱国之情,使祖国走向光明。

第五至第七节,是诗人对烛泪的思考、对红烛的劝慰。

5、第八、九节。

“灰心流泪你的果,创造光明你的因。”这样的因果关系是多么不公平,不合理,为着“创造光明”,结果只落得“灰心流泪”,但这是社会使然。

在这样的社会中生活,只有作不屈的奉献,诗人劝勉红烛,也就是劝勉自己:“红烛啊!/‘莫问收获,但问耕耘’。”收束得精警有力,诗情得到了凝聚与升华。

人们常说,“一分耕耘,一分收获”,这本是理所当然的。但是,在不合理的社会里,耕耘者需要更高的思想品格,只要创造光明,个人的得失荣辱一切在所不计。

这正是闻一多人格美的集中体现。他热爱祖国,热爱人民,毫不顾惜个人的得失荣辱,那是极其伟大崇高的献身精神。

第八、九节的呼唤,一声是同情的呼唤,一声是劝导鼓励的呼唤

五、总结全文。

1、诗歌主旨:本诗抒发的爱国主义激情,具有震撼人们灵魂的力量。红烛的精神是献身祖国的精神。红烛烧蜡成灰,为创造光明而彻底的自我牺牲;红烛伤心落泪,为创造光明而忍受被摧残的痛苦,红烛以“莫问收获,但问耕耘”为宗旨,唯愿为世人创造光明。这首诗是一个伟大的爱国者的心声,他赤诚的热爱祖国,热爱人民。拯救世人的灵魂,结成快乐的果子,表明作者的诗歌创作一开始就有严肃的社会责任感。红烛的形象是诗人光辉人格的写照。诗篇闪耀着诗人人格美的光辉。

《红烛》全诗以诗人对“红烛”的心迹交流为线索,用问答的形式展开诗意,抒发感情,凸现了诗人献身祖国、敢于自我牺牲的爱国精神。

2.以“红烛”为题的作用?

提示:(1)交代了写作对象。与引用诗句形成照应,突出了写作的主要内容。(2)表达了诗人对红烛的赞叹、赞美,是诗人理想与追求的化身。(3)象征的表现手法。(4)用“红烛”来象征自己对祖国的一颗赤诚的心。

五、总结全文。

有人说在《红烛》一诗中,诗人的情绪抑扬顿挫经历了七次显著的变化。请你简要分析。

闻一多在诗中形象地表现了自己内心的波澜起伏,使得全诗充满了张力。诗人的情绪抑扬顿挫,感染力极强。归纳起来,这样的抑扬顿挫大体上经历了七次显著的变化:赞叹红烛的“红”,这是扬;困惑于红烛式的自焚,这是抑;振奋于红烛的创造能量,这是扬,追问红烛的伤心流泪,这是抑;欣喜于红烛的伟绩,这又是扬;最后,写“灰心”与“创造”不公平的因果关系时,感伤之情又隐隐透出;但全诗的收束却又是昂扬向上的七次变化,四扬三抑,线索清晰,形成了全诗特有的情绪型节奏。

红烛红

(第1节)

自焚

(第2节)

创造能量

(第3、4节)

流泪

(第5、6节)

伟绩

(第7节)

灰心与创造

(第8节)

收获与耕耘

(第9节)

五、总结全文。

红色 红心

蜡(躯体) 点亮世界

烧蜡成灰 放光 奉献精神

火(灵魂)

残风(邪恶的势力)

流泪 牺牲自我,创造光明

培出花儿 莫问收获,但问耕耘结成果子

托物言志:红烛——诗人

蜡烛

闻一多

六、拓展练习

澳门

你可知“妈港”不是我的真名姓?

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,

你依然保管我内心的灵魂。

那三百年来梦寐不忘的生母啊!

请叫儿的乳名,

叫我一声“澳门”!

母亲!我要回来,母亲!

香港

我好比凤阙阶前守夜的黄豹,

母亲呀,我身份虽微,地位险要。

如今狞恶的海狮扑在我身上,

啖着我的骨肉,咽着我的脂膏;

母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应。

母亲呀,快让我躲入你的怀抱!

母亲!我要回来,母亲!

阅读下面的文字,完成1~4题。

七子之歌

闻一多

六、拓展练习

A.“你可知‘妈港’不是我的真名姓?”与“叫我一声澳门”,表达了澳门对自己新名字的不认同。

B.“我身份虽微,地位险要”,这句诗是香港的哭诉与表白,表达了香港面积虽小但是位置重要的自我定位。

C.“如今狞恶的海狮扑在我身上,啖着我的骨肉,咽着我的脂膏”,这三句诗写出了香港被侵占,被掠夺,被凌辱的历史事实。

D.“母亲呀,我哭泣号啕,呼你不应”,这三句诗,既表达了香港回归祖国怀抱的强烈愿望,也暗寓了当时祖国母亲积贫积弱的现状。

【解析】 A项,应为表达了澳门改名换姓、受制于人的辛酸痛苦之情。

1.下列对本诗相关内容的理解,不正确的一项是( )

六、拓展练习

A.《澳门》前四句,节奏逐渐加快语气变得激越,这种变化带有很浓的感情倾向。

B.这组诗运用反问、比拟、比喻等多种修辞手法,强化了诗歌的意蕴,增强了艺术感染力。

C.这组诗继承了中国古典诗歌现实主义的传统,“为时而作,为事而作”,重在叙事,缘事而情,具有震撼人心的艺术魅力。

D.“我离开你的襁褓太久了,母亲!”,这两句诗既倾诉了澳门被外敌掳走的经历,也与下文中的“三百年来”相照应。

【解析】 C项,“重在叙事,缘事而情”错,应该是重在抒情。

2.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

六、拓展练习

答:(示例)①“掳去”“肉体”指澳门被列强强占,“保管”“灵魂”是指澳门仍然是中国不可分割的一部分。②这句诗以澳门为视角,唱出了被掳走的酸楚,又弘扬了中华民族千百年来不屈不挠的精神品质。

4.整组诗的尾句都是“母亲!我要回来,母亲”,这样的安排有什么好处?请结合诗歌简要分析。

答:(示例)①凸显本诗的主题。突出了澳门、香港等对回归祖国怀抱的强烈愿望,表达了对祖国的热爱和眷恋之情,增强了作品的艺术感染力。②单看一首诗,“母亲”出现两次,而综合看两首诗,都以这句诗结尾,这就突出了抒情主人公的形象,让读者更好地感受到了深切眷恋着祖国母亲的澳门、香港的形象。③运用反复的修辞手法,具有强调和一唱三叹的作用。

3.如何理解“他们掳去的是我的肉体,你依然保管着我内心的灵魂”?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读