古诗词诵读《春江花月夜》课件(共70张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《春江花月夜》课件(共70张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-08 17:59:21 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

《春江 花 月 夜 》

张若虚

古今评价——

“孤篇压全唐”

“盛唐第 一诗”

“春风第 一花”

“孤篇横绝,竟为大家”。

“诗中的诗,顶峰上的顶峰”( 闻 一 多 )

读诗人——

1.张若虚(约660一约720),扬州人,唐代诗人。曾以“文词俊 秀”而名显长安,与贺知章、包融、张旭并称“吴中四士”。

2.他在诗风上厌恶六朝以来的空洞艳体,追求自由豪放,富有理 想的高远意境。

3.张若虚的诗仅存二首于《全唐诗》中。除《春江花月夜》外, 另一首是五言排律《代答闺梦还》,描写闺中思妇对征人的思念, 风格柔靡,水平一般。

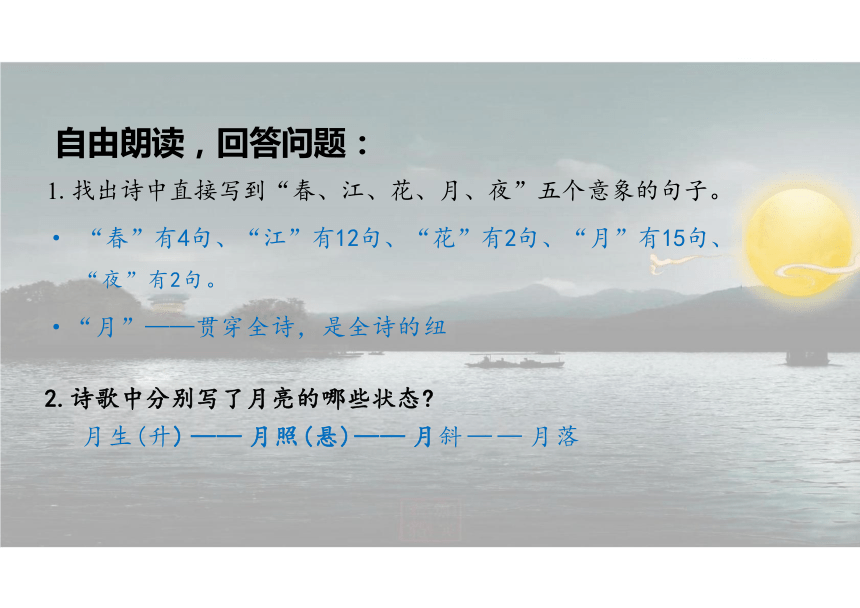

1.找出诗中直接写到“春、江、花、月、夜”五个意象的句子。

· “春”有4句、“江”有12句、“花”有2句、“月”有15句、 “夜”有2句。

·“月”——贯穿全诗,是全诗的纽

2.诗歌中分别写了月亮的哪些状态

月生(升) —— 月照(悬)—— 月斜 — — 月落

自由朗读,回答问题:

一、1-4行月下之景

二、5-8行月下之思

三、9-18行月下之情

月下之景

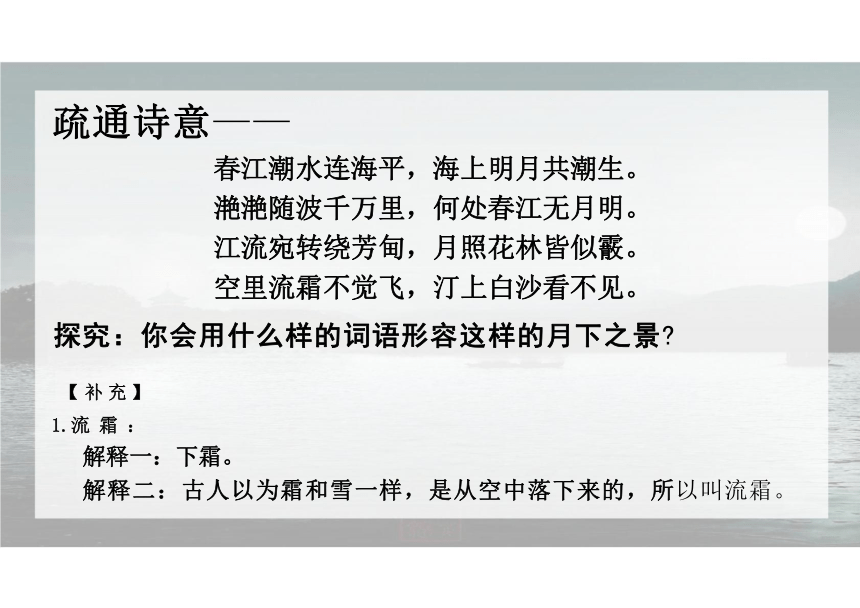

疏通诗意——

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。

探 究:“ 生 ”还是“升”

疏通诗意——

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

探究:你会用什么样的词语形容这样的月下之景

【 补 充 】

1.流 霜 :

解释一:下霜。

解释二:古人以为霜和雪一样,是从空中落下来的,所以叫流霜。

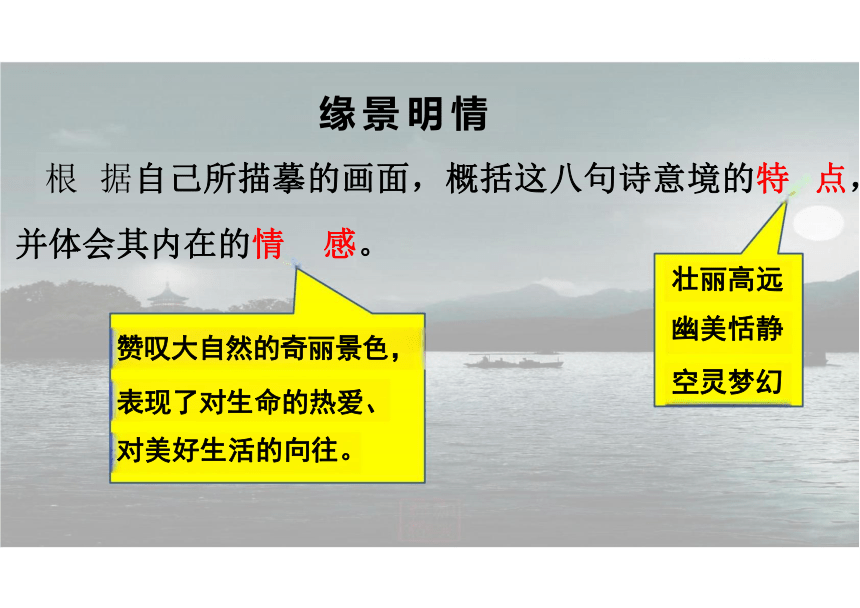

并体会其内在的情 感。

赞叹大自然的奇丽景色,

表现了对生命的热爱、 对美好生活的向往。

缘 景 明 情

根 据自己所描摹的画面,概括这八句诗意境的特 点,

壮丽高远

幽美恬静 空灵梦幻

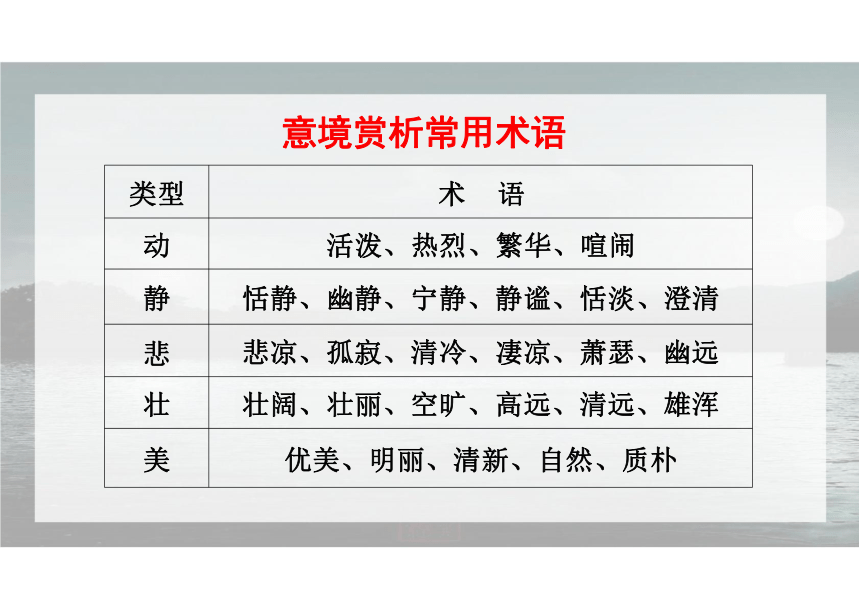

类型

术 语

动

活泼、热烈、繁华、喧闹

静

恬静、幽静、宁静、静谧、恬淡、澄清

悲

悲凉、孤寂、清冷、凄凉、萧瑟、幽远

壮

壮阔、壮丽、空旷、高远、清远、雄浑

美

优美、明丽、清新、自然、质朴

意境赏析常用术语

春江花月图

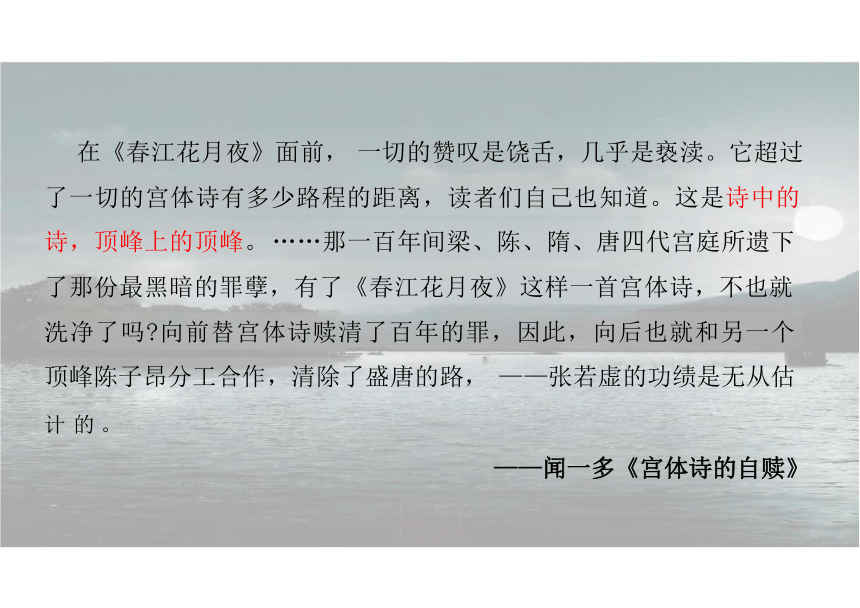

在《春江花月夜》面前, 一切的赞叹是饶舌,几乎是亵渎。它超过

了一切的宫体诗有多少路程的距离,读者们自己也知道。这是诗中的

诗,顶峰上的顶峰。 ……那一百年间梁、陈、隋、唐四代宫庭所遗下

了那份最黑暗的罪孽,有了《春江花月夜》这样一首宫体诗,不也就

洗净了吗 向前替宫体诗赎清了百年的罪,因此,向后也就和另一个

顶峰陈子昂分工合作,清除了盛唐的路, ——张若虚的功绩是无从估

计 的 。

——闻一多《宫体诗的自赎》

疏通诗意——

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月 江月何年初照人 人生代代无穷已,江月年年望相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。

【 补 充 】

2.月轮:指月亮,因月圆时像车轮,故称月轮。

疏通诗意——

疑问:江 畔何人初见月 江月何年初照人 人类的起源 月的起源

宇宙的起源

对“月”的千古奇问:

李白:青天有月来几时 我今停杯一问之。

——《把酒问天》

苏轼:明月几时有 把酒问青天。

——《水调歌头》

对宇宙、人生的探究——

今人不见古时月,今月曾经照古人。

——李白《把酒问月》)

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

——苏轼《赤壁赋》

——对人生短暂、自然永恒的慨叹

疏通诗意——

疑问:江 畔何人初见月 江月何年初照人

人类的起源 月的起源

宇宙的起源

感 慨 :人生代代无穷已,江月年年望相似。

就个体而言,何其短暂;就整个人类而言,则又是代代相 传,无穷无尽,与明月共存于天地之间!

更复绝的宇宙意识!一个更深沉、更寥廓、更宁静的境界!在神奇

的永恒前面,作者只有错愕,没有憧憬,没有悲伤。从前卢照邻或另一个 初唐诗人——寒山子更尖酸地吟着“未必长如此,芙蓉不耐寒”时,那都 是站在本体旁边凌视现实。那态度我以为太冷酷、太傲慢,或者如果你愿 意,也可以带点狐假虎威的神气。在相反的方向,刘希夷(“年年岁岁花 相似,岁岁年年人不同”)又一味凝视着“以有涯随无涯”的徒劳,而徒 劳的为它哀毁着,那又未免太萎靡,太怯懦了。只张若虚这态度不亢不卑 ,冲融和易才是最纯正的,“有限”与“无限 ”,“ 有 情 ” 与 “ 无 情 ”— 一诗人与“永恒”猝然相遇,一见如故,于是谈开了——“江畔何人初见 月 江月何年初照人 ……江月年年只相似,不知江月待何人 ”对每一 问题,他得到的仿佛是一个更神秘的更渊默的微笑,他更迷惘了,然而也 满足了。

不知江月待何人,但见长江送流水。

这两句在行文上有何作用

江月有恨,流水无情,诗人自然地把 笔触由上半篇的大自然景色转到了人生 图像,引出下半篇男女相思的离愁别恨。

月下之理

在

月下之情

疏通诗意——

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

【补充3】白云、浮云

3.白云、浮云

浮云,即天上飘浮的云彩,“浮”有飘浮、飘动之意。

(1)由于行踪无定的特征,它可以比喻浪迹天涯的游子。

如: “浮云游子意,落日故人情。”(李白《送友人》)

(2)由于浮云的优游自如,它又获得了表现消闲洒脱个性、恬然自适生活

的资格 。

如 :“行到水穷处,坐看云起时”(王维《终南别业》)

突显出诗人天性淡逸,超然物外的风采,形迹无拘无束无碍,如行云自由翱 翔,如流水自在流淌。

(3)由于浮云的倏忽来去、转瞬即逝,也引申为不容易实现的事物或不愿

去实现的事物。

如 :“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”(杜甫《丹青引赠曹将军霸》)

表现曹霸沉醉丹青(绘画)而不知老之将至,情操高尚,不慕荣利,视功名 富贵如天上浮云一般淡薄的品质。

“不义而富且贵,于我如浮云。”( 《论语》)

(4)浮云的“浮”,又有浮在表面,能遮挡外物之意,因而具备了比喻外 在不良因素,不正当人事的侵害、腐蚀、阻挠等意义。

如 :“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”(李白《登金陵凤凰台》)

“浮云”喻奸佞小人,“日”喻指皇帝。诗句暗示皇帝已经被奸佞所包围, 朝政已经腐败。表达了诗人报国无门的沉痛心情。

疏通诗意——

白 云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

【补充4】浦

浦

古人送行的水路场所。

长 亭、短 亭是陆路场所。

送美人兮南浦——屈原《九歌 · 河伯》

南浦凄凄别,西风袅袅秋。 ——杜甫《南浦别》

翻译诗句——

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

理解一 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方, 一定有思妇不尽的忧愁。

理解二 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方,

一定有游子不尽的忧愁。

理解三 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方, 一定有游子和思妇不尽的忧愁。

疏通诗意——

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

【 补 充 5 】

· 扁舟子:指漂泊江湖的游子。

· 明月楼:泛指相思之所。

雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 ( 范仲淹《苏幕遮》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

【补充6】可怜

(1) 可爱

“自名秦罗敷,可怜体无比。”(《孔雀东南飞》)

“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。” (白居易《暮江吟》)

(2) 可惜

“可怜辜负好韶光,于国于家无望。” ( 曹雪芹《西江月》) “可怜焦土。”(杜牧《阿房宫赋》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

【补充6】可怜

(3) 可 哀( 可 叹 ) ,值得怜悯、哀怜

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”(白居易《卖炭翁》)

(4) 可怪

“可怜陌上(陌上:田间)离离草(离离:繁盛的样子), 一 种 (一种: 一样)逢春各短长。" (陆游《平水》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

思考:“裴回”一词如何理解

①“裴回”即“徘徊”,意为来回走动,写出月游移不定的动态;

②拟人手法赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜 悯,不忍离去。

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

思考:“卷不去”“拂还来”表达了思妇怎样的思想感情

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

【补充7】捣衣

捣,反复捶打。

捣衣有两种解释:

(1)是指把衣料放在石砧上用棒槌捶击,使衣料绵软以便裁缝。

(2)将洗过头次的脏衣放在石板上捶击,去浑水,再清洗。

【补充7】捣衣

在我国古代,被征入伍者,武器装备和粮食由政府统一供应,但衣服 之类则是自备。每到秋冬交替季节,换季衣服就要家人备好寄来,否则征 夫就要遭受冻寒之苦。于是妇女在秋季捣衣,为远方的夫君准备冬衣。

· 长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。——李白 · 飞鸿影里,捣衣砧外,总是玉关情。——晏几道

· 西风繁杵捣征衣,客子关情正此时。——陆游

·一天霜月明,几处砧声起。客梦已难成,秋色无边际。——辛弃疾

捣衣的机械重复的劳作,砧声单调悠长,听不见繁杂之声,所以捣衣时 思念之情往往更深。正因如此,捣衣的动作和与之相关的清砧的声响,成为 古典诗歌中“思妇”主题下最为常见的意象之一。“月下捣衣”“风送砧

声”,不仅思妇伤情,也最易触动游子的情怀,因此捣衣意象也是思乡主题 的传统意象之一。

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

思考:“卷不去”“拂还来”表达了思妇怎样的思想感情

疏通诗意 ——

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

【补充8】鸿雁

(1) 借代书信

(2) 游子思乡

“乡书何处达,归雁洛阳边。”(唐代王湾《次北固山 下》)

【补充8】鸿雁

(3) 流离之苦

鸿雁常常和贫苦百姓联系在一起,如 “鸿雁在野”“哀鸿遍野”, 比喻在天灾人祸中到处流离失所、啼饥号寒的灾民。

(4) 孤寂之情

大雁总是结队迁徙,在途中会因受到猎人射击等而使有的大雁掉队, 成为孤雁。 “孤雁”“孤鸿”“断 鸿 ”成为孤寂、孤傲的代名词。

如:“谁见幽人独往来 缥缈孤鸿影。”(苏轼《卜算子 · 黄州定 慧院寓居作》)

以月夜孤鸿自况,借以表达自己宁愿引身幽居、不肯随人俯仰的孤 高自赏的感情。

疏通诗意——

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

【补充9】鱼雁

●欲尽此情书尺素,浮雁沉鱼,终了无凭据。——晏几道

●驿寄梅花,鱼传尺索,砌成此恨无重数。— — 秦观

●客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。 —— 《饮 马长城窟行》

用典—— “尺素在鱼肠,寸心凭雁足”,鱼龙、鸿雁是古代用于互 传音讯的载体,此处暗含有鱼雁不能传音讯之意。可见二人音讯断绝, 相思无着落。

疏通诗意——

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

【补充10】落花

古人云:落花有意,流水无情。“落花”“流水”一去不返,常 引起诗人对时光流逝的感慨。由花落而感叹人生的无常,多用在惜 春词中。

惜春词多写作者从暮春时节残红飘零的景象中感悟到人生苦短, 韶华易逝,青春难再。

“流水落花春去也,天上人间。”(李煜《浪淘沙令》)

“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”(秦观《浣碧纱》)

疏通诗意——

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

江水奔流,春光将要流尽。

水潭上月亮低落,如今又西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

月亮西斜,慢慢下沉,藏在海面上浓浓的雾气里。

碣石与潇湘的距离无限遥远(你我相距遥远,相聚无望)。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

(在这美好的春江花月夜),不知有几人能乘着月光回家。

只有那落月的余晖洒满江边的花林、枫树,仍然摇动着离情别绪,无法排遣。

活动一:你最欣赏张诗的哪一部分 张诗“孤篇压全

唐”“旧题装新瓶”创新在何处

活动二:假如你是 ,请用你的专业给《春江花月夜》

以另一种形式呈现。

(1)画家,绘画出“春江花月夜”的图景;

(2)摄影师,选择你要拍摄的几个场景;

(3)作曲家,为“春江花月夜”创作(选择)一段旋律。

春江月夜的美景

江畔月下的沉思

因月而起的情思

贯穿全文的是一“月”字,在诗中,

月已不再是月,而成了一种情感的载

体,这就是中国文人的一种明月情结。

月亮情结:

1 . 思乡怀亲之感: “ 露从今夜白,月是故乡明。”(杜甫 《月夜忆舍弟》)“海上生明月,天涯共此时。”(张九龄《望 月怀远》)

2 . 清幽雅致之境: “明月松间照,清泉石上流。”(王维 《山居秋瞑》)“月出惊山鸟,时鸣春涧中。”(王维《鸟鸣 涧》)

3 . 凄清孤苦之情: “ 今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残月。 (柳永《雨霖铃》)“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。” (张继《枫桥夜泊》)

4 . 时空永恒之叹: “今人不见古时月,今月曾经照古人。 ” (李白《把酒问月》)“秦时明月汉时关,万里长征人未还。” (王昌龄《出塞》)

张若虚(约660一约720),扬州人,唐代诗人。

曾以“文词俊秀”而名显长安,与贺知章、包融、 张旭并称“吴中四士”。仅《全唐诗》录存《代答

闺梦还》、《春江花月夜》两首。

《春江花月夜》一千多年来为世人所倾倒,诗人

因此名垂后世。

“孤篇盖全唐”

“盛唐第 一诗”

“春风第 一 花”

“孤篇横绝,竟为大家”

作者创作此诗时,也许是宦游在外,也许是羁留异乡,在一个

月朗风清、春暖花开的夜晚,作者漫步江边,他仰望挂在天边的 一轮皎月,沐浴着湿润的江风,面对滚滚流去的江水,嗅着淡淡 的花香,不禁在景色中沉醉,于是他感慨万千,诗兴大发,临江 赋诗,从月升写到月落,以“春、江、花、月、夜”为背景,抒 发孤舟游子的相思之情和明月楼中思妇的相思之苦,同时探索人 生哲理与宇宙奥秘。

题中春、江、花、月、夜五个意象,哪个意象是全诗的纽带

春:全诗的总背景、 大的时间范畴

解 题

夜:具体背景

月悬 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

月斜 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

月落 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

月是诗之魂

提 示 :以 月升月落的时间顺序为线索

月生 春江潮水连海平,海上明月共潮生。

划分层次

春 江 花 月 夜 月下之景 (1—8句) 月色无垠 月色纯净

绘景

月下之思 (9—16句) 人生无尽 宇宙永恒

哲理

月下之情 (17—36句) 思妇怀远 游子思归

诗情

1、要描写的是江还是海

在江面上的一轮孤月,面对 江天一色的辽阔之境,产生了江 阔似海的感觉。海在这里是虚指, 增添了全诗恢弘的意境。

春江潮水连海平

海 上 明 月 共 潮 生 。 滟 滟 随 波 千 万 里 , 何处春江无月明

景中之月

2、为什么用“生”不用“升”

“生”具有欣欣向荣的灵性、

活力,明月与潮共生,本身皎洁 ,又兼有大海的磅礴气势,赋予 了明月与潮水以活泼的生命,凸 现了明月随潮涌生的情状,极富 动 感 ,有声(水)有色(月),景象壮 观,幽美邈远。

春江潮水连海平

海上明月共潮生 滟 滟 随 波 千 万 里 , 何处春江无月明

景中之月

“生”后才能有下 一句月光闪耀千万里 远,又有哪一处春江 不在明月的朗照之

中 !呈现了万里阔 大的时空, 同 时 ,眼 界之大,胸襟之大,

有一种俯仰天地的宇

宙 观 。

3、春天的夜晚为什么会出 现“霰”、霜”

春天没有白色的雪和霜,但 是在月光下照耀下的世界,是银 色的,所以作者在这里把月光比 作雪和白霜( 月 色 如 霜 ), 写 出 了月色清凉,月夜朦胧。

“江流... 皆似霰”不直接描写月亮。 而是从嗅觉、视觉来写,置身这个 月夜,有花的芳香,有月色的清凉, 从侧 面(感受)来营造整体的意境。

皎江汀空月江 皎天上里照流

六 六 +

人 小 天 L 大 +

7TT L

景中之月

似

X

-

觉 飞

十 主

4、如何理解此句

月光是看不见摸不着的,把 它比作霜,而且是空中流动的霜, 这样既有动态的美感,又能让人 深入其境,是由虚变实。

而“汀上白沙看不见”,本来 能看得到的白沙却看不到了,因为 它和月光都是白色,就能反衬出月 光那样的皎洁,是由实变虚。

空里流霜不觉飞

汀上白沙看不见

景中之月

流 花岁木车旨红以#

江天 一 色无纤尘

皎皎空中孤月轮

[ 十 1

……4……

/

4、如何理解此句

承上启下,由写景转向思考 人生,总写月光皎洁,天空明净。

月照花林皆似霰

空里流霜不觉飞 汀上白沙看不见

皎 江 皎 天 空 一 中 色 孤 无 月 纤

轮尘

O I

景中之月

充 范 专 尧 寸 间

/.

1

岁

4

7

1、如何理解此句

良辰美景引发对生命与宇宙的思索

当一个人注视太空中的明月,开始去领 略其中的美时,人类就出现了。因为,人类 是会欣赏美的动物。

在人注视着明月的同时,明月不是被动 的处于被欣赏的地位,而是也在深情地注视 着 人 。在这样互相观照之中,孤独得以慰藉, 忧愁得以述说。在这世上匆匆活一期的不同 时空的人们,也通过仰望同一轮明月,在短

暂和变化中感受永恒。

江畔何人初见月

江月何年初照人

月下之思

月上树梢头,人约黄昏后。

春风又绿江南岸,明月何时照我还

明月松间照,清泉石上流。

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

但愿人长久,千里共婵娟。

月下之思

月与人可亲不可近,恋人对月海 誓山盟;思妇对月牵挂丈夫;游子对 月思念亲人….孤独者视月为朋友,迷 茫者视月为希望,奋进者视月为信念。 人们根据月亮在不同季节,不同时间 出现的各种变幻,赋予月亮千种情怀, 诗人为何如何钟情于月亮呢 或许,

他们认为,在不同的时期,不同的地 方可以看到同样的月亮,觉得月亮可 以超越时空,所谓“天涯共此时”, 就是这个道理。

苏轼:哀吾生之须臾,羡 长江之无穷。

曹操:对酒当歌,人生几 何 譬如朝露,去日苦多。

江 月 年 年 望 相 似 。

不 知 江 月 待 何 人 , 但 见 长 江 送 流 水 。

子在川上曰:逝者如斯夫, 不舍昼夜。

人 生 代 代 无 穷 已 ,

理中之月

唯

√

2、诗人对宇宙和人生悟出 了怎样的哲理

诗人将明月永照与人生更替对 照着来写,阐明了“宇宙是永恒的, 个人的生命是短暂的,但作为整体 的人类的存在是绵延长久的”这一 哲理,虽有人生短暂的感伤,但并 不颓废和绝望,缘于对人生的热爱。

人 生 代 代 无 穷 已 ,

江 月 年 年 望 相 似 。 不 知 江 月 待 何 人 , 但 见 长 江 送 流 水 。

月下之思

1、如何理解此句

白云:浮云游子意,落日故

人情。 ——李白

青枫浦:河水分叉的地方。

扁舟子:人生在世不称意,

明朝散发弄扁舟。 ——李白

漂泊在外不得志的代名词。

明月楼:明月照高楼,流光 正徘徊。上有愁思妇,悲叹 有余哀。——曹植

白云一片去悠悠

青 枫 浦 上 不 胜 愁

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

情中之月

。

f

1、如何理解此句

“白云”暗喻游子离家远 去而又行踪不定,自然而然地引 出“扁舟子”上的游 子。“青

枫浦”为地名,“枫”“浦” 常用为离别的景物、处所。

“不胜愁”渲染了小船上游子的 愁云惨雾、相思情愁。

“明月楼”以物代人(游子 之妻),以妻子(思 妇)的相思 来反衬游子的倦客愁。

白云一片去悠悠

青 枫 浦 上 不 胜 愁

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

情中之月

。

f

2、诗中怎样细腻地表现思 · 妇对游子的相思之苦的

(1) 拟人手法,写出月游移不 定 的动 态。

(2)赋予月亮人的灵性,它似 乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不 忍 离 去。

(3)月的徘徊其实是人的徘徊。 “卷不去”和“拂还来”明指月光 洒在门帘和捣衣砧上,暗指思妇的 愁思无法排遣。

可 怜 楼 上 月 裴 回 ,

应 照 离 人 妆 镜 台 。 玉 户 帘 中 卷 不 去 ,

捣 衣 砧 上 拂 还 来 。

情中之月

3、如何理解此句

鱼龙、鸿雁本来是月光下的 景物,此处写出了月光的清澈。 但也是用典—— “呼儿烹鲤鱼, 中有尺素书”,鱼龙、鸿雁是古 代用于互传音讯的载体,此处暗 含有鱼雁不能传音讯之意。可见 二人音讯断绝,相思无着落。

此时相望不相闻

愿逐月华流照君 鸿雁长飞光不度

鱼 龙 潜 跃 水 成 文 。

情中之月

春梦、落花、流才、 种伤情意象烘托游子相思之情。

前后意象区别:

春江——流春(春半)

花林——落花

明月——斜月(落月)

既写出了自然界美好春光的流 逝,也是青春、幸福和憧憬的流逝, 表现了游子青春逝去、有家难回的

江 水 流 春 去 欲 尽

江 潭 落 月 复 西 斜 。

情中之月

昨夜闲潭梦落花

可 怜 春 半 不 还 家 。

凄苦和落寞。

“斜月沉沉藏海雾”既写出了夜 色的迷蒙,更写出游子归期难定的 迷茫。 “沉沉”写 出了他不能如愿 归家的沉重心理和孤寂之情。

“无限路”写游子与思妇天各一 方,衬托了他的相思之苦。最后写 游子的离愁伴着月光,洒满江边的 树林。月光洒满江边的树林象征着 无穷无尽的离愁,月色和离愁水乳 交融,一个“满”字写出了愁思的 深 厚 。

落 月 摇 情 满 江 树 。

情中之月

斜月沉沉藏海雾

碣石潇湘无限路 不 知 乘 月 几 人 归 ,

诗 · 全诗起止的外在线索

灵 · 哲理思考的凭借

魂 · 抒写离情别绪的依托

● 景物描写的主体

— 画 意

春江花月图

— 哲理

月下沉思图

— 诗情

思妇怀远图 游子思归图

月下之景

月下之理

月下之情—

月色清凉

月色朦胧

人生无尽 宇宙永恒

思妇怀远 游子思归

春 江 花 月 夜

全诗小结

感情基调 哀而不伤

"这诗是有憧憬和悲伤的,但它是一种少年时代的憧 憬和悲伤,一种‘独上高楼,望断天涯路'的憧憬和悲

伤。所以,尽管悲伤,仍然轻快,虽然叹息,总是轻 盈”,"依然是一语百媚,轻快甜蜜的"。

——李泽厚(《美的历程》)

《春江 花 月 夜 》

张若虚

古今评价——

“孤篇压全唐”

“盛唐第 一诗”

“春风第 一花”

“孤篇横绝,竟为大家”。

“诗中的诗,顶峰上的顶峰”( 闻 一 多 )

读诗人——

1.张若虚(约660一约720),扬州人,唐代诗人。曾以“文词俊 秀”而名显长安,与贺知章、包融、张旭并称“吴中四士”。

2.他在诗风上厌恶六朝以来的空洞艳体,追求自由豪放,富有理 想的高远意境。

3.张若虚的诗仅存二首于《全唐诗》中。除《春江花月夜》外, 另一首是五言排律《代答闺梦还》,描写闺中思妇对征人的思念, 风格柔靡,水平一般。

1.找出诗中直接写到“春、江、花、月、夜”五个意象的句子。

· “春”有4句、“江”有12句、“花”有2句、“月”有15句、 “夜”有2句。

·“月”——贯穿全诗,是全诗的纽

2.诗歌中分别写了月亮的哪些状态

月生(升) —— 月照(悬)—— 月斜 — — 月落

自由朗读,回答问题:

一、1-4行月下之景

二、5-8行月下之思

三、9-18行月下之情

月下之景

疏通诗意——

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。

探 究:“ 生 ”还是“升”

疏通诗意——

春江潮水连海平,海上明月共潮生。 滟滟随波千万里,何处春江无月明。 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

探究:你会用什么样的词语形容这样的月下之景

【 补 充 】

1.流 霜 :

解释一:下霜。

解释二:古人以为霜和雪一样,是从空中落下来的,所以叫流霜。

并体会其内在的情 感。

赞叹大自然的奇丽景色,

表现了对生命的热爱、 对美好生活的向往。

缘 景 明 情

根 据自己所描摹的画面,概括这八句诗意境的特 点,

壮丽高远

幽美恬静 空灵梦幻

类型

术 语

动

活泼、热烈、繁华、喧闹

静

恬静、幽静、宁静、静谧、恬淡、澄清

悲

悲凉、孤寂、清冷、凄凉、萧瑟、幽远

壮

壮阔、壮丽、空旷、高远、清远、雄浑

美

优美、明丽、清新、自然、质朴

意境赏析常用术语

春江花月图

在《春江花月夜》面前, 一切的赞叹是饶舌,几乎是亵渎。它超过

了一切的宫体诗有多少路程的距离,读者们自己也知道。这是诗中的

诗,顶峰上的顶峰。 ……那一百年间梁、陈、隋、唐四代宫庭所遗下

了那份最黑暗的罪孽,有了《春江花月夜》这样一首宫体诗,不也就

洗净了吗 向前替宫体诗赎清了百年的罪,因此,向后也就和另一个

顶峰陈子昂分工合作,清除了盛唐的路, ——张若虚的功绩是无从估

计 的 。

——闻一多《宫体诗的自赎》

疏通诗意——

江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。 江畔何人初见月 江月何年初照人 人生代代无穷已,江月年年望相似。 不知江月待何人,但见长江送流水。

【 补 充 】

2.月轮:指月亮,因月圆时像车轮,故称月轮。

疏通诗意——

疑问:江 畔何人初见月 江月何年初照人 人类的起源 月的起源

宇宙的起源

对“月”的千古奇问:

李白:青天有月来几时 我今停杯一问之。

——《把酒问天》

苏轼:明月几时有 把酒问青天。

——《水调歌头》

对宇宙、人生的探究——

今人不见古时月,今月曾经照古人。

——李白《把酒问月》)

哀吾生之须臾,羡长江之无穷。

——苏轼《赤壁赋》

——对人生短暂、自然永恒的慨叹

疏通诗意——

疑问:江 畔何人初见月 江月何年初照人

人类的起源 月的起源

宇宙的起源

感 慨 :人生代代无穷已,江月年年望相似。

就个体而言,何其短暂;就整个人类而言,则又是代代相 传,无穷无尽,与明月共存于天地之间!

更复绝的宇宙意识!一个更深沉、更寥廓、更宁静的境界!在神奇

的永恒前面,作者只有错愕,没有憧憬,没有悲伤。从前卢照邻或另一个 初唐诗人——寒山子更尖酸地吟着“未必长如此,芙蓉不耐寒”时,那都 是站在本体旁边凌视现实。那态度我以为太冷酷、太傲慢,或者如果你愿 意,也可以带点狐假虎威的神气。在相反的方向,刘希夷(“年年岁岁花 相似,岁岁年年人不同”)又一味凝视着“以有涯随无涯”的徒劳,而徒 劳的为它哀毁着,那又未免太萎靡,太怯懦了。只张若虚这态度不亢不卑 ,冲融和易才是最纯正的,“有限”与“无限 ”,“ 有 情 ” 与 “ 无 情 ”— 一诗人与“永恒”猝然相遇,一见如故,于是谈开了——“江畔何人初见 月 江月何年初照人 ……江月年年只相似,不知江月待何人 ”对每一 问题,他得到的仿佛是一个更神秘的更渊默的微笑,他更迷惘了,然而也 满足了。

不知江月待何人,但见长江送流水。

这两句在行文上有何作用

江月有恨,流水无情,诗人自然地把 笔触由上半篇的大自然景色转到了人生 图像,引出下半篇男女相思的离愁别恨。

月下之理

在

月下之情

疏通诗意——

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

【补充3】白云、浮云

3.白云、浮云

浮云,即天上飘浮的云彩,“浮”有飘浮、飘动之意。

(1)由于行踪无定的特征,它可以比喻浪迹天涯的游子。

如: “浮云游子意,落日故人情。”(李白《送友人》)

(2)由于浮云的优游自如,它又获得了表现消闲洒脱个性、恬然自适生活

的资格 。

如 :“行到水穷处,坐看云起时”(王维《终南别业》)

突显出诗人天性淡逸,超然物外的风采,形迹无拘无束无碍,如行云自由翱 翔,如流水自在流淌。

(3)由于浮云的倏忽来去、转瞬即逝,也引申为不容易实现的事物或不愿

去实现的事物。

如 :“丹青不知老将至,富贵于我如浮云”(杜甫《丹青引赠曹将军霸》)

表现曹霸沉醉丹青(绘画)而不知老之将至,情操高尚,不慕荣利,视功名 富贵如天上浮云一般淡薄的品质。

“不义而富且贵,于我如浮云。”( 《论语》)

(4)浮云的“浮”,又有浮在表面,能遮挡外物之意,因而具备了比喻外 在不良因素,不正当人事的侵害、腐蚀、阻挠等意义。

如 :“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”(李白《登金陵凤凰台》)

“浮云”喻奸佞小人,“日”喻指皇帝。诗句暗示皇帝已经被奸佞所包围, 朝政已经腐败。表达了诗人报国无门的沉痛心情。

疏通诗意——

白 云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

【补充4】浦

浦

古人送行的水路场所。

长 亭、短 亭是陆路场所。

送美人兮南浦——屈原《九歌 · 河伯》

南浦凄凄别,西风袅袅秋。 ——杜甫《南浦别》

翻译诗句——

白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。

理解一 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方, 一定有思妇不尽的忧愁。

理解二 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方,

一定有游子不尽的忧愁。

理解三 游子像一片白云缓缓地离去,青枫浦那种送别的地方, 一定有游子和思妇不尽的忧愁。

疏通诗意——

谁家今夜扁舟子,何处相思明月楼。

【 补 充 5 】

· 扁舟子:指漂泊江湖的游子。

· 明月楼:泛指相思之所。

雁字回时,月满西楼。(李清照《一剪梅》)

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。 ( 范仲淹《苏幕遮》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

【补充6】可怜

(1) 可爱

“自名秦罗敷,可怜体无比。”(《孔雀东南飞》)

“可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。” (白居易《暮江吟》)

(2) 可惜

“可怜辜负好韶光,于国于家无望。” ( 曹雪芹《西江月》) “可怜焦土。”(杜牧《阿房宫赋》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

【补充6】可怜

(3) 可 哀( 可 叹 ) ,值得怜悯、哀怜

“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。”(白居易《卖炭翁》)

(4) 可怪

“可怜陌上(陌上:田间)离离草(离离:繁盛的样子), 一 种 (一种: 一样)逢春各短长。" (陆游《平水》)

疏通诗意——

可怜楼上月裴回,应照离人妆镜台。

思考:“裴回”一词如何理解

①“裴回”即“徘徊”,意为来回走动,写出月游移不定的动态;

②拟人手法赋予月亮人的灵性,它似乎也为思妇而伤心、对她怜 悯,不忍离去。

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

思考:“卷不去”“拂还来”表达了思妇怎样的思想感情

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

【补充7】捣衣

捣,反复捶打。

捣衣有两种解释:

(1)是指把衣料放在石砧上用棒槌捶击,使衣料绵软以便裁缝。

(2)将洗过头次的脏衣放在石板上捶击,去浑水,再清洗。

【补充7】捣衣

在我国古代,被征入伍者,武器装备和粮食由政府统一供应,但衣服 之类则是自备。每到秋冬交替季节,换季衣服就要家人备好寄来,否则征 夫就要遭受冻寒之苦。于是妇女在秋季捣衣,为远方的夫君准备冬衣。

· 长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。——李白 · 飞鸿影里,捣衣砧外,总是玉关情。——晏几道

· 西风繁杵捣征衣,客子关情正此时。——陆游

·一天霜月明,几处砧声起。客梦已难成,秋色无边际。——辛弃疾

捣衣的机械重复的劳作,砧声单调悠长,听不见繁杂之声,所以捣衣时 思念之情往往更深。正因如此,捣衣的动作和与之相关的清砧的声响,成为 古典诗歌中“思妇”主题下最为常见的意象之一。“月下捣衣”“风送砧

声”,不仅思妇伤情,也最易触动游子的情怀,因此捣衣意象也是思乡主题 的传统意象之一。

疏通诗意——

玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。

思考:“卷不去”“拂还来”表达了思妇怎样的思想感情

疏通诗意 ——

此时相望不相闻,愿逐月华流照君。

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

【补充8】鸿雁

(1) 借代书信

(2) 游子思乡

“乡书何处达,归雁洛阳边。”(唐代王湾《次北固山 下》)

【补充8】鸿雁

(3) 流离之苦

鸿雁常常和贫苦百姓联系在一起,如 “鸿雁在野”“哀鸿遍野”, 比喻在天灾人祸中到处流离失所、啼饥号寒的灾民。

(4) 孤寂之情

大雁总是结队迁徙,在途中会因受到猎人射击等而使有的大雁掉队, 成为孤雁。 “孤雁”“孤鸿”“断 鸿 ”成为孤寂、孤傲的代名词。

如:“谁见幽人独往来 缥缈孤鸿影。”(苏轼《卜算子 · 黄州定 慧院寓居作》)

以月夜孤鸿自况,借以表达自己宁愿引身幽居、不肯随人俯仰的孤 高自赏的感情。

疏通诗意——

鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

【补充9】鱼雁

●欲尽此情书尺素,浮雁沉鱼,终了无凭据。——晏几道

●驿寄梅花,鱼传尺索,砌成此恨无重数。— — 秦观

●客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。 —— 《饮 马长城窟行》

用典—— “尺素在鱼肠,寸心凭雁足”,鱼龙、鸿雁是古代用于互 传音讯的载体,此处暗含有鱼雁不能传音讯之意。可见二人音讯断绝, 相思无着落。

疏通诗意——

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

【补充10】落花

古人云:落花有意,流水无情。“落花”“流水”一去不返,常 引起诗人对时光流逝的感慨。由花落而感叹人生的无常,多用在惜 春词中。

惜春词多写作者从暮春时节残红飘零的景象中感悟到人生苦短, 韶华易逝,青春难再。

“流水落花春去也,天上人间。”(李煜《浪淘沙令》)

“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”(秦观《浣碧纱》)

疏通诗意——

江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

江水奔流,春光将要流尽。

水潭上月亮低落,如今又西斜。

斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

月亮西斜,慢慢下沉,藏在海面上浓浓的雾气里。

碣石与潇湘的距离无限遥远(你我相距遥远,相聚无望)。

不知乘月几人归,落月摇情满江树。

(在这美好的春江花月夜),不知有几人能乘着月光回家。

只有那落月的余晖洒满江边的花林、枫树,仍然摇动着离情别绪,无法排遣。

活动一:你最欣赏张诗的哪一部分 张诗“孤篇压全

唐”“旧题装新瓶”创新在何处

活动二:假如你是 ,请用你的专业给《春江花月夜》

以另一种形式呈现。

(1)画家,绘画出“春江花月夜”的图景;

(2)摄影师,选择你要拍摄的几个场景;

(3)作曲家,为“春江花月夜”创作(选择)一段旋律。

春江月夜的美景

江畔月下的沉思

因月而起的情思

贯穿全文的是一“月”字,在诗中,

月已不再是月,而成了一种情感的载

体,这就是中国文人的一种明月情结。

月亮情结:

1 . 思乡怀亲之感: “ 露从今夜白,月是故乡明。”(杜甫 《月夜忆舍弟》)“海上生明月,天涯共此时。”(张九龄《望 月怀远》)

2 . 清幽雅致之境: “明月松间照,清泉石上流。”(王维 《山居秋瞑》)“月出惊山鸟,时鸣春涧中。”(王维《鸟鸣 涧》)

3 . 凄清孤苦之情: “ 今宵酒醒何处 杨柳岸,晓风残月。 (柳永《雨霖铃》)“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。” (张继《枫桥夜泊》)

4 . 时空永恒之叹: “今人不见古时月,今月曾经照古人。 ” (李白《把酒问月》)“秦时明月汉时关,万里长征人未还。” (王昌龄《出塞》)

张若虚(约660一约720),扬州人,唐代诗人。

曾以“文词俊秀”而名显长安,与贺知章、包融、 张旭并称“吴中四士”。仅《全唐诗》录存《代答

闺梦还》、《春江花月夜》两首。

《春江花月夜》一千多年来为世人所倾倒,诗人

因此名垂后世。

“孤篇盖全唐”

“盛唐第 一诗”

“春风第 一 花”

“孤篇横绝,竟为大家”

作者创作此诗时,也许是宦游在外,也许是羁留异乡,在一个

月朗风清、春暖花开的夜晚,作者漫步江边,他仰望挂在天边的 一轮皎月,沐浴着湿润的江风,面对滚滚流去的江水,嗅着淡淡 的花香,不禁在景色中沉醉,于是他感慨万千,诗兴大发,临江 赋诗,从月升写到月落,以“春、江、花、月、夜”为背景,抒 发孤舟游子的相思之情和明月楼中思妇的相思之苦,同时探索人 生哲理与宇宙奥秘。

题中春、江、花、月、夜五个意象,哪个意象是全诗的纽带

春:全诗的总背景、 大的时间范畴

解 题

夜:具体背景

月悬 江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。

月斜 江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。

月落 斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。

月是诗之魂

提 示 :以 月升月落的时间顺序为线索

月生 春江潮水连海平,海上明月共潮生。

划分层次

春 江 花 月 夜 月下之景 (1—8句) 月色无垠 月色纯净

绘景

月下之思 (9—16句) 人生无尽 宇宙永恒

哲理

月下之情 (17—36句) 思妇怀远 游子思归

诗情

1、要描写的是江还是海

在江面上的一轮孤月,面对 江天一色的辽阔之境,产生了江 阔似海的感觉。海在这里是虚指, 增添了全诗恢弘的意境。

春江潮水连海平

海 上 明 月 共 潮 生 。 滟 滟 随 波 千 万 里 , 何处春江无月明

景中之月

2、为什么用“生”不用“升”

“生”具有欣欣向荣的灵性、

活力,明月与潮共生,本身皎洁 ,又兼有大海的磅礴气势,赋予 了明月与潮水以活泼的生命,凸 现了明月随潮涌生的情状,极富 动 感 ,有声(水)有色(月),景象壮 观,幽美邈远。

春江潮水连海平

海上明月共潮生 滟 滟 随 波 千 万 里 , 何处春江无月明

景中之月

“生”后才能有下 一句月光闪耀千万里 远,又有哪一处春江 不在明月的朗照之

中 !呈现了万里阔 大的时空, 同 时 ,眼 界之大,胸襟之大,

有一种俯仰天地的宇

宙 观 。

3、春天的夜晚为什么会出 现“霰”、霜”

春天没有白色的雪和霜,但 是在月光下照耀下的世界,是银 色的,所以作者在这里把月光比 作雪和白霜( 月 色 如 霜 ), 写 出 了月色清凉,月夜朦胧。

“江流... 皆似霰”不直接描写月亮。 而是从嗅觉、视觉来写,置身这个 月夜,有花的芳香,有月色的清凉, 从侧 面(感受)来营造整体的意境。

皎江汀空月江 皎天上里照流

六 六 +

人 小 天 L 大 +

7TT L

景中之月

似

X

-

觉 飞

十 主

4、如何理解此句

月光是看不见摸不着的,把 它比作霜,而且是空中流动的霜, 这样既有动态的美感,又能让人 深入其境,是由虚变实。

而“汀上白沙看不见”,本来 能看得到的白沙却看不到了,因为 它和月光都是白色,就能反衬出月 光那样的皎洁,是由实变虚。

空里流霜不觉飞

汀上白沙看不见

景中之月

流 花岁木车旨红以#

江天 一 色无纤尘

皎皎空中孤月轮

[ 十 1

……4……

/

4、如何理解此句

承上启下,由写景转向思考 人生,总写月光皎洁,天空明净。

月照花林皆似霰

空里流霜不觉飞 汀上白沙看不见

皎 江 皎 天 空 一 中 色 孤 无 月 纤

轮尘

O I

景中之月

充 范 专 尧 寸 间

/.

1

岁

4

7

1、如何理解此句

良辰美景引发对生命与宇宙的思索

当一个人注视太空中的明月,开始去领 略其中的美时,人类就出现了。因为,人类 是会欣赏美的动物。

在人注视着明月的同时,明月不是被动 的处于被欣赏的地位,而是也在深情地注视 着 人 。在这样互相观照之中,孤独得以慰藉, 忧愁得以述说。在这世上匆匆活一期的不同 时空的人们,也通过仰望同一轮明月,在短

暂和变化中感受永恒。

江畔何人初见月

江月何年初照人

月下之思

月上树梢头,人约黄昏后。

春风又绿江南岸,明月何时照我还

明月松间照,清泉石上流。

无言独上西楼,月如钩。寂寞梧桐深院锁清秋。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

但愿人长久,千里共婵娟。

月下之思

月与人可亲不可近,恋人对月海 誓山盟;思妇对月牵挂丈夫;游子对 月思念亲人….孤独者视月为朋友,迷 茫者视月为希望,奋进者视月为信念。 人们根据月亮在不同季节,不同时间 出现的各种变幻,赋予月亮千种情怀, 诗人为何如何钟情于月亮呢 或许,

他们认为,在不同的时期,不同的地 方可以看到同样的月亮,觉得月亮可 以超越时空,所谓“天涯共此时”, 就是这个道理。

苏轼:哀吾生之须臾,羡 长江之无穷。

曹操:对酒当歌,人生几 何 譬如朝露,去日苦多。

江 月 年 年 望 相 似 。

不 知 江 月 待 何 人 , 但 见 长 江 送 流 水 。

子在川上曰:逝者如斯夫, 不舍昼夜。

人 生 代 代 无 穷 已 ,

理中之月

唯

√

2、诗人对宇宙和人生悟出 了怎样的哲理

诗人将明月永照与人生更替对 照着来写,阐明了“宇宙是永恒的, 个人的生命是短暂的,但作为整体 的人类的存在是绵延长久的”这一 哲理,虽有人生短暂的感伤,但并 不颓废和绝望,缘于对人生的热爱。

人 生 代 代 无 穷 已 ,

江 月 年 年 望 相 似 。 不 知 江 月 待 何 人 , 但 见 长 江 送 流 水 。

月下之思

1、如何理解此句

白云:浮云游子意,落日故

人情。 ——李白

青枫浦:河水分叉的地方。

扁舟子:人生在世不称意,

明朝散发弄扁舟。 ——李白

漂泊在外不得志的代名词。

明月楼:明月照高楼,流光 正徘徊。上有愁思妇,悲叹 有余哀。——曹植

白云一片去悠悠

青 枫 浦 上 不 胜 愁

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

情中之月

。

f

1、如何理解此句

“白云”暗喻游子离家远 去而又行踪不定,自然而然地引 出“扁舟子”上的游 子。“青

枫浦”为地名,“枫”“浦” 常用为离别的景物、处所。

“不胜愁”渲染了小船上游子的 愁云惨雾、相思情愁。

“明月楼”以物代人(游子 之妻),以妻子(思 妇)的相思 来反衬游子的倦客愁。

白云一片去悠悠

青 枫 浦 上 不 胜 愁

谁家今夜扁舟子 何处相思明月楼

情中之月

。

f

2、诗中怎样细腻地表现思 · 妇对游子的相思之苦的

(1) 拟人手法,写出月游移不 定 的动 态。

(2)赋予月亮人的灵性,它似 乎也为思妇而伤心、对她怜悯,不 忍 离 去。

(3)月的徘徊其实是人的徘徊。 “卷不去”和“拂还来”明指月光 洒在门帘和捣衣砧上,暗指思妇的 愁思无法排遣。

可 怜 楼 上 月 裴 回 ,

应 照 离 人 妆 镜 台 。 玉 户 帘 中 卷 不 去 ,

捣 衣 砧 上 拂 还 来 。

情中之月

3、如何理解此句

鱼龙、鸿雁本来是月光下的 景物,此处写出了月光的清澈。 但也是用典—— “呼儿烹鲤鱼, 中有尺素书”,鱼龙、鸿雁是古 代用于互传音讯的载体,此处暗 含有鱼雁不能传音讯之意。可见 二人音讯断绝,相思无着落。

此时相望不相闻

愿逐月华流照君 鸿雁长飞光不度

鱼 龙 潜 跃 水 成 文 。

情中之月

春梦、落花、流才、 种伤情意象烘托游子相思之情。

前后意象区别:

春江——流春(春半)

花林——落花

明月——斜月(落月)

既写出了自然界美好春光的流 逝,也是青春、幸福和憧憬的流逝, 表现了游子青春逝去、有家难回的

江 水 流 春 去 欲 尽

江 潭 落 月 复 西 斜 。

情中之月

昨夜闲潭梦落花

可 怜 春 半 不 还 家 。

凄苦和落寞。

“斜月沉沉藏海雾”既写出了夜 色的迷蒙,更写出游子归期难定的 迷茫。 “沉沉”写 出了他不能如愿 归家的沉重心理和孤寂之情。

“无限路”写游子与思妇天各一 方,衬托了他的相思之苦。最后写 游子的离愁伴着月光,洒满江边的 树林。月光洒满江边的树林象征着 无穷无尽的离愁,月色和离愁水乳 交融,一个“满”字写出了愁思的 深 厚 。

落 月 摇 情 满 江 树 。

情中之月

斜月沉沉藏海雾

碣石潇湘无限路 不 知 乘 月 几 人 归 ,

诗 · 全诗起止的外在线索

灵 · 哲理思考的凭借

魂 · 抒写离情别绪的依托

● 景物描写的主体

— 画 意

春江花月图

— 哲理

月下沉思图

— 诗情

思妇怀远图 游子思归图

月下之景

月下之理

月下之情—

月色清凉

月色朦胧

人生无尽 宇宙永恒

思妇怀远 游子思归

春 江 花 月 夜

全诗小结

感情基调 哀而不伤

"这诗是有憧憬和悲伤的,但它是一种少年时代的憧 憬和悲伤,一种‘独上高楼,望断天涯路'的憧憬和悲

伤。所以,尽管悲伤,仍然轻快,虽然叹息,总是轻 盈”,"依然是一语百媚,轻快甜蜜的"。

——李泽厚(《美的历程》)