古诗词诵读《登岳阳楼》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 古诗词诵读《登岳阳楼》课件(共20张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-10 10:04:36 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

一、知人论世(创作背景)

1.时间与地点

创作于唐代宗大历三年(768年),杜甫晚年漂泊至湖南岳阳,

登楼有感而作。 此时安史之乱虽已结束,但唐朝国力衰退,吐蕃 入侵、藩镇割据,社会动荡。

2.杜甫的境遇

诗人年老多病(时年57岁),生活困顿,与亲友失去联系,仅 靠一条小船漂泊为生。

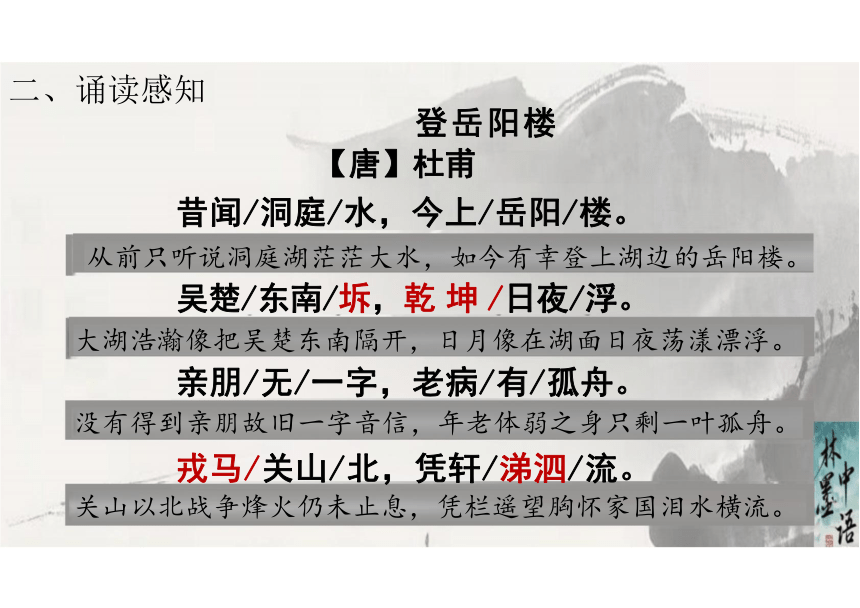

二、诵读感知

登岳阳楼

【唐】杜甫

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

从前只听说洞庭湖茫茫大水,如今有幸登上湖边的岳阳楼。

吴楚/东南/坼,乾 坤 /日夜/浮。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,日月像在湖面日夜荡漾漂浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

没有得到亲朋故旧一字音信,年老体弱之身只剩一叶孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

关山以北战争烽火仍未止息,凭栏遥望胸怀家国泪水横流。

诗歌评价:

陆游称其“绝妙古今”,刘克庄称其“独步千古”,同时 也被后人誉为“盛唐五律第一诗”。

元人范德玑《诗格》:

“作诗有四法:起要平直;承要春容;转要变化;合要渊永。

“起”,即起句,开端,多叙事或写景;

“承”,承接,衔接,多承起句之意并延伸拓展;

“转”,转折,或角度或情感抑或手法等方面的变化; “合”,总结,合题,收束全篇。

三、研读鉴赏 起:交代时间、地点、事件

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。【叙 登 临 事 】

思考:首联运用了什么样的表现手法 表达了诗人 登楼时什么样的思想感情

以“昔闻”与“今上"构成时间跨度,表面是“听闻 → 亲历”的满足,实则暗含人生迟暮的无奈——早年向往的 盛景,至晚年才得以登临,暗示理想与现实的时间错位。

今昔对比,虚实结合。“昔闻”是向往已久,“今 上"是终得登临。

思想情感:

表现手法:

三、研读鉴赏 承:登高所见浩瀚无边的之景

吴楚东 南坼),乾坤日夜浮。【描写洞庭景】

思 考 :颔联中最传神的字是哪两个 请简要分析。

① “坼”是分裂的意思,写出了吴楚大地被洞庭湖分割 成东南两域的壮阔景象。

② “浮”是漂浮的意思,呈现出日月都随着洞庭湖的波 动而漂荡起落的壮阔浩荡之景。

③ “坼”“浮” 二字运用夸张手法,化静为动,凸显 洞庭湖恢弘的气象,彰显了诗人博大的胸襟。

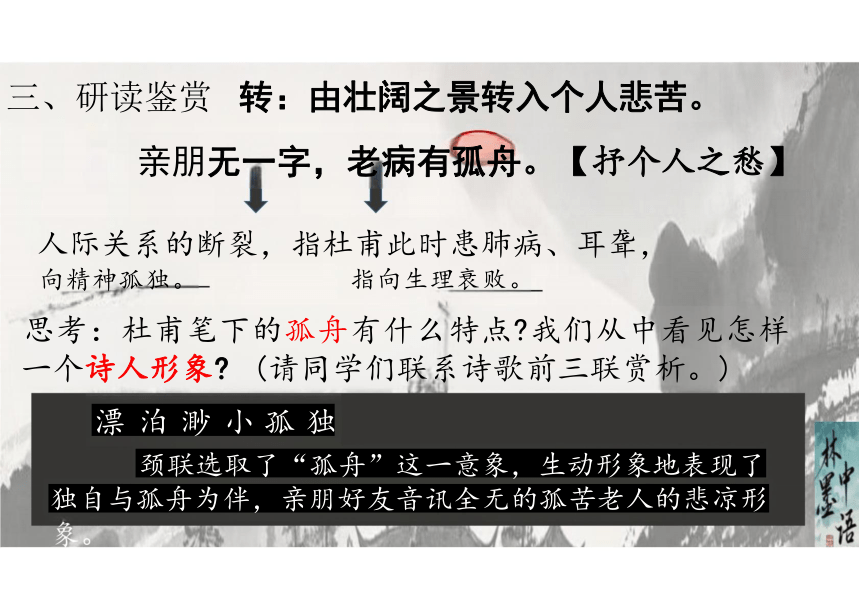

三、研读鉴赏 转:由壮阔之景转入个人悲苦。

亲朋无一字,老病有孤舟。【抒个人之愁】

人际关系的断裂,指杜甫此时患肺病、耳聋, 向精神孤独。 指向生理衰败。

思考:杜甫笔下的孤舟有什么特点 我们从中看见怎样 一个诗人形象 (请同学们联系诗歌前三联赏析。)

漂 泊 渺 小 孤 独

颈联选取了“孤舟”这一意象,生动形象地表现了 独自与孤舟为伴,亲朋好友音讯全无的孤苦老人的悲凉形

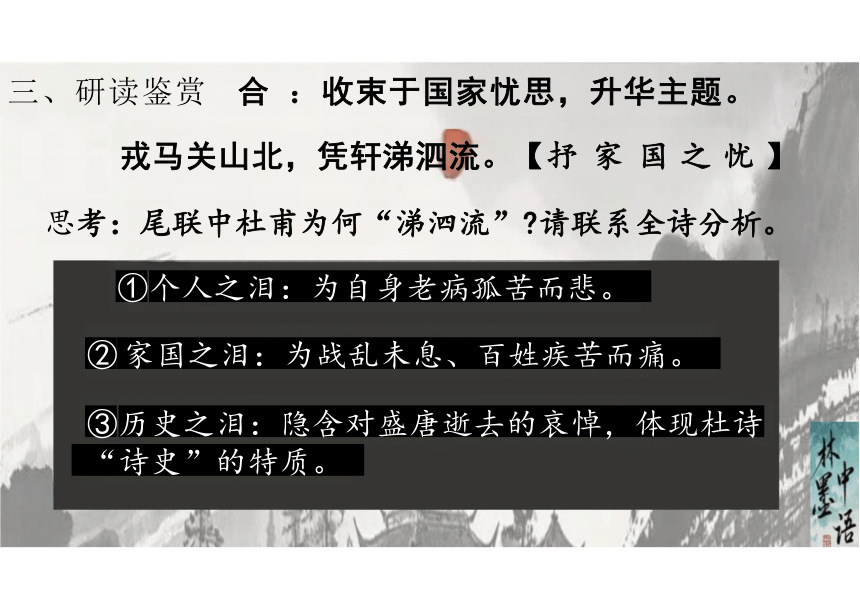

三、研读鉴赏 合 :收束于国家忧思,升华主题。

戎马关山北,凭轩涕泗流。【抒 家 国 之 忧 】

思考:尾联中杜甫为何“涕泗流” 请联系全诗分析。

①个人之泪:为自身老病孤苦而悲。

② 家国之泪:为战乱未息、百姓疾苦而痛。

③历史之泪:隐含对盛唐逝去的哀悼,体现杜诗 “诗史”的特质。

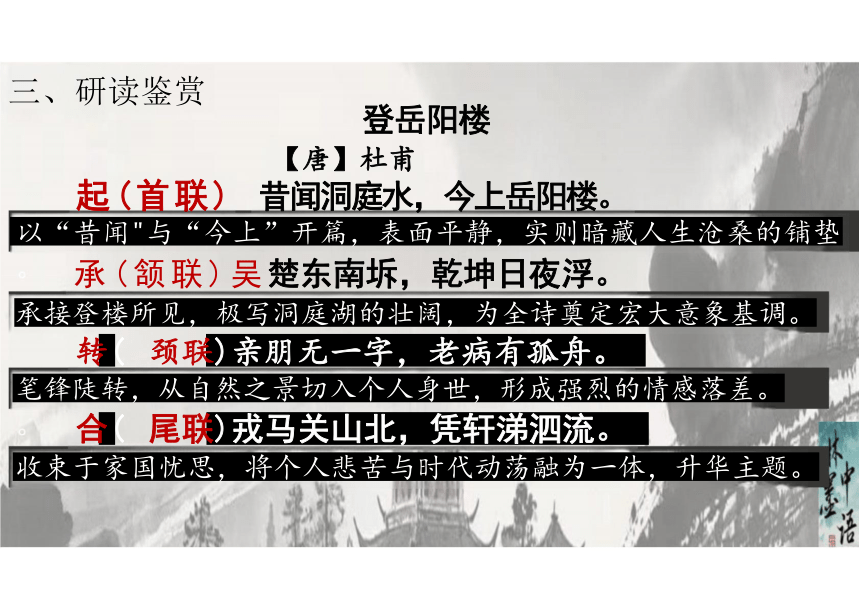

【唐】杜甫

起(首联) 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

以“昔闻"与“今上”开篇,表面平静,实则暗藏人生沧桑的铺垫

承(颔联)吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

承接登楼所见,极写洞庭湖的壮阔,为全诗奠定宏大意象基调。

转( 颈联)亲朋无一字,老病有孤舟。

笔锋陡转,从自然之景切入个人身世,形成强烈的情感落差。

合( 尾联)戎马关山北,凭轩涕泗流。

收束于家国忧思,将个人悲苦与时代动荡融为一体,升华主题。

三、研读鉴赏

登岳阳楼

四、艺术特色

1.意境宏大与个人渺小的对比

颔联的“乾坤日夜浮”与颈联的“孤舟”形成强烈反差,凸 显诗人身世之悲与胸怀之广。

2 . 沉郁顿挫的语言风格

情感深沉,节奏跌宕,如由壮景突转哀情,再升华至家国之痛。

3.律诗典范

对仗工整(如“吴楚”对“乾坤”,“无一字”对“有孤 舟"),虚实结合,情景交融。

五 、主题思想

1. 个人漂泊的悲苦

通过“老病”“孤舟”等意象,展现晚年孤寂无依的生活状 态。

2.忧国忧民的情怀

结尾以“戎马关山北”将个人命运与国家命运紧密结合,体现 儒家士大夫的责任感。

3.宇宙永恒与人生短暂的哲思

洞庭湖的亘古壮阔反衬诗人生命的渺小与短暂。

士人精神的终极书写

1.孤独的三重维度

地理孤独:漂泊西南,与故乡隔绝。

人际孤独:“亲朋无一字”,精神无所依归。

时代孤独:众人醉于乱世苟安,唯杜甫独醒而忧国。

士人精神的终极书写

2.忧患的两种指向

向内:对自身老病穷途的悲叹(“老病有孤舟”)。 向外:对战乱未息、民不聊生的痛心(“戎马关山

北 ” ) 。

士人精神的终极书写

3.杜甫的“圣人”人格

即便身处绝境,仍以“凭轩涕泗流”的姿态,将

小我之苦融入大我之悲,践行儒家“仁者爱人”的理 想,达到“诗圣”的精神高度。

五、小结

《登岳阳楼》是杜甫晚年的灵魂自白,

通过洞庭湖的壮阔反衬生命的渺小,以“孤舟” 承载士人的精神坚守,用“涕泗”浇灌忧国忧

民的情怀。这首诗不仅是唐代律诗的巅峰之作, 更是中国文人“以天下为己任”的精神丰碑。

宽阔突然转入狭窄,对比鲜明,于诗境极闷极狭的突变与对照

中寓无限情意。

2.“ 昔闻洞庭水

扩大了时空领域。

老病有孤舟两句自叙如此落寞,诗的意境由

《登岳阳楼》理解性默写

句虚实交错,今昔对照,从而

亲朋无一字

今上岳阳楼

1.“

《登岳阳楼》理解性默写

3.采用借代手法,诗人把个人命运和国家前途联系在一起,抒

写了诗人的家国之痛,意境深远,余韵无穷,体现了诗人一贯

的忧国忧民的大襟怀的句子“戎马关山北

4.描写洞庭湖水势浩瀚,无边无际,承载万物的句子是

吴楚东南坼

乾坤日夜浮

5.杜甫《登岳阳楼》颔联“ 吴楚东南坼 乾坤日夜浮 了洞庭湖浩瀚壮阔的景色,千古传诵。(2016山东卷)

描写

教考衔接

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( B)

A. 诗人途经岳阳而暂泊,听到岳阳城里的钟声,诗人闲卧舟中

,心中不由生发思绪。

B. “空江”,写出了洞庭湖口冷寂的景象,也暗示了诗人从遐

想中回过神来的茫然。 “冷寂”错误,应该是“空旷开阔”

C. 诗人的视线由明月转向江面,江面云水茫茫,烟霭沉沉,诗

人探寻那归去的水路。

D. 当诗人的注意力重返现实时,夜已深,诗人眼前呈现一

片“江月弄清辉”的美景。

教考衔接

2.这首诗的后四句与杜甫《登岳阳楼》的后四句“亲朋无一字,老病 有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流”表达的情感和情感抒发的方式均有 不同之处,请简要分析。(6分)

(1)情感:

①欧阳诗的后四句含蓄地表达了诗人旅中思归的情感;

②杜诗的后四句表达了诗人对自身老病漂泊、孤舟为伴的悲伤,也抒

发了诗人对国家安危、时局动荡的忧思。

(2)抒情方式:

①欧阳诗的后四句借景抒情,月洒清辉,轻舟晚归,歌声传来, 轻舟短楫,疾去如飞,诗人久久凝视,思归之情寄寓其中;

②杜诗的后四句直抒胸臆,写自己羁旅漂泊,年老多病,孤舟为 伴,亲朋故旧杳无音讯;而诗人还关注着关山以北的战争烽火,忧思 国家安危。

一、知人论世(创作背景)

1.时间与地点

创作于唐代宗大历三年(768年),杜甫晚年漂泊至湖南岳阳,

登楼有感而作。 此时安史之乱虽已结束,但唐朝国力衰退,吐蕃 入侵、藩镇割据,社会动荡。

2.杜甫的境遇

诗人年老多病(时年57岁),生活困顿,与亲友失去联系,仅 靠一条小船漂泊为生。

二、诵读感知

登岳阳楼

【唐】杜甫

昔闻/洞庭/水,今上/岳阳/楼。

从前只听说洞庭湖茫茫大水,如今有幸登上湖边的岳阳楼。

吴楚/东南/坼,乾 坤 /日夜/浮。

大湖浩瀚像把吴楚东南隔开,日月像在湖面日夜荡漾漂浮。

亲朋/无/一字,老病/有/孤舟。

没有得到亲朋故旧一字音信,年老体弱之身只剩一叶孤舟。

戎马/关山/北,凭轩/涕泗/流。

关山以北战争烽火仍未止息,凭栏遥望胸怀家国泪水横流。

诗歌评价:

陆游称其“绝妙古今”,刘克庄称其“独步千古”,同时 也被后人誉为“盛唐五律第一诗”。

元人范德玑《诗格》:

“作诗有四法:起要平直;承要春容;转要变化;合要渊永。

“起”,即起句,开端,多叙事或写景;

“承”,承接,衔接,多承起句之意并延伸拓展;

“转”,转折,或角度或情感抑或手法等方面的变化; “合”,总结,合题,收束全篇。

三、研读鉴赏 起:交代时间、地点、事件

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。【叙 登 临 事 】

思考:首联运用了什么样的表现手法 表达了诗人 登楼时什么样的思想感情

以“昔闻”与“今上"构成时间跨度,表面是“听闻 → 亲历”的满足,实则暗含人生迟暮的无奈——早年向往的 盛景,至晚年才得以登临,暗示理想与现实的时间错位。

今昔对比,虚实结合。“昔闻”是向往已久,“今 上"是终得登临。

思想情感:

表现手法:

三、研读鉴赏 承:登高所见浩瀚无边的之景

吴楚东 南坼),乾坤日夜浮。【描写洞庭景】

思 考 :颔联中最传神的字是哪两个 请简要分析。

① “坼”是分裂的意思,写出了吴楚大地被洞庭湖分割 成东南两域的壮阔景象。

② “浮”是漂浮的意思,呈现出日月都随着洞庭湖的波 动而漂荡起落的壮阔浩荡之景。

③ “坼”“浮” 二字运用夸张手法,化静为动,凸显 洞庭湖恢弘的气象,彰显了诗人博大的胸襟。

三、研读鉴赏 转:由壮阔之景转入个人悲苦。

亲朋无一字,老病有孤舟。【抒个人之愁】

人际关系的断裂,指杜甫此时患肺病、耳聋, 向精神孤独。 指向生理衰败。

思考:杜甫笔下的孤舟有什么特点 我们从中看见怎样 一个诗人形象 (请同学们联系诗歌前三联赏析。)

漂 泊 渺 小 孤 独

颈联选取了“孤舟”这一意象,生动形象地表现了 独自与孤舟为伴,亲朋好友音讯全无的孤苦老人的悲凉形

三、研读鉴赏 合 :收束于国家忧思,升华主题。

戎马关山北,凭轩涕泗流。【抒 家 国 之 忧 】

思考:尾联中杜甫为何“涕泗流” 请联系全诗分析。

①个人之泪:为自身老病孤苦而悲。

② 家国之泪:为战乱未息、百姓疾苦而痛。

③历史之泪:隐含对盛唐逝去的哀悼,体现杜诗 “诗史”的特质。

【唐】杜甫

起(首联) 昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

以“昔闻"与“今上”开篇,表面平静,实则暗藏人生沧桑的铺垫

承(颔联)吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

承接登楼所见,极写洞庭湖的壮阔,为全诗奠定宏大意象基调。

转( 颈联)亲朋无一字,老病有孤舟。

笔锋陡转,从自然之景切入个人身世,形成强烈的情感落差。

合( 尾联)戎马关山北,凭轩涕泗流。

收束于家国忧思,将个人悲苦与时代动荡融为一体,升华主题。

三、研读鉴赏

登岳阳楼

四、艺术特色

1.意境宏大与个人渺小的对比

颔联的“乾坤日夜浮”与颈联的“孤舟”形成强烈反差,凸 显诗人身世之悲与胸怀之广。

2 . 沉郁顿挫的语言风格

情感深沉,节奏跌宕,如由壮景突转哀情,再升华至家国之痛。

3.律诗典范

对仗工整(如“吴楚”对“乾坤”,“无一字”对“有孤 舟"),虚实结合,情景交融。

五 、主题思想

1. 个人漂泊的悲苦

通过“老病”“孤舟”等意象,展现晚年孤寂无依的生活状 态。

2.忧国忧民的情怀

结尾以“戎马关山北”将个人命运与国家命运紧密结合,体现 儒家士大夫的责任感。

3.宇宙永恒与人生短暂的哲思

洞庭湖的亘古壮阔反衬诗人生命的渺小与短暂。

士人精神的终极书写

1.孤独的三重维度

地理孤独:漂泊西南,与故乡隔绝。

人际孤独:“亲朋无一字”,精神无所依归。

时代孤独:众人醉于乱世苟安,唯杜甫独醒而忧国。

士人精神的终极书写

2.忧患的两种指向

向内:对自身老病穷途的悲叹(“老病有孤舟”)。 向外:对战乱未息、民不聊生的痛心(“戎马关山

北 ” ) 。

士人精神的终极书写

3.杜甫的“圣人”人格

即便身处绝境,仍以“凭轩涕泗流”的姿态,将

小我之苦融入大我之悲,践行儒家“仁者爱人”的理 想,达到“诗圣”的精神高度。

五、小结

《登岳阳楼》是杜甫晚年的灵魂自白,

通过洞庭湖的壮阔反衬生命的渺小,以“孤舟” 承载士人的精神坚守,用“涕泗”浇灌忧国忧

民的情怀。这首诗不仅是唐代律诗的巅峰之作, 更是中国文人“以天下为己任”的精神丰碑。

宽阔突然转入狭窄,对比鲜明,于诗境极闷极狭的突变与对照

中寓无限情意。

2.“ 昔闻洞庭水

扩大了时空领域。

老病有孤舟两句自叙如此落寞,诗的意境由

《登岳阳楼》理解性默写

句虚实交错,今昔对照,从而

亲朋无一字

今上岳阳楼

1.“

《登岳阳楼》理解性默写

3.采用借代手法,诗人把个人命运和国家前途联系在一起,抒

写了诗人的家国之痛,意境深远,余韵无穷,体现了诗人一贯

的忧国忧民的大襟怀的句子“戎马关山北

4.描写洞庭湖水势浩瀚,无边无际,承载万物的句子是

吴楚东南坼

乾坤日夜浮

5.杜甫《登岳阳楼》颔联“ 吴楚东南坼 乾坤日夜浮 了洞庭湖浩瀚壮阔的景色,千古传诵。(2016山东卷)

描写

教考衔接

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( B)

A. 诗人途经岳阳而暂泊,听到岳阳城里的钟声,诗人闲卧舟中

,心中不由生发思绪。

B. “空江”,写出了洞庭湖口冷寂的景象,也暗示了诗人从遐

想中回过神来的茫然。 “冷寂”错误,应该是“空旷开阔”

C. 诗人的视线由明月转向江面,江面云水茫茫,烟霭沉沉,诗

人探寻那归去的水路。

D. 当诗人的注意力重返现实时,夜已深,诗人眼前呈现一

片“江月弄清辉”的美景。

教考衔接

2.这首诗的后四句与杜甫《登岳阳楼》的后四句“亲朋无一字,老病 有孤舟。戎马关山北,凭轩涕泗流”表达的情感和情感抒发的方式均有 不同之处,请简要分析。(6分)

(1)情感:

①欧阳诗的后四句含蓄地表达了诗人旅中思归的情感;

②杜诗的后四句表达了诗人对自身老病漂泊、孤舟为伴的悲伤,也抒

发了诗人对国家安危、时局动荡的忧思。

(2)抒情方式:

①欧阳诗的后四句借景抒情,月洒清辉,轻舟晚归,歌声传来, 轻舟短楫,疾去如飞,诗人久久凝视,思归之情寄寓其中;

②杜诗的后四句直抒胸臆,写自己羁旅漂泊,年老多病,孤舟为 伴,亲朋故旧杳无音讯;而诗人还关注着关山以北的战争烽火,忧思 国家安危。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])