1.北京的春节(课件)

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

2

0

2

4

人教部编版语文六年级下册

北京的春节

作者介绍

作者介绍:

老舍(1899~1966) 中国作家。原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。1950年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。著述丰富,善于刻画市民阶层的生活和心理,同时也努力表现时代前进的步伐;文笔生动、幽默,富有浓郁的地方色彩。主要作品有《离婚》《四世同堂》《骆驼祥子》等。有《老舍全集》行世。

蒜瓣 米醋 饺子 摆摊儿

杂拌儿 眨眼间 元宵 燃放 摊贩 彼此 贺年 轿车 骆驼 恰好

请你读一读

轻声:饺子 榛子 栗子 风筝

规矩 掺和 红火

儿化:杂拌儿 零七八碎儿 玩意儿

请你读一读

快速阅读课文,想一想:课文讲了一件什么事?

本文按照时间顺序,列举了一系列老北京过春节的习俗:先介绍北京的春节从腊月初旬就开始了,人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年、贴春联、大扫除,为春节做好各种准备;然后写过年时热闹的场景,重点写了除夕的热闹场景,正月初一人们的活动,正月十五元宵节观花灯、放鞭炮、吃元宵的欢乐情景;最后写北京的春节在正月十九结束了。表现了春节的隆重与热闹,展示了中国节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

1.作者是按照什么顺序写的,写了哪些民俗活动?

2.结合具体语段,分清“哪几天写得详细,哪几天写

得简略”,揣摩作者详写了哪些部分,重点突出了

哪些民俗活动的特点。

3.体会作者“京味儿”语言的特点。

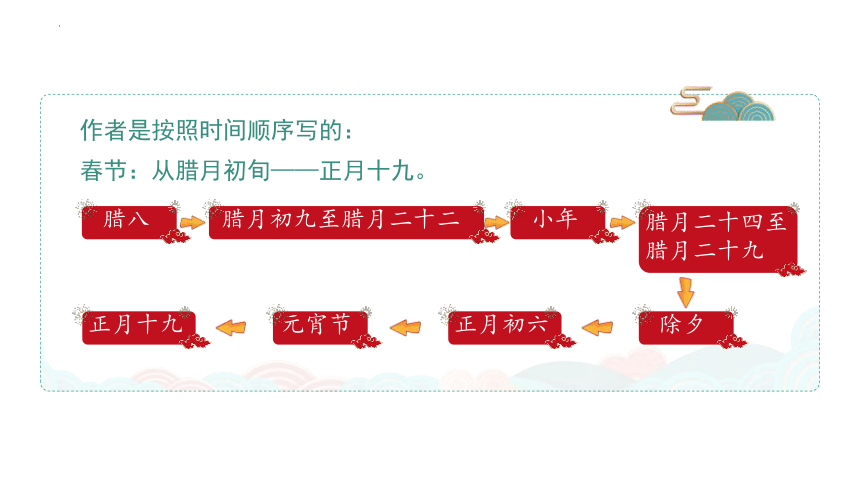

作者是按照时间顺序写的:

春节:从腊月初旬——正月十九。

腊八

腊月初九至腊月二十二

小年

腊月二十四至

腊月二十九

除夕

元宵节

正月十九

正月初六

问题归纳:

1、 作者是从哪些方面来描写除夕的热闹的

2、找出课文中描写孩子们过春节的部分读一读,再说说你是怎样过春节的。

答:作者从人们活动的角度:做年菜、穿新衣、贴对联、吃团圆饭、放鞭炮、守岁,来写新年的热闹。从“味、色、声”的角度进行了全方位描写,充分表现了除夕的热闹。透过“万不得已” “ 必定”等词语,可以体会到人们多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这里饱含浓浓亲情,浸润着传统美德。

答:课文第3自然段写了小孩过春节要做的基建大事,过年是孩子们最盼望的日子,因为在这段日子里,孩子们可以尽情地吃,尽情地玩儿,作者把这些事情说成是“大事”,写出了孩子们内心的欢喜和对春节的期盼。

人们在这些日子里都干什么?

哪些是详写,哪些是略写?这样写有什么好处?

时间 印象 风俗习惯 详或略

北京的春节——独特的传统习俗与文化

腊八

忙碌

熬腊八粥、

泡腊八蒜

详写

略写

略写

过小年、放鞭炮、吃糖

忙碌

热闹

腊月二十三

腊月初九到二十三

买杂拌儿、爆竹、玩意、预备年货

时间 印象 风俗习惯 详或略

略写

大扫除、准备充足食物

热闹

过了二十三

详写

做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、守岁

忙碌

除夕

详写

男人拜年、女人待客、逛庙会

悠闲、

快乐

正月初一

时间 印象 风俗习惯 详或略

略写

铺户开门

悠闲

初六

详写

看花灯、吃元宵

热闹

元宵

略写

结束

不舍

正月十九

在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。

麦芽糖

江米糖

除夕

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

中心句,统领全段。

热

闹

在外边做事的人, 万不得已, 赶回家来,吃团圆饭,祭祖。

除非

必定

“除非……必定……”的句式,说明人们对除夕夜“吃团圆饭”非常重视,饱含着浓浓的亲情。

总结上文,揭示这几段文字的中心意思,流露出对新社会元宵节的喜爱之情。

思考:“这的确是美好快乐的日子”一句在这里的作用是什么?

一眨眼,到了残灯末庙,学生该去上学,大人又去照常做事,春节在正月十九结束了。

残灯

末庙

春节结束了

花灯逐渐少了、熄灭了

庙会的最后一天

这句在文中起承上启下作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月初五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄灭了,庙会也到了最后一天,隆重热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟然“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。

残灯末庙,春节在正月十九结束了

春节差不多在腊月的初旬就开始了

首尾呼应浑然一体

北京的春节

2

0

2

4

人教部编版语文六年级下册

北京的春节

作者介绍

作者介绍:

老舍(1899~1966) 中国作家。原名舒庆春,字舍予,北京人,满族。1950年创作话剧《龙须沟》,获北京市人民政府授予的“人民艺术家”称号。著述丰富,善于刻画市民阶层的生活和心理,同时也努力表现时代前进的步伐;文笔生动、幽默,富有浓郁的地方色彩。主要作品有《离婚》《四世同堂》《骆驼祥子》等。有《老舍全集》行世。

蒜瓣 米醋 饺子 摆摊儿

杂拌儿 眨眼间 元宵 燃放 摊贩 彼此 贺年 轿车 骆驼 恰好

请你读一读

轻声:饺子 榛子 栗子 风筝

规矩 掺和 红火

儿化:杂拌儿 零七八碎儿 玩意儿

请你读一读

快速阅读课文,想一想:课文讲了一件什么事?

本文按照时间顺序,列举了一系列老北京过春节的习俗:先介绍北京的春节从腊月初旬就开始了,人们熬腊八粥、泡腊八蒜、购买年货、过小年、贴春联、大扫除,为春节做好各种准备;然后写过年时热闹的场景,重点写了除夕的热闹场景,正月初一人们的活动,正月十五元宵节观花灯、放鞭炮、吃元宵的欢乐情景;最后写北京的春节在正月十九结束了。表现了春节的隆重与热闹,展示了中国节日习俗的温馨和美好,表达了作者对传统文化的喜爱之情。

1.作者是按照什么顺序写的,写了哪些民俗活动?

2.结合具体语段,分清“哪几天写得详细,哪几天写

得简略”,揣摩作者详写了哪些部分,重点突出了

哪些民俗活动的特点。

3.体会作者“京味儿”语言的特点。

作者是按照时间顺序写的:

春节:从腊月初旬——正月十九。

腊八

腊月初九至腊月二十二

小年

腊月二十四至

腊月二十九

除夕

元宵节

正月十九

正月初六

问题归纳:

1、 作者是从哪些方面来描写除夕的热闹的

2、找出课文中描写孩子们过春节的部分读一读,再说说你是怎样过春节的。

答:作者从人们活动的角度:做年菜、穿新衣、贴对联、吃团圆饭、放鞭炮、守岁,来写新年的热闹。从“味、色、声”的角度进行了全方位描写,充分表现了除夕的热闹。透过“万不得已” “ 必定”等词语,可以体会到人们多么重视除夕夜“吃团圆饭”,这里饱含浓浓亲情,浸润着传统美德。

答:课文第3自然段写了小孩过春节要做的基建大事,过年是孩子们最盼望的日子,因为在这段日子里,孩子们可以尽情地吃,尽情地玩儿,作者把这些事情说成是“大事”,写出了孩子们内心的欢喜和对春节的期盼。

人们在这些日子里都干什么?

哪些是详写,哪些是略写?这样写有什么好处?

时间 印象 风俗习惯 详或略

北京的春节——独特的传统习俗与文化

腊八

忙碌

熬腊八粥、

泡腊八蒜

详写

略写

略写

过小年、放鞭炮、吃糖

忙碌

热闹

腊月二十三

腊月初九到二十三

买杂拌儿、爆竹、玩意、预备年货

时间 印象 风俗习惯 详或略

略写

大扫除、准备充足食物

热闹

过了二十三

详写

做年菜、穿新衣、贴对联、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭、守岁

忙碌

除夕

详写

男人拜年、女人待客、逛庙会

悠闲、

快乐

正月初一

时间 印象 风俗习惯 详或略

略写

铺户开门

悠闲

初六

详写

看花灯、吃元宵

热闹

元宵

略写

结束

不舍

正月十九

在前几天,街上就有好多卖麦芽糖与江米糖的,糖形或为长方块或为大小瓜形。按旧日的说法,用糖粘住灶王的嘴,他到了天上就不会向玉帝报告家中的坏事了。

麦芽糖

江米糖

除夕

除夕真热闹。家家赶做年菜,到处是酒肉的香味。老少男女都穿起新衣,门外贴好红红的对联,屋里贴好各色的年画,哪一家都灯火通宵,不许间断,鞭炮声日夜不绝。在外边做事的人,除非万不得已,必定赶回家来,吃团圆饭,祭祖。这一夜,除了很小的孩子,没有什么人睡觉,都要守岁。

中心句,统领全段。

热

闹

在外边做事的人, 万不得已, 赶回家来,吃团圆饭,祭祖。

除非

必定

“除非……必定……”的句式,说明人们对除夕夜“吃团圆饭”非常重视,饱含着浓浓的亲情。

总结上文,揭示这几段文字的中心意思,流露出对新社会元宵节的喜爱之情。

思考:“这的确是美好快乐的日子”一句在这里的作用是什么?

一眨眼,到了残灯末庙,学生该去上学,大人又去照常做事,春节在正月十九结束了。

残灯

末庙

春节结束了

花灯逐渐少了、熄灭了

庙会的最后一天

这句在文中起承上启下作用。从正月初一人们就开始逛庙会,正月初五又到处张灯结彩闹花灯,到了正月十九,花灯逐渐少了、熄灭了,庙会也到了最后一天,隆重热闹的春节结束了。十九天“美好快乐的日子”竟然“一眨眼”就过去了,作者恋恋不舍的心绪跃然句中。

残灯末庙,春节在正月十九结束了

春节差不多在腊月的初旬就开始了

首尾呼应浑然一体

北京的春节

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐