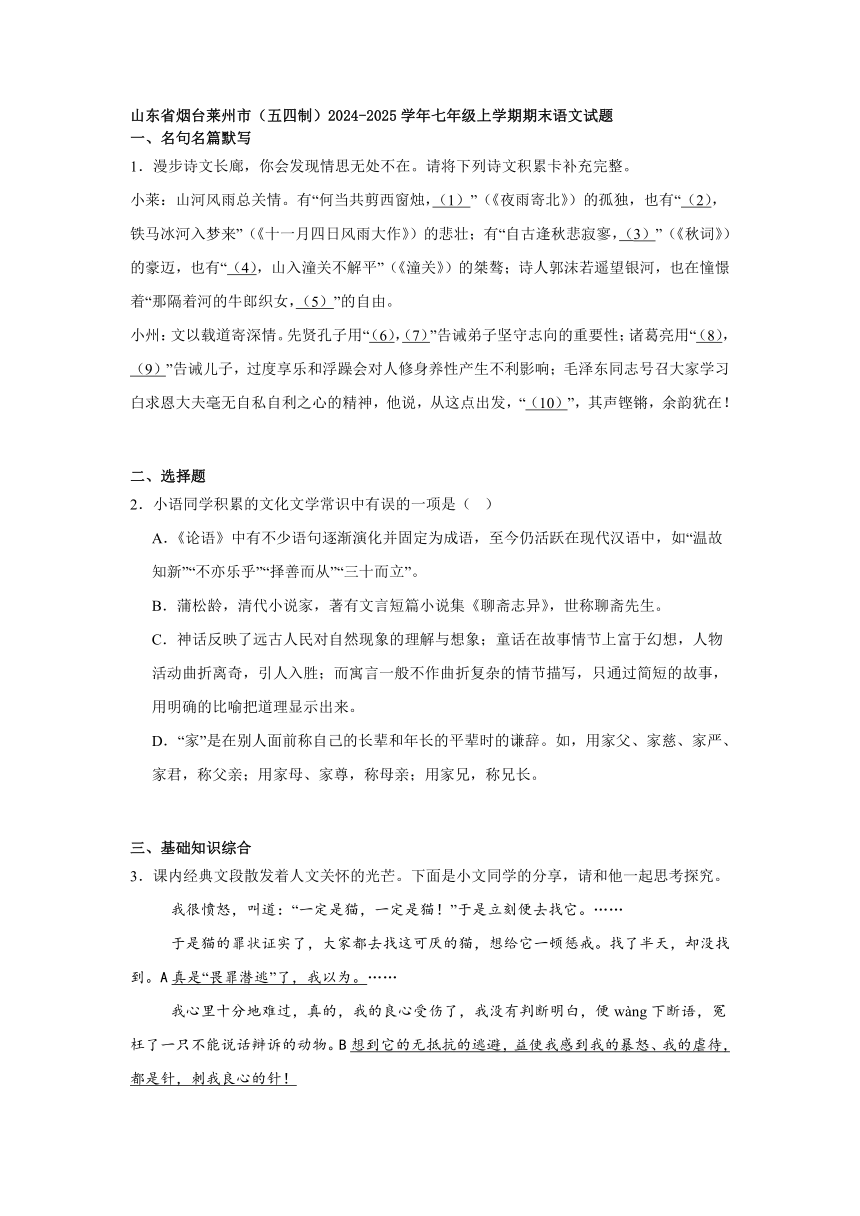

山东省烟台莱州市(五四制)2024-2025学年七年级上学期期末语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省烟台莱州市(五四制)2024-2025学年七年级上学期期末语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 32.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 22:50:48 | ||

图片预览

文档简介

山东省烟台莱州市(五四制)2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

一、名句名篇默写

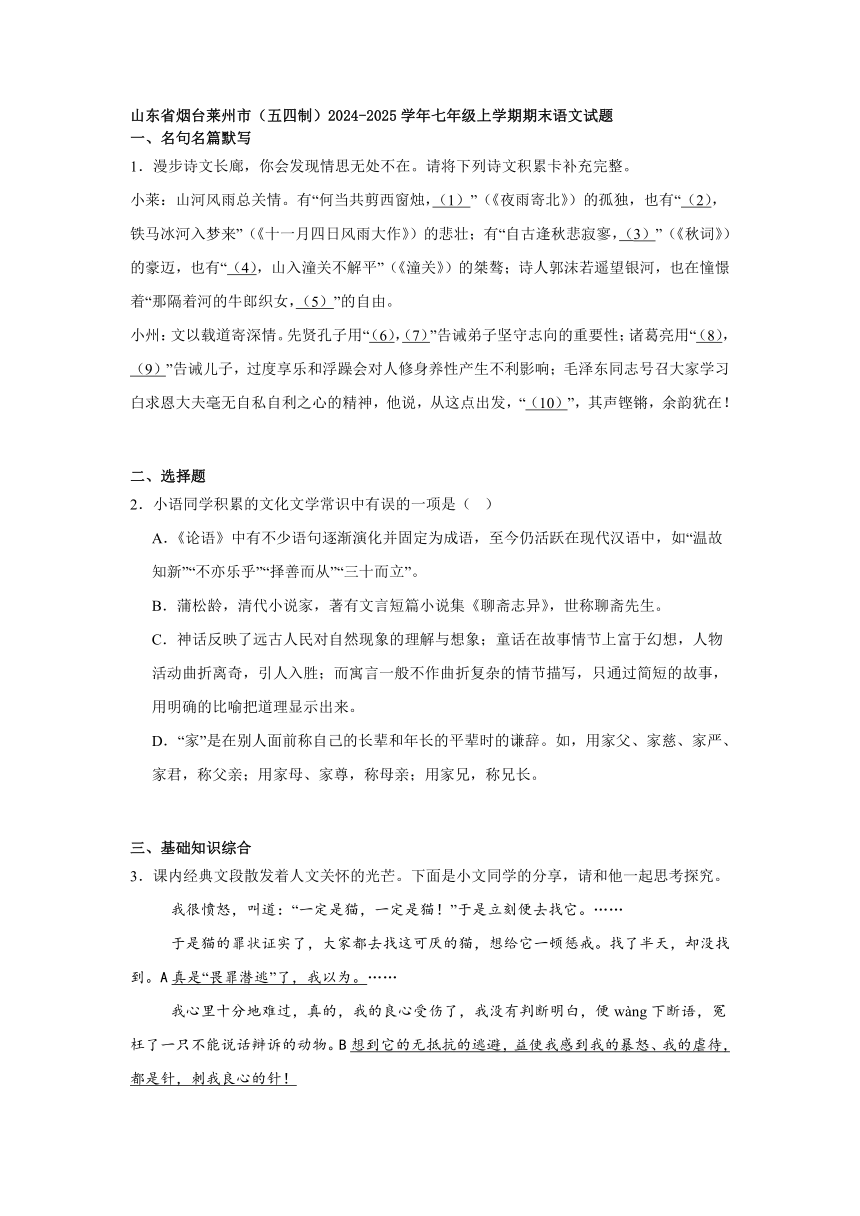

1.漫步诗文长廊,你会发现情思无处不在。请将下列诗文积累卡补充完整。

小莱:山河风雨总关情。有“何当共剪西窗烛,(1)”(《夜雨寄北》)的孤独,也有“(2),铁马冰河入梦来”(《十一月四日风雨大作》)的悲壮;有“自古逢秋悲寂寥,(3)”(《秋词》)的豪迈,也有“(4),山入潼关不解平”(《潼关》)的桀骜;诗人郭沫若遥望银河,也在憧憬着“那隔着河的牛郎织女,(5)”的自由。

小州:文以载道寄深情。先贤孔子用“(6),(7)”告诫弟子坚守志向的重要性;诸葛亮用“(8),(9)”告诫儿子,过度享乐和浮躁会对人修身养性产生不利影响;毛泽东同志号召大家学习白求恩大夫毫无自私自利之心的精神,他说,从这点出发,“(10)”,其声铿锵,余韵犹在!

二、选择题

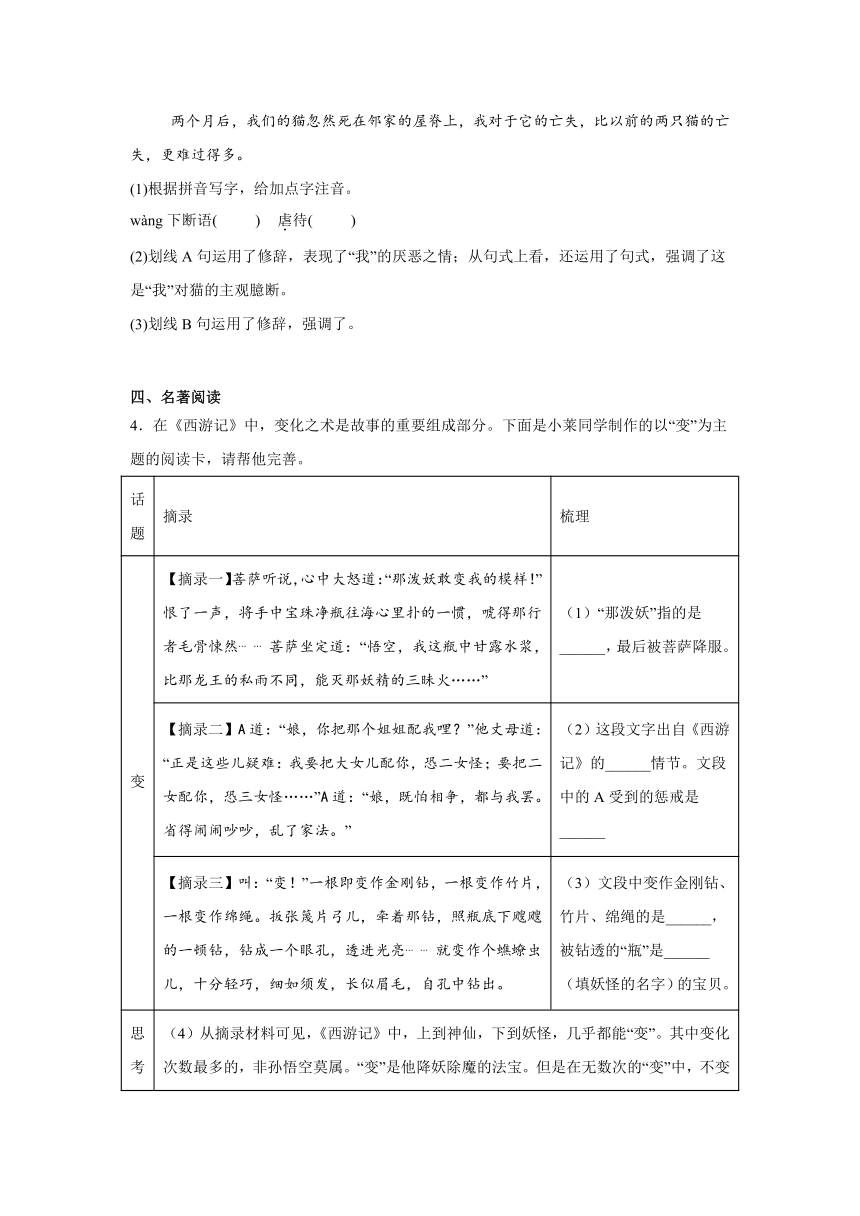

2.小语同学积累的文化文学常识中有误的一项是( )

A.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,至今仍活跃在现代汉语中,如“温故知新”“不亦乐乎”“择善而从”“三十而立”。

B.蒲松龄,清代小说家,著有文言短篇小说集《聊斋志异》,世称聊斋先生。

C.神话反映了远古人民对自然现象的理解与想象;童话在故事情节上富于幻想,人物活动曲折离奇,引人入胜;而寓言一般不作曲折复杂的情节描写,只通过简短的故事,用明确的比喻把道理显示出来。

D.“家”是在别人面前称自己的长辈和年长的平辈时的谦辞。如,用家父、家慈、家严、家君,称父亲;用家母、家尊,称母亲;用家兄,称兄长。

三、基础知识综合

3.课内经典文段散发着人文关怀的光芒。下面是小文同学的分享,请和他一起思考探究。

我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。……

于是猫的罪状证实了,大家都去找这可厌的猫,想给它一顿惩戒。找了半天,却没找到。A真是“畏罪潜逃”了,我以为。……

我心里十分地难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便wàng下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。B想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上,我对于它的亡失,比以前的两只猫的亡失,更难过得多。

(1)根据拼音写字,给加点字注音。

wàng下断语( ) 虐待( )

(2)划线A句运用了修辞,表现了“我”的厌恶之情;从句式上看,还运用了句式,强调了这是“我”对猫的主观臆断。

(3)划线B句运用了修辞,强调了。

四、名著阅读

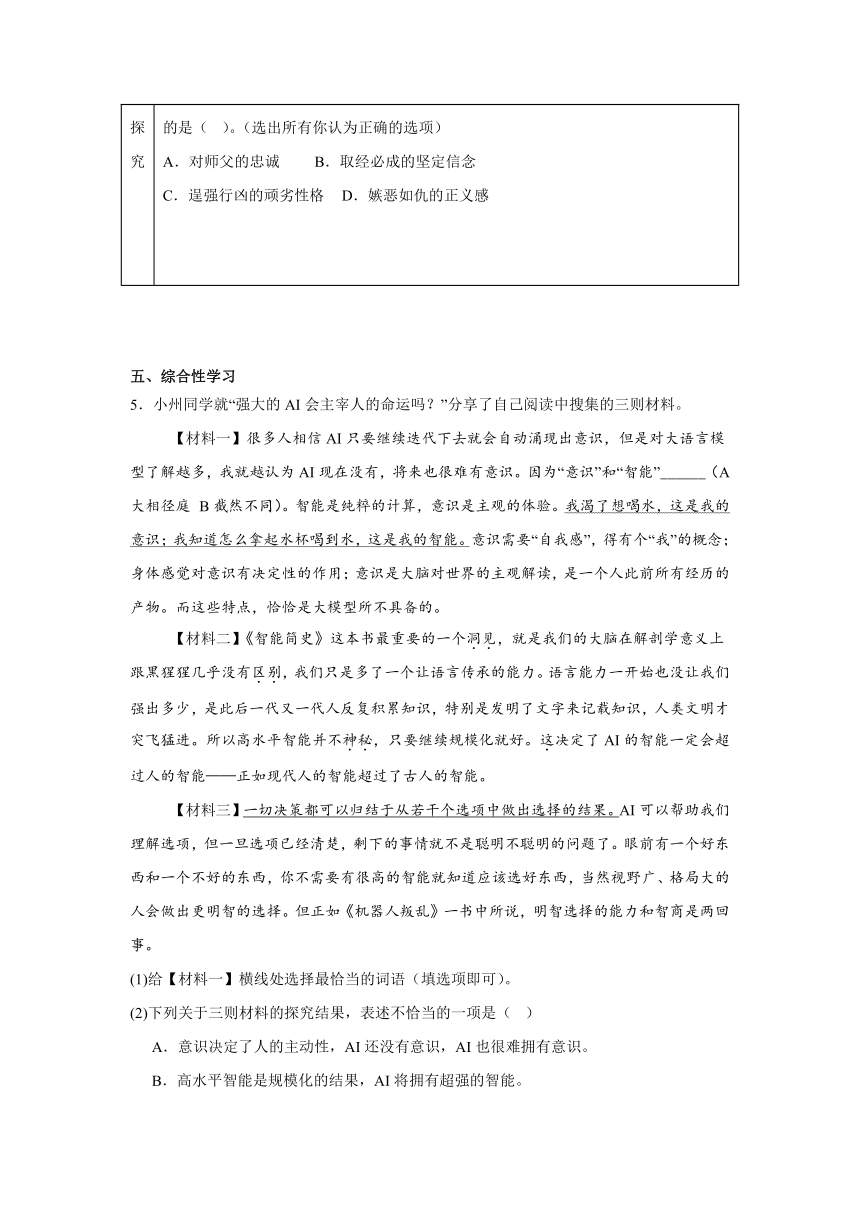

4.在《西游记》中,变化之术是故事的重要组成部分。下面是小莱同学制作的以“变”为主题的阅读卡,请帮他完善。

话题 摘录 梳理

变 【摘录一】菩萨听说,心中大怒道:“那泼妖敢变我的模样!”恨了一声,将手中宝珠净瓶往海心里扑的一惯,唬得那行者毛骨悚然 菩萨坐定道:“悟空,我这瓶中甘露水浆,比那龙王的私雨不同,能灭那妖精的三昧火……” (1)“那泼妖”指的是______,最后被菩萨降服。

【摘录二】A道:“娘,你把那个姐姐配我哩?”他丈母道:“正是这些儿疑难:我要把大女儿配你,恐二女怪;要把二女配你,恐三女怪……”A道:“娘,既怕相争,都与我罢。省得闹闹吵吵,乱了家法。” (2)这段文字出自《西游记》的______情节。文段中的A受到的惩戒是______

【摘录三】叫:“变!”一根即变作金刚钻,一根变作竹片,一根变作绵绳。扳张篾片弓儿,牵着那钻,照瓶底下飕飕的一顿钻,钻成一个眼孔,透进光亮 就变作个蟭蟟虫儿,十分轻巧,细如须发,长似眉毛,自孔中钻出。 (3)文段中变作金刚钻、竹片、绵绳的是______,被钻透的“瓶”是______(填妖怪的名字)的宝贝。

思考探究 (4)从摘录材料可见,《西游记》中,上到神仙,下到妖怪,几乎都能“变”。其中变化次数最多的,非孙悟空莫属。“变”是他降妖除魔的法宝。但是在无数次的“变”中,不变的是( )。(选出所有你认为正确的选项) A.对师父的忠诚 B.取经必成的坚定信念 C.逞强行凶的顽劣性格 D.嫉恶如仇的正义感

五、综合性学习

5.小州同学就“强大的AI会主宰人的命运吗?”分享了自己阅读中搜集的三则材料。

【材料一】很多人相信AI只要继续迭代下去就会自动涌现出意识,但是对大语言模型了解越多,我就越认为AI现在没有,将来也很难有意识。因为“意识”和“智能”______(A大相径庭 B截然不同)。智能是纯粹的计算,意识是主观的体验。我渴了想喝水,这是我的意识;我知道怎么拿起水杯喝到水,这是我的智能。意识需要“自我感”,得有个“我”的概念;身体感觉对意识有决定性的作用;意识是大脑对世界的主观解读,是一个人此前所有经历的产物。而这些特点,恰恰是大模型所不具备的。

【材料二】《智能简史》这本书最重要的一个洞见,就是我们的大脑在解剖学意义上跟黑猩猩几乎没有区别,我们只是多了一个让语言传承的能力。语言能力一开始也没让我们强出多少,是此后一代又一代人反复积累知识,特别是发明了文字来记载知识,人类文明才突飞猛进。所以高水平智能并不神秘,只要继续规模化就好。这决定了AI的智能一定会超过人的智能——正如现代人的智能超过了古人的智能。

【材料三】一切决策都可以归结于从若干个选项中做出选择的结果。AI可以帮助我们理解选项,但一旦选项已经清楚,剩下的事情就不是聪明不聪明的问题了。眼前有一个好东西和一个不好的东西,你不需要有很高的智能就知道应该选好东西,当然视野广、格局大的人会做出更明智的选择。但正如《机器人叛乱》一书中所说,明智选择的能力和智商是两回事。

(1)给【材料一】横线处选择最恰当的词语(填选项即可)。

(2)下列关于三则材料的探究结果,表述不恰当的一项是( )

A.意识决定了人的主动性,AI还没有意识,AI也很难拥有意识。

B.高水平智能是规模化的结果,AI将拥有超强的智能。

C.选择、决策能力和高水平智能没关系。

D.综合三则材料不难得出结论:随着科技不断发展,AI将形成主动性,逐渐主宰人类的命运。

(3)下列说法不正确的一项是( )

A.【材料一】中“意识”和“智能”是一组反义词。

B.【材料二】中加点词语“洞见”“区别”“神秘”“这”的词性分别是名词、名词、形容词、代词。

C.【材料三】划线句子有语病,应改为“一切决策都可以归结于从若干个选项中做出选择。”

D.【材料一】中,划波浪线的句子标点符号使用正确。

六、诗歌鉴赏

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系①离情。

黄莺久住浑②相识,欲别频啼四五声。

【注】①系:牵系,牵连。②浑:几乎,完全。

6.下列对这首诗的理解和赏析不恰当的一项是( )

A.诗人搬家时,正值春日,微风轻拂,湖上亭呈现出一派宜人的景色。

B.诗中触动作者情思的景物有春风、柳条、藤蔓、黄莺。

C.“啼”字是指黄莺的啼叫,这频繁的啼叫声,难免让诗人更添烦躁之情。

D.诗人视花鸟为挚友,达到了物我交融的地步,故而忧乐与共,灵犀相通。

7.诗中的“系”用得准确传神,请结合诗句简要分析。

七、文言文阅读

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】汤敦甫,协揆①之封翁②,虽隐于商贾而轻财好义有古侠士风。偶自都门③归,止于荏平④之逆旅⑤。闻邻房有少妇泣声,询之寓主。则有老翁携少女入都,至逆旅而病。病久丧其资斧⑥,将卖女以行。女不忍离其父,故哭。翁恻然悯之,命寓主唤之来。翁因解囊予以百金。老者惊喜过望,亟呼其女来,曰:“蒙汤恩人予我多金,汝从之去”。女趋入叩拜,视之则二八佳丽也。翁正色曰:“吾此举特⑦不忍汝父女分离,岂欲汝女耶?汝携女至都,当为择佳偶,勿再卖也!”父女皆⑧叩谢感泣。

【注】①协揆:清代对协办大学士的称呼。②封翁:封建时代因子孙显贵而受封典的人。③都门:借指京都。④荏平:地名。⑤逆旅:旅店。⑥资斧:盘缠。⑦特:仅,只。⑧皆:通“偕”,一同。

8.解释下列加点词的意思。

(1)闻之于宋君( ) (2)国人道之( )

(3)翁恻然悯之( ) (4)蒙汤恩人予我多金( )

9.文中画线句的停顿划分正确的一项是( )

A.虽隐于商贾/而轻财好义/有古侠士风

B.虽隐于商贾而/轻财好义/有古侠士风

C.虽隐于商/贾而轻财/好义有古侠士风

D.虽/隐于商贾而轻财/好义有古侠士风

10.下列句子中加点词意义和用法相同的一项是( )

A.家无井而出溉汲 至逆旅而病

B.宋君令人问之于丁氏 止于荏平之逆旅

C.及其家穿井 病久丧其资斧

D.有闻而传之者 汝从之去

11.翻译句子。

吾此举特不忍汝父女分离,岂欲汝女耶?

12.用原文词语来评价一下汤封翁。

八、现代文阅读

车窗外

周国平

①小时候喜欢乘车,尤其是火车,占据一个靠窗的位置,趴在窗户旁看窗外的风景。这爱好至今未变。

②列车飞驰,窗外无物长驻,风景永远新鲜。其实,窗外掠过什么风景,这并不重要。我喜欢的是那种流动的感觉。

③景物是流动的,思绪也是流动的,两者融为一片,仿佛置身于流畅的梦境。

④当我望着窗外掠过的景物出神时,我的心灵的窗户也洞开了。许多似乎早已遗忘的往事,得而复失的感受,无暇顾及的思想,这时都不召自来,如同窗外的景物一样在心灵的窗户前掠过。于是我发现,平时我忙于种种所谓必要的工作,使我的心灵的窗户有太多的时间是关闭着的,我的心灵世界还有太多的风景未被鉴赏。而此刻,这些平时遭到忽略的心灵景观在打开了的窗户前源源不断地闪现了。

⑤所以,我从来不觉得长途旅行无聊,或者毋宁说,我有点喜欢这一种无聊。在长途车上,我不感到必须有一个伴与我闲聊,或者必须有一种娱乐让我消遣。我甚至舍不得把时间花在读一本好书上,因为书什么时候都能读,白日梦却不是想做就能做的。

⑥就因为贪图车窗前的这一份享受,凡出门旅行,我宁愿坐火车,不愿坐飞机。飞机太快地把我送到了目的地,使我来不及寂寞,因而来不及触发那种出神遐想的心境,我会因此感到像是未曾旅行一样。

⑦航行江海,我也宁愿搭乘普通轮船,久久站在甲板上,看波涛万古流涌,而不喜欢坐封闭型豪华快艇。有一回,从上海到南通,我不幸误乘这种快艇,当别人心满意足地靠在舒适的软椅上看彩色录像时,我痛苦地盯着舱壁上那一个个窄小的密封窗口,真觉得自己仿佛遭到了囚禁。

⑧我明白,这些仅是我的个人癖性,或许还是过了时的癖性。现代人出门旅行讲究效率和舒适,最好能快速到把旅程时间缩减为零,舒适到如同住在自己家里。

⑨令我不解的是,既然如此,又何必出门旅行呢?如果把人生譬作长途旅行,那么,现代人搭乘的这趟列车就好像是由工作车厢和娱乐车厢组成的,而他们的惯常生活方式就是在工作车厢里拼命工作和挣钱,然后又在娱乐车厢里拼命享受和把钱花掉,如此交替往复,再没有工夫和心思去看一眼车窗外的风景了。

⑩光阴蹉跎,世界喧嚣,我自己要警惕,在人生旅途上保持一份童趣和闲心是不容易的。

如果哪一天我只是埋头于尘市中的在种种事务,不再有兴致趴在车窗旁看沿途的风光,倾听内心的音乐,那时候我就真正老了俗了,那样便是辜负了人生这一趟美好的旅行。

13.抓住关键语句,概括中心思想:文章通过写自己乘车时喜欢静静欣赏车窗外的风景这一“至今未变”的“爱好”,启发人们。

14.第⑤段加点词语“白日梦”在文中有何内涵?

15.赏析第⑦段划线句子的表达效果。

16.下列理解和分析不正确的一项是( )

A.作者喜欢在乘车时看窗外的风景,只是因为飞驰的风景永远新鲜,永远流动的,作者对此情有独钟。

B.作者并没有把个人的生活体验强加给别人,他把自己在旅途中选择慢节奏的交通方式,喜欢在车窗前观赏风景,喜欢在寂寞中遐想归结为个人癖好,并不否定别人的选择。

C.文章第①段点明自己的喜好,设置悬念,引人思考为何作者喜欢乘车时临窗观景。同时,在结构上呼应标题。

D.作者用敏锐的洞察力思考生活琐事,语言简单、朴素、哲理性强。读来不禁令人反思,我们是否在忙碌中失去了对生活的感悟?

迎着风,一顶草帽

李丹崖

①一顶金黄的草帽,是爸爸刚从集市上买来的,还带着干燥的草香。

②小时候的我,总喜欢在夏天枕着父亲的草帽酣眠,尤其是在夜晚露天的打麦场上,我们一家人吃过了饭,聚集到这里,一边看守麦子,一边聊天。望着满天眨眼的星光,一盏茶功夫,我就进入了梦乡。一觉醒来,天光大亮,口水溢湿了爸爸的草帽,抖一抖,像荷叶上的水珠。

③白天的草帽多半属于父亲,父亲要么用它来遮挡毒辣的阳光,要么用它来遮挡被风吹散的麦糠。所以,在我的印象里,父亲的草帽里总有淡淡的麦香,那是收获的气息。

④一场活忙下来,那草帽,就属于我了。我把它连同叔叔那一顶扣在一起,“砰——哐哐,砰——哐哐……”两顶草帽,像乐器中的铙儿一样碰在一起,草帽相撞哪里会有声音?那声音,是农场上闲下来的父亲的杰作。父亲,成了我童年记忆里最优秀的配乐大师!

⑤“砰——哐哐”,爸爸黝黑的脸膛上盛放着璀璨的笑容,那笑起来的皱纹,分明就是夏天成熟的麦浪,一波又一波,伴随着两顶碰在一起的草帽,爸爸的脸上浪花浮动。在我童年的印象里,清楚地记得,父亲帮我“配乐”时手舞足蹈的样子,那舞蹈,像极了蒙古的摔跤。也只有爸爸才会把舞蹈跳得那样夸张,仿佛爸爸一跳起这种舞蹈,就从来没有疲惫过,直到我拿草帽的手酸了,他才停下来擦汗。

⑥记得有一两次,我也抢过毛巾给爸爸擦过汗。当时的爸爸突然变得好安静,高兴地让我擦。不知为什么,每次还都闭上眼睛,可能是也想起了他的童年吧,要不然,为什么每当爸爸睁开眼睛,总会眼眶湿润呢?

⑦爸爸的草帽,不止能在夏天发挥作用。春天时,爸爸先用两片细长的竹篾撑在帽肚里,然后,随便在帽檐上系上一根长长的布条,再绑上一条长线,一顶草帽做成的风筝就这样飞上天了!那时候,我总会说,爸爸真是个发明家!现在依稀记得,那系在帽檐上的布条总是红色的。像一面细长的旗帜在空中飘扬,又多像一只金黄色的鸟,摆动着火红的尾在天空翱翔。春天的旷野里,我和父亲奔跑着,翻越一个又一个田垄,直到村口的妈妈唤起我的名字,那是要吃饭了。

⑧光阴荏苒,记不得这样的场景过了多少个年头。现在,我定居城市,父母依然留在乡下。前几天,母亲从乡下打来电话说:“你们要一个孩子吧,你爸爸整天念叨着重操旧业呢!”我的眼泪簌簌地流下来,我明白“重操旧业”的意思。

⑨脑海里重现多年前的场景:一样热闹的打麦场,一样的旷野,一顶草帽,迎着风!

17.文章回忆了儿时“我”与父亲之间的哪些往事?请简要概括。

(1);

(2)“我”抢过毛巾给父亲擦汗,父亲变得安静,眼眶湿润;

(3)。

18.从描写的角度分析第⑦段画横线句对塑造人物形象及表达情感的作用。

19.结合文章内容,分析题目“迎着风,一顶草帽”的妙处。

20.下列理解和分析不正确的一项是( )

A.第⑦段划波浪线的句子运用了比喻的修辞手法,形象地写出了父亲的草帽带给“我”的快乐时光,和难以磨灭的印象,是父亲的陪伴,使“我”快乐成长。

B.草帽相撞的“声音”是父亲用自己的声音给儿子配的“音”,只要儿子高兴,父亲愿意放下身份配乐舞蹈,这是父亲疼爱儿子的表现。

C.文章第⑧段“重操旧业”的意思是再给儿子的草帽配音,再给儿子放飞草帽风筝,写出了父亲对儿子的思念和父亲老年的孤单。

D.文章写了一位父亲在贫困的年代,用自己唯一的身外之物,极力给孩子一个快乐的童年的故事。

九、作文

21.莫顿·亨特在父亲的鼓励下,战胜恐惧,直面困境,赢得了战胜困难的信心;屠户放弃幻想,迎战恶狼,赢得生的希望;牧羊人以超越常人的毅力默默植树,迎风沙,战荒原,赢得一片绿洲……“迎”是面对,“赢”是生活的褒奖;“赢”只是一段路,“迎”才是目的地。

请以“迎与赢”为题,结合你的生活经历,写一篇记叙文。

要求和提示:(1)将题目抄写在答题卡作文纸的第一行;(2)写出真情实感;(3)不少于600字;(4)不要套作,不得抄袭;(5)文中不得出现真实的人名、校名;(6)字迹端正,卷面整洁。

山东省烟台莱州市(五四制)2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

答案及简析

1.答案:

(1)却话巴山夜雨时

(2)夜阑卧听风吹雨

(3)我言秋日胜春朝

(4)河流大野犹嫌束

(5)定能够骑着牛儿来往

(6)三军可夺帅也

(7)匹夫不可夺志也

(8)淫慢则不能励精

(9)险躁则不能治性

(10)就可以变为大有利于人民的人

简析:本题考查名句默写,需准确记忆并书写,注意“阑”“嫌”“淫慢”“励精”“险躁”等字词的写法。

2.答案:D

简析:“家严”“家父”“家君”“家尊”用来称父亲,“家慈”“家母”用来称母亲,D选项表述错误。A、B、C选项关于文化文学常识的表述均正确。

3.

(1)答案:妄;nüè

简析:“妄下断语”意为胡乱、随意地作出判断,“妄”易错写;“虐待”的“虐”读音为“nüè”。

(2)答案:拟人;倒装

简析:“畏罪潜逃”本是形容人的行为,此处用于猫,运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出“我”对猫的厌恶;正常语序应是“我以为真是‘畏罪潜逃’了”,原句将“我以为”后置,运用了倒装句式,强调了“我”对猫“畏罪潜逃”的主观臆断。

(3)答案:比喻、反复;我的悔恨和遗憾的程度之深

简析:把“我的暴怒、我的虐待”比作“针”,且“针”重复出现,运用了比喻和反复的修辞手法,强调“我”冤枉猫后内心的羞愧、悔恨和深深的谴责,突出“我”的悔恨和遗憾程度之深。

4.

(1)答案:红孩儿

简析:从“那泼妖敢变我的模样”和“能灭那妖精的三昧火”可知,“那泼妖”会变观音模样且会三昧火,符合红孩儿的特点。

(2)答案:四圣试禅心;被吊了一夜

简析:根据文段中关于招婿的情节可知,这出自“四圣试禅心”;在这个情节中,猪八戒因贪恋女色,被菩萨们设计用珍珠篏汗衫捆住,吊在树上一夜。

(3)答案:(菩萨给的)三根救命毫毛;云程万里鹏(金翅大鹏雕)

简析:孙悟空在阴阳二气瓶中,用观音菩萨给的三根救命毫毛变作金刚钻、竹片、绵绳钻透瓶子,阴阳二气瓶是金翅大鹏雕的宝贝。

(4)答案:ABD

简析:孙悟空在取经途中,始终忠诚于师父唐僧,历经磨难也从未放弃取经的信念,面对邪恶势力时嫉恶如仇。他在取经过程中逐渐成长,不再是当初逞强行凶的顽劣形象,所以不变的是A、B、D选项。

5.

(1)答案:B

简析:“大相径庭”侧重于差别大,“截然不同”侧重于毫无共同之处。文中强调“意识”和“智能”本质不同,“截然不同”更合适。

(2)答案:D

简析:三则材料中均未提及AI将形成主动性并主宰人类命运,A、B、C选项可从材料中得出。

(3)答案:A

简析:“意识”和“智能”并非意义相反或相对的词,不是反义词;B、C、D选项关于词性、语病、标点的说法均正确。

6.答案:C

简析:诗中黄莺的啼叫是为了表达对诗人离去的不舍,并非让诗人烦躁,C选项理解错误。A、B、D选项对诗歌的理解和赏析正确。

7.答案:“系”有牵连的意思,运用了拟人的修辞手法,柳条、藤蔓修长柔软的枝条随风摇荡,似是要牵住“我”,不忍“我”离去,实则表达了诗人对湖上亭一草一木的依恋难舍之情。

简析:“系”赋予柳条、藤蔓人的情感和动作,将它们当作有情感的对象,借景抒情,生动形象地体现出诗人对湖上亭的留恋。

8.答案:

(1)听到,这里是“使听到”的意思

(2)讲述

(3)同情

(4)给

简析:结合语境,“闻之于宋君”中“闻”是使动用法;“国人道之”中“道”是“讲述”;“翁恻然悯之”中“悯”是“同情”;“蒙汤恩人予我多金”中“予”是“给”。

9.答案:A

简析:“虽隐于商贾”表达汤敦甫的身份背景,“而轻财好义”转折说明他的品德,“有古侠士风”进一步总结,A选项断句符合句子意思和语法结构。

10.答案:A

简析:A选项中两个“而”均表示顺承关系;B选项“于”分别是“向”和“在”的意思;C选项“其”分别指代丁氏和老翁;D选项“之”分别指代“丁氏穿井得一人”这件事和汤敦甫。

11.答案:我这样做只是不忍心你们父女骨肉离散,难道想要你的女儿吗?

简析:翻译时注意“特”(仅,只)、“岂”(难道)等关键词的准确翻译,以及反问语气的体现。

12.答案:轻财好义

简析:汤敦甫解囊拿出百金帮助老翁,且不图回报,还关心老翁女儿的未来,体现出他不看重钱财、喜好仗义行事的品质。

13.答案:在人生旅途上保持一份童趣和闲心

简析:文章先写自己乘车看窗外风景的爱好,再由旅途联想到人生,最后在第⑩段点明要在人生旅途上保持一份童趣和闲心,这是文章的中心思想。

14.答案:“白日梦”是指作者在长途旅行中,随着窗外掠过的景物,在自己的心灵窗户里不召自来的“许多似乎早已遗忘的往事,得而复失的感受,无暇顾及的思想……”“白日梦”是对这些平时遭到我们忽略的心灵景观的“特殊称谓”,表明了作者对于乘火车临窗看风景的喜爱。

简析:结合第④段和第⑤段内容,“白日梦”是作者在乘车看窗外风景时,脑海中涌现的各种思绪,体现了这种看风景方式对作者的重要意义以及作者的喜爱之情。

15.答案:运用对比手法,写我乘坐封闭型豪华快艇的痛苦体验。别人心满意足看录像与“我”仿佛遭到了囚禁的情形形成了鲜明的对比,为下文引发议论、反思做了铺垫。

简析:将别人在快艇上的享受与“我”的痛苦对比,突出“我”对慢节奏旅行方式的喜爱,也为后文作者对现代旅行方式的反思做铺垫。

16.答案:A

简析:作者喜欢看窗外风景,不仅因为风景流动新鲜,还因为能让思绪流动,让平时被忽略的心灵景观闪现,A选项说法片面。

17.答案:

(1)“我”把两顶草帽碰在一起,父亲手舞足蹈地帮“我”配乐

(2)父亲把草帽做成风筝,和“我”一起放风筝

简析:根据文章第④-⑤段和第⑦段内容概括,注意语言简洁,涵盖主要情节。

18.答案:动作描写,运用“撑”“系”“绑”三个动词,准确地写出了父亲把一顶草帽做成风筝的过程,表现儿时“我”眼中的父亲是一个心灵手巧的人,表达“我”的敬佩之情。

简析:“撑”“系”“绑”是动作描写,通过这些动词展现父亲制作风筝的熟练,从而体现父亲的心灵手巧和“我”对父亲的敬佩。

19.答案:①“草帽”是文章的线索;②回忆了儿时父亲陪伴“我”成长的往事,暗示了父亲对“我”的爱及父子之间挚爱亲情的主题;③充满画面感和动感,新颖别致,吸引读者的阅读兴趣。

简析:从结构上看,“草帽”贯穿全文;从内容上,围绕草帽展开的往事体现父子情;从表达效果上,题目富有画面感,能吸引读者。

20.答案:D

简析:文章未体现“贫困的年代”和“唯一的身外之物”,主要是展现父子间的亲情,D选项理解错误。

21.答案示例:(略)

简析:“迎与赢”是关系型命题作文,写记叙文要围绕一次具体经历,如参加比赛、克服困难等,详细描述“迎”的过程,即面对困难时的努力和坚持,以及最终“赢”的结果或收获,结尾点明“迎”与“赢”的感悟。

一、名句名篇默写

1.漫步诗文长廊,你会发现情思无处不在。请将下列诗文积累卡补充完整。

小莱:山河风雨总关情。有“何当共剪西窗烛,(1)”(《夜雨寄北》)的孤独,也有“(2),铁马冰河入梦来”(《十一月四日风雨大作》)的悲壮;有“自古逢秋悲寂寥,(3)”(《秋词》)的豪迈,也有“(4),山入潼关不解平”(《潼关》)的桀骜;诗人郭沫若遥望银河,也在憧憬着“那隔着河的牛郎织女,(5)”的自由。

小州:文以载道寄深情。先贤孔子用“(6),(7)”告诫弟子坚守志向的重要性;诸葛亮用“(8),(9)”告诫儿子,过度享乐和浮躁会对人修身养性产生不利影响;毛泽东同志号召大家学习白求恩大夫毫无自私自利之心的精神,他说,从这点出发,“(10)”,其声铿锵,余韵犹在!

二、选择题

2.小语同学积累的文化文学常识中有误的一项是( )

A.《论语》中有不少语句逐渐演化并固定为成语,至今仍活跃在现代汉语中,如“温故知新”“不亦乐乎”“择善而从”“三十而立”。

B.蒲松龄,清代小说家,著有文言短篇小说集《聊斋志异》,世称聊斋先生。

C.神话反映了远古人民对自然现象的理解与想象;童话在故事情节上富于幻想,人物活动曲折离奇,引人入胜;而寓言一般不作曲折复杂的情节描写,只通过简短的故事,用明确的比喻把道理显示出来。

D.“家”是在别人面前称自己的长辈和年长的平辈时的谦辞。如,用家父、家慈、家严、家君,称父亲;用家母、家尊,称母亲;用家兄,称兄长。

三、基础知识综合

3.课内经典文段散发着人文关怀的光芒。下面是小文同学的分享,请和他一起思考探究。

我很愤怒,叫道:“一定是猫,一定是猫!”于是立刻便去找它。……

于是猫的罪状证实了,大家都去找这可厌的猫,想给它一顿惩戒。找了半天,却没找到。A真是“畏罪潜逃”了,我以为。……

我心里十分地难过,真的,我的良心受伤了,我没有判断明白,便wàng下断语,冤枉了一只不能说话辩诉的动物。B想到它的无抵抗的逃避,益使我感到我的暴怒、我的虐待,都是针,刺我良心的针!

两个月后,我们的猫忽然死在邻家的屋脊上,我对于它的亡失,比以前的两只猫的亡失,更难过得多。

(1)根据拼音写字,给加点字注音。

wàng下断语( ) 虐待( )

(2)划线A句运用了修辞,表现了“我”的厌恶之情;从句式上看,还运用了句式,强调了这是“我”对猫的主观臆断。

(3)划线B句运用了修辞,强调了。

四、名著阅读

4.在《西游记》中,变化之术是故事的重要组成部分。下面是小莱同学制作的以“变”为主题的阅读卡,请帮他完善。

话题 摘录 梳理

变 【摘录一】菩萨听说,心中大怒道:“那泼妖敢变我的模样!”恨了一声,将手中宝珠净瓶往海心里扑的一惯,唬得那行者毛骨悚然 菩萨坐定道:“悟空,我这瓶中甘露水浆,比那龙王的私雨不同,能灭那妖精的三昧火……” (1)“那泼妖”指的是______,最后被菩萨降服。

【摘录二】A道:“娘,你把那个姐姐配我哩?”他丈母道:“正是这些儿疑难:我要把大女儿配你,恐二女怪;要把二女配你,恐三女怪……”A道:“娘,既怕相争,都与我罢。省得闹闹吵吵,乱了家法。” (2)这段文字出自《西游记》的______情节。文段中的A受到的惩戒是______

【摘录三】叫:“变!”一根即变作金刚钻,一根变作竹片,一根变作绵绳。扳张篾片弓儿,牵着那钻,照瓶底下飕飕的一顿钻,钻成一个眼孔,透进光亮 就变作个蟭蟟虫儿,十分轻巧,细如须发,长似眉毛,自孔中钻出。 (3)文段中变作金刚钻、竹片、绵绳的是______,被钻透的“瓶”是______(填妖怪的名字)的宝贝。

思考探究 (4)从摘录材料可见,《西游记》中,上到神仙,下到妖怪,几乎都能“变”。其中变化次数最多的,非孙悟空莫属。“变”是他降妖除魔的法宝。但是在无数次的“变”中,不变的是( )。(选出所有你认为正确的选项) A.对师父的忠诚 B.取经必成的坚定信念 C.逞强行凶的顽劣性格 D.嫉恶如仇的正义感

五、综合性学习

5.小州同学就“强大的AI会主宰人的命运吗?”分享了自己阅读中搜集的三则材料。

【材料一】很多人相信AI只要继续迭代下去就会自动涌现出意识,但是对大语言模型了解越多,我就越认为AI现在没有,将来也很难有意识。因为“意识”和“智能”______(A大相径庭 B截然不同)。智能是纯粹的计算,意识是主观的体验。我渴了想喝水,这是我的意识;我知道怎么拿起水杯喝到水,这是我的智能。意识需要“自我感”,得有个“我”的概念;身体感觉对意识有决定性的作用;意识是大脑对世界的主观解读,是一个人此前所有经历的产物。而这些特点,恰恰是大模型所不具备的。

【材料二】《智能简史》这本书最重要的一个洞见,就是我们的大脑在解剖学意义上跟黑猩猩几乎没有区别,我们只是多了一个让语言传承的能力。语言能力一开始也没让我们强出多少,是此后一代又一代人反复积累知识,特别是发明了文字来记载知识,人类文明才突飞猛进。所以高水平智能并不神秘,只要继续规模化就好。这决定了AI的智能一定会超过人的智能——正如现代人的智能超过了古人的智能。

【材料三】一切决策都可以归结于从若干个选项中做出选择的结果。AI可以帮助我们理解选项,但一旦选项已经清楚,剩下的事情就不是聪明不聪明的问题了。眼前有一个好东西和一个不好的东西,你不需要有很高的智能就知道应该选好东西,当然视野广、格局大的人会做出更明智的选择。但正如《机器人叛乱》一书中所说,明智选择的能力和智商是两回事。

(1)给【材料一】横线处选择最恰当的词语(填选项即可)。

(2)下列关于三则材料的探究结果,表述不恰当的一项是( )

A.意识决定了人的主动性,AI还没有意识,AI也很难拥有意识。

B.高水平智能是规模化的结果,AI将拥有超强的智能。

C.选择、决策能力和高水平智能没关系。

D.综合三则材料不难得出结论:随着科技不断发展,AI将形成主动性,逐渐主宰人类的命运。

(3)下列说法不正确的一项是( )

A.【材料一】中“意识”和“智能”是一组反义词。

B.【材料二】中加点词语“洞见”“区别”“神秘”“这”的词性分别是名词、名词、形容词、代词。

C.【材料三】划线句子有语病,应改为“一切决策都可以归结于从若干个选项中做出选择。”

D.【材料一】中,划波浪线的句子标点符号使用正确。

六、诗歌鉴赏

移家别湖上亭

[唐]戎昱

好是春风湖上亭,柳条藤蔓系①离情。

黄莺久住浑②相识,欲别频啼四五声。

【注】①系:牵系,牵连。②浑:几乎,完全。

6.下列对这首诗的理解和赏析不恰当的一项是( )

A.诗人搬家时,正值春日,微风轻拂,湖上亭呈现出一派宜人的景色。

B.诗中触动作者情思的景物有春风、柳条、藤蔓、黄莺。

C.“啼”字是指黄莺的啼叫,这频繁的啼叫声,难免让诗人更添烦躁之情。

D.诗人视花鸟为挚友,达到了物我交融的地步,故而忧乐与共,灵犀相通。

7.诗中的“系”用得准确传神,请结合诗句简要分析。

七、文言文阅读

【甲】宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。及其家穿井,告人曰:“吾穿井得一人。”有闻而传之者:“丁氏穿井得一人。”国人道之,闻之于宋君。宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:“得一人之使,非得一人于井中也。”求闻之若此,不若无闻也。

【乙】汤敦甫,协揆①之封翁②,虽隐于商贾而轻财好义有古侠士风。偶自都门③归,止于荏平④之逆旅⑤。闻邻房有少妇泣声,询之寓主。则有老翁携少女入都,至逆旅而病。病久丧其资斧⑥,将卖女以行。女不忍离其父,故哭。翁恻然悯之,命寓主唤之来。翁因解囊予以百金。老者惊喜过望,亟呼其女来,曰:“蒙汤恩人予我多金,汝从之去”。女趋入叩拜,视之则二八佳丽也。翁正色曰:“吾此举特⑦不忍汝父女分离,岂欲汝女耶?汝携女至都,当为择佳偶,勿再卖也!”父女皆⑧叩谢感泣。

【注】①协揆:清代对协办大学士的称呼。②封翁:封建时代因子孙显贵而受封典的人。③都门:借指京都。④荏平:地名。⑤逆旅:旅店。⑥资斧:盘缠。⑦特:仅,只。⑧皆:通“偕”,一同。

8.解释下列加点词的意思。

(1)闻之于宋君( ) (2)国人道之( )

(3)翁恻然悯之( ) (4)蒙汤恩人予我多金( )

9.文中画线句的停顿划分正确的一项是( )

A.虽隐于商贾/而轻财好义/有古侠士风

B.虽隐于商贾而/轻财好义/有古侠士风

C.虽隐于商/贾而轻财/好义有古侠士风

D.虽/隐于商贾而轻财/好义有古侠士风

10.下列句子中加点词意义和用法相同的一项是( )

A.家无井而出溉汲 至逆旅而病

B.宋君令人问之于丁氏 止于荏平之逆旅

C.及其家穿井 病久丧其资斧

D.有闻而传之者 汝从之去

11.翻译句子。

吾此举特不忍汝父女分离,岂欲汝女耶?

12.用原文词语来评价一下汤封翁。

八、现代文阅读

车窗外

周国平

①小时候喜欢乘车,尤其是火车,占据一个靠窗的位置,趴在窗户旁看窗外的风景。这爱好至今未变。

②列车飞驰,窗外无物长驻,风景永远新鲜。其实,窗外掠过什么风景,这并不重要。我喜欢的是那种流动的感觉。

③景物是流动的,思绪也是流动的,两者融为一片,仿佛置身于流畅的梦境。

④当我望着窗外掠过的景物出神时,我的心灵的窗户也洞开了。许多似乎早已遗忘的往事,得而复失的感受,无暇顾及的思想,这时都不召自来,如同窗外的景物一样在心灵的窗户前掠过。于是我发现,平时我忙于种种所谓必要的工作,使我的心灵的窗户有太多的时间是关闭着的,我的心灵世界还有太多的风景未被鉴赏。而此刻,这些平时遭到忽略的心灵景观在打开了的窗户前源源不断地闪现了。

⑤所以,我从来不觉得长途旅行无聊,或者毋宁说,我有点喜欢这一种无聊。在长途车上,我不感到必须有一个伴与我闲聊,或者必须有一种娱乐让我消遣。我甚至舍不得把时间花在读一本好书上,因为书什么时候都能读,白日梦却不是想做就能做的。

⑥就因为贪图车窗前的这一份享受,凡出门旅行,我宁愿坐火车,不愿坐飞机。飞机太快地把我送到了目的地,使我来不及寂寞,因而来不及触发那种出神遐想的心境,我会因此感到像是未曾旅行一样。

⑦航行江海,我也宁愿搭乘普通轮船,久久站在甲板上,看波涛万古流涌,而不喜欢坐封闭型豪华快艇。有一回,从上海到南通,我不幸误乘这种快艇,当别人心满意足地靠在舒适的软椅上看彩色录像时,我痛苦地盯着舱壁上那一个个窄小的密封窗口,真觉得自己仿佛遭到了囚禁。

⑧我明白,这些仅是我的个人癖性,或许还是过了时的癖性。现代人出门旅行讲究效率和舒适,最好能快速到把旅程时间缩减为零,舒适到如同住在自己家里。

⑨令我不解的是,既然如此,又何必出门旅行呢?如果把人生譬作长途旅行,那么,现代人搭乘的这趟列车就好像是由工作车厢和娱乐车厢组成的,而他们的惯常生活方式就是在工作车厢里拼命工作和挣钱,然后又在娱乐车厢里拼命享受和把钱花掉,如此交替往复,再没有工夫和心思去看一眼车窗外的风景了。

⑩光阴蹉跎,世界喧嚣,我自己要警惕,在人生旅途上保持一份童趣和闲心是不容易的。

如果哪一天我只是埋头于尘市中的在种种事务,不再有兴致趴在车窗旁看沿途的风光,倾听内心的音乐,那时候我就真正老了俗了,那样便是辜负了人生这一趟美好的旅行。

13.抓住关键语句,概括中心思想:文章通过写自己乘车时喜欢静静欣赏车窗外的风景这一“至今未变”的“爱好”,启发人们。

14.第⑤段加点词语“白日梦”在文中有何内涵?

15.赏析第⑦段划线句子的表达效果。

16.下列理解和分析不正确的一项是( )

A.作者喜欢在乘车时看窗外的风景,只是因为飞驰的风景永远新鲜,永远流动的,作者对此情有独钟。

B.作者并没有把个人的生活体验强加给别人,他把自己在旅途中选择慢节奏的交通方式,喜欢在车窗前观赏风景,喜欢在寂寞中遐想归结为个人癖好,并不否定别人的选择。

C.文章第①段点明自己的喜好,设置悬念,引人思考为何作者喜欢乘车时临窗观景。同时,在结构上呼应标题。

D.作者用敏锐的洞察力思考生活琐事,语言简单、朴素、哲理性强。读来不禁令人反思,我们是否在忙碌中失去了对生活的感悟?

迎着风,一顶草帽

李丹崖

①一顶金黄的草帽,是爸爸刚从集市上买来的,还带着干燥的草香。

②小时候的我,总喜欢在夏天枕着父亲的草帽酣眠,尤其是在夜晚露天的打麦场上,我们一家人吃过了饭,聚集到这里,一边看守麦子,一边聊天。望着满天眨眼的星光,一盏茶功夫,我就进入了梦乡。一觉醒来,天光大亮,口水溢湿了爸爸的草帽,抖一抖,像荷叶上的水珠。

③白天的草帽多半属于父亲,父亲要么用它来遮挡毒辣的阳光,要么用它来遮挡被风吹散的麦糠。所以,在我的印象里,父亲的草帽里总有淡淡的麦香,那是收获的气息。

④一场活忙下来,那草帽,就属于我了。我把它连同叔叔那一顶扣在一起,“砰——哐哐,砰——哐哐……”两顶草帽,像乐器中的铙儿一样碰在一起,草帽相撞哪里会有声音?那声音,是农场上闲下来的父亲的杰作。父亲,成了我童年记忆里最优秀的配乐大师!

⑤“砰——哐哐”,爸爸黝黑的脸膛上盛放着璀璨的笑容,那笑起来的皱纹,分明就是夏天成熟的麦浪,一波又一波,伴随着两顶碰在一起的草帽,爸爸的脸上浪花浮动。在我童年的印象里,清楚地记得,父亲帮我“配乐”时手舞足蹈的样子,那舞蹈,像极了蒙古的摔跤。也只有爸爸才会把舞蹈跳得那样夸张,仿佛爸爸一跳起这种舞蹈,就从来没有疲惫过,直到我拿草帽的手酸了,他才停下来擦汗。

⑥记得有一两次,我也抢过毛巾给爸爸擦过汗。当时的爸爸突然变得好安静,高兴地让我擦。不知为什么,每次还都闭上眼睛,可能是也想起了他的童年吧,要不然,为什么每当爸爸睁开眼睛,总会眼眶湿润呢?

⑦爸爸的草帽,不止能在夏天发挥作用。春天时,爸爸先用两片细长的竹篾撑在帽肚里,然后,随便在帽檐上系上一根长长的布条,再绑上一条长线,一顶草帽做成的风筝就这样飞上天了!那时候,我总会说,爸爸真是个发明家!现在依稀记得,那系在帽檐上的布条总是红色的。像一面细长的旗帜在空中飘扬,又多像一只金黄色的鸟,摆动着火红的尾在天空翱翔。春天的旷野里,我和父亲奔跑着,翻越一个又一个田垄,直到村口的妈妈唤起我的名字,那是要吃饭了。

⑧光阴荏苒,记不得这样的场景过了多少个年头。现在,我定居城市,父母依然留在乡下。前几天,母亲从乡下打来电话说:“你们要一个孩子吧,你爸爸整天念叨着重操旧业呢!”我的眼泪簌簌地流下来,我明白“重操旧业”的意思。

⑨脑海里重现多年前的场景:一样热闹的打麦场,一样的旷野,一顶草帽,迎着风!

17.文章回忆了儿时“我”与父亲之间的哪些往事?请简要概括。

(1);

(2)“我”抢过毛巾给父亲擦汗,父亲变得安静,眼眶湿润;

(3)。

18.从描写的角度分析第⑦段画横线句对塑造人物形象及表达情感的作用。

19.结合文章内容,分析题目“迎着风,一顶草帽”的妙处。

20.下列理解和分析不正确的一项是( )

A.第⑦段划波浪线的句子运用了比喻的修辞手法,形象地写出了父亲的草帽带给“我”的快乐时光,和难以磨灭的印象,是父亲的陪伴,使“我”快乐成长。

B.草帽相撞的“声音”是父亲用自己的声音给儿子配的“音”,只要儿子高兴,父亲愿意放下身份配乐舞蹈,这是父亲疼爱儿子的表现。

C.文章第⑧段“重操旧业”的意思是再给儿子的草帽配音,再给儿子放飞草帽风筝,写出了父亲对儿子的思念和父亲老年的孤单。

D.文章写了一位父亲在贫困的年代,用自己唯一的身外之物,极力给孩子一个快乐的童年的故事。

九、作文

21.莫顿·亨特在父亲的鼓励下,战胜恐惧,直面困境,赢得了战胜困难的信心;屠户放弃幻想,迎战恶狼,赢得生的希望;牧羊人以超越常人的毅力默默植树,迎风沙,战荒原,赢得一片绿洲……“迎”是面对,“赢”是生活的褒奖;“赢”只是一段路,“迎”才是目的地。

请以“迎与赢”为题,结合你的生活经历,写一篇记叙文。

要求和提示:(1)将题目抄写在答题卡作文纸的第一行;(2)写出真情实感;(3)不少于600字;(4)不要套作,不得抄袭;(5)文中不得出现真实的人名、校名;(6)字迹端正,卷面整洁。

山东省烟台莱州市(五四制)2024-2025学年七年级上学期期末语文试题

答案及简析

1.答案:

(1)却话巴山夜雨时

(2)夜阑卧听风吹雨

(3)我言秋日胜春朝

(4)河流大野犹嫌束

(5)定能够骑着牛儿来往

(6)三军可夺帅也

(7)匹夫不可夺志也

(8)淫慢则不能励精

(9)险躁则不能治性

(10)就可以变为大有利于人民的人

简析:本题考查名句默写,需准确记忆并书写,注意“阑”“嫌”“淫慢”“励精”“险躁”等字词的写法。

2.答案:D

简析:“家严”“家父”“家君”“家尊”用来称父亲,“家慈”“家母”用来称母亲,D选项表述错误。A、B、C选项关于文化文学常识的表述均正确。

3.

(1)答案:妄;nüè

简析:“妄下断语”意为胡乱、随意地作出判断,“妄”易错写;“虐待”的“虐”读音为“nüè”。

(2)答案:拟人;倒装

简析:“畏罪潜逃”本是形容人的行为,此处用于猫,运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出“我”对猫的厌恶;正常语序应是“我以为真是‘畏罪潜逃’了”,原句将“我以为”后置,运用了倒装句式,强调了“我”对猫“畏罪潜逃”的主观臆断。

(3)答案:比喻、反复;我的悔恨和遗憾的程度之深

简析:把“我的暴怒、我的虐待”比作“针”,且“针”重复出现,运用了比喻和反复的修辞手法,强调“我”冤枉猫后内心的羞愧、悔恨和深深的谴责,突出“我”的悔恨和遗憾程度之深。

4.

(1)答案:红孩儿

简析:从“那泼妖敢变我的模样”和“能灭那妖精的三昧火”可知,“那泼妖”会变观音模样且会三昧火,符合红孩儿的特点。

(2)答案:四圣试禅心;被吊了一夜

简析:根据文段中关于招婿的情节可知,这出自“四圣试禅心”;在这个情节中,猪八戒因贪恋女色,被菩萨们设计用珍珠篏汗衫捆住,吊在树上一夜。

(3)答案:(菩萨给的)三根救命毫毛;云程万里鹏(金翅大鹏雕)

简析:孙悟空在阴阳二气瓶中,用观音菩萨给的三根救命毫毛变作金刚钻、竹片、绵绳钻透瓶子,阴阳二气瓶是金翅大鹏雕的宝贝。

(4)答案:ABD

简析:孙悟空在取经途中,始终忠诚于师父唐僧,历经磨难也从未放弃取经的信念,面对邪恶势力时嫉恶如仇。他在取经过程中逐渐成长,不再是当初逞强行凶的顽劣形象,所以不变的是A、B、D选项。

5.

(1)答案:B

简析:“大相径庭”侧重于差别大,“截然不同”侧重于毫无共同之处。文中强调“意识”和“智能”本质不同,“截然不同”更合适。

(2)答案:D

简析:三则材料中均未提及AI将形成主动性并主宰人类命运,A、B、C选项可从材料中得出。

(3)答案:A

简析:“意识”和“智能”并非意义相反或相对的词,不是反义词;B、C、D选项关于词性、语病、标点的说法均正确。

6.答案:C

简析:诗中黄莺的啼叫是为了表达对诗人离去的不舍,并非让诗人烦躁,C选项理解错误。A、B、D选项对诗歌的理解和赏析正确。

7.答案:“系”有牵连的意思,运用了拟人的修辞手法,柳条、藤蔓修长柔软的枝条随风摇荡,似是要牵住“我”,不忍“我”离去,实则表达了诗人对湖上亭一草一木的依恋难舍之情。

简析:“系”赋予柳条、藤蔓人的情感和动作,将它们当作有情感的对象,借景抒情,生动形象地体现出诗人对湖上亭的留恋。

8.答案:

(1)听到,这里是“使听到”的意思

(2)讲述

(3)同情

(4)给

简析:结合语境,“闻之于宋君”中“闻”是使动用法;“国人道之”中“道”是“讲述”;“翁恻然悯之”中“悯”是“同情”;“蒙汤恩人予我多金”中“予”是“给”。

9.答案:A

简析:“虽隐于商贾”表达汤敦甫的身份背景,“而轻财好义”转折说明他的品德,“有古侠士风”进一步总结,A选项断句符合句子意思和语法结构。

10.答案:A

简析:A选项中两个“而”均表示顺承关系;B选项“于”分别是“向”和“在”的意思;C选项“其”分别指代丁氏和老翁;D选项“之”分别指代“丁氏穿井得一人”这件事和汤敦甫。

11.答案:我这样做只是不忍心你们父女骨肉离散,难道想要你的女儿吗?

简析:翻译时注意“特”(仅,只)、“岂”(难道)等关键词的准确翻译,以及反问语气的体现。

12.答案:轻财好义

简析:汤敦甫解囊拿出百金帮助老翁,且不图回报,还关心老翁女儿的未来,体现出他不看重钱财、喜好仗义行事的品质。

13.答案:在人生旅途上保持一份童趣和闲心

简析:文章先写自己乘车看窗外风景的爱好,再由旅途联想到人生,最后在第⑩段点明要在人生旅途上保持一份童趣和闲心,这是文章的中心思想。

14.答案:“白日梦”是指作者在长途旅行中,随着窗外掠过的景物,在自己的心灵窗户里不召自来的“许多似乎早已遗忘的往事,得而复失的感受,无暇顾及的思想……”“白日梦”是对这些平时遭到我们忽略的心灵景观的“特殊称谓”,表明了作者对于乘火车临窗看风景的喜爱。

简析:结合第④段和第⑤段内容,“白日梦”是作者在乘车看窗外风景时,脑海中涌现的各种思绪,体现了这种看风景方式对作者的重要意义以及作者的喜爱之情。

15.答案:运用对比手法,写我乘坐封闭型豪华快艇的痛苦体验。别人心满意足看录像与“我”仿佛遭到了囚禁的情形形成了鲜明的对比,为下文引发议论、反思做了铺垫。

简析:将别人在快艇上的享受与“我”的痛苦对比,突出“我”对慢节奏旅行方式的喜爱,也为后文作者对现代旅行方式的反思做铺垫。

16.答案:A

简析:作者喜欢看窗外风景,不仅因为风景流动新鲜,还因为能让思绪流动,让平时被忽略的心灵景观闪现,A选项说法片面。

17.答案:

(1)“我”把两顶草帽碰在一起,父亲手舞足蹈地帮“我”配乐

(2)父亲把草帽做成风筝,和“我”一起放风筝

简析:根据文章第④-⑤段和第⑦段内容概括,注意语言简洁,涵盖主要情节。

18.答案:动作描写,运用“撑”“系”“绑”三个动词,准确地写出了父亲把一顶草帽做成风筝的过程,表现儿时“我”眼中的父亲是一个心灵手巧的人,表达“我”的敬佩之情。

简析:“撑”“系”“绑”是动作描写,通过这些动词展现父亲制作风筝的熟练,从而体现父亲的心灵手巧和“我”对父亲的敬佩。

19.答案:①“草帽”是文章的线索;②回忆了儿时父亲陪伴“我”成长的往事,暗示了父亲对“我”的爱及父子之间挚爱亲情的主题;③充满画面感和动感,新颖别致,吸引读者的阅读兴趣。

简析:从结构上看,“草帽”贯穿全文;从内容上,围绕草帽展开的往事体现父子情;从表达效果上,题目富有画面感,能吸引读者。

20.答案:D

简析:文章未体现“贫困的年代”和“唯一的身外之物”,主要是展现父子间的亲情,D选项理解错误。

21.答案示例:(略)

简析:“迎与赢”是关系型命题作文,写记叙文要围绕一次具体经历,如参加比赛、克服困难等,详细描述“迎”的过程,即面对困难时的努力和坚持,以及最终“赢”的结果或收获,结尾点明“迎”与“赢”的感悟。

同课章节目录