高考生物加强课系列12 食物链(网)的构建与能量流动的相关计算(含解析)

文档属性

| 名称 | 高考生物加强课系列12 食物链(网)的构建与能量流动的相关计算(含解析) |  | |

| 格式 | DOC | ||

| 文件大小 | 267.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 21:25:30 | ||

图片预览

文档简介

高考生物加强课系列

12、食物链(网)的构建与能量流动的相关计算

一、食物链(网)的构建

[真题体验]

(经典高考题,节选)某陆地生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。调查得知,该生态系统有4个营养级,营养级之间的能量传递效率为10%~20%,且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如下表所示,表中能量数值的单位相同。请画出该生态系统中的食物网。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

解析:根据“营养级之间的能量传递效率为10%~20%”可知,戊中能量最多,处于第一营养级,乙和丙中能量相差不多,都处于第二营养级,甲处于第三营养级,丁处于第四营养级,因此可得出该生态系统中的食物网。

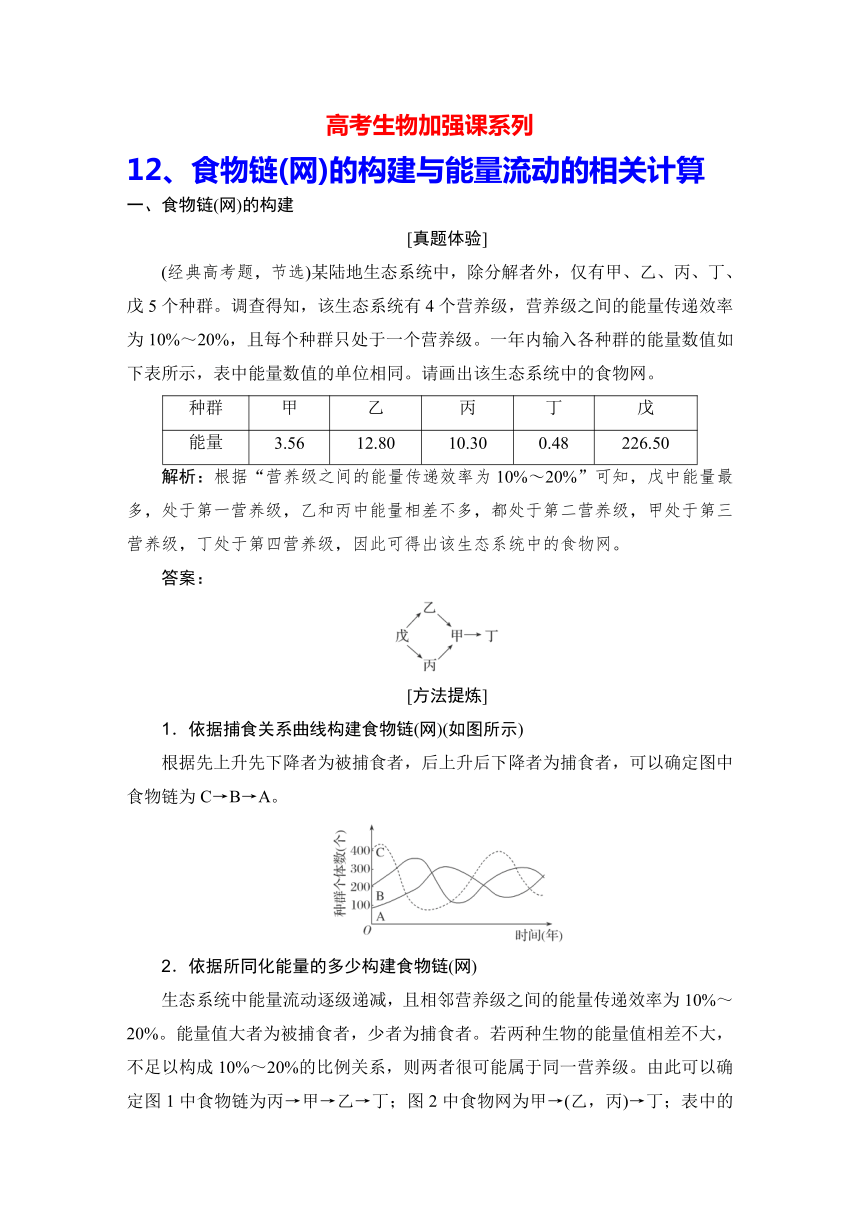

答案:

[方法提炼]

1.依据捕食关系曲线构建食物链(网)(如图所示)

根据先上升先下降者为被捕食者,后上升后下降者为捕食者,可以确定图中食物链为C→B→A。

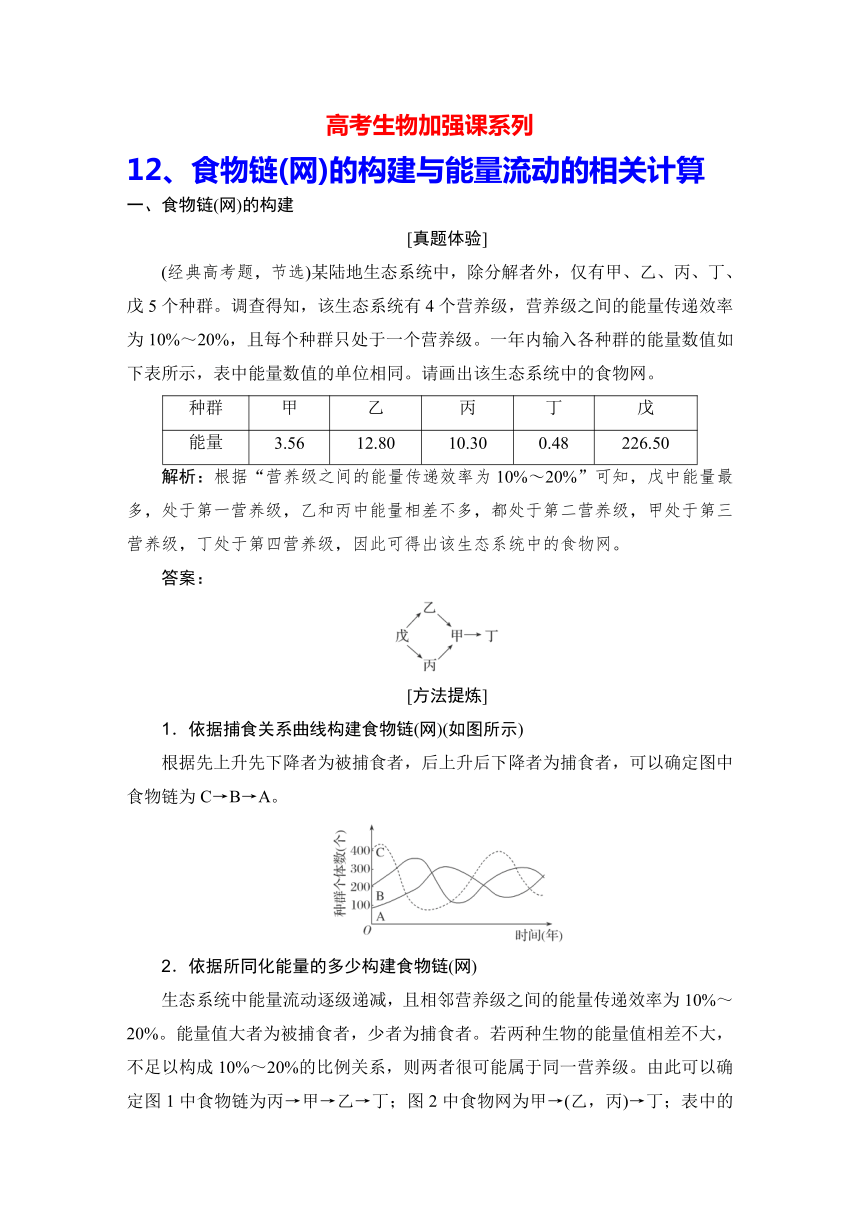

2.依据所同化能量的多少构建食物链(网)

生态系统中能量流动逐级递减,且相邻营养级之间的能量传递效率为10%~20%。能量值大者为被捕食者,少者为捕食者。若两种生物的能量值相差不大,不足以构成10%~20%的比例关系,则两者很可能属于同一营养级。由此可以确定图1中食物链为丙→甲→乙→丁;图2中食物网为甲→(乙,丙)→丁;表中的食物链为B→D→A→C。

图1

图2

营养级 A B C D

能量(有机物) 15.9 870.7 1.9 141.0

3.依据生物体内富集物的浓度构建食物链(网)

生态系统中存在生物富集现象,即营养级越高,体内相关富集物(如农药、重金属)的浓度越高,两者在数值上呈正相关。体内富集物浓度相差不大的两种生物很可能属于同一营养级。

由此可以确定下表中的食物网为A→(C,E)→B→D。

生物种类 A B C D E

有机汞浓度(ppm) 0.057 7 0.51 68 0.39

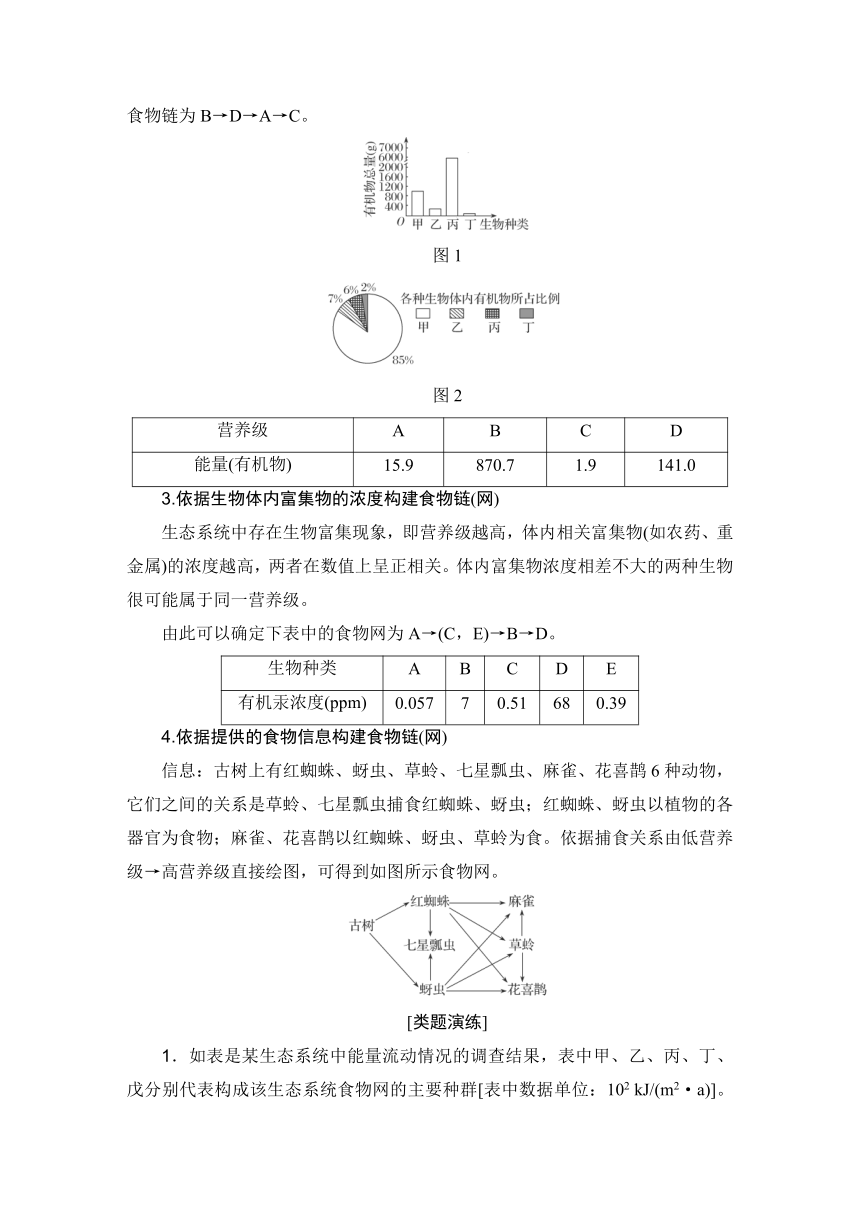

4.依据提供的食物信息构建食物链(网)

信息:古树上有红蜘蛛、蚜虫、草蛉、七星瓢虫、麻雀、花喜鹊6种动物,它们之间的关系是草蛉、七星瓢虫捕食红蜘蛛、蚜虫;红蜘蛛、蚜虫以植物的各器官为食物;麻雀、花喜鹊以红蜘蛛、蚜虫、草蛉为食。依据捕食关系由低营养级→高营养级直接绘图,可得到如图所示食物网。

[类题演练]

1.如表是某生态系统中能量流动情况的调查结果,表中甲、乙、丙、丁、戊分别代表构成该生态系统食物网的主要种群[表中数据单位:102 kJ/(m2·a)]。下列说法错误的是( )

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化固定的能量 16.74 70 930 69.5 1.674

体内贮存的能量 4.54 15.8 229 20 0.4

呼吸消耗的能量 12.2 54.2 701 49.5 1.274

A.表中的丙为生产者

B.表中的种群构成2条食物链

C.当某种原因导致乙减少时,戊的数量仍能保持相对稳定

D.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率约为18%

解析:选D。能量流动逐级递减,由同化量的多少看,表中的丙同化量最大,应为生产者,A正确;乙和丁同化固定的能量基本相同,应该都是第二营养级,所以该食物网中存在两条食物链,B正确;当某种原因导致乙大量减少时,甲可通过捕食丁获得能量,戊的数量仍能保持相对稳定,C正确;乙和丁均是第二营养级,同化的能量是139.5×102 kJ/(m2 ·a),丙是第一营养级,同化的能量是930×102 kJ/(m2·a),则能量由第一营养级到第二营养级的传递效率是(139.5×102)/(930×102)×100%=15%,D错误。

2.某研究小组从某湖泊中选取了4种不同的生物,并对其消化道内食物组成进行了分析,其分析结果如表所示。下列说法正确的是( )

生物种类 鱼甲 河虾 鱼乙 水蚤

消化道内食物组成 鱼乙、河虾 水蚤、小球藻 水蚤、河虾 小球藻

A.小球藻、水蚤在生态系统中属于生产者

B.表中5种生物全部个体构成一个群落

C.河虾与水蚤的种间关系是捕食和种间竞争

D.属于第三营养级的生物只有鱼甲和鱼乙

解析:选C。水蚤是浮游动物,在生态系统中属于消费者,A错误;群落包括动物、植物、微生物等所有生物,表中5种生物全部个体不能构成一个群落,B错误;据食物链可知,河虾捕食水蚤,同时河虾和水蚤都以小球藻为食物,故河虾与水蚤的种间关系是捕食和种间竞争,C正确;根据食物链可知,属于第三营养级的生物有鱼甲、鱼乙、河虾,D错误。

3.某相对稳定的草原生态系统中食物链(网)主要有甲、乙、丙、丁、戊五个种群,且消费者只能以其前一营养级的所有生物为食,各种群生物体内某种重金属含量如图所示:

种群 甲 乙 丙 丁 戊

重金属含量微克/公斤·鲜重 0.0027 0.0025 0.026 0.025 0.5

下列说法正确的是( )

A.图中五个种群构成的食物链(网)最可能为甲→乙→丙→丁→戊

B.甲、乙、丙、丁、戊五个种群的所有生物个体统称为一个生物群落

C.在甲、乙、丙、丁、戊生物种群之间碳的流动形式是CO2

D.据图可知,该生态系统中的甲与乙、丙与丁分别处于同一营养级

解析:选D。通过图中重金属的含量分析,甲与乙重金属的含量基本相同,处于同一营养级,丙与丁重金属的含量基本相同,处于同一营养级,营养级越高重金属含量越多,因此营养级最低的为甲、乙,营养级最高的为戊,食物网为,A错误,D正确;甲、乙、丙、丁、戊只代表了生产者和消费者,缺少分解者,不能称为一个群落,B错误;碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式流动,C错误。

二、能量流动的相关计算

[真题体验]

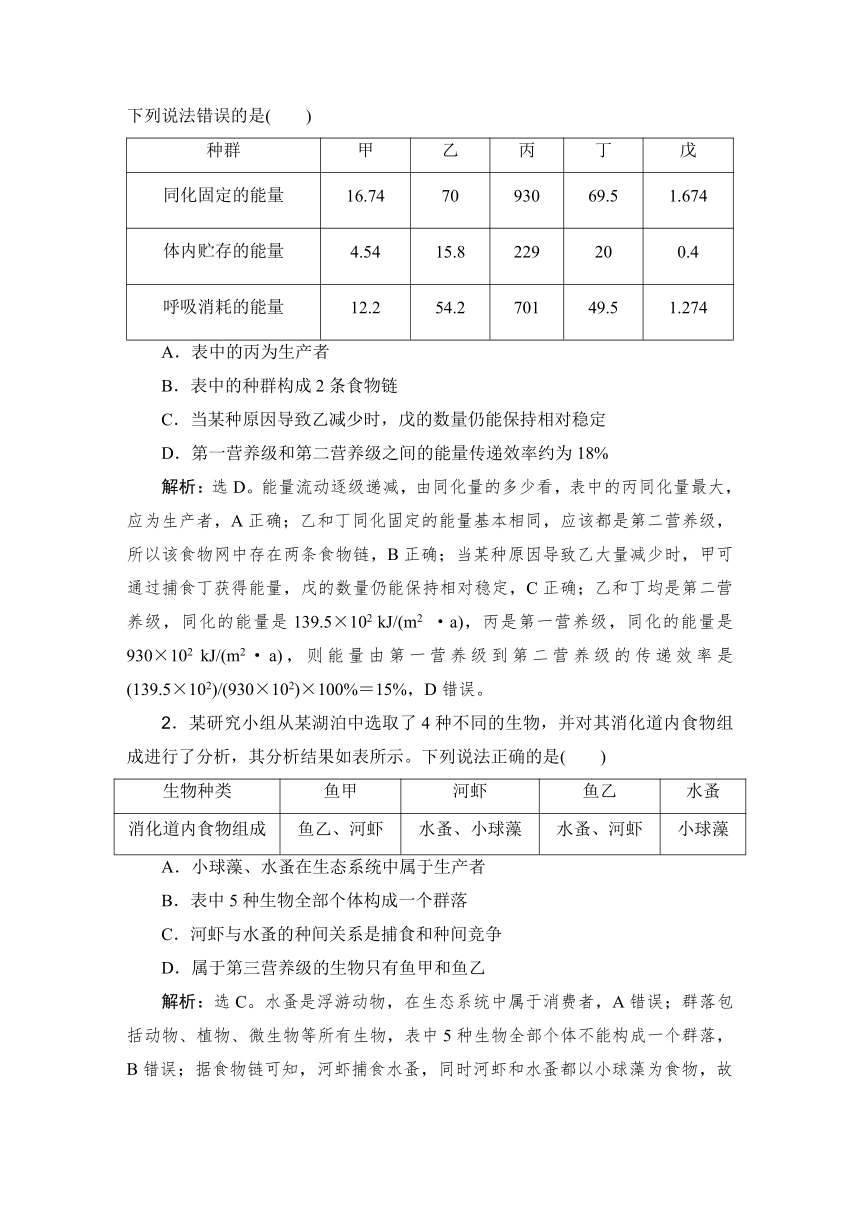

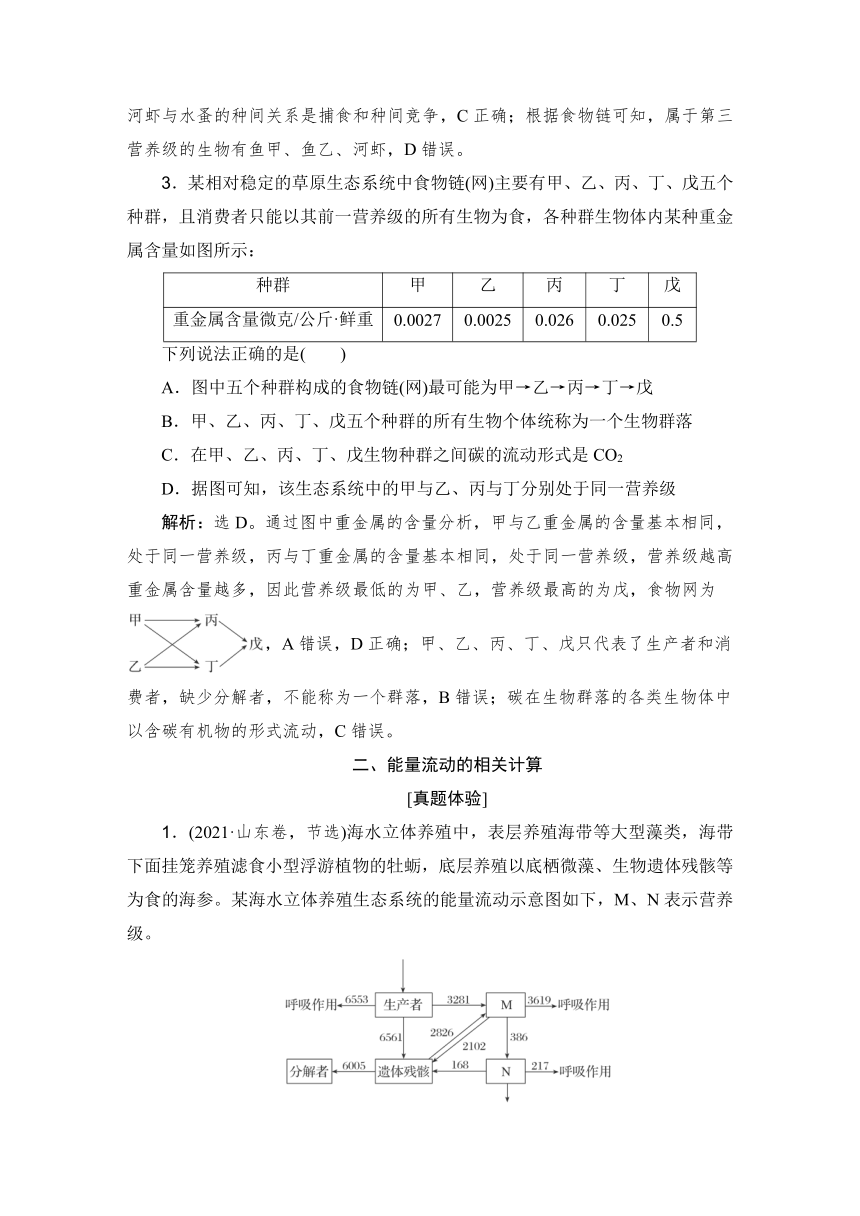

1.(2021·山东卷,节选)海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。

图中M用于生长、发育和繁殖的能量为__________ kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为____________%(保留一位小数),该生态系统中的能量________(填“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

解析:生长、发育和繁殖的能量=同化的能量-呼吸作用消耗的能量=3281+2826-3619=2488 kJ/(m2·a);由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%≈6.3%,能量流动的方向是单向的不能循环。

答案:2488 6.3 不能

2.(经典高考题,节选)为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构,若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1∶1调整为1∶4,地球可供养的人口数量是原来的__________倍。(能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

解析:考察生态系统的能量流动。可假设原来所供养的人为X,改变膳食结构后可供养的人为Y,则植物的总能量为X÷10%+X÷10%÷10%(改善之前),Y÷10%+Y÷10%÷10%(改善之后),而改善之前和之后植物的总能量相等,故X÷10%+X÷10%÷10%=Y÷10%+Y÷10%÷10%,两侧分别提取出X和Y,然后求Y/X即可。

答案:1.96

[方法提炼]

1.能量传递效率的相关“最值”计算

(1)食物链越短,最高营养级获得的能量越多。

(2)生物间的取食关系越简单,生态系统的能量流动过程中消耗的能量越少。具体计算方法如下:

知低营养级求高营养级 知高营养级求低营养级

获能量最多 选最短食物链按×20%计算 需最多能量 选最长食物链按÷10%计算

获能量最少 选最长食物链按×10%计算 需最少能量 选最短食物链按÷20%计算

2.能量传递效率的有关“定值”计算

(1)已确定营养级间能量传递效率的,不能按“最值”法计算,而需按具体数值计数。例如,在食物链A→B→C→D中,能量传递效率分别为a%、b%、c%,若A的能量为M,则D获得的能量为M×a%×b%×c%。

(2)如果是在食物网中,某一营养级同时从上一营养级多种生物获得能量,且各途径所获得的生物量比例确定,则按照各单独的食物链进行计算后合并。

3.具有人工能量输入的能量传递效率计算

人为输入到某一营养级的能量是该营养级同化量的一部分,但却不是从上一营养级流入的能量。如求第二营养级至第三营养级传递效率时,应为第三营养级从第二营养级同化的能量(不包括人工输入到第三营养级的能量)/第二营养级的同化量(包括人工输入到第二营养级的能量)×100%。

[类题演练]

1.假设如图所示食物网中水稻固定的太阳能为E,若同一营养级所获得的能量的比例相等,且能量传递效率为10%时,人获得的能量为( )

A.10%E B.1%E

C.4%E D.15%E

解析:选C。水稻固定的能量为E,同一营养级所获得的能量的比例相等且按10%传递,则第二营养级的鸭子、奶牛和人共可获得10%E,且各占1/3,然后人还可以从鸭子、奶牛中获得它们所获得能量的10%,因此人获得的总能量为1/3×10%E+2/3×10%E×10%=4%E,C正确。

2.在如图所示的食物网中,假如猫头鹰的食物有2/5来自兔子,2/5来自鼠,1/5来自蛇,那么猫头鹰若增加20 g体重,最少需要消费植物( )

A.600 g B.900 g

C.1600 g D.5600 g

解析:选B。通过食物链(植物→兔→猫头鹰),猫头鹰增重20×2/5=8(g),最少需要消费植物的量为8÷20%÷20%=200(g);通过食物链(植物→鼠→猫头鹰),猫头鹰增重20×2/5=8(g),最少需要消费植物的量为8÷20%÷20%=200(g);通过食物链(植物→鼠→蛇→猫头鹰),猫头鹰增重20×1/5=4(g),最少需要消费植物的量为4÷20%÷20%÷20%=500(g)。所以合计需要消费植物200+200+500=900(g),A、C、D不符合题意,B符合题意。

3.如图为一食物网。若要使丙体重增加x,已知其食用的动物性食物(乙)所占比例为a,则至少需要的生产者(甲)的量为y,那么x与y的关系可表示为( )

A.y=90ax+10x

B.y=25ax+5x

C.y=20ax+5x

D.y=10ax+10x

解析:选C。由题干中的“至少”可知,应该按最大传递效率20%计算,a表示动物性食物(乙)所占比例,则1-a表示直接从生产者(甲)获得食物所占比例,故有(1-a)x÷20%+ax÷20%÷20%=y,即y=20ax+5x,C符合题意。

4.某生态系统中存在如图所示的食物网,如将丙的食物比例由甲∶乙=1∶1调整为2∶1,能量传递效率按10%计算,该生态系统能承载丙的数量是原来的( )

A.1.375倍 B.1.875倍

C.1.273倍 D.0.575倍

解析:选A。当甲∶乙=1∶1时,设丙生物量增重1,按能量传递效率10%计算,逆推可知,甲至少应提供÷10%+÷10%÷10%=55;当甲∶乙=2∶1时,设丙生物量增重x,仍按能量传递效率10%计算,逆推可知,甲至少应提供x÷10%+x÷10%÷10%=40x;该生态系统中甲的提供量不变仍为55,则有40x=55,x=1.375,A符合题意。

5.如图为某人工鱼塘的主要能量流动图解,其中a、b、c、d为相关鱼的能量同化量。下列相关叙述正确的是( )

A.鱼种甲和鱼种乙间的能量传递效率为(b+d)/(a+c)×100%

B.鱼种乙中不同个体在鱼塘不同水层觅食不能体现群落的垂直结构

C.群落中各种群间不存在地理隔离,因而能进行基因交流

D.若除去鱼种乙并增加投放饲料,则鱼种甲的数量会呈现“J”形增长

解析:选B。据图分析,鱼种甲和鱼种乙间的能量传递效率为b/(a+c)×100%,A错误;鱼种乙中不同个体在鱼塘不同水层觅食,属于种群的空间特征,不能体现群落的垂直结构,B正确;群落中各种群间不存在地理隔离,但存在生殖隔离,因而不能进行基因交流,C错误;若除去鱼种乙并增加投放饲料,则鱼种甲的食物非常充足,但是生存空间是有限的,因此鱼种甲在鱼塘中将呈现“S”形数量增长,D错误。

12、食物链(网)的构建与能量流动的相关计算

一、食物链(网)的构建

[真题体验]

(经典高考题,节选)某陆地生态系统中,除分解者外,仅有甲、乙、丙、丁、戊5个种群。调查得知,该生态系统有4个营养级,营养级之间的能量传递效率为10%~20%,且每个种群只处于一个营养级。一年内输入各种群的能量数值如下表所示,表中能量数值的单位相同。请画出该生态系统中的食物网。

种群 甲 乙 丙 丁 戊

能量 3.56 12.80 10.30 0.48 226.50

解析:根据“营养级之间的能量传递效率为10%~20%”可知,戊中能量最多,处于第一营养级,乙和丙中能量相差不多,都处于第二营养级,甲处于第三营养级,丁处于第四营养级,因此可得出该生态系统中的食物网。

答案:

[方法提炼]

1.依据捕食关系曲线构建食物链(网)(如图所示)

根据先上升先下降者为被捕食者,后上升后下降者为捕食者,可以确定图中食物链为C→B→A。

2.依据所同化能量的多少构建食物链(网)

生态系统中能量流动逐级递减,且相邻营养级之间的能量传递效率为10%~20%。能量值大者为被捕食者,少者为捕食者。若两种生物的能量值相差不大,不足以构成10%~20%的比例关系,则两者很可能属于同一营养级。由此可以确定图1中食物链为丙→甲→乙→丁;图2中食物网为甲→(乙,丙)→丁;表中的食物链为B→D→A→C。

图1

图2

营养级 A B C D

能量(有机物) 15.9 870.7 1.9 141.0

3.依据生物体内富集物的浓度构建食物链(网)

生态系统中存在生物富集现象,即营养级越高,体内相关富集物(如农药、重金属)的浓度越高,两者在数值上呈正相关。体内富集物浓度相差不大的两种生物很可能属于同一营养级。

由此可以确定下表中的食物网为A→(C,E)→B→D。

生物种类 A B C D E

有机汞浓度(ppm) 0.057 7 0.51 68 0.39

4.依据提供的食物信息构建食物链(网)

信息:古树上有红蜘蛛、蚜虫、草蛉、七星瓢虫、麻雀、花喜鹊6种动物,它们之间的关系是草蛉、七星瓢虫捕食红蜘蛛、蚜虫;红蜘蛛、蚜虫以植物的各器官为食物;麻雀、花喜鹊以红蜘蛛、蚜虫、草蛉为食。依据捕食关系由低营养级→高营养级直接绘图,可得到如图所示食物网。

[类题演练]

1.如表是某生态系统中能量流动情况的调查结果,表中甲、乙、丙、丁、戊分别代表构成该生态系统食物网的主要种群[表中数据单位:102 kJ/(m2·a)]。下列说法错误的是( )

种群 甲 乙 丙 丁 戊

同化固定的能量 16.74 70 930 69.5 1.674

体内贮存的能量 4.54 15.8 229 20 0.4

呼吸消耗的能量 12.2 54.2 701 49.5 1.274

A.表中的丙为生产者

B.表中的种群构成2条食物链

C.当某种原因导致乙减少时,戊的数量仍能保持相对稳定

D.第一营养级和第二营养级之间的能量传递效率约为18%

解析:选D。能量流动逐级递减,由同化量的多少看,表中的丙同化量最大,应为生产者,A正确;乙和丁同化固定的能量基本相同,应该都是第二营养级,所以该食物网中存在两条食物链,B正确;当某种原因导致乙大量减少时,甲可通过捕食丁获得能量,戊的数量仍能保持相对稳定,C正确;乙和丁均是第二营养级,同化的能量是139.5×102 kJ/(m2 ·a),丙是第一营养级,同化的能量是930×102 kJ/(m2·a),则能量由第一营养级到第二营养级的传递效率是(139.5×102)/(930×102)×100%=15%,D错误。

2.某研究小组从某湖泊中选取了4种不同的生物,并对其消化道内食物组成进行了分析,其分析结果如表所示。下列说法正确的是( )

生物种类 鱼甲 河虾 鱼乙 水蚤

消化道内食物组成 鱼乙、河虾 水蚤、小球藻 水蚤、河虾 小球藻

A.小球藻、水蚤在生态系统中属于生产者

B.表中5种生物全部个体构成一个群落

C.河虾与水蚤的种间关系是捕食和种间竞争

D.属于第三营养级的生物只有鱼甲和鱼乙

解析:选C。水蚤是浮游动物,在生态系统中属于消费者,A错误;群落包括动物、植物、微生物等所有生物,表中5种生物全部个体不能构成一个群落,B错误;据食物链可知,河虾捕食水蚤,同时河虾和水蚤都以小球藻为食物,故河虾与水蚤的种间关系是捕食和种间竞争,C正确;根据食物链可知,属于第三营养级的生物有鱼甲、鱼乙、河虾,D错误。

3.某相对稳定的草原生态系统中食物链(网)主要有甲、乙、丙、丁、戊五个种群,且消费者只能以其前一营养级的所有生物为食,各种群生物体内某种重金属含量如图所示:

种群 甲 乙 丙 丁 戊

重金属含量微克/公斤·鲜重 0.0027 0.0025 0.026 0.025 0.5

下列说法正确的是( )

A.图中五个种群构成的食物链(网)最可能为甲→乙→丙→丁→戊

B.甲、乙、丙、丁、戊五个种群的所有生物个体统称为一个生物群落

C.在甲、乙、丙、丁、戊生物种群之间碳的流动形式是CO2

D.据图可知,该生态系统中的甲与乙、丙与丁分别处于同一营养级

解析:选D。通过图中重金属的含量分析,甲与乙重金属的含量基本相同,处于同一营养级,丙与丁重金属的含量基本相同,处于同一营养级,营养级越高重金属含量越多,因此营养级最低的为甲、乙,营养级最高的为戊,食物网为,A错误,D正确;甲、乙、丙、丁、戊只代表了生产者和消费者,缺少分解者,不能称为一个群落,B错误;碳在生物群落的各类生物体中以含碳有机物的形式流动,C错误。

二、能量流动的相关计算

[真题体验]

1.(2021·山东卷,节选)海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。

图中M用于生长、发育和繁殖的能量为__________ kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为____________%(保留一位小数),该生态系统中的能量________(填“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。

解析:生长、发育和繁殖的能量=同化的能量-呼吸作用消耗的能量=3281+2826-3619=2488 kJ/(m2·a);由M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)×100%≈6.3%,能量流动的方向是单向的不能循环。

答案:2488 6.3 不能

2.(经典高考题,节选)为缓解人口增长带来的世界性粮食紧张状况,人类可以适当改变膳食结构,若将(草食)动物性与植物性食物的比例由1∶1调整为1∶4,地球可供养的人口数量是原来的__________倍。(能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后两位数字)

解析:考察生态系统的能量流动。可假设原来所供养的人为X,改变膳食结构后可供养的人为Y,则植物的总能量为X÷10%+X÷10%÷10%(改善之前),Y÷10%+Y÷10%÷10%(改善之后),而改善之前和之后植物的总能量相等,故X÷10%+X÷10%÷10%=Y÷10%+Y÷10%÷10%,两侧分别提取出X和Y,然后求Y/X即可。

答案:1.96

[方法提炼]

1.能量传递效率的相关“最值”计算

(1)食物链越短,最高营养级获得的能量越多。

(2)生物间的取食关系越简单,生态系统的能量流动过程中消耗的能量越少。具体计算方法如下:

知低营养级求高营养级 知高营养级求低营养级

获能量最多 选最短食物链按×20%计算 需最多能量 选最长食物链按÷10%计算

获能量最少 选最长食物链按×10%计算 需最少能量 选最短食物链按÷20%计算

2.能量传递效率的有关“定值”计算

(1)已确定营养级间能量传递效率的,不能按“最值”法计算,而需按具体数值计数。例如,在食物链A→B→C→D中,能量传递效率分别为a%、b%、c%,若A的能量为M,则D获得的能量为M×a%×b%×c%。

(2)如果是在食物网中,某一营养级同时从上一营养级多种生物获得能量,且各途径所获得的生物量比例确定,则按照各单独的食物链进行计算后合并。

3.具有人工能量输入的能量传递效率计算

人为输入到某一营养级的能量是该营养级同化量的一部分,但却不是从上一营养级流入的能量。如求第二营养级至第三营养级传递效率时,应为第三营养级从第二营养级同化的能量(不包括人工输入到第三营养级的能量)/第二营养级的同化量(包括人工输入到第二营养级的能量)×100%。

[类题演练]

1.假设如图所示食物网中水稻固定的太阳能为E,若同一营养级所获得的能量的比例相等,且能量传递效率为10%时,人获得的能量为( )

A.10%E B.1%E

C.4%E D.15%E

解析:选C。水稻固定的能量为E,同一营养级所获得的能量的比例相等且按10%传递,则第二营养级的鸭子、奶牛和人共可获得10%E,且各占1/3,然后人还可以从鸭子、奶牛中获得它们所获得能量的10%,因此人获得的总能量为1/3×10%E+2/3×10%E×10%=4%E,C正确。

2.在如图所示的食物网中,假如猫头鹰的食物有2/5来自兔子,2/5来自鼠,1/5来自蛇,那么猫头鹰若增加20 g体重,最少需要消费植物( )

A.600 g B.900 g

C.1600 g D.5600 g

解析:选B。通过食物链(植物→兔→猫头鹰),猫头鹰增重20×2/5=8(g),最少需要消费植物的量为8÷20%÷20%=200(g);通过食物链(植物→鼠→猫头鹰),猫头鹰增重20×2/5=8(g),最少需要消费植物的量为8÷20%÷20%=200(g);通过食物链(植物→鼠→蛇→猫头鹰),猫头鹰增重20×1/5=4(g),最少需要消费植物的量为4÷20%÷20%÷20%=500(g)。所以合计需要消费植物200+200+500=900(g),A、C、D不符合题意,B符合题意。

3.如图为一食物网。若要使丙体重增加x,已知其食用的动物性食物(乙)所占比例为a,则至少需要的生产者(甲)的量为y,那么x与y的关系可表示为( )

A.y=90ax+10x

B.y=25ax+5x

C.y=20ax+5x

D.y=10ax+10x

解析:选C。由题干中的“至少”可知,应该按最大传递效率20%计算,a表示动物性食物(乙)所占比例,则1-a表示直接从生产者(甲)获得食物所占比例,故有(1-a)x÷20%+ax÷20%÷20%=y,即y=20ax+5x,C符合题意。

4.某生态系统中存在如图所示的食物网,如将丙的食物比例由甲∶乙=1∶1调整为2∶1,能量传递效率按10%计算,该生态系统能承载丙的数量是原来的( )

A.1.375倍 B.1.875倍

C.1.273倍 D.0.575倍

解析:选A。当甲∶乙=1∶1时,设丙生物量增重1,按能量传递效率10%计算,逆推可知,甲至少应提供÷10%+÷10%÷10%=55;当甲∶乙=2∶1时,设丙生物量增重x,仍按能量传递效率10%计算,逆推可知,甲至少应提供x÷10%+x÷10%÷10%=40x;该生态系统中甲的提供量不变仍为55,则有40x=55,x=1.375,A符合题意。

5.如图为某人工鱼塘的主要能量流动图解,其中a、b、c、d为相关鱼的能量同化量。下列相关叙述正确的是( )

A.鱼种甲和鱼种乙间的能量传递效率为(b+d)/(a+c)×100%

B.鱼种乙中不同个体在鱼塘不同水层觅食不能体现群落的垂直结构

C.群落中各种群间不存在地理隔离,因而能进行基因交流

D.若除去鱼种乙并增加投放饲料,则鱼种甲的数量会呈现“J”形增长

解析:选B。据图分析,鱼种甲和鱼种乙间的能量传递效率为b/(a+c)×100%,A错误;鱼种乙中不同个体在鱼塘不同水层觅食,属于种群的空间特征,不能体现群落的垂直结构,B正确;群落中各种群间不存在地理隔离,但存在生殖隔离,因而不能进行基因交流,C错误;若除去鱼种乙并增加投放饲料,则鱼种甲的食物非常充足,但是生存空间是有限的,因此鱼种甲在鱼塘中将呈现“S”形数量增长,D错误。

同课章节目录