2024—2025学年度河北省保定市高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度河北省保定市高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 21:45:46 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年第一学期期末调研考试

高一历史试题(A)

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的考生号、姓名、考点学校、考场号及座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需要改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.距今8500年左右的西河、小荆山遗址是山东地区的重要文化遗存,从遗址中发现了数量不等的石斧、石铲、蚌铲、蚌镰等,在大量出土的石器中,尤其多见石铲、石斧、磨盘、磨棒等工具组合,这说明了

A.我国先民进入了旧石器时代 B.山东地区已迈入阶级社会的门槛

C.原始农业种植阶段已经开启 D.精耕细作农业生产模式已经形成

2.《战国策·魏策三》载:魏将与秦攻韩,朱己谓魏王曰:“通韩上党于共、莫,使道已通,因而关之,出入省赋之,是魏重质韩以其上党也。共有其赋,足以富国,韩必德魏。”据此可推断,战国时期

A.列国实行重农抑商政策 B.士阶层利用关税政策实现合纵连横

C.诸侯国之间贸易的繁荣 D.关税成为影响国家关系的主要因素

3.河西地区,汉初是匈奴浑邪王、休屠王的领地。汉元狩二年(前121),霍去病两次出师河西,杀虏数万人。浑邪王、休屠王恐被单于所诛,谋降汉,霍去病出师相迎,浑邪王将四万余人降汉,汉据有河西之地。这

A.有利于保障陆上丝绸之路的畅通 B.为汉武帝设置西域都护府提供了前提

C.是汉初黄老无为思想的具体实践 D.为平定七国之乱创设了有利外部条件

4.《魏书·太祖纪》:386年,拓跋珪诏有司议定国号。群臣认为应以代(原国号)为号。诏曰:“昔朕远祖,虽践王位,未定九州。逮于朕躬,扫平中土,宜仍先号,以为魏焉。”从诏书可以看出拓跋珪舍“代”取“魏”作为国号旨在

A.加快民族交融的步伐 B.构建民族政权合法性

C.彰显自己的丰功伟绩 D.扩大中原文化影响力

5.职贡图主要是指描绘邦交国、蕃属国或周边部族向皇帝觐见纳贡的图像,常由朝廷敕命绘制。唐朝画家阎立本创作的《职贡图》描绘的是唐太宗时婆利国和罗刹国朝贡的情景,这反映出

A.唐朝采用羁縻政策治理边疆 B.盛唐时中外民间交往频繁

C.唐代“画圣”注重以形写神 D.国家政策折射了综合国力

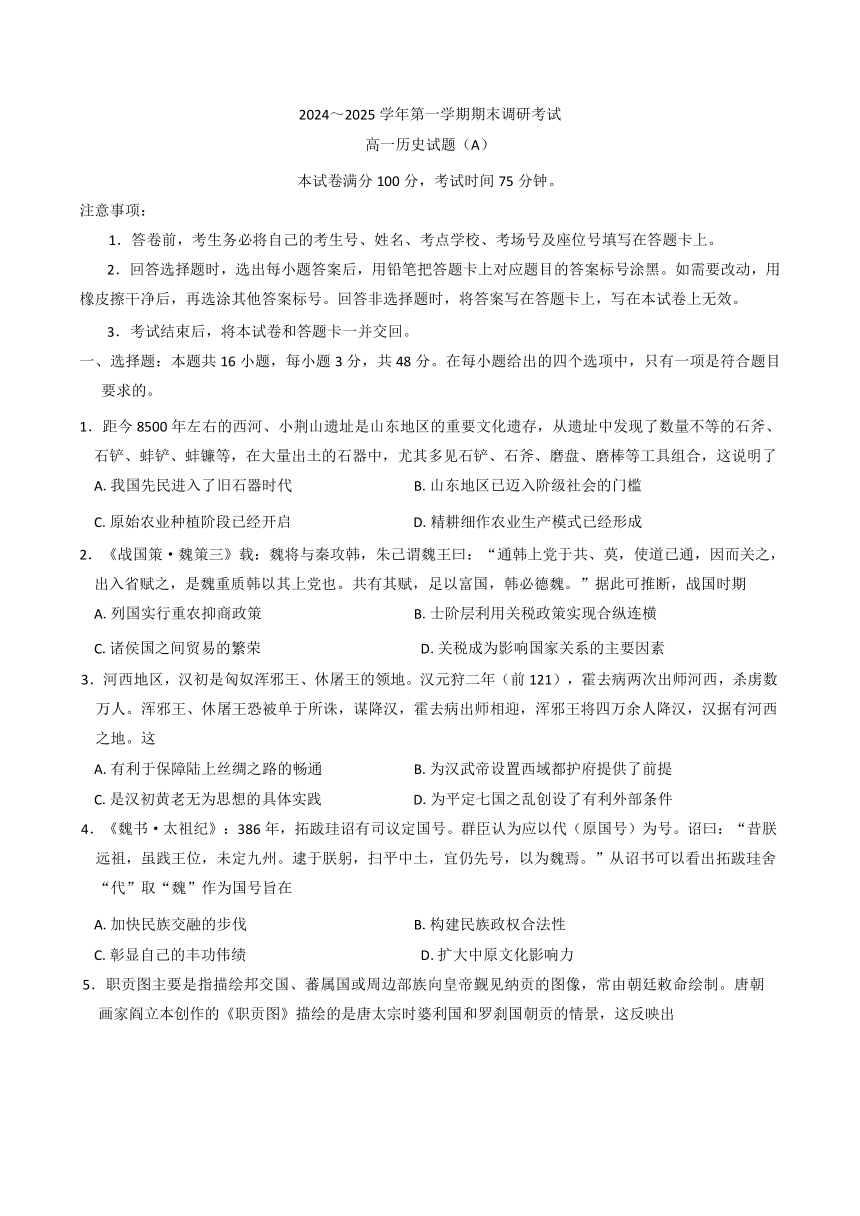

6.如图,两宋之交正处于中国历代气温的明显低谷期,对以农业立国的政权来说势必会产生诸多影响。据此推知,下列说法最有可能的是

A.黄河流域农业税收增加 B.民族战争频发

C.国家人口呈现大幅增殖 D.政府守内虚外

7.宋代急递铺一般在战时设立,专门递送紧要军事文件,战争平息后撤销。元代的急递铺大体沿袭宋制,但在元初战争平息后,急递铺仍然保持下来,并成为与驿站相互补充的常设驿传机构。元朝急递铺的设置

A.完全承袭了宋朝邮驿传递的旧制 B.强化通信管理推动了经济交流

C.直接构建了边疆内地一体化格局 D.便于政令通达巩固国家大一统

8.明朝万历四十四年(1616)水饷(船舶税)缴纳标准为“西洋船面阔一丈六尺以上者,征饷五两,每多尺加银五钱;东洋船颇小量,减西洋十分之三;鸡笼、淡水地近,船小,每船面阔一尺,征水饷五钱。”水饷的征收表明

A.大明王朝厉行海禁 B.海外贸易税成为政府的主要税源

C.东南倭患彻底解决 D.国家政策允许民间私人海外贸易

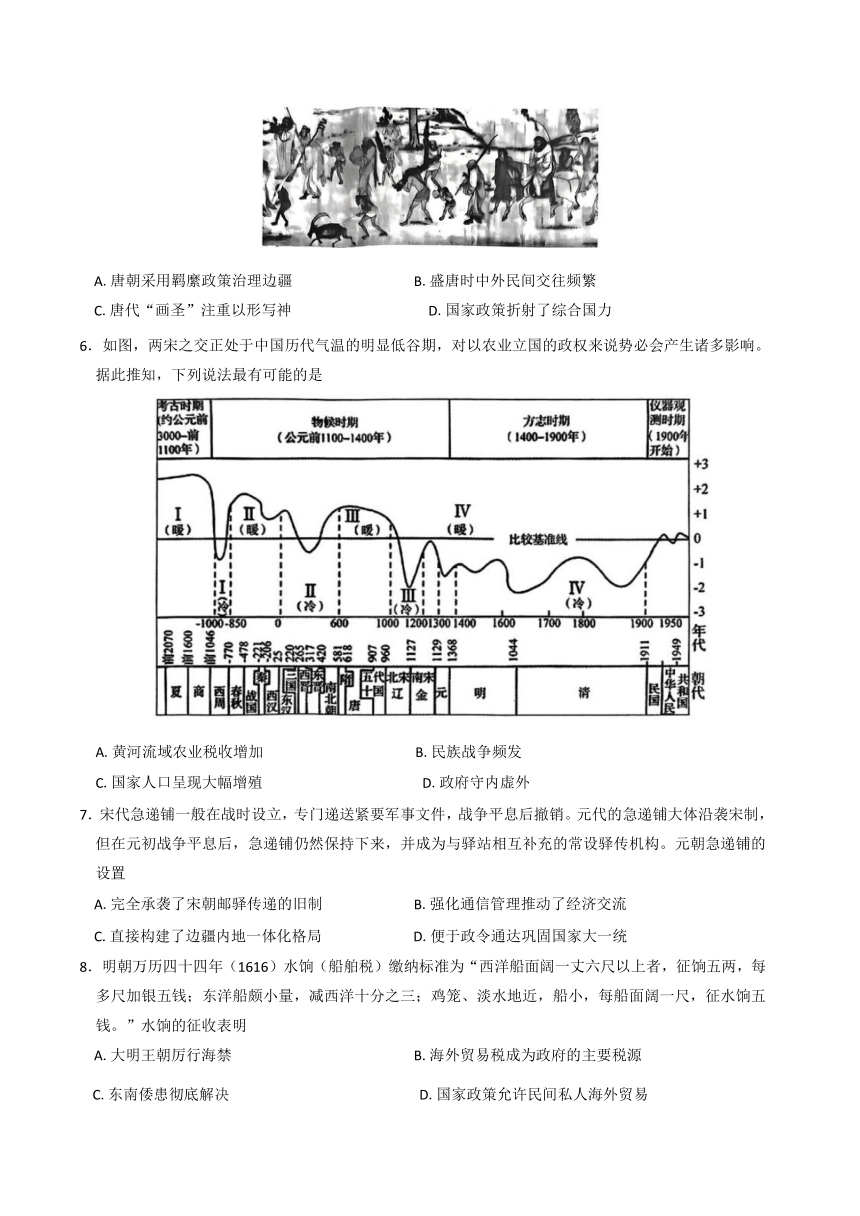

9.基本奠定现代中国版图的是

10.以倡导“师夷长技以制夷”为核心的的《海国图志》一面世就遭遇了一片喊“烧”之声,而1898年出版的由严复在赫胥黎《进化论与伦理学》基础上翻译而成《天演论》,出版后受到了人们的热烈欢迎。这一变化源于

A.《海国图志》仅是一本世界史的著作 B.甲午中日战争后民族危机加剧

C.中国近代民族资本主义经济迅速发展 D.近代国人崇洋媚外的心理使然

11.《国闻备乘》中写道清末新政以来的筹款之法,盖有数端:一曰百货统捐,创自江西;一曰烟酒增税,创自北洋;一曰铜元余利,创自广东;······一曰房捐,一曰米捐······皆东南各督抚私自筹画。取民之法愈巧,侵蚀之术愈工。材料可用来说明

A.清朝统治在中国大地上的土崩瓦解

B.湘淮系汉族地主官僚集团开始崛起

C.新政期间工商业经济获得较大发展

D.清末新政助推了晚清政治革命进程

12.在中国革命的实践中,中国共产党人创作了诸多脍炙人口的歌曲如《国民革命歌》《黄河大合唱》《松花江上》《军民大生产》《团结就是力量》《减租》等,这些歌曲旨在

A.进一步传播马克思主义思想 B.形成中国特色革命文化

C.唤醒人民群众革命和民族意识 D.探索民主革命的新道路

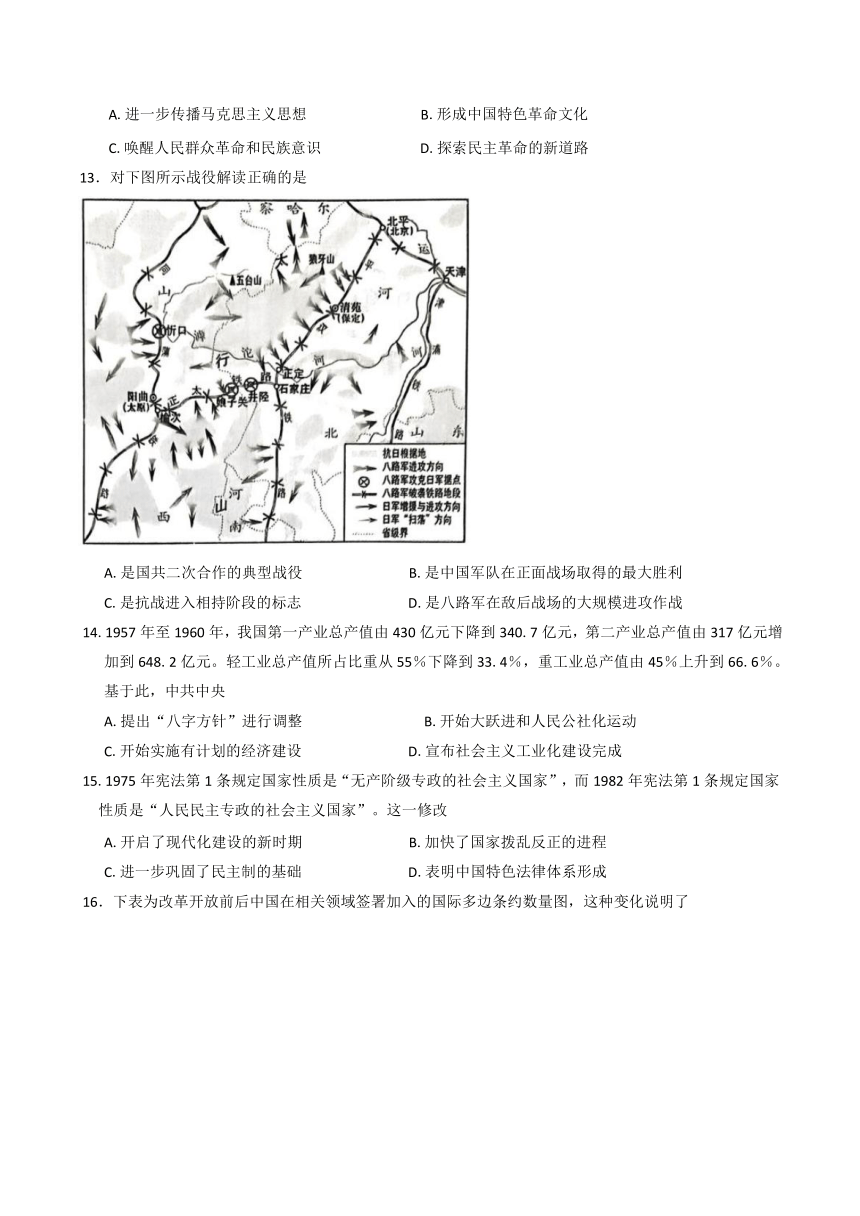

13.对下图所示战役解读正确的是

A.是国共二次合作的典型战役 B.是中国军队在正面战场取得的最大胜利

C.是抗战进入相持阶段的标志 D.是八路军在敌后战场的大规模进攻作战

14.1957年至1960年,我国第一产业总产值由430亿元下降到340.7亿元,第二产业总产值由317亿元增加到648.2亿元。轻工业总产值所占比重从55%下降到33.4%,重工业总产值由45%上升到66.6%。基于此,中共中央

A.提出“八字方针”进行调整 B.开始大跃进和人民公社化运动

C.开始实施有计划的经济建设 D.宣布社会主义工业化建设完成

15.1975年宪法第1条规定国家性质是“无产阶级专政的社会主义国家”,而1982年宪法第1条规定国家性质是“人民民主专政的社会主义国家”。这一修改

A.开启了现代化建设的新时期 B.加快了国家拨乱反正的进程

C.进一步巩固了民主制的基础 D.表明中国特色法律体系形成

16.下表为改革开放前后中国在相关领域签署加入的国际多边条约数量图,这种变化说明了

A.中国积极参与联合国的各项事务 B.中国参与全球治理的实力提升

C.中国是全球经贸增长的第一引擎 D.人类命运共同体成为全球共识

二、非选择题:共52分。其中第17题12分、18题12分、19题16分、20题12分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料徽之山大抵居十之五,民鲜田畴,以货殖为恒产。春月持余赀出贸什一之利,为一岁计,冬月怀归,有数岁一归者。上贾之所入,当上家之产;中贾之所入,当中家之产;小贾之所入,当下家之产。善识低昂时取予,以故贾之所入,视旁郡倍厚。

-《徽州府志》卷2《风俗》

(1)依据材料,概括影响徽商发展的因素。(6分)

(2)结合所学知识,补充一条影响明清商帮发展的因素并说明理由。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料在对中国历史的研究中,人们往往选取两个相邻的朝代作为一个单元,例如秦汉、汉魏、魏晋、隋唐、唐宋、宋元、元明、明清。除了相邻的朝代,有时候还可以设定跨度大一些的单元,例如秦汉魏晋南北朝、六朝隋唐、宋元明、元明清等。这种设定时代单元的研究取向,不仅仅是时间上的连贯性使然,每一个单元的划分背后都体现了某种特有的研究视角和切入点。例如以六朝隋唐为单元的研究,关注的核心是贵族体制问题。以宋元明为单元的研究,关注的则主要是蒙元统治对中国历史的影响问题。

-摘编自刘后滨主编《唐宋历史评论(第一辑)》依据材料并结合所学知识,选择其中一个时代单元或者重新设定一个时代单元,并阐释理由。(要求:明确所选时代单元,逻辑严谨,史论结合,表述成文)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料“铸牢中华民族共同体意识”是新时代党的民族工作的“纲”与“主线”。“中华民族”一词是唯一代表中国现代民族的共同体名称,已经内化为国民日用而不觉的文化基因。但“中华民族”这一现代性称谓并非古来有之:

时间 文件 内容

1922 《关于国际帝国主义与中国和中国共产党的决议案》 “推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立。”首次使用了“中华民族”这一概念

1922 《中国共产党第二次全国代表大会宣言》 将生活在新疆、西藏、内蒙地区的少数民族称为“异种民族”

1931 《关于中国境内少数民族问题的决议案》 此决议对于确立中国境内各民族一律平等的地位是具有重要历史意义的,但也尚未将各少数民族与汉族视为一个统一不可分的整体

1934 《中国人民对日作战的基本纲领》 “现在全中国的民众,不管是汉人或是其他民族(蒙古、回族、满洲、西藏、苗瑶等等),都处在一个非常危险的生死的关头”

1937 《特区政府施政纲领》 出现了“挽救中华民族的危亡”的表述

1939 《中国革命和中国共产党》 专门设立一节对“中华民族”进行了着重论述,标志着中国共产党“中华民族”观念的最终形成。

1939 《抗日战士政治课本》 “中国有四万万五千万人口,组成中华民族。中华民族包括汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶、番、黎、夷等几十个民族。”

-摘编自李维军《中国共产党“铸牢中华民族共同体意识”概念的源流与语义演变-以党的历史文献为中心的文本考察》

(1)依据材料并结合所学知识,分析中国共产党提出“中华民族”概念的背景。(8分)

(2)依据材料,概括中华民族内涵的变化并分析其影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“银元之战”是1949年6月,人民政府为制止恶性通货膨胀、稳定物价,同投机资本进行的一场斗争。当时拥有大量资产的投机者试图通过银元的投机来阻止人民币进入市场,严重冲击金融市场,引起物价飞涨,以上海市斗争最为激烈。人民政府断然采取了强有力的措施,查封上海证券大楼,逮捕进行非法交易的投机巨头和银元贩子。武汉、广州等地也采取相应行动,严厉取缔和打击银元投机活动。“米棉之战”是新中国成立初期打击国内米棉投机活动的一场斗争。在“银元之战”中受到打击的上海投机资本不甘心失败,很快转向粮食、棉纱和煤炭市场,利用物资极其匮乏的情况,大做投机生意,引发又一次全国性涨价高潮。人民政府紧急从全国各地将大批粮食、棉纱和煤炭调往上海、北京等大城市。当市场物价在投机商人哄抬之下达到顶点的时候,人民政府指导各地集中时间、集中物资统一向市场抛售,同时收紧银根。这次波及地区最广、持续时间最长、涨幅最大的物价风潮,仅十天左右就被平息。

-摘编自刘上洋《中外应对危机100例》材料二从抗日战争开始到1949年,我解放区的财经工作一直是处于分散管理状态。各解放区自有货币,自管收支,中央只做统一政策领导。这种分散管理的办法,在解放区被分割的情况下是完全必要的。但是,全国解放后财经工作必须从基本上的分散管理前进到基本上的统一管理原则,否则,收支机关就会脱节,国家财政收支就不可能平衡,金融物价就会继续波动,整个国民经济的恢复和建设就难以正常进行。

-摘编自陈原、宋文庆《新中国成立初期稳定物价、统一财经的重大决策》

(1)依据材料一并结合所学,分析新中国成立初期国家为稳定物价所采取措施的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国统一财经的意义。(6分)

2024—2025学年度河北省保定市高一第一学期期末考试历史试题(A)

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:距今约8500年属于新石器时代早期,此时人们已开始从事原始农业,遗址中出土的石铲、石斧等工具组合可证明这一点。A选项旧石器时代距今200万年左右;B选项私有制产生、阶级分化明显,中国即将迈入阶级社会门槛是在新石器时代晚期,距今5000年左右;D选项精耕细作在春秋战国时期随着铁犁牛耕出现而形成。

2.答案:C

简析:朱己以增加韩魏间关税收入游说魏王勿联秦攻韩,反映出当时列国间贸易繁荣,高关税政策才有意义。A选项材料未体现重农抑商;B选项材料中韩魏行为虽有联合抗秦之意,但未体现合纵连横;D选项无法判断关税是影响国家关系的主要因素。

3.答案:A

简析:公元前121年汉据河西地区并设置河西四郡,为丝绸之路畅通提供政治保障。B选项西域都护府于公元前60年设置;C选项汉武帝北击匈奴是积极有为措施,并非汉初黄老无为思想实践;D选项七国之乱发生在汉景帝时期。

4.答案:B

简析:拓跋珪舍“代”取“魏”,是为表明自己虽出自殊俗,但仍属华夏,构建民族政权合法性。A选项客观上利于民族交融,但这是意义并非目的;C选项彰显功绩不是主要目的;D选项材料未涉及中原文化传播。

5.答案:D

简析:阎立本的《职贡图》描绘外国朝贡情景,展现唐朝外交活动,反映对外开放政策和强大国力。A选项画中描绘的是外国,不属于中国边疆地区;B选项职贡图体现的是官方交流,且并非盛唐时期;C选项唐代画圣是吴道子,且该画未体现以形写神。

6.答案:B

简析:两宋之交气温低谷期,北方游牧民族因气候寒冷南迁,易与农耕民族发生战争。A选项农业收成减产,税收增加可能性小;C选项材料未体现与人口增殖的因果关系;D选项政府守内虚外主要是加强专制集权,与材料关系不大。

7.答案:D

简析:元朝急递铺成为常设驿传机构,便于政令下达,巩固大一统格局。A选项宋朝临时设置,元朝成为常设,并非完全承袭;B选项急递铺主要是政治功能,不能直接推动经济交流;C选项材料未体现。

8.答案:D

简析:海商按船只大小缴纳船舶税,说明国家允许民间私人海外贸易。A选项厉行海禁说法错误;B选项无法判断海外贸易税在政府税源中的比重;C选项材料无法判断倭患解决情况。

9.答案:A

简析:清朝基本奠定现代中国版图,B选项唐朝、C选项元朝、D选项明朝的版图与现代中国版图差异较大。

10.答案:B

简析:甲午战后民族危机加剧,严复的《天演论》介绍的进化论思想契合时代需求。A选项《海国图志》不只是世界史著作;C选项表述不严谨且与材料关联不大;D选项不能解释材料现象。

11.答案:D

简析:清末新政中政府剥削加剧阶级矛盾,加速清政府瓦解。A选项清朝统治土崩瓦解是在武昌起义后;B选项湘淮系汉族地主官僚集团崛起于镇压太平天国时期;C选项材料未涉及工商业发展状况。

12.答案:C

简析:这些歌曲创作于国民大革命和抗日战争时期,旨在唤醒民众革命和民族意识。A选项歌曲内容不涉及马克思主义;B选项这是客观影响,不是主观目的;D选项材料不是在探索革命道路。

13.答案:D

简析:图片展示的是百团大战,是八路军在敌后战场的大规模进攻作战。A选项国共二次合作典型战役是太原会战等,图片未体现国民党军事力量;B选项台儿庄战役是正面战场胜利,图片显示的是敌后战场;C选项武汉、广州陷落后抗战进入相持阶段。

14.答案:A

简析:1957-1960年大跃进和人民公社化运动导致国民经济比例失调,1961年提出“八字方针”调整。B选项1958年开始大跃进和人民公社化运动,是造成问题的原因;C选项有计划经济建设始于1953年一五计划;D选项中国社会主义工业化建设仍在发展中,未完成。

15.答案:C

简析:1982年宪法将国家性质改为“人民民主专政”更符合国情,有利于巩固民主基础。A选项十一届三中全会开启现代化建设新时期;B选项拨乱反正始于文革结束后,1981年基本完成;D选项仅一部宪法不能构成法律体系。

16.答案:B

简析:改革开放后中国签署加入国际多边条约数量增加,表明参与全球治理能力提升。A选项材料未体现参与联合国各项事务;C选项不能得出中国是全球经贸增长第一引擎;D选项人类命运共同体未成为全球共识。

二、非选择题

17.

(1)答案:自然地理条件(山多地少);坚韧不拔的进取精神;商业目光敏锐,善把握商机。

(1)简析:从材料“徽之山大抵居十之五,民鲜田畴”可知自然地理条件影响;“春月持余赀出贸什一之利,为一岁计,冬月怀归,有数岁一归者”体现进取精神;“善识低昂时取予,以故贾之所入,视旁郡倍厚”表明善于把握商机。

(2)答案:示例:生产差异性。明清时期,高产作物引进,大量经济作物种植,经济发展呈现专业化、区域化,各地生产的差异性推动商业贸易的发展,商品生产日益发展,商品流通日益发达,为各地商人集团的兴起或产生提供了经济发展背景。

(2)简析:明清时期农业生产变化,使得不同地区有不同产品需求,促进商业贸易,为商帮兴起创造条件,从经济发展角度解释了商帮发展的因素。

18.

答案:示例:隋唐。隋朝建立后,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成。唐朝继承和完善科举制度,唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主;武则天扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试;唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。隋文帝时期正式确立了三省六部制,唐朝时期三省六部进一步完备,三省的职权分工明确,又彼此牵制,三省长官共议国事,执宰相之职。是我国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。综上隋唐时期在制度建设方面多有承袭与创新,将其划定为一个时期是其内在逻辑决定的。

简析:从科举制和三省六部制在隋唐时期的发展与完善进行阐述,说明这一时期在制度建设上的传承与创新,体现划分时代单元的合理性。

19.

(1)答案:近代西方列强入侵,民族危机不断加剧;资本主义经济不断发展,无产阶级力量壮大;五四运动促使中华民族第一次全面觉醒;中国共产党的成立;马克思主义科学理论的大力传播,并与中国实际国情相结合等。

(1)简析:结合当时时代背景,从民族危机、经济发展、思想觉醒、政党成立和理论传播等方面分析中国共产党提出“中华民族”概念的背景。

(2)答案:变化:民族涵盖的范围不断扩大;民族平等形成共识。影响:巩固和扩大了民族统一战线,为抗日战争和新民主主义革命的胜利提供了保障;巩固和发展了统一多民族国家;丰富了毛泽东思想,为新中国的民族政策提供了理论基础;利于扩大群众基础,增强党的执政能力。

(2)简析:依据材料梳理中华民族内涵变化,从对革命胜利、国家发展、理论丰富和党的建设等方面阐述其影响。

20.

(1)答案:由中央统一部署,各大城市联动;经济措施和行政法律措施相结合(多措并举);原则性和策略性相结合;秉持实事求是的科学态度;遵循客观经济规律,借助有利时机。

(1)简析:根据“银元之战”“米棉之战”中政府的行动,如查封大楼、逮捕投机者、调运物资抛售等,总结出稳定物价措施的特点。

(2)答案:有利于促进收支平衡,实现国家经济秩序的好转;稳定了物价,改善了人民生活;有助于推动新中国各项事业的开展;赢得了人民对新中国政权的认同;为社会主义计划经济体制的建立奠定了基础。

(2)简析:从统一财经对经济秩序、人民生活、国家建设、政权巩固和经济体制建立等方面分析其意义。

高一历史试题(A)

本试卷满分100分,考试时间75分钟。

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的考生号、姓名、考点学校、考场号及座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需要改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.距今8500年左右的西河、小荆山遗址是山东地区的重要文化遗存,从遗址中发现了数量不等的石斧、石铲、蚌铲、蚌镰等,在大量出土的石器中,尤其多见石铲、石斧、磨盘、磨棒等工具组合,这说明了

A.我国先民进入了旧石器时代 B.山东地区已迈入阶级社会的门槛

C.原始农业种植阶段已经开启 D.精耕细作农业生产模式已经形成

2.《战国策·魏策三》载:魏将与秦攻韩,朱己谓魏王曰:“通韩上党于共、莫,使道已通,因而关之,出入省赋之,是魏重质韩以其上党也。共有其赋,足以富国,韩必德魏。”据此可推断,战国时期

A.列国实行重农抑商政策 B.士阶层利用关税政策实现合纵连横

C.诸侯国之间贸易的繁荣 D.关税成为影响国家关系的主要因素

3.河西地区,汉初是匈奴浑邪王、休屠王的领地。汉元狩二年(前121),霍去病两次出师河西,杀虏数万人。浑邪王、休屠王恐被单于所诛,谋降汉,霍去病出师相迎,浑邪王将四万余人降汉,汉据有河西之地。这

A.有利于保障陆上丝绸之路的畅通 B.为汉武帝设置西域都护府提供了前提

C.是汉初黄老无为思想的具体实践 D.为平定七国之乱创设了有利外部条件

4.《魏书·太祖纪》:386年,拓跋珪诏有司议定国号。群臣认为应以代(原国号)为号。诏曰:“昔朕远祖,虽践王位,未定九州。逮于朕躬,扫平中土,宜仍先号,以为魏焉。”从诏书可以看出拓跋珪舍“代”取“魏”作为国号旨在

A.加快民族交融的步伐 B.构建民族政权合法性

C.彰显自己的丰功伟绩 D.扩大中原文化影响力

5.职贡图主要是指描绘邦交国、蕃属国或周边部族向皇帝觐见纳贡的图像,常由朝廷敕命绘制。唐朝画家阎立本创作的《职贡图》描绘的是唐太宗时婆利国和罗刹国朝贡的情景,这反映出

A.唐朝采用羁縻政策治理边疆 B.盛唐时中外民间交往频繁

C.唐代“画圣”注重以形写神 D.国家政策折射了综合国力

6.如图,两宋之交正处于中国历代气温的明显低谷期,对以农业立国的政权来说势必会产生诸多影响。据此推知,下列说法最有可能的是

A.黄河流域农业税收增加 B.民族战争频发

C.国家人口呈现大幅增殖 D.政府守内虚外

7.宋代急递铺一般在战时设立,专门递送紧要军事文件,战争平息后撤销。元代的急递铺大体沿袭宋制,但在元初战争平息后,急递铺仍然保持下来,并成为与驿站相互补充的常设驿传机构。元朝急递铺的设置

A.完全承袭了宋朝邮驿传递的旧制 B.强化通信管理推动了经济交流

C.直接构建了边疆内地一体化格局 D.便于政令通达巩固国家大一统

8.明朝万历四十四年(1616)水饷(船舶税)缴纳标准为“西洋船面阔一丈六尺以上者,征饷五两,每多尺加银五钱;东洋船颇小量,减西洋十分之三;鸡笼、淡水地近,船小,每船面阔一尺,征水饷五钱。”水饷的征收表明

A.大明王朝厉行海禁 B.海外贸易税成为政府的主要税源

C.东南倭患彻底解决 D.国家政策允许民间私人海外贸易

9.基本奠定现代中国版图的是

10.以倡导“师夷长技以制夷”为核心的的《海国图志》一面世就遭遇了一片喊“烧”之声,而1898年出版的由严复在赫胥黎《进化论与伦理学》基础上翻译而成《天演论》,出版后受到了人们的热烈欢迎。这一变化源于

A.《海国图志》仅是一本世界史的著作 B.甲午中日战争后民族危机加剧

C.中国近代民族资本主义经济迅速发展 D.近代国人崇洋媚外的心理使然

11.《国闻备乘》中写道清末新政以来的筹款之法,盖有数端:一曰百货统捐,创自江西;一曰烟酒增税,创自北洋;一曰铜元余利,创自广东;······一曰房捐,一曰米捐······皆东南各督抚私自筹画。取民之法愈巧,侵蚀之术愈工。材料可用来说明

A.清朝统治在中国大地上的土崩瓦解

B.湘淮系汉族地主官僚集团开始崛起

C.新政期间工商业经济获得较大发展

D.清末新政助推了晚清政治革命进程

12.在中国革命的实践中,中国共产党人创作了诸多脍炙人口的歌曲如《国民革命歌》《黄河大合唱》《松花江上》《军民大生产》《团结就是力量》《减租》等,这些歌曲旨在

A.进一步传播马克思主义思想 B.形成中国特色革命文化

C.唤醒人民群众革命和民族意识 D.探索民主革命的新道路

13.对下图所示战役解读正确的是

A.是国共二次合作的典型战役 B.是中国军队在正面战场取得的最大胜利

C.是抗战进入相持阶段的标志 D.是八路军在敌后战场的大规模进攻作战

14.1957年至1960年,我国第一产业总产值由430亿元下降到340.7亿元,第二产业总产值由317亿元增加到648.2亿元。轻工业总产值所占比重从55%下降到33.4%,重工业总产值由45%上升到66.6%。基于此,中共中央

A.提出“八字方针”进行调整 B.开始大跃进和人民公社化运动

C.开始实施有计划的经济建设 D.宣布社会主义工业化建设完成

15.1975年宪法第1条规定国家性质是“无产阶级专政的社会主义国家”,而1982年宪法第1条规定国家性质是“人民民主专政的社会主义国家”。这一修改

A.开启了现代化建设的新时期 B.加快了国家拨乱反正的进程

C.进一步巩固了民主制的基础 D.表明中国特色法律体系形成

16.下表为改革开放前后中国在相关领域签署加入的国际多边条约数量图,这种变化说明了

A.中国积极参与联合国的各项事务 B.中国参与全球治理的实力提升

C.中国是全球经贸增长的第一引擎 D.人类命运共同体成为全球共识

二、非选择题:共52分。其中第17题12分、18题12分、19题16分、20题12分。

17.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料徽之山大抵居十之五,民鲜田畴,以货殖为恒产。春月持余赀出贸什一之利,为一岁计,冬月怀归,有数岁一归者。上贾之所入,当上家之产;中贾之所入,当中家之产;小贾之所入,当下家之产。善识低昂时取予,以故贾之所入,视旁郡倍厚。

-《徽州府志》卷2《风俗》

(1)依据材料,概括影响徽商发展的因素。(6分)

(2)结合所学知识,补充一条影响明清商帮发展的因素并说明理由。(6分)

18.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料在对中国历史的研究中,人们往往选取两个相邻的朝代作为一个单元,例如秦汉、汉魏、魏晋、隋唐、唐宋、宋元、元明、明清。除了相邻的朝代,有时候还可以设定跨度大一些的单元,例如秦汉魏晋南北朝、六朝隋唐、宋元明、元明清等。这种设定时代单元的研究取向,不仅仅是时间上的连贯性使然,每一个单元的划分背后都体现了某种特有的研究视角和切入点。例如以六朝隋唐为单元的研究,关注的核心是贵族体制问题。以宋元明为单元的研究,关注的则主要是蒙元统治对中国历史的影响问题。

-摘编自刘后滨主编《唐宋历史评论(第一辑)》依据材料并结合所学知识,选择其中一个时代单元或者重新设定一个时代单元,并阐释理由。(要求:明确所选时代单元,逻辑严谨,史论结合,表述成文)

19.(16分)阅读材料,完成下列要求。

材料“铸牢中华民族共同体意识”是新时代党的民族工作的“纲”与“主线”。“中华民族”一词是唯一代表中国现代民族的共同体名称,已经内化为国民日用而不觉的文化基因。但“中华民族”这一现代性称谓并非古来有之:

时间 文件 内容

1922 《关于国际帝国主义与中国和中国共产党的决议案》 “推翻国际帝国主义的压迫,达到中华民族完全独立。”首次使用了“中华民族”这一概念

1922 《中国共产党第二次全国代表大会宣言》 将生活在新疆、西藏、内蒙地区的少数民族称为“异种民族”

1931 《关于中国境内少数民族问题的决议案》 此决议对于确立中国境内各民族一律平等的地位是具有重要历史意义的,但也尚未将各少数民族与汉族视为一个统一不可分的整体

1934 《中国人民对日作战的基本纲领》 “现在全中国的民众,不管是汉人或是其他民族(蒙古、回族、满洲、西藏、苗瑶等等),都处在一个非常危险的生死的关头”

1937 《特区政府施政纲领》 出现了“挽救中华民族的危亡”的表述

1939 《中国革命和中国共产党》 专门设立一节对“中华民族”进行了着重论述,标志着中国共产党“中华民族”观念的最终形成。

1939 《抗日战士政治课本》 “中国有四万万五千万人口,组成中华民族。中华民族包括汉、满、蒙、回、藏、苗、瑶、番、黎、夷等几十个民族。”

-摘编自李维军《中国共产党“铸牢中华民族共同体意识”概念的源流与语义演变-以党的历史文献为中心的文本考察》

(1)依据材料并结合所学知识,分析中国共产党提出“中华民族”概念的背景。(8分)

(2)依据材料,概括中华民族内涵的变化并分析其影响。(8分)

20.(12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一“银元之战”是1949年6月,人民政府为制止恶性通货膨胀、稳定物价,同投机资本进行的一场斗争。当时拥有大量资产的投机者试图通过银元的投机来阻止人民币进入市场,严重冲击金融市场,引起物价飞涨,以上海市斗争最为激烈。人民政府断然采取了强有力的措施,查封上海证券大楼,逮捕进行非法交易的投机巨头和银元贩子。武汉、广州等地也采取相应行动,严厉取缔和打击银元投机活动。“米棉之战”是新中国成立初期打击国内米棉投机活动的一场斗争。在“银元之战”中受到打击的上海投机资本不甘心失败,很快转向粮食、棉纱和煤炭市场,利用物资极其匮乏的情况,大做投机生意,引发又一次全国性涨价高潮。人民政府紧急从全国各地将大批粮食、棉纱和煤炭调往上海、北京等大城市。当市场物价在投机商人哄抬之下达到顶点的时候,人民政府指导各地集中时间、集中物资统一向市场抛售,同时收紧银根。这次波及地区最广、持续时间最长、涨幅最大的物价风潮,仅十天左右就被平息。

-摘编自刘上洋《中外应对危机100例》材料二从抗日战争开始到1949年,我解放区的财经工作一直是处于分散管理状态。各解放区自有货币,自管收支,中央只做统一政策领导。这种分散管理的办法,在解放区被分割的情况下是完全必要的。但是,全国解放后财经工作必须从基本上的分散管理前进到基本上的统一管理原则,否则,收支机关就会脱节,国家财政收支就不可能平衡,金融物价就会继续波动,整个国民经济的恢复和建设就难以正常进行。

-摘编自陈原、宋文庆《新中国成立初期稳定物价、统一财经的重大决策》

(1)依据材料一并结合所学,分析新中国成立初期国家为稳定物价所采取措施的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国统一财经的意义。(6分)

2024—2025学年度河北省保定市高一第一学期期末考试历史试题(A)

答案及简析

一、选择题

1.答案:C

简析:距今约8500年属于新石器时代早期,此时人们已开始从事原始农业,遗址中出土的石铲、石斧等工具组合可证明这一点。A选项旧石器时代距今200万年左右;B选项私有制产生、阶级分化明显,中国即将迈入阶级社会门槛是在新石器时代晚期,距今5000年左右;D选项精耕细作在春秋战国时期随着铁犁牛耕出现而形成。

2.答案:C

简析:朱己以增加韩魏间关税收入游说魏王勿联秦攻韩,反映出当时列国间贸易繁荣,高关税政策才有意义。A选项材料未体现重农抑商;B选项材料中韩魏行为虽有联合抗秦之意,但未体现合纵连横;D选项无法判断关税是影响国家关系的主要因素。

3.答案:A

简析:公元前121年汉据河西地区并设置河西四郡,为丝绸之路畅通提供政治保障。B选项西域都护府于公元前60年设置;C选项汉武帝北击匈奴是积极有为措施,并非汉初黄老无为思想实践;D选项七国之乱发生在汉景帝时期。

4.答案:B

简析:拓跋珪舍“代”取“魏”,是为表明自己虽出自殊俗,但仍属华夏,构建民族政权合法性。A选项客观上利于民族交融,但这是意义并非目的;C选项彰显功绩不是主要目的;D选项材料未涉及中原文化传播。

5.答案:D

简析:阎立本的《职贡图》描绘外国朝贡情景,展现唐朝外交活动,反映对外开放政策和强大国力。A选项画中描绘的是外国,不属于中国边疆地区;B选项职贡图体现的是官方交流,且并非盛唐时期;C选项唐代画圣是吴道子,且该画未体现以形写神。

6.答案:B

简析:两宋之交气温低谷期,北方游牧民族因气候寒冷南迁,易与农耕民族发生战争。A选项农业收成减产,税收增加可能性小;C选项材料未体现与人口增殖的因果关系;D选项政府守内虚外主要是加强专制集权,与材料关系不大。

7.答案:D

简析:元朝急递铺成为常设驿传机构,便于政令下达,巩固大一统格局。A选项宋朝临时设置,元朝成为常设,并非完全承袭;B选项急递铺主要是政治功能,不能直接推动经济交流;C选项材料未体现。

8.答案:D

简析:海商按船只大小缴纳船舶税,说明国家允许民间私人海外贸易。A选项厉行海禁说法错误;B选项无法判断海外贸易税在政府税源中的比重;C选项材料无法判断倭患解决情况。

9.答案:A

简析:清朝基本奠定现代中国版图,B选项唐朝、C选项元朝、D选项明朝的版图与现代中国版图差异较大。

10.答案:B

简析:甲午战后民族危机加剧,严复的《天演论》介绍的进化论思想契合时代需求。A选项《海国图志》不只是世界史著作;C选项表述不严谨且与材料关联不大;D选项不能解释材料现象。

11.答案:D

简析:清末新政中政府剥削加剧阶级矛盾,加速清政府瓦解。A选项清朝统治土崩瓦解是在武昌起义后;B选项湘淮系汉族地主官僚集团崛起于镇压太平天国时期;C选项材料未涉及工商业发展状况。

12.答案:C

简析:这些歌曲创作于国民大革命和抗日战争时期,旨在唤醒民众革命和民族意识。A选项歌曲内容不涉及马克思主义;B选项这是客观影响,不是主观目的;D选项材料不是在探索革命道路。

13.答案:D

简析:图片展示的是百团大战,是八路军在敌后战场的大规模进攻作战。A选项国共二次合作典型战役是太原会战等,图片未体现国民党军事力量;B选项台儿庄战役是正面战场胜利,图片显示的是敌后战场;C选项武汉、广州陷落后抗战进入相持阶段。

14.答案:A

简析:1957-1960年大跃进和人民公社化运动导致国民经济比例失调,1961年提出“八字方针”调整。B选项1958年开始大跃进和人民公社化运动,是造成问题的原因;C选项有计划经济建设始于1953年一五计划;D选项中国社会主义工业化建设仍在发展中,未完成。

15.答案:C

简析:1982年宪法将国家性质改为“人民民主专政”更符合国情,有利于巩固民主基础。A选项十一届三中全会开启现代化建设新时期;B选项拨乱反正始于文革结束后,1981年基本完成;D选项仅一部宪法不能构成法律体系。

16.答案:B

简析:改革开放后中国签署加入国际多边条约数量增加,表明参与全球治理能力提升。A选项材料未体现参与联合国各项事务;C选项不能得出中国是全球经贸增长第一引擎;D选项人类命运共同体未成为全球共识。

二、非选择题

17.

(1)答案:自然地理条件(山多地少);坚韧不拔的进取精神;商业目光敏锐,善把握商机。

(1)简析:从材料“徽之山大抵居十之五,民鲜田畴”可知自然地理条件影响;“春月持余赀出贸什一之利,为一岁计,冬月怀归,有数岁一归者”体现进取精神;“善识低昂时取予,以故贾之所入,视旁郡倍厚”表明善于把握商机。

(2)答案:示例:生产差异性。明清时期,高产作物引进,大量经济作物种植,经济发展呈现专业化、区域化,各地生产的差异性推动商业贸易的发展,商品生产日益发展,商品流通日益发达,为各地商人集团的兴起或产生提供了经济发展背景。

(2)简析:明清时期农业生产变化,使得不同地区有不同产品需求,促进商业贸易,为商帮兴起创造条件,从经济发展角度解释了商帮发展的因素。

18.

答案:示例:隋唐。隋朝建立后,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。隋炀帝时,始建进士科,科举制度形成。唐朝继承和完善科举制度,唐太宗增加了考试科目,以进士和明经两科为主;武则天扩大科举取士的人数,首创了武举和殿试;唐玄宗任用高官主持考试,提高了科举考试的地位。隋文帝时期正式确立了三省六部制,唐朝时期三省六部进一步完备,三省的职权分工明确,又彼此牵制,三省长官共议国事,执宰相之职。是我国政治制度的重大变革,对此后历朝产生了深远影响。综上隋唐时期在制度建设方面多有承袭与创新,将其划定为一个时期是其内在逻辑决定的。

简析:从科举制和三省六部制在隋唐时期的发展与完善进行阐述,说明这一时期在制度建设上的传承与创新,体现划分时代单元的合理性。

19.

(1)答案:近代西方列强入侵,民族危机不断加剧;资本主义经济不断发展,无产阶级力量壮大;五四运动促使中华民族第一次全面觉醒;中国共产党的成立;马克思主义科学理论的大力传播,并与中国实际国情相结合等。

(1)简析:结合当时时代背景,从民族危机、经济发展、思想觉醒、政党成立和理论传播等方面分析中国共产党提出“中华民族”概念的背景。

(2)答案:变化:民族涵盖的范围不断扩大;民族平等形成共识。影响:巩固和扩大了民族统一战线,为抗日战争和新民主主义革命的胜利提供了保障;巩固和发展了统一多民族国家;丰富了毛泽东思想,为新中国的民族政策提供了理论基础;利于扩大群众基础,增强党的执政能力。

(2)简析:依据材料梳理中华民族内涵变化,从对革命胜利、国家发展、理论丰富和党的建设等方面阐述其影响。

20.

(1)答案:由中央统一部署,各大城市联动;经济措施和行政法律措施相结合(多措并举);原则性和策略性相结合;秉持实事求是的科学态度;遵循客观经济规律,借助有利时机。

(1)简析:根据“银元之战”“米棉之战”中政府的行动,如查封大楼、逮捕投机者、调运物资抛售等,总结出稳定物价措施的特点。

(2)答案:有利于促进收支平衡,实现国家经济秩序的好转;稳定了物价,改善了人民生活;有助于推动新中国各项事业的开展;赢得了人民对新中国政权的认同;为社会主义计划经济体制的建立奠定了基础。

(2)简析:从统一财经对经济秩序、人民生活、国家建设、政权巩固和经济体制建立等方面分析其意义。

同课章节目录