2024—2025学年度宁夏回族自治区吴忠市同心县四校联考高一第一学期期末考试历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024—2025学年度宁夏回族自治区吴忠市同心县四校联考高一第一学期期末考试历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 71.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-02-07 22:06:26 | ||

图片预览

文档简介

2024~2025学年高一年级第一学期期末学业水平监测试卷

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第一至八单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.春秋战国时期,随着生产的发展和领主经济的破坏,社会关系发生了重大变化。其在商业上的表现是

A.“工商食官”的建立 B.自由工商业者的涌现

C.重农抑商政策出台 D.商人群体跻身社会上层

2.秦汉以下,列朝力行郡县,帝王仍对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但明令王侯们“食土而不临民”。这一做法的主要目的是

A.巩固郡县制度 B.加强中央集权

C.减轻百姓负担 D.维持兵农合一

3.司马光在《资治通鉴》称:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”江南地区出现这种现象的主要原因是

A.人口南迁带来先进生产技术 B.政府大力提倡种植经济作物

C.大运河加强了南北方的沟通 D.统治者的改革促进经济发展

4.隋朝将归附的突厥首领册立为可汗,并将其部下迁至“朔方”之地,建立起隋朝与突厥的藩属关系。唐太宗时,不再册立首领(可汗),而是任命民族首领为唐朝的都督、刺史,以地方官的身份来管理本民族和地区的事务。这一变化

A.说明唐朝处理民族关系的方式多元 B.有效保障了边疆地区的稳定

C.利于增强统一多民族国家的凝聚力 D.埋下了藩镇分裂割据的隐患

5.《曾国藩文集》中有:“自朱子表章周(敦颐)子、二程子、张子,以为上接孔孟之传。后世君相师儒,笃守其说,莫之或易。”据此可知,曾国藩

A.十分重视理学的教育作用 B.强调孔孟思想受到官方的推崇

C.认识到理学注重理论研究 D.肯定了程朱理学对儒学的传承

6.蒙古汗国灭云南大理国后,元世祖忽必烈“以其地内属本朝,立为藩府,设置如内地”,后设置云南行省进行管辖。由此可知,元朝统治者对边疆的治理

A.阻碍多民族国家的统一 B.呈现与内地一体化趋势

C.加剧西南地区民族矛盾 D.不利于行政效率的提高

7.元末明初之际,日本处于南北分裂的混战时期。战争中失败的武士流落海上,伙同浪人和奸商海匪,侵扰我国沿海地区。明朝中叶以后,东南沿海不法官僚和流氓盗贼等,引狼入室,更使得倭寇肆无忌惮。为此,明廷

A.在广州设置市舶司 B.下令戚继光等人平倭

C.派遣郑和远航海外 D.关闭了长途海运航线

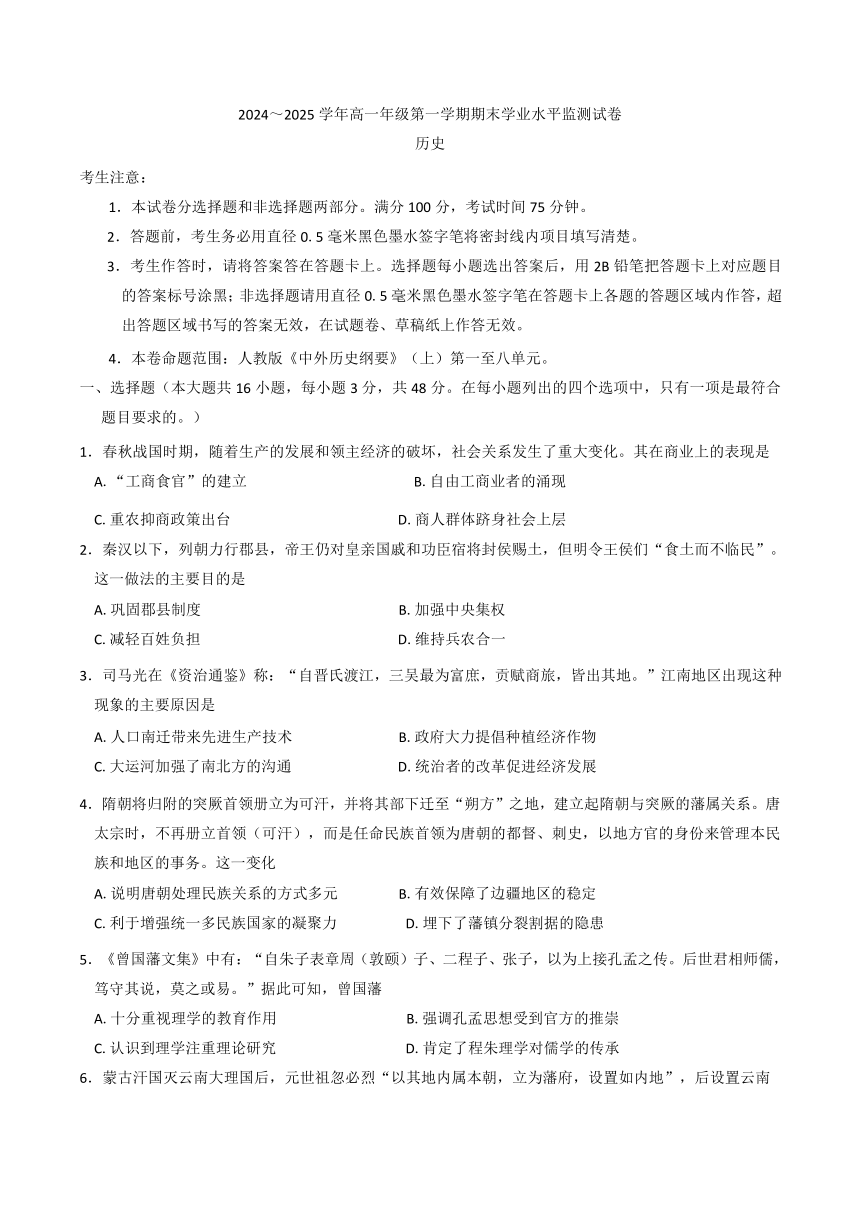

8.下表是清朝政府册载的乾隆十八年(1753年)到嘉庆十七年(1812年)间全国耕地面积和人口数统计情况。由此可知,这一时期

年份 全国册载耕地面积(顷) 全国在册人口数(口)

1753 7 352 218 183 678 359

1766 7 807 290 208 095 767

1784 7 605 694 286 321 307

1812 7 889 256 333 700 560

A.人地矛盾日益尖锐 B.社会经济快速发展

C.高产作物开始引进 D.土地兼并现象严重

9.《天朝田亩制度》确定“凡天下田,天下人同耕”的原则,将土地按人口分配;在产品分配问题中提出,每户留足口粮,其余归“圣库”。这说明《天朝田亩制度》

A.主张废除封建土地所有制 B.旨在建立近现代社会秩序

C.满足了农民对土地的需要 D.具有鲜明的资本主义色彩

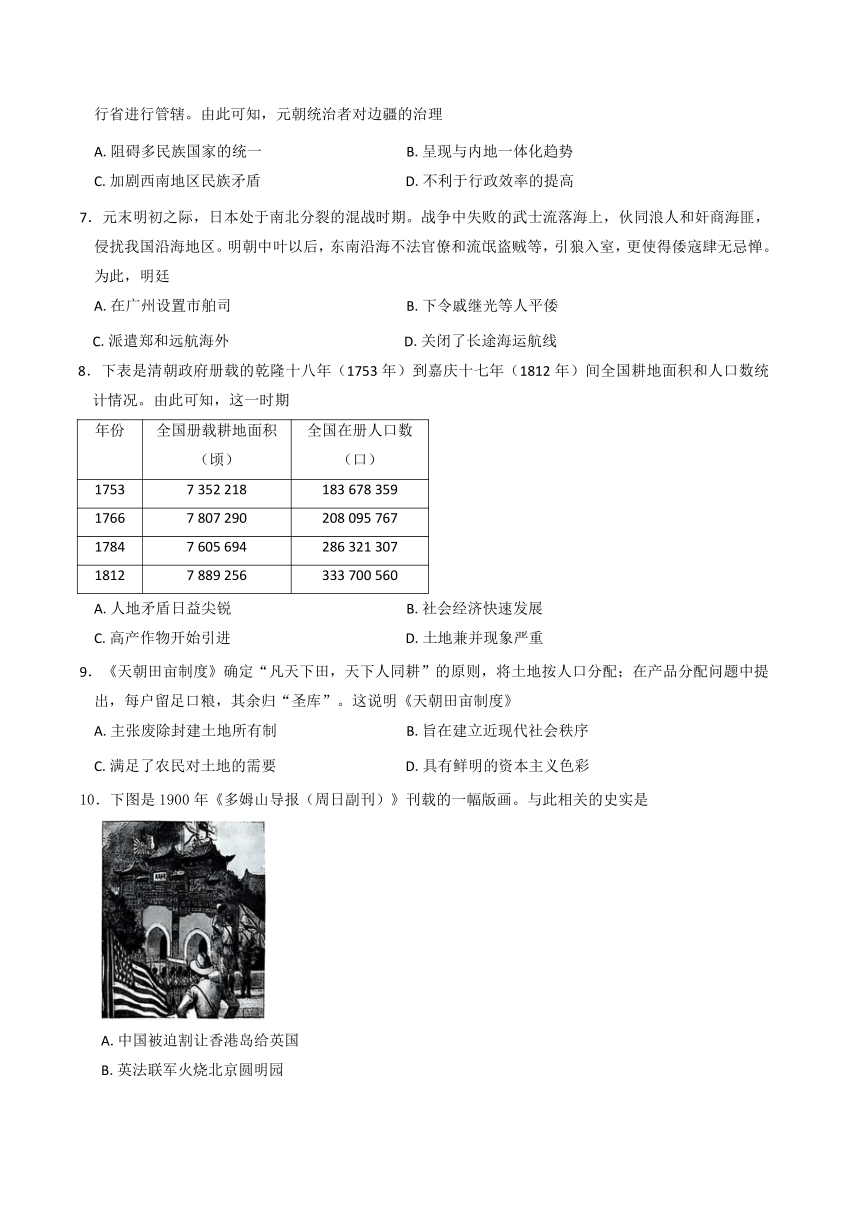

10.下图是1900年《多姆山导报(周日副刊)》刊载的一幅版画。与此相关的史实是

A.中国被迫割让香港岛给英国

B.英法联军火烧北京圆明园

C.列强掀起了瓜分中国的狂潮

D.清政府沦为“洋人的朝廷”

11.“中国封建社会本来有个头,它是大权独揽的绝对权威,是反动统治秩序保持稳定的重心所在。几千年来都是如此,现在突然把这个头砍掉了,整个反动统治秩序就乱了套。”对材料理解正确的是

A.清政府积极推进立宪运动 B.辛亥革命结束了封建帝制

C.袁世凯死后北洋军阀混战 D.“东南互保”威胁清朝统治

12.在民国时期,以城镇市民为主体发起的大大小小的“抵制外货”与“提倡国货”运动不断上演。1912年10月,国民政府参议院通过并颁布的《服制案》中,规定国民礼服等皆需用国产布。这些做法

A.催生了企业家实业救国的思潮 B.阻止了列强对华的资本输出

C.迟滞了中国沦为殖民地的步伐 D.助推了民族资本主义的发展

13.1928年,一则标题为“奉吉黑热昨晨易帜”的消息占满了当时的主流报刊,主要内容为“奉吉黑热二十九日易帜、晨七时青白旗满城飞扬、各机关放假休息庆祝”。此事件对当时的政局造成的直接影响为

A.造成“宁汉合流”的政治局面 B.促成了国共第一次合作的形成

C.使国民政府完成了“形式”统一 D.标志着国民党专制统治的确立

14.朱德曾赋诗:“红军荟萃井冈山,主力形成在此间。领导有方在百炼,人民专政靠兵权。”这首诗纪念的事件

A.标志城市包围农村武装道路的确立 B.推动了全国革命事业的发展

C.意味着中华苏维埃中央政府的成立 D.印证了人民军队的建设初具雏形

15.1939年2月,陕甘宁边区政府发布《关于发展生产运动的紧急通知》,动员边区人民参与生产,实现自给自足。当年4月,边区政府颁布《陕甘宁边区人民生产奖励条例》,激励边区人民积极开展大生产运动。由此可知,大生产运动的开展

A.促进抗日民族统一战线形成 B.适应了正面战场的战争需要

C.巩固了敌后抗日民主根据地 D.体现了中共七大的工作要求

16.下面是1948年上半年国民政府财政状况简表。对其分析正确的是

预算收入 预算支出 实际收入 实际支出

58万亿元 96万亿元 80万亿元 340万亿元

A.国统区经济根本好转 B.国民政府被迫实行通货紧缩

C.贪腐导致了财政亏空 D.内战引发国民政府财政危机

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

汉初承秦制,由丞相参与皇帝决策;丞相多由一、二功臣、贵戚出任,并有独立的丞相府办公。因职事繁多,至武帝时,丞相府吏员已增至三百余人。唐朝完善了南北朝时期的三省制,形成了中书主出命、门下主封驳、尚书主执行的三省分职制。此外,唐太宗常以“参预朝政”“参知机务”等职名,授予部分资历较低的官员参与决策。至唐高宗后,须有皇帝加封的“同中书门下三品”等职名方能为相成为定制。

-摘编自田兆阳《古代行政中枢机构的嬗变及其走势》

材料二

明初中枢机构基本承袭前元,但因君相间对中枢决策权的争夺出现了突变,并奠定了整个明代中枢政治发展的方向。虽然这一突变使君权实现了集中,却难以平衡集权与效率的矛盾,迫使后世嗣君在解决集权与效率的平衡时,不得不对明代中枢决策体制进行适当的调整。

-摘编自王剑李文玉《承继、突变与适调:明初政治变动中的政治文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉初至唐中枢机构演变的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明初中枢机构的“突变”及后世嗣君的“调整”。综合上述材料,简述我国古代中枢机构的发展趋势。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

事实上,清政府从军工厂调拨给各军营的军火是计价的,计价就是具有商品的性质。从1874年起,天津机器局首先得到出售军火款项收入,1884年后江南制造局因出售军火而所得的财务收入更多。此外,这些近代军火工厂所使用的工人,在一开始多数是雇佣自由劳动力的出卖者。其中有的还是从外国工厂雇佣来的技工。

-摘编自夏东元《略论洋务运动》

材料二

据农商部注册的顺序号码统计,自1912年至1927年11月止,批准注册的工商企业共1627家,平均每年102.8家。从所注册的企业内容来看,纺织、矿业、华工、机械、电业、航运、火柴、医药以及农、林、牧、渔、水利等企业,均得到发展。这一时间,国内掀起了一个棉纺织建厂高潮。据统计,从1890年至1911年国内建厂31家,而1912年至1923年间,新建棉纺织厂达71家之多,建厂速度大大加快。布机数由1912年的2316台,增加到1919年的13796台,1928年的29582台。

-摘编自徐进功《试论北洋军阀统治时期我国民族工业的发展及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出洋务运动时期创办的军事工业所具有的性质并说明其理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳1912年至1928年中国民族工业发展的条件并归纳其特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

1840年以后,由于西方列强的入侵、封建统治的腐败,中国逐渐成为半殖民地半封建社会。从那时起,无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争。太平天国运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命接连而起,各种救国方案轮番出台,但都以失败而告终。“风雨如磐暗故园”,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘的状况并未改变。中国迫切需要新的思想引领救亡运动,迫切需要新的组织凝聚革命力量。而这时,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。在中国人民和中华民族的伟大觉醒中,在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中,中国共产党应运而生。

-摘编自人民日报编委会《永远把伟大建党精神继承下去发扬光大》

材料二

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上强调:“中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。”中国共产党一经成立,便开始对中国和世界产生巨大而深刻的积极影响,深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程,深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运,深刻改变了世界发展的趋势和格局。

-摘编自侯嘉斌《开天辟地的大事变-如何理解中国共产党成立的重大历史意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国共产党诞生的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对中国共产党成立“深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程”的理解。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

在中国历史上,思想领域的每一次繁荣,几乎都出现在旧体制松弛而新体制尚未形成的社会动荡时代。如春秋战国、魏晋、明朝中晚期、五四新文化运动等等。文学艺术更是在其中找到了最适合生长的土壤。之所以如此,一是因为文学艺术作为对世界的感性表达,它总是能对社会律动保持超常的敏感,二是在社会变而未变、发而未发的那个契机,它总是会走在政治前面,承担起思想启蒙的任务。但同样,一旦社会进入新的稳定时期,启蒙的任务也就让位于制度建设。启蒙的终结必然导致文学艺术的相对沉寂。

-摘编自刘成纪《文艺创新:时代的假设性命题》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以论述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

2024—2025学年度宁夏回族自治区吴忠市同心县四校联考高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:春秋战国时期,领主经济破坏,“工商食官”格局被打破,独立自由的工商业者涌现,像范蠡、吕不韦等大富商出现。A选项“工商食官”是商周时期的制度,此时已被打破;C选项重农抑商政策在战国时期商鞅变法时才开始推行,且材料未体现;D选项商人群体在当时并未跻身社会上层。

2.答案:B

简析:秦汉以后帝王封侯赐土但不让王侯“临民”,地方由中央选派的郡县长官治理,这样做的主要目的是将权力集中到中央,加强中央集权。A选项巩固郡县制度不是主要目的;C选项减轻百姓负担与该做法关联不大;D选项维持兵农合一与题干做法无关。

3.答案:A

简析:西晋以来北方战乱,大量人口南迁,带去了先进生产技术和充足劳动力,促进了江南地区的开发,使其变得富庶。B选项材料中未提及政府大力提倡种植经济作物;C选项大运河开凿于隋朝,时间不符;D选项材料强调的是江南地区富庶,而北方少数民族政权改革主要是为缓解民族矛盾、维护统治,与江南富庶原因不符。

4.答案:C

简析:隋朝与突厥是藩属关系,关系不稳定;唐太宗将突厥纳入州县官制,使其与中央有直接管理关系,增强了统一多民族国家的凝聚力。A选项材料仅体现了唐朝对突厥管理方式的变化,未体现处理民族关系方式的多元;B选项“有效保障了”说法太绝对;D选项唐朝藩镇割据隐患是节度使制度和募兵制导致的,与对突厥的管理方式无关。

5.答案:D

简析:曾国藩认为朱熹表彰周敦颐、二程子、张子,使得理学上承孔孟之传,后世都尊崇这种学说,这肯定了程朱理学对儒学的传承。A选项材料未提及理学的教育作用;B选项材料强调的是理学传承孔孟之道,并非孔孟思想受官方推崇;C选项材料没有体现理学注重理论研究。

6.答案:B

简析:元朝对云南“设置如内地”并设行省,说明对边疆的治理与内地呈现一体化趋势。A选项元朝对边疆的有效统治有利于多民族国家统一;C选项这种治理方式有利于缓和民族矛盾;D选项元代行省辖区广阔、军政集中,行政效率较高。

7.答案:B

简析:明朝倭患严重,明廷派遣戚继光等人平倭。A选项在明朝之前广州就已设置市舶司;C选项郑和远航主要目的是外交和贸易,并非针对倭寇;D选项明朝虽有海禁政策,但并非完全关闭长途海运航线,仍存在官方贸易活动。

8.答案:A

简析:从1753-1812年,耕地面积增长速度远不及人口增长速度,人均耕地数急剧下降,表明人地矛盾日益尖锐。B选项材料仅体现了耕地面积和人口数量变化,无法得出社会经济快速发展;C选项高产作物在明朝就已引进;D选项材料中没有土地兼并的相关信息。

9.答案:A

简析:《天朝田亩制度》“凡天下田,天下人同耕”的原则否定了封建地主土地所有制,“其余归‘圣库’”也在一定程度上否定了地主对农民的剥削。B选项其根本目的是维护太平天国统治,并非建立近现代社会秩序;C选项该制度未真正实施,也就没有满足农民对土地的需求;D选项具有资本主义色彩的是《资政新篇》。

10.答案:D

简析:1900年八国联军侵华,1901年签订《辛丑条约》,清政府严禁人民参加反帝运动,沦为“洋人的朝廷”,版画中多个国家国旗插在城墙上体现了这一背景。A选项是《南京条约》割让香港岛;B选项英法联军火烧圆明园是在第二次鸦片战争时期;C选项列强掀起瓜分中国狂潮是在甲午中日战争后。

11.答案:B

简析:材料中“大权独揽的绝对权威”指封建君主专制统治,“把头砍掉”意味着封建帝制结束,这是辛亥革命的成果。A选项清政府立宪运动是为了维护统治,与材料不符;C选项袁世凯死后北洋军阀混战与材料所表达的封建帝制结束无关;D选项“东南互保”是地方与列强的协议,威胁清朝统治,但未涉及封建帝制结束。

12.答案:D

简析:民国时期“抵制外货”“提倡国货”运动,推动了民族资本主义发展。A选项实业救国思潮在19世纪末就已提出;B选项这些运动无法阻止列强对华资本输出;C选项殖民地化主要涉及国家主权丧失,材料未体现,且1901年中国已完全沦为半殖民地半封建社会。

13.答案:C

简析:张学良“东北易帜”,使国民政府在形式上完成了全国统一。A选项“宁汉合流”是1927年武汉国民政府和南京国民政府合并;B选项国共第一次合作是1924年国民党一大确立;D选项国民党专制统治确立是在“宁汉合流”之后。

14.答案:B

简析:朱德诗中描述的是井冈山会师,这是创建第一个农村革命根据地的开始,推动了全国革命事业发展。A选项中国革命道路是农村包围城市,武装夺取政权,不是城市包围农村;C选项中华苏维埃中央政府成立于1931年;D选项人民军队建设初具雏形是八一南昌起义。

15.答案:C

简析:陕甘宁边区开展大生产运动,实现自给自足,为敌后抗日民主根据地提供了物质基础,巩固了根据地。A选项抗日民族统一战线1937年已形成;B选项大生产运动是在敌后抗日根据地,与正面战场无关;D选项中共七大1945年才召开。

16.答案:D

简析:1948年国共内战期间,国民政府预算收入远低于实际支出,出现巨大财政赤字,引发财政危机。A选项材料反映国统区经济走向崩溃;B选项财政赤字会引发通货膨胀,而非通货紧缩;C选项材料未提及官员贪腐情况。

二、非选择题

17.(1)

特点:汉初丞相权力较大,到唐朝宰相人数增多,由独相制向群相制转变;唐朝实行三省分职制,重视中枢机构内部的分权制衡;唐太宗让部分资历较低的官员参与决策,宰相人选范围扩大;宰相权力不断被削弱,对皇权的依赖性日益加强。

(2)

突变:明太祖废除宰相制度,权分六部。

调整:明成祖设立内阁,后来内阁权力逐渐发展。

发展趋势:相权日渐削弱,皇权不断加强。

18.(1)

性质:具有一定的资本主义性质。

理由:洋务运动时期的军事工业采用机器化生产;军事工业产品用于出售,具有商品性质;使用雇佣劳动力,存在雇佣劳动关系。

(2)

条件:中华民国建立,扫除了一些阻碍民族工业发展的政治因素;一战期间,列强忙于战争,放松了对中国的经济侵略;实业救国思潮的推动。

特点:新增企业数量多;轻工业(如棉纺织业)发展迅速;涉及行业广泛。

19.(1)

历史背景:西方列强入侵,中国半殖民地半封建化程度加深,民族危机严重;洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等救国方案失败;俄国十月革命胜利,为中国带来马克思列宁主义;新文化运动和五四运动促进了马克思主义在中国的传播;近代民族工业发展,工人阶级队伍壮大。

(2)

理解:中国共产党代表工人阶级和中华民族的利益,其成立使中国革命有了坚强领导力量;党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义,为中国革命指明了方向;在中国共产党领导下,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

20.示例一

论题:文学艺术彰显了鲜明的时代精神。

论述:春秋战国时期百家争鸣,《孔子》《老子》《诗经》《楚辞》等文学作品反映了当时的政治、经济、文化状况,传达出人们对自由、平等、正义等价值的追求。五四新文化运动时期,鲁迅、胡适等人的作品以民主和科学为主题,冲击封建旧文化,揭示社会黑暗,呼吁追求民主、科学和自由。

总结:文学艺术在不同时期都展现了时代精神的力量和魅力。

示例二

论题:文学艺术为社会启蒙提供更多的智慧和力量。

论述:春秋战国时期,《诗经》《楚辞》等作品蕴含丰富思想内涵,引导人们反思社会问题。五四新文化运动时期,鲁迅的《呐喊》、郭沫若的《女神》等作品批判人性蒙昧,鼓励个人独立,还创新了文学形式,推动了思想启蒙和社会变革。

总结:文学作品在不同历史时期都承担着思想启蒙的重要作用,推动文化进步和发展。

历史

考生注意:

1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版《中外历史纲要》(上)第一至八单元。

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.春秋战国时期,随着生产的发展和领主经济的破坏,社会关系发生了重大变化。其在商业上的表现是

A.“工商食官”的建立 B.自由工商业者的涌现

C.重农抑商政策出台 D.商人群体跻身社会上层

2.秦汉以下,列朝力行郡县,帝王仍对皇亲国戚和功臣宿将封侯赐土,但明令王侯们“食土而不临民”。这一做法的主要目的是

A.巩固郡县制度 B.加强中央集权

C.减轻百姓负担 D.维持兵农合一

3.司马光在《资治通鉴》称:“自晋氏渡江,三吴最为富庶,贡赋商旅,皆出其地。”江南地区出现这种现象的主要原因是

A.人口南迁带来先进生产技术 B.政府大力提倡种植经济作物

C.大运河加强了南北方的沟通 D.统治者的改革促进经济发展

4.隋朝将归附的突厥首领册立为可汗,并将其部下迁至“朔方”之地,建立起隋朝与突厥的藩属关系。唐太宗时,不再册立首领(可汗),而是任命民族首领为唐朝的都督、刺史,以地方官的身份来管理本民族和地区的事务。这一变化

A.说明唐朝处理民族关系的方式多元 B.有效保障了边疆地区的稳定

C.利于增强统一多民族国家的凝聚力 D.埋下了藩镇分裂割据的隐患

5.《曾国藩文集》中有:“自朱子表章周(敦颐)子、二程子、张子,以为上接孔孟之传。后世君相师儒,笃守其说,莫之或易。”据此可知,曾国藩

A.十分重视理学的教育作用 B.强调孔孟思想受到官方的推崇

C.认识到理学注重理论研究 D.肯定了程朱理学对儒学的传承

6.蒙古汗国灭云南大理国后,元世祖忽必烈“以其地内属本朝,立为藩府,设置如内地”,后设置云南行省进行管辖。由此可知,元朝统治者对边疆的治理

A.阻碍多民族国家的统一 B.呈现与内地一体化趋势

C.加剧西南地区民族矛盾 D.不利于行政效率的提高

7.元末明初之际,日本处于南北分裂的混战时期。战争中失败的武士流落海上,伙同浪人和奸商海匪,侵扰我国沿海地区。明朝中叶以后,东南沿海不法官僚和流氓盗贼等,引狼入室,更使得倭寇肆无忌惮。为此,明廷

A.在广州设置市舶司 B.下令戚继光等人平倭

C.派遣郑和远航海外 D.关闭了长途海运航线

8.下表是清朝政府册载的乾隆十八年(1753年)到嘉庆十七年(1812年)间全国耕地面积和人口数统计情况。由此可知,这一时期

年份 全国册载耕地面积(顷) 全国在册人口数(口)

1753 7 352 218 183 678 359

1766 7 807 290 208 095 767

1784 7 605 694 286 321 307

1812 7 889 256 333 700 560

A.人地矛盾日益尖锐 B.社会经济快速发展

C.高产作物开始引进 D.土地兼并现象严重

9.《天朝田亩制度》确定“凡天下田,天下人同耕”的原则,将土地按人口分配;在产品分配问题中提出,每户留足口粮,其余归“圣库”。这说明《天朝田亩制度》

A.主张废除封建土地所有制 B.旨在建立近现代社会秩序

C.满足了农民对土地的需要 D.具有鲜明的资本主义色彩

10.下图是1900年《多姆山导报(周日副刊)》刊载的一幅版画。与此相关的史实是

A.中国被迫割让香港岛给英国

B.英法联军火烧北京圆明园

C.列强掀起了瓜分中国的狂潮

D.清政府沦为“洋人的朝廷”

11.“中国封建社会本来有个头,它是大权独揽的绝对权威,是反动统治秩序保持稳定的重心所在。几千年来都是如此,现在突然把这个头砍掉了,整个反动统治秩序就乱了套。”对材料理解正确的是

A.清政府积极推进立宪运动 B.辛亥革命结束了封建帝制

C.袁世凯死后北洋军阀混战 D.“东南互保”威胁清朝统治

12.在民国时期,以城镇市民为主体发起的大大小小的“抵制外货”与“提倡国货”运动不断上演。1912年10月,国民政府参议院通过并颁布的《服制案》中,规定国民礼服等皆需用国产布。这些做法

A.催生了企业家实业救国的思潮 B.阻止了列强对华的资本输出

C.迟滞了中国沦为殖民地的步伐 D.助推了民族资本主义的发展

13.1928年,一则标题为“奉吉黑热昨晨易帜”的消息占满了当时的主流报刊,主要内容为“奉吉黑热二十九日易帜、晨七时青白旗满城飞扬、各机关放假休息庆祝”。此事件对当时的政局造成的直接影响为

A.造成“宁汉合流”的政治局面 B.促成了国共第一次合作的形成

C.使国民政府完成了“形式”统一 D.标志着国民党专制统治的确立

14.朱德曾赋诗:“红军荟萃井冈山,主力形成在此间。领导有方在百炼,人民专政靠兵权。”这首诗纪念的事件

A.标志城市包围农村武装道路的确立 B.推动了全国革命事业的发展

C.意味着中华苏维埃中央政府的成立 D.印证了人民军队的建设初具雏形

15.1939年2月,陕甘宁边区政府发布《关于发展生产运动的紧急通知》,动员边区人民参与生产,实现自给自足。当年4月,边区政府颁布《陕甘宁边区人民生产奖励条例》,激励边区人民积极开展大生产运动。由此可知,大生产运动的开展

A.促进抗日民族统一战线形成 B.适应了正面战场的战争需要

C.巩固了敌后抗日民主根据地 D.体现了中共七大的工作要求

16.下面是1948年上半年国民政府财政状况简表。对其分析正确的是

预算收入 预算支出 实际收入 实际支出

58万亿元 96万亿元 80万亿元 340万亿元

A.国统区经济根本好转 B.国民政府被迫实行通货紧缩

C.贪腐导致了财政亏空 D.内战引发国民政府财政危机

二、非选择题(本大题包括4小题,第17题12分,第18题14分,第19题14分,第20题12分,共52分。)

17.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

汉初承秦制,由丞相参与皇帝决策;丞相多由一、二功臣、贵戚出任,并有独立的丞相府办公。因职事繁多,至武帝时,丞相府吏员已增至三百余人。唐朝完善了南北朝时期的三省制,形成了中书主出命、门下主封驳、尚书主执行的三省分职制。此外,唐太宗常以“参预朝政”“参知机务”等职名,授予部分资历较低的官员参与决策。至唐高宗后,须有皇帝加封的“同中书门下三品”等职名方能为相成为定制。

-摘编自田兆阳《古代行政中枢机构的嬗变及其走势》

材料二

明初中枢机构基本承袭前元,但因君相间对中枢决策权的争夺出现了突变,并奠定了整个明代中枢政治发展的方向。虽然这一突变使君权实现了集中,却难以平衡集权与效率的矛盾,迫使后世嗣君在解决集权与效率的平衡时,不得不对明代中枢决策体制进行适当的调整。

-摘编自王剑李文玉《承继、突变与适调:明初政治变动中的政治文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述汉初至唐中枢机构演变的特点。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明初中枢机构的“突变”及后世嗣君的“调整”。综合上述材料,简述我国古代中枢机构的发展趋势。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

事实上,清政府从军工厂调拨给各军营的军火是计价的,计价就是具有商品的性质。从1874年起,天津机器局首先得到出售军火款项收入,1884年后江南制造局因出售军火而所得的财务收入更多。此外,这些近代军火工厂所使用的工人,在一开始多数是雇佣自由劳动力的出卖者。其中有的还是从外国工厂雇佣来的技工。

-摘编自夏东元《略论洋务运动》

材料二

据农商部注册的顺序号码统计,自1912年至1927年11月止,批准注册的工商企业共1627家,平均每年102.8家。从所注册的企业内容来看,纺织、矿业、华工、机械、电业、航运、火柴、医药以及农、林、牧、渔、水利等企业,均得到发展。这一时间,国内掀起了一个棉纺织建厂高潮。据统计,从1890年至1911年国内建厂31家,而1912年至1923年间,新建棉纺织厂达71家之多,建厂速度大大加快。布机数由1912年的2316台,增加到1919年的13796台,1928年的29582台。

-摘编自徐进功《试论北洋军阀统治时期我国民族工业的发展及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出洋务运动时期创办的军事工业所具有的性质并说明其理由。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳1912年至1928年中国民族工业发展的条件并归纳其特点。(8分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

1840年以后,由于西方列强的入侵、封建统治的腐败,中国逐渐成为半殖民地半封建社会。从那时起,无数仁人志士不屈不挠、前仆后继,进行了可歌可泣的斗争。太平天国运动、戊戌变法、义和团运动、辛亥革命接连而起,各种救国方案轮番出台,但都以失败而告终。“风雨如磐暗故园”,国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘的状况并未改变。中国迫切需要新的思想引领救亡运动,迫切需要新的组织凝聚革命力量。而这时,十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。在中国人民和中华民族的伟大觉醒中,在马克思列宁主义同中国工人运动的紧密结合中,中国共产党应运而生。

-摘编自人民日报编委会《永远把伟大建党精神继承下去发扬光大》

材料二

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上强调:“中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。”中国共产党一经成立,便开始对中国和世界产生巨大而深刻的积极影响,深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程,深刻改变了中国人民和中华民族的前途和命运,深刻改变了世界发展的趋势和格局。

-摘编自侯嘉斌《开天辟地的大事变-如何理解中国共产党成立的重大历史意义》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国共产党诞生的历史背景。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对中国共产党成立“深刻改变了近代以后中华民族发展的方向和进程”的理解。(6分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

在中国历史上,思想领域的每一次繁荣,几乎都出现在旧体制松弛而新体制尚未形成的社会动荡时代。如春秋战国、魏晋、明朝中晚期、五四新文化运动等等。文学艺术更是在其中找到了最适合生长的土壤。之所以如此,一是因为文学艺术作为对世界的感性表达,它总是能对社会律动保持超常的敏感,二是在社会变而未变、发而未发的那个契机,它总是会走在政治前面,承担起思想启蒙的任务。但同样,一旦社会进入新的稳定时期,启蒙的任务也就让位于制度建设。启蒙的终结必然导致文学艺术的相对沉寂。

-摘编自刘成纪《文艺创新:时代的假设性命题》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以论述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

2024—2025学年度宁夏回族自治区吴忠市同心县四校联考高一第一学期期末考试历史试题

答案及简析

一、选择题

1.答案:B

简析:春秋战国时期,领主经济破坏,“工商食官”格局被打破,独立自由的工商业者涌现,像范蠡、吕不韦等大富商出现。A选项“工商食官”是商周时期的制度,此时已被打破;C选项重农抑商政策在战国时期商鞅变法时才开始推行,且材料未体现;D选项商人群体在当时并未跻身社会上层。

2.答案:B

简析:秦汉以后帝王封侯赐土但不让王侯“临民”,地方由中央选派的郡县长官治理,这样做的主要目的是将权力集中到中央,加强中央集权。A选项巩固郡县制度不是主要目的;C选项减轻百姓负担与该做法关联不大;D选项维持兵农合一与题干做法无关。

3.答案:A

简析:西晋以来北方战乱,大量人口南迁,带去了先进生产技术和充足劳动力,促进了江南地区的开发,使其变得富庶。B选项材料中未提及政府大力提倡种植经济作物;C选项大运河开凿于隋朝,时间不符;D选项材料强调的是江南地区富庶,而北方少数民族政权改革主要是为缓解民族矛盾、维护统治,与江南富庶原因不符。

4.答案:C

简析:隋朝与突厥是藩属关系,关系不稳定;唐太宗将突厥纳入州县官制,使其与中央有直接管理关系,增强了统一多民族国家的凝聚力。A选项材料仅体现了唐朝对突厥管理方式的变化,未体现处理民族关系方式的多元;B选项“有效保障了”说法太绝对;D选项唐朝藩镇割据隐患是节度使制度和募兵制导致的,与对突厥的管理方式无关。

5.答案:D

简析:曾国藩认为朱熹表彰周敦颐、二程子、张子,使得理学上承孔孟之传,后世都尊崇这种学说,这肯定了程朱理学对儒学的传承。A选项材料未提及理学的教育作用;B选项材料强调的是理学传承孔孟之道,并非孔孟思想受官方推崇;C选项材料没有体现理学注重理论研究。

6.答案:B

简析:元朝对云南“设置如内地”并设行省,说明对边疆的治理与内地呈现一体化趋势。A选项元朝对边疆的有效统治有利于多民族国家统一;C选项这种治理方式有利于缓和民族矛盾;D选项元代行省辖区广阔、军政集中,行政效率较高。

7.答案:B

简析:明朝倭患严重,明廷派遣戚继光等人平倭。A选项在明朝之前广州就已设置市舶司;C选项郑和远航主要目的是外交和贸易,并非针对倭寇;D选项明朝虽有海禁政策,但并非完全关闭长途海运航线,仍存在官方贸易活动。

8.答案:A

简析:从1753-1812年,耕地面积增长速度远不及人口增长速度,人均耕地数急剧下降,表明人地矛盾日益尖锐。B选项材料仅体现了耕地面积和人口数量变化,无法得出社会经济快速发展;C选项高产作物在明朝就已引进;D选项材料中没有土地兼并的相关信息。

9.答案:A

简析:《天朝田亩制度》“凡天下田,天下人同耕”的原则否定了封建地主土地所有制,“其余归‘圣库’”也在一定程度上否定了地主对农民的剥削。B选项其根本目的是维护太平天国统治,并非建立近现代社会秩序;C选项该制度未真正实施,也就没有满足农民对土地的需求;D选项具有资本主义色彩的是《资政新篇》。

10.答案:D

简析:1900年八国联军侵华,1901年签订《辛丑条约》,清政府严禁人民参加反帝运动,沦为“洋人的朝廷”,版画中多个国家国旗插在城墙上体现了这一背景。A选项是《南京条约》割让香港岛;B选项英法联军火烧圆明园是在第二次鸦片战争时期;C选项列强掀起瓜分中国狂潮是在甲午中日战争后。

11.答案:B

简析:材料中“大权独揽的绝对权威”指封建君主专制统治,“把头砍掉”意味着封建帝制结束,这是辛亥革命的成果。A选项清政府立宪运动是为了维护统治,与材料不符;C选项袁世凯死后北洋军阀混战与材料所表达的封建帝制结束无关;D选项“东南互保”是地方与列强的协议,威胁清朝统治,但未涉及封建帝制结束。

12.答案:D

简析:民国时期“抵制外货”“提倡国货”运动,推动了民族资本主义发展。A选项实业救国思潮在19世纪末就已提出;B选项这些运动无法阻止列强对华资本输出;C选项殖民地化主要涉及国家主权丧失,材料未体现,且1901年中国已完全沦为半殖民地半封建社会。

13.答案:C

简析:张学良“东北易帜”,使国民政府在形式上完成了全国统一。A选项“宁汉合流”是1927年武汉国民政府和南京国民政府合并;B选项国共第一次合作是1924年国民党一大确立;D选项国民党专制统治确立是在“宁汉合流”之后。

14.答案:B

简析:朱德诗中描述的是井冈山会师,这是创建第一个农村革命根据地的开始,推动了全国革命事业发展。A选项中国革命道路是农村包围城市,武装夺取政权,不是城市包围农村;C选项中华苏维埃中央政府成立于1931年;D选项人民军队建设初具雏形是八一南昌起义。

15.答案:C

简析:陕甘宁边区开展大生产运动,实现自给自足,为敌后抗日民主根据地提供了物质基础,巩固了根据地。A选项抗日民族统一战线1937年已形成;B选项大生产运动是在敌后抗日根据地,与正面战场无关;D选项中共七大1945年才召开。

16.答案:D

简析:1948年国共内战期间,国民政府预算收入远低于实际支出,出现巨大财政赤字,引发财政危机。A选项材料反映国统区经济走向崩溃;B选项财政赤字会引发通货膨胀,而非通货紧缩;C选项材料未提及官员贪腐情况。

二、非选择题

17.(1)

特点:汉初丞相权力较大,到唐朝宰相人数增多,由独相制向群相制转变;唐朝实行三省分职制,重视中枢机构内部的分权制衡;唐太宗让部分资历较低的官员参与决策,宰相人选范围扩大;宰相权力不断被削弱,对皇权的依赖性日益加强。

(2)

突变:明太祖废除宰相制度,权分六部。

调整:明成祖设立内阁,后来内阁权力逐渐发展。

发展趋势:相权日渐削弱,皇权不断加强。

18.(1)

性质:具有一定的资本主义性质。

理由:洋务运动时期的军事工业采用机器化生产;军事工业产品用于出售,具有商品性质;使用雇佣劳动力,存在雇佣劳动关系。

(2)

条件:中华民国建立,扫除了一些阻碍民族工业发展的政治因素;一战期间,列强忙于战争,放松了对中国的经济侵略;实业救国思潮的推动。

特点:新增企业数量多;轻工业(如棉纺织业)发展迅速;涉及行业广泛。

19.(1)

历史背景:西方列强入侵,中国半殖民地半封建化程度加深,民族危机严重;洋务运动、戊戌变法、辛亥革命等救国方案失败;俄国十月革命胜利,为中国带来马克思列宁主义;新文化运动和五四运动促进了马克思主义在中国的传播;近代民族工业发展,工人阶级队伍壮大。

(2)

理解:中国共产党代表工人阶级和中华民族的利益,其成立使中国革命有了坚强领导力量;党的奋斗目标是推翻资产阶级,建立无产阶级专政,实现社会主义和共产主义,为中国革命指明了方向;在中国共产党领导下,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

20.示例一

论题:文学艺术彰显了鲜明的时代精神。

论述:春秋战国时期百家争鸣,《孔子》《老子》《诗经》《楚辞》等文学作品反映了当时的政治、经济、文化状况,传达出人们对自由、平等、正义等价值的追求。五四新文化运动时期,鲁迅、胡适等人的作品以民主和科学为主题,冲击封建旧文化,揭示社会黑暗,呼吁追求民主、科学和自由。

总结:文学艺术在不同时期都展现了时代精神的力量和魅力。

示例二

论题:文学艺术为社会启蒙提供更多的智慧和力量。

论述:春秋战国时期,《诗经》《楚辞》等作品蕴含丰富思想内涵,引导人们反思社会问题。五四新文化运动时期,鲁迅的《呐喊》、郭沫若的《女神》等作品批判人性蒙昧,鼓励个人独立,还创新了文学形式,推动了思想启蒙和社会变革。

总结:文学作品在不同历史时期都承担着思想启蒙的重要作用,推动文化进步和发展。

同课章节目录