第20课《曹刿论战》课件

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

曹刿

论战

1.正确、流利地朗读课文。

2.积累文言词语。掌握判断句、倒装句和省略句的用法。

3.学习文章取材详略得当的特点。

4.了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。

《左传》原名《左氏春秋》,是根据鲁国的历史写的编年体史书,保存了我国自公元前722年以后200多年间的许多史料。

相传《左传》为春秋时期左丘明所作。左丘明知识渊博,品德高尚,世代为史官,依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年体史书《左传》,成为史家的开山鼻祖。文字优美,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现出人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。

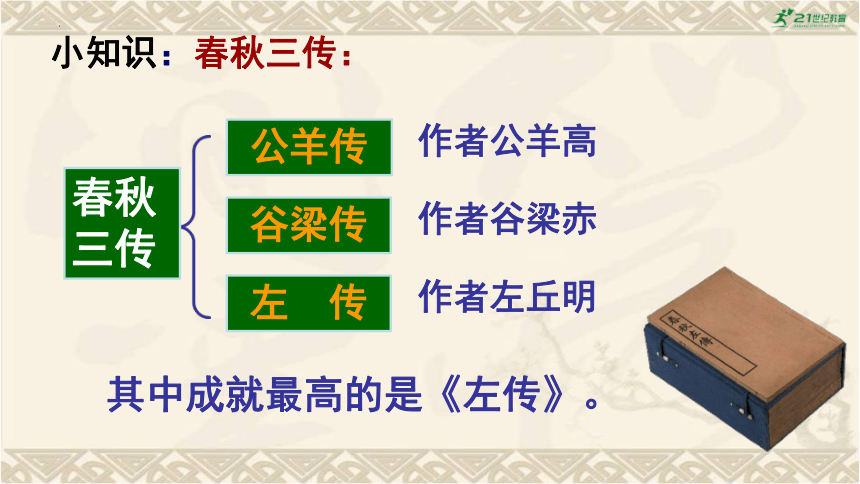

小知识:春秋三传:

左 传

谷梁传

公羊传

春秋三传

其中成就最高的是《左传》。

作者公羊高

作者谷梁赤

作者左丘明

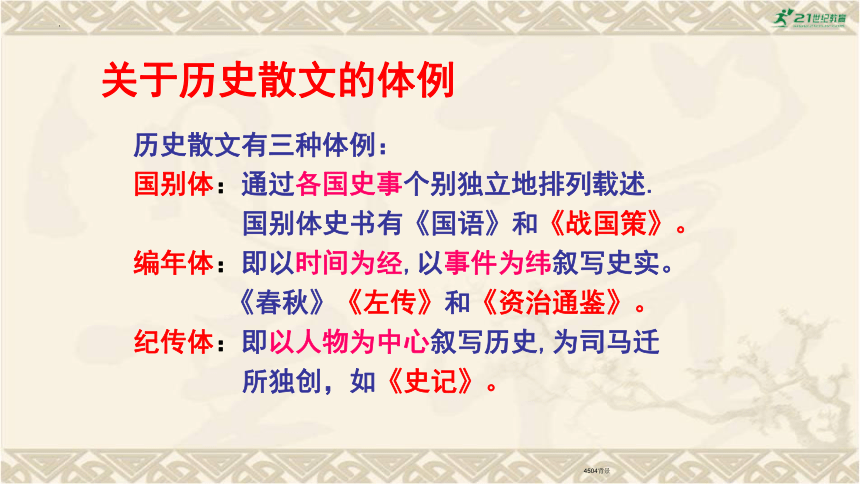

关于历史散文的体例

历史散文有三种体例:

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述.

国别体史书有《国语》和《战国策》。

编年体:即以时间为经,以事件为纬叙写史实。

《春秋》《左传》和《资治通鉴》。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁

所独创,如《史记》。

4504背景

4504背景

解题:曹刿是什么人物?

他“论”的是什么“战”?

也叫曹沫,春秋时代鲁国大夫。

他“论” 的是 春秋时以弱胜强的战役之一 —— 齐鲁长勺之战。

这次战争发生的时间是春秋初期,交战双方是强大的齐国和弱小的鲁国。交战地点是鲁国的长勺,所以史称长勺之战。发生战争的原因是齐襄公时,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒(jǔ)国和鲁国避难。公元前686年冬,齐襄公被堂弟公孙无知杀死,无知自立为君。几个月后,齐臣雍廪又杀死了公孙无知。这样,齐国一时无君,因此避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白都争相赶回齐国。鲁庄公支持公子纠主国,亲自率军护送公子纠返齐,并派管仲拦击、刺杀公子小白。然而鲁国的谋划没有成功,公子小白已出乎意料地抢先归齐,取得了君位,称为齐桓公。齐桓公即位后当即反击鲁军,两军交战于乾时(齐地),齐胜鲁败。乘兵胜之威,齐桓公胁迫鲁国杀掉了公子纠。齐桓公虽在其庶兄的血泊中巩固了权位。但对鲁国却一直怨恨难平,因此转年春(鲁庄公十年—公元前684年 )便再次发兵攻鲁,进行军事报复和武力惩罚。本篇所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。

要求:

1.读准字音,声音响亮;

2.把握朗读节奏和停顿;

3.读出不同人物的语气。

朗读课文

刿

间

帛

靡

孚

辙

轼

弗

生字词回顾

guì

jiàn

bó

fú

fú

zhé

shì

mǐ

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

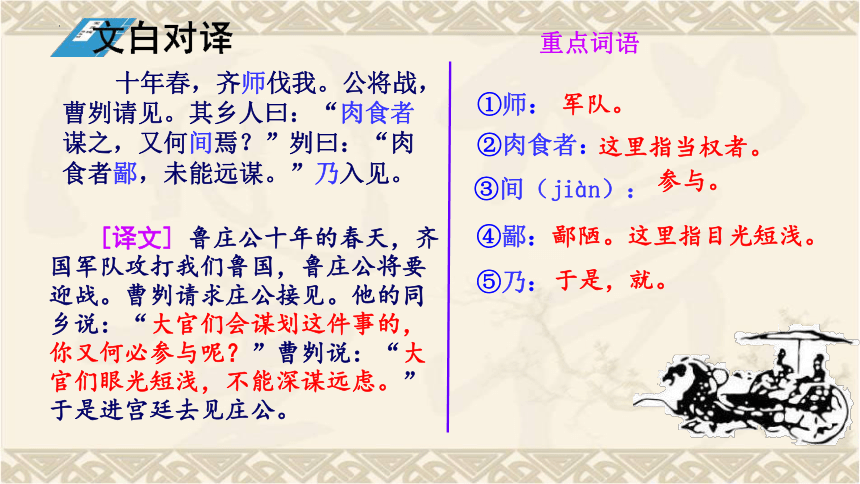

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

[译文] 鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“大官们会谋划这件事的,你又何必参与呢?”曹刿说:“大官们眼光短浅,不能深谋远虑。”于是进宫廷去见庄公。

①师:

②肉食者:

③间(jiàn):

⑤乃:

军队。

这里指当权者。

于是,就。

④鄙:

重点词语

参与。

鄙陋。这里指目光短浅。

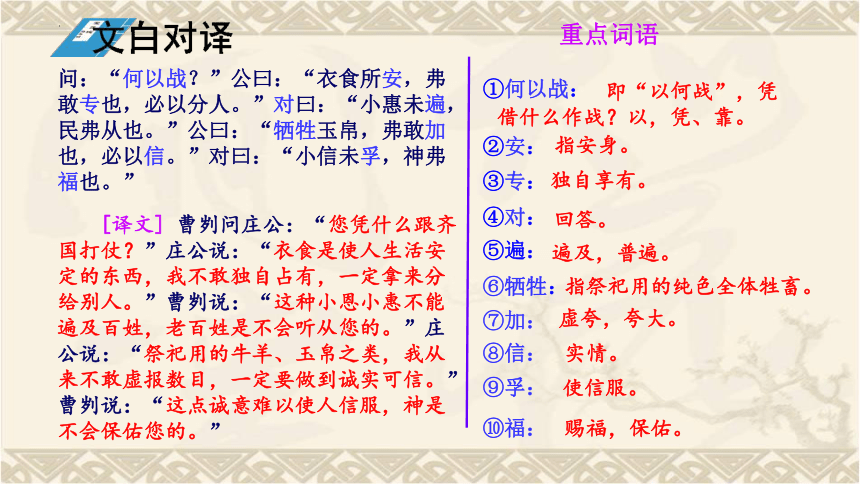

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”

[译文] 曹刿问庄公:“您凭什么跟齐国打仗?”庄公说:“衣食是使人生活安定的东西,我不敢独自占有,一定拿来分给别人。”曹刿说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报数目,一定要做到诚实可信。”曹刿说:“这点诚意难以使人信服,神是不会保佑您的。”

②安:

③专:

⑤遍:

①何以战:

⑥牺牲:

重点词语

即“以何战”,凭借什么作战?以,凭、靠。

指安身。

独自享有。

遍及,普遍。

指祭祀用的纯色全体牲畜。

⑦加:

虚夸,夸大。

⑧信:

实情。

④对:

回答。

⑨孚:

使信服。

⑩福:

赐福,保佑。

公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

[译文] 庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都了解得清楚,但一定要根据自己的诚心处理。”曹刿说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟您去。”

②察:

明察。

③情:

④忠:

诚,诚实。这里指诚心。

尽力做好分内的事。

①狱:

诉讼事件。

⑤属:

类。

重点词语

⑥从:

跟随。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

[译文] 鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军,曹刿说:“(现在)不行。”齐军擂过三通战鼓后,曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。庄公正要下令追击,曹刿说:“还不行。”(说完就)向下去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

②鼓:

③败绩:

④驰:

驱车追赶。

①乘:

乘战车。

⑤辙:

车轮碾出的痕迹。

重点词语

击鼓进军。

大败。

⑥逐:

追赶、追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[译文]打了胜仗以后,鲁庄公询问取胜的原因。曹刿答道:“打仗,要靠勇气。头通鼓能振作士兵们的勇气,二通鼓时勇气减弱,到三通鼓时勇气已经穷尽了。敌方的勇气已经穷尽而我方的勇气正盛,所以打败了他们。(齐是)大国,难以摸清(它的情况),怕的是有埋伏,我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。”

②作:

鼓起。

⑤盈:

③再:

充满。这里指士气正旺盛。

①既:

已经。

⑦靡:

第二次。

⑧故:

倒下。

所以。

重点词语

④竭:

穷尽。

⑥测:

推测,估计。

根据插图梳理故事情节,并据此复述课文

根据曹刿论战的过程,梳理主要的故事情节。

请见

参战

问战

论战

第一部分(开头~乃入见):曹刿请见

第二部分:“问:‘何以战’”到“战则请从”:

曹刿问战

第三部分(第二自然段):曹刿参战

第四部分(第三自然段):曹刿论战

1

2

3

4

1. 齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

2.“肉食者鄙,未能远谋”的作用是什么?

3.战前鲁庄公的“鄙”体现在哪里?曹刿两次否定鲁庄公的答语,意在强调什么?

4.概述文章每一段的主要内容。课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?

5.说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

1. 齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

(1)政治上取信于民

(2)运用正确的战略战术,掌握时机。

2.“肉食者鄙,未能远谋”的作用是什么?

为下文写鲁庄公作铺垫;

衬托曹刿的深谋远虑,远见卓识。

3.战前鲁庄公的“鄙”体现在哪里?曹刿两次否定鲁庄公的答语,意在强调什么?

他的“鄙”表现在把战争取胜的希望寄托在贵族的拥护和神灵的保佑上。

曹刿两次否定意在使鲁庄公认识到取信于民才是作战取胜的先决条件,从而采取取信于民的措施。

4.概述文章每一段的主要内容。课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?

第一段:对战前政治准备的分析。

第二段:叙述长勺之战的经过

第三段:主要写战后曹刿对取胜原因的分析。

课文是按着战前准备、战争进行、战后总结的顺序组织材料的。

5.说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

本文紧扣“论战”来写,详写曹刿的言论,表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。对于无助于表现人物性格的事,如长勺之战的规模、具体过程等方面,则略写。这样的剪裁,叙事清楚,详略得当,有力地突出了中心。

1.文章开头写对于曹刿请见,其乡人发表异见,有何作用?

2.课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

3. 哪些地方体现鲁庄公的“鄙”?庄公有值得肯定的方面吗?

4.试分析鲁国长勺之战以弱胜强的原因。

1.文章开头写对于曹刿请见,其乡人发表异见,有何作用?

面对强敌压境,国难当头,曹刿主动请缨,表现出强烈的爱国报国情怀和敢于担当的胸怀气魄。其乡人发表异见,阻拦曹刿参与,这从侧面反衬了曹刿的高大形象,使曹刿的形象更加感人,其精神更显可贵。

2.课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

曹刿具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。

(1)重视战前的政治准备,认为“民从”才是战争取胜的重要保证。

(2)他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。

曹刿能在国家危亡的时候,挺身而出,积极向庄公出谋献策,说明他有以天下为己任的献身精神与爱国情怀。

3. 哪些地方体现鲁庄公的“鄙”?庄公有值得肯定的方面吗?

(1)盲目仓促应战;

(1)能够礼贤下士、广开言路

鄙

(2)政治见识鄙陋;

(3)在军事上的轻率。

优点

(2)知人善用、任人唯贤

(3)虚怀若谷、谦虚好学

鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能的明君。

4.鲁国长勺之战以弱胜强的原因:

战前的政治准备——取信于民;

抓住进攻的时机——“彼竭我盈” 之时;

抓住追击的时机——“辙乱旗靡”之时。

(军事上抓住时机、后发制人。)

(1)紧扣中心精心剪裁,详略搭配得当。

(2)以简短的对话,运用对比的手法表现人物形象

(以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、沉着,突出曹刿政治上的远见卓识与军事上的卓越才能。 )

本文记叙了曹刿对战争的有关论述和指挥长勺之战的史实,说明了取信于民和正确地把握战机才能取得战争胜利的道理。表现了曹刿政治远见和卓越的军事才能,赞美了曹刿的爱国之情。

战前准备

请见原因

齐师伐我

政治准备

小大之狱,虽不能察,必以情

战争经过

战后总结

齐人三鼓,鲁军一鼓,齐师败绩

下视其辙,登轼望之,遂逐齐师

进攻时机:彼竭我盈之时

追击时机:辙乱旗靡之时

战略思想

(取信于民)

战场指挥

(军事才能)

战术思想

(把握战机)

肉食者鄙,未能远谋

课文结构

◆1.课外收集古今中外战争史上以弱胜强、以少胜多的战例,了解其中的决定性因素是什么,与同学交流。

◆ 2.请说出关于战争的古今名言

◆ 3.学习本文之后有什么启发?

说一说

古代“以少胜多”的战例及相关人物。

官渡之战 巨鹿之战

赤壁之战 淝水之战

曹操~周瑜

苻坚~谢安

曹操 ~ 袁绍

项羽~章邯

关于战争的古今名言

★敌进我退,敌退我追,

敌驻我扰,敌疲我打.

──毛泽东

★用兵之道,

攻心为上,攻城为下;

心战为上,兵战为下。

──诸葛亮

◆ 3.学习本文之后有什么启发?

(1)位卑未敢忘忧国。

(天下兴亡,匹夫有责-----清朝初年儒者顾炎武)

(2)勇于毛遂自荐,承担责任。

(3)做事情要一鼓作气。

(4)获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……

解释下列各句中红色的字

肉食者鄙,未能远谋

小惠未遍,民弗从也

弗敢加也,必以信

小信未孚,神弗福也

公将鼓之

既克,公问其故

吾视其辙乱,望其旗靡

( 陋,这里指目光短浅)

(遍及、普遍)

(虚夸,夸大)

(实情)

(使信服)

(赐福、保佑)

(击鼓进军)

(战胜)

(倒下)

解释下列各句中红色词语古今的不同意义

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

古义:

今义:

忠之属也。可以一战。

古义: 今义:

肉食者谋之,又何间焉?

古义: 今义:

小大之狱,虽不能察,必以情。

古义: 今义:

祭祀用的纯色全体牲畜

为了正义的目的舍弃自己的生命;放弃或损害一方的利益。

可以凭

表示可能,许可

参与

隔开,不连接

指诉讼事件

监牢

辨析下列各组句子中红色词语的不同意思

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之

既克,公问其故

民弗从也

战则请从

既克,公问其故

吾视其辙乱

其乡人曰

(所以)

(缘故,原因)

(听从)

(跟随)

(这样,如此)

(他们的,指齐军的)

(他的,指曹刿的)

默写题

曹刿请见鲁庄公的根本原因是:

表现曹刿“取信于民”的战略思想的句子:

能体现曹刿军事思想的句子是:

曹刿断定敌方确系溃败的依据是:

肉食者鄙,未能远谋。

小大之狱,虽不能察,必以情。

夫战,勇气也。

吾视其辙乱,望其旗靡。

本文出现的成语

一鼓作气:比喻趁着劲头大的时候,一下子把事情干完。

辙乱旗靡:形容军队溃败之状。

再衰三竭:力量已经衰减耗尽。

曹刿

论战

1.正确、流利地朗读课文。

2.积累文言词语。掌握判断句、倒装句和省略句的用法。

3.学习文章取材详略得当的特点。

4.了解曹刿的战略、战术思想,以及鲁军以弱胜强的原因。

《左传》原名《左氏春秋》,是根据鲁国的历史写的编年体史书,保存了我国自公元前722年以后200多年间的许多史料。

相传《左传》为春秋时期左丘明所作。左丘明知识渊博,品德高尚,世代为史官,依《春秋》著成了中国古代第一部记事详细、议论精辟的编年体史书《左传》,成为史家的开山鼻祖。文字优美,尤其善于描写战争及复杂事件,又善于通过对话和行动表现出人物的性格特点,对后代散文的发展有很大影响。

小知识:春秋三传:

左 传

谷梁传

公羊传

春秋三传

其中成就最高的是《左传》。

作者公羊高

作者谷梁赤

作者左丘明

关于历史散文的体例

历史散文有三种体例:

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述.

国别体史书有《国语》和《战国策》。

编年体:即以时间为经,以事件为纬叙写史实。

《春秋》《左传》和《资治通鉴》。

纪传体:即以人物为中心叙写历史,为司马迁

所独创,如《史记》。

4504背景

4504背景

解题:曹刿是什么人物?

他“论”的是什么“战”?

也叫曹沫,春秋时代鲁国大夫。

他“论” 的是 春秋时以弱胜强的战役之一 —— 齐鲁长勺之战。

这次战争发生的时间是春秋初期,交战双方是强大的齐国和弱小的鲁国。交战地点是鲁国的长勺,所以史称长勺之战。发生战争的原因是齐襄公时,政令无常,他的弟弟公子小白和公子纠分别逃到莒(jǔ)国和鲁国避难。公元前686年冬,齐襄公被堂弟公孙无知杀死,无知自立为君。几个月后,齐臣雍廪又杀死了公孙无知。这样,齐国一时无君,因此避难于鲁国的公子纠和避难于莒国的公子小白都争相赶回齐国。鲁庄公支持公子纠主国,亲自率军护送公子纠返齐,并派管仲拦击、刺杀公子小白。然而鲁国的谋划没有成功,公子小白已出乎意料地抢先归齐,取得了君位,称为齐桓公。齐桓公即位后当即反击鲁军,两军交战于乾时(齐地),齐胜鲁败。乘兵胜之威,齐桓公胁迫鲁国杀掉了公子纠。齐桓公虽在其庶兄的血泊中巩固了权位。但对鲁国却一直怨恨难平,因此转年春(鲁庄公十年—公元前684年 )便再次发兵攻鲁,进行军事报复和武力惩罚。本篇所记即是这次在鲁地长勺展开的战事。

要求:

1.读准字音,声音响亮;

2.把握朗读节奏和停顿;

3.读出不同人物的语气。

朗读课文

刿

间

帛

靡

孚

辙

轼

弗

生字词回顾

guì

jiàn

bó

fú

fú

zhé

shì

mǐ

十年春,齐师伐我。公将战。曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未徧,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

公与之乘。战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之,夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

十年春,齐师伐我。公将战,曹刿请见。其乡人曰:“肉食者谋之,又何间焉?”刿曰:“肉食者鄙,未能远谋。”乃入见。

[译文] 鲁庄公十年的春天,齐国军队攻打我们鲁国,鲁庄公将要迎战。曹刿请求庄公接见。他的同乡说:“大官们会谋划这件事的,你又何必参与呢?”曹刿说:“大官们眼光短浅,不能深谋远虑。”于是进宫廷去见庄公。

①师:

②肉食者:

③间(jiàn):

⑤乃:

军队。

这里指当权者。

于是,就。

④鄙:

重点词语

参与。

鄙陋。这里指目光短浅。

问:“何以战?”公曰:“衣食所安,弗敢专也,必以分人。”对曰:“小惠未遍,民弗从也。”公曰:“牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。”对曰:“小信未孚,神弗福也。”

[译文] 曹刿问庄公:“您凭什么跟齐国打仗?”庄公说:“衣食是使人生活安定的东西,我不敢独自占有,一定拿来分给别人。”曹刿说:“这种小恩小惠不能遍及百姓,老百姓是不会听从您的。”庄公说:“祭祀用的牛羊、玉帛之类,我从来不敢虚报数目,一定要做到诚实可信。”曹刿说:“这点诚意难以使人信服,神是不会保佑您的。”

②安:

③专:

⑤遍:

①何以战:

⑥牺牲:

重点词语

即“以何战”,凭借什么作战?以,凭、靠。

指安身。

独自享有。

遍及,普遍。

指祭祀用的纯色全体牲畜。

⑦加:

虚夸,夸大。

⑧信:

实情。

④对:

回答。

⑨孚:

使信服。

⑩福:

赐福,保佑。

公曰:“小大之狱,虽不能察,必以情。”对曰:“忠之属也。可以一战。战则请从。”

[译文] 庄公说:“大大小小的案件,虽然不能件件都了解得清楚,但一定要根据自己的诚心处理。”曹刿说:“这才是尽本职的事,可以凭这一点去打仗。作战时请允许我跟您去。”

②察:

明察。

③情:

④忠:

诚,诚实。这里指诚心。

尽力做好分内的事。

①狱:

诉讼事件。

⑤属:

类。

重点词语

⑥从:

跟随。

公与之乘,战于长勺。公将鼓之。刿曰:“未可。”齐人三鼓。刿曰:“可矣。”齐师败绩。公将驰之。刿曰:“未可。”下视其辙,登轼而望之,曰:“可矣。”遂逐齐师。

[译文] 鲁庄公和曹刿同坐一辆战车,在长勺和齐军作战。庄公(一上阵)就要击鼓进军,曹刿说:“(现在)不行。”齐军擂过三通战鼓后,曹刿说:“可以击鼓进军了。”齐军大败。庄公正要下令追击,曹刿说:“还不行。”(说完就)向下去察看齐军的车印,又登上车前横木望齐军(的队形),(这才)说:“可以追击了。”于是追击齐军。

②鼓:

③败绩:

④驰:

驱车追赶。

①乘:

乘战车。

⑤辙:

车轮碾出的痕迹。

重点词语

击鼓进军。

大败。

⑥逐:

追赶、追击。

既克,公问其故。对曰:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。彼竭我盈,故克之。夫大国,难测也,惧有伏焉。吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。”

[译文]打了胜仗以后,鲁庄公询问取胜的原因。曹刿答道:“打仗,要靠勇气。头通鼓能振作士兵们的勇气,二通鼓时勇气减弱,到三通鼓时勇气已经穷尽了。敌方的勇气已经穷尽而我方的勇气正盛,所以打败了他们。(齐是)大国,难以摸清(它的情况),怕的是有埋伏,我发现他们的车印混乱,军旗也倒下了,所以才下令追击他们。”

②作:

鼓起。

⑤盈:

③再:

充满。这里指士气正旺盛。

①既:

已经。

⑦靡:

第二次。

⑧故:

倒下。

所以。

重点词语

④竭:

穷尽。

⑥测:

推测,估计。

根据插图梳理故事情节,并据此复述课文

根据曹刿论战的过程,梳理主要的故事情节。

请见

参战

问战

论战

第一部分(开头~乃入见):曹刿请见

第二部分:“问:‘何以战’”到“战则请从”:

曹刿问战

第三部分(第二自然段):曹刿参战

第四部分(第三自然段):曹刿论战

1

2

3

4

1. 齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

2.“肉食者鄙,未能远谋”的作用是什么?

3.战前鲁庄公的“鄙”体现在哪里?曹刿两次否定鲁庄公的答语,意在强调什么?

4.概述文章每一段的主要内容。课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?

5.说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

1. 齐鲁长勺之战,鲁国能够以弱胜强的主要原因是什么?

(1)政治上取信于民

(2)运用正确的战略战术,掌握时机。

2.“肉食者鄙,未能远谋”的作用是什么?

为下文写鲁庄公作铺垫;

衬托曹刿的深谋远虑,远见卓识。

3.战前鲁庄公的“鄙”体现在哪里?曹刿两次否定鲁庄公的答语,意在强调什么?

他的“鄙”表现在把战争取胜的希望寄托在贵族的拥护和神灵的保佑上。

曹刿两次否定意在使鲁庄公认识到取信于民才是作战取胜的先决条件,从而采取取信于民的措施。

4.概述文章每一段的主要内容。课文的三个段落是按什么顺序来组织材料的?

第一段:对战前政治准备的分析。

第二段:叙述长勺之战的经过

第三段:主要写战后曹刿对取胜原因的分析。

课文是按着战前准备、战争进行、战后总结的顺序组织材料的。

5.说说课文是怎样安排详略的,这样安排好在哪里。

本文紧扣“论战”来写,详写曹刿的言论,表现了曹刿政治上的远见卓识和军事上的卓越才能。对于无助于表现人物性格的事,如长勺之战的规模、具体过程等方面,则略写。这样的剪裁,叙事清楚,详略得当,有力地突出了中心。

1.文章开头写对于曹刿请见,其乡人发表异见,有何作用?

2.课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

3. 哪些地方体现鲁庄公的“鄙”?庄公有值得肯定的方面吗?

4.试分析鲁国长勺之战以弱胜强的原因。

1.文章开头写对于曹刿请见,其乡人发表异见,有何作用?

面对强敌压境,国难当头,曹刿主动请缨,表现出强烈的爱国报国情怀和敢于担当的胸怀气魄。其乡人发表异见,阻拦曹刿参与,这从侧面反衬了曹刿的高大形象,使曹刿的形象更加感人,其精神更显可贵。

2.课文篇幅不长,却展示了曹刿多方面的品质。结合课文的具体内容,谈谈你对曹刿这个人物的认识。

曹刿具有卓越的军事识见和高超的作战指挥才能。

(1)重视战前的政治准备,认为“民从”才是战争取胜的重要保证。

(2)他指挥作战谋虑周密,运用正确的战略战术。

曹刿能在国家危亡的时候,挺身而出,积极向庄公出谋献策,说明他有以天下为己任的献身精神与爱国情怀。

3. 哪些地方体现鲁庄公的“鄙”?庄公有值得肯定的方面吗?

(1)盲目仓促应战;

(1)能够礼贤下士、广开言路

鄙

(2)政治见识鄙陋;

(3)在军事上的轻率。

优点

(2)知人善用、任人唯贤

(3)虚怀若谷、谦虚好学

鲁庄公并非昏君,而是一位缺乏军事才能的明君。

4.鲁国长勺之战以弱胜强的原因:

战前的政治准备——取信于民;

抓住进攻的时机——“彼竭我盈” 之时;

抓住追击的时机——“辙乱旗靡”之时。

(军事上抓住时机、后发制人。)

(1)紧扣中心精心剪裁,详略搭配得当。

(2)以简短的对话,运用对比的手法表现人物形象

(以庄公的驽钝、浮躁反衬曹刿的机敏、沉着,突出曹刿政治上的远见卓识与军事上的卓越才能。 )

本文记叙了曹刿对战争的有关论述和指挥长勺之战的史实,说明了取信于民和正确地把握战机才能取得战争胜利的道理。表现了曹刿政治远见和卓越的军事才能,赞美了曹刿的爱国之情。

战前准备

请见原因

齐师伐我

政治准备

小大之狱,虽不能察,必以情

战争经过

战后总结

齐人三鼓,鲁军一鼓,齐师败绩

下视其辙,登轼望之,遂逐齐师

进攻时机:彼竭我盈之时

追击时机:辙乱旗靡之时

战略思想

(取信于民)

战场指挥

(军事才能)

战术思想

(把握战机)

肉食者鄙,未能远谋

课文结构

◆1.课外收集古今中外战争史上以弱胜强、以少胜多的战例,了解其中的决定性因素是什么,与同学交流。

◆ 2.请说出关于战争的古今名言

◆ 3.学习本文之后有什么启发?

说一说

古代“以少胜多”的战例及相关人物。

官渡之战 巨鹿之战

赤壁之战 淝水之战

曹操~周瑜

苻坚~谢安

曹操 ~ 袁绍

项羽~章邯

关于战争的古今名言

★敌进我退,敌退我追,

敌驻我扰,敌疲我打.

──毛泽东

★用兵之道,

攻心为上,攻城为下;

心战为上,兵战为下。

──诸葛亮

◆ 3.学习本文之后有什么启发?

(1)位卑未敢忘忧国。

(天下兴亡,匹夫有责-----清朝初年儒者顾炎武)

(2)勇于毛遂自荐,承担责任。

(3)做事情要一鼓作气。

(4)获胜的根本是取信于民,获得人民的支持;战争中要善于分析敌情,把握战机;统治者应善于听取并采纳群众的意见……

解释下列各句中红色的字

肉食者鄙,未能远谋

小惠未遍,民弗从也

弗敢加也,必以信

小信未孚,神弗福也

公将鼓之

既克,公问其故

吾视其辙乱,望其旗靡

( 陋,这里指目光短浅)

(遍及、普遍)

(虚夸,夸大)

(实情)

(使信服)

(赐福、保佑)

(击鼓进军)

(战胜)

(倒下)

解释下列各句中红色词语古今的不同意义

牺牲玉帛,弗敢加也,必以信。

古义:

今义:

忠之属也。可以一战。

古义: 今义:

肉食者谋之,又何间焉?

古义: 今义:

小大之狱,虽不能察,必以情。

古义: 今义:

祭祀用的纯色全体牲畜

为了正义的目的舍弃自己的生命;放弃或损害一方的利益。

可以凭

表示可能,许可

参与

隔开,不连接

指诉讼事件

监牢

辨析下列各组句子中红色词语的不同意思

吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之

既克,公问其故

民弗从也

战则请从

既克,公问其故

吾视其辙乱

其乡人曰

(所以)

(缘故,原因)

(听从)

(跟随)

(这样,如此)

(他们的,指齐军的)

(他的,指曹刿的)

默写题

曹刿请见鲁庄公的根本原因是:

表现曹刿“取信于民”的战略思想的句子:

能体现曹刿军事思想的句子是:

曹刿断定敌方确系溃败的依据是:

肉食者鄙,未能远谋。

小大之狱,虽不能察,必以情。

夫战,勇气也。

吾视其辙乱,望其旗靡。

本文出现的成语

一鼓作气:比喻趁着劲头大的时候,一下子把事情干完。

辙乱旗靡:形容军队溃败之状。

再衰三竭:力量已经衰减耗尽。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读